-

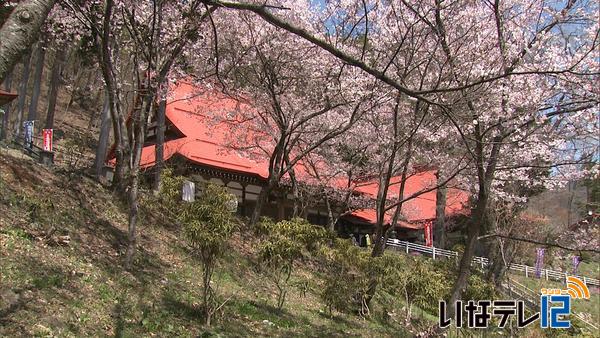

桜シリーズ⑭ 高遠・弘妙寺の桜

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 23日は伊那市高遠町の弘妙寺の桜です。 弘妙寺には、タカトウコヒガンザクラや枝垂れ桜など70本ほどの桜があります。このうち、50本のタカトウコヒガンザクラが、今見ごろを迎え、今週末には満開になりそうだという事です。

-

端午の節句飾りと古い写真

伊那市西町の旧井澤家住宅で、端午の節句飾りと古い写真の展示会が開かれています。 端午の節句飾りコーナーには、旧高遠藩士の鎧や兜など40点が並んでいます。 当時名主だった東條家に伝わる裃は、高遠城に行く際に羽織っていったものとされていて、土蔵には一緒に刀も保管されていました。 鑑定により、江戸時代後期のものとわかり、高遠城の当時の殿様から与えられたものと推察されています。 一方、昔の写真コーナーには、幕末から昭和までのもの50枚が展示されています。 当時の有力者が所有していたもので、人物や風景が当時の様子を今に伝えています。 旧井澤家住宅を管理している伊那部宿を考える会では、「生活環境が変わってきて、ゆとりもない時代。ゆったりと眺めてもらい、当時の雰囲気にひた浸ってもらいたい」と話しています。 この展示は、5月6日まで西町の旧井澤家住宅で開かれています。

-

特殊詐欺に注意を呼びかける

年金支給日に合わせて15日、伊那警察署管内の金融機関で特殊詐欺被害の防止を呼び掛ける啓発活動が行われました。 15日は、伊那警察署員や防犯ボランティア団体のメンバーなど20人が伊那警察署管内5か所の金融機関で特殊詐欺防止を呼びかけました。 防犯ボランティアのメンバーたちは、金融機関を訪れたお年寄りたちに「特殊詐欺に気を付けてください」と呼びかけながらチラシなどを配っていました。 今年、伊那警察署管内で発生した特殊詐欺の被害件数は4件、 およそ1400万円となっています。 伊那署では、「不審な電話が来たら必ず誰かに相談する」「留守番電話にしたり、電話番号が記録される機能を使って情報を残すことをしてほしい」と呼びかけていました。

-

桜シリーズ⑬ 美和湖の桜

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 22日は、伊那市長谷の美和湖周辺の桜です。 伊那市長谷の美和湖周辺にはコヒガンザクラやソメイヨシノが植えらています。 コヒガンザクラは散り始めていますがソメイヨシノは今、満開です。 美和ダム管理支所によりますと桜は25日頃まで楽しめるということです。

-

そば処 栃の木リニューアル

伊那市西春近の伊那食品工業㈱の「そば処栃の木」が4月24日にリニューアルオープンします。 伊那食品工業では、これまでかんてんぱぱガーデンの東側にあった「そば処栃の木」が手狭だったことなどから総工費2億円をかけ農道西側にリニューアルしました。 ゆったりと庭を見ながらそばを味わってもらおうと、窓が多く天井の高い店内にしたということです。 そばの他にコーヒーやデザートが楽しめるスペースも設けられている他、ウッドデッキでも食事が出来ます。 上伊那産のそば粉を使った10割そばや県内産のそば粉を使ったニ八そば、地元野菜の天ぷらなどが味わえます。 伊那市高遠町と縁のある福島県会津若松市のそば店で修業した社員がそばを打つということです。 リニューアルオープンを前に、22日は社員らが打ちたてのそばを昼に味わっていました。 そば処栃の木は、24日にオープンすることになっています。 伊那食品工業では、観光客や地域の人たちにも喜んでもらえる店を目指したいと話していました。

-

アルプスバラ会 23日から被災地へ

南信地域のバラ愛好者でつくるアルプスバラ会は、3年計画で育ててきたバラを23日、東日本大震災で被災した、宮城県農業高校へ届けます。 アルプスバラ会では、東日本大震災があった2011年の4月から被災地へ贈ろうと3年計画でバラを育てています。 代表を務める春日千定さんです。 「被災地の人が心を癒せるものがない」と聞いた春日さんが提案しました。 伊那市西春近の畑で会員25人が取り組みを始めました。 バラを贈るのは、宮城県農業高校です。 宮城県農業高校は、震災で大津波が押し寄せ、校舎は壊滅的な被害を受けました。 現在は、仮設校舎で授業をしています。 23日の出発を前に今日は、会員たちが育てたバラをケースに入れるなど準備をしていました。 アンネのバラを中心に50本の苗木を贈ります。 アルプスバラ会は、宮城県農業高校の生徒達と共にバラを植える計画です。

-

伊那東大社例大祭で浦安の舞奉納

伊那市の伊那公園にある伊那東大社の例大祭が20日行われ、地元の小学校6年生16人が浦安の舞を奉納しました。 浦安の舞は、近代神楽の一つで昭和15年に全国各地で奉納されたのが始まりです。 浦安の浦とは心を示す古語で、安らかな心で平和を祈る意味があります。 扇を使う扇舞と鈴を使う鈴舞があり、舞の途中で持ちかえます。 伊那東大社では、昭和15年から欠かすことなく奉納しています。 集まった氏子総代や区の役員を前に、児童16人は雅楽の音色に合わせて舞を披露しました。 伊藤光宣宮司は「20日集まった保護者の中にも経験した人は多いと思う。大人になった時に自分の子どもにも地域に伝わる伝統を引き継いでいってほしい」と話していました。

-

市長選 市議選 期日前投票はじまる

任期満了にともなう伊那市長選挙と市議会議員選挙の期日前投票が21日から始まりました。 21日から伊那市役所など市内3か所で期日前投票が始まり有権者が1票を投じていました。 市長選挙と市議会議員選挙は20日告示され市長選挙には現職と新人の2人が立候補。 市議会議員選挙には定数21に対し25人が立候補し選挙戦がはじまっています。 期日前投票は伊那市役所、高遠町総合福祉センター、長谷総合支所の3か所が投票所となっています。 前回平成22年の市長選挙は有権者数5万5,837人に対し投票者数は4万981人で投票率は73.39%でした。 そのうち期日前投票を行った人は投票者数のおよそ21%にあたる8,710人でした。 伊那市長選挙、市議会議員選挙の期日前投票は26日まで市内3か所で午前8時半から午後8時まで行われています。

-

桜シリーズ⑫細ヶ谷桜

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 12日目の21日は、伊那市西春近の細ヶ谷桜です。 細ヶ谷桜は西春近の伊那スキーリゾートに上る途中にあり、現在満開となっています。 この場所は、伊那市街地や河岸段丘、南アルプスが一望できるビューポイントで、桜とともに景色も楽しめます。

-

絵手紙作家 山路智恵さん講演会

東京都出身の絵手紙作家、山路智恵さんの講演会が11日、伊那市のいなっせで開かれました。 講演会は、まほらいな市民大学の今年度の最初の講座として開かれたもの で、会場には学生らおよそ130人が集まりました。 昭和56年生まれ東京都出身の山路さんは絵手紙作家で、小学校1年生の時から絵手紙を描き続けています。 小学校入学の日から卒業までの2,000日間、絵手紙の創始者と呼ばれている小池邦夫さんに、1日も欠かさずに絵手紙を描き続けました。 大学卒業後は、絵手紙親善大使として中国やアメリカ、日本国内で個展を開いています。 山路さんは「幼い時に毎日描き続けたことが今に繋がっている。描きたいものを実際に見て、その場の空気を感じながら描くことが私のこだわりです」と話しました。 会場に集まった学生らは、山路さんの作品に感心しながら耳を傾けていました。

-

TPP反対 街宣車リレーで訴える

TPP、環太平洋連携協定反対を訴える、街宣車リレーが21日、上伊那地域で行われました。 街宣車リレーは、23日にオバマ米大統領が訪日することを受けて、TPPに関する国会決議実現を求める気運を高めようと、中南信のJAが行ったものです。 「TPPに関する国会決議」では、「農林水産物の重要品目について、除外または再協議の対象とする事」などが採択されています。 21日は、JA辰野支所をスタートした街宣車が、各支所やあじーななど15か所でミニ集会を開きながらリレーしました。 22日は、JAみなみ信州の各支所などを回ることになっています。

-

伊那市地蜂愛好会 女王蜂を会員に配布

伊那市地蜂愛好会の総会が20日、伊那市の羽広荘で開かれ参加した会員に女王蜂が配られました。 愛好会では会員が持ち帰った女王蜂をそれぞれ山に放つことで各地で蜂追いが楽しめるように毎年、人工的に越冬させた女王蜂を総会で配布しています。 20日は、去年の秋から春にかけて越冬させた女王蜂が会員1人につき70匹づつ配られました。 伊那市地蜂愛好会は、蜂追い文化の伝承や地蜂の保護を目的に平成9年に発足しました。 毎年、地蜂の巣の重さを競うコンテストなどを行っています。 今年の7月下旬から8月の上旬には会員を対象とした蜂追い体験学習を計画しています。

-

伊那市長選挙・市議会議員選挙告示 選挙戦突入

任期満了にともなう伊那市長選挙と市議会議員選挙が20日告示されました。 市長選挙には現職で2期目を目指す白鳥孝さんと新人で共産党が推薦する有坂ちひろさんの2人が立候補の届出をし7日間の選挙戦に突入しました。 市長選挙に立候補したのは届出順に現職で2期目を目指す白鳥孝さん58歳と新人で飲食店経営の有坂ちひろさん39歳の2人です

-

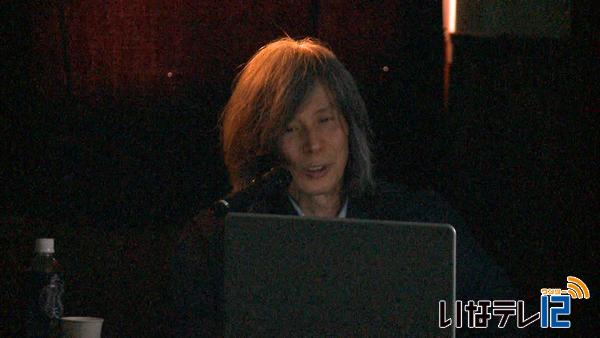

ギャラリートーク&コンサート 豊の宴

伊那市創造館で縄文土器の写真を展示している写真家、滋澤雅人さんとシンガーソングライター葦木美咲さんのギャラリートーク&コンサート「豊の宴」が19日、伊那市創造館で開かれました。 伊那市創造館では、縄文土器をテーマにした滋澤雅人さんの写真展が開かれています。 19日のギャラリートークとコンサートは、これにあわせ開かれたもので、およそ40人が訪れました。 滋澤さんは東京都在住の写真家で、2002年から12年間、縄文土器を撮影しています。 滋澤さんは、撮影の際、土器が制作された当時の光を再現することに力を注いでいると話します。 滋澤さんは、「土器に光を当てると、表情が浮かび上がってくる。縄文の人たちは、光に関してとても繊細な感受性を持っていたことは間違いない」と話していました。 一方、葦木さんは松本市出身で、全国の遺跡や史跡でコンサートを行っています。 葦木さんは富山県に伝わる民謡「こきりこ節」を披露しました。

-

伊那市長選・市議選 あす告示

任期満了に伴う伊那市長選・市議選は、19日告示となります。 市長選は、これまでに現職と新人の2人が出馬を表明しています。 これまでに出馬を表明しているのは、西箕輪中条の白鳥孝さん58歳。無所属現職です。 狐島の飲食店経営の有坂ちひろさん39歳。無所属新人です。 市議選は、定数21に対し現職19人、新人6人の合わせて25人が出馬を表明していて、うち女性は4人です。 党派別では、共産4人、公明2人、無所属19人となっています。 19日現在の選挙人名簿登録者数は、男性2万7,134人女性2万8,764人の合わせて5万5,898人となっています。

-

桜守稲辺謙次郎さん 最後のシーズン

那市振興公社の職員で桜守として長年高遠城址公園の桜を見守ってきた稲辺謙次郎さんは、来年3月に定年退職を控えていて、今年の観桜期が桜守として最後のシーズンとなります。 「高遠の桜は世界一。今年は今までに無く見事に咲いてくれた」と笑顔で話す稲辺さん。 16日に満開となった高遠城址公園、今年も多くの花見客が訪れています。 稲辺さんは平成11年から桜守として高遠城址公園の桜の管理をしてきました。70歳の稲辺さんは、伊那市振興公社を来年3月に定年退職することになっていて、高遠城址公園の桜守としては今年が最後の花見シーズンとなります。 高遠の桜で思い出に残っている事を尋ねると「4年前の花見シーズンの4月に降った雪で多くの枝が折れ残念だった。この4年間は繰り返さないよう手入れしてきた」と話します。 稲辺さんは、公園の桜の管理は後継者に託し、退職後は市内にある他の桜を守っていきたいとしています。

-

高遠城址公園で信州そば発祥の地をPRするイベント

伊那市高遠町の高遠城址公園で19日、信州そば発祥の地をPRするイベントが開かれました。 桜が満開の高遠城址公園は、19日も県内外からの観光客らで賑わいました。 公園内にある高遠閣では、伊那市と友好提携を結んでいる福島県猪苗代町のそば店従業員がそばを作っていました。 販売されたのは、猪苗代でも食べられている高遠そばと猪苗代名物の祝言そばなど3種類です。 これは、観光客の集まるさくら祭り期間中に、信州そば発祥の地をPRしようと伊那市が初めて企画したもので、お昼時になると長い列が出きていました。 高遠閣の2階では、花を間近に眺めながらそばを味わっていました。 そばは12日も販売され、2日間で1,000食を予定しています。 また、19日は市役所と城址公園を結ぶシャトルバスが今シーズン初めて運行しました。 市役所駐車場では、訪れた観光客が次々とバスに乗り込んでいました。 バスを運行している伊那バスによりますと、19日はバス10台で往復運行を行い、およそ3,000人が利用したということです。 去年は、バスを待つ人で長い列ができたということですが、今年は道路の渋滞がほとんどなかったことから乗客を待たせることなく運行できたと話していました。 高遠町総合支所では、道路が渋滞しないよう、産業振興課の職員や警備員が道路状況や車の駐車状況を確認し、現場の警備員に指示を出していました。 今シーズンから提供を始めたスマートフォン用の無料アプリ高遠さくらナビすいすイーナは、駐車場の空き情報や道路の混雑状況が分かります。 4月1日の提供開始から18日までに、およそ3,300件のダウンロードがあったということです。

-

親子でアスパラガスの収穫体験

伊那市西箕輪の畑で19日、アスパラガスの収穫体験が行われました。 収穫体験には県内から10家族、30人が参加しました。 農業体験は、JA上伊那とコープながのが農業の楽しさを知ってもらおうと行っているものです。 長さ30センチの棒より短いものは切り取らないよう説明を受けると、家族ごとハウスに入り収穫しました。 子どもたちは、棒よりも長いアスパラガスを探すと、次々に収穫しました。 19日はこのほかジャガイモの植え付けなども行われ、草取りや収穫体験などが予定されています。

-

15の事業所の製品並ぶ ナイスハートバザール

上下伊那と飯田の障害者就労支援事業所が手作りの製品などを販売するナイスハートバザール イン伊那谷が19日、伊那市のベルシャイン伊那店で行われました。 ナイスハートバザールには、上下伊那と飯田の15の事業所が出店し、手作りのアクセサリーやお菓子などを販売しました。 ナイスハートバザールは、障害者の工賃アップを目的に長野県セルプセンター協議会が行っているものです。 販売のほかに、大道芸や手作り製品がもらえる抽選会も行われました。 伊那市の障害者社会就労センターゆめわーくでは、ビスケットのつめ放題を行い、人気を呼んでいました。 ナイスハートバザールは、明日もベルシャイン伊那店で午前10時から午後4時まで行われます。

-

お酒は二十歳になってから

未成年者飲酒防止キャンペーンが11日上伊那地域5か所で行われ、学生たちに飲酒防止をよびかけました。 このうち、JR伊那市駅前では、小売店や税務署、警察署員ら15人が参加して、通学途中の高校生に飲酒防止をよびかけました。 この活動は、県内の小売酒販組合が、社会貢献活動の一環として行っているものです。 4月の未成年者飲酒防止強調月間にあわせ、「みんなでつくろう明るい飲酒環境」がテーマです。 伊那小売酒販組合では、「お酒は二十歳になってから。今はやるべきことをやって、成人したらおいしいお酒を飲んでほしい」と話しています。

-

15個いちごカキ氷 早食い競争

15個のいちごが乗ったかき氷の早食い競争が、13日伊那市のみはらしファームで行われました。 みはらしファームオープン15周年を迎えたことにちなんで15個のいちごをかき氷に乗せました。 かき氷早食い競争は、3回行われ、それぞれ抽選により選ばれた5人で競いました。 午前10時半から行われた最初の競争には、子ども5人が登場。 氷の冷たさに悪戦苦闘しながら、競いあっていました。 結果は、箕輪町木下の箕輪中部小6年、中野太稀くんが1位となり、賞品のみはらしイチゴ2パックを受け取りました。

-

長谷中学校南アルプスジオパークについて学ぶ

南アルプスの世界自然遺産登録を目指すジオパーク協議会が今年度から実施する、南アルプスを授業に取り入れた教育プログラムの第1弾が18日、地元伊那市長谷の長谷中学校で開かれました。 これは、地域の子ども達の郷土教育に南アルプスの授業を取り入れようと今年度からジオパーク協議会が開くものです。 講座は、総合学習の時間で、恵まれた自然との関わり方を考えるきっかけにしようと開かれたもので、今日は全校生徒32人が講座を聞きました。 講師は、伊那市世界自然遺産登録推進室の藤井利衣子さんが務めました。 藤井さんは、ジオパークや南アルプスのつくりについて話しました。 「人々の暮らしや歴史、動植物などは、地形に大きく関わっている。その関係を知りながら楽しく学習してほしい」と話しました。 講座の最後には、生徒が1人ずつ中央構造線を構成する層を記入してつくりを学びました。 長谷中学校では、今年度総合学習で3つのコースに分かれて長谷地域について学びます。 そのうちの1つ、ジオパークについて学ぶ「自然探索コース」では、パンフレットや案内看板などの制作を検討しているということです。

-

桜シリーズ⑨三峰川堤防の桜並木

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 9日目の18日は、伊那市の三峰川堤防の桜並木です。 三峰川堤防のサイクリングロードには、およそ200本が植えられています。 現在満開ですが、少しずつ散り始めていて、伊那市観光協会によりますと、 見頃は今週いっぱいだということです。

-

高遠城址 今週末へ入り込み期待

高遠城址公園の17日までの入園者数は、13万8,412人で、今後どれだけ伸ばすかが注目されます。 伊那市が今年度算出した公園管理の年間収支の黒字確保の基準は、21万人で関係者は、今後の人出に気をもんでいます。 満開宣言から3日目となった高遠城址公園。 18日も多くの花見客で賑わっていました。 伊那市は、収支を明確にした上でさくら祭りに取り組もうと、去年初めて公園の収支見込みを算出しました。 去年の入園者は、22万3,000人で、入園料収入は、1億237万円、駐車場収入は、1,823万円で合計1億2,385万円でした。 これに対して支出総額は、公園管理やシャトルバスの運転委託料などで1億2,319万円でした。 今年度は、管理経費の見直しを行い黒字ラインを21万人としています。 伊那市によりますと、17日現在の入園者数は、9日間で13万8,412人となっています。 開花宣言により、9日から入園が有料となり、満開となった16日は、今シーズン最高の2万6,460人が訪れました。 今週末で6万1,588人を越えると20万人を突破、7万1,588人を超えると21万人を達成します。 花見の波及効果はどうでしょうか。 今日の高遠城址公園です。 宿泊先を訪ねると、松本、安曇野、白馬、松代、諏訪など、伊那以外が大半を占めています。 こうした状況を打破するため、伊那市は、今年夜桜で宿泊につなげようと大都市圏に売り出しました。 その効果は、高遠地区とは反対の西箕輪の愛和の森ホテルでも現れていました。 一方で、ある旅館経営者は、「足がなく夜桜をあきらめる宿泊客も多い。シャトルバスや直通バスなどの充実を期待したい」と話しています。 毎年花見は、天候や花の咲くタイミングに左右されます。 公園内の売店で話を聞きました。 観光のスタイルが変わり、情報が豊富になった今、高遠城址公園を訪れる人をいかにこの地域にとどまらせ、お金を落としてもらえるか。 ニーズを見定めた対応が今後のかぎとなりそうです。

-

桜シリーズ⑧~富県の桜~

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 8日目は、伊那市富県の桜です。 開けた場所に立つ一本桜です。現在は、散り始めとなっています。 17日の伊那地域の最高気温は、24.6度と、6月中旬並み、今年もっとも気温の高い1日となりました。

-

こもれび山荘(旧長衛荘) 小屋開け

南アルプスの北沢峠にある山小屋「長衛荘」は、今シーズンから「北沢峠 こもれび山荘」に名称を変えて営業します。 25日からの営業を前に今シーズンの小屋開けが、今日行われました。 南アルプス林道は、標高1680メートルの歌宿辺りになるとまだ雪が深く残っています。 17日は、こもれび山荘の管理人、竹元 直亮さんとスタッフ、6人が、今シーズンの小屋開けのため、北沢峠に向かいました。 途中までは、伊那市の南アルプス林道バスの管理者が除雪作業を済ませていて、自動車で移動することができました。 25日に、歌宿までの林道バスが開通するのを前に、除雪作業も急ピッチで進められていました。 除雪は、17日、こもれび山荘手前の大平山荘の下あたりまで進んでいました。そこからは徒歩で、こもれび山荘まで向かいました。 スコップなどの除雪道具を持って、30分ほどの道のりを歩きました。 今年は、雪が多く降ったことから例年よりも、4~5日早く、営業準備のために小屋開けを行いました。 小屋は雪に埋もれていました。 スタッフたちは早速スコップで除雪を行っていました。 これから、連日、小屋周辺の雪を取り除き、小屋の中を清掃するなどして、25日から営業できるように作業を進めます。 25日の営業開始日から既に予約が入っているということです。 今年は南アルプスが国立公園に指定されて50周年の節目の年で、ジオパーク全国大会が予定されている事から、多くの登山客が訪れることが予想されます。 こもれび山荘では、小屋独自のイベントを開くとともに、新しい料理メニューなどを開発して、登山客を出迎えたいとしています。

-

伊那商工会議所 新入社員激励会

伊那商工会議所の会員事業所にこの春入社した新入社員の合同激励会が、17日、伊那市の伊那商工会館で開かれました。 激励会は、伊那商工会議所の会員事業所を対象に毎年この時期に開かれています。 川上健夫会頭は、「これからどう過ごすかで将来の自分がどうなるかが決まる。時間を有効活用し、地域の戦力になってください」と激励しました。 新入社員を代表してルビコン株式会社の唐木香織さんは「将来会社を支える存在になれるよう、日々努力し、真摯な姿勢で仕事に取り組んでいきます」と誓いの言葉を述べました。 今年の激励会参加者は22社、119人で、去年と比べて企業は9社減りましたが、参加した新入社員は8人増えています。

-

刻字教室の崇嶺会が作品展

伊那市を中心に活動している刻字教室、崇嶺会の作品展が、17日から伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで始まりました。 崇嶺会は伊那市と箕輪町の4会場で、週に1回教室を開いています。 会場には、29人の作品90点が並んでいます。 毎年テーマを決めて作品を展示していて、今年は、歌の歌詞やことわざ、俳句などを題材にしました。 刻字はもともと漢詩を題材にしていますが、平仮名を使って誰でも読める作品を作ろうと、このテーマにしたということです。 会では「カラフルでインテリアとしても楽しむ事ができる。色使いなどそれぞれの個性を楽しんでほしい」と話していました。 第34回崇嶺会刻字展は、20日(日)まで、伊那市のいなっせで開かれています。

-

桜シリーズ⑦ 六道の堤の桜

桜シリーズ7日目は、伊那市美篶の六道の堤のタカトオコヒガンザクラです。 伊那市美篶の六道の堤の周りには、50本ほどのタカトオコヒガンザクラが植えられています。 堤の水面に写りこんだ桜を楽しむことができます。 また、晴れた澄んだ日には中央アルプスも一望できます。 写真撮影のスポットとなっています。 この日は、高遠城址公園の桜を見物した帰りに立ち寄る人などで賑わっていました。 桜は現在満開で、今週いっぱいが見ごろだということです。

-

踊り、さくら茶で花見ムード盛り上げ

高遠城址公園では花見ムードを盛り上げようと16日、踊りや桜茶のサービスが行われました。 南ゲート付近では、高遠小学校の5年生40人余りが武田信玄の5男・仁科五郎盛信と織田軍との戦いを表現した舞、「孤軍高遠城」を披露しました。 高遠小学校では、毎年、花見遠足で城址公園を訪れています。 2年前から、観光に関り訪れた人達をもてなそうと子供達が発表を行っています。 子どもたちは満開の桜の下で堂々と踊りを披露していました。

72/(土)