-

木下知美さん 植物題材にペン画作品展

飯田市在住の木下知美さんによる、ボールペンで植物を描いたペン画の作品展が、伊那市御園の雨ことばカフェで開かれています。

カフェ2階のギャラリーには、植物を題材にした作品7点が展示されています。

木下さんは、現在22歳。

東京の女子美術大学短期大学部を卒業後、飯田市に戻り、働きながら制作を続けています。

伊那市で個展を開くのは初めてで、植物をテーマした作品を展示しています。

ペン画は、木や厚紙、キャンバスにボールペンで絵を描くもので、筆圧を変えて太い線や細い線を表現しています。

木下知美さの個展は、伊那市御園の雨ことばカフェで、7月22日(日)まで開かれています。 -

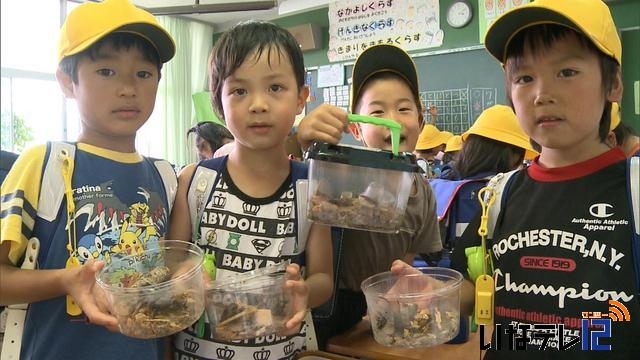

森さん 子ども達にカブトムシプレゼント

伊那市東春近の森登美男さんは、自宅付近で採ったカブトムシとクワガタムシを19日、東春近小の児童にプレゼントしました。

19日は、森さんが東春近小学校を訪れ、1年生と3年生およそ120人1人ひとりに、カブトムシとクワガタムシをプレゼントしました。

森さんは、40年以上前から趣味でカブトムシなどを採取しています。

7年前から近くの保育園を訪れ園児にプレゼントしていましたが、孫が小学校に通い始めたことを機に、2年前から東春近小学校でもプレゼントするようになりました。

ある児童は、「家に帰ったら大きな容器に移して飼いたい」と笑顔で話していました。 -

農村生活マイスター 研修会

女性の立場から農業振興に取り組む農村生活マイスター協会上伊那支部による研修会が19日伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

研修会には、農村生活マイスターに任命されている女性を中心に50人ほどが参加しました。

農村生活マイスターは、長野県が策定した男女共同参画プランに基づき農業振興などに取り組む女性のことで、県知事が任命します。

現在上伊那では58人が任命されています。

研修会はプランが策定されてから今年度で20年になることから、改めて活動について考えてもらおうと開かれました。

研修会ではグループに分かれ、「農村振興に女性が力を発揮するには」をテーマに意見交換をしました。

参加者からは、「家事と農作業の兼ね合いが大変で、男性の協力が必要」「収入が少ないため、後継者に給料を払っていくのが難しい」といった意見が出されました。

農村生活マイスター協会上伊那支部長の吉澤小百合さんは、「女性の意見を尊重し、農家を引っ張っていけるようにしていきたい」と話していました。 -

市民おどりのオープンレッスン

8月の伊那まつりを前に、市民おどりのオープンレッスンが行われています。

15日は、伊那市の市民体育館で伊那節や、勘太郎月夜歌、ドラゴン踊りのレッスンが行われました。

オープンレッスンは伊那まつり踊り振興会が行っていて踊りインストラクターが指導にあたっています。

今年の伊那まつりは、40回の記念事業として伊那節、勘太郎月夜唄の踊りコンテストが行われることから、レッスンには、子どもや若い人たちの参加もありました。

ドラゴン踊りのレッスンにはおよそ80人が集まり音楽に合わせて踊っていました。

オープンレッスンは今月の土曜と日曜に市民体育館や高遠町総合福祉センターなどで行われることになっていて、踊り振興会では多くの市民の参加を呼びかけています。 -

園児が手作り包帯を預ける

伊那市の高遠第2・第3保育園の園児は、災害時に利用する園児や保護のがメッセージが書き込まれた手作りの包帯を、近くの藤沢駐在所に18日預けました。

この日は、保育園の全園児26人が、去年の11月に作った包帯を手に駐在所を訪れました。

園児らは、「地震あった時使います、包帯を預かって下さい」と話し、藤沢駐在所の大和康樹巡査部長に手渡しました。

この包帯は、シーツを細長く切った物に「いつも笑顔で」といったメッセージや園児の描いた絵が書き込まれています。

いざという時には包帯として使うほか、ロープのようにつかまって避難の誘導にも使えるということです。

避難した時、子供たちの不安な気持ちを少しでも和らげたり、集まった人たちの心のよりどころになればと、地域の防災の拠点でもある駐在所で預けました。

唐澤はる代園長は「災害では、パニックになる事が一番怖い。いざという時には、包帯をみる事で落ち着いて行動できれば」と話していました。 -

「まちの文化祭」開催へ

伊那商工会議所は、秋の恒例イベント「伊那総合物産展示会・商工祭」に代わる新たなイベント「伊那商工会議所 まちの文化祭」を10月13日に開催します。

まちの文化祭は、食欲の秋、文化の秋を楽しむ伊那商工会議所版「文化祭」を中心市街地で開催するのもで、伊那の食文化の向上と商店街の活性化を目的としています。

イベントでは、ローメンやソースかつ丼などの販売や商店街の飲食店を巡るツアー、子供たちの音楽発表などが計画されています。

会場は、いなっせ北側広場とセントラルパークを主会場にして行われる事になっています。

伊那商工会議所では、発足した昭和23年から昨年度まで、63回にわたり、地元企業の技術力や開発力を地域の人達にも知ってもらい、名産品を多くの人に味わってもらおうと、物産展を開催していました。

しかし、昨年度から、上伊那の製造業が集う、工業イベント「中央アルプスビジネスフェア」がはじまり、商工業が一体となり開催してきた、物産展にも新たな展開が求められていました。

伊那商工会議所まちの文化祭は、10月13日の午前10時から行われる事になっています。 -

伊那北16年ぶりベスト8

熱戦が繰り広げられている夏の高校野球長野大会。

伊那北高校がシード校諏清陵高校を破り16年振りのベスト8進出を決めました。

地元では40年ぶりのベスト4進出に期待が高まっています。

16日は、諏訪湖スタジアムで4回戦が行われました。

諏訪清陵の先発は、前の試合強力打線の松商学園を6安打完封で抑えた内山。

伊那北は4回表、2アウト満塁の場面でバッターは伊藤直

打球はセカンドと外野の間に落ち2人が生還、2点を先制します。

しかし、5回に諏訪清陵にヒットなどで追いつかれます。

6回表、ふたたび伊那北は満塁のチャンスを作ります。

六番湯沢の打球はライト前へ。

さらにこの回2点を追加し5対2とします。

その後伊那北は、得点圏にランナーを進められるものの清陵打線を抑えシード校、諏訪清陵を5対3で破り、16年ぶりのベスト8進出を決めました。

16年ぶりのベスト8進出で地元は大きな盛り上がりをみせています。

16日の試合後、伊那北高校野球部の保護者が学校近くの八幡社白山社合殿で次の試合に向け必勝祈願をしました。

16日の勝利から一夜明け地元の人たちや野球部OBなどは甲子園への期待が高まっています。

伊那北高校野球部が甲子園に出場したのは過去3回。

昭和30年31年に出場した牧田秀一さんも母校の甲子園出場を楽しみにしています。

伊那北高校野球部は、次の長野日大戦に向けて松本市野球場へ練習に向かいました。

伊那北高校は19日の準々決勝で長野日大高校と対戦することになっています。 -

関東甲信地方 梅雨明け

気象庁は17日、関東甲信地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。

長野地方気象台によりますと、今年の梅雨明けは平年に比べ4日早く、去年に比べ8日遅いということです。

17日の伊那地域は最高気温が今年最も高い33.4度を記録する真夏日となりました。

伊那市の中心商店街では、日傘をさしたり店の前に水を撒く姿が見られました。

伊那市役所南側のせせらぎ水路では、涼を求めて水遊びをする親子でにぎわっていました。 -

コマツナギの群生地に看板設置

伊那市西春近の住民でつくる西春近自治協議会などは、16日絶滅危惧種の蝶、ミヤマシジミの幼虫のエサとなるコマツナギの群生地を保護しようと看板を設置しました。

コマツナギは伊那市西春近の細ケ谷グラウンド付近に群生しています。

16日は、協議会会員らがコマツナギとミヤマシジミに関する説明書きの看板を設置しました。

コマツナギは絶滅危惧種の蝶、ミヤマシジミの幼虫のエサとなることから、その繁殖が期待されます。

協議会では細ケ谷グラウンド付近で桜の育成活動も行っていて、この一帯を、自然豊かな地域の名所にしていきたいとしています。 -

契約解除成立で公社に土地代返金

伊那市土地開発公社の農振除外が認められず公社への所有権移転登記が完了していない西町の保有地について、契約解除が成立し、公社に土地売買代金829万5,000円が返還されたことが17日わかりました。

17日に市役所で開かれた公社の理事役員会で契約の解除と土地売買代金が入金されたことが報告されました。

この西町の土地は、平成11年に公社と所有者との間でふるさと農道の代替地として売買契約が結ばれ、公社から829万5,000円が支払われていました。

しかしその後、農振除外が認められず、所有権は、所有者のままとなっていました。

公社では、所有権移転登記ができないまま13年が経過していることから、契約解除を所有者に申し入れ、今年6月に成立し、7月10日に入金を確認しました。

伊那市副市長の酒井茂理事長は、今回の件について、「調査が不十分のまま契約し、支払いも不適当で、13年経過した。違法性は無いが、問題があったといわざるを得ない」との認識を示しました。 -

「瓜天王の祭り」きゅうりを供えて無病息災祈る

伊那市手良中坪に江戸時代から伝わる祭り「瓜天王の祭り」が14日に行われ、住民が、祭神にきゅうりを供えて無病息災を祈りまいた。

きゅうりを供えて無病息災を祈る「瓜天王(うりてんのう)の祭り」。

手良中坪に江戸時代から伝わる伝統の祭りです。

この日は、中坪八幡社の氏子や区の役員が神事を行い、地域住民の無病息災、五穀豊穣を祈りました。

瓜天王の祭りは、今から220年ほど前の江戸時代、大凶作や疫病の流行などがあった中坪で、自分の家でとれた初物のきゅうりを供え子どもに食べさせて疫病ばらいをしたのが始まりとされています。

以来、中坪では、毎年7月14日に祭りを行っています。

神事が終わると、きゅうりを手にした住民が訪れ、社に備えていました。

訪れた70代の男性は、「家族全員が1年間健康で過ごせるよう祈りました」と話していました。 -

上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会 箕輪町がポンプ車操法の部で優勝

上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会が15日に開かれ、ポンプ車操法の部で箕輪町が優勝しました。

大会は、ポンプ車操法の部、小型ポンプ操法の部、ラッパ吹奏の部の3部門が行われました。

各部門に、市町村大会で優勝した分団が出場し、この日は、23分団618人が出場しました。

大会を主催する上伊那消防協会の滝澤稔協会長は、「東日本大震災以降、消防団への住民の期待は大きくなっている。災害や火災の時に迷う事なく臨機応変に対応できるよう、日頃からの心構えを大事にしてもらいたい」と話していました。

大会の結果、ポンプ車操法の部で箕輪町、小型ポンプ操法の部で宮田村、ラッパ吹奏の部で辰野町が優勝しています。

優勝したチームは、29日(日)に上田市で開かれる県大会に出場します。 -

あんざんコンクール

日本珠算連盟伊那支部などが主催するあんざんコンクールが14日伊那市の伊那商工会館で開かれました。

このあんざんコンクールは日本珠算連盟伊那支部と伊那商工会議所が毎年開いているものです。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の7つのそろばん教室から選抜された小学2年生から高校1年生までの60人が参加しました。

かけ算、わり算、みとり算をそれぞれ5分間で何問解けたか競いました。

表彰式では、小学校2年生以下の部から中高生の部まで6つの部で上位の3人を表彰しました。

入賞した子どもたちは、檀上に上り賞状とトロフィーを受け取っていました。

日本珠算連盟伊那支部の伊藤正会長は、「子供のうちから暗算を通して集中力を高めることを身につけてもらいたい」と話していました。 -

長ぐつ先生のフィールドノート展

元信州大学農学部教授で、建石繁明さんの研究成果をまとめた展示会が14日から伊那市の伊那図書館で始まりました。

会場では、建石さんが長野日報で連載している記事に合わせて標本や剥製が展示されています。

現在77歳の建石さんは、ハダニ研究の第一人者で、天気が良い日でも長ぐつを履いていることから「長ぐつ先生」の愛称で親しまれています。

「長ぐつ先生のフィールドノート」と題して2010年から週一回のペースで長野日報に研究の成果を連載しています。

今回その連載が100回を迎えたことを記念して研究成果の一部を展示しました。

会場では建石さんから直接展示の説明を受けることができます。

建石さんは「現代社会では様々な異常現象が起きているが、原因を解明するには本を読むことより現場に行く事。現場で自然に耳を傾けなければわからないことはたくさんある」と話していました。

実際に電子顕微鏡などを使って研究成果を覗くこともでき、建石さんは子ども達の自由研究の相談にも応じたいと話しています。 -

伊那電鉄1号車を作ろう!

伊那に電気と電車が来てから100年の節目に合わせて、100年前に走っていた伊那電鉄1号車を再現しようというイベントが14日から伊那図書館でスタートしました。

この日は、伊那市内の大工が土台となる木枠を作る作業を行いました。

イベントは、伊那市の暮らし100年地域活性化委員会や伊那図書館などが、当時の暮らしを感じてもらおうと企画したものです。

伊那電鉄1号車は、100年前に伊那電気鉄道・現在の飯田線を走っていた旅客車両で、およそ40人が乗車することができたということです。

今回作る車両は、当時走っていた車両の3分の2のサイズで、長さ2.5メートル、幅1.2メートル、高さ2メートルの木枠に、ダンボールなどを貼り付けて製作します。

完成した伊那電鉄1号車は、来月4日に行われる伊那まつり市民踊りのオープニングパレードで商店街を練り歩くことになっています。

伊那図書館の平賀研也館長は「これまでに伊那町はいろんな変化をしてきた。どんな変化をしてきたのか、当時電車はどんな素材で作られていたのか、想像してもらえたらうれしい」と話していました。

製作作業は誰でも参加することができ、土日・祝日を中心に29日日曜日まで作業を行う予定で、伊那図書館では大勢の参加を呼びかけています。 -

マザーグース パッチワーク展

パッチワーク教室「マザーグース」の会員作品展が、14日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場には会員が1年半かけて作ったパッチワークのタペストリーなどおよそ100点が並んでいます。

マザーグースは、辰野町在住の村上光子さんが講師を務めるパッチワーク教室で、今回は南信地域の教室に通うおよそ30人の作品が展示されています。

教室では2年に1回展示会を開いていて、2年かけて展示用の作品を準備しています。

今回は個人の作品の他、原色を使って1枚布にアップリケをするハワイアンキルトを全員で製作していて、カラフルな色合いが訪れた人たちの目を引いていました。

講師を務める村上さんは「会員それぞれが作品に込めた思いを感じ取ってもらえたらうれしい」と話していました。

マザーグースパッチワーク展は16日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

伊那立教会 リニア開通を見据え観光を考える

立教大学の卒業生で組織する伊那立教会は、14日伊那市内で公開講演会とシンポジウムを開き、リニア開通を見据えたこれからの観光のあり方について考えました。

講演会とシンポジウムは、観光学部がある立教大学の特色を生かし、地域振興に貢献しようと開かれました。

会場には、伊那立教会の関係者など100人が訪れ、講師の話に耳を傾けました。

講演会では、立教大学観光学部特任教授の清水愼一さんが、「リニア時代の伊那谷観光」と題し話しました。

清水さんは、JR東日本やジェイティービーなどで観光や地域活性化に携わった経験から、「高速交通時代の到来で観光地の選別がさらに激しくなる。点をみがき、物語で線をつなぎ、面でPRすることが必要になる」と話していました。

清水さんがコーディネーターをつとめたシンポジウムで、立教大学OBでパネリストとして参加した白鳥孝伊那市長は、「それぞれの自治体で観光施策を進めているので伊那谷の観光は弱い。木曽や高山も含めたエリアでの観光の産業化を進めていきたい」として広域観光の必要性を訴えました。

14日の講演会・シンポジウムの様子は、8月にご覧のチャンネルで放送します。 -

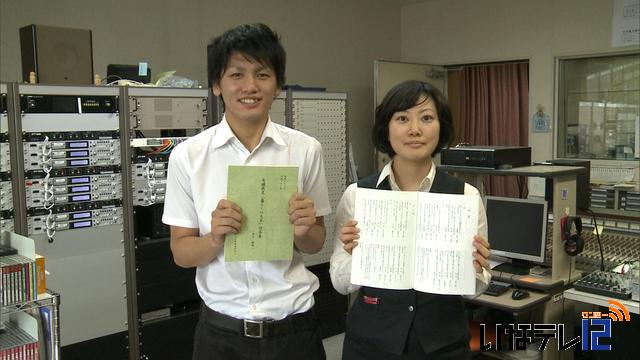

伊那市有線放送農業協同組合 「暮らしの文芸」作品集発刊

伊那市有線放送農業協同組合は、昭和48年から続く俳句と短歌の番組「暮らしの文芸」に寄せられた作品を、作品集として発刊しました。

作品集は、平成22年と23年に放送された作品を66ページにわたり掲載しています。

番組「暮らしの文芸」は、昭和48年から続く長寿番組で、今年で40年目を迎えます。

放送エリア内の旧伊那市と南箕輪村の愛好者から寄せられた作品の中から入選と佳作を選び、毎月第2と第3金曜日に放送しています。

伊那市有線放送では、「多くの人が俳句や短歌に感心を持ち、投稿してもらいたい」と話しています。

作品集は、伊那市有線放送で、1冊1,890円で販売しています。 -

春富中と東春近中央保育園の児童が交流

伊那市の春富中学校の2年生と東春近中央保育園の園児は13日、中学校の体育館で交流しました。

13日は、年中園児およそ30人が体育館を訪れ、生徒と交流を深めました。

交流は、中学校の保育実習の一環として年2回行われていて、保育園と中学校を行き来しています。

東春近中央保育園では「生徒達は毎回全力で遊んでくれるので、子ども達もとても喜んでいます」と話していました。 -

美容室「アーク」県美容技術大会で入賞

伊那市の美容室「ヘアークラフト・アーク」が、9日に開かれた長野県美容技術選手権大会で、入賞を果たしました。

大会は、8部門あり、90人が出場しました。

ヘアークラフト・アークからは、6人が出場し、マネージャーの竹松 ひと美さんが、留袖の着付けで優勝、スタイリストの高坂 理江さんが、メイクで3位入賞を果たしました。

留袖の部は、基本の形が決まっており、正確さが求められます。

竹松さんは、紋や帯の位置、衿の幅などの正確さが評価されたほか、帯で柔らかさや味わいが表現できたということです。

メイクの部は、メイクの基本のほか、モデルの魅力を引き出すトータルのバランスが求められます。

高坂さんは、プリマドンナをテーマに、作品を仕上げたということです。

竹松さんは、6月は休み返上で練習を重ねたほか、仕事の合間を縫って、取り組んできたということです。

二人とも、この入賞を、今後の業務に生かしたいと話していました。 -

三洋グラビア 高校生のアイディアを包装フィルムに

辰野高校商業科とビスケットなどを製造している米玉堂食品は、信州産米粉にりんごを練りこんだクッキーを共同開発しました。

パッケージは、伊那市の三洋グラビアが担当し、生徒たちのアイディアを包装フィルムとして実現させました。

商品名は、チョコっとりんごクッキーで、高校生が特にこだわったりんごの妖精「あぽちゃん」が目を引きます。

クッキーは、4月に完成し、デザインは、5月にアイディアがまとまりました。

米玉堂と取り引きがある三洋グラビアに包装用パッケージ製作の依頼があり、13日最終的に色を確認するためのサンプルが完成しました。

辰野高校商業科では、マーケティングや商品開発について学んでいます。

この日は、そのうち5人が三洋グラビアを訪れ、サンプルの仕上がりを確認しました。

1度目のサンプルで、りんごの色をもう少し明るくしてほしいと注文。

2度目の刷り上りを確認し納得です。

米玉堂食品の担当者も仕上がりに満足の様子でした。

こうした印刷は、微妙な色の表現が求められます。

生徒たちに、包装フィルムについて説明するカラーコーディネーターの縄さんも納得の仕上がりです。

工場では、早速印刷が始まり、生徒たちは、その様子を見学しました。

案内したのは、辰野高校商業科卒業後に三洋グラビアに入社した藤田さんです。

この日印刷されたフィルムは、19日に米玉堂に出荷され、21日の文化祭で販売されます。

三洋グラビアでは、「責任を持って、納品させてもらいます」と話していました。

辰野高校と米玉堂が共同開発し、パッケージを三洋グラビアが手がけたチョコッとりんごクッキーは、21日土曜日の午前10時から辰野高校で販売されます。

価格は、1袋67グラムで200円(税抜)となっています。 -

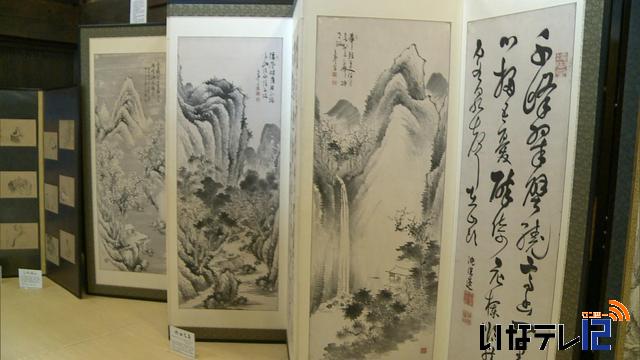

会員所蔵の書画屏風展

伊那市西町の住民などでつくる伊那部宿を考える会の会員が所蔵している屏風の展示会が13日から旧井澤家住宅で始まります。

屏風の展示会は、その美しさを見直してもらおうと伊那部宿を考える会が企画したものです。

会場には、6面ある六曲屏風や2面の二ツ折など26点が並べられています。

この屏風には明治の終わりから大正、昭和にかけて活動した西町の住民による俳句結社、観月社の会員42人の句が書かれた短冊が貼られています。

会員所蔵の書画屏風展は明日から29日(日)まで、旧井澤家住宅で開かれます。 -

伊那市景観計画策定へ 委員会発足

伊那市の自然豊かで歴史的文化的な景観を守り育てるための景観計画策定へ向け、12日、計画策定委員会が発足しました。

12日は、1回目の景観計画策定委員会が市役所で開かれました。

白鳥孝市長は、「県内、国内でも優れた取り組みにつながる計画策定をお願いしたい。」と挨拶しました。

委員には、有識者や景観づくり・地域づくりに取り組む関係団体の代表など19人が委嘱されました。

委員長には、信州大学名誉教授の伊藤精晤さんが、副委員長には、県内初の景観育成特区を実現した西箕輪景観住民協定者会会長の山口通之さんが選ばれました。

伊那市では昨年度から、現状の把握や住民の意識を調べるために、市民アンケートの実施や地域別の景観懇談会を開催するなどしてきました。

それを元に、策定委員会が景観計画案をまとめます。

委員会に示されたスケジュールによりますと、景観計画を策定するには、景観行政団体に移行することが必要なため、平成25年度中に行政団体に移行。

行政団体移行後、平成26年度中の景観計画の策定、景観条例の全面施行を目指します。

計画が策定されると、建物の建築などで、法的なルールが設けられることになります。

伊那市では、「計画を実行するのは市民。良好な景観を守るために、市民が取り組みやすい計画を作成したい」としています。

委員からは、「多くの事項を検討する必要があるため、委員から選出したワーキンググループを設置してはどうか」といった意見が出されました。

次回の委員会は、8月下旬を予定しています。 -

伊那北保育園 園歌を書に 池上さんにお礼の会

伊那市の竜北保育園は、園の歌を書にしてくれた書道家池上 信子さんを招いて、12日、お礼の会を開きました。

12日は、池上さんが、竜北保育園に招かれました。

子どもたちは、園の歌を歌って池上さんに感謝していました。

竜北保育園の歌は、宮脇臻之助さん作詞・井口利夫さん作曲で、50年近く前から園で歌われてきました。

保育園では、歌詞を誰かに書いて欲しいと考えていたところ、書道家の池上さんを紹介してもらいました。

池上さんは、1番から3番までを書にしたため、額に入れて保育園に贈りました。

池上さんは、更にサプライズを用意していて、子ども達の前で書道を披露しました。

池上さんは、「げんき」「ありがとう」などと子どもたちに大切にしてほしい言葉を送りました。

子ども達のほとんどが書を書くのを見るのは初めてということで、貴重な経験に保育園も感謝していました。 -

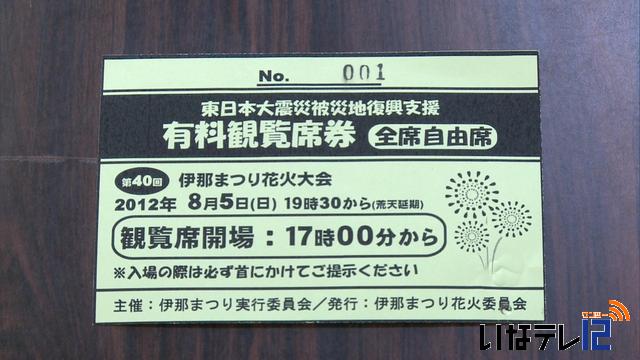

伊那まつり花火大会 今年も有料観覧席設置

伊那まつり実行委員会は、今年も、花火大会の有料観覧席を設けます。

観覧席のチケットの販売があすから始まります。

伊那まつり花火大会の有料観覧席は、東日本大震災の、復興に協力したいと、去年から始まりました。

伊那まつり実行委員会の中で、今年も復興支援を行う方針が確認されたため、今回も観覧席を設置することが決まりました。

観覧席は、全席自由の1席800円で、限定400席。売切れ次第終了です。設置場所は、伊那市役所庁舎西の天竜川沿いの駐車場です。

売り上げのうち、経費を除く全額が、東日本大震災の被災地に送られます。

観覧席のチケットは、あすから、伊那商工会議所と、タウンステーション伊那まちで販売されます。 -

御園区とみその園 災害時応援体制協定締結

伊那市社会福祉協議会と伊那市の御園区は11日、災害時の協力応援体制に関する協定を締結しました。

この日は、伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長と御園区の宮下武区長が協定書を取り交わしました。

協定は、社協が御園区で運営する「デイサービスセンターみその園」で、火災や地震などの災害が発生または、発生するおそれがある際に、相互に協力して必要な対応をとることなどを決めています。

災害時には協定に基づき、地区住民が施設の利用者の避難誘導や、非常持ち出し物資の搬出を行います。

社協の小池会長は「地元の協力の下、利用者の安全確保を図り、地域と、社協ともに向上していきたい」と話していました。

宮下御園区長は「明日災害が発生しても混乱しないよう、社協と協力しマニュアルを作っていきたい」と話していました。 -

西箕輪中 中国の生徒と交流

修学旅行で、日本を訪れている中国の中学生が11日、伊那市の西箕輪中学校を訪れ、生徒と交流をしました。

西箕輪中学校を訪れたのは、東シナ海に面する、浙江省の中学生、50人です。

伊那市では、外国人観光客を誘客するインバウンド推進事業を昨年度から行っていて、中国からの修学旅行の受け入れは、その事業の一環として行われています。

この日は、剣道や箏、英会話に分かれ生徒たちは交流をしました。

このうち剣道体験では、西箕輪中の生徒による模範試合を見学した後、竹刀を手に、数人のグループに分かれ、素振りや打ち込みを行いました。

西箕輪中の生徒たちは、ジェスチャーを交えながら、すり足や、竹刀の使い方を教えていました。

長野県によりますと、県内を訪れた海外からの修学旅行の人数は、震災があった昨年度は41団体、1329人と、前の年に比べ4分の1程度まで落ち込んだという事です。

今年度は、今月だけで26団体、およそ1200人が訪れる事になっていて、伊那市には、4団体、およそ200人が訪れる予定だということです。 -

地域桜守育成講座修了 10人に修了証授与

日本一の桜の里づくりを進める、伊那市の地域桜守育成講座が11日修了し、1期生の10人の地域桜守に修了証が授与されました。

この日市役所で開かれた終了式で、白鳥孝市長から10人の受講生に修了証が手渡されました。

講座は、去年9月から6回開かれ、最終日の今日は、東春近下殿島の清水川公園で、枝の剪定などを行いました。

地域桜守育成講座は、地域で育てている桜の管理ができる人材を育成しようという伊那市の取組です。

市の調査によると、現在市内には、2,200か所に1万2千本の桜があり、行政と住民、桜守が連携しながら保護、育成を進める事が求められています。

講座では、伊那市振興公社の桜守、稲辺謙次郎さんが講師を努め、技術指導や地域の桜を見守る姿勢などを受講生に伝えてきました。

受講生を代表して、美篶の橋爪正昭さんは、「大きな目標である日本一の桜の里づくりに向かって、今後も地域の桜が立派に成長するよう管理していきたい」と挨拶しました。

1期生の10人は、今後、地域桜守として、中心的な立場で地元の桜の管理を行っていくという事です。 -

東日本大震災復興支援リストバンドを販売

また、伊那商工会議所青年部は、今年も東日本大震災復興支援のためのリストバンドを販売します。

リストバンドは2千個製作し、収益は、東日本大震災の被災地へ贈るという事です。

価格は1つ500円、色は3色、サイズは3種類あり、「ヅヅケヨウ輪ノココロ ワスレナイ和ノココロ」と書かれています。

青年部では、このリストバンドを8月の伊那まつりや9月のどろカップなどのイベントで販売していく事にしています。 -

どろんこサッカー全国大会 どろカップ2012in伊那 9月1日に開催

伊那商工会議所青年部は、9月1日に、伊那市内の休耕田を使って「どろんこサッカー全国大会 どろカップ2012in伊那」を開催します。

10日、伊那商工会議所青年部は記者会見で大会の概要を発表しました。

9月1日(土)に開催される どろカップ2012in伊那は、伊那市の富士塚スポーツ公園運動場北の休耕田が会場です。

競技は、水をはった休耕田をピッチに、5分間の試合を行い、優勝を決めます。

サブイベントとして、小学生までを対象にした宝探しなどを企画しています。

参加条件は、1チーム10歳以上の5人から10人で、1人以上の女性を含む事、参加費は1万円となっています。

申し込みは、17日(火)からで、ファックスかメールで受け付けます。

募集チーム数は40チームで、定員に達した時点で受け付け終了となります。

192/(木)