-

マツタケ山の作り方教室

伊那市新山に住むマツタケ博士、藤原儀兵衛さんからマツタケが育つ山の作り方について学ぶ教室が9日、伊那市高遠町で開かれました。

この日は伊那市内在住で山を保有する人など20人が参加し、高遠町にある市有林で藤原さんから指導を受けました。

教室は、マツタケの生産技術向上や地域の活性化を目的に伊那市が初めて開いたものです。

この日は、マツタケが生えるための環境づくりとして、地面に落ちている松の葉を取り除く作業について説明をしていました。

藤原さんは、マツタケの出やすい環境づくりとして、松の葉が厚くなりすぎないようにすること、風通しをよくすること、日が当たるようにすることなどをあげていました。

また、参加者から「長い期間手入れをしていない山でもマツタケを育てることができますか」という質問に、藤原さんは「きちんと手入れをして環境を整えれば、ほとんどの山でマツタケを出すことはできる」と話していました。

ある参加者は「今まで聞いた話しとは違い説得力があった。うちの山にもマツタケが出るようになれば」と話していました。

藤原さんは「上伊那の山は荒れている。山の環境を良くすれば、自然とマツタケも出てくる。マツタケが目的でもいいので、山の整備を進めていってほしい」と話していました。

マツタケ教室は、次回11月に開かれる予定で、マツタケをとった後の山の管理について学ぶということです。 -

長野県陶芸展

長野県陶芸作家協会による第32回長野県陶芸展が9日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場には、皿や茶碗などおよそ500点が展示されています。

長野県陶芸作家協会は県内で陶芸に取り組んでいる25人が所属していて、今回は20人が出品しました。

会場には、伊那市長谷で創作活動をしている竹島覚二さんの作品、伊那市高遠町で創作活動をしている林秋実さんの作品も展示されています。

陶芸展では、大作・秀作を集めたコーナーも設けられています。

会では、作家それぞれの持ち味を楽しんでほしいと話しています。

この長野県陶芸展は18日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

西高祭 一般公開

伊那市の伊那西高校の文化祭「西高祭」が、9日から始まりました。

初日は、午後から一般に公開され、校舎の外には屋台が並び、賑わいを見せていました。

教室では、クラスやクラブによる展示や催しが行われました。

このうち2年5組は、東日本大震災について調べたことをまとめて展示しました。

震災の状況などのほか、被災した人たちに元気になってほしいという願いを込めたモザイクアートも展示されていました。

水絵に挑戦した3年3組では、床一面に色をつけた水を入れたカップを並べて「赤富士」を描いた大きな作品を展示していました。

西高祭の一般公開は10日までで、時間は午前9時半から午後3時までです。

10日は展示などのほかバスケットボールや弓道の招待試合も行われる予定です。 -

信大生が諏訪形区から学ぶ

伊那市西春近諏訪形区に、信州大学農学部の森林科学科の学生が8日訪れ、地域が取り組んでいる獣害対策などについて聞き取りをしました。

信州大学農学部森林科学科で学ぶ2年生70人が、田園環境工学基礎演習として、諏訪形区を訪れました。

星川和俊教授によりますと、諏訪形区は、獣害や農業、土地利用など様々な観点から学習するフィールドに適しているということです。

地域の実情を話したのは、諏訪形区を災害から守る委員会のメンバー4人です。

委員会は、平成18年の豪雨災害を機に結成され、山に植林するなどの治山活動をしています。

メンバーからは、獣害の被害やその対策などについて説明があり、学生から質問が寄せられていました。

学生たちは、このあと、それぞれが取り組むテーマに沿って区内を見て回りました。

委員会では、「大学にもアドバイスをいただくなどお世話になっている。お互い情報を共有して、より良い方向に進んでいきたい。」と話していました。 -

ガールスカウト伊那第26団 フィリピンへ

ガールスカウトの伊那、第26団は、フィリピン郊外のスモーキーマウンテンと言われるごみ山があるパヤタス地区を訪問します。

日程は、15日から18日の3泊4日で、劣悪の環境の中生活している現地の子どもたちと交流します。

パヤタス地区を訪問するのは、中学生から大学生までの有志9人です。

7日は、伊那市内で、現地の子どもたちに手渡すプレゼント作りをしました。

スカウトが提供を呼びかけ集まったノートと鉛筆、ボールペンを日本の様子がわかるようにと新聞紙で包んでいました。

他には、フリーマーケットなどで集めたTシャツ、飴やクッキーで作った首飾りです。

現地で暮らしている100人分を用意しました。

フィリピンマニラ郊外にあるパヤタス地区。

マニラ市内から出たごみが大量に運びこまれ、スモーキーマウンテンが形成されています。

そのごみの中から廃品回収を行い、わずかな日銭を稼ぐスカベンジャーと呼ばれる貧しい人たちが、劣悪な環境で暮らしています。

そんな人たちを救おうと、ガールスカウトの母体となる伊那ライオンズクラブは、自立支援として、子どもたちの教育の場、母親たちの仕事の場を確保しようとパヤタスライオンズセンターを建設しました。

今年4月23日には、現地でオープニングセレモニーが行われました。

支援に深く携わったライオンズの歴代会長ら合わせて12人が現地を訪れ、施設を管理運営する支援団体や現地の人たちと完成を祝いました。

建物は、2階建てで、述べ床面積は、約80平方メートル。

1階は、ミシンが置かれ、刺繍をしてお母さんたちが働いています。

2階は、子どもたちの学習の場として使われています。

このライオンズセンター完成が、ガールスカウトのフィリピン訪問のきっかけになりました。

「貧困と飢餓」をテーマに日頃から活動をしているメンバーから、ぜひ現地を訪問したいと声が上がりました。

今回のスカウトのフィリピン訪問を喜んでいる一人、パヤタス地区の支援を足掛け12年にわたり続けている46代会長の吉澤文男さん。

センター建設に大きくかかわりました。

今回の訪問でスカウトたちには、大きな期待をしています。

ごみから刺繍に。

伊那ライオンズクラブが国際財団に働きかけ3年をかけて建設した施設は、完成しました。

しかし、軌道に乗るまでには、まだまだ多くの人の理解と支援が必要です。

今回のガールスカウトのパヤタス訪問で支援の輪がさらに広がることを関係者たちは、期待しています。 -

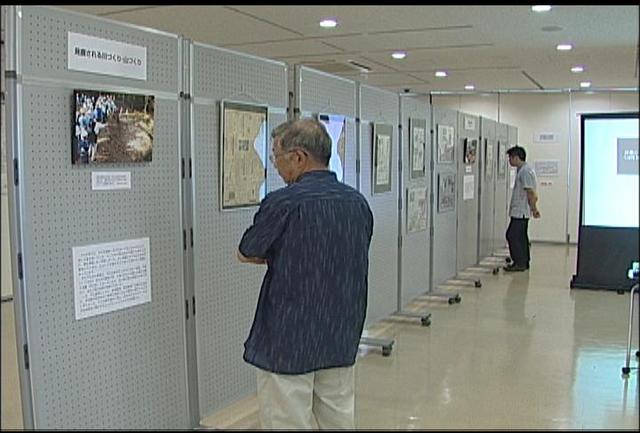

上伊那の記憶を伝える~伊那毎日新聞で見る三六災害~

三六災害について扱った伊那毎日新聞の記事を、パネルにした展示「上伊那の記憶を伝える縲怦ノ那毎日新聞で見る三六災害縲怐vが8日から、伊那市のいなっせで開かれています。

会場には、三六災害を扱った記事75点が並んでいます。

パネル展は、地域紙ならではの視点で伝えた記事を、多くの人に見てもらおうと伊那市や駒ヶ根市などでつくる「上伊那の記憶を生かす会」が開いたものです。

三六災害は、昭和36年6月に起きた集中豪雨災害で、伊那谷では死者およそ100人、浸水家屋およそ1万2千戸におよぶ被害が出ました。

記事は、災害発生を伝えた第一報や、復旧の様子などが細かく取材され伝えています。

いなまいの愛称で親しまれた伊那毎日新聞は、昭和30年に創刊、平成20年8月の休刊までのおよそ半世紀に渡り、地域の情報を伝えてきました。

パネル展は11日月曜日まで伊那市のいなっせで開かれています。

また、10日午後3時からは、「上伊那の記憶を生かす」をテーマにパネルディスカッションが行われます。

上伊那の記憶を生かす会では、創刊から休刊までのおよそ1万7千部をデータベース化し、地域の発展に役立てたいとしています。 -

橋爪まんぷさん絵本「孝行猿の話」原画展

伊那市在住の漫画家、橋爪まんぷさんが絵を担当した絵本「孝行猿の話」の原画展が7日から、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。

展示会は、信州・読み聞かせ民話絵本シリーズの15作品目、「孝行猿の話」の出版を記念して開かれました。

絵本は、箕輪町在住の児童文学者、小沢さとしさんが文を、橋爪まんぷさんが絵を担当しました。

絵本は、郷土出版社から6月10日に出版されました。

原画は水彩画で、絵本と同じ順番に展示されています。

原画展に合わせて花風景画も展示されています。

孝行猿の舞台となった南アルプスの山をイメージし、人間の原点ともいえる里山と、身近な花を組み合わせたイラスト風の作品ということです。

この絵本原画展と花風景画展は12日まで、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。 -

地域医療再生計画変更を決定

上伊那地域医療再生推進協議会が7日伊那市のいなっせで開かれ、新たに看護師等奨学資金貸与制度を設けるなど、地域医療再生計画を変更することが決まりました。

5回目の上伊那地域医療再生推進協議会が開かれ、計画変更の内容が示されました。

それによりますと、看護師確保のため、新たに看護師等奨学資金貸与制度を設けます。

看護師や准看護師の学校の学生には月額3万円、通信過程の学生には月額4万円を貸与します。

卒業後、上伊那地域内の医療機関に3年間継続して勤務した場合、奨学金の返還が免除されます。

今年の秋に募集を始め、対象者には今年度4月分から奨学金が貸与され、今年度の事業費は1200万円です。

また、上伊那医師会附属准看護学院の実習室を拡充します。

伊那市狐島の現在地に新築し、実習ベッドを現在の6台から10台に増やし、1学年40人の定員に対応します。来年度中に建設し、利用を開始したいとしています。

内視鏡手術トレーニングセンターは、研修センターとし、実験用動物は使わず、シミュレーションで行う施設に変更します。

建設地は伊那中央病院南側で、今年度中に着工する予定です。

また、昭和伊南総合病院の2次救急維持のための医療機器整備事業として、5000万円を追加します。

この日の会議で計画変更が決定したことから、今後、9月県議会に補正予算を計上します。

計画の変更については、今後開かれる県の医療審議会に報告するということです。 -

長野県の遺跡発掘速報展

長野県内で昨年度発掘した遺跡の調査結果を公開する長野県の遺跡発掘速報展が、伊那市の伊那文化会館で7日から始まりました。

長野県埋蔵文化財センターが行った発掘調査の速報展で、北信や東信など県内19の遺跡の出土品380点が展示されています。

このうち千曲市の千田遺跡では、過去に行った発掘の出土品を整理する作業によって、およそ200点の土偶が確認されました。

一つの遺跡で200点もの土偶が確認されるのは珍しいということです。

今回は頭、胴体など部分ごとに100点が展示されています。

会場には、千曲市の社宮司遺跡から出土し、今年3月に新しく県宝に指定された木製の仏塔「六角木幢」のレプリカも展示されています。

この遺跡発掘速報展は31日まで、伊那市の伊那文化会館で開かれています。会期中、遺跡調査報告会が10日午後1時半から伊那文化会館小ホールで開かれる予定です。 -

花いちりん塾生習作展

伊那市高遠町の俳画教室、花いちりんの作品展が伊那市の高遠美術館で開かれています。

会場には、49人の生徒が、今年3月から描いた作品が並べられています。

花いちりんは、50代から80代の女性を中心とした教室です。

主宰する鈴木岬さんによりますと、俳画は、字のないポエム、絵で描く詩と呼ばれ、絵で季節感や伝えたいメッセージを表現しているという事です。

四葉のクローバーの中で子供が遊んでいる様子を描き、春の喜びや自由を表現した作品、80代の女性が終戦の日を思い、うちわと縁側から見た庭の景色を描いて今の平和の喜びを伝える作品などがあります。

花いちりん塾生習作展は、7月24日(日)まで、伊那市の高遠美術館で開かれています。 -

高遠高校書道コース 中村不折を学ぶ

伊那市の高遠高校書道コースの生徒は6日、高遠町歴史博物館で、明治時代に活躍した書家で洋画家の中村不折について学びました。

6日は、高遠高校書道コースの1年生から3年生、12人が高遠町歴史博物館の北原紀孝館長から中村不折について学びました。

書道コースは、高遠を中心とした住民グループ「サロン不折」が、地域に点在している貴重な不折の作品をマップにまとめて広く知ってもらおうという取り組みに参加することになっています。

この日は、その活動を前に不折について知ろうと学習会が開かれました。

北原館長は不折の書を示しながら、名前が中村・スとなっているので本名、・ス太郎を使っていた20代の頃の作品である事を説明していました。

生徒は、マップ作りのために不折の作品を所有している民家などを夏休みに取材する予定です。 -

深妙寺のあじさい見ごろ

伊那のあじさい寺として知られる、伊那市西春近の深妙寺ではあじさいが見ごろを迎えています。

寺の裏山にはおよそ2,500株、170種類のあじさいが植えられていて、今が見ごろとなっています。

あじさいは今の住職の母親が、多くの人が訪れる寺にしようと30年ほど前に植えたのが始まりです。

今年は咲き始めがいつもの年より10日ほど遅いということですが、色は鮮やかで、訪れた人たちは、散策しながら楽しんでいました。

深妙寺では10日まであじさい祭りを開いていて、訪れた人に無料でお茶やお菓子を振る舞うということです。

あじさいは来週末頃まで楽しむことができ、24日には、来年の花を育てるため花を摘み取るということです。 -

うちわを使って風力発電

うちわを使った風力発電で電気をおこすイベントが、8月に開かれる福祉の祭典、ふれあい広場で行われます。

5日伊那市の福祉まちづくりセンターで、ふれあい広場実行委員会が開かれ、委員が実際にうちわを使って、どのくらい電気がおきるかを試していました。

この企画は、訪れた人たちに、楽しみながら、発電について考えてもらおうと行われるものです。

また発電した電気の量をお金に換算し、義援金として、長野県北部地震で被災した栄村に送ることにしています。

ふれあい広場は、福祉を身近に感じてもらおうと、開かれるイベントで実行委員会ではイベントを運営するボランティアを募集しています。

ふれあい広場は8月28日日曜日、伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれます。 -

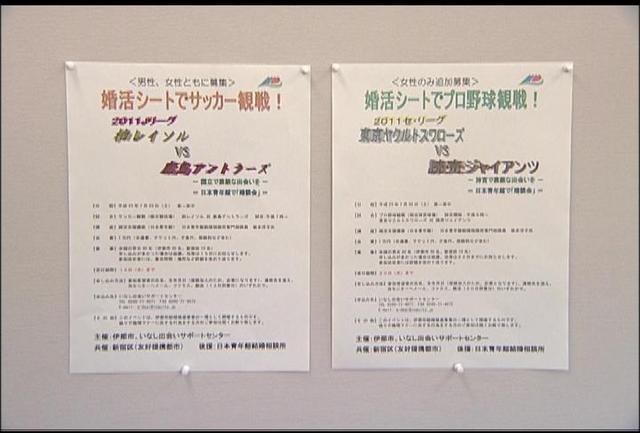

スポーツ観戦で婚活

伊那市の結婚相談窓口、いなし出会いサポートセンターでは、サッカーJリーグとプロ野球を観戦する婚活イベントの参加者を募集しています。

出会いサポートセンターでは男女が出会う機会としてスポーツ観戦を企画していて追加募集をはじめます。

募集しているのは、サッカーが柏レイソルと鹿島アントラーズの試合で男女とも若干名。

日程は今月23日で場所は東京の国立競技場です。

会費は、交通費、チケット代夕食代などを含み1万円です。

またプロ野球は、ヤクルトと巨人の試合で女性のみ募集しています。

日程は今月30日で場所は東京の神宮球場です。

こちらも会費は1万円となっています。

いなし出会いサポートセンターは平成20年に開設し、今年3月末現在、男性228人、女性125人、合計353人が登録していて開設以来20人が結婚したということです。 -

社員の子育て応援宣言 伊那市の2法人登録

伊那市社会福祉協議会と高遠さくら福祉会が、県の制度「社員の子育て応援宣言」の登録事業所になりました。

30日、登録証の交付式が行われ南信労政事務所の増田隆司所長から、伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長に登録証が手渡されました。

「社員の子育て応援宣言」は事業者が従業員の仕事と子育ての両立をサポートする取り組みを宣言するものです。

伊那市社会福祉協議会は育児休業制度の整備、未就学児を持つ職員対象に短時間勤務を認めることを宣言しています。

高齢者福祉施設を運営する高遠さくら福祉会は、妊婦の夜勤免除や介護業務の軽減、産休・育休がとりやすい環境づくりなどを宣言しています。

県ではこの制度により安心して働くことのできる職場の環境づくりを進めたいとしています。

この制度の登録企業は6月末現在、県全体で98社、上伊那では8社となっています。 -

元オリンピック選手新谷志保美さん講演会

スピードスケートの元オリンピック選手、新谷志保美さんの講演会が3日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

講演会は、長野県針灸師会の60周年記念事業の一環で、一般に公開して行われました。

新谷さんは宮田村出身で、父親がコーチを務める宮田スケートクラブで小学2年のときにスケートを始め、数々の大会で好成績を収めてきました。

去年カナダで開かれたバンクーバーオリンピックに出場し、その後現役を引退しました。

講演会では、オリンピックでの競技の様子や、他の選手との交流、オリンピックへの想いを話しました。

新谷さんは、夢をかなえるために、目標を作ったらそれを声に出すこと、はっきりとした成功のイメージを持って行動すること、感謝することなどをアドバイスしていました。 -

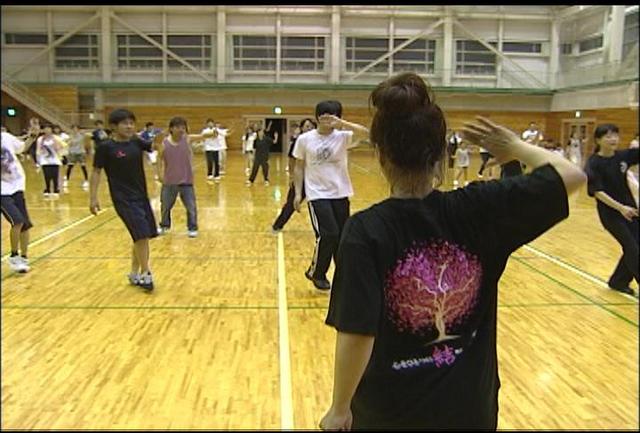

市民おどりオープンレッスン始まる

8月の伊那まつり市民おどりに向け2日からオープンレッスンが始まりました。

オープンレッスンは伊那まつり踊り振興会が毎年まつり前に開いていてインストラクターが市民の指導にあたっています。

オープンレッスン初日となった2日は、ダンシンングオンザロードのドラゴン踊りなどのレッスンがあり、およそ100人が参加しました。

参加者達は、インストラクターから基本動作を教わった後、音楽に合わせて踊っていました。

オープンレッスンは今月31日までの土日に伊那市民体育館や高遠町総合福祉センターやますそなどで行われています。 -

国・県の文化財パトロール

国や県の文化財に指定されている建物などの破損箇所などがないか調べる文化財パトロールが5日伊那市で行われました・

トロールは国や県指定の重要史跡などを対象に県が年2回実施しています。

5日は、県や市の職員をはじめ日本考古学協会会員で長野県文化財保護指導委員の飯塚政美さんが伊那市高遠町と長谷にある文化財をパトロールしました。

5日は、国指定重要文化財に指定されている高遠町の遠照寺にある釈迦堂や国指定史跡の進徳館など7箇所を回りました。

このうち高遠城址公園では、県の天然記念物に指定されているタカトウコヒガンザクラや国の登録有形文化財高遠閣に破損箇所がないかなどを確認しながらカメラに収めていました。

5日パトロールした7箇所で破損箇所は見つからなかったということです。 -

伊那消防署 水難事故に備えた救助訓練

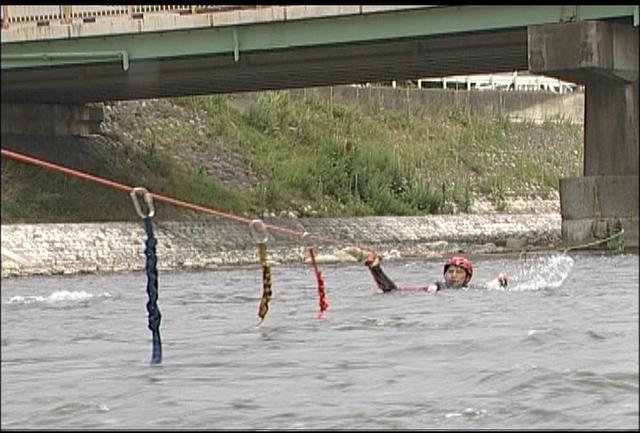

伊那消防署は、水難事故に備えた救助訓練を5日、伊那市の天竜川で行いました。

訓練は、川の特性を知って緊急時に役立てようというものです。

伊那消防署では、これまで流水プールで訓練を行ってきましたが、より実践的な経験を積もうと、今回初めて天竜川で行いました。

5日は、署員12人が参加し、様々な想定にあわせた5つの訓練を行いました。

このうち、ロープを使った訓練では、対岸から斜めにロープを張り、川の流れを利用して救助していました。

伊那消防署では、「これからの季節、川などにはいる機会があると思うが、プールとは違うという事を忘れないでほしい。特にバーべキューなどで飲酒をしたら、絶対に川に入らないように」と注意を呼びかけています。 -

高遠高校と日本福祉大 連携協定締結

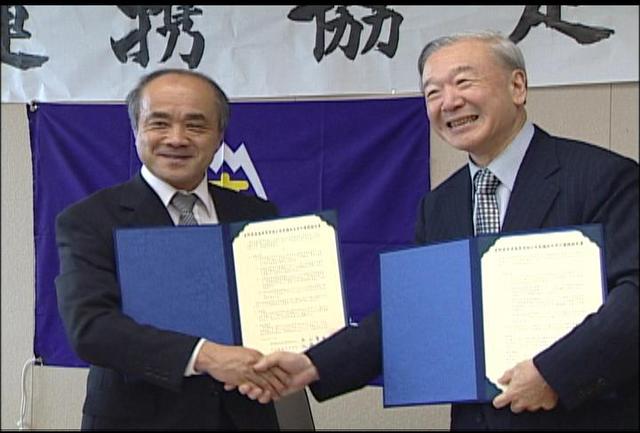

伊那市の高遠高校と、愛知県の日本福祉大学は、相互の教育活動の連携強化や、地域社会の担い手を育む事を目的に、4日、連携協定を締結しました。

4日は伊那市役所で調印式が行われました。

協定は、高遠高校の情報ビジネスコースと、日本福祉大学の経済学部で結ばれ、式では、高遠高校の丸山富永校長と、日本福祉大学の加藤幸雄学長が協定書を取り交わしました。

また、高遠高校振興会を交え、3者による覚書が取り交わされました。

両校の交流は、2009年に、日本福祉大学の学生が、高遠町について調査した事がきっかけとなり、スタートしました。

高遠高校では、年齢の近い、大学生から行動や考え方などを学ぶ事を期待しています。

日本福祉大では、実習を通し教室で得られない、現場で生きる力を身につけてもらいたいとしています。

両校では、単に、高校と大学の連携だけでなく、それぞれの地元の支援を得ながら、今回の協定を地域振興につなげたいと考えています。

高遠高校の丸山校長は「大学生と共に、高校生が地域に貢献している気持ちを育み、社会生活に前向きになれば」と話していました。

今年度、高遠高校の生徒は、大学生のサポートを受け「高遠町再発見」をテーマに調査研究をしています。

研究のまとめは、11月の日本福祉大学の文化祭で発表される事になっています。 -

伊那市大型店新規出店指導要綱制定

伊那市は、大規模小売店の新規出店に伴い、市と事業者が、事前協議する指導要綱をまとめました。

大型店の出店については、法律に基づく手続により、事業者は県に計画概要を提出し、市は計画段階で事業内容を把握しづらいのが現状でした。

市は、より早い段階で事業計画などの情報を得え、出店地域の生活環境を守る事等を目的に「伊那市大規模小売店舗の出店に伴う事前協議等に関する指導要綱」制定しました。

今後、店舗面積が1千平方メートルを超える新規出店の事業者は、市に事業計画書の提出や、近隣の住民への説明会等の開催、市との協議が必要となります。

伊那市では「国道153号伊那バイパスの延伸で、周辺の土地利用が変化している。

要綱の制定により法的な規制はできないが、事業活動を事前に把握でき、手続きが増える事である程度の抑止力にはなると」話していました。 -

国道153号伊那バイパス促進期成同盟会総会

国道153号伊那バイパス促進期成同盟会の総会が、4日、伊那市役所で開かれ、伊那市美篶青島までの工事促進や、青島から駒ヶ根市までの早期事業化等を要望する事などが決議されました。

総会には、関係する市町村や団体の代表らが出席し、153号バイパスの早期完成、早期事業化を国や県に求めていくことを確認しました。

同盟会会長の白鳥孝伊那市長は「153号バイパスは、伊那谷にとって、経済、医療、防災等の大変重要な生命線。いつか、誰かがやるのではなく、覚悟をもって全線開通に向け取りくんでいきたい」と挨拶しました。

また、総会で伊那建設事務所の原明善所長は、伊那市美篶青島から駒ヶ根市までのルート検討の土台となる、概略設計に入る事を報告しました。

伊那バイパスは、今年度、伊那市福島の県道伊那辰野線までの区間が開通します。 -

SKFチケット伊那でも発売

8月から始まるサイトウキンフェスティバルのチケットが伊那文化会館などで2日、一斉に発売されました。

午前8時、泊まり込みで並んでいた人たちを含むおよそ80人に整理券が配られました。

サイトウキネンフェスティバルは8月8日から9月11日まで松本市で開かれます。

チケット販売時間は午前10時からですが、混乱を避けるため整理券が配られるのが恒例となっています。

サイトウキネンフェスティバルの窓口販売は2日午後2時で終了し残ったチケットについては、プレイガイド販売となり無くなり次第終了するということです -

園児にクワガタムシをプレゼント

伊那市の東春近中央保育園の園児に1日、地域のお年寄りからクワガタムシがプレゼントされました。

園児は、クワガタムシが入ったケースを順番に受け取り、ケースの中を覗き込んでいました。

クワガタムシをプレゼントしたのは伊那市東春近の森登美男さんです。

森さんは、この保育園に孫が通っていたことから毎年園児にクワガタムシやカブトムシを届けていて、今年で6年目です。

贈られたクワガタムシは150匹で、森さんが市内で2日間かけてとりました。

この日は年長と年中園児にプレゼントされ、年少園児と未満児には後日届けるということです。

子供たちは家に持ち帰り、育てるということです。 -

がん診療の地域連携診療計画 中病で運用開始

伊那中央病院は、がん診療のための地域連携診療計画の運用を始めました。

地域連携診療計画は、病気の発生から診断、治療、リハビリテーションまでを、診療ガイドラインに沿って作成する一連の地域診療計画です。

伊那中央病院は、軽度のがん患者を対象にこの計画を導入しました。

計画は、患者の同意を得て、伊那中央病院と地域のかかりつけ医が連携して作成します。

患者は、かかりつけ医で手術後の経過観察をしてもらい、6カ月に1回、伊那中央病院を受診します。

計画の運用により、患者は地域の身近なかかりつけ医で診療が受けられるようになり、伊那中央病院の負担軽減にもつながるということです。

連携するかかりつけ医は28医院で、今後患者の同意を得て運用していくということです。 -

伊那市民プールオープン

伊那市の市民プールと高遠スポーツ公園プールが2日オープンし、子ども達が水の感触を楽しみました。

オープン初日は無料開放され、伊那市民プールは子ども達や親子連れでにぎわいました。

市民プールは今年、東日本大震災による電力需要に配慮し、節電対策と経費節減のため、夏休み期間中を除いて平日は休みとなります。

また残暑対策で、期間は例年の8月下旬から延長し、9月11日まで営業します。

プールの利用者は、例年2万人を超えていましたが、平成21年度から1万5千人台に留まっています。

伊那市では、「今年の夏は近くのプールで楽しく遊んでほしい」と期待を寄せています。

営業時間は午前9時から午後5時まで、入場料は高校生以上600円、小中学生300円です。 -

東日本大震災自衛隊活動写真展

東日本大震災の被災地での自衛隊活動の様子を紹介する写真展が2日、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれました。

この展示は、被災地での自衛隊の活動を知ってもらおうと、自衛隊長野地方協力本部が開いたものです。

自衛隊は、東日本大震災の発生直後から被災地で隊員10万人が支援活動を行い、現在も4万3千人ほどが活動しています。

被災地では、自衛隊が行うことのできるほぼすべての支援活動を実施しているということで、捜索活動や給食、給水、がれき処理など活動ごとに写真が展示されています。

福島第1原子力発電所の事故に伴う支援活動の様子も紹介されていて、自衛隊員らが現場で着用するものと同じ、使い捨ての防護服も展示されていました。

また、海上自衛隊の活動を紹介するコーナーもありました。

この展示は伊那では同日1日のみで、今月末まで県内各地を巡回して行われます。 -

伊那市高齢者施策推進協議会

平成24年度からスタートする、伊那市の第5期介護保険事業計画について考える、高齢者施策推進協議会が6月29日、伊那市役所で開かれました。

この日は会員およそ20人が出席しました。

協議会は、平成24年度からスタートする伊那市第5期介護保険事業計画の策定にあたり、課題などを探ろうと開かれたもので、今回が初回です。

この日は、平成22年度の介護認定の状況などが報告されました。

今年4月1日現在、伊那市内には65歳以上の高齢者が1万8千764人いて、高齢化率は26.1%となっています。

このうち、介護保険を受けることができる介護認定者は、前の年より139人多い2千891人となっています。

協議会の中畑英樹会長は「介護保険の利用者が増え、伊那市の財政負担も大きくなってきている。予防事業を充実させ、要介護者を減らしていく必要がある」と話していました。

協議会は次回8月3日に開かれる予定です。 -

美篶小で音楽会

伊那市の美篶小学校で1日音楽会が開かれ、児童たちが練習の成果を披露しました。

音楽会には、保護者らもかけつけ、わが子の演奏をビデオカメラなどに収めていました。

児童たちは、振り付けや曲に合わせた演出で、会場を楽しませていました。 -

伊那まつり花火有料観覧席

伊那まつりの花火委員会は、東日本大震災の被災地復興支援を目的にした花火大会の有料観覧席を設けます。

前売り券は、5日から販売が始まります。

伊那まつり花火委員会の川上健夫委員長は、1日伊那商工会館で、概要を発表しました。

観覧席が設けられる場所は、市役所南側の天竜川堤防沿いの駐車場で、打ち上げ場所から300メートルの絶好の場所です。

今回販売される有料席は、全席自由のパイプ椅子席で、1席500円で400枚販売されます。

販売開始は、7月5日で売り切れ次第終了となります。

販売場所は、伊那商工会議所で、時間は、午前9時から正午と午後1時から午後5時です。

前売りのみ取り扱い、当日券は販売しない予定です。

7日に予定されている花火大会が13日に延期された場合も有効となります。

今年の花火の協賛金は、1429万円で、ほぼ前年並みとなりました。

これにより、今年の花火は、去年より1番組多い75番組が予定されていて、尺玉63発、音楽花火も含む5,000発が打ちあがる予定です。

花火委員会では、有料の観覧席とは別に、被災地から訪れる子どもたちのために、花火本部周辺を特別席として確保したい考えです。

22/(月)