-

しんわの丘バラ祭り

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで1日からバラ祭りが始まりました。

園内には、およそ270種類3千本のバラが植えられています。

今日は、祭りのオープニングセレモニーが行われ市役所の職員でつくるイーナちゃんカルテットが弦楽四重奏を披露しました。

しんわの丘ローズガーデンは高遠町に事業所がある伸和コントロールズ㈱の社会貢献事業により整備されたものです。

園内のバラは、例年より一週間ほど遅く、まだほとんどが蕾です。

伊那市では、今月中旬に見ごろになりそうだと話していました。

1日は、市内外から訪れた人たちが一足早くバラを楽しんでいました。

バラ祭りは今月23日まで行われます。

期間中の8日は伊那市観光大使で演歌歌手の水森かおりさんのステージ、23日は竹トンボ作り教室など様々なイベントが企画されています。

また、期間中バラの苗木の販売や育て方相談も行われています。

-

教育の精神受け継ぐ 進徳館の日

高遠藩の藩校「進徳館」の教育の精神を受け継いでいこうと、進徳館の日の行事が伊那市高遠町で25日行われました。

式典は、高遠城址公園内の高遠閣で行われ、市内からおよそ160人が訪れました。

進徳館は、1860年に高遠藩の当時の藩主内藤頼直が創設しました。

伊那市では、その教育の精神を見つめ直し現代に受け継いでいこうと毎年進徳館の日の行事を行っています。

式典で、進徳館の教えにならった教育に取り組む高遠北小学校の小出豊校長は、そばの栽培など食を通じた活動を例にあげ、「児童はより良いものができるよう試行錯誤し、意欲的に学習に取り組めている」と話していました。

伊那市の林俊宏副市長は「進徳館から続く実践や体験を重視した伊那市の教育がより充実していく事を願います」と話していました。

-

入笠山 開山祭

夏山シーズンを迎え、伊那市と富士見町にまたがる標高1,955mの入笠山で25日、開山祭が行われ、登山者で賑わいました。

入笠山は、山頂近くまでゴンドラや車道が通じていて、登山口から頂上までは30分ほどで登ることができます。

25日は、県内外から多くの登山客が訪れ、頂上を目指して歩いていました。

標高1,955mの入笠山頂上に到着です。

頂上では、360度のパノラマが広がり、富士山を眺めることもできます。

登山者たちは目の前に広がる景色を眺めながら写真を撮ったり、仲間たちと弁当を広げていました。。

また、25日は登山口で山開きの神事が行われました。

伊那市と富士見町でつくる入笠山観光連絡協議会が毎年この時期に行っています。

伊那市や富士見町、JA上伊那などの関係者が出席し、今シーズンの安全を祈りました。

他に、諏訪アルプホルンクラブによる演奏も行われました。

入笠山では、様々な山野草を楽しむことができ、これからスズランやクリンソウなどの花が見ごろを迎えます。

-

遠照寺ぼたん見ごろ

伊那市高遠町山室のぼたん寺として知られる遠照寺のぼたんが見ごろを迎えています。

22日は、市内外から訪れた人たちが花を楽しんでいました。

高遠町山室にある遠照寺には、180種類およそ2,000株のぼたんが植えられています。

昭和58年に松井教一住職の母親が人からゆずりうけた3株を植えたところから始まり、今では寺の敷地いっぱいにぼたんの花が広がっています。

今年は、4月に入り冷え込んだ日が続いたことから例年より10日ほど遅いということです。

幾重もの花びらが特徴の花競や、薄い花びらの太陽の他、黒鳥と呼ばれる珍しい深紅のぼたんも楽しめます。

訪れた人たちは、ぼたんの花と花が日焼けしないようにと設置された傘とのコントラストを楽しんでいました。

また、大学時代の仲間で7年前から、毎年見ごろの時期に絵を描きに東京から訪れたグループもいました。

遠照寺のぼたんは6月の始め頃まで楽し -

山小屋用の手作り味噌が完成

伊那市観光株式会社が運営する中央アルプスと南アルプスの山小屋で使用する、管理人の手作り味噌が完成しました。

去年5月に地元産の大豆およそ60キロを使って仕込み、1年間寝かせて、200キロの味噌が完成しました。

味噌は伊那市観光株式会社社長の白鳥孝伊那市長の家で寝かせていました。

21日は伊那市観光が運営する中央アルプスの西駒山荘、南アルプスの塩見小屋・仙丈小屋の管理人が、焼きおにぎりや豚汁などで完成した味噌を味わいました。

参加した管理人は「おいしい」「上出来です」と話していました。

白鳥市長は「みんなで作るから余計に美味しいのかもしれない。昔ながらの味という感じ」と話していました。

また、この日は来年用の味噌の仕込みも行われました。

味噌は、3つの小屋の他、南アルプスのこもれび山荘でも使われることになっています。

山小屋のオープンは、西駒山荘が7月8日、塩見小屋が7月1日、仙丈小屋が6月14日の予定で、こもれび山荘はすでに営業を開始しています。 -

自転車で石仏巡る

自転車に乗って、伊那市高遠町の石仏をめぐるツアーが18日、行われました。

伊那市では、自転車を使った健康増進を目指し、今年度中に自転車活用推進計画の策定を進めています。

イベントは、今年3月に民間レベルで組織された伊那市自転車計画策定準備委員会が開いたものです。

委員会では、自転車を通して観光振興や健康増進などに結び付けていこうと実験でツアーを企画しました。

18日は、伊那市をはじめ、近隣市町村から8人が参加しました。

高遠町文化センターを出発し、高遠町内の石仏を見学しました。

始めに訪れた香福寺では、咳の地蔵を見学しました。

委員で、市役所自転車クラブ代表の牧田豊さんがガイドを務めました。

自転車のハンドルには、GPS機能がついたナビゲーションの機器が試験的に取り付けられました。

機器には、18日のコースデータが入っていて、ガイドがいなくても自分のペースで走ることができるということです。

参加者たちは、一周およそ12キロのコースを自転車で走りました。

伊那市自転車計画策定準備委員会では、「高遠町にはたくさんの石仏がある。今日の反省をいかし楽しいツアーを企画していきたい」と話していました。

-

「遠隔医療」実証へ 市が協定締結

伊那市は、専用車両で遠隔医療を行う「次世代型モビリティサービス」の連携について、MONET Technologies株式会社(モネ・テクノロジーズ)と14日、協定を締結しました。

この日は、伊那市の白鳥孝市長と、モネ・テクノロジーズの柴尾嘉秀(しばおよしひで)副社長兼COOが、協定書を取り交わしました。

モネ・テクノロジーズは、東京都に本社を置く会社で、トヨタ自動車とソフトバンクが共同出資しています。

トヨタの次世代型電気自動車を活用して、移動中・移動先で飲食や小売、医療などを提供するサービスの構築に取り組んでいます。

今回の協定は、医療に特化したサービス「モバイルクリニック」の実証を伊那市で行い、実用に向け連携・協力していくというものです。

実証では、事前予約をした慢性疾患患者の家に医療機器を乗せた車が向かい、看護師が血圧や脈拍などの測定を行った上で、医師が、テレビ会議システムを使って車内で患者を診療します。

この事業は、トヨタ・モビリティ基金の助成3,000万円を活用するほか、伊那市が6月議会に1,500万円の補正予算案を提出する予定です。

白鳥市長は「診療所に行くにも数少ないバスや高い運賃を使って行かなければならない。自分の思うとおりにいけないということもある。患者さんにとってみると、本当に安心できる地域づくりにつながっていくんじゃないかと思う」と話していました。

柴尾副社長兼COOは「モネにとっては日本で初めてこういった取り組みに参加させていただく。そこでいろんなことを学び、全国に展開していけるように一生懸命取り組んで行きたい」と話していました。

実証には、伊那中央病院・春日医院・神山内科医院の3つの医療機関も参加する予定です。

伊那中央病院の北澤公男統括副院長は「このあたりの地域では、山間地になると一軒まわって、次に2~30分とかかけて行くなど非常に効率が悪い。そういった課題をうまくカバーできる(システム)。患者さんにとっても、医師の少ない地域にあってもお互いにメリットがある」と話していました。

実証実験は、今年の秋以降から来年度末までを予定しています。 -

出水期前に河川を巡視

梅雨などの出水期を前に河川管理者が天竜川と三峰川の危険箇所を把握する合同巡視が10日行われました。

天竜川上流河川事務所が行なった合同巡視には伊那市の防災担当者や消防団など約30人が集まりました。

参加者は天竜川と三峰川沿いで堤防の高さが不足している場所を

見たり法面が崩れている所がないかを確認していました。

市内の天竜川と三峰川沿いでは約90か所が重要水防箇所に指定されています。

護岸が崩れやすい場所では石を鉄製の網に入れた蛇籠を置き補強している所もあります。

10日はほかに水防倉庫もまわり出水時に使う備蓄材を確認していました。

天竜川上流河川事務所では出水期に合わせて川の水位情報をパソコンやスマートフォンで閲覧することができるシステムの運用を始めるということです。

-

高遠でフォトロゲ 開催

地図をもとに時間内にチェックポイントを回り得点を集めるスポーツ「フォトロゲ」が、高遠町を会場に27日に行われました。

イベントではまず、参加者に競技エリアが記された地図が配られます。

エリア内には30か所のチェックポイントがあり、難易度ごとに30点から140点までの得点が定められています。

参加者は、どのルートで回るかを話し合っていました。

午前10時に競技がスタートしました。

イベントは今年で4回目で、県内外から94チームおよそ250人が参加しました。

3時間と5時間の制限時間が設けられていて、チェックポイントに着くと指定された場所で写真を撮り、息つく暇もなく次のポイントを目指していました。

結果は、埼玉県と愛知県から参加した男性2人のチームが最高得点を獲得しました。 -

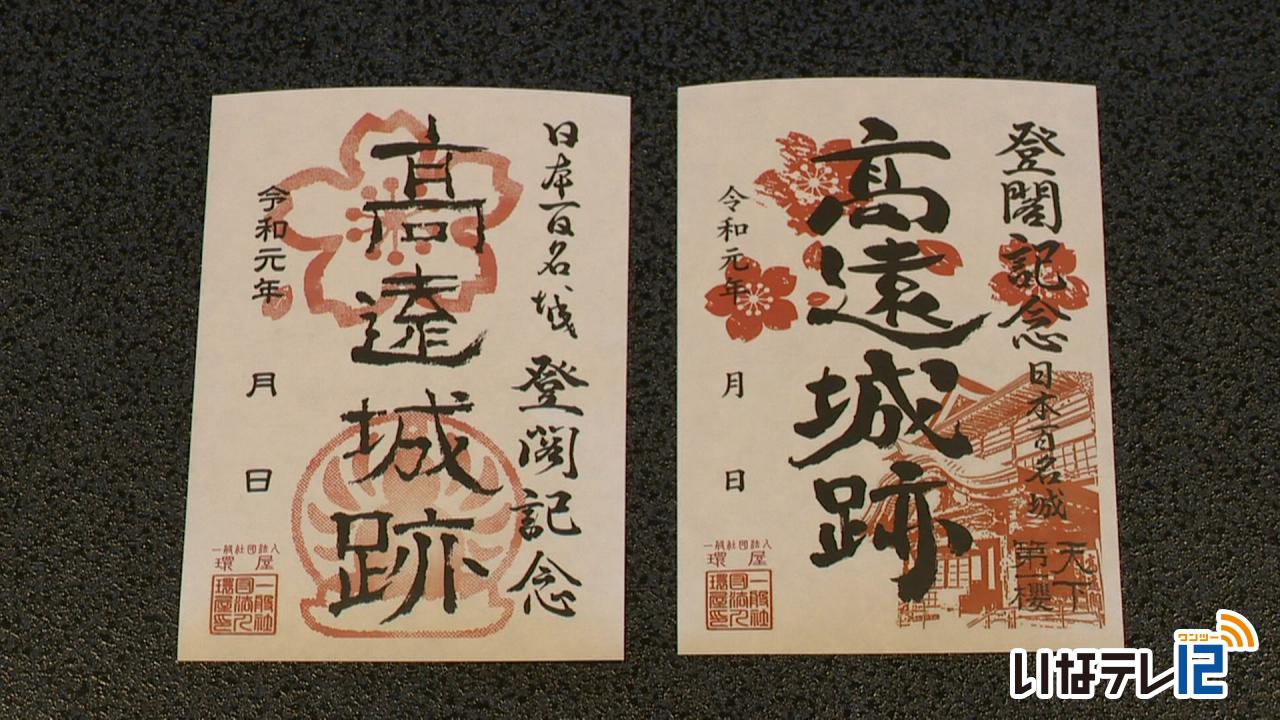

高遠城跡「御城印」販売開始

伊那市高遠町の活性化に取り組んでいる一般社団法人環屋は

5月1日の令和の始まりに合わせて高遠城跡「御城印」の販売を始めます。

御城印は桜以外の時期も高遠城址公園に足を運んでもらうきっかけにしようと作られたものです。

高遠城址を訪れた記念にしてもらおうと2種類用意され1枚300円、2枚500円で購入できます。

御城印は高遠町歴史博物館となつかし館の2か所で5月1日の令和のはじまりから販売されます。

環屋ではほかに高遠町内への誘客の取り組みとしてプロのシェフ監修により地元農家がシェフとなり料理を提供する伊那谷グランシェフや高遠そば打ち愛好会の女性陣による高遠そば道場、新規出店を計画している人が料理を提供するチャレンジショップの取り組みも始めるということです。

-

平成とともに花の丘公園の桜

伊那市高遠町の花の丘公園では八重桜などが咲いていて平成最後の30日花を楽しむ人たちが訪れていました。

花の丘公園は合併前の高遠町が高遠城址公園に続く桜の名所として平成元年に整備したものです。

桜を中心とした通年観光を目指し高遠町民でつくる24団体300人が参加し桜の苗木1,000本を植えたのが始まりです。

現在花の丘公園には八重桜や山桜など50種類以上2,000本の桜が植えられています。

30日は時おり雨が降るあいにくの天候にもかかわらず様々な種類の桜を楽しむ人たちが訪れていました。

当時の高遠町役場の職員で花の丘公園整備に携わった伊藤俊規さん70歳です。

合併前の高遠町時代には助役として、合併後は高遠町総合支所長として公園の発展に尽力してきました。

平成の幕開けとともに整備が始まった花の丘公園はこの30年間で桜の数が当初の倍の2,000本となりました。

花の丘公園の桜は種類にもよりますが5月上旬まで楽しめるということです。

-

藤沢ケンジさんミニライブ

伊那市高遠町の信州高遠美術館で開催中の柘植伊佐夫UNITY人物デザインの世界展を応援するミニライブが28日に行われました。

Nミニライブは、伊那市出身のミュージシャン、藤沢ケンジさんの初めてのアルバム「BY THE MUSIC」におさめられている曲などを中心に演奏されました。

藤沢さんは、市内で葬祭業を営み、地域で様々な取り組みをしている傍ら、音楽活動を続けています。

藤沢さんと柘植さんは、学生時代のバンド仲間です。

歌で人をつなぎ、新たな挑戦をしようと、藤沢さんは3年前に、柘植さんに作詞を依頼しました。

ミニライブでは、柘植さんが作詞、藤沢さんが作曲した5曲などが披露されました。

柘植さんは、藤沢さんに普段生活してることなどの聞き取りをして、伊那市で暮らす人の情景などをイメージして作詞したということです。

藤沢さんは、ファーストアルバムをきっかけに歌のボランティア活動を行っていくということです。

藤沢ケンジさんのファーストアルバムBY THE MUSICは、現在、合同会社KOOGENで1枚1800円で販売しているほか、今後は市内でも展開していきたいということです。

-

高遠町の古旗さんに高齢者叙勲

高遠町議会議員を3期12年務めた小原の古旗三吉さんに、22日に、高齢者叙勲が伝達されました。

-

桜シリーズ 高遠の桜舞う

地域の桜をお伝えする桜シリーズ。

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜はすでに見頃は終わり散り始めていますが、風に舞う花びらを楽しむことができます。

桜雲橋下の堀の池は、散った花びらで水面が埋まっています。

風が吹くと花びらが舞い、花吹雪を楽しむことができるのも高遠城址公園の魅力の1つです。 -

松くい虫対策 ドローン一定の成果

伊那市が、松くい虫対策の一環で行っているドローンを使った被害木の調査と、そのデータを元にした駆除に一定の効果が見られたことが、23日に開かれた松くい虫対策協議会で報告されました。

この日は、市役所で協議会が開かれ、昨年度の被害状況が報告されました。

伊那市は2017年度に信州大学の協力のもと富県で試験的にドローンによる松くい虫被害の調査を行いました。

2018年度、そのデータを元に65本の松の枯損木を駆除しました。

再びドローンで調査を行ったところ、同じ場所では松くい虫被害がほとんど確認されなかったということです。

協議会長の白鳥孝市長は「ドローンを使った調査には一定の費用がかかるが、成果が出ている以上、導入について検討していく必要がある」と話していました。

伊那市は今年度、被害が進んでいる高遠町内の松林でドローンによる調査を実施する計画です。

なお、伊那市の2018年度の松くい虫被害は、2,342立方メートルで、前の年度より122立方メートル増加しています。 -

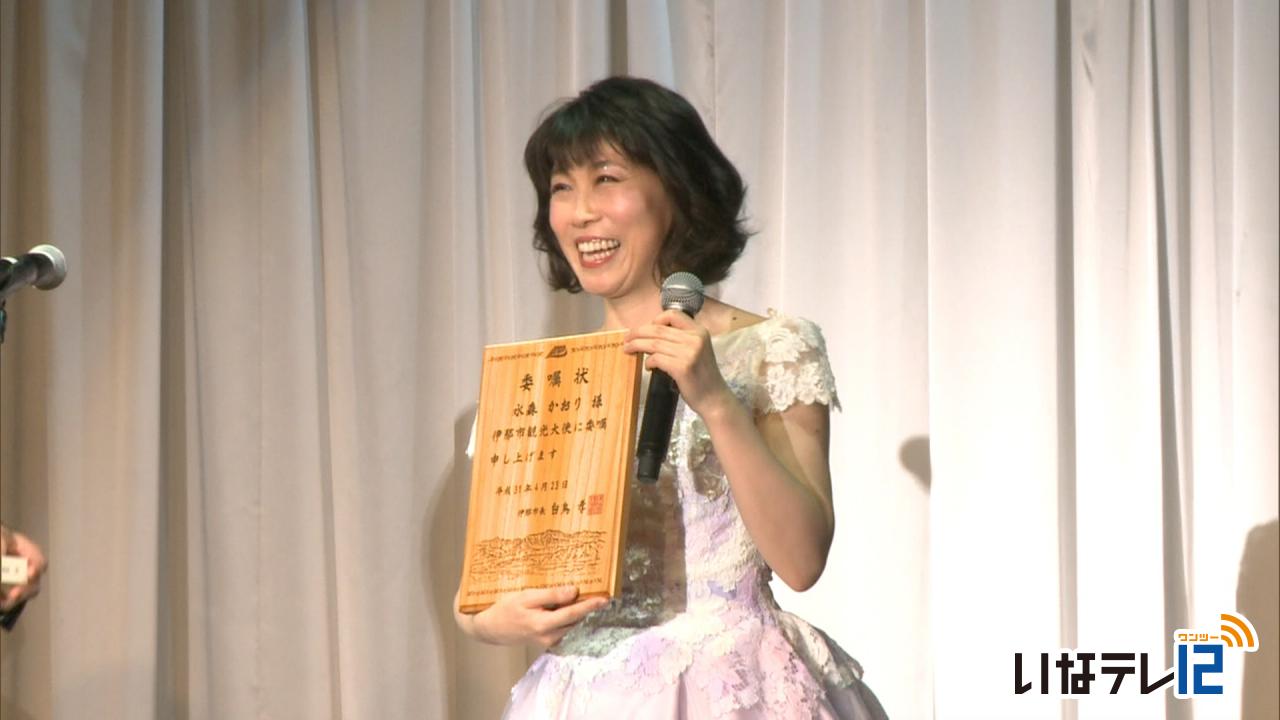

水森かおりさん 伊那市の観光大使に

NHK紅白歌合戦に16回出場し「ご当地ソングの女王」と呼ばれる演歌歌手の水森かおりさんが23日、伊那市の観光大使に任命されました。

この日は、水森さんが伊那市高遠町の高遠さくらホテルでコンサートを開き、その中で白鳥孝市長が観光大使の委嘱状を手渡しました。

コンサートでは、高遠の桜と女性の恋心をテーマにした「高遠さくら路(さくらみち)」を披露しました。 -

高遠城址公園に羽場裕一さん

現在見ごろとなっている高遠城址公園内の土産店に、舞台やドラマなどで活躍する伊那市出身の俳優羽場裕一さんが20日訪れました。

高遠城址公園内に出店している土産店マルコー。

多くの観光客が公園を訪れた20日、俳優の羽場さんが店先に立っていました。

羽場さんは、伊那市美篶出身の俳優で、高遠高校出身です。

マルコーの長男伊東和徳さんが羽場さんと高校時代の同級生で、当時は店によく訪れていたということです。

羽場さんは、年に数回伊那を訪れていて、春には花見を楽しむとともにたびたび出店を手伝っているということです。

羽場さんは21日の朝も店先に立つ予定で、午後には仕事で松本市へ向かうということです。

20日の伊那地域は最高気温22.8度と5月下旬並みの陽気となり、公園内は多くの観光客でにぎわっていました。

-

柘植さん 大河ドラマの舞台裏語る

伊那市出身の人物デザイナー柘植伊佐夫さんのNHK大河ドラマの制作まつわるトークショーが20日伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれました。

伊那市芸術文化大使で人物デザイナーの柘植伊佐夫さん、NHKドラマディレクターの加藤拓さん、美術の統括を行うNHKのプロダクションデザイナーの山口類児さんの3人が、大河ドラマ制作の舞台裏について話をしました。

柘植さんが携わる人物デザインは、人物の衣装や髪型などのデザインを統括するもので、2010年の大河ドラマ「龍馬伝」がスタートだということです。

3人はコーンスターチを使って埃っぽさを表現したことなど、龍馬伝の舞台裏について話していました。

トークイベントは、信州高遠美術館で開催中の柘植さんの特別展に合わせて開かれたもので、70人ほどがドラマの制作の舞台裏の話を聞きました。

柘植さんの人物デザインを表現した特別展は来月19日まで開かれています。

-

ポレポレの丘 春の芽吹き

伊那市高遠町のポレポレの丘では、100万株ともいわれるスイセンとともに桜を楽しむことができます。

園内には、こいのぼりも上げられているほか、様々な種類の樹木や山野草が植えられていて、それぞれの春の芽吹きを感じることができます。

園内にあるカフェでは、愛知からの観光客がお茶を楽しんでいました。

ポレポレカフェの伊藤律子さんも、接客をしながら景色を楽しんでいます。

ポレポレの丘は、長い間使われなくなった荒廃地を花いっぱいの丘にしたいと、地元住民が平成17年から整備しています。

賛同する会員からの出資で運営していて、入場料は無料となっています。

なお、ポレポレの丘では、5月はアヤメ、6月はシャクヤクなど、季節ごとの花を楽しむことができます。

-

名物の弁当づくり

伊那市高遠町の主婦らで集まる「お家母会」は、地域の名物となる弁当づくりを進めています。

元号が令和に変わる5月1日にお弁当をお披露目する計画です。

高遠漬けが入ったコロッケに菜の花やわさびのおひたしなど地元の食材を使った8種類が並びます。

16日は、伊那市高遠町の旧中村家住宅環屋で弁当づくりが行われました。

この取り組みは、伊那市地域おこし協力隊と環屋がお家母会とコラボレーションし、元号が令和に変わる節目に地域の名物となる弁当をつくろうと行われています。

お家母会は高遠町商店街の主婦ら11人で集まるグループで、地域活性化を目的にこれまでコンサートやハロウィンなど様々なイベントを開いています。

弁当づくりは、1月から行われていて、これまで食材の検討をしてきました。

16日は実際に、検討してきた食材を使い弁当を詰めました。

この活動には京都府でカフェレストランを経営しピクニックコーディネーターとして活動する對中剛大さんが講師として関わっています。

對中さんは、「メインの食材のそばに赤いものをそえると引き立ちます」と話していました。

弁当は、5月1日に報道機関にお披露目するということです。

値段などをまだ決まっていませんが、会議やイベントなどで使ってもらいたいとしていて、注文販売のみを予定しています。

-

住宅の外壁の一部焼く火事

16日午後3時36分、伊那市高遠町藤沢で、住宅の外壁の一部を焼く火事がありました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那警察署の発表によりますと、火事は16日午後3時36分に、伊那市高遠町藤沢の寺田真澄さん宅で発生しました。

木造一部二階建ての住宅の外壁の一部、およそ4平方メートルを焼き、火は午後4時16分に消し止められました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那署では、風呂釜から出た灰から燃え広がったものとみて調べを進めています。 -

「天下第一」高遠城址の桜 満開

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜が16日に満開となりました。

こちらは公園西側の太鼓櫓(たいこやぐら)前です。

満開の桜と残雪の中央アルプスを見ることができ、多くの観光客がカメラを構えていました。

公園のシンボルのひとつ、桜雲橋(おううんきょう)でも記念撮影をする人たちの姿が見られました。

訪れた観光客は「何度か来ているが、今年の桜は勢いがあって良い」「ずっと来たいと思っていてやっと来ることができた。次に来るときにはカメラを持ってきたい」と話していました。

ボランティアガイドのスタッフも、次から次へと訪れる観光客の対応に追われていました。

い~なガイドの会の武田宏さんは「きょうは空の青とアルプスの白、桜のピンクが素晴らしい日。こういう日にガイドできることはやりがいを感じる」と話していました。 -

高遠城址公園 累計有料入園者900万人達成

桜が見ごろとなっている伊那市高遠町の高遠城址公園は、昭和58年の有料化からの累計入園者数が、15日900万人を達成しました。

900万人目となったのは、諏訪市の柳澤あゆみさんと長女のいおりちゃん親子です。

15日は、900万人達成を祝うセレモニーが行われ、柳澤さんに高遠さくらホテルのペア宿泊券や伊那の特産品の詰め合わせなどが贈られました。

伊那市出身の柳澤さんは、高遠城址公園には何度も訪れたことがあるということです。

長女のいおりちゃんは初めての来園ということで、「いい思い出になった」と話していいました。

また、新潟県と千葉県から訪れた観光客に、それぞれ前後賞の賞品が贈られました。

高遠城址公園は、昭和58年に有料化となりました。

多い年には40万人が訪れるなど、36年目での900万人達成となりました。

-

高遠囃子巡行

12日は、伊那市の無形文化財に指定されている高遠囃子の巡行が行われました。

伊那市内の有志でつくる桜奏会のメンバー22人が、花笠を身に着け公園内を練り歩きました。

高遠閣をスタートし公園内を1周するコースで、行きはゆっくりとした本囃子を演奏しました。

桜奏会では、毎年花見客が訪れるこの時期に伝統の音色を楽しんでもらおうと園内での巡行を行っています。

帰りは、テンポが速くにぎやかな帰り囃子を演奏しました。

桜奏会では、「高遠に伝わる伝統を絶やすことなく継承していきたい」と話していました。

-

中高生が観光客におもてなし

桜が5分咲きの伊那市高遠町の高遠城址公園で13日、地元の高校生と中学生が観光客をもてなしました。

高遠城址公園南側では、高遠高校の音楽専攻の生徒と吹奏楽部の生徒が桜の下で演奏をしました。

高遠高校では、県外から訪れた観光客をもてなそうと3年前から活動しています。

晴天に恵まれた13日は、春にちなんだ曲や歌を披露しました。

訪れた人たちは、手拍子をしたりして演奏を楽しんでいました。

園内では、福祉コースの生徒が杖を無料で貸し出したり生徒会執行部が来場者に案内チラシや観光マップを配布するなどしました。

高遠高校では、あすも案内ボランティアを行うことになっていて、公園内の桜の見どころや歴史を紹介する桜ガイドも予定しています。

-

石仏総選挙「第一声」で投票呼びかけ

伊那市高遠町では高遠石工が残した石仏の人気ナンバー1を決める石仏総選挙が行われています。

12日は選挙を行っている高遠石工研究センターのメンバーが「第一声」で投票を呼びかけました。

投票を呼び掛けたのは高遠石工研究センター理事の矢島信之さんです。

一輪車の上に石仏のポスターを貼ったベニヤ板を乗せPRしていました。

矢島さんは第一声が終わると早速一輪車を押して遊説に出かけていました。

石仏総選挙は一般社団法人高遠石工研究センターがさくら祭りに訪れた観光客に高遠石工が作った石仏を知ってもらおうと行っているものです。

投票場所は高遠城址公園や商店街に設けられている高遠ビジターセンターなど5か所でエントリーした6つの石仏の中から好きな石仏と美しい石仏を選びます。

石仏総選挙は高遠城址公園の桜の散り終わりまで行われ結果は6月頃石仏総選挙のホームページで公開されます。

-

田楽座 伝統芸能で花見ムードを盛り上げ

伊那市富県に拠点を置く歌舞劇団田楽座は、高遠城址公園の花見ムードを盛り上げようと、公園内で太鼓や踊りなどの伝統芸能を12日披露しました。

午前11時、田楽座のメンバーは桜雲橋近くの二ノ丸の広場で公演を行いました。

お囃子や南京玉すだれ、太鼓などを披露するとシートの周りには、多くの人が足を止め見物していました。

獅子舞では、ご利益があるようにと見物客の頭や腰などを獅子頭でかみ、そのあと、舞いを披露しました。

田楽座の公演は、城址公園の花見ムードを盛り上げようと行われています。

田楽座の公演はさくら祭り期間中の16日と19日(午前11時、午後1時30分)も予定されています。

なお、12日の高遠城址公園の桜雲橋付近の開花状況は3分咲きとなっています。

-

桜の季節に各地でライトアップ

多くの観光客が訪れる桜が見ごろの季節に合わせて、伊那市内各地で5日ライトアップが始まりました。

伊那市美篶のナイスロード沿いの堤防では、昨夜、美篶小の児童の合図で桜並木がライトアップされました。

ナイスロード沿いの三峰川堤防には、250メートル区間にソメイヨシノおよそ50本が植えられていて、電灯10灯が設置されました。

これは美篶地区各種団体協議会が伊那市協働のまちづくり交付金およそ40万円を活用し行ったものです。

ライトアップは今月いっぱい、午後6時から10時まで行われます。

-

高遠町で火災相次ぐ

8日正午ごろ、伊那市高遠町藤沢で林野火災がありました。

この火事により、70代の男性が顔にやけどを負い、市内の病院に搬送されました。

伊那警察署の発表によりますと火事があったのは、伊那市高遠町藤沢の廣勝寺付近の畑です。

8日正午ごろ、枯草を燃やしていた火が燃え広がり、下草およそ8,700平方メートルを焼きました。

火は、およそ1時間半後に消し止められました。

この火事により消火をしようとした72歳の男性が顔にやけどをし、伊那市内の病院に搬送されました。

軽傷とみられます。

近くにいた人の話しによりますと、「出火当時風が強くあっという間に燃え広がった」と話していました。

また、7日午後0時50分ごろ、高遠町下山田の休耕田で下草を焼く火事がありました。

火はおよそ1,200平方メートルを焼き、1時間10分後に消し止められました。

けが人はいませんでした。

上伊那広域消防本部によりますと、今年2月から8日午後3時までに、林野火災が6件、下草火災が21件発生しているということです。

消防では、空気が非常に乾燥し、風が強く吹いているので火の取り扱いには十分注意するよう呼びかけています。

-

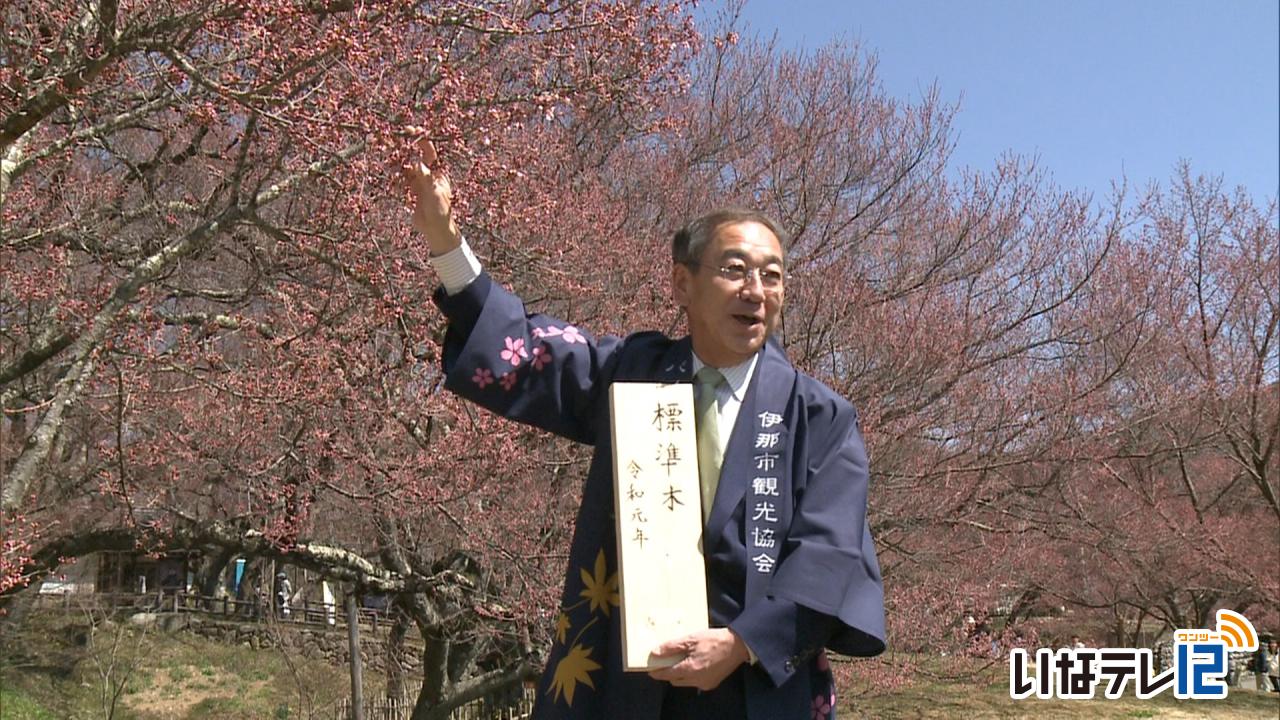

高遠城址公園の桜開花

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜が6日、開花しました。

去年より5日遅い開花となります。

公園南側、信州高遠美術館近くにある標準木が今日数輪咲き、開花宣言となりました。

開花は去年より5日遅く、平年並みとなります。

これまでの標準木が去年夏の台風で倒れてしまったため、今年から美術館近くの桜が標準木となりました。

伊那地域の最高気温は19度と、4月下旬並みの陽気となった今日、公園南側のゲート付近でも桜が咲き始めていました。

4月に入り初めての週末となった6日、公園を訪れた観光客は咲いた花を見つけては写真を撮っていました。

公園内の桜はまだ蕾で、伊那市では来週末頃満開になると予想しています。

9日と12日には高遠ばやしの巡行、10日にはさくら茶のサービスが予定されています。

201/(火)