-

長谷中給食自給率向上へ

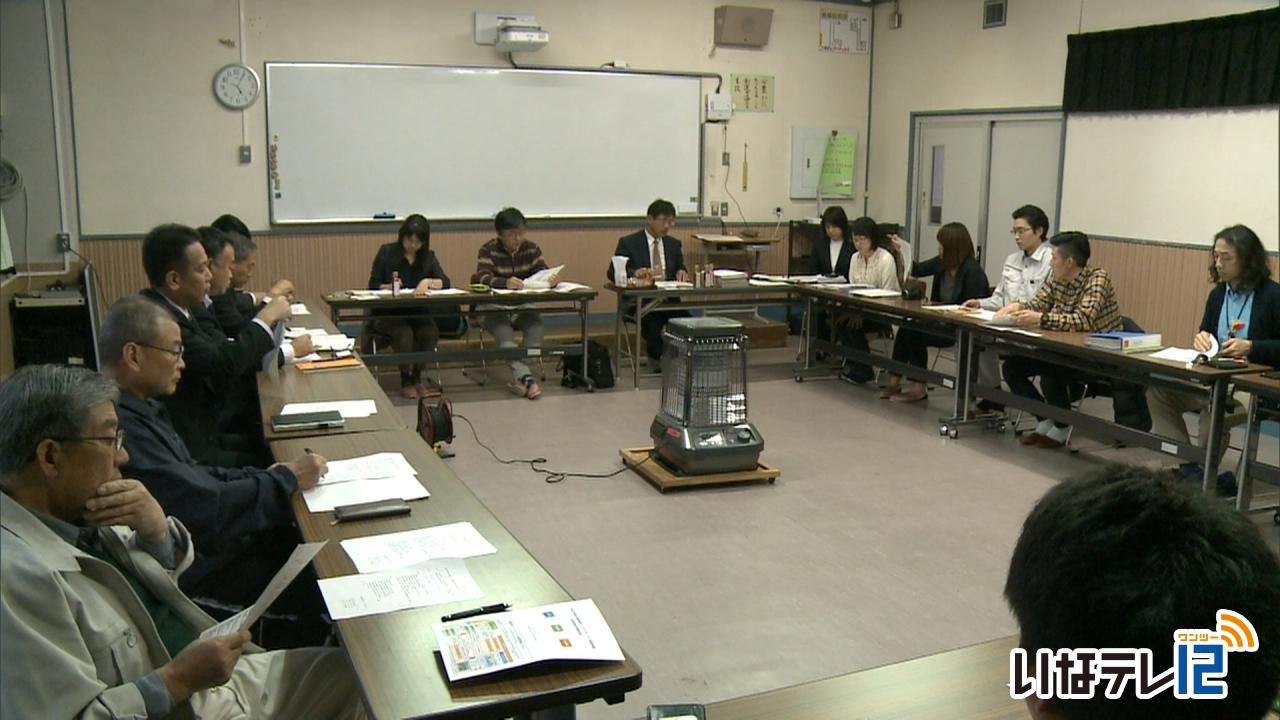

伊那市の長谷中学校は、学校給食での長谷産農産物の活用率の向上について考える検討会を、10月26日に開きました。

26日は、長谷中学校で学校関係者や農家、国から派遣された地産地消コーディネーターなどあわせて23人が出席し会議が開かれました。

昨年度、長谷中の給食で使われた長谷産の食材は全体の7%で、学校では50%を目標としています。

平成27年度までは地元農家で作る「麦わら帽子の会」が食材を提供していましたが、高齢化により解散し、年々長谷産活用が少なくなっています。

出席者からは、「安定して食材を提供していくのは責任が重く、農家への負担が大きい」「鳥獣被害の少ない学校の周りに給食用の畑を作ったらどうか」といった意見が出されていました。

農林水産省では、学校給食への地場産物の安定的な供給体制の整備支援として地産地消コーディネーターの派遣を行っていて、長谷中学校は今年度その事業に採択されています。

検討会は今年度中にあと2回開かれ、改善策をまとめることにしています。

-

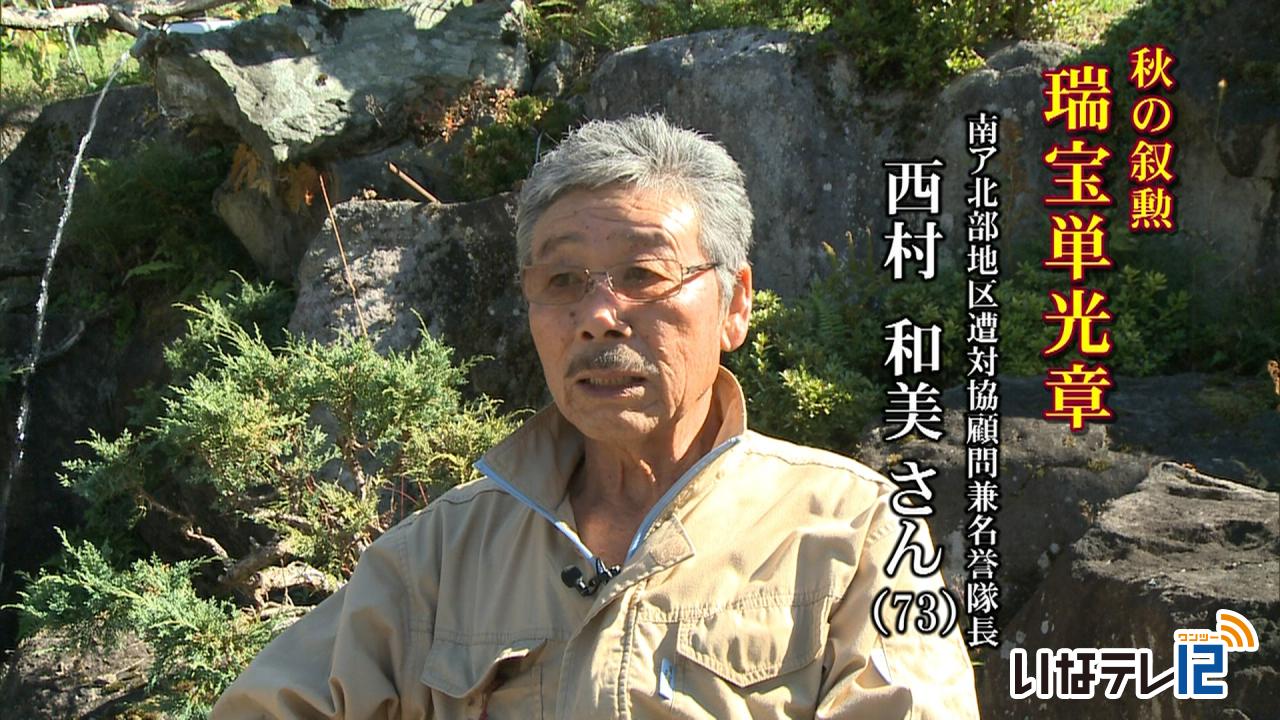

秋の叙勲 西村和美さん

現在南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会救助隊名誉隊長を務め、警察協力功労で瑞宝単光章を受章した伊那市長谷溝口の西村和美さんの喜びの声です。

「関係各位、県警や救助隊員の皆さんのおかげで私が代表して頂いたものだと思う」と話す、伊那市長谷溝口の西村和美さん73歳。

昭和39年、19歳で南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の救助隊に入隊し、平成5年から23年間、救助隊長を務めました。

「常に訓練の日々だった。自分の身は自分で守る事。山はその時その時で気候も違うし条件も違う。常に神経をはって二重遭難のないようにするのが一番だと思っている」と話します。

54年間の活動の中では遭難者を背負って下山する事も何度となくありました。

「救助しようとした人が亡くなっていて、ザイルをはって引きあげた。途中で穴を掘って遺体を隠して次の日の朝、また登って行って下げてきたという苦い経験がある」という。

現在名誉隊長の西村さんは「山を安易な気持ちで登る人がいる。自分に似合った山、体力に合った山を選ぶ、そして決して無理をしない、引き返す勇気を持つというのが大事だ」と近年の中高年を中心とした登山ブームに警鐘を鳴らします。

-

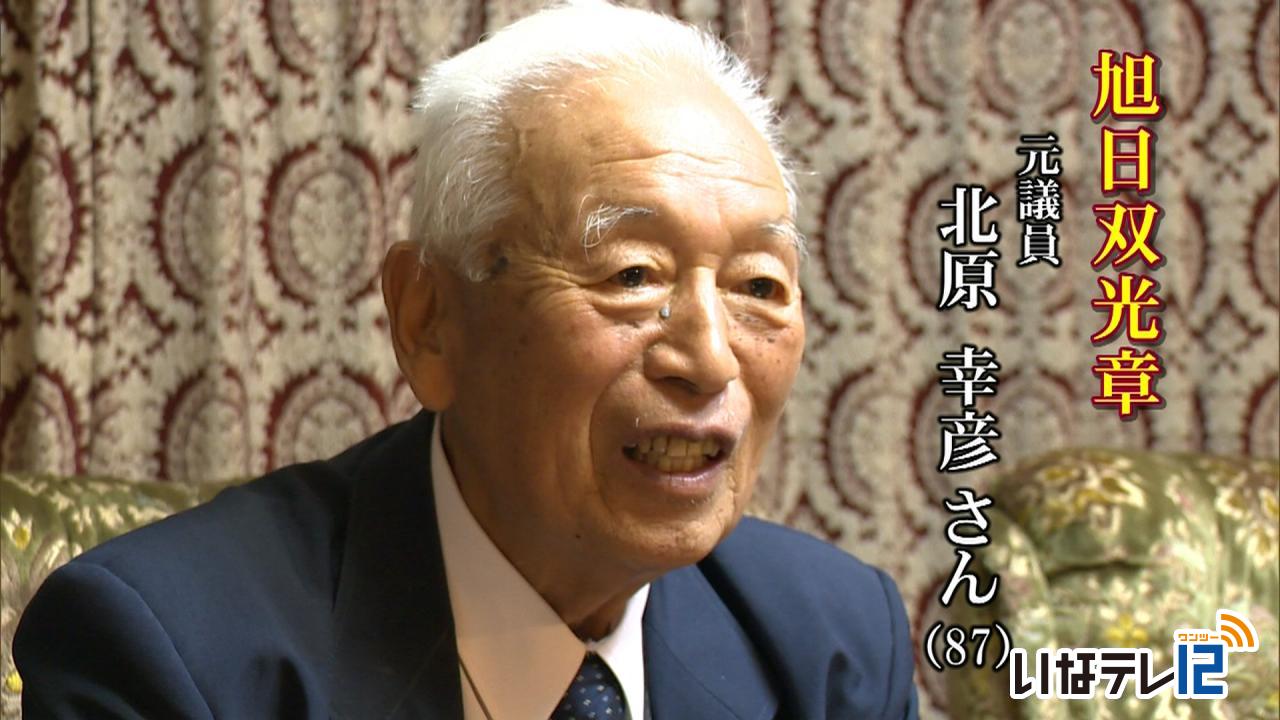

秋の叙勲 北原幸彦さん

2日に発表された秋の叙勲。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では7人が選ばれました。

旭日双光章に選ばれた伊那市長谷の北原幸彦さんの喜びの声をお伝えします。

「喜びの方が大きくて、びっくりもしている。全市民、区民のおかげです」

北原さんは、旧長谷村の村議会議員を4期15年、伊那市議会議員を1期4年務めました。

天竜川上流河川事務所で働いた経験を活かし、「防災」の重要性を訴えてきました。

「自分のモットーとしては『治流民護』。勤めたときの半分は調査、調査できた。えらいところ(被害に遭った場所)ばっか見て歩いていたから、村を良くするためには防災をしっかりしなければだめだと感じていた」

議員任期中には合併も経験しました。

「長谷のことは言わないでも、よその地域のことを『ここはこうなっているけどどうなんだ』と言えるよう、調査して、歩いていた。それだけ自分も勉強しなければいけなくなった。市議会議員になっても勉強だけは続けていたから良かった」

「わがままの人生であったけども、これでみなさんに恩返しができたな、と感じます」 -

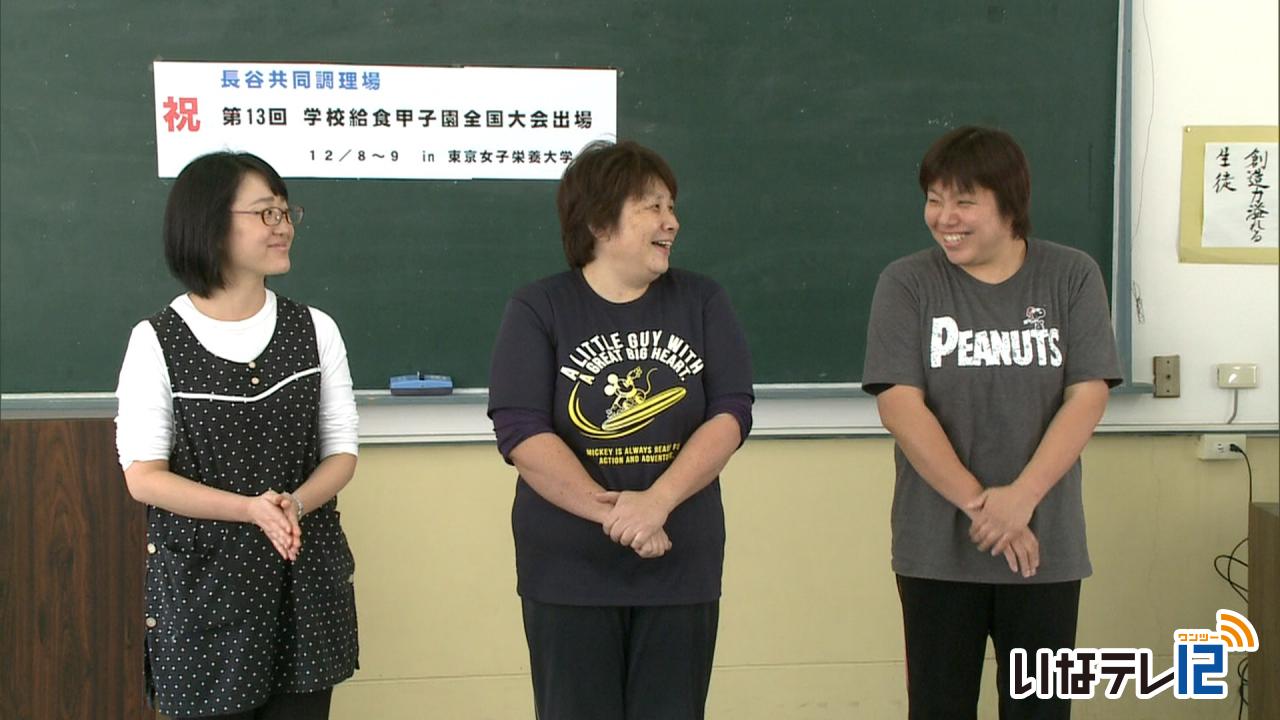

長谷の給食が甲子園決勝へ

来月東京で開かれる給食甲子園の決勝に出場が決まった長谷学校給食共同調理場の調理師と栄養教諭が26日長谷中学校で出場報告をしました。

出場報告をしたのは原真理子栄養教諭と調理を担当する柿木美幸さん、伊藤由美さんの3人です。

給食甲子園はNPO法人21世紀構想研究会が行っているもので全国から1701件の応募があり決勝の12件に選ばれました。

予選では地場産物を使いその特色が生かされているかが審査され

たということです。

長谷学校給食共同調理場では長谷中学校と長谷小学校に給食を提供していて給食甲子園出場は今回が2回目です。

-

国内初 トンネル内で自動運転実証実験

今年度伊那市長谷で行われる自動運転サービスでは、国内初となるトンネル内の実証実験が行われます。実証実験を前にルートとなっている高遠町の白山トンネル内では運行中の車両位置を補助する磁気マーカの設置作業が、今日と明日の2日間行われています。

25日は、白山トンネル内のの600メートル区間を片側通行止めにして、道路上に磁気マーカを埋め込む作業を行っていました。

磁気マーカは2メートルごとに埋められ、特殊な樹脂を流し込んでいました。

磁気マーカによる自動運転は、道路に埋めた磁石から出る磁気を、車に搭載したセンサーで読み取って走行するシステムです。

自動運転バスは、通常、携帯電話回線を利用してリアルタイムで位置情報を測定する方法で運行しますが、トンネル内は電波が届きにくいため、磁気マーカで走行します。

伊那市によるとトンネル内での自動運転の実証実験は、国内で初めてだということです。

自動運転バスは、1日3本運行し、道の駅南アルプスむら長谷を出発、長谷総合支所、高遠町のJA上伊那東部支所を通って、道の駅に戻るルートです。

実施時期は未定ですが、期間は4週間で、実証実験中は、交通手段として継続的に利用が可能です。

乗車にはICカードが必要で、南アルプスむら長谷・長谷総合支所で29日から登録することができます。

なお作業は、26日も片側車線を通行止めにして行なわれます。

-

実証実験バス利用 29日から登録開始

国土交通省は、伊那市長谷の道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点とした自動運転の実証実験で、自動運転バスに乗車し、アンケートに協力する利用者の登録を29日からはじめます。

実証実験の実施時期は未定ですが、4週間にわたり実験が行われる予定です。

国土交通省では今後の実用化に向けての参考とするため、バスの利用者に登録してもらい、アンケート調査を行います。

利用には、事前の登録が必要で、登録者にはICカードが配布されます。

登録は道の駅南アルプスむら長谷ビジターセンターか、長谷総合支所で行うことができます。

登録は、29日から実験終了日まで受け付けるということです。

-

伊那市 障がい者雇用1人多く報告

中央省庁の障がい者雇用水増し問題を受け、長野労働局は2017年6月の県内行政機関などの障がい者雇用状況を再点検し、改めて発表しました。

それによると、伊那市では実際の人数より1人多く報告していたことがわかりました。

2017年6月現在、伊那市では998人の職員に対して、障害者雇用促進法で22人の雇用が義務付けられていました。

市が提出した報告では、雇用者数21.5人となっていましたが、雇用時間が基準に達していない障がい者がいたことから、実際は20.5人だったということです。

市では「任用基準の確認不足だった。今後は確認を徹底していきたい」としています。 -

市ブロック塀撤去補助 交付15件

大阪北部地震によるブロック塀の倒壊を受けて、伊那市が先月から行っているブロック塀の撤去補助の相談件数は1か月で39件、そのうち交付件数は15件だったことがわかりました。

伊那市のまとめによりますと、先月19日の制度開始から今月19日までの1か月間で、相談件数が39件、交付が決まったものが15件で、交付金額は115万円となっています。

15件の内、13件は高さ60センチから上の部分だけを撤去する「部分撤去」だということです。

伊那市では公道に面した高さ60センチ以上のブロック塀を対象に撤去補助を行っていて、補助額は工事費の2分の1で、最大10万円となっています。

なお、箕輪町では今月から受付を開始し、申請が2件、交付決定はなし、南箕輪村では先月上旬から受付を開始し、申請が2件、交付決定が1件だということです。 -

海外販売用の米を味わう

伊那市長谷で海外販売用の米を育てているWakka Agriは、お世話になった地域の人たちを招いての感謝祭を21日、中尾座で開きました。

21日は、今年収穫した米をつかった、五平餅と鹿肉が入った炊き込みご飯が用意され、中尾地区の住民が味わいました。

Wakka Agriでは去年から伊那市長谷非持で試験的に胚芽の量が多いカミアカリという品種を栽培しています。

2年目の今年は、長谷中尾の圃場を借り栽培面積を広げ、およそ4トンの米を収穫しました。

感謝祭は、海外へ輸出している米を味わってもらおうと企画しました。

報告会で、Wakka Agri代表の出口友洋さんは、「去年ハワイで販売したところ収穫した長谷の米は、1か月も経たないうちに完売となった。」と話していました。

長谷で収穫した米は、ハワイ・香港・シンガポール・台湾・ニューヨークで販売することになっています。

-

鹿南蛮そばを提供

来月4日に伊那市のますみヶ丘平地林で開かれるイベントで、鹿肉を使った新しいそばのメニュー・鹿南蛮そばが提供されます。

10日は伊那市の伊那公民館で信州そば発祥の地 伊那 そば振興会の臨時総会が開かれ、鹿南蛮そばの商品開発について報告がありました。

鹿南蛮そばは、そば振興会の会員で高遠町のそば店 壱刻の店主・山根 健司さんと、長谷でジビエ料理を提供しているざんざ亭の店主・長谷部 晃さんが現在開発している新しいメニューです。

11月4日のイベント「森JOY」は伊那市50年の森林(もり)ビジョンを推進する伊那ミドリナ委員会が企画したもので、鹿南蛮そばは、そのイベントでお披露目されるということです。

-

長谷を拠点に自動運転サービス実証実験 今年度も

伊那市の道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点とした自動運転サービスの実証実験が、昨年度に引き続き今年度も行われます。

拠点となる道の駅南アルプスむら長谷です。

18日は、実証実験に使うバスの試験運転などが行われていました。

実証実験は、国土交通省が、中山間地の課題解決に向けて、全国各地の選定地域で行うものです。

昨年度に引き続き、伊那市が実証実験の場として選定されました。

昨年度は5日間の実験期間でしたが、今年は4週間に延長されます。

道の駅を拠点に、高遠町のスーパーやJAの支所までと、長谷総合支所までの往復12キロをおよそ70分程度で走行します。

携帯電話の回線を利用してリアルタイムで位置を測定しながら走行しますが、トンネル区間は、磁気マーカを道路に設置して走行させます。

今年、2月に行われた実証実験では、運転手が乗っていますが、操作は行っていません。

今年度長谷で行われる実験でも、ドライバーが運転席に乗った状態で、加速・ハンドル操作・制御をシステムが行う自動運転で走行し、緊急時のみドライバーが制御するレベル2で実証実験を行います。

車両メンテナンスを行う火曜日以外は、毎日3本を運行予定で、週に1度、乗客のほかに、荷物も載せる貨客混載の搬送も行う予定です。

利用したい人は申請が必要で、4週間の実験期間中は、交通手段として何度も利用することができます。

この日は伊那市役所で、国土交通省や関係者が出席する地域実験協議会が開かれました。

実験期間は未定ですが、今年度中のなるべく早い時期に行いたいとしています。

-

南アルプス 紅葉狩りシーズン

伊那市長谷の南アルプスでは葉が色づき紅葉狩りシーズンが

始まっています。

17日は東京から訪れた団体客が紅葉を楽しんでいました。

南アルプス林道バスの停留所がある歌宿付近では9月の終わりごろから葉が色づきはじめ現在見ごろを迎えています。

17日は東京から訪れたツアー客がバスを降り林道を散策しながら紅葉狩りを楽しんでいました。

南アルプス林道バスによりますと紅葉狩りを楽しむ団体客の予約がすでに入り始めているということです。

南アルプス林道バスの運転歴10年になる中山保さんによりますと南アルプスの紅葉は来月初めまで楽しめるということです。

南アルプス林道バスは積雪の状況にもよりますが11月15日までの運行を予定しています。

-

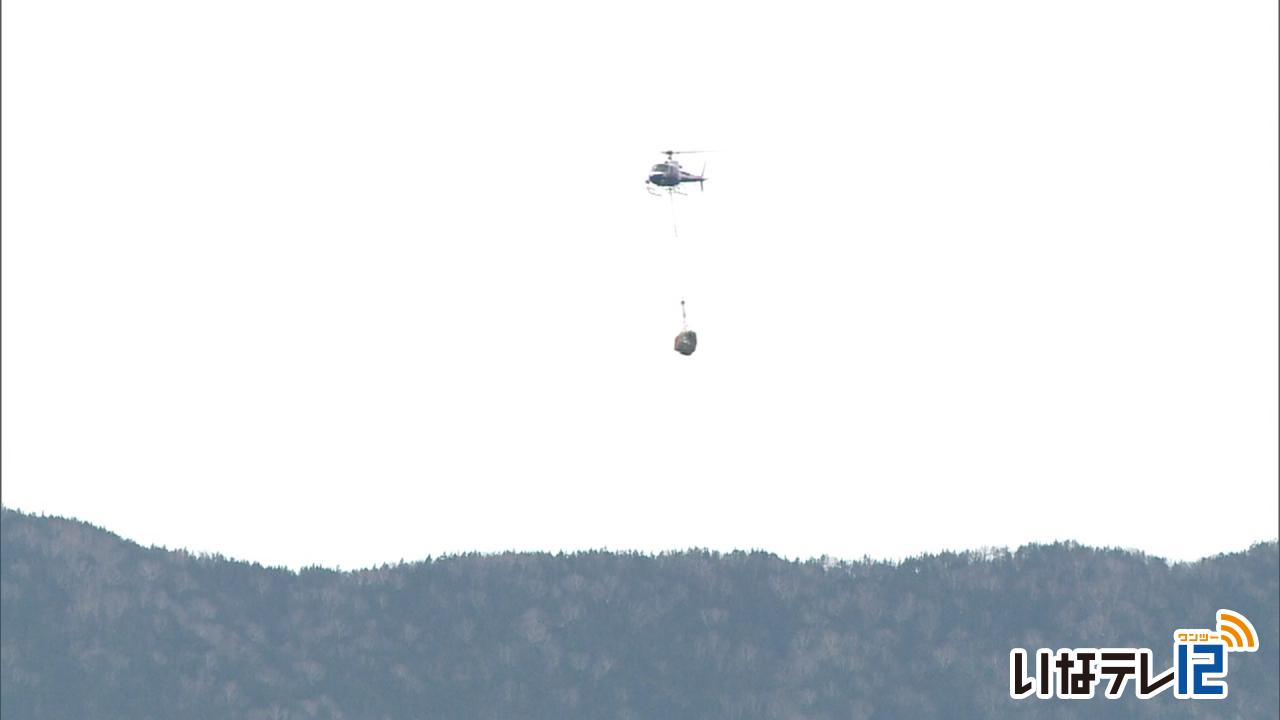

雪山の西駒山荘から荷下げ

中央アルプス将棊頭山の山頂直下・標高およそ2,700メートルにある西駒山荘の営業が終了し、ヘリコプターを使った荷下げ作業が16日、行われました。

二つのアルプスが、15日から16日にかけて初冠雪を観測しました。

そんな中、8日に営業を終了した西駒山荘の荷下げ作業が、16日行われました。

ヘリコプターが西駒山荘と伊那市横山の鳩吹公園を3往復しました。

下ろされた荷物にはうっすら雪が積もっています。

ヘリコプターの操縦士は山荘付近の状況について「1センチぐらいか、うっすら雪が積もっていてヘリコプターの風で舞い上がるような感じだった」と話していました。

8日に営業を終了した西駒山荘は、7月10日から91日間の営業で、前年より93人多い、770人が利用しました。

盆休み前までは晴れの日が多く人の入りも多かったということですが、盆過ぎから台風などで週末に天候がすぐれない日が多く、思ったほど伸びなかったということです。

管理人の宮下拓也さんは「後半は人入りも少なく、とても長く感じたが、大きな事故もなくシーズンを過ごせたことはとても良かった」と話していました。

なお、伊那市観光株式会社が管理する山小屋では、南アルプスの仙丈小屋が10月30日まで、こもれび山荘が11月3日までの営業を予定しています。 -

バスケットより身近に 教室開講

伊那市総合型地域スポーツクラブのバスケットボール教室が、伊那市民体育館で15日から始まりました。

教室は、初心者のコースと経験者のコースの2つがあり、初回のこの日は市内の保育園児から中学生まで、およそ70人が参加しました。

上伊那の高校や中学校のバスケットボール部顧問が指導にあたりました。

初心者コースでは、ボールに親しんでもらおうと、目標に向かって投げる練習をしていました。

経験者コースでは、ディフェンスをかわしながらドリブルシュートを打つ練習をしていました。

指導にあたった高遠中の松崎旻(あきら)教諭は「バスケットを通じて体を動かす機会にしてもらい、同時にバスケットの楽しさを知ってもらいたい」と話していました。

教室は、バスケットボールをより身近に感じてもらおうと、中学・高校の教諭らが企画しました。

なお、すでに申込受付は終了しています。 -

全国障害者スポーツ大会での健闘誓う

13日から福井県で開かれる「全国障害者スポーツ大会」に長野県代表として出場する伊那市の3人が9日、市役所を訪れ、白鳥孝市長に健闘を誓いました。

大会に出場するのは狐島の武田美穂さん、西町の斧研つね子さん、西箕輪の萩村勲さんの3人です。

3人はそれぞれの競技で県大会優勝を果たし、全国大会出場を決めました。

左半身に神経障害がある武田さんは、水泳の25メートル自由形とバタフライに出場します。

武田さんは「上位入賞ももちろん目標だけれど、多くの人と交流して友達をたくさんつくってきたい」と話していました。

左半身麻痺がある斧研さんは、フライングディスクに出場します。

5回投げて、枠に入った回数を競います。

斧研さんは「全国大会に出場するのは人生でも初めてだと思う。たくさんの人と交流してきたい」と話していました。

右股関節の障害がある萩村さんは、陸上の50メートル競走に出場します。

萩村さんは「とにかく楽しんで、出来ればメダルも目指したい」と話していました。

大会は13日から3日間、福井県で開かれることになっています。 -

ふるさと祭り 特色あるブース並ぶ

伊那市長谷の地域の特色を活かした様々なブースが並ぶ「南アルプスふるさと祭り」が7日、美和湖公園で行われました。

今年で35回目を迎えた祭りには、食を中心におよそ20のブースが並びました。

三峰川で捕った岩魚の塩焼き、美和ダムをモチーフにした美和ダムカレー、猪の肉を使った「長谷鍋」など、特色ある飲食ブースが並びました。

長谷でマウンテンバイクコースを運営するトレイルカッターによる体験コーナーでは、子ども達が芝生の上に作られたコースで楽しんでいました。

長谷小の6年生は三峰川の流木や自宅にあった布などを使った手作りの小物を販売していました。

今年のふるさと祭りにはおよそ3500人が訪れたということです。 -

山と街を結ぶモニターツアー

伊那市の山と街を結び新たな観光コースを模索するモニターツアーが6日と7日の2日間行われました。

6日は標高1,800メートルにある鹿嶺高原の雷鳥荘に泊まった

人たちが眼下に広がる伊那谷の風景を楽しんでいました。

モニターツアーは伊那商工会議所が企画したもので東京や愛知などから6組20人が集まりました。

ツアーではテントも貸し出され東京から訪れたカップルが利用しました。

モニターツアーを企画した伊那商工会議所では9年後のリニア中央新幹線開通やインバウンドの拡大を見据え、南アルプスを魅力ある観光資源とするため調査研究を行っています。

-

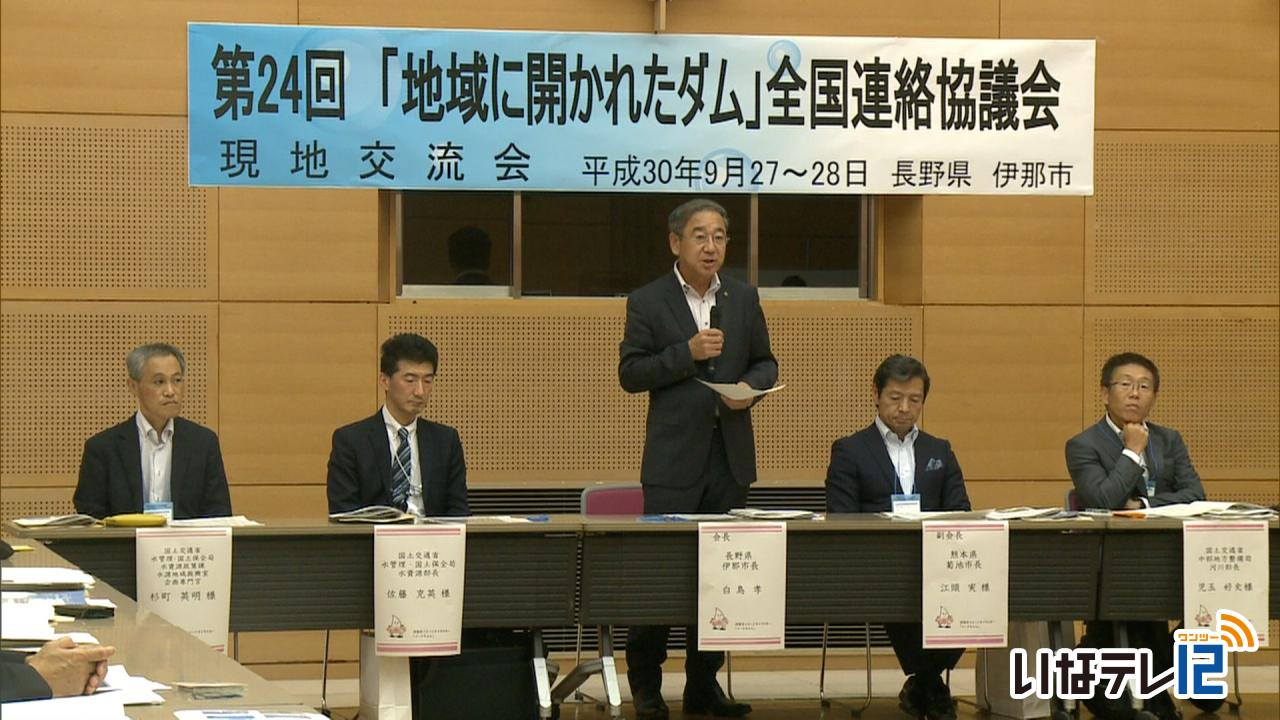

「地域に開かれたダム」全国連絡協議会

伊那市長谷の美和ダムは国の「地域に開かれたダム」に指定されています。

登録されたダムの関係自治体が集まる全国連絡協議会が、27日伊那市役所で開かれました。

会場には、岩手県や静岡県など7県から26の市町村が集まりました。

地域活性化に活用している「地域に開かれたダム」には全国46のダムが登録されていて、関係する28市町村が協議会に加盟しています。

今回の会を主催した白鳥孝伊那市長は、「ダムは生活にかかわる重要な役目を果たしている。ダムに守られていることを再認識したい」とあいさつしました。

-

皇居へ献上の「アワ」収穫

11月に皇居で行われる新嘗祭で献上される雑穀「アワ」の収穫が28日伊那市長谷で行われました。

アワは、伊那市長谷のレストラン「野のもの」の吉田洋介さんが栽培したものです。

この日は吉田さんと長谷の地域おこし協力隊の牛山沙織さんが収穫を行いました。

新嘗祭は天皇陛下がその年の収穫を神に感謝するものです。

毎年47都道府県から、米一升とアワ5合が献上されていて、長野県から今年は吉田さんのアワが選ばれました。

農薬や化学肥料は使わずに育てていて、今年は献上することから特に草取りや鳥よけのネットを張るなど手間をかけてきたという事です。

粒の形や色、大きさなどを選別してそろえ、5合を箱に納め、10月に皇居へ献上することになっています。

-

園児が美和ダムに「お絵かき」

現在再開発工事が行われている伊那市長谷の美和ダムの現場で、26日、地元の長谷保育園の園児が基礎部分となる壁に記念の絵をかきました。

長谷保育園の年少から年長までの園児25人が美和ダムの工事現場を訪れ、壁に絵を描きました。

地元の治水施設に関心を持ってもらおうと三峰川総合開発工事事務所が保育園に声をかけ行われました。

園児はクレヨンを使って好きな色で似顔絵などを描いていました。

美和ダムでは、「湖内堆砂対策施設」という、ダムの中に溜まってしまった土砂を一時的に集める場所を建設しています。

2020年度の完成を目標にしていて、園児が絵を描いた壁は基礎部分になり土の中に埋まります。

絵を描き終えると園児が描いた絵をバックにドローンを使って記念撮影が行われました。

園児が絵を描いた部分は今年中に土の中に埋められるという事です。

-

入野谷在来そば 収穫

入野谷在来のそばの復活に取り組んでいる入野谷そば振興会などのメンバーは、伊那市長谷浦の圃場で実の刈り取り作業を、26日に行いました。

今年は数量限定で試験販売を行い一般の人むけに入野谷在来のそばが提供される予定です。

伊那市長谷浦にある12アールの圃場で刈り取り作業が行われました。他の品種と交配しないようここで育てた実は、主に入野谷在来のそばを増やすための来年用の種として使用されます。

今年は浦のほかに長谷杉島でも栽培を行っていて、全体で160キロほどの収量を見込んでいるという事です。

杉島の圃場での収穫は28日に行われる事になっています。

11月下旬頃には数量限定で試験販売を行う計画で、信州そば発祥の地伊那そば振興会加盟店の一部での提供を予定しています。

-

南ア林道バス利用者 150万人達成

伊那市営南アルプス林道バスは、昭和55年の開業以来の累計利用者が150万人を達成し、今日(24日)、セレモニーが行われました。

林道バス営業所前では、午前8時5分発のバスの利用者が到着を待っています。

伊那市の職員が150万人目の利用者に声をかけました。

150万人目となったのは、佐久市の中屋 智美さん一家です。家族4人で初めての南アルプス登山のため、林道バスを利用しました。

中屋さん一家と白鳥孝伊那市長が、くす玉を割って150万人達成を祝いました。

中屋さんには、仙流荘の宿泊券と林道バスの往復券、前後賞にはこもれび山荘の食事券とバスの往復券が贈られました。

南アルプス林道バスは、昭和55年から運行を始め、年間5万人程が利用しています。開業から39年間、無事故で運行しています。

-

いなたびスクール開講

都市部から伊那市長谷へ観光客を呼び込むツアーを住民自らが企画するための講座「いなたびスクール」が、19日に開講しました。

伊那市創造館で1回目の講座が開かれ、市内に住む4人が参加しました。

講師は、東京都に本社を置く旅行会社Ridiloverの田渕良典さんが務めます。

講座は、県がRidiloverに委託し初めて開いたものです。

伊那市が移住定住策に力を入れている事から長谷地区がツアーの開催地になりました。

住民自らがツアーを企画する事で地域資源を掘り起こし、都市住民との交流を図ろうという狙いです。

昨夜は、ツアーの企画書を作成するための心構えなどを学びました。

田渕さんは「ツアー参加者に変化が起こるような企画をたてる事が大切です。参加者の変化が地域の変化に繋がるので、どうゆう伊那市をつくっていきたいか、まずは自分自身で考えてもらいたい」と話していました。

いなたびスクールは次回28日に開かれ、受講生それぞれが考えたツアー企画の中間報告を行います。

最終的に4人の企画からツアーとして首都圏の住民向けに実施するものが一つ選ばれ、12月に行われる事になっています。

-

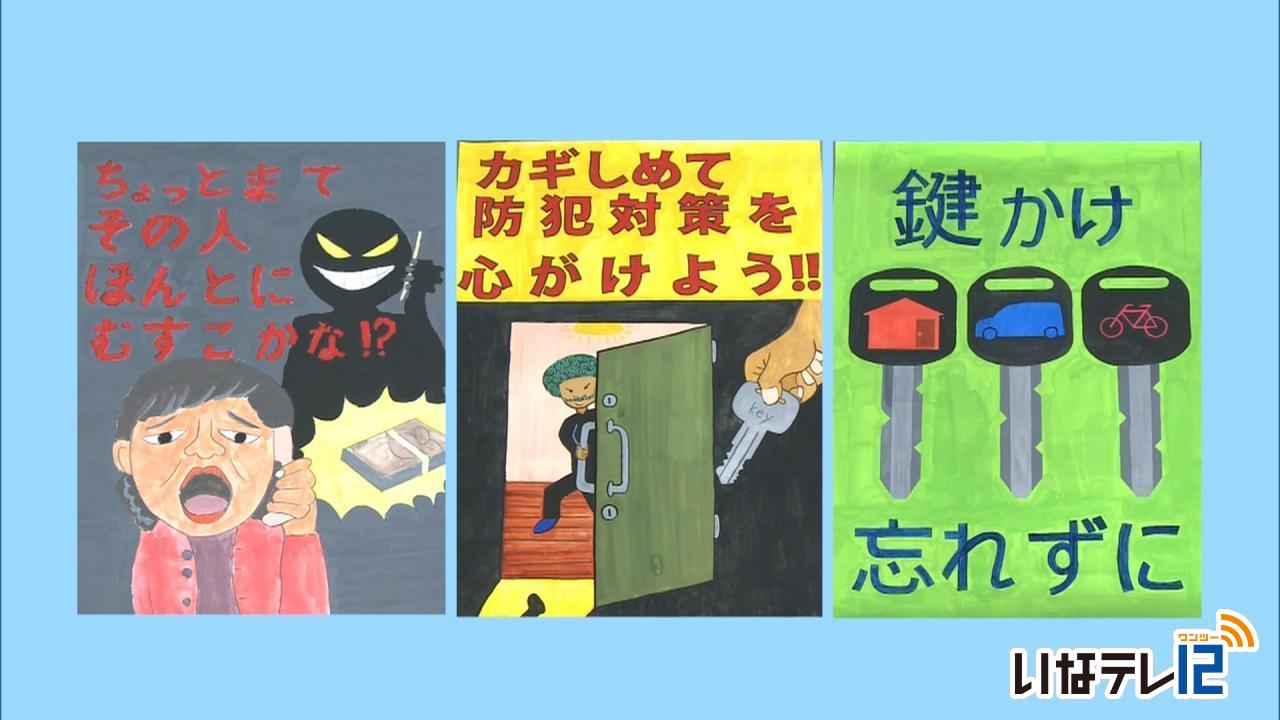

防犯ポスター 県推薦作品決定

小中学生が描いた、特殊詐欺や万引きなどの防犯を呼びかけるポスターの審査会が15日、伊那警察署で開かれ、県の審査会に推薦される作品が決まりました。

伊那署管内では、小学校15校、中学校5校から412点の応募があり、伊那署の署員や高校の美術教諭が審査にあたりました。

審査の結果、小学4年の部は西箕輪小の小林瑛永(えいと)君。

小学5年の部は美篶小の中山晴未(はるみ)さんと伊那東小の松本凛希(りき)君。 -

南アジオガイド養成講座

南アルプスジオパークを案内するジオパークガイドの養成講座が、7日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれました。

今回は、今年度開かれる7回の講座のうちの4回目です。

今年度は、高遠高校の「地域の科学」を選択している2年生14人が受講しています。

また、すでにガイドに認定された4人も研修に参加しました。

講師は、南アルプス里山案内人の小淵 幸輝さんが務めました。

小淵さんは、プレゼンテーションの向上について話しました。

講座の参加者は、何について話すかくじを引いて、その内容について5分間のプレゼンを行うという課題に挑戦しました。

小淵さんは、「相手によってガイドの内容も変わる。何をどう伝えるかを意識してほしい」と話していました。

-

仙丈ケ岳の登山道で男性死亡

11日午前6時30分ころ南アルプス仙丈ケ岳登山道で男性が倒れているのが発見されました。

倒れていた男性は救助に向かった警察により死亡が確認されました。

伊那警察署の発表によりますと男性が倒れていたのは標高2,200メートル付近の登山道です。

登山者が発見したもので救助に向かった警察により死亡が確認されたということです。

伊那署によりますと男性は県外からの登山者で詳しい身元について調べを進めています。

-

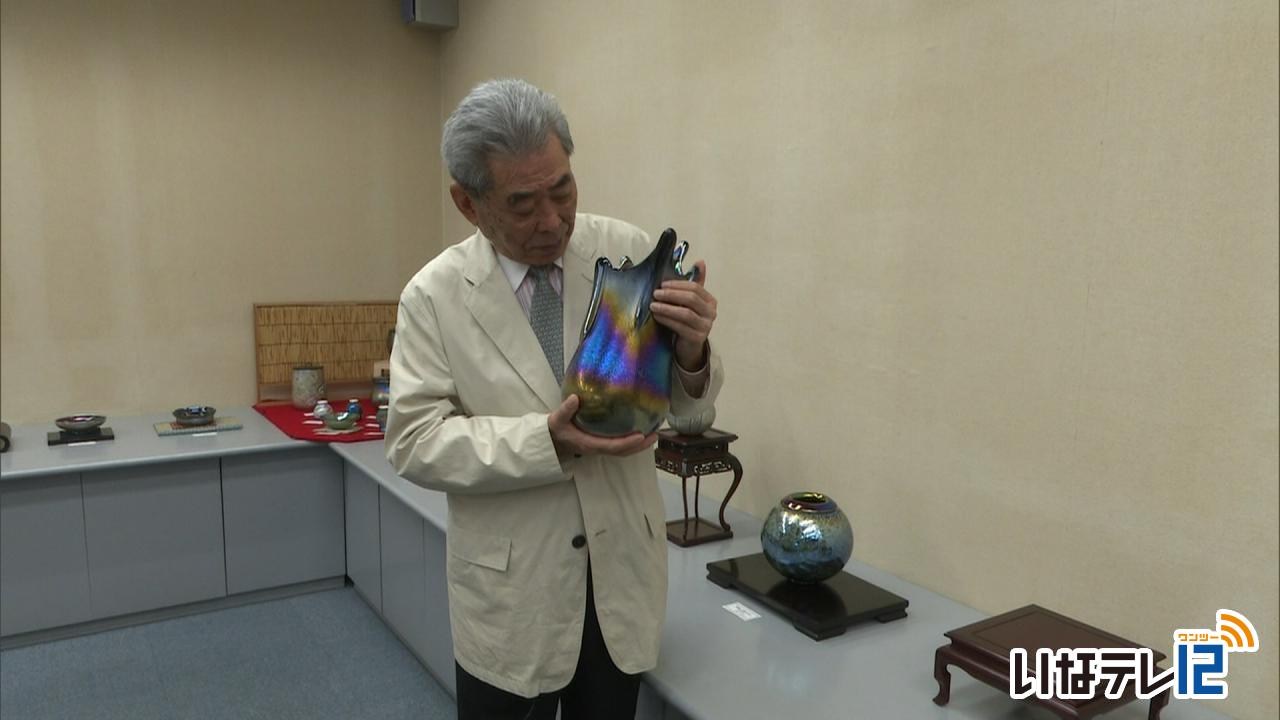

江副行昭さん集大成の展示会

65年間、ガラス工芸作家として活動している伊那市長谷非持の江副行昭さんの作家人生の集大成となる展示会が、伊那市のはら美術で開かれています。

会場には、35年以上前から2年前までの作品およそ200点が並んでいます。

現在85歳の江副さんは、20代の頃から65年間に渡りガラス作品を制作してきました。

ガラスと土を溶かしてつくる「熔壌ガラス作品」は、江副さんが考案しました。

畳やお膳に合う和風の作品を作ろうと35年ほど前に高遠町荊口を訪れ、そこで採った土とガラスを混ぜて作ったのが熔壌ガラスの始まりだったということです。

これまでに12人の弟子を育ててきた中で、後継者として認めていた江口智子さんが去年病気のため亡くなり、それ以降江副さんも作品づくりをしていないということです。

今回の作品展では、江口さんが亡くなる前の2016年12月に初めて2人で制作した、江副さん自身最後となった花入れの作品が展示されています。

現在長谷にあるギャラリーは、再来年を目途に閉めるということです。

江副行昭さんの65年間のガラス作家人生の集大成となる展示会は、11日(火)まで伊那市のはら美術で開かれています。 -

長衛の藪沢小屋

伊那谷から望むことができる南アルプスには北岳や仙丈ケ岳、東駒ケ岳、鋸岳など3000メートル級の山々がそびえます。

-

暴風雨に備え早めの下校

非常に強い台風21号の影響で、4日午後4時現在、伊那地域には暴風・大雨警報と雷・洪水注意報が発令されています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中・高校では、台風に備え授業を早めに切り上げる対応をとりました。

台風21号の影響で、伊那地域では午後3時頃から強い雨が降り始め、時折強い風が吹きました。

南箕輪村の南箕輪小学校では、昼過ぎに授業を切り上げ、児童らが下校しました。

浦山哲雄教頭は「夕方からひどくなると聞いたので下校時間を昼過ぎにした。無事に家に帰ってもらいたい」と話していました。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の教育委員会によると、すべての小中学校で同様の対応をとったということです。 -

小学生が鹿嶺高原でキャンプ

小学生が一泊二日のキャンプを通して様々な事を体験する「限界突破サバイバル2018」が、1日と2日の二日間、伊那市長谷の鹿嶺高原で行われています。

伊那市を中心に小学1年生から6年生まで61人が参加し、鹿嶺高原で秘密基地づくりに挑戦しました。

これは、伊那青年会議所の青少年育成事業の一環で行われたものです。

子ども達は、7つの班にわかれ、段ボールで基地を組み立てていきました。

最初に壁を作るグループや梁から作るグループなど、知恵を出し合いながら自分たちの基地を作っていきます。

子ども達は、今夜鹿嶺高原にテントを張って宿泊する事になっています。

夕食は全員でカレーを作り、秘密基地の中で食べるという事です。

222/(日)