-

食育と地産地消の学校給食について考える

地域とともに進める食育と地産地消の学校給食について考える

給食シンポジウムが16日伊那市長谷の長谷中学校で開かれました。

シンポジウムでは前伊那市教育委員長の松田泰俊さんや長谷中学校の高木幸伸校長、原真理子栄養教諭のほか地元の農家など6人が地産地消の学校給食について話をしました。

長谷中学校には長谷の農家でつくる給食提供組織があり学校給食に地元の野菜を取り入れていました。

しかし高齢化により平成27年度に組織は解散し、それ以降地元

野菜の安定的な提供者はいない状況が続き課題となっています。

パネリストは給食に地元産を取り入れる重要性や課題について

話しをしました。

原栄養教諭は「学校の給食に関する要望と農家の状況をまとめてくれるような人がいれば助かる」と話していました。

シンポジウムは地域で長谷中学校の食育と地産地消の学校給食について考えようと長谷中などが開いたもので地域住民などおよそ100人が集まりました。 -

長谷小児童 歌舞伎に挑戦

伊那市長谷の長谷小学校の4年生は、地域に伝わる井筋をテーマにしたオリジナル歌舞伎に取り組んでいます。

28日には、初公演を計画しています。

13日は、体育館で練習が行われました。

児童たちは、役になりきることや想いを伝えるにはどうしたらよいかなど意見を出し合い進めていました。

長谷小学校の4年生は、総合学習の時間を使い去年5月から地域に伝わる伝統芸能、歌舞伎について学習しています。

去年は、中尾歌舞伎の春季公演の前座として長谷に伝わる民話「孝行猿」を劇で演じました。

歌舞伎について知ろうと、去年中尾歌舞伎保存会に協力してもらい衣装を着たり台本を読むなどの体験をしました。

学習する中で、社会科の授業で行っていた地域に伝わる鷹岩井筋をテーマに歌舞伎で演じることにしました。

台本は、紙芝居をもとに去年8月から子どもたちがセリフを考え台本にしてきたということです。

田畑をつくるために水を引いた先人たちの苦労を歌舞伎で表現します。

途中、全員が集まり、演技の仕方やセリフの言い回しなどを確認していました。

長谷小学校の4年生は、地域の人やお世話になった人を招いての公演を28日に長谷小学校で行う予定です。

-

歯科医師会が歯ブラシ500本寄贈

伊那市歯科医師会は、災害時に使える備蓄用の歯ブラシなどを12日、伊那市に寄贈しました。

この日は、歯科医師会の広岡明美会長と飯田厚副会長が市役所を訪れました。

寄贈されたのは、歯ブラシ500本とマウスウォッシュ500個です。

歯科医師会では、伊那市の災害時の非常持出袋の中に歯ブラシなど口腔ケアをするものがなかったことから寄贈を始め、今年で3年目になります。

実際に訓練に参加した時に、水がなければ歯が磨けないなどの声を聞いたことから、今回はマウスウォッシュも贈りました。

広岡会長は「歯ブラシを贈ることを通じて、災害時に歯ブラシが必要なものだということが多くの人に伝わればうれしい」と話していました。

これまでに寄贈されたものを合わせて、伊那市の歯ブラシの備蓄は3,500本になったということです。 -

入浴中の女性を助けた2人に感謝状

今年1月、伊那市長谷の住宅で入浴中に意識を失った高齢の女性を助けたとして、この家の近所に住む2人に、11日に感謝状が贈られました。

11日は高遠消防署で表彰式が行われ、伊那市長谷の林清美さんと山岸吉雄さんの2人に武井修署長から感謝状が贈られました。

林さんは、近所に住む高齢の女性と障がいのある娘の2人暮らしを心配し、いざという時のための呼び出しブザーを設置しています。

1月2日午後8時頃、女性が入浴中に意識を失い、それに気づいた娘がブザーを使って林さんを呼びました。

林さんは、同じく近所に住む山岸さんを呼び119番通報をした他、救急車が到着するまでの25分間通信指令員の指示に従い気道確保などの適切な処置を行ったということです。

女性は、市内の病院に運ばれ、その日のうちに自宅に戻ることができたということです。

武井署長は、「応急処置が迅速かつ的確に途切れることなく行われたことが救命につながった」と感謝していました。 -

伊那市集落支援員「交流・物流コラボレーター」を募集

伊那市では、ドローンや自動運転、AIによる最適運行・自動配車サービスなどの新産業技術の推進を、商店街や中山間地などの地域に入って協力して行う集落支援員「交流・物流コラボレーター」を募集します。

募集人員は1人。

応募資格は、●年齢は20歳以上65歳以下●新産業技術による地域課題の解決に熱意と知識を有し、積極的に活動できること●心身ともに健康で、地域になじむ意志を有し、かつ誠実に活動を遂行できること●普通自動車運転免許を取得している●パソコンおよびスマートフォンの一般的な操作ができること。

応募期間は、2019年3月1日までです。

委嘱期間は、2019年4月から2020年3月末。

報酬費は月額29万1,600円。

(雇用形態ではなく委嘱となります。)

(詳しくは、伊那市役所 電話78-4111 内線2146まで)

-

長谷循環バス 新型車両導入

伊那市の長谷地区を運行する路線バスの新型車両出発式が、4日に行われました。

新たに導入されたのは、昨年度導入されたものと同じ型の車両です。

ナンバーは、塩見岳の標高と同じ3052で、事業費はおよそ2,200万円です。

4日は、近くの長谷保育園の園児を招いて出発式が行われました。

式では園児が豆まきを行い、交通事故を起こす鬼を追い払った他、乗客を呼び込む福の神を招き入れていました。

長谷総合支所の有賀賢治支所長は、「地域の移動手段として多くの人に利用してもらいたい」と話していました。 -

顔の見えるつながりで連携強化

上伊那で切れ目のない医療と介護・看護体制の構築を目指し、多職種連携について考える「医療・介護多職種連携ミーティング」が27日、伊那市役所で開かれました。

ミーティングには、病院関係者やケアマネジャー、市町村職員などおよそ130人が参加しました。

参加者は、聖路加国際大学の山田雅子教授の説明を聞きながら、20の班に分かれてグループワークを行いました。

最初に、班ごと医療介護や看護サービスで、地域に足りないものについて話し合いました。

参加者からは、ケアマネジャーや総合診療の医師が足りないなどの意見が出ていました。

山田さんは「持っている資源を使ってどうやりくりすれば10年後に幸せな地域になるのか。足りないものだけでなく、今の介護・看護が本当に必要なものかどうかを考えていく必要があります」と話していました。

ミーティングは、昨年度から上伊那地域で導入された、病院や介護施設などの統一の入退院時の連携ルールをより良いものにしようと、今回初めて開かれました。

上伊那地域在宅医療・介護連携推進事業研究会の北原敏久会長は「顔の見える関係づくりを進めることで、今後の連携強化につなげていきたい」と話していました。 -

羽広荘・入野谷 廃止を含め検討を提言

伊那市議会は、伊那市観光株式会社が運営する宿泊施設・羽広荘と入野谷について、廃止も含め検討するよう23日伊那市へ提言しました。

23日は、伊那市議会の黒河内浩議長ら4人が白鳥孝伊那市長に伊那市観光株式会社の経営改善に向けた提言書を手渡しました。

伊那市観光は市の第三セクターで宿泊施設や日帰り温泉施設の指定管理者の指定を受け運営しています。

慢性的な赤字が続き、今年度は一般会計から2,100万円の補助金を支出することになっています。

市議会では、去年5月から経営改善に向けた検討を重ね、全ての議員の総意として提言をまとめました。

提言では、西箕輪の羽広荘については老朽化に伴い多額の修繕費が見込まれる事から、「指定管理者の公募」「民間への売却」もしくは「廃止」する事としています。

伊那市長谷の入野谷についても多額の赤字経営が続いている事から廃止を含め検討する事を求めています。

伊那市では、宿泊施設や日帰り入浴施設、山小屋などの施設毎、経営改善に向けて検討を進めていくとしています。

-

ジビエと雑穀コラボ料理を提供

ジビエと雑穀を組み合わせた料理を提供するイベントが、19日、伊那市長谷の雑穀レストラン野のもので行われました。

エゴマを使った穴熊の姿煮。

アワやたかきびなどを使ったホロホロ鳥のサムゲタン。

いのししのパテや鹿肉のソーセージにも雑穀が使われています。

イベントでは、ジビエと雑穀を組み合わせた料理が提供され、参加者20人ほどが味わいました。

このイベントは、伊那市長谷の雑穀レストラン野のものが初めて行ったもので、ジビエ料理を扱うざんざ亭とコラボレーションしました。

雑穀レストラン野のものは1月末に閉店することから、吉田さんは「ずっとやりたかったことを最後にでき、お客さんにも喜んでもらえてよかった」と話していました。

閉店後は、雑穀の栽培を専門で行うということです。

-

伊那市とKDDIがドローン・5G連携協定

伊那市と大手通信会社KDDI株式会社は、ドローンと第5世代移動通信システム・5Gの利活用に向けた連携協定を、17日、締結しました。2020年の実用を目指す5Gは大容量通信が可能となり、観光や移住定住への活用にも期待がかかります。

スマートフォンで撮影している画面上にドアが現れ、動きながらドアをくぐると、画面上では新宿御苑や大阪の街に移動し、360度の映像の中で歩き回ることができます。

これは、AR・拡張現実の技術です。

望遠鏡のようなゴーグルを覗くと、360度の3D映像が楽しめるこちらは、VR・仮想現実の技術です。

どちらも、大容量の画像を必要とするため、5Gと親和性の高い技術です。

17日KDDIが、伊那市役所で5G活用のデモンストレーションを行い、白鳥孝市長らが体験しました。

-

オスプレイ訓練中止など申し入れ

伊那市議会の共産党議員らは、上伊那地域の上空でオスプレイとみられる飛行体の目撃情報が寄せられていることについて、飛行訓練の中止などを、15日に伊那市に申し入れました。

この日は共産党市議団3人が市役所を訪れ、城取誠総務部長に申し入れをしました。

今月に入り、飯田市や箕輪町の上空で米軍のオスプレイと見られる飛行体が目撃されたとする新聞記事が掲載されたことを受け申し入れをしました。

内容は、飛行ルートの情報公開や、オスプレイの飛行訓練の中止などを求めるものです。

伊那市では「長野県内の市長会と歩調を合わせて対応を考えていきたい」としています。 -

質の向上へ 伊那市議員研修会

伊那市議会は、議員の一般質問の質を高めようと15日に市役所で研修会を開きました。

地方議会総合研究所の廣瀬和彦さんが、一般質問の手法について説明しました。

議会の開会前に、一般質問の要旨を記入する通告書について、伊那市議会では質問内容のほとんどを文書にしています。

これについて廣瀬さんは「全部文書にするのもいいですが、答弁書をもらわないといけません。相手は質問の内容を知っているのに、こちらは答弁の内容がわからないのでは立場が不利になってしまいます」と話していました。

また、一問一答方式についての注意点として「話題になっている事案の質問は集中しやすいです。同じことを繰り返し聞いても同じ答えが返ってくるだけなので、質問を削って、ほかの質問に時間を割くのもテクニックです」と話していました。

黒河内浩議長は「議員の質を高めることが、議会の魅力づくりにもつながる」と話していました。

研修会は、2018年4月に新しい議員が8人加わったことから、より質の高い議会にしていこうと開かれたものです。 -

長谷中のラー油がふるさと納税の返礼品に採用

伊那市の長谷中学校の生徒が地域を元気にしようと作ったラー油が、伊那市のふるさと納税の返礼品に新たに採用されました。

ふるさと納税のサイトでは、伊那市の様々な特産品に混ざって、長谷中学校のラー油が掲載されています。5千円寄付すると、返礼品として受け取ることができます。

ふるさと納税の返礼品に採用されたラー油の3本セットは、赤く色づいた唐辛子から作ったラー油。青唐辛子で作ったガーリックオイル。ラー油の3倍の唐辛子を使った辛みが強いエスニック風香味油の3種類です。

26日、伊那ケーブルテレビで行われた新春特番の収録で、長谷中学校の髙木幸伸校長が採用されたことを明らかにしました。

長谷中学校では、過疎化が進む地域を元気にしようと、2016年から唐辛子を栽培して加工を行い、イベントで販売するなどの活動を続けてきました。

最近は地域住民の協力も得て、ラー油として製品化しています。

生徒会長の大野 晃嗣さんは、「返礼品に採用されうれしい。長谷地域のこと、ラー油のことを全国の人に知ってもらいたい」と喜んでいました。

伊那市では、「中学生の地域活性化に貢献したいとの思いからふるさと納税の返礼品として採用した」と話していました。

なお長谷中学校の生徒たちが出演する番組「月刊ワイドニュース新春特別編」は、来年1月1日午前11時50分~ご覧のチャンネルで放送します。

-

給食甲子園での入賞を報告

伊那市の長谷学校給食共同調理場の原真理子栄養教諭と調理士の柿木美幸さんは、12月8日9日に東京都で開かれた全国学校給食甲子園で優秀賞を受賞したことを昨日長谷中学校で報告しました。

21日は長谷中学校で、生徒や地域住民に給食甲子園での入賞を報告しました。

給食甲子園は、学校給食の充実を図ろうというもので、全国1701校が出場しました。

長谷小と長谷中の給食を作っている長谷学校給食共同調理場は、甲信越・北陸ブロックの代表として出場し、長谷中の生徒が作ったラー油を使った春巻きなどを調理しました。

審査の結果、地場産食材をうまく活用したとして「優秀賞」を受賞しました。

また、栄養教諭による食育授業コンテストでは原真理子栄養教諭が1位に当たる食育特別賞を受賞しました。

優秀賞を受賞した献立は、来年1月25日の給食で提供され、地域の人たちも試食に招かれるということです。

-

ドローン物流 河川上空飛行へ協定

買い物弱者支援など地域課題の解決に向けて、3年後の実用化を目指すドローンを活用した物流事業で伊那市は、天竜川と三峰川の上空を飛行するための協定を、国・長野県と締結しました。

18日は市役所で調印式が行われました。

協定は、天竜川と三峰川の上空を飛行ルートとして物流事業を行うためのものです。

伊那市と河川を管理する天竜川上流河川事務所、三峰川総合開発工事事務所、天竜川ダム統合管理事務所、伊那建設事務所の5者が協定書に調印しました。 -

ツアー客と地域住民でツリー点灯

都市からのモニターツアー参加者と地域住民が一緒に楽しむクリスマスイベントが伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷で15日行われ、大きなクリスマスツリーが点灯されました。

15日は、午後5時過ぎに点灯式が行われ、長谷中学校の音楽部の生徒がクリスマスソングを披露しました。

イベントは、都市住民との交流を目的としたモニターツアーの一環で行われたもので埼玉や千葉などから11人が参加しました。

都市部から伊那市長谷へ観光客を呼び込むツアーを住民自らが企画する講座「いなたびスクール」の受講生が企画したものです。

ツアーは15日から長谷を拠点に1泊2日の日程で行われ鹿肉料理を味わったり薪割体験などをしました。

ツリーに飾られたオーナメントは、長谷地区の園児や住民たちが製作したもので、点灯式の前にツアーに訪れた人達が地域住民と飾り付けをしました。

クリスマスツリーをバックにドローンによる撮影も行われました。

クリスマスツリーは26日の夜まで点灯されるということです。

-

給食甲子園で長谷調理場が優秀賞

8日と9日の2日間、東京都で開かれた全国学校給食甲子園に甲信越・北陸ブロック代表として出場した長谷学校給食共同調理場は、優秀賞を受賞しました。

9日は調理の過程や味の審査が行われ、大会の様子がインターネットでライブ配信されました。

決勝に出場したのは全国1701校の中から4回の審査を通過した12校です。

出場した各校は60分の時間内に6人分を調理しました。

長谷中と長谷小の給食を作っている長谷学校給食共同調理場から出場したのは栄養教諭の原真理子さんと調理員の柿木美幸さんの2人です。

献立は長谷中の生徒が作ったラー油を使った春巻き、アマランサスともちきびが入った「雑穀せんべい汁」、「旬野菜の彩り和え」などです。

春巻きのレシピは生徒が考えたもので、献立全体で38品目と多くの食材が使われています。

全国学校給食甲子園は、学校給食の充実を図ろうとNPO法人21世紀構想研究会が2006年から開いていて、第1回大会では長谷学校給食共同調理場が優勝しています。

審査の結果、長谷学校給食共同調理場は特にうまく地場の食材を活用したとする優秀賞を受賞しました。

また、8日行われた食育授業コンテストで最も優れた授業を行ったとして、原栄養教諭に特別賞が贈られました。

尚、優勝は兵庫県から出場した給食センターでした。

-

園児がオーナメントづくり

都会からのモニターツアー「いなたびスクール」で伊那市を訪れる人たちがクリスマスツリーの飾りつけに使うオーナメントを30日伊那市長谷の長谷保育園の園児が作りました。

30日は木材で作ったオーナメントが用意され園児らがシールは

貼ったり絵を描いたりしました。

モニターツアー「いなたびスクール」は地元住民と都市部の住民の交流を図ろうと長野県と伊那市が企画したものです。

ツアーは来月15日と16日に行われ全国から15人が訪れます。

伊那市長谷の南アルプスむら長谷にあるモミの木に園児が作ったオーナメントを飾りつけイルミネーションを点灯してドローンで撮影するほかジビエ料理を楽しみます。

伊那市では「地域の魅力を都会の人たちに発信する機会にしていきたい。」と話していました。 -

在職20年で表彰

伊那市区選出の向山公人県議会議員と上伊那郡区選出の小林伸陽県議会議員ら5人は、県議会から在職20年の表彰を29日に受けました。

29日開会した11月県会の本会議中に表彰されました。

自民党の向山県議は、当選回数5回の76歳。

共産党の小林県議は、当選回数5回の75歳です。

代表して向山県議が謝辞を述べました。

表彰は、県議会議員表彰規定に基づくもので、在職20年表彰は、5人が対象となりました。 -

メディア・旅行会社とコラボツアー

伊那市と、メディア・旅行会社がタイアップした移住体験ツアーが、27日に伊那市内で行われ、参加者が長谷中学校でラー油づくりを体験しました。

ツアーには、東京都を中心に関東地方から20人が参加しました。

参加者が長谷中の生徒と一緒に地元産の内藤とうがらしを使ったラー油づくりを体験しました。

今回企画されたのは、人と触れ合い、実際に体験する「移住体験型ツアー」です。

テレビ東京の旅番組「旅スルおつかれ様・ハーフタイムツアーズ」で10月に伊那市を紹介し、その番組を見て興味を持った人たちが、旅行会社クラブツーリズムの「伊那市移住体験ツアー」に参加するものです。

26日から2泊3日の予定で訪れていて、長谷中の他にも自動運転バスの乗車や、古民家再生住宅の見学など様々な体験をします。

参加者は「実際に体験することで楽しさや大変さがわかるのでとてもおもしろい」「とても人が温かい。山や川もとてもきれい」と話していました。

ツアーは伊那市が、地方創世プロジェクトを進めるテレビ東京やクラブツーリズムに依頼して実現したものです。

伊那市秘書広報課の池上政史さんは「メディアと連携することで名前を知ってもらい、旅行会社と連携することで一定の固定客に来てもらうことができる。まずは知ってもらうところからで、最終的には移住・定住につながることを期待している」と話していました。

伊那市では、今後も旅行会社とタイアップした体験型のツアーを企画して、「観光ブランディング」や「移住促進」を図っていきたいとしています。 -

野のもの 献上記念でアワランチ

伊那市長谷非持の雑穀レストラン野のものは、皇居で行われた新嘗祭にアワを献上したことを記念して同じ畑で栽培したアワを使ったランチメニューの提供を期間限定で始めました。

すりつぶしたりせずに炊いたアワを使って食感を残しています。

アワと豆腐のハンバーグ、白ネギとキノコのアワとじ、カブのアワチリソース和え、カボチャとアワのポタージュスープ、アワご飯がセットで1,200円のランチプレートです。

代表の吉田洋介さんと伊那市の地域おこし協力隊、牛山沙織さんは、先月22日に皇居を訪れ野のもので栽培したアワ5合分を献上しました。

天皇陛下からは「天候不順の中苦労されて作ったアワを責任を持って使わせて頂きます」とのお言葉を頂いたという事です。

レストランの中にはその時に使用した奉納箱が展示されています。

アワを使ったランチの提供はきのう皇居で行われた新嘗祭に合わせて始めたものです。

アワを使ったランチの提供は伊那市長谷の道の駅・南アルプスむら長谷にある雑穀レストラン野のもので28日まで行われています。

-

収穫したリンゴで焼き菓子づくり

地元のりんごを使ったお菓子づくり体験が、伊那市西箕輪のみはらしファーム内にある体験施設やってみらっしで23日に行われました。

午前・午後の2回行われ、午後の部には親子連れなど12組32人が参加しました。

菓子庵石川の石川信頼社長の指導で、自分たちで収穫したりんごを使って焼き菓子のフィナンシェづくりに挑戦しました。

りんごをすりおろして煮詰め、ジャムにします。

スポンジが焼きあがるとその上に作ったジャムを乗せて味わいました。

教室は、伊那市・JA上伊那・伊那商工会議所の若手職員らでつくる「イ~ナちゃん応援隊」が取り組む、地域ならではのスイーツづくりプロジェクトの一環で開かれたものです。

応援隊では、今回作ったフィナンシェを伊那市の新たなお土産として、来年春に菓子庵石川で販売する計画です。 -

自動運転・ドローン・AI 複合実証実験

伊那市が進めるバスの自動運転サービスとドローン物流、AIを使った自動配車タクシーの複合連携実証実験が18日、伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷で行われました。

実験は道の駅を会場に行われました。

最初にスマートフォンのアプリからタクシーに予約が入り、予約データを受けたAIがタクシーの配車をします。

AIからの配車データを受け取ったタクシーが、予約のあった非持山に向け道の駅を出発しました。

タクシーが出発した後、道の駅には自動運転バスが到着します。

バスには乗客と一緒に商品が載せられていて、その商品がドローンへと積み込まれます。

ドローンは荷を積んで飛び立ちます。

そこに、AI自動配車タクシーを利用した人たちが道の駅に到着し、自動運転バスに乗り込みました。

一連の実験は、中山間地域での交通弱者支援や買い物支援などを目指す伊那市が全国で初めて複合的に行ったものです。

白鳥孝市長は「中山間地域を抱える伊那市にとって、画期的なシステムになると思う」と話していました。

今回初めて実験が行われたAI自動配車タクシーは、早ければ3年後の導入を目指しています。

利用した人は「スマートフォンを使うことができる人なら誰でも簡単にできると思う」と話していました。

伊那市では今回の結果を検証し、それぞれのサービス導入に向けて今後も実験を続けていくとしています。 -

上伊那完全優勝で5連覇達成

17日と18日にわたって行われた県縦断駅伝で、上伊那は、見事5連覇を達成しました。

2位のオール諏訪を7分以上引き離しての圧勝でした。

18日のフィニッシュとなる飯田市の飯田合同庁舎。

上伊那のアンカー大倉孝典選手がトップで飛び込みました。

2日間の通算タイムは、11時間41分22秒。

初日に続き、今日もトップでゴールした上伊那は、2位のオール諏訪に7分以上の大差をつけての完全優勝で、見事5連覇を達成、優勝回数も最多の38に伸ばしました。

大会2日目の18日は、午前8時に松本城をスタートしました。

17区から18区にタスキをつなぐ伊那中継点は、地元上伊那を応援しようと多くの人がかけつけました。

17区は、上伊那・諏訪の主将対決で、10時半過ぎ、オール諏訪の主将牛山選手とデッドヒートを繰り広げた上伊那の主将高梨選手がほぼ同時のタスキリレーでした。

いったんは、先頭をオール諏訪に譲ったものの、20区で区間優勝した箕輪中学校の山川選手、21区の宮下選手の力走でトップを奪い返し、アンカーの大蔵選手が午後1時15分ごろ、2日目のフィニッシュとなる飯田市の飯田合同庁舎にトップでゴールし、完全優勝での5連覇達成となりました。

2位は、オール諏訪

3位は、長野市

4位は、飯田下伊那

5位は、上田東御小県

でした。 -

AIでタクシー自動配車

伊那市はAIによるタクシーの自動配車システムの実証実験を18日に伊那市長谷で実施します。

16日は白鳥孝市長やシステムを開発した企業の担当者が市役所で会見を開き、事業の概要を説明しました。

行う実験は、乗り合いタクシーの自動配車システムです。

AIによるシステムを導入する事で、よりニーズに合った運行が行え、利用者はルートや運行時間に関係なく予約ができ、タクシーに近い「ドアtoドア」の感覚で利用できるという事です。

乗り合いタクシーを活用する事で、将来的には運賃もバスに近い金額に抑える事が見込めるという事です。

実験は18日に伊那市長谷の非持山地区の住民を対象に行なわれます。

今後はより長期間の実験を行い、早くて3年後には地域公共交通の手段の一つとして導入をしたいとしています。

-

南ア林道バス 今季の営業終了

伊那市長谷の南アルプス林道バスの今シーズンの営業が、15日で終わりました。

乗客数は、昨年度より2,666人少ない4万8,711人でした。

15日は、午後4時45分に最終のバスが営業所に到着しました。

今シーズンは、3月に発生した林道の法面崩落により、運行開始が例年より48日遅い6月12日でした。

この影響で、利用者数は4万8,711人で昨年度より2,666人減少しています。

それでも、9月23日には今シーズン最多の2,025人が訪れた他、翌24日には累計利用者数が150万人を突破しました。

終了式で、長谷総合支所の有賀賢治支所長は、「来年度は開業40周年を迎えます。今季同様、真摯な態度でバス運行事業に取り組んでいってほしいです」と話していました。 -

伊那北高校フィールドワーク

地域の課題をテーマに総合的な学習をしている伊那市の伊那北高校の1年生は、16日、現地に出向いて聞き取り調査をするフィールドワークを行いました。

伊那市長谷の中尾座では、中尾歌舞伎保存会の松田元伸さんから聞き取り調査を行いました。

文化伝承をフィールドワークのテーマに選んだ29人は、場面転換をするための回り舞台や楽屋を見学しました。

伊那北高校の1年生は地域の課題をテーマに総合的な学習を行っています。

フィールドワークを行うのは今回が初めてで、今日は人口流出、自然と災害、環境・森林保全など7つのテーマ別に調査を行いました。

生徒らは芝居で着る衣装やかつらも身につけて体験していました。

伊那市の中心市街地です。ここではシャッター街をテーマに選んだ生徒が、街を歩いて店の様子を調査しました。

1年生は来月、地元企業から講師を招きパネルディスカッションを行うほか、来年2月には学習のまとめとして課題発表会を開く予定です。

-

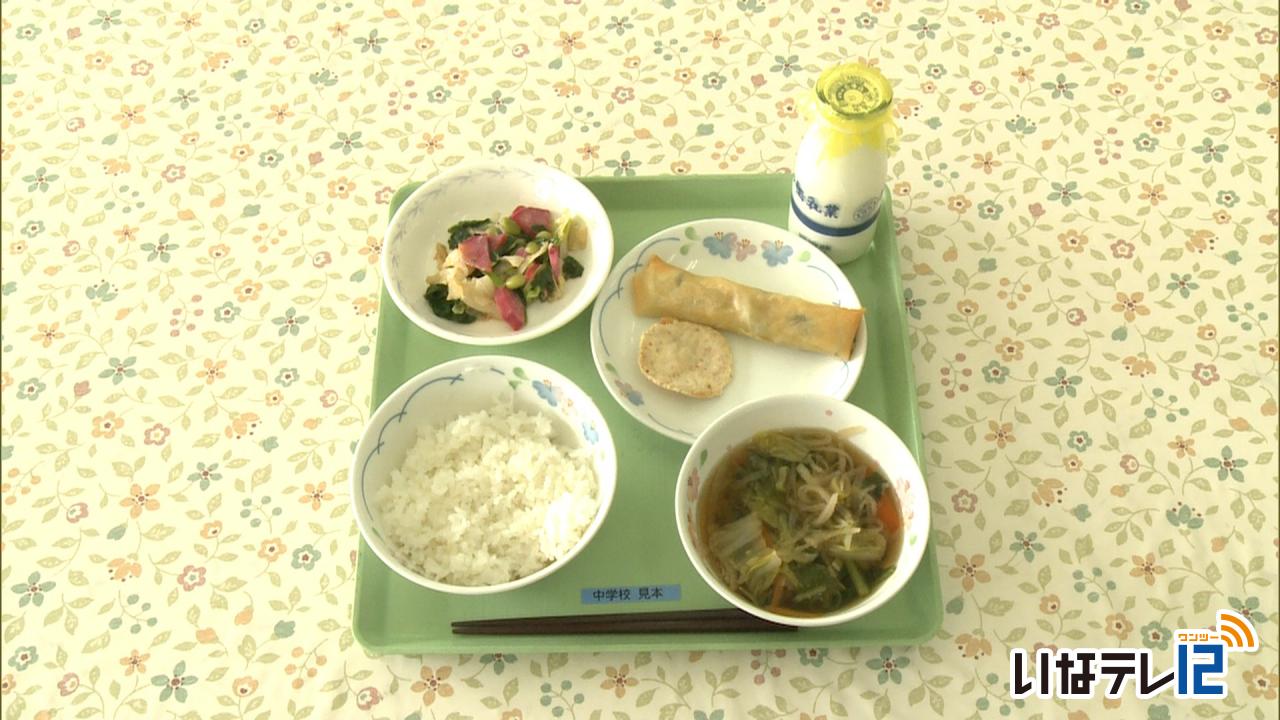

給食甲子園の献立 生徒が味わう

12月8日から東京都で開かれる「全国学校給食甲子園」の本大会に伊那市の長谷中学校が出場します。

13日は、生徒がそのメニューを給食で味わいました。

この日は長谷中の給食に、大会にエントリーするメニューが出され、生徒が味わいました。

アマランサスともちきびが入った「雑穀せんべい汁」、地元の野菜を使った「旬野菜の彩り和え」、長谷中の生徒が作ったラー油を使った「長谷の太陽の巻物」など、生徒のアイデアを元に、栄養教諭と調理師が作った地元の暮らしに密着したメニューです。

全国学校給食甲子園は、学校給食の充実を図り多くの人に関心を持ってもらおうとNPO法人21世紀構想研究会が2006年から毎年開いていて、第1回大会では長谷中が優勝しています。

今年は全国から1701校が出場し、長谷中は3回の予選を勝ち抜いて、来月8日の本大会に出場する12校に選ばれました。

給食を食べた生徒は「春巻きがおいしかった」「いつも美味しい給食を出してくれているので、大会でも頑張って欲しい」と話していました。

栄養教諭の原真理子さんは「第1回の優勝校なのでプレッシャーはあるけれど、頑張ってきたいです」と話していました。 -

園庭の木モチーフの園児作品展

伊那市内の保育園や幼稚園の園児が制作した、園庭の木の絵を展示する「みんなのアートギャラリー」が、伊那図書館で13日から始まりました。

会場には、伊那市内24の保育園・幼稚園の園児が、園庭にある木を切り絵などで表現した作品が並んでいます。

9月30日の「伊那市環境展」で展示を予定していましたが、台風の影響で中止になったことから今回開かれました。

「みんなのアートギャラリー」は、11月20日(火)まで、伊那図書館で開かれています。 -

CATV杯サッカー大会 箕輪A優勝

第12回CATV杯上伊那6年生サッカー大会が12日伊那市長谷の美和湖グラウンドで開かれ、箕輪少年サッカークラブAが初優勝しました。

決勝戦は3連覇を狙う赤いユニフォーム、TopStoneINAと、初優勝を目指す緑のユニフォーム、箕輪少年サッカークラブAの対戦となりました。

前半、トップストーンが攻めますが箕輪の堅い守りになかなか点が入りません。

0対0のまま迎えた後半、箕輪の唐澤友作君がゴールを決め、先制点をあげます。

試合はそのまま箕輪が逃げ切り、1対0で初優勝を果たしました。

準決勝、決勝の試合の模様は、12月8日からご覧のチャンネルで放送します。

252/(水)