-

ジオパークで地域活性化を先進事例学ぶ

ジオパークを使った地域活性化の先進事例を学ぶ講演会が3日伊那市の長谷公民館で開かれました。 講演会は、来年、伊那市でのジオパーク全国大会の開催や、南アルプス国立公園指定50周年を迎える事から、南アルプスジオパークの魅力を多くの人に伝えようと伊那市が主催したものです。 講師は、兵庫県香美町でジオパーク推進委員をしている今井ひろこさんです。 今井さんは、2010年に地元の山陰海岸ジオパークが世界ジオパークに認定された事をきっかけに役場の嘱託職員となり、初めて地域の地形や地質などについて勉強したという事です。 今井さんは香美町で行っている取り組みとして、地元産の農産物をただ美味しいというのではなく「花崗岩により水が濾過され、軟水となり酒造りに適しているや」、「砂丘では、長芋がまっすぐに育ち、水はけが良く、良質なメロンが栽培できる」など地質や地形の特徴を盛り込んだストーリーと結びつける事で、売る側も地域への理解が深まるとアドバイスしていました。 会場には観光関係者など約80人が訪れ今井さんの話に耳を傾けていました。

-

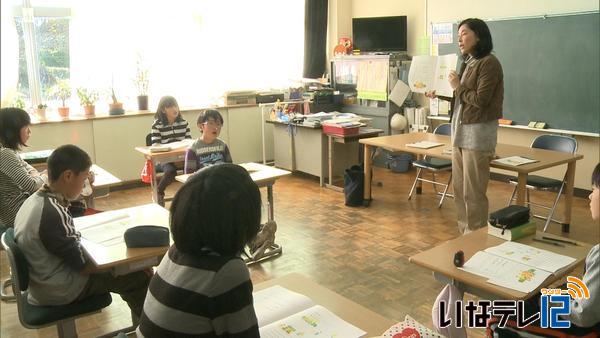

長谷小で副読本を使った授業

伊那市社会福祉協議会が作成した、福祉教育の副読本を使った授業が26日、長谷小学校5年生を対象に行われました。 伊那市社協では、将来自主的に地域の福祉活動に取り組む人材育成や、福祉教育の推進を図るため副読本の作成を進めています。 伊那市社協によりますと、福祉の分野は幅が広く、明確な指導書が現在無いことから、学習しづらい状況になっているということです。 副読本は「障害者に対して自分たちに何ができるか」などが記されています。 副読本は小学校の高学年を対象に作られていて福祉授業で使用しました。 授業では、障害者について「見た目では判断できない障害があること」が説明されていました。 このほかに、聴覚障害がある箕輪町の江口功さんが絵を使って手話の指導をしました。 伊那市社協では学校などから意見を聞き、副読本の改良を進め、福祉教育を広めていきたいとしています。

-

伊那市成人式「一本化できず」

伊那市の成人式のあり方について検討してきた委員会は、「開催方法、開催日を一本化することはできなかった」として、これまでどおり、地区単位での開催とする方針をまとめました。 20日夜は伊那市役所で、今年3回目の成人式あり方検討委員会が開かれ、これまでの検討のまとめを行いました。 成人式について委員からは、合併後の市民の一体感の醸成や記念品などの不平等さを解消するために、全体で一本化するのが望ましいとする意見がある一方、地区ごとに開く方式で5年経過し定着しているとして、これまでどおり分散して実施することを望む声が出されました。 結果、委員会では、開催方法、開催日などを一本化することはできなかったとして、今すぐに開催方法などを変更する時期ではないとしました。 これまでどおり伊那市が成人式を主催し、今後できるところから取り組んでいくことが望ましいとしています。 検討委員会では、この検討結果を踏まえて、伊那市に今後の方向性を決定して欲しいとしています。 委員会の検討結果は、26日の教育委員会に諮り、来月上旬に白鳥孝市長に報告されます。

-

南アで遭難 1人行方不明

11日に一人で南アルプス仙丈ヶ岳に入山し行方がわからなくなっていた男性とみられる遺体が18日、仙丈ヶ岳6合目付近で見つかりました。 伊那警察署の発表によりますと行方がわからなくなっているのは神奈川県藤沢市に住む59歳男性です。 男性は11日に単独で仙丈ヶ岳に入山し13日に下山予定でした。 今朝6時から警察や南アルプス北部地区山岳救助隊などが捜索しました。 午後0時過ぎ仙丈ヶ岳六合目付近の稜線から西側におよそ100m下で、心肺停止状態で見つかり死亡が確認されました。 伊那署では行方不明者の男性とみて調べを進めています。

-

新名称「北沢峠 こもれび山荘」

伊那市が募集していた南アルプスの北沢峠にある山小屋「長衛荘」の新しい名称が決まりました。 「北沢峠 こもれび山荘」です。 12日は、新しい名称を選定した長衛荘新名称選定委員会の中山彰博委員長らが市役所を訪れ選定結果を白鳥孝市長に報告しました。 疲れた登山者にホッとできる場所のイメージを与えることや長衛の人柄を連想させること、アットホームな登り口のイメージを表していることなどを選定理由としています。 伊那市では、長衛荘の近くにある北沢駒仙小屋の名称を長衛小屋に戻したことから登山客の混乱を避けるため新しい名称を募集しました。 伊那市の公式HPや全国の山岳雑誌などで新しい名称募集を呼び掛けた所、全国45都道府県の916人から予想を上回る1301点の応募がありました。 審査の対象となったのは978点で3回の委員会を経て「北沢峠 こもれび山荘」を選びました。 委員会が選定した「北沢峠 こもれび山荘」の新しい名称は市議会12月定例会に提出され、可決されれば正式に決定されます。

-

南アルプスについて意識の共有 初ミーティング

南アルプスジオパークや長谷ビジターセンターについて地域や関係者の意識を共有するための初めての試み「南アルプスジオパークプロデュースミーティング」が9日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で開かれました。 ミーティングには、市内外からボランティアガイドや小学校の教諭、高校生など予定より20人ほど多い51人が集まりました。 南アルプスのイメージや魅力を語りあい、今後どのように活用していくかを考える機会にしようと開かれたものです。 午前中は「これからの南アルプス山麓を語る」をテーマに、グループごと南アルプスを活用した地域振興策について意見を出し合いました。 ミーティングでは、最後に意見をまとめて発表しました。 伊那市では、2回目のミーティングを年度内に開く考えで「出されたアイディアが次に繋がるよう取り組んでいきたい」と話していました。

-

南アや三峰川について考えるフォーラム

伊那市長谷の地域資源、南アルプスや三峰川について考えるフォーラムが28日、伊那市長谷の仙流荘で開かれました。 フォーラムは長野市や伊那市などの市民グループでつくるコミュニティネットワーク信州が開いたもので会場には会員などおよそ30人が集まりました。 フォーラムでは三峰川総合開発事務所の小林敬司所長や伊那市長谷総合支所の中山晶計支所長らがパネルを使って話をしました。 小林所長は美和ダム再開発やダムの機能について説明したうえで、「ここ数年はゲリラ豪雨が増加傾向にありダムなどハードだけでは自然災害に太刀打ちできない。 訓練など日頃からの備えが大切。」と話していました。 また中山支所長は「ダム事業はそこに住む人の暮らしを変えてしまう。住民の苦渋の思いがあることを忘れてはならない。と話していました。 コミュニティネットワーク信州では、地域発展につながる勉強会を今後も開催していきたいとしています。

-

長谷戸草ダム 治水利用で早期建設を

伊那市三峰川総合開発事業対策協議会が25日市役所で開かれ、戸草ダムの治水ダムとしての必要性を再確認しました。 市は、県などに天竜川流域全体の問題として訴えていく考えです。 国は、戸草ダムを特定多目的ダムとして建設する基本計画を来年2月に廃止します。 伊那市は、これには同意しますが、25日開かれた協議会で県に対し治水ダムとしての建設を求めることを確認しました。 委員からは、「原発事故を受け、自然エネルギーの必要性が高まっている。」 「利水から撤退した県の責任は重い。」 「河川・砂防一体となった天竜川モデルを作るべき。」 「戸草ダムは、地点でなく広域の天竜川全体の問題。」 などとする意見がありました。 会長の白鳥孝市長は、「戸草ダム建設は地元の悲願。1日も早い建設に向け取り組んでいかなくてはならない」と述べ、流域の市町村や県、県議会にもその必要性を訴えていく考えを示しました。

-

美和ダムが観光スポットに

伊那市長谷のダム施設などが、都会に住む人たちから観光スポットとして脚光を浴び始めています。 24日は、中京圏から、日帰りバスツアーに参加した34人が、長谷の美和ダムや洪水バイパストンネルなどを見て歩きました。 美和ダムの洪水バイパストンネルは、ダム機能を恒久的に維持するためのもので、全国で2番目に作られ、全国で唯一公開されています。 トンネルでは三峰川総合開発事務所の職員が、「長さは4300メートルで、1秒で25メートルプールが満杯になるほどの水を流す事ができる」などと説明していました。 参加者は、写真を撮ったり、構造や機能などについて次々に質問していました。 このツアーは、ダムなどの構造物に関心を持つ人達のニーズに答えようとネクスコ中日本が今年初めて企画したものです。 トンネルが通行できなくなる出水期を避け、今月に入り2回行われました。 参加した人は、「ダムが好きな人は多いと思います。そういう人をターゲットにしたツアーはいいですね」「バイパストンネルが見たくて参加しました。大人になったら社会見学がないのでこういうツアーはおもしろいです」と話していました。 観光客は、この日、秋葉街道なども散策したということです。 ツアーは、好評のため、来年も実施される予定だということです。

-

南ア遭対協と県警航空隊 合同ヘリ訓練

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会は21日、山での遭難救助を迅速に進めようと県警航空隊と合同でヘリコプターを使った訓練を行いました。 伊那市長谷の美和湖公園で行われた訓練には、協会の救助隊と航空隊合わせておよそ30人が参加しました。 ヘリコプターを使っての訓練は2年に1度行われています。 航空隊員はヘリの後ろはエンジンの吹き出しが強いことから近づいてはいけない、また接近した際、風圧で落石する場合があるなど連携した救助での注意点をあげていました。 ワイヤーを使っての訓練では降下と上昇を繰り返し行い、遭難者を手際よくヘリに乗せる手順を確認していました。 県警航空隊の救助ヘリは今年9月末現在で216回出動し飛行時間はおよそ226時間にのぼるということです。 南ア総隊協と県警航空隊は4月に合同で遭難者の救助にあたり救出した実績があります。 南ア総隊協ではヘリの特性を知ることで合同で救助にあたった場合的確な行動がとれるようにしておきたいと話していました。

-

南アルプス 初冠雪

南アルプス仙丈ケ岳で17日に2、3センチの積雪があり初冠雪を記録しました。 平年並みだということです。 仙丈小屋によりますと、18日から19日朝にかけても積雪があり現在4センチほど積もっているということです。 19日朝の気温はマイナス2度だったということです。

-

南アルプス 原生林の魅力

伊那市長谷・南アルプスの気軽に楽しめる散策コース、原生林の登山道の魅力を紹介します。 国立公園内に整備された原生林の登山道は、北沢峠のバス停から300メートルほどにある国立公園一種の入り口付近から始まり、およそ30分の下りのコースです。 この日は、伊那市南アルプス林道バス林道管理係長の伊藤卓郎さんが、コースを案内してくれました。 登山道は、平坦な下りの道のりで、スニーカーでも歩くことができます。 シラビソやコメツガを中心とする原生林で、朽ち木に生い茂ったコケが木漏れ日に光を受けて輝きます。 大平山荘前で、一旦林道を横切り、再び登山道へ入ってきます。 国立公園内のため、道からそれることは禁止されていますが、それゆえの無垢の自然を楽しむことができます。 南アルプス林道バスは、今年からフリー乗降サービスを始めていて、原生林の散策を希望すれば入り口で乗り降りさせてくれます。 南ア林道バスは、雪が降り始める11月中旬頃まで運行を予定しています。

-

南ア林道 紅葉見頃に

伊那市長谷南アルプスの林道の紅葉が見頃を迎えています。 南ア林道バスは、標高860mの仙流荘から2032メートルの北沢峠までの21キロ間を1時間かけて結びます。 その道のりでは、色づき始めた紅葉を楽しむことができます。 山々はダケカンバやナナカマド、ツルアジサイなどで赤や黄色に染まっています。 この日は、紅葉と雲の共演を楽しむことができました。 ホシガラスが、これから訪れる冬に備えて、次々に実をついばんでいました。 南アルプス林道バスは、今年から希望した場所でバスを降りることができる、フリー乗降サービスを始めています。 南ア林道バスの運転手は「南アルプスは山登りだけの場所ではないことを知ってもらいたい。バスを使って紅葉を楽しんでもらいたい」と話していました。 バスの料金は仙流荘から北沢峠まで片道1,100円で、紅葉の見頃は、20日ごろピークを迎えるということです。

-

長谷地域協「過疎」「世界遺産」について協議

伊那市長谷地域自治区地域協議会が昨夜開かれ、急速する過疎化や、南アルプス世界遺産登録に向けた取り組みについて話し合われました。 16日夜は、長谷総合支所で協議会が開かれました。 地域協議会では、中山晶計地域自治区長から、「これまでも空き家を紹介するなど過疎化への対策を講じてきたが、近年過疎化が急速に進み、緊急の対策が必要となっている。深刻さを受け止め空き家の数など実態を把握し、地区毎に定住計画をつくるなどの姿勢をつくらなければいけない」と呼びかけました。 委員からは、どの程度人口が減ったのかなど具体的な数字を示してもらった上で、検討をしたいとの声がありました。 また、伊那市などが取り組む南アルプスの世界自然遺産登録について、「地元である長谷地域の住民が、充分に理解できないまま進んでいる。住民に納得して賛成してもらえるよう前向きな気持ちで、動きに注目して欲しい」と呼びかけました。 委員からは、「登録されれば、住民サイドにどのような影響があるのか。もっと情報提供して欲しい」との声があがっていました。

-

「長衛荘」新名称に1,300点超応募

伊那市長谷、南アルプスの北沢峠にある山小屋「長衛荘」の新名称に、全国から1300点を超える応募がありました。 北沢峠にある山小屋は「長衛荘」の名で親しまれてきましたが、近くにある「北沢駒仙小屋」の名称を「長衛小屋」に戻したことから、登山客の混乱を避けるため、伊那市が新名称を募集していました。 伊那市は、全国の山岳雑誌や、公式ホームページなどで9月30日まで募集を呼びかけてきました。 その結果、全国45の都道府県の916人から予想を上回る1301点の応募がありました。 1301点のうち、審査対象となったのは978点で、山岳関係者や地元住民などで作る「長衛荘新名称選定委員会」が選考を行います。 第2回新名称選定委員会は、今月28日に開かれる予定で、それぞれの委員が絞込んできた名称を検討するということです。 委員会が選考した新名称は、12月市定例議会に提出され、可決されれば、決定する予定です。

-

南アふるさと祭り 賑わう

伊那市長谷の恒例のイベント南アルプスふるさと祭りが13日、伊那市長谷の美和湖公園で行われました。 祭りは、中山晶計ふるさと祭り実行委員長の開会宣言でスタートしました。 旧長谷村時代から行われていて、今年で30回目です。 オープニングでは消防団による、「あまちゃんのテーマ」曲などが演奏され、訪れた人は手拍子をして聞いていました。 祭りでは、長谷の7地区による子どもみこしがお囃子の音色に合わせて会場内を練り歩きました。 他に、地元の野菜を使った豚汁や五平餅が販売され家族連れなどが味わっていました。 この売り上げの一部を使い、去年から交流している、東日本大震災の被災地、岩手県宮古市の田老第一小学校の子どもたちに伊那のお土産、「サクラコマ」を送るということです。 中山実行委員長は「祭りを通して地域の絆が深まればうれしい」と話していました。

-

熱田神社で9年ぶり 中尾歌舞伎公演

江戸時代から伝わる伊那市の無形文化財中尾歌舞伎の秋季定期公演が、12日、伊那市長谷の熱田神社と東春近の白山神社で行われました。 このうち、熱田神社での公演は平成16年以来9年ぶりで、屋外での1日2公演は初めてです。 演目は、江戸時代の下町を舞台にした「人情噺文七元結」です。 主人公は、博打と酒が好きな長兵衛。その娘のお久は、長兵衛の借金を返すために自ら吉原に行き身売りします。 長兵衛は「期限までに返さなければ娘を女郎(じょろう)として店に出す」という条件で50両を借ります。 しかしその帰り道、売り上げをすられ川に身投げしようとする見ず知らずの文七という男に、長兵衛は50両全てを渡してしまいます。 中尾歌舞伎は江戸時代の1770年頃、中尾地区に来た旅芸人が神社で演じたのが起源とされています。 太平洋戦争を機に自然消滅していましたが、地域の若者が中心となって昭和61年に復活させ、今年で26年目を迎えます。 物語の最後では、命を救われた文七と奉公先の主人が長兵衛の家を訪れ、文七の嫁としてお久を貰いたいと切り出しました。 熱田神社での公演終了後、出演者達は急いでマイクロバスに乗り込み、次の公演場所へと向かっていました。

-

宮下創平氏の葬儀 14日グレース伊那で

肺炎のため85歳でなくなった元衆議院議員の宮下創平さんの告別式は、14日午後1時から、伊那市東春近のグレース虹のホール伊那で執り行われます。 伊那市の名誉市民で、8期連続で衆議院議員を務め、元厚生大臣の宮下創平さんは、7日に肺炎のため85歳で亡くなりました。 長男で衆議院議員の宮下一郎さんは、「ふるさとを愛し発展を願ってきた父の志を受け継いでいきたいという想いを改めて認識しがんばらねばと感じている」とコメントしています。 伊那市の白鳥孝市長は、「権兵衛トンネル開通促進などに大変精力的にご尽力いただきました。故人の偉大なるご功績に対し、尊敬の念と、感謝の意を捧げます」とコメントしています。 宮下創平さんの告別式は、14日午後1時から、弔問の受付は午前9時からグレース虹のホール伊那で行われ、喪主は長男で衆議院議員の宮下一郎さんがつとめます。 葬儀委員長は、宮下一郎後援会長の小坂樫男さん、副葬儀委員長は、飯伊地区後援会長の唐沢弘文さんと後援会筆頭副会長の塚越寛さんがつとめます。 当日は、伊那市役所の職員駐車場、JA上伊那本所、虹のホール高遠の駐車場から10分毎にシャトルバスが運行されます。 なお、21日に東京都でも告別式が予定されています。

-

南アルプス甲斐駒ケ岳で登山者死亡

7日午前8時頃、甲斐駒ケ岳で登山中の名古屋市の女性が倒れ、同行者が警察へ救助を要請しました。 女性は市内の病院へ運ばれましたが、午前9時過ぎ死亡が確認されました。 伊那警察署の発表によりますと亡くなったのは名古屋市の無職、砂堀悦子さん68歳です。 砂堀さんは20人のパーティーで6日に山に入り今朝登山中、倒れ心肺停止となりました。 同行者から救助の要請があり県警ヘリで救助され市内の病院に運ばれましたが、午前9時過ぎに死亡が確認されました。 南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会によりますと、今年担当地域での遭難発生件数は3件でうち死亡が2名、ケガが1名となっています。

-

中尾歌舞伎 初の屋外2公演

伊那市長谷に伝わる中尾歌舞伎。12日に行う秋季定期公演では、初めて屋外での1日2公演を計画しています。 1日、公演に向け本番で身に纏う衣装を着け、稽古を行いました。 今回行う演目は「人情噺文七元結」です。借金をかかえた無類のばくち好きの男とその娘で借金を返すために身売りする娘など、江戸時代の町民の気質と人情が表現された作品で、平成元年の保存会発足後9回演じられています。 今回は平成16年以来の屋外の舞台熱田神社での公演を計画しています。 当日は、午前は長谷、午後は東春近田原の白山社に移動し初めて屋外の別々の会場で公演を行います。 今回の舞台では、ベテランの役者の混じり3人が初舞台を踏みます。 そのうちの一人中村勇治さんは稽古が終わっても台本を読み返していました。演技の指導にあたっているのは、戦前に役者として舞台に立ったこともある西村清典さん。西村さんは、中村さんの稽古が終わると指の使い方や歩き方顔の向きなど、細かい所までアドバイスしていました。 衣装の着付けを担当するのは、20年以上保存会を支えてきた女性2人です。 稽古が終わると、着る順番や帯の位置などを役者と確認していました。 保存会では、本場に向け稽古を重ね、秋季公演をレベルアップする新たなチャンスととらえています。 中尾歌舞伎の公演は、12日土曜日、午前11時から伊那市長谷の熱田神社で、午後3時から伊那市東春近田原の白山社で行われる事になっています。

-

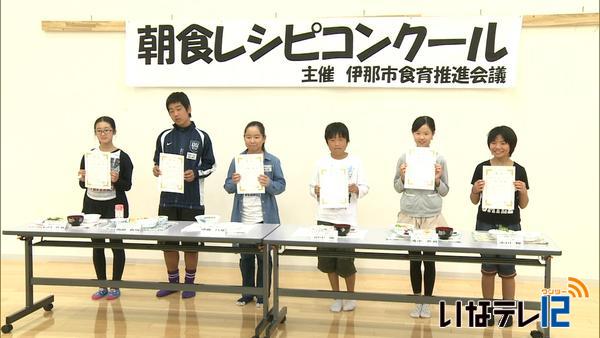

朝食レシピコンクール試食審査会

子供たちの考えた朝食レシピの審査会が29日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンターで開かれました。 これは、朝食を食べる習慣を定着させようと伊那市食育推進会議が開いているもので今年で5回目です。 集まった朝食レシピは、子ども部門に63作品、親子部門に1作品の、64作品で、29日は書類選考を通過した8作品の内、6作品の調理と試食審査が行われました。 朝食を子ども一人だけで食べている「こ食」の割合が増加していることから今年は、自分の作ったものを家族や友達に食べてもらうことをテーマにした朝食レシピです。 30分間に4人分で2000円以内という制限の中、子どもたちは自分達で考えた料理を作っていました。 オクラマヨネーズを使ったサーモンのムニエルや野菜がたっぷり入ったスープなど短時間で作ることができる栄養満点の朝食が並び全員で試食しました。 審査の結果ごはんがすすむで賞に伊藤乃夏さん。 アイデアいっぱいで賞に石川花音さん これぞ!夏の朝食で賞に清水菜音さん バランスがいいで賞に田中颯君 元気もりもり朝ごはんで賞に市川雅さん 夏野菜いっぱいで賞に岡部真明君が選ばれています。 今回応募のあったレシピは、伊那市の公式ホームページに掲載されることになっています。

-

仙丈ケ岳を愛する会ふれあい登山

伊那市長谷の住民などで作る仙丈ケ岳を愛する会のふれあい登山が、22日と23日の2日間行われました。 ふれあい登山には、県内外から12人が参加しました。 林道バスに乗り、大平山荘から仙丈を目指しました。 仙丈ケ岳を愛する会は、平成16年に発足し、登山を楽しんだり、仙丈に関係する環境問題について教育するなどの活動を行っています。 発足から毎年この時期に登山を行っていて、今年で10年目です。 4時間ほどかけて、仙丈小屋にたどり着きました。 仙丈小屋の就寝時間は、午後7時半。灯りが消されます。 翌朝、一行は、午前4時半に小屋をたち、仙丈ヶ岳の頂上を目指します。 この日のご来光です。 富士山の姿も見えました。 その後、下山の際には、ライチョウを目にすることも出来ました。 仙丈ケ岳を愛する会会長の中山(なかやま)晶計(しょうけい)長谷地域自治区長は、「登山を通して南アルプスの魅力を知って欲しい。また、鹿対策や環境問題、小屋のあり方など、南アを取り巻く環境についても理解してもらうきっかけになってほしい」と話していました。

-

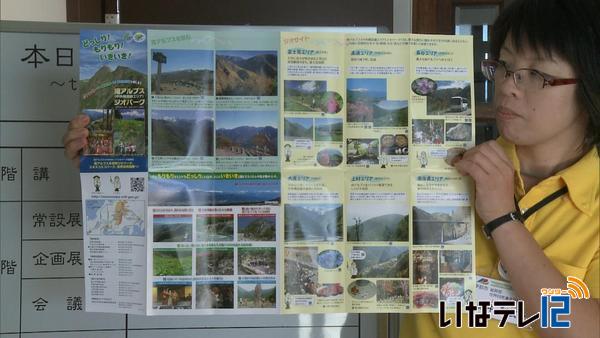

南アルプスジオパークマップ刷新

南アルプスのジオパークの魅力を観光客にわかりやすく紹介するためのマップが刷新されました。 マップは南アルプスジオパーク協議会が作成しました。 南アルプスの雄大な山々と深い渓谷や伊那市と飯田市、富士見町、大鹿村の4市町村の動植物、文化、歴史などの写真も掲載されています。 高遠エリアでは、高遠城址公園、高遠温泉さくらの湯などの観光地が、長谷エリアでは、戸台の化石資料室やその学習会の様子などが紹介されています。 また、入笠山山頂からの眺めの他、鹿嶺高原から仙丈ヶ岳を望む写真なども掲載されました。 片面は南アルプスの地図に見所が記されています。 マップは伊那市創造館や長谷ビジターセンターなどに設置されています。

-

高齢者訪問 肖像画贈る

敬老の日の16日、伊那市は高齢者訪問を行いました。 この日は、白鳥孝市長や伊那市出身で佐久市在住の画家 三浦輝峰さんが、伊那市長谷の池上きくのさん宅を訪れ、祝い金や肖像画を贈りました。 三浦さんは、平成18年から毎年、故郷のお年寄りに肖像画を贈っています。 肖像画を手にした池上さんは、96歳の時の写真を基に、描かれた事から、「これは若い」と感想を言うと周囲から笑いが起きていました。 池上さんは大正3年生まれの100歳。 若い頃に夫を亡くし、農業を営みながら、子供2人を養育し、93歳までは、畑仕事をするのが日課だったという事です。 今でも食事は3食残さず食べ、お風呂に入るのが楽しみだという事です。 伊那市の100歳以上のお年寄りは61人で、市内最高齢は西町の106の歳女性です。

-

長谷地区孤立想定 伊那市総合防災訓練

伊那市は、大雨による土砂災害と大規模地震により長谷地区が孤立したとの想定で1日、総合防災訓練を行いました。 訓練は、超大型で猛烈な台風が伊那市を直撃すると予想される中、東海地震が発生し、橋の損壊や土砂崩落により道路が寸断され長谷地区が孤立したとの想定で行われました。 基幹避難所となった長谷小学校の体育館には、長谷地区全域からおよそ130人が避難しました。 午前9時、伊那市長谷の美和湖グランドには、伊那市内の医師4人を乗せたヘリコプターが到着しました。 これは、災害によりケガ人が多数発生する中、孤立した長谷に陸路では入れない事から、市が県に要請しヘリコプターで移送したものです。到着した4人は、基幹避難所となっている、長谷小学校に移動し、ケガ人の手当てを行いました。

-

中尾歌舞伎9年ぶり熱田神社で公演

伊那市無形民俗文化財に指定されている中尾歌舞伎。10月12日に、国重要文化財の熱田神社で9年ぶり2度目となる公演を行ないます。 29日夜は、伊那市長谷の中尾座で歌舞伎保存会のメンバーが、10月の公演に向けて練習を行っていました。 今回の演目は、「人情噺(にんじょうばなし)文七元結(ぶんしちもっとい)」。中尾歌舞伎が得意とする演目のひとつです。 これは、平成16年に、熱田神社でおこなわれた公演の様子です。悲劇を演じることが多い中尾歌舞伎の演目の中で、文七元結はコミカルな部分もありハッピーエンドの演目です。

-

世界ジオパーク登録へ初会合

南アルプス世界自然遺産登録推進協議会のジオパーク推進部会による、「ジオパーク登録検討委員会」の初会合が26日、伊那市創造館で開かれました。 これは、南アルプスの世界ジオパーク登録を推進するために開かれたもので、長野、山梨、静岡の三県から関係者およそ25人が参加しました。 26日はその中から、17人の委員に委嘱状が白鳥孝ジオパーク推進部会長から手渡されました。 この後行われた初めての会議は非公開で行われ、委員長に静岡大学理学部特任教授の増沢武弘さんが選ばれました。

-

熱気溢れた伊那まつり

第41回伊那まつりが3日と4日に開かれました。 市民おどりには88団体およそ6,500人が参加しました。 今年の伊那まつりは、「翔(はばたけ)」をテーマに行われ、3日の市民おどりでは、88団体およそ6,500人が熱気あふれる踊りを披露しました。 「伊那節」と「勘太郎月夜唄」を後世に伝えていこうと、去年に引き続きコンテストも行われ、22団体が優秀賞に選ばれました。 4日は、伊那市役所周辺で花火大会が開かれました。 花火大会には、73番組、およそ4,000発の花火が、打ち上げられました。 フィナーレを飾った音楽花火では、音楽に合わせ、色とりどりの花火が打ち上げられ、今年の第41回伊那まつりを締めくくりました。

-

伊那市で発掘された2つの化石 講演

伊那市の創造館で開かれている南アルプスジオパークの企画展に合わせ伊那市で発掘された2つの化石についての講演が20日、行われました。

講演会は、創造館の10回目の企画展に合わせて開かれたもので、会場にはおよそ20人が集まりました。

1億2千万年前の白亜紀の地層から発見された伊那市長谷の戸台の化石と、2000万年前の地層から発見された守屋山の化石について、それぞれ専門家が話をしました。

このうち、戸台の化石については東京都在住で戸台の化石保存会発起人の北村健治さんが講演しました。

北村さんは、地層の作られた時代を決めるために重要な役割を持つとされているアンモナイトの化石を、昭和38年に戸台層で初めて発見しています。

伊那市創造館の企画展は、来月19日まで伊那市の創造館で開かれています。 -

消防ウォークラリー2013開催

小学生のうちから防災に関心を持ってもらおうと、「消防ウォークラリー2013」が20日、伊那市高遠町の高遠スポーツ公園で開かれました。

消防ウォークラリーは「様々な防災を体験することで家庭内での防災意識の向上や、地域の防災リーダーとしての素養を培ってもらおうと」毎年、伊那消防署が開いているものです。

高遠スポーツ公園一帯には、バケツを使った水運びや消火ホースの延長、煙の中を歩く体験など5つの課題が用意されていました。

今日は伊那市内の小学1年から4年まで10チーム、40人が参加して各チーム協力しあいながらタイムを競っていました。

252/(水)