-

フェンシング国体一次予選と合同練習会

第61回国民体育大会フェンシング競技の第1次予選会が11日、箕輪町の町民体育館であり、本大会を目指す男女17人の高校生が熱戦を繰り広げた。

上伊那の各校から男子7人、女子10人が参加。1次予選、2次予選で獲得したポイントの合計点が高かった上位3人が、男女とも本大会に参加できる。

今回は、小学生から一般までが参加する合同練習も同じ会場であった。箕輪町に本部を置く県フェンシング協会は「有力選手との交流を通して、フェンシングの面白さを子どもたちに知ってもらおう」と、昨年10月から合同練習を実施しており、町の小学生グクラブや、中学・高校のフェンシング部に所属する生徒たちが、国体やワールドカップに出場した経験を持つ一般の選手と共に練習する機会を、これまでもにも2回、開催した。予選大会と同時に行うのは初めて。

練習終了後にはトン汁を囲んだ親ぼく会もあり、さまざまな年代の選手たちが交流を深めていた。

1次予選の結果は次のとおり。

◇男子=(1)岩崎健太郎(伊那北)(2)大槻知也(伊那北)(3)唐澤司(伊那北)(4)井澤貴志(伊那北)

◇女子=(1)栗原夏佳(伊那北)(2)白鳥真弓(伊那北)(3)木村宏美(赤穂)(4)今井未央(赤穂) -

箕輪中と美篶小の自律学級が初の交流会

箕輪町立箕輪中学校と伊那市立美篶小学校の自律学級は10日、初の交流会を箕輪中学校で開いた。人形劇など互いの活動を発表してふれあった。

小学生、中学生がそれぞれ頑張っている活動を見せ合って交流したい-と計画。箕輪中の参観日に合わせて美篶小児童が来校した。

中学生が人形劇「アラジンと魔法のランプ」を上演。魔法のランプから子どもたちの好きな「ドラえもん」が登場するオリジナル作品で、最後に皆で一緒に「ドラえもん」の歌をうたった。小学生は元気に手を挙げて「ドラえもんが楽しかったです」と感想を発表した。

小学生は一人ずつパネルシアター、絵本、フラフープ、こま回しなど個人学習の取り組みを披露した。クイズでは小学生が中学生にヒントを出すなど、打ち解けた雰囲気で楽しんだ。パネルシアターを見た中学生は、「たった一人でこんなのできるなんてすごいね」と関心していた。

発表後は、中学生が交流会のために朝から準備したケーキでもてなし、皆でお茶を飲みながら歓談した。 -

箕輪町消防団の3詰所完成

老朽化に伴い建設を進めていた箕輪町消防団の第2分団下古田・富田詰所、第6分団長岡詰所が完成し10日、引取検査があった。

町単独事業。詰所は従来通りの施設概要で2階建て。1階は車庫、トイレ、資機材を置く棚、2階は10畳の研修室、台所、押し入れがある。床面積各階30・22平方メートル、延床面積60・44平方メートル。

助役、建設水道課専門課長、箕輪消防署長が各施設を回り、業者の説明を聞いて検査した。

3施設分の総事業費は約2718万円。工期は05年9月27日から06年2月15日まで。工期終了後に使い始める予定。 -

箕輪南小2年生

みはらしファームで豆腐作り体験

箕輪町の箕輪南小学校2年生(12人、稲垣恵子教諭)は10日、伊那市のみはらしファームで豆腐を作った。丸い大豆が四角い豆腐に“変身”する不思議体験を楽しんだ。

生活科の学習で大豆を育て約8キロ収穫。「大豆は何に変身するか」をテーマに豆腐、きな粉、納豆などになることを調べた。豆腐の作り方を本で学習し、実際に名人の技を学ぼう-と体験に訪れた。

西箕輪大豆加工組合のメンバーに教わり、ミキサーですった大豆を煮て、おからと豆乳に分け、にがりを加えて固めた。3人で木綿豆腐1丁を作り、おぼろ豆腐も試食した。

児童は、「豆腐のにおいがする」「おもしろい」と初めての豆腐作りに熱中していた。 -

街頭犯罪 前年より大幅減

伊那署は05年に管内で発生した刑法犯罪の発生状況をまとめた。全刑法犯は1276件で前年と比べて239件(15・8%)減少。その中でも特に、街頭犯罪は658件で同178件(21・3%)減と、大幅に減った。

街頭犯罪は、オートバイ盗が20件で同14件(41・2%)減、車上ねらいが140件で同93件(39・9%)減竏窒フ順番で大幅に減少。侵入盗の事務所荒しは9件で同10件(52・6%)減った。

自転車盗については前年より20件減っているが、依然として185件も多発。特徴は、全体の48・6%を占める6竏・月までの温かい時期が多く、午前6時縲恣ッ10時、午後4時縲恣ッ8時の時間帯、金曜日の発生が目立つという。

刑法犯のうち、忍び込みが7件で前年と比べて5件(250・0%)増、ひったくりが3件で同1件(50・0%)増、空き巣が52件で同8件(18・2%)、詐欺が97件で同13件(15・5%)増加した。

伊那署では、▼「私は大丈夫」という、何の根拠もない自信は禁物▼車を離れるときは常に施錠し、車内が見えるところにバックを置かないなどの、ほんの少しの「ずく」があれば防げる▼深夜の自動販売機前に複数人が乗った車が止まっているなど、「変だな」と思ったときは通報する竏窒ネどと、注意を呼びかけている。 -

箕輪町の小学校で運動あそび

箕輪町は、町内5小学校で1年生を対象に運動あそびを始めた。県のコモンズ支援金事業で、14日までに各校1回ずつある。06年度は1、2年生への運動あそび導入も検討している。

松本短期大学柳沢秋孝教授の柳沢運動プログラムを04年度から町内全保育園に導入しているが、子どもの脳の発達のために保育園だけで終わるのではなく、小学1、2年生まで継続することがより効果的と、コモンズ支援金を受けた。今回は1年生のみ。町内保育園出身の1年生は、年長のときに運動あそびを経験している。

本年度、独自に運動プログラムを導入している先進校の箕輪南小学校からスタート。毎月1回、1・2年生が一緒に運動あそびをしているため、今回も1・2年生合同で、柳沢研究室の研究生、金井仁美さんと新井美洋子さんの指導を受けた。

準備体操で友達の足の下をくぐったり、足の上を飛び越えるなどして体を温めたあと、くまさん歩き、カエルとび、跳び箱や縄跳びなどをした。児童は慣れた様子で、軽々と跳び箱を跳んだり、楽しく体を動かした。 -

都道府県対抗男子駅伝で活躍・千葉健太君を表彰

箕輪町は、第11回全国都道府県対抗男子駅伝(1月22日)で3連覇した長野県チームの選手として活躍した箕輪中学校3年の千葉健太君(15)をたたえて表彰。このほど記念に腕時計を贈った。

同駅伝に箕輪町から同大会に出場した県代表選手は一般を含めて千葉君が初めて。大会は、広島市平和記念公園前を発着点に、7区間48キロであり、千葉君は6区(3キロ)を自己ベストの8分47秒、区間2位の力走でチームの優勝に貢献した。

1位でタスキを受け取り、順位をキープしてアンカーにつなぎ、「予想通りのレース展開だったから落ち着いて走って、少しでも早くタスキをつなぎたかった」「満点の走りでした」と笑顔で話した。

平沢豊満町長は「世界に通じるランナーになってもらいたい」と今後の活躍に期待。千葉君も「これを励みに今後も各種大会でいい記録をだしたい」と飛躍を誓い、「高校では駅伝日本一、大学でも箱根駅伝に出場したい」と新たな目標に目を輝かせた。 -

99年箕輪町であった強盗致傷事件の犯人捕まる

1999年9月に箕輪町で発生した強盗致傷事件の犯人について伊那署は8日、丸子署と県警捜査第一課機動捜査隊の応援を得て、容疑者3人を逮捕した。

いずれの容疑者もブラジル国籍で、静岡県浜松市の会社員のダ・シルバ・アレサンドロ・セザール・ディアス容疑者(28)、群馬県邑楽郡大泉町の会社員のボテジニ・カイオ・フェルナンド・イマイ容疑者(30)と、その兄弟の同町の会社員のボテジニ・ブルーノ・リビオ・イマイ容疑者(28)の3人。

事件は99年9月19日午前6時ころ、箕輪町内の路上で発生。同容疑者らは当時22歳と20歳のブラジル国籍の兄弟が乗った車両を停止させ、フロントガラスを金属バットで叩き割り暴行を加え「死にたいか。金よこせ」などと脅迫し、2人から合計約30万円を奪った疑い。

この事件で2人は、金属バットや素手で多数回殴られるなどの暴行を受け、それぞれ2週間ほどの全身打撲などのけがを負った。

丸子署が窃盗の疑いで、ディアス容疑者を逮捕したところ、今回の事件の犯行についても供述。残りの容疑者の名前、所在を捜査し、逮捕した。 -

箕輪西小スケート学習のお礼

管理人を給食に招待

箕輪町の箕輪西小学校(湯本明雄校長)は6日、スケート学習でお世話になった上古田スケート場の管理人らをお礼の会に招待し、ランチルームで一緒に給食を味わった。

西小は1月11日から27日まで13日間、スケート学習に励んだ。朝晩、寒さの中でリンク整備など管理をしてきた町教育委員会や管理人の飯島岱さん(61)=上古田=とその家族らに感謝の気持ちを込めて給食に招待した。

学年ごとに児童代表がお礼とスケート学習で頑張ったこと、うれしかったことなどを書いた作文や手紙、俳句をプレゼント。全校を代表して2年生の小坂結衣さんが、「大会では転んで3位だったけど、一生懸命滑ったのでよかった。来年は大会で1位をとってタイムを早くしたい。来年も体を壊さずにスケート場を管理してください。ありがとうございました」と作文を発表した。

飯島さんが「管理人は今年初めてで、無事に終わることができたのは皆さんが教えてくれたおかげ。元気なら来年も皆さんと一緒にスケートを楽しみたい」とあいさつ。校長がお礼に自身で撮影した写真と手紙を贈った。

給食のメニューは、サバから揚げ煮おろし、ひじきのいため煮、むぎごはん、みそ汁、牛乳。管理人らは各学年の席に一緒に座り、児童と話をしながら楽しんだ。 -

箕輪町郷土博物館でひな祭り機織り体験

箕輪町郷土博物館で4日、ひな祭り機織り体験講座があった。定員を上回る人気で、参加者は自分で織った布を着せて愛らしい内裏びなを作った。

機織りとひな人形作りがセットになった体験講座。人形の着物にする布を、博物館所蔵の機を再現した簡易機織り機で、縦糸に木綿糸、横糸に毛糸を使い約12センチの長さに織った。機織り初体験の人も多く、博物館職員に教わりながらきれいに織り上げた。

人形は、職員が事前に胴体や飾りを準備。綿棒の先端を顔にし、軸に綿を巻き、その上から絵の具で淡いぼかしのように色を塗ったキッチンペーパーを5枚重ねて着せた胴体に、参加者がそれぞれ織った布を着せ、烏帽子や冠、扇などをボンドでつけて仕上げた。

松島区の女性は、「機織りは足と手がうまくいかなくて…。ひな人形は幾つになってもいい。華やぎますね。和紙を敷いたお盆にのせて玄関に飾ります」とうれしそうに話していた。 -

戦争体験聞き、平和守る大切さ再確認

日本国憲法第2章「戦争の放棄」第9条を守る箕輪町の「9条の会みのわ」が結成1周年を記念し5日、「いま平和を考えよう竏柱尠@9条を語る会」を町産業会館で開いた。会員ら約50人が集まり、平和や戦争について語り合った。

会員ら4人が戦時中の様子などを紹介。下古田の男性(80)は「食料、衣服に恵まれた今の生活があるのは憲法9条を守ってきたからこそ。憲法が改正された場合にどんな状況になるのか肝に命じてもらい、みんなで輪を広げて憲法改正を阻止していかなければならない」と訴えた。

木下の女性(88)は「一面火の海」に染まった悲惨な戦争当時を振り返り、「再び戦争を起こしてはいけない。これは子にも孫にも語り継ぎたい。過去60年の歳月を大切にし、愛と平和の国を目指してほしい」と願った。

参加者は体験談を通して戦争について語り合い、憲法の疑問点を出し合うなどして意見を交わし、「平和を守ることの大切さ」を確認した。

同会の会員は現在約160人。年間通して展開した第9条を守る署名活動で約200人分を集めた。 -

箕輪町さわやかパートナー講座

箕輪町教育委員会主催の「さわやかパートナー講座」が3日夜、町文化センターであった。約30人がアルツハイマーの介護体験を熱心に聞いた。

夫の介護をしている木下在住の金田玲子さんが、「ちょっと耳を傾けて縲怩墲スしの介護体験から縲怐vと題して話した。金田さんは、98年ころからアルツハイマーの夫を介護。03年1月に脳梗塞状態で寝たきりになった夫の尊厳を重視しながら日々介護をしている。

寝たきりになる前は東京への旅行や観劇など夫をどこへでも連れ出したこと、寝たきりで話せない夫と言葉は返ってこないが普通と同じように会話していることなどを紹介。

「元気なときよりもかえって心の中では夫婦らしい夫婦をしている。主人と対しているときはとても穏やか。これがとても不思議」と話し、以前は病気と闘い、夫とのけんかは当たり前、自分がすごくみじめで悲しかったことを話した。

「病人も変化するが介護者も変化する。せつないことばかりじゃない。だんだん変わってくることを皆さんに言ってあげたい」とし、困っている人同士話すことでいやされる-と、町福祉課の認知症家族会「のぞみの会」「夫婦の会」があることも紹介した。

「夫は自分からアルツハイマーだと言って病気を認めた。病気を認め、できるだけ認知症になった人も社会生活できるように地域でしていかないといけない。認知症は病気だということを認識してもらい、介護者と病人が安心してくらせる世の中を願っている」と語った。 -

おはなしこんにちは

腹話術楽しむ箕輪町図書館で4日、2月の「おはなしこんにちは」があった。親子35人が集まり、絵本の読み聞かせや腹話術、手品など盛りだくさんのお話会を楽しんだ。

みのわ腹話術研究会が担当。小人が登場して子どもたちとジャンケンをしたり、腹話術お人形の話では「てんぐとはうちわ」の話を聞きながら人形のケンちゃんが「すごいね」などと相づちを打ったり。ケンちゃんの声まねをする子もいて、子どもたちは笑いながら腹話術に熱中していた。

絵本「パンツぱんくろう」「ぼくそらをさわってみたいんだ」の読み聞かせ、エプロンシアター、紙袋にハンカチを入れると花が出てくる不思議な手品も楽しんだ。 -

明日葉の会が交流

箕輪町社会福祉協議会は3日、一人暮らしの高齢者の集い「明日葉の会」をながた荘で開いた。コンサートや歌謡ショーを楽しみ、会食や温泉でくつろいで1日ゆっくりと過ごした。

町内の111人が参加。笛師九兵衛さんによる「おもしろ楽器コンサート」があり、オカリナで「たき火」「春の小川」などを演奏。打楽器を演奏する弟子のサル8匹との競演は、九兵衛さんの笛のテクニックと人形のサルの動きが笑いを誘い、皆拍手をして楽しんでいた。

歌謡ショーや民生委員による催し、おひな様作りなどお楽しみ企画が次々とあり、皆で笑い、歌い、大勢での食事を満喫していた。 -

箕輪町と町商工会工業部会員との懇談会

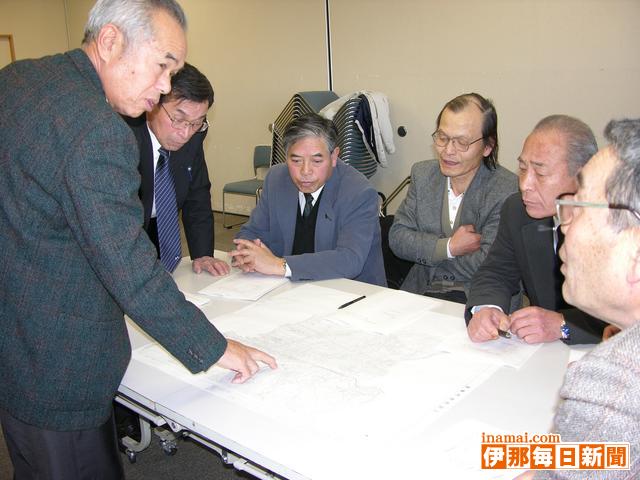

箕輪町と町商工会工業部会員との懇談会が2日夜、産業会館であった。「町の産業振興と支援」をテーマに、既存企業の育成、企業誘致、エコアクション21認証取得などについて活発に意見を交わした。

年1、2回開く懇談会で、本年度は初。平沢豊満町長、産業振興課長ら役場職員、小林紀玄商工会長ら役員、工業部会員の20人が参加した。

町長は、工業部会から質問のあった工業振興のためのビジョン、企業誘致の現状と課題、既存工業団地の状況などを説明。既存企業育成のための支援や、既存工業団地周辺への企業誘致促進と農業振興地域除外手続きの素早い対応と周辺環境整備の全面的なバックアップに取り組みたい考えを示した。

国内規格の環境経営システム「エコアクション21」で、複数の事業者が一斉に取り組む「自治体イニシャティブ・プログラム」について、部会員から「エコアクション21を認める大手企業が増え、ぜひ検討しないといけない」「町である程度引っ張っていかないと進まない。考えてほしい」「企業が認証取得するときに費用が少なくなるようお願いしたい」など、町の積極的な協力を求める声があった。

アドバイザー制度が十分に活用されていない現状については、「産業振興課と商工会の指導員も含め、企業を回って実態を把握し、困っているところを見てアドバイザーを紹介することをしてほしい」と要望した。

産学共同のため大学の研究室を企業に紹介するなどの支援、インフラ整備、既存企業の人材確保への協力-なども求めた。 -

水道水を考える 環境セミナー

箕輪町の松島コミュニティーセンターで29日、環境セミナーがあった。信州大学の出前講座として、繊維学部の中本信忠教授が「安全でおいしい水道水の再確認」と題して講演。町内の環境団体員や一般町民など約70人が集まり、耳を傾けた。松島分館(有賀正信分館長)主催。

中本教授は、安全といわれる水道水でもペットボトルの水を買う人が多い。塩素臭い水道水は信用されていない竏窒ニし、薬品処理をする「急速ろ過」と生物浄化する「緩速ろ過」処理の違いについて語り、「生でおいしい水道水を飲みたいなら緩速ろ過処理にしたほうがよい」と訴えた。

中本教授によると、急速ろ過は細菌を完全に取り除けないため、塩素殺菌を必要とするが、発ガン性物質の生成が危険視される。対して緩速ろ過は、自然界で水が浄化される仕組みを人工的に再現しているため、安全な水作ることができるという。 -

箕輪町特別職報酬

現報酬額の減額幅縮小の答申箕輪町特別職報酬等審議会の北沢喜恵治会長と原幸喜職務代理は2日、平沢豊満町長が諮問した06年度の特別職等の報酬について、05年度減額率を一律2%緩和する答申をした。町長は「答申を尊重したい」と答えた。

答申は、給料月額に対し町長23%(前年度25%)、助役13%(15%)、教育長13%(15%)、町議会議員3%(5%)相当額の減額。改正時期は06年4月1日。

審議会は、平沢町政3年間の徹底した行財政改革で歳出削減の努力による歳出を抑制していること、町の税収が回復のきざしを見せていること、県内同規模の町に比べ町の特別職の減額幅が突出していること-を挙げ、「町長の意志を尊重しつつ、現報酬額の減額幅を若干縮小することが現実的」との視点で答申内容を決めた。

答申に基づき減額した場合、06年度の特別職報酬の年額(期末・寒冷手当含む)と月額は町長1155万4800円(月額63万9100円)、助役1014万3500円(58万2900円)、教育長805万3千円(48万8940円)、議長500万8千円(29万8760円)、副議長399万9千円(23万8620円)、委員長383万7千円(22万8920円)、議員357万7千円(21万3400円)。

審議会委員は、北沢喜恵治会長、原幸喜職務代理、桑沢文雄さん、小川ゆかりさん、金井竹重さん、宮崎幸男さん、福田英治さん、斉藤喜久子さん、竹腰佐保さん、吉崎治郎さんの10人。 -

ボランティア始めるきっかけづくり後押し

箕輪町文化センターで29日、ボランティアアドバイザー養成講座の初回があった。町内の福祉施設関係者や一般町民など約70人が受講し、フリージャーナリストの内山二郎さんの講話に耳を傾けた。町社協、町ボランティアセンター主催。

ボランティア活動をはじめるきっかけづくりを後押しする、同アドバイザーの養成を目的として、本年度初めての企画。内山さんは「これからのボランティアのあり方を考えよう」と題して、ボランティア活動の捉え方とアドバイザーの役割りについて語った。

内山さんは「自由に提案することで、一つひとつの課題が見えてくることは、地域福祉の出発点に役立つ」と、受講者一人ひとりが考える町の将来象や地域の心配ごとなどについてワークショップを開いた。受講者からは「子育てを相談できる町にしたい」「障害者の就職先がない」「退職後の男たちが時間を持て余している」などの意見が上がっていた。

講座は3月23日までの全6回で、社協関係者や心理学博士らによる講義・演習が予定されている。 -

火災多発で注意呼びかけ

箕輪町で27日から29日まで3日連続で枯れ草を焼くなどの火災が発生し、箕輪消防署と町消防団は防災無線などで注意を呼びかけている。

1月は29日までに4件の火災が発生。そのうち3件が畑の枯れ草などを焼く火災で、10日に木下一の宮、27日に上古田、29日に大出で起きた。たき火の延焼のほか、たき火の不始末などが原因と見られている。

消防署は、「空気が非常に乾燥し風の強い日が多い。屋外でのたき火は十分注意して。春先になると田畑の枯れ草を焼くことが多くなる。飛び火の危険もあるので気をつけてほしい」と話している。 -

箕輪町の治安情勢

05年犯罪、交通事故ともに減少箕輪町警部交番連絡協議会(小林紀玄会長)の新年会が26日あり、倉田千明交番所長が箕輪町の05年の犯罪や交通事故発生状況など治安情勢を報告した。

05年は犯罪、交通事故とも04年より減少した。犯罪発生状況は届出282件で前年より62件減少。件数別では自動販売機荒しが最も多い42件。万引き、空き巣、出店荒しが増加し、車上狙い、器物損壊、自転車盗や自動車盗、詐欺は減少した。

地域別の発生状況は、松島が121件で最多。次いで木下、沢となっているが、04年と比べ3地区いずれも件数は減少した。

交通事故の発生状況は、人身事故126件で30件減少、物損事故572件で2件減少。死亡事故はない。

箕輪町警部交番は、05年の検挙実績が県内の交番で4位の好成績を収めたことも報告した。 -

箕輪町消防団夜警巡視激励

箕輪町消防団は昨年12月中旬から各分団の計画に沿って、町民が安心、安全に暮らせるようにと火災予防を呼びかけて夜警をしている。27日夜、平沢豊満町長、消防署長、箕輪町警部交番所長、消防団長らが各分団を巡視し、団員を激励した。

第5分団の屯所では幹部以上の10人が整列。登内寛智分団長が、夜警実施状況とともに、現在まで異常がないことを報告した。第5分団は、昨年12月27日から3月7日まで延べ33日間の日程で、午後7時半から11時まで、3人が三日町と福与全域を夜警している。

平沢町長は「大変冷え込む中ご苦労様。乾燥して火災発生の環境が整っている。大変だが予防消防のため最大限の努力をしてほしい」、荻原利一団長は「雨や雪が降らず大変乾燥している。すみずみまで広報して火災が起きないようお願いする」と訓示した。

箕輪町警部交番の倉田千明所長は、「犯罪はいつ発生するかわからない。消防施設や車など十分管理して被害にあわないように。寒い中だが健康に注意して頑張って」とあいさつした。 -

箕輪町水道運営審議会

箕輪町水道運営審議会は26日、町役場で開き、町が水道事業の経営変更と第5次拡張事業計画を示した。

水道事業の経営変更は▽計画給水人口を2万3400人から2万7300人に増加▽計画給水量の1日最大給水量を1万750立方メートルから1万1460立方メートルに増加-。変更理由として、12年に下水道普及率100%達成による水洗化区域の拡大、153号バイパス完成に伴う周辺地域へのレジャー産業などの進出計画で水需要の増大が推察されることなどを説明した。

第5次拡張事業計画は06縲・5年度の10年間の計画で、国の起債事業。人口増加に対応するため配水区域を見直す。主な事業は北西部地区への対応・下古田簡水統合、長田配水池の新設、古い水道管の解消、バイパスの水道管布設など。 -

【記者室】節分の風習

節分の豆まき。ある寺では、豆をまいた年男年女に福升をあげているが、近年は遠慮する人が増えたという。現代生活では使用機会も減り、必要ないということらしい。幸福や長寿の祈りを込めた福升を頂いたら幸せになれるような気もするのだが▼ところで関西の風習という巻きずしの丸かぶり。ここ数年、急に関東方面に広がったように思う。コマーシャルを見るたびに、この風習を新たに取り入れている家庭はどれくらいあるのかと考える▼商売上の戦略も少なからず手伝っていると思うが、定着したかどうかは別として、ある地域特有の風習をコマーシャルまでして広めなくても…と思ってしまう。それでも、丸かぶりで幸せになるのならよしとするところか。(村上記者)

-

箕輪中生が人形劇公演

箕輪町の箕輪中学校11・12組は24日、松島保育園で人形劇を披露し、園児を楽しませた。

11・12組は毎年、学習で人形劇をしている。題材選びから台本、舞台や人形制作、音響、公演まですべてを協力して取り組む。公演を通して人との接し方を学ぶ活動にも位置付けている。

本年度は「アラジンと魔法のランプ」。毎年、松島保育園で公演しているが、園児に楽しんでもらえるように登場人物を考え、アラジンなどのほかに、子どもたちの好きなドラえもんを登場させた。

生徒は「せりふを覚えるのが大変だった」と話していたが、人形を操って熱演。園児は人形を目で追いながら楽しんでいた。中学生の保護者も参観した。 -

撮影も仕事も楽しみながら

カメラ用のフィルター製造業・マルミ光機長野工場(箕輪町松島)の社員でつくるマルミ写真塾の写真展「趣くままに」は2月3日まで、伊那市の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている=写真。入場無料。

写真撮影を楽しみながら仕事も楽しもう竏窒ニ、4年前に愛好者で発足し、今回で4回目の展示となる。南アルプス、中央アルプスの山並みの風景や花、鳥などが題材。半切から4つ切りサイズの新作を、メンバー9人が一人1縲・点の計18点を出品している。

白く雪化粧した北アルプスを背景に、黄色い菜の花が映える「白馬春景」、新車の周りに人だかりができている「幕張のモーターショー」など、見る人の興味をそそる個性的な作品ばかり。メンバーの中には、常にカメラを持ち歩いている人もいるほどで、それぞれが思い思いの風景を撮影して楽しんでいる。

マルミ写真塾代表の唐沢豊長野工場長は「メンバーが身近に撮った写真を楽しんでもらえれば」と来場を呼びかけている。

土・日曜日、祝祭日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

箕輪の竜東線の未来を考える会

箕輪の竜東線の未来を考える会は24日、町文化センターで開き、竜東線計画路線案を協議した。

これまでの協議や交通量調査結果などを基に、正副会長と竜東線の地元5区の区長が路線の計画案を作成して示した。

計画路線案は、十沢交差点から北小河内方面は町道760号線(農免道路)、南方面は交差点から町道900号線を通ってまっすぐ南へ天竜川沿いに延ばす。

各区ごとに地図に書いた計画路線案を協議。「三日町は県道の拡幅が考えられないのでバイパス1本でいく考え」「伊那のふるさと農道につなげたほうがいいのでは」など意見を出し合った。

今後、計画案を各区に持ち帰り協議する。 -

文化財防火デーパトロール

第52回文化財防火デーの関連行事として、箕輪町文化財保護審議会、箕輪消防署、町教育委員会は26日、町内文化財の防火パトロールをした。火災予防のための周辺環境整備や消火器の設置などを確認した。

パトロールは年1回。町にある指定文化財の防火、防災対策を目的に、文化財の管理者や所有者立ち合いのもと、消防署からアドバイスを受ける。

今年は、白山神社本殿、富田神社、養泰寺観世音菩薩像、高雲寺五大明王、南宮神社本殿・社叢の5件。

82年に町有形文化財に指定された富田神社本殿では、周辺にたばこやマッチなどがないか、ごみがたまっていないか、消火器は設置しているか、電気の配線は老朽化していないか-など、神社内や周辺を見てまわり、併せて、通常は見ることのできない文化財を確認した。

消防署では「神社は普段人がいないので、火災予防が一層大事になる。十分に気をつけてほしい」と注意を呼びかけた。 -

無量寺で節分の福升準備

箕輪町北小河内の西光山・無量寺で26日、中川弘道住職が節分行事の福豆まきで使う福升を準備した。

無量寺は、2月3日に節分星祭り厄除護摩祈とう会と年男福豆まき行事をする。公に節分行事をするようになって15年目。年々訪れる人も増え、にぎわう。

ヒノキの福升は30個用意。中川住職は、「少しでも安心して世の中をわたっていけるように、皆さんが幸せになり、長生きできるように祈る気持ちを込めている」と話し、「福」と「寿」の文字を一筆一筆、丁寧に書き入れた。

2月3日の護摩祈とうは午後2時から。毎年恒例のアトラクションは3時から。昨年と同じくキングレコード専属歌手の大木綾子歌謡ショー。「多くの人に見に来てほしい」という。年男年女による福豆まきは4時から。福の賞品500個は町内の商店が協力している。

年男会費は1万2千円、星除け祈願1人千円、厄除け祈願1人3千円、交通安全お守り1たい500円。 -

箕輪ダム、今後の対応

上伊那5市町村に水を供給する箕輪ダムの貯水率が過去最低を記録したことに伴い、各市町村でつくる上伊那広域水道用水企業団は、伊那建設事務所などと協議を重ね対策措置を講じている。

1月15日からは、自己水源の活用を増やすよう受水5市町村に働きかけ、箕輪ダムの取水量の約8%、1日3千縲・500トンを自主節水している。

配水量割合は、受水5市町村によって倍近く異なり、事態の認識にも格差がある。そのため、地域住民への働きかけなどは、それぞれの市町村に委ねている。24日の協議の段階では、住民に対して節水などの働きかけている市町村はなく、まずは現状を知ってもらう取り組みが中心となっている。

全国的な状況と比較すると、現在は取水制限をするほど危機的状況にはないという。しかし、今後は農業用水の確保も必要となるため、貯水量の温存を進めている。

企業団の担当者は「水は限りある資源。改めて水道の重要性を認識してほしい」と話している。 -

箕輪ダムの貯水率、過去最低

伊那市や箕輪町など上伊那5市町村へ上水道や農業用水を供給している箕輪ダムの貯水量が、過去最低を記録した。

25日現在の水位は7・3メートル。有効貯水量380万トンの約53%しかなく、過去最低だった02年の57%を下回った。今後まったく雨の降らない状態が続けば、103日で利用可能な水が底をつくと予測している。

ダムは昨年7月に、常時満水位だったが、9、10、11月は例年よりも台風などが少なく、平年の半分程度しか雨が降らなかった。冬季に入ってからは寒波が続いた影響で流入する水が減少。さらに、北信と異なりこの地域は雪が少ないため、このままの天候が続けば雪解け時の回復も期待が薄い。伊那建設事務所の担当者は「これまでになく今後の動向に予測がつかない状況」と話す。

昨年11月ころから状況を見守ってきた同建設事務所は、利水者団体に情報提供するなどして、早期の対策を促している。また今後は、ホームページなどで、一般にも広く情報提供をしていく。

182/(水)