-

箕輪町議会一般質問

◆箕輪北小学校通学路の町道2号線の歩道確保について桑沢幸好議員が質問した。

平沢豊満町長は、「駐車場になっている敷地を、階段をつけて通れるよう対応を考えている。PTA、地元が地主と折衝する形で進めている」と答えた。

◆町道4号・8号線交差点改良と春日街道木下地区歩道設置について春日巌議員が尋ねた。

町長は、「4号線・8号線の交差点は06年度に対応したい。春日街道の歩道整備は松島の北から始める予定」とした。

◆障害者自立支援法の自己負担減免に関する資産などの調査方法について三井清史議員が尋ねた。

町長は、「町が調査することになるが、調査はあくまで自己申告を前提にやる。それを裏付けるさらなる調査は恐らくできないと思う」と答えた。

◆木下南部西部線の調査検討状況を松崎久司議員が尋ねた。

町長は、「勾配があり、ある程度の法面確保には10数戸の移転が必要。道が開いても乗り込めないということもあり効果が少ない。町道4号線の改修による対応が現実的かと思う」とした。

◆自動体外除細動器(AED)の導入について三沢興宣議員、唐沢荘介議員が質問した。

町長は、「ながた荘、ながたの湯は来年度導入を検討している。人が多く集まるところ、必要なところに導入していく」と答えた。 -

日象展で東京都知事賞受賞

箕輪町木下

小松千絵さん(29)

日本表象美術協会主催の全国公募展第32回日象展(11月25日縲・2月1日、東京都美術館)で、初出品した日本画「ほろほろ」が東京都知事賞を受賞した。

日象展は、全国約450人の会員らで構成する総合的な美術団体展。受賞の通知に、「何があったのかなとびっくり。年上の方が多いので、本当に私でいいのかなぁとそればっかりです」。受賞作品「ほろほろ」(80M)は、フサホロホロチョウを描いた。

白いトラが来ると聞いて出かけた移動動物園で見たフサホロホロチョウ。「柄がきれいで見た瞬間にかっこいい!と思った。いかつい顔をしているのに声がピヨピヨしていて、見ていて面白かった」。生きているものを描きたい-という思いがあり、「フサホロホロチョウはものすごく存在感が強い。間違いなく生きている感じがする」と8羽描き、背景には銀箔をはった。

小さいころから絵が好きで、高校時代は美術部。動物や細かいものを描くことが好きで、空想画に近い作品も多く描いていた。美術の先生に日本画を勧められ、3年生のとき、本を参考に初めて描いたのは、夏椿の下にスズメをくわえた黒猫がいる絵。有名な画家の黒猫や夏椿の絵が印象にあったこと、当時飼っていた猫が鳥を捕ってくるのが上手だったことから出来上がった作品だという。

美術短大の日本画コースに進学し、卒業後も1年間は研究生として在籍し絵を学んだ。

実家に戻って家業を手伝い2、3年は絵を描いていなかったが、箕輪町の「ながたの湯」で展示をしている「MAながた会」に誘われ、5年ほど前から再び絵筆を持った。IAC美術展に出品して賞をもらい、今年は伊那美術展初出品で新人賞を受賞するなど各賞を受賞した。

「筆が遅いからなかなか思うようにいかなくて…」。大きな作品は下準備だけでも時間がかかり、仕上げるのに1年かかる。その間に、ながたの湯に展示する小品も描く。

題材は「植物・昆虫・鳥」。そのうちに動物も仲間入りしそうだという。「自分が実際見たものを描かないと嘘が入ってしまう。少なくとも自分が写真を撮ったものか、見たものでないと描かないようにしている」。

カメラを持ってあちらこちらを歩く。鳥が飛んでいるのを見ると写真を撮り、夏には昆虫やチョウがいると虫取り網をもって庭を走り回る。「知らない人が見たらちょっと怪しいかも…」と笑う。

捕まえた昆虫は、虫かごに入れてスケッチする。「後々使えるように、目に入って気になったものはストックしておく」。制作に取りかかるとき、描きためたスケッチや写真を組み合わせて構図を決める。

「絵は、自分の作りたい世界、作りたいものを表現できることが面白い」

今は、来年の展示会に向け準備中。頭の中に、ぼんやりとしたイメージが浮かんでいるところだという。 -

軽4貨物と衝突 高校生が骨折

14日午前7時53分ころ、箕輪町の国道153号バイパスの交差点で、高遠町藤澤の無職・伊藤辰幸さん(75)が運転する軽4貨物自動車と、横断歩道を横断中の箕輪町の高校3年生・渡邊美波さん(17)が衝突。この事故で渡邊さんが骨盤を折るなどのけがを負い、伊那市内の病院へ搬送された。

-

ながたの湯開業7周年でお客様大感謝デー

開業7周年を迎えた箕輪町の日帰り温泉施設「ながたの湯」は14日、記念イベント「お客様大感謝デー」を開催し、朝から多くの入浴客でにぎわった。

98年の開業以来、13日現在で営業日数2284日、有料入場者数164万5676人を記録。当初は一日平均500人の利用を目標としていたが、現在の平均は約720人。好調な実績を保持している。リピーター率が高く、ほぼ毎日訪れる入浴客もいる。

この日は、ご飯団子が入った「ながた汁」の無料サービスや、入浴券購入者を対象としたお楽しみ抽選会を実施。

また、7周年記念イベントとして回数券を70冊以上利用した入浴客41人に記念品を進呈するほか、日帰り旅行が当たるキャンペーンもしている。

平澤豊満町長は「大変多くのみなさんに日々利用してもらい、町内だけでなく諏訪・岡谷方面から来る人も多い。これからも楽しんで利用してほしい」と話していた。 -

箕輪町公民館ふきはら大学院が人権講座

箕輪町公民館ふきはら大学院は9日、人権週間(4縲・0日)に合わせて人権講座を町文化センターで開き、町人権尊重のまちづくり審議会の藤田隆美会長の講演を聞いた。

「“人権”ということを考える」と題し、人権思想の歴史や人権について考えた人々を紹介。福沢諭吉の「独立自尊新世紀」から「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずといへり」の言葉を挙げ、与謝野晶子が日露戦争時に発表した詩「君死にたまふことなかれ」を示し、「真実をきちんと言う。これが人権」と話した。

金子みすずの詩「積もった雪」も紹介し、上の雪、下の雪、そして中の雪が登場する詩は人間社会のことだろう-と解説しながら、「視点を動かし、あらゆる人の立場を思いやれる心が人権の根本。みすずの詩に人権の根本につながる精神を感じ取る」とし、「人を大切にすることが人権の基本。自分をはっきり言える人になっていきたいと思う」と話した。 -

伊那技専生徒、県産材を使った建物づくりに挑戦

これから大工になる人材に県産材の良さを知ってもらおう竏窒ニ、県産材の利用普及に取り組む県の認定グループ「寺子屋信州木づくりの家」は、伊那技術専門校建築科の生徒らと共に、県産材を使った建物の建築を進めている。

地元の建築士、設計士などでつくる同グループはこれまでも、県産材の住宅見学会などを開催。県産材の良さをアピールしながら需要向上を目指している。

今回は伊那技専生徒らに、県産材建築物の建設作業を手伝ってもらうことを企画。大工の高齢化が進む中、若い人材を育てながら県産材普及にもつなげることを目的としている。

生徒が作業を担当しているのは箕輪町に建設中の倉庫。設計士・若林晴二さんの設計図に基づき、骨組みから上棟までを手がけている。

普段の実習は輸入材を利用している生徒らは、県産材特有の固さに戸惑うこともあった。しかし、実際の作業を通して県産材の感覚を実感したようだった。

上棟後は同グループの建築士らが仕上げを行う。

倉庫の横に本職大工が建設している県産材住宅と共に、3月に完成する予定。 -

【記者室】「愛」ある世の中に

箕輪町であった人権講座で、「人の立場を思いやれる心、互いを大切にすることが人権の基本」と講師は話した。小学生殺害のニュースなどから「そこには人権もなにもない。衣食足りて礼節を知るというが、衣食足りて殺伐となってしまった」と嘆いた▼殺人事件や虐待など恐ろしいニュースが多い。子どもたちを守ろうと自治体や教育関係者が緊急対策会議を開き、箕輪町も今週予定する。こんな会議が必要な社会になっていることがとても悲しい▼清水寺で発表された今年の漢字は「愛」。「現実は愛でいっぱいとは言えない世の中を、愛で染めたいという人々の気持ちが反映されたのでは」と報道された貫主の話のように、愛で満たされる世の中になってほしい。(村上記者)

-

竹内美津子(たけうち・みよこ)さん

-

箕輪町議会一般質問

町長最終年度へ箕輪町の平沢豊満町長は12日、町議会12月定例会の一般質問で、就任以来3年間を振り返り「ほとんど休日もなく職務を遂行できたことは幸せだった」とし、最終年度の町政運営は「全力疾走で任期をまっとうしたい」と話した。浦野政男議員の質問に答えた。次期選挙についての質問には、「まだ1年残っているので、残された任期をラストスパートで最大限努力したい」と答えるに留まった。

3年間の総括は、「“活力ある住みよいまちづくり”の実現のため民意を町政の表舞台に上げ、尊重しながらやっていくスタンスできた。公約はある程度はできたかなと思う。形、方向付けはできてきた。これからは中身」とし、「変化の激しい時代に成功するには変わり続けることを前提にやっていきたい」とした。

行財政改革では、「助役2人制は変動の激しい行政の中で大成功だった」と評価。公共事業見直しは、有機センターとベゴニア園を中止。入札制度は受注希望型を導入し「全体で20%の効率化できた」。今後は「公共事業をオープンにし、町民益を追及したい」とした。

福祉は「トップ集団にいると認識」、教育は保育園の運動あそび導入、小学校の国際交流員派遣などの体制づくりを評価した。 -

箕輪町・上古田公民館にイルミネーション設置

西部花街道をつくる会上古田支部は10日、箕輪町の上古田公民館横に高さ約13メートルのツリー型イルミネーションを設置した。点灯時刻の午後5時にはイルミネーションを楽しみにする地元住民がツリーの周りに集まり、幻想的に映し出された光の輝きを楽しんだ。

地域活性化と青少年の健全育成を目的とした初めての取り組み。5月に設置したこいのぼりに引き続き第2弾となる。

ツリーのテーマは「星の輝くページェントin花街道。地域の人から提供してもらったヒノキを公民館横の畑にたて、赤や青、緑などに光る発光ダイオードの電飾3200個を飾った。

「ツリーにお願いごとしなきゃ」と願いをかける子どもの姿もあった。 -

小学生が「花咲じいさん」を題材に山車作り

来年1月の箕輪町木下の南宮神社初祭りに向け、子どもの山車(だし)クラブ「スマイル山車くらぶ」は、昔話「花咲じいさん」の制作に当たっている。

今回の題材は、えとの犬にちなんで、子どもたちが決めたもので「ここ掘れ、ワンワン」と犬がほえた場所をおじいさんが掘り、小判が出てきた一場面を表現する。

人形の頭は、発泡スチロールをやすりで削り、和紙をはってから色を塗る。胴体は、木の枠にワラを使って膨らみを持たせ、針金で留めてシートを巻き、衣装を着せて完成する。

参加は5、6年生を中心にした希望者11人。11月初旬から制作に取りかかり、毎週土曜日を活動日にあてている。

10日の作業には、小学生8人が参加。木下山車飾保存会員4人の指導を受けながら、くわや木に咲く花などの小物を作ったり、人形に衣装を着せたりした。

じいさんの頭づくりを担当した中部小学校6年生の荻原祐樹君は「やすりで形を作るのが難しかった。去年のほうがうまくいったかなと思うけど、まあまあの出来」と話していた。

小物作りや物語を簡単に説明したナレーションの入れ込みなどをし、来年1月10日の舞台セット完了を目指す。

「スマイル竏秩vは01年に発足。山車飾りは町無形文化財に指定されていることから、保存会の岡久幸副会長は「後継者として育ってくれれば」と期待を寄せる。

初祭りは来年1月15日、神社である。「犬の踊り子」「安寿と厨子王」など6点が奉納される予定。 -

収穫した野菜でカレー会

箕輪町公民館のやきはた小学校は10日、産業会館で収穫祭「初代カレー会」を開いた。親子ら約30人が参加。自分たちが栽培した野菜を使って2品を作って試食し、収穫を喜び合った。

やきはた小では、トウモロコシや野沢菜、サツマイモなどの野菜づくりを体験。出来はよく、参加者が自宅へ持ち帰ったほか、収穫祭でカレーやさつま汁にして味わった。

昼食に合わせ、保護者らが大きめにジャガイモを切ったカレー、ダイコンやニンジン、ゴボウ、長ネギなど野菜たっぷりのさつま汁を用意。親子らは「おいしい」と平らげ、おかわりする人も目立った。

また「意外にうまい」という納豆カレー(生卵入り)の紹介もあり、名乗りを挙げた小学生の女の子1人が挑戦。納豆を混ぜたご飯の上にカレーをかけて「いただきます」。「一緒に食べるもんじゃない」という周囲の声をよそに「両方の味がして、うまいよ」と納豆の糸がひくカレーを口へ運んでいた。 -

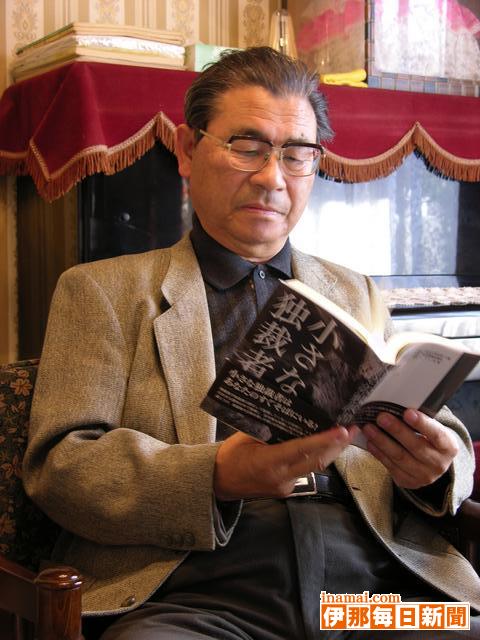

箕輪町前教育長大槻武治さん

小説「小さな独裁者」出版

箕輪町の前教育長、大槻武治さん=松島=が、高校を舞台に、独裁者誕生のシステムを根底に描いた小説「小さな独裁者」を出版した。今、世の中でいわれる「改革」の中身と仕方をもう一度考える必要性を問い掛ける。

物語は、高校の生徒会が中心となり「学校改革」を目指すが、連続殺人事件という不幸な結果につながった一連の事件のいきさつを、加害者となった高校生の担任教諭の友人が、聞き取り調査を基にまとめたという設定。プロローグには、「『改革』を口実にして台頭しつつある新しい形の独裁体制に警告を発するつもりであった。…独裁もまた忘れた頃に足音を立てずに忍び寄ってくるものである」とある。

文中には、「世の中は刻一刻と変化している。流れをとどめることはできないが、人の力でその流れを早めることもできない」という意味の、儒学者・佐藤一斎の言葉を引用。「このことは大事。無理な力を加えて一挙に変えようとすると独裁になる」と大槻さんは言う。

「国政レベルでも行き詰まっている、そういう時代は『改革』という言葉がクローズアップされる。しかし、ヒトラーが登場したときも、経済的閉塞感の中から『改革』を掲げた。『改革』の中身、仕方に問題がある。それを考える必要性、本当の中身から変わっていかないといけないというメッセージを込めた」と話している。

316ページ。1300円+税。東京図書出版会発行、リフレ出版発売。全国の書店で販売している。 -

箕輪町警部交番連絡協議会が交番に冬季支援物資贈る

箕輪町警部交番連絡協議会(24人、小林紀玄会長)は8日、年末特別警戒で昼夜パトロールに励む交番の署員に支援物資を贈った。

協議会は夏と冬の年2回、交番に支援物資を贈っている。

今回は、切りもち12箱、カップ麺12ケース、栄養ドリンク50本を届けた。役員9人が訪れ、小林会長が「犯罪や事故が1件でも少なくなるよう署員に活躍いただきたい」とあいさつした。

倉田所長は、「町内の犯罪、事故の件数は昨年に比べ減少傾向。昼夜パトロールに動いている署員の励みになる。もちもいただき、粘りっこくパトロールしたい」と感謝した。

箕輪町警部交番は昼は金融機関や児童・生徒の通学路、夜はコンビニエンスストアや夜間営業店舗を重点に、夜は南箕輪村まで範囲を広げてパトロールをしている。 -

箕輪南小学校、季節の伝統文化を地域のお年寄りから習う

お年寄りの知恵を子どもに伝えていこう竏窒ニ箕輪南小学校で8日、季節の伝統文化を地域のお年寄りから学ぶ交流会があった。約35人のお年寄りが学校を訪れ、しめ縄や凧(たこ)、昔ながらのすいとんを子どもたちに伝授した。

毎年の恒例。全校で一つを習うこともあったが、昨年から1・2年、3・4年、5・6年の連学年ごとに分かれ、それぞれの成長段階に合った作業に取り組んでいる。今年は1、2年がすいとん作り、3、4年がたこ作り、5、6年がしめ縄作りに挑戦した。

しめ縄づくりで、2年目となる6年生の女子児童は、手際よく縄をなうお年寄りから手ほどきをうけ、いち早くしめ縄を完成。「去年よりはうまくできたが、難しい」と話していた。お年寄りは「今は人からもらうのでしめ縄をつくっていないが、昔さんざん作ったからつくり方は忘れない」と昔を懐かしんでいた。 -

箕輪町中心市街地にイルミネーション

箕輪町商工会が進める箕輪町TMO構想(中小小売商業高度化事業構想)の実働部門「みのわTMOネットワーク2004」(関嘉重代表幹事長)が、中心市街地の活性化のきっかけに-と、松島の商店街などにイルミネーションをともしている。

昨年、日の出商工会が独自で松島駅前通りに電飾をつけ好評だったこともあり、今年はTMOの活動として範囲を広げ、日の出商工会、仲町実業団、通り町実業団、木下南部支会が参加した。

駅前通りに加え、仲町の町道6号線、国道153号、JR木下駅前に点灯。産業道路沿いにもシンボルイルミネーションが3カ所ある。電球や発光ダイオードを2万3千球使い、赤や青、白などの明るい光が街並みを包んでいる。

「階段を上るように一歩一歩充実させていきたい」とし、来年度以降はイルミネーションとともに年末年始のイベント開催も模索している。

点灯は来年1月7日まで毎日、午後5時から11時まで。 -

箕輪町議会12月定例会開会

箕輪町議会12月定例会は6日開会し、町側が指定管理者制度導入に伴う条例案17件、企業振興及び誘致条例制定など条例案2件、05年度一般会計など補正予算案7件、地方公共団体数の増減による規約の変更など14件、町道の廃止、認定案を提出し、市町村数の増減などの議案9件を即決した。残り33議案と請願・陳情は各常任委員会に付託した。

企業振興及び誘致条例案は、優良企業の誘致を積極的に進めるための条例の全部改正。「工場等設置事業補助金」を抜本的に見直し、進出企業サイドに立った活用しやすい魅力ある制度にし、近隣市町村より特徴があり、補助内容については「イコールorベター」にする考え。

改正案は、対象業種と補助条件は現行通り。指定申請は廃止する。従業員福利厚生施設は工場の一部とみなす。

条例案可決後に制定する工場等設置事業補助金交付要綱は、現行の特定地域とその他の地域の区別をなくし、工場の新規企業は現行の特定地域1年間(上限1千万円)・その他の地域1年間(上限500万円)を5年間(上限なし)、既存企業は現行の特定地域1年間(上限700万円)・その他の地域1年間(上限500万円)を3年間(上限なし)とする。機械、申請期間は変更なし。

指定管理者制度導入に伴う条例改正案の施設は、コミュニティセンター、北西部多目的センター、西部運動場、社会福祉総合センター、デイサービスセンター、老人福祉センター、老人憩いの家、生活改善センター、農村公園、転作促進研修施設、産業会館、みのわ温泉ながた荘、信州かやの山荘、萱野高原亜高山植物園、温泉スタンド、みのわ温泉ながたの湯、ながた自然公園。

一般会計補正予算案は、予算総額に歳入・歳出各7156万5千円を追加する。町郷土博物館の回廊下鉄骨吹き付けアスベストの除去工事請負費は320万円。

各常任委員会に付託した請願・陳情は次の通り。

◇請願 ▽個人所得課税における各種控除の安易な縮小を行わないことを求める意見書(案)の採択に関する請願

◇陳情 ▽児童扶養手当の減額取り止めなどに関する陳情書▽患者・国民負担増の中止と「保険で安心してかかれる医療」を求める陳情書▽看護職員の大幅増員を求める陳情書▽公共事業を防災・生活関連に転換し国土交通省の事務所の執行体制等の拡充を求める陳情書▽「高校改革プランの実施計画策定を先延ばしし、県民合意の高校改革をすすめることを求める意見書」採択を求める陳情書 -

第1回みのわ祭り検討委員会

箕輪町の夏のイベントみのわ祭りのあり方を考える「みのわ祭り検討委員会」(桑沢昭一委員長)は5日、役場で第1回委員会を開いた。祭り開催を前提に今後祭りの方法を検討する方針を決めた。

区長会から、毎年祭りの反省が翌年に生かされないため早くから検討してほしい-との意見があり、開いた。

委員会は、2005みのわ祭り実行委員会(実行委員長、正副部会長)、区長会、交通安全協会、商工会のほか、町内で祭りをしている福与城址を守る会、もみじ湖夢くらぶ各代表の計15人で構成。

桑沢実行委員長は、「みのわ祭りをどうしていったらいいか何年も課題。マンネリ化もある。白紙に戻ってゼロから検討したい」とあいさつした。

委員からは、「区の負担が大きすぎる」「祭りを盛り上げるため自分達の意思で積極的に参加する仕組みが必要」「太鼓や踊りなどのサークルが積極的に参加できるゾーンを作って自由参加にするのも一つの方法」「時間を短く中身を凝縮。花火も手筒花火だけでいいと思うのでもっと手筒花火を応援し、町の特徴を生かした祭りに」などの意見が出た。

会場はバイパスと国道153号の両方の声があった。

意見を基に来年も祭りを開催することを前提に内容の見直しをはかることで合意。来年1月に第2回委員会を開き、他市町村の祭りも参考に検討する。 -

箕輪西小作品展

箕輪町立箕輪西小学校は13日まで、児童の作品展を町文化センター展示コーナーで開いている。全校制作の粘土作品をはじめ各学年の学習の成果を発表している。

1年生は、カメの絵に「かめさんよ どうしておそい なぞすぎる」など一人ひとりが感じたことを書き添えている。2年生は「秋のおくりもの」で、まつぼっくりやどんぐりなど木の実を使って虫や公園、ケーキなどを制作。3年生は紙を切って作った顔、4年生はステンドコラム、5年生は絵手紙、6年生は「めざせ!縄文人」で勾(まが)玉を展示した。

粘土作品は「ラジオ体操」。伸びたり、曲げたりとそれぞれ体操の動きの特徴を上手に表現。「117名で作ったカレーライス」と題した壁面いっぱいの大きな絵にはカレー作りをする児童を描いている。

児童の学習の頑張りが伝わる力作ぞろいで、文化センターを訪れた人々が関心を寄せている。 -

箕輪町木下の泉沢常会がイルミネーション点灯

箕輪町木下の泉沢常会1組が、国道153号から箕輪工業高校に通じる道沿いの各戸の庭木や玄関などにイルミネーションをともした。常会初の試みで、5日夜の点灯式は16人が集まり1軒ずつ点灯。赤、緑、青、黄色などカラフルな電飾が通りを明るく照らした。

これまで常会内の2軒が電飾をつけていたが、「個々にやるのもステキだけど、点を線にしたらおもしろいのでは」との荻原省三さんの発案で、「まずはやってみることが大事」と、賛同した7軒が思い思いに電飾をつけた。

道の東から西に向かって順番に点灯。明かりがつくたびに「わあ、きれい」「すごいね」と歓声。星やハート、サンタクロース、トナカイ、スノーマンなど趣向を凝らした飾りもあり、下校する箕工生が「いいですね」と声を掛けて通っていった。

吉江賢次代表は、「この道を毎日、箕工生が通っている。高校改革で問題になっている箕工や、少子化問題をイルミネーションで応援したい。どんなに小さくてもまずは一歩から。これを起点にもっと大きく輪を広げられたら」とあいさつ。「恋人通りって名前にしようか」と冗談も飛び交い、とん汁や酒で点灯を祝った。将来的にはテーマを決めた飾りつけをしたい-との構想もある。

クリスマスの25日まで毎日、日没から夜9時ころまで点灯する。 -

【記者室】みのわ祭りの行方は

みのわ祭りは継続か廃止か-。祭りのあり方を考える検討委員会は、「開催を前提」に今後内容の見直しを決めた。毎年、反省会で祭りそのものに対する意見もありながら「何年も課題」のままできたことには少々問題があるように感じるが、早期検討を求める声に答えて今回委員会を開いたことは一歩前進▼白紙に戻ったゼロからの検討には、サークルが積極的に参加できるゾーン作り、企業参加の呼びかけ、動員につながる子どもイベント-など建設的な意見。町民は皆それぞれに祭りへの思いを抱いている▼来年は第20回。「半強制的」な運営では楽しい祭りは生まれない。企画、運営は容易ではないが、従来とは異なる実行委員会組織の検討も必要かもしれない。(村上記者)

-

「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」が箕輪町図書館に

講談社の「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」がこのほど、箕輪町図書館にやってきた。松島保育園の年長園児らがキャラバンカーの絵本を読んだり、読み聞かせを楽しんだ。

園児は2グループに分かれ、キャラバンカーの見学と本の読み聞かせを交代に楽しんだ。キャラバンカーにはたくさんの絵本があり、子どもたちは一人1冊ずつ好きな絵本を選び、キャラバンカーの前に敷いたじゅうたんの上で自由に絵本を読んだ。

保育士に読んでもらったり、平仮名を大きな声で読んだり、それぞれに絵本を楽しみ、読み終わると「次の本借りる」とキャラバンカーに戻り、何度も何度も借りて絵本に親しんだ。 -

西部花街道をつくる会が憲章つくる

箕輪町の県道与地辰野線(通称西県道)沿いの住民有志でつくる「西部花街道をつくる会」(40人、唐沢弘三会長)が、住んで良かった・住みたいまちづくりのため会の憲章を作り、「さらに協働のまちづくり、地域づくりを進めたい」と気持ちを新たにしている。

憲章は、▽花桃を育て伊那の名所となるようなすばらしい花街道をつくる▽花街道づくりを通じ西部地区住民が人間味あふれ、心が通い合う人間関係をつくる▽美しい花とすばらしい住民のハーモニーにより住んでいて良かった・住んでみたいすばらしい地域をつくる-。

西県道を花街道にしたい、ボランティアで地域の活性化のために-と今年2月に発足。5月に西県道に花桃の苗木350本を植え、草刈りや水やりなどの管理をしてきた。来春、花桃650本の植樹を計画している。

唐沢会長は、「これから楽しみもあり、苦しみもあるが、西部地区がきれいになるように皆の気持ちを一つにして取り組みたい」と話している。 -

ながた荘食堂に新メニュー

長命の里「ながたの薬寿そば」

箕輪町の「ながた荘」食堂に5日、健康によいと言われる杜仲が入った新メニュー「ながたの薬寿そば」が登場する。

信州産そば粉に地元産みのわ杜仲粉末が1割、ジネンジョが入ったそばは黒色で、杜仲の香りが強く、シャキシャキとしたような新しい食感。飲み込んだあとに杜仲独特の香りと苦味が口の中に広がる。薬味の大根や人参と一緒に食べるとサラダのような味わい。

杜仲は利尿効果、高血圧症、コレステロール、肥満を防ぐ効果が期待できるという。

食堂(午前11時縲恁゚後2時)の通常メニューで1200円。宴会や宿泊客の特別注文にも応じる。 -

パソコンの年賀状作り相談

箕輪町の「パソコンで年賀状作りお悩み相談」が2日、町情報通信センターであった。住民が動物写真などを持ち込み、オリジナル年賀状を仕上げた。

「パソコンで、どうやって年賀状を作っていいかわからない」という悩みを持つ住民の相談に応じようと町、町公民館、町商工会の共催で初めて企画。町職員、パソコンインストラクターらが指導に当たった。

年賀状を書く時期とあり、年配者らが参加。相談内容は、年賀状に写真やインターネット上のデザインを使いたい、住所を登録したいなどさまざまで、指導者は一人ひとりにパソコン操作を指導した。

松島の大蔵せつ子さん(65)は「絵を入れることができなかったので参加した。文章と絵のバランスも難しい」と話し、アドバイスを受けながら工夫を凝らして年賀状を作っていた。 -

大規模地震災害を想定した図上シュミレーション訓練

箕輪町役場で2日、大規模地震災害を想定した図上シュミレーション訓練があった。係長以上ら約40人が参加し、災害発生時の活動体制や情報収集・伝達など初動体制を検証した。

消防庁の地震防災訓練実施要領モデルの作成に関する調査研究会委員会事業として取り組んだもの。人口10万人未満の市町村を対象に、問題点の把握や結果を分析して実戦的、効果的な訓練のあり方を探る。

訓練は、マグニチュード7・9の伊那谷断層地震が発生したと想定。「発生直後」「発生後5縲・時間まで」「5縲・時間以降」の3パターンで、村長の状況判断、初動活動の対応などの訓練に当たり、災害への対応能力の強化を図った。

消防庁国民保護・防災部防災課応急対策室の重松秀行室長は「住民、行政が災害のイメージを共有することで、防災能力を高めたい」と話した。

3日は各地区役員らも加わり、防災訓練の必要性を理解し、地域防災力を強化するためのワークショップを開く。 -

箕工未来を育てる会多部制・単位制を魅力ある高校づくりの一角として位置付け

箕輪工業高校の未来を育てる会が2日、箕輪町文化センターであり、地域に魅力ある高校を残すための手段の1つとして、箕工の多部制・単位制への転換を前向きに受け入れ、地域の受け入れ体制の構築、より魅力的な多部制・単位制設置に向けた研究を進めていくことを決めた。

上伊那地域の再編整備案として、上伊那地域の高校改革プラン推進委員らが、全日制・定時制の廃止・多部制・単位制への転換を提案した箕輪工業高校の未来を育てる会は2日、今後どのように箕工を位置付けていくかを考える会合を開いた。これまであくまでの全日制の存続を求めてきた同会だが、今後、同地域に魅力ある高校を残すこを一義的な目的とし、多部制・単位制高校への転換を魅力ある高校づくりを進める上での1つの手段と考え、県教育委員会の案をそのまま受け入れるのではなく、地域に即した多部制・単位制を実現するため、積極的に行動していくことを決めた。 -

かんてんぱぱで手描ぼかし染展

和幸手描染色研究会の生徒や指導者、22人による「手描ぼかし染展」が6日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。「ぼかし」を使った絶妙な色のグラデーションが、約70点の額装や着物などを彩り、訪れた人を楽しませている。

「手描ぼかし染」は友禅を基本とする独自の染色技術で、筆で描くように染色できる。それを追求するため、同会は約20年前に発足。現在は県内10カ所に教室がある。

伊那、駒ケ根教室の生徒と、指導者の作品を展示。手描ぼかし染をより多くの人に知ってもらい、生徒のスキルアップにつなげることが目的。

ハンカチなどの小物から着物、額装まで、細やかで幻想的な絵柄が表現できるため、カンバスに描かれた絵画かと思わせるような作品も多い。

会長の大橋幸子さんの作品展も同時開催。知事賞を受賞した100号の額装や、製作に多くの時間を費やしたという鮮やかな打掛も飾る。

代表の大橋寿朗さんは「一点一点時間をかけて仕上げた作品の数々は見ごたえがある。ぜひ多くの人に見に来てほしい」と話していた。

入場無料。 -

浜っ娘・野良っ娘の交流会

箕輪町と「友好交流推進協定」を結んでいる静岡県浜松市庄内地区の交流協会の女性団体「浜っ娘の会」(40人、山中智沙子会長)と、箕輪町の農業女性ネットワーク「野良っ娘の会」(71人、根橋キサヱ会長)の交流が今年で10年目を迎えた。30日、12月1日の2日間、浜っ娘の会が町を訪れ、一緒に野沢菜を漬けるなどして交流した。

地域間交流で女性の交流もしたい-と始まり、庄内地区と箕輪町を毎年交互に訪問。庄内ではミカン狩りや農産物加工施設の研修視察、箕輪町ではリンゴ狩りやそば打ちなどをしている。

今回は庄内から19人が来町。第1回の交流で野沢菜漬を体験し、10年ぶりに再び野沢菜を漬けた。30日は、愛来里の畑で100キロの野沢菜を収穫体験し、「ながたの湯」上の温泉のお菜洗い場で収穫したばかりの野沢菜を皆で丁寧に洗った。1日は、八乙女コミュニティセンターで野沢菜を漬け込んだ。浜っ娘の会の会員は、「浜松は大根漬や白菜漬だけ。野沢菜漬も大勢でやると楽しい」と話していた。

野沢菜漬は正月開けころに庄内に届ける予定。 -

- 元気印 - の企業経営学ぶ

長野銀行の伊那支店など3支店の取り引き先でつくる「ながぎんひまわり会」の研修講演会がこのほど、伊那市美篶の信州INAセミナーハウスであった。経営ジャーナリストの疋田文明さんが「元気な会社の元気な経営縲恟汨g、負け組の分岐点はどこにあるのか縲怐vと題した講話に、会員約70人が耳を傾けた=写真。

疋田さんは1950年、奈良県生まれ。中小企業経営、小売業経営などをテーマに、経営指導、講演、執筆などの活動を展開。中小企業の経営者と自らの自己研さんを目的に「元気塾」を開設し、元気印の企業が増えることを願い取り組む。

疋田さんは、中小企業が地域で事業を成功した実例を分析しながら説明。商品を生み出す「提案力」や、大型店に客の流出を止める「接客力」などに力を入れる企業の売り上げは伸びているとし、「業種、業態に問わず、中小企業が中身で大型企業に勝てる時代になっている」と訴えた。

また、「地方だから、中小企業だからだめと思わず、面白い仕事ができると思って取り組んでほしい」と、集まった経営者らにエールを送った。

2012/(土)