-

茅原紘さんが池上秀畝の掛け軸を伊那市に寄贈

伊那市西箕輪在住の信州大学名誉教授、茅原紘さんが5日伊那市高遠町出身の日本画家池上秀畝の掛け軸を伊那市に寄贈しました。

5日は茅原さんと妻の泰子さんが伊那市役所を訪れました。

寄贈した作品「雨中の鴫」は雨の中に3羽の鴫が描かれた水墨画です。

骨董品を集めていた泰子さんの祖父が大阪で購入したものです。

茅原さん夫婦はともに関西出身で、信州大学農学部へ赴任した42年前に伊那に移り住みました。

茅原さんは、「長年伊那市で心地よく生活させてもらったお礼になればと寄贈しました。地元の人に少しでも喜んでもらえたらうれしいです」と話していました。

白鳥孝市長は、「郷土の作品をいただきありがたいです」と話していました。

寄贈された作品は、信州高遠美術館に所蔵されることになっています。 -

公立高校入学者前期選抜の志願者数

長野県教育委員会は、来年度の公立高校入学者前期選抜の志願者数を発表しました。

全県の全日制の志願者数は6,894人で、倍率は1.6倍です。

上伊那では、上伊那農業高校の園芸科学科で2.70倍などとなっています。

辰野高校です。

普通科は59人で1・23倍、

商業科は23人で1・15倍となっています。

上伊那農業高校です。

生産環境科は53人で2・65倍、

園芸科学科は54人で2・70倍、

生物科学科は34人で1・70倍、

緑地創造科は46人で2・30倍となっています。

高遠高校は71人で1・48倍となっています。

伊那北高校です。

普通科は前期選抜は行いません。

理数科は40人で1・11倍となっています。

伊那弥生が丘高校では前期選抜は行いません。

赤穂高校です。

普通科は前期選抜は行いません。

商業科は68人で1.70倍となっています。

駒ヶ根工業高校です。

3つの学科一括で75人が志願し1.25倍となっています。

続いて、多部・単位制の箕輪進修高校です。

普通I部は33人で1・65倍、

普通II部、は31人で1・55倍、

普通III部は4人で0・20倍、

工業I部は26人で1.30倍となっています。

高校入試前期選抜は2月12日、合格発表は2月19日に行われます。 -

伊那北保育園餅つき大会

伊那北保育園の園児は5日、地域の人と一緒に餅つきをしました。

餅つき大会は、日頃お世話になっている地域の人に感謝しようと毎年開かれています。

5日は、保育園の給食に野菜を提供している野底野菜の会の会員や民生児童委員などおよそ20人を招きました。

用意したもち米10.5キロも、地域の人が作ったものです。

園児達は、大人に支えられながら一人10回ずつ餅をつきました。

順番を待つ子ども達は、周りで数を数えます。

ついた餅は、きなこやごま、あんこをまぶし味わいました。

伊藤ちと世園長は「昔ながらの餅つきを体験できて子ども達も喜んでいた。地域の人の支えに感謝しています」と話していました。 -

箕輪北小学校 琴教室

箕輪町の箕輪北小学校で4日琴教室が開かれ、児童が日本の伝統音楽を体験しました。

4日は箕輪北小の3年3組の児童が演奏を体験しました。

琴教室は音楽の授業の一環で、児童に日本の伝統音楽を体験してもらおうと開かれているもので、今年で3回目です。

指導にあたったのは、伊那市などで指導や演奏活動を行っている4人です。

このうち気賀沢美香さんは「姿勢を良くして、絃をはじくのではなく押すように弾くとよい」などと指導していました。

3年生は去年も体験していて、指導に合わせてゆっくりと「さくらさくら」を弾いていました。

教室は明後日までの3日間開かれ、全てのクラスが琴の演奏を体験するということです。 -

第5回伊那映像祭

上伊那地域のビデオ愛好家で組織している伊那ビデオクラブは、今年で5回目となる映像祭を伊那市のいなっせで4日行いました。

映像祭では、会員16人の作品29作品が上映されました。

これまで4回の映像祭は、テーマを設け、協同制作するなどして作品を上映してきましたが、今回は、過去の作品の中から各会員の自信作を選び上映しました。

15年前のものから最新作まで、地域の歴史や身近な風景、井月をテーマにしたものや野鳥、昆虫に焦点をあてたものなどバラエティー豊かな内容で、会場は笑いやため息に包まれていました。

伊那ビデオクラブは、平成5年に結成され、今年で20周年の節目を迎えます。

会員は、現在20人ほどで、毎月例会を開いてビデオカメラの扱い方や編集の仕方を学びあっています。

会長の武田ただよし忠芳さんは、「結成以来技術の進歩で様々なカメラを持ちかえて活動に励んできた。」とこれまでを振り返りクラブへの入会をよびかけました。

伊那市の酒井茂副市長、伊那ケーブルテレビの向山公人社長、小坂樫男前伊那市長らも映像祭にかけつけ、「地域の良さを知る教材としての役目や歴史の記録などに貢献していただいているみなさんは、歴史家であると同時に芸術家。更にすばらしい作品を作ってほしい。」と期待を寄せていました。

入会に関する問い合わせは、会長の武田さん76ー1287 事務局の赤羽さん78ー4583まで -

南箕輪村冬季村民体育祭ソフトバレーボール大会

南箕輪村冬季村民体育祭ソフトバレーボール大会が3日、村内の3つの会場で開かれ、チームごと息の合ったプレーをみせていました。

大会には、村民およそ200人53チームが参加しました。

冬場の体力づくりと親睦を深めることを目的に村公民館が冬と夏の年に2回開いています。

年齢ごと4つのブロックに分かれて競技が行われました。

このうち40歳以下のブロンズの部と50歳以上のゴールドの部の試合が行われた村民体育館では、仲間同士声をかけ合いながらボールを追いかけていました。

清水道直公民館長は「楽しくハツラツとしたプレーが多く見られた。この様な機会を大切にしていきたい」と話していました。 -

富県小学校5年生 伊那ケーブルテレビを見学

伊那市の富県小学校5年生は、1日、伊那ケーブルテレビを見学し、アナウンサーなどの仕事を体験しました。

伊那ケーブルテレビを見学したのは、富県小5年にじ組の児童23人です。

5年生は社会科の授業で情報について学習していて、自分たちも取材を受けた事があるケーブルテレビの仕事を学ぼうと見学に訪れました。

この日は、伊藤秀男放送部長から、ニュースを制作する過程を聞ききました。

スタジオでは、一人ひとりマイクを付けてアナウンサーの仕事を体験し、今年の目標を発表しました。

子ども達は、テレビ画面に映る友達の様子を見守ります。

編集室では、実際に機械を操作しました。

富県小学校5年生は、この日見学した事を記事にして新聞をつくり、まとめの学習をするということです。 -

【カメラリポート】菊の湯 貸席最後の宴会

伊那市内で唯一の銭湯「菊の湯」は、広間で料理やお酒を提供するサービスが1月で終了し、59年間続いた貸席業務の歴史に幕をとじました。

-

美篶小学校5年 立林葵さん 社明運動作文コンクールで最優秀賞

伊那市の美篶小学校5年、立林葵さんは、社会を明るくする運動作文コンテストで、県内5400の応募の中から3作品が選ばれる、最優秀賞を受賞しました。

31日、美篶小学校で表彰式が行われ、上伊那地区保護司会の松澤孝資会長から立林さんに表彰状が伝達されました。

-立林さんの作文「相談」-

「これは、私が小学校1縲・年生のときのことです。クラスメイトの男子が、私をたたいたり、つねったりしてくるのです。ふざけ合って軽くやるのならいいのですが、あざができるほど本気でやってくるのです。私は、毎日いたい思いをして帰ってきました」

立林さんは誰にも相談できずに悩んでいましたが、勇気を出して母親に相談したところ、その男の子と話合いをして友達になる事ができたということです。

-立林さんの作文「相談」-

「このことで相談にのってくれる人は周りにたくさんいてくれるということが分かりました。なので、これからは一人でかかえこまず、だれかに相談しようと思いました」

立林さんは、週に2、3冊は図書館の本を読むなど、読書や文章を書く事が好きで、今回の受賞は「とてもびっくりして、うれしかった」と話していました。 -

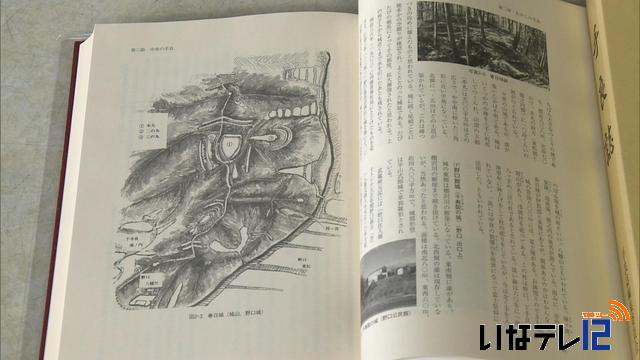

7年の歳月かけ「手良誌」刊行

伊那市手良地区の歴史文化などをまとめた「手良誌」が、このほど完成しました。

26日には、手良公民館で刊行を祝う会が開かれ、関係者や地区住民など、およそ60人が集まり刊行を祝いました。

手良誌は、各地区から写真などの資料を集めた他、住民に聞き取り調査を行い、製作を進めてきました。

全478ページで、わかりやすくなるよう写真や図解を多く使ったということです。

那須野文人委員長は「地域の人達からも喜びの声をたくさんいただいた。地域の歴史を後世に伝える一助になれば」と話していました。

刊行された手良誌は手良公民館などで閲覧することができます。 -

伊那西高校 合唱コンクール

伊那西高校合唱コンクールが29日、伊那西高校で行われ、各クラスこれまでの練習の成果を披露しました。

この日は、全校生徒およそ490人が、11月から練習してきた課題曲と自由曲を披露しました。

審査の結果3年6組が優勝しました。

合唱コンクールの模様は2月19日火曜日から伊那ケーブルテレビ(伊那市・箕輪町・南箕輪村)の121チャンネルで放送します。 -

内藤頼直寄進の鎧かぶと 南福地で確認調査

伊那市教育委員会は、高遠藩最後の藩主内藤頼直が富県南福地にある神社に寄進した鎧かぶとの確認調査を29日、行いました。

住民およそ20人が見つめる中、鎧かぶとが保管されている木の箱がおよそ3年ぶりに開けられました。

今回調査が行われたのは、明治4年に内藤頼直から南福地の諏訪神社と日枝神社に寄進された鎧かぶとです。

明治初期、頼直は高遠領内の116箇所の神社に甲冑などを寄進しました。

南福地のこの鎧かぶともそのうちの1つです。

教育委員会では、内藤家がどのような武具を城に備えていたのかを明らかにするための調査をしていいて、今回で9箇所目です。

およそ1時間半かけ、兜や鎧など1つひとつ写真に収めました。

調査にあたった大澤佳寿子さんは「鎧かぶとが誰の物だったか分からない為作られた時代は分からないが、戦国様式のもので比較的新しいものだと思う」と話していました。

鎧かぶとは、昭和40年代までは例大祭にあわせ飾っていたということですが、現在はほとんど見る機会がないということです。

関係者らは「区の宝として大切にしていきたい」と話していました。 -

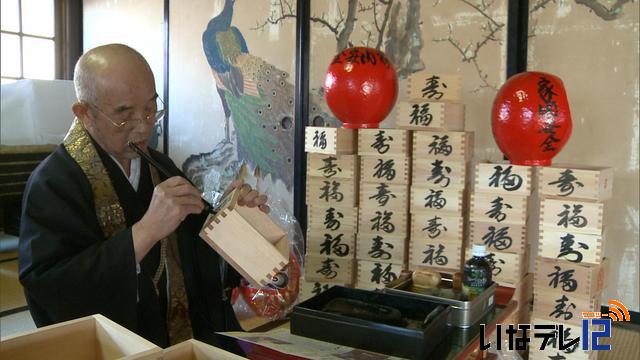

幸せ願い 福升づくり

箕輪町北小河内の無量寺で28日、2月3日の節分で使う福ます作りが行われました。

28日は、中川弘道住職が節分の豆まきで使う升に福と寿の文字を墨で書いていました。

また豆まきでは景品のクジもあり特等は住職が家内安全と書いたダルマが当たります。

無量寺の節分は本堂前で行われることになっていて、護摩祈祷は午後3時から豆まきは4時からとなっています。 -

上伊那林業関係コンクール受賞作品展

上伊那の児童や生徒から国土緑化や野鳥愛護の作品を募集した上伊那林業関係コンクールの受賞作品が28日から伊那市の伊那合同庁舎で展示されています。

会場には受賞作品のポスターや巣箱、23点が展示されています。

上伊那林業関係コンクールは、国土緑化・育樹運動ポスターの部、野鳥愛護ポスターの部、野鳥巣箱制作の部の3部門があり、上伊那の小学校、中学校、高校から426点の応募がありました。

コンクールは上伊那地方事務所が、子ども達に環境や動物に関心を持ってもらおうと毎年開いているものです。

上伊那地方事務所は、「小学生から高校生までの幅広い年齢の作品を味わい、環境や動物について興味をもってもらいたい」と話していました。

受賞作品は、2月1日金曜日まで伊那合同庁舎で展示されています。 -

和楽器と洋楽器のコラボ SO-LABライブ

和楽器と洋楽器がコラボレーションしたバンド、ソーラボのライブが27日、伊那市のいなっせで行われました。

ソーラボは、伊那市や駒ケ根市などに住む尺八、琴、十七絃、ギター、パーカッションの演奏者5人が2000年に結成したものです。

和楽器と洋楽器の融合をめざし、毎年この時期にライブを行っていて、今年で10回目です。

27日はメンバーが作ったオリジナル曲など13曲が披露され、訪れた150人ほどが和洋融合したサウンドを楽しんでいました。

ギターを演奏した毛涯伸さんは、「毎年来てくれるお客様やスタッフの力があり、10年間続けることができた。みなさんの力に感謝します」と話していました。 -

若い感性 芸術フェスティバル

高遠高校芸術コースの生徒による芸術フェスティバルが27日、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれました。

芸術フェスティバルは美術や書道、音楽を専攻している生徒が、これまでの学習の成果を披露しようと開いたものです。

美術と書道の卒業制作展ではおよそ20点の作品が並べられています。

このうち絵画は50号以上の大作が多く、若い感性が感じられる作品となっています。

書道は卒業生3人が共同制作した卒業に関する思いを書いた作品が出品されています。

また音楽専攻の生徒による演奏会も開かれました。

生徒たちは、楽器演奏のほか息のあった歌声を披露していました。

会場には保護者らが訪れ演奏に聞き入っていました。 -

下駄スケート体験会 開催

昭和30年代頃まで使われていた、下駄スケートの体験会が27日、箕輪町の上古田スケート場で開かれました。

体験会は、かつての冬の代表的な遊び「下駄スケート」で実際に滑ってもらおうと、箕輪町郷土博物館が企画しました。

この日は、博物館が所蔵する、下駄スケート11足を無料で貸し出し、子供たちが氷の感触を楽しんでいました。

博物館によりますと、下駄スケートは、明治時代に諏訪地方の飾り職人が、外国製のスケートを参考にして作ったのが始まりと言う事です。

下駄スケートの登場により、冬の遊びとしてスケートが広まり、昭和30年代まで使われたという事です。

博物館のスタッフや地元の人が講師を務め、履き方や滑り方のコツを子供たちに教えていました。

箕輪町郷土博物館では、希望があれば、下駄スケートの貸し出ていて、「興味ある人は体験してもらいたい」と話していました。 -

KIDS自然エネルギー活用コンテスト

小学校で取り組んでいる自然エネルギーの活用や環境活動を発表するKIDS自然エネルギー活用コンテストが、26日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

KIDS自然エネルギー活用コンテストは、上下伊那の企業23社で作る伊那テクノバレー地域センターのリサイクル研究会が毎年開いているもので、今回で5回目です。

伊那小学校6年勇組は、自分たちで作った風車で発電をし、イルミネーションを作ったことを発表しました。

子供たちは、専門家からアドバイスを受けながら、発電した電気を蓄えるシステムも作ったということで、「発電は大変だが蓄電はもっと大変だった」と発表していました。

発足2年目の伊那東小学校環境エコ委員会は、休み時間に「エコパトロール」を実施し全校児童に節電を呼びかけました。

太陽光を集めてペットボトルの中の水を温め雑巾がけの時に利用する活動も行っていて、ひと冬に8万円くらいの石油代の節約になったと話していました。

この日は、伊那市、駒ヶ根市、中川村の8つの小学校がそれぞれの活動を発表しました。

リサイクル研究会では、「エネルギーは限りあるものだと知ってもらい、自分たちに何ができるか考えてもらうきっかけにしていきたい」と話していました。 -

伊藤真一さんの陶芸教室「陶房木賊」生徒作品展

伊那市の陶芸家、伊藤真一さんの陶芸教室「陶房木賊」の生徒による作品展が、伊那市のいなっせで開かれています。

伊藤真一さんは伊那市御園の工房で教室を開いていて、毎年この時期に1年間の成果を発表する場として生徒の作品を展示しています。

会場には、50人の生徒の作品約300点が並べられました。

教室には、上伊那を中心に小学生から80代まで70人ほどが通っています。

個性を活かした作品作りをモットーとしていて、生徒ひとりひとりが、作りたいものを、自由な色や形で表現しているということです。

伊藤さんは「作り手が自然体で楽しみながら作品作りをしている。プロではない一般の人たちがつくりだす自由な世界観を楽しんでほしい」と話していました。

伊藤真一さんの陶芸教室「陶房木賊」の作品展示会は、27日まで、伊那市のいなっせ2階ギャラリーで開かれています。 -

公立高校生の就職内定率 南信は89.0%

この春、南信地域で公立高校を卒業する生徒の就職内定率は、去年12月末現在89パーセントとなっています。

これは24日長野県教育委員会が発表したものです。

南信地域の就職希望者数は1060人で、内定者数は943人となっています。

内定率は89.0パーセントで、県内4地区のうちで一番高くなっています。

しかし、93パーセントだった去年の12月と比べると4ポイント下回っています。

県全体では、公立高校卒業予定者のうち、就職希望者は2,883人で、そのうち内定者は2,541人です。

内定率は88.1パーセントと、前の年の同じ時期と比べ、0.2ポイント減少しました。 -

ハリソン君 送別会

ニュージーランド出身で去年8月から留学しているハリソン君の送別会が20日伊那市のいなっせで開かれました。

17歳のハリソン君は、国際的な高校生の留学機関AFSの留学生として去年8月から松川町に滞在し、松川高校に通学していました。

送別会では、ホストファミリーの宮下さん一家に感謝状を贈呈。

松川高校から三浦章校長と担任の中村邦彦教諭もかけつけました。

三浦校長は、「私が果たせなかった海外留学の夢を海外の生徒を受け入れることで果たそうと力を入れている」とういさつ。

担任の中川教諭は、「ハリソン君のおかげでクラスの雰囲気ががらっと良くなった」と話しました。

AFSを通じて、2月には3人が海外留学を予定しています。

AFS長野飯田支部は、飯田から松本地域で活動していて、1999年の支部発足以来、60人余りの高校生を海外に留学させている一方で、年間40人を海外から受け入れています。 -

親孝行の讃歌 最優秀賞に後藤さん(西春近南小)

両親への感謝の気持ちなどをつづった手紙のコンクールで、西春近南小学校5年後藤あゆ美さんの作品が小中学生の部で最優秀賞に選ばれました。

18日には市役所で、二次審査が行われ、審査委員長の松田泰俊伊那市教育委員長など審査員6人が審査を行いました。

審査の結果、小中学生の部では、47点が入選し、最優秀賞に西春近南小の後藤あゆ美さんの作品が選ばれました。

一般の部では27点が入選し、最高賞にあたる孝行賞に、伊那市美篶の吉田玲子さんの他2人が選ばれました。

コンクールは、伊那市長谷地区に江戸時代から伝わる孝行猿の民話にちなんで伊那市などが実施したものです。

親孝行の賛歌と題したこの事業は、旧長谷村で平成11年から5年間行われていたものをリニューアルし、伊那市が今年度から再スタートしました。

市では、入選した作品を集めた文集を今年度中に発行する事にしています。 -

富県小学校 スキー・スノーボード教室

伊那市の富県小学校のスキー・スノーボード教室が23日伊那スキーリゾートで開かれました。

教室には3年生から6年生100人ほどが参加し、初級、中級、上級のグループに別れ、指導を受けました。

富県小学校では、冬の体育の一環として、雪に親しんでもらおうと毎年スキー教室を開いています。

初級のグループでは、ゆっくりとすべりながら、止まる練習などをしていました。

5,6年生の中にはスノーボードに挑戦するグループもあり、体重のかけ方や安全な転び方などを教わっていました。

ある児童は、「止まるのが難しかったけれど、うまく滑れるとうれしいです。面白かったのでまた来たいです」と話していました。 -

千葉耕風さん 書作展

箕輪町在住の書家、千葉耕風(こうふう)さんの書作展が箕輪町文化センターで開かれています。

会場には掛け軸や額装などおよそ30点がが展示されていて、千葉さんが得意とする書体「隷書体(れいしょたい)」の作品が多く飾られています。

千葉さんは現在78歳。

伊那市や箕輪町で書道教室を開いています。

10代のころから書道を始め、国内外の展覧会に出品してきたということです。

耕風書作展は、27日 日曜日まで箕輪町文化センターで開かれています。 -

かんてんぱぱ小学生絵画コンクール表彰式

第8回かんてんぱぱ小学生絵画コンクールの表彰式が19日伊那市西春近のかんてんぱぱホールで行われました。

最高賞のかんてんぱぱ賞には美篶小学校5年の柴美透さんの作品が選ばれました。

柴さんは、美篶小学校に併設されている木造の資料館を描きました。

19日は入賞した23人が伊那食品工業株式会社の塚越寛会長などから賞状を受け取りました。

かんてんぱぱ小学生絵画コンクールは絵を描くことでふるさとを愛する心を育ててもらおうと伊那食品が毎年行っているものです。

塚越会長は、「作品から生徒のみなさんの一生懸命な気持ちが伝わった」と話していました。

コンクールには、市内16の小学校から935点が集まりました。

入賞作品も含めたすべての応募作品は、27日までかんてんぱぱホールで展示されます。 -

上農高校でAED講習会

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒らが21日伊那中央病院の職員からAEDの使い方について講習を受けました。

21日は上農高校の1年生と教員50人ほどが参加し、伊那中央病院の職員からAEDの使い方を学びました。

講習会では模型を使い、倒れている人の発見からAEDの使用までの流れを実践しました。

上農高校では毎年講習会を開いていて、1年生が受講することになっています。

職員らはグループに別れ、AEDの音声に従い操作することや、AEDを使う直前まで胸骨圧迫を絶えず行うことなどが大切だと指導しました。

生徒たちは職員に教わりながら処置を行っていました。

伊那中央病院救命救急センターの北澤公男医師は、「技術を覚えることで、倒れている人に声をかけ、処置をする勇気をもってほしい」と話していました。 -

西春近北小 味噌作り

伊那市の西春近北小学校の2年生は22日、自分達で育てた大豆を使って味噌作りをしました。

西春近北小の2年ひのき組では、生活科の時間を使って大豆の生産を行っています。

収穫した大豆で何ができるかを話し合い、五平餅に使う味噌を作ることになりました。

22日は、学校近くに住む唐木安夫さん佳世子さん夫妻を招き指導を受けました。

唐木さんの住む集落では、昔味噌作りが盛んで、今回使った機械もこの集落で貸し出したものです。

圧力鍋で大豆を1時間ほど茹で、指でつぶれるほどの柔らかさになったら潰します。

味噌を作ったことのない児童がほとんどで、1つひとつの作業に歓声をあげていました。

大豆を潰した後、麹と塩を混ぜ合わせ丸めました。

唐木さんは「市販の味噌を使う家庭がほとんどなので、手づくりの良さを知ってもらいたい」と話します。

味噌は、10か月ほど寝かし五平餅につけて味わうということです。 -

箕輪北小学校 大縄大会

箕輪町の箕輪北小学校で大縄跳びを飛んだ回数を競う大縄大会が21日開かれました。

21日は1年生と2先生が縄跳びをしました。

1年生は2クラス、2年生は3クラスで三分間に跳んだ回数を競います。

大縄大会は冬場の児童の体力作りにつなげようと3年ぶりに開催されました。

児童たちはみんなで数を数えるなどしながら元気よく飛んでいました。

結果、1年生は1組の73回、2年生は3組の168回が学年1位になりました。

3,4年生は明日、5,6年生は明後日行われます。 -

みはらしファームでせいの神

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで20日、正月飾りを燃やして無病息災を願うせいの神が行われました。

みはらしファームでは、毎年地元の羽広区と合同で行っていて、20日はおよそ200人が集まりました。

せいの神は歳神がなまったもので、一般的にはどんど焼きなどと呼ばれる小正月の火祭りです。

集まった人達は、おき火で餅やマシュマロを焼いて味わっていました。 -

大寒 でえもんじおろし

20日は二十四節季の一つ大寒。寒さが最も厳しくなるころとされています。

伊那市の最低気温は、マイナス7.2度とほぼ平年並みの寒さとなりました。

そんな大寒の早朝、上伊那各地で小正月の行事、でえもんじおろしが行われました。

伊那市西箕輪上戸区。

でえもんじ柱は、14日に建てられました。

あたりがまだ暗い午前5時をすぎると、柱が建てられている三つ辻に区民が集まってきました。

三方のロープを緩めると、柱はゆっくりと傾いていきました。

柱に飾られていた花と巾着がはずされると訪れた人たちが先を争うように気に入った飾りを持ち帰りました。

1年間、それぞれの家の玄関や神棚に飾られます。

でえもんじおろしが終わると、作業小屋に集まり、お神酒を酌み交わします。

今年の責任者、有賀博さんは、「五穀豊穣で区内が安全な1年になってもりらいたいです」と話していました。

212/(土)