-

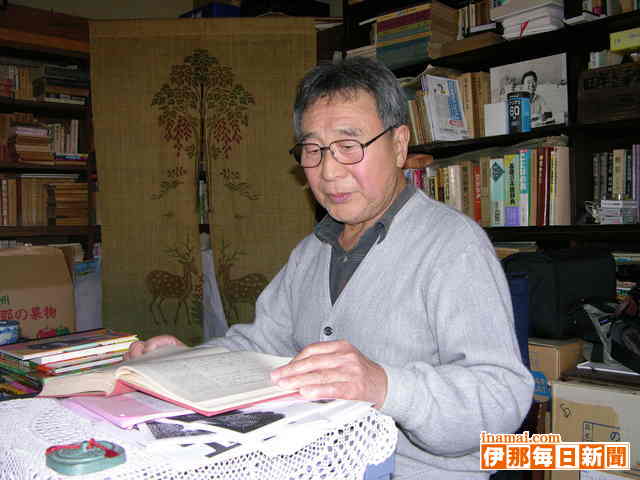

浜田さんに文部科学大臣表彰

元教員で宮田村の教育委員を13年間務めた浜田収蔵さん(74)=町一区=が、地方教育行政への貢献で文部科学大臣表彰を受けた。村教委の定例会席上で伝達し、長年の功績をたたえた。

発達障害や不登校をはじめ特別支援教育に力を注ぐ浜田さんは、教員退職後も村の教育環境充実に尽力。

教育委員を退いた現在も、村教育相談員、心身障害児就学指導相談員として子どもと保護者を温かな目で見守りつづけている。

あわせて国と県の教育委員連絡協議会表彰も受けた。 -

高遠第2・第3保育園で「おでんパーティ」

伊那市の高遠第2・第3保育園は29日、園児たちが収穫した大根を使った「おでんパーティ」を同園で開いた。

同園では食育の一環として毎年、近くの畑で大根を作っており、それを使った「おでんパーティ」も毎年恒例となっている。

年長の園児たちは保育士に教わりながら、ゆっくりと大根を切った。結び昆布作りでは、うまく結べず首を傾げる園児もいた。

年中の園児はちくわやなるとを切り、年少の園児はこんにゃくをねじって手綱こんにゃく作りに挑戦した。

高遠第2・第3保育園の柿木節子園長は「自分たちで料理したものは、みんなよく食べるんです」と話す。同園では先月は焼きいもやいも餅作り、5日にはカレー作りと、食育に力を入れている。ほかにも、給食に出る野菜の皮を剥いたり、米を研いだり、給食に入っていた食材を栄養ごと3色に分けて、塗り絵をしたりと、園児たちが食に興味を抱くようにさまざまな工夫をしている。 -

信州大学田園環境工学研究会公開研究会

中山間地域の諸問題の解決を目指し、実践的研究を行っている信州大学田園環境工学研究会は29日、公開研究会「里地・里山における人間と動物」を南箕輪村の信州大学農学部で開いた。

信州大学農学部AFC准教授の泉山茂之さんが「現在の獣害対策の課題と新たなる方向性」を、前北里大学獣医畜産学部教授の今井敏行さんが「山麓部における野生動物の交通事故と対策の方向」をそれぞれテーマにして講演した。

泉山さんは「有害鳥獣駆除は万能ではない」として、サルの獣害を例に、獣害対策の主流である有害鳥獣駆除だけでは農林業被害総額の軽減にはつながらないことをグラフや図を使って説明。「みんながそれぞれできる対策をとり、地域ぐるみで努力していくこと」と訴え、犬を使ったサルの追い払いや電気柵の設置など、環境に適した防除策を組み合わせる「総合的対策」の必要性を訴えた。

野生動物の交通事故死について、その実態を調査した今井さんは、青森県十和田市周辺地域の山麓部を例にとり事故発生の特色などを語った。

講演の後の質疑応答では、聴講者がさまざまな質問をした。「サルを追い払うモンキードックはどんな犬種が適しているのか」という質問に泉山さんは大町市の事例をとりあげ「雑種などでも、訓練する方に聞いて問題ないようなら大丈夫」と答えた。 -

保護者も・ス食育・ス真剣に

宮田村宮田小学校PTA(加藤英明会長)は30日、子どもの食について考えようと講演会と意見交換会を開いた。全国学校栄養士協議会長の市場祥子さんを交え、同校栄養士、給食調理員、地元の農産物を同校給食に提供する「学校給食を育てる会」のメンバーが・ス食育・スに取り組む現場の熱意を紹介。心と体の育つ基礎となる食を守っていこうと、保護者らが一緒になって意識を高めた。

佐久長聖中学・高校で栄養士を務める市場さんは、長年の食育経験をもとに講演。

「ガソリンがないと車は動かないように、人間は食べて体をつくり脳を活性化させる。育ち盛りの子どもたちに朝食を欠かさないで」と呼びかけた。

学校と給食を育てる会が協力し、児童が生産者とふれあいを深めながら食への理解を深めている宮田村の食育を高く評価。「家庭でも大切にして。地域ぐるみで変えようとすれば、子どもたちは変わります」と話した。

意見交換で調理員の矢亀智保さんは、生産者の協力も得て児童自らがつくった農産物を給食に取り入れている点も紹介。「子どもたちの感謝する気持ちにもつながり全国に誇れる給食だと思う。保護者の皆さんも温かく見守って」と話した。

小林恵子栄養士は生産者の想いが見える給食を心がけていると話し、給食を育てる会の吉沢小百合さんは「子どもたちが喜んでくれるのが我々の励み。喜びの記憶は成長しても残るはず」と語った。 -

08年4月開始の多部制・単位制高校「箕輪進修高校」(仮称)の学校説明会が開かれる

高校改革プランの実施計画に基づき08年4月から現在の箕輪工業高校に設置される多部制・単位制高校「箕輪進修高等学校」(仮称)の学校説明会が29日夜、箕輪町、伊那市、駒ヶ根市の3会場で開かれた。その一つ箕輪工業高校同窓会館には中学生や保護者など約30人が集まり、同校で展開される多部制・単位制の仕組みや、その後の進路、08年度の入学選抜の方法などについて学校関係者から説明を受けた=写真。

新高校に関する説明はこれまでにも各中学校で行ってきたが、合同説明会は初めて。

新しい高校について検討してきた準備委員会の教諭らが、多部制・単位制の仕組みを説明。自分の目的にあった講義を選択することができること、2部(午後部)3部(夜間部)の生徒であっても、ほかの部の講義を受講して単位を取得することができ、生徒の希望に応じて3年でも4年でも卒業できることなどを示した。

また、箕輪工業高校の荒井和人校長は「『楽しく学べ、出口はきちっと保障する』そういう学校にしたい」と語り、進路対策にも重点を置いていることを強調した。

このほかにも入学選抜として「3部合わせて募集」とすることで、定員越えない限り、生徒が希望する部へ入学できるようになっていることを示した。

この日の説明会に参加した伊那市の中学生は「まだ(ここに決めるかは)よく分からないが、説明会は分かり易かった。興味を持った」と話していた一方、保護者の中には、実際に生徒が自主的に教科選択を行うことができるのかなどを懸念する様子もあった。

新しい多部制・単位制高校の準備を進めてきた箕輪工業高校の荒井和人校長は「今日は大勢の方が集まってくれた。新しい高校の『魅力』の部分は伝わっていると思う」と語った。

説明会は今後、上伊那地区、岡谷地区の4会場で全8回行う。

上伊那地区での次回説明会は12月21日。会場は箕輪工業高校同窓会館(箕輪町)、伊那市中央区公民館(伊那市)、駒ヶ根市駅前ビル「アルパ」(駒ヶ根市)で午後6時から。 -

第1回みのわ祭り検討委員会

祭り継続で具体改善協議へ

箕輪町の「みのわ祭り」を考える検討委員会は29日夜、初会合を町役場で開いた。祭りのあり方について意見を交わし、委員会として多数意見で「祭り継続」の方向を決めた。08年2月上旬に、みのわ祭り正副会長会に答申予定で、次回以降さらに祭りに関心のある仲間を募りながら具体的な内容や改善点などを協議していく。

祭りは今年が第20回の節目で、10月の反省会では「祭りを検討する時期にきている」「役員がやる祭りが続くならやめたほうがよい」などの意見があり、大幅な祭りの改善が必要として祭り準備委員会による「検討委員会」早期立ち上げの提言を受けて発足した。

祭りに関わってきた団体や公募を含む24人で構成。初回は17人が出席し、委員長に、みのわ手筒会会長の唐沢修一さんを選出した。

祭りの実施について、「町民のための祭りがあってもいい」「一度やめたら次の祭りの立ち上げは難しい」「祭りの形を根本から考え、変えて継続ならいい」などの意見と、「祭りの目玉がなければやらなくてもいい」「押し付け的な今までの形態が続くならやめたほうがいい」など賛否あり、多数意見で「継続」の方向を決めた。

委員からは、「区として従来の区のテントはやめようというのが15区全部の意見」「規模は小さくなってもいい」「商店街活性化のためにも会場は仲町のほうがいい」などの意見も出た。

祭りの検討は、2年前から準備委員会を組織して協議する方法をとってきたが、公募委員が集まらない、住民にあまり知られていない-などの指摘もあり、やりたい人が関わる雰囲気作り、検討材料として町民意見を聞く方法の検討を望む声や、高校生や大学生、社会人ら若い人の意見を求めるもう一つの組織作りの提案もあった。

第2回会議は20日午後7時から町役場で開く。委員会では▽次回までに各委員が具体策を考える▽住民の意見を寄せてもらう▽1人でも多くの仲間を募る-3点を確認した。

祭りに対する意見、委員会への参加は町役場産業振興課商工観光係(TEL79・3111)で受け付ける。 -

第6回駒展

駒ケ根市を拠点に活動する作家らの作品を集めた「第6回駒展」が12月2日まで駒ケ根市の市立博物館で開かれている。駒ケ根市、市教育委員会、市文化財団などの主催。市内外の25人の作家による絵画、彫刻、漆器、染色など、個性的な作品の数々が展示されている。招待作家の今井由緒子さん=東伊那=の作品は、水を張った石鉢の周りに大小の石をぐるりと並べた前衛的な意欲作=写真。柴田久慶さんの人間をテーマにした大作『THE MAN』も注目を集めている。

駒展は博物館開館50周年を記念して5年前から開かれている。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時30分。(最終日は午後4時まで)問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

西小展

児童の学びの成果披露

箕輪町立箕輪西小学校は12月8日まで、全校児童の学習成果を発表する西小展を町文化センター展示コーナーで開いている。

展示品は、修学旅行の思い出、いろいろなポーズをした「もうひとりの自分」、流木アート、動物園やケーキなどを表現した「木の実の工作」、木の葉で妖精や犬、花火大会などを表した「葉っぱアート」、家族への感謝を込めて作った「世界に一つだけのえんぴつ」と手紙。

2学期の学習で各教科にわたっているが、中心は「作る」ことがテーマになっている。「世界に一つだけのえんぴつ」は、町が本年度取り組んでいる「ものづくり教育プログラム」を受けて学習した。

今年は、10月13日にあった学校行事「わんぱく体験親子のつどい」の様子も、写真や作品で紹介している。

保護者にも未発表の作品ばかりを展示してあり、児童の学びを見てほしいとしている。 -

チベットの歌姫が白心寺で講演

宮田村町二区の浄土宗・白心寺は十夜法要にあわせ、チベット民謡の歌手で現在は日本国内で両国を結ぶ精力的な活動を展開しているバイマーヤンジンさんを迎えた記念講演会を開いた。チベットと日本の文化の違いを伝えながら、・ス豊かさ・スの意味も問いかけた。

日本の男性と結婚し、大阪に住むヤンジンさん。チベットの文化を伝え、故郷の子どもたちが教育を受けられるよう各地で講演やコンサート活動を続けている。

この日もユーモアも交えた楽しい語り口調ながら、故郷の厳しい環境について説明。極寒で牛のふんがなければ暖かいものも食べられないと話し、四季があり環境にも恵まれた日本の素晴らしさにふれた。

その一方で、チベットには親を頂点にした家族のあり方が今も大切にされていると説明。経済的な発展とは裏腹に、家族というものが変わってきている日本の現状にふれた。 -

箕輪町図書館「みのわっ子絵本プレゼント」始まる

箕輪町図書館は27日、「一味ちがう箕輪の子ども」育成事業の一環で新事業としてブックスタート「みのわっ子絵本プレゼント」を始めた。町保健センターでの7カ月相談に訪れた親子に、ボランティアが一人ひとりに絵本の読み聞かせをし希望の1冊をプレゼントした。

ひざの上で抱っこし本を開いて優しく語り掛けることで人への信頼感と温かな心をはぐくむ大切な時間が、家庭の中に生まれることを応援する事業。

プレゼント本は「いない いない ばあ」「くだもの」など5冊。07年4月以降生まれの赤ちゃんが対象で、4カ月検診時に案内と絵本引換券を配り、7カ月相談時に20冊のおすすめ絵本リストと共に新品の絵本をプレゼントする。

本を贈るだけでなく親子1組ずつに実際に読み聞かせする時間を大事にしたいと、絵本ボランティアを募り30人が登録。研修や学習会で準備してきた。

初回は約20人が対象で、待ち時間を利用して母親が抱っこした赤ちゃんに、ボランティアが絵本を読み聞かせた。赤ちゃんは絵本を見たり、ボランティアの顔を見たり、絵を触ろうと手を伸ばすなどして絵本を楽しんだ。母親は、「本をいただけるのはうれしい。新しい絵本をさっそく読んであげたい」と喜んでいた。

図書館では、「息の長い事業。ボランティアの協力を得て、町中みんなで箕輪の子を育てていきたい」と話している。 -

信大農学部の盧尚建准教授

日本農学進歩賞受賞

信州大学農学部食料生産科学科の盧尚建(ロー・サングン)准教授(39)が、家畜の脂肪蓄積過程で新規遺伝子「アディポジェニン」の発見やタンパク質のグレリン受容体などの新たな役割を解明した「家畜脂肪蓄積の分子機構の解明に関する研究」で、財団法人農学会の07年度(第6回)日本農学進歩賞を受賞した。

同賞は、40歳未満を対象に、農林水産業や関連産業の発展のため農学の進歩に顕著な貢献をした人に与えられる。推薦19件のうち9人が受賞。26日に受賞式があった。

盧准教授の専門は動物生理学。今回の研究は、動物の体にどのように脂肪が蓄積されるかの解明が最終目的で、家畜の生産性向上の重要な要素である脂肪細胞の増殖・分化の分子機構の解明の研究をまとめている。

第1に、脂肪蓄積に関わる新規調節因子を同定。第2に、脂肪細胞の分化・形成を刺激する新規遺伝子を発見し「アディポジェニン」と名付け、牛アディポジェニンは脂肪組織で発現が高く脂肪細胞分化を調節することを解明。第3に、胃から分泌されるGタンパク質共役型受容体のうちグレリン受容体、GPCR43、GPCR120遺伝子の機能解析をし、脂肪細胞分化などに作用する新たな役割を解明した。

28日の信大農学部での会見で盧准教授は、「家畜の脂肪細胞分化・形成過程の解明で家畜の生産性向上のために必要な基盤技術を確立したい。農学部が将来的に目指す機能性食品の開発などにも貢献できればと思う」と話した。同研究は人間の肥満にも適応すると考えられ「近々まとめて発表したい」とした。

同賞は、農学部では鏡味裕教授の03年(第2回)の受賞に続き2人目。唐沢豊学部長は、「ここでの研究が認められ誇らしく思う。今後の研究活動の活性化に期待している」としている。

盧准教授は韓国出身。岩手大学大学院連合農学研究科博士課程修了。農学博士。99年から信大農学部助手。03年から助教授。 -

鼓龍第2回公演12月15日

公演に向け練習に熱

南箕輪村で活動する太鼓グループ「鼓龍」(15人、井原夏二代表)は12月15日、第2回公演を村民センターホールで開く。本番に向け、熱の入った練習が続いている。

結成10周年記念で04年に第1回演奏会を開いて以来、久しぶりの大きな公演になる。鼓龍のほか、小・中学生約40人のグループ「CoCo龍」も出演する。鼓龍は、新曲「音喜楽」など10曲、CoCo龍は小学校低学年、高学年、中学生が各1曲演奏する。

鼓龍は5月ころから練習を始め、曲作りに励んできた。CoCo龍の2期生で現在鼓龍に所属する高校2年生の4人も出演する。CoCo龍も大きな舞台に向け意欲的に練習し、曲作りには子どもたちの希望も取り入れている。

井原代表は、「演奏会のサブタイトル『大地から響き渡る鼓動』という気持ちで、日ごろの練習成果を発揮し、小学生から大人までという年齢を超えて明るく楽しい演奏をみせたい」と話している。

公演は午後6時開演。入場料は大人(高校生以上)千円、小・中学生500円。チケット、問い合わせは村教育委員会(TEL76・7007)、まつり工房(TEL78・6662)へ。 -

手良小で人権同和教育講演会

伊那市の手良小学校(植木行雄校長・154人)で29日、人権同和教育講演会があった。同校体育館に児童や保護者ら200人以上が集まり、群馬県助産師会会長の鈴木せい子さん(60)の話を聴講した=写真。

鈴木さんは、助産歴27年。開業助産師として助産と母乳育児相談を中心に仕事し、これまでに千人以上の赤ちゃんが生まれてくるのを手助けしてきたという。講演では、これらの経験を通じて、命の大切さを語った。

妊娠後の赤ちゃんの成長課程を模型を使って説明し、「母親のお腹の中にいる子どもの心拍数はみんなの2倍以上」などと話した。鈴木さんは、約280日間で2千倍に成長する赤ん坊を「必死になって生きている」とした。

鈴木さんは「赤ちゃんが産まれてくる様子はそれぞれ違うが、みんな待ち望まれて生まれてきた一人ひとりの命。家族として迎える幸せがあるから、お母さんが産んでくれた。みんなも生きる力を持って産まれてきたんだよ」と話した。 -

宮田小3年の堀井満里奈さんが金賞

宮田村宮田小学校3年の堀井満里奈さん(9)の版画が、県牛乳普及協会主催の「くらしと牛乳、牛さんありがとう絵のコンクール」で金賞の日本酪農乳業協会長賞に輝いた。

自分が牛乳を飲んでいる風景を版画にした堀井さん。「牛さんに感謝しながらつくりました」と受賞を喜んだ。

同コンクールは園児と児童が対象で、全県から1222点もの応募があった。

県知事賞などの金賞は12人のみで、堀井さんののびのびと力強い作品もそのうちの一つとして高い評価を受けた。 -

県教育委員会が高校校長会の「高校再編中間まとめ」についての意見を募集

長野県高等学校長会「高校再編について(中間まとめ)」の報告を受け、長野県教育委員会は来年1月11日まで、これに対する一般の意見などを募集している。

県教委では今年6月に決定した「高等学校改革プランの今後の進め方について」に従い、県高校長会からの意見を聞いているが、その中間まとめが16日、提出されたため、それに関する一般の意見を募集することにした。

意見の提出方法は郵送、FAX、電子メールのいずれか。寄せられた意見に対しての個別回答はしないほか、プライバシーに配慮したうえで公表する場合もある。

送付先は郵便が〒380竏・570(専用郵便番号)長野県教育委員会事務局高校教育課高校改革推進係。FAXは026・235・7488、電子メールはkoko@pref.nagano.jp。

校長会の中間まとめは県教委のホームページ(http://www.pref.nagano.jp/kenkyoi/shingikai/koukoup.files/H19kochokai/kochokai_iken.htm)からアクセスすることができるようになっている。 -

上農で図柄入りリンゴ収穫

南箕輪村の上伊那農業高校園芸科学科食用植物コース選択生2年生は27日、同校で栽培している図柄入りリンゴの収穫を行った。

リンゴが色づく前にシールを張ることによって、シールの黒い部分だけ赤くならずリンゴに図柄が入るというもので、同校では毎年栽培している。

シールの張ってあるリンゴをひとつひとつもぎとっていく生徒たち。しっかりと図柄が入っているか、心配するようにリンゴを見る。収穫したリンゴはシールを張ったまま箱詰した。

「合格祈願」という図柄の入ったリンゴ10キロ入り5ケース分は、同校と交流のある東京都武蔵野市立第三中学校へ送るとのこと。両校の交流が始まって以来、図柄入りリンゴの贈答は恒例となっている。

園芸科学科を教えている北原千歳先生は「こういった交流を通じて、東京の人たちが長野県産の農産物に興味を持ってもらえれば」と語った。 -

伊那市教委 不登校児童生徒支援事業の講演会

伊那市教育委員会は27日、市駅前ビルいなっせで不登校児童生徒支援事業の一環として、講演会を開いた。子どもの不登校や引きこもりなどについて考える開善塾教育相談研究所(群馬県)相談室長の藤崎育子さん=写真=の話に小中学校教諭や一般ら約60人が耳を傾けた。

藤崎さんは「子どもを自立した大人に育てるために縲恤s登校・ひきこもりの訪問相談の現場から竏秩vと題して講演。14年間続ける家庭訪問の相談現場から、学校復帰や社会的自立に向けた支援の実践エピソードを織り交ぜて話した。

親御さんに向けて藤崎さんは「火と刃物を使えるようにしてあげること」と主張。子どもが自立するためには、自炊ができるよう自立への道を作る必要性を訴え、「こどもに自信を持たせることが重要」とした。

また、「不登校の子どもたちを助けられるのは先生」とし、「子どもたちに学校の先生に忘れられてなかったんだと思わせること」。教育相談の心がけとして、▽子どもの長所を見つける▽時により核心には触れないこと竏窒ネどのポイントを上げた。 -

楠洲流伊南吟詠会宮田支部が30周年

宮田村の詩吟愛好者でつくる楠洲流伊南吟詠会宮田支部(下村明支部長)は23日、発足30周年の記念式典を開いた。さらに・ス吟道・スを極めていこうと、積み重ねた歴史を会員、関係者が振り返った。

伊南吟詠会には現在15支部あるが、宮田支部は最も早い設立。1977(昭和52)年にでき、以来伊南のリーダー的存在として地域に詩吟を広めてきた。

高齢化などで現在は会員5人。少数精鋭ながら、今年になって新たなメンバーを迎えるなど次代に向けた取り組みも始めている。

式典で下村支部長は「今後は30、40代の人たちも誘って、さらに隆盛を図りたい。若い人に負けないよう頑張っていきましょう」とあいさつ。

楠洲流聖楠会の小林水洲会長、同伊南吟詠会の酒井真洲会長は「継続は力。皆さんの活動を頼もしく感じる。培った誇りと結束で、今後も伊南のリーダーとして期待します」と祝辞を述べた。

「富士山」を全員で合吟。朗々と息をあわせ、30年の歩みと未来に思いを馳せた。 -

市民音楽祭

)

駒ケ根市文化会館で25日、第48回駒ケ根市民音楽祭が開かれた。ほぼ満席の聴衆は児童らの元気な合唱、洗練されたコーラス、息の合った吹奏楽など多彩な20プログラムを楽しんだ。

ファンファーレが響きわたり、全員で「駒ケ根市の歌」を歌って幕開け。駒ケ根童唱会赤とんぼは音楽劇「羽衣」を熱唱、四季の会Dоlceがしっとりと「わかれ・秋」を歌い上げ、女声コーラス虹はなじみの曲「秋の夜半」「アニーローリー」を披露した。

赤穂南小合唱団、赤穂小合唱団、中沢小合唱団はそれぞれ、練習の成果を発揮し、美しいハーモニーで音楽祭を盛り上げた。

小学生から高校生まで20人の「すずらん少年少女合唱団」は「さんぽ」「瑠璃色の地球」などで歌う喜びを体いっぱい表現した。

このほか、赤穂高校声楽部、混声合唱明日歌、混声合唱峡の会、駒ケ根女声コーラスなどがそれぞれ特色あるハーモニーで舞台を彩り、アフリカンドラムの「ジュボー・ド・コマガネ」がニジャエ・ローズ直伝の「情熱のセネガル」で西アフリカの風を伝え、最後は全員による合唱「Believe」で余韻を残して、音楽祭の幕が下りた。 -

「Beauty-うつくしいもの」がロケ地の飯島町で先行上映会

伊那谷に伝わる農村歌舞伎をテーマにした後藤俊夫監督(67)がメガホンを取る「Beauty-うつくしいもの」のふるさと上映会が24、25日、一般上映に先駆け、飯島文化館で行われた。

上映に先だって、大鹿歌舞伎保存会の北村尚幸さんと後藤監督の対談が行われ、この中で、後藤監督は「地元で取材を重ね、大鹿歌舞伎のお名残狂言や、中尾歌舞伎の花形男性、満蒙開拓団など多くの実話に基いた映画」と見所を、「主人公の一生を描く中で、戦争の記憶を定着させたい。美とは人の姿や形でなく、真心である。友情であることをラストシーンにこめた」とテーマに触れた。

また、この映画の見方について「どこの場所かと考えたり、エキストラの顔や自分が写っているかどうか探してばかりいると、物語の展開についていけない」とロケ地での上映会ならではの注意もあった。

ワークショップでは大鹿歌舞伎保存会の北村さんが、大鹿歌舞伎の歴史や特徴について解説。北村さんら4人が出演し、「神霊矢口渡 八郎物語の段」のうち、篠塚八郎重虎が多摩川の戦場から戻り、戦の様子を物語る場面を上演した。

引き続き、映画上映を行ない、超満員の観客は村歌舞伎に魅せられ、戦争に翻ろうされながらも、その生涯を歌舞伎に捧げた主人公半次と雪夫の80年にわたる友情の絆:、感動のラストシーンでは目頭を押える人もいた。 -

【古典文学研究者 畔上利春さん】

駒ケ根市の赤穂公民館で古典に親しむ講座の講師を長く務めている。月に1回の講座を担当して今年で8年目。『平家物語』を4年、『万葉集』を3年にわたってそれぞれ講義し、今年度は信濃の古典をテーマに選んでいる。穏やかで飾らない人柄が反映された雰囲気の講座は「窮屈な感じがしなくて気楽に楽しめる」「すんなり頭に入ってくるから疲れない」「古典が身近に感じられる」と聴講者に好評。何年も続けて受講する人も多い。

「古典というと、どうしてもとっつきにくい印象がありますからね。あまり難しく考え過ぎてしまうとせっかくの素晴らしい作品がつまらないものになってしまう。だからとにかく、講座生の皆さんにとって分かりやすく、楽しめるような講義を心掛けています。自分も皆さんと一緒に楽しませてもらっているようなものですよ」。

◇ ◇

飯山市生まれ。教員として県内の小中学校に勤務し、赤穂東小学校の教頭を最後に60歳で退職した。中学では国語を教えていたが、古典への思い入れは特になかったという。古典文学に目覚めたのは意外に遅く、40歳ごろのこと。

「万葉集の中の名歌『信濃道は今の墾道刈株に足踏ましむな沓はけ我が背』(信濃道は新しく切り開いた道です。切り株でけがをしないようにくつをはきなさい、あなた)に出合ってね、とても強くひかれた。妻が夫を思ういじらしい気持ちがよく出ている歌ですね。千数百年も昔の人の歌なのに、その思いは今と同じで変わらない。それを考えると心の奥に迫ってくるものがありました」

それからは本や資料を集めて読んだり、研究者に話を聞いたり、機会あるごとに教育会の書籍に寄稿するなど、万葉集の魅力のとりこになった。お気に入りの歌を懐中時計の裏ぶたに彫りつけたほどだ。

◇ ◇

退職後は妻と2人で万葉集の歌ゆかりの地を訪ねて歩く旅を楽しみにしている。

「ただ好きで長くやっているだけで、研究者なんて大それたもんじゃない。でも、やはり日本人は日本の伝統をしっかりと学ぶべきだと思います。昔に比べてせわしない世の中になりましたが、日本の伝統文化である言葉をもっと大事にしていきたいものですね」

(白鳥文男) -

【記者室】キノコ採り

「キノコは1年中採れる。正月から採るよ」。秋の味覚と思い込んでいたので取材した男性の言葉に驚いた。山に行かずともキノコはある。天然のエノキを採りに行くからと、連れて行ってもらった▼店に並ぶ袋詰めしかお目にかかったことがなく、初めて見た天然エノキは「何キノコ?」と聞きたくなるほど全くの別物だった。仲間内の情報で、出ていると聞けば採りにいくのだという。冬は包丁片手に凍ったキノコを切って採る。そんなキノコ採りがあるなんて…またも驚き▼知識がないとキノコは怖い。知らないということは、目前の自然の恵みを味わう楽しみも知らないということ。「これはうまいんだぞ」。男性の言葉に、ちょっぴりうらやましくなった。(村上裕子)

-

稚児が厳かに礼賛舞、白心寺十夜法要

宮田村町二区の浄土宗・白心寺は23日、十夜法要を営んだ。檀家を中心にした児童、園児14人が着飾って稚児となり、礼賛舞(らいさんまい)を奉納。先祖を供養し、安心した暮らしや五穀豊穣などに感謝した。

多くの檀家が集まる本堂で、稚児は見事に舞を奉納。可愛らしい姿で披露した。

十夜法要は同宗派の3大法要のひとつ。かつては陰暦の10月5日から十日十夜続けたことから、その名が付いた。今は農作物の収獲期と重なり天の恵みに感謝する意味も込められていて、同寺では稚児による礼賛舞を毎年奉納している。

##写真(たてよこ)

地域の子どもたちが稚児となり、礼賛舞を奉納した -

伊那北高生測量実習

総合的な学習の一環で伊那北高校普通科の1年生3人は22日、駒ケ根市の測量、土地造成業の緑地計画(福沢浩社長)を訪れ、測量の歴史や技術などを学んだ。生徒らは福沢社長と従業員の測量士らに測量の基礎についての講義を受けた後、屋外の道路などへ出て機器を使った実習に取り組んだ。

生徒らは測量士の指導を受けながら測量機器の正確な設置方法や、目標までの距離、高さの測定方法などを実際に体験=写真。正確なデータを取ろうと苦労しながらも、懸命にレンズをのぞいたり数値を読み取ったりしていた。人工衛星の電波を利用して正確な測定ができる最新のGPS(全地球測位システム)測量を体験した生徒らは、先端技術の素晴らしさに一様に驚きの声を上げていた。

これまで知らなかった測量技術の現場を目の当たりにした生徒らは「測量は想像していたよりもはるかに難しい。プロの仕事ぶりに感心した」と話していた。 -

なかよし東小まつり

駒ケ根市の赤穂東小学校(太田寿久校長)で21日、なかよし東小まつりが開かれた。代表、図書、放送などの13の児童委員会がそれぞれ趣向を凝らした楽しいゲームやアトラクションを企画、運営。学年縦割りの小グループに分かれた全校児童らは校内各所に設けられた会場を巡ってゲームやクイズに興ずるなど、年に一度のまつりを楽しんだ。

体育委員会は障害物リレーを企画。体育館内につくられたコースには平均台や跳び箱、マット上での前転などが設定され、児童らはグループごと、張り切って記録に挑戦していた=写真。環境・省エネ委員会は「省エネ体験」として、ミニ火力発電機や太陽熱での湯沸かしなどの実演を披露。会場を訪れた児童らは感心しながら興味深そうに実演や展示を見詰めていた。 -

南箕輪村

新舞踊「中込ももの会」

南箕輪村中込区に暮らす皆の健康作りと仲間の輪を作りたいと、96年に発足した新舞踊の会。中込公民館活動の一環として、毎月第1、第3月曜日の夜、公民館に集まる。

今年会長を務める山本照子さんの知人が踊りの藤華流の先生をしていることから指導をお願いし、先生の片桐百子さんの名前の「もも」から、会の名は「中込ももの会」と名付けた。発足当初は7人だったが、さまざな事情から現在は4人で活動している。

皆で習いたい曲の希望を出し合って先生に振りを教わり、「湯の町エレジー」「北山時雨」など1年間に2、3曲を仕上げる。練習だけでなく、2年に1回ある藤花流のおさらい会や、地元区の敬老会、村の社協まつりで踊ったり、ボランティアでデイサービスセンターも訪問する。

今年の敬老会は「紅の舟歌」「相馬盆歌」の2曲を披露した。「皆さん踊りを当てにしてくださってるから、張り合いになる。お世辞でも『よかった』と言ってくれて、お花もたくさんいただいた」という。

村の文化団体連絡協議会に所属し、村の文化祭のステージにも出演。今年は「河内男節」を発表した。「観客の多い文化祭は、ドキドキするから緊張しないように互いに励ましあって。でも、あんまり大勢いると上がってしまって、普段間違えないところで間違えてしまうなんてこともあるの。でも、どんどん場を踏むように先生に言われるので、皆で目標を持って一生懸命やっています」

寒さが厳しくなる1、2月は休みで、活動は3月から12月まで。「踊りが好きなのよ。下手でもなんでも、休まないように出てきて踊って。皆さんで気持ちを合わせて和やかにやっています」。4人が一緒に踊るため、先生にも「1人だけが上手でも、皆の踊りが合わないとよくない」と、息を合わせて踊るよう指導を受け練習に励んでいる。

今年の活動もあと1カ月。以前に習った曲の復習もしながら、新曲に取り組む。「体を動かすことは健康にいいし、ボケ防止にもいい。生涯学習で楽しくやっていきたい」(村上裕子) -

おいしいお米がやってくる場所

伊那谷は、実りの秋から冬支度の季節を迎えようとしている。田畑での収穫のほかにも、山に入ればきのこなど、さまざまな恵みを感じることができる季節でもある。古くから、こうした恵みに感謝して、収穫祭などがおこなわれ、次の恵みへの祈りを捧げてきた。豊かな大地があるからこその恵みを体感することができる暮らしがあった。

今回の朝の学舎のテーマは「実り」。伊那市美篶小学校5年生が、米を収穫し、味わう体験を追った。 -

新山小で人権福祉講演会

伊那市の新山小学校は14日、同校体育館で児童と保護者を対象とした人権福祉講演会を開いた。約100人が集まり、脳性小児まひで両手の自由を失った冨永房枝さん(44)=長野市=の講演を聴講し、相手を思いやる気持ちを育んだ。

冨永さんは生後半年のとき、風邪の高熱が原因で体の障害を持った。両手が動かないことや呼吸がしにくいこと、うまく言葉をしゃべることができないことなど、ありのままの紹介を子どもたちは静かに聞き入った。

講演では、「好きだから続けてこれた」という、幼いころから始めた足によるキーボード演奏を披露。「両手は動かなくなっちゃったけど、逆に足でいろんなことができる」と冨永さんは、携帯電話や筆を器用に足で扱って見せたりした。

冨永さんは「障害が嫌で死んじゃおうかと思ったが世界でたった一人しかいない自分のことを好きになれたから、もう一度、生きようと思った。自分を好きになれば周りの人も好きになれるはず」と話していた。

足の指でキーボードを演奏する冨永さん -

駒ケ根市立博物館歴史講座

駒ケ根市立博物館は歴史講座「伊那のろう城戦の実態を探る」の第1回講座「前哨戦 市原の合戦」を市文化センターで開いた。講師は郷土史に詳しい博物館学芸員の田中清文さん。田中さんは、12世紀に起こった源平合戦は大田切郷城の戦いによって火蓋が切られた竏窒ニ説明=写真。駒ケ根市内の地図を示しながら「その決戦3日前に起きたのが市原の合戦。戦場は特定されていないが、市原は『市処』または『市所』が由来と考えられ、その地名が近くにみられることなどから、大御食神社の付近であったと推定される」と話し、聴講者の興味を引いていた。

講座は第2回(11月25日)「本戦 大田切郷城の戦い」、第3回(12月2日)「大徳王寺城の戦い」と続く。

途中からの受講も可。問い合わせ、申し込みは博物館(TEL83・1135)へ。 -

はらぺこ保育園で焼き魚

伊那市富県の自由保育園「はらぺこ保育園」は20日、秋の味覚を味わうための調理会を開いた。

メニューは飯ごうで炊いた米と焼き魚、サツマイモとキノコと大根の味噌汁。同園では給食がなく(おにぎりなど持参)、園児たちは普段から味噌汁作りなど調理に積極的に参加している。食材を扱うのも手慣れたもの。野菜を切ったり、大根おろしを作ったり、園児たちは生き生きと料理に取り組んだ。

小林成親保育士は「簡単なことでも体験することが重要だと思う」と食育について語った。

同園では近々、ピザ作りや、餅つきを予定している。

222/(日)