-

向山雅重さんの音声資料公開

1990年に86歳で亡くなった宮田村出身の郷土史家向山雅重さんの肉声を録音した音声資料が、6月30日、地域住民に公開されました。

伊那市美篶の美篶小学校資料館の収蔵品を解説している音声です。

30日は美篶小学校資料館で音声資料が公開され、資料の音声に合わせて地域住民が収蔵品を見学しました。

向山雅重さんは、宮田村出身の郷土史家・民俗学者です。

上伊那の小中学校で教鞭をとる傍ら郷土研究を行いました。

1970年には民俗学に功績のあった人に贈られる柳田国男賞を受賞しています。

音声では資料館に収蔵されている「押絵雛」などについて説明していました。

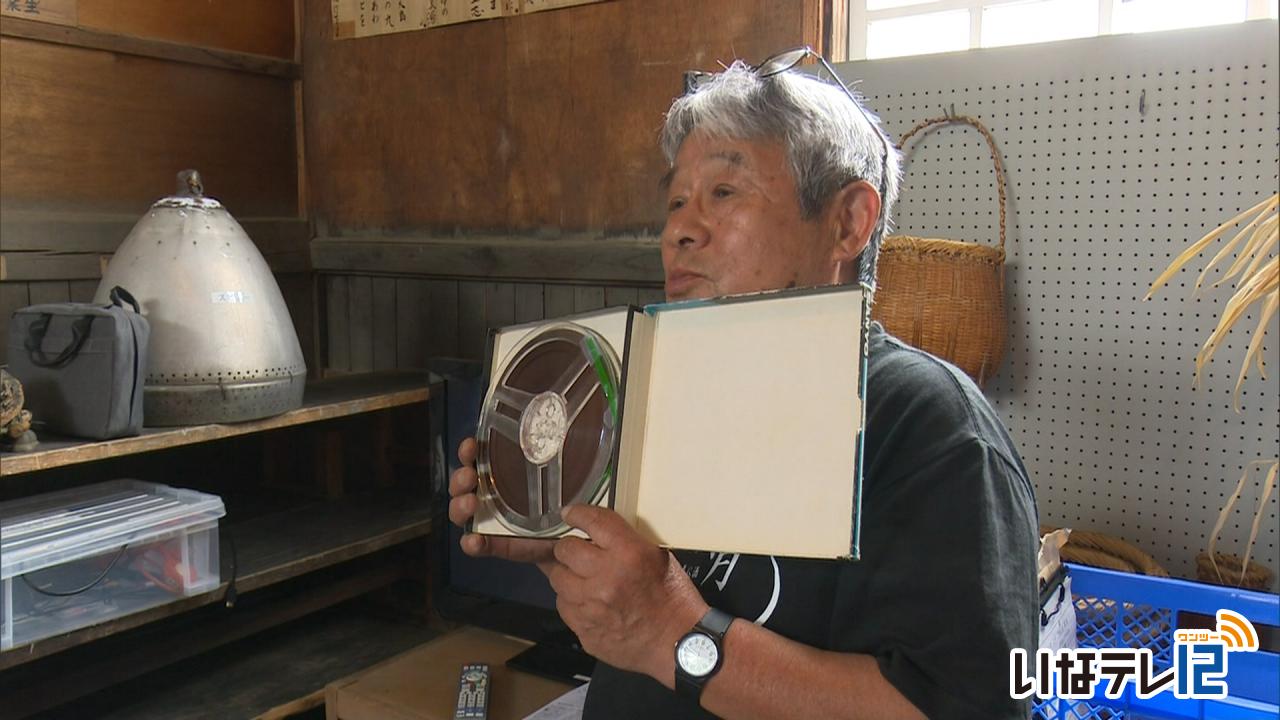

音声資料は美篶小学校資料館運営委員会副委員長の矢島信之さんが、10年ほど前に資料館を整理していた際に見つけたものです。

音声は「オープンリール」のテープに収録されていて、カセットテープ、CDへの差し替えを行いました。

運営委員会によると、昭和40年代に収録されたとみられます。

向山さんの没後30年となる今年、資料を活用していこうと今回地域住民に公開しました。

宮田村の向山雅重民俗資料館 学芸員の小池勝典さんは「肉声を記録した資料は貴重なものだ」と話していました。

-

竹内徹さん遺作展

伊那谷を代表する洋画家竹内徹さんの作品を展示した遺作展が、伊那市のかんてんぱぱホールで、開かれています。

展示されているのは、伊那谷や木曽路の四季を中心に描かれた風景画29点です。

竹内徹さんは、伊那市高遠町出身の郷土作家で、2018年に他界しました。

竹内さんは一水会や日展で数多く入選し、信州高遠美術館の館長や、県展の審査員も務めました。

こちらの「桜」という作品は、遠くに見える高遠城址公園と、雪の積もった仙丈ケ岳が描かれています。

「竹内徹遺作展」は、31日(金)まで開かれています。

-

伊那市生涯学習基本構想審議会が発足

2021年度から2030年度までの生涯学習に関する伊那市の施策の方向性を定める基本構想についての審議会が市役所で6日、発足しました。

この日は、伊那市生涯学習基本構想審議会の初会合が開かれ、教育関係者や関係団体の代表など10人が、白鳥孝市長から委員に委嘱されました。

市では、2011年度から今年度まで、第1次伊那市生涯学習基本構想を策定し施策に取り組んできました。

審議会は、第1次構想から10年が経過し、昨今の社会情勢に対応するため、2021年度から2030年度までの第2次伊那市生涯学習基本構想の策定を目指すものです。

この日は、白鳥孝市長から細江孝明会長に諮問書が手渡されました。

基本構想の策定に向けて、市内の18歳以上の男女1,000人を対象に市民アンケートを今月中に実施します。

生涯学習に関する活動の実態把握を目的に、活動内容や時間、場所のほか情報収集の仕方などを調査します。

審議会では、市民アンケートの結果を原案に反映させ、今年度中の構想策定を目指すことになっています。 -

南原保育園 2日間臨時休園

南箕輪村の南原保育園は、園の関係者が新型コロナウイルスのPCR検査を受けていることが1日に分かり、2日と3日の2日間を臨時休園としています。

南箕輪村によりますと、園の関係者が新型コロナウイルスのPCR検査を受けていることが1日に分かったということです。

園児の安全を最優先するため、PCR検査の結果が分かる3日まで、臨時休園としました。

来週月曜日以降の登園については、3日の結果次第で判断するということです。 -

南小4年生 地震を学ぶ

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生は災害について学習をしています。

2日は村役場の職員から、地震への備えについて学びました。

この日は、2組と3組の児童が参加し、体育館で学習会が開かれました。

指導したのは、南箕輪村管理防災係の職員です。

防災マップが班ごとに配布され、子どもたちは学校の位置と、活断層の位置を確認していました。

また、避難所で活用するパーテーションの設営にも挑戦しました。

子どもたちは友達と協力しながら組み立てていました。

4年生は、防災や地震について学習を行っていて、今回、村がどのような取り組みを行っているのかを学ぼうと村役場に協力を呼びかけました。

最後に、子どもたちから「避難所ではだれが食事を作るのか」「どれくらいの震度で避難所を開設するのか」といった質問が出されていました。

南箕輪村の職員は、「自分の身は自分で守ることが大切です。どこに避難すればよいか、何を備えておけばよいかなどを普段から確認しておいてください」と呼びかけていました。

なお、4年生のほかのクラスも、同じ講座を受けました。

-

弥生 独自の文化祭開催に向け準備

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の生徒会と弥生祭実行委員会は、新型コロナウイルスの影響で中止となった弥生祭の代わりに独自の文化祭を9月に開催しようと準備を進めています。

6月30日は、生徒会役員ら12人が集まり、話し合いをしました。

新型コロナの影響で本来6月に予定していた弥生祭はなくなりましたが生徒会のメンバーが、学校生活の思い出をつくろうと文化祭を行うことを決めました。

5月上旬に弥生祭の中止が決まってから、生徒会と弥生祭実行委員会が協力して準備を進めてきました。

例年の文化祭と異なり、3密を避けるため人が密集する企画の代わりに、クラスごと音楽に合わせてオリジナルの動画を制作し、放送するということです。

校内には大型のモニターを設置する予定で、複数箇所で楽しめる工夫をしているということです。

内容は違ってもあくまでも弥生祭という名称にこだわった、独自の文化祭「第61回弥生祭」は、9月3日と4日に開催予定で、一般公開はしないということです。 -

長田伊三男さん 南小児童に戦争体験を伝える

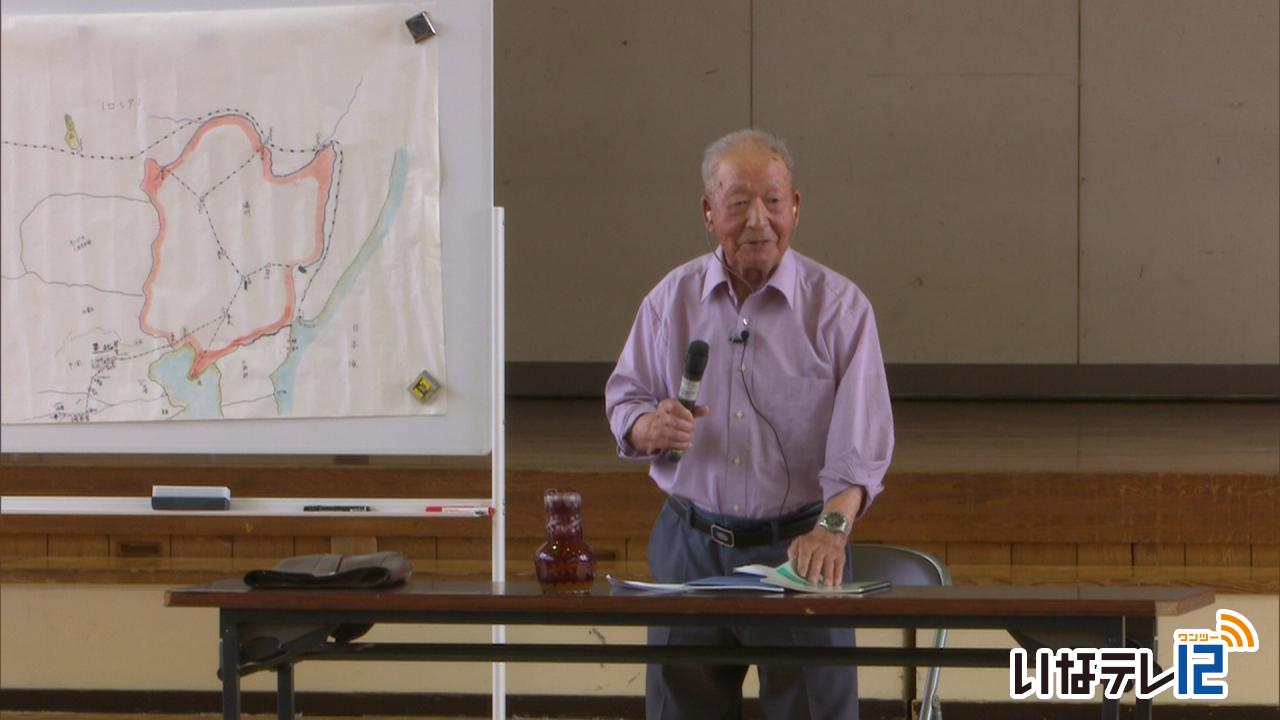

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生は、戦争について学習する授業の一環で、戦時中満州に出兵したりシベリア抑留などを経験した、長田伊三男さん96歳から話を聞きました。

1日は、南箕輪小の4年生およそ140人が、伊那市荒井の長田さんから話を聞きました。

昭和19年1月10日、当時20歳だった長田さんは、徴兵で旧日本軍に入隊し、九州から船で朝鮮・満州へ渡り戦地へ赴いたことを話しました。

また、満州では敵がすぐ近くにいるかもしれないという、市街地での危険な戦闘経験など、児童らに戦争の実体験を説明していました。

その後、終戦を迎えた長田さんは旧ソ連軍の捕虜となり、昭和20年から24年までの4年間、シベリアで石炭の採掘や、荷物の運搬など重労働を強いられたことなど、当時を振り返っていました。

児童らは、長田さんの話を聞きながら、メモをとっていました。

南箕輪小4年生は、国語の授業で戦争体験に関する学習をしていて、今回は、その一環で長田さんから話を聞きました。

南箕輪小では、今後習う歴史の授業につなげていきたいとしています。 -

南信工科短大の特長聞く

ものづくりについての専門知識を学ぶ南箕輪村の長野県南信工科短期大学校のオープンキャンパスが13日行われました。

オープンキャンパスには学生と保護者合わせて14人が訪れました。

参加者は3つの班に分かれて担当者から学校の特長や授業のカリキュラムなどについて説明を聞きました。

実際に授業で使われる機械の説明では学生たちが興味深そうに話しを聞いていました。

南信工科短大は2016年に開校し現在4期生と5期生がものづくりのスペシャリストを目指して学んでいます。

卒業生は1期生から3期生までのおよそ100人で半数ほどが上伊那の製造業に就職しています。

南信工科短大では8月2日と10月3日にもオープンキャンパスを計画しています。

-

南信工科短大 課題成果発表

南箕輪村の南信工科短期大学校の2年生は、グループごとに取り組んできた総合課題の成果発表会を24日、学校で開きました。

こちらは、リモコンで操作する草刈り機です。

草刈りと収集が同時にできるもので、農家の作業軽減を図ろうとつくったということです。

工科短大の2年生は、機械・電気の2つの学科の枠を超えた5つのグループをつくり、去年10月から半年にわたり、制作に励んできました。

企画や設計、組み立てなどすべてオリジナルです。

こちらは、段差があっても重い荷物を運べるようにしようと開発した、3輪付きカートです。

ボタンを押すことでセンサーが反応し、3輪で階段の昇り降りをサポートするということです。

大石修治校長は、「学生たちは、身近なことに課題を見つけ、解決しようと取り組んできた。就職したあとも今回の経験を活かしてほしい」と話していました。

この日発表した研究成果は、校内で展示し、オープンキャンパスなどで活用する予定です。 -

上農生 観光プログラムづくり

南箕輪村の上伊那農業高校グローカルコースの生徒たちは、授業の一環で、伊那谷の魅力を伝え移住定住につながる観光プログラムづくりに取り組んでいます。

19日は、上農高校のグローカルコース3年生5人が市役所を訪れ、市の職員などから、伊那市の観光名所や魅力などの話を聞きました。

以前、観光協会に勤めていた経験があり、自身も移住者で、現在は南箕輪村南原に住んでいる、富岡順子さんが客員講師として授業を行っています。

生徒たちは、観光プログラムをつくるにあたって、企業や行政の取り組みを調査しようと考え、今回は伊那市の職員から話を聞くことにしたということです。

職員は、伊那市横山のアウトドア体験施設の体験談を、生徒たちに動画を見せながら話していました。

生徒たちは、今後は移住者にインタビューをしたり、古民家を貸し切ってイベントを企画したりしていくということです。

観光プログラムをつくるこの授業の成果は、フェイスブックなどのSNSで公開していく予定です。 -

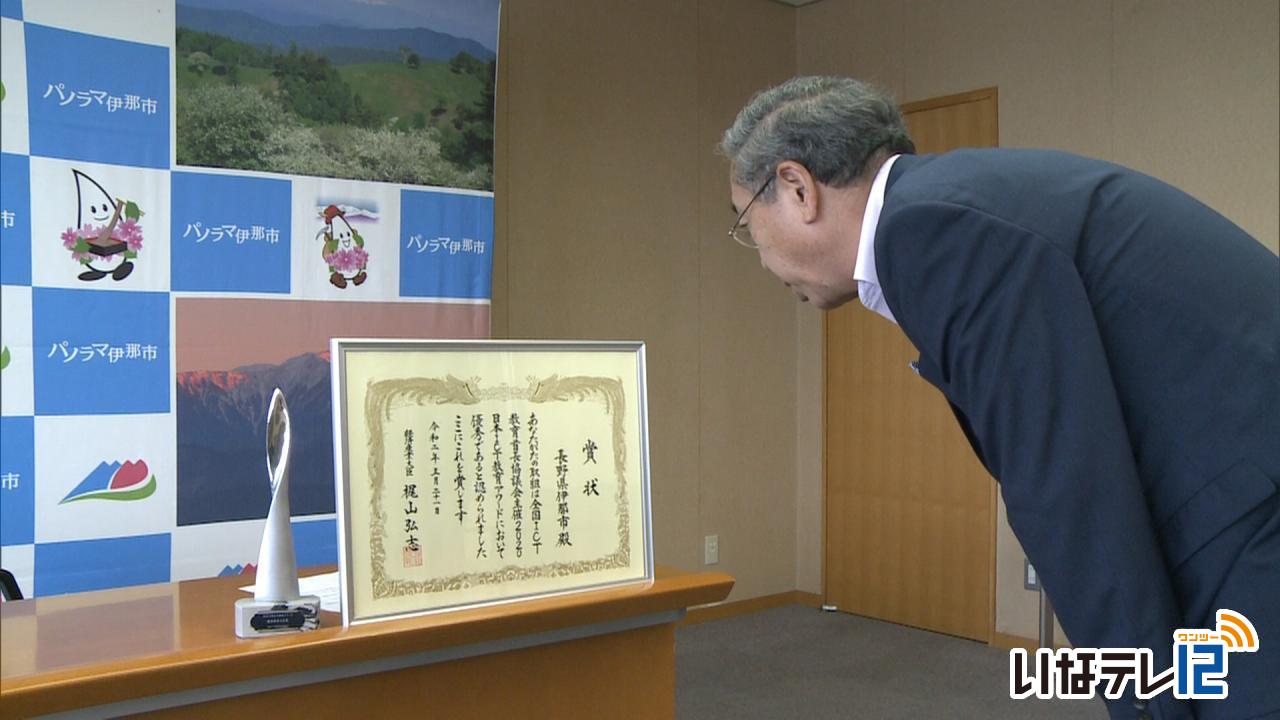

伊那市 ICT教育アワード経産大臣表彰

伊那市は新産業技術を活用した教育に取り組んでいる点などが評価され、2020日本ICT教育アワードで経済産業大臣賞を受賞しました。

アワードは全国ICT教育首長協議会が実施しているもので、ICT教育のモデルケースにふさわしく、他の地域でも展開できる取り組みを表彰するものです。

2020年のアワードには全国48の自治体から応募があり、一次審査を通過した9自治体で最終審査が行われました。

伊那市は遠隔教育により小規模校の課題解決や企業と連携して自然の中でのICTを活用した先進的な学びに力をいれている点などが評価され経済産業大臣賞を受賞しました。

伊那市はこれまでの日本ICT教育アワードで奨励賞や日本視聴覚教育会長賞を受賞していますが、大臣賞を受賞するのは今回が初めてです。

-

ICT活用した学習支援を考える 伊那市総合教育会議

市長と教育委員が教育行政について意見交換する伊那市の総合教育会議が22日に開かれ、ICTを活用した学習支援の今後のあり方について意見を交わしました。

今年度初めての総合教育会議が22日に市役所で開かれ、新型コロナウイルスによる長期休校期間中のICTを活用した取り組みについて意見を交わしました。

新型コロナの感染防止の取り組みとして、市では4月10日からおよそ50日間に渡り、小中学校を臨時休校としました。

その間、インターネットを活用したテレビ会議システムで、遠隔授業や学活を行ってきました。

会議は、これらの経験を新しい教育の形として検証する場にしようと開かれたものです。

伊那中学校の有賀稔校長が事例を紹介しました。

伊那中では、20代の若い職員で研究チームを作り、5月11日からオンライン授業や学習動画の配信を行いました。

有賀校長は、「プランを立ててから行動に移すのではなく、まずはやってみることを大切にした。様々な教員が関わることで、教室の枠組を超えた学びの提供を行うことができた」と話していました。

委員からは、「生徒の自己開示能力を養うきっかけになった。システムの有用性や危険性を教える場を設けるべきだ」などの意見がでていました。

白鳥市長は、「不登校気味の生徒が授業に参加するきっかけになったと聞いている。授業につまづいた生徒の早期発見にも役立つと思うと話していました。 -

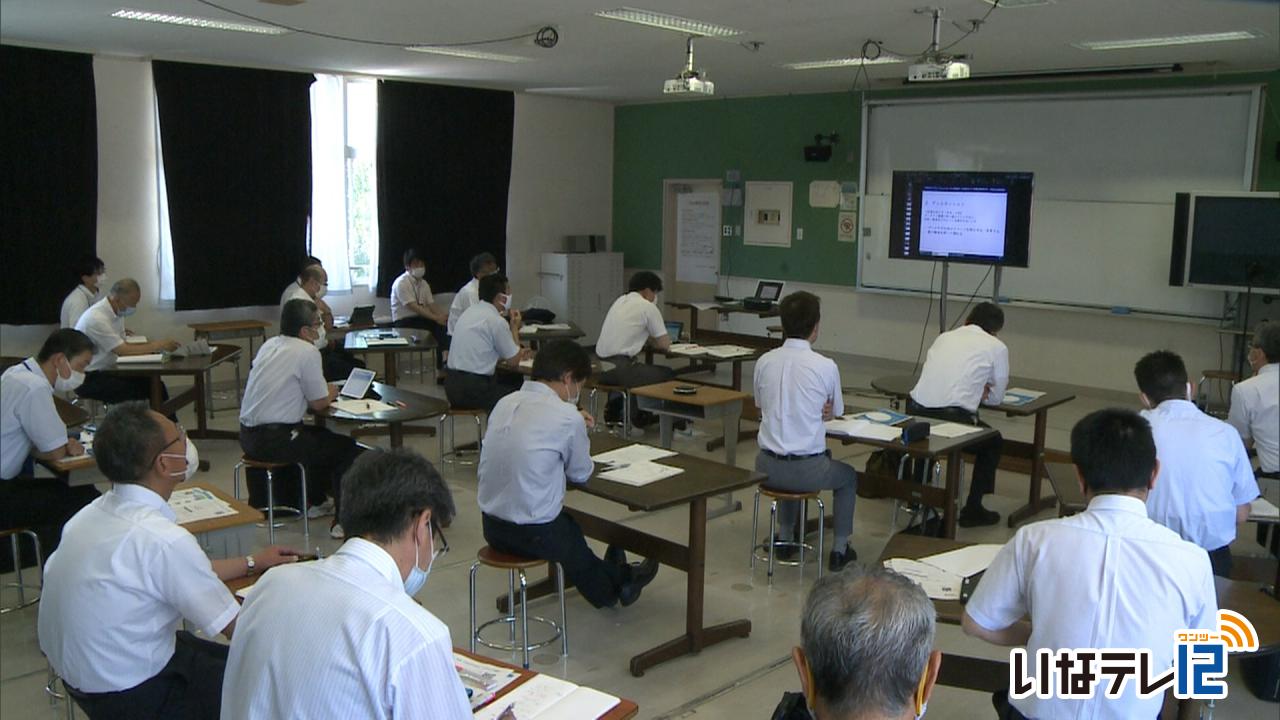

学校長が「オンライン学習」を学ぶ

伊那市教育委員会は、市内の小中学校の校長を対象にしたオンライン学習の研修会を伊那市の東部中学校できょう開きました。

研修会では、インターネットのテレビ会議システムを使い、オンライン学習の位置づけや準備しておく事などについて講師の話を聞きました。

基調講演では長野市から信州大学教育学部の佐藤和紀助教が話をしました。

佐藤助教は「グーグルのアカウントなどを取得し、日常的にオンライン上で情報を共有する事が大切だ。日頃から活用していく事で、いざという時の情報の伝達に役に立ちます」と話していました。また「ICT学習では目まぐるしく変化する社会に対応するために、効率的に取り組む、情報処理能力についても教えていく必要がある」と話していました。

研修会では市教委が学校長向けに作成した、家庭での接続環境や情報活用能力の育成について説明した「臨時休業中のオンライン学習支援ガイドブック」が配付されました。

-

高校再編・整備計画一次案 住民説明会

県立高校の再編・整備計画一次案に関する住民説明会が16日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

長野県教育委員会がまとめた旧第8通学区、上伊那地域の高校再編・整備計画一次案は伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合するとしています。

また新たに総合学科高校、総合技術高校を設置する計画で対象となる高校については2021年に確定する「再編・整備計画二次案」で示されます。

約60人が集まった説明会では質疑応答が行われ住民から「総合学科、総合技術についてなぜ校名を挙げないのか」との質問が出されていました。

これに対し県教委は「地域に必要な高校と考えている。検討の時間が必要だ」と答えていました。

また「少人数学級については検討したのか」との質問には「少人数のモデル校で検証している」と答えていました。

県教委では伊那北と弥生を再編統合した新しい学校の学校像として規模の大きさを活かした普通科教育の拠点として大学や研究機関と連携しつつ最新の医療や学術分野にかかわる卓越した探求的な学びを推進するとしています。

県教委では再編が確定した対象校ごとに再編実施計画検討委員会を立ち上げ学校名や設置する学科などについて検討していくことにしています。

-

伊那の「食」をテーマに特別展

江戸時代から現代までの伊那の食をテーマにした特別展「ふるさとごはんの300年」が伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています。

特別展では江戸時代から現代に至るまでの伊那の食に関する資料などおよそ100点が展示されています。

こちらは、江戸時代の1845年に高遠藩の藩主が御堂垣外の本陣で振る舞われた献立を再現したサンプルです。

野菜の他にエビやマグロなどの海産物が使われていました。

またこちらは、江戸幕府の命令により全国を測量した伊能忠敬が1811年に測量で訪れた伊那谷で振る舞われた食事を再現したものです。

こちらの献立にも滋賀県の琵琶湖で採れた魚が使われていました。

この他に、昭和に作られた炊飯器、平成の給食の献立表や食器なども展示されています。

特別展「ふるさとごはんの300年」は今月で終了する予定でしたが、新型コロナにより臨時休館が続いた事から、会期は延長され9月6日までとなっています。

入館料は一般400円、高校生以下無料です。 -

高校改革 計画策定公表を延期へ

長野県教育委員会は、新型コロナウイルスの影響で議論ができない状況が続いていたことから、県全体の高校再編・整備計画の策定・公表の時期を2022年3月に1年延期することを決めました。

上伊那地域は、今年3月にすでに、一次案で再編・整備計画が公表されています。

高校再編・整備計画は、今年3月に、旧第1通学区の岳北、第6通学区の佐久、第8の上伊那、第9の南信州の4地区について、再編整備計画の一次案が公表されています。

一次案で上伊那では、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合するなどの計画が示されています。

一次案については、全県の確定を待たず、説明会や県議会での議論を経て今年夏過ぎを目途に確定し、その後計画を進めていくということです。

それ以外の地域については、意見・提案の提出があった地区は来年度までに、それ以外のすべての地域は、2022年度までに計画案を策定・公表するとしています。

なお、上伊那での住民説明会は、16日に伊那文化会館で、22日に駒ケ根市の赤穂公民館で開かれます。

-

田楽座が高齢者施設へオンライン公演

伊那市富県の歌舞劇団田楽座は、新型コロナウイルスの影響で自粛ムードとなる中、高齢者施設の利用者を元気づけようと、テレビ会議システムを使ったオンライン公演を8日、行いました。

この日は、田楽座の稽古場から、テレビ会議システムを使った公演が配信されました。

富県の高齢者施設「みのりの杜」と繋ぎ、演目をライブで配信しました。

みのりの杜では、およそ40人の利用者がライブを楽しみました。

家族がみのりの杜に入所していて、過去に田楽座の公演の実行委員を務めるなど、交流のある高橋敏さんが、施設での配信を企画しました。

田楽座では、今後も高齢者施設などで要望があればオンライン公演を行っていきたいとしています。

-

音楽会 20校実施 1校中止

新型コロナの影響で伊那市内の小中学校21校のうち20校が今年度の音楽会を縮小するなど感染対策をとって実施することがわかりました。

これは10日市役所で開かれた伊那市議会6月定例会の中で、笠原千俊教育長が議員の質問に答えたものです。

伊那市教育委員会では今年度の学校行事の実施予定について5月に調査を行いました。

このうち音楽会については、小中学校21校中、1校が中止を決め、20校は実施する予定だという事です。

実施を検討している学校でも、時間の短縮やプログラムの削減、学年毎に分けて行うなどの感染防止対策を行うとしています。

箕輪町の6つの小中学校は音楽会を実施する予定で、南箕輪村の2つの小学校は実施、中学校は検討中だという事です。

-

弥生吹奏楽クラブミニコンサート

伊那市の伊那弥生ケ丘高校吹奏楽クラブは、部活動の再開に合わせた1曲のみのコンサートを、4日校内で開きました。

この日は、吹奏楽クラブのメンバー30人が中庭で演奏を披露しました。

新型コロナウイルスの影響で部活動ができなくなり、新入生を勧誘する機会もなかったことから、吹奏楽クラブの演奏を聴いてもらい、入部するきっかけにしてもらおうと演奏を披露しました。

曲は、弥生吹奏楽クラブの定番曲だという「宝島」です。

クラブでのこれまでの演奏回数が多いことから、部活動再開後に披露する最初の曲に決めたということです。

弥生吹奏楽クラブの、今年度の部活動はこの日で4日目で、合奏するのは初めてだったということです。

吹奏楽クラブでは、5日に1年生を加えた体制で部活動がスタートしました。 -

高校再編 住民説明会開催へ

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を統合することなどが盛り込まれた県立高校の再編・整備計画一次案についての住民説明会が、今月、上伊那地域で開かれます。

住民説明会は、16日(火)に伊那市の伊那文化会館で午後3時からと午後6時から、22日(月)に駒ヶ根市の赤穂公民館で、午後3時からと午後6時から開かれます。

県立高校の再編・整備計画一次案では、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校の統合や、総合学科高校・総合技術高校の設置が示されています。

住民説明会では、再編・整備方針と今後の進め方等についての説明や質疑などが行われる予定で、参加対象は県内在住者です。

長野県教育委員会では、新型コロナウイルス感染予防のため、各会場の参加人数は制限するとしています。

また、参加者はマスクを着用し、当日体調が悪い人は来場しないよう呼び掛けています。

参加を希望する人は、参加日時・名前・連絡先・住んでいる市町村を、電子申請サービス、メール、FAX、電話のいずれかで説明会の3日前までの申し込みが必要です。

【ながの電子申請サービス】 https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7585

【メール】 kokoshitsu-info@pref.nagano.lg.jp

【FAX 026-235-7488】

【電話 026-235-7452】

-

町郷土博物館 放送講座収録

箕輪町郷土博物館は、新型コロナウイルスの影響で講座が開催できない中、伊那ケーブルテレビと協力し箕輪町の文化財を映像で発信します。

2日は箕輪町内で講座の撮影が行われました。

箕輪町郷土博物館の柴秀毅さんが、町の有形文化財に指定されている建造物5か所を紹介しました。

箕輪町郷土博物館では、来月、歴史講座の開催を予定していましたが、新型コロナウイルスの影響で中止となりました。

伊那ケーブルテレビに協力を呼びかけ、町内の文化財を紹介する放送講座を行うことにしました。

箕輪北小河内にある五社権現では、普段は見ることができない本殿の彫刻について紹介していました。

放送講座「町内の文化財を訪ねて」は15分番組で、7月2日午後2時からご覧のチャンネルで放送を予定しています。

-

八房唐辛子の苗を植える

伊那市長谷の長谷中学校の生徒と地域住民が29日学校となりの畑で唐辛子の苗の植え付け作業を行いました。

植えたのは八房唐辛子の苗、約1,000本です。

作業は長谷中学校の生徒と地域住民が交流する企画「長谷の縁側」の一環で行われたもので、合わせて60人ほどが参加しました。

苗は生徒が種をまき、ビニールハウスで育ててきたものです。

長谷中学校では地域の特産品にしようと毎年唐辛子を栽培しラー油を作っているほか、育てた苗を地域の人たちに配る活動も行っています。

唐辛子は10月に収穫する予定でラー油を使った料理づくりなどが計画されています。 -

信大生に生活応援便贈る

伊那市は、新型コロナウイルスの感染拡大防止で帰省できない、信州大学農学部の学生に市の特産品を詰め合わせた「生活応援便」を贈りました。

22日は、白鳥孝伊那市長が信州大学農学部を訪れ、藤田智之学部長と一緒に学生に応援便を手渡しました。

生活応援便は、帰省できない学生の不安な気持ちを和らげようと行われたものです。

当初は伊那市出身で県外在住の学生を対象にしていましたが、近くにキャンパスがある農学部の学生も支援しようと、対象を広げました。

信州大学農学部は、新型コロナの影響で講義はオンラインのみで行われ、実験や実習は感染対策をとりながら行われているということです。

130人の学生が応援便を受け取りました。

-

小中学校 夏休み2週間程度に短縮

伊那市内の小中学校は新型コロナの影響で休校していた間の授業日数を補う為、今年の夏休みを当初の計画より9日から18日間短縮し2週間程度とします。

28日は市役所で伊那市教育委員会が開かれ、小中学校の夏休みについて協議しました。

市内の小中学校の今年の夏休みは8月1日から8月5日までの間に始まり、期間が最も長い学校は19日間、短い学校は14日間です。

通常の夏休みは26日間から32日間で、年度当初の計画よりも各学校とも9日から18日間短くなっています。

夏休みだけでは授業日数を補えない学校では、今後の学習状況をみながら、冬休みの短縮も検討していくという事です。

委員からは、「夏場に授業を行うのでエアコンの使用規定を見直してほしい」「オンラインでの授業時間を伊那市として統一した基準で管理する必要がある」などの意見が出されていました。

笠原千俊教育長は「感染リスクが小さくなったとは言い切れない。十分に注意しながら授業を行っていきたい」と話していました。

箕輪町の小学校は8月6日から19日までの14日間を予定しいて、箕輪中学校は未定です。

南箕輪村の小中学校は8月1日から17又は18日までの17日間と18日間を予定しています。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の小中学校では長野県教育委員会が示した県立学校再開のガイドラインにある、土曜日の授業実施については検討していないという事です。

-

創造館 開館10周年記念展

伊那市の創造館が2010年5月にリニューアルオープンして、開館10年となります。

10周年を記念して、これまで23回行ってきた企画展を振り返る特別展が開かれています。

創造館1階特別展示室には、10年間で23回行った企画展についてまとめたパネルが展示されています。

創造館では、「縄文から宇宙まで」をキャッチフレーズに、「考古」「自然科学」「芸術」「歴史・民俗」「環境」「宇宙」を柱に企画展を行っています。

展示室横の休憩スペースには、写真撮影用のパネルも設置されています。

創造館は、2010年5月24日に開館しました。

1930年に建てられた旧上伊那図書館を、昭和初期の洋風建築の姿を残してリニューアルしました。

創造館開館10周年記念展は、7月27日まで開かれています。

-

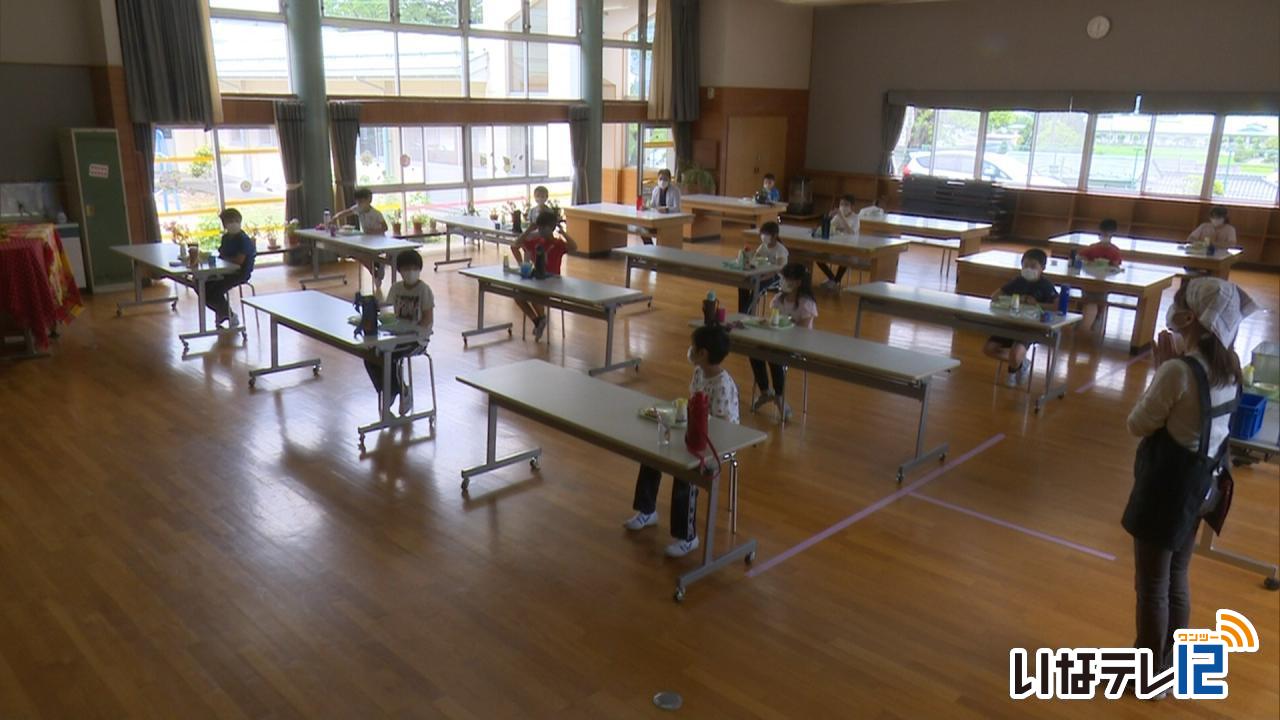

箕輪南小 席を離して給食

箕輪町三日町の箕輪南小学校では、新型コロナ対策で児童が席を離して給食を食べました。

25日は、箕輪南小学校の学校再開後初めての給食となりました。

4年生は、新型コロナ対策として多目的室で給食を食べました。

一人一人距離を取り、児童同士は話さず食事しました。

箕輪南小学校の、席を離しての給食は今週いっぱい続くということです。

-

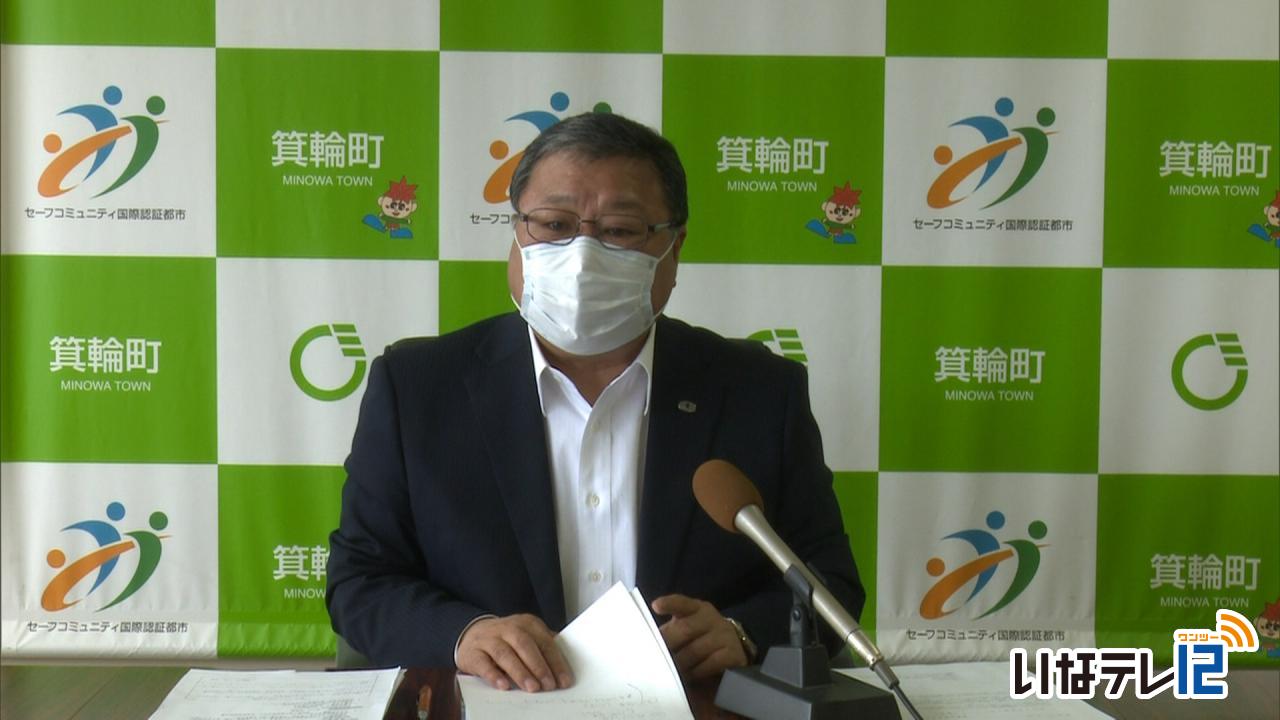

箕輪町 8月の成人式延期

8月15日に予定されていた、令和2年度箕輪町成人式は、新型コロナウイルスの影響で延期されます。

25日は町役場で定例記者懇談会が開かれ、白鳥政徳町長が成人式延期について話しました。

今年度の成人式は、274人の新成人が対象となっています。

県外からの帰省が予想されることや、新型コロナウイルスの早期収束が見通せないことなどから、延期を決めました。

式を主催する箕輪町と、箕輪町成人式実行委員会は、対象の新成人にはこの日延期の通知をし、日程については改めて周知するとしています。

なお、令和2年度箕輪町成人式は、来年1月を目途に計画しているということです。

また、この日の定例記者懇談会で白鳥町長は、新型コロナウイルスの早期収束と暮らしの回復に向けて住民から寄付金の受け付けを始めることを明らかにしました。

窓口は役場総務課に設置され、町内外から寄付を受け付けます。

集まった寄付金は、保育園や小中学校のマスク・消毒液の備蓄などに充てられるということです。

-

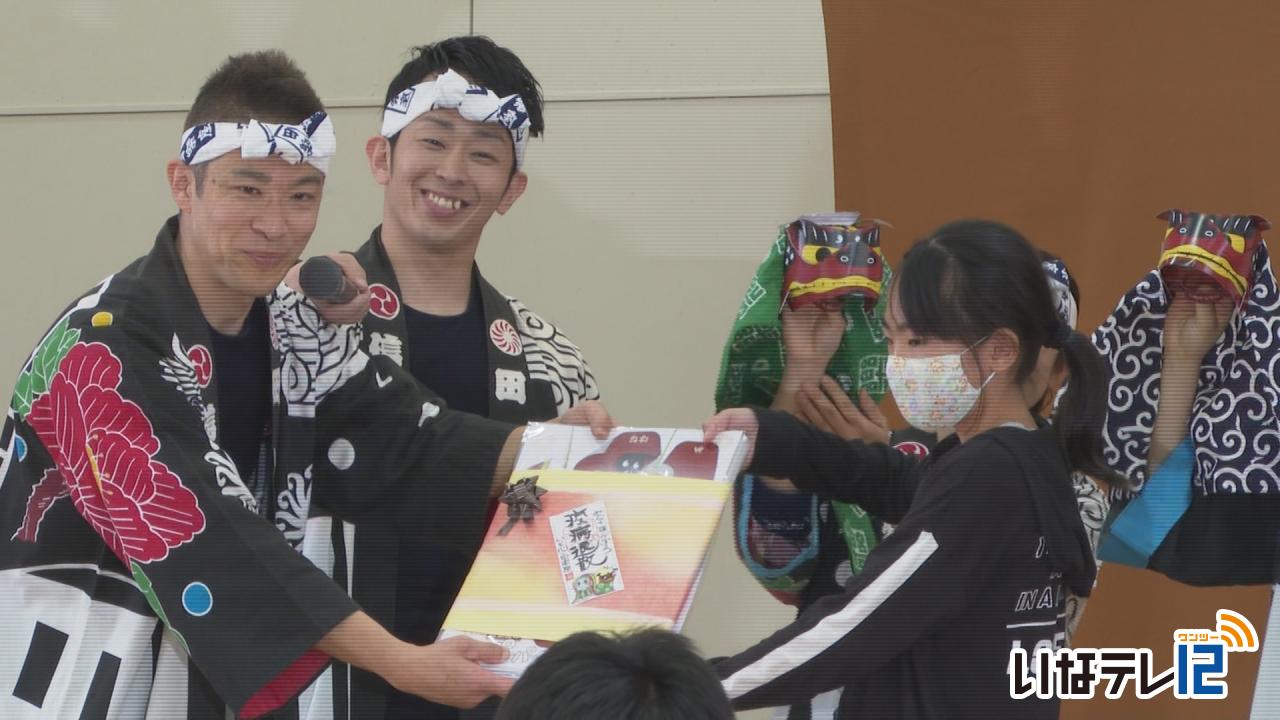

田楽座 獅子頭の紙工作を市内小学生に寄贈

伊那市の歌舞劇団田楽座は、富県小学校を訪れ紙工作の獅子頭のキットを全校児童116人に21日に贈りました。

21日は田楽座の中山洋介代表らが学校を訪れ、児童会長の篭田心優さんに、紙工作の獅子頭を渡しました。

田楽座は新型コロナの影響で3月からすべての公演が中止か延期となっていて、現在は全国から支援金を募り活動しています。

そんな状況の中でも、支援を受けるばかりではなく、何かできることは無いかと考え、小学生にペーパークラフトを贈る事にしました。

キットは、田楽座のワークショップで使用しているもので、

ハサミや糊を使い、およそ2時間で完成するという事です。

田楽座では、作った獅子頭で両親や兄弟を噛んで「コロナ退散」を願ってほしいと話していました。

田楽座では、富県小学校の他、市内の小学4年生から6年生の児童およそ1,900人に紙工作のキットを贈る事にしています。

-

伊那図書館 利用再開

新型コロナウイルスの影響で1か月以上休館していた伊那市の伊那図書館はき19日から利用を再開しました。

開館直後の午前10時には子供連れなど20人近くが訪れ、早速本を借りていました。

伊那図書館は新型コロナ感染防止の為4月8日から40日間休館していました。

緊急事態宣言が解除となり19日から利用を再開しました。

新型コロナ対策として連絡先の提出や、館内や備品のこまめな消毒、入館時間を1時間までとするなどに取り組みます。

また国連が持続可能な世界を目指すための目標SDGsの特別展が19日から始まっています。

展示の中にはSDGsの視点で新型コロナとの関係をまとめたポスターも掲示されています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の箕輪町図書館と南箕輪村図書館も閲覧などの一部のサービスを除き19日から利用が再開しました。

-

テレビ会議システムで授業

25日の学校再開に向けて現在分散登校となっている南箕輪村の南箕輪小学校で19日テレビ会議システムを使った初めての授業が行われました。

南箕輪小学校6年4組は児童の登校を午前と午後に分け授業を行いました。

担任は児童にタブレットを配りテレビ会議システムへのアクセスの仕方や使い方について説明していました。

しばらくすると児童の顔が映し出され会話ができるようになりました。

授業で試みたのは校内で形が対称となっているものを探して映し、その映像について児童と教諭が会話をするというものです。

南箕輪村教育委員会ではオンラインを活用した授業に取り組む計画で村内の小中学校3校に合わせて1,500台のタブレットを整備するとしています。

72/(土)