-

パブリックレコードがプライバシーマークに認証

編集制作を幅広く手がけるパブリックレコード(宮田村、奥田憲一社長)は、社内における個人情報保護の体制を整備し、財団法人日本情報処理開発協会が付与する「プライバシーマーク」の使用許諾認定を受けた。県内62社目、上伊那管内では5社目。同社は学校関係の映像収録なども多く「個人情報保護は社会的責任。徹底を図り、お客様に安心して頂ける企業を今後も目指す」としている。

プライバシーマーク制度は、JIS(日本工業規格)の個人情報保護マネジメントシステムに適合し、適切な保護体制を整備している事業所を認定するもの。

同社では内部に推進委員会を設けて、1年間かけて体制を整備。マニュアルをつくり全従業員の意識の底上げも図った。

「印刷やインターネット注文なども行っており、個人情報の取り扱いは慎重さを保たなければならない。情報の大切さを再認識して徹底していく」と濱田聖専務と推進委事務局の勝又美紀さんは説明。

プライバシーマークは同社の製品パッケージなどに掲示して、消費者に周知を図る。 -

伊那商工会議所が事業承継セミナー

会社の経営を後継者に引き継ぐ「事業承継」について理解を深めてもらおうと伊那商工会議所(向山公人会頭)は23日、初めてのセミナー「事業承継問題解決への道を探る縲怏~滑な事業承継に向けて」を伊那商工会館で開いた。上伊那各地の事業主など約50人が集まり、長野市の税理士山崎健児さんの「遺産分割から事業承継問題を考える」と、八十二銀行の事業承継サポートチームの横谷秀克さん、轟直宏さんの「金融機関から見た事業承継」を聴いた=写真。

山崎さんは事業承継で実際によくあるトラブルとして▽自社の株価が思わぬほどに高値になっていて高額の相続税がかかる▽遺産分割がうまくいかない竏窒ネどを挙げた。「面倒だからと先送りにせず、一度きちんと相続税の計算や遺産分割のシミュレーションをしておくことが大切だ」と呼び掛け、法律上の手続きなどについて詳しく説明した。 -

KOA3月期決算

KOA(箕輪町、向山孝一社長)は21日、08年3月期決算を発表した。子会社18社、関連会社2社を含む連結売上高は前期比5・1%減の531億5600万円。車載機器向け抵抗器の売上はさらに拡大できたものの、国内と北米市場を中心とした固定抵抗器需要の減少を補えなかった。

経常利益は41・7%減の41億7700万円、純利益は54・3%減の22億9900万円。原材料高騰の影響に加え、期末にかけての急激な円高による為替差損の発生などによる。

1株当たりの年間配当は2円増の20円とする。

役員人事では取締役に花形忠男氏、社外取締役にコーバー・マイケル・ジョン氏、監査役に浦野正敏氏が新たに就任する。就任予定は6月14日。 -

村民対象のワインセミナー開講、広がる山ぶどうの里づくり

県の原産地呼称管理制度に5年連続で認定されるなど人気も高い赤ワイン「紫輝」「駒ケ原」の生産地・宮田村で21日、村民対象のワインセミナーが始まった。ワインを地元の文化として定着させようと、村公民館と村産業建設課が共催。栽培や仕込み体験も織り交ぜて年間12回開き、参加20人が知識を学んでいく。

同村内産の山ぶどう(ヤマソービニオン)を原料にワイン醸造開始から10年目。村が掲げる「山ぶどうの里づくり構想」を実現するため、住民レベルの意識を高め、将来的にはソムリエなど普及活動の推進役となる人材育成も視野にセミナーは開講した。

参加者は女性15人、男性5人。女性の関心の高さを示したが、もともと・ス日本酒党・スという倉田富夫さん(61)=町三区=は「地元にせっかく素晴らしいワインがある。知識を学んで味わいたいと思って」と話した。

初回のこの日は村民会館で開き、ワイン醸造元・本坊酒造信州ファクトリー(新田区)製造主任の志村浩樹さんが講師。ワインの基礎的知識や特性などを紹介した。

07年産紫輝と06年産駒ケ原のテイスティングもあり、参加者はさっそく持参した・スマイグラス・ス片手に試飲。違いを感じながら、ワインの奥深さにふれていた。

次回は5月24日。山ぶどう栽培組合の協力でほ場に出て、芽かき(摘芽)の作業を体験する。 -

ティービーエム

ティービーエム(本社・宮田村)はこのほど、取締役などの新陣容を発表した。

内容は次の通り。

▽代表取締役社長=山田益▽取締役副社長=唐澤敏治(昇格・社長補佐・総務経理全般担当)▽常務取締役=高坂勉(タービンブレード事業部事業部長)▽取締役=山田稔(品質管理部担当・ISO担当)▽監査役=清水忠之 -

中心商店街空き店舗にギャラリー、「手づくり屋」本オープン

宮田村の住民有志が中心商店街の空き店舗を活用した梅が里ギャラリー「手づくり屋」が19日、本オープンした。ギャラリー出品者を講師に各種クラフト体験教室を開くなど、多彩なイベントで賑わった。

手づくりしたい人を応援しようと南割区の木工業、三浦敏夫さん(54)らが中心になって開設。

出品料を納めれば誰でも作品を展示、販売できるギャラリーで、3月のプレオープン当初は12人だった出品者はこの日までに箕輪町から飯田市までの25人に増えた。

絵画や木工品、陶芸、織物など所狭しと並ぶギャラリー内。

この日は、鏡割りや餅つきなども催し、クラフト体験教室ではアクセサリーなどを作ろうと、親子連れの姿も目立った。

町三区の丸山美香さんは息子の龍飛君=宮田小4年=と、娘の美優さん=同2年=と一緒に教室に参加。

「なかなか手づくり体験する機会がなかったが、身近に感じられる。これからも通いたい」と話した。

各種教室、出品に関する問い合わせは三浦さん090・3142・3691まで。 -

光前寺のシダレザクラライトアップセレモニー

シダレザクラの見ごろを前に駒ケ根市の光前寺で、シダレザクラのライトアップが始まった。16日にはオープニングセレモニーがあり、駒ケ根太鼓子供連(小原恒敏代表)が太鼓演奏を桜の下で披露=写真。訪れた人たちを楽しませた。

シダレザクラのライトアップは駒ケ根高原周辺の観光事業者などでつくる「光前寺のしだれ桜ライトアップ実行委員会」(宇佐美美宗夫委員長)が11年前に始めた取り組み。訪れた観光客から同寺のシダレザクラの美しさを指摘され、ライトアップを開始した。当初は3千人を目標に始めたが、今ではこの時期10万人の観光客が同寺を訪れるようになった。

宇佐美実行委員長(58)=ホテルやまぶき社長=は「『地域おこしは地元が一生懸命になることが大切』という考えでやってきた。11年目を迎え、その間多くのお客さんに楽しんでいただけた。これからも多くのお客さんに来ていただけるよう努力していきたい」と話していた。

ライトアップはは26日まで行う。時間は午後6時半縲恁゚後10時。また、この間は実行委員が交代で誘導を行い、見物客の安全確保に努める。 -

国民生活金融公庫伊那支店存続へ

一般の金融機関から融資を受けるのが難しい小規模事業者などに事業、教育資金の貸し付けを行っている政府系金融機関、国民生活金融公庫が今年10月に中小企業金融公庫など3金融機関と統合して新たに日本政策金融公庫として発足するのを受け、同金庫の木村政之副総裁=高森町出身=と多胡藤夫伊那支店長が17日、伊那商工会議所(向山公人会頭)を訪れ「伊那支店は存続する」とする方針を説明。統合の趣旨や経緯などを説明した上で、今後についても理解と協力を求めた。

向山会頭は「都市と地方の格差が問題となっているが、統合を機に、製造業が多い上伊那が元気になるような制度の検討もしてほしい」と要望。木村副総裁は「早くそういうビジネスモデルをつくっていきたい」と前向きな見解を示した。

国民生活金融公庫は国民金融公庫(設立・1949年)と環境衛生金融公庫(同67年)が統合して99年に発足したが、より透明性の高い効率的な事業運営を目指した07年5月の「株式会社日本政策金融公庫法」の成立により、株式会社組織で再スタートすることが決まった。県内には伊那支店のほか、長野、松本、小諸の各支店があるがいずれも統廃合の対象とはならず、存続の見通し。 -

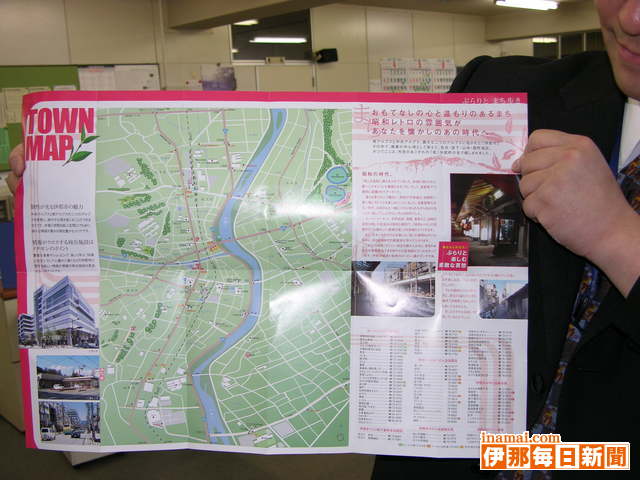

市街地情報リーフレット完成

伊那市を訪れる観光客などに地元商店街の魅力を発信しようと、市内の西町、荒井、坂下、山寺の各区の商店などでつくる商店街活性化イベント委員会が昨年から企画、制作に取り組んでいた伊那市街地情報リーフレット「TAWN NAVI」(タウン・ナビ)が完成した=写真。

B3判両面カラー印刷。商店街マップとともに約160の店舗名、電話番号の一覧を掲載しているほか、市の名物としてアピールしている手作りギョーザ、ソースかつどん、ローメンの味と由来などを大きな写真入りで紹介している。片面には「歴史を再発見」として、市中心部の街並みの魅力なども掲載している。

リーフレットは一部の店舗や施設で配布を始めている。制作に当たっては、市の07年度商業振興事業として70万円の補助を受けた。 -

名物丼食べ歩きスタンプラリー20日から

宮田村の名物丼「紫輝彩丼」の販売開始1周年を記念して20日から、食べ歩きのスタンプラリーが始まる。商品券など豪華景品を用意しており、主催者は「この機会に村内12の飲食店のオリジナリティあふれた名物丼を食べてみて」と呼びかけている。

加盟飲食店と村商工会青年部でつくる名物丼プロジェクトチームが主催。紫輝彩丼は村特産の赤ワインを用いるほかは、提供する店によって具材や味付けも異なり、1周年を機にさらに多くの人に味わってもらおうと企画した。

12店舗全ての紫輝彩丼を制覇すると「満腹賞」に応募でき、抽選で商工会商品券5千円分が5人に当たる。

8店舗の場合は「腹八分目賞」となり、抽選で10人に商工会商品券2千円分を進呈。

また残念賞としてどんぶりレンジャータオルを15人分用意した。

村商工会や役場、飲食店などに備えてある専用の応募用紙(名物丼プロジェクトのホームページからもダウンロード可能)を使い、各店舗で紫輝彩丼を食べるごとにスタンプを押印できる。

応募方法は取り扱い飲食店に設けてある応募箱に投かんするか、村商工会まで持参または郵送。締め切りは6月22日。問い合わせなどは名物丼プロジェクトチーム(村商工会内)85・2213まで。 -

織建が初の大感謝祭

伊那市水神町の織建(織井常昭社長)は13日、初の大感謝祭を織建敷地内とショールーム「住まいの館」で開いた。建材、キッチン・ユニットバスの最新モデルなどの展示や、子ども向けの手作り木工教室など多彩なイベントがあり、約千人が訪れにぎわった。

顧客に楽しんでもらうほか、これからリフォームや新築を考えている人に最新技術のメーカー展示を見て参考にしてもらおうと計画した。

イベントは一流メーカーの建材展示、IHクッキングヒーターとガステーブルの実演、塗り壁体験などで、リフォームや設備工事の相談会もあった。

手作りの良さを味わうことで木の家のよさを感じてほしい-と織建社員の大工と作る木工教室も開いた。家族連れが巣箱やいすを大工に教わりながら楽しく作っていた。 -

伊那商工会議所新入社員激励会

伊那商工会議所(向山公人会頭)は16日、第27回新入社員激励会を伊那商工会館で開いた。伊那市の28事業所に本年度入社した新入社員約140人が出席し、主催者と来賓の激励を受けた=写真。

向山会頭は「地方経済と中小企業は相変わらず厳しい状況に置かれているが、新社会人としてそれぞれの企業で力を発揮して頑張ってほしい。皆さんの活躍が企業と地域の発展につながる」と激励の言葉を贈った。

新入社員を代表してアルプス中央信用金庫の加藤春菜さんがあいさつ。「一日も早く一人前の社会人として活躍し、戦力となれるよう努力する。私たちは、企業は違っても同じ伊那市で働くよきライバル。仲間として高め合い、初心を忘れず頑張っていきたい」と力強く決意を述べた。

続いて行われた講演では、伊那市で法律事務所を開く長谷川洋二弁護士の「君たち、やる気あるか!」を聴いた。入社して半月が過ぎたとはいえ、まだ初々しさの残るフレッシュマンたちは新入社員らしく、真剣な表情で話に聴き入っていた。 -

世界一の会が総会

上伊那の製造業26企業でつくる「世界一を目指し行動する上伊那地域企業の会」(通称世界一の会)は16日、通常総会を伊那市のプリエ・キャスレードで開いた。会員など約30人が出席し、08年度の事業計画・予算案と役員人事などを承認したほか、関東経済局地域振興課斎藤義久さんと八十二銀行伊那支店長滝沢亮さんの講演を聴いた。会長にはナパック(駒ケ根市)社長の鈴木明さんが再選された。役員の任期は2年。

08年度の主な事業は▽上伊那産業フェア(仮称)開催に向けた諸団体との連携、協力▽県中小企業センターと連携して各種展示会、商談会に参加▽セミナー、講演会の開催▽大学との連携強化▽視察研修竏窒ネど。

役員は次の皆さん。

▼会長=鈴木明(ナパック)▼副会長・受注促進部会長=北林友和(ヨウホク)▼同副部会長=梅原好和(ニイタカ)▼副会長・未来経営部会長=横森孝心(グローリー)▼同副部会長=増田清(マスダ)大森正秋(アルプス中央信用金庫)▼副会長・厚生部会長=山田勝英(志賀野シーケンス)▼同副部会長=今井博充(アルゴル)▼会計監事=唐沢功(南信化成)清水輝美(東信鋼鉄) -

宮田村商工会青年部総会

宮田村商工会青年部(小田切等部長)は15日、通常総会を開いた。4人の新入部員を迎え、引き続き地域の元気の源になって精力的な活動を行っていく。

名物丼の販売促進から村議選立候補予定者の公開討論会開催まで、地域を巻き込んだ多彩な活動を展開する同青年部。

総会では本年度の事業計画を承認し、小田切部長は「多くの協力で大きな成果をあげることができ、宮田村を広くPRできた。厳しい時代だが、将来を見すえて若者らしく行動に移していこう」と54人の部員に呼びかけた。

新しく入部した下井明人さん、酒井大介さん、清水博行さん、西澤明さんには、小田切部長からバッジを貸与。代表して下井さんが「微力ですが全力で臨みます」と抱負を語った。

3月末で年齢満了に伴い青年部を卒業した前林裕一さん、山田康治さん、伊東良文さんの3人には感謝の表彰状を贈呈。「多くの仲間に恵まれ、時間を共有できたことをうれしく思う」など一人ひとりあいさつした。 -

JA上伊那

北部・南部ローンセンター・くらしとマネーの相談室開所JA上伊那の北部、南部ローンセンター・くらしとマネーの相談室が14日、北部は箕輪町木下の旧JA木下支所、南部はJA駒ヶ根支所構内にオープンした。現在伊那市にあるローンセンターと合わせた3拠点化により、地域により密着したサービス提供で利用者ニーズに応える。

北部エリアは辰野町、箕輪町。南部エリアは駒ヶ根市、飯島町、中川村、宮田村。それぞれ職員を4人配置する。うち1人はマネーアドバイザー。ローンセンターは平日午前8時半縲恁゚後7時、土・日曜日は午前9時縲恁゚後5時で、ローン相談に対応する。

くらしとマネーの相談室では、マネーアドバイザーがお金に関する相談窓口として対応するほか、各種セミナーや相談会の開催などに対応する。

各支所金融課の渉外担当者の活動拠点として管理や指導、相談などの支援機能も持つ。

問い合わせは北部ローンセンター(TEL79・7010)、南部ローンセンター(TEL81・1131)へ。 -

山寺活性化協議会発足

伊那市山寺地区の商店など約180事業所が加盟する伊那商工会議所山寺支部は、同地区内の高尾公園管理委員会、伊那北周辺活性化委員会を統合し、4月から名称を新たに山寺活性化協議会として活動を始めた。14日、役員会総会を開き、08年度の事業計画・予算案を承認した。高尾神社例大祭、祇園祭、伊那祭り、商工会議所商工祭協賛などに取り組んでいく。新理事長には矢野昌史さんを選出した。矢野さんは「できれば若い人たちに受けてほしかったが、やるからには頑張る」とあいさつした=写真。

最後の山寺支部長となった高山光春さんは「環状北線が開通するなど、山寺地域は伊那市の北の玄関口として重要な立場になってきた。山寺と伊那市が総合的に発展していくためにはこの際、新たな取り組みが必要だ」と趣旨を説明した。

三役は次の皆さん。

▼理事長=矢野昌史▼副理事長=名和義浩、熊谷健▼会計=宮下浩 -

駒ケ根ソースかつ丼会、15周年に合わせてイメージソングの作成など記念イベントを展開

駒ケ根市内の飲食店などでつくる「駒ケ根ソースかつ丼会」(会員42事業所、下平勇会長)は、今年15周年を迎えることに合わせてイメージソングの作成など記念イベントを展開する。

まちおこしの一環としてソースかつ丼のPR、普及に取り組んできた同会では、これまでもマップやのぼり旗の作成、看護大学歓迎かつ丼無料配布、B竏・グランプリへの参加などをといった事業に取り組んできた。

そんな中、本年度は15年の節目に当たるため「ソースかつ丼の本場」として躍進しよう竏窒ニ、各種記念事業を企画。

具体的には▽イメージソングの作成▽スタンプラリーなどを通じたお客様還元事業の実施▽記念式典の開催竏窒ネどを予定しており、詳細は今後の役員会でつめていく。

14日の総会で新規事業の承認を得た下平会長は「『ソースかつ丼と言えば駒ケ根』というPRも着々と進んでいる。食によるまちおこしが各地で取り組まれる中、卵で閉じたかつ丼ではなく、地域独自で食していたソースをかけたかつ丼を『ソースかつ丼』と名付け、先駆的に取り組んできた自負がある。15周年を機に、お客様に喜んでもらえる事業に取り組みたい」と語った。 -

梅公園で花見イベント

宮田村新田区の梅公園で13日、お花見イベントが開かれた。住民有志により同公園を整備した村おこし実行委員会の主催で3年目。数十本が満開に咲き誇るなか出し物や軽食販売などもあり、「サクラもいいけど梅も素晴らしい」と訪れた人たちを楽しませた。

宮田太鼓の演奏で開演。信州みやだ梅舞会によるYOSAKOIソーランの演舞でも会場は盛りあがった。

村内各種グループの協力で豚汁やお茶などの無料サービスも。

農業女性グループ野ひばりの会が提供した梅おこわも好評で、花見をしながら舌鼓を打つ家族連れなどの姿もあった。

雲の切れ間からのぞく駒ケ岳の残雪と鮮やかな梅のコントラストも映え、春の宴は和やかな雰囲気に包まれた。 -

地域が愛したサクラ今年も満開に、トヨセット駒ケ根工場で花見大会

駒ケ根市北の原工業団地内にあるトヨセット駒ケ根工場は13日、住民の強い要望を受けて残した工場敷地内のしだれ桜を地域に開放し、花見大会を開いた。従業員を含め数百人がにぎやかに楽しみ、同社関係者は「このサクラのように地域に愛される企業に」と願いを込めた。

同工場は昨年竣工。かつて龍水社赤穂工場があった場所だが、当時から地域に親しまれたしだれ桜は伐採せずに、敷地内の一部を緑化公園にして残した。

初めて開いた花見には、数多くの周辺住民が来場。ある男性は「しだれ桜は地域のシンボルでもあった。このような形で残って良かった」と、満開の花を感慨深げに眺めた。 -

飯島区が小水力発電所建設推進に向け、建設委員会を設置

飯島町の飯島区(竹俣栄二郎区長)は10日夜、成人大学センターで、農業灌漑用の新井水路を利用した小水力発電所の建設に向け、建設委員会を設置。今後の取り組みを協議し、合わせて役員構成も行った。

建設研究委員や区会、地権者、町議ら17人を前に、竹俣区長は「区会で建設が議決されたのを受け、国交省に発電用水利権の取得を申請し、認可が下りる見通しがついた。建設委員会を立ち上げ、発電事業を推進したい」とあいさつ。

引き続き、今後の取り組み、スケジュールについて説明。新エネルギー特別措置法(RPS法)による事業認可を申請、引き続き、新エネルギー産業開発機構(NEDО、ネド)の補助金を申請する、合わせて、中部電力との売電単価交渉も実施していく。NEDОの補助金が確定次第、用地買収、着工の運びとなる。早ければ10月着工、来年秋に完成する。

委員からは「騒音や低周波被害について、どう対応していくか」「早期に地権者や周辺住民へ情報提供し、理解を得るべきでは」など進め方について、さまざまな意見が出された。

発電所予定地は新井水路の取水場所から約2キロ下流の朝待(第1発電所)と、さらに200メートル下流のうどん坂分水地(第2発電所)の2カ所。朝待では1分間に120キロW発電、うどん坂は220キロW発電する計画で、朝待は中部電力に売電、うどん坂分は役場庁舎まで電柱を立て送電し、庁舎など公共施設で使用する考え。総事業費約3億円(うち2分の1は国庫補助)

同区は06年秋、中電の子会社、シーティクの遠藤喜紀さん(現在フリーのコンサルタント)から提案を受け、区議会や全体説明会で検討し、1月の区会臨時会で推進を決定した。

役員構成は次の通り(敬称略)

▽委員長=竹俣栄二郎(区長)同副=小林章吾(建設研究委員)、野村則勝(区会)、吉沢徳保(区友会)、森岡一雄(町議)▽総務委員長=市村幸一(建設研究委員)▽設備委員長=石田耕一(建設研究委員)▽財務委員長=伊藤和夫(建設研究委員) -

伊那テクノバレーがCMC(カーボンマイクロコイル)研究を計画

地域産業を支援する伊那テクノバレー地域センターは本年度、ミクロン(千分の1ミリ)単位の炭素繊維をらせん状に巻いた新素材に取り組む。

CMCは▽電磁波吸収性が強い▽ばね特性に富む▽水素吸蔵性がある竏窒ネどの特性があり、近接・感触センサーや食物包装材、医療・癒し機器など、さまざまな分野への利用が期待されている。

このほどまとめた08年度事業計画には新規6事業を含む計21事業を盛り込んだ。「食品素材高度利用技術研究会」では、ブドウの加工かすをサプリメントなどの機能性食品の素材として活用するための研究を産学連携で行っていく。

経営トップ層の高齢化が進んでいることから、後継者育成が必要な企業のために、若手経営者を対象にしたマネジメント能力向上・リーダー養成講座も新たに開講する。

アマランサスを活用した加工食品や菓子の開発なども引き続き行っていくほか、品種改良や精製方法の改良などの研究にも新たに取り組む。 -

エネルギー有効利用事例発表会

事業活動の中での取り組みを通して環境負荷の低減を促進しようと上伊那電気主任技術者協会(川上国男会長)は10日、第20回「やさしいエネルギー有効利用事例発表会」を伊那市西箕輪の伊那技術形成センターで開いた。上伊那と飯田市の11事業所に勤務する電気主任技術者らが参加し、それぞれが取り組んできた事例計17件を発表し合った=写真。

駒ケ根市のネクストエナジー・アンド・リソース(伊藤敦社長)は、20年前に製造された太陽電池パネル約3300枚を販売するために1枚1枚発電性能を測定したところ、95%のパネルが使用可能だった竏窒ニする事例を発表。保存状態が良ければ、発電性能は長期間維持できることが分かった、とした上で、今後は性能劣化原因の解明と残存寿命の予測に取り組みたいと話した。

宮田村の浦野紙器(浦野勇社長)は新工場建設に際し、県内最大規模の150キロワット級の太陽光発電設備を導入した結果、消費電力量の30%をまかなうことができた事例を発表。1億円の費用をかけたが、大きな効果が上がったとした。

川上会長はあいさつで「発表会は年に1回の開催を続けて20回目を迎えた。継続は力なり。今後も30回、40回と続いていくと確信している」と述べた。 -

通り町商店街 一店逸品マップ作る

伊那市の通り町商店街振興組合は、個店の「売り」を消費者にアピールする便利マップ「一店逸品案内」を作った。内田吉郎副理事長らは「商店主自身が自分の店の特色を認識する機会になったことが一番大きい。消費者に『売り』を浸透させ、商店街の活性化に結びつけたい」と話す。

マップはA3判の六ツ折。カラーの両面刷りで、衣料品、飲食、薬局、書店など26店の知って得する逸品案内と位置図、通り町のイベントなどをイラスト付きでまとめた。

店ごとに枠を組み「小世帯向けに、少量パックの品ぞろえ!」「昭和のレトロが漂う食事どころ」「朝から夜まで休まず営業しております」など独自のサービスや商品を紹介。商店主の似顔絵を入れ、営業時間や定休日も載せた。

周辺のトイレ(和式・洋式)や行き先別バス停、医療機関の情報なども調べ、消費者に見てもらえるように工夫した。

マップは2万部作り、10日前後に参加店のほか、市役所や伊那商工会議所、通り町だんわ室などに置く。

通り町商店街ホームページでも紹介している。 -

リニューアルオープン本格手打ちそば「いろり なかがわ亭」

中川村大草望岳荘内の食事処「いろり」が8日、手打ちそばメニューを加え本格手打ちそば「いろり なかがわ亭」としてリニューアルオープンした。初日は開店と同時に村内外から多くのそば通、そばファンが訪れ、うちたての白そば、赤そばを味わっていた。

店の一角に設けた「そば打ち工房」では、同店を運営する「朝ちゃん五平」のメンバーらが3カ月間のそば打ち修業の成果を披露し、来店者は丁寧な作業を見入っていた。

人気メニューはざる、赤そばのざる、季節の天ぷらなどで、日本ミツバチの会のメンバーで、諏訪郡原村から訪れた原満江さんは「こしがあって、おいしい。近くの有名店、乙事亭にも負けない」。野明兼秋さんは「季節の山菜の天ぷらもいい。日本ミツバチのハチミツ入りのつゆはいい味を出している」と満足そうだった。

昨秋、田島で開催した赤そば祭りの来場者から「赤そばが食べたい」という要望が多かったことや、村の荒廃農地の解消の一助になればと赤ソバ、白ソバを栽培、「いろり」で提供することにした。 改修は手打ち工房を設置し、外壁を板張りし、古い荷車の車輪を飾るなど、田舎のそば屋らしさを演出した。

ちなみに料金はざる780円、高嶺ルビーの赤そば900円、天ぷら500円。営業は午前11時縲恁゚後3時、夜は宴会のみ。定休日第2、第4水曜日。 -

雑穀アマランサス入りあまざけ」開発発表

「

雑穀アマランサスによる地域振興を目指し商品開発に取り組んでいる伊那地域アマランサス研究会は3日、「雑穀アマランサス入りあまざけ」の発表会を伊那市の伊那商工会館で開いた。商品を開発、製造した同会に所属する仙醸(本社・伊那市高遠町、黒河内靖社長)から商品の説明があり、関係者などが試飲した。

今回発表したアマランサス入りの甘酒は米麹(こうじ)95%に対し、ポップしたアマランサスを粉末にしたものを5%配合。アルコール、甘味料、化学調味料など無添加。好みにより冷やしても、温めても味わいを楽しめるとのこと。

仙醸ではビン入り、内容量400グラム(約360ミリリットル相当)の商品を約千本製造(製造年月日08年3月29日・賞味期限09年1月29日)。観光客が訪れる場所で徐々に販売していくということで、5日から高遠城址公園の公園開きに合わせ同公園内の仙醸臨時販売店での販売や、11日から高遠町本町の仙醸旧酒蔵などで販売。税込み480円。

発表会では関係者たちがアマランサス入りの甘酒と、米麹のみの甘酒を飲み比べた。アマランサス入りの甘酒は「コクがある」「味わいが違う」など好評だった。

仙醸では今後、取り扱いを希望する店舗などでも随時販売していきたいとのこと。

問い合わせは、仙醸(TEL94・2250)へ。 -

宮田ビジネス学院、新設2年制コースに1期生7人入校

宮田村商工会運営の宮田ビジネス学院は4日、新卒者ら若者を主な対象に新設した全日2年制ITスペシャリストコースの入校式を開いた。県外出身者を含む10縲・0代の7人が入校。情報系技術や資格取得のほかビジネスマナーなども実践的に学び、将来の夢の実現目指して学びを広げる。

1期生となる7人は高校新卒者5人、社会人経験(大学含む)が2人。村内をはじめ伊那、駒ケ根、箕輪、下伊那郡豊丘村、東京と幅広い地域から若者が集まった。

東京から入校した石井創さん(21)は「今までは大学に通っていたが考えと違った。この学院で勉強して多くの資格を取り、信州の自然にも親しみたい」と希望を寄せた。

高校新卒の大槻拓未さん=箕輪町=は「学校の先生に勧められたのがきっかけ。資格を取って就職に活かしたい」と話した。

同学院は2001年2月にパソコンスクールとして開学し、以来社会人対象の職業教育を展開。利用者はのべ2千人以上にのぼる。

新設の2年制コースは、プレゼンテーション実技なども取り入れ、高いスキルを持った即戦力を養成。就職も支援する。 -

中山間地の栽培に適した新品種のダッタンソバをタカノと信大が協同開発、伊那市内の遊休農地などで栽培開始

タカノの(本社・宮田村、鷹野準社長)保健福祉関連事業部と信州大学農学部の井上直人教授が共同開発してきた新種のダッタンソバ3品種がこのほど、種苗登録を完了し3日、報道関係者に公開された。今回開発したダッタンソバは、ルチンなどの栄養素を豊富に含むことに加え、収量が普通のソバの2倍確保できるが、普通のソバ同様、手間はかからない。また、表皮が固く、鳥害を受けにくいのが特徴。このことから、産学官連携の一環として同事業の栽培を担う伊那市は、農業者が高齢化し、野生動物の農作物被害が深刻化する中山間地でこのソバを普及したいと考えており、タカノとの契約栽培のもと、生産を進めることで、生産から販売、流通までの一環したルートを確立する。また、タカノは、ダッタンソバの栄養効果を生かした商品開発を進め、食品の安全性や健康を重視する消費者市場への参入を狙う。

今回種苗登録した新品種は成熟期が異なる3品種。2000年から開発に着手し、今年2月に「気の力」「気の宝」「気の豊」として品種登録された。

今後は伊那市内で試験栽培を開始するため、現在長谷、高遠地区などの中山間地を中心にこのソバを栽培してくれる農家を募集している。

昨年の市内のソバの作付けは約220ヘクタール。ソバの栽培は手間がかからないため、取り組む農家もいるが、市の交付金を受けてもほとんど収益はないのが現状。しかし、このソバを生産した場合、補助金を受けながら販売収入も得られるため、従来よりも収益性が高くなると見込まれる。

また、二次製品についても、現在国内に出回ってる生そばの8割が外国産のそば粉であることから、タカノの企画室臼井敏行室長は「現在国内には安心・安全を求める消費者ニーズがある。また、今回のソバは収量が一般の約2倍確保できるため、商品価格も一般のそばと同じくらいで販売できると思う。そう見ればニーズはあると思う」と話していた。

タカノでは今後、今年の収穫を待って新商品の開発を進める。 -

環境付加価値売買契約付き太陽電池モジュールを発売

自然エネルギー利用の普及などを目指す「ネクストエナジー・アンド・リソース」(駒ケ根市、伊藤敦社長)は2日、企業向けの「グリーン電力環境付加価値売買契約付き太陽電池モジュール」を発売した。同社の仲介で、発電の際に発生するグリーン電力の環境付加価値を他者に売却、換金できる権利を太陽電池に付加したシステムで、全国で初めてという。

伊藤社長は「太陽電池の国内需要は06年から2年連続で落ち込んでいる。関心は高まっているものの、経済的な支援がなく見送るケースもある」とし、新たなメリットを生み出すことで太陽光発電システムの需要の拡大を図る。

独自ブランドの太陽電池モジュールは縦1・6メートル、横99センチ、幅4・5センチで、最大出力は190ワット。

太陽光発電システムのユーザーは、発電した電力の売却で1時間当たり1キロワット11円程度の利益だったが、今回、同社が発売したモジュールの場合、化石燃料や二酸化炭素(CO2)排出量削減など環境付加価値の権利分(1キロワット4縲・円程度)が上乗せされ、従来に比べて5割程度のメリットがある。

また、煩雑な各種申請や設置工事の一貫したサービスを提供することで、ユーザーのコストダウンにつなげる。設備規模によるが、太陽電池モジュールや工事費などを含めて1キロワット当たり75万円かかる。 -

特産山ぶどうワインに「樽熟成2005」誕生

宮田村特産の山ぶどう交配種ヤマソービニオンを醸造し、2年寝かした赤ワイン「信州駒ケ原樽熟成2005」が誕生した。醸造販売元の本坊酒造信州ファクトリー(新田区)は「ヤマソービニオン種を用いた本格的な樽熟成タイプは全国的にも例がない」としており、主力銘柄の「紫輝」「駒ケ原」とはまた違った重厚感が味わえる・スプレミアム・スなワインに仕上がった。

05年産の原酒から樽に調和するものを選択。1年半オーク樽で熟成し、その後半年間はビンに寝かした。

宮田村特産の赤ワインには以前にも樽熟成があったが、今回のように長期間かけた本格的なものは初めて。

樽の香りと山ぶどうの風味が引き立つフルボディタイプで、新たな味わいの楽しさが広がりそうだ。

限定1154本で800本は村内をはじめとした上伊那地域に出荷。同ファクトリー内にある売店でも70本のみ取り扱い、一部首都圏などでも販売する。

価格は2500円(消費税抜き)。問い合わせは本坊酒造信州ファクトリー85・4633まで。 -

上伊那の各企業で入社式

上伊那の各企業で1日、それぞれ入社式があった。緊張した面持ちで式に臨んだ新入社員だが「会社や地域に貢献できるよう頑張りたい」など力強く抱負を述べた。

原油高騰の影響に伴い、経営環境は厳しく、訓示に立った経営者は経営理念を踏まえながら「社員の団結」「コミュニケーション能力の向上」「お客さま第一主義」などを促し、新入社員の活躍に期待した。

各企業で、新入社員は「仕事に誇りと向上心を持って取り組みたい」「自分の言ったことに責任を持って楽しく仕事をしたい」「だれからも信頼される社員を目指したい」など社会人としての抱負や決意などを語った。

KOA(本社・箕輪町、向山孝一社長)は、県内外から35人が入社。式には、保護者も同席した。

2日から10日間、会社の概要やビジネスマナー、工場見学など研修を受け、仮配属部門で実習して業務に就く。

262/(木)