-

山岳写真家 津野祐次さん伊那市に寄付

伊那市長谷を拠点に活動している山岳写真家の津野祐次さんと、津野さんのフォトギャラリーを運営する(株)ヤマウラは、24日、今年1年間の入館料の全額、8万円を伊那市に寄付した。

24日は、津野さんと、ヤマウラの増澤信夫(のぶお)伊那支店長が伊那市長谷総合支所を訪れ、中山晶計支所長に寄付金8万円を手渡した。

伊那市長谷非持にある長谷アルプスフォトギャラリーは、1992年の開館以来、入館料の全額を毎年寄付している。

ギャラリーには津野さんの写真が展示されていて、入館料は一人100円、今年は800人が入館した。

入館者は年々増えているという。

津野さんは、「ギャラリーは、唯一お客さんと接する場。気持ちを入れ変え、来年も多くの方に訪れてもらいたい」と話していた。

伊那市では、寄付金を、長谷地域などの観光振興に活用するという。 -

心肺停止の男性救助で感謝状

心肺停止状態となった男性に心臓マッサージを行い、命を救ったとして23日、伊那市高遠町の北原あさ子さんと田中均(ひとし)さんに感謝状が贈られた。

23日は高遠消防署で贈呈式があり、蟹沢昭二署長から2人に感謝状が手渡された。

北原さんは、特別養護老人ホームさくらの里の看護士で、救急救命講習を受けたことがあり、男性が倒れたとき心臓マッサージを行った。

また田中さんは自衛官で救急に連絡したのち北原さんと心臓マッサージを交代するなど迅速な措置をとった。

23日は命を救われた、伊那市高遠町の守屋武宣さんも式に出席し、北原さんと田中さん、また救急隊に「今こうしていられるのは皆さんのおかげです。」と感謝の気持ちを表していた。

守屋さんが倒れたのは、9月に高遠スポーツ公園で行われた、ナイターソフトの試合中だった。

心臓に病気をかかえる守屋さんが走塁していたところ突然倒れ、心肺停止状態になったという。

2人の救命措置により大事に至らず、今は病院を退院し日常生活に戻っている。

3人はナイターソフトの仲間でもあり、守屋さんは2人に感謝し、北原さんと田中さんは守屋さんの無事を喜んでいた。 -

ソロプチミスト伊那 バザー売上を寄付

女性の立場で奉仕活動を行っている国際ソロプチミスト伊那が16日、11月に行ったチャリティーバザーの売上金の一部などを伊那市に寄付した。

ソロプチミスト伊那の小平裕子会長らが市役所を訪れ、チャリティーバザーの売上金の10万円と、歳末助け合い募金5万円を伊那市に寄付した。

国際ソロプチミスト伊那では11月11日、社会福祉に役立ててもらおうとチャリティーバザーを伊那市役所で開いた。

小平会長は「社会福祉事業の中でも、母子福祉に役立ててほしい」と話していた。 -

上伊那建設労働組合寄付

上伊那建設労働組合の青年部が14日、上伊那福祉協会に寄付金を贈った。

青年部の新井康哲部長が、上伊那福祉協会の春日博美常務理事に寄付金を手渡した。

青年部は毎年、南箕輪村の大芝高原まつりで親子木工教室を開いている。

教室の材料費など売上の一部を毎年寄付していて、今年は2万円を届けた。

新井部長は、「福祉のために役立ててください」と話していた。

春日理事長は、「有効に使わせていただきます」と感謝していた。

上伊那福祉協会では、寄付金を福祉施設の介護ベッドや車いすの購入費用の一部にあてるという。 -

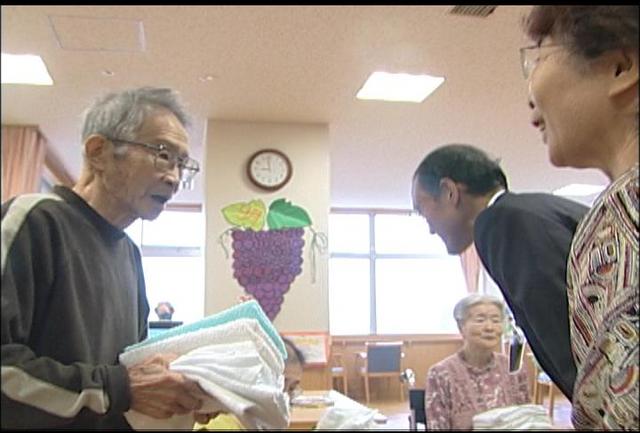

伊那市高齢者クラブ連合会がタオル寄付

伊那市高齢者クラブ連合会は、11日、福祉施設で役立ててもらおうと、タオル1万3千枚を伊那市社会福祉協議会に寄贈した。

11日は、高齢者クラブ連合会の有賀千篤(ちあつ)会長らが、伊那市の福祉まちづくりセンターを訪れ、タオル1万3千枚と寄付金3万円を贈った。

高齢者クラブ連合会は、市内47のクラブの2,500人が会員となっいて、今年4月から、会員に、家庭で使わなくなったタオルの寄付と募金を呼びかけてきた。

有賀会長は、「同じ仲間として助け合う気持ちを、大切にしていきたい」と話していた。

タオルは、市内のデーサービスセンターなどで活用され、寄付金は社会福祉基金として積み立てるという。 -

社会就労センターでクリスマス会

伊那市にある障害者社会就労センターの合同クリスマス会が10日、福祉まちづくりセンターで開かれた。

毎年恒例のクリスマス会で、伊那市社会福祉協議会が運営する4つの社会就労センターの通所者など約130人が集まった。

通所者は、ボランティアの発表を見たり、お菓子などを食べて楽しんでいた。

クリスマス会には、伊那ライオンズクラブが協力していて、ケーキや寿司などが用意された。

また、通所者一人ひとりに文房具のプレゼントもあった。

4つの社会就労センターそれぞれの発表もあり、歌ったり、踊ったりして楽しい時間を過ごしていた。 -

箕輪町在宅介護者交流会

箕輪町内の在宅介護者が、10日、料理を通じて交流した。

10日は、みのわふれ愛センターで交流会が開かれた。

交流会には、町内の在宅介護者19人が参加した。

この交流会は、年に4回開かれていて、今回で3回目。10日は、自宅でも作れるおいしい介護食作りに挑戦した。

講師は、箕輪町社会福祉協議会の職員が勤めた。

作ったのは、ポテトサラダにサツマイモのオレンジ煮など4品で、どの料理も、とろみが付けられているなど食べやすいよう工夫されていた。

また、少しでも楽に出来るようにと電子レンジを利用した料理などが紹介された。

参加者らは、お互いに相談しながら、和気あいあいと調理していた。

参加者らは、「日頃は介護のためなかなか外出できないが、このように同じ境遇の人とお話できるのは本当にうれしい」「ヘルパーを頼める時間などを配慮して交流会を開いてくれるので参加しやすい」などと話していた。

箕輪町社会福祉協議会では、自宅で介護している人なら誰でも参加できます。一緒にリフレッシュしましょう」と呼びかけていた。 -

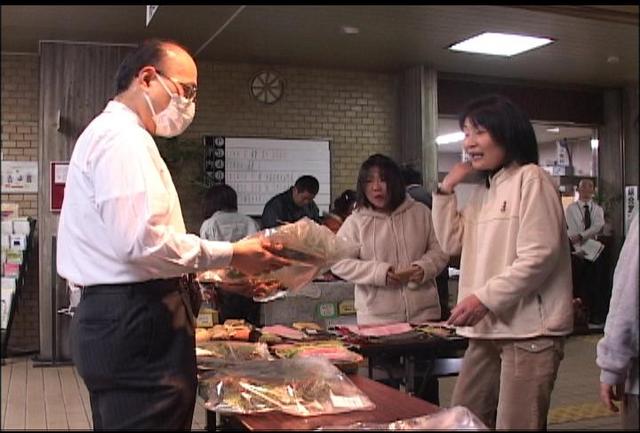

障害者福祉施設が製品販売

上伊那の障害者福祉施設が製作した商品の販売が3日から、伊那合同庁舎で始まった。

伊那合同庁舎の2階に販売会場が設けられ、通所者らが商品の購入を呼びかけていた。

これは同日から始まった「障害者週間」に合わせて行われている。

障害者の福祉について関心を高めてもらうとともに、障害者の工賃を高めようと昨年から始まった。

売られているのは、手作りのカレンダーや手芸品、ヤキイモなど。

県の職員の昼の休憩時間に合わせて販売会を開いていて、多くの職員が商品を買い求めていた。

この販売会は、上伊那にある15の施設が交代で開く。土日を除き9日まで毎日正午から午後1時まで。 -

伊那部常会がバザー売上の一部寄付

伊那市西町区伊那部常会などは2日、11月に行われた伊那部文化祭でのバザーの売り上げの一部を伊那市に寄付した。

西町区伊那部の総代をつとめる唐木祐一郎さんと、伊那部宿を考える会会長の矢澤巧さんが、伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に寄付金2万円を手渡した。

今年で19回目となる伊那部文化祭では住民が野菜や日用品を持ち寄り、バザーを開いている。

常会ではその売上を福祉に役立ててもらおうと平成16年から毎年寄付している。

唐木さんは、「文化祭は毎年地域性を生かした企画を考え行っている。寄付もその一環なので有効に使っていただきたい」と話していた。 -

高遠ボランティア移送サービス開始

高遠町地区社会福祉協議会は、高齢者を対象にしたボランティア移送サービスで、市内では初めて、上伊那郡内のほか諏訪市や茅野市方面への移送も行う。

30日、高遠町地区社協の役員や運転ボランティア、市の関係者らが出席し、サービス開始のセレモニーが行われた。

移送サービスは、65歳以上の独り暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、運転ボランティアが病院などへの送迎を行うサービス。

伊那市内では、これまでに西春近や東春近など4地区で同様のサービスがスタートしている。

高遠町地区社協では、茅野市と隣接する藤沢地域の利用者については、諏訪方面への通院の利用も多いことから、初めて上伊那郡以外への移送を行う。

高遠町地区社協の森一義会長は、「高遠は、ほかの地区と比べ広域で、問題点も出てくると思う。事業を実施しながら一つ一つ解決していきたい」とあいさつした。

運転ドライバーの一人、伊藤哲朗さんは「交通ルールを守り、安心して使ってもらえるよう努力していきたい」と話していた。

伊那市では、長谷と西箕輪地区でも、ボランティア移送サービスの本年度中の開始に向け準備を進めている。 -

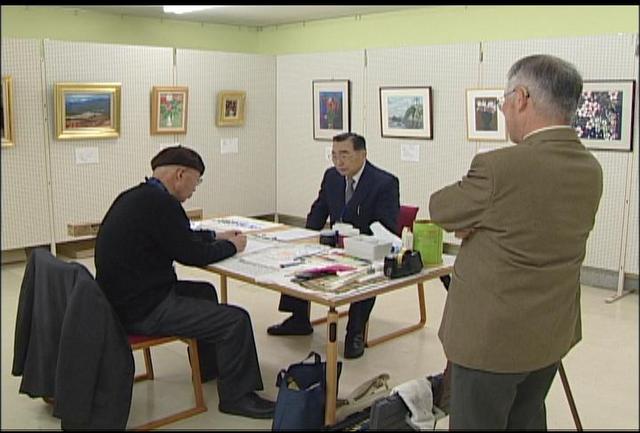

福祉チャリティーオークション

伊那市内の美術愛好家が作品を寄贈し、その売り上げを社会福祉に役立てる福祉チャリティーオークションが27日、伊那市福祉まちづくりセンターで始まった。

会場には、洋画や日本画、書や陶芸作品などが展示されている。

この福祉チャリティーオークションは、投票による入札形式で行い、最も高い金額で入札した人が希望の美術品を落札できる。

会場では、漫画家橋爪まんぷさんによる似顔絵色紙コーナーや書家の池上信子さん、岸祐成さんによる書、だるまの色紙コーナーもあり、こちらもチャリティーで書いてもらうことができる。

福祉チャリティーオークションは、29日までで、午後3時から開票され落札者が決まる。

売り上げは、社会福祉の充実を図るため設置されている社会福祉基金に積み立てられることになっている。 -

遊具塗り替えボランティア

上伊那の広告、塗装業者の有志が21日、伊那市内の保育園で、古くなり錆びてしまった遊具などの塗り替え作業をボランティアで行った。

伊那市の西春近南保育園で砂場の屋根や遊具の塗り替え作業を行ったのは、広告業者や塗装業者でつくる上伊那塗装広告事業協同組合青年部のメンバー6人。

青年部は2007年に発足し今年で2年がたったことから、地域に貢献していこうと今回初めてボランティアを行った。

保育園では、年に1回保護者が遊具の塗り替えをしているが、難しいためなかなかすべての遊具に手が回らなかったという。

青年部のメンバーは、「子供達に大事に使ってもらいたい」と話していた。 -

たかずやに夕食ボランティア

伊那市内の飲食店の有志が17日、伊那市富県の児童養護施設たかずやの里の子供達に夕食をプレゼントした。

夕食をプレゼントしたのは、伊那飲食店組合の有志でつくる「一の会」のメンバー6人。

一の会では、子どもたちに喜んでもらおうと、年に1回夕食作りのボランティアをしていて、今年で28年目になる。

この日は、寿司や海老フライ、ケーキなど46人分を振る舞った。

一の会代表の林孝司さんは、「子供達を元気づけようと思ってやっているが、美味しそうに食べる姿を見ると、逆に元気をもらえる」と話していた。

食堂に集まった小学生から高校生までの子供達は、美味しそうに料理を口に運んでいた。 -

みはらしファームが寄付

伊那市のみはらしファームは17日、みはらしまつりでのチャリティーオークションの収益金を伊那市社会福祉協議会に寄付した。

みはらしまつり実行委員長の唐澤政喜さんが、伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長に寄付金を手渡した。

寄付したのは、オークションの収益金約4万6千円。

オークションは11月1日、10周年記念のみはらしまつりの中で初めて行われた。

各施設から提供された入園券や加工品などを箱詰めにしてオークションをしたという。

唐澤実行委員長は、「福祉のために使ってほしい」と話していた。 -

サンコンさんが母国ギニアへの協力よびかけ

JA上伊那まつりが14日、伊那市のJA上伊那本所で開かれ、アフリカ大陸、ギニア共和国出身のタレント、オスマン・サンコンさんが母国へのチャリティ支援を呼びかけた。

チャリティは発展途上国のギニア共和国を救おうと、日本ギニアパートナーシップ協会長野県支部が企画したもので、JAまつりに合わせて開いた。

ギニア共和国は平均寿命49歳と若くして亡くなる人が多く、子どものうちの半分しか小学校に通うことができない、非常に厳しい環境だという。

今回サンコンさんと共にギニア共和国大使のエルハジ・モハメッド・ダミーヌ・トゥーレさんも会場を訪れ、握手をしながらチャリティの協力を呼びかけていた。

ギニアへのチャリティは15日も行われる予定。

このほかJAまつりの会場には地元産の農産物や乳製品が並んでいる他、地元農産物の品評会なども行われている。

まつりは15日までで、時間は午前9時から午後4時までとなっている。 -

南箕輪村給食サービス関係者交流会

南箕輪村で夕飯の給食サービスを利用しているお年寄りと、その食事づくりをしているボランティアなどが、11日、落語を聞きながら交流した。

11日はお年寄りと給食づくりをしているボランティアなど約20人が集まり、諏訪市で寿司屋を営みながらアマチュア落語家として活動している小平晴勇さんの落語を聞いた。

交流会は村の社会福祉協議会が今年初めて企画したもの。

村社協では、70歳以上で一人暮らしをしているお年寄り宅へ月に2回、給食を届けている。

普段、給食をつくる側と食べる側が顔を合わせる機会はないが、顔の見える関係をつくり、信頼関係を深めてもらおうと考えた。

現在このサービスを利用しているのは約50人で、年々少なくなっているという。 -

伊那市商議所女性会が古着など寄付

伊那商工会議所女性会は10日、福祉事業や恵まれない国の子供達に役立ててもらおうと、伊那市や企業に寄付金などを手渡した。

このうち伊那市の(株)南信美装伊那には、女性会の小林旬子(じゅんこ)会長らが訪れ、会で集めた古着484枚を寄付した。

寄付された古着は、生活が困難なフィリピンの子供たちに送られる。

南信美装伊那の吉澤文男(ふみお)社長は、10年ほど前にフィリピンでごみを持ち帰って生活している子供たちが生き埋めになった事を知り、支援をはじめ、現在では会社ぐるみで支援活動をしている。

この活動を知った女性会では3年前から古着の寄付をはじめた。

古着は、来年2月にフィリピンに届けられるという。

女性会では10日、伊那市に商工祭での売上金の一部3万円を寄付した他、伊那市社会福祉協議会に552枚の布を寄付した。 -

ソロプチミスト伊那がチャリティーバザー

女性の立場で奉仕活動を行なっている国際ソロプチミスト伊那は、福祉に役立てようと、11日伊那市役所でチャリティーバザーを開いた。

福祉に役立てようというもので、市役所多目的ホールには、会員が持ち寄った不用品や会員が安く仕入れた海産物、提携して活動している上伊那農業高校の生徒たちが育てた野菜が格安で並んた。

バザー開始と同時に多くの人が訪れ、値段交渉しながら目当ての品を購入していた。

国際ソロプチミスト伊那の小平裕子会長は、「会のPRも目的にしている。会員も増やしていきたい」と話していた。

この日の売り上げの一部は、伊那市に寄付されることになっている。 -

グループホーム桜安全祈願祭

伊那市高遠町で8日、認知症患者のための「グループホーム桜」の安全祈願祭が行われた。

このグループホームを運営する高遠さくら福祉会や地元関係者などが集まり、神事が行われた。

グループホーム桜は、認知症の人たちが家事や趣味活動など、それまで自宅でしてきた日常生活を行いながら生活を送る場になる。

今回は地域に密着した施設にするため、利用者は伊那市内から募ることにした。

敷地は特別養護老人ホーム「さくらの里」の南隣りで、面積は約2200平方メートル、施設は木造平屋建て。

生活ユニットは2つで、1つのユニットで9人が一緒に生活する。

総事業費は1億5千万円。

来年3月に完成し、4月から開所する予定で、入所の受け付けはすでに始まっている。

詳しくはグループホーム桜開所準備室へ。 -

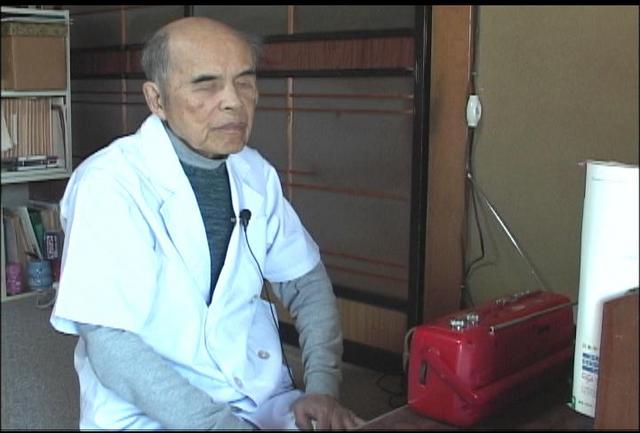

【カメラリポート】音訳ボランティアグループ「鈴音の会」

伊那市高遠町でマッサージ治療院を営む中山壌さん。

幼い時に病気で視力を失った。

耳を傾けているのは、「声の新聞」。 -

落書き消しボランティア作業

地域の塗装業者が22日、南箕輪村内で公共物の落書きを消すボランティア作業をした。

作業したのは、上伊那塗装広告事業協同組合の13人。

これは、11月16日の「いいいろ塗装の日」に合わせたもので、全国で行われている。

上伊那の組合でも毎年行っていて、今年で7年目。

この日は南箕輪村内4カ所で作業が行われた。

このうち南箕輪中学校では、昇降口前のアスファルトの落書き消しをした。

落書きは、すでに学校で消しているが、消した跡が白く残っていたという。

組合員は、塗料を混ぜてアスファルトに似た色を作り、手際よく塗っていた。

桜井高文理事長によると、過去に落書きを消した場所は新たな落書きがないということで、「きれいにすれば落書きをしにくくなる。地域がきれいになればうれしい」と話していた。 -

災害ボラコーディネーター養成講座

大規模災害時に各地から集まったボランティアをとりまとめるコーディネータの養成研修会が17日、伊那市の障害者社会就労センター輪っこはうす・コスモスの家で開かれた。

社会福祉協議会の職員や地域住民など約30人が集まった。

コーディネーターは、大きな災害が発生した時に、全国各地から集まったボランティアをとりまとめるボランティアセンターのスタッフとして活動する。

主に、被災者からのニーズの確認や、それに合ったボランティアの派遣先、派遣内容の決定などを行う。

研修会は、災害時にボランティアセンターを設置する伊那市社協が初めて開いた。

研修会では、新潟中越沖地震でスタッフを務めた新潟県柏崎市社協の山崎博之さんが講演した。

山崎さんは「各地からボランティアが集まる反面、コーディネーターがいないとニーズとマッチせず、無駄が出てしまう」とコーディネーターの重要性を説明していた。

研修会では、一般募集の地域住民を対象としたボランティアセンターの設置訓練も行われ、9人の受講者が実際の動きを確認した。

研修を終えた受講者は社協に登録され、伊那市での災害発生時にコーディネーターとして活躍する。 -

消火通報コンクール

正しい消火器の使い方や正確な119番通報を身に付けてもらおうと、消火通報コンクールが9日伊那市営プール駐車場で開かれた。

コンクールは、伊那防火管理協会が開いていて、今年で18回目。

コンクールには、辰野町から伊那市までの事業所14チームが出場した。

2人一組で消火と通報をする消火器操法の部には、9チームが出場。

50秒の基準タイムでスピードと正確さを競った。

火災を発見すると1人が消火、1人が通報を担当した。

競技の結果、北山ラベスデガラシ隊が優勝した。 -

高遠町高齢者慰安会

伊那市高遠町の高齢者慰安会が7日、高遠町文化体育館で開かれた。

高遠町地区には現在75歳以上の高齢者がおよそ千500人いて、今日はその4分の1にあたる370人が参加した。

慰安会は高齢者の長寿の祝いとして、また交流の場として高遠町が毎年開いているもの。

慰安会では高遠町地区の公民館講座で練習をしている踊りや唄、琴などの10団体が練習の成果を披露し、会場を盛り上げていた。

参加したあるお年寄りは「同じ地域に住んでいてもなかなか顔を合わせる機会がない。今日はいろんな人と交流出来てとても楽しかった」と話していた。 -

グレイスフル箕輪で火災想定訓練

箕輪町の老人福祉施設グレイスフル箕輪で、6日、施設全体を使った初の防災訓練が行われた。

訓練は、施設内の調理場から火が出たという想定で、職員や施設の利用者など、約20人が参加した。

グレイスル箕輪は、デイサービスやグループホーム等のサービスを提供していて、およそ60人が利用している。

これまでは、部署毎に防災訓練をしていたが、全体の流れを把握しようと、通報から避難まで施設全体を使った訓練を初めて行った。

6日の訓練では、お年寄りが予定とは違う動をしたり、情報伝達に時間がかかったりと、全員が避難するまでに12分かかった。

訓練を終え箕輪消防署の小林厚生さんは、「避難した後も出口で声を出し、誘導する事が必要」アドバイスを送った。

グレイスフル箕輪の伊藤大蔵地域マネージャは、「課題も見えてきた、定期的に訓練を行い、いざという時に備えたい」と話していた。 -

イーナちゃん広場

生活や健康などをテーマに、各団体が展示や発表を行う「イーナちゃん広場」が4日、伊那市の勤労者福祉センター体育館などで開かれた。

4日は、約60団体が生活や健康をテーマにブースを出展した。

そのうち、伊那市消費者の会は、エコをテーマに自分たちで作成した牛乳パックのおもちゃやエコバックなどを展示した。

余った布でマスク作る体験コーナーもあり、メンバーに教わりながら、小学生などが挑戦していた。

また、体験ステージでは、ダンスや自分たちで考案した健康体操などが披露されていた。 -

1日でエコキャップ263キログラムを回収

伊那市保健委員連合会は4日に開かれたイーナちゃん広場でエコキャップ263キロを回収した。

連合会は5日、エコキャップを山梨県の業者に配達している伊那市の介護センター花岡に、集まったエコキャップを持ち込んだ。

連合会では今年6月からエコキャップ運動を始めた。

4日はエコキャップの回収ブースに家庭で集めたキャップを持って多くの人が訪れたという。

集まったエコキャップはおよそ10万5千600個、重さ263キロで、病気の子どもを救うためのワクチン20人分の購入にあてられる。

連合会の小林恵子会長は「こんなに集まるとは思わなかった。環境について考えている人がたくさんいることがわかってうれしい」と話していた。

連合会では今後もエコキャップ運動を続けていくという。

また介護センター花岡では家庭で集めたエコキャップの持込みも受入れている。 -

八の輪会がすずたけにタオル寄付

JA上伊那の生活部会OGで作る八の輪会は30日、伊那市美篶の老人保健施設すずたけにタオルを寄贈した。

八の輪会を代表して加藤加与子さんとJA職員がすずたけを訪れ、タオルを入所者に手渡した。

八の輪会では毎年、地域のためにできることをしようとすずたけにタオルを寄贈している。

今回は10日に開かれた交流会で会員100人が持ち寄ったタオル200枚を手渡した。

加藤さんは「みなさんのために少しでも役立ててもらえたらうれしい」と話していた。

寄贈されたタオルは、入所者の身体を拭く際などに使われるという。 -

21日の敬老の日を前に、各地で長寿者訪問

21日の敬老の日を前に、各地で長寿者訪問が行われています。

伊那市では19日、小坂樫男市長らが、市内に住む99歳以上のお年寄りのもとを訪れた。

そのうち、高遠町に住む102歳の小松きよ江さんには、伊那市出身の肖像画家・三浦輝峰さんが描いた肖像画が小坂市長から送られた。

現在伊那市には、99歳が30人、100歳が8人、101歳以上が33人いて、最高年齢者は105歳。

9月1日現在、全人口に占める65歳以上の人口は25.51%となっていて、100歳以上の人が毎年ふえているという。 -

ラブリバーの日ごみ拾い

南信の建設業者でつくる長野県南部防災対策協議会は、16日、天竜川などのゴミ拾いをボランティアで行った。

16日は、飯田、駒ヶ根、伊那の3カ所で、天竜川とその支流のゴミ拾いが行われた。

このうち伊那地区には、建設業者18社から、23人が参加して、伊那市と箕輪町の天竜川や、三峰川のゴミ拾いを行った。

協議会では、護岸工事などで携わっている天竜川の環境美化を目的に、毎年この時期に「ラブリバー天竜の日」と名付けて活動をしていて、今年で19回目になる。

メンバーはそれぞれ袋を持って、花火の燃えカスやたばこの吸い殻、空き缶などのゴミを拾っていた。

16日は、午前中いっぱい作業が行われ、燃やせるゴミが9袋、燃やせないゴミが18袋集まった。

副支部長の池田 幸平さんは「生活ごみは、なかなか減っていない。活動を通して一般の人のモラルの向上につなげていきたい」と話していた。

51/(月)