-

上伊那地区障害者スポーツ大会

第34回上伊那地区障害者スポーツ大会が21日、伊那市陸上競技場などであった。障害者約260人とスタッフ、ボランティアなど計約360が集まり、スポーツを通じて自立と社会参加の促進を目指した。上伊那福祉事務所などでつくる実行委員会の主催。

60メートル、100メートル走や、ソフトボール投げ、立ち幅跳び、ボウリング、フライングディスクなどの12種目や、レクリエーションの大玉送りなどをして体を動かした。

3人一組で対戦する「ペタンク」は、目標ボール目掛けて、双方がどれだけ多く自分のボールを近くに転がせたかを競うスポーツ。見た目は地味なものの、相手ボールを跳ね除けるなどの戦略を練り、手に汗握る熱戦を展開した。

400メートルリレーでは、試合中の選手らも手を止めて応援。最終走者がコーナーを曲がりゴールテープを切ると、競技場は歓声に沸いた。 -

社会福祉協議会の合併調印式

旧伊那市、高遠町、長谷村の社会福祉協議会の合併調印式が23日、伊那市の福祉まちづくりセンターであり、3社協の会長が合併にかかる協定書と契約書に調印した。

1市町村に1社会福祉協議会の法律に伴い3社協は、05年4月に合併協議会を発足。今年10月の合併を目指して、事務事業や介護保険事業の調整してきた。今月末には設立当初役員による役員会を発足し、正副会長を決定する。県への合併申請は6月半ばを予定している。

伊那市社協の御子柴龍一会長は「社協を取り巻く情勢は厳しいが、それを取り除くためにも合併は必要。今後は3地区に福祉の輪を精一杯広げていきたい」と語った。

事務事業の調整では、地域福祉が低下しないようにすることを最重点視し、各地区の従来サービスなどを優先した。

現在は各地区に置かれている居宅介護事業所、訪問介護事業所はそれぞれ一本化して、広域的な運用図る。しかし、緊急時に対応できる常駐職員は各地区に残す。

設立当初役員には、3社協の会長を含む18人。正式合併の後、理事、評議員を再度決めなおす。 -

オードリーで1周年記念祭

伊那市東春近の終身型老人ホーム「オードリー」(登内博利施設長)で20日、設立1周年記念祭があり、入所者やその家族が歌や大道芸などを楽しんだ。

同施設は昨年5月、65歳以上で要介護認定の1縲・と認定された人を対象とする有料老人ホームとして開所した。現在は18人の利用者が入居期間に制限なく生活している。

1周年を迎えたこの日は、入所者の家族が大道芸を披露。利用者の打楽器演奏に合わせて「たぬきばやし」「富士の山」「ふるさ」などを参加者全員で合唱した。

利用者の演奏を指導をした元音楽教師・中村早恵子さん(74)は「懐かしい歌を全身で楽しむことで心が開ける」と話していた。 -

緑いっぱいほのぼの劇場に40人

##(見出し(1))

飯島町の風の谷絵本館で20日、「緑いっぱいほのぼの劇場」があった。約40人が来場し地元七久保の子どもたちの新作人形劇や、横浜のお母さんたちのコーラス、大道芸など多彩なプログラムを楽しんだ。

七久保の子どもたちでつくるげんきげんきクラブの人形劇「なぞのどうぶつ森パート(2)なぞかめんはだれだ?」でスタート。犬やウサギ、ゾウ、クワガタなどかわいい動物が登場し、会場はほのぼのムードに包まれた。

次いで、ピンクとグリーンの皿を持って登場した「楠の木学園」のみき&あずさ、失敗も愛きょう、皿回しで舞台を盛り上げ、最後に、初出演のミュージックブーケ。横浜市ゆかりの「赤い靴」、七久保小にも大切に保管されている「青い目の人形」など、フルートやキーボード伴奏で7曲を披露し、会場から大きな拍手が贈られた。 -

ひとり暮らし高齢者の自立をサポート

参加者自らが調理を

宮田村社会福祉協議会のひとり暮らし高齢者食事交流会は本年度から、参加者自らが調理して・ス自立・スの意識を高める方式に変更した。昨年度まではボランティアが調理した料理を食べるだけだったが、「自分でやることが介護予防につながるはず」と同社協は期待を寄せている。

19日の交流会から、高齢者自らが厨房に。この日は五平餅に挑戦し、参加した7人は協力しながらご飯をつぶし、団子状に丸めた。

昔を懐かしみつつ、手際良く作業。「一人じゃつくらんけど、みんなで賑やかにやれて楽しい」と、笑顔が広がった。

ホットプレートで焼きながら「若い頃には、囲炉裏で焼いたもんだ」と思い出話も。

山椒とクルミが入った味噌をつけて食べ「本当に美味しい。自分たちでつくると、また味も違う」と喜んでいた。

交流会は、介護保険を受けていない独居高齢者を対象に隔月開催。今後も旬の食材を使って、調理を楽しみつつふれあう予定だ。

「まわりに頼るだけでなく、自分でできることは自分でやることが大切になっている。利用者主体の交流になれば」と同社協は説明している。 -

デイサービスの昼食、バイキングはいかが

宮田村社会福祉協議会デイサービスセンターは今年から、デイサービス利用者の昼食で月に2、3回ほどバイキング方式を採用。品数も多く、好みの量が自由に選べると好評だ。

16日も行い、やわらかトンカツにオムレツ、おひたし、サトイモの田楽、カボチャの煮物、キュウリの漬物、さらに2種類のフルーツと、多彩なメニューがテーブルに並んだ。

利用者は並んで、好みの量などを注文。職員が「おかわりもあるで、たくさん食べて」とトレーに盛っていった。

「美味しそうだ。みんないただく」「野菜は多めにして」など、色とりどりの食事に利用者も大喜び。さっそく各席で口に運んだ。

「自分で選べるのはいいねぇ」と女性利用者。栄養満点の食事に舌鼓を打っていた。 -

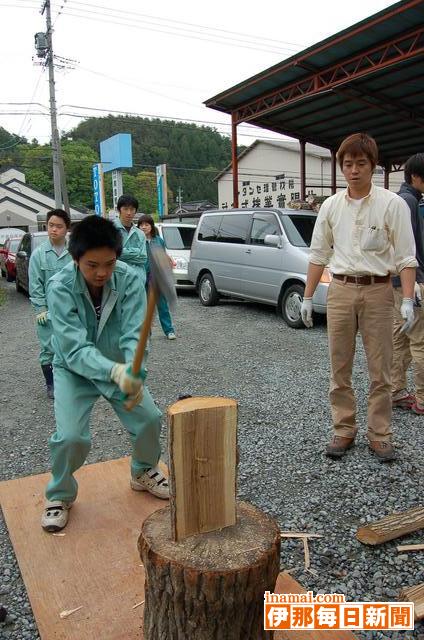

伊那養護学校薪班の生徒が薪割り体験

自分たちがつくる薪(まき)について学ぼう竏窒ニ18日、伊那市の伊那養護学校高等部の生徒13人が、薪ストーブの販売・施工会社「ノースフィールド」(本社・伊那市、伊東敏彦社長)で薪割り体験をした=写真。

伊那養護学校高等部は、生徒それぞれにあった職業を見出す取り組みとして作業学習をしており、ストーブ用の薪づくりもその一つ。5年ほど前からは、どのような木や形態が薪に適しているのか、客目線からみた良質な薪はどんなものかなどを学ぶため、ノースフィールドの協力を得てと体験学習をしている。

プロの指導を受けることで、刃物への恐怖感が緩和されるほか、薪が割れたという達成感が自信にもつながるという。

上手に薪を割れた生徒は「うれしかった」と話していた。

その後、実際に販売している薪ストーブを見学し、知識を深めた。 -

福祉マップ作成にむけて始動

幅広い協力で住民視点に立った内容に宮田村の住民有志でつくる「むらづくりネット宮田」は16日夜、県のコモンズ支援金の助成を受けて作成する福祉マップの準備会を開いた。今後の作成手順や内容などを検討。小中学生や保護者など幅広い人たちに協力してもらい、住民の視点に立ったマップにしたいと話し合った。

申請していたコモンズ支援金に事業採択されたことを受け、中心になって計画を進めていたメンバーらで準備会を構成。

6月の全体会議までに原々案をつくり、着手する。マップは村内全戸配布を計画している。

この日の検討では、「実際にマップを使う人が目や手でふれて、作っていくことが大切。子どもたちや子育てグループに調査を協力してもらっては」などの意見も。

保健師など村にいる専門家の積極的な活用を求める声もあった。

近隣市町村が作成したマップなども参考にしながら、住民のニーズを調べ、内容を吟味していこうとも確認。

全体会議前に再度準備会を開いて、原々案をまとめる考え。

同ネットは、村が住民に呼びかけて1年余りかけて自立の村政を議論した「むらづくり協議会」が前身。

議論だけで終わらせたくないと、昨夏に協議会の元メンバーらで発足し、いくつかの小グループに分かれて事業を計画している。 -

上ノ原社協 地元の保育園に花の苗300本植樹

伊那市の上ノ原社会福祉協議会(会長=牛山剛区長)の26人は17日、地元の上の原保育園へサルビアなどの花の苗300本を植樹した。同社協では今後も、地域貢献のために同保育園との交流を広げていく。

会員の自宅で育てているジャーマンアイリス、マリーゴールド、スイセンなど5種類の苗を園職員らと一緒に施設の周りへ植えた。来春に咲くスイセン以外の花の苗が、赤や黄色などの彩で園を囲み、木下りつ古園長は「出来て3年目の施設なので環境が整ってうれしい」と喜んだ。

上ノ原社協と保育園との交流は昨年から始まり、花の植樹は本年初めて。今後は七夕飾りづくり、運動会、正月遊びなどの交流会を企画している。

この日は園児との交流はなかったものの牛山会長は「会員は何らかの形で貢献できていることに充実感を得ている。次回の園児との交流でエネルギーを分けてもらえることを楽しみにしている」と話した。 -

地区社協の設立目指し、学習講演会開催へ

宮田村社会福祉協議会と村ボランティア連絡協議会は、地区社協の立ち上げを目指して、住民参加の学習講演会を6月17日の村ボランティアの集いで開く。近隣支え合いの意識を住民レベルで高めてもらう考えで「地区社協を設けるためにも、全体の底上げが必要不可欠」と事務局は参加を呼びかけている。

高齢化が進み、隣近所の助け合いが重要になっていることから、本格的に地区社協設置を検討。

ただ「村社協が形を整えても長続きしない」との観点に立ち、地域、住民みんなで考え、立ち上げていきたいと構想を練っている。

学習講演会もその一環。当日は1996年に地区社協を全行政区に設置した駒ヶ根市社協の片桐美登さんを講師に迎え、「今なぜ地区社協が必要か?」をテーマに学習する。

7回目となるボランティアの集いは午後1時半から村民会館。講演のほか活動報告、交流会を開き、「地域で安心して暮らせる村づくり」をみんなで考える。

参加費は500円。問い合わせなどは村社協85・5010まで。 -

ボランティア連絡協、幅広い活動を

宮田村ボランティア連絡協議会(24団体、321人)は運営委員会を開き、本年度の事業計画など決めた。地区社協設置に向けた協力のほか、ボランティアの活動範囲を広め、互いに研さんを積んでいこうと確認した。

隠れた特技、技能を積極的に掘り起こし、ボランティアに活用しようと、講座の開催も予定。

県や村が行う精神保健ボランティア事業の積極的な参加、協力も計画した。

席上、仁科智弘会長は近隣の支えあいなど、住民の自主性が求められているとあいさつ。協議会としても連携をとりながら、地域づくりに参画していこうと呼びかけた。 -

村職員と住民が協力して役場などを花いっぱいに

宮田村職員労働組合と住民有志が13日、手をとりあって村役場周辺や出先機関などに花のプランターを設置した。昨年に続いて行ったもの。役場職員と村民の・ス壁・スを取り除きたいと、一緒に心地良い汗を流した。

組合費で青と赤のサルビアの苗約500本を購入。あいにくの雨となったが、プランターに1本づつ丁寧に植えていった。

約40人の職員とその家族が参加し、10人ほどの住民が協力。子どもたちも手伝い、にぎやかに作業した。

同組合は昨年、住民が数多く利用する村の機関に花を飾ってきれいにしようと計画。趣旨に賛同した住民有志も加わり、新たなボランティアの形が始まった。

「役場の仕事は、今まで村民の皆さんとじかに接して協力することが少なかったように思う。続けていくことが大切なはず」と男性職員。

住民有志の酒井美智子さん=中越区=も「村が自立を進めていくためには、職員も村民も垣根を低くしていくことが必要。このような輪をもっと広げられたら」と話した。 -

福祉施設で草刈り奉仕

箕輪町の民生委員児童委員協議会(星野和美会長、57人)は11日、三日町の町デイサービスセンター「ゆとり荘」などの施設の周囲に繁茂する草を刈る奉仕活動をした。

20年以上続く年一度の恒例奉仕に、55人が参加。ゆとり荘のほか、近くにある上伊那福祉協会の特別養護老人ホーム「みのわ園」の草を、持参したカマなどで刈りとっていった。

メンバーは高齢者福祉部会、母子・児童福祉、障害者福祉部会の3部会を半数に分け、それぞれの施設で作業。施設を利用する人たちとあいさつを交わすなどして交流も深めた。

星野会長は「外の作業となるが、施設の実情も知り、利用者には気持ち良く施設を使ってもらいたい」と話していた。

ゆとり荘の職員は「私たちの手の回らないことをやっていただき助かっている」と感謝していた。 -

南箕輪村でゆったり水中教室開講

自分の健康は自分でつくろう竏窒ニ10日、高齢者の介護予防などを目的とした「ゆったり水中教室」が南箕輪村のふれあいプラザで開講した。

65歳以上を対象とする講座で、負荷の少ない水中運動に取り組みながら介護予防や体調改善を目指す。無理せず楽しんで取り組めるため好評で、個人差はあるが関節痛の改善、体脂肪減少などがそれぞれ見られるという。

初日は自己紹介と体力測定、身体検査を実施。参加者は「一日でも長く自分の足で歩きたい」「体重を減らしたい」などと意気込みを語っていた。

講座修了の直前にも同様の測定をして、改善の度合いを見る。

65歳以下を対象とした「すっきり水中教室」は、現在参加者を募集している。

対象は村内在住の65歳以下。6月7日より約5カ月間で全17回開講する。場所はふれあいプラザで午後3時縲恁゚後4時半。初日は水着の販売あり。

問い合わせは村役場住民福祉課(TEL72・2105)へ。 -

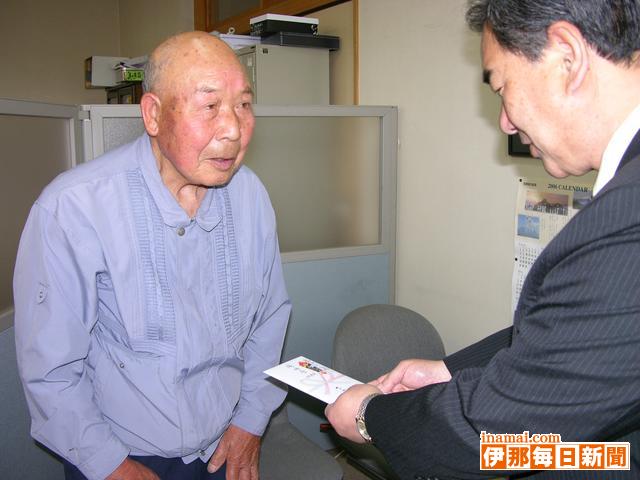

禁煙貯金を寄付

たばこを吸ったつもりで貯めた貯金を福祉のために使って竏窒ニ駒ケ根市赤穂上穂町の下澤庄三さん(91)は8日、駒ケ根市社会福祉協議会(竹内正寛会長)を訪れ、竹内会長に寄付金12万円を手渡した=写真。

下澤さんは24歳の時にたばこを吸い始めたが、50歳の時に一念発起。仏壇にたばこを供え、家族の前で禁煙宣言して以来きっぱりとたばこをやめた。その後40年間、たばこを吸ったつもりで毎月1万円ずつ貯金して孫たちに与えたりしていたが、今月6日に91歳の誕生日を迎えた記念に竏窒ニ寄付を思い立ったという。「日の光を浴びての畑仕事と週3回のゲートボールが健康の秘訣。骨密度の値も毎年良くなっているよ」と元気に話した。

寄付金を受け取った竹内会長は「善意銀行に積み立てて有効に活用したい」と礼を述べ、寄付の志と禁煙について「大先輩の厚意と精神的な強さにあやかりたい」と感心していた。 -

ADHD障害と向き合う高山さんが講演

自身も注意欠陥多動性障害(ADHD)を抱えつつ、埼玉県で同じ悩みを持つ子どもらを支援しているNPO法人代表の高山恵子さんがこのほど、宮田村の人権講演会「地域ぐるみで子育て支援」で講演した。行動だけで特別視するのではなく、障害も個性のひとつとして理解してほしいと説明。本人が自信を持って生活できるよう、周囲の温かな見守りが大切と訴えた。

ADHDは、注意力が散漫になる軽度の発達障害。「落ち着きがない」などで片付けられることもあり、いじめや虐待、無理解などで・ス自信喪失・スなどの2次障害につながる場合もある。

高山さんは障害を説明しながら、自信喪失が最も怖いと指摘。本人の努力も必要だが、見守る社会環境が重要と話した。

障害者本人の自分を大切にする気持ち(自尊心)を高めることが、自立の一歩だとも語り、周囲が連携して本人や親を支援してほしいと呼びかけた。

ある参加者は「障害の有無に関わらず、今日の講演は社会全体に通じることだと思う。もっと互いの理解を深めなければ」と話していた。 -

駅前に花壇

宮田村町2区の地域ボランティア・ともいきの会(矢亀誠一会長)は、JR宮田駅前に花壇を整備。花も咲き始め、会員や地域の高齢者らが集まって完成を祝った。

村の顔とも言うべき駅前をきれいにしようと、昨年秋から整備に着手。花壇を整えて球根を植えた。

少し物寂しい印象もあった駅周辺だが、咲き始めた花々が駅利用者や通行人の目を楽しませている。 -

箕輪町母子寡婦福祉協議会総会

箕輪町母子寡婦福祉協議会(76人、松田八重子会長)は6日、06年度総会を町社会福祉センターで開き、事業計画案や予算案を承認した。

事業計画は、日帰りバス旅行、親と子の生き生き講座、さくらんぼの会、バザー、母(父)と子の集い、研修会、交流会、社協リサイクル運動への参加、みのわ園ボランティアへの参加など。

松田会長は、「箕輪町は会員数が郡下で一番多い。同じ境遇の者同士、顔をあわせ話し合い、励まし合い、情報交換してどんな小さなことでも活動していこう。やがては大きな活動につながる。福祉の向上、自立に向け頑張り、笑顔を絶やさず楽しい会に盛り上げていこう」とあいさつした。 -

箕輪町母子寡婦福祉協議会総会

箕輪町母子寡婦福祉協議会(76人、松田八重子会長)は6日、06年度総会を町社会福祉センターで開き、事業計画案や予算案を承認した。

事業計画は、日帰りバス旅行、親と子の生き生き講座、さくらんぼの会、バザー、母(父)と子の集い、研修会、交流会、社協リサイクル運動への参加、みのわ園ボランティアへの参加など。

松田会長は、「箕輪町は会員数が郡下で一番多い。同じ境遇の者同士、顔をあわせ話し合い、励まし合い、情報交換してどんな小さなことでも活動していこう。やがては大きな活動につながる。福祉の向上、自立に向け頑張り、笑顔を絶やさず楽しい会に盛り上げていこう」とあいさつした。 -

伊南交通安全協会飯島支会が定期総会

伊南交通安全協会飯島支会(今井豊支会長)の定期総会が28日夜、文化館であった=写真。約100人が出席し、05年度事業報告、決算報告を承認、06年度事業計画、予算を決め、役員改選も行った。

06年度事業計画は▽高齢者交通安全講習会の実施▽夜間外出時の夜光反射タスキの着用指導-などを重点目標に掲げ、重点事項は▽高齢者の交通事故防止▽シートベルト・チャイルドシート着用の徹底▽飲酒運転・夜間の交通事故防止-などとした。

05年度限りで退任する今井支会長は「シートベルト着用指導を繰り返し実施、ようやく90%以上の着用率となった。高齢者事故抑止にも取り組み、高齢者の関心も高まり、交通安全教室への参加も増えた」と、会長任期の4年間を総括した。

新役員は次のみなさん(敬称略)

支会長=下平憲夫(南実町)▽同副=鎌倉修一(新屋敷)、座光寺正司(赤坂)▽監事=小林博昭(北町)、荒山正弘(春日平)▽参与=今井豊(北町)▽女性部部長=林孝子▽同副=笠原貞子▽青年部部長=山内克文▽同副=新井雅博▽飯島支部長=城取啓治▽田切支部長=細田勝美▽七久保支部長=松村芳彦▽本郷支部長=塩沢正吉 -

声にして「伝えたい」

選んだ楽曲とともに、想い言葉に

宮田村福祉作業所は2日、想っていることを言葉に出してみようと「伝えたいコンサート」を開いた。利用者一人ひとりが思い入れのある歌を選曲。歌に関する自身のエピソードを語り、全員でCDを鑑賞した。思い出を振り返ったり、他人の気持ちを思いやったり。声にすることで、閉じこもりがちな心を通い合わせた。

音楽を通じて、利用者の声、そして心の内面をみんなで感じようと企画。ボランティアや住民含め約20人が参加した。

クラシックの名盤からポップスまで多彩な選曲。

ウルフルズの「笑えれば」を選んだ男性は、「自分が以前仕事をしていた頃によく流れていた。聴くと、また仕事をしたいという想いが強くなる」とコメントした。

80年代後半にヒットしたKANの「愛は勝つ」を選んだ女性は、「この歌を聴くと元気になる」と紹介。

「どーんなに困難でくじけそうでも、信じることさ、必ず最後に愛は勝つ」とCDから曲が流れると、参加者から自然と拍手が沸いた。

「そうさそうさ、信じることだ」と話す姿もあり、みんな笑顔で心と心をふれあわせていた。 -

つつじが丘区の健康教室

宮田村つつじが丘区の保健補導員はこのほど、区民対象の健康教室を村研修センターで開いた。村住民福祉課の三浦典子保健師を迎え、脳を刺激する簡単な体操など、楽しみつつ自分の体と向き合った。

三浦さんは、村内の介護保険を受給している高齢者の疾患原因を説明。脳卒中や骨折転倒が多いと指摘した。

さっそく参加者全員で体操に挑戦。手や顔、舌を動かしたり、歌にあわせて指を動かしたり。新聞紙を足の指先でつまんだりと、ゲーム感覚で笑顔も広がった。

「体全体をしっかり使うと、認知症予防にもなる。脳の刺激になり、疾患や転倒予防にもつながります」と三浦さんは話していた。 -

金婚式記念して市に寄贈

駒ケ根市上穂北の会社役員林朝昭さん(75)キヨさん(74)夫妻は昨年金婚式を迎えた記念に竏窒ニ陸上競技に使う計時器具などの用品50万円分を駒ケ根市に寄贈した。2日、朝昭さんが市役所を訪れ、中原正純市長に目録を手渡した=写真。林さんは「この機会に市の陸上と教育のためにいささかでも役に立てればうれしい」と話した。中原市長は「市の陸上は昨年の市町村対抗小学生駅伝で優勝するなど、着実に力をつけてきている。寄贈してもらった品がさらなる好成績に貢献することを期待したい」と礼を述べた。

林さんは過去10年間市の教育委員を務め、うち3年は教育委員長、1年は県の教育委員会長を務めた。 -

プラムの里6周年記念式典

宮田村新田区の介護老人保健施設プラムの里(倉田勝利施設長)は29日、開設6周年の記念式典を開いた。伊那市民吹奏楽団が演奏を披露。利用者と一緒に祝った。

同吹奏楽団は昨年5周年の式典にも参加。今回も「信濃の国」など耳なじみの曲を披露し、管楽器のダイナミックな音色を届けた。

リズムにあわせて口ずさむ利用者の姿も。心にも響き渡る演奏に聞き入っていた。

式典では同施設を運営する法人の鷹野準理事長、来賓の清水靖夫村長らが「元気にこれからも交流を深めて」と利用者を激励。

利用者を代表して水野好美さんと小田切行雄さんは「職員の皆さんがやさしく、親切に見てくれる。今後も愛される施設に」と、あいさつした。 -

大型連休を控え、シルバー人材が広場の草刈り

大型連休を前に、宮田村の総合公園ふれあい広場(新田区)で、村の委託を受けた地元のシルバー人材センターの女性たちが草刈りを行った。散り始めの桜が舞うなか、快適に利用してほしいと、熱心に作業した。

同広場は村外からも数多く訪れる穴場的な人気スポット。芝生や水場、遊び場などが充実しており、毎年連休中は多くの家族連れらで賑わう。

広場の清掃、美化などはシルバー人材センターが村から受託。定期的に手を入れており、行き届いた環境を保っている。

この日も、7人の女性たちが心をこめて、広大な敷地内でせっせと作業。「多くの人に使って頂くのだから、きれいにしておかないと」と、汗を流した。 -

南割区の敬老会

宮田村南割区の敬老会は23日、同集落センターで開いた。公民館分館などの主催で、70歳以上206人のうち42人が出席。地区の子どもたちが踊りを披露するなど、地域あげて長寿を祝った。

初めての試みとして、村内でつくられた山ぶどうワインで乾杯。地域の人たちが用意してくれた美味しい料理に舌鼓を打ちながら祝宴が始まった。

区内の保育園児がステージにあがり余興。全身使って踊る姿に参加した高齢者は目を細め、元気をもらっていた。

その他にも各種グループ10組ほどが出演。自慢の芸で楽しませていた。

加藤清人分館長、保科幸雄区長は「皆さんの尽力で今の南割区がある。今も子どもの通学見守りなどお世話になっている」と感謝の言葉を述べた。

高齢者を代表して春日敏夫さんは「過ぎてみれば、あっという間にこの年齢になった。長野県は健康長寿といわれるが、私たちも元気に暮らしたい」とあいさつした。 -

新田区敬老会

宮田村新田区の敬老会は23日、村文化会館で開いた。70歳以上116人のうち55人が出席。分館や区を中心に地域の人たちがもてなし、高齢者の今までの労苦をねぎらった。

料理を食べながら、ひざを交えて歓談。各種団体が踊りなどの余興で盛り上げ、会場一体となって歌う場面もあった。

最後に地区児童会の4縲・年生がステージに登場。「これからも元気で長生きして」と願いをこめ合唱した。

児童から一人づつに花束も手渡され、おじいちゃん、おばあちゃんは感激の表情。

「ありがとう」と心温まるプレゼントを受け取っていた。 -

藍綬褒章の北原久爾さん(72)

)

「光栄ではあるが、ほかにりっぱな調停委員がいっぱいいるのに、私がもらっていいのかというのが正直な気持ち」。

34年、駒ケ根市下平に生まれ、中央大学法学部を卒業、18年間の銀行勤務の後、家業の酒造会社「長生社」を継ぎ、現在も社長を務める。

調停委員には84年4月に任命され、3月31日まで22年間務めた。 「委員にと話しがあった時は、若かったが、父親(宅爾さん)も委員だったので、ある程度、役割などを理解しており引き受けた」

調停委員は申立人と相手方との間に立ち、双方の話しを聞き、話し合いでの解決の糸口を探し、仲介する役割。長野地裁伊那支部には調停委員は35人おり、北原さんは民亊と家事の両方を受け持った。

「担当した中で、1番多かったのが離婚調停。母親と別れて暮らしている小学生が、裁判所の控え室で、久しぶりに母親に会い、抱き合って泣いていたことが今も目に浮かぶ」。

調停委員になりたての20年前と比べ「離婚に対する認識が変わった。一言で言えば、離婚は恥かしいことでなく、何でもないこと、『ばついち』はステータスと考える若い人さえいる。20代-30代の離婚は子どもがいても、幼く、離婚の意味さえ分からない。親の離婚は子どもにとって至極迷惑、子どものことを考えてほしい」と訴える。

次に多いのは遺産相続。「申立人も相手方も高齢者が多く、積年の恨み、つらみが出て、妥協の余地がない。全相続の中で、調停申立は一握りと少ないが、それだけに深刻なケースが多い」とか。

調停委員は法律の専門家でなく、指示したり、命令する立場でなく、社会の常識をものさしに、話し合いをすすめる役目「それだけに、難問が解決するとほっとする。22年やってきたが、特別難しい仕事とも思わないが、人生の裏側が分からないとできない仕事」。

本業の酒造では、純米酒1本に切り替え、「信濃鶴」ブランドのほか、今年から厳選素材による「桜の下で」を販売。好評とかで顔をほころばす。

「信濃鶴の伝統を大切に、酒本来の姿を守りつつ、新しいものにもチャレンジしていきたい」。妻と長男夫婦、孫の5人暮らし。 -

デイサービス利用者がお花見

宮田村社会福祉協議会のデイサービスセンターはこのほど、デイサービス通所者を対象にお花見を行った。飯島町の与田切公園まで足をのばし、満開の桜を満喫した。

全ての利用者に花を楽しんでもらおうと、開花にあわせて連日実施。バスに揺られて到着したおじいちゃん、おばあちゃんは、眼前に広がる桜の園に歓声をあげた。

道中で仕入れた桜まんじゅうを食べながら、ゆっくりと見物。心地良い昼下がりが過ぎていった。 -

ひまわり号のバス旅行

宮田村の車イス利用者やボランティアらでつくる、宮田地区ひまわり号実行委員会サークル「ひまわり」は22日、岐阜県の花フェスタ記念公園(可児市)と日本昭和村(美濃加茂市)にバス旅行。満開の花々を満喫し、古き良き昭和30年代にタイムスリップした。

今年で13回目。普段は外出も難しい重度の障害者もいたが、看護師や県看護大学の学生、地域のボランティアも多数同行し、ともに旅を楽しんだ。

日本一のバラ園がある記念公園。季節が早いため屋外のバラはつぼみだったが、ハウス内では満開となり、一行を出迎えた。

「素晴らしいねぇ」と、貴婦人のような可憐な花の姿にうっとり。お土産にバラの香水を買い求める姿もみられた。

女優の中村玉緒が村長を務めていることでも有名な昭和村では、昔懐かしの遊びなどを体験。時間を忘れて興じていた。

「天気にも恵まれ、今年もみんなが一緒になって旅行することができた」と代表の三浦さん。行き帰りの車中ではゲームや会話なども楽しみ、交流の輪を広げていた。

162/(月)