-

わが家で救急講習会

宮田村町1区の宅幼老所「わが家」(大石ひとみ代表)は16日夜、職員と利用者家族を対象に救急法の講習会を開いた。緊急時に即座に対応できるようにと、消防署救急隊員の指導で心肺蘇生法の基本実技などを学んだ。

わが家は高齢者や障害者らが利用。看護師がスタッフとして常駐しているが「自然災害も含め何がおきるか分からない。緊急時の対処を事前に身につけておきたい」(大石さん)と、社内研修の一環として実施した。

利用者家族にも呼びかけ10人ほどが参加。伊南行政組合北消防署の署員から手ほどきを受け、気道確保から人工呼吸、心臓マッサージまで一連の動作に挑戦した。

「通報から救急車が到着するまで約6分。どんな医師の治療よりも、現場に居合わせた人たちの応急手当が命を救う」と署員。

参加者は実際の現場を想定して、一人ひとり意識を高めていた。 -

高齢者地域ケア体制検討委員会、初会議

中川村は14日夜、役場で高齢者地域ケア体制検討委員会の初会議があり、1人暮らしや2人暮らしの高齢者が安心して、住み慣れた地域で生活できるためのケア体制のあり方について、現状と課題について話しあった。

曽我村長は、村議や民生児童委員、老人クラブ、宅幼老所、社協職員ら12人を委員に委嘱した後「高齢者専用住宅という考えあったが、高齢者を1カ所に集めることが、良いことか疑問を感じている。高齢者が地域で暮らすために何が十分で、何が不足しているか、共同住宅も選択肢に入れ、全体的に検討してほしい」とあいさつ。

同委員会は高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるための助け合いの仕組みづくり、地域住民の協力のあり方、支援の方法について調査、研究する。

初会議では委員長に前原茂之さん(村議)、職務代理に上沢茂さん(民生児童委員)を選び、村から高齢者の現状と、福祉サービスの実施状況の説明を受けた。

意見交換では「高齢者世帯は除雪が大変、声掛けや支援のシステムづくりが必要」「健康維持のため、食事支援も必要」「草取りや除雪など気楽に支援できるといい」「1人暮らしの高齢者の寂しさ解消対策も」「老人クラブの活性化策を」などの意見が出された。

次回は3月19日、一般村民を対象にした講演会を予定。 -

伊那ロータリー

三峰川みらい会議を顕彰

伊那ロータリークラブ(鵜飼昭二会長)の第46回創立記念例会が16日、伊那市のプリエキャスレードであり、第27回伊那ロータリー顕彰の顕彰式をした。受賞したのは三峰川の環境保全に力を入れる市民団体三峰川みらい会議(織井秀夫代表)。

「三峰川流域の帰化植物アレチウリやニセアカシアの駆除などをボランティアの中心で進めてきた努力に敬意を表する」との鵜飼会長のあいさつを受け、森本尚武社会奉仕委員長が、「青少年の育成にとっても重要な活動」などと顕彰理由を説明した。

織井代表は「地域社会の多大な尽力をするロータリークラブから顕彰を受け感謝する。住民と行政との協働を理念にして、三峰川を次世代に残す活動をしている。希少種ヤマトイワナを残す活動は重要。今後も多くの支援を受け頑張りたい」とあいさつした。

例会では、顕彰式のほかに、3月15日に会員11人が講師を務める伊那弥生ヶ丘高校での課外事業の計画の発表などもあった。 -

障害者自立支援法の講演会

新年度から施行される障害者自立支援法について理解を深めようと15日、宮田村の福祉交流施設なごみ家で講演会が開かれた。障害者やその家族、地域住民ら約60人が参加。支援法によって、自己負担や生活がどのように変わるか学習した。

村や心の病と向き合う当事者グループ「さくら」の主催で、上伊那障害者支援センターの小宮山紀道さんが講師。

支援法の中味を説明し、医療や福祉サービスが支援費制度から利用者の1割負担に変更する点などを話した。

一方で、1割負担には月額上限があると解説し「無制限に1割をとられるわけではない」と説明。

そのうえで「1割負担」ばかりに目が行きがちな制度改正よりも、各自治体が独自に行なう「地域支援事業」のあり方が大切だと説明した。

今後各自治体が策定する障害者福祉計画について、どのようなサービスが盛りこまれるか注視すべきと指摘。「どうやったら過ごしやすい地域になるか、検討していくことが必要」とも述べた。

参加者は熱心に耳を傾け、不明な点などは質問。自身の今後について認識をあらたにしていた。 -

箕輪町福祉輸送サービス事業検討委員会

事業実施要領決まる箕輪町の福祉輸送サービス事業検討委員会(黒河内将裕委員長)は15日、第3回会議を役場で開き、事業実施要領を決定した。

福祉有償運送は、公共交通機関の利用が困難な要介護者や身体障害者ら移動制約者を対象に、安価な利用料でボランティア的にする自動車での送迎サービス。04年度から、国のガイドラインにより運送主体団体は道路運送法第80条の許可が必要で、本年3月までに許可を取得しなければならない。

委員会は、福祉輸送サービス事業の実施要領を協議。事業の適正な運営確保を目的に、事業主体、利用対象者、使用車両、運転者などについて定めた。

今後は、運送主体団体の申請を協議する福祉有償運送協議会を新たに設置し、申請や受付、運行などの指針を検討する。 -

村長が聴導犬協会の本部施設移転計画を区長会に説明

宮田村の清水靖夫村長は14日、日本聴導犬協会が本部施設を村民会館隣接地へ移転する計画に関して、区長会に経過説明した。村が用地をあっせんして村内に本部が残れるよう配慮したと言及。事業内容などから村民会館の隣接地が適地ともふれ、「福祉などの観点からも進めてきた。村民が応援する形を構築したい」と、地域に理解を求めた。

移転計画は昨年末に明らかになったが、区長会は「新聞報道で初めて知り、事前に地域へ何も知らされていなかった」と村側に説明を求めていた。

この日、村長は「協会が村外に移転地を探していると聞き、村民からは村内に残すべき施設と要望もあった。私としても村内に残ってほしいと話しを進めてきた」と説明。

村民会館隣接地に内定したことについては「数カ所候補を挙げるなかで、使い勝手などを考えたうえで決まった」と語った。

同協会は現在、JR宮田駅前の住宅街に本部があり、聴導犬や多目的補助犬を育成。村民会館隣接地は村土地開発公社から購入、一部賃借し、来年に施設を新築する。

席上、同公社の担当者は、住民説明が後回しになったことを認めながら「周辺で聞き取り調査もしたが、苦情やトラブルもない」と、協会側と交渉を進めてきた経緯を話した。

区長からは「事前に住民に説明があれば、もっとスムーズに話しが進んだと思う」「村の説明などを参考にして、住民意見を聞きたい」と意見があった。 -

村おこし委員会が梅公園に梅の植栽とせん定作業

村商工会が呼び掛け村民有志でつくる宮田村の村おこし委員会(田中一男委員長)は、12日、新田の梅公園で梅、モミジの植栽とせん定作業をした。

作業にはボランティアを含め8人が参加、重機で植え穴を掘り、培養土を入れ、花梅(赤・ピンク、20年生)6本、モミジ(10年生)5本を植え付け、周りを踏み固め、支柱をした。

この後、地元の造園業、加藤瞳さんの指導で、花がたくさん咲くように、梅のせん定作業に精を出した。

梅公園は昨春、村の活性化になればと、同委員会で手作りで整備、夏には水辺づくりもした。

同委員会では梅が満開になる4月9日に梅の花見会を計画。野点や野ひばりの会の梅おこわ、農産物などの販売が予定されている。 田中委員長は「昨年植栽した梅は、しっかりと根付き、いい花を咲かせてくれた。春には水辺にアヤメなどを植えて、さらに公園を魅力アップさせたい」と話していた。 -

県出身の青年海外協力隊帰国報告会

駒ケ根市南割の駒ケ根青年海外協力隊訓練所で12日、県出身の青年海外協力隊員の帰国報告会があり、3人が参加の動機や活動内容、現地の様子について発表、隊員ОB、ОG、候補生ら約30人が耳を傾けた。

パラグァイ共和国に小学校教諭として派遣された吉沢薫さん(飯田市、02年度2次隊)は「天災や厳しい寒さもなく、人々の生活はのんびりしている。電気、水道もなく、公教育は普及していない」と現地の様子を紹介「1人で異文化に触れることで、自分の弱さや強さを再発見できた」と振りかえった。

また、日本語教師としてブラジルに派遣された根橋誠さん(03年度日系社会)は「海外の日系人の中で暮らして、日本の良さ、相撲や盆おどりなど伝統行事を楽しさを再認識した」と発表した。

帰国報告の前に、JICAのエッセイコンテストで駒ケ根青年海外協力隊訓練所長賞受賞のアルッガマゲ左諭さんのエッセイの朗読もあった。 -

ゆとり荘で「ゆ“とりの”オリンピック」

箕輪町のデイサービスセンターゆとり荘は13日、冬季オリンピック・トリノ大会にちなんで「ゆ“とりの”オリンピック」を満喫した。

万国旗を飾って雰囲気を盛り上げた室内に、聖火を手にした職員が入場。利用者の拍手を浴びながら聖火台に点灯した。

ゆ“とりの”オリンピックの競技種目は「スキー」。トリノから戻ったばかりという競技の支度をした“選手”2人が登場。紅白に分かれた利用者がジャンケンし、仲間チームが負けると選手がスキーの板、靴、ゴーグル、手袋などを一つずつ外しTシャツ姿になったら負けという一風変わったスキー野球拳に挑んだ。

温かい室内でしっかり着込んでいる選手が、「暑い。早く脱ぎたいけど、脱いだら負けちゃう」と話して笑いを誘い、ウェアを脱いだ姿に利用者が「涼しそうになったよ」と声を掛けるなど、オリンピックを楽しんだ。 -

理解を深めようと村議と聴導犬協会が懇談

宮田村の村議有志は13日、同村内に本部がある日本聴導犬協会と懇談した。村のあっせんを受けて同協会は村民会館隣接地へ本部移転を計画しており、理解を深めようと開いたもの。村内の一部からは村民会館の隣接地を使うことに異論も出ているが「認識を分かちあい、お互いに理解ができる関係を保ちたい」と意見交換した。

ある議員は、移転場所について村民から意見が挙がっていると指摘。別の議員は「村民の多くは協会が村内に残ってほしいと賛成だが、移転場所を提供するにあたっての村の経緯説明が不足し、戸惑っているのが本音」と説明した。

そのうえで「村民に幅広く協会のことを知ってもらうことが必要。このような機会を設けるのも我々の役割と思う」と続けた。

同協会はJR宮田駅前に本部があるが、手狭で老朽化。新たな用地を探していたが、村との仮交渉で、村民会館東隣の公共用地を購入、一部賃借する方向で昨年末に話しがまとまっている。

この日は、12人の村議のうち9人が参加。協会側が事業内容と移転計画を説明し、聴導犬と多目的補助犬のデモンストレーションも行なった。

同協会の有馬もと代表は「私たちは犬の協会ではなく、福祉の協会。補助犬を育成していくためには、地元の皆さんの理解がないと難しい」と話した。 -

いざ災害、高齢者や障害者支援どうする

災害時における高齢者・障害者などの避難支援のあり方を考える南箕輪村社会福祉協議会のセミナーが12日、村民センターであり約100人が熱心に講演などを聞いた。

基調講演の木原孝久さん(住民流福祉総合研究所代表)は、阪神・淡路大震災の際に高齢者・障害者の75%が近隣住民の手で助け出された例を紹介しながら、災害が起きる前から隣近所の助け合いの体制を作り出すことが、緊急時にも大きな力になる竏窒ネどと話した。

講演を受けてのシンポジウムでは、木原氏が司会を務め、県社会部コモンズ福祉課の樋口忠幸企画員、県危機管理・消防防災課地の今村光男地震防災対策推進員、駒ヶ根市社会福祉課の倉田文和障害福祉係長、駒ヶ根市社会福祉協議会の片桐美登福祉活動振興係長が登壇。「行政は要支援者の情報掌握などに努めているが、災害時の実際の支援にはまずは地域の住民の力が大切」竏窒ネどと口々に話した。 -

箕輪町竏鋳n域でできることは?

箕輪町の社会福祉大会(町社協など主催)が12日、文化センターであり、独居高齢者の増加・児童虐待・子どもを狙った犯罪などの社会的問題が増える中、地域での力の合わせ方を探った。災害時に向けた住民主体の体制づくりもテーマになった。

全体集会では、共同募金感謝状などの贈呈の後、NPO法人Vネットぎふの川上哲也理事長が講演。「誰だって、できることは必ずある!」との演題で、災害ボランティアの経験を踏まえ、日頃からの地域の助け合いのあり方が、災害時での力の集中につながることを話した。

みのわ腹話術研究会のアトラクションなどもあった。

分科会は(1)「福祉のまち」づくり、(2)子ども安全、(3)団塊世代の今後、(4)災害時の協力体制づくり、(5)ボランティアの意義竏窒フ5テーマ。地域や学校での実践事例の報告を中心に活発に意見を交わした。 -

まほらいな民謡会、みすず園で民謡演奏

伊那市民などでつくる「まほらいな民謡会」(六波羅民和会長)が10日、伊那市のデイサービスセンター「みすず園」で演奏会をした。利用者たちは、手拍子を交えながら地元の民謡などを楽しんだ。

同会は、老人福祉施設などで演奏会をしているが、みすず園では初めて。メンバーの親族や知り合いも同施設を利用しており「日ごろの恩返しに」と企画した。

長谷村のざんざ節、高遠町の絵島節、伊那市の伊那節など、地元民謡を中心とした10曲を演奏。曲の合間に、曲芸の披露もあり、和やかな演奏会を楽しんだお年寄りからは「時間が延びてもいいから、もう少し歌って」などの声も挙がった。

六波羅会長は「こうした場所での演奏は、一緒に心が通じ合えることへの感動がある。先輩たちが残してくれた遺産を大事に引き継いでいきたい」と話していた。 -

支え合いのまちづくり講座

駒ケ根社会福祉協議会(竹内正寛会長)は9日夜、住民流支え合いのまちづくり講座「あなたがつくる福祉のまち」の第1回として「ご近所助け合い起こし」をふれあいセンターで開いた。講師にテレビやラジオなどの福祉関係の番組に多数出演し、著書も多い「わかるふくしネットワーク」主宰者の木原孝久さんを迎え、住民主体の福祉のあり方についての講義を聞いた。

木原さんは現在の介護保険制度の限界について説明し、これからの福祉は制度に頼らず地域住民みんなの力でやるべき竏窒ニ話した上で「近くに住んでいるすべてのお年寄りの人間関係、人脈を地図に書き込めば福祉面はもちろん災害にも犯罪にも強い体制ができ上がる」として支え合いマップの作成を強く勧めた=写真。

第2回講座は19日に開き、それぞれのグループで作る支え合いマップを発表することにしている。 -

JA生活部会、すずたけ寄贈

上伊那農業協同組合(JA上伊那)の東部地区生活部会(金井靖子部会長)は10日、伊那市美篶の老人保健施設「すずたけ」に、チャリティーバザーの収益金で購入した認知症徘徊(はいかい)感知器を寄贈した=写真。

同地区部会は、昨年11月にあった東部地区JAまつりでチャリティーバザーを開催。家で眠っている未使用のタオルやコーヒーカップセットなどを部会員から募り、市価の半額以下で販売したところ、7万2620円の収益となった。今回は、その全額を使って時価8万円相当の介護機器を購入。マット部分に人が立ったことを感知し、離れた場所にいる人へ知らせるもので、認知症患者の徘徊を防止することができる。

東部地区としてチャリティーバザーを開催したのは初めてで、今後も継続していきたいとしている。

すずたけの塚越広施設長は「入所当初は落ち着かず、徘徊する人も多くいるのでありがたい」と語った。

15日は伊那地区生活部会からの寄贈もある。 -

オリンパス労組がデジカメ寄贈

社会貢献活動の一環としてオリンパス労働組合伊那支部は8日、デジタルカメラ2台(計約6万円相当)を駒ケ根市に寄贈した。根津淳一執行委員長と太田博書記長が市役所を訪れ、原寛恒助役に手渡した=写真。原助役は「皆さんの汗の結晶の寄贈に心から礼を言う。デジカメは多くの行政セクションで日常的に必要な物。明日から早速有効に使いたい」と感謝の言葉を述べた。カメラは秘書広報課と教育委員会などで使われる。

同労組は8年前から事業所のある伊那市と宮田村にカメラを寄贈してきたが、全小中学校に行き渡ったことから、組合員約80人が住んでいる駒ケ根市にも初めて寄贈することにした。

南箕輪村には9日、オリンパス労組伊那支部と辰野支部が合同でコンパクトデジタルカメラ2台を贈った。村への寄贈は初。

伊那支部執行委員長の根津淳一さん、辰野支部執行委員長の鈴木真一さんら4人が村役場を訪れ、「老人ホームや小学校、保育園などで活用してほしい」と、唐木一直村長に手渡した。村長は寄贈に感謝し、「自治体も地元企業にお世話になっている。頑張っていただきたい」と話した。

村在住の組合員は、伊那支部420人中36人、辰野支部550人中44人。

今回、伊那支部と辰野支部合わせて伊那市、駒ヶ根市、辰野町、南箕輪村の4市町村に計10台を贈った。 -

村を忘れず福祉の心持ち続けて

南箕輪村社会福祉協議会と村ボランティア運営委員会(浦山幸男会長)は5日、村社協ボランティアセンターで、南箕輪中学校と伊那養護学校中学部の本年度卒業生に贈る「愛の鈴」を作った。

愛の鈴は、ビーズに綿糸を通した約5センチのこけしに、小さな鈴がついたキーホルダーで「卒業後も村のことを忘れず、福祉の気持ちをもって」との願いを込め、15年以上毎年贈っている。もともとは村婦人教育推進協議会の発案で始まり、当初は貝殻のキーホルダーだったという。

会員を含め村内全域から募ったボランティア約50人が参加。青や緑、赤、黄色など鮮やかな綿糸を2色ずつ組み合わせて編み、木製のビーズに通し、鈴を付けて完成させた。

ビーズの部分には、かわいらしい、にこやかな表情を描き、一つ一つに「村中の思いを込めて」卒業生(南中145人、伊那養護9人)と正副担任分の約170個を仕上げた。

浦山会長は「常に身に付けてもらいたい。村民の気持ちが生徒に伝わればうれしい」と話していた。

「愛の鈴」は、「御卒業おめでとう」のメッセージカードも添え、各クラスごと牛乳パックに和紙を張って作ったケースに入れて、卒業式前に学校へ届ける。 -

明日葉の会が交流

箕輪町社会福祉協議会は3日、一人暮らしの高齢者の集い「明日葉の会」をながた荘で開いた。コンサートや歌謡ショーを楽しみ、会食や温泉でくつろいで1日ゆっくりと過ごした。

町内の111人が参加。笛師九兵衛さんによる「おもしろ楽器コンサート」があり、オカリナで「たき火」「春の小川」などを演奏。打楽器を演奏する弟子のサル8匹との競演は、九兵衛さんの笛のテクニックと人形のサルの動きが笑いを誘い、皆拍手をして楽しんでいた。

歌謡ショーや民生委員による催し、おひな様作りなどお楽しみ企画が次々とあり、皆で笑い、歌い、大勢での食事を満喫していた。 -

海外協力隊が小学生と交流

駒ケ根青年海外協力隊訓練所の候補生らは2日、市内の5小学校を訪れて児童らとの交流を楽しんだ。

中沢小学校には渡邊潮見さん、金子由紀子さん、小泉敦司さん、熊野剛さんの4人が訪れ、4年生児童らにそれぞれの派遣国の文化や習慣などを写真やスライドで説明した=写真。児童らの興味はミクロネシアの石のお金に集中。「どうやってつくるんですか」「重さはどれくらいですか」などの質問が飛び交っていた。候補生らが「もうすぐこの国に派遣されるんだよ」と話すと児童らは「いいなあ」「ぼくも行ってみたいな」などとうらやましそうに話し合っていた。

全員が輪になってフルーツバスケット(いす取りゲーム)を楽しんだ後、訪問のお礼に竏窒ニ児童らはYOSAKOIソーランを披露。候補生らは、はっぴを着て勇壮に踊る姿に「かっこいい」「すごい」と感嘆の声を上げていた。 -

駒ケ根市

録音グループ

目の不自由な市民のために市報、市議会だより、市民生活だより、保健だよりなどを朗読してカセットテープに録音し、市障害者センター高砂園を通じて彼らの手元に届けている。現在の会員は40縲・0歳代の女性17人。

1983年、市の広報係が市報などの情報を目の不自由な人にも知らせたい竏窒ニ朗読と録音を始めた。当初数人で始めたが人手が足りず、作業に協力してくれるボランティアを一般市民から募集した。集まったメンバーで活動を続け、2年後には「録音グループ」を結成。以来20年以上にわたって休むことなく広報の朗読を続けている。

駒ケ根市の市報は毎月2回発行。1日と15日に、新聞折り込みにより市内の家庭に届けられるが、その数日前、グループのメンバーは市の担当課に出向いて、印刷が仕上がったばかりの市報を手にする。すべての人名の読み方などを確認した上で市報を高砂園に持ち込み、その場で早速朗読・録音作業を始める。市報は通常12ページ構成。60分から90分のカセットテープに納まるが、録音にかかる時間は平均3時間だ。数人のメンバーが交代でマイクに向かって朗読し、当日中に急ぎ作業を終了。出来上がったカセットテープを人数分ダビングして発送する竏窒ニいうあわただしい流れだが、急ぐのには訳がある。一般の家庭に届くのと同じ日に障害者の手元にも届けたい竏窒ニの思いがあるからだ。「本当は時間をかけて読み込みたい。そうすればしっかり内容が理解でき、もっと聞きやすいものになるかもしれない。でも障害があるからといって普通の人より情報が遅れるということがどうしても嫌なんです」とメンバーは口をそろえる。

朗読といっても、ただ活字を読むだけではない。最近の広報はビジュアル化が進み、図表やグラフ、写真などが多くて見やすいのだが、目の見えない人にはこの説明が難しい。「決まった方法はない。読み手がそれぞれ表現を工夫して分かりやすく伝えるよう努力しています」

マッサージ師の視覚障害者が「仕事をしながら楽しく聞いています」と声をかけてくれた。メンバーにとって彼らの「ありがとう」の声が何よりの励みになるという。

「入会のきっかけはメンバーによってそれぞれ違う。でも社会の役に立ちたい、困っている人たちに奉仕したい、という気持ちが心のどこかにあったからこそ、こうして続いているんだと思います」

(白鳥文男) -

法話を聞く会

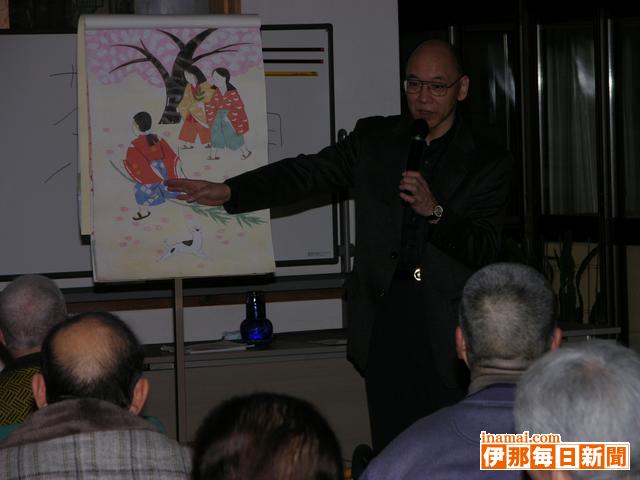

駒ケ根市のケアハウス・エーデルこまがね(福澤亘施設長)は30日、安楽寺の飯田実雄住職を招いて法話を聞く会を催した。ケアハウスとデイサービスの利用者ら約60人が集まり、浄土宗の開祖である法然上人の生い立ちや教えなどの話に耳を傾けた。

飯田住職は掲げた絵を示しながら「法然上人は父親の遺言で出家することになったが、比叡山をはじめとして修行の先々で、わずか数年で教わることがなくなってしまうほどのすばらしく頭脳明晰な人だった」などとその生涯について分かりやすく説明した=写真。お年寄りらは時折うなずいたり「ほおー」と感心した声を上げたりしながら住職の話を聞いていた。

同施設での法話は今後も定期的に行われる予定。 -

宮田村が福祉有償運送運営協議会を設置

黙認されてきた非営利目的による移動困難者の移送サービスが新年度から国の許可が必要になることを受け、宮田村は31日、「福祉有償運送運営協議会」を設置した。運輸局へ本申請する前に、サービス提供希望団体を事前審査する。この日は、既に移送サービスを行っている村社会福祉協議会を審査し、適正であると認めた。

実費程度の利用料をとる非営利の移送サービスは全国各地にあり、国土交通省は黙認。しかし、道路運送法の自家用車有償運送禁止条項いわゆる「白タク営業の禁止」に抵触するおそれがあった。

そのため同省は新年度から、一定の条件を満たした場合は合法的に有償運送を認めるよう変更。各自治体に運営協議会を設け、申請の前段階で協議することも認定要件のひとつに盛り込んだ。

宮田村の運営協議会は、村長を会長に、ボランティア協議会、身障者福祉協議会、住民の各代表、タクシー事業者で構成。

国の指針にあわせて判断基準などを設け、運送主体については社協やNPOなど非営利団体に限定し、昇降機、ストレッチャーいずれかを備えた福祉車両の使用を義務付けた。

運送対象については介護保険に基づく「要介護者」「要支援者」、障害者、付き添い人に限定し、運行範囲は宮田村内発着とした。

村社協の移送サービスは現在19人が登録。月平均で25回ほどの利用があるが、現状はすべて通院が目的。 -

第18回おもちゃフェア

たくさんのおもちゃで楽しく遊んでもらおうと駒ケ根市のボランティアグループ「駒ケ根おもちゃの家」(武藤美智子会長)は29日、第18回おもちゃフェアを市文化会館で開いた。多くの親子が連れ立って訪れ、会場いっぱいに置かれたトランポリン、電気自動車、滑り台、ジャングルジム、積み木などのおもちゃで心行くまで楽しんだ=写真。誰でも自由に絵を描けるお絵かきコーナーも設けられたほか、ボランティアグループ「とんとん」の人形劇なども上演された。

武藤会長は「家庭と違い、広い場所でいろいろなおもちゃで遊べるから皆さんとても楽しそうに遊んでいる。子どもと笑い合う父親の姿が多くて微笑ましいですね」と話していた。

同グループは「おもちゃ図書館」として、心身に障害がある子どもなどを対象にした遊び場を提供したり、おもちゃを貸し出したりする活動をしている。 -

日本聴導犬協会が日本初の国際認定団体に

宮田村に本部がある日本聴導犬協会が、世界最大の補助犬国際機関「国際アシスタントドッグ協会(ADI)」の認定試験に合格。135項目に及ぶ厳正な国際基準を満たし、日本初、世界で22番目の国際認定団体となった。有馬もと代表は「より日本国内の社会で補助犬が認知されるよう取り組みたい」と話している。

ADIには世界各地の補助犬団体101団体が加盟。しかし、厳しい審査を通過しなければ、国際認定団体にはなれない。

審査は補助犬の育成状況だけでなく、施設管理やスタッフ、ユーザーの信頼関係など細部にまで及ぶ。

日本聴導犬協会の審査は昨年11月に2日間かけて行なわれ、ADIの元会長で理事のロビン・ディクソンさん(米国)が来日。

育成した聴導犬、介助犬の実地試験のほか、スタッフ、ボランティア、ユーザーの面接、運営事務処理の適正化審査などを行なった。

倫理観や使命感についても厳しくチェックが入ったが、「世界的に見ても質が高い」と好評価。年明けに米国サンディエゴで開かれたADI総会で正式に承認された。

全国に1千頭いるといわれる盲導犬に対し、聴導犬は10頭に過ぎず国内の社会的認知はまだ低い。有馬代表は「国際的に認められたが、団体の枠をこえて社会とのコミュニケーションを図り、理解を得ていきたい」と話した。 -

ボランティア始めるきっかけづくり後押し

箕輪町文化センターで29日、ボランティアアドバイザー養成講座の初回があった。町内の福祉施設関係者や一般町民など約70人が受講し、フリージャーナリストの内山二郎さんの講話に耳を傾けた。町社協、町ボランティアセンター主催。

ボランティア活動をはじめるきっかけづくりを後押しする、同アドバイザーの養成を目的として、本年度初めての企画。内山さんは「これからのボランティアのあり方を考えよう」と題して、ボランティア活動の捉え方とアドバイザーの役割りについて語った。

内山さんは「自由に提案することで、一つひとつの課題が見えてくることは、地域福祉の出発点に役立つ」と、受講者一人ひとりが考える町の将来象や地域の心配ごとなどについてワークショップを開いた。受講者からは「子育てを相談できる町にしたい」「障害者の就職先がない」「退職後の男たちが時間を持て余している」などの意見が上がっていた。

講座は3月23日までの全6回で、社協関係者や心理学博士らによる講義・演習が予定されている。 -

日赤奉仕団団員会議

宮田村分区日本赤十字奉仕団(分区長・清水靖夫村長)は28日、新年初めの団員会議を村デイサービスセンターで開いた。各区選出22人の団員に委嘱書を交付し、役員を決定。家庭看護法の講習もあり、奉仕の心で地域の安全、安心に協力することを確認した。

奉仕団の任務について説明を受け、さっそく家庭看護法に挑戦。

村デイサービスセンターに看護師として勤務する小田切佳子さん(日赤県支部派遣指導員)の指導で、介護ベッドの使い方、シーツの替え方など、寝たきりの人に負担をかけない介護の仕方などを学んだ。

役員は委員長に原田やよひさん=中越区=、副委員長に下平久代さん=北割区=を選出。

原田さんは「各地で災害が発生しており、何もないことのありがたさを痛感している。平穏なことを祈りながら、みんなで学習を深めていきたい」とあいさつした。

奉仕団は防災訓練に参加するなど、消防団や各地区と連携。福祉ふれあいまつりなどイベントにも参加するほか、各種研修などを通じて研さんを図る。

団員は次の皆さん。

▽町1区=黒河内米子、白川明美▽町2区=山浦光恵、山田和子▽町3区=白鳥佐貴子、松尾幸江▽北割区=下平久代、伊藤節子▽南割区=加々美美香、春日嘉代子▽新田区=北林道子、小田切あけみ▽大田切区=深沢利子、清水きよ子▽大久保区=細田津根子、小田切敏美▽中越区=原田やよひ、橋倉栄子▽つつじが丘区=新井明美、川上直子▽大原区=辰野恭子、保科洋子 -

小さい子のおはなしのへや

中川公民館・図書館は25日、図書館児童コーナーで幼児すこやか学級「小さい子のおはなしのへや」を行った。30組余の親子が参加、ムーミンの会による絵本の読み聞かせや紙芝居などで楽しい一時を過ごした。

長い胴と短い足の犬、ショーテーと仲良しの猫が登場する絵本「ショーティーとねこ」でスタート。次いで、紙コップを加工したカップシアターで「アンパンマンとバイキンマンの雪だるま」。アンパンマンが子どもたちのために作った雪だるまを、バイキンUFОでやってきたバイキンマンが横取りするお話を楽しんだ。

節分にちなみ、鬼の面をかぶり、トレードマークのシマのパンツで登場したメンバーは歌遊び「鬼のパンツ」を披露、みんなで踊って、歌って盛り上がった。

最後に紙芝居「くいしんぼうのまんまるおに」で子どもたちを物語の世界に誘った。 -

観成園に車いす寄贈

東京海上日動火災保険長野支店(堀内武文支店長)は25日、駒ケ根市の特別養護老人ホーム観成園(福島紀六園長)に車いす1台(約10万円相当)を寄贈した。同支店伊那支社の内藤充訓支社長と代理店オフィス・イコマの伊藤元雄代表が訪れ、目録を福島園長に手渡した=写真。福島園長は「温かい気持ちに感謝する。利用者の95%が使う車いすはまさに求めていた物。利用者のために役立て、一層楽しく過ごせる施設づくりに生かしたい」と礼を述べた。贈られた車いすは軽量で座面も低いため、小柄なお年寄りでも扱いやすいという。

同支店は毎年社会貢献運動の一環として社員らに募金を呼び掛け、会社でも同額を出資して車いすなどを各地の福祉施設に寄贈している。内藤支社長は「今後も引き続き社会貢献に務めていきたい」と話している。 -

明社協がタオル包装

自宅でお年寄りや障害者らの介護をする人たちに慰問品として大型バスタオルを贈るため、明るい社会づくり運動駒ケ根市協議会(堀内照夫会長)は24日、タオルの箱詰めと包装作業を駒ケ根市福祉センターで行った。理事ら約20人が参加し、手分けして箱の組み立てやタオルをたたむ作業などを手際良く行った=写真。堀内会長は「バスタオルの慰問は毎年のことだが、介護で苦労している人に少しでも喜んでもらえればうれしい」と話している。

包装されたタオルは「日ごろの介護お疲れさま」などと書かれた慰問文とともに26日から約1週間かけ、明社協の理事らが市内174世帯の介護者宅に直接届ける。タオルの購入資金には市内の金融機関など18カ所に置いた「善意の箱」に寄せられた募金などを充てている。 -

ひとり暮らし高齢者食事交流会で笑い初め

宮田村社会福祉協議会は20日、ひとり暮らし高齢者の食事交流会をなごみ家で開いた。昔ながらの正月遊びで・ス笑い初め・ス。ボランティア手製の美味しい昼食に舌鼓を打った。

社協職員手づくりのすごろくに挑戦。村内の施設や名所をめぐる内容で、参加者はちょっとした・ス仮想散歩・スを楽しんだ。

天竜川沿いの名勝「伊那峡」にコマを進めたおじいちゃん。「しばらく行っていないなぁ」と懐かしそう。

「宮田観光ホテル」に進んだおばあちゃん。他の参加者から「ゆっくり温泉にでも入っておいな」と声がかかるなど、和やかな雰囲気に包まれた。

大笑いした後は、ボランティアの小澤道子さん=町1区=と横山栄子さん=大久保区=が調理してくれた料理を堪能。

ソースカツ丼やキノコの野菜あえなど、栄養も考えたボリューム満点のメニューの数々に、「えらいごちそうだ。自分でつくるのと違って、人につくってもらうと美味しいね」と喜んでいた。

同交流会は年に6回開いている。

2412/(水)