-

冬の鉢花の女王、シンビジューム出荷始まる

飯島町岩間で冬を華麗に彩る鉢花の女王、シンビジュームの出荷が本格的に始まった。

ピンクの直立系を中心に数10種類、1万7000鉢を生産する小林洋蘭園(小林千晃園主)では、現在、ピンク系中輪の「エレガントピンク」「ハレルヤ」、大輪の白花「シークレットラブ」など10種類が関東方面に送られている。ピークは11月末から12月中旬で、毎週1500鉢が出荷される。

今年の新品種は「エレガントピンク」「ピンクペチュエル」など桜色が中心。

近年、人気があるのは花付きのいいキャスレード系、コンパクトで飾りやすいテーブルシンビジューム、豪華

なアーチタイプとか。 小林さんは「シンビジュームは丈夫で長持ち。贈答にも最適」と話す。

23縲・6日まで七久保の道の駅花の里いいじまで飯島産のシクラメンや洋蘭の展示即売会があり、産地ならではの特別価格で販売される。

) -

ギンナンが豊作、いちょう祭りにぎやかに

イチョウ並木が色づき、ギンナンの収穫が終った中川村渡場の渡場会館で19日、30人余が出席し、にぎやかにいちょう祭りが開かれた。イチョウ並木を管理する渡場地区有志でつくるいこいの広場幹事会(小池宗夫代表幹事)が主催し、今年が5回目。

会場には収穫したギンナンを入れた「ぎんなんおこわ」、秋田名物「きりたんぽ」入りの鍋、各種燻製などごちそうや飲物が用意された。

開会で、小池代表幹事は「木の管理やギンナン拾いなど、多くのみなさんが協力していただき、ギンナンは今年500キロ収穫でき、販路も広がった」と感謝し「イチョウの管理を通じて、渡場の団結、仲間意識も深まった」とあいさつ。

この後、小池厚副総代の発声で乾杯、黄色に色づいたイチョウ並木を眺めながら、ギンナンの豊作を祝い、親ぼくを深めた。

イチョウは83年(昭和58年)、久寿と藤九郎の2種類25本植栽し、同幹事会が管理してきた。黄色のイチョウ並木は冠雪の南駒ケ岳や越百岳に映え、絶好のカメラスポットになっている。 -

信州大学森林科学科の学生が製材の現場を見学

信州大学農学部森林科学科の学生約30人がこのほど、国産材の製材などを行っている信州国産材開発協同組合を訪れ、製材現場の実情について学んだ。

例年行っている材鑑実習の一環で、この日は、丸太から材をつくる製材、乾燥、加工までの一連の流れや、種類ごと微妙に異なる断面の違いなどを見学。

学生の一人は「狂いが生じないように行う乾燥などは初めて見学した」と話し、関心を深めていた。

その後、玉田隆理事長が木材市場の現状や同組合のこれまでの取り組みについて説明。「これまでは安い外国の輸入材が大量に入ってきていたが、原油価格の上昇とともに輸入材の価格も上がり始めており、安い木材が大量に入ってくる時代は終わったといっていい。その分地域の資源を活かす必要があり、製材の過程でもそれを生かす仕組み作りが大切」と語った。 -

宮田村でリンゴオーナー収獲祭

リンゴオーナーの収獲祭が19日、宮田村であった。中京圏などからオーナー家族約2000人が来村。契約する村内27の農園で、もぎ取り体験した。今年は長雨やカメムシ被害で作柄に影響があったが「お店で普通に買うのより、断然美味しい」と作業しながら舌鼓を打つ姿も。丹精こめて育ててくれた園主の苦労も感じつつ、収獲する喜びを味わった。

駒ケ原の酒井秀康さんの農園にも、中京圏ナンバーの車が次々と来園。

仲間6人でオーナーとなっている川西正美さん=名古屋市=は「生育が良くないって聞いていたけど、味は良いし満足。木丸ごと収獲できるのがオーナーの楽しみ」と話した。

村内のリンゴ栽培は今年、夏の長雨で生育が遅れた。カメムシ被害もあり、全体的に小玉で収量を落としている農園が目立つ。

オーナーを受け入れて2年目の酒井さんも「3割から4割ほど収量が減りそう」と話す。それでも喜んで収穫してくれるオーナーの姿に「一緒に話しができるのが楽しい。励みにもなる」と続けた。

今年は村内全体で例年並みの650本のオーナー契約。23日も収獲祭を行い、1000人ほどが来村する。 -

JA宮田支所農業祭

上伊那農協宮田支所は18、19日、農業祭を同所で開いている。地元生産農家も協力して、旬の農産物を豊富に取り揃え。宝投げなどのイベントもあり、多くの人出で賑わっている。

若手農業者でつくる壮年連盟は、メンバーが丹精こめて育てた大根、トウモロコシを販売。格安な値段とあって、好調な売れ行きをみせた。

米消費拡大コーナーでは、収獲したばかりのもち米を販売。生活班の女性らが枡売りで接客し、美味しい地元の米をアピールした。

軽食の屋台村などもあり家族連れの姿も。19日も各種展示販売し、午前10時と午後3時半の宝投げなど各種イベントも開く。 -

赤ソバ刈り取り作業始まる

箕輪町上古田金原地区の「赤そばの里」で18日、住民有志の「古田の里赤そばの会」の耕作部(唐沢幸道部長)による赤ソバの刈り取り作業が始まった。

赤そばの里は本年度から、町の委託を受け上古田地区の住民有志の会「古田の里赤そばの会」が、観光的な歩道整備や景観整備も含め赤ソバの栽培、管理に取り組んでいる。

初日は耕作部の3人が集まり、霜が下りたためソバが少し乾くのを待っての作業となった。赤そばの里の面積は4・2ヘクタールと広いため、作業には3、4日かかる見込み。全体で千キロ収穫したい-としている。

刈り取った実は「きれいな、いい実。今年は花がきれいに咲いたから、実もいいのかもしれない」という。10日間ほど自然乾燥させ、とうみにかけて町に納める。 -

リンゴオーナー収穫祭

自分で選んだリンゴの木のオーナーとなる「りんごオーナー」の収穫祭が18日から、上伊那各地で始まった。真っ赤に染まったリンゴが実った各地の園には、多数の家族連れなどが集まり、収穫作業を楽しんでいる=写真。

上伊那農業協同組合(JA上伊那)が、伊那市、箕輪町、南箕輪村、宮田村のリンゴ生産者と協力して行っているもので、オーナーは7月縲・1月の1シーズン、自分のリンゴの木を持つことができ、収穫作業を体験する。リンゴが生長するまでの管理は園主が行う。

申し込みは関東、中京方面の利用者が中心。年々契約本数は増加しており、伊那市、南箕輪村に当たる中部地区では今年、約1250本の申し込みがあった。

初日のこの日、伊那市西箕輪の原伊一さんの園には、静岡県などから5組の家族連れが収穫作業を体験。今年は7月の長雨の影響で、全体的に玉は小さめだったが、長雨の後に続いた好天のため、色付き、蜜の入り、ともに良好。かなり糖度の高いリンゴが実ったという。

最低保証は1本150個だが、1本から400個以上を収穫した家族もおり、収穫したばかりのリンゴを味わいながら笑顔を見せていた。

原さんは「『ここの園のフジがいい』と来てくれる人もいる。そうやって喜んでもらえるのが何よりも嬉しい」と話していた。

来年のオーナー募集は年明け2月末から始まる。 -

長谷道の駅・南あるぷすむら食の感謝祭

伊那市長谷の道の駅・南アルプスむらで18日、第1回「食の感謝祭」があった。地元で採れた野菜の販売、雑穀を使った料理の試食など多彩に繰り広げ、「長谷の食の魅力」をアピールした。

長谷地域は、多種類の野菜や雑穀などを栽培して特産品の開発を進めている。今春リニューアルした道の駅に地場産物直売所、地元食材を使ったレストランも新たに加わり、祭りで特色ある食を広くPRすることにした。施設を運営する振興公社、生産者組合、民間団体など関係者でつくる実行委員会が計画した。

イモ類、ネギ、ハクサイ、ゴボウなど新鮮な野菜を中心とした地元産物の販売コーナーでは、「地元で採れたものですよ」と強調しながら宣伝。「これはいい野菜だね」と大勢が買い求めていた。

黒米のおにぎりや、ヤーコンのきんぴらの試食、五平もち、おやき、ソバの提供のほかに、全国優勝した学校給食の試食も人気を集め、会場は多くの人でにぎわった。 -

サルの群れ工業団地に出没

宮田村新田区の南平工業団地周辺に16日、数十頭のサルの群れが出没。工場敷地内や道路などを平然と歩く姿がみられた。工場関係者などによると、年に数回は群れを目撃するという。

観光客も訪れる本坊酒造信州工場の敷地内にもサルの姿が。従業員は「珍しいことではないが、お客様には近寄らないように注意しています」と話した。

ざっと見ただけでも30頭以上。親子のサルも多く、木の実や草などをむしっては、食べるような光景も。

対面の工場に渡るため村道にも出て、通りかかった車両が驚いて速度を緩める場面もあった。

村などによると、近辺は以前からサルが頻繁に出没するが、目立った被害は報告されていないという。 -

花ロマン(3)トルコキキョウ

紫やピンク、白、緑、パステルと多彩な色、一重、二重、八重、バラ咲きとゴージャスな花容、上品さも合わせ持ち、冠婚葬祭には欠かせない花、トルコキキョウ。花色が地中海の海の色のようだとも、トルコ石のようだとも言われ、別名はユーストマ、リシアンサス。キキョウとはなんの縁もゆかりもない、リンドウ科の花-。

そのトルコキキョウに魅せられ、新品種の育種に取り組むのは伊那市東春近の伊東茂男さん(55)。「ライバルは大手種苗会社、より豪華に、だれも見たことがない新しい花を日々求め、研究している」。

伊東さんが種苗会社を退職し、トルコキキョウ栽培に着手したのは19年前。紫1色だったトルコキキョウに、パステル系の白花に紫の縁取りがある新品種が発表された時だった。この花を見て、伊東さんは「自分に合いそうな花、将来性もある」と、経済連の薦めもあり、上伊那では7人の仲間と一緒に始めた。

はじめは1棟30坪で、苗を取り寄せて栽培したが、2年目から自家受粉による種採りを始めた。ハウス内を防虫網で囲い、チョウチョやミツバチが入らないようにした。めしべが飛び出している花を選んで受粉したが、品種の固定率は低く20%位。白と紫がきれいな復輪となる花を大量出荷できるまでに7、8年掛かった。

市場から「純白」がほしいとの要望を受け、自分で新しい色を作ろうと研究を始めた。紫の縁取りの白花から、紫の部分が少ないものを選別するなど、試行錯誤しながら、何年も掛かって、「純白」を作り出したが、すでに市場では「純白」が出回っていた。「スタートは遅いし、成果も遅れ、遅れた」と残念がる。

市場には新色の黄色やグリーンが次々と登場。「売れ筋は種苗メーカーが作る。メーカーが新品種を出したら、すぐに対応できるようにしたい」と研究を重ね、良い遺伝子を持つ素材集めをした。「手持ちの遺伝子を有効に使って、全く新しい花をつくる」ことに集中し、育種は一重から八重、さらに豪華なバラ咲きへと広がった。ブライダル需要を受け、花の大きさも8-10センチと大輪化していく。

「目標は小輪から大輪まで、ニーズに即応できる体制づくり。より豪華により珍しく、これがトルコキキョウかと思われるような、フリンジの強い、パロット咲のような花に挑戦したい。種苗メーカーが新品種を出せば、1、2年で同じ色ができるまでになった」と自信をのぞかせる。

次々と誕生する新し花、オレンジ系、ベージュ系、黒紫色とほとんどの色が作出されてきたが、ないのは「本当のブルー」だけ「限りなく、本当のブルーを出したい」と意欲を見せる(大口国江)。 -

地元産品もふんだん、Aコープ宮田店新装開店

上伊那農協が宮田村町二区で営業するAコープ宮田店が15日、増床工事を終えて新装開店した。売場面積が旧店舗に比べ1・7倍広がり、品揃えもより豊富に。開店セールも行われ、訪れる客で店舗駐車場は朝から満車の状態が続いた。

地元生産者から毎日新鮮な農産物が届く、直売コーナーも充実。地元のものを地元の人に食べてもらおうと、大豆製品を販売する「みやだ豆腐工房」の販売コーナーも併設した。

オープンした午前9時には、既に多くの買い物客で盛況。カットやパック詰めを自店で行うようになった精肉コーナーでは、牛肉の半額セールが人気を集めていた。

開店セールは週末の村農業祭をはさみ、来週の21日まで続く。 -

狩猟解禁・3カ月間の「猟期」に

15日、狩猟が解禁となり来年2月15日までの3カ月間は猟期となる。期間中は、鳥獣保護区などを除く区域でニホンジカ、マガモなどの狩猟を展開。上伊那でも初猟日、伊那市高遠町、飯島町などの山でイノシシやキジなどを狙う猟友会員らの姿が多く見られ、事故もなく、晴天の中で狩りを満喫した。

本年度は、雌ジカの捕獲枠が無制限となり、捕獲量は増える見込み。県のニホンジカ保護管理計画で見直した個体数が当初の2倍となる約6万2千頭であることが分かり、これまでの一人1日当たり2頭の制限に変更があった。

上伊那管内の前年度捕獲数は、ニホンジカ490頭、イノシシ233頭、ツキノワグマ2頭で、カモなどの鳥類は1607羽。狩猟登録人数は、05年度現在551人(前年比5人減)で年々減少しているという。 -

日本初のサツマイモ入りうどん「こがねうどん」を開発、17日発売

飯島町の食品製造、販売、飲食業の有志でつくる「さつまいもゆめプロジェクト(斉藤俊陽代表、4人)」はサツマイモをつなぎとして練り込んだ乾めんを開発、「こがねうどん」のネーミングで17日から、1800袋限定で販売する。町内で栽培されている焼酎用のイモ、こがねせんがんを用いたうどんは、サツマイモ独特の自然の甘みと色、もちっとした食感が味わえるご当地うどん、食材やギフトとして、期待が高まっている。

共同開発したのは、食品製造の斉藤俊陽さん、料理店の伊藤昇志さん、酒類販売の池上明さん、食品販売の富永芳一さん。

昨年から、サツマイモの焼酎以外の二次的活用として、日本の食文化、めん類に着目し、県工業技術センター加工食品技術員や製粉業者の指導を受けながら、研究を重ね、課題のあく抜きを克服し、保存がきき、商品として扱いやすい乾めんに仕上げた。

製粉と製造は長野市の食品会社に委託した。商品パッケージは水彩画家、佐々木桂子さんが描いた「こがねせんがん」を用いた。

企画開発を担当した富永さんは「ほのかに甘みがあり、こしがあっておいしい。市場の反応を見ながら、販路拡大など次の展開を考えたい」と話している。

ちなみに価格は1袋(250グラム)480円。メンバーの店舗で販売する。

詳細はヤナギヤ(090・4460・0841)マルイチフード(TEL86・3260)天七(TEL86・3055)、池上酒店(TEL86・2011) -

目撃相次ぐ養魚場でクマ捕殺

クマの出没目撃が相次ぐ宮田村新田区の養魚場(天竜川漁協運営)で12日朝、体長120センチほどのメスのクマが捕獲用の檻(おり)につかまった。昨年も捕獲されたクマであることも分かり、県の許可を得て地元猟友会が射殺した。同村内でクマを捕殺するのは一昨年の9月以来。養魚場は民家からある程度離れていることもあり、お仕置き放獣を主体にしてきたが、今後は状況をみて対応する。

クマは推定5縲・歳。捕獲されて再び野に放たれたことを示す赤色の目印が、右耳についていた。

上伊那地方事務所林務課によると、管内では本年度13日現在で20頭を捕殺。そのうち目印がついたクマは12頭にのぼっている。

宮田村林務係は、今後も養魚場内への檻の設置を継続する考え。関係者などによると、一帯には10頭ほどのクマが生息しているとも考えられ、対策に頭を悩ませている。 -

信大でシクラメン販売16日から

南箕輪村の信州大学農学部は16日から、学生が育てたシクラメン約2千鉢を販売する。ハウスの中では、色とりどりに咲いたシクラメンが、販売の時を待ちわびている。

シクラメンは毎年、食料生産科学科の2年生が実習の中で育てているもの。今年も赤やピンク、ミックスなど約20品種が咲きそろった。花びらのふちが波打っているフリンジタイプや、香りを放つ白色の鉢などもある。

農学部では鉢の土に元肥を入れて育てているため、家庭に持ち帰っても水と日光だけで育つ。また、1鉢の花の数が多く、長いものだと翌年の6月ころまで咲くという。リピーターもおり、毎年年内には売り切っている。

鉢は5号。花の大きさは普通サイズと、やや小さめのミディがあり、それぞれ1200円、千円となっている。ミディより小さいミニサイズもいくつか販売する予定。

販売はクリスマスまでの毎週木・金曜日に農学部構内にある生産物販売所で行う。時間は午前8時半縲恁゚後5時。

問い合わせは信州大学農学部(TEL77・1318)へ。 -

あぐりスクールの子どもたちが自分たちで作った米を国際支援田米に贈呈

上伊那農業協同組合(JA上伊那)が、本年度から食農教育の一環として取り組んでいる「あぐりスクール」の子どもたちが11日、自分たちで育てた米の一部を食糧難に苦しむアフリカ・マリ共和国へ送るため、伊那市狐島の本所で贈呈式をした=写真。

年間を通じて農業体験を行うことで、食や農を身近に感じてもらうことを目的とするあぐりスクール。今年は小学2縲・年生の72人が、野菜や米をつくり、自分たちで作った農作物の対面販売や調理などに挑戦してきた。

米は伊那市東春近のほ場約3アールで育てたもの。収穫した165キロは、調理したり一人ひとり持ち帰るなどしたが、60キロほど残ったため、飢えに苦しむ人たちに役立ててもらおう竏窒ニ、JAグリーン長野などが企画している国際協力田事業の米と一緒に、マリ共和国へ送ってもらうことにした。

贈呈式はJA上伊那まつりの中で実施。伊那市の伊藤明穂さんと小椋凱斗くんは「ぼくたちの力で作ったお米を食糧難で苦しむ人たちのために役立ててください」とあいさつ。子どもたちからJA職員へと米が手渡された=写真。

JA上伊那まつりでは、恒例の農産物品評会やかかしコンクールなど、さまざまな催しが並び、訪れた人を楽しませていた。

まつりは12日もある。品評会の農産物引き渡しは午後3時縲恁゚後4時。 -

どんパンの会が麦まき

中川村の手作りパングループ「どんパンの会(荒井登志子会長)」は10日、片桐のほ場約10アールで麦蒔(ま)き作業をした。品種は東山3号、食味も風味もよく、伊那谷で栽培できる、パンづくりに適した小麦。収穫は今年並の500キロを見込む。

会員ら6人が参加、トラクターで耕起し、小型トラックターで畝立て、手で筋蒔きし、草かきで軽く覆土した。

麦が生えそろい、伸び始めた12月20日前後に、村内2園の年長園児による麦踏みを予定する。

県内には手作りパンのグループは多々あるが、原料の小麦から生産するのは同会のみ。 旬の野菜や果物を使ったパン、地粉百%のパン、米粉パン、パン用小麦粉の販売のほか、保育園のパン給食や、村内3小中学校の給食に米粉パンを提供している。

荒井会長は「2年毎に田んぼを変え、病気が出ないように工夫している。どんパンのパンは30%ジャガイモが入るので、腹持ちがいい」と話す。 -

地元の山を守ろう

松くい虫被害のまん延を深刻に考える伊那市の富県地区(布袋昭区長会長)は10日、自分たちの山は自分たちの手で守ろう竏窒ニ、有志約20人が伐倒くん蒸処理習得のため、市が開いた処理見学会に参加した。市は住民委託について、区の受け入れ体制が整った後、検討していきたいとしている。

富県は本年度、松くい虫被害の勉強会(富県グリーンツーリズム主催)で、伐倒くん蒸処理がまん延を防ぐ即効性があると学び、市に作業委託を働き掛けてきた。布袋区長会長会長は「処理をスピード化しなければ手遅れになる。富県の豊かな自然を自分たちで守っていきたい」と話している。

しかし、住民の気負いを受ける市だが、処理を委託する体制は万全とはいえない。

現在、市内で発生した松くい虫被害の処理は、上伊那森林組合に委託しているが、単独予算だけでははかどっていないのが現状。

県へ補助金の申請はしているが本年、来年度の見通しは立っていないという。

森林組合は民間委託について「現在は発注されたものは計画的に取り組めているが、一度に大量の発注があると、通常の仕事にも負担が出る。組合だけでは対応は難しい」とも話している。 -

丹精こめて大豊作、宮田小5年2組の大豆栽培

宮田村の宮田小学校5年2組は10日、村農業委員会などの協力を得て春から栽培に挑戦した大豆の収獲作業を行った。定期的に草刈りするなど、丹精こめて育てた甲斐あって予想以上の・ス大豊作・ス。育てる大変さを振り返りながら、天の恵みに感謝した。今後は味噌や豆腐づくりなど加工にもチャレンジする。

畑一面に広がる大豆。35人の児童は中腰になって、手作業で茎(くき)を1本、1本を土から引き抜いた。

大地に根を張っているため悪戦苦闘。慣れない姿勢に「腰が痛くなった」「手が疲れた」と少々弱音も。

しかし、元気な子どもたち。友人と励まし合いながら、競いあうように作業を続けた。

この日は、児童の家族も参加。祖父母の姿もあり「昔はよく大豆を収獲したものだが、こんな風に作業するのは40年ぶり。子どもと一緒にやれるのがまた楽しい」と話した。

農業委員の一部も加わる学校給食を育てる会が、手作り味噌を学校給食に提供したいと考えたことから始まった、5年2組の挑戦。

栽培し、様々な学習を深めていくうちに「豆腐や納豆もつくりたい」「販売したい」など夢は広がっている。

「栽培を通じて農業の大変さ、食べ物の大切さを肌で感じてもらえたはず。今後も楽しみ」と、農業委員会振興部会の田中一男部会長。

収獲した大豆は2週間、ハザにかけて乾燥。脱穀して次の段階を迎える。 -

南箕輪村集落営農組織「まっくんファーム」20日設立へ

南箕輪村集落営農組織「まっくんファーム」は20日、村役場で設立総会を開く。設立委員会は8日、役場で開き、組織への加入状況を報告し、設立に向けた事前説明会や設立総会の日程、規約や事業計画などの最終確認をした。

「まっくんファーム」は、加入者503人、加入面積272ヘクタール。村内の農業経営者は987人で、加入率は51%。

特定農業団体「農用地利用改善組合」の立ち上げを目指してきたが、現段階では同意者が要件に達していないため、特定農業団体と同等との位置付けで、集落営農組織「まっくんファーム」を設立する。

主な事業は、組合員が供した農用地での稲作、麦作、大豆、ソバ作などの農業。11支部を構成し、組合員はこれまでと同様に自分の農地は自分で経営する。経理は一元化する。出資は1人当たり千円。

事業計画では、本年度は組合の体制作りに取り組む。事業面積は小麦栽培は22ヘクタール(06年度は種)。そのほかは07年見込みで大豆21ヘクタール、ソバ13ヘクタール、水稲208ヘクタール、畑8ヘクタール。

今後の日程は、設立総会事前説明会を13、14日の午後7時から各地区公民館で開催。設立総会は20日午後6時30分から役場2階講堂で開く。 -

壮年連盟と村理事者が懇談、農業はじめ村の課題を意見交換

宮田村農業の担い手でつくる「壮年連盟」(小林正信委員長)は8日、村理事者との懇談会を開いた。急激に変化している農業問題から、村政、子どもの安全問題などまで、幅広く意見を交換した。

担い手対策、品目横断的経営対策、保有合理化など、さし迫っている農業の課題について村側に質問した

また、地産地消に積極的な村の学校給食についても意見。将来にむけた教育委員会の考え方を聞いた。

農業関係以外にも、村の行く末を考えて多彩な意見も。

「村井知事に変わり、村の合併議論が再燃するのか」との質問に、清水靖夫村長は「住民の7割が合併すべきでないと答えた。我々が主導権をもって、合併先などを模索することは現状では考えていない」と答えた。 -

伊那市富県の橋爪庄一さんのコシヒカリが、原産地呼称制度の認定米に

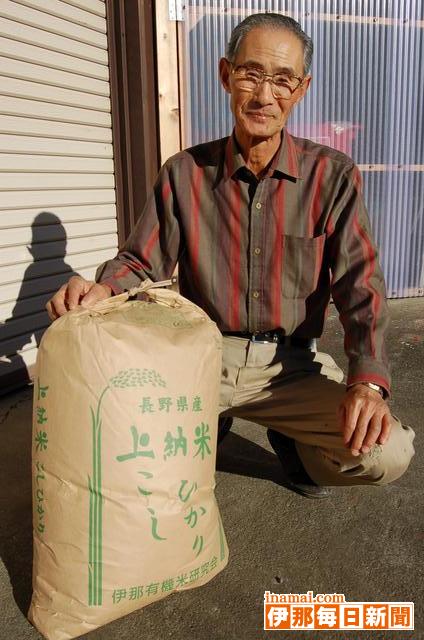

本年度の原産地呼称米を認定する審査会が7日、県庁であり、選出された14品種の一つに、伊那市富県の橋爪庄一さん(76)が生産した「上納米」も選ばれた=写真。橋爪さんは「一生懸命やったかいがあった」と喜びの声を寄せた。

農産物のブランド化推進を目的として生産や栽培にこだわった農産物を認定する原産地呼称管理制度が、米に導入されるようになったのは3年前。上伊那では、一昨年に橋爪さんも所属する「上伊那有機栽培研究会」が申請した米が認定を受けたが、昨年の該当はなく、今年は橋爪さんが唯一選ばれた。

体にも自然にも良い農産物を生産者の責任で作っていこう竏窒ニ、8年前から化学肥料をやめ、有機肥料のみで栽培してきた橋爪さん。魚体の水溶液や海草などで作られた有機肥料と有効菌を使い、良質な土壌づくりに努めてきた。

有機肥料で栽培した米は甘味と粘りがあり、1年経っても味が変わらないという。主に都市圏の消費者に販売しており、今年もすでに予約でいっぱいの状態。

今後は、有機肥料米の良さを多くの人に知ってもらい、生産者サイドの同志を増やしたいとしている。また、現在は1度だけ除草剤を使用しているが、来年は除草剤もまったく使わない栽培に挑戦したいと意欲を燃やしている。 -

JA上伊那のフォトコンテストで、駒ヶ根市の井口眞吾さんが最優秀賞

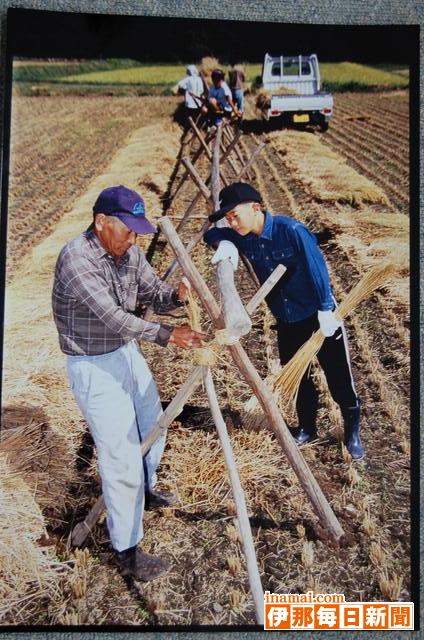

上伊那農業協同組合による「JA上伊那フォトコンテスト06」の審査会が7日、伊那市狐島の本所であり、駒ヶ根市の井口眞吾さん(67)の作品「伝承」を最優秀賞に選んだ=写真。

昨年に引き続き「みつめよう、上伊那の“農”」をテーマに、上伊那を象徴するような農村風景や人々の四季の営みをとらえた作品などを募集した今年は、上伊那各地から75点の応募があった。審査にはJA職員など約15人が参加。審査委員長には宮田村出身のプロカメラマン・唐木孝治さんを迎えた。

応募作品には、田植えや稲刈り、美しい山並みなどを写した叙情的な作品だけでなく、裸足で田植えをする女性が忙しげに田んぼのあぜを走っている作品など、ユニークな作品もあったが、ほぞ掛けを作る祖父の姿を熱心に見つめる少年をとらえた井口さんの作品「伝承」が、多くの審査員の心をとらえた。

唐木さんは「感じた思いや自分たちが農業に対して持っている思いが伝わる写真が最終選考まで残った。『伝承』は技術的にもテーマ的にも、最優秀賞にふさわしい作品」と話していた。

応募作品は11、12日のJA上伊那まつりで展示する。

入賞者は次のみなさん。

◇最優秀賞=井口眞吾(駒ヶ根市)

◇優秀賞=酒井芳郎(箕輪町)向山世男(伊那市)

◇佳作=片桐久司(飯島町)小林紀一(飯島町)鈴木修(伊那市)

◇入選=伊藤好幸(伊那市)林平一郎(伊那市)両角巻男(伊那市)石田明(辰野町)小澤義彦(伊那市) -

駒ケ根市農業委員会が建議

駒ケ根市農業委員会(清水千博会長)は6日、市役所を訪れ、中原正純市長に「農林業施策に関する建議」を手渡した=写真。清水会長は「07年度予算編成に当たり、足腰の強い農林業の構築に向けて建議の内容を市の施策に反映させてほしい」と訴えた。中原市長は「前向きに受け止め来年度予算に反映するよう最善の努力をしたい」と述べたほか、07年度から導入される品目横断的経営安定対策については「市としても新たな支援措置を検討している」として、人件費や事務費などを支援する考えを示した。

建議は(1)農業施策(2)農業環境施策(3)担い手の確保・育成(4)中山間地域における農業施策(5)林業施策竏窒フほか、国・県に対する要望などを盛り込んでいる。主な項目は▽地産地消の要望に応えられる販路拡大のための総合施設の設置▽特産品の開発・導入▽集落営農組織への助成▽幹線水路の抜本的対策▽農村女性の活動支援竏窒ネど。 -

キツツキの巣箱作り

宮田村少林寺拳法教室は5日、キツツキの巣箱作りを通じて松くい虫の予防を考える体験学習を駒ケ根市の高烏谷神社近くの山林で行った。教室の指導者や生徒、保護者など約30人が参加し、楽しく自然に親しみながら森林の大切さについて考えた。

高さ約40センチ、縦横約10センチの巣箱はキツツキの習性を考えた特別なもの。子どもたちは金づちを振るって巣箱を組み立てると、早速近くの木に登って約3メートルの高さに巣箱を吊るした=写真。

子どもたちは「早くキツツキが入ってくれるといいな」と話していた。

キツツキは松くい虫被害の原因マツノザイセンチュウを運ぶマツノマダラカミキリの幼虫にとっての天敵とされている。 -

信州牛乳キャンペーンで消費拡大ねらう

上伊那地域酪農協議会(桃沢明会長)は5日、伊那市のみはらしファーム「とれたて市場」前で「信州牛乳ふれあいキャンペーン」を展開した。初めての試みで、地元の「すずらん牛乳」を試飲する場を設けた。

上伊那の酪農家は約100戸。学校給食で飲まれ、他地域より牛乳の消費量は多いものの、年々減少傾向にあるという。そのため、寒くなる冬場を前に、消費拡大をねらってキャンペーンを組んだ。

「すずらん牛乳」(JA上伊那)は低温殺菌で日持ちは短いが、風味やこくがあるのが特徴。

キャンペーンでは、牛乳(200ミリリットル)300本の配布や骨密度検診などが無料で、地元住民や観光客が集まった。

酪農家は▽牛乳はカルシウム含有量が多く、吸収率がいい▽高血圧の予防になる竏窒ネどもPRし「健康のために、牛乳を飲んで」と呼びかけた。

毎月3(み)・6(る)・9(く)日は「信州ミルクの日」に設定されている。 -

ワインもイイけど、ジュースもいかが

山ぶどうジュース9日発売

今秋収獲した宮田村の山ぶどう(ヤマソービニオン)を原料にした果汁100%ジュースが9日、数量限定で同村の本坊酒造信州工場から発売される。

味、香りをそのまま生かしたストレートタイプ。12月発売予定の新酒ワイン「紫輝」に先駆けて、濃厚で豊かな味わいが気軽に楽しめる。

500ミリリットル入りで1000円。上伊那各地の酒販店、同工場売店でも取り扱うが、数量限定のため「春までには、全てが売り切れてしまう」人気商品だ。

問い合わせは同工場85・4633まで。 -

第1回南箕輪村「まっくん収穫まつり」

第1回南箕輪村「まっくん収穫まつり」は29日、大芝公園屋内運動場西の駐車場で開いた。村営農センターと地区営農組合主催の初企画。好天に恵まれ、農産物や加工農産物の販売は大盛況だった。

「健康・安全・安心」な農産物生産、販売を促進し、南箕輪ブランドとなりうる特産品の開発を目指すため、村内農業者が中心となり消費者ニーズの把握、的確な情報発信、消費者との心の通った交流、安心安全で顔の見える農業の確立を目的にまつりを計画した。

レンゲをすき込んで栽培したレンゲ米の試食販売、リンゴと梨の詰め放題、味工房の新商品「黒大豆味噌」の販売、ブドウやキュウリなど農産物の販売、カーネーションとシンビジュームの販売、信大生が栽培した農産物販売など多彩なブースが並んだ。

訪れた人は試食しながら農産物を買い求め、カーネーションのアレンジメントに挑戦したり、子ども達は無料で配られたポン菓子を食べて楽しんでいた。 -

養魚場周辺でクマの出没あとを絶たず、村は漁協に電気柵設置を要請

宮田村新田区の天竜川漁協が運営するマス養魚場周辺で、クマの出没が相次いでいる。27日には前日仕掛けたばかりの罠で、体重43・5キロの若いオスを捕獲。村などは養魚場が絶好の・スエサ場・スになっているとみて、クマが近づけないように養魚場に電気柵の設置を要請した。周辺には遊歩道やマレットゴルフ場、公園などもあり「いつ誰が襲われてもおかしくない」と事情に詳しい関係者は警鐘を鳴らしている。

同養魚場では2つの池の周囲に電気柵を設置しているが、それ以外に柵はないためか頻繁に出没。先日も同職員がクマと出合い頭に遭遇し、格闘する事例も発生した。

村は周辺の安全性に支障があるとして、他の池など施設全体を電気柵で囲うように要請している。

本紙の取材に対し、同養魚場は「我々の施設だけの問題ではない。地域として安全面に取り組んでもらわないと」と話した。

27日に捕獲したクマを調べた、NPO法人信州ツキノワグマ研究会の林秀剛代表は「養魚場があるから、これだけクマが出没する。電気柵をきちんと整備するなど、対策を施せば来なくなる」と説明する。

一方で、現場周辺をを含め伊那谷各地で長年クマの生態を現地調査する写真家の宮崎学さん=駒ケ根市=は「山にはエサが豊富で自然界全体に変化が起きており、ココに限った問題ではない」と指摘。

山を利用したり、その近くに住む一人ひとりが安全に対する意識を高く持つことが必要と訴える。

村は遊歩道に看板を設置して通行に注意するよう呼びかけているが、「何よりも安全性を最優先して対応を図りたい」と話した。 -

ボクたち、ワタシたちの野菜いかが

宮田小3年2組、対面販売に挑戦

農産物を栽培するだけでなく、消費者にどう届けるか自ら汗を流して学習している宮田村宮田小学校3年2組は、初めての対面販売に挑戦している。今までは育てた野菜などをスーパーに出荷するだけだったが、接客して直接手渡すことで、人の想いや温もりを肌で感じている。

学校近くのスーパーこいちの協力で、同店頭で販売。数人の班ごと約1時間ほど店先に立ち、客の呼びこみや接客、品物の受け渡しなどを行った。

23日には試験的に小菊を販売。好評のうちに売り切れたが、さっそく反省会を開き、言葉遣いや、どうやったら喜ばれるかなどを全員で話し合った。

26日は前回の経験を踏まえて、大根とサツマイモを販売。次々と訪れる客に笑顔で応対し、「ありがとうございました」と元気な声も響き渡った。

自分たちでつくった農産物を販売し、社会貢献したいと始まった学習だが、多くの人の協力や善意も受けて目の輝きを増す子どもたち。

27日も午前10時から午後3時まで同店頭で販売を予定している。

262/(木)