-

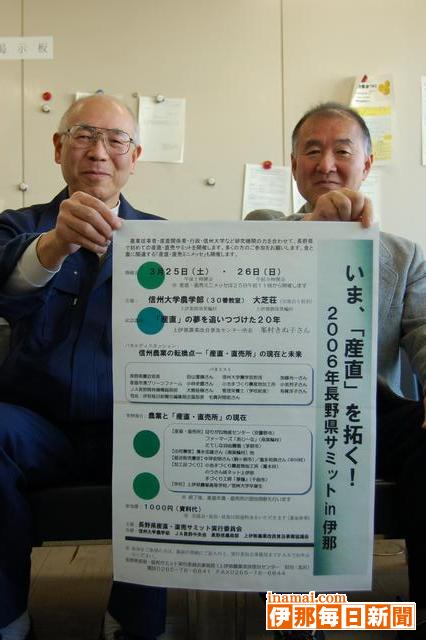

産直サミット全県から参加者を募る

「産直」は農業問題を打開できるのではないか竏窒ニの思いに端を発する「第1回長野県産直サミット」が25、26日、南箕輪村の信州大学農学部などで開かれる。行政、大学、団体などが連携して企画。全県から参加者を募集し、消費者まで巻き込んだ新しい農業のあり方を模索していく。

安全で低価格な農産物を提供できる「産直」は、安全で安価な農産物を求める消費者と、これまで収入源が限られていた零細農家を結んだり、従来は規格外となってきた農産物の販路を確保するなどさまざまな可能性を秘めている。

25日は農業改良普及センターの峯村きぬ子所長の基調講演があり、県農政部長、信大農学部教授、地元産直市場の経営者などが集うパネルディスカッションも開かれる。夜は南箕輪村の大芝荘で交流会があり、希望者は宿泊もできる。

26日は直売で年間1千万円以上を売り上げている生産者や独自の直販ルートを確立している水稲農家、農産物加工の草分け的活動を展開している経営者などが、事例報告を行う。

定員は250人。パネルディスカッション(資料代千円)、交流会(5千円)、宿泊(5千円)・昼食(1日500円)を希望する人は、それぞれ費用を負担する。

参加希望者は上伊那農業改良普及センター内、産直・直販サミット実行委員会(TEL76・6841)へ。 -

15メートルのながーい太巻きに挑戦

野ひばりの会10周年記念かあさんのイベント

宮田村の農村女性グループ・野ひばりの会は4日、結成10周年記念のかあさんのイベントを村民会館で開いた。地元農産物を使った料理体験などを開き、子どもから高齢者まで約80人の住民が参加。次世代に食と農の大切さを伝え、息の長い活動にしたいと願いを込めて、全長15メートルにも及ぶながーい太巻き寿司に全員で挑戦した。

80人が2列に並び、ホウレンソウやニンジンなど具材ふんだんの寿司飯を海苔(のり)で巻いた。

息をあわせて見事に成功。「こりゃ、すごい」と100人前以上になる太巻きの長さに改めて圧倒されながらも、貴重な経験を満喫していた。

野ひばりの会は1996年に発足。地元農産物を最大限に活かし、昔ながらの食文化を伝えていきたいと活動している。

スープや五平餅、おやきなどメニューを開発して、各種イベントなどで販売。夏には村内の温泉施設で野菜直売を開くなど、交流事業にも積極的だ。

様々な料理に挑戦するかあさんのイベントも発足初年度から開いている。

この日も31人の会員が、数多く参加した若い主婦や子どもたちに調理指導。楽しみながらカレー味のおやきや、昔懐かしいすいとん汁などをつくり、一緒に味わった。

橋爪千春会長は「レシピ集をつくりたいとも考えている。今後も機会あるごとに、昔ながらの手作りの良さを伝えていければ」と話していた。 -

箕輪町の農家5家族が家族経営協定調印

農業を魅力ある職場にするため家族間で農業経営について協定を交わす「家族経営協定」の締結者調印式が2日、箕輪町役場であった。町内の農家で新規3家族、更新2家族の計5家族が協定を結んだ。町の協定締結者は今回の新規を加え11家族になった。

家族経営協定は、家族皆の農業経営参画、女性農業者の地位確立、後継者の自立支援、法人経営確立の支援をねらう。若者や女性にとって魅力ある職場にするため就業条件や経営管理、円滑な世代交代、生活面のルールなどを家族で話し合い、文書化して協定を結ぶ。

5家族は、立ち合い人のもと、「二人で仲良く農業を終末まで」「豊かな生活に向けての経営計画」など、それぞれに名前をつけ作成した協定書にサインした。

締結者を代表して唐沢誠さん(大出)は、「家庭の中に協定を持ち込み、家族を縛ることはどうかと考えていたが、文書にすると明確になり、日程、問題点、課題、長期計画などが見え発展できる。全農家が締結すれば町の農業もさらに発展すると思う。本日を契機に一層の努力をお誓いしたい」とあいさつした。 -

Aコープ宮田店が増床へ

上伊那農協が宮田村で営業しているAコープ宮田店は既存の店舗面積を1・7倍ほど増床し、7月着工、11月初旬のオープンを目指している。同農協管内では伊那中央店などに次いで最大規模の売場面積。地元農産物の直売コーナーを充実させるなど、地産地消の推進も図る。

店舗面積は現在の165坪から285坪に拡大。惣菜や生鮮も含めあらゆる品目を充実する。また、パック済みで仕入れていた精肉は、同店内で加工販売する予定で、より多彩な商品展開を行う。

なかでも村内の登録農家から持ち込まれる直売コーナーを強化。現在の2倍近い26坪に売場面積を広げ、「顔の見える安全安心な農産物」を求める消費者ニーズに対応する。

「その土地の生産物を販売するのは農協の使命でもある。積極的に地元のものをアピールしていきたい」と同店は説明している。

現在の登録農家は338人。定期的に出品しているのは200人ほどだが、主要な農産物がほぼ全て網羅されているという。

同店の担当者によると、もともとAコープ宮田店は直売主体の商品構成で、発足当初は地元産が5割近くを占めていたという。

現在の店舗は1996年から営業を始め、年間売り上げは4億5千万円ほど。10年ぶりの大幅な改装、増床にかかる事業費は1億1千万円と見込む。

今後は8日午後6時半から農協宮田支所で住民説明会を開く。店舗休業は10月から1カ月間ほど予定するが、テントなどを使って一部商品の販売は継続する考え。 -

農協と村の理事者らが懇談

上伊那農協と宮田村の理事者懇談会は1日、同農協宮田支所で開いた。発足した村営農組合の機能充実に向けてより連携を密にして、移管事務の円滑な移行なども確認した。

農協側からは征矢福二組合長や村選出の理事ら、村は清水靖夫村長と小林修助役、担当課長らが出席した。

営農組合発足による農地保有化合理化事業の適用により、農地流動化の事務所管が村から農協に移るが、農協側は円滑に移行できるよう村側に協力を要請。村には継続して強い指導体制を発揮してほしいとも求めた。

村側も「今後も農協と行政が一枚岩で村の農政を進めていくことが大切」と認識を示した。

本年度1月末現在の宮田支所の事業実績も報告。さらにAコープ宮田店の増床計画も説明し、理解を求めた。

村の平沢正典産業建設課長は「女性の力など、農業にやりがいを持って取り組んでいる人も多い。ぜひ、支援するためにもAコープ店内の直売スペースをもっと広げてもらえたら」と要望。

農協も「増床後の新しい店舗の特徴として直売を充実させたたい」と答えた。 -

伊那市環境審議会・環境保護条例を一本化

伊那市環境審議会が28日、市役所であり、高遠町・長谷村との合併に伴う環境条例の改正案や組織のあり方、市長への具申などについて意見を交わした。

伊那市環境条例、高遠町いきいき環境保全条例、長谷村自然環境保全条例を一本化した新たな環境保全条例案を示した。伊那市環境審議会は本年度で終了、新市発足後の新たな審議会の設置は6月以降を予定することを報告。3月31日に専決する。

3市町村合同で新しく作成したごみの分別方法などを記したパンフレットと、これを基に作ったビデオも紹介。パンフレットは、ごみの分別早見表の項目をこれまでより2倍に増やし、よりわかりやすくするなど内容を充実させた。ビデオは各地区でのごみ処理の説明会で活用する予定。「ごみ処理の有料化によって減量していたが、再び増え始めている。分別の徹底を図って、ごみの減量に役立ててもらいたい」とした。

市民が取り組みやすい分別、リサイクルを進め、ごみを限りなくゼロに近づける方策の検討など5項目を盛った環境行政の推進改善案を確認。新市発足までに市長に具申する。 -

地産地消に結ぶ遊休農地の利活用シンポジウム

「食と農を考える集いin上伊那」が28日、伊那市の上伊那農業協同組合本所であった。農業者など約100人が集まり、遊休農地の活用事例などから地産地消を通した農業振興を学んだ。上伊那農業改良普及センターなど主催。

世代間交流や横のつながりが希薄になる中、楽しみながら村おこしをしよう竏窒ニ集落全体が参加する「桜柿羊(おうしょう)の里農事組合」(松本市)を作り上げた飯沼頼久代表が、ユニークなアイディアを駆使した遊休農地の利活用、農業学校への取り組みなどを紹介した。

飯沼さんは「日本の食料自給率が4割となる一方で、地球温暖化の影響などで限りなく食料が不足する可能性があり、子どもたちに食料の尊さを伝えていく必要がある」と語り、生命の重みにじかに触れる農業学校が親子に及ぼす影響の大きさを訴えた。

遊休農地で収穫した農産物を使った料理の試食会や地元農業者によるパネルディスカッションもあり、参加者それぞれが自分たちの地域にあった地域振興策を模索した。 -

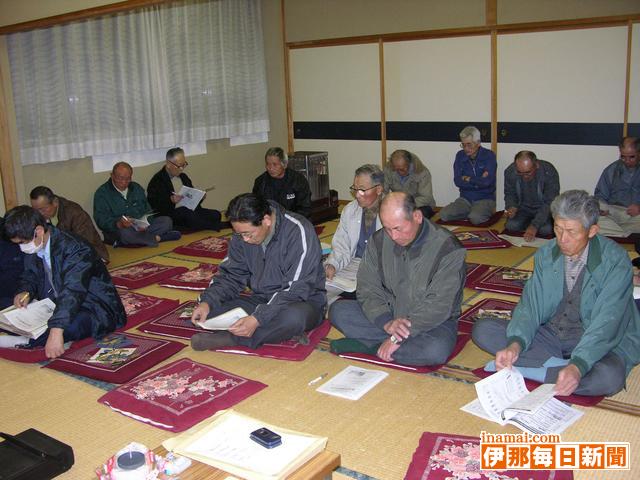

地区営農組合設立総会

26日夜、宮田村の中越、大久保両地区でそれぞれ地区営農組合の設立総会があった。一村を一農場とする考え方が特徴の「宮田方式」と呼ばれる集団営農を再編して1月に発足した村営農組合の下部組織として、今後地域に密着した実践的な活動をしていく。

中越と大久保の各集落センターでそれぞれ行われた総会には組合員ら約40人ずつが出席。規約と正副組合長ら役員人事の提案を受け、全会一致で可決・承認した。新谷組合長(中越)、小田切組合長(大久保)は「皆さんの協力でより良い農業づくりを推進していきたい」などとあいさつした。

新役員は次の皆さん。

◇中越▽組合長=新谷清人▽副組合長=小田切暢明(営農企画・土地利用部長)片桐美義(機械・労働調整部長)▽会計=小田切正義、日向一男▽監事=橋倉糧司、久保田瑞穂

◇大久保▽組合長=小田切島数▽副組合長=小松芳美(営農企画・土地利用部長)小田切忠(機械・労働調整部長)▽監事=伊藤千春、赤羽孝志▽会計=小松俊治 -

箕輪町林業振興地域推進協議会

箕輪町林業振興地域推進協議会(毛利勇会長)は23日、町役場で開き05、06年度の林道整備事業などを協議した。

ふるさと林道緊急整備事業(林道日影入線)は、05年度事業で06年2月に工事契約し、06年度に繰り越して12月ころを工期に事業を進める予定を示した。林道日影入線は、04年11月ころ完成予定だったが、台風などの降雨で法面崩落があり全面完了できず、05年に細部土質調査などをした。

06年度に予定する林務関係事業は、南小河内寺沢の作業道開設、町単独間伐対策(間伐面積165ヘクタール)、カモシカ固体調整など。伊那市で今月20日までに確認された松くい虫被害の報告もあり、昨年度に引き続き松枯損木の調査と誘引器での監視も計画する。

05年度は、町内3カ所の作業道開設事業、間伐対策、東箕輪地獄沢の町有林保育事業などをした。04年10月台風23号の豪雨による西部地域の林道災害の復旧作業は、大出深沢、寺沢、深沢、帯無の全線で昨年12月に完了した。 -

上伊那地方松くい虫防除対策協議会

上伊那の市町村や行政関係機関でつくる上伊那地方松くい虫防除対策協議会が24日、伊那市の共済クラブ会議室であった=写真。

上伊那森林組合は05年度の上伊那における被害見込み量を約4200立方メートルと予測している。量はほぼ前年と同じだが、これまで確認がなかった伊那市の一部でも被害が確認された。

防除対策としては(1)誘導抵抗性林分の設置(2)カミキリムシの天敵・キツツキを導入(3)ラジコンヘリコプターによる薬剤散布竏窒ネど、新たな対策の効果が報告された。

人家から一定距離以上離れた場所で行う無人ヘリによる薬剤散布は、地上散布に比べて散布後の感染が少ないという結果がでた。しかし、健康への影響を懸念する声もあり、国や県は空中散布を縮小していく方向性を示している。キツツキの導入は、微害地などで補完的な役割を果たす可能性があると報告した。

上伊那としては、ワクチン接種や新たな手法などを組み合わせつつ、最善の策を模索していく。 -

マツ枯れが急激に拡大

松くい虫侵入の恐れで、緊急対応へ

伊那市で松くい虫の被害が確認されたことなどを受け、隣接する宮田村は緊急に対応策に乗り出した。同村内では松くい虫被害が確認されていないが、天竜川に近い地域を中心にマツ枯れが急激に拡大。村は「松くい虫が村内に侵入している可能性も高い」とみており、現在枯れた木の検体を県で調べている。

宮田村が1月末に実施した調査によると、66本のマツ枯れを確認。昨春の調査では20本しか確認しておらず、急激に進行したとみられる。

一方で、前回調査の枯れ木からは松くい虫が確認されておらず、マツ枯れ拡大の原因が松くい虫かどうかは特定できていない。

松くい虫は天竜川沿いを北上する形で、近年は駒ヶ根市にまで被害が拡大。伊那市で確認されたことで、駒ヶ根市に挟まれた宮田村も極めて・スクロ・スに近い状態となっている。

1月に実施した枯れ木の検体結果が3月には分かる見通しだが、村は松くい虫対策の組織を再構築。21日夜には関係者らで森林整備推進協議会(黒河内勇雄会長)を急きょ立ち上げ、対応を図っていくことになった。

松くい虫被害は標高800メートル以下で拡大する恐れがあり、宮田村内で対象となる松林の面積は約50ヘクタールに及ぶ。

被害拡大を防ぐには決め手もなく、多額の費用もかかるが、平沢正典産業建設課長は「関係各所と協力しながら、拡大防止に努めたい」と話す。 -

認定農業者と村議会産業建設委員会の懇談

宮田村の認定農業者協議会(小林壮之助会長)と村議会産業建設委員会(牧田茂成委員長)の懇談会は20日夜、JA上伊那宮田支所で開いた。認定農業者の拡充を担い手育成と重ね合わせながら、発足した営農組合で主体的に取り組むべきなど意見。農業振興を進めるなかで、認定農業者の位置づけについて話し合った。

村内の認定農業者は14人。いずれも有利な制度資金の融資を受けるために認定を受けたが、新たな認定者は2001年以降出ていない。

懇談では「制度資金以外にメリットがないから、認定農業者が増えない」と指摘。一方で「(協議会の活動を通して)他の品目を栽培している農家と交流でき、理解も深められた」と意見も挙がった。

認定基準を緩和するなど、もっと多くの農業者が参加できるシステムにしていくべきなどの提案も。議会側からも優遇措置など行政支援を検討すべきなどの声もあった。

また、2007年からの国の新たな農業政策で担い手確保を重要視している点にもふれ、「営農組合の事業のなかで、担い手と一体的に認定農業者を育てていく必要がある」と共通認識も示した。 -

伊那市で松くい虫被害を確認

伊那市で20日までに、松くい虫被害が確認された。市は06年度当初、3月31日に合併する高遠町・長谷村の森林も含めて被害対策計画(06縲・0年度)を策定し、北上を食い止める。

確認されたのは、東春近田原と西春近表木で、いずれも私有林。1月に枯損木から検体を採取し、上伊那地方事務所林務課、県林業総合センターに検体鑑定を依頼したところ、松を枯らすマツノザイセンチュウが発見された。

市内の山林面積は1万2千ヘクタールで、赤松は3千ヘクタール。そのうち、マツノザイセンチュウを松から松へ運ぶマツノマダラカミキリが飛ぶとされる標高800メートル以下が600ヘクタールある。

被害対策計画では、標高800メートル以下の松林を、松林として維持する「保全松林」、樹種転換する「被害拡大防止松林」、「その他松林」の3種類に区分し、被害のまん延を防ぐ。

巡視による枯損木の早期発見や伐倒くん蒸を継続するほか、地上薬剤散布、樹種転換などの対策に取り組む。

予防策として薬剤の樹幹注入講習会を開き、広く市民に知ってもらう。

06年度の事業費は900万円(前年度比430万円増)を見込むが、被害対策計画の策定によって変わることもある。

本年度(1月現在)の枯損木処理は250本、材積226立方メートルで、前年度に比べて62本、84立方メートル増えた。東春近、西春近が大半を占める。

市松くい虫対策協議会で20日、枯損木処理の状況などを報告。

委員の各地区財産区議長から山の手入れの必要性が挙がった。

松くい虫被害は、マツノマダラカミキリが松を枯らすマツノザイセンチュウを松から松へ運び、松枯れが発生する。上伊那地域は東西が山に囲まれ、南から北へ、天竜川の上流に向かって強い風が吹く。そのため、マツノマダラカミキリが飛んでいかないように松のないゾーン(松林保護樹林帯)を作るなどの防除対策が基本的な考え(上伊那地方事務所)。宮田村での被害は確認されていない。 -

長谷村農業功労者表彰

長谷村農業委員会は19日、農業功労者表彰式を村公民館開き、市野瀬営農組合の大久保勉さん(71)を表彰した=写真。

農業委員を2期務めた大久保さんは、個人を単位とした農業の限界から脱却するために、育苗から収穫までを一貫して担う「営農組合」の設立をを長谷村でいち早く進めた一人。ほ場の耕作計画を立て、持続的で安定的な農業経営を展開。鳥獣被害を防ぐ緩衝帯整備、蛍水路への魚の放流などにも取り組み、豊かな環境づくりも積極的に進めてきた。

大久保さんは「20回という節目に身に余る表彰を感謝している。市野瀬営農組合全員の努力が今回の表彰へとつながり、大きな感謝をしたい」と受賞の喜びを語った。 -

梅のせん定講座

宮田村公民館は18日、梅のせん定講座を村民会館前の広場で開いた。約20人が参加し、JA上伊那宮田支所営農課の井上博志さんが指導。ほころび始めた梅のつぼみに春の気配を感じつつ、正しい木の手入れ方法を学んだ。

「今後の成長を頭で考えながら、せん定するのがコツ」と井上さん。本来は花芽に養分が行く前の12月までにせん定を行なうのが最善であると伝えた。

指導を受けて参加者もせん定に挑戦。自宅に帰ってからも技術を生かせるようにと、繰り返し質問しつつ取り組んでいた。

広場前の梅は、村民会館が完成した98年に村の若手農業者でつくる壮年連盟が記念植樹。以来管理を続けているが、正しい知識を村民に知ってもらおうと、公民館と協力してせん定講座を開いている。 -

信大卒論発表会

信州大学農学部の学生による「卒業論文地域発表会」が18日、南箕輪村商工会館であった。一般参加者など約20人が集まり、学生たちが積み上げてきた成果に聞き入った。

論文発表に臨んだのは木村和弘教授率いる農業工学研究室のゼミ生3人。同研究室は、学生の取り組みを知ってもらったり、地元で行った調査の結果を還元するために、昨年から卒論発表を一般にも公開している。

中島空さんは、ヤギを用いた畦畔法面(けいはんのりめん)除草を発表。高齢化が加速する中、水田あぜ斜面の除草作業は、農業者の危険や労働負担となっている。中島さんはその解決策として、ヤギの放牧による除草を提案。ヤギの行動があぜにどのような変化を与えるかを実証した上で、導入に有効な畦畔法面を示した。

そのほかにも、除草回数が畦畔法面の植生にどのような変化を与えるかを検証した学生や、中越地震の住宅再建に、被害の少なかった屋敷林を利用することを検証した学生が発表した。 -

信大・家畜用分娩監視遠隔通信装置の開発

信州大学農学部食料生還学科の松井寛二教授を中心とする開発グループはこのほど、磁気を使った家畜用分娩(ぶんべん)装置の試作の実験に成功した。産学官が連携して開発グループを構成。今後は、小型化、機能の充実を図りながら、市場調査、ビジネスモデルの確立を進め、07年度の実用化を目指す。

上伊那の畜産農家を対象とした調査によると、難産や逆子などのトラブルで出産時に子牛が死亡するケースは約7、8%。ほとんどのトラブルは、人間の手助けで解消できる問題であり、現在は出産間近に泊り込みで分娩を監視するなどして、対応しているが、農家にかかる労働負担は大きい。

現在も、家畜の膣内にセンサーをつけて分娩を知らせる遠隔通報装置はある。しかし、家畜の体にかかる負担は大きいだけでなく、装着は獣医などの専門家しかできない作業であり、実用性は低い。

松井教授らの磁気センサーを使った装置は、体外から外陰部の収縮を感知し、出産を知らせるものであり、家畜の生体を傷つけることがない。センサーはマッチ棒ほどの大きさで、誰にでも簡単に装着できるだけでなく、さまざまな家畜動物に対応させることが可能だという。センサーからの情報が専用の無線に送られ、そこから携帯電話などに発信される。

プロジェクトは科学技術振興機構の「独創的シリーズ展開事業・大学発ベンチャー創出推進プログラム」の05年度採択を受け、07年度までに年間で最大5千万円の資金供与を受けることができる。 -

記者室

「微生物君、元気かな?」と、中川村役場ホールに設置されたダンボールコンポストをのぞくのが日課。身近な材料で、生ごみの堆肥化を実験する村の取り組みに注目している▼従来のプラスチックコンポストは、ふたを取ると「うっ」と悪臭が鼻をつき、ハエも飛び出したが、ダンボールコンポストは微生物に生ごみを分解させるため、悪臭もハエも発生しないという優れ物。設置費用も1、2千円と安い。試す価値はある▼毎日攪拌させなくてはならない点はぬか床のようだが、HPの書きこみを読むと「温度が上がらないので、食油を入れた」「元気になるように、ハチミツを与えた」とごみ処理というよりも、ペット感覚。微生物君をペットにエコ生活、おしゃれかも(大口記者)

-

箕輪町集落営農懇談会始まる

国の農業政策「品目横断的経営安定対策」に対応する農業生産法人の設立に向け、箕輪町営農センター集落営農懇談会が14日夜、町内5カ所で始まった。22日までに計17カ所で開く。町担い手育成総合支援協議会、JA上伊那主催。

品目横断的経営安定対策と町集落営農の将来方向案を説明。将来イメージは、担い手組織として町に1つの「農業生産法人みのわ(仮称)」を設立して経理を一元化し、水田農業を育成する。法人設立の目標は07年1月。

農業生産法人の事業は▽農作業受委託のあっせん・調整▽水稲・大豆・ソバ・野菜などの生産販売▽水田管理委託・農地流動化あっせん▽機械利用調整・ライスセンター刈り取り調整▽会計経理(一元経理事務)-など。

上古田地区の懇談会は20人が参加。「加入した場合のメリット、デメリットの資料がない」「今の国の補助金と保護政策に基づいた話だが保護政策は続くのか」「条件付きでも収支計算書を出してほしい。リスクの説明がないと判断できない」など活発な意見が出た。

今後は、懇談会の意見を基に再調整し、7月から各地区営農組合単位で懇談会を開く予定。 -

芋焼酎「穆(ぼく)王」の新酒完成祝賀会

04年12月、飯島産の原料を使い、信州初の芋焼酎としてデビューした県業務用酒類販売卸連合会酒販店8社が企画開発した「穆(ぼく)王」の05年新酒(乙種、25度)が完成。14日夜、原料のサツマイモ栽培に取り組んだ「くつろぎ応援団(池上明団長)の完成祝賀会が町内であった。

メンバーや酒販店、醸造元など約30人が参加し、新酒を試飲し、一層磨きが掛かった出来映えを喜んだ。

また、メンバーの1人で画家の、小林市博さん(駒ケ根市)が「大地の恵み」をテーマにデザインしたオリジナルラベルの披露もあった。

池上団長はメンバーひとり一人にネーム入りのオリジナルボトルをプレゼントした後「昨年5月のイモ植えから収穫まで、楽しい思い出ができた。来年も一緒に頑張ろう」とあいさつ。醸造元の喜久水酒造(飯田市)の下沢政弥専務は「信州らしい、さわやかな口当りの焼酎ができた」と報告した。

この後、早速試飲。町内の伊藤信好さん(本郷)は「昨年よりも甘く、香りがいい」。飯田市から参加した前島美奈子さんは「香りもよく、おいしい。草取りは大変だったが、楽しかった」と話していた。

「くつろぎ応援団」は昨年5月、57人で120アールに「黄金センガン」を植え付け。11月に掘り上げ、20トンを収穫した。喜久水酒造が醸造し、原酒換算で5千リットルの芋焼酎が出来上がった。

現在、県内の酒販店8社で販売中、価格は720ミリびんが1350円、1・8リットルびんが2500円。 -

林政協議会

駒ケ根市林政協議会(菅沼盛和会長・14人)は10日、市役所で会議を開き、06年度の森林整備事業の概要などについて市担当者の説明を聞いた=写真。森林の荒廃に歯止めをかけるため、市が主体となって寄付金を出資する企業を募る里親促進事業「グランドデザイン」の状況について、3月に契約締結予定であることなどが報告された。

契約予定地は駒ケ根高原の家族旅行村付近の約40ヘクタールで、カラマツ、アカマツ、スギなどの針葉樹とサクラ、カエデなどの広葉樹が混交している森林。50万円ずつ5年間にわたって支援を受ける。企業名は明かされていない。企業側の利点としては、環境活動への取り組みをアピールすることにより会社のイメージアップができることのほか、社員や家族のレクリエーションの場として活用できることなどが挙げられる。 -

リンゴオーナー反省会

中京圏の約500家族と契約を結ぶ宮田村のリンゴオーナー制度の反省会が10日夜、JA宮田支所で開いた。昨年は生育の遅れもあり、オーナーから味のバラツキが指摘されたが、今年の収獲祭も昨年と同時期の11月12日、同19日に開催すると決定した。

受け入れ農家やJA、村のほか、イベントに協力する各種団体の関係者約60人が出席。昨年の収獲祭やリンゴの出来などを振りかえった。

JAの担当者は、結果的にリンゴの質は良好だったが、天候の影響で生育が遅れたため、11月中旬の収獲祭時には未熟果が多かったと報告。

収獲祭の時期をずらすことも検討したが、寒さの影響が強まることも懸念して、今年は従来通りに11月の第2週、3週に行うと確認した。

契約会も例年通り7月23日に行なうと決めたが、村内の産業や観光と組み合わせたイベントなど、新たな取り組みも検討していくことにした。 -

今年も山ぶどうワイン祭り12月3日に

宮田村の特産品山ぶどうワインの生産関係者らでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」(会長・清水靖夫村長)は9日、幹事会を開き、今年も新酒解禁にあわせて12月3日に恒例のワイン祭りを開くと決めた。ぶどう生産量の増加が見込まれることから、ワイン以外の商品開発の積極的な研究、検討も確認した。

同村内では山ぶどうの配合品種ヤマソービニオンを14戸が栽培。今年は昨年よりも5トンほど多い30トンの収量を見込んでいる。

幹事会では、ワインを醸造し、販売する村内の本坊酒造信州工場の担当者が「収量増加を見込んだ販売計画が必要」と指摘。

ワインだけでは将来的に難しいとも示し、「ワイン以外の商品を生み出すことが、ワインの宣伝にもなり、村の文化にもなるはず」と提案した。

村や農業改良普及センターなどは、生食用やジャムなどの加工品が試作されているが、種の存在が商品化を難しくしていると報告。協力しながら、研究したい考えも話した。

昨年末に開いたワイン祭りの反省も行ない、参加者の反応は良かったが、事前のPRなどが不足気味だったと振り返った。

今年も同じ本坊酒造内の特設会場で開くことを決めたが、内容については今後の幹事会などで煮詰めていく。 -

食品衛生研修会

JA上伊那は8日、伊南地域のAコープや直売所などの生産者直売コーナーへ加工品を出荷している生産者を対象にした食品衛生研修会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。生産者ら約130人が参加し、食品と飲料の2グループに分かれてそれぞれ伊那保健所食品衛生課の佐藤守俊さんと黒岩和雄さんの講義を聞いた=写真。

佐藤さんと黒岩さんは保健所に届出のある不良食品が年間100件以上あること、食中毒の発生状況などについて詳しく説明した上で適切な管理の方法を具体的に示し「一人一人が食品のプロとしての責任とプライドを持ち、食品衛生に取り組んで欲しい」と呼び掛けた。 -

第11回ウインター06信州フラワーショー開催

県内の冬花が集まる第11回ウインター06信州フラワーショーが9日、伊那市のJA南信会館で始まった。赤やピンクの鮮やかな花々326点が並び、豊かな香りに包まれた会場は、多くの来場者であふてれいる。JA全農長野など主催。

ショーは生産者の技術向上と消費者へのPRを目的としている。長野県が全国1位の生産量を誇るアルストロメリアは、その9割が上伊那で生産されていることもあり、冬のショーは例年、上伊那が会場になっている。

今年は、アルストロメリア、アネモネなど19種が並び、品評会で箕輪町の市川一人さんのアルストロメリアが最高賞を受賞した。

県野菜花器試験場の山本宗輝審査委員長は「寒いと花の色が出にくくなる。今年は厳寒であるにもかかわらす、品質、色彩ともに例年以上の出来栄え。生産者の努力がうかがえる」と話していた。

10日も午前9時縲恁゚後1時に一般公開される。展示品は一般公開終了後に販売される。購入希望者は、展示品の半券を切り、引き換え時間に持参する。価格は通常の半額ほどだという。 -

JA上伊那合併10周年記念式典

上伊那農業協同組合(JA上伊那)は9日、合併10周年記念式典を、伊那市狐島の本所で開いた。市町村長や、JA関係者らが祝福に訪れたほか、各分野で功績のあった個人・団体を表彰した。

96年、辰野町、箕輪町、伊那、伊南、上伊那東部の5農協が合併してJA上伊那となった。現在組合員は約2万4千人。国内農産物需要の低迷に伴い、農産物販売高はピーク時から徐々に減少し、厳しい局面を迎えているが、金融・共済事業、生活事業の充実を図り、地域密着型のサービス提供を目指している。

征矢福二組合長は「消費の伸び悩み、農産物の価格低迷が続いているが、農業生産の拡大や組合員サービスの向上に努め、地域とともに成長する21世紀にふさわしいJAを目指したい」と、思いを新たにしていた。

受賞者は次のみなさん。

◇営農事業▼個人=白鳥広明(元酪農部長会長)有賀肇(元花き部会長)唐沢勲(元花き部会長)唐木要(元稲作部会長)▼組織団体=農事組合法人田原、羽広いちご生産組合、飯島町営農センター、JA上伊那花き部会、

◇生活事業=畑好子(元生活部会長)中村重子(元生活部会長)小澤加代子(元生活部会長)宮崎甲子夫(元結婚相談委員長)唐澤久利(結婚相談委員長) -

溝口地区の県営中山間総合・基盤整備事業完成祝う

県営中山間総合整備事業として長谷村の溝口地区で進めていた基盤整備事業が完了し、このほど、講友館でしゅん工式があった。県や村、地元関係者ら約80人が出席し、完成を祝って、農業の発展に期待を寄せた。

事業は、97年に溝口基盤整備委員会(小松明彦委員長)を立ち上げ、地区内を中山・上城、原・尾田屋、南郷の3工区に分けて、99年に着手。農地を集積するなど、受益面積26・1ヘクタール(受益者約90人)が事業完了後には、21・4ヘクタールとなった。事業費は約5億3300万円で、国が55%、県が30%を補助した。

小松明彦委員長はあいさつで完成を喜ぶとともに、国の新たな農業施策への対応などに触れ、「溝口の農政の推進が図っていければ」と述べた。

宮下市蔵村長は「素晴らしい田園風景が整った。これを契機に生産を上げるなど、協働の精神をもって農業に取り組んでほしい」と期待した。 -

野ひばりの会10周年で3月に記念事業

宮田村の農業女性グループ野ひばりの会(橋爪千春会長)は結成10周年を迎え、3月4日に記念の「かあさんのイベント」を開く。恒例の料理実習体験のほか、記念講演も行なう。

このほど新年会を兼ねて会議を開き、記念事業に関して協議。あわせて会員の拡大など、10年を節目にさらに充実した活動を展開しようと確認した。

同会は地産地消をひとつのキーワードに、食と農業を結び付ける活動も精力的。

おやきやスープなど地元産品をいかした料理の開発、農産物の直売など、交流を通じて多くの人に農業の楽しさ、大切さを伝えている。

住民に呼びかけて開く恒例の「かあさんのイベント」だが、今年は10周年記念としてさらにバージョンアップ。

料理実習は参加者全員でながーい太巻きに挑戦するほか、野菜タップリのすいとん汁、カレー味などの創作おやきをつくる。

上伊那農業改良普及センターの佐藤和枝所長の記念講演も開く。 -

そばの実の会発足式

宮田村のそば打ちを愛好する女性たちで結成した「そばの実の会」は7日、発足式を村民会館で開いた。村長をはじめ各界の関係者ら約50人を招待。打ちたてのそばを振る舞い、「地域活性の一助になれば」と決意を新たにした。

村の農業女性グループ「野ひばりの会」のそば班として10年前から取り組んできたが、さらに活動の幅を広めようと、新たに組織化した。

この日は朝から3時間ほどかけて準備。19人の会員は手馴れた様子で、分担しながらせっせと70人前ものそばを手打ちした。

式ではゆであがったばかりを会食。「二八そば」のツルツルとした食感を心ゆくまで満喫していた。

席上、酒井昌子会長は「暗中模索だが、あれもこれもやってみたい。技を身につけ、地域を盛り上げていけたら」とあいさつ。清水村長ら来賓は「そばのように末永く頑張って」と激励した。

自慢の腕を活かして、村内のイベントに引っ張りだこのメンバーだが、今後は福祉施設やデイサービスなどボランティア事業にも力を注ぐ考えだ。 -

いいじまむら夢楽塾

町の農業の活性化を図ろうと飯島町の農業関係者らでつくる実行委員会(中原道夫実行委員長)は5日「いいじまむら夢楽(むら)塾2006」を飯島町文化館で開いた。約80人が出席し、講演や意見交換などを通じて農業への理解を深め、大きく変化する政策の中での今後の取り組みへの決意を新たにした。

式典で農業功績者の表彰、農業経営改善計画認定書交付などが行われたほか、むらづくり講演会では富山大極東地域研究センター副センター長の酒井富夫さんによる「経営所得安定対策後の農村の光と影」と題した講演が行われた。参加者が意見を出し合うワークショップや、飯島中学校の小林研太君(3年)中村佳与さん(2年)による意見発表、自由に懇談する夜なべ談義などが多彩に催された。

表彰された農業功績者は次の皆さん。▽大西正明▽吉川勤▽林英彦▽早稲田吉郎

252/(水)