-

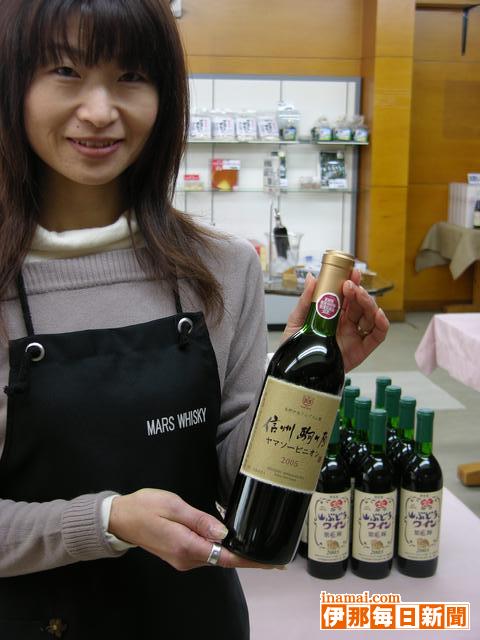

山ぶどうワイン「信州駒ケ原」6日発売

3年連続で県の原産地呼称管理制度に認定された宮田村の05年産山ぶどうワイン「信州駒ケ原」が6日、発売を開始する。昨年末発売した新酒「紫輝」の比較的軽い口当たりに対し、熟成した分だけより深みのある飲み味に。厳しい寒さが旨味を引き出し、より研ぎ澄まされたワインに仕上がった。

村内14戸の農家が栽培する山ぶどうの配合品種ヤマソービニオンを使用。地元限定発売の「紫輝」は仕込みから約2カ月で出荷するが、全国展開する「信州駒ケ原」は4カ月の間タンクの中で熟成させた。

醸造した本坊酒造信州工場(同村新田区)の藤野公宏工場長は「独特のレーズンの香りが楽しめ、コクもある」と話す。

軽めに発酵した原液は「紫輝」に、重めは「駒ケ原」にと初期の醸造段階から差別化。仕上がりの特性を引き出す工夫も行なっている。

さらに、氷点下が続く寒さで寝かすことで「余分な成分も落ちる」という。

「駒ケ原」は従来、全国向けの銘柄として地元販売は少なかったが、今季からは村内をはじめ上伊那各地の酒販店でも取り扱い、720ミリリットル入りを6652本出荷する。

1本1890円(税込み)。問い合わせは本坊酒造信州工場85・4633まで。 -

信州産シャモ試食会

駒ケ根市の鶏生産者らでつくる東伊那アルプス地鶏研究会(湯澤信夫会長・6人)は1日夜、県が05年秋に開発に成功した新品種「信州黄金シャモ」の試食会をJA上伊那東伊那支所で開いた。市職員やJA関係者など約20人が参加し、焼き鳥やすき焼き、空揚げなどに調理した肉を従来の品種と食べ比べた=写真。参加者は「いい味だ」「歯ごたえがいいね」「だけどちょっとさっぱりし過ぎかな」などと感想を話し合っていた。

同シャモは97年に県が開発した地鶏品種「しなの鶏」と同等以上のおいしさと肉質を求め、シャモ(833系)と名古屋種を交配させて開発した。体重は126日齢で平均3キロと中型。丈夫な上、性格も温和で飼いやすいという。肉は脂肪分が少なく、歯ごたえがあるのが特徴。羽根の色と料理の焼き色が黄金に見えることから「黄金」の名が冠された。

東伊那アルプス地鶏研究会は昨年秋から35羽の信州黄金シャモを飼育しているが、今後とりあえず50羽にまで増やしていきたいとしている。 -

JA上伊那地産地消地域支援事業で給食を一緒に食べる

南箕輪村小学校を3日、上伊那農業協同組合(JA上伊那)の征矢福二組合長などが訪れ、同JAが提供した上伊那産農産物を使った給食を児童らと一緒に味わった。

JA上伊那は本年度、農業や地元農産物への理解・関心を深めてもらおう竏窒ニ地産地消支援事業に取り組んでいる。小中学校への農産物の提供もその一環。今回は希望のあった管内50の小中学校に、シメジ、ネギ、卵など、上伊那として力を入れている地元農産物を提供。酪農地帯の箕輪町には、駒ヶ根高原の「すずらん牛乳」も提供する。

各学校には、JA上伊那の理事者や農業者が訪れ、給食を一緒に食べる。それにより、農産物がどのように使われているか知る意味もあるという。

この日は、シメジを使った和え物が出され、児童らは「おいしい」と味わっていた。 -

プリムラ、春を告げる報春花

ポツポツ::、やがてわっと咲く-。飯島町本郷に白く光るフレームの一群がある。その1棟千平方メートルで下平治さん(40)は春を告げる報春花、プリムラを栽培、出荷の時期を迎えている。

下平さんは早生系のプリムラ・ジュリアン1万ポット、プリムラ・ポリアンサス2万2千ポットを栽培。ジュリアンは出荷は終了し、現在、ポリアンサスの出荷が始まった。名古屋や大阪市場への出荷が中心で、七久保の道の駅「花の里いいじま」でも直売している。

作業は花が数輪開いたポットを選び、枯れ葉などを取り除き、1ケースに赤、白、青、黄色、ピンク、オレンジと24個、色をそろえて並べる。「花は見た目が大事、色の配色や草丈を考えながら、並べ方に1番気を使う。朝夕の寒暖の大きい飯島町のプリムラは色が冴え、市場評価も高い」と話していた。 -

減農薬・減化学肥料水稲栽培試験結果報告会

南箕輪村内の有志でつくる減農薬・減化学肥料水稲栽培の研究グループは1日、05年産米の試験結果検討会を村役場で開いた。結果や食味を検討し、安心・安全を絶対条件に栽培に前向きに取り組む方向を決めた。

2年前から、特殊有機鶏ふんを使った試験栽培に取り組み、村のブランド米としての栽培も検討している。

栽培試験は、特殊有機鶏ふんの現地適応性を検証する目的で、村内の農家2人が、特殊有機鶏ふん使用の試験区、全農指定の発酵鶏ふん使用の対照区、慣行区で水稲を栽培。伊那米総合試験地運営委員会の報告では、3区とも品質的に問題はない、土壌分析はほぼ同等-などだった。

食味検討は、参加者27人が試験区、対照区、慣行区の3種類の米を試食し評価。慣行区を基準に試験区が0・59点、対照区が0・56点で「おいしい」との結果になった。

会では、「安心・安全を確認しながら試験も含めて今年も取り組みたい」とし、村内の各集落に役員1人ずつを置く組織づくりにも合意した。 -

伊南地区認定農業者組織交流会に90人

伊南地区認定農業者交流会が30日、飯島町のJA飯島支所であった。伊南地区の認定農業者や女性グループなど約90人が参加、各市町村認定農業者組織の活動発表や講演会で、情報を交換し、会員相互の交流を深めた=写真。飯島町農業経営者会議など主催。

活動発表の中で、駒ケ根市農業者の会は、「会員の減少、会員の営農類型が多様で、共通的な研修が難しい」と課題を挙げ、中川村農業経営会議は「会員の拡大に積極的に取り組み、来年度新規就農者2人が加入予定」と報告した。

飯島町農業経営者会議は道の駅イベントや農業委員との意見交換、営農組合との地区懇談会、いいじまむら夢楽塾参加など多彩な活動を紹介した。

引き続き、おやきや総本家社長の市川武邦さんが「『飽食の時代に思う』豊かさの次に来るのは:」と題して講演。素朴な伝統食、おやきに魅せられ、地産地消の優等生として、世に出し、そのノウハウを生かし、各地にある伝統食の発掘による地域おこしについて、体験を交えて楽しく語った。 -

食品衛生法改正理解へ

上伊那獣医師会(田畑安彦会長)はこのほど、産業動物部会議を伊那市の同事務所で開いた=写真。5月29日から施行される、食品衛生法の一部改正で導入するポジティブリスト制度などについて会員が理解を深めた。

法の一部改正に向け、生乳生産農家への適切な対応・指導を目的に、産業動物の診療に従事する獣医約20人が参加。同制度などについて、全農長野、県伊那保健所、県伊那家畜保健衛生所から担当者を招き説明を聞いた。

ポジティブリスト制度は、基準が設定されていない農薬などが一定量を超えて残留する食品の流通を原則として禁止する制度。生乳生産者は、衛生管理チェックシート、資材交換・牛舎消毒記録、農薬・肥料等使用記録などを毎日、記入することが義務付けられる。

田畑会長は「十分な監察をして、環境のよいところで飼育できるよう努力してほしい」と生乳生産者らに呼びかけている。 -

1団体・2個人の活動たたえる

高遠町農業委員会と高遠町はこのほど、05年度農業功績者表彰式を高遠さくらホテルで開き、1団体2個人を表彰した。

功績者は、遊休荒廃農地に牛を放牧して農地再生に取り組む藤沢荒町のあすなろ会、町農業委員を長年務める東高遠の廣瀬昭典さん、町農業委員会会長を2期務めた三義の春日建郎さん。

農政講演会もあり、「将来の地域農業を支える担い手づくり縲恟W落営農へ準備する力と対応する力縲怐vをテーマにパネルディスカッションをした。

07年産から導入される、認定農業者や集落営農組織などの担い手を対象とした国の新経営安定対策についての概要を基に、農業者ら約60人が意見を交わして、今後の農業展開の方向性を探った。

小池政一会長は「農業が大きく変わろうとしている時期だけに、互いに考え、町の方向付けをしていかなければならない」と話していた。 -

地域食材で児童と生産者が会食

顔の見える交流を深め

宮田村の宮田小学校は27日、「地域食材100%の日」を開き、日々の給食に農産物などの食材を提供している村内生産者を招いて会食した。各学級で安全、安心な地元産の食材を一緒に味わい、交流も深めた。

この日の給食は、村内農家11戸でつくる「学校給食を育てる会」提供の農産物を中心にしたメニュー。

栄養満点のきびご飯に加え、芋がらが入った「いなか汁」、ニジマスのカレー揚げ、かぼちゃサラダ、リンゴゼリーと、豊かな宮田村の食材で彩られた。 育てる会のメンバー8人は各学級に散らばり、児童と一緒に会食。美味しそうにたいらげる子どもたちの姿に目を細め、会話も楽しんだ。

2年3組で会食した宮嶋正明さん=町3区=も、モリモリ食べる児童の給食風景を喜び「農薬を減らすなど、安心な農産物にしようと我々も気を配っている。今後もさらに地域食材を味わってもらえたら」と話していた。

04年度から宮田小、中学校は、生産者の顔が見える安全、安心な地域食材の導入を積極的に図っている。 -

宮田村営農組合設立

宮田村営農組合は26日、設立総会を農協宮田支所で開き発足した。全国的に市町村単位で営農組合を設ける例は珍しいが、一村一農場を掲げ脚光を浴びた「宮田方式」と呼ばれる集団営農を再編。農家全戸参加で国の新たな農業政策に対応する。ただ同村は兼業農家が大半。後継者不足は深刻で、担い手育成など急務の問題を抱えたなかで船出となった。

大規模農家や営農組織に補助を限定する2007年からの国の新たな政策に対応しようと、各地で組織の再編や設立が相次いでいるが、関係者によると、集落ごとに設けることが多く、ひとつの自治体を包括するケースは極めて珍しいという。

宮田村では20年ほど前から農地の所有と分離を進め、集団営農を先駆的に実践。

村の農地利用委員会が利用計画を立て、農協主導の集団耕作組合が実働して耕作する方式を採用してきた。

今回の再編は、村をひとつの農場としてとらえる概念を引き継ぎ、農地利用委員会と集団耕作組合を統合。農地を所有する全709戸を組合員とした。

経理の一元化も図り、各地区に設ける組合の上部組織として村営農組合を位置付けた。

地区営農組合は大田切区、南割区で発足し、町区と新田区が2月中、残る北割区、中越区、大久保区も年度内に設立する見通し。

組合設立は当初、昨年春を予定。しかし、組織再編の必要性が各農家に浸透せず、懇談会を繰り返す事態になっていた。

総会には各地区の総代ら約70人が出席。理事会の互選で決まった原田博安組合長は席上「村の自立と同じように、人任せではなく、全組合員が英知を結集して農業を守りたい」と理解を求めた。

当面の活動は農地利用と機械、施設の共同利用の調整が主だが、高齢化による後継者不足は加速度的に進んでおり対応が迫られる。

役員は次の皆さん。

▽組合長=原田博安▽副組合長=小田切信樹、保科治男▽営農企画・土地利用部会長=北沢正明▽機械・労働調整部会長=小田切孝夫▽会計監事=小田切正和、加藤瞳 -

第20回南箕輪村農業フォーラム

第20回南箕輪村農業フォーラムは27日、「品目横断的経営安定対策」に対応する地域農業「担い手」育成対策などを考えようと、「地域でつくろう担い手」をテーマに村民センターで開いた。農業関係者ら90人が、講演や事例研究などで学び合った。村営農センター、地域「担い手」育成総合支援協議会の主催。

伊那市東春近の農事組合法人「田原」経理・広報担当理事の酒井弘道さんが記念講演。04年10月の設立までの経過や仕組みなどを話した。

「加入は原則として設立時のみ」とする申し合わせ事項を説明し、「スタート時に加入の問題は南箕輪でもあると思う。皆が様子をみたら始まらない。ある程度、どこかで線引きが必要かと思う」とアドバイス。「今までと同じ考え方の中で同じようにやっていこうと考えるのはやめたほうがいい」と話した。

地産地消事業の一環で「リンゴ(ふじ)」の消費拡大コーナーを設け、「南箕輪村輪の会」によるリンゴ料理の試食や、リンゴジュースの試飲、リンゴのプレゼントもあった。 -

山ぶどうワイン生産者らが06年産の準備に奔走

3年連続で県の原産地呼称管理制度の認定を受けた宮田村の山ぶどうワイン。生産者らは喜びも束の間、本年産の準備に追われている。25日にはせん定技術講習会、栽培検討会を開き、より美味しく、幅広く味わってもらおうと14戸の生産農家や関係者が取り組んでいる。

この日は原産地呼称認定の審査当日。ある生産者は「合格を待つ受験生の気分。美酒に酔いしれたいね」と認定結果を気にかけながら、ほ場で開かれたせん定技術講習に臨んだ。

山ぶどうの生産は今年で7年目。呼称認定に落選するなど苦汁を味わった時期もあるが、03年産が認定されて以降は高い評価を受けるようになった。

05年産は史上最高の約24・8トンを収穫。量、質ともに最高の出来映えと呼び声も高く、昨年末に発売した「紫輝」をはじめワイン醸造も順調だ。

検討会では2006年産の生産目標も確認。今年をさらに上回る30トンに設定した。

今後は増加した量をどのように販売に結び付けるかが鍵になるが、醸造販売する本坊酒造信州工場は「ワインとしての販路拡大は現状で精一杯」と指摘した。

それでもさらに付加価値をつけようと、樽ではなく陶器の中で醸造する甕(かめ)発酵など、新たな技術の試験的導入も示唆。

パンや、フルーツソース、生食用に山ぶどうを使う取り組みも始まっており、生産者や村、農協などでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」はあらゆる可能性を探っていく考えを確認した。

せん定作業は2月に入ってから本格化。芽が出る前に1回目の防除作業が行なわれる。 -

箕輪町水田農業推進協議会

箕輪町水田農業推進協議会は24日、町役場で開き、06年度産米の町の生産目標数量を前年度並の2791トンに決定した。

生産数量の配分は06年度2505トンで、05年度の2736トンより231トンの減だが、地域間調整数量や加工用米生産予定数量などの対策で286トンを加え、最終的に2791トンとする。

05年度水稲作付け実施水田面積の目標達成率は98・91%。限度面積(加工米含む)は4万3802・6アール、実施面積(同)は4万3327アールで、差引面積はマイナス475・6アールだった。 -

箕輪町担い手育成総合支援協議会初会合

農業生産法人設立に向け始動箕輪町営農センターは、国の政策である品目横断的経営安定対策に対応する農業生産法人の設立に向け、センター内に町担い手育成総合支援協議会(会長・平沢豊満町長)を設置した。24日、町役場で第1回会議を開き、町の集落営農の将来方向案などを示した。

協議会は町、農業委員会、JA上伊那、町議会、区長会、水田農業推進協議会、地域営農組合、地域協業組合、農家組合長会など17団体・組織で構成。推進本部、幹事会があり、推進本部の下に北部・中部・南部・箕輪・東箕輪の5ブロック、ブロックの下に計15支部を置く。

町集落営農の方向案では、担い手組織として町に1つの「農業生産法人」を設立し、水田農業を育成する。法人設立は07年1月10日を目標とする。

農業生産法人の役割は▽町一円の管理委託を希望された農地の受け手になる▽農地の賃貸借による大規模複合農業経営▽水田管理委託による雇用拡大-。事業内容は▽水稲・大豆・ソバ・野菜などの生産販売▽農作業受託・水田管理委託▽水稲育苗センターの運営管理-など。

説明では、まず町に1つの法人を設立するが、将来的には地域内などで運営する法人としての独立もできるという。

2月中旬から、集落別営農懇談会を開き、集落営農と水田農業の将来方向について懇談する。 -

松枯れ 予防剤注入

年々拡大する松くい虫の被害を予防しようと駒ケ根市は21日、松枯れ予防剤の樹幹注入講習会を東伊那のふるさとの丘で開いた。約20人が参加し、松くい虫の被害状況についての話を聞いたほか、樹幹への薬剤注入の方法などを学んだ。

県林業薬剤防除協会員の渋木一也さんが実技の指導に当たり「電動ドリルを使って幹に穴を開ける。ドリルがぶれないように気をつけて、高さはこの辺りに」などと説明しながら実際に注入の方法を示して見せた=写真。参加者からは「クロマツとアカマツは同じ薬剤でよいのか」「薬剤の量は樹高によってどの位の割合で変えるのか」などと質問が上がっていた。

説明終了後、参加者はマレットゴルフ場周辺のアカマツ林に分散して、覚えたばかりの薬剤注入を早速試した。参加者の一人は「うちの大事なマツがやられないうちに竏窒ニ思って講習に参加した。帰ったら早速やってみるよ」と話していた。 -

経営所得安定対策学習会

中川村のJA上伊那中川支所は16日夜、同支所で、新たな経営対策を踏まえ、集落合意による担い手づくりに向け、JA県営農センター営農企画課の中塚徹さんを講師に、経営所得安定対策等学習会を開いた=写真。農政組合長や農業委員、村議ら関係者50人余が参加した。

この中で中塚さんは政府の経営所得安定対策は(1)品目横断的経営安定対策(2)米政策改革推進対策(3)農地・水・環境保全対策の3項目からなり、中でも07年度産から導入する品目横断的経営安定対策は、全ての農家を対象にしてきた品目ごとの価格対策から担い手の経営に着目した、所得政策に大きく舵を切った戦後最大の農政改革-と概要を説明した。

担い手の要件として認定農業者4ヘクタール、一定の要件を満たす集落営農組織20ヘクタールを挙げ「集落を基本とした全員参加による話し合いで、将来の地域農業を支える担い手づくりを進めなくてはならない」と呼び掛けた。 -

JA上伊那営農資材伊那竜東店改装工事安全祈願祭

上伊那農業協同組合(JA上伊那)は18日、これから改修工事を始める伊那市にあるJA上伊那美篶手良支所で、これから改修工事へと入る美篶資材店と東春近資材店の安全祈願祭をした=写真。

JA上伊那は、事業改革と収益性の改善を目的として、04年度から06年度までの中期3カ年計画を立て、昨年から経済事業の店舗整備を実施。上伊那の資材店を10店舗まで統合することを決めた。

今回の改装は竜東エリアの店舗整備で、美篶、東春近の資材店を整備して、伊那、手良、富県の3店舗を閉店する。

10店舗構想の中で伊那市には、昨年7月にオープンした「JAファームいな竜西店」と、竜東エリアに1店舗を整備する予定だったが、竜東地区で2店舗を整備することとなったため、上伊那全体で11店舗へと整備されることのなった。

改修店舗では、規模の拡大、品揃えの充実を図る。また、昨年上半期からは、本所に配送センターを設けて配達事業もはじめており、統合後の不備が生じないよう、整備が進んでいる。

東春近店は3月18日に、美篶店は同月25日開店する予定。 -

飯沼棚田産美山錦を使った「今錦おたまじゃくし」が完成

中川村大草の米沢酒造(米沢博文社長)が、飯沼棚田の美山錦だけを使ったオリジナル新酒「おたまじゃくし・おり酒、原酒」が完成、18日の新発売を前に、17日夜、JA中川支所で試飲会があった。来賓の村、商工会、JAをはじめ、酒米を栽培した飯沼農業活性化研究会、米沢酒造、南部酒販組合ら関係者約50人が参加、しぼりたての原酒、おり酒を口に含み「香り高く、きりっとした、濃い味わい」に、地域活性化への期待を膨らませ、完売を確信した。

米沢社長は「30俵を12月に仕込み、厳しい寒さが続き、酒づくりには最高な環境の中、ベテランから若手まで蔵人が気持ちを1つに、蔵付きの酵母菌の力を得て醸造した」と経過に触れ「小さなオタマジャクシが大きなカエルに変身できるように、温かい支援を」とあいさつ。

この後、発酵中のおり酒を互いに注ぎあって、乾杯した。

飯島町で酒店を営む池上明さんは「ほかに類のない個性溢れる、どぶろくのような酒。しとやかな香り、米つぶが残っている感じが楽しい。これはすごく売れる」と話していた。

生原酒の限定販売は25日から、特別純米酒は5月上旬を予定。 -

上伊那で直まき進む

作業軽減や刈り遅れ防止への効果が期待される水稲の「直(じか)まき」が、上伊那で着々と進んでいる。農業者が高齢化し、国の新方針に伴い集落・団体の協業が進む今後、作業受託にも有用な直まきは、一層普及していくと考えられる。

直まきは、上伊那農業協同組合(JA上伊那)や県農業改良普及センターなどが99年ころから本格的な普及を進めてきた。02年度には約70ヘクタール、05年度には約250ヘクタールまで拡大。現在は作付け全体の約5%を占めるまでになった。面積は県内の10広域行政地域の中でも最大で、関係農業機関は将来的に25縲・0%まで普及したいと考えている。

直まきのメリットは、育苗、苗運びなどの作業がないため、労働負担を軽減できること。また、苗植えより収穫期が遅くなるため、1品種を大規模栽培する場合に苗と直まきを組み合わせれば、収穫時期をずらすことができる。個々人で機械を保有する無駄を省き、作業の効率化を図ることも目的だった。そのため、地区営農組合などの作業受託組織が中心となり、導入が進んだ。

直まきの場合、苗植えよりも収穫量が1割程度減少する。しかし、その分を金額にすると、苗の植え付け作業にかかる費用の割増分と同じ程度。採算は十分取れるという。

除草剤の散布時期など、技術的な問題は8割方解決してきたが、今後の課題は、低温の影響を防ぎ、安定的な生育を実現させることだ。直まきは苗の場合より低温の影響を受けやすい。種をまいた後に低温が続くと発芽しにくくなる。高冷地の場合、種まきが遅すぎると生育期間が十分に確保できなくなる危険性も出てくる。

関係農業機関などは現在、早生品種の導入などで高冷地対策を講じている。また、発芽を容易にするための技術開発にも積極的で、加温処理した種子もみの発芽実験なども進めている。

安定的な生育方法が確立すれば、普及は一層進むものと考えられる。 -

JA上伊那06年役職員新年の集い

上伊那農業協同組合(JA上伊那)は11日、伊那市の県伊那文化会館で06年役職員新年の集いを開いた。功労者、永年勤続者を表彰したほか、女優で服飾評論家でもある市田ひろみさんの記念講演を聞いた。

表彰者代表の金村悦男さんは「消費者の安全意識が向上し、ただ効率を求めた生産だけでは対応できなくなってきた。表彰を契機に、一層の努力をしていきたい」と語った。

征矢福二組合長は「昨年は大きな自然災害がなく、あらゆる作物が豊作だった反面で、価格安に泣かされた年でもあった。国の新たな指針が示されたことに伴い、3月からは担い手問題が大きな課題となってくる。取り組みによっては上伊那の農業を大きく左右する課題であり、1月中旬以降、各地区で懇談会を本格的に進め、対策を講じていく必要がある。志を新たに頑張ってほしい」と、職員に呼びかけた。 -

地場産素材を使ったジャム、ソースが好評

宮田村で農産品の加工販売に取り組むフルーツファームひおく。本格的な生産開始からまだ半年ほどだが、地場産素材ばかりを原料に使い好評を得ている。昨秋には村の特産品山ぶどうでソースを開発するなど意欲的。当初は2種類だった製品も5種類に広がった。代表の樋屋喜代美さんは「自分たちも楽しみながら取り組んでいきたい」と話す。

普段は農業に励む樋屋さん。仕事の合間をみながら、仲間の吉沢小百合さんらと一緒に農産加工に取り組む。当初はブルーベリーとリンゴのジャムを生産したが、現在は梅ジャム、梅みそ、山ぶどうソースが加わった。

素材を最大限活かすことが基本だが、美味しく食べてもらうために日夜改良も進めている。

ワインに用いられる山ぶどうにも着目。「他のものと比べて、加工するのが本当に難しかった」が何とか製品化するまでに漕ぎつけた。

それでもまだ納得していない。「味などは個人の好みもある。本当は購入してくれる人それぞれの要望に応じてオーダーできれば最高なんだけど」。

製品は村内にある「宮田とうふ工房」のアンテナショップで販売。作り置きせず、原料が手に入った時に生産するため品薄の時もあるが、美味しく食べてほしいと情熱を傾ける。

各製品は250円から600円。電話による注文も受け付けている。問い合わせは樋屋さん85・2973、FAX85・4354まで。 -

民有林の集団間伐事業に着手

宮田村などは効率的に民有林整備を進めようと、重点区域を設けて地権者に間伐の希望を募る「集団間伐事業」に着手。先月末と11日夜に説明会を開き、対象区域となった寺沢林道沿いの地権者22人が出席した。国や県、村の補助を適用し、地権者の負担を軽減しながら間伐の・ス団地化・スを推進する。

森林組合などに作業を委託して間伐する場合、平均で1ヘクタールあたり11万円ほどかかる。

一方で従来からある国、県や村の補助制度を使えば地権者個人の負担は1ヘクタールあたり1万円程度にまで軽減できる。

しかし、村内の補助申請者は年間で20件に満たない状況。森林離れが進んでいることに加え、地権者が細分化されているため、民有林の間伐は思うように進んでいない。

そのため村などは重点区域を設定して、エリアごと集中的に間伐を実施しようと計画。初年度は搬出路なども確保されて比較的作業がしやすい、寺沢林道沿いに設定した。

対象区域の地権者は50戸ほどだが、今後間伐の希望を募る予定。森林組合に作業委託し、本年度中に着手する考えだ。 -

農業の担い手法人本郷農産サービス設立

飯島町本郷地区で8日、地区営農組合を母体に農作業の受託事業などを行なう担い手法人「本郷農産サービス」が設立された。有志を含め15人と1団体が出資し、有限会社化したもの。10人ほどの従業員をパート雇用。受託作業により高齢化が進む農家の受け皿になるほか、キュウリのハウス栽培や転作田を使ったそば栽培など積極的な事業展開を図る。

代表取締役は小林雄一さん、取締役には飯島孝志さん、伊藤正典さん、監査役は米山登さん、伊藤一男さんが就任。

各農家から請け負う年間の作業総量は、地区内の水田総面積の1・7倍にも及ぶ225ヘクタールを見込んでいる。

また、転作田のそば栽培は41ヘクタールを予定しており、地区内に設けられたそば施設を有効活用してブランド化を図る。

この日、本郷公民館で開かれた設立総会には出資者ら関係者約30人が出席。

小林代表取締役は「優良農地を維持するには、個々の農家の対応だけでは難しい。地区の農業を守る中核的な担い手として、力強い企業経営を目指す」とあいさつした。

飯島町では営農センターが農家の高齢化対策として、町内4地区の営農組合に・ス実働部隊・スとなる担い手法人の設立を呼びかけ。昨年3月には七久保と田切で、本郷と同様の有限会社会化による法人が発足している。

3地区とも営農組合と担い手法人の連携により、人材を確保して農業の生き残りを図る。 -

「伊那美篶米」関東圏で販売好調

上伊那農業協同組合(JA上伊那)と全農パールライス東日本が、04年11月に関東圏で販売している「伊那美篶米」は、1年間で300トンを売り上げるまずまずの出だしだ。

石灰岩から流れ出る水で成長した美篶地区の米はミネラルが豊富で、全農の格付けでも特Aランクとして上伊那の他地域より高い評価を得ている。ただ、価格も引き上げてしまい、なかなか消費につながらないという問題もあった。そのためJA上伊那は、美篶の米を上伊那他地域と同じAランクで販売することで、価格を引き下げた。

その中で、価格は抑えつつも、何とか特Aレベルの評価を生かした販売方法がないか竏窒ニ、販売促進方法を模索。全国展開するイトーヨーカドーに話を持ちかけたところ、同社の独自ブランドとして美篶の米を販売することが実現。「伊那美篶米」という名称で上質な米であることをPRし、他地域の米との差別化を図った。

現在、伊那美篶米は、関東圏にある約100店舗で販売しており、美篶地区の出荷の約4分の1を占める。

JA上伊那は、上伊那地域の米を「上伊那米」として東急百貨店で販売し、こちらも年間300トン以上の需要があるという。

JA上伊那の担当者は「これまで内陸の米は、あまり高い評価を受けてこなかったが、食味向上の努力などが、消費者にも評価されてきた結果では」と話している。 -

担い手法人化急ぐ

政府が昨年10月に決定した経営所得安定対策大綱、中でも07年度産から導入される品目別横断的経営安定対策に対応しようと、飯島町、中川村では地域農業の担い手づくり、法人化など具体的な取り組みが始まり、06年は正念場を迎える。

##中見だし

本郷地区でも2月までに担い手法人が誕生 飯島町は3年前から地区営農組合の法人化を進め、昨年3月相次いで、田切地区営農組合から田切農産が、七久保地区は水緑里七久保が設立され、活動を開始した。今年は2月に、本郷地区から本郷農産サービスが設立される。4地区で最も遅れている飯島地区は組織を固め、今年中を目途に法人化に向けた作業が進められる。

品目別横断的経営対策(米・麦・大豆など対象)は全ての農家を対象とした品目ごとの価格補償政策から、「担い手の経営」を対象にした所得補償政策に大きく転換するもの。担い手の対象要件は▽農地(水田・畑)が4ヘクタール以上の認定農業者▽同20ヘクタールなど一定の要件を満たす集落営農組織となっている。中山間地では特例措置がある。

飯島町は農政の柱に「千ヘクタールの自然共生農場づくり」を据え、4地区の営農組合の機能と活動を継続しながら、新たな時代に対応する体制への変革と体質強化のため「2階建方式」を採用。地区営農組合は現在の企画・調整・推進機能を継続し、新たに2階へ、地域農業の組織生産活動と自らも農業経営を行う「農業生産法人」を設立する。

農家数270戸の田切営農組合を母体とする田切農産(紫芝勉社長、13人)は、水稲・大豆・大麦合わせて25ヘクタール、作業委託は水稲60ヘクタール、大豆乾燥調整作業を行う。

七久保営農組合(407戸)を1階にした、水緑里七久保(上原隆祐社長、15人)は水稲・大豆6・6ヘクタール、作業受託は水稲・麦作業100ヘクタールとなっている。

本郷地区営農組合は農地131ヘクタール、農家数131戸。県下で唯1のソバ種子の生産地、転作田35ヘクタールで、ブロックローテーション方式で良質な種子を生産。昨年、ソバを乾燥・選別する乾燥調整施設を整備した。法人化に向け、昨年中に細部にわたり調整を済ませ、2月に発足させる。

飯島地区営農組合は292ヘクタール、農家数483戸を有し、4地区では最大規模、1法人にするか、複数とするかを含め検討中。

上伊那農協飯島支所の鹿角美昭営農課長は「飯島町は営農組合とJA、行政が一体になり、営農センターが名実ともに機能し、担い手法人の育成が順調に進んでいる」と話している。

##(中見出し)

ほ場整備率低く、課題多い中川村、夏頃までに方向を

農地800ヘクタールのうち、水田は460ヘクタール、樹園地約200ヘクタールの中川村。際立って果樹園が多く、農家数823戸のほとんどが水田と果樹園の複合経営。山間地域とあって、ほ場整備率は約7割と低く、作業効率も悪い-など担い手育成には条件は悪い。

村営農センターは、現在、1月中旬から各集落で実施する懇談会に向け、資料づくりを進めている。資料は国の施策や村の農業の方向などを予定する。 -

上伊那農業改良普及センターの05年10大ニュース

上伊那農業改良普及センターが発表した05年の10大ニュースは次の通り。

(1)環境との調和を図る農業者育成を目的とした和の農業者セミナー」(全域)「自然と共生する農業セミナー」(飯島町)を開催。環境負荷を軽減した水稲の温湯種子消毒、野菜のナトリウムランプなどの導入が進み「環境に優しい農業」への実践が活発化した

(2)地域農業の新たな担い手として、集落営農型農事法人が、飯島町や高遠町で相ついで設立した

(3)管内で12人の新規就農者(40歳未満)が誕生したほか、新規就農里親活動支援事業により5人が来年度以降の就農を目指し、研修を積んでいる

(4)凍霜害や台風などの気象災害が少なく、水稲、果樹、野菜、花きなど、おおむねの作物が良好な作柄を記録。南信の水稲作況指数は103となった

(5)養液土壌栽培や地中冷却栽培などの導入や販売戦略の努力が実り、上伊那産アルストロメリアの売れ行きが好調となった

(6)ネギ調製プラントの導入、機械化作業体系の充実などで生産拡大が進み、産直化にむけた基盤が強化され、市場評価も高まった

(7)農業レストランや農業民宿、棚田米100%でつくった日本酒の誕生など、グリーン・ツーリズムにむけた活動が動き出した

(8)たい肥銀行(箕輪町)やたい肥生産法人組織(箕輪町)の設立など、たい肥の地域内循環が進展。畜産尿汚水のばっ気処理技術が導入され、臭気除去やたい肥有効利用の展望が開けた

(9)郷土料理の講習会や経営対策のための簿記講座など、女性農業者を対象としたセミナーが開かれ、多くの農業者が受講した

(10)新たに13組の家族経営協定が締結され、経営対策に関するレベルアップが図られた -

信大農学部でまき用木材の販売

南箕輪村の信州大学農学部は来年1月11日から、学生が実習や研究に使った伐採木の一部を、まき用として販売する。

演習林で伐採した立ち木はこれまで、木材として販売できる部分を売り払ってきたが、端材など、販売できない部分についてはそのまま演習林の中に放置していた。そこで、資源の有効利用を目的として、地域住民にまき用として販売することを企画。

木はアカマツが中心で、一部ヒノキを含む。長さは約2メートル。直径は10縲・0センチ位で、丸太のまま販売する。価格は軽トラックに1台分(15縲・0本程度。購入者自身が積み込む)で1千円。時間は午前9時縲恁゚後5時。キャンパス西側にある農学部構内の演習林土場で販売する。購入希望者は事前連絡が必要。

問い合わせは信州大学農学部付属施設係(TEL77・1319)新保さんへ。 -

年長園児が麦踏み

「麦さん元気で大きくなって」-。中川村の2保育園の年長園児ら27人は26日、片桐のどんパンの会の麦畑約10アールで麦踏みをした。農村女性ネットワークや営農センターの大人15人も参加した。

園児らはうねに沿って1列に並び、雪の間に緑の葉を広げる麦の上を横歩きでギチギチと歩き、しっかりと麦を踏んだ。

麦は東山3号、先月14日、どんパンの会が筋まきした。麦は生えそろい、10センチほどに伸びた。

作業に先だって、農業改良普及センターの高橋博久普及員は「踏んで麦の根を土の中に押しこむことで麦が丈夫に育つ。ゆっくり、しっかり踏んで」と呼びかけた。

作業終了後、同畑で収穫した小麦を使ったおやきを味わいながら、互いに交流を深めた。

両園では、原料の小麦から生産する同会が焼いたパンを給食に利用していることから、園児らが麦踏体験を通じて、農や食に関心を持ってもらえればと、毎年、年長園児による麦踏みをしている。 -

「いも焼酎 50周年“みのわ”」限定1千本を発売

箕輪町焼酎いも生産組合(柴正人組合長)は24日、町内の24酒小売店で町発足50周年にちなんだ「いも焼酎 50周年“みのわ”」を発売した。限定1千本のうち、Aコープみのわ店分の640本は完売、反響の大きさを伺わせた。

発売記念セレモニーには、生産者ら約20人が参加。

柴組合長(68)は、発売を喜び「来年は栽培面積を増やし、箕輪のブランドとして根づくようにしたい」と意欲を見せた。

来賓の桑沢助役は「まつぶさワインに加え、また一つ、特産物ができた」と地域の活性化につながることを期待した。

そのあと、生産者らは到着したばかりのいも焼酎を試飲。「芋の香りがあり、さらっとして飲みやすい。味がまろやか」と仕上がりに満足した様子で、焼酎をくみ交わした。「サツマイモを植えたときは、本当に造れるのかと思ったが、焼酎ができて夢みたい。来年の励みになった」と焼酎話で盛り上がっていた。

焼酎は、遊休農地の解消対策と地域活性化のため、焼酎用原料サツマイモを町内3カ所の畑約35アールで栽培。約7トンを収穫し、農協を通じて飯田市の醸造元「喜久水酒造」で仕込んだ。

来年度は、苗の植え付けから管理、収穫を焼酎ファンと一緒に取り組む考え。

価格は720ミリリットル、1100円。冷でそのまま飲むのがお勧めという。 -

05年度産水稲市町村別収穫量、上伊那の内訳

関東農政局はこのほど、05年度産水稲市町村別収穫量を発表した。

上伊那全体の収穫量は3万5500トン。県内10広域の中では昨年度同様、松本地域に続く量となった。

市町村別に見ると、昨年度より作付け面積が減少した南箕輪村が、昨年度の収穫量を若干下回ったり、中川村が昨年度と同量だったが、それ以外の市町村は、作付面積の増加に伴い、収穫量もわずかずつ上昇した。

10アール当たり収量は、県平均を10キロほど上回る659キロで、10広域で4番目に多かった。南箕輪村は、全体の収穫量こそ減少したが、10アール当たりの収量は上伊那で最も高く674キロだった。

252/(水)