-

長野県景観フォーラムINA

景観について考える長野県景観フォーラムINAが5日、伊那市のいなっせで開かれた。

このフォーラムは、地域住民による景観づくりを活性化しようと長野県などが開いた。

県全体のフォーラムは平成13年以来、8年ぶり。今回は、伊那市の西箕輪ふるさと景観住民協定者会が去年、県内で初めて景観育成特定地区に指定されたことから、伊那で開かれることになった。

フォーラムでは、「美しい信州の景観づくり功労賞」の表彰が行われた。

住民の自主的な景観づくり活動で、模範となる優良な取り組みを表彰するもので、西箕輪の住民協定者会をはじめ諏訪市や上田市などの5団体が受賞した。

受賞団体を代表して、西箕輪の住民協定者会が活動発表をした。

この会は、平成17年に景観住民協定を締結して県の認定を受けた。平成20年9月には県条例の景観育成特定地区に県で初めて指定され、地域住民と景観保全や広報活動などに取り組んでいる。

事務局長の山口通之さんは、「景観形成を地区づくりの一環として位置づけることが課題」と話した。

講演会も行われ、東京大学アジア生物資源環境研究センター教授の堀繁さんが良い景観について話した。

堀さんは、「景観とは目でみること。良い景観とは、見たいものが見やすいこと」と説明し、「景観で地域が評価される。よい景観を作るには、見たいものを見やすくし、見たくないものを見せないようにすること」と話していた。 -

伊那市消防団に新消防ポンプ自動車配備

伊那市消防団に新しい消防ポンプ自動車1台が5日、配備された。

消防ポンプ自動車は、市街地の荒井と西町を管轄している伊那分団第2部に配備される。

これまで使用していた車両が導入から17年以上が経過し老朽化したことから更新した。

新しい自動車は、最新式の大型真空ポンプなどを搭載していて、これまでよりも水を吸い上げる能力が高く、短い時間でより遠くまで放水できるという。費用は約1213万円。

式で小坂樫男市長は、「有事に十分活躍できるよう期待しています」とあいさつした。

伊藤仁団長は、「新しい機械に慣れ、1日でも早く全員がつつがなく活動できるよう訓練してほしい」と訓示。網野郁夫分団長は、「最新の機械を使って予防活動と新団員の確保につなげたい」と話していた。 -

「絵本の役割」 保護者が学ぶ

絵本の魅力と読み聞かせの大切さを知ってもらおうと、伊那市の西箕輪北部保育園で5日、保護者対象の講演会が開かれ、12人が絵本教育の大切さを学んだ。

講師は、伊那市の絵本読み聞かせグループのメンバー、坂本勇さんが務め、「絵本の役割」という演題で話をした。

坂本さんは、「親が絵本を読んであげることは、子どものコミュニケーション能力の発達に役立つ」として、「幼い頃から絵本を読んであげてほしい」と呼びかけた。

また、「子ども自身に読ませるのではなく親が読んであげることで、聞く力を育ててあげてほしい」と話していた。

坂本さんは、「子どもは絵本を読んでもらった愛情体験を記憶しています。同じ本でもいいので、何度も読んであげてください」と呼びかけていた。 -

伊那市を美しくする推進会議

伊那市内の河川一斉清掃などを行う伊那市を美しくする推進会議の総会が5日開かれ、去年の清掃の実績が報告された。

報告によると、去年1年間で、河川一斉清掃では、軽トラックや2t以上のトラック757台分のゴミが集まり、前年に比べ30台分増加した。

また道路、水路、公園などで行ったゴミの拾い集めでは、空き缶が約2万7千個、空きビンが約6千本、ペットボトルが1万本と、例年並みの量となった。

推進会議では、減少しない空き缶などのポイ捨てを無くしていくため、市報などを通じて啓発活動を行っていくという。

また、今年の事業についても話し合い、河川一斉清掃やアレチウリなどの一斉駆除など例年並みの事業を行うことを決めた。 -

立春朝搾りの出荷作業

立春の4日、早朝に搾った日本酒「立春朝搾り」の出荷作業が、伊那市荒井区の宮島酒店で行われた。

作業は、まだ陽が昇る前、朝5時過ぎから始まった。

県内外の酒販店11件から、およそ20人が集まり、ビンにラベルを貼る作業などをした。

立春朝搾りは、全国の蔵元や酒販店でつくる日本名門酒会が、春の訪れを日本酒で祝ってもらおうと企画している。

この酒は縁起が良い酒として知られ、注文した人にはラベルに家族などの写真や無病息災を願う文字が印刷される。

使われた米は無農薬栽培の「美山錦」で酒販店も栽培から酒づくりまで関わってきた。

宮島酒店によると、今年の酒の出来は「酸味が抑えられ、スッキリした味わいに仕上がった」という。

出荷に先立ち、新酒ができたことを知らせる杉玉が吊るされた店の前で神事も行われた。

日本名門酒会によると、この日、全国34都道府県にある39の蔵元で作業が行われ、720ミリリットル分の立春朝搾り14万本が出荷されたという。

宮島酒店の出荷はおよそ4千本で、注文先には酒販店を通じて4日中に届けられたという。 -

大芝の湯で切り絵展

南箕輪村大芝高原の日帰り温泉施設「大芝の湯」ロビーで、田畑在住の高橋修司さんによる切り絵の作品展が開かれている。

作品は、風景や大鹿歌舞伎などを題材にした9点。

切り絵は、小刀1本で黒い紙からミリ単位の細い線を丁寧に切り抜いて、人物や植物、建物などの絵を仕上げていくという。

高橋さんは、脊髄の障害で下半身不随となり、リハビリの一環で切り絵に取り組んでいて、「小刀1本で紙を切り抜いて、光や影、すべてが表現できることが魅力」と話している。

この切り絵習作展は28日まで。 -

木曽駒ケ岳の植生復元対策検討

中央アルプス木曽駒ケ岳の周辺で荒廃が進んでいる高山植物の植生を復元する対策事業の検討会が3日、伊那市の南信森林管理署で開かれた。

これは、中部森林管理局がボランティアと共に取り組んでいるもので、この日の検討会にはボランティア団体や有識者ら約20人が出席した。

検討会では今年度の取り組みが報告された。

復元作業は、荒廃が著しく緊急性の高い場所を選んで行われた。

風雨などにより土壌が流れないようにヤシなどの繊維でできたマットを地面に敷くほか、周辺から採取した種をまくなどする。

作業は4年目で、今年度は木曽駒ケ岳に向かう9合目付近の3カ所、およそ210平方メートルの範囲で、ボランティアなど31人が参加してマットの敷設などをした。

また、平成17年度から19年度までの作業範囲で、21の調査地点のうち9地点でイワツメクサなどの植物の分布量がわずかに増加したとの結果も報告された。

来年度以降の事業については、中岳から木曽駒ケ岳までの登山道沿いを対象に、およそ210平方メートルの範囲で復元作業を行う計画で、作業では、植物が今生えている状況を参考にしたマットの敷設方法なども研究する予定。

この植生復元対策事業は、5年目となる来年度に終了するが、マットの敷設作業や調査は継続していくことを決めた。 -

無量寺で豆まき

節分の3日、箕輪町北小河内の無量寺では、恒例の福豆まきが行われた。

境内では、裃を着けた年男・年女およそ30人が豆をまいた。

無量寺では、訪れた人に向けて豆をまくため、掛け声は「福は内」だけで、「鬼は外」の掛け声は使っていない。

訪れた90人ほどの人たちは、豆やお菓子、また一緒に投げられた景品の引換券を拾っていた。

豆まきが終わると、引換券を持った人たちは、景品と交換した。

ダルマが当たった人たちは、名前などを中川弘道住職に書き入れてもらっていた。

中川住職は、「不況で辛い時期だと思う。福を呼び込み力をつけ、1年頑張ってもらいたい」と話していた。 -

常福寺で福寿草見ごろ

伊那市長谷の常福寺では、春を告げる花、福寿草が見ごろを迎えている。

常福寺では、去年の12月上旬から、日当たりの良い所から花が咲きはじめ、現在は多くの花が開いている。

この福寿草は、元々自生していたもので、ここ10年ほどは温暖化で気温が高いせいか、花の数が急に増えてきているという。

福寿草は、一般的に旧暦の正月である2月に咲く花とされていて、そのため、福寿草のほかに、「元日草」「朔日草」といっためでたい名前で呼ばれることもある。

寺の関係者は、「今年はもう見られないと思うけれど、寒いうちに花が雪を被っている姿もいい。いろいろな表情が楽しめます」と話していた。

常福寺の福寿草は、3月下旬まで楽しめるという。 -

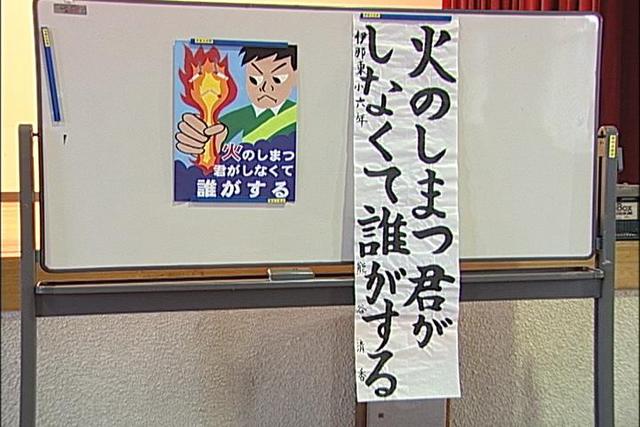

小学生防火ポスターコンクール審査

火災予防を呼びかける小学生防火コンクールの審査が2日、伊那公民館で行われた。

このコンクールは子どもや住民に防火意識を高めてもらおうと伊那消防組合が毎年行っている。

コンクールは、辰野町から伊那市までの4市町村の小学生4年生から6年生を対象に募集し、ポスター231点、書道80点、作文116点が集まった。

審査は、市内の小学校教諭や消防署員など5人が行い、それぞれの部門から最優秀賞1点、優秀賞20点を選んだ。

ポスターを審査したある教諭は、「去年よりもレベルが高く、色が効果的で目を引く作品が多い」と話していた。

審査の結果最優秀賞にはポスターの部で伊那東小学校6年の小澤佳奈子さん、書道の部では同じく熊谷清香さんが選ばれた。

選ばれた作品は3月1日からの火災予防週間中、伊那市役所で飾られるほか、最優秀賞の作品はポスターとして伊那防火管理協会に加盟している事業所に配られることになっている。

なお、作文の審査結果については6日に発表される予定。 -

だるま市人形飾り準備

今月11日、伊那市高遠町でだるま市が開かれる。

これに合わせ、毎年訪れる人を楽しませている人形飾りの準備が進められている。

人形飾りが始まったのは1700年頃とされていて、毎年だるま市に合わせて高遠町内の各地区で作られている。

この日は、伊那市役所職員互助会の会員10人が伊那市高遠町総合支所内で人形を作った。

互助会では去年この人形飾りの審査会で初めて最優秀賞となる金賞を受賞した。

今年は、子どもたちに人気のあるキャラクターの人形を製作している。

作業は人形を引き立てるバックと人形づくりの2班に分かれて行われている。

人形は、発泡スチロールをやすりやノコギリで削ってキャラクラーの形を作り、水性のペンキで色を塗って完成させる。

互助会では、「子どもたちに見て喜んでもらえる人形を作りたい。何が出来るか当日まで楽しみにしてほしい」と話している。

人形飾りは町内から6作品が出品され、9日に審査会が行われる。 -

まめやが立春に無農薬大豆の豆腐を販売

伊那市高遠町で豆腐作りをしている「まめや」は4日、伊那市のいたや酒店駐車場で、無農薬大豆を使った豆腐を販売した。

これは立春の日に無農薬大豆の豆腐を食べることで健康な1年を過ごしてもらおうと行われた。

販売開始の午前11時前から行列ができ、およそ120丁用意された豆腐は、またたくまに完売した。

使われた大豆は高遠町勝間の農家と提携して作ったもので、今回は1丁400円で販売した。

また50円でおからの袋詰め放題も人気を呼んでいた。

まめやの豆腐は1月に行われた長野県豆腐品評会で県豆腐商工業協同組合理事長賞を受賞するなど、その味には定評がある。

まめやでは豆腐づくりについて、「手仕事にこだわり地産地消を心がけていきたい」と話している。 -

みはらしファームで節分会

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで1日、節分にちなんだ豆まきイベントがあり、家族連れなど500人以上の来場者で賑わった。

みはらしファーム運営協議会の泉沢勝人議長は「今年は、不況風を吹き飛ばし、良い年にしましょう」とあいさつした。

この日登場したのは、「不況鬼」や「汚染米鬼」、「毒ギョーザ鬼」などで、周囲を囲んだ人たちは、みはらしファームでとれた大豆を思いきりぶつけていた。

最後は、年男、年女が舞台に上り、鬼たちをやっつけた。

また、福豆まきでは、いちご狩り入園券などの豪華景品がお菓子とともにまかれ、周囲を取り囲んだ人たちは、我先にと手をのばしていた。 -

箕輪町まちづくり同友会がチャリティーオークションを開催

箕輪町の住民有志でつくる「箕輪まちづくり同友会」は1日、会の発足20周年を記念したチャリティーオークションを伊那プリンスホテルで開いた。会場には、電気自動車や自転車などの大物から日用雑貨品、おもちゃなど、会員が知人らに協力を求めて集めた150点が並び、多くの人で賑わいを見せた。

オークションは、訪れた人たちに購入希望額を提示してもらい、最高額で希望した人が落札する入札方式で行われ、夕方からは、買い手が希望価格を言い合う競りも行われた。

最低価格が示された後に購入を希望する人が100円単位で価格を上乗せし、ラジコンや簡易冷蔵庫などが次々と落札されていった。

収益金は町社会福祉協議会に寄付される予定。 -

保育園で節分豆まき

節分を前に2日、伊那市の西箕輪南部保育園では、信州大学の学生が鬼になり、豆まきが行われた。

同園では、園児らに心と体の健康を節分の行事を通して知ってもらおうと、毎年豆まきを行っている。

園児らはで鬼と豆を投げる役を交代し合いながら「鬼はそと・福うち」と言い、いった大豆や新聞紙を丸めた豆を鬼にぶつけていた。

途中、信大生がふんした大きな赤鬼と青鬼が登場。

突然の登場に、最初はびっくりした園児もいたが、しばらくするとみんなで鬼に向け豆を投げていた。

中には、鬼が怖くて保育士に寄り添い、ずっと泣いている園児もいた。

西箕輪南部保育園と信州大学農学部の学生との交流は、保育園側の呼びかけに応じて本年度から行われており、年間のさまざまな行事を通じて、交流を深めている。

塚本晶子園長は「男性が来ると、体を使い遊んでくれるので、子供達も喜んでいる。来年は畑やプール等、交流する機会を作りたい」と話していた。 -

伊那地区保健委員会研修会

伊那市の伊那地区保健委員会の研修会が30日、市役所で開かれ、体と心のリフレッシュ法を学んだ。

伊那地区保健委員会では、家族や地域の健康づくりのため、年に4回研修会を開き、健康について学んでいる。

この日は、伊那市総合型地域スポーツセンター・クラブマネージャーで健康運動アドバイザーの山岸洋子さんを講師に迎え、体と心をリフレッシュする方法を学んだ。

参加者は、「気持ちと体はつながっている」という説明を受け、実際に前向きなことを考えたときと否定的なことを考えたときの体の力の入れ具合などを体験した。

山岸さんは、「疲れや肩こりなどの体の変化は、気持ちの落ち込みや疲れが原因になっていることが多い。自分の内側に目を向け、気持ちを意識して生活することで、体も楽になる」と説明していた。

参加者は、楽しみながら健康について理解を深めていた。 -

子ども心のフォーラム

子どもの心と携帯電話について理解を深めるフォーラムが31日、伊那市役所であった。伊那市教育委員会などの主催で、教育関係者や地区子ども会育成会などの約130人が参加した。

長野県教育委員会心の支援室の町田暁世室長が、現代の子どもたちと携帯電話について話した。

町田さんは▽携帯電話は単なる電話ではなく、テレビやビデオ、カメラ、財布までもついているコンピューターであること▽今ポルノが流行っていて、携帯ネットでは子どもが全裸の写真を掲載することが起きていること竏窒bした。

また、メールやゲーム、ネットなどのメディア中毒の症状として、学校のことがおろそかになる、やめさせようとすると暴言、暴力をふるうなどの症状を挙げた。

町田さんは、「携帯は悪い面だけではない。うまく使えば使えるもの」としたうえで、「携帯の問題を克服するのは大人の力。大人が笑顔でコミュニケーションし、人と人との横のつながりを大切にしてほしい」と話した。 -

はなまる探検隊国際交流

伊那市内の小中学生でつくる「はなまる地域探検隊」は31日、料理を通じて国際交流をした。

いなっせで交流会が開かれ、はなまる探検隊の子ども約50人が、外国人と一緒に料理を作った。

外国人との交流を通じて、世界に目を向け、自分から積極的にものごとに取り組むことを学んでもらおうと開かれた。

この日はアメリカや中国、南アフリカなど、上伊那在住の6カ国の外国人10人が、それぞれの国でよく食べられている料理を子どもたちに教えた。

最初は緊張してコミュニケーションがとれなかった子どもたちも、料理を作っていくうちに打ち解けていた。

料理が完成すると、それぞれのお国料理を全員で味わった。

はなまる探検隊隊長の伊藤元郎さんは、「交流を通じて、少し抵抗のあることでも積極的に足を踏み出していけるようになってほしい」と話していた。 -

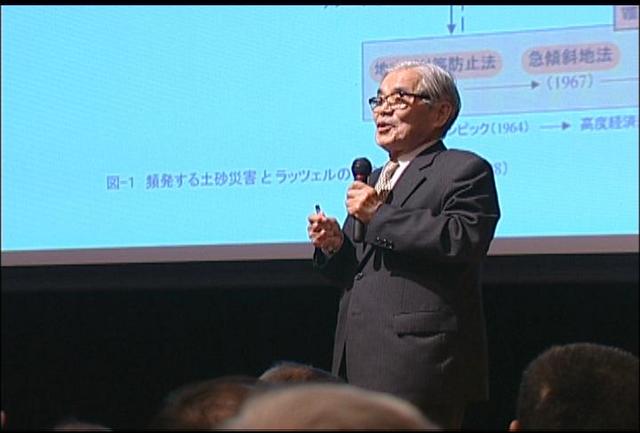

防災講演会

地域の防災意識向上を図ろうと、伊那市防災講演会が31日、いなっせで開かれた。会場には市内の自主防災組織のメンバーや消防団員など約300人が集まった。

講演では、伊那市出身で防衛大学名誉教授の中村三郎さんと、愛知県で地震対策コンサルタントをしている鈴木啓之さんが講師を務めた。

中村さんは、豪雨災害や土砂災害について事前の心構えが必要竏窒ニ話し、「自分の住んでいる地域ではどんな災害が起きた歴史があるのかを知り、観察眼をもって、地域の変化に注目してほしい」と呼びかけた。

また、さまざまな地震の被災地を目の当たりにしてきたという鈴木さんは、被害に遭いやすい家具の配置などについて話した。

鈴木さんは、「机の下に隠れることが必ずしも安全ではない。食器などが落ちて飛び散ることもある。地震が起きた時にあり得るすべての状況を想定して、非難する場所を考えてください」と話した。 -

長谷地区保護者対象アンケート 結果まとまる

伊那市長谷の保育園児から中学生までの保護者を対象とした家族構成などに関するアンケート結果がまとまり、30日夜開かれた長谷地区の地域協議会で報告された。

この日は、長谷総合支所で今年度6回目の地域協議会が開かれた。

その中で、協議会の委員で、長谷地区保護者連絡会代表の中山和文さんが、保護者に対して行ったアンケートの結果を報告した。

アンケートは、長谷地区の生活に関する現状と課題を把握し、地域全体で考えていこうと、保護者連絡会が実施した。

質問内容は、家族構成や住宅状況、定住促進策などについてで、107世帯を対象に行い、87世帯から回答があった。

家族構成についての質問では、祖父母と同居しない核家族が43世帯と全体の半分を占め、年々増加傾向にある。

このことから、学童クラブや延長保育などの必要性が高まっている竏窒ニ分析している。

また、平成21年度末で終了する長谷地区の定住促進策の効果があったか、という質問については、住宅に関する補助や、高校への通学費補助など、全9項目で9割近くの人が「効果があった」と答えている。

その一方人口は減少傾向にあり、平成17年に2199人だった総人口は、現在2091人と4年間で100人以上少なくなっている。

連絡会代表の中山さんは、「地域の課題について、行政施策も必要だが地域の人たちが現状を理解し、危機感をもって考えていくべき」と話す。

今後保護者連絡会では、アンケート結果を地区の会合で配るなど住民への周知を図っていきたい考え。 -

子ども地球サミット今夏開催へ

南箕輪村は、エコロジー啓蒙イベント「子ども地球サミット」を今年の夏に開催する。

30日の記者会見で、イベントを企画、運営するトリニティから概略が説明された。予算規模は1500万円で、村はこのうち300万円を補助することにしている。

南箕輪村は、去年を環境元年と位置づけ、キッズエコロジーコンサートを開催した。

今年は、そのコンサートのミュージカルを核にして、7月31日から8月3日までの滞在型のイベントにする計画で、名称も子ども地球サミットとなる。

小学3年生から6年生までが対象で、村内から50人、村外から25人を募集するほか、カザフスタンや台湾などの外国の子ども25人を招待する予定。

大芝高原に宿泊し、自然探検や野菜の収穫、環境をテーマにした意見交換もして、ミュージカルで発表する。

タレントの雪村いづみさんが特別出演する予定で、会見では雪村さんからのメッセージも紹介された。

トリニティ社長で子ども地球サミットのエグゼクティブプロデューサー沢由紀さんは、「入り口は遊びで出口は文化。交流して学びあい、長野から世界に環境の輪を広げていきたい」と話している。 -

南箕輪村中部保育園にデジカメ寄贈

オリンパス株式会社の労働組合伊那支部が30日、南箕輪村の中部保育園にデジタルカメラを贈った。

この日は、オリンパス労働組合伊那支部の2人が中部保育園を訪れ、3万円相当のデジタルカメラ1台を贈った。

そのお礼に園児から、年長の2クラスが作った花瓶がプレゼントされた。

オリンパス労働組合では、2000年から毎年、地域へのお礼として市町村にデジタルカメラを贈っている。

伊那支部は今年、伊那市、駒ヶ根市、南箕輪村の4つの保育園に贈る。

贈呈式のあと、2人は園児と一緒に遊んだ。

高島みよし園長によると、保育園ではカメラが足りず、古いものを修理したり、個人のものを持ってきて使っていたということで、「本当に助かります」と話していた。

保育園では早速、2月の豆まきでこのカメラを使うという。 -

新年お茶会で親睦

伊那市の障害者社会就労センターで恒例の新年お茶会が29日、開かれた。

お茶会には、山寺区の高齢者クラブ「白山クラブ」などが招待され、センターの利用者と一緒に静かな時間を過ごした。

お茶会は、今年1年無事に過ごせるようにとの願いを込めて行われている。

この日は、伊那市のサンライフ伊那で学んでいる煎茶道方円流が玉露を用意した。

煎茶道では、まず一煎目を飲み、お菓子を食べた後、二煎目を飲むという。

お茶席に座った人たちは、玉露の味と香りを楽しんでいた。

ある利用者は、「楽しみにしていました。とてもおいしかったです」と笑顔を見せていた。

白山クラブの笠松保会長は、「お茶会での交流という機会はあまりないので、いい交流ができました」と話していた。 -

ヤングドライバー表彰式

若手社員が交通事故防止を呼びかけるコンクールの表彰状伝達式が29日、伊那警察署で行われた。

企業の若手社員などで作るヤングドライバークラブで、交通事故防止活動の成果があった団体を表彰している。

優秀クラブに選ばれたのは、箕輪町の伸光製作所、NTN株式会社長野製作所、南箕輪村の信英畜電器箔、大明化学工業の4社。

受賞した4社は、社員に対する交通安全講習会の実施や、スタッドレスタイヤのチェックなど、それぞれ交通事故防止活動を行っている。

また、三洋グラビアの沖村綾さんが、ポスターの部で優秀賞に選ばれた。

ある受賞団体の代表者は、「表彰をされたことで、交通安全に対する会社の意識も高まると思う。今後も活動を続けていきたい」と話していた。

また、日ごろから警察活動に協力している人への感謝状の贈呈も行われ、伊那市の橋爪まんぷさんと箕輪町の春日恭三さんに感謝状が贈られた。 -

園児と小沢花の会が五平もち作り

伊那市の伊那西部保育園の園児が29日、日ごろ交流のある小沢花の会と五平もち作りを楽しんだ。

保育園には毎年、小沢花の会から卒園と入園の時期に花のプランターが贈られているほか、花壇づくりで交流している。

この日は、感謝の気持ちを込めた交流会をしようと、小沢花の会を招待した。

会から女性6人が訪れ、園児が五平もちの作り方を教わった。

園児は、半分ほどつぶしたご飯をラップに包んで丸め、割りばしに刺した。

五平もちはホットプレートで焼き、ごまみそを塗って出来上がった。

小沢花の会の会員は、「子どもたちと一緒に過ごせる時間がうれしい。楽しかったです」と話していた。 -

ガールスカウトの防災マップ入賞

社団法人日本損害保険協会が行っている防災マップのコンクールで、箕輪町のガールスカウトが作ったマップが入賞した。

マップを作成した箕輪中部小学校6年の橋本瑤子さんと、箕輪東小学校の吉沢楓さんが28日、箕輪町役場を訪れ、平沢豊満町長に入賞報告をした。

ガールスカウト長野県第34団では去年から、防災マップコンクールに応募していて、去年に引き続き入賞を果した。

コンクールには、全国の小学生から1235点が寄せられていて、15点の入賞作品が選ばれた。

2人は、町内の用水路をテーマに選び、2日間歩いて取材し、4日かかってマップを完成させたという。

マップでは、質問を開くと回答が出てくる扉を走る電車の上に並べるなどの工夫がされていて、コンクールでも、「質問電車が未来へ向け走っていくようだ」と評価されたという。

受賞について橋本さんは、「調べるのは草が茂っていたりして大変だったが、一生懸命作ったマップが賞をとれてうれしい」。吉沢さんは、「このマップが箕輪町の役に立てばうれしい」と話していた。 -

153号伊那バイパス工事へ

国道153号伊那バイパス伊那市工区の工事が、来月5日から始まる。

工事が始まるのは、伊那市福島の市道・西田河原線沿い。

現在架け替え工事が進められている新しい天竜橋から、テクミサワ付近まで760メートルを延長するもので、平成22年度の完成を目指している。

現在は、道路を拡幅するため西田河原線の両脇にある側溝を移設する作業が行われている。

153号バイパス工事は、平成9年度に事業に着手し、箕輪町木下地区から南箕輪村まで工事が進められてきた。

総事業費は215億円で、伊那市のナイスロードまで延長7.6キロの道路の建設を目指す。

全幅員は28メートルで、最終的には4車線化を目標としているが、今回の工事は暫定2車線で進められる。

事業着手から10年かかり、153号バイパス工事の伊那市工区がスタートすることになる。

同工区の安全祈願祭・起工式は、2月5日に予定されている。 -

スギ花粉飛散例年よりやや多い

飯田保健所は今年の飯田下伊那のスギ花粉の飛散予測を28日、発表した。

今年は例年よりやや多く飛散する見込み。

飯田保健所によると、スギ花粉の飛散開始時期は2月21日ごろからとしており、昨年より2週間ほど早い。

スギ・ヒノキの花粉飛散量は、昨年より多く、例年よりやや多い量になると予測している。

飯田保健所では、花粉症の人は医療機関や薬局に相談するなど早めの予防対策を呼びかけている。 -

新春囲碁大会

日本棋院上伊那支部の新春囲碁大会が25日、伊那市西春近のサンライフ伊那であった。

今年最初の大会で、会員を中心に箕輪町から中川村までの34人が参加した。

大会は、会員同士の交流を図るとともに、互いの腕前を競う場として開かれている。

この日は3段以上のクラスに19人、2段以下のクラスに15人が参加し、1人5局ずつ、クラス別のリーグ戦で競った。

小中学生も参加し、大人との対局に臨んでいた。

参加した人たちは、一手一手先を読みながら碁を打ち、今年の初碁会を楽しんでいた。

大会の結果、3段以上のクラスは箕輪町の林睦之さん、2段以下のクラスは南箕輪村の太田啓介さんが優勝した。 -

県がインフルエンザ警報発令

伊那市内の高校では学級閉鎖県は28日、インフルエンザが全県に流行していることから、インフルエンザ警報を発令した。

県の感染症発生動向調査では、今月19日から25日の1週間で一つの医療機関のインフルエンザ患者数が30人を超えている。そのため県では、全県に流行が拡大しているとして、この冬、初となるインフルエンザ警報を発令した。

県衛生部によると、伊那市内の高校2年生のクラスで、生徒数36人中9人が発熱や咳などの症状を訴え欠席しており、このクラスでは26日から30日までの間、学級閉鎖の措置をとっている。

県では、うがい、手洗いなど感染予防につとめるよう、呼びかけている。

32/(火)