-

丸正タクシーが人材派遣事業開始

駒ケ根市の丸正タクシーは運転手の派遣事業を本格的に始めた。タクシー運転手らの客待ちの時間を有効に活用できないか竏窒ニの発想から同社は05年11月に特定労働者派遣事業の許可を受けて業務を開始。今年に入って企業や個人、団体などから運転手要請の引き合いが徐々に増えてきている。現在約15人の運転手が24時間いつでも対応できる体制を取っている。要介護者の送迎などに対応するため、ホームヘルパー2級資格取得者もいるほか、車いす専用車や、乗り降りの際シートが回転できる機能を備えた福祉用車両も用意した。料金は最初の3時間までは1時間ごとに2600円。3時間を超えて以降は半額の1300円。

同社は、一人暮らしのお年寄りなどが非常の際に連絡を取れる「あんしんネットワーク」事業も併せて展開している。

問い合わせは同社(TEL82・3101)へ。 -

みはらしの湯にダチョウの卵を展示

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」で展示しているダチョウの卵が、訪れた入浴客の関心を集めている。

卵はみはらしファームの信州オーストリッチランド「ダチョウ牧場」が、年始のあいさつがわりに提供した。大きさは直径13センチ、高さ16センチ、重さは約2キロと平均的なものよりやや大きい。ダチョウの産卵シーズンは2月末縲・月末なので、冬の卵は珍しいという。

ダチョウを伊那市の名物として売り出す動きが活発化する一方、ダチョウの肉や卵をあまり知らない市民もいるため、多くの人に触れてもらおう竏窒ニ展示することにした。

卵は2、3カ月は持つため、しばらくは展示している。

みはらしの湯は、羽広荘と並んでダチョウ肉料理が味わえる施設。また、みはらしファームのとれたて市場には、ダチョウの生卵も売られている(卵は4月縲・月限定)。 -

かわいい鬼がデイサービスセンターへ

節分を前に宮田村デイサービスセンターで、保育園児扮するかわいらしい鬼たちが連日出没。高齢者と交流を深め、福を呼び込んでいる。

センターに隣接する東保育園の園児たちで、30日は年長の子どもたちが手作りした鬼の面をかぶって訪問。

デイサービス利用者と豆まきを楽しみ、座り込んで豆を一緒に食べた。

「かわいい鬼たちだねぇ」とおじいちゃん、おばあちゃんの目尻は下がりっぱなし。「鬼は外、福は内」などを歌い、節分行事をともに味わった。

園児は2日まで学年ごと訪問する。 -

【記者室】「闘犬の雄叫び」

本紙連載の人気エッセー「闘犬の雄叫び」の長期連載を記念して投稿者の山崎衛さんが駒ケ根市のアルプス中央信用金庫でロビー展を開いている。独特の味わいのある文章で読者の心をつかむ山崎さんとは一体どんな人か知りたい人も多かろう▼氏は温和な風貌のしゃれっ気に満ちた魅力的な紳士である。『この年になっても義理を欠き、人情を欠き、恥をかいて生きている。何ともかんともない…』そんな文章の端々に人生の困難をユーモアで包む余裕がうかがえる▼エッセーは04年1月8日付の第1回掲載以降、現在まで122回を数えるが「ただ見たこと、聞いたことをそのまま文字にしたに過ぎない」と本人はあっさりと言う。ああ、筆者にもそれができれば…。(白鳥記者)

-

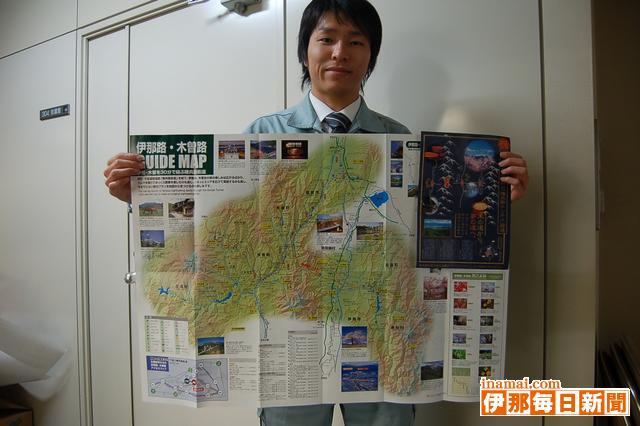

【特集 権兵衛開通】広域観光発展の道は?(1)交通

「近くて遠かった木曽路」。2月4日の伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通を控え、伊那バス=本社伊那市=に「路線バスはいつから運行するのか」と問い合わせの電話が入る。

伊那竏猪リ曽間の路線バス運行について、昨年夏から伊那バス、おんたけ交通、JRバス関東が検討したが、木曽の人口などを考え、採算が合わないと判断した。

伊那バスは「これまで伊那竏猪リ曽間の交流がなく、利用者がどれくらいいるのかわからない。バス会社だけで運行し、赤字で会社がつぶれてしまうようでは困る」としながら「地域住民のトンネル開通への期待感は大きい」と地元のバス会社として責任も感じている。

昨年12月、伊那市に対し、行政が補助してくれるなら運行したいと意向を伝えた。

市は、伊那・木曽の8市町村や観光協会、交通機関などで構成する権兵衛街道活性化協議会に議題として上げ、地域の実情などを踏まえて路線バスの方向性を探る。「伊那側に興味を持つ高校生などがいると聞く。通学や通勤だけでないメリットもある」と話すが「市単独では無理。他地域にもかかわることで、全体で考えたい」。

伊那バスは、市からの回答を待って再度検討する。

木曽町のおんたけ交通にも路線バス運行の問い合わせがあるものの「開通後すぐの運行は無理。行政の補助があれば検討したい」と答えている。

伊那バスは2月の土・日曜日、日帰りの「サンキュー木曽路ツアー竏猪リ曽馬の里縲恁茆ヤ明神温泉」を企画したところ、予想以上の反響があった。「観光バスや自家用車などかなり入り込むが、開通1年後くらいには落ち着くのではないか」と話す。

伊那バス観光も3月、木曽路の奈良井宿やくらしの工芸館などを回る日帰りのツアーを企画。「開通後は関心が高いと思うが、いつまで続くか。反響をみていきたい」と話しつつ、行楽候補地の一つになりうる題材とみる。

また「これまで地元というと伊那谷だったが、開通で木曽も入り、売り込みも考えられる」と視野に入れる。

高速バスの利用者について、伊那バスは木曽から伊那に流れてくると予想。東京行きの場合、木曽からは1日2便。伊那は16便で、およそ1時間に1本のペースで運行されている。そのため、伊那で乗車する木曽の利用者の増加が考えられる。

一方、伊那市の白川タクシーは「開通してみないと分からないが、自家用車の行き来で、タクシーにそれほど影響がないのでは」とみている。

木曽から伊那の飲み屋街に来るための乗り合い運行は「飲みに来るのに、片道5千円も6千円も払ってくるのか」と期待度は低い。 -

災害時対応・新潟の小千谷市に学ぶ

伊那市は28日、防災講演会を市駅前ビルいなっせで開いた。04年10月に発生した地震当時、小千谷市の東小千谷小学校長だった俵山迪夫氏と同小学校などの避難所運営に当たった市職員の小見山昭氏が講演。参加者はメモを取るなど熱心に耳を傾けていた。

自主防災組織の育成勉強に役立てるための会に、市内の学校関係者や消防団員ら約250人が参加。新潟県中越地震で避難所運営などをした2人から、避難所生活についてなどの話を聞いた。

俵山氏は「災害が起きた時にはグラウンドや公園、お寺などに人が集まる。人がいるところには情報が集まり、不安が解消される。緊急時を考えて、住民が待機しても心配させないように、施設を整備しておく必要がある」とした。

自主防災組織の対応としては「災害の時に何ができるか、住民の技能をまとめる。迅速な安否確認の方法を決める。ライフラインの復旧に対して、地元でできることを明確にする」と助言した。 -

「ひな祭り展」きょうから

伊那市西町区伊那部の旧井澤家住宅で1日から、「雛(ひな)祭り展」がはじまる=写真。明治後期から昭和初期の雛人形約10点をはじめ、立ち雛を描いた掛け軸などが飾られている。19日まで。伊那部宿を考える会(田中三郎会長)などの主催。

雛人形は地元旧家などに伝わる品が多く、その中でも5段飾りが一際目を引いている。そのほか、雛祭りの歌をつづった書や、地域の絵画教室メンバーが描いた立ち雛の絵などが並び、華やいだムードに包まれている。

会では4日の権兵衛トンネル開通記念に向けてイベントを開こう竏窒ニ、一足早い雛祭り展を企画。会場には、会員の一人がトンネル開通に寄せて詠んだ俳句5句の色紙もある。

4、5日は入館無料で、甘酒を持て成す。4日竏・3日は地酒「伊那部宿」や焼酎の販売もある。

入館料は一般200円、小中学生100円。午前9時縲恁゚後4時。 -

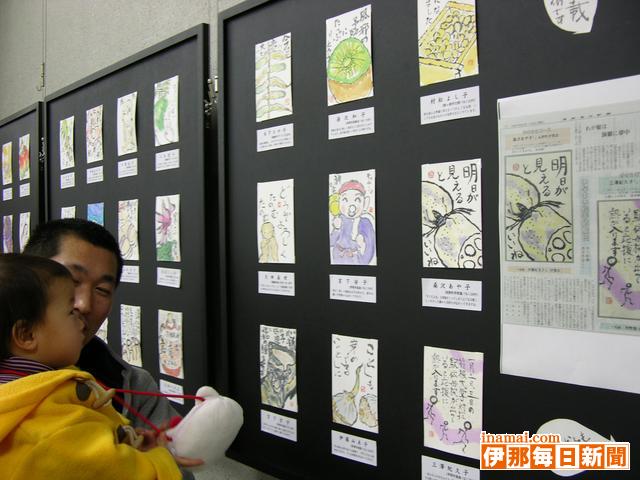

「いなまい絵手紙駅伝」原画展始まる

伊那毎日新聞社の日曜版に掲載中の絵手紙の原画展が31日、伊那市荒井区錦町のアルプス中央信用金庫本店ロビーで始まった。作者一人ひとりの味のある絵と題材によせた心温まる一言が、見る人の関心を集めている。3月3日まで。入場無料。

絵手紙教室「ゆう絵画教室」(講師=坂本勇、同市美篶)の生徒の書き下ろし作品。エッセイスト・斧研つね子さん(同市西町)のエッセー「山裾(やますそ)の井戸端だより」の挿絵として掲載され、・ス絵手紙駅伝・スとして、毎週2人づつの生徒らが次から次へとバトンタッチする方法で登場している。

04年8月末の初回から本年1月末までに掲載した、上伊那を中心に諏訪地方の生徒93人、93点を展示。農作物や風習など、季節の到来を告げる作品など、作者の感性がうかがえる作品ばかり。坂本さんの講評もよせられていて、見応えのある展示となっている。

同信金を利用する年配女性は「何人か知り合いの名前もあって、皆楽しそうに絵手紙を描いている様子が伺えた。いっぱい作品が並んでいて、見ているだけでも楽しい」と話していた。

土・日曜日、祝祭日は休み。午前9時縲恁゚後3時。 -

節分の向け、鬼が勢ぞろい

ふっくら鬼、怖い赤鬼、スマートな青鬼、鬼が勢ぞろい-。飯島町の各保育園は3日の節分に向け、各クラスごと鬼の面づくりをしている。

七久保保育園でも毛糸やボール紙、クレヨンで色を塗るなど鬼の面づくりに熱中した。

ウサギのようなふっくらとした角を持った癒し系の鬼、小さいが、真っ赤に塗って迫力を出した鬼、縞模様がユニークな面など、それぞれがイメージした鬼が勢ぞろい。遊戯室に集まり、本番に備え「ガオー」と発声練習もした。 -

花巻き寿司の講習体験

駒ヶ根市東伊那のふるさとの家は28日、輪切りにした断面に鮮やかな絵柄が現れる「花巻き寿司」の講習体験会を開いた。食材を工夫しながら、ハッチョウトンボとチューリップの太巻きを完成させた。

花巻き寿司を研究する地元の女性グループ「花巻きこまちゃん」のメンバーが指導。市内外から48人が参加し、春らしく可愛らしいデザインに取り組んだ。

ハッチョウトンボは新作。ゴボウの漬物やかんぴょうなどで目や体を表現した。

いよいよ輪切りに。中から想いどおりの絵柄が姿を現し、一斉に歓声があがった。

初めて花巻き寿司に挑戦した女性は「切った瞬間が何とも言えない楽しさがあった」と話していた。

講習体験会は3月にも開く。

##写真

子どもも参加。色鮮やかな花巻き寿司は味も抜群で、視覚と味覚の両方満喫していた -

屋内でワカサギ釣り?

宮田村図書館「みんなのひろば」は28日開き、牛乳パックを再利用した「ワカサギ釣りゲーム」を工作。親子でつくり、氷上ならぬ屋内で・ス穴釣り・スを楽しんだ。

牛乳パックを切って、ワカサギづくり。色を塗ったり、うろこに見せるシールを貼ったり、独創的な魚たちが完成した。

雰囲気を盛り上げようと、輪の中に手作りしたワカサギを置いて、気分は穴釣り。あったかい室内で、チビッコ太公望が次々と釣りあげ、歓声をあげていた。 -

箕輪町消防団夜警巡視激励

箕輪町消防団は昨年12月中旬から各分団の計画に沿って、町民が安心、安全に暮らせるようにと火災予防を呼びかけて夜警をしている。27日夜、平沢豊満町長、消防署長、箕輪町警部交番所長、消防団長らが各分団を巡視し、団員を激励した。

第5分団の屯所では幹部以上の10人が整列。登内寛智分団長が、夜警実施状況とともに、現在まで異常がないことを報告した。第5分団は、昨年12月27日から3月7日まで延べ33日間の日程で、午後7時半から11時まで、3人が三日町と福与全域を夜警している。

平沢町長は「大変冷え込む中ご苦労様。乾燥して火災発生の環境が整っている。大変だが予防消防のため最大限の努力をしてほしい」、荻原利一団長は「雨や雪が降らず大変乾燥している。すみずみまで広報して火災が起きないようお願いする」と訓示した。

箕輪町警部交番の倉田千明所長は、「犯罪はいつ発生するかわからない。消防施設や車など十分管理して被害にあわないように。寒い中だが健康に注意して頑張って」とあいさつした。 -

初級園芸福祉士実践事例発表会

日本園芸福祉普及協会(進士五十八理事長)は28日、初級園芸福祉士らによる実践事例発表会を駒ケ根市役所南庁舎で開いた。県内外の園芸愛好家ら約40人が参加し、花壇作りやグループの活動など園芸に関する体験の発表を行うなどして情報を交換し合った。

地元の「駒ケ根花と緑と水の会」(萬幸一会長・56人)からは2人が演壇に立ち、それぞれ体験などを発表した。副会長の田村修さんは、04年に自治組合長となったことから「ふれあい花壇」に地域で取り組んだことや、勤務する小学校で子どもたちとの花作りを通じて得たことについて発表し「大切なのは生まれ育った自然の中で家族や地域の人たちとの心のつながりを持つことだ」と訴えた=写真。事務局長の小原茂幸さんは会の活動を紹介し「病院や商店街を花で飾るサポートなどを行っている。活動を通じて地域に貢献したい」と述べた。 -

足元から考える健康教室

宮田村の地域活動グループ「いきねっと宮田」は29日、日本転倒予防運動指導協会副理事長の牧内隆雄さん=飯田市=を講師に足元から考える健康教室を村民会館で開いた。一般住民約60人が参加して、老後も元気に過ごすための日常の体の手入れについて学習。見落としがちな指や足裏の感覚の大切さを学び、楽しみながら簡単な体操に挑戦した。

牧内さんは、転倒による骨折が原因で寝たきりになる人が多いと説明。ちょっとした気づかいが老後の暮らしに影響することを話し、誰でも気軽にできる体のメンテナンスを教えた。

特に足元のケアについて繰り返し指導。靴や靴下の正しいはき方を解説し、本来の足の機能を回復させることが転倒予防につながると話した。

丸めてボール状にした新聞紙を足指でつかむなど、ゲーム感覚の体操も紹介。参加者は普段余り気にかけない足裏の感覚をよみがえらせながら、笑顔で取り組んだ。

イスに立ったり座ったりする連続運動や基本的なストレッチなども学習。ほんの少し自分自身の体を見つめ直すだけで、体の感覚が軽くなるくことを肌で感じていた。

いきねっと宮田は女性の視点でむらづくりに協力しようと活動。身近な生活問題をテーマに、住民に広く参加を呼びかけて講演会や学習会などを開いている。 -

「闘犬の雄叫び」展

伊那毎日新聞に連載中の人気エッセー「闘犬の雄叫び」が100回を超えたことを記念して、投稿者山崎衛さん=駒ケ根市=によるロビー展が駒ケ根市のアルプス中央信用金庫赤穂営業部で30日から始まった。軽妙な語り口と独特の視点でファンの多い山崎さんのエッセー作品9点が拡大パネルで展示されている。山崎さんは「日常の生活の中で感じたことを自然体で書いてきただけだが、こんなに長く続くとはまったく思っていなかった。書くことで世の中のことを考える習慣がついたね。こんなばかばかしい内容のものでも読んで面白いと思ったり、活字や文章に触れるきっかけになってくれればうれしい」と話している。

山崎さんの友人である田中由明さん、矢亀政美さんの撮影した風景などの写真10点も展示している。

2月20日まで開催中。入場無料。 -

50人余で熱戦 新春囲碁大会

日本棋院上伊那支部は29日、新春囲碁大会を伊那市西春近のサンライフ伊那で開いた。小学1年生から80代までの愛好者51人が集まり、自分の腕を競った。

対局は3段以上のA級(33人)と、2段以下のB級(18人)のクラス別による変則リーグ戦。小学生も大人に交じって対等に戦う戦いや、「まいった」と碁盤をじっとにらみつけ、相手の戦術に頭を抱える姿もあった。

結果は次の通り。

【A級】 (1)鬼頭隆雄(6段)駒ヶ根市(2)北村俊郎(8段)中川村(3)藤原善信(3段)高遠町(4)城倉定広(4段)伊那市(5)石井国彦(5段)伊那市

【B級】 (1)田中千翔(2級)西春近北小5年(2)滝沢慧(8級)伊那小3年(3)城倉恒久(2段)伊那市 -

「独立」をテーマにそれぞれの感性を表現

上伊那や諏訪地域の高校生有志によるファッションショーが29日、伊那市駅前ビル・いなっせであった=写真。「In‐dependence(独立)」をテーマに、それぞれの感性を表現。スポットライトを浴びた個性的な衣装が次々と披露され、約200人の観客を魅了した。

昨年に続き2回目で、伊那北、赤穂、諏訪実業、諏訪二葉に加え辰野、伊那西高校が新たに参加。計6校の生徒12人が約50点をデザイン・制作し、本人や友人、母親らがモデルを務めた。

服職関係の大学進学が決まっている、伊那北校3年の笠原瑠依子さん(伊那市)は「自慢の母親にプレゼントを」と、自分と母親、母親の友人の3着をデザイン。母親は「上京する前の最後の思い出になった」と白いドレスを着て、娘の独立を喜んでいた。 -

高遠・長谷の保育園年長児が作品展

高遠町と長谷村の4保育園の年長児56人による作品展が30日、信州高遠美術館で始まった。卒園を前に、これまでの成果を発表する恒例企画。この一年間に描いた絵の中から、1人1作品を選んで飾った。2月18日まで。

運動会のタイヤひきや玉入れ競争、夏祭りの踊りといった行事、プール遊び、土手滑りなど友達と楽しんだ様子や、両親の顔を描いた作品もある。いずれも心に残った思い出をクレヨンなどで画用紙いっぱいにいきいきと表現している。

幼いときから美術館に親しんでもらいたいという狙いもあり、期間中に、各保育園の園児が訪れて鑑賞する。

入館料は一般500円、小中学生150円。午前9時縲恁゚後5時(最終入館4時半)。火曜日休館。

問い合わせは、信州高遠美術館(TEL94・3666)へ。 -

権兵衛トンネル開通をPR

南箕輪村の大芝荘と大芝の湯のロビーに、2月4日の権兵衛トンネル開通をPRする横幕を取り付けた。しばらくの間、飾っておく。

横幕は縦50センチ、横3メートルで、ビニール製。「祝権兵衛トンネル開通 平成18年2月4日」の文字が入る。

これまで観光客から「木曽に寄っていきたい」と聞かれることがあったそうで「開通後は農道を右折し、権兵衛トンネルを抜けるルートが紹介できる」と話す。

2月には、木曽から訪れる日帰り利用客の予約が入り、トンネル開通に伴う利用客の増加に期待している。 -

身障協カラオケ交流会

駒ケ根市身体障害者福祉協会(北原和雄会長)は27日、恒例のカラオケ交流会を障害者センター高砂園で開いた。会員ら約30人が参加。『青い山脈』『リンゴの歌』『黒田節』など懐かしい歌を中心に思い思いの曲を紙に書いてリクエストし、代わる代わるマイクを握って得意ののどを披露し合った=写真。参加者は菓子やみかんなどをつまみながら歌に合わせて手拍子を打ったり、一緒に歌ったり竏秩B今年1年の平穏を願いながら楽しいひとときを過ごしていた。

-

福寿草咲いて春近し

厳しい寒さの中、新春の光集めてフクジュソウ輝く-。「福寿」と、おめでたい名前をちょうだいしたフクジュソウが、中川村や飯島町の民家の庭先で咲き始め、春近しを伝えている。

キンポウゲ科の多年草。多数ある花弁は黄金色で光沢があり、陽が射すと輝く。 -

消費生活大学閉講式

飯田消費生活センターと駒ケ根市は27日、05年度消費生活大学の閉講式を駒ケ根市の駅前ビル・アルパで行った。受講した上下伊那の49人のうち、全6回・12講座の9講座以上に出席した37人に修了証書が手渡された=写真。

飯田消費生活センターの久保田篤所長はあいさつで「もともとは消費者運動のリーダーを養成しようと始まったこの大学だが、身の回りで多くのトラブルが起きる今の時代にあって自分を守り、周りの人を守るための知識を学ぼうと一緒に勉強してきた。この講座をきっかけに、学んだ事を地域の中で生かしていってほしい」と期待を述べた。修了者の一人は「食品表示や架空請求など身近な問題についてたくさんの勉強ができた。今後の生活の中でその知識が役に立つと思う」と話していた。

同大学は昨年11月4日から毎月2回、公開講座を含む全6回の講座を開き、保健所職員や司法書士、警察官などを講師に招いて生活にかかわるトラブル防止のための知識などについて学んできた。次回講座は06年秋頃に伊那市で開講される予定。 -

本場スリランカの紅茶が売れ行き好調

宮田村のスリランカ料理店アルッガマゲは昨年11月から、本場同国の紅茶をベルシャイン駒ヶ根店(駒ヶ根市)に卸し、販売を開始している。売れ行き好調で今月末からはベルシャイン伊那店(伊那市)でも取り扱う予定だ。

スリランカ出身の同料理店オーナー・ウダヤ・アルッガマゲさんが自ら母国の紅茶工場に足を運び、日本人の好みにあう20数種類の銘柄を厳選。

価格は市販品よりも若干高めだが、ベルシャイン駒ヶ根店では発売開始からわずか2カ月間で250個を売り上げた。本物志向が受けて、リピーターも多い。

紅茶の他に各種カレーの素も発売中。「アルッガマゲ」店内でも従来通り取り扱っている。問い合わせはスリランカ料理アルッガマゲ85・0080。 -

日本一の桜のまちづくりへ

「日本一の桜のまちづくり」に向け、三峰川みらい会議は3月上旬、三峰川沿いに桜を植える。3月31日の伊那市・高遠町・長谷村の合併をとらえ、全国に誇れる桜のまちづくりを実現する。

「日本一の竏秩vは三峰川みらい会議の桜チームがまとめたもので、28日、三峰川行政地域懇談会で提言した。

基本方針は、地域住民と協働しながら、三峰川の自然を保全し、地域の活性化につなげること。具体的に、桜の名所・高遠城址公園へのアプローチとして、三峰川と天竜川の合流点から三峰川沿いを中心に桜を植栽。コヒガンザクラ、ソメイヨシノなど樹種を変え、長期間、花を楽しめる場を提供する。

また、桜の名所を結びつけるマップ作り、写生会や写真撮影会などを通した全国発信などを考え、交流人口を増やす。信州大学農学部の協力も得て、施肥など学習しながら、地域住民が「桜守」となるように進めたいとする。

懇談会では、参加者が植栽する桜のオーナー制を提案。子どもの誕生、入学、卒業など記念樹にすることで、三峰川沿いに植える桜1本1本に愛情が入り、人も集まると考える。07年度から導入する方向。

三峰川みらい会議は「新市全体を桜の名所にする息の長い活動」とし、継続して植栽・保全に取り組んでいく。

◇ ◇

第6回三峰川地域行政懇談会が28日、伊那市役所であった。三峰川流域の市町村や住民ら約80人が出席し、三峰川を中心とした協働のまちづくりを考えた。

三峰川みらい会議の織井秀夫代表は、伊那市・高遠町・長谷村の合併によって三峰川の源流から天竜川の合流点までが1つとなることに触れ「民間と行政が一緒になり、幅広く新しい三峰川の姿ができれば」とあいさつ。

そのあと、ワークショップで、三峰川みらい計画の基本方針「環境」「治水」「利用」の部門ごとに意見を交わした。

「利用」では、参加者から▽源流域の探訪▽三峰川流域の食材を楽しむ▽お勧めスポット情報をまとめる▽三峰川の魅力のPR竏窒ネどが挙がった。

そのほか、ヤマトイワナの保護・育成、自然環境を保全するための三峰川憲章づくり、子どもが遊べる川づくりなどもあった。

これらは、地域住民と行政の協働のまちづくりの第一歩にしたいとした。 -

買い物客に大増税阻止を訴え

上伊那地域協議会は28日、伊那市や箕輪町の大型店で「大増税阻止県下一斉行動」を展開した。各単組役員ら約30人が3店舗に分かれ、買い物客にチラシなどを配って大増税ストップを訴えた。

定率減税は家計の負担を軽減する目的で導入され、所得税は税額20%相当、個人住民税では税額15%相当が控除される制度。

地域住民に1月から定率減税が半減され、さらにこのままでは廃止になることを知ってもらい、廃止反対の声を大にしていこうと取り組んだ。

ベルシャイン伊那店では、役員12人が出入り口に立ち、買い物客にチラシとティッシュ1千部余を手渡した。チラシには「増えてます!あなたの税金」と、定率減税の半減で年収500万円の納税者で年間3万8千円の実質増税となることなどが記される。

上伊那地協では、定率減税の廃止反対を訴え、伊那市内などを広報車で回っている。 -

全国藩校サミット5月下旬に高遠町で開催

高遠藩の藩校「進徳館」があった高遠町で5月27、28日、第5回「全国藩校サミット」がある。新市誕生後のため、伊那市・長谷村も加わった実行委員会が26日発足し、進徳館の教育精神の継承、発展を目的に町で定めた「進徳館の日」を開催日に決め、内容を検討した。

藩校サミットは全国の藩主末裔や藩校関係者らが集い、これまでに「湯島聖堂」(東京都)や、会津藩の「日新館」(福島県)などで開催されてきた。

進徳館精神を現在の教育に生かす町では、「進徳館精神を今に、未来に」をテーマに、信州大学の笹本正治教授らの講演、パネルディスカッション、実学を重視した進徳館教育を実践する地元の中・高校の生徒による学習発表などを予定。2日目は進徳館や高遠藩のゆかりの地を巡って研修する。一般参加者も含め約400人を見込んでいる。

実行委員長の伊東義人高遠町長は「藩校サミットを成功させ、進徳館の日をさらに発展させていきたい」と述べ、協力を求めた。 -

31日まで ベル伊那「新春大絵画展」

中央画壇の文化勲章作家から現存の人気作家まで作品が集まる「新春大絵画展」は31日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。日本画、掛け軸など約70点を展示販売している。

高山辰雄の「菜の花」片岡球子の「わらべ」、伊東深水の「南枝、小杉放庵の「金太郎」、川合玉堂の「水郷麦秋」などの日本画や掛け軸が注目。油絵では田崎広助の作品も並んでいる。

長野県出身作家の池上秀畝、中村不折、菊池契月、中川紀元などの作品も多数展示している。

関係者は「美術館クラスの作品が並ぶ内容の濃い展示なので、見るだけでも価値がある」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

伊那市の荒井区高齢者クラブが健康セミナー

伊那市荒井区の高齢者クラブ(長田伊三男会長)は24日、市駅前ビルいなっせで、年一回の健康セミナーを開いた。同区錦町の宮下歯科医院の宮下堯人院長(86)が高齢者の健康問題について話し、趣味で取り組むマジックも披露した=写真。

宮下さんは「高齢になると、寝たきりになる人もいるが、いいところもいっぱいある。いいところだけに感謝することが私の健康の縮図」と切り出すと、「その人の生きがいとなる趣味を持つことは大切。私はマジックをするが、人を喜ばせることで、自分も喜ぶことができる」と話した。

宮下さんは自分の一日の健康法について「就寝はいつも午後10時。室温、湿度には気をつける」「年を取るとお互いにしゃべることも少なくなるので、鏡の前で発生練習や、顔の体操をする」などと語った。 -

高齢者クラブ連合会新年祝賀会

駒ケ根市高齢者クラブ連合会(池上重雄会長)は26日、06年の新年祝賀会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。会員ら約100人が出席し、ステージで繰り広げられる会員らの歌や踊りなどの出し物を楽しみながら酒を酌み交わして今年が良い年になるよう祈った。

池上会長は昨年の活動について「マレットゴルフ大会、体育祭、芸能祭など多くの行事があったが、悲しいことに会員が初めて交通事故で亡くなった」と1年を振り返り「これを教訓に今年も自分の安全は自分で守って事故を起こさないようにし『健康は宝である』の言葉を実行してほしい」とあいさつした。 -

消費者の会が石油値上げをただす

「どうして南信はガソリンが高いの?」「灯油の値段はいつ下がるの?」など、高値が続く石油について消費者が石油販売業者の代表に聞く懇談会が26日、駒ケ根市役所で開かれた。市内の主婦らでつくる駒ケ根消費者の会(林富代会長)の運営委員ら約10人が、石油商業協同組合上伊那支部南部ブロック長の武井二郎さんを招いて素朴な疑問をぶつけた=写真。

この冬の灯油の高値の原因について武井さんは「気象庁の長期予報で暖冬だと発表されたため、石油元売り各社が灯油の生産調整を行った結果、思わぬ寒さによる消費拡大で品薄になったことが大きな要因ではないか」、南信のガソリン価格が高いことについては「1店舗当たりの販売量が少ないため」などと説明した。ガソリンの価格を店頭表示すべき竏窒ニの質問に対し武井さんは「掛売りと現金売りの価格差の問題などから表示していない店がほとんど。個人的には表示すべきだと思う。組合に持ち帰って前向きに取り組みたい」、灯油はいつ値下がりするかについては「3月になれば竏秩vなどと回答した。

説明を聞いた消費者の会の委員らは「販売店は値上げでもうけているとばかり思っていたが、苦労も少し分かった」などと感想を話していた。

191/(月)