-

各地で秋の例大祭

秋晴れの広がった7日、各地の神社で秋の例大祭が行われました。

伊那市荒井の荒井神社では、子ども相撲が奉納されました。

例大祭に合わせ毎年行われていて、今年で31回目です。

小学校1年生から6年生までの男女99人が参加し、学年ごとのトーナメント方式で優勝を争いました。

参加者の中には、学校の相撲クラブに所属している子どももいて、白熱した取り組みが繰り広げられていまいした。

小松朝雄区長は「土俵際まで攻められても諦めない姿が多く見られた。今後も地域の伝統を大切にしていきたい」と話していました。 -

江副行昭さん 傘寿記念窯吹展

10月1日で満80歳を迎えたガラス工芸家、江副行昭さんの傘寿を記念した作品展が7日から伊那市長谷の工房で始まりました。

伊那市長谷のアートビレッジ信州内に工房を構え作品作りをしている江副さんは、ガラス工芸の第一人者で、土を高温で溶かしてつくる熔壌ガラスは、独特の輝きを放ちます。

昭和57年に高遠に工房を構えた江副さんは、その後長谷に活動の拠点を移しました。

今回メインに展示されているのは、宝珠およそ50点です。

2年ほど前から宝珠を題材に制作していて、熔壌ガラスの神秘的な側面が見えてきたということで、購入した人からは、願い事がかなったなどという声もあるということです。

これらの作品は、去年の12月に制作しました。

江副さんの傘寿を記念した作品展は、13日まで、伊那市長谷のアートビレッジ信州内、長谷ガラス工房ギャラリーで開かれています。 -

第35回 伊那市民美術展

伊那市民美術会の会員による、洋画や工芸の作品展が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で、開かれています。

作品展の35回目の開催を記念して、今回は、会場を伊那市のいなっせから信州高遠美術館に移して開かれました。

作品展には、洋画や日本画、工芸など、会員62人の作品が展示されています。

伊那市民美術会は、昭和51年に発足しました。

会員同士の親睦や技術向上、地域の文化向上を目的に活動しています。

作品展は、昭和53年に伊那まつりに合わせて1回目が開かれ、今回で35回目になります。

会長の橋爪まんぷさんは、「プロからアマチュアまで、様々な作品が並んでいるので気楽に楽しんで見て欲しい」と話していました。

第35回伊那市民美術展は、14日(日)まで、信州高遠美術館で、入場無料で開かれています。 -

まほらいな市民大学 入学式

伊那市の生涯学習講座、まほらいな市民大学の第15期生の入学式が5日いなっせで行われました。

第15期生として入学したのは、34歳から83歳までの80人です。

学長の白鳥孝市長は、「これからの2年間、出会いと絆を大切に励んでいただきたい」と式辞を述べました。

講座は、2年間で地元出身の映画監督などの講義のほか、飯田市上郷の人形浄瑠璃の見学、地域の寺社めぐりなどが予定されています。

入学生を代表して、西箕輪の清水智子さんは、「先輩の足跡を引き継ぐよう精進する覚悟。出会いを大切に健康で明るく楽しく友情の輪を広げていきたい」とあいさつしました。

入学式記念講演では、信州ジビエの第一人者で茅野市のフランスレストラン、オーベルジュエスポワールのオーナーシェフ、藤木徳彦さんがフランス料理の食文化とジビエの魅力について話しました。

まほら伊那市民大学は、平成10年度から始まり、これまでに約900人が卒業しています。 -

朝食レシピ 試食審査会

市民から朝食レシピを募集し、朝食習慣の定着を進めていこうという伊那市の朝食レシピコンクールの試食審査会が9月30日に伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で開かれました。

集まった朝食レシピは、子ども部門に58作品、親子部門に4作品の62作品で、この日は、書類審査を通過した6作品の調理と試食審査が行われました。

伊那市食育推進会議が行っていて今年で4年目の取り組みです。

指定された旬の野菜10種類の中から3種類以上を使うことが条件で、どのレシピも野菜たっぷりの健康メニューとなっていました。

審査の結果、梅しそごはんにおくら納豆「さっぱり朝ごはんで賞」には、西村香穂さん。

サラダに味噌マヨネーズ、「これぞ!夏の朝食で賞」には、瀬沼柚貴くん。

野菜いっぱいオムレツにねばトマトスープ、「夏野菜で元気いっぱいで賞」には、丸山智也くん。

おくら納豆にかぼちゃのサラダ、「ヘルシーな朝食で賞」には、池田竜雅くん。

鉄火味噌に冷奴サラダ、「元気もりもり朝ごはんで賞」には、西村舞佳さん。

巣ごもり卵に野菜サラダ、「仲良しで賞」には、広瀬千代美さんと倉田夏希さんのペアが選ばれました。

食育推進会議では、今回のレシピを一般公開することにしていて、「簡単になりがちな朝食にもう一品野菜を増やしてもらいたい」と話しています。 -

アートビレッジ信州内に「アートスペース巧」オープン

伊那市長谷非持のアートビレッジ信州内に、芸術家の作品を展示する、「アートスペース巧」がオープンしました。

アートスペース巧は、伊那市長谷非持のアートビレッジ信州内にオープンしました。

ここに工房を構える、鍛金家の土屋豊さんが、各地の芸術家の作品を紹介するスペースを作ろうと

開設しました。

展示スペースは20坪で、現在、オープン記念として「精鋭作家招待展」が開かれています。

会場には、地元長谷や東信、県外などで活動する作家の、陶磁器や木彫

などの作品、約200点が展示されています。

アートビレッジ信州は、1995年に6人の工芸家が集まって、芸術活動の拠点として作られました。

土屋さんもそのメンバーのひとりで、発足からまもなく20年を迎えるにあたり、活動を活性化させようと、このアートスペースを作りました。

土屋さんは、今後、年4回ほど展示会を開いていきたいということです。

アートスペース巧オープン記念「東信・南信精鋭作家招待展」は、10日(水)まで、伊那市長谷非持のアートビレッジ信州で開かれていて、入場は無料です。 -

伊那西高校インターアクトクラブが信大留学生と交流

奉仕活動や国際交流の活動を行っている伊那市の伊那西高校インターアクトクラブが29日、信州大学の留学生と交流しました。

交流会には伊那西高校のインターアクトクラブの部員や中国、バングラデシュなどからの留学生50人が参加し、万華鏡を作って交流しました。

伊那西高校インターアクトクラブは、奉仕活動や国際交流の活動を行っていて、信大留学生との交流は10回目です。

生徒は、留学生に工作のしかたを教えながら交流していました。

ある生徒は、「外国の人が考えていることなど、普段聞くことのできない話ができてよかった」と話していました。 -

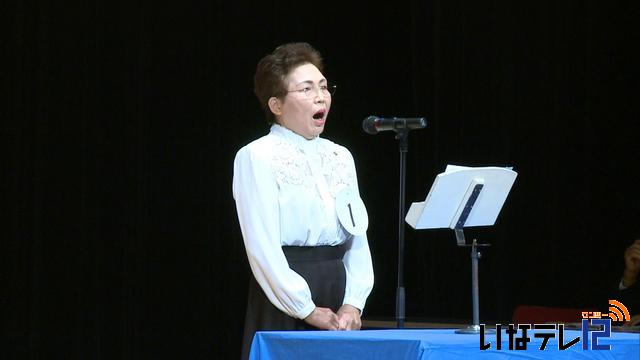

楠洲流吟道大会

詩吟の楠洲流吟道大会が30日、伊那市のいなっせで開かれました。

楠洲流吟道大会は毎年開かれているもので、30日は450人ほどが参加しました。

詩吟楠洲流聖楠会は、上伊那の東部・竜東・竜西・伊北・伊南の5つの吟詠会で作られています。

大会では、仁科五郎盛信が織田軍と戦った様子を表現した詩、高遠城懐古を全員で吟じました。

個人吟詠の部では、初級者や中級者の部ごとに、支部の代表が発表しました。

大会に向け1年間練習を重ねてきたということで、堂々と吟を披露していました。

北原荘洲大会会長は、「皆力強く吟じていた。楠洲流の心意気を大いにしめしていた」と話していました。 -

図柄入りリンゴを収穫

上伊那農業高校の果樹班は、10月23日に長野県で開かれる高校の農業クラブ全国大会をPRしようと、9月30日、図柄の入ったリンゴを収穫しました。

図柄は、第63回日本学校農業クラブ全国大会をPRする内容で、地域の関係機関などに配られます。

大会の催し物の一つ、クラブ員代表者会議を上伊那農業が中心的に運営することから、この図柄の入ったリンゴに取り組みました。

特殊の遮光シートを表面に張り、日光をさえぎった部分が文字として浮かびあがります。

2種類の図柄をPR用のシナノドルチェという品種に一部貼って今日収穫を行い、2,500枚をシナノスイートに貼り、大会直前の10月の第3週に収穫を予定しています。

図柄入りのシナノスイートは、全国大会で販売されるほか、参加する全国の400校にプレゼントされる予定です。

また、来年度開催予定でしたが震災で開催が不可能となった宮城県の農業高校に贈る復興祈願のリンゴも300個用意されています。 -

高遠ブックフェスティバル

3年前から高遠町を本の町にしようと始まった、高遠ブックフェスティバルが、今年は地域住民主導で開かれました。

高遠町商店街の店舗前には本棚が置かれ、誰でも手に取って読んだり、買ったりすることができます。

「読み終わった本でも、他の人にとっては読みたい本かもしれない」と地域に本を募ったところおよそ4千500冊が寄せられ、店頭や空き店舗などに本が並べられました。

高遠ブックフェスティバルは、読書愛好家らでつくるグループが始めたもので、今年から地域住民が主体となって運営を行いました。

本の町プロジェクトの春日裕代表は「5年後、10年後に町の横に本が佇むようなイベントにしていけるよう頑張っていきたい」と話していました。

ブックフェスティバルを運営する本の町プロジェクトでは、今回の売り上げ全額を東日本大震災の義援金として寄付するということです。 -

春近神社 内藤家より奉納の甲冑見つかる

明治4年に高遠藩の内藤家が、伊那市の春近神社に寄進した甲冑が見つかりました。

神社の蔵から持ち出されたのは、縦横およそ40センチ、高さ50センチの箱です。

27日は、区や神社の関係者およそ10人が見守る中、箱の中からは兜や鎧、草鞋などおよそ30点が出てきました。

市の学芸員によりますと、箱に張られた札から、今からおよそ140年前の明治4年に内藤家の所領内にあった神社に奉納した116点のうちの1つだという事です。

蔵の中にあった事や長年持ち出されなかった事もあり、保存状態もよく、パーツも揃っているという事ですが、目録が無いことから作られた年代は不明です。

地区住民によりますと、代々神社の役員の間では、蔵の中に鎧がある事が言い伝えられていましたが、中身を確認する事は無かったという事です。

9月に伊那市高遠町で、馬の鎧が見つかったとの新聞記事を見た地区住民と神主が改めて蔵の中を確認し、鎧を見つけたという事です。

今回見つかった甲冑は、11月に開かれる地区の文化祭で一般公開される予定だという事です -

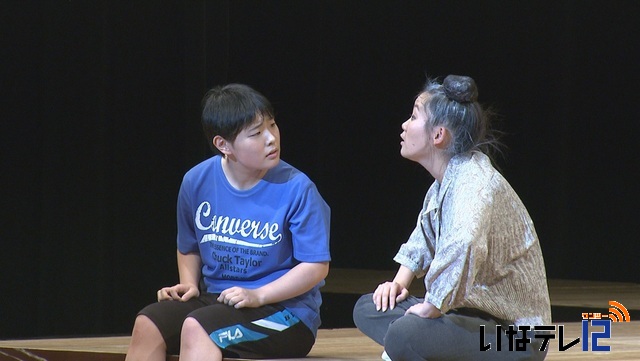

高校演劇 伊那西地区代表に

上伊那地区の高校演劇部の合同発表会が23日、伊那市の伊那文化会館で開かれ、審査の結果、地区代表には3年連続で伊那西高校が選ばれました。

発表会には、演劇部のある6つの高校から、約80人の生徒が参加しました。

作品は、シリアスな物からコメディーまで様々で、生徒たちは、夏休みや放課後の時間を利用し練習してきた成果を披露しました。

地区代表に選ばれた、伊那西高校演劇クラブが演じたのは創作劇の「BORN(ぼーん)帰り」です。

この作品は、震災によりいまだに家に帰る事が出来ない人達を思い、家の持つ意味の深さを伝えようと作られました。

作品では、お盆を控えた信州の旧家を舞台に、人の拠り所となる家がある喜びや、家族の絆が描かれています。

クラブ長の前澤温さんは「稽古どおり、息の合った舞台ができた。県大会では、女子高である伊那西らしい舞台に磨きをかけ、全国大会出場を目指したい」と話していました。

伊那西高校演劇クラブが出場する県大会は、11月に松本市で開かれる予定です -

小学生がトヨタの自動車経営学ぶ

箕輪町の箕輪北小学校でゲームを取り入れた社会科の授業が21日行なわれ、児童たちが車と環境、経済について楽しく学びました。

トヨタマーケティングジャパンが行っている小学生向けのプログラムを取り入れ、車と環境や経済との関わりをボードゲームで学びました。

5年3組では、5月の臨海学習の際、トヨタの工場を見学し、さらに理解を深めようとプログラムに応募しました。

体験プログラムは、全国の小学校で行なわれていて、児童や教師の評価も高いということです。

児童たちは、車の開発や環境、経済のイベントが盛り込まれたすごろくで自動車会社を経営しました。

担任の小山堅治教諭は、「楽しみながら経営や環境のバランスを学べ、有意義だった」と話していました。 -

灯籠にほおずきちょうちん 幻想的な雰囲気

五穀豊穣に感謝する伊那市高遠町の灯籠まつりが、22日から23日にかけて行われ、商店街は多くの人でにぎわいました。

辺りが暗くなり始めた午後6時頃、手作りの灯籠や稲穂に見立てた「ほおずきちょうちん」にあかりが灯されました。

灯籠まつりは、鉾持神社の例祭として春に行われていましたが、観桜期と重ならないよう、現在秋に、五穀豊穣に感謝する祭りとして行われています。

着物を着て風情を楽しんでもらおうと、去年から始まった着物の着付けには、40人ほどの予約があり、町内3店の呉服屋で着物を着ていました。

着付けを終えた女性らは、記念写真を撮るなどして祭りを楽しんでいました。

高遠囃子の巡行も行われ、訪れた人たちは灯籠やちょうちんのあかりの中、幻想的な雰囲気を楽しんでいました。 -

すくすくはうす幼児救急法学ぶ

南箕輪村の子育て支援施設すくすくはうすの利用者を対象にした幼児救急法の講習が、20日行われました。

20日は、保育園入園前の親子30組が、講習会に参加しました。

講師を務めたのは、辰野町在住の日本赤十字救急法指導員で、辰野町消防団団長の古村 幹夫さんです。

小さな子どもの一番の死因は不慮の事故だということで、古村さんは、いざというときのための救助方法を説明しました。

体重に0.08をかけた量が血液の量だとして、古村さんの場合は、血液量は、900ミリリットルのペットボトル6本分に当たります。

3分の1の血液が失われると危険な状態になるため、子どもの血液量を把握しておき早く止血することが大切と話しました。

また、子どもの事故は、喉にものを詰まらせてしまうことが多いということで、その対処方法などを指導していました。

古村さんは、「まず一番大切なのは、事故の予防です。そして、お母さん、お父さんが救助を受ける立場にならないことも大切。いろいろなことに気をつけて大切ないのちを守りましょう」と話していました。 -

縄文人の春夏秋冬

伊那市創造館の第8回企画展「縄文人の春夏秋冬」が21日から始まりました。

4,500年から5,500年前の縄文時代中期の土器を中心に石器なども含め、100点以上が並びます。

カエルを表現したとされる紋様がついた土器を春、収穫のために使ったとされる石器を秋と位置づけるなど、縄文人の暮らしにあわせ展示しました。

伊那谷から出土した土器の特徴はからくさ模様だとされていて、見所の一つです。

また、地域によって微妙な違いも確かめることができます。

南にいくほど丸みを帯び、土器に描かれている線も北は直線、南は曲線が多いということです。

学芸員の濱慎一さんは、「南にいくほど人が丸くなると言われるが、性格の違いも楽しむことができる」と話しています。

期間は、来年1月7日までで、火おこしや縄文料理づくりの体験など関連したイベントも計画されています。

創造館では、「限られた資源の中で自然と共存し、知恵と工夫を働かせ生きていた縄文時代に思いをはせてもらいたい」と来場を呼び掛けています。

観覧料は、高校生以上が200円、小・中学生は100円となっています。 -

小学生対象ジオツアー 初開催

伊那市は、南アルプスの成り立ちなどを子ども達に知ってもらおうと、市内の小学生を対象にした南アルプスジオパークツアーを21日、伊那市長谷で初めて開きました。

21日は、長谷小学校の3年生縲・年生およそ50人が、学校のそばにある溝口露頭や戸台の化石資料室などを見学しました。

ジオパークは、地層や地形、断層などの地質現象を観察できる場所です。

ツアーでは、ジオパークガイド4人が子ども達に分かりやすく説明しました。

このうち、溝口露頭を見学した3年生のグループでは、地元長谷出身の穴澤辰幸さんが、話をしました。

溝口露頭では、総延長およそ1,000キロを越えると言われている中央構造線をみることができます。

他に、戸台の化石資料室では、戸台層で採取されたサンカクガイやアンモナイトの化石を観察しました。

穴澤さんは「化石から、戸台層は1億2千年ほど前は海だったことが分かる」と話していました。

伊那市では、来月にも市内の2つの小学校を対象にツアーを予定していて、今後もジオパークを教育に役立てていくとしています。 -

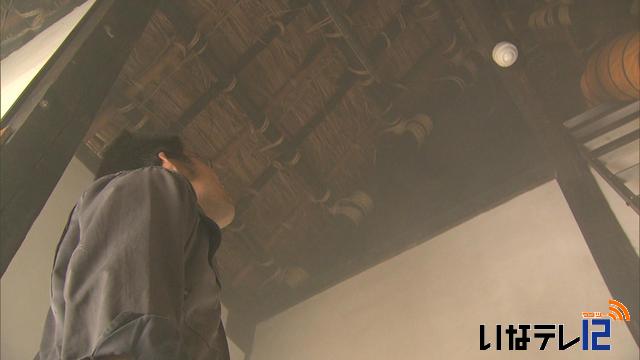

進徳館かやぶき屋根 燻蒸作業

国の文化財に指定されている、伊那市高遠町の進徳館で12日、かやぶき屋根を煙で燻して、虫がつかないようする作業が行われました

作業を行ったのは、栃木県にあるかやぶき屋根のメンテナンスを行う専門業者です。

この業者では伊那市の依頼を受け、年に3回、進徳館の燻蒸作業を行っていて、トラックに乗せた窯から、ダクトを使い、煙を進徳館の屋根へと送っていました。

かやぶき屋根は、煙で燻すことで、虫よけや、殺菌作用があり、萱が長持ちするという事です。

文化財に指定されている多くの建物では、防火の観点から、建物内で火を使う事が禁止されているため、このような方法で燻蒸を行います。

今日は、薪およそ24キロを使い、5時間程燻して作業が終了したという事です。 -

南箕輪村小児童が農業用水施設を見学

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生は20日、農業用水に関係する施設などを見学しました。

農業用水に関係する施設の見学は、地域の農業用水の歴史や役割について学習してもらおうと毎年上伊那地方事務所などが行っているものです。

20日は、南箕輪村久保にあるパセリ農家の池田政幸さんのビニールハウスで農業用水が使われる様子などを見学しました。

池田さんは、ハウスの横にパイプを這わせ、霧状にしてパセリに吹きかけています。

一週間に2,3回の頻度で10分間に1,000リットルの水をまいているということです。

池田さんは、「パセリが折れないように霧状の柔らかい水を吹きかけている」と説明していました。

児童はメモを取ったり、水に手をかざしたりしながら見ていました。

20日はこのほかに標高の高い所へ農業用水を送る施設なども見学しました。 -

地区選抜県展

県内7箇所から選抜された優秀作品を展示する地区選抜県展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、県内全域から集まった日本画、洋画、彫刻、工芸作品107点が展示されています。

長野県美術展は、毎年1回開かれていますが、今年は会場の都合で開催が見送られました。

そのため、1年間の空白にならないよう、長野県美術展運営委員会の方針で、県内7つの支部の美術展の入選 作品の中から優秀な作品を選抜して、展覧会を開く事になりました。

県展では、洋画の出品作品では50号までとサイズが決まっていますが、選抜県展では規定がないため、最も 大きなもので200号の大作が並んでいます。

また、全県で審査する県展とは選出方法が異なるため、各地区の特色がみられるのも、見どころということです。

訪れた人は、「大きさも自由でのびのびとした力作ぞろい」自身の作品が展示されている人は、「各地区から選抜された作品がそろい、見ごたえがある。今回限りかもしれない展示会なので、出品できて幸運だった」と話していました。

この地区選抜県展は、27日(木)まで伊那文化会館展示ホールで開かれていて、23日と、26日には、県を代表する作家たちによるギャラリートークも予定されています。 -

阪本家資料 矢澤さん公開

伊那市高遠町の矢澤章一さんは、蔵で保管していた高遠藩学の祖で砲術家の阪本天山とその子孫に関わる歴史資料を、17日初めて公開しました。

矢澤さんは、所有している資料を伊那市教育委員会に寄託するため、高遠町歴史博物館の北原紀孝館長らを招き、資料を公開しました。

資料は、江戸後期から明治時代のものが大半で、火薬の製造法や、銃の鋳造法がかかれたものなど、500点ほどあります。

公開されたのは、阪本天山の甥で天山の養子になった俊道(通)一族が伝える歴史資料です。

俊道が高遠藩から諏訪の高島藩に移り、その後、阪本家と親しくしていた山中家に、資料が入った蔵ごと土地が分譲されました。

山中家の蔵が取り壊されることになった際、山中家の親戚にあたる矢澤さんが相談を受け、資料一式が入った箪笥などを預かり、大切に保管してきました。

このほど、天山の子孫で陶芸家の坂本俊人さんが天山直筆の砲術の免許などを伊那市に寄付したことを知り、それに関係する資料なので、一緒に管理されたほうがいいと考え、矢澤さんも伊那市教育委員会に寄託する事にしました。

高遠町歴史博物館でも、これだけまとまった資料が、きちんとした出所から出てくるのは大変貴重としています。

矢澤さんは、元の所有者である山中家からの寄託品として、高遠町歴史博物館に預けたいとしています。 -

ギネス認定のプラネタリウム上映

投影する星の数が560万個と多く、世界で最も先進的なプラネタリウム投影機としてギネスに認定されている「メガスター」の上映会が、箕輪町で行なわれました。

箕輪町文化センターホール内に設置された仮設エアドームの中で、16日・17日の二日間にかけて、15回プラネタリウムの番組が上映されました。

従来、プラネタリウムで投影される星の数は9千個程度でしたが、「メガスター」は、560万個の星を映し出すことができるほか、軽量なため持ち運ぶ事ができます。

更に、これまでできなかったオーロラや、雪が降る星空などの表現も楽しめます。

上映が終了すると、観客からは拍手が起きていました。 -

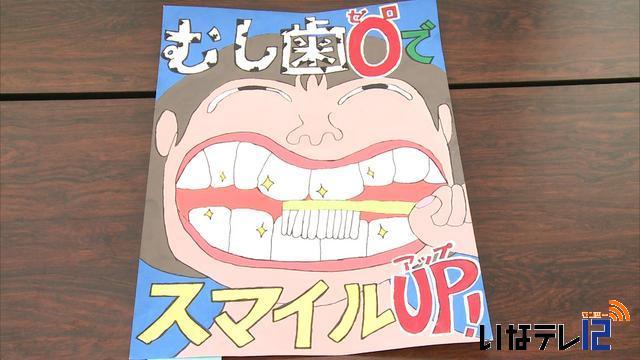

歯の衛生に関する図画・ポスターコンクール

歯の衛生に関する図画・ポスターコンクールの審査会が13日、伊那市西町の上伊那歯科医師会館で開かれ、伊那市の美篶小学校4年の大脇歌歩さんの作品がポスターに採用されることが決まりました。

コンクールには上伊那の小中学校から620点が寄せられました。

大脇さんの作品は、「むし歯ゼロでスマイルアップ」というキャッチコピーと絵がマッチしている点、仕上がりが綺麗な点などが評価されました。

ポスターは300枚用意され、上伊那の保育園や小中学校などに配られることになっています。 -

ディズニー魔法の教室 長谷小で出前授業

千葉県の東京ディズニーリゾートを運営する企業の従業員の出前授業「魔法の教室」が14日、伊那市の長谷小学校で開かれました。

魔法の教室は、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドが関東の小学校を対象に開いているものです。

今年から長野県でも実施されるようになり、南信地域では長谷小学校で初めて開かれました。

14日は、ディズニーリゾートでアトラクションの仕事をしている斎藤隆幸さんと、清掃の仕事をしている土屋美菜子さんが、「思いやりの魔法」と題し、ゲームを交えながら話をしました。

スプーンを使ってお手玉を隣りの人に渡すゲームでは、「どうやったら相手がお手玉を取りやすいかを考える、これが思いやりです。普段の生活でも相手の立場に立って物事を考えるようにしましょう」と話していました。 -

伊那北高 合唱コンクール

伊那北高校伝統の合唱コンクールが14日伊那文化会館で開かれ、澄んだハーモニーが会場に響きました。

毎年恒例の合唱コンクールで、審査によって最優秀の金賞などが決まります。

今年は、1年から3年まで全20クラスが始業時間前や放課後に練習してきた成果を発表しました。

発表を聞いた音楽教諭は、「3年生は特に豊かなハーモニーで合唱に深みが出ていた。」と話していました。

審査の結果、最優秀賞の金賞には、3年E組が選ばれました。 -

伊勢神宮奉納画 披露展覧会

下伊那郡高森町で活動する松尾隆康さんによる伊勢神宮奉納画 披露展覧会が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、伊勢神宮の社殿の建て替えに伴い奉納する作品2点を含む50点ほどが展示されています。

奉納する作品のうち、絹織物に描いた「舞楽 蘭陵王図」は伊勢神宮の神に捧げる舞をイメージして描かれたものです。

「豊穣図」は、朱色に染まる伊勢の景色と黄金に輝く稲穂が表現されています。

伊勢神宮奉納画披露展覧会は17日(月)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。 -

山岳写真協会南信支部 写真展

日本山岳写真協会 南信支部の第18回写真展 「貌(かたち)・季節の中で」が、伊那文化会館で17日から始まりました。

会場には14人の作品56点が展示されています。

全て、ここ1年ほどで撮影された作品で、春夏秋冬の順に並べられています。

日本山岳写真協会南信協会は、今年で創立18年目を迎えます。

主に、中央アルプス、南アルプスなど、地元の山岳を中心に撮影しています。

北アルプスで撮影された「朝霧の弓折岳」は、朝の光と、霧がつくるグラデーションをとらえた作品です。

こちらは北アルプスの燕岳で撮影された作品で、月の光に山々が浮かび上がっています。

南信支部には、最近、高校生などの若手や新人が入り、活性化しているということです。

この日本山岳写真協会南信支部「貌・季節の中で」は、17日(月)まで、伊那文化会館で開かれています。 -

阪本天山ゆかりの品 15点寄贈

「高遠藩学の祖」とされる阪本天山の子孫で、伊賀焼陶芸家の坂本俊人さんが11日、白鳥孝伊那市長を訪ね、天山直筆の砲術の免許などの歴史資料15点を市に寄贈しました。

三重県在住の坂本さんは、4年前に市内で個展を開いたのがきっかけとなり、伊那市を訪れるようになりました。

進徳館や高遠町歴史博物館など、天山に関する資料を見て、「天山が今でも尊敬され、自分のルーツもこの地にある」と感じ今回の寄贈を決めたという事です。

寄贈された品を前に、白鳥市長は「天山を再び評価し、再び認識できる良い機会になる」と話していました。

阪本天山は、1745年に高遠藩の砲術家の家に生まれ、大阪で砲術を、江戸で儒学を学びました。

文武両道の気風を築いた高遠藩学の祖と称され、幕末に欧米の軍隊と唯一互角に戦う事ができたとされる和式砲術を発明しました。

今回寄贈された品は、砲術に関する免許や伝書など15点で、最も古い物は、1794年に天山が弟子の岡村八(おかむらはち)弥(や)に出した免許です。

高遠町歴史博物館によりますと、天山直筆の免許を確認したのは初めてで、他に砲術の動きを記したマニュアルとなる目録もあり、天山の教えを知る貴重な資料をいう事です。

高遠町歴史博物館では、10月24日から阪本天山の特別展で、寄贈された15点を公開する予定です。 -

子育て支援センターでハーモニカ演奏

伊那市の上の原子育て支援センターで11日元保育園園長によるハーモニカ演奏が行われました。

11日は、元保育園園長の松崎政恵さんと下島典子さんが支援センターを訪れ、ハーモニカを演奏しました。

支援センターでは、親子で楽しめる場を設けようと子育て講座を毎月開いていて、楽器の演奏や読み聞かせなどを行っています。

下島さんと松崎さんは退職してから趣味でハーモニカを始めたということで、今日は童謡など10曲ほどを演奏しました。

松崎さんは、「子供がリズムを取ったりしていて、楽しみながら聞いてくれて嬉しい」と話していました。 -

鼻煙壺を伊那市に寄贈した沖さんに感謝状

嗅ぎタバコを保管する容器、鼻煙壺100点を伊那市に寄贈した沖正一郎さんに市から11日感謝状が贈られました。

11日は信州高遠美術館で贈呈式が行われ、白鳥孝伊那市長から沖さんへ感謝状が手渡されました。

沖さんは25年ほど前に上海で売られていた鼻煙壺を見て興味を持ち、それ以降3000点以上を収集しました。

信州高遠美術館では沖さんが寄贈した鼻煙壺の展示会が開かれていて、およそ150点が展示されています。

鼻煙壺は嗅ぎタバコを保管する容器のことです。

嗅ぎタバコは鼻から吸う粉末状のタバコで、17世紀頃ヨーロッパの貴族を中心に流行したということです。

ガラスや金属、陶器などで作られていて、細かい細工や絵が施されています。

鼻煙壺展 沖正一郎コレクションは、10月1日まで信州高遠美術館で開かれています。

311/(月)