-

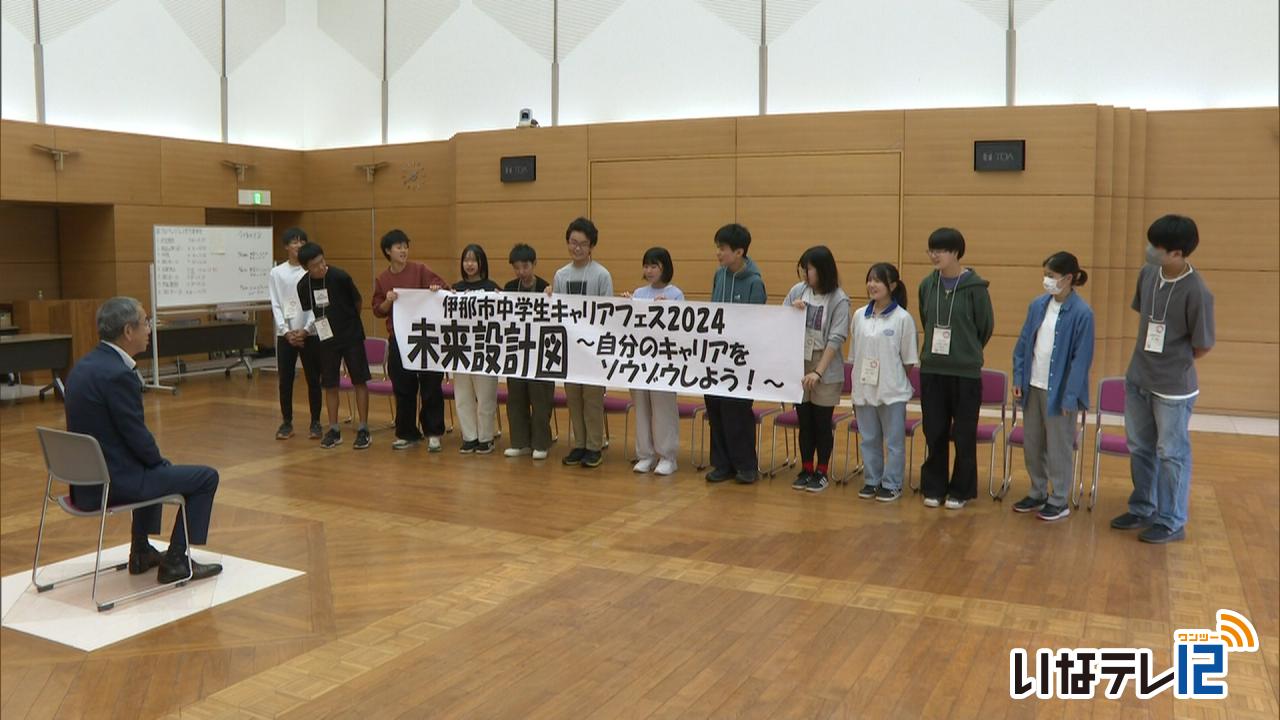

伊那市中学生キャリアフェス 生徒実行委員会

11月21日に開かれる伊那市中学生キャリアフェスの生徒実行委員会が8日市役所で開かれ、今年のテーマが発表されました。

テーマは「未来設計図~自分のキャリアをソウゾウしよう」です。

テーマには、未来に興味や関心を持ち、自分のキャリアについて想像を膨らませ、創り出していってほしいという思いが込められています。

今日は中学生実行委員会が、白鳥孝伊那市長を前にテーマを発表しました。

白鳥市長は「キャリアフェスでは、大きな視野で自分の人生や地域、日本のことを考えていってほしい」と激励していました。

伊那市中学生キャリアフェスは、伊那市内の中学2年生が集まり、地域の大人から仕事や生き方について話を聞き理解を深めるものです。

伊那市中学生キャリアフェスは、11月21日(木)にエレコム・ロジテックアリーナで開かれ、伊那市にゆかりのあるおよそ90の企業や団体が出展します。

-

天空のオーケストラ 伊那文化会館で演奏

鹿嶺高原コンサート 天空のオーケストラが5日に開かれました。

雨のため、会場を伊那市の伊那文化会館に移して行われました。

コンサートは、自然の中で音楽を楽しんでもらおうと鹿嶺高原を会場に行われる予定でしたが、雨のため、伊那文化会館のホワイエに会場を移し行われました。

コンサートには、伊那市の伊那フィルハーモニー交響楽団、女声合唱エーデルワイス、男声合唱団Gaku あわせておよそ90人が出演しました。

より現地の環境に近づけようと、ホワイエの扉が開けられ、建物の外で楽しむ人の姿もありました。

コンサートでは、会場を訪れた人も一緒になって伊那市の歌を演奏しました。

伊那ケーブルテレビでは、19日(土)から、9月に鹿嶺高原で収録したリハーサルの模様を121チャンネルで放送します。

-

中曽根の権現桜 保存作業

長野県の天然記念物に指定されている箕輪町中曽根のエドヒガンザクラ(権現桜)の保存作業が9月25日に行われました。

9月25日は、中曽根の権現桜の幹を支えるための支柱の取り付け作業が行われました。

エドヒガンザクラは、木の高さは15メートル、根元の周囲は8.2メートルあり、樹齢の推定は千年です。

幹の強度が低下してきていることから安全対策として、県と箕輪町の補助金を受けて所有者が実施したものです。

支柱は長さおよそ9メートル、太さ20センチの鋼鉄製です。

コンクリートを入れて固定しました。

この保存事業は、9月中旬から行われていて枝の剪定や、土壌に肥料をまき樹勢回復を図るということです。

-

小出太鼓が権現まつりに向け稽古

伊那市西春近の和太鼓グループ小出太鼓は6日に開く太鼓イベント、権現まつりに向け稽古に励んでいます。

2日はメンバー約15人が伊那市西春近の稽古場に集まり、祭りで披露する曲の練習をしていました。

小出太鼓はグループを結成して約40年で現在は小学生から高校生までが9人、大人10人の合わせて19人で活動しています。

権現まつりは、太鼓演奏を楽しんでもらおうと、毎年開かれています。

権現まつりは6日日曜日の正午から伊那スキーリゾート下にある小出太鼓稽古場で開かれます。

当日は太鼓演奏のほか、スペシャルゲストによる空手の演武などが予定されています。

-

高遠第2・第3保育園 園児と保護者がお別れ会

伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園の老朽化による建て替えのため、1日に園児と保護者が園舎のお別れ会を開きました。

1日は、園児およそ30人と保護者が園舎のお別れ会を開きました。

お別れ会では、園舎のリズム室などの壁に色ペンを使って親子で落書きをしました。

園児は好きな絵や文字を書いたりしていました。

落書きは保護者会と保育園が思い出作りをしてもらおうと企画したものです。

1日はほかに、園庭で年長と保護者が親子ドッジボール対決をしました。

年少と年中は、リズム室で運動会で行った音楽に合わせて布を広げる演目のパラバルーンを保護者と一緒に行いました。

園庭では全員で記念撮影が行われました。

高遠第2・第3保育園は、4日まで現在の園舎を使用し、その後は長藤の高齢者生きがいセンターを活用します。

解体は15日からで、新しい園舎は2026年2月に完成する予定です。

-

東春近で森の音楽祭

伊那市東春近の音楽団体が集まる野外コンサート「森の音楽祭in春近郷」が、29日に殿島城址公園で行われました。

音楽祭には、東春近で活動する11の団体と個人が演奏を披露しました。

森の音楽祭は、音楽文化の向上と発展を目的に毎年この時期に開かれていて、今年で18回目です。

-

高遠高校の生徒 信大の学生と漆塗り体験

伊那市高遠町の高遠高校書道専攻の生徒は12日、信州大学教育学部の学生と伝統工芸の漆塗りを体験しました。

講師は塩尻市にある漆器店の手塚希望さんが務めました。

今回体験したのは、「摺り漆」といわれる作業です。

思い思いの文字を書いた木の皿に漆を塗っていきます。

塗った漆を紙でふき取り乾かします。

この作業をあと2回繰り返します。

この日は、信州大学教育学部で書写書道教育を学んでいる学生も参加しました。

信大の学生は、書道と伝統工芸を融合させ長野県の伝統文化や芸術の保存、継承に取り組んでいます。

それを高遠高校が知り、高大連携の授業として行われました。

高遠高校では「授業を通してコミュニケーション能力を身に付けるほか、伝統工芸について知る機会になればうれしい」と話していました。

漆塗り体験の授業はあと2回予定されています。

-

高校演劇 弥生と伊那西が県大会へ

上伊那地区高校演劇合同発表会が、伊那市の伊那文化会館で22日に開かれ、伊那弥生ケ丘高校と伊那西高校が県大会出場を決めました。

発表会には、伊那弥生ケ丘、伊那西、赤穂、伊那北の4校が出場し、オリジナル作品を披露しました。

審査の結果、弥生と伊那西が県大会出場を決めました。

弥生の作品「鉄塔グニャリと曲がってる」は、思春期の高校生が、心身の変化を積み重ねながら、社会の違和感に立ち向かうという内容の2人芝居です。

照明などを含めた総合芸術としての完成度が評価されました。

-

伊那養護学校寄宿舎の花火大会

伊那市の伊那養護学校寄宿舎の花火大会で子どもたちに楽しんでもらおうと、伊那ライオンズクラブが6日に奉仕活動としてゲームコーナーを今年初めて出店しました。

花火大会を前に、伊那養護学校の体育館には、イベントコーナーが設けられました。

寄宿舎には現在およそ40人の生徒が月曜日から金曜日まで生活しながら学校に通っています。

伊那ライオンズクラブは、今回初めて花火大会に参加し、子どもたちが楽しめるイベントができないか学校に相談して射的や輪投げコーナーを出店しました。

花火大会はグラウンドで行われ、およそ40発が打ち上げられました。

-

箕輪中学校の新しい制服お披露目

箕輪町の箕輪中学校は、2025年度から50年ぶりに制服が変わります。

25日は新しい制服がお披露目されました。

50年ぶりに変わる新しい制服です。

ジャケット型のジェンダーレス制服となっています。

25日は町役場で定例記者懇談会が開かれ、制服のお披露目が行われました。

ジャケットやスラックス、スカート、ネクタイなどは生徒が自由に組み合わせることができます。

箕輪中学校では、2022年度から小中学校のPTAや教諭、教育委員会などが検討してきました。

エンブレムやボタンは、児童や生徒から募集した案を参考に、校章やもみじがデザインされています。

制服は、文化祭のファッションショーで生徒にお披露目されます。

箕輪中学校では、2025年度から新しい制服に変わります。

-

5年ぶりに復活民謡踊り

伊那市の伊那西高校のスポーツフェスティバルが25日に開かれ、5年ぶりに3年生が浴衣姿で民謡踊りを披露しました。

25日は3年生およそ100人が浴衣姿でダンシングオンザロードなどに合わせ踊りを披露しました。

民謡踊りは、3年生の伝統となっていて、この日に向けて踊りや浴衣の着付けを練習してきたという事です。

スポーツフェスティバルでは、他にもリレーや大縄跳びなどが行われました。

新型コロナの影響で、2019年以降、種目を絞り、時間を短縮し行っていました。

今年は5年ぶりに1日開催となりました。

生徒たちが自主的に行動し、お互いの頑張りを称え合って団結を深める事を目的としています。

-

伊那新校 伊那北に仮設校舎で建設進める

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校が再編統合する2028年度開校予定の伊那新校について、敷地内に仮設校舎を建て、既存校舎を使いながら順次、解体と新校舎建設を繰り返す新しい案が示されました。

24日は、伊那市の伊那合同庁舎で伊那新校再編実施計画懇話会が開かれ、県教育委員会が校舎建設の方針を説明しました。

新しい案は、伊那北高校の敷地内に仮設校舎を建て、両校の既存校舎を活用しながら新校舎建設をすすめるものです。

新校舎建設着工はこれまでより1年前倒しの2026年度で、2027年度から伊那北の生徒は新校舎の一部使用を始めるとしています。

統合方法は年次統合となります。

出席者からは「解体と工事が同時に進み、騒音や危険性がある」などの意見が出されていました。

県教委は防音対策を行う考えを示しています。

これまでは、伊那北の敷地に建てる新校舎が完成するまで、弥生に仮設校舎を建て、両校生徒が共に学ぶこと、統合方法については、一斉統合とする案が示されていました。

これについて地元から疑問の声が上がっていたことから今回、新案が示されたものです。

新校舎の完成は2030年度を見込んでいます。 -

絵島の284回忌法要

江戸時代に江戸城の大奥を舞台に起こった事件「絵島生島事件」で伊那市高遠町に流刑され生涯を終えた絵島を偲ぶ法要が伊那市高遠町の蓮華寺で7日に行われました。

今年で284回目となる法要には、伊那市観光協会会長の白鳥孝市長や絵島生島の縁で友好提携を結んでいる東京都三宅村の関係者およそ30人が絵島を偲び冥福を祈りました。

絵島は、江戸時代七代将軍家継の母に仕えていた大奥の女中です。

歌舞伎役者の生島新五郎の芝居を見に行き、門限に遅れたことを罪に問われ、絵島は高遠町に、歌舞伎役者の生島は東京都の三宅村に流刑となりました。

この事件は絵島と生島の悲恋として伝えられています。

法要が終わると、出席者は絵島の墓参りを行いました。

絵島生島事件が縁で、旧高遠町と三宅村は昭和45年に友好町村盟約締結、令和4年に伊那市と親善交流を締結しています。

-

上農生と富県小児童がサツマイモ収穫

南箕輪村の上伊那農業高校

の生徒と伊那市の富県小学校の児童は24日に小学校近くの畑でサツマイモを収穫しました。

この日は上農高校のコミュニティデザイン学科里山コースの2年生17人と富県小学校の4年生の児童23人がサツマイモ「紅あずま」を収穫しました。

今回収穫したサツマイモは5月に上農高校の生徒と富県小学校の児童が一緒に植えたものです。

児童は高校生に手伝ってもらい、サツマイモを傷つけないように掘り起こしていました。

今年度はサツマイモの苗植えや収穫を通して親睦を深め、来年度は木を薄く削ってつくる経木を使ったモノづくりを行います。

今回はおよそ20kgのサツマイモが収穫されました。

収穫したサツマイモは甘みが増すようにおよそ1か月寝かせ、11月に富県小学校で高校生と焼き芋大会をするということです。

-

燈籠祭で高遠ばやし練り歩き

収穫に感謝し無病息災を願う燈籠祭の宵祭りが22日、伊那市高遠町で行われました。

宵祭りでは、ほおづき提灯が飾られた高遠町内を住民が花笠をかぶり、三味線や笛、太鼓を使って高遠ばやしを演奏しながら練り歩きました。

燈籠祭は鉾持神社の例祭に合わせて伊那市商工会などが行ったものです。

新型コロナの影響により宵祭りの開催は5年ぶりとなりました。

22日は建福寺で伊那市有形文化財に指定されている石仏のライトアップも行われました。

石仏は江戸時代の高遠石工、守屋貞治などが作ったものです。

ライトアップは一般社団法人高遠石工研究センターが行ったもので、石仏を見やすいように普段は前面にはめられている格子が外されました。

石仏の周辺には市内の子どもたちが経木で作った燈籠約100基が飾られ訪れた人たちの足元を照らしていました。

-

まほらいな市民大学33人が修了

伊那市が生涯学習の場として開いている、まほらいな市民大学と大学院の修了証書授与式が19日ニシザワいなっせホールで行われました。

式では学長の白鳥孝市長から修了証書が授与されました。

まほらいな市民大学を修了したのは市民大学第25期生33人と大学院第9期生4人です。

修了生を代表して北澤克己さんは「学習を通して集まった仲間と親睦を深めることができた。ともに学んだ縁を大切にしていきたい」とあいさつしました。

野鳥をテーマに1年間研究し大学院を修了した春日正策さんは「意欲を持って研究を進めることができた。これからも学びを続け充実した人生をおくりたい。」とあいさつしました。

まほらいな市民大学を卒業した33人のうち2年間の皆勤者は13人、精勤者は6人で全47講座の平均受講率は93%でした。

-

上農 プロから花の栽培技術を学ぶ

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒はカーネーションの栽培技術を花卉農家から20日に学びました。

この日は植物コース2年の生徒18人が校内の圃場でカーネーションの栽培技術を学びました。

講師は伊那市富県で50年以上花卉農家をしている田中理一さんです。

この日の実習では不要な芽をつみ取る作業を行いました。

田中さんは「葉を傷めないように芽を摘み取ってください」と話していました。

この実習は上伊那農業農村支援センターの花の認知度を高めるプロジェクトの一環で行われたものです。

実習は年度内にあと2回予定していて、花の栽培現場の見学や、花卉農家との意見交換を行うということです。

-

西春近北小3年 コマツナギ植樹

伊那市の西春近北小学校3年生は、理科と総合的な学習でミヤマシジミを保護する活動を今年度初めて行っています。

18日はエサとなるコマツナギの苗を植えました。

18日は3年やまなし組の28人が伊那ミヤマシジミを守る会のメンバーに教えてもらい、コマツナギの苗を学校近くの道路わきに植えました。

3年生は1学期チョウについて関心を持ち、ミヤマシジミを卵から成虫に育てる取り組みなどを行ってきました。

学校内にミヤマシジミの里を作りたいと今回植樹することになりました。

ミヤマシジミは、大きさは2.5センチから3センチです。

現在、環境省と長野県の絶滅危惧種に指定されています。

コマツナギの苗は、同じくミヤマシジミ保護の活動を行う、伊那西小学校3年生から譲り受けたもので、およそ120本植えました。

うまくいけば、来年の9月頃にはミヤマシジミの姿が見られるようになるということです。

-

五平餅無償提供15年で記念給食会

伊那市西春近で五平餅を製造・販売する株式会社鈴平とJA上伊那が行っている五平餅の無償提供の15周年を祝う記念給食会が4日に伊那市長谷の長谷中学校で開かれました。

五平餅は、JA上伊那が米を提供し鈴平が製造しているものです。

鈴平は学校給食を作っていることから入学祝いとして上伊那の小学1年生に毎年、五平餅を贈る活動を行っています。

記念給食会では、長谷小学校の1年生と6年生、長谷中学校の生徒が集まり、鈴平の鈴木良典社長やJA上伊那の西村篝組合長らと一緒に五平餅を食べました。

五平餅は今年度、上伊那の小学校8市町村30校、1,126人に提供されたということです。

-

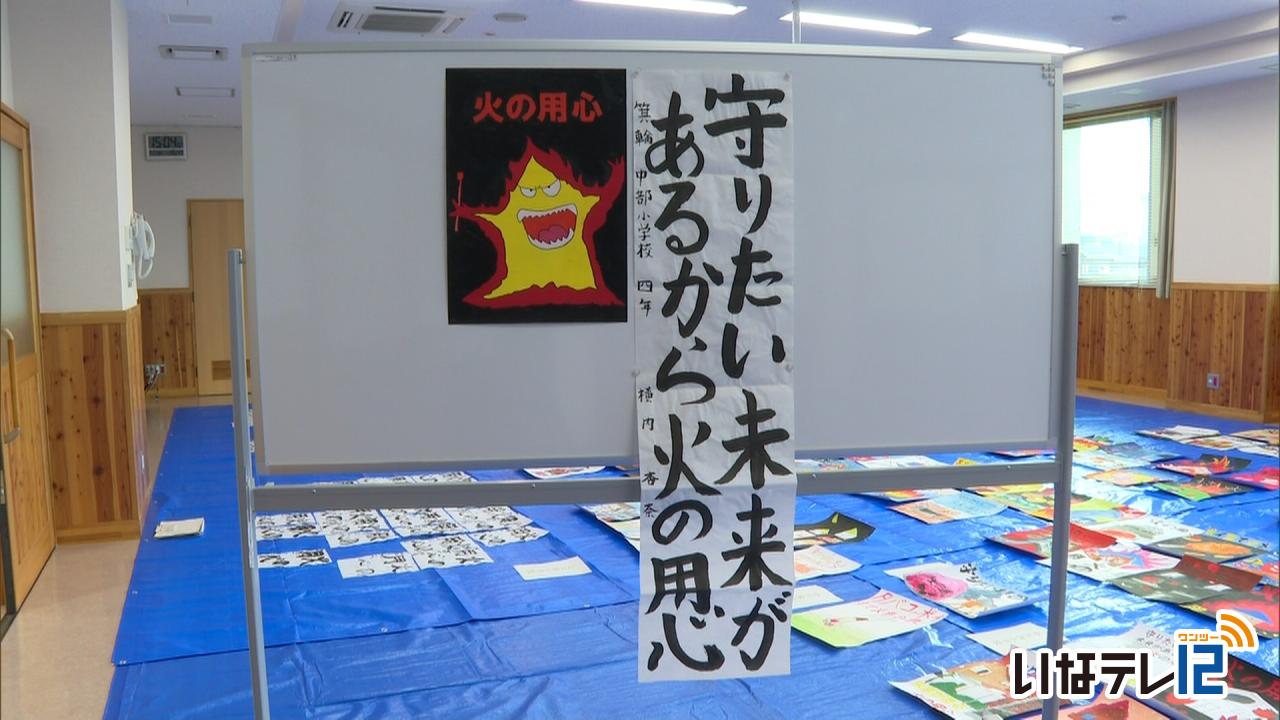

防火作品コンク 書道の部最優秀賞 横内さん(中部小4年)

上伊那防火管理協会小学生防火作品コンクールの審査が11日伊那市の上伊那広域消防本部で行われ、防火書道の最優秀賞には箕輪中部小学校4年の横内杏奈さんの作品が選ばれました。

コンクールは上伊那の小学校高学年を対象に上伊那防火管理協会が開いたもので、書道の部には67点、ポスター部には228点の応募がありました。

審査の結果書道の部の最優秀賞には箕輪中部小学校4年生の横内杏奈さんの作品が選ばれました。

ポスターの部の最優秀賞には、宮田小学校4年生の芳池朔さんの作品が選ばれました。

最優秀賞の書道とポスターはまとめられ、来年のカレンダーとして上伊那防火管理協会の会員事業所に配られるということです。

-

第77回長野県書道展の伊那地区展

第77回長野県書道展の伊那地区展が、伊那市の伊那文化会館で13日から始まりました。

会場には上伊那を中心とした一般と小中高生の作品、およそ760点が展示されています。

1階の美術展示ホールには一般と高校生の作品が並んでいます。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは、一般の部の特選には、南箕輪村の稲村春麗さんの作品と、伊那市の北原遙翔さんの作品が選ばれました。

学生の部では高遠高校3年の養田礼央さんの作品が選ばれました。

2階の小ホールには小中学生の作品が並んでいます。

小学生は12点、中学生は6点が特選に選ばれています。

関係者は「バラエティに富んだ作品が多く、レベルも高い」と話していました。

第77回長野県書道展の伊那地区展は、15日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

一般は300円、高校生以下は無料です。

-

上伊那岳風会 吟道大会

長野県上伊那岳風会の吟道大会が31日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

大会は日頃の稽古の発表の場として開かれたもので57回目となります。

一人で吟じる独吟や複数人の合吟など81の演目が披露されました。

大会には約100人が参加し力強く詠みあげる詩吟に耳を傾けていました。

俳句や短歌に節をつけて詠みあげる詩吟の普及に尽力した木村岳風は明治32年、今の諏訪市で生まれ近代吟詠の祖と言われています。

岳風が創設した日本吟詠学院には全国で約160団体、3万人が所属しているということです。

長野県上伊那岳風会の下平岳渓会長は「先人が長年にわたり作り上げてきた文化芸術の吟道を守り次代に繋げていきたい。」と話していました。

-

一休さんのはなおか 神子柴区に子ども神輿を贈る

長野市に本社を置き仏壇・墓石の販売を行っている株式会社一休さんのはなおかは、南箕輪村神子柴区に子ども神輿を、7日に贈りました。

7日は、引渡式が神子柴公民館で行われ、神輿がお披露目されました。

その後、さっそく子どもたちが神輿を担ぎ、会場内を練り歩きました。

贈られたのは、重さおよそ90キロほどある「子供用江戸神輿」1基です。

はなおかでは、創業40周年を迎えた2003年から毎年、公募により県内各地の町内会に神輿を贈っています。

神子柴区には、これまで神輿がなく、手作りのものを使っていました。

今年は5件の応募があり、書類選考の結果、神子柴区に贈られることになりました。

式では、代表児童2人がお礼の言葉を述べました。

神子柴区では、贈られた神輿を来年8月の例大祭で使用する計画です。 -

箕輪中部小で命の大切さを学ぶ集会

箕輪町の箕輪中部小学校は、かつて児童・生徒などが犠牲となった遭難事故について学ぶ「命の大切さについて考える集会」を6日に藤が丘体育館で開きました。

集会では、6年生がかつて起きた駒ヶ岳集団登山での遭難事故と、新潟県直江津での事故について話をしました。

児童は「駒ヶ岳集団登山の遭難事故は大正2年、1913年の8月26日に起きました。当時の中箕輪尋常高等小学校の11人の生徒と教師が犠牲となりました」と話していました。

直江津遭難については「昭和17年、1942年9月13日に起きました。当時の中箕輪国民学校の修学旅行で、新潟県直江津を訪れていた児童のうち、5人が高波にさらわれて犠牲になりました」と話していました。

集会ではほかに、先月広島市で開かれた平和祈念式典に出席した児童が発表を行いました。

箕輪中部小学校では、遭難事故から命の大切さを学んでもらおうと、毎年この集会を開いています。

-

伊那弥生ケ丘高校音楽会 3年B組が最優秀賞

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の音楽会が伊那文化会館で5日に行われました。

最優秀賞には、3年B組が選ばれました。

今年の音楽会では、1年生から3年生まで、合わせて16のクラスが歌声を披露しました。

生徒たちは、日ごろの練習の成果を発揮し、息の合った歌声を披露していました。

審査の結果、3年B組が最優秀賞となりました。

最後にはアンコール演奏が行われ、3年B組が合唱曲「一詩人の最後の歌」を歌いました。

伊那弥生ケ丘高校の音楽会の模様は10月5日から121チャンネルで放送します。

-

伊那北高校合唱コンクール 2Eが金賞

今年で57回目となる伊那市の伊那北高校の伝統行事、合唱コンクールが伊那文化会館で4日に行われました。

金賞には、2年E組が選ばれました。

今年の合唱コンクールでは、1年生から3年生まで、合わせて20のクラスが歌声を披露しました。

生徒たちは、日ごろの練習の成果を発揮し、息の合った歌声を披露していました。

審査の結果、2年E組が金賞となりました。

最後にはアンコール演奏が行われ、2年E組が合唱曲「春」を歌いました。

第57回伊那北高校合唱コンクールの模様は21日(土)から121チャンネルで放送します。

-

農業用水探検隊 児童が歴史や役割学ぶ

上伊那の小学生が地域の農業用水路の歴史や役割について学ぶ「農業用水探検隊」が5日から始まりました。

初日のこの日は、箕輪中部小学校の4年3組の児童32人が、上伊那地域振興局の職員から農業用水路について話を聞きました。

はじめに、松島の円筒分水工を見学しました。

職員は「円筒分水工は、水路からの水を周辺の農地に均等に行き渡るようにするものです」と話していました。

「農業用水探検隊」は、上伊那地域振興局が上伊那の小学4年生を対象に2007年度から毎年行っています。

児童は、円筒分水工を見学した後、近くのりんご農家を訪れ、水路の活用について話を聞きました。

こちらの農家では、水路の水を汲み上げ水やりや消毒を行っています。

その後は、木下にある西天竜幹線用水路の完成を記念した開田記念碑で水路の歴史を学びました。

職員は「西天竜幹線用水路は、天竜川の水をひいて新たな水田を開拓するために大正から昭和初期にかけて造られました。」と説明していました。

「農業用水探検隊」は11月まで、上伊那の小学校10校で行われる予定です。

-

教職員ドローンプログラミング研修会

上伊那地方視聴覚教育協議会は教職員向けのドローンプログラミングの研修会を3日に南箕輪村の南信工科短期大学校で開きました。

研修会には上伊那の小中学校の教職員など9人が参加しました。

小中学校の教員などでつくる上伊那地方視聴覚教育協議会が、プログラミングの授業に役立ててもらおうと開いたもので、今年で2年目です。

参加者は離陸や旋回の指示をタブレット端末で入力し、小型ドローンを飛ばしていました。

小学校ではプログラミング学習が必須になっていて、この研修会を基に伊那西小学校ではドローンを使用した授業を行うということです。

ある参加者は「画面上のプログラミングで終わらず、実物とリンクできるので児童にも楽しく取り組んでもらえそうだ」と話していました。 -

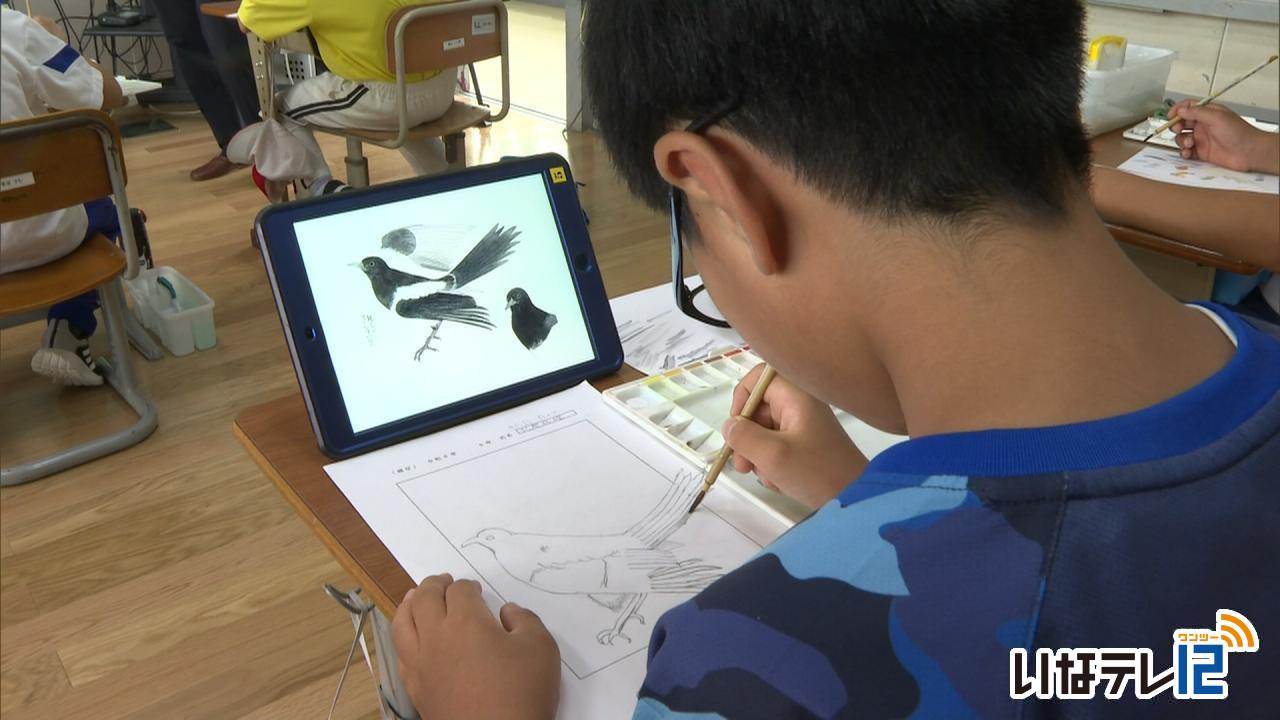

池上秀畝の魅力を知る授業

伊那市高遠町出身の日本画家、池上秀畝の生誕150年に合わせ、秀畝の魅力を知る授業が3日に高遠北小学校で行われました。

高遠北小の5年生は、7月から池上秀畝が17歳の時に描いたスケッチの模写に取り組んできました。

この日は仕上げとして、模写したものに色を付けました。

池上秀畝は伊那市高遠町出身の日本画家です。

花鳥画を得意とし、今年生誕150年となります。

児童たちは秀畝のスケッチをタブレットで見ながら色を付けていました。

タブレットにある秀畝のスケッチは、信州高遠美術館と伊那市教育委員会がデジタルブックとしてまとめたものです。

秀畝のスケッチは伊那市内全ての小中学校のタブレットにダウンロードされています。

市内の小中学校では今後、作品制作にスケッチを活用していくということです。

-

伊那まつりの歴史を学ぶ

総合学習で伊那まつりをテーマにしている伊那市の東部中学校の生徒が26日、伊那まつりの歴史などについて話を聞きました。

東部中学校の3年生25人が祭りの運営にあたった伊那市商工観光部の小池清隆さんの話を聞きました。

小池さんは「伊那まつりは昭和33年1958年に商工業者の祭りとして始まりました。

当時、全国的にヒットしていた映画「伊那の勘太郎」にちなみ、名称を「勘太郎まつり」としました。

昭和48年1973年に市民総参加の祭りとして名称が伊那まつりになりました。」とその歴史について説明していました。

意見交換では生徒から「祭り会場にゴミ箱が無く困った」という意見が出ていました。

小池さんは「来場者には、ごみの持ち帰りをお願いしています。一人一人が会場を綺麗にしようという意識で参加してもらいたい。」と答えていました。

総合学習は6月から始まり今年の伊那まつりでは東部中有志がおもちゃ釣りを出展し祭りに参加しました。

11月には学習発表会が予定されていて総合学習での学びを発信するということです。

191/(月)