-

伊那小3年生 学習発表会

伊那市の伊那小学校で総合活動や各教科の1年間のまとめを報告する学習発表会が各学年、クラスごと開かれている。27日は3年生4クラス、122人が本年度を振り返り、集まった保護者らに向け、学習の成果を発表した。

山組は1年間で、「2けたの掛け算」「磁石の性質」「マット運動」などの教科学習と、飼育した羊の毛糸を使った編み物作りの総合活動に取り組んだ。児童たちは、子羊の出産、糸紡ぎ、編み物などの体験を寸劇や写真などを使って紹介した。

「スピンドル」や糸車など、羊毛を糸に紡ぐ機械での失敗談や糸紡ぎの実演では、「スピンドルがうまく回らない」「糸車を回しているとき、毛を伸ばすのが難しい」などと感想。マフラーや帽子作りでは「自分で紡いだ糸は切れやすいので優しく編んだ」などと述べた。

このほかのクラスでは、川組が竹細工作り、森組がアイガモを利用した米作り、泉組が学校敷地内の林を使った基地作りを総合活動で取り組み、学習発表会で紹介した。

学習発表会は3月6日にかけ、各学年、クラスごと開く。

糸車を使って見事、羊毛を糸に紡いでいく児童 -

七久保育成会がジャンボ巻き寿司づくり

飯島町七久保の七久保育成会(新井政夫会長)は23日、七久保林業センターで、ジャンボ巻き寿司づくりに挑戦。小学生や育成会・こども広場の役員ら約50人が参加、25メートル40センチの大記録を打ち立てた。

ジャンボ巻き寿司づくりは昨年に続き2回目。昨年は9メートル60センチだったことから、今年は25メートル以上を目標にした。

大広間に長机を並べ、巻きす代わりの段ボールを置き、150枚の板のりをつなげた。

16・7キロの米を炊き、すし飯を作り、子どもたちも一緒になって、手でのりの上に平均に広げた。

真ん中の芯は卵焼き、キュウリ、かんぴょう、たくあん、でんぷの5種類。

子どもたちは順番に具をのりの真ん中に置いた。

この後、全員が並び、心を合わせて「1、2、3」の合図で一斉に、くるりと巻いた。

形を整え、広げてみると、しっかりとつながって、きれいに巻けて大成功。参加者が見守る中、計測すると25メートル40センチもあり、拍手で成功を祝った。

巻き上がりを切り分け、用意した水餃子と一緒に会食。

新井会長は「みんなで力を合わせた結果、大記録を打ち立てることができた」と笑顔。 -

伊那養護学校高等部と上伊那農業高校吹奏楽部交流会

上伊那農業高校吹奏楽部の生徒15人は20日、伊那市西箕輪の伊那養護学校高等部を訪れ、演奏や合唱を通し同校生徒と交流した。

同校吹奏楽部の伊那養護学校高等部への訪問は今年で4年目。今年は「蕾」「どんなときも」「ルパン3世のテーマ」など4曲を披露した。最後の「負けないで」では養護学校高等部の生徒たちが演奏に合わせて歌った。

続いて「マイバラード」を両生徒が一緒になって合唱。最後に「わになって踊ろう」を全生徒が大きな輪を作って踊った。 -

後藤俊夫監督が中尾歌舞伎保存会に寄付

映画「Beauty‐うつくしいもの」の後藤俊夫監督は20日、同映画に撮影協力した中尾歌舞伎保存会(西村篝会長)に「中尾歌舞伎の振興と後継者育成に役立てて」と同映画の上映活動の収益金から66万円を寄付した。市役所で後藤監督から目録を受け取った西村会長は「有効に使わせていただきます」と礼を述べた。

後藤監督は「映画を見た人からは好評をいただいているが、若い人が見ていない。若者にどういう風に見せていくか研究中」と話した。また5月以降には中北信での同映画の上映会を予定している、とのこと。 -

長野県長寿社会開発センター伊那支部ふるさとを学ぶ会パネルディスカッション

長野県長寿社会開発センター伊那支部ふるさとを学ぶ会(中島重治代表)は21日、パネルディスカッション「伝説の豊かなふるさと上伊那」を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。

同会は17縲・9年度の「ふるさと講座」のまとめとして、3カ年計画によるパネルディスカッションを予定しており、今回がその1年次となる。

基調講演を行った竹入弘元さんはふるさとの代表的な伝説として、各地区の名前の由来や、孝行猿や早太郎伝説などを紹介した。「こうした伝説を通して、昔の大自然や動物たちとの生活を知ることができる」と竹入さん。

基調講演のあとは、久保村覚人さん、小沢聡さん、柴登巳夫さんがパネリストとなり、参加者を交えての意見交換を行った。

##写真(たてよこ) -

伊那市保育内容改善発表会

保育士の資質向上を目的とする「保育内容改善発表会」が22日夜、伊那市役所であった。市の保育士や子育て支援課職員など約200人が集まり、この1年の間に保育士でつくるグループがしてきた活動や現場での取り組みを発表。今後の保育のあり方について考えた=写真。

市では「生きる力のある子どもを育てる」を目標に、保育内容の充実、質の高い保育を提供するための取り組みを進めており、今年初めて企画したこの発表会もその一環。今回は専門的な知識を得るために活動してきた各種委員会や、特色ある運営を展開してきた保育園など7グループが、活動の成果などを発表。

そのうち、保育園運営について検討してきた委員会は、保育園の適正規模などを研究課題として取り組んできたことを説明。小規模園については、人間関係の固定化など、保育に限界があることに触れ、保育士を対象としたアンケート結果でも「園児の社会性を育てるには40人以上が必要とする声が多かった」と示した。また、「家庭の育児能力が低下し、外国籍園児も増えている中、親支援が必要となっているが、取り組みたくてもなかなかできないのが現状」と現場の実情について語った。そのほかにも読み聞かせ推進を積極的取り組んできた委員会や保育現場における食育への取り組みに関する発表もあった。 -

【記者室】大縄跳びで得られるもの

1月から2月にかけて大縄跳び大会が駒ケ根市の各小学校で行われる。大縄跳びには大人数が一斉に長縄を跳ぶものもあるが、駒ケ根では1列になった児童が1人ずつ順番に跳ぶ▼たかが子どもの縄跳び竏窒ニ侮るべからず。ある時など、5分間に628回跳んだのを見た。5分=300秒だから、1秒に2人以上跳ぶ超絶ペース。そのスピードとタイミングの見事さは芸術的でさえあった▼だが回数よりもっと大切なものがある。大会が近づくと休み時間などを使って練習が繰り返されるが、中にはうまく跳べない子もいる。しかし子どもたちは決して非難したりせず、励まし合い、助け合って1回、2回と回数を伸ばす…。人を思いやる優しい心こそが本当の成果なのだ。(白鳥文男)

-

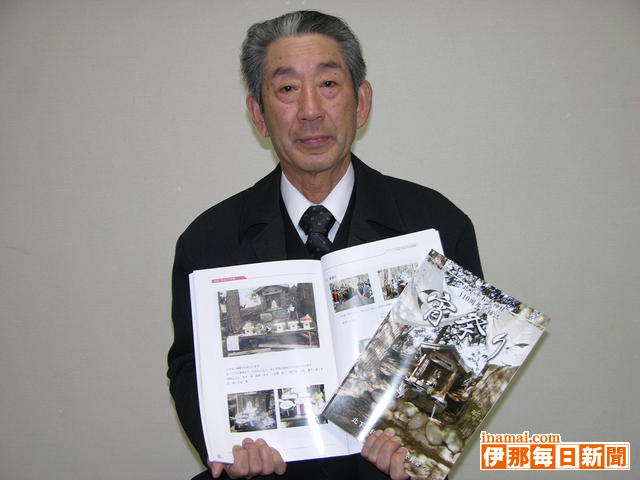

天神様記録誌発刊

110年間、1年も欠かさず続いている駒ケ根市北下平の天神様の祭りの歴史をまとめようと同地区の北下平伝統文化伝承委員会(福沢徹会長)はこのほど記録誌『宵祭り 子ども会が継承する伝統文化』を発刊した。

1898(明治31)年以来の年ごとの寄付の記録や祭りの歴史、祭りにまつわるエピソードなどのほか、祭りの様子を伝える写真や年表などを網羅した。A4判、122ページ。

210部印刷し、氏子に150冊を配布した。2月中に市内の小中学校や図書館、博物館などに寄贈する。

委員会顧問の小出勇さんは「100年の節目の時には記録誌をつくろうとは思いつかなかったが、5年ほど前から編集に取り組んできた。長く伝えられてきた伝統を形にできてうれしい。大切な地域文化として今後もずっと続いていってほしい」と話している。 -

西箕輪地区、保育園2園体制で合意、新山保育園は休園の説明を開始

懸案事項となっていた伊那市西箕輪地区の保育園統廃合問題についてこのほど、老朽化の進む大萱保育園の建て直しに伴い、同園と西箕輪北部保育園との統合を進めることで地元の合意を得た。当初は同地区にある保育園3園を1園にまとめる構想だったが、充足率の高い西箕輪南部保育園は残す方針。また、今年度園児数が6人の富県新山地区の新山保育園については、今後も定員の半分である20人以下の園児しか集まらなかった場合、09年度から休園する方針で、保護者会や地元住民に説明する中で、理解を求めていきたいとしている。

西箕輪地区では地元住民でつくる「保育園のあり方検討委員会」が同地区の保育園運営について検討を重ねてきたが、市では昨年秋から同委員会との話し合いを進め、入園率が半数ほどにとどまる西箕輪北部と地区の中心園である大萱保育園の統合を提案。一方、同地区にあるもう一つの保育園、西箕輪南部は入園率が100パーセント近いため、あえて1園に統合せず、同地区では2園体制で保育園運営をしていきたいとする方針を提案し、今月20日、同委員会の合意を得た。新保育園については、2011年4月開園を目指し、今後地元と協議しながら用地選定を進める。

また、地元住民有志などが存続を求める活動を展開してきた新山保育園については、来年度についても園児数が9人にとどまる予定で、同園の定員である40人にははるかに及ばない現状。現場の保育士も少人数保育の限界を感じているほか、運営の効率化のためにも何らかの対応が必要であり、09年度から休園する市のは方針を打ち出した。地元の区長会、保護者会に対してはすでに説明を開始しており、市では「1年かけて地元と協議を重ね、何とか秋までには目途をたてたい」としている。

地元合意が得られた場合、同園に通う園児らは転園することになる。 -

第3回伊那市保育園運営協議会

第3回伊那市保育園運営協議会が21日夜、市役所であった。美篶東部保育園と美篶中央保育園を統合し、09年4月開設となる新保育園の構想がまとまったことに伴い、その具体的内容の報告があり、この新たな園には高齢者施設を併設し、お年寄りとの交流を保育の中に取り入れていくことで異世代交流を積極的に推進していく方針であることを説明。こうした形態は市内でも初めての試みで、核家族化の進む中、市は「園児がお年寄りの知恵を学ぶとともに、お年寄りも園児らとの交流で元気をもらえるようにしたい」としている。

保育園の建て替え場所は現在の美篶中央保育園のある場所で、建て替えは同保育園の一部を残し、保育を続ける中で工事を進める。建設面積は約1300平方メートルで木造平屋建て。事業費は約3億8900万円。定員は150人を想定している。

保育園の建設に伴い、その南側にあたる「老人憩いの家」も取り壊しを行っており、この老人施設を保育園の新設に伴い、園の一角に併設する。しかし、「老人憩いの家」という名称は用いない予定で、比較的元気な高齢者に利用を求め、園の保育にも参加してもらう。また、施設内にはリハビリ施設も完備する。

また、来年度は旧伊那市、高遠町、長谷地区の保育料体系一元化のため、高遠、長谷地区の一部世帯(現在の対象は約25世帯)で保育料引き上げとなるが、県下19市最低水準の保育料は維持していく。 -

園児がひな人形飾りつけ

宮田村中央保育園は21日、ひな人形を遊ぎ室に飾り付け。年長園児が協力して、春を招く人形たちをひな壇にきれいに並べた。

説明書とにらめっこして、人形を正しく配置。男の子もがんばって汗を流し、女の子たちは「きれい」と喜んだ。

同保育園では3日にひなまつりを予定。人形が見守る前で元気に体を動かし、春の到来を待ちわびる。 -

南割区人権学習会

宮田村南割区の人権学習会はこのほど、同区集落センターで開いた。県女性総合センター元所長の建石教子さんを講師に、約20人の住民が男女共同参画について関心を深めた。

「男だから、女だからという意識からなかなか抜けられないが、絶えず第三者の目で見なければ何も変わらない」と建石さん。

男女の意識を形成した歴史を知ることも大切と説明し、常に意識を持って考える重要性も指摘した。 -

信大生有志 伊那小学童クラブでボランティア

信州大学農学部(南箕輪村)の学生有志が伊那市の伊那小学校学童クラブでボランティア活動をしている。学生男女5人が週2、3回のペースで学童クラブを訪れ、児童たちの遊び相手となり、一緒に相撲やボール遊び、鬼ごっこなどを楽しんでいる。

同学童クラブに在籍する児童は80人で、来年度は100人に達する見込み。指導員は現在4人で、人材確保が今後の課題となっているため、学生ボランティアの存在は大きい。指導員の一人は「学生たちが来ると子どもたちの雰囲気も変わる」と話す。

学生たちは、ボランティア活動で知り合った人の紹介で、1月末から伊那小学童クラブに通い始めた。児童たちは「おにいちゃんたちが来てくれて楽しい」と笑顔。信大農学部3年の鈴木智統さん(22)は「これからもっとボランティアの仲間を増やしたい」と話している。

信大生ボランティアと相撲を取る児童 -

赤穂東小大縄跳び大会

駒ケ根市の赤穂東小学校(太田寿久校長)で21日、全校大縄跳び大会の決勝戦が行われた。学年縦割り編成の「仲良し学級」9チームが3チームずつ対戦する予選を勝ち上がってきた1年3組・6年3組チームと、2年1組・4年1組チーム、3年1組・5年1組の3チームで優勝を争った。

児童らは審判の開始の合図で一斉に跳び始めた=写真。競技は5分間に何回跳べるかを競うもの。児童らは回る縄の中にタイミングを見計らって飛び込んでは次から次へとジャンプして回数を重ねた。うまく跳べた児童はつかの間緊張から解放され、友達と顔を見合わせて喜んでいた。

各チームとも全力を尽くして頑張った結果、3年1組・5年1組チームが290回で優勝を果たした。 -

県老人大学伊那学部卒業式

県老人大学伊那学部の卒業式が18日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。2年間の課程を修了した98人が卒業した。

同学部長の宮坂正巳上伊那地方事務所長は「これからも自主活動を継続し、若い人と交流し、積極的に社会に参加していただきたい」と式辞を述べた。

卒業生を代表した宇治重人さんは「卒業後も学ぶ心を忘れず、老人大学伊那学部第30期生としての誇りと自覚を持って社会参加し、人生の続く限りがんばりたいと思う」とあいさつした。

県老人大学は来年度から長野県シニア大学と名前を変え新しくスタート。同伊那学部では08年度生を募集している。

知識や教養を身に付けるための教養講座や趣味や健康づくりのための技能講座、社会参加活動を実践するための実践講座など。1年時は初日の入学式を含め17日間の講座を予定(朝の会午前9時40分縲怐B授業午前10時縲恊ウ午・午後1時縲・時)。

費用は授業料など経費として3千円。また教材費、自治会費など。

入学願書を上伊那地方事務所福祉課内事務局、居住の市役所、町役場へ持参または郵送で申し込む。29日まで(定員120人)。

問い合わせは、上伊那地方事務所福祉課(TEL76・ -

新山小学生がフロアホッケー

伊那市の新山小学校の児童(52人)は18日、フロアホッケーを楽しんだ。日本フロアホッケー連盟の神田章さんと倉地昭重さんから指導を受け、パスやシュートなどを練習。最後は4チームに分かれてゲームをした。

フロアホッケーは円形のパックをスティックを使って運び、相手のゴールに入れて点数を競うスポーツ。同校は冬場、グラウンドが雪などで使用できず、体育の授業が体育館での球技に偏りがちになり、人権福祉教育の一環として年齢や性別にかかわらず誰でも楽しめるフロアホッケーを通じて、互いに尊重しあう心もはぐくもうと昨年度から体育の授業に取り入れている。

1年生から6年生まで縦割りの4チームに分かれプレーしたゲームは白熱。児童たちは「楽しい」「もっとやりたい」と夢中になっていた。

同校は日本フロアホッケー連盟から用具を2週間借り、その間に体育の授業で取り組む。 -

自然とじょうずにつきあう日本の家

日本の伝統的な家屋は、土壁、木、障子(紙)茅葺き屋根など、自然素材で囲まれていた。土も木も紙も、それぞれ呼吸し、湿気を調節する。そうした自然の呼吸とともに、家があり、その中で四季折々の暮らしがあった。中でも障子は、破れるとその場所だけを補修したり、年末には家族総出での障子の張り替え作業など、その家族の暮らしぶりに密着した存在だ。

日本の伝統様式を残しながらも、最近では洋風な住宅様式が主流となり、障子や畳を使った和室が一室もない住宅も増えている。

今回の朝の学舎は、高遠小学校4年生が、障子貼り体験を通して、自然とじょうずにつきあってきた日本の家屋について学ぶ。

障子貼りの舞台は、伊那市高遠町の『進徳館』。ここは、日本の近代教育の基礎を築いた伊沢修二をはじめ、優れた人材を輩出した高遠藩の藩校として知られる貴重な建物で、1860年に開校された。茅葺き屋根、障子、濡れ縁など、当時のままの姿で保存されている貴重な建物だ。今回は、特別に許可を受けて、高遠小学校の子どもたちが進徳館の障子を貼りかえる体験をした。 -

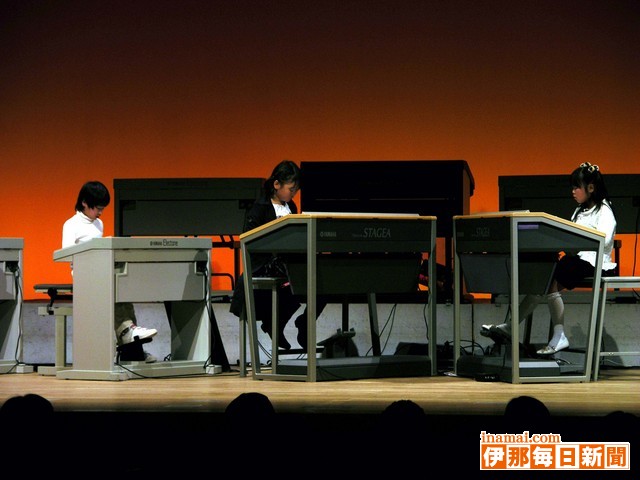

ヤマハ音楽教室発表会

駒ケ根市の玉屋音楽教室は17日、第37回ヤマハ音楽教室発表会を駒ケ根市文化会館大ホールで開いた。駒ケ根市、飯島町、宮田村の4教室に通う2縲・3歳の生徒たち約120人がエレクトーン、ピアノなどを演奏したほか、歌を披露。晴れのステージで日ごろの練習の成果を存分に発揮した=写真。

客席で見守る家族らは演奏者よりもよほど緊張した表情。息を詰めて子どもたちの演奏ぶりを見詰めていた。 -

西春近北小ペレットストーブ導入

伊那市の西春近北小学校は初めてペレットストーブを導入した。18日から順次、普通教室など9教室それぞれに1台ずつを設置し、使用を開始した。「体がじわじわと温まって気持ちよい」と児童たちからは好評のようだ。

ストーブを導入したのは市教育委員会。2003年度から始まった国の「木質バイオマスエネルギー利用促進事業補助」を利用し、本年度は同小と西春近南小に計11台を設置した。総事業費は約400万円(半額は国の補助)。

市教委では、これまでに市内の小中学校にペレットストーブ計38台を導入し、各校で温風暖房機と併用している。地元の間伐材を利用したペレット燃料を使うことで、地産地消の経済効果と暖房費のコストダウンが望める。今後も導入台数を増やしていくという。

西春近北小4年やまなし組の今井智也君(10)は「石油のにおいもないし、音も静かでうれしい。木を燃やしたストーブは体がホカホカしてくる」と笑顔で話した。

西春近北小学校に設置されたペレットストーブ -

駒工でCG特別授業

最先端のCG(コンピュータ・グラフィックス)技術を学ぼうと駒ケ根市の駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は20日、外部の専門家を招いての特別授業を同校で行った。情報技術科と電気科の1年生約70人が出席し、東京のCG制作会社「トランジスタ・スタジオ」社長の宮下善成(CGデザイナー名・宮下紀文)さんの講義に耳を傾けた。

テレビのアニメ番組やCM、コンピュータ・ゲームなどを制作している宮下さんは現場でどのようにして作品を作っているのか、これまでに手掛けた映像をスクリーンに示しながら詳しく講義=写真。「一口にCGといっても内容はさまざま。制作現場でも、モデリング、ライティング、アニメーション、エフェクトなど、それぞれの分野のスペシャリストがいて、分業で作業している」と話した。

生徒らは実際に制作に当たっているプロならではの生きた話を聞きもらすまいと、真剣な表情で講義に聴き入っていた。 -

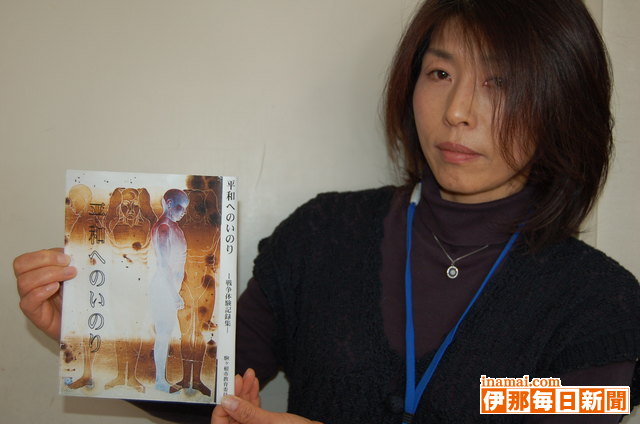

駒ケ根市の戦争体験記録集3月22日発刊

駒ケ根市教育委員会が戦争体験者から戦争を知らない世代に記憶と祈りをつなげる戦争体験記録集「平和へのいのり」が3月22日発刊される。

15日文化センターで開かれた編集委員会で体裁、内容が固まった。

「平和へのいのり」はA5判、カラー印刷、330ページ、写真、図90枚余。

1章「太平洋戦争の経過のあらましと戦後」世界恐慌と戦争への道、日中戦争、太平洋戦争と国民の生活、戦後の復興と平和運動-など。

2章「戦争体験者19人の証言」(聞き取り編)飢餓と極寒のシベリア抑留者や中国戦線に従軍した人、満蒙開拓団、中国残留婦人の悲しみ、戦争で夫を亡くした婦人たちの労苦、陸軍登戸研究所に勤労動員された子どもたちなどさまざまな戦争体験者から聞き取り調査した。

3章「私の戦争体験」(寄稿編)死と隣り合わせ満州から引揚者の労苦、父や兄弟の戦死、戦中、戦後の苦しい生活など16編を納めた。

4章「写真と資料でみる駒ケ根市の戦争」博物館が収蔵している写真や市民から集めた写真を掲載する。また、戦争に関する主な掲載書物一覧も載せる。 表紙は市内在住の画家、柴田久慶さんが描いた。

頒布価格千円、1200冊製作(うち一般販売500冊)。詳細は市博物館(TEL83・1135)

戦争体験者(聞き取り編)と寄稿者は次の皆さん(敬称略)

▽戦争体験者=上村磯子、田中文雄、米山政一、気賀沢善男、渋谷智、小林秀夫、木下清人、水上鎮雄、小松茂明、西村文吉、樋屋利市、倉田久男、水野裕臣、小林篤美、気賀沢花香、上村睦生、竹村志づ子、林きくみ、滝沢ちよゑ

▽寄稿者=桜井静子、木下主計、林芳人、江崎朝雄、北原貞蔵、中城忠、気賀沢和雄、木下一一、山宮貞夫、竹内滋一、北村四郎、北沢吉三、伊藤輝子、小林君江、山崎衛、原好一郎 -

西箕輪小6年かえで組 最終公演「霊犬早太郎」

約700年前、遠州府中(現在静岡県)の怪物を退治した駒ヶ根・光前寺の伝説「霊犬早太郎」の劇に取り組む、伊那市の西箕輪小学校6年かえで組(春日由紀夫教諭・26人)は18日夜、市駅前ビルいなっせで卒業公演を行った。児童たちは、最後の舞台で最高の思い出をつくった。

かえで組が演劇を始めたのは4年生のとき。「霊犬早太郎」の劇は、上伊那の伝説を広げよう竏窒ニ5年生秋から取り組み始め、これまでに校内や地域で発表してきた思い出の作品になっている。最後の大舞台に向け児童たちは、縦4メートル、横7メートルの背景画2枚を新たに作った。

卒業公演は保護者や地域住民らで満席となった。伝説を元に自分たちで制作したシナリオは、早太郎が自分の命を犠牲にして、怪物ヒヒから村人たちを救うという流れ。・ス早太郎の勇気・スを伝えようと臨んだ、子どもたちの迫真の演技が観客を魅了した。

ナレーション担当の有賀友理さんは「みんなで協力することをこの劇で学んだ。中学生になっても、このことを思い出し、頑張りたい」と感想。卒業公演に招待された光前寺住職の吉沢道人さん(60)は「一つのことをやり遂げた、子どもたちの演技に感動した」と話した。

自分の命を犠牲にして村人たちを救った早太郎を演じる児童 -

上伊那農高スケート同好会 村長に大会結果を報告

南箕輪村の上伊那農業高校スケート同好会の3選手は18日夕、村役場を訪れ、唐木一直村長に今シーズンの成績を報告した。3人はインターハイや国体で手にした賞状を持参。各大会の思い出や今後について語った。

訪れたのは、3年生の武井博史君=同村=、小林成光君=宮田村=、2年生の唐沢郁弥君=箕輪町=の3人(写真右から)。武井君はインターハイ千メートル3位、昨年優勝の1500メートル5位、小林君はインターハイ1万メートル2位、国体少年5千メートル、1万メートル2位、唐沢君はインターハイ千メートルで自己新記録竏窒ネどの成績だった。

武井君は「悔いの残ったシーズンだった」、小林君は「目標だったインターハイの表彰台に立ててうれしかった」と感想、大学進学後も競技を続けることを報告。唐沢君は「思うようにいかなかったが自己ベストが出せてよかった」と話した。

唐木村長は「地元の高校でスケートを頑張ってくれていることはうれしく、名誉なこと。これからも頑張ってほしい」と激励した。 -

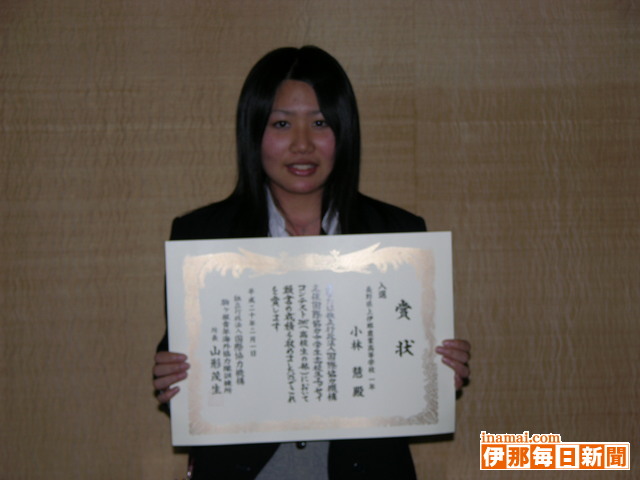

JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテストで上農高校の小林慧さんが入選

国際協力機構(JICA)が全国の中学生、高校生を対象として開催した「国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト」で南箕輪村の上伊那農業高校1年生の小林慧さん(16)=南箕輪村沢尻=が応募した作品が入選したことを受けて19日、同校で表彰式が行われた=写真。小林さんは「自分の書いた文が入選するとは思っていなかったのでびっくりした。自分の書いた文が多くの人に見てもらえるのは嬉しい」と喜びを語った。

同コンテストは若い世代に国際協力、国際交流などへの理解を深めてもらうことなどを目的としてJICAが毎年開催しているもの。同校でも毎年1、2年生が作品を応募しており、今年も約250人が作品を応募。高校生の部には全国から1万7020作品が寄せられ、県内だけでも693作品が集まった。

小林さんが応募した作品のテーマは中学生時代に3年間取り組んだ落穂拾い。小林さんの出身校である南箕輪中学校では、貧困に苦しむ発展途上国へ米を送るため、収穫の終わった村内の水田に残った落穂を拾い集める取り組みをしている。1年生のころ、「面倒くさい」と感じていた小林さん。しかし友人の「今、私にできることをしているだけ」という言葉に込められた思いを知り、自分の拾ったお米が少しでも多ければ送られた国での笑顔が増えることに気付く。

小林さんは「自分たちが少ししかできないことでも、続ければ大きなことにつながる。小さなことでも続けてほしいということを伝えたかった」とエッセイに込めた思いを話していた。

入選作品は、各県中学生3人、高校生3人が選ばれるようになっており、上伊那では赤穂高校の池上千暁さん(1年生)、西箕輪中学校の湯沢澪さん(3年生)も入選している。また、赤穂高校の宮下智絵さん(1年生)は青年海外協力協会会長賞を受賞している。 -

『古文書にみる伊那谷』刊行

古文書を通して地域の歴史に関心を持ってもらおうと、駒ケ根市立博物館の古文書講座の修了生らでつくる「青山会」(気賀沢光直会長、20人)はこのほど、長年の学習と研究の成果のまとめとして冊子『古文書にみる伊那谷』を刊行した。講師の新井勇さん(85)=同市福岡=が上伊那各地で集めた、南北朝時代から明治初期までの伊那谷にゆかりのある公文書や手紙、日記、歌集などの興味深い古文書37編を収録している。新井さんの指導を受けながら、会員らが1人1縲・編ずつ解読に取り組んだ。難解にならないよう、解読文はすべて読み下し文とし、理解を助ける解説も添えるなどして分かりやすくしている。

300部印刷し、約100部は上伊那各地の学校や図書館、博物館などに寄贈するという。

同会は94年に発足。月1回の例会のほか、会員同士が随時連絡を取り合うなど、熱心な研究活動を続けている。会の名称は明治生まれの俳人、種田山頭火の『分けいっても 分けいっても青い山』から命名した。

B5判、181ページ。希望者には1冊千円で頒布する。問い合わせは博物館(TEL83・1135)へ。 -

駒ケ根市高齢者クラブ連合会作品展示会

駒ケ根市高齢者クラブ連合会(高坂繁夫会長)は第33回作品展示会を18日までの3日間、駒ケ根駅前ビル・アルパで開いている。会員約180人が制作した陶芸、書道、手芸、絵画、写真などの力作約500点を展示=写真。高坂会長は「会員の創作意欲が旺盛なせいか、作品数は昨年より増えた。出来も良くなってきている」と話している。

訪れた人たちは作品に顔を寄せて見詰め「すごいね」「大したもんだ」などと作品の出来栄えに感心しながらじっくりと鑑賞していた。

入場無料。午前9時縲恁゚後4時(18日は午後2時まで)。 -

【記者室】サクラよサクラ…

春になると美しい花を咲かせるサクラほど学校に似合う木もない。駒ケ根市の中沢小にも多くのサクラが植えられているが昨年、校庭の横を通る道路の改良工事に伴って4本が伐採された▼バッサリ切って「はい終わり」ではあまりに忍びない竏窒ニ感じた教員らは、サクラを子どもたちの思い出に残す方法を模索。思いついたのが、伊那市の工房とアイデア商品会社が開発した手作り楽器「ユカイナ」(愉歌伊那)として再生させることだった▼考案者らが学校を訪れ、児童らに製作を指導。出来上がったユカイナは一人一人の手の中で温かく、優しい音色を奏でた。大きかったサクラの木は小さな楽器に姿を変えたが、どうかこれからも子どもたちの成長を見守っていておくれ。(白鳥文男)

-

伊那ビデオクラブが猿の絵物語を制作

伊那ビデオクラブ(飯島尚美会長、30人)は、伊那市内に伝わる猿の民話をもとに、絵物語を制作している。事務局の赤羽仁さんは「獣といえども親を思う子、子を思う親の気持ちは人間と変わりない。民話を通じて親子関係を見直す問題提起になれば」と話す。3月9日の「伊那映像祭2008」で披露する。

全国各地で親子間の痛ましい事件が相次ぐ中、親と子のきずなを深めてほしいと願い、長谷の「孝行猿」と東春近殿島の「親子猿物語」を取り上げた。市から映像記録の委託料50万円を受け、昨年秋から制作に取りかかった。

市の無形民俗文化財である「孝行猿」(上映時間30分)は猟師に撃たれ、死んだ母を子が助けようとする話。脚本は信州豊南短大講師小沢さとしさん、原画23枚は市職員山下隆さんが書き、ナレーションを加えた。

「親子猿竏秩v(同23分)は子が熱湯の中に落ちて死んでしまい、母が子を抱いて川へ飛び込む話。脚本はクラブ員河野恒さん、原画63枚は漫画家橋爪まんぷさんが担当し、語りは伊那市図書館の読み聞かせグループや伊那北高校演劇部の協力を得た。

いずれも紙芝居のように原画をビデオカメラで撮影した。

14日夜、市内で試写会があり、クラブ員20人が参加。ナレーションと音楽とのタイミングや映像など意見を出し合った。修正を加えて完成させる。

映像祭は3月9日午後1時半から、伊那市生涯学習センター6階ホールで開催。猿の絵物語のほか、長年記録してきたハッチョウトンボの生態と保護、漂泊の俳人・井上井月なども上映する。伊那毎日新聞社など後援。入場無料。

終了後、猿の絵物語などをDVDに収め、市内の小・中学校、保育園、図書館、公民館などに配布する。 -

伊沢修二記念音楽祭 高遠での開催を望む声目立つ

伊那市役所で15日、第21回伊沢修二記念音楽祭実行委員会があった。本年度から伊那と高遠の2会場に分けたが、来場者のアンケート結果から高遠町での開催を望む声が目立った。

高遠町出身で東京音楽校(現東京芸術大学)の初代校長・伊沢修二の偉業を顕彰する記念音楽祭は昨年10月下旬、高遠町文化体育館と県伊那文化会館の2会場で開催。

昨年度まで高遠町のみだったが、本年度から多くの市民に演奏を聞いてもらい、市内外に誇れる音楽祭として発展させようと会場を分けた。

アンケート結果から、会場は「伊那文で開いてほしい」とする一方で「伊沢修二が誕生した高遠町で開くからこそ意義がある」という意見も。

市は、次回の開催日を10月25日、本年度に続いて伊那と高遠の2会場で開きたいとする考えを示し、委員から日程や会場について意見を聞いた。詳細は、来年度の実行委員会で決める。

会長の小坂市長は「素晴らしい演奏で、成功に終わった」としながら「伊那に取られた感じを受けた高遠町民もいたが、これからも市全体で続けていきたい」と述べた。

そのほか▽託児所を設けてほしい▽町文化体育館で児童の声が聞き取れなかったので、マイクの使用を▽高遠でも芸大生のオーケストラ演奏を聞きたい▽小・中学生の帰宅時間を早めに竏窒ネど要望もあった。

来場者数は約1300人。アンケートの回答からみると、4分の3が市内在住者で、そのうち約半数が初めての来場だった。

また、芸大生による吹奏楽指導は高遠町に限らず、全市に広げ、4中学校・1高校で約130人が参加した。 -

イラクについて勉強

総合的な学習で「貧困の原因」について学んでいる駒ケ根市の赤穂東小学校5年生は15日、学習の一環としてNGO日本イラク医療支援ネットワーク(松本市)の西村陽子さんを講師に招いての勉強会を同小で開いた。

西村さんはイラク戦争後のイラクの現状について、スライドを交えながら分かりやすく説明=写真。

「石油が豊富にあって豊かだったのに、戦争のせいで貧しい国になってしまった。戦争が終わって5年たっても爆弾テロや銃撃事件が多く、町中を戦車が走っていたりする。劣化ウラン弾の影響でがんや白血病になって死んだ子どもも多い。でもイラクの人たちは精いっぱい頑張って生きている。これからも薬品や医療機器を支援していきたい」と話した。

児童らは自分たちの暮らしからは想像もできないほど悲惨なイラクの現状を聞いて驚いた様子で、メモを取りながら真剣な表情で話に耳を傾けていた。

2810/(火)