-

FAITH 新ミニアルバムリリース

カメラリポートです。

伊那市発5人組ロックバンド・FAITHの新しいミニアルバム「Yellow Road」が、10日に発売されました。

FAITHは、南信地域出身の男女5人が、2015年中学・高校生時代に伊那市のライブハウスに集まり結成したロックバンドで、2017年に全国デビューしました。

現在の平均年齢は19歳。

他の4人より1つ年下のドラム、メランソンルカさんも3月に高校を卒業し、“世界へ羽ばたくバンド”を目指して、5人全員が東京で活動をしています。

今回のセカンドミニアルバムに収録されている「CHAMP」では、オートバイロードレースMoto3の佐々木歩夢選手とのコラボレーションが実現。

この曲には、後ろを振り向かず前を向いていこうという思いが込められています。

FAITHセカンドミニアルバム「Yellow Road」は、1枚1,200円で、TSUTAYA・平安堂などで購入できます。

また、YouTubeでも動画配信が始まっています。

21日には、伊那市の伊那グラムハウスで、バンド初の単独ライブが予定されています。

(一般2,500円・高校生1,000円)

-

伊那節を後世へ

伊那節を後世に歌い継いでいこうと、毎年恒例の「伊那節まつり」が8日、伊那市の伊那公園で行われました。

この日は、伊那公園内にある伊那東大社で保存会のメンバーが伊那節を披露しました。

伊那公園には昭和35年に建てられた「伊那節発祥の地」の石碑があります。

まつりは、伊那節を後世に歌い継いでいこうと、石碑が建てられてから毎年行われていて、今年で60回目になります。

伊那節は、権兵衛峠を越えて、伊那と木曽を行き来していた馬追いが歌っていた「おんたけやま」が元になっています。

現在伊那節保存会の会長を務める鈴木一比古(かずひこ)さんの祖父で、馬追いをしていた鈴木繁重(しげじゅう)さんが、おんたけやまを伊那節に変えて歌い始めたのが最初だということです。

その後、大正15年に保存会が発足し、今年で93年になります。

鈴木会長は「継承していきたい気持ちはもちろんあるが、歌い手も踊り手も人手不足で今のところはなかなか難しい。ただ、長い間継承されてきた歌なので、なんとしても残していきたい」と話していました。

まつりは、伊那商工会議所が行っているもので、市内の商工業関係者など30人が参加しました。

14日には、伊那公園で桜まつりが行われる予定で、園内で伊那節も披露されることになっています。 -

やきもち踊りを前に道具をお清め

伊那市山寺の白山社・八幡社合殿で行われる奇祭「やきもち踊り」で使う道具を清める神事「当屋祭」が8日夜、きたっせで行われました。

踊りの合間に酌み交わすどぶろくを入れておく桶。

参加者がふかすキセルに入れる刻みたばこ。

歴代の当屋がまつりについて書き記した書物がしまわれている当屋箱。

14日にまつりを控え、この日は神事を行い道具を清めました。

「当屋」とは、まつりを取り仕切る役目のことで、山寺の7つの町が持ち回りで当番を務めています。

今年は上村町の町総代が当屋を務めます。

今年当屋を務める上村町の小池和広さんは「地域の安泰や平和を願って行われる、地域でずっと続いているまつり。そういう重みを感じる」と話していました。

やきもち踊りは、白山社八幡社の春の例大祭で奉納されるまつりで、県の無形民俗文化財に指定されています。

保存会の会員が、羽織、袴、白足袋で足をあげて飛び跳ねるユーモラスな踊りを披露します。

踊りの合間にはカジカの串焼きを肴に、どぶろくを飲んだりキセルで刻みタバコをふかしたりします。

当屋祭は本番の1週間前に行われる神事で、当屋箱に入れられた書物の、最も古く記述が残る280年前の江戸時代から、踊りと共に続いている行事だということです。

やきもち踊りは今週末の14日午前11時半から、白山社・八幡社合殿の境内で奉納されることになっています。 -

上農入学式 160人が新たな一歩

南箕輪村の上伊那農業高校で5日入学式が行われ、160人が高校生活をスタートさせました。

今年度上伊那農業高校には、男子79人、女子81人のあわせて160人が入学しました。

式では一人一人の名前が呼ばれ、伊藤和巳校長が入学を許可しました。

式辞で伊藤校長は「皆さんは平成と令和を繋ぐ歴史的な年に入学しました。上農の伝統を受け継ぎ、将来の夢や希望に向かい、勉学に励んでください」と述べました。

新入生を代表して高井仁さんが宣誓をしました。

5日までに上伊那の公立高校8校では入学式が行われ、合わせて1,380人が高校生活をスタートさせました。

伊那西高校の入学式は、8日に行われる予定です。

-

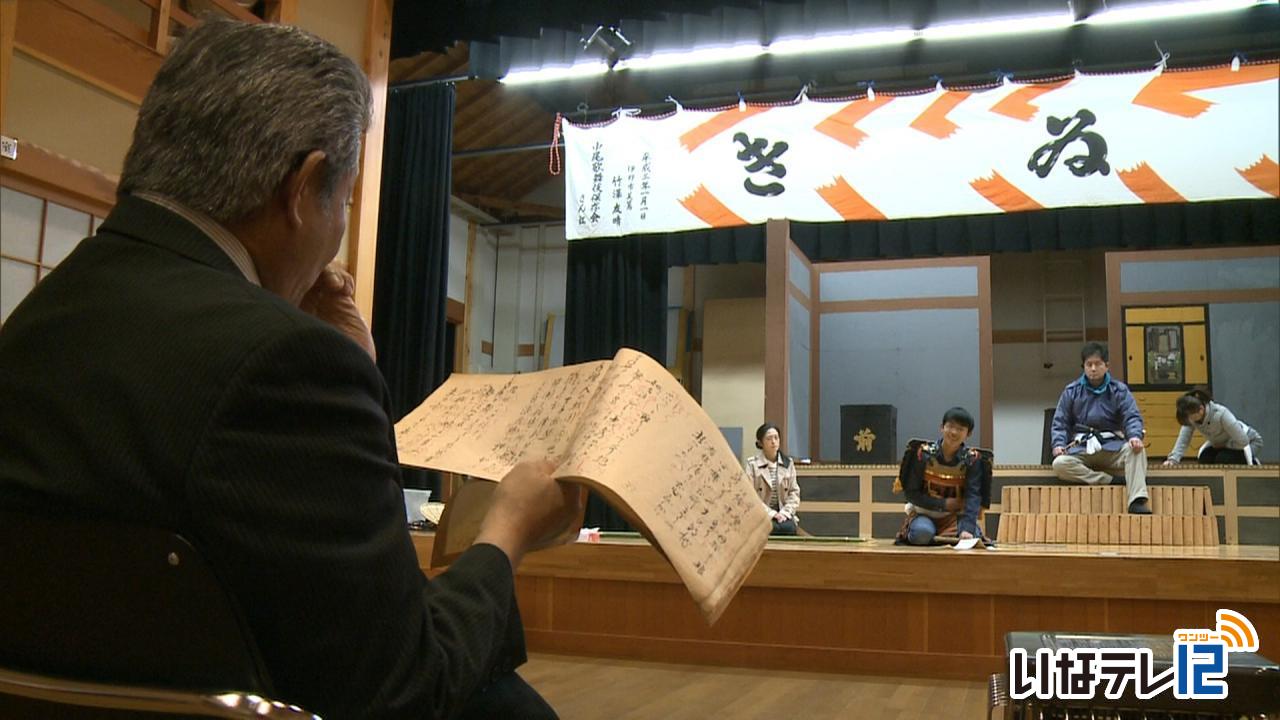

中尾歌舞伎新メンバーも練習熱

今月29日に定期公演を控える伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、新たなメンバーも加わり、稽古に熱が入っています。

3日夜は、衣装やかつらを確認しながら稽古が行われました。

今回の演目「絵本太功記十段目尼ケ崎の段」を、保存会が演じるのは10年ぶりです。

2017年に会員不足により活動を休止した保存会は、翌年には活動を再開し、去年は復活公演を果たしました。

徐々に新たなメンバーも加わり、活動が続いています。

重要な役どころの十次郎を演じるのは、初出演の長谷中学校3年生 伊藤 康希君です。

十次郎の祖母役を務めるのは、伊那市の会社員 唐澤 かおるさん。こちらも初出演です。

主人公と敵対する真柴久吉を演じるのも初出演、伊那市の会社員 清水 裕介さんです。

このほか、今回は、浄瑠璃や三味線にも新しいメンバーが加わっています。

29日の本番に向けて、ベテランのメンバーが、アドバイスを送り、サポートしていました。

中尾歌舞伎の定期公演は、29日月曜日に中尾座で行われます。

-

高遠小入学式 36人学校生活スタート

入学式シーズンを迎え、3日は伊那市高遠町の小中学校で入学式が行われました。

高遠小学校では新1年生36人が学校生活をスタートさせました。

今年度、高遠小学校に入学するのは、男子21人、女子15人の合わせて36人です。

新一年生は、在校生や保護者の拍手に迎えられて入場しました。

北村勝行校長は「友達と仲良くたくさん遊び、一生懸命勉強をしてください。きょうから一緒に頑張りましょう」と話しました。

児童を代表して市ノ羽竜ノ輔君は「困ったり分からないことがあったら、お兄さんやお姉さんに聞いてください。高遠小学校にはたくさん楽しいことが待っています」と呼び掛けていました。

1年生は元気よく歌を披露しました。 -

夫婦バンドチャロ コンサート

南箕輪村大泉在住の小椋さん夫妻は「チャロ」という名前でバンド活動をしています。

30日は村公民館で2人のコンサートが開かれました。

ドラムとボーカルを担当するのが夫の衛さん71歳、オカリナやシンセサイザーなどを担当するのが妻の信子さん71歳です。

会場には演奏を聞こうとおよそ100人が集まりました。

音楽好きの衛さんと、元音楽教諭の信子さんは、青春時代に聞いた音楽をもう一度楽しもうと5年ほど前から活動を始めました。

自宅にドラムセットやシンセサイザーを置き、日頃から2人で練習をしています。

福祉施設などでもコンサートを開いていて、最近ではお年寄りの要望に応えて演歌を増やしているということです。

この日は、演歌を中心に11曲を披露しました。

夫婦バンドチャロは、今後も福祉施設での演奏やコンサートを続けていきたいとしています。 -

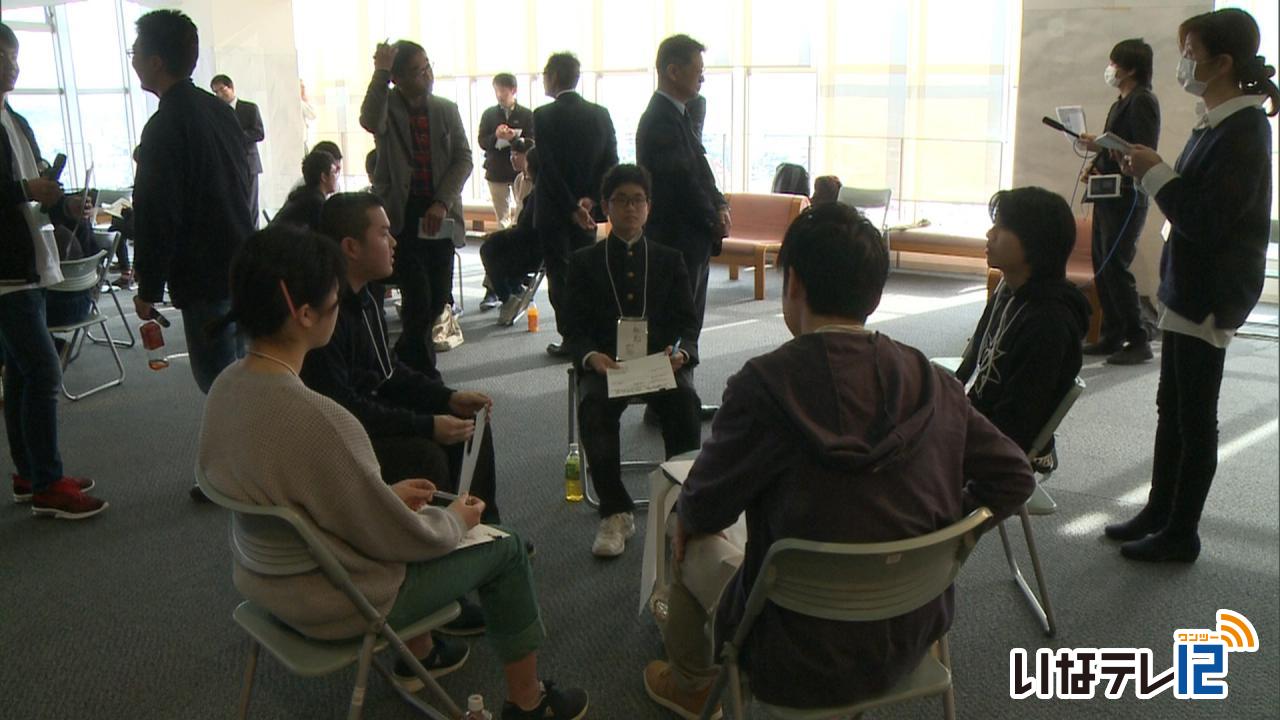

高校生と中学生の未来会議

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、地域の高校生と中学生から意見を聞く「未来会議」を、28日に伊那市のいなっせで開きました。

未来会議には、上伊那地域の高校生26人と中学生4人の合わせて30人が参加しました。

上伊那の高校生10人でつくる実行委員会が今月6日に発足し、この日の未来会議に向けて企画を進めてきました。

教育に関する映画を鑑賞した後、グループ毎に分かれて意見を交わしました。

映画の感想や、普段の学校生活で感じていることを話し合いました。

未来会議は、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会が、若い世代の意見も反映させようと開きました。

出た意見は、4月以降に開かれる協議会で報告される予定です。

-

南部小教室棟増築完了

今後、児童数の増加が見込まれるとして増築工事が進められていた南箕輪村の南部小学校の教室棟が完成しました。

26日は、マスコミ向けに完成した教室棟が公開されました。

これまでの校舎と渡り廊下で結ばれた新しく増築した教室棟は鉄骨造りの平屋建てで、教室2部屋と玄関などがあります。

2つの教室は、来年度入学する1年生が使用するということです。

他に2つの教室が入る鉄筋コンクリート造り2階建てを増築しました。

1階の教室は日本語の指導が必要な児童が学習をし、2階は少人数による授業で活用するということです。

南箕輪村では、今後児童数の増加が見込まれるとして去年7月から増築工事を行ってきました。

総事業費はおよそ2億1千万円となっています。

南部小学校では来年度、3年4年6年が1クラスで、それ以外は2クラスとなっています。

村では今後、全学年が2クラスになると見込んでいて児童数が増加しても対応できる環境が整ったとしています。

-

劇団歩 第12回定期公演

箕輪町文化センター付属劇団「歩」の第12回定期公演が昨夜から始まりました。

今回の演目は三島由紀夫作の「班女」と「葵上」の2作です。

「班女」は扇を交換しあった男を待ち続ける女と、その女と一緒に暮らす女流画家の物語です。

物語の後半では、待ち続けていた男が2人の前に姿を現します。

「葵上」は、入院した妻を見舞う夫のところに、夫のかつての恋人が生霊となって現れるという、女性の情念を描いた作品です。

初回となった昨夜は50人ほどが訪れました。

劇団「歩」は平成15年に旗揚げ公演を行い、現在は上伊那に20人ほどの団員がいます。

演出を手掛ける飯島岱さんは「三島由紀夫の独特の感性で書かれた脚本で人間の本性を描きだしたい」と話していました。

定期公演は24日まで箕輪町文化センターで行われます。

入場料は大人2000円、高校生以下1000円です。

-

卒業式シーズン 南箕輪小学校は116人が卒業

卒業式シーズンを迎え15日は伊那市の小中学校8校、箕輪町の

中学校1校、南箕輪村の小学校2校の合わせて11校で卒業式が行われました。

このうち南箕輪小学校では男子65人、女子51人の合わせて116人が卒業を迎えました。

式では大島俊彦校長から一人一人に卒業証書が手渡されました。

大島校長は「自分のしていることは果たして人に喜んでもらえているだろうか。そのことを今以上に深く考えられるよう自分を磨き上げてください。そう努力することが人生を輝かせることになると思います。」と呼びかけていました。

卒業式の歌では「旅立ちの日に」を歌いました。

式が終わると教員が廊下に並び卒業生を見送りました。

16日は伊那市の小学校10校、箕輪町の小学校5校で卒業式が

行われます。 -

国画会南信支部展 大作並ぶ

全国規模の展覧会、国画会展に出品している南信地方の画家による国画会南信支部展が15日から伊那文化会館で始まりました。

会場には国画会の会員など10人が油絵やアクリル画など18点を出品しています。

昨年まで10回開催してきた新視象展を改め今年から国画会

南信支部展となりました。

展示されている作品の多くは5月から東京で開かれる国画会に

出品されるということです。

国画会南信支部展は17日まで伊那文化会館で開かれています。 -

春富中157人が学び舎巣立つ

上伊那地域の小中学校で卒業式が始まり、卒業生が慣れ親しんだ学び舎を後にしました。

伊那市東春近の春富中学校では、今年度157人が卒業を迎え、平澤和広校長から卒業証書を受け取りました。

式辞で平澤校長は「卒業証書に書いてある生年月日はみなさんがうまれた日であり、お母さんがずっと健康で大きく育ってほしいと願った日でもあります。感謝の気持ちを忘れないでください」とあいさつしました。

卒業生を代表して北原小遥さんが友人への感謝の言葉を述べました。

最後に卒業生が合唱を披露しました。 -

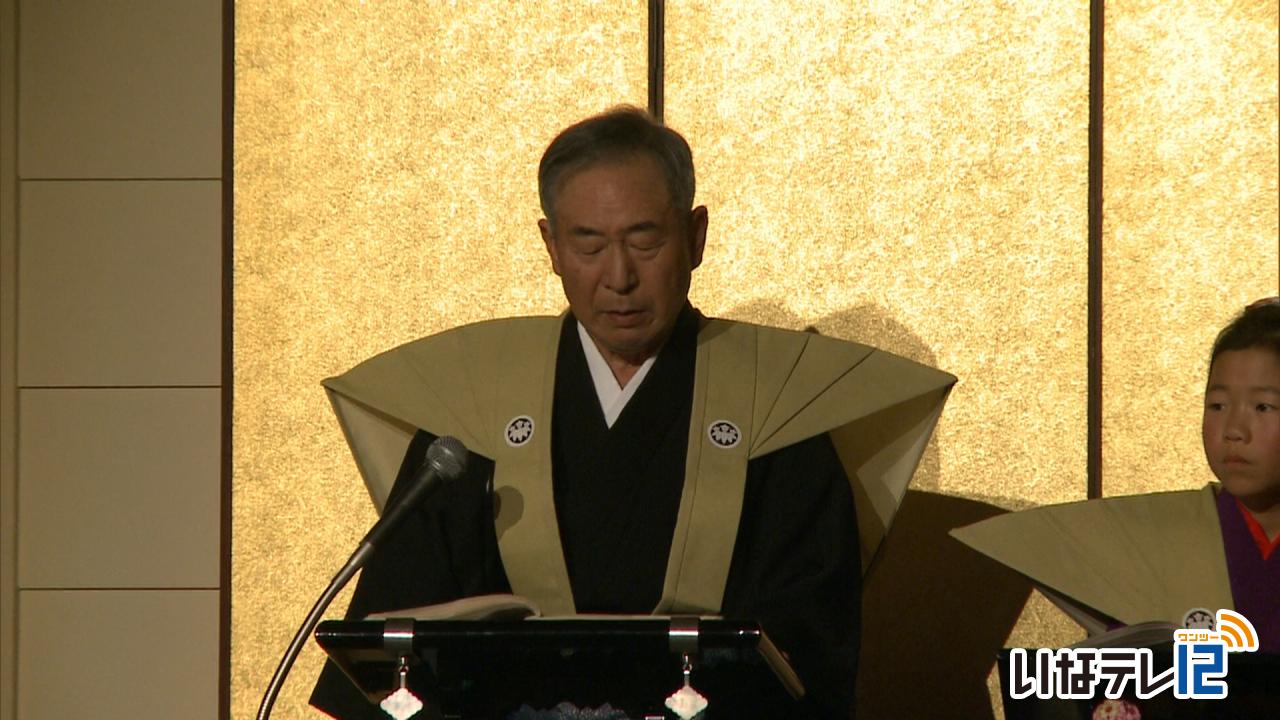

古田人形芝居 柴さん町無形文化財保持者に認定

箕輪町の古田人形芝居の義太夫を36年間務めてきた上古田の柴登巳夫さんが、義太夫節で箕輪町の無形文化財保持者に12日、認定されました。

町の文化財保持者に認定されたのは、昭和57年以来2人目となります。

柴さんは、昭和19年生まれの75歳。箕輪町古田人形芝居の義太夫として36年間務めてきました。

その功績や技が認められ、今回、古田人形芝居義太夫節で、箕輪町の無形文化財保持者に認められました。

保持者となったのは同じく、古田人形芝居で義太夫を務めていた、小平英夫さんが昭和57年に認定されて以来2人目となります。

小平さんは、平成3年に亡くなっているため、町内で、無形文化財保持者は、現在、柴さん一人となります。

また、無量寺の不動明王像、毘沙門天像が、鎌倉時代に制作された可能性が高いとして、町の有形文化財に新たに認定されています。

-

南信一水会展 100号の大作並ぶ

南信地域の作家による南信一水会展が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

南信一水会は西洋絵画の公募展、一水会展に出品している南信地域の作家の集まりです。

会場には会員13人が描いた風景画など46点が展示されています。

農村の集落や山並みなど県内の風景を描いた100号の大作が多く並んでいます。

南信一水会は平成19年に上伊那在住者による伊那十日会として発足し今は下伊那や諏訪からも加わり展示会は10回の節目となります。

会場にはチャリティー作品も展示されていて売上の一部は日本赤十字社に寄付されるということです。

また前の会長で去年81歳で亡くなった竹内徹さんの作品も展示されています。

南信一水会展は18日まで開かれています。

-

木村流大正琴伊那支部が演奏

木村流大正琴伊那支部は、長野県芸術文化総合フェスティバルの伊那会場となった伊那文化会館で10日演奏を披露しました。

演奏を披露したのは、木村流大正琴伊那支部の60人です。

4つのグループに分かれ、アニメソングや歌謡曲などを演奏しました。

第31回長野県芸術文化総合フェスティバルは、2月28日から3月10日まで、県内3会場で各種演奏やダンスの発表などが行われてきました。

演奏の最後を飾った曲、鎌倉玄幽では、大正琴独特の哀愁を帯びた音色が会場に響いていました。

支部長の麻生由紀子さんは、「だれでも気軽に弾ける大正琴の魅力を多くの人に知って欲しい」と話しています。 -

公衆衛生専門学校19人が卒業

伊那市荒井の公衆衛生専門学校の卒業式が8日行われ3年間の

課程を修了した19人が学びやを巣立ちました。

式では三井一孝校長から一人一人に卒業証書が手渡されました。

三井校長は「1日も早く自信を持って働けるようになり患者さんから頼りにされるような歯科衛生士になってください。」と卒業生を激励しました。

就職先の内訳は県内の歯科診療所が16人で県内の病院、県内の自治体、県外の診療所がそれぞれ1人ずつとなっています。

地域別では上伊那が7人松本地域が5人などとなっています。

式では卒業生を代表して石井柚衣さんがあいさつをしました。

卒業生は今月3日に歯科衛生士の国家試験を受けていて26日に

合格発表があります。

-

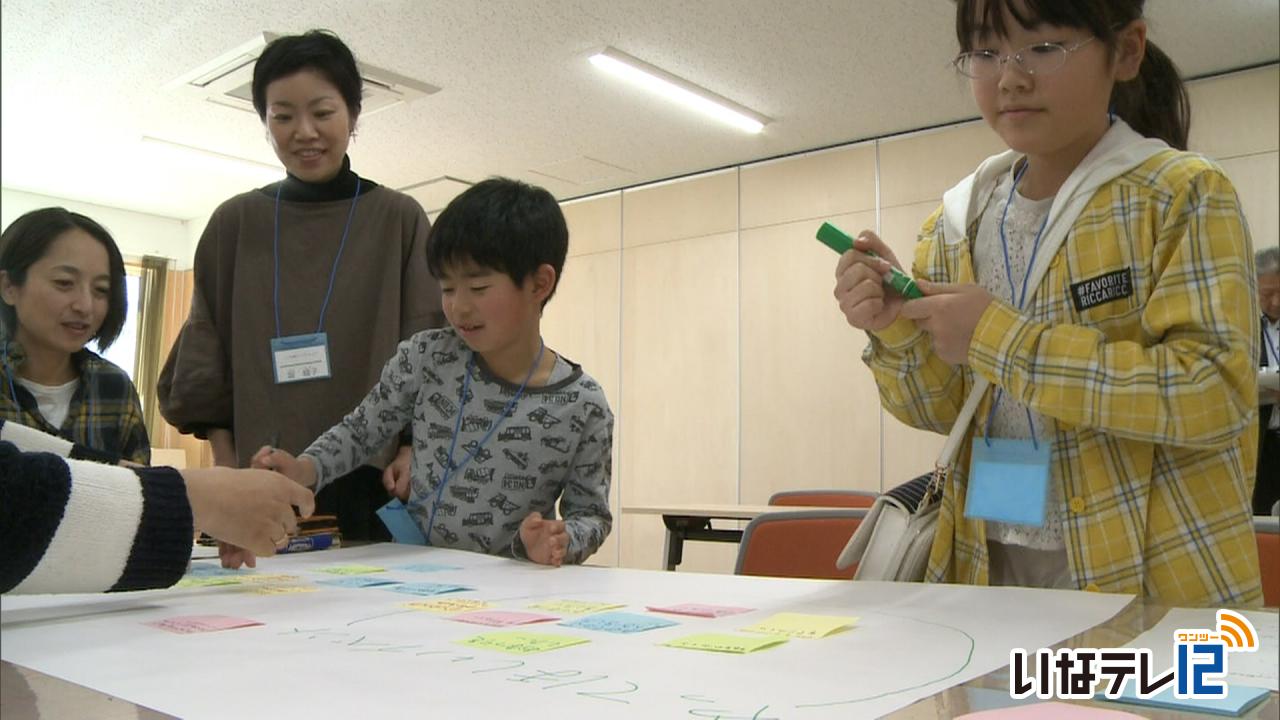

こども館の在り方を考える

南箕輪村こども館の在り方ややってみたいことなどを考えるワークショップが、9日初めて行われました。

ワークショップには、村内を中心に小学2年生から50代まで9人が参加しました。

2つのグループに分かれ、子ども館でやりたいことや、子ども館のあり方について意見を出し合いました。

子どもが参加しているグループでは今後やってみたいイベントについて意見が出ていました。

もう一つのグループでは、転入してきた母親への支援があると良いなどの意見が出ていました。

この取り組みは、利用者のニーズを調査しようと初めて行われたもので、去年11月の女性模擬議会で出された提案をふまえワークショップ形式で行われました。

南箕輪村子ども館は、子育て支援・相談をはじめ、子どもたちが遊び・学び・交流できる複合施設として平成29年7月に開館しました。

開館から今年2月末までにおよそ5万人が利用しています。

-

6年生に感謝 北小で送る会

16日の卒業式を前に箕輪町の箕輪北小学校で、8日「6年生を送る会」が開かれました。

児童会が6年生に感謝の気持ちを伝え、最後の思い出作りをしようと開きました。

学年ごとに歌や合奏、劇などを披露しました。

4年生は、学校での掃除や授業の様子を劇にして発表し、6年生のように無言清掃や授業で意見を出せるよう頑張りますと伝えていました。

5年生は、中学校でも頑張ってほしいと、エールを送りました。

会の最後には、6年生から5年生へお礼として「北小の宝」が贈られました。

これは送る会恒例となっていて、中身は6年生が縫った雑巾が入っているという事です。

箕輪北小学校の卒業式は16日に行われる予定で、75人が学び舎を巣立ちます。

-

伊那市 中学部活動運営方針策定へ

伊那市教育委員会は、中学校での生徒達の部活動の負担軽減を目的に市独自の運営方針を策定します。

これは6日開かれた伊那市議会の中で、議員の質問に対し笠原千俊教育長が答えたものです。

全国の中学や高校の一部の部活では、長時間の練習や休みが無い事などが問題となっています。

去年、国では休養日を設けるように求めた文章を全国の教育委員会に通知しています。

市教委がまとめた運営方針の素案では、顧問が事前に練習計画を作成し、それを生徒や保護者に伝えるとしています。

中学校の校長は、計画通りに練習が行われているか確認をします。

実施にあたっては、運営方針だけが先走る事が無いよう、地域や学校、スポーツ団体と議論し理解を深めていくとしています。

運営方針については来年度の教育委員会の中でまとめて行くとしています。 -

高校入試後期選抜

公立高校の一般入試にあたる後期選抜試験が県内一斉に6日行われ、1万1000人余りの受験生が試験に臨みました。

上伊那では、全日制、定時制、多部・単位制合わせて8校で行われました。

このうち南箕輪村の上伊那農業高校では、受付開始の30分ほど前から受験生が会場に向かっていました。

上伊那の公立高校8校には、およそ1000人が志願していて、上伊那農業高校では、4つの学科で80人の募集に対し82人が志願し倍率は1.03倍となっています。

県教育委員会によりますと試験は予定通り終了したということで上伊那の高校でもトラブル等はなかったということです。

7日は、辰野高校、高遠高校、箕輪進修高校、赤穂高校の定時制で面接試験が行われることになっています。

後期選抜試験の合格発表は、18日月曜日となっています。

-

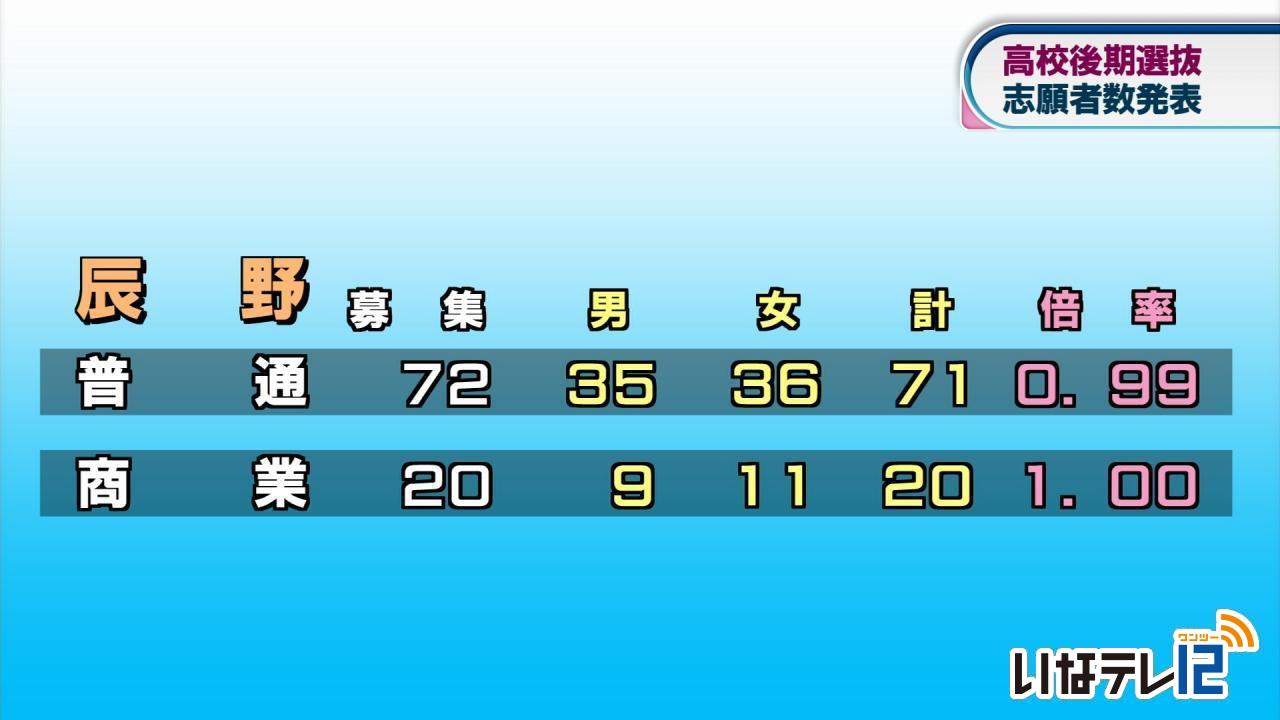

公立高校後期選抜試験志願者数

長野県教育委員会は6日に行われる公立高校後期選抜試験の志望変更受付締め切り後の集計結果を1日発表しました。

上伊那では赤穂の商業が1.28倍で最も高い倍率となっています。

辰野普通は71人が志願し0.99倍。

商業は20人 1倍です。

-

巣立ちの春 伊那北卒業式

上伊那の高校のトップを切って伊那市の伊那北高校で卒業式が1日行われ、生徒たちは慣れ親しんだ学び舎をあとにしました

伊那北高校では今年度 男子127人・女子112人の合わせて239人が卒業を迎えました。

式では卒業生全員の名前が呼ばれ斉藤則章校長から代表の皆川彩夏さんに卒業証書が手渡されました。

斉藤校長は「社会では、しなやかで強靭な心で困難に立ち向かい、一人一人が持っている力を発揮し、活躍して下さい」と式辞を述べました。

卒業生を代表して小牧航輝さんは教職員や保護者、地域の人達へ感謝の言葉を述べ、後輩へは高校での時間を大切にしてほしいと呼びかけました。

式の後、各クラスでは最後のホームルームが行われました。

3年C組では、担任の有賀政春教諭から1人ひとりに卒業証書が手渡されました。

伊那北高校では、卒業生全員が進学を希望しています。

上伊那の高校では今年度およそ1,500人が卒業を迎え、卒業式のピークは2日となっています。

-

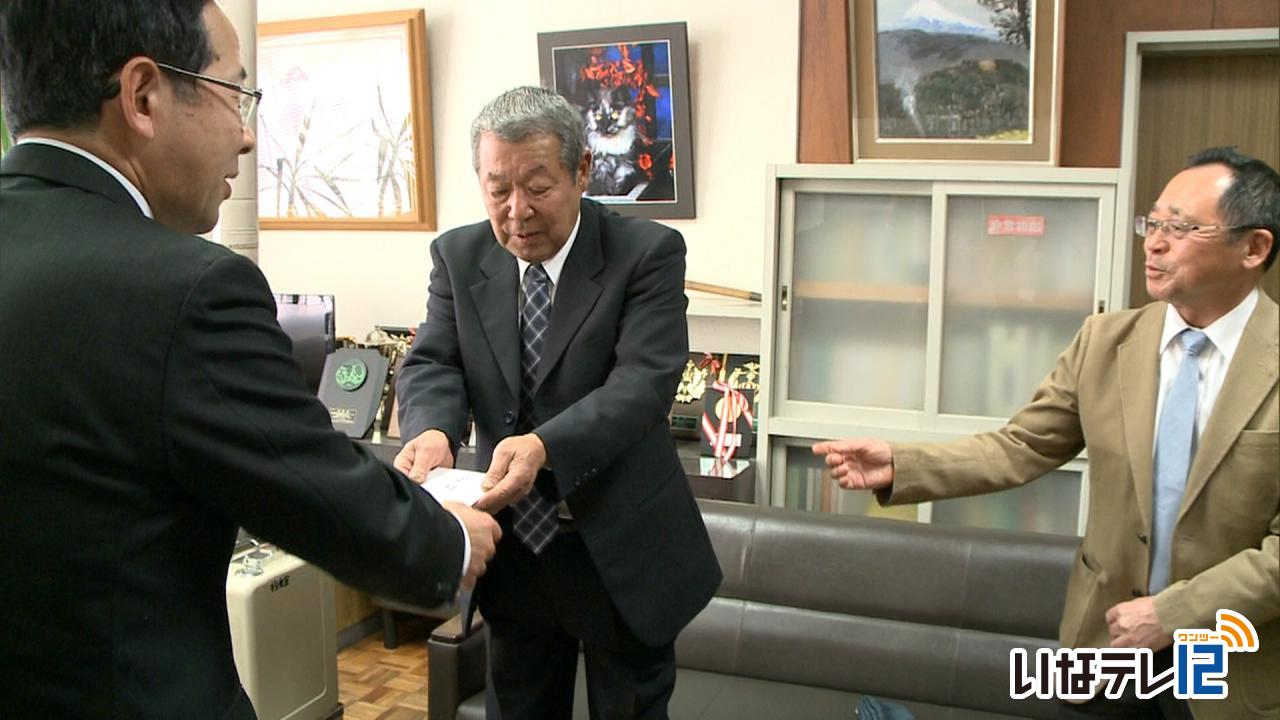

伊那北高陸上部OBが母校に寄付

伊那北高校陸上部のOBでつくる「陸上部薫友会」は、後輩のために使ってもらおうと26日、10万円を母校に寄付しました。

この日は、陸上部薫友会の堀正秋会長と黒河内浩事務局長が伊那北高校を訪れ、斉藤則章校長に寄付金を手渡しました。

2018年3月に発足し、母校のために何かできないかと、寄付を募ったところ10万円が集まりました。

2人は当時を振り返り、今のように陸上競技場がなく、野球部、サッカー部、ラグビー部と4つの部活合同でグラウンドを使っていたことなどを話していました。

堀会長は「陸上部のみなさんの役に立つものに使ってもらいたい」と話していました。

伊那北高校では、陸上部の生徒らと話し合い、備品の購入などに使いたいとしています。 -

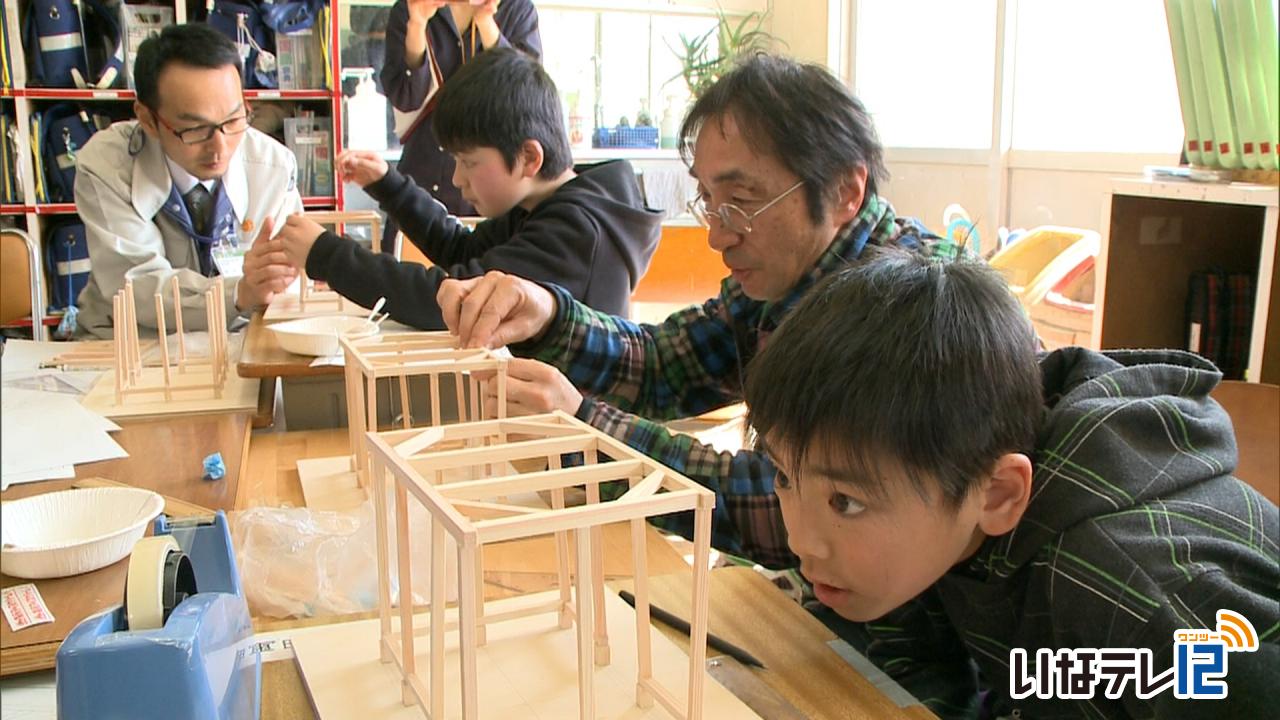

ピザ窯小屋づくり 模型で構造学ぶ

南箕輪村の南箕輪小学校3年1組の児童は手作りのピザ窯を雨や風から守るための小屋作りに取り組んでいます。

26日は、小屋づくりを前に15分の1サイズの模型をつくり、構造を学びました。

小屋づくりの活動を知った長野県建築士会上伊那支部が学習のバックアップをしていて、児童らがデザインした小屋を建築士会のメンバーが設計図におこしました。

建築士会のメンバー15人が指導にあたり、設計図をもとに模型をつくりました。

ピザ窯を囲うように、幅3m、奥行2m、高さ2.5mの小屋を作ります。

束と呼ばれる床下の土台になる木材の上に柱を乗せて、少しずつ組み上げていきます。

梁を乗せる工程では、柱が倒れて上手く乗らず、悪戦苦闘していました。

ある児童は「柱が倒れてしまうので難しい」「模型で勉強して格好良い小屋を作りたい」と話していました。

建築士会上伊那支部の辻井俊恵副支部長は「学習を通じて、普段住んでいる家がどんな風にできているのか、理解してもらえたらありがたいです」と話していました。

南箕輪小3年1組では、2019年度から本格的な作業を始め、夏頃の完成を目指すということです。 -

シニア大学伊那学部 卒業式

長野県シニア大学伊那学部の卒業式が13日伊那合同庁舎で行われました。

シニア大学で学んだ69人が2年間の課程を修了し卒業しました。

シニア大学は、仲間とともに健康でいきいきと社会活動を実践する人を養成するための大学です。

おおむね50歳以上が対象で、2年間で防災や県政、ボランティア活動など広い分野について学んできました。

伊那学部長の寺井直樹・伊那保健福祉事務所長は「地域活動にかかわり、要となって活躍してください」と式辞を述べました。

卒業生を代表して伊那市の竹内春利さんは「共に学んだ仲間とのつながりを大切に、これからも仲間からパワーを頂き生きていきたいです」と話していました。

シニア大学は昭和53年に長野県老人大学として開校しました。

これまでに県全体で4,800人が卒業し、伊那学部では今年度を含め4,651人が卒業しています。

-

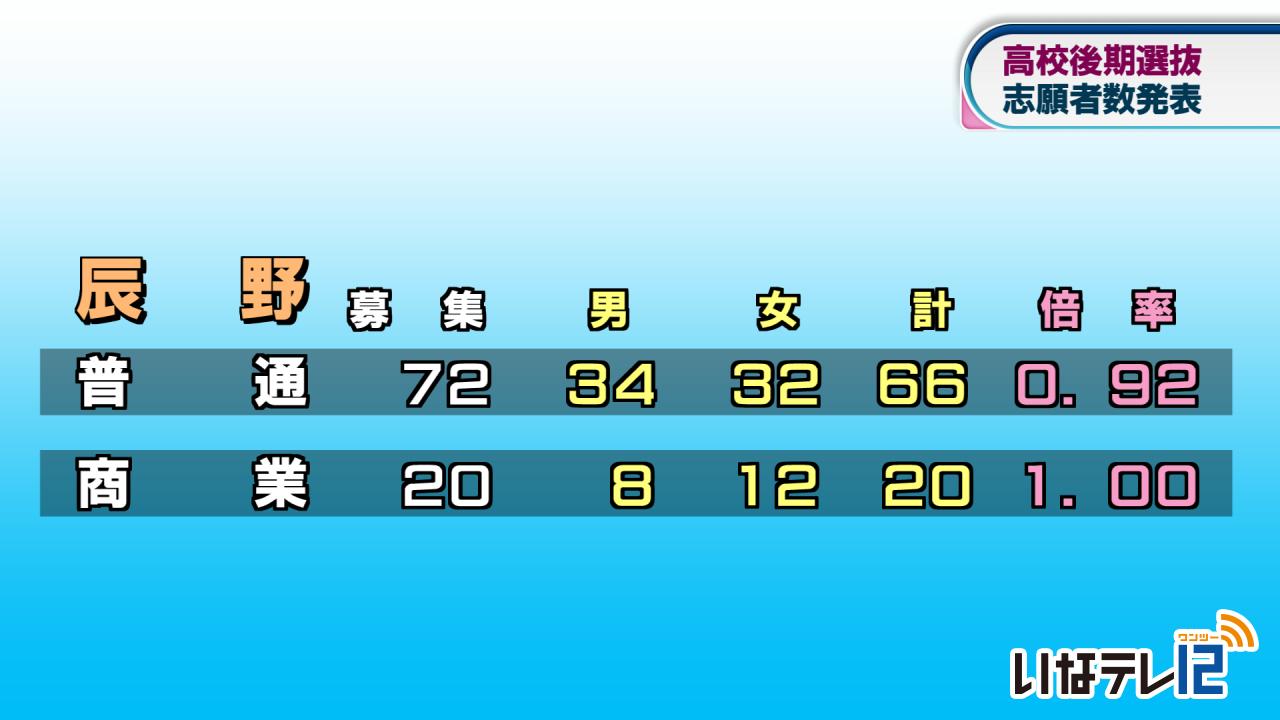

高校入試後期選抜志願者数

長野県教育委員会は、来年度の高校入学者後期選抜志願者数を25日発表しました。

上伊那8校で最も倍率が高いのは、赤穂高校普通科の1.37倍となっています。

辰野普通は66人が志願で0.92倍。商業は20人1倍です。

-

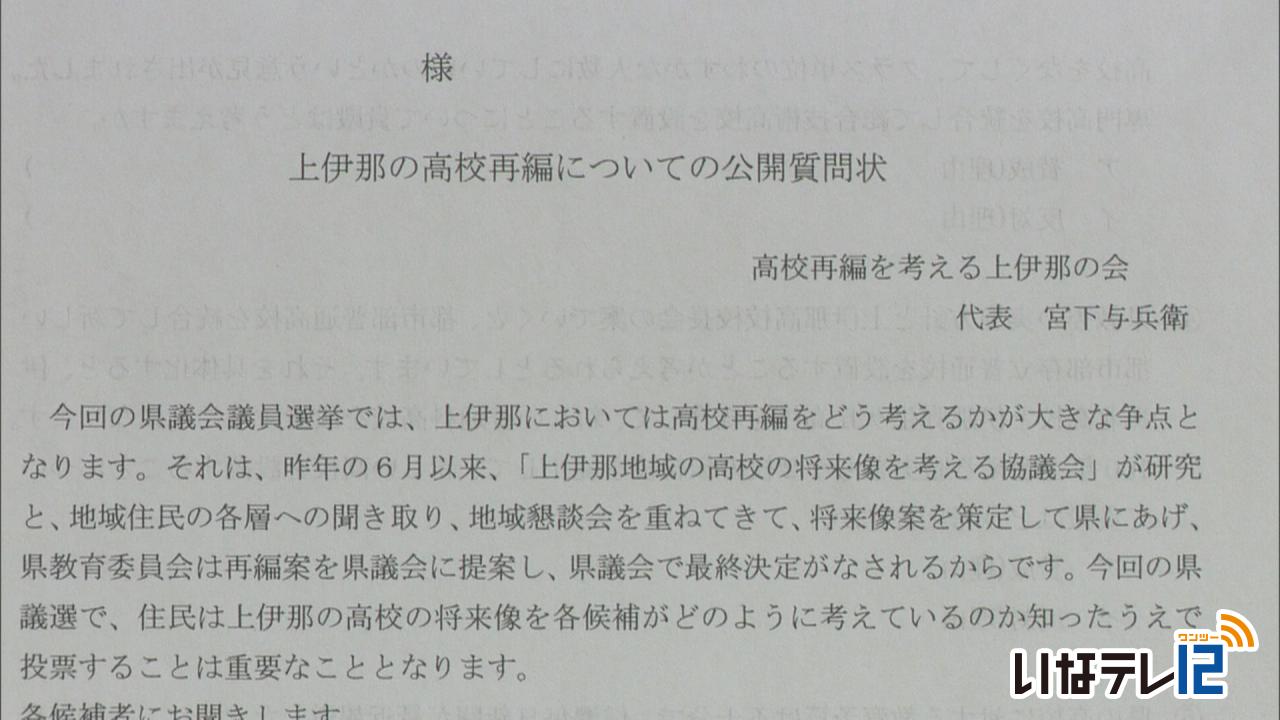

県議選立候補予定者に高校再編に関する公開質問状

住民有志で作る高校再編を考える上伊那の会は4月の県議選で上伊那の立候補予定者に高校再編に関する公開質問状を送りその回答を公表することを決めました。

25日に代表の宮下与兵衛さんらが伊那市役所で記者会見を開き

概要を説明しました。

公開質問は高校の再編案が県議会に提案され最終決定することから今回の県議選で上伊那の高校の将来像を各候補者がどのように考えているかを知ったうえで住民に投票してもらおうと行われるものです。

質問内容は上伊那の高校の統廃合が必要か必要ないかなど6項目です。

会では3月中旬までの回答を求めていて3月20日頃改めて記者会見を開き結果を報告するとしています。

また高校再編に関する立候補予定者の公開討論会の開催も検討しているということです。 -

信濃美術館所蔵の名品 高遠で

現在新築建て替え工事のため休館中の長野市の信濃美術館所蔵の名品展が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で23日から始まりました。

会場には、中村不折や池上秀畝など伊那市ゆかりの作家をはじめ、県内出身作家の作品など60点が展示されています。

長野県信濃美術館は長野市にあり、所蔵作品は約4千点と県内最大規模の美術館です。

現在新築建て替え工事のため長期休館となっていて、その期間に所蔵作品を見てもらおうと、信州高遠美術館と共催で展示会が開かれました。

23日はオープニングイベントとして、信濃美術館の松本透館長が展示作品を解説しました。

この作品は、高遠町出身の日本画家池上秀畝の代表作「四季花鳥」で、1918年の第12回文展で特選を受賞しました。

信濃美術館所蔵名品展は3月31日まで信州高遠美術館で開かれています。

なお信濃美術館のオープンは2021年を予定しているということです。

-

高遠町で平和の文化祭

伊那市高遠町の住民有志の作品などを通して平和について考えるイベント「平和の文化祭」が24日まで、高遠町総合福祉センターやますそで開かれています。

会場には絵画や写真、陶芸作品などおよそ100点が展示されています。

この作品は、1931年生まれで、晩年を高遠町で過ごし、2016年に亡くなった加川瀛介さんのイラストです。

イラストレーターとして雑誌の挿絵などを描く傍ら、ライフワークとして戦争を伝えるイラストを描いていたということです。

このイベントは、高遠町九条の会や上伊那医療生協などでつくる実行委員会が初めて企画しました。

実行委員会では「文化活動が楽しめるのは平和のおかげ。作品を見ながら平和について考える機会にしてほしい」と話していました。

イベントは24日まで開かれています。

24日は午前10時から子ども向けのアニメの上映やお菓子作りが行われます。

201/(火)