-

来月2日『ドド御祭』に向け合同練習

3年ごとに1度、全国各地の太鼓グループが一堂に集まる祭り「ニッポンドド御祭」が、12月2日に伊那文化会館で開かれます。

23日は祭りに向けた合同練習が、伊那市西春近のまつり工房で行われました。

この日は、県内外から祭りに参加するおよそ200人が集まり、祭り当日、参加者全員で披露する「ええじゃないか」という曲を練習しました。

ニッポンドド御祭は、3年ごとに1度、全国各地の太鼓グループが一堂に集まり開かれる太鼓の祭典です。

西春近を拠点に太鼓の指導などを行う、まつり工房のメンバーが中心になって始めた祭りで、3年前の伊那での祭りにはおよそ500人の太鼓の打ち手が集まりました。

合同で10曲ほどを演奏する予定で、練習は東京や茨城でも行われたということです。

まつり工房代表の北原永さんは「本番一発で合わせる難しさはあるけれど、迫力のある太鼓をみなさんに楽しんでいただければうれしいです」と話していました。

ニッポンドド御祭は、12月2日に伊那文化会館で開かれます。

入場料は前売券が3,000円、当日券が3,500円となっています。

【問い合わせ】 まつり工房 78-6662 -

西春近北小 砂防施設見学

川や水の役割を学んでいる伊那市の西春近北小学校の5年生は、その授業の一環で前沢川砂防施設を26日見学しました。

26日は西春近北小の5年生26人が前沢川砂防施設を訪れ、伊那建設事務所の職員から話を聞きました。

前沢川砂防施設は、平成18年7月豪雨で中央道に土石流が流れ込み通行止めになったことから建設されました。

職員は砂防堰堤の模型を見せながら施設の役割を説明しました。

職員は、「砂防堰堤は土石流から下流の人たちを守ってくれますが、予測よりも大きい土石流が発生するかもしれません。大雨などで様子がおかしいと思ったときはすぐに避難をして下さい」と話していました。

-

伊那女声コーラス 演奏会

伊那女声コーラスの第22回演奏会が伊那市のいなっせで24日に開かれました。

今回の演奏会は「弦と声 ともにうたう」をテーマに開かれました。

第2ステージでは伊那北高校出身のチェロ奏者、飯島瀬里香さんの演奏に合わせて枕草子をもとに作られた合唱曲を披露しました。

伊那女声コーラスは昭和36年に発足しました。

現在は伊那市を中心に上伊那の40代から80代の約30人が活動しています。

女声コーラスでは「和やかな雰囲気の中、切磋琢磨しながら技術を磨き長く活動を続けていきたい」と話していました。

-

日本刀の基礎知識を学ぶ講座

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で開催中の特別展「高遠に残る武具」の関連イベントで日本刀の基礎知識を学ぶ講座が10日に開かれました。

講座では、高遠町歴史博物館が所蔵する日本刀を使って、鑑賞の仕方を学びました。

講師は、東京都にある刀剣博物館学芸員の飯田俊久さんが務めました。

受講者はアドバイスを受けながら慎重に日本刀を手に取ります。

垂直に立てて刀全体の姿を観察した後、横にして光を当てながら波模様の「刃文(はもん)」を観察します。

飯田さんによりますと、刃文は刀が作られた時代や地域によって違いがあるという事です。

この講座は、高遠町歴史博物館が地域に残る高遠藩の武具を展示している特別展に合わせて開かれたもので、約20人が受講しました。

-

あるがままMizukiさんデビューショー

伊那市出身で今月11日にミニアルバム「OnNA(おんな)」をリリースした「あるがままMizuki」さんのデビュー記念ショーが17日に伊那市高遠町の高遠さくらホテルでおこなわれました。

あるがままMizukiさんは伊那市西春近出身の25歳です。

高遠高校卒業後、出産のため一度は歌手になる夢を諦めました。

しかし知人の紹介で上京し、4年間子育てをしながら歌のレッスンを受け11月11日にCDデビューしました。

あるがままさんのデビューミニアルバムは女心を歌った5曲を収録しています。

店頭での販売は現在のところありませんが、あるがさんの所属事務所から直接購入する事ができます。

Office.Sora 電話080-1252-3344

-

平沢の山の神神社 移設で最後の例祭

伊那市平沢の山の神神社が砂防事業で来年近くに移設されることになり、18日は、今の場所での最後の例祭が行われました。

伊那市神社誌によりますと、山の神神社は、創立年代不詳の相当に古い神社で、市内14区の共有林の守り神です。

毎年14の区が回り番で例祭を行っていて今年は、日影区が当番です。

18日は、14区の区長らが参列し、この場所での最後の例祭が行われました。

神社の移設は、隣を流れる南沢の砂防事業によるもので、12月頃から周辺の工事が始まります。

移設先は、今の場所から数百メートル西に上ったところで、今の社は、解体され来年春に移築される計画です。

日影区の中村健一区長は、「この場所で行う平成最後の例祭になった。」と話していました。 -

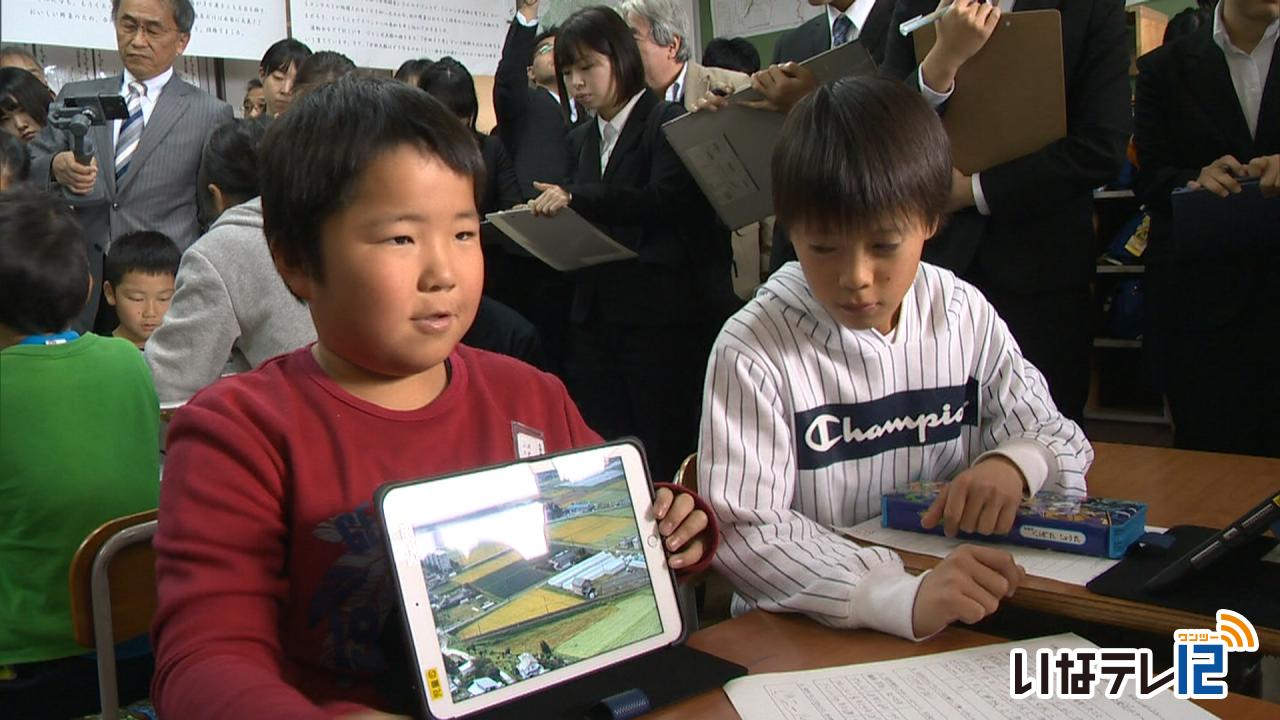

西春近南小でICT公開授業

伊那市内の小中学校が取り組んでいる情報通信技術ICTを活用した公開授業が19日、行われました。

公開授業は、未来の教育を見据え機器の活用や学習の取り組みを見てもらおうと市内の学校教諭でつくる伊那市小中学校情報委員会が開いたものです。

19日は、西春近南小学校・長谷小学校・伊那中学校の3校で公開授業が行われました。

このうち、西春近南小学校では4年生が、小型無人機ドローンで学校の上空から撮影した画像を使って授業を行いました。

4年生は、地域について学習をしていて今日はグループに分かれ、タブレット端末を使い、地域の土地利用や特色などを調べ意見を出しました。

授業には、信州大学教育学部も協力しています。

画像は教育学部の東原義訓教授が今年の3月から毎月1回撮影したものです。

児童は、農業ハウスの変化や畑の移り変わりなど気づいた事を発表していました。

4年生は今後、更に調査し地域への理解を深めていくということです。

伊那市の小中学校では平成26年度からICT教育に取り組んでいます。

伊那市小中学校情報委員会では、さらにICT教育を進めていきたいとしています。

-

伊那女声コーラス24日に演奏会

伊那市の女性を中心につくる伊那女声コーラスのメンバーは24日に開かれる演奏会に向けて練習に励んでいます。

1日はメンバー30人ほどが演奏会に向け、伊那市の坂下公会堂で練習をおこないました。

22回目となる今回の演奏会は「弦と声ともにうたう」をテーマにヴァイオリンとチェロに合わせ合唱を披露します。

クラシックの喜歌劇や、枕草子にメロディーをつけたものなど11曲を披露する予定です。

伊那女声コーラスは昭和36年に発足し、創立以来58年となります。メンバーは40代から80代の女性およそ30人で発声や歌詞を大切に練習をしています。

演奏会は24日土曜日午後2時から伊那市のいなっせニシザワホールで開かれ入場料は500円です(高校生以下無料)。

-

郷土ゆかりの作家の作品展

上伊那教育会が所蔵する伊那谷ゆかりの作家の作品展「伊那谷の生んだ芸術家たち」が17日から伊那市創造館で始まりました。

今回は「野鳥が描かれている日本画」をテーマに、8人の作家の作品11点と、関係する資料が展示されています。

こちらは1872年生まれ伊那市小沢出身の日本画家小坂芝田の作品です。

2羽の鴨が着水する様子が描かれています。

それぞれの作品の近くには、描かれている鳥の写真も展示されています。

写真は、上伊那教育会が編纂し今年6月に刊行された上伊那誌自然篇改訂増補版のために撮影されたものです。

このほか、題材になっている鳥のはく製も展示されています。

この展示会は、12月2日まで伊那市創造館で開かれています。

-

郷土を学ぶ中学生の発表会

伊那青年会議所は、今年度、地域の歴史や文化を学ぶ中学生を応援しています。

16日は伊那商工会館で発表会が開かれ、伊那市と箕輪町の中学生が授業や部活での取り組みを発表しました。

16日は、伊那中学校3年3組と長谷中学校2年生、箕輪中学校古田人形部の生徒が発表をしました。

伊那中3年3組は、9月に中心市街地の交流人口700人を目指し「勘太郎」をテーマに行ったイベント、伊那フェスについて発表しました。

長谷中2年生は、中尾歌舞伎を応援する「中尾歌舞伎ファンクラブ」の活動について紹介し、オリジナルグッズを披露しました。

箕輪中古田人形部は、古田人形芝居の歴史や、人形の動かし方などを紹介しました。

お互いの発表を聞いた中学生は「活動をPRすることが地域の伝統を守る一つの方法になることが分かり、参考になった」などと感想を発表していました。

この発表会は、地域の歴史や伝統文化を学ぶことで、中学生に地域に愛着を持ってもらおうと伊那青年会議所が今回初めて行ったものです。

伊那青年会議所の網野俊輔理事長は、「みなさんが大人になっても地域を盛り上げる活動にかかわっていってほしい」と話していました。

-

伊那北高校フィールドワーク

地域の課題をテーマに総合的な学習をしている伊那市の伊那北高校の1年生は、16日、現地に出向いて聞き取り調査をするフィールドワークを行いました。

伊那市長谷の中尾座では、中尾歌舞伎保存会の松田元伸さんから聞き取り調査を行いました。

文化伝承をフィールドワークのテーマに選んだ29人は、場面転換をするための回り舞台や楽屋を見学しました。

伊那北高校の1年生は地域の課題をテーマに総合的な学習を行っています。

フィールドワークを行うのは今回が初めてで、今日は人口流出、自然と災害、環境・森林保全など7つのテーマ別に調査を行いました。

生徒らは芝居で着る衣装やかつらも身につけて体験していました。

伊那市の中心市街地です。ここではシャッター街をテーマに選んだ生徒が、街を歩いて店の様子を調査しました。

1年生は来月、地元企業から講師を招きパネルディスカッションを行うほか、来年2月には学習のまとめとして課題発表会を開く予定です。

-

伊那能 出張講座

17日に伊那市の伊那文化会館で開かれる「第27回伊那能」を前に、小学生を対象にした出張講座が東春近小学校で16日に開かれました。

伊那能に出演する能楽師や狂言師が東春近小学校を訪れ、演目を披露しました。

出張講座は、小学生に日本の伝統芸能に触れてもらおうと伊那能実行委員会が初めて開いたものです。

能楽師の坂井音隆さんが、能の表現方法を説明しました。

能は言葉ではなく動きで感情を表現するという事で、悲しい感情を表す仕草を全員で体験しました。

坂井さんは「想像力を働かせて登場人物の心の動きを読み取りながら鑑賞しましょう」とアドバイスしていました。

伊那能実行員会では「能楽を身近に触れながら楽しさや奥深さを知ってもらいたい」と話していました。

-

高校再編 中高生の声取り入れへ

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、より広く意見を集めるため、中高生を対象にした地域懇談会を開く考えを、13日に示しました。

上伊那地域の高校再編について検討を進める、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会の会議が13日にいなっせで開かれ、中高生を対象にした懇談会を開催するとした案が示されました。

再編に関係する世代の意見を反映させようと開催するもので、上伊那地域の中学校15校・高校8校の生徒会長と参加希望生徒50人程度を予定しています。

委員同席のもと、参加者を中心に意見を交わすワークショップ方式で行う計画です。

またこの日は、より議論を深めるため会議の回数を予定より3回増やすとした今後のスケジュールも示されました。

今年度中に再編案をまとめる予定でしたが、年度をまたいで検討をする可能性もあるとしています。

高校再編の検討の延長については、今後、上伊那広域連合の正副連合長会に諮るということです。 -

独立開校60周年の節目を祝う

箕輪町の箕輪西小学校の独立開校60周年記念式典が9日に行われ児童による古田人形芝居の上演や学習発表が行われました。

式典では箕輪西小学校古田人形クラブが人形芝居を披露しました。

箕輪西小学校がある上古田地区では町指定無形文化財の古田人形芝居が地区住民でつくる保存会により受け継がれています。

保存会からの指導を受けた児童たちは巧みに人形を操っていました。

学年ごとに行われた発表では1年生が校歌の歌詞に合わせて描いた絵を披露しながら校歌を歌いました。

かつて箕輪西小学校は箕輪中部小学校の分教場で4年生までは今の西小に通い5年生になると中部小まで通っていたということです。

1959年昭和34年に箕輪中部小学校から独立し箕輪西小学校となりました。

式典に出席した保護者や地元住民は独立開校60年の節目を児童とともに祝っていました。

-

長野県高齢者作品展 入賞者を表彰

今年9月に佐久市で開催された信州ねんりんピック「長野県高齢者作品展」で伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは5人が入賞しました。

14日伊那市の伊那合同庁舎で表彰式が行われました。

伊那市の高林千尋さんは奨励賞を受賞しました。

作品は日本画でタイトルは「釣りする親子」です。

伊那市の宮脇智明さんは佐久市長賞を受賞しました。

作品は彫刻でタイトルは「もう、チョットで、とどくかな」です。

南箕輪村の高橋修司さんは長野県老人クラブ連合会会長賞を受賞しました。

手工芸の部の切り絵でタイトルは「夏祭り」です。

伊那市の福澤久子さんは奨励賞を受賞しました。

手工芸の部の衝立でタイトルは「梅花繚乱」です。

伊那市の中山清子さんは佐久市長賞を受賞しました。

写真でタイトルは「はい、どーじょ!!」です。

信州ねんりんピック「長野県高齢者作品展」は6つの部門があり県内から208点の出品がありました。

-

給食甲子園の献立 生徒が味わう

12月8日から東京都で開かれる「全国学校給食甲子園」の本大会に伊那市の長谷中学校が出場します。

13日は、生徒がそのメニューを給食で味わいました。

この日は長谷中の給食に、大会にエントリーするメニューが出され、生徒が味わいました。

アマランサスともちきびが入った「雑穀せんべい汁」、地元の野菜を使った「旬野菜の彩り和え」、長谷中の生徒が作ったラー油を使った「長谷の太陽の巻物」など、生徒のアイデアを元に、栄養教諭と調理師が作った地元の暮らしに密着したメニューです。

全国学校給食甲子園は、学校給食の充実を図り多くの人に関心を持ってもらおうとNPO法人21世紀構想研究会が2006年から毎年開いていて、第1回大会では長谷中が優勝しています。

今年は全国から1701校が出場し、長谷中は3回の予選を勝ち抜いて、来月8日の本大会に出場する12校に選ばれました。

給食を食べた生徒は「春巻きがおいしかった」「いつも美味しい給食を出してくれているので、大会でも頑張って欲しい」と話していました。

栄養教諭の原真理子さんは「第1回の優勝校なのでプレッシャーはあるけれど、頑張ってきたいです」と話していました。 -

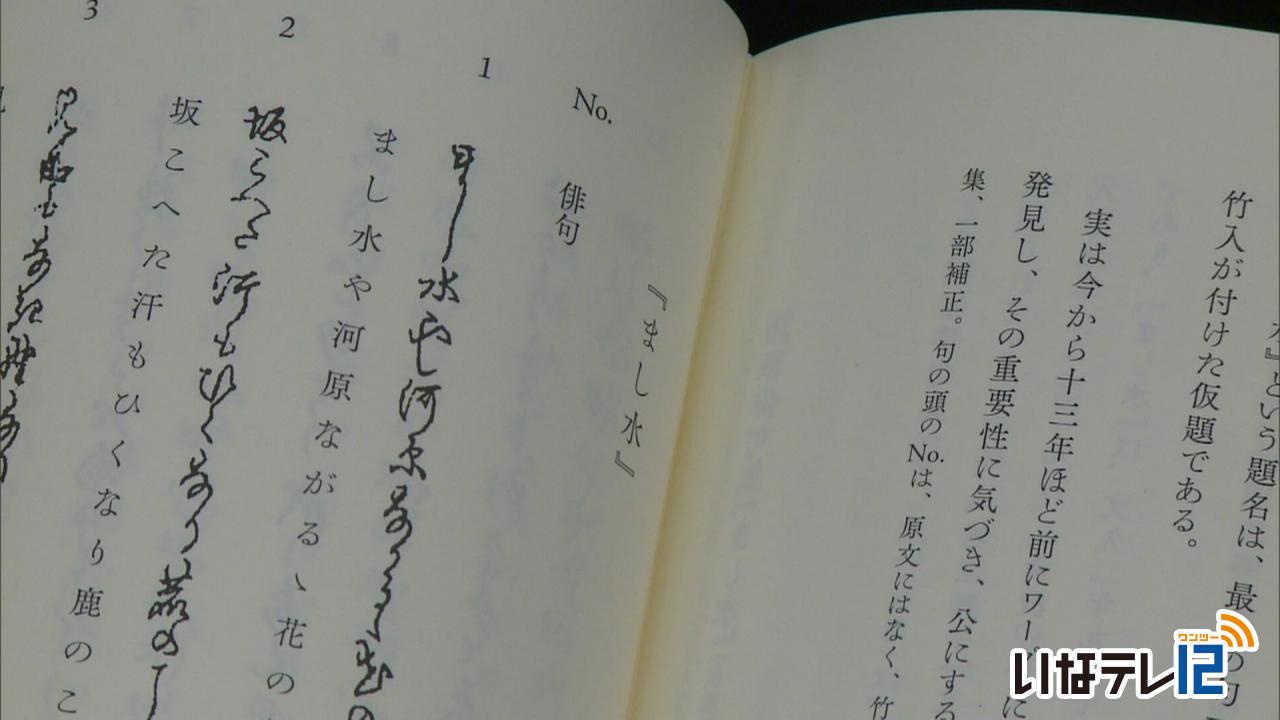

井月初の句集「まし水」解説

井上井月顕彰会の竹入弘元副会長は、井月が編集した最初の諸家俳句集「まし水」について説明をしました。

11日は伊那市内で顕彰会の理事会が開かれ理事会の前に竹入副会長が説明をしました

諸家俳句集は、井月自身の句は最後の一句のみで、他は弟子や知人などの句を集めたものです。

井月の初の句集はこれまで、江戸時代後期の1863年に出された「越後獅子」だとされてきました。

竹入さんによりますと「まし水」はそれよりも1年早い1862年に出された最初の句集だという事です。

作品数は173句と他の句集の半分ほどで手始めに作ったのではないかと話していました。

「まし水」については、9月に発刊された新編・漂泊の俳人井月全集に掲載されています。

-

観客を魅了 伊那フィル定期演奏会

伊那フィルハーモニー交響楽団の第31回定期演奏会が11日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

伊那フィルハーモニー交響楽団は、市内を中心におよそ60人で活動していて、毎年この時期に定期演奏会を開いています。

今年は、チャイコフスキーの代表作のひとつ、交響曲第6番「悲愴」を演奏し、訪れた人たちを魅了していました。 -

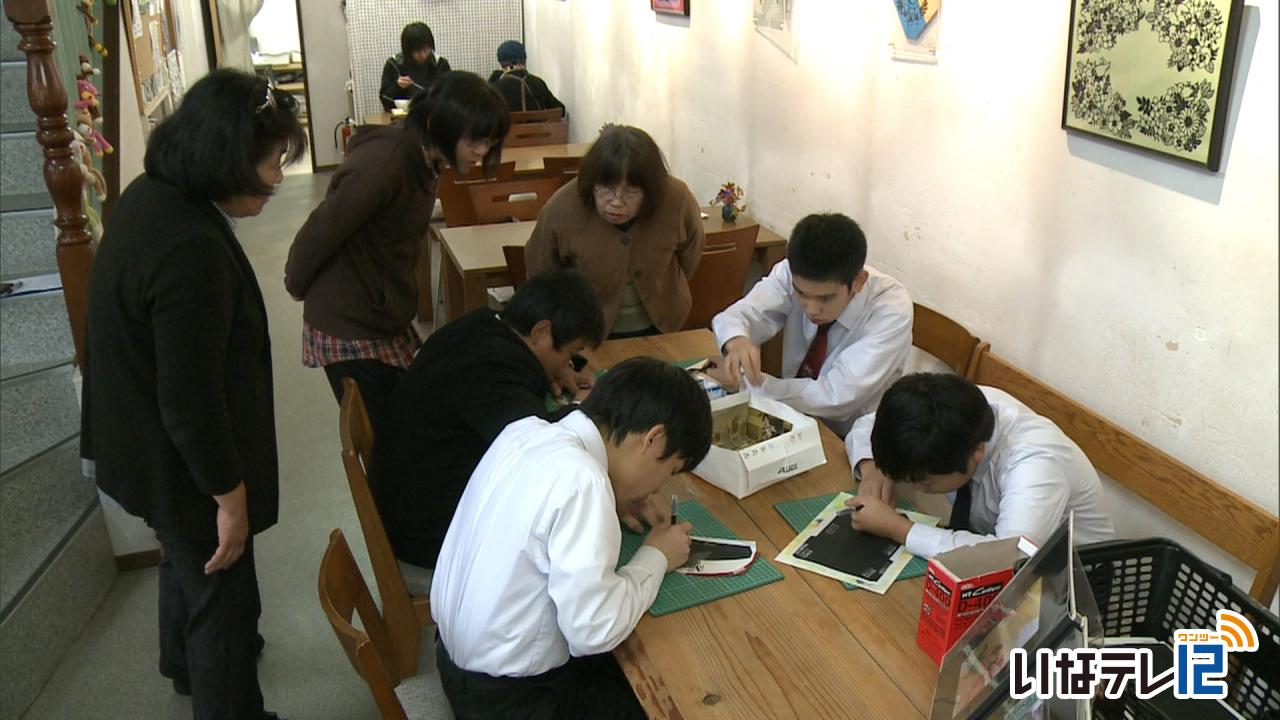

ウズラの餌代に 切り絵作品販売

伊那市の伊那中学校の特別支援学級の生徒達は、学校で飼育しているウズラの餌代などを捻出する為に、自作した切り絵の封筒や便箋を伊那市のいなっせ北側にあるコミュニティーカフェ・セジュールで販売しています。

9日は、商品を販売しているセジュールで生徒達が切り絵を披露しました。

セジュールでは現在、生徒達の作品展が開かれていて実演はその一環で行われました。

これは、生徒達が飼育しているウズラをモチーフにした切り絵の封筒です。

インターネットの動画投稿サイトを視聴した事をきっかけに6月からウズラの飼育を始めました。

今は4羽を育てていて、餌を与えたり砂遊び用の砂を交換するなど、平日はもちろん休日も登校し世話をしています。

餌代や砂代は月に4千円かかる為、生徒達は授業で学んだ切り絵で商品を作り販売する事にしました。 -

長谷中給食自給率向上へ

伊那市の長谷中学校は、学校給食での長谷産農産物の活用率の向上について考える検討会を、10月26日に開きました。

26日は、長谷中学校で学校関係者や農家、国から派遣された地産地消コーディネーターなどあわせて23人が出席し会議が開かれました。

昨年度、長谷中の給食で使われた長谷産の食材は全体の7%で、学校では50%を目標としています。

平成27年度までは地元農家で作る「麦わら帽子の会」が食材を提供していましたが、高齢化により解散し、年々長谷産活用が少なくなっています。

出席者からは、「安定して食材を提供していくのは責任が重く、農家への負担が大きい」「鳥獣被害の少ない学校の周りに給食用の畑を作ったらどうか」といった意見が出されていました。

農林水産省では、学校給食への地場産物の安定的な供給体制の整備支援として地産地消コーディネーターの派遣を行っていて、長谷中学校は今年度その事業に採択されています。

検討会は今年度中にあと2回開かれ、改善策をまとめることにしています。

-

富県小学校で全校児童が焼き芋楽しむ

伊那市の富県小学校で8日、全校児童が焼き芋をして楽しみました。

学校内にある畑ではたき火が行われ、子どもたちがアルミホイルに包んだサツマイモを熾きに投げ入れました。

富県小学校では毎年、全学年がそれぞれサツマイモを栽培していて、全校児童で焼き芋を楽しんでいます。

1時間ほど経つと、芋が焼きあがります。子どもたちは、ホイルから芋を取り出していました。

体育館に集まり、全員で給食です。

出されたトン汁に入っているダイコン・ニンジンなどの野菜はすべて富県小学校の子どもたちが育てたものです。自宅から持ってきたおにぎりとともに、焼き芋やトン汁を味わいました。

子どもたちは、学年を超えた縦割り班で、給食を楽しんでいました。

-

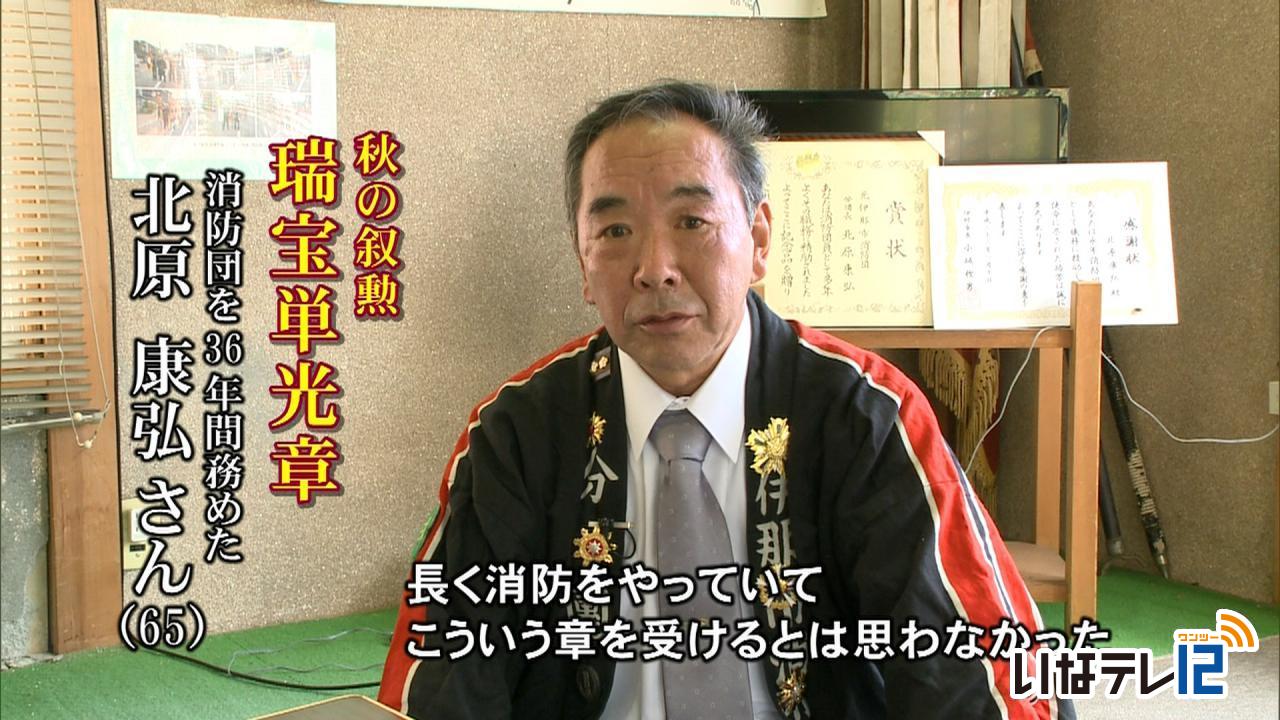

秋の叙勲 北原康弘さん

2018年秋の叙勲。

消防団員として長年地域の防災に携わり、消防功労で瑞宝単光章を受章した伊那市高遠町山室の北原康弘さん(65)の喜びの声です。

受章した今の気持ちは・・・

「長く消防をやっていて、こういう章を受けるとは思わなかった」

伊那市高遠町山室の北原康弘さん65歳。

20歳の時に消防団に入団し、56歳までの36年間、地域防災のために尽力しました。

実際の火事現場での体験について・・・

「山火事や人家の火事がまわりにあった。水をかけても消えないということで、無線を使いながら指示を出した覚えがある」

退団までの2年間は、三義分団長として指揮をとり、団員の安全確保に力を注ぎました。

心掛けてきたこと・・・

「事故を起こさないように、徹底した指導を先頭に立ってやった覚えがある」

これからを担う若い人達には「自分の地域は自分たちで守る」という精神を引き継いでもらいたいと話します。

後輩団員に伝えたいこと・・・

「(団員それぞれが)機関を動かせるよう訓練し、安全な街づくりを重点に活動してほしい」 -

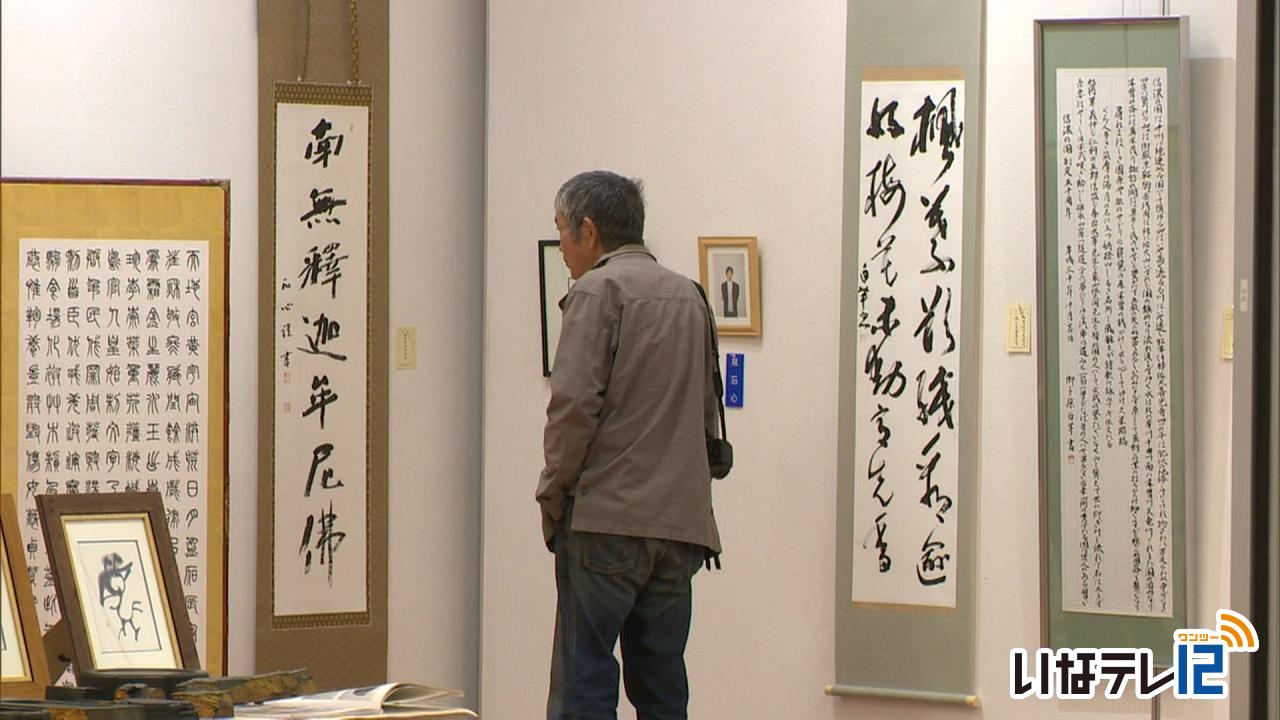

指導者らの力作並ぶ 書晋展

上伊那の書道の指導者らでつくる書晋会の「第23回書晋展」が、伊那市のかんてんぱぱホールで6日から始まりました。

上伊那の書道教室の指導者らが、毎年作品展を開いていて、会場には書のほか、篆刻、刻字、硯など、会員12人の作品およそ80点が並んでいます。

小林二葉さんの作品は、長野市にある樹齢1200年の桜を見て詠んだ句を書にしたためたものです。

表具師をしている元木真静さんの作品は、銀箔を貼った屏風を丸めて作品に仕上げたものです。

書晋会では「様々な手法の作品が並んでいるので楽しんでもらいたい」と話していました。

第23回書晋展は、12日(月)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています -

南箕輪村 村民文化祭

南箕輪村の文化団体の発表の場、村民文化祭が、3日・4日の2日間、行われました。

村民センターでは、公民館活動で制作した作品展示や、ステージ発表が行われました。

作品展示では、ちぎり絵や陶芸作品など村民が取り組んできた作品が展示されていました。

センターの2階では、公民館活動で表千家を学ぶメンバーとわくわくクラブで茶道を学ぶ子どもたちがお点前を披露していました。

訪れた人たちは作法を教わりながら、お茶を楽しんでいました。

体験した子どもたちは、「緊張したけれど、伝統に触れられて面白かった」と話していました。

ステージでは、村内で活動する36団体が篠笛や合唱など様々なジャンルの発表を行いました。

主催した南箕輪村文化団体連絡協議会の原 俊朗会長は、「村内で活動する文化団体が一堂に会して心の交流につなげたい。村の一体感、まとまりが醸成されればうれしい」と話していました。

-

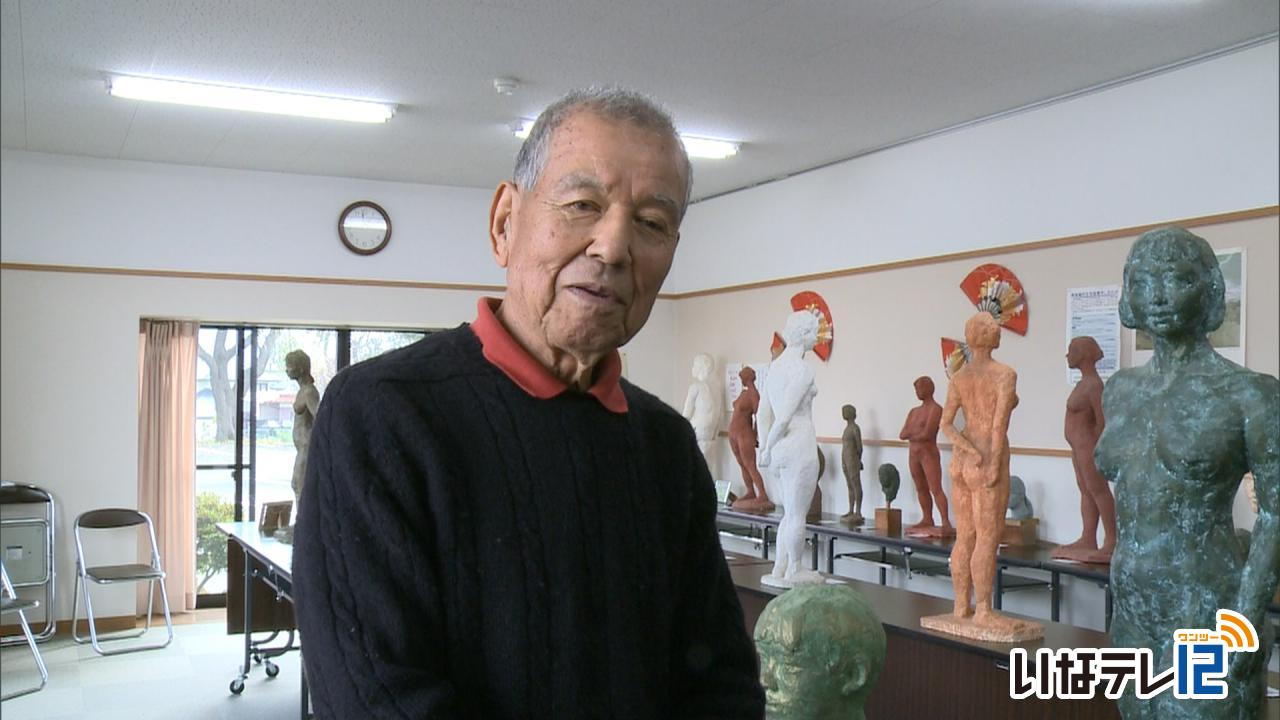

小倉 孝一さん集大成の彫像展

南箕輪村北殿の小倉孝一さんは、長年趣味で制作してきた彫像の集大成となる展示会を開きました。

展示会は、南箕輪村の北殿公民館で3日・4日の2日間にわたり開きました。

小倉さんは、現在86歳。小学校の教諭として勤める傍ら、25歳から趣味として彫像を始めました。

粘土で像を作り、型を取って石膏を流し込んで作る彫像は、体力が必要なため、彫像の制作活動は60歳で終えました。

作った像は100体を超えていて、今回は集大成として、お気に入りの作品30点ほどを選んで展示会を開きました。

-

キャリア教育フェス初開催

伊那市内のすべての中学2年生が企業や地域団体のブースを巡る「伊那市中学生キャリア教育フェス2018」が2日伊那市民体育で開かれました。

実行委員会によりますと、市単位で行うキャリア教育のイベントは全国初だという事です。

開会式は市内全ての中学2年生650人と出展者などが参加し行なわれました。

最初に中学校の校旗を持った生徒が順番に入場し、その後、荒井の獅子舞や狐島の長持ちが披露され、会場を盛り上げました。

また、今回のイベントのテーマ「未来につなげる一つの出会い」が発表されました。

開会式が終わると、生徒達は出展した企業や地域団体など94ブースを見学しました。

春富中の保護者で作る団体は、夢がかなった事を前提に祝う「予祝」(よしゅく)で生徒達にエールを送りました。

ドローンスクールのブースではシミュレーターを使った操縦体験をしました。

酪農家で作るグループのブースでは子牛が牛乳を飲む器具を使って搾乳体験をしました。

製造業のブースでは、担当者から説明を聞きながら金属の加工を実際に行ったり、アルミとコップ使い電気を貯める仕組みについて学んでいました。

伊那市ではこれまで中学校単位でキャリア教育のイベントを行ってきました。

より多くの中学生に地域の未来について考えてもらおうと、今回は全国で初めて市内の中学校全てが参加するキャリアフェスを開催しました。

伊那市では来年度以降も同様のキャリア教育フェスを開催していきたいとしています。

-

特別支援 児童生徒の作品展

上伊那の小中学校の特別支援学級と伊那養護学校に通う児童や生徒の合同作品展が2日から伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

会場には、絵画や段ボールで作った作品など児童と生徒の作品およそ700点が展示されています。

作品展は、子ども達の発表の場と地域の人に障害者に対する理解を深めてもらおうと毎年開かれていて今年で45回目です。

ガラス瓶の周りに紙粘土を使って作った花瓶や、ハロウィンの時に作った壁飾りなどが並べられています。

伊那養護学校の教諭は「多くの人に見てもらい、子ども達の表現を受けとめてもらいたいです」と話していました。

作品展は、6日火曜日まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

伊那市で中部連合音楽会

伊那市内の小学6年生が音楽を通して交流する中部連合音楽会が、伊那文化会館大ホールで31日に開かれました。

音楽会には市内15の小学校の6年生が参加し、学校ごと合唱を披露しました。

このうち伊那北小学校の6年生94人は福島県の中学生が震災後に作詞した「群青」という曲を歌いました。

音楽会は日ごろの練習の成果を発表し音楽を通して学校どうし親睦を深めようと毎年開かれています。

主催した中部教職員会では「歌詞の意味を考え気持ちをひとつにして取り組んできた成果を発表し、小学校時代の良い思い出をつくってもらいたい」と話していました。

-

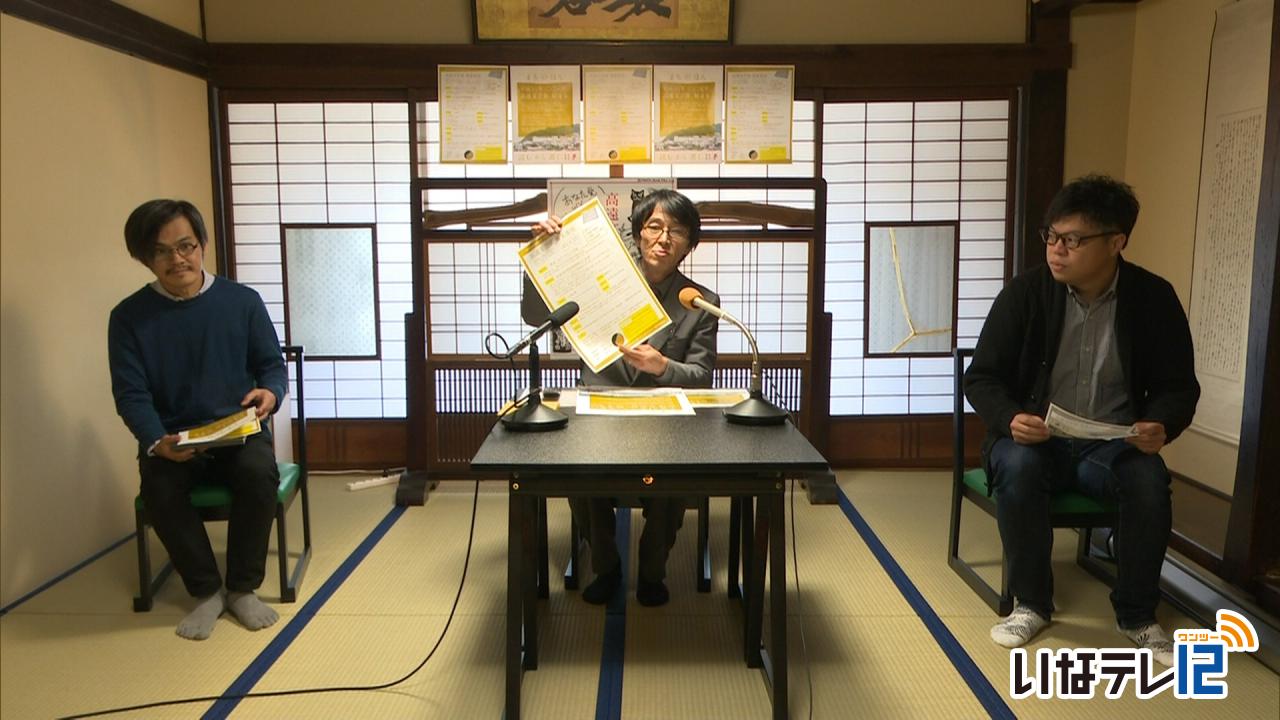

高遠文芸賞 募集開始

「高遠」をテーマにした小説やエッセイ、旅行記などを初めて全国から公募する高遠文芸賞の募集が、11月15日から始まります。

31日、高遠文芸賞実行委員会のメンバーが記者会見を開き概要を説明しました。

高遠文芸賞の募集はあすから来年3月末まで行われます。

審査員は長野県立歴史館の笹本正治館長と、高遠町出身の小説家、島村利正の研究者で長野高校教諭の六川宗弘さんらが務めます。

入賞作品は伊那市の製本所、美篶堂が製本し入賞者に賞品として渡されます。

実行委員会では「寄せられた作品をもとに人から人へ伝わる本を作りたい」と話していました。

応募方法など記載されたチラシは市内の図書館などに置かれるほか、環屋で電話による問い合わせも受け付けています。

環屋 電話94-2251(木曜日定休)

-

南箕輪小児童 どんぐり拾い

南箕輪村の南箕輪小学校の1年生は、大芝高原みんなの森で24日、どんぐりを拾いました。

1年生約120人が、大芝高原のみんなの森でどんぐりを拾いました。

畑に撒いて苗にし再びここへ植樹するための、クヌギやコナラの実です。

この日は大芝高原の環境整備を行っている大芝親林(しんりん)自然保護の会のメンバーや信州大学農学部の学生なども一緒に拾いました。

村では、松くい虫対策として高原内の一部で広葉樹への樹種転換を進めて、今年で7年目になります。

この日拾ったどんぐりは農学部で来年春まで保存され5月に子ども達が一緒に畑に撒きます。

その後2~3年かけて80センチほどに成長させた苗を再び大芝高原に植える計画です。

201/(火)