-

伊那西高校に飯田女子高の通信制学習センター

伊那市の伊那西高校に、姉妹校で飯田市の飯田女子高校の通信制課程伊那西学習センターが設置されました。

学習センターは去年10月にすでに開講していて、新年度に合わせて開設式が行われました。

伊那西高校敷地内のクラブ棟2階に学習の拠点が設置されています。

昨年度からすでに2人が転入し学んでいて、4月からは新入生を含め6人が在籍しています。

「通学型」の通信制で、通学日は週1日と週3日の2つのコースがあります。

登校日以外は、アルバイトをしたり、好きなことに打ち込んだり、自由に時間を使うことができます。

生徒は、授業とレポート提出、テストなどで単位を取得します。

授業は伊那西高校の教諭が担当し、単位を取得すると飯田女子高校の卒業証書が授与されます。

学校法人高松学園が運営する飯田女子高校は、伊那西高校の姉妹校で、平成29年に通信制課程を設置しました。

学習センターによると、通信制の生徒は増加傾向にあるということです。

飯田女子高校の田中宏幸校長は「学びたい意欲を持ちながら個々の抱える理由で全日制に通えない生徒に様々な可能性を与えることができるのではないか」と話していました。

-

手良小学校で1年生を迎える会

新年度が始まり、半月が過ぎました。

伊那市の手良小学校では、1年生を迎える会が16日に開かれました。

会では1年生9人が6年生と一緒に花のアーチをくぐって入場しました。

1年生を迎える会は、6年生が中心となり企画したものです。

最初に1年生が自己紹介を行い、好きな菓子を発表していきました。

会では、全校で王様じゃんけんを行いました。

負けるとスタートに戻ってしまいます。

4回連続で勝ち進むと王様と対戦でき、勝てばクリアとなります。

ほかにグループごとに、新聞じゃんけんゲームを行いました。

新聞紙の上に乗ってじゃんけんをして、負けると新聞紙を半分に折ります。

小さくなって上に乗ることができなくなると負けです。

1年生は、今週から給食が始まっていて、授業も5時間目まで行っています。

-

障害をもつ音大生 サックス演奏

箕輪町の地域活動支援センターみのわ〜れで、視覚と脳の機能に障害がある音大生によるサックスのミニコンサートが15日に開かれました。

演奏をしたのは、松本市出身で神奈川県の昭和音楽大学短期大学部の研究生、澤木叶さんです。

澤木さんの祖父母と母親が箕輪町出身で、祖母の松﨑仲子さんがみのわ〜れのボランティアに参加していることが縁で開かれました。

澤木さんは、物と物の距離感が掴みづらかったり、楽譜が見えづらかったりと、生まれつき視覚と脳の機能に障害があります。

楽譜は、曲を聴いて自分で作っています。

コンサートでは、歌謡曲や童謡など6曲が演奏されました。

箕輪町での演奏は初めてです。

親戚や地域の人などおよそ20人が集まり、一緒に手拍子をしたりして盛り上がっていました。

みのわ~れでは、夏ごろにも澤木さんのコンサートを開く予定です。

-

上伊那医師会附属准看護学院で安全祈願祭

老朽化により移転改築される伊那市狐島の上伊那医師会附属准看護学院と医師会館の安全祈願祭と起工式が12日に荒井の富士塚スポーツ公園西側の建設地で行われました。

12日は上伊那医師会や上伊那広域連合など、25人が出席し、安全祈願祭と起工式が行われました。

上伊那医師会附属准看護学院と医師会館は、伊那市荒井の富士塚スポーツ公園運動場西側に移転されます。

延床面積はおよそ993平方メートルで、木造2階建てとなっています。

総事業費はおよそ7億円です。

上伊那広域連合から8,700万円、県から1億円の補助金が交付されるということです。

また上伊那広域消防本部が近くにあることから災害時の災害医療本部としての運用も検討されています。

准看護学院では、入学者の減少が見られることから移転に伴い、現在40人の定員を30人に減らすということです。

新しい准看護学院は来年4月の開校を目指しています。

-

伊那谷の所蔵品 南箕輪村郷土館

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

11日は、南箕輪村郷土館の蔵骨器です。

-

伊那北小学校で交通安全教室

伊那市の伊那北小学校で11日、交通安全教室が開かれました。

交通安全教室では1、2年生の児童およそ80人が道路の安全な渡り方を学びました。

講師は、長野県交通安全教育支援センターの指導員が務めました。

指導員は、道路を安全に横断するための5つの約束として、必ず止まる、安全な場所を選ぶ、渡る前に安全確認をする、などをあげていました。

教室では他に、標識の意味についての説明も行われていました。

-

伊那市と韮崎市 文化交流会

伊那市と山梨県韮崎市の文化団体の交流会が、高遠城址公園で10日に開かれました。

文化交流会では、歓迎パフォーマンスとして高遠高校の生徒が箏の演奏や歌を披露しました。

交流は、武田信玄の五男、仁科五郎盛信が伊那市の高遠城、

四男、勝頼が韮崎市の新府城の城主だったことが縁で交流を行っていて、今年で51年目です。

この日は、7分咲きとなった高遠城址公園に、合わせておよそ100人が集まり交流しました。

歓迎パフォーマンスのあとは、盛信が祀られている新城藤原社で神事が行われました。

伊那市の福與雅寿教育長や韮崎市の堀川薫教育長らが玉串を奉納しました。

高遠閣では、観桜会を兼ねた芸能交換も行われました。

韮崎市文化協会が舞踊を、伊那芸術文化協会が大正琴と舞踊を披露しました。

交流会は春と秋に開いていて、秋は伊那市が韮崎市を訪れるということです。

-

南信工科短大 入学式

南箕輪村の南信工科短期大学校で10日に入学式が行われ、33人が学校生活をスタートさせました。

今年度は、機械システム学科13人、電気システム学科20人の、合わせて33人が入学しました。

県内出身は27人で、そのうち上伊那出身は16人です。

このほかに、6か月の短期課程に9人が入学しました。

武田三男校長は「技術者にとって大事なことはなにかを考えながら、学業に励んでください」と式辞を述べました。

新入生を代表して原幸大郎さんは「周りの仲間と切磋琢磨しながら夢や目標に向かって努力していきます」と誓いの言葉を述べました。

授業は14日(月)から始まり、これから2年間、専門的な知識を身に付け、実践的な技術を学びます。

-

信大農学部 ピザ窯完成

南箕輪村の信州大学農学部のキャンパスに、学生が考案したピザ窯が完成しました。

3日は製作したプロジェクトのメンバーがピザを焼き、農学部の学生に振舞っていました。

ピザ窯は、信州大学大学院の山口錬太郎さんが中心となり製作しました。

ピザ窯の製作は、信大農学部が募集した、学生同士の交流の促進や学部を盛り上げるアイデアコンテスト山口さんが応募し、選ばれました。

レンガは地元の建設業者から無償で提供してもらい、薪は学部内の間伐材を使用しています。

ピザ窯は学園祭などのイベントで活用される予定です。

また、食材も学部内で育てたものを使っていきたいということです。

-

やきもち踊り 当屋祭

およそ240年前から伊那市山寺に伝わる奇祭「やきもち踊り」が13日に行われます。

7日は、白山社・八幡社合殿で、道具を清める当屋祭が行われました。

祭壇には、当日の祭りで酌み交わすどぶろくの桶や、歴代の当屋が祭りについて記した書物を保管する当屋箱などが並べられました。

当屋は祭りを取り仕切る役目のことで、山寺の7つの町の代表が持ち回りで務めています。

7日は、新旧の当屋や保存会などおよそ20人が参加しました。

やきもち踊りは記述が残る江戸時代後期の天明2年、1782年から続くとされている祭りで、県の無形民俗文化財に指定されています。

足を上げて飛び跳ねる、ユーモラスな踊りを行い、合間にはどぶろくを酌みかわし川魚を食べ、キセルで刻みたばこをふかします。

踊りが終わると一斉に鳥居の外に逃げ出します。

逃げ遅れた人は、疫病にかかると言い伝えられています。

今年の当屋の山寺山本町の根津敬夫さんは。

やきもち踊りは、13日(日)に、山寺の白山社八幡社合殿で行われます。

-

二胡コンサート20日に開催

諏訪市を拠点に活動している二胡奏者、劉鉄鋼さんが代表を務める龍胡堂二胡演奏団のコンサートが20日に伊那市の伊那文化会館で開かれます。

4日に伊那文化会館で龍胡堂二胡演奏団がリハーサルを行いました。

コンサートは2部制で第1部は来日10周年となる二胡奏者、楊志偉さんが演奏します。

第2部は龍胡堂二胡演奏団のメンバー約40人が出演します。

二胡の音色のほか、中国の笛など他の楽器とのハーモニーが楽しめる内容となっています。

龍胡堂二胡演奏団コンサートは20日日曜日午後2時から伊那文化会館大ホールで開かれます。

チケットは全席自由税込み1,000円で伊那文化会館などで販売されています。 -

伊那節祭り 伊那の華を披露

伊那節を後世につないでいこうと、「伊那節まつり」が7日伊那市の伊那公園で行われました。

7日は、伊那公園にある「伊那節発祥の地」の石碑の前で、伊那節保存会など14人が、伊那節「伊那の華」を披露しました。

伊那節は、伊那と木曽を行き来するときに唄われていた馬子唄で古くは「おんたけやま」と呼ばれていました。

今回披露した「伊那の華」は、振りや踊り手の配置が通常とは異なる舞台用に振り付けされたものです。

伊那節保存会は、大正15年、1926年に発足し100年となります。

7日は神事も行われ、伊那商工会議所や市の関係者など約35人が参加しました。

唐木和世会頭は「歌い継がれてきた伊那節を大切にしていきたい」と話していました。

-

小学1年生が初めての給食

箕輪町の箕輪東小学校の1年生は小学校で初めての給食を7日味わいました。

献立は新1年生の入学を祝う赤飯のほか照り焼きチキン、なめたけ和え、すまし汁と牛乳です。

児童たちは、茶碗は手に持って食べる、口に食べ物を入れたまま話をしない、食べている途中で立ち歩かないなど給食の前に教諭から教えてもらったマナーを守って小学校初めての給食を味わっていました。

箕輪東小学校の1年生は8日から自分たちで食器を運んだり、盛り付けをするということです。

-

ブラジルルーツの高校生 防災動画を制作

ブラジルをルーツに持つ箕輪町の箕輪進修高校の3年生2人が、ブラジル人住民向けの防災啓発動画を制作しました。

高校生が制作した防災動画です。

12分の動画で、ポルトガル語のナレーションに日本語字幕がついています。

地震が起きた時にどうしたら良いかを実演しているほか、非常持ち出し品や、外国人支援の研修の様子などを紹介しています。

この動画を制作したのは、ブラジルをルーツに持つ箕輪進修高校新3年生のササイ ファビオ マモルさんと、藤沢カウエ勇志さんです。

二人は、日本生まれで、学校では日本語を、家庭ではポルトガル語を話します。

ブラジルでは地震は稀で、ブラジル人住民は地震に対する備えを知らない人も多いことから、避難訓練への参加をきっかけに防災に興味を持ったということです。

そこで、日本語教室などを開く多文化LIFEの入倉眞佐子さんが、ふたりに動画を作ってはどうかと声をかけ、去年8月から制作に取り掛かりました。

動画制作に興味のあったササイさんが台本・出演・編集を担当し、藤沢さんが日本語字幕を担当しました。

この動画は箕輪町のHPで公開される予定です。

-

箕輪北小学校 44人が入学

伊那市、箕輪町、南箕輪村の全ての小中学校で4日、入学式が行われ、新1年生が学校生活をスタートさせました。

このうち、箕輪町の箕輪北小学校には44人が入学しました。

式で新入生は、上級生や保護者らの拍手に迎えられて入場しました。

小林みゆき校長は、「みなさんが入学してきてくれる日を楽しみに待っていました。笑顔、元気、仲良し、これを大切にして一緒に頑張りましょう」と式辞を述べました。

児童を代表して、児童会長の渕井華望さんは「これからは、勉強をしたりクラスで決めた活動に取り組んだり様々な行事があります。みんなで楽しんでいきましょう」と歓迎のあいさつをしました。

1年生の歌では、子ども達が元気よく歌を披露しました。

式が終わると学級指導が行われ、担任から名前を呼ばれると新1年生は、返事をしていました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内で今年度小学校に入学した新1年生は、伊那市で490人、箕輪町で216人、南箕輪村で147人となっています。

-

西春近南保育園で入園式 19人が入園

伊那市・箕輪町・南箕輪村の公立保育園で、3日に一斉に入園式が行われました。

このうち、伊那市の西春近南保育園では、年少11人、未満児8人のあわせて19人が新たに入園しました。

式では、年少児が保護者と手を繋いで入場しました。

福澤博美園長は「保育園は楽しい事がたくさんあります。元気いっぱい遊んで、保育園のことを大好きになってください」とあいさつしました。

式では、園児たちが歌を歌いました。

式の後は、各部屋でおやつを食べました。

新園児は、3日から16日までならし保育を行い、17日から通常保育が始まります。

西春近南保育園では、今年度、未満児から年長児まで、あわせて54人が通う予定です。

この日は、箕輪町、南箕輪村の保育園でも入園式が行われました。

今年度、伊那市は319人、箕輪町は166人、南箕輪村は135人の年少児が入園しました。

-

郷土ゆかりの作家の作品が並ぶ「伊那に伝わる美の系譜」

池上秀畝や中村不折など、郷土ゆかりの作家の作品が並ぶ「伊那に伝わる美の系譜」が、信州高遠美術館で開かれています。

会場には、信州高遠美術館が所蔵する、伊那にゆかりのある作家の作品や、高遠美術館設立のきっかけとなった原田政雄コレクションなど、収蔵作品55点が展示されています。

伊那に伝わる「美」をテーマに、1890年代の中村不折、1929年頃の池上秀畝、2019年の作品と、明治時代から現在までの作品が並んでいます。

信州高遠美術館では、昭和100年の節目に、幅広い年代の作品を展示し、伊那の美の流れを感じてもらおうと、企画しました。

学芸員の佐伯有香さんに紹介してもらいました。

絵画のほか、立体作品も展示しています。

「伊那に伝わる美の系譜」は、5月18日(日)まで、信州高遠美術館で開かれています。

入館料は、一般が500円、高校生以下・18歳未満は無料。

最終日の5月18日は、「国際博物館の日」のため、無料です。

休館日は、5月7日、13日です。

4月は観桜期のため休館日はありません。 -

上伊那医師会附属准看護学院 入学式

伊那市の上伊那医師会附属准看護学院で2日に、第74期生の入学式が行われました。

今年度は上伊那出身の4人を含む、10代から40代の男女8人が入学しました。

新入生を代表して古田美幸さんは「目標に向かって努力していきます」と宣誓しました。

上伊那医師会会長の髙山伸学院長は「患者の痛みや不安に寄り添い、支えることのできる准看護師として成長してください」と式辞を述べました。

新入生は3日から授業が始まり、准看護師の資格取得を目指し、2年間学びます。

昨年度の卒業生19人は全員が准看護師試験に合格したということです。

-

歯科衛生士目指し8人入学

歯科衛生士を要請する伊那市の長野県公衆衛生専門学校で第57回生の入学式が2日に行われました。

今年度は上伊那出身の3人を含む10代から20代の8人が入学しました。

新入生を代表して村田枝美佳さんは「地域医療に貢献できるよう勉学に励み、誠心誠意努力したい」と誓いのことばを述べました。

瀬戸斉彦校長は「専門知識と技術を身に着け、様々な体験を通して人間としての幅を広げ患者に寄り添える歯科衛生士を目指して下さい」と話していました。

新入生の授業は3日から始まり、歯科衛生士の国家資格を目指し3年間学びます。

昨年度は卒業生11人中10人が国家資格に合格したということです。

-

上伊那×慶応義塾大学 シンポジウム開催

上伊那の中高生と、慶応義塾大学の研究室が主体となり企画されたシンポジウムが、伊那市の、産業と若者が息づく拠点施設alllaで、先月15日開かれました。

会場では、慶応義塾大学の教授や学生、伊那地域の住人6人によるトークセッションが行われ、中高生がやりたいことを実現できる場所づくりについて話し合いました。

トークセッションでは、「やりたいことを見つけるには、周りの大人の助けが必要だ」という意見が多く出されました。

トークセッションに参加した、伊那北高校出身で慶応義塾大学2年生の佐野天咲さんは「大人も子どもも、それぞれのアイデアをおもしろがり、みんなで相乗りしていくような場が、みんなのやりたいを引き出し、叶えていくことなると思います」と話しました。 -

高校2年生対象 上伊那企業見学会開催

伊那職業安定協会は、上伊那の高校2年生を対象とした企業見学会、「春休みオープンカンパニー」を20日から31日まで開催しています。

27日は、伊那市東春近の伊那食品工業 北丘工場に、上伊那農業高校、駒ケ根工業高校、辰野高校、高遠高校から2年生11人が見学に訪れました。

生徒たちは工場で、かんてん製品の製造過程を見学していました。

春休みオープンカンパニーは伊那職業安定協会が、進路選択の参考にしてもらおうと、高校2年生を対象に開いていて、今年で3回目です。

3月20日から明日までの期間中、上伊那地域63の企業の中から、何社でも見学することが出来ます。

今年度はおよそ200人の高校生が参加する見込みです。

-

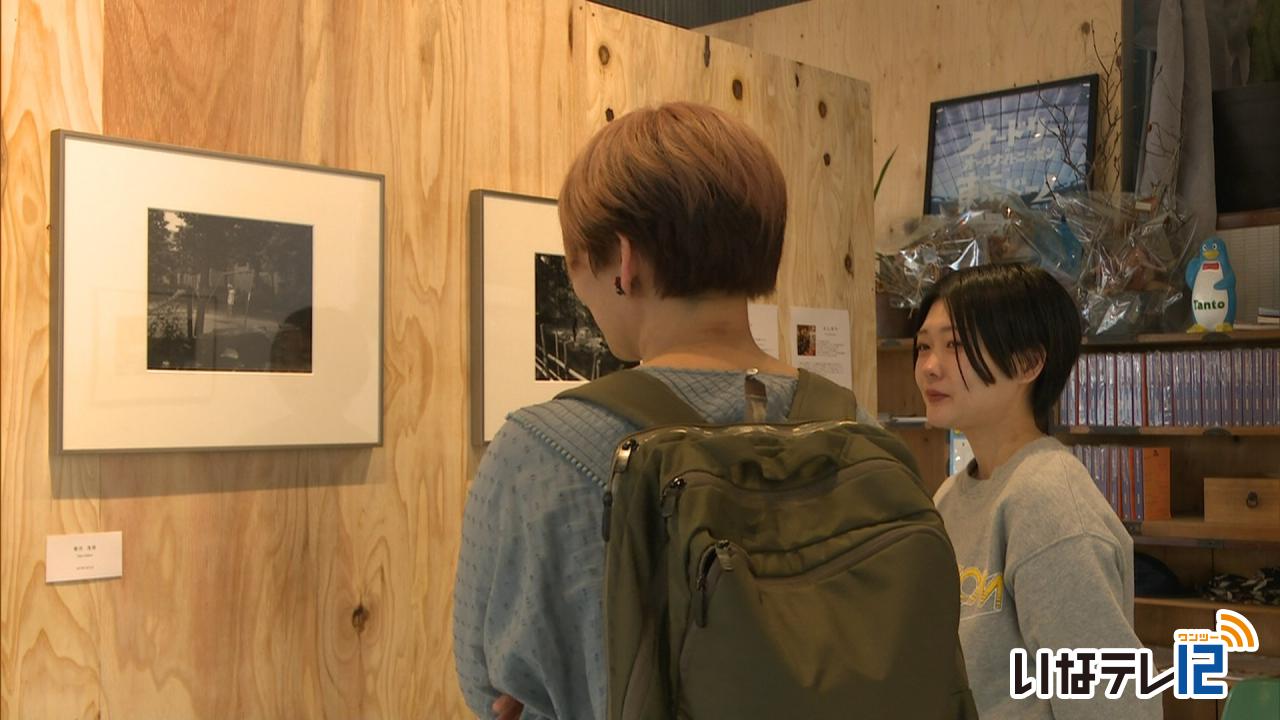

西町ガレージ 「HOMETOWN」テーマの写真展

伊那市出身の写真家、中島里菜さんらによる展示会が、伊那市西町のDIYショップ、パブの西町ガレージで開かれています。

写真展は「HOMETOWN」というテーマで開催されており、西町ガレージの1階の会場には、中島さんを含む5人の作品、15点が展示されています。

中島さんは、伊那市坂下の路地裏の写真などを展示していました。

今回の写真展は、5人が参加した、自費出版の写真集の5月2日の発行を前にした先行展示会として、中島さんの地元伊那市で開かれました。

会場では、中島さんたちが過去に出版した本の販売も行われています。

写真展は31日(月)まで伊那市の西町ガレージで開かれています。

-

箕輪町 柴和彦さん木彫りの作品展

箕輪町の木彫り工房「渓の奏」の柴和彦さんの作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

今回の作品展「工房 渓の奏 渓の誘い」ではイワナやアマゴなど木彫りの川魚の作品に加え、近年作り始めたというカワセミやフクロウなど野鳥の作品もあわせ、およそ200点が展示されています。

作品展は今回で15回目です。

柴さんは渓流釣りを趣味としていて、その際に出会った川魚や野鳥をモデルにしているということです。

会場ではアクセサリーや小物などの販売も行われています。

柴さんが実際に使用した釣り竿も展示されています。

作品展は4月2日(水)まで開かれています。

-

上牧区文化財写真集 市に寄贈

伊那市上牧区は、区の文化財を撮影した「上牧区文化財写真集」をこのほど刊行し、伊那市に25日寄贈しました。

市役所には上牧区の大野田秀樹区長をはじめ刊行に携わった6人が訪れ、白鳥孝市長に完成した写真集を手渡しました。

写真集は全40ページで、上牧区で、江戸時代から保護管理されてきた仏像や古地図、書画などおよそ80点の文化財の写真が収められています。

写真集は、上牧の貴重な財産を区民に知ってもらい、後世まで伝えていきたいとの思いから、2023年ごろから制作が始まったということです。

写真集は250部制作され、4月から上牧区の回覧板に添付して回覧されたのち、研究者などに贈られるということです。

-

南箕輪小学校 新入生を迎える準備

4月4日の入学式を前に、南箕輪村の南箕輪小学校で26日、新入生を迎える準備が行われました。

26日は、新6年生およそ120人が登校し新入生を迎える準備をしました。

1年生の教室の装飾を行った班は、「ご入学おめでとう」の文字や絵を壁に貼っていました。

児童は、所属する12の委員会ごとに分かれて、作業を行いました。

また、机の上には入学用品や教科書が入った袋を置いていきました。

玄関を掃除した班は、1年生の下駄箱を1つひとつ小ぼうきや雑巾を使ってきれいにしていきました。

南箕輪小学校では110人が入学を予定しています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の伊那市、箕輪町、南箕輪村の小学校22校の入学式は、4月4日に一斉に行われます。

合わせておよそ850人が小学校生活をスタートさせます。

-

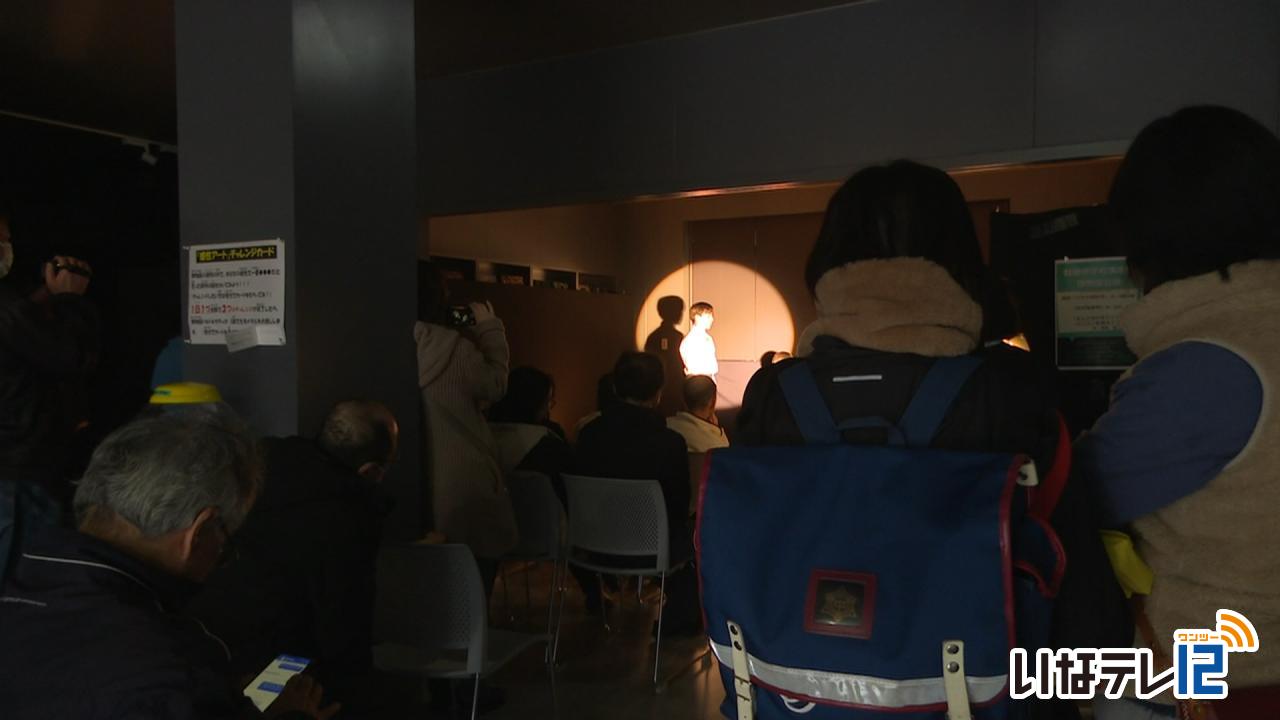

箕輪中学校演劇部 郷土博物館公演

箕輪町郷土博物館は、リニューアルした博物館に親しんでもらおうと、初めて箕輪中学校演劇部の公演を2月28日に館内で行いました。

箕輪町郷土博物館の図書・講座室で行われた公演には、およそ20人が訪れ、演劇を楽しみました。

猫好きを増やそうとする勧誘員と主人公のコミカルなやり取りを描いたものや、デパートに現れる少女の霊との遭遇を描いたものなど、3つの演目が上演されました。

照明や音響なども演劇部の部員が担当しました。

箕輪中学校演劇部は年に2回小公演を行っていますが、郷土博物館での公演は今回が初めてです。

今回の郷土博物館公演は、去年9月に施設をリニューアルした博物館の新しい使い方として、博物館が提案して実現しました。 -

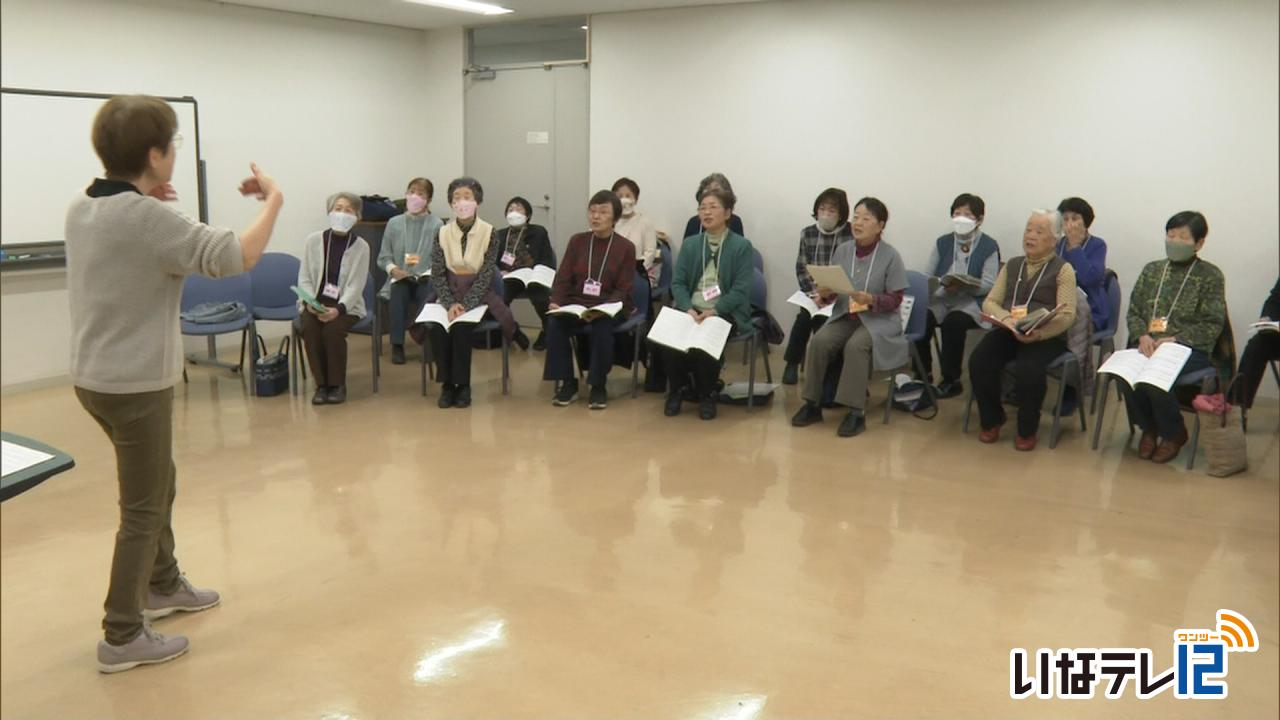

国際シニア合唱祭に向け練習

上伊那の60歳以上の女性で構成する合唱団、ザ・シワクチャ―ズ伊那は国際シニア合唱祭に向け伊那市のいなっせで24日練習を行いました。

練習にはメンバー約30人が参加しました。

合唱祭は来月14日から神奈川県横浜市で開かれます。

国際シニア合唱祭「ゴールデンウェーブin横浜」への出演は11回目となります。

伊那市からはほかに男声合唱団GaKuのメンバーも出演することになっていて今回が2回目です。

国際シニア「ゴールデンウェーブin横浜」は来月14日から3日間開かれ日本の合唱団のほか、韓国などから約100団体が出演します。

ザ・シワクチャーズ伊那と男声合唱団GaKuは15日に出演することになっています。

-

伊那市の歴史や文化について考える

伊那市の歴史や文化の魅力について考える講演会が1日、高遠町総合福祉センターやますそで開かれまし。

講演会では高遠郷土研究会会長の北原紀孝さんが高遠郷土研究会の活動をテーマに話をしました。

北原さんは「研究会はいつでも、誰でも気楽に集い学べる会で地域のことを知ることが原点です。

学び知ったことを広くアピールしてネットワークを広げていきたい」と話していました。

講演会では北原さんが孤軍高遠城を披露しました。

孤軍高遠城は戦国時代の高遠城主で武田信玄の五男、仁科五郎盛信が織田軍3万の軍勢に高遠城を攻められ討ち死にする様子を表した踊りです。

伊那市教育委員会では文化財を守り伝えていくための取り組みとして、伊那市文化財保存活用地域計画を去年まとめました。

計画は文化庁に認定され、国の補助で優遇を受けることができるようになりました。

講演会は文化庁の認定を記念して開かれたもので、会場には約50人が集まりました。

-

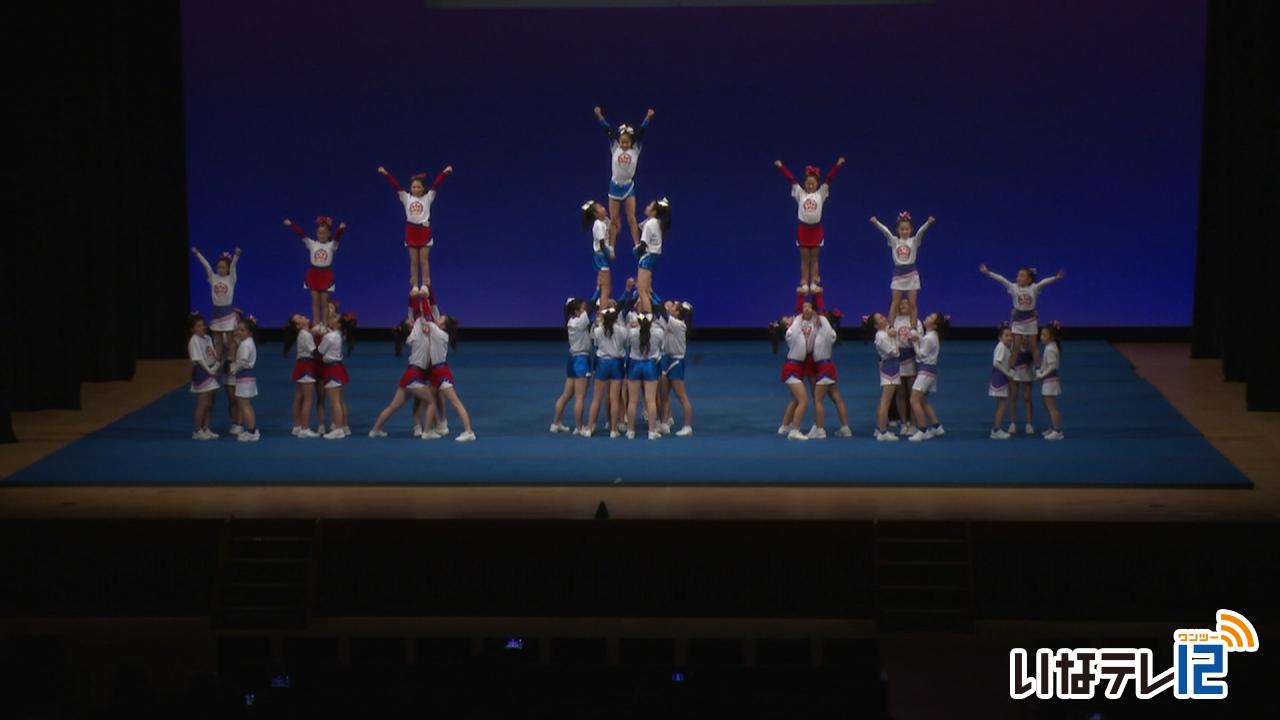

M´s☆STARS発表会

伊那市を拠点に活動するチアリーディングチーム、M´s☆STARSの発表会が、伊那文化会館で16日に開かれました。

発表会には、園児から高校2年生までのおよそ50人が出演しました。

各チームが1年間の活動を振り返りながら演技をしました。

3月30日に千葉県で開かれる全国大会に出場する、小学生から高校生12人のチーム、「BLOSSOM」も出演し、大技を披露しました。

M´s☆STARSは、2009年に創設し、伊那市内のスタジオを拠点に練習を行っています。

1年を通して地域のイベントなどに参加していて、23日(日)に開かれる春の高校伊那駅伝でも、沿道で応援するということです。

-

南箕輪村図書館 小学生がおしごと体験

子どもたちに図書館や本に親しんでもらう「小学生 おしごと体験」が南箕輪村図書館で今日行われました。

村図書館には、南箕輪小学校、南部小学校の4年生、5年生の4人が訪れました。

児童らは、カウンターで本の貸し出しを行いました。

また、返却された本を整理して棚に戻していました。

南箕輪村図書館司書の小野裕希さんは、「皆さん積極的に本に触れてくれて、最後には楽しかったと言ってもらえたので、とてもいい職場体験になったと思います。」と話していました。

1512/(月)