-

いなっせで消防・防災訓練

伊那市のいなっせで17日、消防・防災訓練が行なわれました。

いなっせのような複合ビルでは、年2回の訓練が義務付けられています。

17日は、いなっせに入っている店舗や事業所から35人が訓練に参加しました。

6階のホール横にあるホワイエでは、高い所からロープを使って降りる避難機器の使い方を消防署員から学びました。

この避難機器は、いなっせに5台設置されていて、万が一火災などで逃げ遅れ、高い場所に取り残された際に使用します。

火災予防の講義では、電気が火災の原因になることが多い、喫煙場所を明確に、日頃からの安全点検が大切などと説明を受けていました。

いなっせ管理組合では、「こうした機会に入居者が顔を合わせ、安全確認をすることで、火災の際に入館者の命を守っていくことにつながる」と話しています。 -

農産物直売所「愛来里」みのわ振興公社へ経営移管

箕輪町は、農産物直売所「愛来里」について、現在の農産物生産組合から、みのわ振興公社へ経営移管する考えを示しました。

今後は、企業感覚を持った経営を目指すとしています。

これは、17日に開かれた町議会全員協議会で町側が示しました。

農産物直売所愛来里は、地域の農畜産物の販路拡大による産地化の促進や担い手の育成を目的に平成9年に設置されました。

しかし、生産者本位の出荷の為消費者ニーズにあっていないことや、組合員の高齢化が問題となっていました。

町では、農産物生産組合からみのわ振興公社へ経営を移管することで、店舗経営と生産を切り分け、ニーズに応じた企業経営ができるとしています。

今後は、農産物生産組合を解散し、愛来里協力会を組織して経営の安定化を図っていくとしています。

これは、来年の3月定例会に条例改正案として提出されます。 -

伊那八峰の会 新酒試飲会

上伊那8市町村の焼酎いも生産者や酒販店でつくる「伊那八峰の会」の新酒試飲会が16日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

新酒試飲会には、焼酎いも生産者や酒販店関係者などおよそ50人が集まり、今年の焼酎の仕上がり具合を確認しました。

伊那八峰の会では、各市町村ごとに栽培された焼酎いもを使ってそれぞれオリジナルの焼酎を作ろうと、5年前から生産・販売を行っています。

今年は、新たに西春近いも焼酎の会が作った「権現山」が加わり、13銘柄となりました。

長野県酒類販売(株)伊那支店の畑一美さんは「今年は、6,500本の注文があった。上伊那産の焼酎が全国に広まってほしい」と話していました。 -

国際支援田救助米発送式

食料不足に苦しむアフリカ、マリ共和国に送る米の発送式が14日、伊那市で行われました。

この日は、この米を栽培した農団労上伊那のメンバーなどが集まり、袋に現地語のメッセージなどが書かれた米をトラックに積み込みました。

これは、飢餓に苦しむ国に休耕田を活用して米を送ろうとJAなどが主体となって行っているもので、上伊那では今年で12年目となります。

今年は、農業者のほか、JA上伊那のアグリスクールで学ぶ小学生が栽培した米や南箕輪中学校の生徒が落ち穂拾いで集めた米など、およそ852キロが集まりました。

発送した米は、ボランティア団体を通じて、マリ共和国へと届けられる予定です。 -

伊那スキーリゾートで雪まき作業

オープンを間近に控えた伊那スキーリゾートでは、急ピッチで雪まき作業が行われています。

冷え込みが厳しくなった15日の夜11時頃、今シーズン初の雪まき作業が行われました。

スノーマシン13台が稼働して、一晩中雪をまき続けました。

今年はこれまで、雪まき作業に必要な-3度まで気温が下がらず雪がまけない状況が続いていましたが、昨夜は条件が整い作業が始まりました。

自然の雪と違い、スノーマシンから噴き出される霧状の細かい水が、空気中のチリと一緒になって凍るため、溶けにくい雪ができるということです。

気温や湿度など条件がそろえば、オープン予定の来週末まで毎晩、雪まき作業を行うということです。

伊那スキーリゾートの鷲尾晋支配人は「雪まきができるか温度計を肌身離さず持って確認している。みなさんに早く滑ってもらえるよう頑張って雪をまきたい」と話していました。

なお、18日を予定していたスキー場のオープンは、23日以降に延期となりました。 -

かま塾が中部の未来創造大賞で優秀賞受賞

中部地域の地域づくりの活動を表彰する「中部の未来創造大賞」で、南箕輪村神子柴のボランティア団体「かま塾」が優秀賞を受賞しました。

中部の未来創造大賞第11回の今年は42件の応募があり、かま塾は、大賞に次ぐ優秀賞3件のうちの1件に選ばれました。

中部の未来創造大賞は、地域づくりのための活動を表彰し、発展に役立てようと、中部の未来創造大賞推進協議会が毎年行っているものです。

中部地域の5つの県から、住民、企業・学校、行政が取り組んでいる活動を募集し、表彰しています。

かま塾は、週休2日制となった子どもの居場所作りのためにつくられたもので、地域の伝統や季節の行事などを地域の大人が子どもたちに伝えています。

かま塾では「今年で活動が10年になる。継続してきたことが認めてもらえたと思う。これからも長く続けていきたい」としています。 -

中高一貫校設置に関する地域懇談会

中南信地域の併設型中高一貫校設置に関する地域懇談会が15日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

地域懇談会は、中高一貫校の教育内容などについて理解を深めてもらおうと、県教育委員会が開いたもので会場には、上伊那の小学校教諭などおよそ、20人が集まりました。

中高一貫校は6年間の計画的な学習により、優秀な人材を育成するものです。

東北信と中南信に1校ずつ設置され、東北信は屋代高校に決まっていて中南信は、諏訪清陵高校が案としてあがっています。

諏訪清陵高校が中高一貫高になり、伊那市から通う場合は電車と徒歩を含め約1時間20分かかるということです。

教諭からの「入学後、中学段階で転校はできるのか」という質問に対し、県教委は「6年間サポートする体制を整えている。制度についてはこれから研究するが、今の段階では、高校入学の段階で他校を受験することは可能」と答えていました。

中高一貫校は、2学級80人を予定していて、諏訪清陵高校に決まった場合、平成26年度の開校が案として出されています。 -

第2次伊那市行政改革大綱案を諮問

伊那市の白鳥孝市長は、職員を78人削減することなどを盛り込んだ第2次行政改革大綱案を16日、市行政改革審議会に諮問しました。

伊那市役所で審議会が開かれ、委員13人が出席しました。

大綱案は、来年度から平成27年度までの5年計画で、市民の視点に立った効率的な行政運営の推進を基本方針に、質の高いサービス実現のための行政システムの確立、安定した財政基盤の確立、市民の力を活かした行政運営の推進の3つを基本目標としています。

具体的な取り組みとして78項目をあげていて、職員数は来年度から5年間のうちに78人削減し人件費を抑え、組織のスリム化による効率的な行政運営を図るとしています。

歳入の確保として、平成25年度までに、現在約12億4千万円の未収金を7億円に圧縮する計画です。

他には、施設命名権、ネーミングライツを導入し、700万円の広告収入を確保します。

これら、行政改革を進めることで、市では17億6千万円の、効果があるとしています。

審議会ではこれら大綱案の内容について審議し来年2月中に答申する予定です。 -

養護老人ホームみすず寮 竣工

今年5月から工事を進めていた養護老人ホームみすず寮の建設工事が完了し、関係者が施設完成を祝いました。

16日は、みすず寮のある伊那市美篶末広の現地で竣工式が行われ、寮を運営する社会福祉法人上伊那福祉協会関係者など約90人が施設完成を祝いました。

新しいみすず寮は、旧みすず寮の隣に建設され、延べ床面積は3,600平方メートルの鉄骨2階建て。

総事業費およそ8億6,000万円のうち3億9,000万円は、県の補助金で賄われています。

施設は長期入所が50床、短期入所が2床で全室個室となっています。

浴室は2縲・人がゆったりと入れる浴槽が完備されているほか、介護用の風呂も備えられています。

ほかには入所者がくつろげる、スペースも確保されるなど、快適に過ごすための環境が整えられています。

旧みすず寮は来年一部を残して解体されるほか、隣接する特別養護老人ホームみすず寮も来年度以降の改築する計画です。 -

年末食品の立ち入り検査

食品が多く流通する年末年始を前に、上伊那伊那保健福祉事務所によるスーパーなどへの立ち入り検査が14日行われました。

箕輪町のジャスコ箕輪店には、上伊那保健福祉事務所の食品衛生監視員3人が訪れ売り場の温度管理や原材料の表示が適正に行われているかなどをチェックしていました。

上伊那保健福祉事務所によりますと、今年は全国的にノロウイルスの流行が早まっていることから、小売店だけでなく家庭でも衛生面に気を配って欲しいと呼びかけています。

食品の立ち入り検査は今月28日まで行われることになっていて、上伊那保健福祉事務所では管内のスーパーや市場などおよそ40の施設で立ち入り検査を予定しています。 -

西箕輪保育園 棟上げを祝う会

来年4月の開園にむけ工事が進められている伊那市の西箕輪保育園の棟上げを祝う会が15日、現地で行われました。

この日は、西箕輪にある3つの保育園の園児や地元関係者などが出席し、新しい保育園の棟上げを祝いました。

祝う会では、現在建設中の保育園の上から餅やお菓子が投げられ園児らが拾い集めていました。

西箕輪保育園は、大萱保育園と西箕輪北部保育園を統合し来年4月に開園します。

木造平屋建て、延べ床面積は約1,600平方メートルです。

この日は、地元関係者などを対象に建設現場の見学も行われ、建設場所に生えていたヒノキやカラマツなどが使われている事が説明されました。

西箕輪保育園は、来年3月25日に完成予定です。

なお保育園の名称は、「西箕輪保育園」に正式に決定しました。 -

箕輪町のながたの湯 12周年を迎え記念イベント

H10年12月にオープンした箕輪町のながたの湯は12周年を迎え15日、記念イベントが行われました。

この日はオープンと同時に次々と利用客が訪れ、受付でミニタオルと飲み物の記念品を受け取っていました。

H10年12月14日に開館したながたの湯の、これまでの入館者数は約273万5,000人、一日平均715人の利用があります。

去年8月に露天風呂を中心に改築を行い、県外の利用客も増えたという事です。

ながたの湯を運営するみのわ振興公社社長の平澤豊満町長は「これからもたくさんの皆さんにご利用頂きたい」と話していました。 -

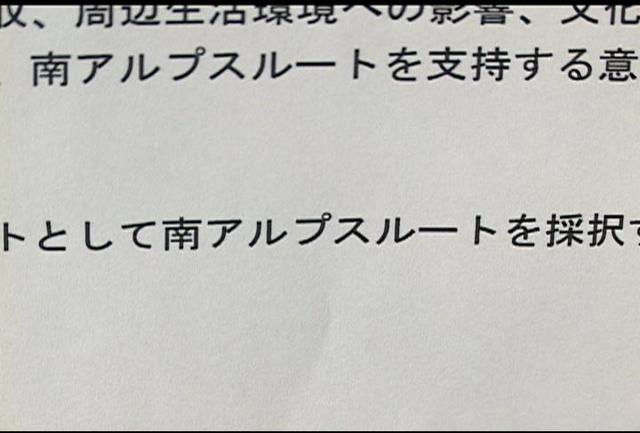

リニア中間とりまとめ「Cルート採択が適当」

リニア中央新幹線のルートについて、国の諮問機関である交通政策審議会中央新幹線小委員会は、「Cルート採択が適当」とする中間とりまとめを公表しました。

「中間とりまとめ」によりますと、伊那谷を通るBルートに比べ、南アルプスを貫くCルートの方が、路線延長が短く建設費用が安いこと。経済効果が大きいこと。大阪開業をより早期に実現するうえで優位としています。

建設が難しいとされている南アルプスを貫くトンネルについては、これまでの実績や大型機械の開発により、技術的に対応可能な範囲としています。

このほか、環境保全やパブリックコメントを総合的に勘案し「中央新幹線のルートとして、南アルプスルートを採択することが適当と考えられる」としています。

小委員会では、この「中間とりまとめ」案を了承し公表しました。

Bルートを求めてきた、白鳥孝伊那市長は「今回はあくまで中間のとりまとめ。費用対効果、大規模災害対策、トンネルの是非など、JR東海の分析だけでなく改めて国として検討すべき。上伊那地区期成同盟会としては早急に諏訪や中信、県協議会と協議し審議会や国へ県全体の声を届けたい」とコメントしています。

また、伊那商工会議所の向山公人会頭は「リニアについては、飯田線、中央線、松本空港等のアクセスの活性化に貢献できるような形で、国が間違いのない判断をすべきだと重ねて申し入れをしていきたい」と話していました。

来年春には、ルートをCとするこの中間とりまとめに沿った答申が、国に提出される見通しです。 -

伊那スキーリゾート安全祈願祭

伊那市西春近の伊那スキーリゾートで15日、安全祈願祭が行われました。

この日は、関係者およそ30人が参加して、安全祈願祭が行われました。

伊那スキーリゾートは、去年、株式会社ヤマウラから白馬村のクロスプロジェクトグループが運営を引き継ぎ、今年で2シーズン目を迎えます。

昨シーズンは、来場者数およそ4万人、売上げは1億2千万円で黒字だったということです。

今年はさらなる集客をねらい、ソリ遊びや初心者の練習用に、スキー板を履いたまま乗ることができる動く歩道が設置された他、初心者に対する無料指導サービスを常設するということです。

また、県内5つのスキー場が提携し、伊那スキーリゾートの1日券を、提携したスキー場に提示すると、1日券が半額になるサービスも今年から始まります。

クロスプロジェクトグループの辻隆社長は「今まで来たことのない人たちにも楽しんでもらえるサービスを用意している。ぜひ足を運んでもらいたい」と話していました。

白鳥孝伊那市長は「伊那谷を一望できる素晴らしい眺めのスキー場。伊那市の大事なスキー場として、情報発信やスキー教室の実施など協力していきたい」と話していました。

伊那スキーリゾートは、18日土曜日にオープンを予定しています。 -

栄養士がローメンづくり学ぶ

伊那市内の小中学校の栄養士は14日、伊那名物「ローメン」の調理法を、プロから教わりました。

この日は、栄養士およそ20人が参加して、ローメンを提供している飲食店の店主ら6人から講習を受けました。

これは、地元の名物料理を給食で出す際に、店で出している味に近づけてもらおうと初めて行われました。

栄養士は3つの班に分かれ、スープ風や焼きそば風などのローメンの作り方を学びました。

麺の蒸し方や、味付けのタイミングなどを教わると栄養士からは「なるほど」と声が漏れていました。

ある栄養士は「調味料の入れる量など難しい部分もあるが、勉強になった。給食でも活用してみたい」と話していました。

このあと栄養士達は、自分たちで作ったローメンの味を確かめていました。

指導にあたったある店主は「本格的なローメンを給食でも味わってもらえたらうれしい」と話していました。 -

伊那北英語部が全国大会出場報告

伊那北高校英語部は、10月に長野市で開かれた長野県高校生英語ディベート大会で2年連続の優勝を果たし、全国大会出場を決めました。

英語部の部員3人が14日、南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に全国大会出場を報告しました。

英語ディベート大会は、ひとつのテーマに対して肯定側と否定側に分かれて英語で議論するもので、伊那北高校英語部は去年、全国大会でも優勝しています。

16校35チームが参加した今年の県大会では、伊那北高校は4位以上を独占しました。

大会では、1年で南箕輪村北殿在住の大塚智哉くんが最優秀発表者に贈られる「グランドベストディベーター」に選ばれました。

大塚君は「チームで協力して、今年も全国大会で優勝したい」と抱負を話しました。

唐木村長は「ぜひ今年も優勝して、世界大会に出場してください」と激励していました。

伊那北高校英語部が出場する全国高校生英語ディベート大会は、18日から岐阜県で開かれることになっています。 -

伊那市中心市街地再生プラン策定委員会

伊那市の山寺から西町までの中心市街地の再生について検討する伊那市中心市街地再生プラン策定委員会が13日、伊那商工会館で開かれました。

今回で7回目となる策定委員会では、中心市街地の再生に向け4つの分科会が意見を交わしました。

13日は、商店主や地域住民にも加わってもらうとう呼びかけたところ14人の一般参加があり分科会で 具体的な事業内容などについて検討しました。

このうち、人にやさしい、人と人との交流あるまちをテーマにしたグループは、空き店舗の活用やイベントの企画バス路線などについて検討しています。

委員からは車を遮断し歩行者のみを通行させる方法で活気づいた島根県の商店街の成功事例が紹介された他「バス路線をかえる事によって町に人が来てくれるのでは」といった意見もだされていました。

次回の策定委委員会は来年1月に開かれることになっています。 -

「ジャパンマイコンカーラリー2011」に伊那市の高校生2人が出場

「ジャパンマイコンカーラリー2011」に出場する駒ヶ根工業高校の生徒2人が13日、伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に出場の挨拶をしました。

大会に出場するのは、駒ヶ根工業高校のロボット研究制作部に所属する、美篶の2年生佐藤大樹さんと富県の1年生矢澤美貴さんです。

マイコンカーラリーは、ロボット競技の1つで、マイコンボードと呼ばれる小型のコンピューター基板を搭載したマシンを使って、規定のコースでタイムを競うものです。

2人は、11月28日に石川県で開かれた北信越大会で入賞し、全国大会へのキップを手にしました。

現在は、本番に向け1日4時間ほどマシンの調整や改良を行っているということです。

白鳥市長は「納得のいく結果がでるよう、がんばってほしい」と激励しました。

「ジャパンマイコンカーラリー2011」は、1月9日に北海道で開かれることになっています。 -

「理鏡」の縁 吉良公を供養

12月14日は忠臣蔵で知られる、赤穂浪士討ち入りの日です。

それに合わせ愛知県吉良町の華蔵寺で行われた吉良上野介の法要に伊那市美篶青島などの住民有志でつくる、「理鏡様を語る会」会員が参列しました。

理鏡様を語る会は、赤穂浪士討ち入りの際吉良上野介に仕えていた理鏡が、後に僧となり全国行脚の末、美篶青島で晩年を過ごしたされていることから、その徳を偲ぼうとつくられたものです。

愛知県吉良町の華蔵寺には、吉良上野介の墓があることから毎年法要が行われていて、今日は語る会会員11人が理鏡の縁で参列しました。

会員らは吉良上野介の墓の前で手を合わせ冥福を祈っていました。

法要では他に、地元の、吉良小唄保存会が吉良小唄を披露していました。

理鏡の縁により、青島と吉良町の住民は互いに両地域を行き来するようになっていて、今後も交流を深めていきたいと話しています。 -

伊那市 保育園統廃合計画案示す

伊那市は、保育園の整備計画について、平成27年度までに竜東、伊那東、伊那北の3園を2園に、高遠第4、第1保育園を1園に、東春近中央、東春近南部を、同じく1園に統合したいとする計画案を、14日に開かれた伊那市議会社会委員会の協議会で示しました。

伊那市では、効率的な保育運営と老朽化した園舎への対応のため、保育施設の整備計画を検討してきました。

その結果、老朽化の著しい施設を優先的に園児数の推移などをみながら施設の統廃合や休園などを進めるとする計画案をまとめました。

それによると、統廃合を行う場合は、合併特例債や過疎債で施設の増改築ができる平成27年度までに実施する予定です。

具体的には、竜東、伊那東、伊那北の3園を2園に、高遠第4、第1保育園を1園に、東春近中央、東春近南部を同じく1園に統合する計画です。

また、現在休園中の新山保育園は、来年度から5年間の経過措置期間を設け、それでも状況が変わらなければ、廃園とします。

同じく、園児数が定員の50%に満たない伊那西部保育園は、平成24年度から休園とし、新山と同じく5年間の経過措置を設けて廃園とします。

これらの案は、伊那市議会全員協議会で示すほか、年明けから地元説明会を開き、話し合いを進めていく予定です。 -

伊那市 課税台帳の登記面積と課税面積に違いあり

伊那市は、高遠町地区での固定資産税の徴収について、実際に課税すべき登記面積と、書面に書かれた課税面積とに誤差があったことを、14日に開かれた伊那市議会社会委員会で報告しました。

固定資産税は、登記されている面積が課税面積となっています。

そのため、登記面積と課税面積は、通常なら同じ数字になっていますが、伊那市によると、高遠町のおよそ7千筆、1700ヘクタールで、登記面積の方が課税面積よりも大きく記載されていることが分かったということです。

伊那市では、来年度中に法務局から登記簿を取り寄せ、登記面積と課税面積のどちらが正しいのかを調べる予定です。

現在、伊那市では、課税面積に基づき、固定資産税を徴収しています。

そのため、課税面積が正しければ、税金の徴収金額に変更はありませんが、登記面積が正しかった場合、徴収できていない税金が発生することになります。

伊那市では、登記簿を取り寄せ、正しい数字が分かり次第、今後の対応を考えたいとしています。

伊那市では、登記面積と課税面積が違っていることを平成20年に把握していましたが、上伊那広域連合の新しい情報システムへの切り替え時期と重なり、対応ができなかったとしています。 -

変わり雛の展示

南箕輪村の岩月人形センターでは、今年1年の世相を映す「変わり雛」の展示が始まっています。

南箕輪村の岩月人形センターでは今年あった出来事や話題を雛人形にした「変わり雛」6体を展示しています。

並んでいるのは、去年自民党から政権交代していらい第3次内閣となった。「民主政権第3次組閣雛」。

2008年に着工し東京の新名所となっている「東京スカイツリー雛」。

記録的な猛暑がつづいた日本列島。ぐったりとした男女を表した「記録的猛暑雛」。

今年開催されたサッカーワールドカップ。本田圭祐選手とブブゼラを持った女性が立つ「W杯大健闘雛」。

朝の連続テレビ小説で高視聴率をキープした「ゲゲゲの女房人気雛」。

結婚した歌舞伎役者市川海老蔵さんとフリーキャスターの小林麻央さんの「梨園おめでた雛」の6体です。

「変わり雛」は、今年いっぱい岩月人形センターで展示されています。 -

伊那名物ソースカツ丼作り

地元伊那の名物ソースカツ丼を作る講座が14日、伊那市の富県ふるさと館で行われました。

これは、富県公民館で行われている成人学級「のどか学級」の講座の一環で行われたものです。

指導にあたったのは、伊那市で飲食店あすなろを営む唐澤正也さんです。

家庭で簡単に作れるようソースは、市販されているものを使って砂糖やみりんなどを加えました。

カツを揚げる際は、つなぎの卵を使わず小麦粉とパン粉のみを使いました。

こうすることでソースの味が衣にしみ込むという事です。

参加者達は、唐澤さんの話にコツを聞きながら調理をしていました。

カツが揚がると、オリジナルのソースにつけ、どんぶりにキャベツなどをのせて完成です。

出来上がったソースカツ丼を全員で味わいました。

富県公民館では、17日にローメンを作る講座も予定しています。 -

高遠産の新酒「やまむろ」発売

高遠旨い酒研究会による高遠産の新酒「やまむろ」の販売が始まりました。

新酒「やまむろ」は、高遠で栽培された酒米「ひとごこち」が使われていて仕込みは、高遠の酒蔵仙醸が行いました。

12日は酒屋や酒米の栽培農家らでつくる、高遠旨い酒研究会会員およそ15人が、酒造の神様といわれている、伊那市高遠町の鉾持神社松尾社で新酒の完成を祝い、好調な販売を祈りました。

「やまむろ」の販売は今年で6年目で、去年より200本多い、800本を作りました。

新酒「やまむろ」は720ミリリットル入り、1,260円で高遠の酒屋で買うことができます。 -

読育ボランティアネットワークの設立総会

読みきかせなどのボランティア活動を行っている、団体や個人の横の連携を図ろうと、読育ボランティアネットワークの設立総会が、箕輪町地域交流センターで13日に開かれ、規約の確認や運営委員の選出を行いました。

設立総会には、読みきかせなどの読育活動を行っている10のボランティア団体の代表や個人、合わせて46人が出席しました。

読育ボランティアネットワークは、会員同士の情報交換や活動の連携、スキルの向上を目的に設立されました。

総会では、会員のスキルアップを目的とした勉強会の開催や、保育園や福祉施設のイベントへの協力を行うことなどの規約を確認しました。

運営委員には、読みきかせグループの代表など4人が選ばれました。

箕輪町図書館の中村文好館長は「仲間の輪を広げ連携していくことで、ワンランク上の読育活動を目指していきたい」と話していました。

総会後に行われた講演会では、松本市に住む読書アドバイザーの越高一夫さんが「心をつなぐ読みきかせ」をテーマに講演しました。

越高さんは「内容のある本ばかりでなく、単純に楽しめる本も織り交ぜるとよい」「読んでいても反応がなく不安になることもあると思うが、自信をもって読むことが大切」と話していました。 -

交通事故うち止め太鼓で安全運転呼びかけ

末の交通安全運動期間中の13日、伊那市役所前のナイスロードでは、交通安全協会や警察署員などが、ドライバーに安全運転などを呼び掛けていました。

伊那市役所前のナイスロードでは、12月14日の赤穂浪士の討ち入りにちなみ、「討ち入り太鼓」ならぬ、「交通事故打ち止め太鼓」を鳴らし、安協や警察署員など60人が、道行くドライバーに交通安全を呼びかけました。

運動の重点は、高齢者の交通事故防止、飲酒運転の根絶等となっています。

伊那警察署管内では、今年、死亡事故による死者は、7人と、去年より5人多くなっていて、このうち、高齢者の犠牲者は6人となっています。

伊那市交通安全協会連合会の野口啓士会長は「一人ひとりが、交通ルールやマナーを心がける事が大切。安全運転に心がけてほしい」と呼びかけていました。

年末の交通安全運動は、大みそかまで実施されます。 -

「匠なオイサン」が薪小屋製作

伊那市長谷の団塊世代の男性を対象にした公民館講座の受講者は、長谷保育園内に薪小屋を製作しました。

13日には、長谷保育園の園児およそ30人に薪小屋が披露され、早速園児達が薪を運びこんでいました。

「匠なオイサン」という名称のこの講座は、団塊世代の男性にこれまでの知識や経験を、地域のために活かしてもらおうと今年始まった講座です。

薪ストーブが設置されている長谷保育園で、薪置き場が雨ざらしになっていることを聞き、今回講座のメンバーが1日かけて小屋2棟を製作しました。

高さ2メートル、幅5メートル40センチある小屋には、環境に配慮して地域で出た廃材が使われています。

あるメンバーは「自分たちも楽しみながらやっている。子どもたちに喜んでもらえて良かった」と話していました。

長谷保育園の伊藤澄子園長は「大変ありがたい。地域の人たちに支えられていることを感じる」と話していました。 -

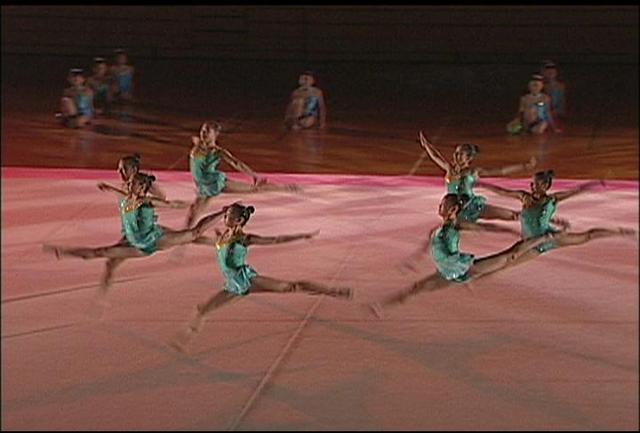

ポーラ☆スター発表会

新体操の教室、ポーラ☆スターの発表会が12日、伊那市の勤労者福祉センター体育館で開かれました。

発表会には、園児から高校生まで100人が参加し、日頃の練習の成果を発表しました。

12日は、個人演技の他、団体での演技、保護者も参加しての演技が披露されました。

ポーラ☆スターは、伊那市と塩尻市に教室があり、新体操の普及を図ろうと平成3年に発足しました。

発表会は6年前から伊那と塩尻の教室、合同で行っています。

会場を訪れた人たちは、演技が終わるたびに大きな拍手を送っていました。

代表の橋爪みすずさんは「子どもたちが練習の成果を出しきれた。良い発表会になった」と話していました。 -

サン工業が社員研修で古楽器コンサート

伊那市のサン工業(株)は11日、社員研修の一環として、クラシック音楽の古い時代の楽器、古楽器のコンサートを伊那市高遠町の信州高遠美術館で開きました。

開かれたのは、古楽器のヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロによるコンサートです。

伊那市出身の小池香織さんがヴィオラ・ダ・ガンバを、神奈川県出身の榑谷学さんがチェンバロを演奏しました。

コンサートは一般にも開放され、社員70人と一般合わせ、およそ120人が古楽器の演奏を楽しみました。

サン工業は月1回社員研修を行っています。

通常は業務に関わる内容の研修ですが、12月は音楽に触れる機会をつくろうとコンサートを開いていて、今年で7年目になります。

社員らは、楽器の説明を聞いたり、日頃耳にする機会の少ない古楽器の音色に聞き入っていました。 -

元全日本エース三宅豊さんがピッチング指導

ソフトボールの元全日本エース、三宅豊さんによる中高生を対象にしたピッチング講習会が12日、伊那市高遠町で開かれました。

この日は、ソフトボールクラブに所属する県内の中高生や指導者120人が参加し、三宅さんからピッチングの指導を受けました。

これは、個人の課題をみつけ選手のレベルアップにつなげようと、県ソフトボール協会が開いたものです。

三宅さんは、インターハイや大学選手権など20年間の選手生活で29回の全国優勝を果たし、2005年に国際ソフトボール連盟に殿堂入りしました。

講習会では、ボールを離す瞬間は体の全ての力を指先に集中させる事、全ての動作に意味がある事を意識して投げる事などをアドバイスしていました。

ソフトボール協会では、中高生のうちから技術を身につけ、国体で勝てる選手を育成していきたいという事です。

1512/(月)