-

エースドッジ上伊那大会

長野県エースドッジボール大会の上伊那地区予選が、14日、伊那市で開かれ、小学生たちが熱い戦いを繰り広げた。

エースドッジでは、アルファベットの「A」と書かれたゼッケンをチームの一人が着る。Aのゼッケンをつけたエースマンが当てられると負けてしまうドッジボールで、24年前に岡谷市で作られたスポーツ。

14日の上伊那地区予選には13チームが出場し、トーナメント方式で試合が行われた。

ゲームでは、エースマンを守りながら、いかにうまくボールを回せるかが勝負の鍵となる。

大会の結果、伊那ケーブルテレビジョン放送エリア内では、南箕輪村南部小学校5年生と、伊那北小学校6年生が、それぞれ学年優勝し、12月に岡谷市で開かれる県大会に出場する。 -

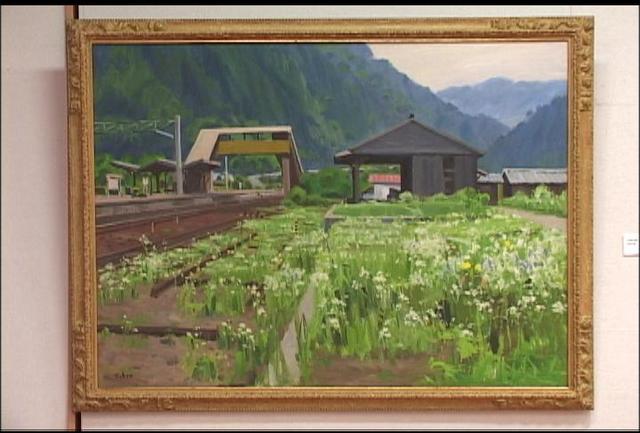

洋画家 竹内徹さん作品展

信州高遠美術館館長で洋画家の竹内徹さんの作品展が、14日から、伊那市のかんてんぱぱホールで始まった。

会場には、日展に初入選した1972年の作品から、最近の作品まで、およそ50点が並んでいる。

竹内さんは去年、日展入選30回を達成したことから、これまでを振り返ろうと今回の作品展を開いた。

高遠町の雪景色や新緑の頃を描いた作品が多く、竹内さんは、「高遠には、古い街並みに人の生活が息づいた風景がある。郷土の人たちにみてもらいたい」と話している。

作品展は23日まで、かんてんぱぱホールで開かれている。 -

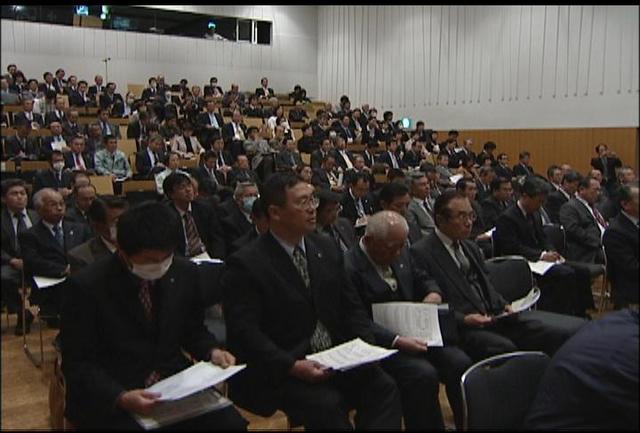

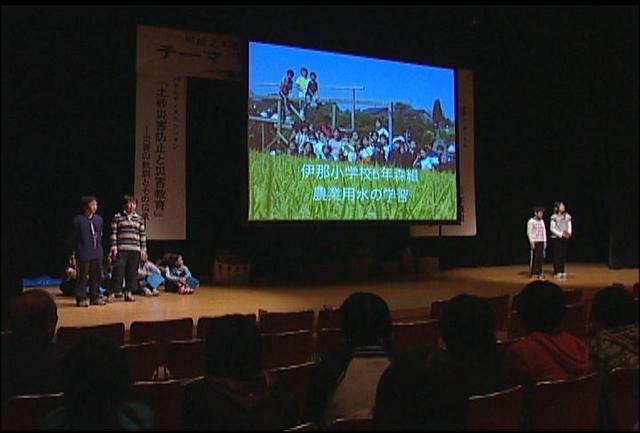

放送・視聴覚教育研究大会

放送・視聴覚教育を考える関東甲信越研究大会の長野大会が13日、伊那市で開かれた。

伊那市内の保育園から高校までを会場に、県内外の学校や保育園関係者が、視聴覚教育について研究し合った。

保育園・幼稚園部門では市内2つの園で公開保育が行われた。このうち竜西保育園では、年長組の「収穫祭クイズ」の様子が公開された。

クイズでは紙芝居や写真などの視聴覚教材が使われた。

子どもたちは、これまで取り組んだ畑作業などのクイズに答え、写真を見ながら活動を振り返っていた。

その後、市役所で研究協議会が開かれ、竜西保育園副園長の唐澤はる代さんが、視聴覚教材のあり方について発表した。

視聴覚教材は、活動の手順を学んだり、興味を高めるための手立てとして有効になることが多いという。

唐澤さんは、「子どもの意欲を高めるため、視聴覚教材を積極的に取り入れ、豊かな保育を行っていきたい」と話していた。 -

第2弾い~な伊那プレミアム賞品券発行へ

市民から要望があったい縲怩ネ伊那プレミアム商品券の第2弾が12月19日と20日に販売されることになった。

13日、伊那市役所で関係者が記者会見し、内容を発表した。

販売総額は2億円で、前回と同様、1万円で1万1千円分の買い物ができる10パーセントのプレミアム率となっている。

2億円のプレミアム分2千万円は、伊那市が二分の一の1千万円を補助し、残りの1千万円は、伊那商工会議所、伊那市商工会、JA上伊那、登録参加店が負担する。

今回は、10パーセントのプレミアム分に加え、より多くの店で使ってもらおうと、3店舗のスタンプを集めて商品総額50万円の抽選会に参加できるスタンプラリーも実施される。

い縲怩ネ伊那プレミアム商品券は、12月19日に1億4千万円、20日に6千万円が、伊那商工会議所やJA上伊那など6カ所で販売される。

販売限度額は1人10万円で、売り切れ次第終了となる。

登録店の再募集は、25日まで行われ、前回の552店舗以上の登録を目指す。 -

ハナマルキが詩集寄贈

辰野町に本社を置く味噌メーカー、ハナマルキは11日、自社で制作したお母さんにまつわる小学生の詩を集めた本200冊を伊那市に寄贈した。

ハナマルキ広報宣伝室の仁科徹室長が伊那市役所を訪れ、北原明教育長に詩集を手渡した。

詩集は、ハナマルキが毎年全国の小学生からお母さんをテーマにした詩を募集し制作していて、今年で38回目になる。

ハナマルキは、H12年に伊那市西箕輪に伊那工場を立ちあげ味噌の製造をしている。今回、お世話になっている地元の子供達に読んでもらおうと詩集を寄贈することにした。

仁科室長は「これをきっかけに、来年以降も継続して贈らせて頂きたい」と話していた。

詩集は、伊那市内のすべての小学校と市立図書館に配布される。 -

天野惣平展

伊那市高遠町芝平の造形家、天野惣平さんの個展が、伊那市旭町のアートギャラリーミヤマで開かれている。

作品を置くことにより空間全てを表現していると天野さん。春はカラー、冬はモノトーンで作品づくりをしている。

アートギャラリーミヤマでは、年に1回、使われなくなった学校を会場にすることもある。

銅版画に使われる和紙の一種、雁皮紙に版画で白黒の色をつけ、それを円形に敷いた上に紙風船のように折って空気を吹き込み配置した。

天野さんは、「この作品を見て理解するのではなく、個人個人がどのように感じるかが大切だ」と話している。

天野総平展は17日まで。 -

県縦断駅伝結団式

14、15日に行われる県縦断駅伝。

4年ぶり34回目の優勝を目指す上伊那チームの結団式が12日夜、伊那市役所で行われた。

県縦断駅伝は、長野から飯田までの216.2キロを2日間かけ、21人がたすきをつなぐ。

昨年は、優勝した飯田下伊那に3分20秒遅れの3位だった。

結団式には、上伊那8市長村の教育長らが出席し、「4年振りの優勝を目指して頑張ってほしい」などと選手を激励していた。

清水良三監督は、「みんなで一秒一秒大切にしてゴールを目指したい」と話していた。

また、主将の松崎雄介さんは「2日目に上伊那を走るので先頭の姿を見せたい」と抱負を話していた。

式では、ユニフォームの贈呈もあり、最後は弦を担いでカツ丼を全員で食べ、必勝を誓っていた。

伊那中継点となっている伊那市山寺の国道153号ダイハツ伊那店前は、15日午前10時30分頃に通過する予定。 -

天竜川で男性が遺体で発見

13日午前1時頃から行方が分からなくなった伊那市の男性が同日朝、天竜川で遺体で見つかった。

伊那警察署の発表によると亡くなったのは、伊那市山寺の会社役員、武田吉一さん(68)。

13日午前1時ころ伊那市上牧の天竜川の堤防を車で走行していた男性が天竜川に車が転落しているのを発見し警察に通報した。

運転していたとみられる武田さんの行方がわからなくなっていたため消防と警察が捜査をしていたところ、午前9時ごろ伊那市東春近の天竜川の殿島橋上流付近で、遺体で見つかった。

伊那警察署では、事故の原因などについて調べを進めている。 -

園児がジャガイモを料理

南箕輪村の北部保育園の園児が12日、ジャガイモを使ったおやつ作りに挑戦した。

年長園児約20人が、この秋に自分たちで収穫したジャガイモを使い「イモ餅」を作った。

ゆでてつぶしたジャガイモに、片栗粉と塩を混ぜ、丸い形にして、ホットプレートの上で焼き上げた。

子どもたちは、慣れない手つきでフライ返しを使って、餅をひっくり返していた。

出来上がった餅は、北部保育園の園児全員で味わった。 -

箕輪町予算編成方針説明会

箕輪町の来年度予算編成方針説明会が12日、役場で開かれ、平澤豊満町長が事業見直しと重点施策への財源配分を指示した。

来年度は財政状況が一層厳しくなると見込まれることから、平澤町長は「事業を徹底的に見直し、効果あるお金の使い方をしてほしい」と職員に求めた。

説明会には係長以上と予算編成担当の職員が出席した。

箕輪町では、法人町民税が、今年度の決算見込みで、前年度に比べ約2億7千万円減少すると見ている。

来年度も町民税の減少が見込まれている。

平成22年度の予算編成にあたっては▽幼児から中学生までの子ども育成事業など重点施策への財源配分▽一般財源で7%の縮減▽事業を見直しゼロからの予算構築竏窒|イントに挙げている。

町では、各課から提出される予算のヒアリング、査定を行い、来年1月下旬ころに当初予算の内示を予定している。 -

焼却場天伯河原建設反対連合

建設の白紙撤回求める

上伊那広域連合が伊那市富県の天伯水源地付近を候補地として進めている、新しいごみ中間処理施設の建設に反対する住民組織が、広域連合長である伊那市長に対して建設の白紙撤回を求める書面を送ったことを明らかにした。

焼却場天伯河原建設反対三峰川連合の佐藤幹雄代表らが12日、伊那市役所で記者会見を開いた。

三峰川連合は、広域連合長である小坂樫男市長に、11日付で要請書を郵送したという。

要請書では、排ガスの影響についての評価が行われないまま候補地が選定されたことなどに問題があるとして、天伯水源地付近での計画の白紙撤回などを求めている。

三峰川連合によると、11月6日に、市長と面談して要請を行いたいと申し入れたが調整がつかず、10日に書面を出すための手続きを申し入れたところ、伊那市が書面を受け取れないとしたため、要請書を郵送したという。

三峰川連合では、「反対の立場の意見でも、まずは、意見を受け止めるべきだ」と話している。

これに対し、担当課の伊那市生活環境課では、「現段階では、環境アセスメントの合意についてお願いしている段階で、建設の是非の段階に至っていない。建設反対の意見を頂いても答えられない」と話している。 -

権兵衛峠全面開通

崩落により全面通行止めになっていた旧国道361号、通称権兵衛峠が12日、開通した。

権兵衛峠は、雪などの影響で崖の崩落などがあり、平成19年12月から通行できなくなっていた。

工事が終了し通行止めが解除され、12日午後から通行できるようになった。

解除されたのは、伊那市西箕輪の羽広荘付近から南箕輪村の権兵衛峠頂上まで。

南箕輪村によると、権兵衛トンネルが開通してからは道路の利用者も少なく、現在は紅葉を見たり、山菜取りなどで通行する人が主だという。

なお峠は、12月11日から来年4月まで、冬期間の通行止めとなる。 -

高遠北小で児童会まつり

伊那市の高遠北小学校で、今日、児童会が主催するまつり「みやのはら祭り」が行われた。

祭りでは、全校で育て収穫したサツマイモを、焼き芋や豚汁にして食べたり、さまざまなゲームをして楽しんだ。

児童会主催の「みやのはら祭り」は、年に1回行われる恒例行事で、学年の枠を越えて子ども達が交流できるよう縦割り班で楽しむ。

ゲームでは、何の動物のまねをしているかあてるジェスチャーゲームやジャンケンゲームなどが行われた。

このうちジャンケンゲームでは、メンバーがジャンケンに負けると全員が走らなければならないルールで、校庭では、ジャンケンの勝敗をめぐって歓声が上がっていた。

みやのはら祭りで優勝したチームには、手作りのメダルが贈られた。 -

リニア説明会

ルート選定調査報告書早期提出の考え

JR東海は12日、リニア中央新幹線のルート選定に関わる調査報告書を、地元の理解を得られたとして、早い時期に国に提出したい考えを示した。

JR東海は、松本市内で県内5つの期成同盟会の関係者を対象に、リニア中央新幹線のルート選定の基準となるデータの説明会を開いた。

説明会は県の要望で、沿線自治体と情報を共有しようと開かれていて、4回目の今回は、東京・大阪が開通した場合の工事費や輸送需要量のデータの算出方法などについて説明された。

説明では、東京と大阪の間でリニアが開通した場合も、東京・名古屋が開通した時と同じく、JRが想定する南アルプスを貫くほぼ直線のCルートが長野県が求める伊那谷を通るBルートと比較して、工事費や維持運営費、予想需要量すべての面で優れている結果となっていた。

説明会を終え、JR東海の宇野護執行役員は、「これまで4回の説明会を終え、地域の理解を得る事ができた。今後は、データの取りまとめを急ぎ行い、出来るだけ早い段階で、国に報告書を提出したいと」話していた。

出席した上伊那広域連合長の小坂樫男伊那市長は「データの数字についてはわかるが、地域振興の観点から理解はできない。県に改めて、経済効果について調査を行うよう求めていきたい」と話していた。 -

伊那JCがアンケート結果報告

伊那青年会議所は11日、伊那市、箕輪町、南箕輪村で行ったアンケート結果を小坂樫男伊那市長に報告した。

伊那青年会議所の原隆実理事長と主体的に取り組んだまちづくり委員会の飯島豊委員長らが市役所を訪れ、小坂市長に結果を報告した。

アンケートは、地域住民に自分の住んでいるまちに関心を持ってもらおうと、5月から8月にかけて、街頭で聞き取りで実施した。

伊那市で400人、箕輪町で201人、南箕輪村で109人から回答を得た。

地域の誇りについて聞いたもので、伊那市では高遠の桜、ローメン、ソースかつどん、春の高校伊那駅伝に集中した。

箕輪町ではもみじ湖、赤そば、無量寺など、南箕輪村では大芝高原、ブルーベリーなどに集中する傾向がわかった。

9月12日には、このアンケートに基づいての車座集会も開き、その中で出された意見も添えて小坂市長に報告した。 -

信州・天竜川どんぶり街道の会発足

諏訪から飯田までの名物どんぶりで連携する信州・天竜川どんぶり街道の会が11日発足した。

岡谷のうな丼、伊那のソースカツどん、松川の黒豚とごぼうのごぼとん丼など9つのどんぶりが並ぶ。

11日は、伊那市の伊那商工会館に諏訪から飯田までの天竜川流域にある名物どんぶりが集結した。

これは、地域の特色を生かしたどんぶりで広域的に連携し、スケールメリットを活かすことで、観光を活性化しようというもの。

11日は、諏訪市、岡谷市、辰野町、伊那市、宮田村、駒ヶ根市、飯島町、松川町、飯田市にある9つのどんぶりの会が信州・天竜川どんぶり街道の会を立ち上げた。

加盟店は、150店舗にのぼる。

総会では、会の設立、名称、会則が承認され、初代会長には、伊那ソースかつどん会の平澤保夫さんが選ばれた。

平澤さんは、「力をあわせてがんばりたい」とあいさつした。

会では、来年2月に総会を開いて、具体的な活動内容を決めるという。 -

国立信州高遠青少年自然の家が事業仕分けの対象に

来年度予算要求の無駄を洗い出す政府の行政刷新会議の事業仕分けで、伊那市の国立信州高遠青少年自然の家がその対象となった。

11日から始まった事業仕分けで、宿泊、研修施設を運営する国立青少年教育振興機構への支出について、業務を地方自治体やNPOなどに移管したり、予算を大幅に減らすべきだと結論づけた。

国立青少年教育振興機構は、文部科学省が所管する独立行政法人で、全国に28箇所の研修・宿泊施設を運営している。

高遠青少年自然の家は、そのうちの一つで、県内では、一箇所。

平成2年に建設され、年間2億円かかる運営費用は、国からの運営交付金でまかなわれている。

高遠青少年自然の家は、年間10万人の利用があり、岡本所長は、「人を育てなければならない時代になくてはならない施設」と話している。 -

高遠町歴博収蔵庫安全祈願祭

今年度末完成を予定している伊那市高遠町歴史博物館の収蔵庫の工事の無事を祈る、安全祈願祭が、11日行われた。

11日は、新しい収蔵庫が建設される歴史博物館の南側で安全祈願祭が行われ、伊那市や工事関係者が工事の安全を祈願した。

新しい収蔵庫は、歴史博物館南に、隣接する形で建設される。

総工費は、約4,300万円で、ほとんどに過疎債があてられる。

H8年に開館した博物館には、現在、千点を超える資料が保管され手狭となっていた。

新しい収蔵庫は、鉄筋コンクリートの平屋建てで、延べ床面積は164平方メートル、温度と湿度が調整しやすいよう、壁は木を使った二重構造にする。

小坂樫男市長は、「新しい収蔵庫の建設は、合併当時からの懸案事項だった。立派に完成する事を願いたい」と挨拶した。

完成は、来年の3月を予定していて、江戸時代を中心とした民族資料や高遠藩の絵図などが納められる。 -

南箕輪村給食サービス関係者交流会

南箕輪村で夕飯の給食サービスを利用しているお年寄りと、その食事づくりをしているボランティアなどが、11日、落語を聞きながら交流した。

11日はお年寄りと給食づくりをしているボランティアなど約20人が集まり、諏訪市で寿司屋を営みながらアマチュア落語家として活動している小平晴勇さんの落語を聞いた。

交流会は村の社会福祉協議会が今年初めて企画したもの。

村社協では、70歳以上で一人暮らしをしているお年寄り宅へ月に2回、給食を届けている。

普段、給食をつくる側と食べる側が顔を合わせる機会はないが、顔の見える関係をつくり、信頼関係を深めてもらおうと考えた。

現在このサービスを利用しているのは約50人で、年々少なくなっているという。 -

伊那市商議所女性会が古着など寄付

伊那商工会議所女性会は10日、福祉事業や恵まれない国の子供達に役立ててもらおうと、伊那市や企業に寄付金などを手渡した。

このうち伊那市の(株)南信美装伊那には、女性会の小林旬子(じゅんこ)会長らが訪れ、会で集めた古着484枚を寄付した。

寄付された古着は、生活が困難なフィリピンの子供たちに送られる。

南信美装伊那の吉澤文男(ふみお)社長は、10年ほど前にフィリピンでごみを持ち帰って生活している子供たちが生き埋めになった事を知り、支援をはじめ、現在では会社ぐるみで支援活動をしている。

この活動を知った女性会では3年前から古着の寄付をはじめた。

古着は、来年2月にフィリピンに届けられるという。

女性会では10日、伊那市に商工祭での売上金の一部3万円を寄付した他、伊那市社会福祉協議会に552枚の布を寄付した。 -

南大東島実行委員会が島に「冬景色を」

2年に1回、沖縄県南大東島の太鼓と島唄コンサートを開催している実行委員会は、冬の伊那谷を描いた油絵を島に贈ることにした。

10日、伊那市内で開かれた実行委員会で、島に贈る絵画がお披露目された。

実行委員会のメンバーが伊那市在住の洋画家、野溝嘉彦さんに依頼し、伊那谷の冬景色を描いてもらった。

伊那市と沖縄県南大東島では、青パパイヤがきっかけとなり民間レベルでの交流が続けられていて、コンサートが2年に1回のペースで開かれているほか、小学校同志の交流も深まっている。 -

ソロプチミスト伊那がチャリティーバザー

女性の立場で奉仕活動を行なっている国際ソロプチミスト伊那は、福祉に役立てようと、11日伊那市役所でチャリティーバザーを開いた。

福祉に役立てようというもので、市役所多目的ホールには、会員が持ち寄った不用品や会員が安く仕入れた海産物、提携して活動している上伊那農業高校の生徒たちが育てた野菜が格安で並んた。

バザー開始と同時に多くの人が訪れ、値段交渉しながら目当ての品を購入していた。

国際ソロプチミスト伊那の小平裕子会長は、「会のPRも目的にしている。会員も増やしていきたい」と話していた。

この日の売り上げの一部は、伊那市に寄付されることになっている。 -

新型インフル 基礎疾患小児の最優先に

長野県は、基礎疾患(持病)のある小児を対象に、新型インフルザワクチン接種を最優先で実施すると11日発表した。

これまでは、基礎疾患(持病)のある小学4年生縲恍・w3年生は、来月にワクチン接種を行う予定だったが、今月20日に前倒し、ワクチン接種を行う予定。

接種を希望する人は、13日までに医療機関で仮予約を行い、17日以降に正式な予約手続きをする必要があり、医療機関でのワクチン接種は、今月20日以降となる予定。

県では、基礎疾患を有する小児で、まだワクチン接種の予約がとれていない人は、かかりつけの医療機関か、最寄りの保健所に再度問い合わせてほしいと呼びかけている。

また、接種や供給の状況調査を踏まえ、今後県では、基礎疾患のない幼児や小学校低学年へ前倒しも検討したいとしている。 -

沢保園児お年寄りとおはぎ作り

箕輪町の沢保育園の子どもたちが10日、地域のお年寄りとおはぎと作って交流した。

もち米を混ぜて炊いたご飯をお年寄りがまるめ、年長の園児が味付けした。

できあがった、きなこ、ごま、あんこの3種類のおはぎは、おやつの時間にみんなで味わった。 -

地すべりシンポジウム

地域防災向上のきっかけづくりにしてもらおうと10日、地すべりシンポジウムが伊那市のいなっせで開かた。

シンポジウムは、長野県や静岡県など7県でつくる日本地すべり学会中部支部が開いたもので、会場には130人が訪れた。

天竜川流域における災害事例が多くあることから、防災力の向上につなげようと、伊那市で今回初めて開催された。

最初に、伊那小学校の5年生と6年生の児童が天竜川の治水と地域の農業、土砂災害などをテーマにした学習発表をした。

このうち、授業の中で水が流れるしくみや平成18年の豪雨災害などを学習してきた6年秋組は、劇の中で、現在から縄文時代や江戸時代にタイムスリップしたと想定して当時の人達の暮らしを再現した。

児童達は、「大昔の人達は生活を守る為に努力していた。」「川の事にもっと関心を持つ事が大切」と話していた。

10日は講演の他、「土砂災害防止と災害教育」をテーマにしたパネルディスカッションも行われた。

この中で前の伊那小学校校長の北原和俊さんは「災害教育では、子どもの体験の掘り起こし、生きた資料の蓄積、専門機関との連携を大事にしたい」と話していた。 -

伊那北駅前にタカトオコヒガンザクラを植樹

日本一の桜の里づくりを目指す伊那市は10日、伊那北駅前の広場にタカトオコヒガンサクラの苗木を1本植えた。

10日は、小坂樫男市長をはじめ、駅前広場の活性化活動に取り組んでいる伊那小学校6年夏組の児童など42人が参加し駅前広場に植樹した。

これは、観桜期に東京からのさくら祭り号が発着する玄関口伊那北駅前に桜を植え、訪れた人たちに喜んでもらおうと植樹したもので、タカトウコヒガンサクラを市街地に植えるのは初めて。

植えたのは高さ3.5メートルあるタカトウコヒガンザクラ。

伊那市が進める日本一の桜の里づくり事業に役立ててもらおうと先月、市に寄付した上伊那林産協同組合の寄付金の一部が使われた。

式の中で小坂市長は、「伊那市の北の玄関口となる伊那北駅。市のシンボルであるタカトオコヒガンザクラで、来年は多くの人たちを出迎える事ができる」と話していた。

桜守によりますと駅前広場は日当たりが良く桜の成長も早いということで、来年の春には花を咲かせ、訪れた人たちを楽しませてくれるという。

植えられた桜は、地元の山寺区が管理していくという。 -

手良小2年生が大豆の脱穀

伊那市の手良小学校の2年生が10日、自分たちで育てた大豆の脱穀作業をした。

10日は、2年生26人が、手良小学校隣りの畑で大豆を脱穀した。

2年生は今年、手良公民館が管理する畑で大豆を育ててきた。

10日は、1週間前に収穫し乾燥させた大豆を足で踏んだり、棒でたたいて殻から豆を取り出した。

ふるいで大きなごみを取り除いたあと、唐箕(とうみ)という道具を使い、風を送って豆と細かいごみを分けた。

児童は、農作業に詳しい手良公民館の宮原 達明館長に教わりながら作業していた。

2年生は今後、収穫した大豆を使って豆腐やみそ造りなどをするという。 -

ふるさとの文化継承を考える

ふるさとの文化継承を考える「ふるさと講座」が8日、伊那市のいなっせで開かれた。

ふるさと講座は、長野県シニア大学のOB有志でつくる「ふるさとを学ぶ会」が開いた。

伊那市古文書研究会の久保村覚人会長が基調講演し、伊那市荒井区内の萱の子供神楽の再興に関わった話をした。

子供神楽は、二十数年前まで駒ケ岳神社里宮で毎年踊られていた。

2年前、途絶えていた神楽を当時の伊那小学校6年生が復活させた。

久保村さんはこのとき、神楽の歴史などを子どもたちに話したという。

しかし、復活した子供神楽は、子どもたちが中学に進学したことで、今また途絶えている。

久保村さんは、「小さいときに習った舞は、おそらく忘れない。子どもたちに呼びかければ復活できると思う」と話し、地域文化の継承を呼び掛けていた。 -

フォローアップシンポジウム

伊那商工会議所が創業希望者を支援する、創業者フォローアップシンポジウムが7日、伊那商工会館で開かれた。

シンポジウムは、起業をより成功に結びつけられるように専門家から知識を学んでもらおうと、伊那商工会議所が毎年開いている。

7日は起業を目指す人などおよそ30人が参加した。

シンポジウムは六部構成で進められ、第一部では経営コンサルタントの星井あき子さんが「マーケティング発想で魅力あるビジネスへ」と題し講義した。

星井さんは実際に人気のある商品を例に挙げ、顧客のターゲットを絞ること、独自の商品を作り差別化をはかることなど、経営戦略の必要性について説明した。

星井さんは「ビジネスはあきらめなければ成功します。途中で投げ出さず、頑張って最後までやりぬいてください」と呼びかけいた。 -

美篶国民学校卒業生が資料館見学

戦時中の美篶国民学校、現在の美篶小学校の卒業生が7日、美篶小資料館を見学した。

7日美篶小資料館を訪れたのは、昭和20年に美篶国民学校を卒業した24人。

卒業生らは今年77歳を迎え、喜寿の記念に同級会を企画。公民館や保育園が新しくなり美篶の風景もだいぶ変わったということで、地元で当時を振り返ろうと資料館を訪れた。

卒業生らは美篶公民館の赤羽仁公民館長の案内で資料館の中を見学した。

在学時はまだ戦時中で、当時のものはあまり残っていないということだが、子どもの頃使った農機具などを見つけると触りながら当時を振り返っていた。

幹事を務めた美篶在住の森田喜幸さんは「みんな資料を見て、その場から動かなくなるくらい懐かしそうだった。資料館を訪れることができて良かった」と話していた。

411/(火)