-

箕輪町議会12月定例会一般質問(2)

◆後期高齢者医療制度の住民説明について藤田英文議員が質問した。

平沢豊満町長は、「きめ細かな説明をしたい」として、来年1月11日から夜間に町内9カ所で対象者の家族向け、1月下旬から2月上旬の昼間に対象者向けに説明会を開く計画を示し、1月に75歳以上の町民に通知を出すことを説明した。

◆グリーンツーリズムの構想について3人の議員が質問した。

町長は、「グリーンツーリズムと健康づくりでまとめていきたいと思っている。みのわ健康アカデミーのプログラムをうまく使い、さらに農作業、森林浴、ハイキング、温泉などを使って検討したらどうかと、まとめをしている」と答えた。 -

駒ヶ根東アベック初出場の全中駅伝 真剣勝負

第15回全国中学校駅伝大会は15日、山口県山口市のセミナーパーククロスカントリーコースで男子6区間18キロ、女子5区間12キロでああり、県代表の駒ヶ根東は男女そろって初出場する。選手たちは同校創立43年目にして全国への扉を開いた開拓者。これまで、「夢は本当に願うと実現すること」を身をもって伝えている。

究極のチームプレーだが一人ひとりの責任が重いのが駅伝。竹田正樹監督(45)は「一人で走る孤独な競技だが、たすきをつなげれる楽しみ、達成感を持てるスポーツ」と語る。昨年の県中駅伝では気持ちの弱さから全中の出場権を逃した。今年は男女ともそれぞれが自分の役割を果たし、大会初のアベック優勝。前回大会の悔しさを晴らした。

臥薪嘗胆(がしんしょうたん)竏窒ェ合言葉だった。「普段ならあんなことはしなかった」という、女子のアンカーだった篠田美樹主将(3年)はゴールテープを切る瞬間、人差し指を立てた右手を高く空に突き上げた。「去年できなかったので1位を取れた喜びが爆発した」 -

伊那ぶどう・ワイン開発プロジェクトキックオフ・フォーラム開催

遊休農地の解消と伊那ブランドのヤマブドウワインの特産品化を目指す「伊那ぶどう・ワイン開発プロジェクト」を本格始動する伊那市と信州大学農学部は11日夜、「キックオフ・フォーラム」を市の生涯学習センターで開いた。約160人の聴衆が集まり、ヤマブドウワインの秘めた可能性について耳を傾けた。

基調講演では、山梨大学大学のワイン科学研究センター長の高柳勉教授が、ワインやその作り方に関する基礎知識について講演=写真。

高柳教授は、ワイン造りそのものはシンプルである一方、現在多様なワインが生産されている要因について(1)品種(2)気候、地形、土壌(3)作り手の意思竏窒ェ深く関係していることを説明。同じ品種のブドウであっても、栽培地の気候、土壌により、その味わいが変化するほか、醸造方法やその時に用いる道具の違いが、ワインの個性を作り出していることを示した。

また、ワインには非常に多くの香り成分が存在しており、その香り成分も、果実に由来するもの、発酵に由来するもの、樽(たる)に由来するものなど、さまざまであることを語った。

また、今後同プロジェクトに協力する信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センターの春日重光准教授、大学院農学研究科の濱渦康範准教授による講演もあり、この地に適した高機能性ブドウ品種を育成や、ブドウの健康増進機能などについて語った。 -

伊那西スケート場 来年度の廃止を検討

伊那市ますみケ丘の伊那西スケート場が暖冬傾向で氷が張らず、利用者が減っている。市は、本年度の利用状況を見て、来年度に廃止する方向で検討している。

昨年度の滑走日は19日間。過去には準備をしながら、滑走日がゼロだった年もあった。延べ利用者数は85年度に2万3700人を超えたが、昨年度は1170人と激減。運営費に対し、入場料収入が少なく、150万円の赤字。行財政改革から見直しが求められている。11月のスポーツ振興審議会で廃止が了承され、市体育協会スケート部にも説明した。

12日の市議会一般質問で、飯島尚幸議員は「赤字だからといって切るのではなく、底辺拡大に努力するべきではないか」と指摘。

小坂市長は「学校での利用は、近くの伊那西小学校だけ。本年は続けるが、来年度以降はどうするのか再検討したい」と答えた。

伊那西小学校区の関係区は、市長に対して存続に向けた陳情をする予定という。

スケート人口を増やすため、ちびっこスケート教室や市民体育祭スケート競技などに取り組んでいる。

上伊那の天然リンクは、伊那西スケート場と箕輪町の上古田スケート場のみ。伊那西スケート場は4縲・1月はグラウンドとして利用している。 -

全国学力調査の結果 小学生は国語、算数とも基礎・基本が定着

伊那市教育委員会は12日、4月に実施した全国学力・学習状況調査の結果を明らかにした。小学生は国語、算数ともに基礎・基本が定着している結果で、北原明教育長は「04年度から市独自で取り組んできた標準学力検査の成果が出ている」と述べた。

調査は14小学校6年生615人、5中学校3年生646人が受けた。教科は小学生が国語、算数、中学生が国語、数学。

小学生の国語、算数は、基礎・基本の知識・技能を活用する力が若干弱い傾向だった。国語は読解力を伸ばすことが課題で、読み聞かせや朝読書の取り組みを充実させる。算数はグループ学習を積極的に取り入れるなど授業改善の必要を挙げた。

中学生の国語の基礎・基本は「全国平均並み」だが「資料に表れているものの見方や考え方をとらえ、伝えたいことを明確に書く」は低く、日ごろから新聞や本を読み、自分の言葉でまとめる学習が求められる。数学は「円柱と円すいの体積を比較し、正しい図を選ぶ」など基礎・基本、活用ともに課題があり、学校で授業をいかに分かりやすく展開するかを研究し、基礎・基本の定着確認、関心を持たせる教材選び、グループ活動などを採用した授業の取り組みが必要とした。

生活習慣と学力との関係について▽「早寝早起き朝ごはん」など基本的な生活習慣を身に付けている▽読書が好き竏窒ネどの子どもは正答率が高い傾向。全国と大きな差はなかった。

結果は各校の保護者懇談会を通じ、個々に伝えている。

市議会で竹中則子議員の一般質問に答えた。 -

保健補導員会終了式、救急法学んで1年の締めに

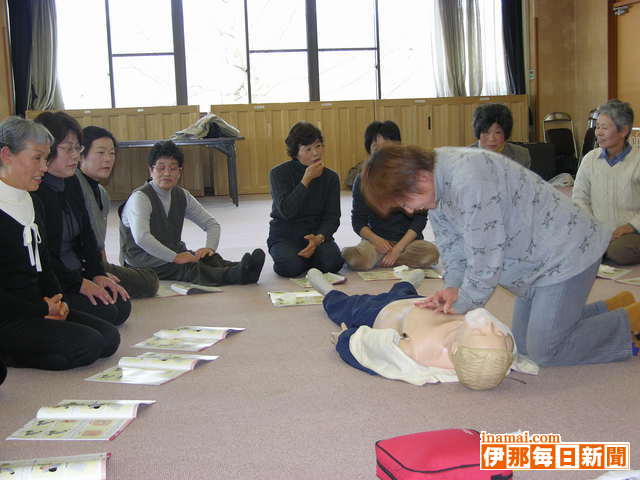

宮田村保健補導員会(鈴木初美会長)の2007年終了式は12日、村老人福祉センターで開いた。健康増進を図ろうと地域に密着した1年間を振り返り、今後も経験を活かそうと救急法の講習を受けて締めくくった。

終了式で清水靖夫村長は、補導員の地道な活動が村の元気につながっていると労をねぎらった。

教室などを開いて村民の心と体の健康に尽力した今年の活動状況を各区ごとに報告。来年もさらに活動の輪を広げようと話し合った。

引き続き、伊南消防の署員から指導を受けて救急法を体験。AED(体外式除細動器)の使い方も含め、心肺そ生について学んだ。 -

食を育て地域の健康を、保健補導員OB会が総会

宮田村保健補導員OB会はこのほど、総会を村老人福祉センターで開いた。新たな会長に桐山幸子さん=大田切区=、副会長に牧田千春さん=北割区=、鈴木初美さん=町三区=を選出。現役の補導員会と連携をさらに深め、子どもの食育をはじめ地域の健康を守っていこうと意識を新たにした。

席上、桐山新会長は「育っていく子どもたちの健康に欠かせないのが食事。安全で安心な食を守るように取り組んでいきたい」とあいさつ。食生活改善に向けた各地域の組織活動の展開などを来年の事業に盛り込んだ。

OB会は1993年に発足し、約500人が補導員の任を終えた後も地域の健康福祉のために活動している。

新役員は次の皆さん。

▽会長=桐山幸子(大田切区)▽副会長=牧田千春(北割区)鈴木初美(町三区)▽理事=富田高子(町一区)酒井美代子(町二区)山崎文子(町三区)牧田千春(北割区)山田まつ美(南割区)三沢和子(新田区)中原ちはえ(大田切区)小田切里美(大久保区)伊東武美(中越区)奥田て志子(つつじが丘区)野溝ミネ子(大原区) -

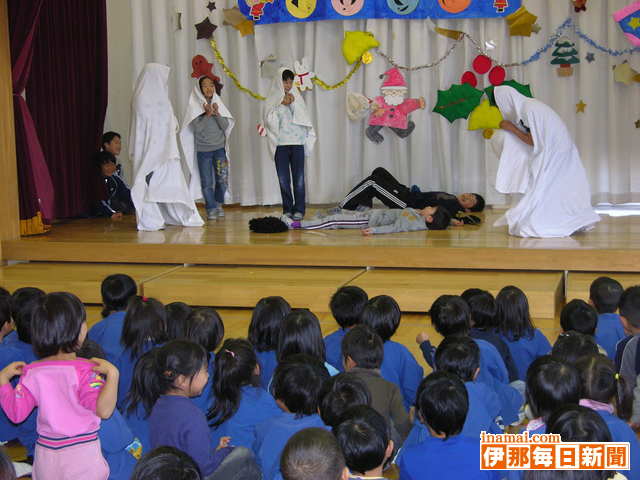

幸せを呼ぶ旗揚げ公演宮田小4年4組「わかば劇団」、保育園で初舞台

宮田村宮田小学校4年4組の劇団「しあわせをよぶ わかば劇団」は12日、西保育園を訪れて園児を前に旗揚げの初公演をした。6月から稽古を積み、園児を喜ばせたいと臨んだ本番。歓声沸く会場で、手応えをつかんだ児童の笑顔があった。

「人を喜ばしたい」と考えるなかで、子どもたちが想いついたのが劇。児童の一部が3年生の時に交流を深めたこともある保育園で上演しようと、練習の日々が始まった。

上演する物語は図書館の本から選び、3つの班に分かれてそれぞれ演出にもこだわった。

衣装にもこだわったり、ペープサートを用いたり。オーバーなアクションを見せたりと、本番では今までの成果を存分に発揮した。

小松友香さん、中村香菜さん、小田切梢さんは「ちょっと緊張したけど、喜んでもらえて良かった。次はもっと大きな声で演じたい」と表情も和らいだ。

この日は劇の他にもバルーンアートの実演やなぞなそゲーム、ダンス披露など盛りだくさんの内容。

最後には仲良くなった年長園児と手を取りあって遊ぶ姿もあり、担任の小田切宏久教諭は「みんな精一杯やっていい笑顔だった。自信を深める良い機会になったと思う」と目を細めた。

同劇団は今後も活動を続け、村内他の保育園でも上演したい考えを持っている。 -

名物丼に学べ、飯綱町商工会が視察

名物丼を立ちあげて地域振興に力を注ぐ宮田村商工会青年部の取り組みにヒントを得ようと、新潟県境に近い飯綱町商工会商業部が同村へ視察に訪れた。飯綱町でも地元食材を用いた地域おこしの検討が始まっているが、宮田村の若者の意欲と情熱にふれ「活気に満ちてすばらしい。参考にしたい」と話した。

飯綱町から商工会商業部、女性部、さらに町役場の担当者13人で来村。

宮田村商工会青年部の小田切等部長ら役員が迎え、名物丼「紫輝彩丼」の開発から誕生に至る経緯、現状の課題と今後の展望について解説。

「青年部はとにかく村を良くしたいと活動している。丼をつくったのも地域を活性化させようと始めたこと」と話した。

レシピを公募するなど常に住民を巻き込み開発してきた名物丼に、飯綱町側の参加者は興味深げ。

質問も次々挙がったが、懇談を終えてある男性は「型にはまるのではなく、気軽に柔軟に発想していければ、我々にもチャンスがあると思う」と、宮田村の取り組みを聞き手応えをつかんでいた。

飯綱町では黄金シャモやリンゴ生産が盛ん。それら地元食材を活用したメニューづくりは、商工会先導で検討に着手したばかりだ。

先進地視察なども行っているが、商業部会長の服田邦夫さんは「将来食のコンテストをやりたいと考えているが、宮田村の若者の熱意に感服した。何をやるにも若い人の力が必要ですね」と話した。 -

東保育園もちつき

宮田村東保育園は11日、餅つきを行った。年長園児が昔ながらに杵と臼でペッタン、ペッタン。年末年始の伝統行事に、子どもたちの歓声が響き渡った。

年長園児が代表して餅をつき、他の園児はまわりで応援。「ヨイショ、ヨイショ」「がんばれ」と掛け声にあわせ、杵をふりあげた。

つきたての餅は、きな粉とあんこにまぶして昼食で。手づくりの味に笑顔が広がった。 -

輝く!経営者~新たな挑戦~ ミカドテクノス 伊藤英敏社長

ミカドテクノス株式会社

◆ 本社・工場/上伊那郡箕輪町大字中箕輪9745

◆ 創業/1953年

◆ 資本金/1200万円

◆ 従業員/25人

◆ TEL/0265・79・2323(代)

◆ FAX/0265・79・2190

◆ 創業以来のプレス加工とともに、省力化専用機や真空ヒータープレスなどの自社ブランド専用機の製造・販売で知られる。取得特許が110件を超える数が示すように同社の独創的アイデアには業界も注目している。

《あれから4年》

発想力、開発力に長じた伊藤社長を本紙経営者キャンペーンで紹介したのが03年12月。その後も社長のアイデアは尽きることなく、しかも着実にミカドテクノスの製品に反映されてきた。注目を集めた「瞬時真空ヒータープレス装置」は改良を重ね、ヒーター温度が当初の200度から430度にまで高められるなどさらに性能がアップした。さらに、独自の真空技術を生かして画期的な「真空高圧含浸装置」を開発。ダイカスト製品などの封孔処理をはじめとする工業製品への応用だけでなく、食品の機能性処理などにも活用できる同装置への関心は、11月の発表と同時にいやおうなく高まっている。

この間、同社は、経済産業省中小企業庁から「元気なモノ作り中小企業300社」に選ばれ、さらに、関東経済局推薦により中小企業研究センターの「グッドカンパニー大賞」特別賞も受賞。「ミカドテクノス」の名をあらためて全国に知らしめた。

伊藤社長の発想力、技術開発力は広範囲に知れわたり、大学、商工団体などから講演を依頼されることも多い。学生や商工業者を前に伊藤社長は発想のキーワードを「遊び心」「余裕」として「ものづくりの原点は面白いものをつくって楽しませること」「心に余裕のない中で仕事をしていると良い考えは決して浮かばない」などと訴えている。

今回の「その後」では真空高圧含浸装置を中心に「新たな挑戦」を紹介する。

《真空高圧含浸装置を開発》

上伊那農協箕輪町支所でこのほど開いた農協祭の会場で、一風変わったコーナーが注目を集めていた。

そこには「真空高圧含浸装置」と書かれた機械が設置され、その前にはリンゴ、花梨、キャベツ、ナスなどが置いてある。機械に関心を示した客に楽しそうに説明している男性がいた。この装置を開発したミカドテクノスの伊藤社長本人だ。同装置が、工業製品だけでなく、食品にも広く応用できることを実演で証明していた。

「真空高圧含浸装置」。2年前に特許を申請し、間もなく許可が下りる。11月上旬に東京で開かれた中小企業総合展で発表したばかりの同社自慢の新製品だ。

同装置は、ダイカスト、鋳物などの防錆処理、封孔処理、焼結軸受けのオイル充填、セラミック溶射体のはがれ防止、潤滑性・導電性処理などのほか、食品添加への機能性処理にも対応できる。いずれも短時間で出来ることが強みになっている。

仕組みは、封孔を必要とするダイカストや鋳物、潤滑性を求めるセラミックなどの対象物に樹脂ポリマー液やオイルなどを浸透しやすくするため、まず、対象物を入れた処理スペースを真空にして・ス内部空気・スを取り除いてから、そのまま真空スペース内でオイルなどの「含浸液」に漬ける。

そこに圧縮空気を送り込み高圧加圧すると、従来の真空含浸装置より短時間ではるかに多い量の液を充填できる。

伊藤社長は「樹脂ポリマー液にナノカーボンを入れると静電気を除去することもできるのでは…」などとして、新機能を付加したいくつもの素材が同装置によって作り出されることに期待する。

この仕組みは、工業関連だけでなく、食品関連にも応用できるところがいかにも伊藤社長のアイデアらしい。

農協祭での実演では、リンゴ、花梨、キャベツ、ナスにワインや一夜漬けのもとなどを注入して短時間真空、高圧加圧の威力を見せつけた。伊藤社長は「リンゴでもナスでも、一瞬真空にすると中の水分が細胞膜を破って飛び出る。細胞に微小な穴が開いた状態でワインなどの液に入れる。真空を解除して高圧エアを吹き込むと液全体が締まり、短時間で液が注入される」と説明。嬉しそうに「ダイコンの中へビタミンCを入れて・スビタミンダイコン・スってのはどう?」「キャベツの芯まで食べられるってのがいいだろう」「ナスの生はうまい」…。仕事を楽しんでいることが誰の目にも分かる。

農協祭での実演は、新製品開発の話を耳にした町内関係者から依頼された。

会場には、情報をキャッチした県内の有名食品加工業者などがさっそく訪れ、「新製品の開発に使えそうだ」などと話していた。

《アイデアは尽きない》

「学生に言ったんだ」。伊藤社長は信大などで学生らに講義する機会も多い。

「ブランドにするためにオンリーワンの商品の特許を取る。3、4年たてば陳腐化するからまた、新しいものを考える。そうやって50年以上も会社が生きてきた」

「特許がなくても経営はできるが、ものづくりの会社の原点は面白いものをつくって楽しませること。それで世の中も進歩していく。会社が大きくなることは二の次」

「求められるものを待って開発しようとすれば、大企業がさっとさらっていく。中小企業は分相応のものをつくることが必要。評論家は、市場のニーズを探して作れ、と言うが、そうではない。自分が考えたものを発信して、自分で市場を開拓するほうが中小企業らしい仕事になる。たくさんは出ないがウチしかできない高級品だ」

伊藤社長の口からぽんぽん飛び出すこんな考えが、学生たちには新鮮に思えたに違いない。

同社の名刺は、社名の肩に「ファインスタンピング&ニューテクノロジー」の文字が入っている。「プレス」でなく「スタンピング」。多種の素材や分野に挑戦していこうとする同社の姿勢の表れだ。最近は、有機ELの発光電極膜や燃料電池のイオン交換膜なども手がけ、「スタンピング」は無限の広がりを感じさせる。

さらに同社はいま、「瞬時真空ヒータープレス」「真空高圧含浸装置」に続く「第3弾」の設計に入っている。来年1月には完成し、3月には発表できそうだという。「そういう風にやっていかないと、人を楽します企業にはなれない」。伊藤社長の挑戦は続く。 -

伊那市で交通安全街頭啓発

飲酒運転の根絶、高齢者の交通事故防止などを重点に31日までの21日間活動する「年末の交通安全運動」が11日始まった。初日、伊那市役所前の市道にも交通指導所が設置され、市交通安全協会連合会や伊那警察署ら関係者約80人が街頭啓発した。

年末の運動には毎年、山寺義士踊り保存会の協力で、参加者たちが赤穂浪士の装束で身を固め、「交通事故打ち止め」の啓発活動を展開。「年末の交通安全運動が始まりました。安全運転をお願いします」などと信号待ちのドライバーに呼びかけ、啓発チラシやティッシュなどを配った。

10日現在、伊那署管内で発生した交通事故件数は491件で前年と比べて1件増、けが人は624人で9人増加。死者は2人で5人減少している。交差点内、女性が被害者となる事故などが増加しているという。

義士踊りの衣装で交通安全を呼びかける参加者たち -

年末特別警戒で街頭啓発

「地域安全縲恃Nの暮れ みんなでつくろう 安心の街縲怐vなどををスローガンに掲げる年末特別警戒が11日、県下一斉に始まった。31日までの21日間、車上狙いや振り込め詐欺、子どもの連れ去りなどの事案に対し、地域住民の警戒意識を高める運動を繰り広げていく。

初日は、伊那市の大型店3カ所で、市防犯協会女性部、伊那エンジェルス隊、伊那少年友の会、伊那署が協力し街頭啓発活動を行った。計約40人が分かれ、各店舗前で「年末特別警戒中」の旗を掲出し、買い物客に啓発チラシなどを配った。

伊那署では、同署管内でタイヤ盗が増えているため、未然防止の注意を促している。盗難場所はアパートが多く、発生している個所は軒下が中心。本年1月から管内で23件の盗難が発生している。

市内の大型店で啓発運動をする防犯ボランティアのメンバー -

厄年会が小中学校に寄贈

1982(昭和57)年度に駒ケ根市の赤穂中学校を卒業した同窓生らが来年厄年を迎えるのを機につくる「57さくら会」(松井秀之実行委員長)は折りたたみパイプいす24脚を母校に贈った。11日、同会総会部会長の加藤道生さんら役員が学校を訪れ、杉田純治校長にいすを手渡した=写真。加藤さんは「この間卒業したと思ったらはや厄年。この機会に、お世話になった学校に感謝を込めて贈る」と述べた。杉田校長は「欲しかった物で大変助かる。大切に使う」と感謝した。

役員らは同日、同窓生が卒業した赤穂小、赤穂東小、赤穂南小も訪れ、それぞれ玄関用掲示板1台、パソコン用プリンター2台、綱引きの綱1本を贈った。いずれも約10万円相当。

同会は来年1月12日に総会とパーティーを市文化会館で、物故者の法要を安楽寺で開く。 -

赤穂南小ふれあい委員会寄付

「思いやりのある 共に生きる 心豊かなまちを」をテーマに9月2日に開かれた駒ケ根市の第23回ふれあい広場のバザーに出店した赤穂南小学校(下平達朗校長)ふれあい委員会(横沢優太委員長)はバザーの売り上げ金の全額約2万円を市社会福祉協議会と赤い羽根共同募金に寄付した。10日、横沢委員長ら役員の児童3人がふれあいセンターを訪れ、寄付金を手渡した=写真。受け取った市社協の堀勝福事務局長は「地域福祉のために大切に使う」と感謝を述べた。

同委員会はバザーで手作りのクッキーやスライム、ミサンガなどを販売した。 -

大芝水耕生産組合、イチゴの出荷開始

クリスマスを前に南箕輪村の大芝水耕生産組合(武村淳一組合長)は、イチゴの出荷を開始した=写真。

イチゴ栽培は8年目。現在ハウス8棟を使って酸味の少ない「章姫(あきひめ)」を栽培しており、南箕輪村の「ファーマーズあじ縲怩ネ」ほか、地元の直売所へ出荷。大芝全体では1日200パックほど出荷している。

原油価格高騰の中、糖度を上げるには冬の寒さ対策が必須。その点では苦労も多い年だが、武村組合長は「その分寒暖差もあるので、糖度ものっている」と話す。また、同組合ではより甘味を強くするために摘果を行い、1本の木になる果樹の量を少なくしている。

また、今年は地元の要望を受けて1月からイチゴ狩り体験を一部で実施する計画もしている。6月までに約32トンを出荷する予定だ。 -

東中に横断幕寄贈

全国中学校駅伝競走大会(12月15日、山口県)に男女アベック出場する駒ケ根市の東中学校陸上部の活躍を祈って、1982(昭和57)年度に卒業した同窓生らが来年厄年を迎えるのを機につくる羊申(ようしん)会(松井和彦実行委員長)は10日夜、応援用の横断幕を母校に寄贈した=写真。松井実行委員長ら役員5人が学校を訪れ「後輩のために何かしたいと考えた。大会ではぜひ頑張ってほしい。陸上部だけでなく、ほかの部でも応援に使ってほしい」と小木曽伸一校長に手渡した。小木曽校長は「素晴らしい幕をいただいて感激。お気持ちを大事に頑張りたい」と感謝を述べた。

横断幕は幅6メートル、高さ90センチ。丈夫なビニールシート製で、青色地に「一致団結東中」の文字が白色で書かれている。同会は厄年の記念品を来年あらためて贈ることにしている。 -

駒ケ根ロータリークラブ募金寄贈

駒ケ根ロータリークラブ(福沢晴海会長)は10日夜、毎年恒例の年末家族会を駒ケ根市のグリーンホテルで開いた。パーティに先立ち、クラブは歳末助け合い募金として10万円を駒ケ根市に、530(ごみゼロ)運動協賛金として10万円を駒ケ根530運動推進連絡会(新井徳博会長)にそれぞれ寄付。福沢会長が中原正純市長と新井会長に手渡した=写真。中原市長は「日々の生活に困っている人たちの福祉のために大切に使う」、新井会長は「清掃用具を買って幼稚園、保育園や学校に贈る。子どもたちの将来につながる事業に理解をいただいてありがたい」とそれぞれ感謝を述べた。

家族会には会員と家族、外国からの交換留学生ら約70人が参加し、懇談や食事を楽しむなど、和やかなパーティのひとときを過ごした。 -

信大農学部「ゆりの木」でパネル展「ひと・むし・たんぼ」

伊那谷在住の農家や研究者でつくる「ひと・むし・たんぼの会」(会員15人、小川文昭代表)によるパネル展「ひと・むし・たんぼ」が21日まで、南箕輪村の信州大学農学部構内にある「食と緑の科学資料館・ゆりの木」で開かれている。田んぼの生き物などを撮影した写真にメンバーの思いを添えたパネルなど30点と、田んぼに生きる生物の標本などが並び、身近にありながら普段なかなか目にすることのない田んぼの生物たちの姿を伝えている=写真。

パネル展は農家や農に関わる研究者などが普段感じていることを表現する場として始めたもの。これまでも伊那市内や東京都内で開催してきたが、今回は学生へのPRも兼ねて信大で企画した。

農家ならではの視点から田んぼや畑に生きる生き物を見つめたパネルのほか、四季折々に見られる生物を紹介したパネルなどもあり、農とともの生きる生き物たちの生き様、それを見つめる農家や研究者の思いが映し出されている。

小川さん(46)=伊那市美篶=は「農家は知らず知らずのうちに生産活動を通じて網目のようにからみ合った生き物の営みを作り出している。それは意識しなくても毎年作り出されているが、農業が持っている本来の深い価値を知ってもらえれば」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後4時(16日は休館日)。

また、15日には同会のメンバーで『田んぼで出会う 花・虫・鳥』(築地書館)を出版した久野公啓さんによる記念講演会もある。聴講無料。午後1時半縲恁゚後3時。場所は「ゆりの木」

展覧会、講演会に関する問い合わせはひと・むし・たんぼの会(TEL73・7548)小川さん、または信州大学農学部(TEL77・1401)渡辺さんへ。 -

長野県高齢者作品展入賞者巡回展

県長寿社会開発センターによる「長野県高齢者作品展入賞者巡回展」が14日まで、伊那市駅前ビル「いなっせ」の2階展示ロビーで開かれている。日本画、洋画、彫刻、手工芸、書、写真の6部門で各賞を受賞した40点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

高齢者同士の交流や生きがいづくりなどを目的として毎年開催している「信州ねんりんピック」。高齢者作品展もその一環として開催しているもので、60歳以上を対象として作品を募集したところ、今年は246点の応募があった。巡回展は各部門上位7賞に入賞した作品を一堂に集め、県内3会場で開催している。

上伊那からは洋画、手工芸の部で入賞した2人の作品が展示されている。洋画の部で長野市長賞を受賞した駒ヶ根市の小松茂郁さんの作品「ラジオとスリッパ」は、色彩のコントラストが印象的な作品。また、手工芸の部で長野県社会福祉協議会長賞を受賞した箕輪町の高橋修司さんの切り絵「川遊び」は、細部まで細かく表現された切り絵が、川遊びの楽しげな情景を伝えている。

入場無料。午前9時縲恁゚後5時(最終日は正午まで、12日は休館日)。 -

第55回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会で厚生労働省職業能力開発局長賞受賞

箕輪工業高校定時制4年生

箕輪町上古田

押野悟司君(18)

ここまで自分が成長してこれたのも、中学の時の経験があったからこそ。不登校になったのも、ここ(箕輪工業高校定時制)に入学したのも必然だった。それを受け止め、考えて行動した結果が今なんだと思うんです竏秩B

定時制、通信制の高校で学ぶ生徒が、学校生活を通して感じ、学んだ体験を発表する「生活体験発表大会」。その第55回全国大会(11月24日、東京都新宿高校)に県代表として出場し、箕工定時制で過ごした自身の成長を見つめた『努力と結果』を発表。見事厚生労働省職業能力開発局長賞に輝いた。

「昨年も県大会まで行ったので、今年は上を狙うつもりはなかったんです。このテーマを選んだのは、もう4年生だし、これまでの自分を振り返ろうと思って。でも、賞をもらえたのは素直に嬉しい」と笑顔を見せる。

◇ ◇

中学2年の夏、いじめを原因として不登校になった。それ以降、中学校には行っていない。

これまでの遅れを取り戻したい竏秩Bそんな一心で箕工の定時制に入学しようと決意した。不安はあった。中学の時の経験は、“人間不信”という心の傷を残していたからだ。

意を決して入学したものの、しばらくは自分の殻から出られない日々が続く。そんな中迎えた、1年生の夏、文化祭での定時制恒例の出し物となっている「和太鼓演奏」の練習に取り組むことになった。

太鼓をやったことはなかったが、もともと音楽は好きだったこともあり、練習すべてが楽しかった。また、みんなと一緒に練習に励む中で仲間と打ち解け、その経験が自信を持つきっかけとなった。

その後、アルバイトや生徒会なども経験。忙しいながらも充実感のある日々を重ねる中で、共通の趣味を持つ仲間ができ、先生とも気軽に話せるようになった。そこには、一歩一歩だが確実に成長してきた自分の姿があった。

「『ここまで上がってきたのだから、もっと上へ上へ』って無我夢中で頑張っていました。アルバイトもそれまでの人間不信を払拭するチャンスだと思って始めました。最初は緊張したけど、大きな自信になりました」

◇ ◇ -

箕輪町議会12月定例会一般質問(1)

◆08年度の子育て支援で学童クラブの充実について唐沢荘介議員が質問した。

平沢豊満町長は、「利用負担金の見直し、(利用者の多い)中部教室の分割の検討をしたい」と話した。

◆老朽化が著しく定員オーバーになっている沢保育園の改築計画について大槻久人議員が尋ねた。

町長は、「最も古い園舎で早急に対応しないといけない。08年度は用地確保と方向性の検討をしてもらいたいと思っている」とした。

◆学校給食の民間委託で箕輪北小学校の状況と箕輪中部小学校への導入について小島常男議員が質問した。

井内吉彦教育委員長は、北小について「05年から実施され、大きな問題なく順調に運営されている」と説明。給食室の新築工事が進んでいる中部小については、「新設に伴い民間委託したいとPTAに話し、説明会や北小の視察・給食試食などをし理解を深めてきた。PTAから8項目の要望書が出て、誠意ある回答したい。民間委託の同意が得られたかと思う。北小の2年間の実績を踏まえ大丈夫だろうと思っている」と答えた。 -

ソフトボールチーム「寅卯倶楽部」が箕輪町にベンチ寄贈

箕輪町のソフトボールチーム「寅卯倶楽部」(荻原利一監督・代表)は8日、創立30周年記念で町にベンチ5台を寄贈した。

寅卯倶楽部は77年に発足。仲間の干支である寅卯をチーム名にし、78年から早起きソフトボールのリーグに参加。壮年ソフトボールリーグにも参加し、早起きは全試合出場、壮年は2試合不戦敗だったのみで、「保とう健康・守ろう安全」をテーマに30年間プレーしてきた。

現在メンバーは67歳から69歳の20人。女性も2人いる。今回、30周年を記念し、社会教育のためグラウンドで使うベンチを寄贈することにした。式典で荻原代表が平沢豊満町長に目録を手渡した。

荻原代表は、「30年の長い間、家族や奥さんの協力でここまでやってこれた。これからもチームを残し、やっていこうと決めた。体に気をつけ、輪を誇れるチームにしていきたい」とあいさつした。

平沢町長は、「長年の気持ちがこもった記念品をいただいた。町民を代表してお礼申し上げる」と感謝し、「健康増進と親ぼくで長年続いていることに敬意を表する。末永く続けてほしい」と祝辞を述べた。ベンチは番場原グラウンドに設置するという。 -

南箕輪村社協がプルタブ換金で車いす3台購入

南箕輪村社会福祉協議会は、村民や企業、学校、団体などから寄せられた3年間分のプルタブを換金し、車いす3台を購入した。

車いすはアルミ製の自走式。グリーン系とベージュ系の2種類。

過去にプルタブの換金で2台を購入しており、今回が2度目になる。

村社協では、「皆様の温かい思いやりで購入できた。本当にありがたい」と感謝。購入した車いすをイベントや学校の体験、移動など一時的な使用に活用するという。 -

建設工事年末現場パトロール

建設業労働災害防止協会伊那分会などが11日、建設工事年末現場パトロールを行った。同協会の会員と、伊那労働基準監督所、上伊那地方事務所、伊那建設事務所、上伊那広域連合、市町村などの職員、合わせて92人が参加し、上伊那の55カ所の建設現場を回り指導した。

パトロールは毎年度、年末と3月に行われており、今回は「土砂崩壊災害防止・重機災害防止・墜落転落防止・転倒防止」に特に力を入れて行った。

工事看板、安全・危険標識の整備はされているか、掘削現場に地すべり警報機が設置されているかなど、さまざまな項目を点検、指導した。またパトロール員が現場で気付いた点や気になる点を施工業者に質問するなど、災害防止のための配慮を徹底した。 -

大芝の湯で「キープ」作品展

NPO法人障害福祉地域生活支援センター「キープ」は31日まで、南箕輪村の「大芝の湯」展示スペースで施設利用者の展示会を開いている。

同センターは障害児の預かりを中心として活動する団体で伊那市、辰野町、飯田市にそれぞれ事業所がある。キープ伊那には現在130人以上が登録している。

今回展示した作品は、キープ伊那、辰野の利用者たちが同施設の色遊びイベントや放課後にキープで過ごす時間に生まれたちぎり絵など約40点。中でも緑や赤、青などさまざまな色が塗られたキャンパスに、KEEPの文字やイラストが張ってある大きな絵は、廊下を通る人たちの目を引いていた。

「大芝の湯」の営業時間は、午前10時縲恁゚後9時30分(木曜日定休)。7日からは大芝高原で作られた「大芝いちご」が売店に並んでいる。700縲・00円。 -

こどもたちのクリスマス会

#(見出し)

伊那市内の母親たちによる子育て支援団体「子どもネットいな」は11日、未就園児の親子を対象にした「こどもたちのクリスマス会」を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。市内を中心に親子100組約200人が参加し、手品や歌などを楽しんだ。

「子どもネットいな」では子育て支援のために、「ちびっこ広場」の管理に加え、さまざまなイベントを催している。クリスマス会は、イベントを通して母親にはリフレッシュしてもらい、子供たちにはほかの子供と会う機会として、毎年開いている。

鈴の音とともに2人のサンタが登場すると子供たちは、大喜び、「サンタさんは何が好きですか」「サンタさんは何歳ですか」などの質問をした。

サンタと一緒にジングルベルなどのクリスマスソングを元気に歌い、帰りには一人ずつサンタからプレゼントを受け取った。 -

禁煙友愛会カレンダーにポスター掲載で表彰

日本禁煙友愛会が毎年会員に発行しているカレンダーに箕輪町では唯一、箕輪西小学校の垣内夕さんが応募したポスターが掲載されたことを受け、同会箕輪町支部の小林曽支部長が同小学校を訪れ、賞状などを送った。

同会は今年6縲・月始めに県内外の小学校4年生と中学校1年生を対象に禁煙を呼びかけるポスターを募集。6150点の応募があり、その中からカレンダー掲載用に中北信版(他県も含む)と南信版それぞれ9点ずつ選んだ。上伊那では垣内さんと伊那東部中学校1年の梅垣里沙さんの作品が選ばれた。

賞状と景品を受け取った垣内さんは「タバコはまわりにも自分にもよくないので、そこを分かって欲しいと思った」と作品に込めた思いを話した。

垣内さんの作品は青地にタバコを吸っている3人の顔が描かれている。特にこだわったところは、「煙が長く伸びていくところ」とのこと。

また、同禁煙ポスターで佳作をとった同校4年生の小嶋穂乃花さんと加藤夏海さんもそれぞれ表彰された。 -

鏡もちづくり最盛期

飯島町上の原のJA上伊那もち加工センターでは鏡もちづくりが最盛期を迎えた。作業委託された農事組合法人いつわの従業員約10人が、1日当り800個を生産。28日までに1合の米を使った1号から、1斗の米でついた百号まで10サイズを大小1万個手作りする。

同法人が栽培したもち米、わたぼうしを蒸して、機械でつき、計量し、手で丸め、ひょうたん型の型に入れて、冷ました後、2段重ねにして、真空パックし、ラベルを貼って出来上がり。

出来上がった鏡もちはAコープ店やJAの直売所、道の駅などで販売。個人の注文にも対応する。売れ筋は1縲・号が中心。価格は1号300円、2号490円、3号750円、10号2300円など。

林英彦組合長は「きねつきでこしがあり、なめらか、ぜひ、鏡割して、おいしく味わって」と話している。 -

福祉作業所定員増で存続を

宮田村の清水靖夫村長は11日の村議会12月定例会一般質問で、村福祉作業所の定員増を図るために来年度にも改修したい意向を示した。国の小規模作業所への補助削減方針を受け、定員を20人規模に増やして利用者の生活や働く意欲を守っていく考えだ。

同作業所には現在、知的や心身にハンディを抱える12人が登録。常時8人ほどが通所し、作業で汗を流すほか交流も深めている。

国は定員20人以下の作業所に補助カットなど厳しい対応を迫っており、村は県の補助を活用しながら定員20人規模施設で存続を図りたい考え。

現在は町二区の仲なかふれあいセンター2階に入居するが、手狭なこともあり、移転も選択肢のひとつに入れた改修を県との協議で進めていく方針だ。

この日は、多くの議員が子育て支援関係について質問。

村側は来年度に救急時に威力を発揮するAED(自動体外式除細動機)を宮田小、中学校に各1台導入したい考えや、本年度教育委員会内に設置した「こども室」に専門的な知識持った職員配置も視野にした体制充実の意向などを示した。

1510/(水)