-

「城の自由研究コンテスト」 優秀賞受賞を報告

第6回小学生・中学生「城の自由研究コンテスト」(日本城郭協会など主催)で伊那小5年生の梶原あさみさん(11)が全国467点の応募の中から優秀賞を受賞した。26日夕、梶原さんが小坂樫男市長を訪ね、受賞を報告し、「思ってもいなかった。びっくりした」と感想を述べた。

コンテストは城や城跡、城下町、人物などをテーマに報告書や絵画、作文などの形式で小中学生の作品を募集。初めて応募した梶原さんの作品「高遠城の戦いと桜の伝説」が優秀賞9作品のうちの一つに選ばれた。入賞作品24点のなかで、県内から唯一の受賞だった。

梶原さんは、同市の小中学生を対象に体験活動の場を提供する「はなまる地域探検隊」に3年生から参加。活動の一環で勉強した高遠城の戦いや伝説をテーマに、祖母から学んだ切り絵で絵本を制作した。「形が残っていない城がどんな形だったかを調べるのが大変だった」などと話した。

優秀賞受賞を報告する梶原さん -

駒ケ根市内5小学校で終業式

駒ケ根市内の全5小学校で27日、2学期の終業式がそれぞれ行われた。赤穂南小学校(下平達朗校長)では全校児童を前に1、5年生が学習の成果などを発表した。1年生は難しかった繰り上がりの足し算や繰り下がりの引き算の計算方法などをパネルで実演=写真。「3学期も算数頑張りましょう」と元気に発表した。5年2組は総合的な学習の時間で取り組んだ米作りについて「すごく大変だったが、みんなで協力してたくさんの米を収穫できた」と振り返った。

下平校長は「2学期は86日あったが、みんなそれぞれ頑張った。明日から12日間の冬休み。火遊びをしない、けがをしない、うそをつかない竏窒フ3つの約束を守って良い休みにしてください。3学期の始業式には元気に会いましょう」と呼び掛けた。

市内5小学校の3学期始業式は9日に一斉に行われる。 -

2学期終業式

飯島町の七久保小学校(細川道子校長)は27日、2学期の終業式を行い、82日と最も長く、忙しかった学期を締めくくり、12日間の楽しい冬休みに入った。

式では6年生がスライドを使って、七久保の歴史について、班ごとに発表。「七久保には馬頭観音が316基あり、特に上通りは百基もある」「道祖神は町内に72基あり、そのうち、七久保には23基もある」など石仏のほか、神社についても建立した時代、総代数など、実際に現場に出向き、調べたことを披露した。

細川校長は澄んだ声で「たきび」を歌い上げ「命にかかわる事故や事件に巻き込まれることがなかったことが1番良かった。自分で自分を励ましながら、一生懸命頑張った2学期」と振り返り「冬休みは家の人と楽しく過ごし、3学期には元気で登校して来て」と呼び掛けた。 -

石像モニュメント除幕

飯島町の飯島中学校統合50周年記念事業実行委員会(織田信行実行委員長)は27日、記念事業の一環として、生徒玄関前に設置したベンチ形式石像モニュメントを除幕した。

幅50センチ、長さ3メートル20センチ、高さ40センチ、中田切産の御影石。竹沢校長の揮毫で「おはよう こんにちわ さようなら 飯島中学校統合50周年記念」と刻まれた。石材は記念事業部長の小林幸平さんが寄贈した。

実行委員や新生徒会役員ら10人余が見守る中、松村知明生徒会長ら生徒会三役が除幕した。

織田実行委員長は「座って楽しみ、考え、友と仲良くするいす。皆さんの成長に役立てて」と述べ、竹沢校長は「『石の上にも3年』ということわざがあるが、中学の3年間は腰を据えて学び、石の表面のように、自分自身を磨いてほしい」と期待した。 -

「ベトナムの小学校に教科書を届けよう」プロジェクト

箕輪町に住民有志の実行委員会「チームそよかぜ」発足

箕輪町の住民を中心とした有志が、ベトナムの小学校に教科書を届けようと、実行委員会「チームそよかぜ」(戸田真理子代表)を立ち上げた。26日、町産業会館で10人が参加して初会合を開き、来年2月にベトナムを訪問して直接届けることを目標に、準備を始めた。

活動は、有志の一人が所有する新品の衣料品を何かに役立てたい-との思いから始まった。町内で雑貨店を営む戸田さんが、ホーチミン市に日本人が設立した「セント・ビンソン・チャリティ小学校」の支援に関わっていることから、ベトナムの小学生のために使おうと、賛同する仲間が集まった。

同小学校は、セント・ビンソン・チャリティクラブの会費、寄付金、児童が手作りするビーズ細工の収益金で運営。現在130人が通っている。ベトナムの学校は学費が必要だが同校は無料。支給する教科書や制服の費用捻出に苦労している。全校児童分の教科書代は日本円で8万円、制服代は6万円。寄付金は教科書購入を優先し、制服はしばらく購入していない実情がある。

実行委員会は会合で、プロジェクト第1弾「小学校に教科書を届けよう」の資金集めのため、衣料品などを販売するチャリティバザーを来年2月10日に松島の雑貨店隣り「ぷち・らぱん どぅ」で開くことを決めた。贈り物を直接児童の元に届けるため2月中旬に現地を訪れ、訪問報告も計画する。今後、詳細を協議する。

活動には町内の団体も協力参加を予定する。実行委員会では、「人のために何かしたいという思いを抱いている人はいる。一人ではできないけれど、皆となら参加したいという仲間と一緒に活動したい」と、仲間を募っている。問い合わせは広報部長で町商工会勤務の高橋さん(TEL090・5808・0444)へ。 -

伊北環境行政組合議会12月定例会

伊北環境行政組合議会12月定例会は26日開き、06年度会計歳入歳出決算を認定し、研修視察旅費の増額など補正予算案を可決した。

決算は収入済額3億2648万5129円、支出済額3億1437万6500円。歳入歳出差引額は1210万8629円。歳出の主なものは八乙女区地元協力交付金でクリーンセンター八乙女300万円、最終処分場450万円。ごみ処理費で破砕残さ運搬・処理委託料約5358万2千円、プラスチック製容器包装類中間処理委託料約2320万8千円、プラスチック製容器包装類処理委託料(リサイクル協会)約281万3千円。

補正予算は歳入歳出に各61万1千円を追加し、総額を各3億1604万6千円にする。歳出では、08年1月31日縲・月1日の最終処分場研修視察のため、旅費として18万3千円を増額補正した。

議会終了後の議会全員協議会では、上伊那広域連合ごみ処理計画に関する八乙女区との懇談会概要の説明があった。

11月26日に地元八乙女区関係者が出席し、伊北環境行政組合が、上伊那広域連合ごみ処理計画と、上伊那広域連合ごみ処理基本計画推進委員会での検討状況を説明。今後の対応について八乙女区からは、「地元として今後、時間をかけて勉強したい」「上伊那広域連合との今後の交渉などは、伊北環境行政組合が責任をもって当たってもらいたい」などの意見があり、組合は勉強会や研修視察などの要望があれば対応し、新ごみ中間処理施設の動向など上伊那広域連合に動きがあった場合は八乙女区長と対策委員長に報告する旨を伝えたとの報告があった。 -

箕輪町

みのわバウンドテニス部

硬式テニスに似た、だれでも気軽に楽しめる生涯スポーツ「バウンドテニス」。上伊那で唯一のクラブとして活動している。

テニスコートの6分の1の広さで、組み立て式ネット。ラインテープをはるだけでコートが出来る。ラケット、ボールは通常より小さめ。技法やルール、打球感、打球音などが硬式テニスによく似ている。親善交流大会や競技スポーツとしてのシングルスとダブルスの選手権大会もある。

20年前に各地区で広まり、箕輪町では公民館講座で当時の体育指導員が普及した。

88年4月、講座受講者の有志9人で部を立ち上げた。体育指導員に教わったり、部員が指導者講習を受けて仲間同士で教え合うほか、箕輪町出身で長野市在住の公認コーチ・増田久子さんからも指導を受け、技術を高めてきた。

しかし、部員の入れ替わりが激しく、見学に来る人はいても続けてくれる人がいない。4人だけで活動する時期が長く続いた。「だれかが休むと2、3人でやって。どうなるのかな、廃部になってしまうのかなと心配していた」が、今年2月、知人に声を掛けたことがきっかけで7人も入部。一気に活気づき、30歳代から70歳代の仲間で楽しんでいる。

練習は町の武道館で毎週水曜日の夜7時半から9時まで。約5分間ずつ交代で打ち合いをしたあと、シングルスとダブルスでプレーする。

「年齢や体力に応じてプレーできる。自分のペースでやればいいから楽しい」「時間が経つのはあっという間。運動量が多くていい。屋内なので年中通してできるのも魅力」という。

発足時から続けている日野和子さんは、「珍しい競技で、参加している皆が1年生だからいいと思って始めた。友達もできるし、いい運動になる。どうして皆やらないのかなと思う」と話す。

今年11月の長野県交流大会(下諏訪体育館)には7人が参加し、シニアのダブルスが準優勝、一般女子シングルスBクラス準優勝、同Cクラス優勝、一般ダブルス準優勝という好成績を収めた。

県内では多くのクラブが北信にあり、近隣では下諏訪町が盛ん。「長野県は全国大会で優勝してくるほど力がある。だから自分たちの地域でも盛んになってほしい。もっともっと伊那谷に広めていきたい」。熱い思いを抱いてプレーしている。(村上裕子) -

不法在留でフィリピン国籍の男逮捕

伊那署は27日午後4時5分、出入国管理及び難民認定法違反(不法在留)の疑いで、フィリピン国籍の箕輪町の建設作業員アルビン・ルイズ・スガイ容疑者(35)を逮捕した。 調べだと、容疑者は1992年夏ごろ、有効な旅券や乗員手帳を所持せず、フィリピンから客船で愛知県名古屋市の港から日本に上陸。その後は、同町に住むなどして、現在までの15年5カ月余り、不法在留した疑い。

一般からの通報で容疑者を内偵捜査中、27日午前7時45分ごろ、同町で容疑者を発見。本署へ任意同行して取り調べたところ不法在留だと判明した。 -

伊那中央行政組合議会 07年度補正予算など可決

伊那中央行政組合議会12月定例会が27日、伊那市役所であった。専決処分1件、06年度決算2件を承認、07年度補正予算2件を可決した。

伊那中央病院事業会計の07年度補正予算は、企業債に5560万円を追加。医師不足に伴う産科問題対応で、伊那中病の産科病棟の改修、08年度に増築する産婦人科外来診療棟の実施設計を盛った。産科病棟は4階にある分娩(ぶんべん)室を2室から3室に増やすなど改修。分娩台や監視モニターなど分娩に必要な医療機器もそろえる。

伊那中央行政組合の一般会計補正予算は、19万円を追加し、総額を16億3300万円とした。

伊那中央病院事業の06年度決算は、病院事業収益84億600万円(前年度比2・1%増)、病院事業費用89億4300万円(同4・9%増)だった。

5億4900万円の赤字決算で、主な要因は伊那中病の建設や医療機器の購入にかかる償還。

償還ピークが07年度であることから、監査委員から「07年度も赤字決算が予想されるため、10年度の黒字化に向け、経営改善と経営基盤の安定化に努めてほしい」と意見があった。

1日平均の入院患者数は335人(前年度比16人増)。06年度に増床して394床としたが、4縲・月は前年度並みにとどまり、一般病床の利用率は85・9%と前年度の92・7%を下回った。

外来患者は907人(同10人増)で、地域救急医療センターの時間外患者数は43人(同1人減)。

未収金は10億2300万円。個人未収金は前年度比430万円の減少で、職員の取り組みに成果があった。 -

子育てにも配慮した灯油券の支給に

原油高による燃料の高騰を受け宮田村は、低所得世帯らに灯油券を支給しようと28日に村議会臨時会を開いて本年度補正予算案を上程する。上伊那の他市町村と同様に、いずれも住民税非課税の母子・父子家庭、重度障害者のいる世帯、生活保護受給世帯、75歳以上の世帯が1万円分の支給対象だが、子育てにも配慮して所得制限なく小学校就学前の児童がいる全世帯に3千円分を支給する。

就学前児童のいる世帯は約470世帯で、全体の支給対象は約620世帯。村は300万円の事業費を見込み、補正予算案に盛り込んだ。

何かと財布のひもが気にかかる子育て世帯にとっても心強い灯油券の支給となるが、清水靖夫村長は「心も体も健康に冬を乗りきってほしいとの願いから」と説明する。

灯油券は千円ごとにつづり、村内の事業に提携する5店舗で利用できる。

また、村内にはハウス栽培で暖房を使う農家も多いが、村産業建設課は年明けにも検討して、対応を協議する考え。 -

エコーシティ駒ケ岳の下島さんが手がけたドキュメンタリー番組「大原9年目の挑戦」が全国最優秀賞

宮田村大原区の住民が村民運動会最下位脱出にむけて奮闘する姿を描いたエコーシティ駒ケ岳のドキュメンタリー番組が、全国有線テレビ協議会主催の「農村MPIS施設自主放送番組コンクール」で最優秀賞に選ばれた。制作したのは入社7年目の下島美那子さん(29)。撮影、原稿、ナレーション、編集と全てをこなしたが「大原の皆さんの楽しみながら一生懸命がんばる姿は最高の雰囲気。心に残る作品になった」と受賞を喜んでいる。

伊南4市町村をケーブルテレビでネットするエコーシティで、下島さんは番組製作の放送課に所属し昨年から主に宮田村を担当。

かつて村民運動会で優勝の経験もある大原区が、住民あげて復活を果たそうと取り組んでいることを知り、焦点を当てて練習の時から取材を続けた。

「大原9年目の挑戦」と題した番組には、満面の笑顔で練習に取り組む住民の表情が。運動会当日の一丸となる姿も余すことなく収めた。

大原区が上位も伺える位置にいた運動会だが、最後にドラマも。トップに踊り出す勢いだったラストの団体長リレー。ゴール目前で転倒した。

「まさかと思いましたね」と下島さん。自分のことのように動揺したが、カメラを回し続け、最後までゴールをあきらめない選手の姿を追った。

コンクールには全国の地方ケーブルテレビ局から43作品が出品。下島さんにとって初のコンテスト入賞となったが「今持てる全ての力をだせた」と話す。

この番組は同局コミュニティチャンネルで28日午後10時20分、29日午後5時20分に放送する。 -

年忘れそば打ち

宮田村大田切区の住民有志でつくる「大田切ソバ打ちの会」(小澤重喜会長)は23日、年忘れそば打ち大会を区集落センターで開いた。発足から3年を迎え、そばを通じて交流を深めているが、年の瀬もみんなで楽しもうと初めて企画した。

新そばの季節にそば打ちをする機会が多い同会。何かと忙しい年末の骨休めになればと、にぎやかに手で打った。

新しいメンバーも加わり、約20人がワイワイと。酒も酌み交わしながら、打ちたてのそばに舌鼓を打った。

小澤会長やメンバーの佐野栄一さんらは「こうやってみんなで集まれるのが楽しいねぇ」と、会員の団らんする姿に目を細めた。 -

5年3組が餅つき、しめ縄

宮田村宮田小学校5年3組は25日、餅つきとしめ縄を体験。子どもたちの強い要望で行ったもので、昔ながらの正月準備を肌で感じた。

育てたもち米で11月に、五年生全体で杵と臼を使って餅つきした同学級。その経験を通じて切り餅をつくってみたいと、この日再度挑戦した。

「頑張って」と友人の声援を受けながら、ペッタン、ペッタン。軽快にリズムを刻んでつく児童の姿もあり「上手」と歓声もあがった。

しめ縄は地区の行事で習った子どもも多く、それを復習しながら取り組み、自分たちの力で作り上げていた。 -

ビギナーズ体操大会で宮田小の3人が団体3位に

宮田村宮田小学校6年の小田切壇君、同5年の友野裕介君、宇佐美力哉君が、県内各地から選手が集まるビギナーズ体操大会(下諏訪町)小学校5、6年の部で団体3位に入賞した。

大会はNPO法人の主催で県体操協会なども協賛し、県内各地の園児から中学生が練習の成果を披露した。

宮田の3人は技を抜かしてしまうミスもあったが、伸びのびと演技。大会初入賞で「Y字バランスなども上手にできた」と笑顔がほころんだ。 -

大出長寿クラブ「そば会」

箕輪町の大出長寿クラブ(128人、田中文平会長)は25日、年末恒例の「そば会」を大出コミュニティセンターで開いた。約60人が集い、会員による手打ちそばを味わい、親ぼくを深めた。

年の暮れに会員の友愛を深めようと、9年続く恒例行事。毎年、地元の箕輪北小学校のしめ縄作り教室と開催日を合わせ、男性会員11人はしめ縄作り指導、残りの会員はそば会準備をし、昼に皆でそばを味わい1年を締めくくる。

大出コミュニティセンターでは、会員が栽培したソバ粉5キロ強を用意し、皆で朝からそば打ちに取り組んで75食分を準備し、大鍋で手打ちそばをゆで上げた。

テーブルには、そばのほか、前日から煮込んで用意したぶり大根なども並び、今年の活動を振り返りながら楽しいひと時を過ごした。 -

箕輪町議会臨時会

「福祉灯油券」配布の補正予算案可決

年内配布へ箕輪町議会臨時会は26日開き、原油高騰対策の「福祉灯油券」配布に伴う07年度一般会計補正予算案を可決した。460世帯が対象で、民生委員に依頼し年内に配る。

灯油券の配布対象は、住民税非課税世帯で75歳以上の高齢者のみの世帯、重度介護認定者のいる世帯(施設入所者は除く)など460世帯。1世帯に1万円分の灯油券(500円券20枚)を配る。

補正予算は福祉灯油券交付事業費460万円、灯油券印刷製本費8万5千円の合計468万5千円。予備費で対応する。 -

南箕輪村議会臨時会

「福祉灯油券」交付、農家支援補助金の補正予算案可決南箕輪村議会臨時会は26日開き、原油高騰対策で生活弱者への「福祉灯油券」交付と農家経営支援補助金交付に伴う07年度一般会計補正予算案を可決した。

福祉灯油券の配布対象は、住民税非課税世帯のうち70歳以上のみ高齢者世帯、ひとり親世帯などの要件に該当し、村税やその他村の納付金に滞納がない270世帯。1世帯に灯油18リットル券6枚(約1万円分)を配る。有効(使用)期限は08年3月31日。村と契約している村内の7灯油販売業者で使用できる。

農業関係は、施設園芸農家(野菜、キノコ、花)に対して燃料費1リットルあたり2円の補助。対象は23戸。畜産農家の飼料補助は配合飼料購入費1トンあたり400円。対象は21戸。いずれも上限5万円。

補正予算は福祉灯油券交付事業費300万円、同事業に伴う消耗品費1万7千円、通信運搬費6万4千円。施設園芸に対する補助金115万円、畜産農家に対する補助金105万円。合計額は528万1千円で、予備費を充当する。

対策事業はいずれも申請が必要。実施期間は08年1月1日から3月31日まで。灯油券申請は1月10日以降受け付ける。村は広報や対象世帯への通知で周知する。

村は商工業に対する対策も08年1月1日から実施する。村商工業振興資金制度に借入限度額200万円の別枠の項目を追加し、保証料の全額補助と、1・8%の利子補助で実質0・8%で借入できるようにする。 -

駒ケ根市福祉灯油券配布へ

記録的な灯油の高騰を受け、駒ケ根市は生活弱者世帯に対して1万円分(千円券10枚)の福祉灯油券(引き換え券)を配布するなどの緊急対策を実施する。対象世帯は▽70歳以上の高齢者のみの世帯▽生活保護世帯▽母子・父子世帯▽重度障害者世帯(身体1級、知的A1、精神1級)竏秩B市は1月上旬に申請書類を郵送。対象世帯は市役所窓口で灯油券の交付を受ける。期間は1月上旬縲・月いっぱいで、対象世帯数は約1200の見込み。

施設園芸農家に対しては1リットル当たり2円を12月1日縲・月いっぱい補助する。限度額はハウス等の面積が1500平方メートル未満の場合5万円、1500平方メートル以上の場合10万円。対象は約50戸の見込み。

小規模商工業事業者に対しては市中小企業融資制度小口資金の全体融資枠を1億円拡大して支援する。対象は従業員が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の会社または個人で、期間は1月上旬縲・月いっぱい。

市は26日、市議会の緊急要望を受けて専決処分で決定した。予算は1915万円。国は地方公共団体の支援対策に対し特別交付税で措置することを決めている。 -

伊南行政組合議会、全協

伊南行政組合議会は26日、第6回定例会を開き、一般職の職員の給与を改定する条例など条例案件2、07年度一般会計補正予算1の計3議案をいずれも原案通り可決して閉会した。一般会計補正は伊南行政本部・北消防署の建設工事費1820万円減額などにより、歳入歳出それぞれから1430万円を減額して総額20億9420万円とするもの。

議会全員協議会では昭和伊南総合病院の上半期業務状況が報告された。4縲・月の純損失は約7310万円で昨年同期比約1億6440万円の悪化。医師の減員などの影響で延べ患者数は入院が5800人(12%)の減、外来は10680人(14%)の大幅減となった。病院は経営健全化緊急対策の素案として、高利起債の繰り上げ償還や経営形態の見直し検討などの対策を示し、「引き続き医師の確保に全力を尽くし、一層の経営改善に努力したい」としている。 -

厄年会が公園に時計寄贈

1982(昭和57)年度に駒ケ根市の赤穂中学校を卒業した同窓生らが来年厄年を迎えるのを機につくる「57さくら会」(松井秀之会長)は同市福岡にある馬見塚公園内の児童遊園地に屋外用ソーラー電波時計1台(設置費込み約12万円)を寄贈した。26日、現地で行われた贈呈式で松井会長が中原正純市長に目録を手渡した=写真。松井会長は「次代を担う子どもたちのために公園に時計を贈ることにした。厄年を迎えるのを機に、地域への感謝の気持ちを示したい」と述べた。中原市長は「善意を受け止め、大切に使いたい」と感謝した。

同会は12月11日、同窓生が卒業した赤穂小、赤穂東小、赤穂南小、赤穂中を訪れ、それぞれ玄関用掲示板1台、パソコン用プリンター2台、綱引きの綱1本、折りたたみ式パイプいす24脚を贈った。いずれも約10万円相当。来年5月には駒ケ根高原一帯の清掃ボランティアも行う予定。

同会は来年1月12日に総会とパーティーを市文化会館で、物故者の法要を安楽寺で開く。 -

駒ケ根市教委教育基金講演会

駒ケ根市教育委員会は25日、市内の小学5年生と中学2年生を対象にした教育基金講演会を同市文化会館で開いた。児童、生徒のほか学校関係者や一般など約800人が集まり、元NHK放送文化研究所専門委員でNPO「子どもとメディア」代表理事の清川輝基さんによる「・スメディア漬け・ス縲怎Lミは大丈夫?縲怐vと題した講演を聞いた。

清川さんはテレビやビデオ、パソコン、テレビゲームなどに向き合う時間が世界一長い日本の子どもたちの現状について「人間らしい心の働きや思考能力をつかさどる脳の前頭前野に深刻な悪影響があるほか、筋力や視力の衰えが現れるなど、危機的な状況だ」と説明=写真。その上で「子どもにとって一番大切なのは外遊びなどを通じて自然と触れ合い、いろいろな体験をすること。大げさではなく、日本の未来は今のメディア漬けからどう抜け出すかにかかっている」と強く警鐘を鳴らした。 -

土地開発公社の入札などに関する住民監査請求、2件とも却下

伊那市土地開発公社の測量、設計、許認可業務に関する発注、請負契約が不当であるとし、また、こうした同公社の不当な契約を認め続けている伊那市は違法であるとして、伊那市民有志でつくる「公正な入札を実現する伊那市民の会」(若林敏明代表、会員149人)が契約の適正化、市理事者及び職員に対して被害弁償をさせることなどを市と土地開発公社に求めた2件の住民監査請求で25日、同市監査委員は「地方自治法に規定する要件を具備していない」として、請求を2件とも却下し、住民に通知した。

これを受け26日、記者会見を開いた(=写真)伊那市民の会の若林代表は「監査の結果を棄却するならまだしも、門前払いなのは納得できない。これだけの見積経過書を書類として提出しているのに、監査を行わないのであれば、監査委員の見識を疑う。見積もり入札が何なのか、依然として不透明なまま」として、今後早急に会合を開き、住民訴訟に踏み込むことも含めてこれからの展開を検討したいとした。

今回の監査は、監査委員3人のうち、2人が土地開発公社の監事職にあったため、地方自治法に基づきこの2人を除斥。1人の監査委員が審査した。

公社に対する請求は、公社が市から独立した特殊法人であることから、地方自治法に規定する住民監査請求の対象にならないとして却下。しかし、附帯意見として「公社の公益性からすれば、透明性の高い入札・契約事事務を遂行する必要がある」と示し、公社の財務、会計については市に準ずる形で行うこととした規程(07年10月10日施行)を遵守し、今後の入札などを行っていくことを求めた。

住民監査請求で附帯意見が付くのは異例のこと。審査に当たった加藤正光監査委員は「監査請求があったということは、市民のみなさんが疑念を持つような状況があったということ。こうしたことが100%良いとは思えない」とし、規程の遵守を求めた。

市に対する請求の却下理由は、市の公社への支出行為の違法性を証明するにはまず、公社の違法性が立証されなければならないが、今回同会が提出した書類ではそれを証明できないとして却下。

同会が指摘した「見積り入札」については明言しなかったが、落札率の高さに関する指摘については、過去の判決から「落札率の高低がすなわち談合の有無や談合の危険性を示す客観的事実となるものではない」とした。 こうした結果につき、公社の理事長でもある小坂樫男伊那市長は「公社も市と同様、入札の透明性を高めるために試行錯誤している。市と同じようにやるのが透明性を高める上でも良いのではないかと思う」としたほか、公社が市に準じた形で財務、会計を行う規程を施行する以前に行った入札については「過去の分については、あくまで公正にやられていると思っている。出向職員を信頼している」とした。 -

リニア直線ルート想定案に伊那市長「Bルートにしてほしいと要望をしていきたい」とコメント

JR東海が2025年営業開始を目指す首都圏と中京圏を結ぶ中央リニア新幹線の整備費を全額自己負担で建設することを前提に手続きを進めることを発表し、これまでの長野県や各市町村が求めてきた伊那谷を通る「Bルート」と異なる南アルプスを貫通する直線ルートの想定を明らかにしたことにつき26日、伊那市の小坂樫男市長は「はたして効率だけを優先して決めていいものか。期成同盟会長野県、市町村とも協力して、Bルートにしてほしいと要望していかなければならないと思う」と語った。

JR東海の今回の方針は、国費負担に依存することで、整備計画が遅れることを懸念したものだが、建設には5兆円を超える資金が必要なため、資金の調達方法などが今後の課題とされている。

こうした方針を受け、小坂市長は「11月にもJR東海へ行き、執行役員の方と話す中でそんな向きの話があった。全体としてのルートは決まっていないが、県の期成同盟会としては伊那谷を通るBルートに決定した経緯がある。直線で結ぶのが一番効率がいいのかもしれないが、それが列車の旅としていいのかということを申し上げ、あくまでBルートでやってほしいとお願いしてきている。沿線市町村として協力していくことには変わりない」と語った。 -

上伊那地域産業活性化計画まとまる

上伊那地域産業活性化協議会は、地域の産業の活性化を図るため、上伊那地域産業活性化計画案をまとめた。上伊那8市町村を集積区域とし、業種に「高度加工技術産業」「健康長寿関連産業」を基軸にすえた。国の同意を得て、計画策定となる。県内では第1号。

6月に「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に関する法律」が施行され、地域の主体的、計画的な企業立地促進の取り組みに対して国が支援するもの。支援措置として、立地企業への設備投資減税、自治体の立地企業に対する地方税減免額への普通交付税による補てんなどがあり、伊那市産業振興部では「企業にも、自治体にも、企業立地しやすい環境が整う」という。

計画は5年間で、地域の強みを生かし、企業立地や設備投資などを促し、地域産業活性化の実現を目指す。

幅広い業種を網羅する形で、精密機械関連、電気・電子機械関連などの集積を図る「高度加工技術産業」と、食品、飲料品など農工連携の推進による地域ブランド化の「健康長寿関連産業」に取り組む。

目標に向けた事業環境整備に▽空き工場建屋、遊休地の情報収集・活用▽人材育成支援(企業ニーズに対応した支援プログラムの検討)▽技術高度化による成長産業分野への進出促進支援竏窒ネどを盛った。

計画の成果目標は、06年度と比べて、12年度の新規立地件数を50件、製造業従業者数の増加を千人、製造品出荷額の増加額を700億円と見込む。

協議会は、上伊那8市町村、県、伊那・駒ケ根商工会議所、県商工会連合会上伊那支部、県テクノバレー財団伊那テクノバレー地域センターなど課長級職員15人で組織する。 -

羽広道の丁石 スライド紹介

伊那市の西箕輪公民館の生涯学習講座「紅葉教室」の講座が25日、同の公民館であり、西箕輪羽広の西村幸男さん(84)が「スライドで見る“丁石”あれこれ」と題して講演した。同市の坂下から羽広の仲仙寺へと続く参拝ルート「羽広道」の道沿いにある54体の丁石について話した=写真。

紅葉教室の新講座「西箕輪の自然を学ぶ」(全4回)の第1回として、羽広道の丁石を研究する西村さんが講師を務めた。講座は丁石に関心のある人や教室メンバーら約20人に対し、西村さんが昨年10月ごろから自分で撮り貯めたスライド写真を使って説明した。

丁石は昔、田植えが終わった農家たちが農耕馬を連れて仲仙寺に墓参りに向かうための道標として用いたもの。船形の石に観音像と施主名、丁石の番号が彫られているのが特徴だという。

西村さんは「1番目から巡っていくと、3番目で初めて道路の右手に現れる」「12番目は中央区の住宅の建築現場の土の中から発見された」など、一つひとつの説明を受講者たちは聞き入った。 -

2学期終業式

中川村の中川西小学校(気賀沢厚典校長)は26日、2学期の終業式を行い、最も長く、忙しかった学期を締めくくり、13日間の楽しい冬休みに入った。

式では1年生が「お日様まぶしい日曜日、ホースで水まく水曜日、木から落ちて木曜日」など自作の詩「ようびうた」を朗読し、学級で飼育しているヤギのナナちゃんについて、食べ物や散歩コースなどを発表し、最後に「千の風になって」を歌い、2学期の成長ぶりを示した。

5年生はそれぞれのレベルに合わせた段数で、跳び箱「台上前転」を披露した。

気賀沢校長は「どの学年もすばらしく充実した」と2学期を振り返り「元旦には1年の計を立て、昔から伝わる伝統行事を大切に、お正月を楽しんで」と呼び掛けた。 -

年末夜警を町長、山本署長らが巡視

飯島町消防団の歳末消防防犯夜警が始まり、25日夜、高坂町長や駒ケ根署の山本署長ら約20人が町内の各分団の夜警拠点を巡視し警戒を続ける団員を激励した。

下平団長ら団幹部ら参加した出発式で、高坂町長は「町民が明るい正月を迎えることができるように、健康に留意し、職務の遂行を」とあいさつ。

この後、高坂町長らは第3分団(小池輝章分団長)の団員14人と田切自警団10人が地域の警戒に当たっている田切JA倉庫前に移動。

「異常なし」の報告を受け、山本署長は「伊南バイバスの開通により、田切地区は交通の流れが変わり、事故や犯罪上からも懸念されている。安全安心のまちづくりに向け、警察活動に協力を」と呼び掛けた。

歳末夜警は火災や犯罪が起きやすいこの時期に、町民の生活と安全を守るために、30日夜まで実施される。団員は交代で各地区の詰め所に深夜まで詰め、担当地区を巡回する。 -

太陽光や小水力など導入プランを検討

第3回飯島町地域新エネルギービジョン策定委員会(委員長・小池政雄信大農学部教授)が25日、役場であった。地域概況や町民意識調査、エネルギー消費量、エネルギーの期待可採量調査を踏まえ、ビジョンの中心となる方向性と、具体的な導入プランを検討した=写真。

ビジョンの方向性は、目標に「自然環境や生活空間を大切にするまちづくり」を掲げ、基本方針は▽まちづくりに活かす新エネルギーの利活用▽自然エネルギーの導入▽協働作業による新エネルギーの普及▽省エネルギーの推進▽児童・生徒への普及啓発-とし、導入プランは(1)飯島町に適した新エネルギーの利用(ハード事業)、太陽光、小水力、バイオマス、クリーンエネルギー自動車の普及(2)みんなで取り組む新エネルギー(協働事業)町民共同発電所建設、廃食用油の再利用(3)省エネ推進と児童・生徒への環境教育(ソフト事業)-など。

また、具体的に▽公共施設に太陽光発電システムの導入(導入候補場所・役場、文化館、小学校)▽公共施設にソーラーシステム導入(同・給食センター、保育園)▽ハイブリッド型街路灯の設置▽ミニ電力発電所の設置(飯島区新井用水路で検討中)▽小・中学校へペレットストーブ導入▽施設園芸ハウス補助用暖房薪温風機▽クリーンエネルギー自動車の導入(ハイブリッド車、電気自動車など)-などを盛り込んだ。

次回(来年1月28日)は推進体制、役割分担などを検討し、報告書にまとめ、答申する予定。 -

初詣では新装なった津島神社へ

氏子や企業など地域の寄付による・ス平成の大改修・スで社殿屋根や参道などが新装された宮田村津島神社で初めて、大晦日から元旦にかけての二年参りや初詣での参拝者にお神酒や甘酒が振る舞われる。氏子総代らでつくる改修委員会(保科充会長)が感謝の意味を込めて企画したもので、「ぜひ多くの人に足を運んでもらえたら」と話している。

12月31日午後11時40分から年を越して1日午前0時半までと、元旦の朝は午前8時から同10時まで振る舞う。

同神社では年越しから元旦三が日に個人的な参拝者も多いが、このようにお神酒や甘酒を振る舞うのは初めてという。

「改修には地元の皆さんに大変お世話になった。お礼の意味も込めてお迎えしたい」と委員の長矢好幸さんは話す。

73年ぶりの改修となった同神社。11月までに老朽化した社殿屋根の葺き替え、社標の新設などを終え、参道の改修(一部新設)整備も進めてきた。

大提灯、拝殿幕、屋台幕の整備、石段の修理を残すが、委員会は大事業の成功も祝い、地域とともに年始を迎えようと当日に向けて準備を進めている。 -

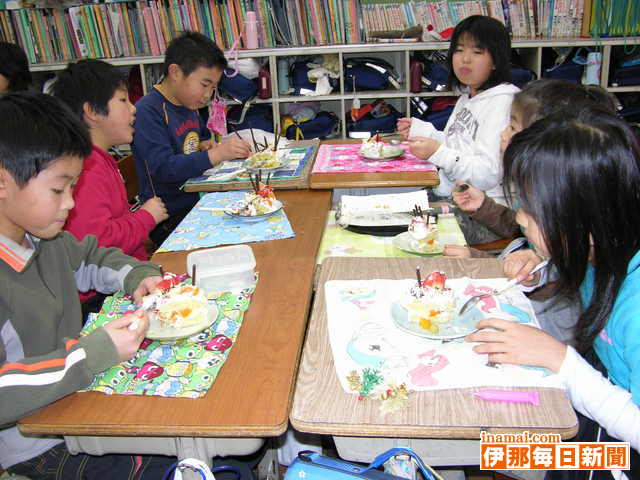

児童てづくりのクリスマス

宮田村宮田小学校4年2組は25日、ケーキやツリーなどを自分たちで手づくりし、クリスマス会を開いた。

11月からものづくりを学ぶうちに、自分たちでクリスマスを盛り上げたいと企画。準備を進めてきた。

村内で拾ってきた木々をツリーに飾り付け、できたてのケーキでパーティーは開始。出し物もあり、みんなで心ひとつに聖なる日を楽しく過ごした。

1612/(火)