-

南箕輪村交通安全対策協議会

南箕輪村交通安全対策協議会(会長・唐木一直村長)は27日夜、07年第1回会議を村役場で開き、村交通安全計画や春の交通安全運動の取り組みを協議した。

協議会の事業は交通安全推進事業の総合的研究、情報交換、啓発活動など。小中学校PTA会長、小中学校長、保育園保護者会長、保育園長、安協執行部ら委員と、区長、安協役員、地区PTA会長の地区推進員ら70人で構成。任期は1年。

村交通安全計画(06縲・0年度)の概要を説明。第8次計画で、村の第4次総合計画と整合性を図りながら策定した。主な内容は、死亡事故数0・死傷者数100人以下の目標設定、地域住民が一体となった道路環境整備、交通安全意識の啓蒙、救急救助活動の取り組み(AED操作方法の普及など)。具体的な交通安全対策推進で、村のテーマ「交差点及び交差点付近の事故防止」も示した。

春の全国交通安全運動(5月11日縲・0日)の実施内容も説明し、園児、児童、生徒の登下校時間の街頭指導の協力も呼びかけた。 -

箕輪町酪農振興協議会総会

箕輪町酪農振興協議会(根橋英夫会長)は27日、第47回総会を町産業会館で開き、06年度事業と決算の報告、07年度事業計画案と予算案などを承認した。

根橋会長は、「乳の価格が下がり、えさの価格は高騰。荒廃地を使っていい飼料を作っていくことも大切になる。土地集約や人、機械など皆でまとまって頑張り、本当にやってよかったと思える酪農振興協議会にしたい」とあいさつした。

07年度事業計画は、酪農近代化の推進(乳牛事故防止対策、環境保全型農業の推進、親ぼく事業、農作業事故防止対策)、畜産農政対策、優良事例の研修視察、消費拡大に向けた取り組み、研修会参加、認定農業者加入促進など。

役員改選は会長は留任。そのほかの役員は次の通り(敬称略)。

◇副会長=栗原茂喜◇会計=唐沢政文◇支部長▽沢・大出・八乙女・東箕輪=栗原茂喜▽上古田・中原・松島=唐沢政文▽木下=唐沢重治▽一の宮・中曽根=唐沢坂佳▽福与・三日町=登内幸雄◇監事=桜井克成、荻原省三

【婦人部】◇部長=大槻浜子◇副部長=小池久子◇支部長▽沢・大出・八乙女・東箕輪=藤田正子▽上古田・中原・松島=唐沢孝子▽木下=唐沢秀子▽一の宮・中曽根=大槻浜子▽福与・三日町=小池久子 -

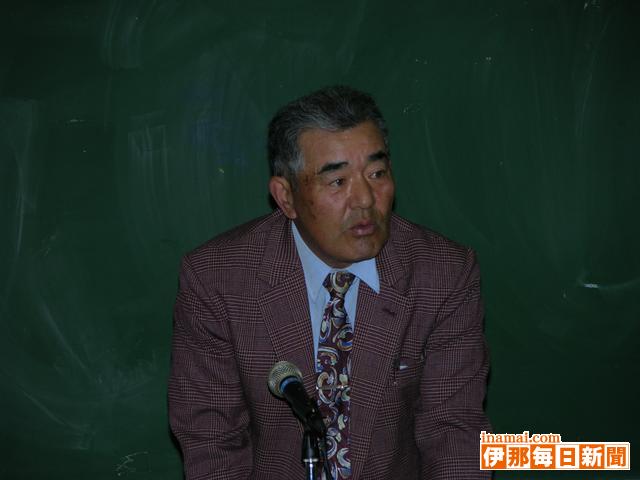

【アマチュア劇団演出家・俳優 肥野隆さん】

伊那市のアマチュア劇団「南信協同」創設にかかわり、現在も中心メンバーとして演出に役者に活躍しているほか、駒ケ根市民と劇団昴の共同公演などにも多数出演。演劇歴は半世紀にも及ぶが、舞台に懸ける情熱はいまだ衰えを見せない。

「この年でやっているのは自分ぐらいになってしまった。でも芝居は奥が深いからやめようとは思いません。演劇の楽しさはね、根本的には自分でありながらほかの人物になれること。自分ではない人間をつくっていくのが魅力です。自分そのままを演じるのは一番楽だがそうではなく、個性を生かして自分なりの役をつくり上げる、その課程がね」

◇ ◇

演劇との出合いは1958(昭和33)年、19歳の時。戦後間もなく結成された「赤穂演劇研究会」の会員だった知人が、運転していたトラックの事故で大けがをした。

「見舞いに行ったら研究会の仲間が相談していた。人数が足りなくなる、どうしようって。そこで『お前、頼む』と言われて協力することになったんです」

その年はスタッフとしての参加だったが、翌年の13期定期公演『恩讐の彼方に』(菊池寛原作)には役者として出演した。

「旅の若い夫婦役でね。追いはぎをしていた主人公の市九郎に斬られる役。でも初めて踏んだ舞台はとても新鮮で楽しかった。あの感覚は一度経験するともう忘れられません。中毒のようなものですね」

以来、毎年の定期公演に欠かさず出演し、「何をやったか記憶がないほど」たくさんの芝居にかかわった。

だが、その後赤穂研究会は若い人が入らず、活動停止状態に。一方で自分の仕事も忙しく、転勤などで1カ所に定住できない生活が続いたため、演劇をやりたくてもできない状態が続いた。

93年、伊那文化会館で翌年に上演する『早春賦』の参加者を募集していることを知り、スタッフでもいいからと応募したところ、いや、ぜひ役者で竏窒ニ乞われて久々の出演を果たした。せっかくの機会を1回限りで終わらせるのは惜しいと、新しい劇団をつくることを決意。メンバーは思うようには集まらなかったがようやく15人ぐらいが集まり、11月に「南信協同」設立にこぎつけた。

◇ ◇

役者だけでなく、演出にも意欲的に取り組んできた。

「芝居をやる人は個性が強いから皆の気持ちを統一するのはなかなか大変でね。だからこそ演出家が毅然としたリーダーシップでまとめなくちゃ良い芝居はできない。もし出来が悪ければそれは役者のせいでなく、演出が悪いということ。絶対的な責任があるんです。だから意見は聞くが最終決定は演出がする。けいこでは大きな声を上げることもしょっちゅうですよ」

「演劇で一番大事なのはとにかくお客さんが見て楽しんでくれること、これに尽きる。お客さんに楽しんでもらえない芝居ならやる意味はありません」

(白鳥文男) -

上穂開発協議会総会

駒ケ根市の北割一、同二、中割、南割、上穂町、福岡の竜西6区の正副区長、市議会議員、農業委員らでつくる上穂開発協議会は27日、07年度総会を市役所で開いた。委員ら約50人が出席し、07年度事業計画・予算案を承認し、道路整備などあらかじめ市に要望した事項の回答について担当者から説明を受けたほか、各区の正副区長らで組織する理事の互選によって選出された正副会長らの役員人事を了承した。07年度の事業として治山治水の促進や環境保全対策、交通安全対策、道路の改良と災害防止に関する活動などを行っていく。

役員は次の皆さん。

▽会長=小町谷紀幸(北割二区長)▽副会長=倉田隆之(中割区長)▽会計=大森実雄(南割区長)▽監事=竹内稔(福岡区農業委員)吉川守(上穂町区農業委員) -

「下在南部生産組合」設立

駒ケ根市赤穂小町屋区と市場割区の農業者83人でつくる集落営農組織「下在南部生産組合」の設立総会が28日夜、市場割研修センターで開かれた=写真。関係者約50人が出席し、規約、07年度事業計画・予算案、役員などを承認した。

同組織は5年後の12年をめどに法人化し、作付け面積を現在の46ヘクタールから67ヘクタールに、年間生産量も現在の米223トンから米315トン、大麦8トンに増加する計画。

市内で計画されていた10の集落営農組織はすべて設立された。

役員は次の皆さん。

▽組合長=村沢邦雄▽副組合長=気賀沢文孝、気賀沢洋夫▽理事=北沢祥平、金村悦男▽監事=中村正人、辰口巌 -

南原配水池通水式

南箕輪村は28日、南原地区の水道水のさらなる安定供給などのため、06年度事業で増設した南原配水池の通水式をした。

91年度に貯水量216立方メートルの南原配水池を建設。上伊那広域水道用水企業団から受水し、南原地区に配水している。当初は1日260縲・70立方メートルの配水量だったが、現在は350立方メートルに増加。南原地区、沢尻地区の一部と伊那市の一部が給水地域で、約400世帯、給水人口は1100人。

国道361号権兵衛峠トンネル開通に伴い、今後さらに水需要の増加が見込まれることから、新たに貯水量208立方メートルの配水池を既存配水池の北側に増設。満水時は、南原地区の通常使用量の約28時間分の貯水能力が確保された。

村が東海地震防災対策強化地域に指定されていることから、緊急時の飲料水確保のため、国の補助事業(補助率3分の1)を活用し、緊急遮断弁も設置した。今回の設置により、村内3配水池のすべてに緊急遮断弁が設置された。

通水式で唐木一直村長がバルブを開いて受水を開始した。村長は、「増設によりさらに地域の水の安定供給ができる。この地域は今後開発が進むと思われるので、水がこれからも必要になる。今後も安定供給を図っていきたい」とあいさつした。

配水池は鉄筋コンクリート耐震設計造、半地下方式。電気機械設備工事などを含む総事業費は5403万3千円。 -

伊那市総合開発臨時株主総会

旧高遠町、旧長谷村の公益法人と4月1日から事業統合する伊那市総合開発(社長・小坂樫男市長)は28日、臨時株主総会を開き、統合に伴う定款の変更と取締役、監査役の選任に関する2議案を承認した。

定款変更に伴い、名称も「伊那市観光株式会社」に変更。取締役の数は「10人以内から12人以内」とする。

また、役員については、酒井茂氏が取締役を辞任。白鳥孝氏は監査役辞任し、4月1日から専務代表取締役に就任する。また、伊東義人氏、宮下市蔵氏、森本光洋氏を取締役に、伊那市の代表監査委員を務める井上富男氏を監査役に選任した。

本店の位置は高遠町総合支所に置くことを検討してきたが、白鳥氏が専務代表取締役を務めていることなどから、体制が整うまでは伊那市役所内に置く。 -

県議選 伊那市区 井口氏事務所開き

県議選伊那市区(数2)に出馬する井口純代氏(51)=あおぞら、福島=は28日夜、伊那市内で事務所開きをし、集まった約30人の支持者に対して「命と暮らしを守る県政の実現のために働きたい」と意気込みを示した=写真。

井口氏は「無投票にしなかったことでみなさんが政治に対して身近に意思表示できる機会ができた。また、無名の候補が立ったことで若い人たちに『自分も立てるのかもしれない』と思う機会を与えることができた」と選挙戦に寄せる思いを語り、「どの議員がいいかを選ぶ機会を持てた。働く議員を選ぶのが必要。それは私です」と訴えた。

告示直前の事務所開きとなったこの日、会場には井口氏とともに活動してきた市民グループの関係者などが市内外から集まり、激励の歌や花束を贈った。

今後はチラシの全戸配布やあいさつ回りを行いながら、市内全地区に支持を拡大したいとしている。 -

松くい虫募金の寄付

南箕輪村大芝高原のアカマツを松くい虫から守るため「松くい虫募金」に取り組んできた森林セラピー協議会は29日、この日までに集めた募金と協議会に対して寄せられた寄付を村に寄付した。

村が松くい虫対策の方針として示す樹幹注入の処理費用を確保するため、同協議会では本年1月4日から募金活動を展開。役場や村民センターなど、村内5カ所に募金箱を設置した。また、活動に共鳴した個人や村職員の互助会などが、協議会に対して寄付金を寄せるなどした結果、29日までに33万185円が集まった。

唐木村長は「短期間で多額な寄付をありがたい。松くい虫対策として有効に使わせていただきたい」と語った。

募金活動を通して松くい虫対策に対する住民の関心も高まってきているほか、村でも松くい虫が入りやすい古損木を切り倒すなどして、事前の対策を進めている。 -

箕輪町06年度入札結果まとめ

箕輪町入札等審査委員会は29日、町役場で開き、町が06年度入札結果を報告した。受注希望型入札と指名競争入札の合計入札件数は159件、落札率は93・85%だった。

予定価格合計は15億544万2千円、落札額合計は14億1278万5千円。

05年度と比べ受注希望型は件数で15件増、落札率は27・06ポイントの増。指名競争は19件増、0・65ポイントの減だった。

落札結果は次の通り。

◇受注希望型▽土木=46件、98・65%▽管=21件、95・03%▽建築=6件、85・02%▽測量・設計=14件、73・86%▽合計=87件、93・08%

◇指名競争▽土木=23件、98・75%▽管=8件、98・98%▽舗装=7件、98・32%▽その他工事=13件、96・20%▽業務委託=13件、94・68%▽その他=8件、94・39%▽合計=72件、96・66% -

箕輪町役場総合窓口開庁時間延長

箕輪町は4月から毎週水曜日、総合窓口の開庁時間を延長し証明書の発行をする。06年10月からの試行を経て住民の需要があることから、実施を決めた。

総合窓口を毎週水曜日(祝日は休み)の午後5時半から7時まで延長。取り扱い業務は証明書の発行、印鑑登録の申請及び住民基本台帳カード交付申請の受付。発行する証明書は▽住民票の写し▽印鑑登録証明書▽戸籍の謄本・抄本▽税に関する証明書(現年度分)=住民税課税証明書(所得証明書)、納税証明書、軽自動車税納税証明書、固定資産証明書-。

土・日曜日、祝日、年末年始の予約交付は従来通り実施する。

試行は、住民の利便性向上のため06年10月から07年3月まで、役場の一部窓口の開庁時間を延長し、一部証明書の発行と町税や各種料金の納付受付をしてきた。総合窓口の利用は月平均20人。2月は34人、11月は28人と多かった。利用者から「開いていて助かる」などの声も寄せられた。町は、「今後も利用状況を見ながら延長時間、実施内容などを見直していきたい」としている。

問い合わせは窓口業務は住民環境課住民係(TEL79・3111内線131、132、133)、開庁時間延長は経営企画課企画調整係(TEL79・3111内線114)へ。 -

創業支援センターが開所

新規創業者の支援を目的とした伊那市創業支援センターが29日、上伊那で初めて開所した。9室のうち2室の入所が決まり、郡内外の製造業者らが新素材の開発や、パソコンの操作指導などに当たる。新規創業者は随時、受け付け中。

センターは、新しい技術や製品の研究・開発などを希望する人に対し、貸し工場・事務所を低コストで提供する。使用期間は3年以内。

開所式で、小坂市長は「企業誘致は施政の大きな柱。優秀な企業がヒヨコから鳥になって羽ばたいていくことで、センターを作った意義がある」と起業への基礎づくりに期待を寄せた。

入所する製造業の一つ「GAST JAPAN」は、パソコンのハードディスクのヘッドなど動作小部品の新素材の開発を手がける。横尾嘉也社長(59)は「地域のため、高収益企業を作る新しいビジネスモデルにしたい」と意欲を見せた。

「起業するには、なかなか場所がないのが実態」で、伊那市周辺で場所を探していたところ、センターを知って申し込んだ。飯島町の事務所を引き払い、4月中旬の稼働を目指す。

センターは、東春近地区車屋にあった空き工場を改修した。鉄骨平屋建ての延べ床面積990平方メートル。1室の広さは45縲・56平方メートル。共同で使用する会議室や打ち合わせコーナー、トイレなども整えた。改修費は約4千万円。

問い合わせは、産業立地推進室(TEL78・4111内線2433)へ。 -

伊那市観光協会を設立

伊那市観光協会が28日、設立した。合併に伴い、伊那、高遠町、長谷の各観光協会を統合。観光資源を広く宣伝し、観光客の誘致を図る。

事務所は伊那市役所に置き、3地域に各支部を置く。

07年度事業は▽市観光基本計画策定の参加と提言▽高遠城址公園さくら祭りや米の道権兵衛峠を歩こうなどの運営参画▽ホームページの立ち上げ▽保科正之公の大河ドラマ化に向けた運動▽南アルプス世界遺産登録運動への協力竏窒ネどで、各地域の事業をもとにした。合併を機に、新たにフォトコンテストを開き、伊那市の魅力を外部に紹介する。

会長に決まった小坂市長は「民の力も入れ、伊那市の新しい観光を作っていきたい」とあいさつ。

委員から「事業計画が守りの姿勢に感じる。攻めることも大事。事業の活性化のため、専門部会を設けてほしい」と意見があった。

会費は08年度に統一する。 -

県議選 きょう告示

任期満了に伴う県議選は30日、告示される。立候補届け出は午前8時半縲恁゚後5時、伊那市区、駒ケ根市区は各市役所、郡区は上伊那地方事務所でそれぞれ受け付ける。

各陣営は届け出書類の審査を受けたあと、選挙運動用腕章や街頭演説用標旗など「七つ道具」を持ち帰り、遊説に突入する。

期日前投票は31日縲・月7日(一部異なる)の午前8時半縲恁゚後8時。伊那市選挙区は市役所多目的ホール、高遠町総合福祉センター「やますそ」・長谷総合支所2階(4月4縲・日)、駒ケ根市区は市役所、郡区は各町村役場でできる。

29日現在の有権者数は伊那市区5万7327人(男2万7764人、女2万9563人)、駒ケ根市区2万7535人(男1万3360人、女1万4175人)、郡区6万8547人(男3万3422人、女3万5125人)。 -

竜東分団第2部の消防ポンプ自動車 入魂式

伊那市消防団(田畑安彦団長)の竜東分団第2部の消防ポンプ自動車の入魂式が29日、伊那消防署であった。小坂樫男市長をはじめ、消防団関係者ら約20人が出席し、安全を祈願した。

車両は、1988(昭和63)年の導入以来19年が経過し、老朽化に伴い、揚水性能、放水性能ともに従来より優れた最新鋭の車両へ更新した。ディーゼルエンジン4009cc、乗車定員8人。装備品などを含め購入費は約1490万円。

車両の主な特徴は、ブーメラン型の赤色灯やLEDランプなどを設置し、緊急出動時の安全性に配慮した。ポンプは最新式の大型無給油式真空ポンプを2基搭載し、揚水能力の向上を図った。

新車両更新に関連し同部は、中央区にある老朽化が進んだ車庫の新築工事も実施。木造2階建て、延べ床面積89・44平方メートルで、工事費は約1千万。31日、現地で竣工式を予定している。

竜東分団の桜井健一分団長は「新型車両になり、団員の活気も盛り上がっている。今後の活動にまい進し、市民に頼られる消防団員を目指したい。新型車両を大切に使いたい」と話した。 -

伊那市消防団 夜間の出動態勢を検討

伊那市消防団(田畑安彦団長)の団員らでつくる「消防団の夜間の出動態勢に関する検討委員会」の代表4人は29日、飲酒時の出動態勢について検討した結果を田畑団長に報告。具体的な対策はないものの「全団員が常に問題意識を持ち、話し合うことに意義がある」との結論を提言した。

飲酒運転が社会問題となっている中、飲酒時の団員はどのように参集すればよいかを考えるため、副団長以下各階級の代表者45人で委員会を発足。1月から8回の会議を開き、日本中の団員が悩んでいるこの問題について話し合ってきた。

提言書によると「何らかの手だてを講じ、飲酒時でも現場へ駆け付けるのが団員の指名だが、いずれにしても名案はない」との結論。「飲酒運転をしてはいけないことに議論の余地はないが、それを理由に団員が出動できなければ市民の安全は守れない」との苦悩を訴えた。

協議の中で当番制の実施を竏窒ニの提案もあったが、非常勤公務員である団員の私生活を制限はできないと判断。例え、15分団44部に2ずつの当番を設置しても通常出動手当(時間当たり)の半額を支給すると、8時間勤務で年間1億円もの膨大な経費が必要になるという。

田畑団長は「この問題に絶対的な対策はないが、皆が意識を持ち地域の模範となる活動を心掛けることが大切。この意識を委員だけでなく各地区の団員へも広げてほしい」と話した。

「地域の模範となる活動を」と呼び掛ける田畑団長 -

県議選 あす告示

任期満了に伴う県議選は30日、告示される。立候補予定者は伊那市区、駒ケ根市区、郡区でいずれも定数を超え、選挙戦は確実となった。投票は4月8日。(文中、現職・前職、五十音順、丸数字は当選回数)

立候補予定者は、伊那市区(定数2)が現職の木下茂人(71)=無所属(3)・美篶、向山公人(64)=政信会(2)・西町、新人の井口純代(51)=あおぞら・福島=の3氏。

駒ケ根市区(定数1)は、現職林奉文(61)=あおぞら(1)・南割、前職佐々木祥二(55)=無所属・赤須東=の2氏。

上伊那郡区(定数2)は、現職の小原勇(58)=無所属(1)・宮田村、小林伸陽(63)=共産党(2)・箕輪町、清水洋(53)=自民党(1)・箕輪町、前職の垣内基良(57)=無所属・辰野町=の4氏となっている。 -

ハーモニカ教室プラムの里へ

宮田村公民館ハーモニカ教室はこのほど、村内の介護老人保健施設プラムの里を訪問。利用者に郷愁さそう音色を届けた。

独奏、合奏交えて唱歌、懐メロ、そして「千の風になって」など現在のヒット曲も。

3月の卒業シーズンにあわせて「仰げば尊し」も演奏し、利用者が手拍子したり口ずさむ光景もみられた。 -

みのわ健康アカデミー事前説明会

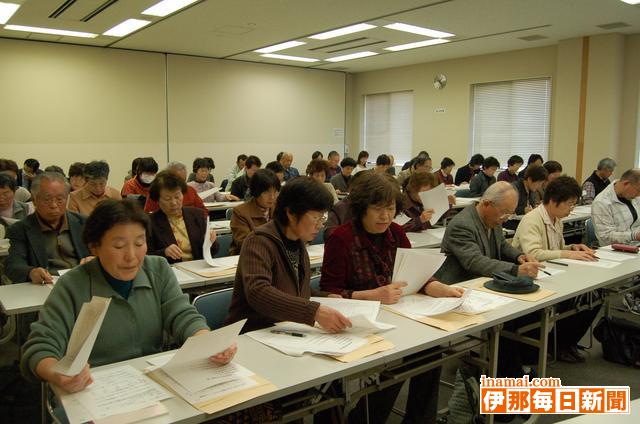

熟年者の健康レベル向上を目指す箕輪町の「みのわ健康アカデミー」の事前説明会が26日、町文化センターであった。入学希望者がアカデミーの内容や日程などの説明を聞いた。

アカデミーは3年目。42歳から74歳までの58人が入学を希望している。

保健福祉課の白鳥一利課長が、「無理なく1年間過ごせるように、全員が卒業できるように全面的にバックアップしていきたい」とあいさつ。担当者が内容などを説明した。

第3期は4月5日に入学式を予定。身体測定、体力測定もある。1年間、集団健康講座、健康学習、マシントレーニング、在宅トレーニング、検査・測定などに取り組む。

説明後は、信州大学教育学部の寺沢宏次助教授と県看護大学大学院の野坂俊弥助教授による開講公開講座もあった。 -

子育て10か条策定会議第3回

子育てのよりどころとなる駒ケ根市「子育て10か条」を選定する会議の第3回が26日、市役所南庁舎で開かれた。市民、団体の代表や教育関係者などで構成された委員約30人のうち14人が出席し、10か条策定に向けて意見を交わした=写真。

出席者らは5グループに分かれ、テレビを始めとするメディアや遊びの形態のほか、生活リズム、食育、地域とのかかわり、家族の協力などのテーマ別に「身近な人と元気よくあいさつしよう」「早寝早起き朝ご飯」など、具体的な文案を挙げてそれぞれ話し合った。文案は次回会議でさらに検討を加えた上で素案にまとめる。

2月に始まった会議は、当初3月中旬までに最終案をまとめて発表する計画だったが、じっくり検討したいとする意見が強く、策定は5月以降になる見通し。 -

天竜川上流水防連絡会幹事会

国土交通省天竜川上流河川事務所と県、天竜川流域の市町村、消防、警察などでつくる天竜川上流水防連絡会は26日、幹事会を駒ケ根市の赤穂公民館で開いた。関係者約40人が出席し、07年度の活動として天竜川水防デー(4月26日、駒ケ根市)、伊那合同防災訓練(5月22日、伊那市)、堤防合同巡視(5月19日縲・月1日)などを行うことについて確認したほか、洗堀や堤防高など重要水防個所の変更について説明を受けた。

幹事長で天竜川上流河川事務所の杉山勉副所長は「出水期に備え、防災機関が集まる合同訓練などを行って万全の体制をとっていきたい。幅広い関係者の参加をお願いしたい」と呼び掛けた。 -

「生産組合上赤須」設立

駒ケ根市赤穂上赤須区と町二区の農業者36人でつくる集落営農組織「生産組合上赤須」の設立総会が26日夜、上赤須自彊館で開かれた=写真。関係者約30人が出席し、規約、07年度事業計画・予算案、役員などを承認した。

同組織は5年後の12年をめどに法人化し、作付け面積を現在の22ヘクタールから99ヘクタールに、年間生産量も現在の米106トンから米460トン、ソバ10トンに増加する計画。

市内での集落営農組織設立は9番目で、3月末までには全10組織が設立の予定。

役員は次の皆さん。

▽組合長=入谷隆夫▽副組合長=酒井一義▽理事=米山一、原洋八▽監事=小川良三、中村一成 -

南箕輪村大芝高原

森林セラピーロード・グランドオープン5月20日南箕輪村大芝高原の森林セラピーロードが5月20日、グランドオープンする。27日夜の村森林セラピー協議会でオープニングイベントの内容などを協議した。

グランドオープンのセレモニーを開き、森林セラピーによる健康増進効果や、大芝高原の自然環境のすばらしさを広くPRし、認知度を上げることで村民をはじめ県内外からの利用者の集客を図る。

計画では、5月20日午前11時から、みんなの森案内看板付近でセレモニー。元オリンピック選手の松野明美さんを招待し、一般参加者と一緒にロードウォーキングをする。多目的広場の「水の広場」で松野さんによる講演のほか、ステージアトラクション、セラピーロード写真展、健康チェックなどを予定する。雨天の場合は屋内運動場を利用。詳細は今後検討を進める。

07年度の協議会事業は、農林水産省「消費者の部屋」と、名古屋市での森林セラピー紹介、展示。セラピー記念イベント、ロード内の施設・歩道整備の検討、森の案内人養成、セラピーメニュー作成、松くい虫募金など。 -

【記者室】イライラ踏切

車でよく通るJR駒ケ根駅近くの踏切でしょっちゅう列車の通過に引っかかる。多くの場合遮断機が降りると数分間開かないが、実際に列車が踏切を通過する時間は十秒程度だし、待った揚げ句に結局列車が通過しないこともあって余計に腹が立つ▼踏切で待っている歩行者からも不満の声が聞こえてくる。「待ち時間が長いのは列車が駅に停車している時にも踏切が閉じているからだ」「まだ列車動かないから遮断機くぐっちゃおうか」▼待ち切れずに無理な通過を試みる人も実際にいる。遮断機は線路のセンサーが列車の通過を感知して動作するごく単純な仕組みだがもう少し工夫の余地はないか。道路交通改善と事故防止のために少しでも遮断時間を短くしてほしい。(白鳥文男)

-

市営住宅がしゅん工

伊那市高遠町の塩供市営住宅、ハイツ小原南G棟、長谷の高齢者専用住宅のしゅん工式が28日、それぞれ現地であった。いずれも4月1日から入居する。

市は4月の組織機構改革で、建設部監理課内に住宅政策係を新設。過疎地域の定住対策など含めて住宅施策を進めたいとしている。

塩供市営住宅は人口定住対策の一環。U・I・Jターン者を優先し、高遠北小学校の児童や第二保育園の園児数の確保などを図る。過疎地域自立促進計画に盛り込み、01年度から継続的に建設している。

木造平屋建ての2棟(2世帯分)。3DKの広さ93平方メートル。駐車場2台分を確保し、家庭菜園などもある。工事費3900万円。

※ ※

ハイツ小原南G棟は、核家族化による住宅不足の解消や若者を中心とした人口の定着を図るために建設。小原南地籍で5棟目となる。

鉄筋コンクリート造り3階建てで、9世帯分。2LDKの広さ62平方メートル。工事費9500万円。

2世帯分の空きがある。家賃は4万5千円。問い合わせは、高遠町総合支所建設課(TEL94・2551)へ。

※ ※

長谷地域で初めてとなる高齢者専用住宅は「ケアビレッジ長谷」として医療・保健・福祉の施設を一体的にした。

高齢化率が38%を超え、高齢者の独り世帯や高齢者のみの世帯が増えていることから、介護や援助を必要とする高齢者が在宅で生活できる基盤を整備した。

1棟8戸(1人世帯5戸、2人世帯3戸)の集合住宅。木造平屋建てで、延べ床面積は1人世帯が39平方メートル、2人世帯が53平方メートル。高齢者が安全に生活できるよう段差をなくし、オール電化にした。家庭菜園もつく。また、各戸に緊急通報装置を取り付け、何かあった場合、長谷健康増進センター内ショートステイやすらぎにつながる。事業費は1億2千万円で、過疎債などを活用した。

場所は特別養護老人ホーム栃の木荘の跡地で、近くに美和診療所、デイサービスセンターやすらぎなどがある。

5世帯に空きがある。入居条件は、市内に住む65歳以上の虚弱高齢者。家賃は収入によって4段階に分かれる。問い合わせは、長谷総合支所保健福祉課(TEL98・1144)へ。 -

かんてんぱぱで第14回東京木目込人形展暁朋会作品展

東京木目込人形を学ぶ暁朋会(黒河内暁朋代表)による第14回東京木目込人形展が4月1日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。20教室で学んだ127人が手掛けたさまざまな木目込人形約450点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

作品展は松本市から喬木村までの20教室で学ぶ受講者らによるもので、2年に一度ずつ開催している。

それぞれがこの2年の間に手掛けた作品を出展しており、祝い事に合わせて製作した五月びな、母親の形見の着物を決め込んだ「お福さん」の人形なども並んでいる。

黒河内代表は「一見、同じ人形が並んでいるように見えるが、頭のすえ方、木目込みの方法は一つひとつ違い、随分雰囲気の違う作品となっている。そういう所などを見ていただければ」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

議員定数改変・ス慎重論・スが大勢

宮田村議会は27日、区長会と懇談。議員定数の適正規模について11人の区長全員から意見を聞いたが、定数改変について「議員自身が考えること」とした・ス慎重論・スが大半を占めた。そのうえで「議員の皆さんの頑張っている形がみたい」「議員は村が自立していくための具体案を考えてもらうことのほうが先決」など、定数問題よりも議会活動の活性化を求める声が上回った。

多くの区長は、3年前の前回選挙で定数が4減の12人に削られたことを考慮に入れつつ「議会を運営しているなかで、どう議員自身が(定数の規模を)感じているかが重要。議員の判断で決めていくべきだ」と話した。

3人ほどは住民意向の反映に支障が出るなどの理由から、削減の必要性がない、または無理に減らす必要はないとした。

「まわりの市町村が削減しているからといって気にすることはない。村の情勢に応じて考えるべきだ」といった声も。削減を求める意見は1人だった。

同村議会は議会改革を進めるなかで、削減を前提にしない形で定数の適正規模を検討している。

小林茂議長は懇談を終えて「今日の雰囲気、意見を踏まえ議会としてどう検討を進めていくか、つめていきたい」と話した。 -

松くい虫対策、健全なうちに樹種転換へ

宮田村は、新たに松くい虫の被害で枯れたとみられるアカマツを160本確認した。28日開いた村森林整備等推進協議会に報告。今後は被害木の伐倒処理から移行し、木が健全なうちに伐採して資源化を図れるよう積極的に樹種転換を進めていく考えを示した。5月ころに地権者説明会を開き、早急に対応していく。

同村内では昨年度に松くい虫の被害が初めて確認され、本年度は356本を伐倒処理した。

新年度も同程度の被害が想定されているが、今後は被害に遭う前に伐採し、樹種転換していく方針。

国県の補助も適用でき、健全な伐採木は材木やペレットなどに資源活用できることから「健全な木があるうちに早めの対応をする」(村林務係)考えだ。

新たに見つかった枯れた木は、3月14日の県や森林組合との合同目視調査で分かったもの。今までも被害にあっている天竜川、太田切川沿いの段丘が中心になっている。 -

村おこし実行委員会に改組し、より活性化に力

宮田村商工会は、会員以外の住民も積極的に巻き込み村の活性化に取り組んできた「村おこし事業実行委員会」と「考える会」を一つの組織に改編した。活動が重複する部分も増えているためで、より充実した形で活性化に取り組む。幅広く新たな会員も募集している。

新たな組織の名称は「村おこし実行委員会」。イベント部、広報部、特産品開発部の3つの部会を設けた。

委員長は平沢英夫さん、副委員長は田中一男さん、吉沢小百合さんで、現在の会員は30人。

村おこし事業実行委員会は1999年の発足で、梅公園の整備などを実施。「考える会」は2003年から活動を始め、村の味や伝統を伝えるフリーペーパーの作成などを行なってきた。

「両委員会とも村おこしという目的は同じで、一緒になることでさらに取り組みを進めたい」と村商工会事務局。

近くでは、14日に新田区の梅公園で2年目となる花見イベントを企画している。

新会員やイベントに関する問い合わせは同商工会85・2213まで -

伊那市職員 改善実践事例発表会

伊那市は27日夜、市役所で、第1回職員改善実践事例発表会を開いた。市民サービス向上を目的に職員全員が実際の業務で工夫した結果を改善実践事例として発表する初めての試み。代表5人(グループ)が発表し、全庁舎から集まった職員約130人が改革意識を共有した。

市行政改革推進チーム、総務部総務課行政改革推進係の企画。全職員を対象に、事務の省力化や効率化に結びついた、収入の増加や経費の削減が図れた竏窒ネどの改善事例を集い19件の応募があった。その中から5件を選定し、この日の発表で審査委員長の白鳥孝収入役をはじめとする審査員4人が評価した。

最も評価の高い優秀賞を手にしたのは、水道料金の徴収方法について発表した上水道課の「徴収対策に関する課員全員の取り組み」。代表者の松沢正上水道課長は、水道料金係のみで対応していた給水停止を全課員で現地対応するなどして未納料金の回収額を増やしたことを説明した。

そのほか、前月の最大需要電力で決まる基本料金を抑え電気料金の節減を図ったグループや地域の保育園として園開放を始めたグループなどが参加。発表者らは、スライドやBGMなどを用いて、視覚、聴覚に訴えるよう発表に工夫をみせた。

白鳥収入役は「改善事例は常に身近にあり、どう気づくかが重要。いつも自分の仕事に疑問を持つことが改善につながる」と講評した。

審査の結果は次の通り(カッコ内はチーム名)。

▽優秀賞=徴収対策に関する課員全員の取り組み(飲んだら払って!おいしいお水の供給者 伊那市上水道課)▽アイデア賞=電気料金の節減(高遠町学校給食センター)▽努力賞=地域の保育園として交流を深めた〈園開放〉(西春近中央保育園)▽審査員特別賞=GTDという考えを仕事に取り入れる(三分の一)▽奨励賞=担当係以外業務の窓口マニュアル共有による業務の平準化(復活!高遠一流会)

1210/(日)