-

子育て支援センター充実 伊那市

伊那市は3日、旧富県北部保育園と高遠町図書館2階・視聴覚室の計2個所へ、新たに「子育て支援センター」を開所した。富県は老朽化の進む東春近の施設からの移転で、高遠町は新設。この日、高遠町のセンターでは、早くも子ども連れの親子約10組が訪れ、遊具などで楽しんだ。

子育て支援センターは、小学校入学前の子どもと、その親を対象とした親子の触れ合いの場として約10年前に開設。高遠町地区からのニーズに答えてセンターを増所したことにより、現在市内に4個所ある。

各施設には特徴があり、今回開所した富県は、旧保育園の施設利用により園庭の砂場やプールが利用できる。高遠は図書館がある施設へ開設したため、親子の読み聞かせを楽しむことができるという。

市子育て支援課によると、センターの利用状況は年々増加の傾向。06年度の2月までの累計利用者延べ人数は、前年度比2172人増の2万1040人だった。

各センターでは、月一回の子育て講座で、保育士や栄養士などによる運動遊びや絵本の読み聞かせなども実施している。

各センターの開設時間は次の通り。

▽富県・竜南=月曜日縲恚燉j日、午前9時縲恁゚後4時▽上の原=毎日、午前9時縲恁゚後4時(土・日曜日、祝日は午後3時まで)▽高遠=毎週火・金曜日、午前9時30分縲恁゚後12時30分

表札を掲げる小坂樫男市長と利用者ら(高遠町図書館) -

人権啓発「人形」配布 伊那市の新入学児童へ

伊那市政策推進課人権男女共同参画係は本年度、人権啓発活動として、市内の全15小学校に入学の新入児童へ人権人形を配布している。入学式のある4縲・日、それぞれの学校で人形を児童らに受け渡しPRしている。

同係によると、活動は法務局がつくる「伊那地域人権啓発活動ネットワーク協議会」の事業の一環。活動範囲は協議会を組織する上伊那地域で、本年度は重点的に同市で展開する。人形配布は同市への委託事業で、本年初めての取り組みだという。

人形は「まもる君」「あゆみちゃん」の2種類があり、新入児一人当たり一体が行き渡るよう本年度入学予定の688人分を用意。9センチほどの大きさでキーホルダーになっている。「子どもの人権110番」などの相談窓口の電話番号を記したタグも付いている。

関係者は「命の大切さや他人を思いやる心を育てるため、小さいうちから人権に意識を持ってもらいたい」と話している。 -

小中学・高校で入学式

上伊那小中学校、高校で4日、07年度入学式が始まった。新入生らは緊張した面持ちで式に臨み、上級生らとの新しい学校生活をスタートした。

伊那東小(山本一夫校長)には、126人(男子59人、女子67人)が入学。在校生や保護者らが拍手で出迎える中、期待と不安の気持ちを交錯させながら式場へ入場した。

山本校長は「校舎の周りの桜の木も皆さんの入学を祝うように咲き出した。自分から元気よくあいさつし、友だちをたくさんつくって」と話した。

新入児童らは、校長や来賓の問い掛け一つひとつに対し、「はい!」と元気な返事。先輩らの「皆さんと私たちは今日から友だち」との迎えの言葉に歌声で答えた。

入学式のピークは5日。 -

駒ケ根市議選立候補届出書類事前審査

3日、任期満了(4月29日)に伴う駒ケ根市議選(4月15日告示、22日投開票)の立候補届出書類の事前審査が駒ケ根市役所で行われた。定数15に対し、これまでに立候補を表明している16派が出席。選挙管理委員会の担当者が記入漏れなど書類の不備の有無を慎重にチェックした=写真。

現職のベテラン2人が引退した東伊那区でさらに立候補する動きもあるが、告示まで10日余りとなり、出馬は微妙な情勢となっている。 -

【記者室】「白票」の意味

県議選の投票日が近い。投票率はおおむね60縲・0%といったところか。年々低下する傾向の投票率だが、せっかく与えられたこの権利を行使しないのはいかにももったいない▼投票しない理由を尋ねると「投票したい候補がいない」という答えが圧倒的だ。確かにそうかもしれないし分からなくはないが、現状の中で最善と思う候補を選んで投票するのが本筋だろう。どうしても竏窒ニいうのであればその意思を示す方法の一つに何も書かない「白票」がある▼もちろん当落に直接影響はしない。だが白票が異常に多ければ「この選挙区には投票したい候補がいない」という大きなメッセージとなり得る。念のために言えば白票を勧めているわけではないので誤解のないよう。(白鳥文男)

-

県議選 駒ケ根市区 まちの声から

駒ケ根市区(定数1)は前職の佐々木祥二氏(55)=無所属、赤須東=と現職の林奉文氏(61)=あおぞら、南割=が立候補している。最大の争点として市民が注目するのが、両候補の村井県政への姿勢だ。佐々木氏は「財政基盤の確立が喫緊の課題という点で私も同じ考え方。田中氏と違ってバランスがとれている」として明確な支持を表明しているのに対し林氏は「今の政策は大型公共事業優先の土建重視復活だ。田中前知事の改革を後戻りさせてはならない」と強く批判している。

市民の声も賛否両論で「借金を減らすことも大切だが、まず産業を活性化させてくれないと始まらない。ダムでも道路でもいいからもっと公共事業を増やして景気を良くしてほしい」(下平、自営業、47歳男性)「村井県政は発足して間がないが、田中前知事よりは各段に良く、支持している。地味だが着実な行政運営を評価している」(福岡、64歳、無職男性)「脱ダム宣言に代表されるように田中さんのやり方は素人にも分かりやすくて良かった。吉村県政までのような旧態依然とした体質にはなってほしくない」(小町屋、無職、70歳男性)と賛否が分かれる。

投票する候補はすでに決まっているかを尋ねたところ約半数が「まだ」と回答したが、佐々木氏に投票すると答えた人はその理由として「村井知事の政策を支持しているから」(北割二、無職、48歳女性)「人柄が信用できそうだから」(町一、無職、69歳女性)「県議を2期務めた実績があるから」(上穂町、自営業、56歳男性)などが挙がった。林氏に投票すると答えた人は「活躍している現職だから」(東伊那、主婦、72歳女性)「頭が良いから」(小町屋、無職、70歳男性)「田中前知事の改革路線支持だから。村井氏は役人くさくて嫌い」(福岡、団体職員、57歳男性)などを理由として挙げた。

投票の理由に候補者の人柄や実績などを挙げる声も多く、村井知事の支持率が今選挙の結果に直結するとは限らないが、今回市民の声を聞いた限りでは村井知事支持者で林氏に投票すると答えた人はなく、その逆もなかった。今選挙の結果を予測する有力な根拠となり得ることが分かる。しかし昨年8月の知事選での得票数は駒ケ根市区でも村井知事が上回ったものの、その差はわずか391票だった。「どちらが勝ってもおかしくない」と両陣営が互いに危機感を抱くゆえんだ。

一方で「政治には興味がない」(中沢、農業、76歳女性)「知事が誰で、何をやっても庶民の暮らしは結局変わらない」(町二、商店経営、56歳男性)などとするあきらめとも無関心とも思える見方も多い。村井知事支持についても「どちらともいえない」と答えた市民が特に女性に多かった。こうした政治全般に無関心な有権者の動向が選挙の結果を左右する鍵となる可能性も大きい。両陣営ともこれは十分承知で、いかにこの層を取り込むかに力を注ぎながら、連日激しい選挙戦を繰り広げている。 -

県議選 伊那市区 まちの声

村井県政に対して「是々非々」とする現職2人と「どちらかといえば支持しない」とする新人一人が選挙戦を繰り広げている伊那市区だが、村井県政のこの半年について有権者は「分からない」と大半が答えており、具体的な変化を感じられないというのが現状のようだ。 しかし、「県民の声を聞いてくれる分良い」(長谷黒河内・農業・男性・71)「田中県政に比べて一方的でない」(長谷溝口・自営業・61歳)などといった点を評価する人も多く、今後への期待も込めて「支持」「どちらかといえば支持」と回答する人が多い。

公共事業に対する姿勢については見方が分かれる。「賛成。これまでの6年は何の取り組みもなく、停滞していたが、これからは災害対策などもやってほしい」(西箕輪・農業・女性・77歳)、「知事が代わるたびに動きがあることはどうかと思うが、地元の人が望んでいて県民益となるなら仕方がない」(伊那部・調理師・男性・30歳)と支持する声もあるが「よくは分からないが、箱物ばかりつくろうとしている気がする」(公務員・女性・25歳)など、現状ではその効果を計りかねている有権者も多い。

◇ ◇

投票する候補については、旧伊那市区の有権者と今回から伊那市区に加わった高遠、長谷地区の有権者の間には、今回選に寄せる思いに違いがあるようだ。

旧伊那市区の場合「田舎なので地域的なつながりで決めた。普段から付き合いのある人」(西春近・会社員・男性・50歳)、「政治に前向きで、実行力のある人」(西箕輪・女性・農業・77)など、地縁的なつながりを重視したり候補者の姿勢に共鳴して投票する候補を決める有権者がほとんど。

高遠、長谷地区でも新しい候補者をしっかりと見極めて投票しようとする有権者もいるが、「選ぶ候補がいないので自分の関係する人に入れざるを得ない」(西高遠・女性・自営業・50代)など、見ず知らずの候補者に票を投じることに不満を感じる有権者もいる。

現職2人は両地区で早くからあいさつ回りを始め、磐石な基盤づくりに励んできたが、両地区では「本当に自分たちの地域のことを考えてくれるのだろうか」と一歩離れたところから懐疑的に今回の候補者を見ている有権者もいる。また「もっと底辺の気持ち、意見をくみ取ってほしい。本当なら地元から出てくれる人がいれば」(西高遠・自営業・男性・58)と、地域の実情に精通した地元候補を求める声は根強い。 -

西春近北保育園で入園式

伊那市内の保育園で3日、入園式があり、3月31日をもって西春近中央保育園と統合した西春近北保育園(牧野美智子園長)でも103人の園児が新しい園舎でのスタートを切った。

同園には本年度、中央保育園に在籍していた園児も含めて新たに21人が入園した。

もともと西春近北には園歌がなかったが、西春近中央には1990年度の保護者2人によって作詞、作曲された園歌があったため、「西春近中央保育園」という言葉を「西春近北保育園」と置き換えて新しい園の園歌とし、新たに「虹の丘保育園」という愛称を設ける。

入園式では新しい園歌をお披露目。また、牧野園長は「先生と一緒に散歩をしたり鬼ごっこをして、体も心も大きくなりましょう」と園児らに語りかけた。 -

小黒川渓谷キャンプ場オープン

伊那市内の萱の小黒川渓谷キャンプ場は3日、今季の営業を始めた。関係者が開場式で神事を行い、シーズン中の安全と多くの利用を祈願した。

市、市振興公社、管理者の7人が出席。市産業振興部農林振興課の小松直樹課長が、「今年は災害がないように、1年間キャンプ場内で事故がなく、お客さんも去年以上に来てもらえるようにお願いした。管理の皆様に協力いただき、1年間よかったとなるようにお願いしたい」とあいさつした。

利用期間は11月末まで。釣堀は4月末から9月末まで。最も利用が多いのは夏休み時期で、中京方面から訪れる人が多い。昨年の利用者は1万252人。例年平均1万人が利用する。

今年は2月1日から予約受付が始まった。例年、桜が見ごろを迎えるゴールデンウィークの予約状況は5月3、4日はキャビン満杯、オートキャンプ場もほぼ満杯、テントサイトは余裕がある。 -

伊那市商工会 始動

伊那市の高遠町商工会、長谷村商工会、西春近商工会が合併して誕生した「伊那市商工会」は3日、前高遠町商工会で開所式を開いた。1市町村に1商工団体を原則とする県の方針に伴い、市内にある3商工会は商工会議所との一本化を視野に入れ、1日に合併した。

09年度までに一本化しなければ補助金の確保ができないため、前段として合併。長谷村、西春近を解散し、高遠町を存続する定款変更合併で、経営改善事業を一本化し、地域振興事業はそれぞれの商工会が支部として取り組んでいくという。

合併により、新商工会への県の補助金は、前年度の3商工会の合計金額の90%額を確保し、同額の補助は09年度まで続くという。県はこの期間を商工団体一本化までの準備期間としている。

同商工会は、広域化、多様化する小規模事業者の指導ニーズへの対応、商工事業の効率で効果的な取り組みを図る。開所式で森本光洋会長(前高遠町商工会長)は「事業のさらなる充実に務め、地域に根ざして頑張っていきたい」と語った。

5月17日には総会があり、役員を決めるという。 -

県議選 郡区 まちの声

8日に投票が行われる県議選で、立候補者の村井知事に対する評価が分かれている。郡区の有権者のとらえ方はどうか、村井県政の満足度、県議を決める基準など一部の声を拾った。

村井県政の評価に対して「良し悪しを判断するには短すぎ、現時点では難しい」と複数が回答した。「村井県政に満足していない」では「昔の長野県に戻っている気がする。本当に税金を必要なことに使っているのか疑問」(辰野町・パート女性・37歳ほか)、「秘書の身内人事は問題」(同・サービス業男性・69歳)など懸念。一方で「村井知事は建設業界の味方というイメージを持っていたが、仕事ぶりを聞いていると、福祉にも手厚い感じがする」(宮田村・宅幼老所スタッフ大石泰嗣さん・35歳)、「前田中県政はさまざまな場面で極端だったので、村井県政には特別不満はない」(中川村・パート女性・59歳)と「どちらかといえば支持」の意見が挙がった。

公共事業のあり方について「穴あきダムはいらない。安全でないように思う」(辰野町・会社員女性・29歳ほか)、「ダムは造ったほうが良い。地元に必要な橋や水路改修など事業を進めることで、地域も潤うのではないか」(南箕輪村・主婦・69歳)と意見が分かれた。また「公共事業に対する姿勢自体は悪くないと思うが、大きな借金をして後世に禍根を残すようなことだけは避けてほしい」(宮田村・自営業小木曽公明さん・70歳)「必要最小限にして、赤字を減らしてほしい」(箕輪町・会社員女性・56歳ほか)と注文もあった。

◇ ◇

県議選で「投票する人を決めた」と答えた人は、どんな基準で選んだのか。

北部は「今までの実績や公約を見ながら決めたい」(南箕輪村・主婦・69歳ほか)と政策重視が目立ったが、南部では「地域的にかたよることなく、バランスが取れるように投票したい」(宮田村・自営業小木曽公明さん・70歳)、「身近な声を吸い上げてくれる人。人柄で選びたい」(同・公務員男性・30代)と地域重視が強く表れた。

「公約が聞こえてこない」と決めかねている有権者もおり「昨年7月の豪雨災害で水に浸かり、大変な思いをしたので、防災第一に考える人に投票する」(中川村・パート女性・59歳)、「県民益を考え、働く人」(辰野町・サービス業男性・69歳ほか)などで判断する。

各陣営の終盤の戦いによって、浮動票を取り込む要素はある。 -

あるしん渋谷敦士理事長

入庫式訓示

大都市へ就職する機会が多くなっている中、若い力が地元に帰って来てくれたことは大変ありがたく、歓迎する。

ただ、経済的な面では、大都市と地方都市との間に格差が歴然としてある。大都市の企業と地方の中小企業とも格差がある。地方では業種間の格差も大きい。我々は格差社会の中のいわば「谷」に身を置き仕事をしていく。都会での生活と切り替えて対応していってほしい。

社会人になると固有の権利がある。一方で、義務も生じ、自己責任もつきまとう。権利、義務、責任をわきまえてほしい。

さらに、金融機関の人間としては、高い倫理観も求められる。

また、ことば使いなど、社会的に通用する人間づくりを心掛けてほしい。自己啓発意識をもたないと、人間づくりにならない。

信用を崩すには1分あればいいが、信用を積み上げるのには何十年かかることを肝に銘じ、頑張ってほしい。

新入職員23人

(前年比11人増)

大学卒14人、短大卒9人 -

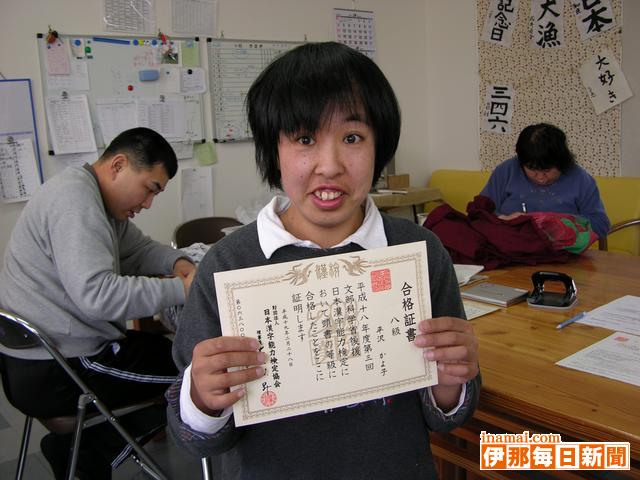

平沢さん漢字検定に見事合格

宮田村福祉作業所に通う平沢かよ子さん(33)=新田区=が初めての漢字検定受験で8級に見事合格。作業所の仲間も自分のことのように喜び、新たな自信となっている。

試験当日2月4日は平沢さんの誕生日。ちょうど1年前に、作業所スタッフからバースデープレゼントとしてもらった参考書が受験につながった。

コツコツと勉強し、待ち遠しかった合格通知。ようやく手にして、誕生日は決して忘れられない二重、三重の記念日に。

「漢字は役に立つ。次は7級を目指したい」。さっそく新しい参考書を購入して、次なる目標に期待で心ふくらませている。 -

宮田村の保育園入園式

宮田村の3保育園は3日、入園式を各園で開いた。89人の新たな友だちを迎え、元気に楽しく新たな生活が始まった。

東保育園の入園式は、新3歳児と未満児が保護者とともに入場。

拍手で出迎えた年長、年中のお兄さん、お姉さんと一緒に歌い、さっそく心通わせた。

飯島千恵子園長は「早く先生やお友達に慣れて、元気に遊びましょう」とあいさつ。

式終了後は保護者と別れ、友人との集団生活がスタート。泣いたり、親にしがみつく園児の姿もあったが、新たな一歩を踏み出した。 -

【入社式のあいさつ】ニシザワ・荒木康雄社長

現在、日本を含む世界全体が非常に早いスピードで変動をしようとしている。経済環境、職業問題、資源や環境問題などある中、物の価値観が大きく変ってきていることを感じる。変りつつある時代の変化にいち早く対応し、当社としても時代に合った企業に変っていきたいと思っている。

入社に当たって3つのお願いがある。▽仕事を通じて社会に貢献してほしい▽仕事を通じて自分自身が成長するという気持ちを持ってほしい▽常に目標を持って仕事をしてほしい竏秩B

目標がないところに成果もなく、達成感も感じられない。一日、一週間、一カ月、そして一年間の目標をしっかり持ってもらい、その都度、自分は達成出来たかを振り返るようにしてほしい。目標を達成出来たら自分を自分でほめてあげて。これが仕事をしていく大事なこと。

若い感性が当社に新しい息吹を運んでくれることを期待したい。

◆新入社員9人

(前年比同じ)

大学卒4人、専門学校卒1人、高校卒4人 -

KOA入社式・向山孝一社長訓話

KOAグループの仕事を皆で分担し、大きな組織の中で一つになって良い結果を出そうと運営している。会社経営はチームワーク。チームの一員として、新たな戦力として入社していただいて、いよいよチームの一員になる。チームで働くには第1に自分を叱咤激励する気持ちが大事。第2に能力を磨くこと。チームプレーヤーとしてふさわしい能力を身に付けることができるかどうかは、皆さんの意識に関わってくる。第3に集団の中で働くチームプレーが大事。コミュニケーションをとることでチームワークが成り立つ。KOAはチームワークを大事にするため、モラルを特に大切にしている。あいさつから始まり感謝の気持ちも大切。地域社会と一体ということも大事にしている。今までの自由と権利に対して、これからは責任と義務をきちんと認識できることが求められる。同じ方向、前を向いて一歩一歩確実に、チームプレーヤーとして仕事ができる形を作っていってほしい。

新入社員40人(前年比10人増)

大学院卒11人、大学卒13人、短大卒2人、高校卒14人 -

中川村2園で入園式

中川村の2保育園で3日、新しいお友だち39人を迎え、07年度入園式があった。

このうち、片桐保育園(宮崎浩子園長)では、新入園児21人は保護者に手を引かれ、在園児の拍手の中、入場。保護者にしがみついたままの新入園児に向かって、宮崎園長は「保育園にはやさしいお友だちや庭もあります、おいしい給食も出ます。楽しいことがいっぱいありますので、毎日、元気で保育園に来てください」と呼び掛けた。

在園児が「チューリップ」や「園歌」を歌って歓迎、うれしくも、ちょっぴり切なさがにじむ式を閉じた。

みなかた保育園には18人が入園し、初めての団体生活をスタートさせた。 -

飯島町消防団辞令交付式

飯島町消防団(下平昌男団長)は1日、飯島体育館で消防団任命式と初任教養訓練を行った。

新分団長5人、副分団長7人、部長13人、班長14人、旗手1人、新入団員26人の合わせて66人に辞令を交付した。

07年度辞令交付者は次の通り(敬称略)

▽分団長=小林克己(第1分団)、宮沢一彰(第2分団)、小池輝章(第3分団)、堀越真児(第4分団)、北嶋啓二(第5分団)▽副分団長=伊藤真吾(第1分団)、久保田茂(第2分団)、高谷直之(第3分団)、佐々木隆臣(第4分団)、伊藤鑑(第5分団)、小池宏幸(ラッパ長)▽副ラッパ長=宮下晴弘▽部長=井戸俊明(ラッパ)、米山毅(救護)、春日優幸、有賀友和(以上第1分団)、吉岡哲也、吉川誠(以上第2分団)、伊藤秀之、小出勝也(第3分団)、千村昌樹、上沼悟(以上第4分団)、宮下剛、小林公好(以上第5分団)▽班長=新井雅博、坂下嘉男(以上第1分団)、赤須誠、竹俣博文、小沢智行、原田圭(以上第2分団)、三富健一、唐沢美昭(以上第3分団)、織田正樹(第4分団)、野原良修、宮下和之、竹沢学、下平一也、西尾裕幸(以上第5分団)▽団旗手=松下潤(第4分団)

▽新入団員=酒井崇宏(本部)、畠中周作、細川勇喜、松下秀雄、田畑洋俊、北原亨、熊崎裕、及川進二(以上第1分団)塩沢昌幸、小林洋道、加藤絢也、片桐英俊、中原由樹夫(以上第2分団)堀江憲一、宮脇隆晃、堀内敢(以上第3分団)、塩沢隼人(第4分団)、岩村優、宮沢卓哉、本多正彦、清水博之、紫芝隆宏、大嶋直樹、斉藤隼人、窪田豊、片桐昌治(以上第5分団) -

中川村消防団辞令交付式

中川村消防団(下平道広団長)は1日、サンアリーナで、8人の新入団員を迎え、団旗返還式と07年度辞令伝達式、訓練を行った。

村消防団は07年度から3分団から2分団に編成替えされたため、第3分団の団旗が下平団長から曽我村長に返還された。

曽我村長は1966年から3分団定数210人で任務を遂行してきたが、近年、定数に満たなくなり、05年度から消防委員会を中心に組織検討を行なってきたと経過に触れ「07年度から再編成され2分団となるが、地域防災の中核として、活動を」と期待した。

引き続き、辞令交付式に移り、新分団長2人を始め、本部長、副分団長2人、ラッパ長、救護長、7人、班長16人、新入団員8人の合わせて38人に辞令を交付した。

新入団員を代表し、伝宝周さん(第5部)が「住民の生命、財産を守るために、職務を遂行します」と宣誓した。

このあと、新入団員と幹部は規律訓練を行い、気を引き締めた。 07年度辞令交付者は次の通り(敬称略)

▽本部長=栗山良人▽分団長=富永憲和(第1分団)、大庭竜二(第2分団)▽副分団長=原和彦(第1分団)、桃沢保(第2分団)▽ラッパ長=大沢剛典▽救護長=宮崎充宏▽部長=桝生孝浩(第1部)、吉沢俊彦(第2部)、小笠原泰樹(第3部)、荒井紀和(第4部)、寺沢秀昭(第5部)北沢豊(第6部)、北島敏紀(第7部)▽班長=大場茂、千村竜史、大場孝幸、若山冬樹、中川陽一、田中直之、小池久志、富永博文、北島憲治、富永卓、河田秀和、寺沢尚浩、片桐卓広、知久史郎、村田剛▽消防主任=竹沢淳

▽新入団員=金子浩幸、中島彰宏、宮沢浩司(以上第1分団)、伝宝周、小池貴士、宮崎晃一、中平健太、中平章浩(以上第2分団) -

手良中坪で井上井月を偲ぶ句会

伊那市手良中坪の有志でつくる「井上井月を偲ぶ句会」(向山日出男会長)は3月31日、中坪公民館で年に一度の句会を開いた。手良地区民から募った27句を選定し、上位3人を表彰した。

句会は、同会発足から続く8回目の恒例で、今回は2月から会員を中心に地区民へ句を募集したところ27人が一句ずつ提出。会の講師である春日愚良子さん=同市美篶=が選者となり上位3句を天・地・人の順番で選定した。

天に選ばれたのは、小松利江さん(69)=同地区八ツ手=の句「陽春のぬくもり残る客ぶとん」で、「3日間泊まったお客さんが帰った後、布団を干した時の安堵感を込めて詠んだ」という。選者の春日さんは「春が近づいて、干した布団から温もりを強く感じる」と高く評価した。

「井上井月を偲ぶ句会」は、俳人・井月が手良地区に足をよく運び、地元住民とも交流が深かったことから有志で発足。地元である3回の祭りに合わせ、会員から句を募集したり、吟行を開いたりしている。

一句ずつ講評する春日さん -

伊那谷新酒祭り 7日

上・下伊那の日本酒、地ビール9醸造会社の酒の飲み比べを楽しむ恒例のイベント「伊那谷新酒祭り」は7日、伊那市西町の春日城址(じょうし)公園で開く。5回目の今回は、飯田市の蔵元・喜久水が新規参加。景品や商品券をプレゼントする企画も展開し、公園の桜祭りを盛り上げる。

西町商店街の有志でつくる「ルネッサンス西町の会」(向山等会長、56人)の主催。地元酒造会社の「漆戸醸造」「仙醸」「宮島酒店」など9社の新酒20銘柄以上が並び、地酒はチケット1枚、ビールは3枚で1杯を楽しめる。年々と来場者は増え、昨年は県内外から約500人が集まったという。

今年は、桜をイメージした薄ピンク色の法被(はっぴ)を新調しメンバーは気合十分。ボンネットシャトルバスのピストン送迎(市駅前ビルいなっせ縲怏・黶A午後1時縲恣ッ9時)や、イノシシ一頭を使ったしし鍋(一杯300円)を用意している。

恒例の利き酒コンテストでは、正解者へ同会加盟店約30店で使える3千円相当の商品券をプレゼントする。

イベントは午後3時縲恣ッ8時。チケット販売は同2時からで、7枚つづり千円、5枚つづり500円で販売する。3時からの販売で千円チケットを購入した先着120人には、地酒(300ミリ)を贈呈する。

問い合わせは、会員の田中さん(TEL72・9118)、向山さん(TEL78・8719)。ホームページは、www.r-nisimati.com -

伊那消防組合に初の女性職員

伊那消防署で2日、消防職員の辞令交付式があり、伊那消防組合初となる女性職員が誕生した。消防士になったのは野牧加代さん(21)=同市長谷=。ほかの男性新入職員3人と共に緊張した面持ちで、伊那消防組合消防本部の早川正行消防長から人事通知書を受け取った。

関係者によると、06年4月1日現在、県内の女性職員は17人で、南信地方には諏訪、伊南の2消防組合に一人ずついる。これまで同署にも女性から応募があったものの採用試験に合格するまでには至らなかったという。

野牧さんは、救急救命士を志望し東洋医療専門学校(大阪府)を昨年度卒業。地元の長谷で消防防災ヘリコプターに乗った救命士が救助者を救急搬送している姿を見て憧れたという。

野牧さんは「女性ならではの優しさ、柔らかさが生かせればと思う。男性と比べて体力が劣っていることは自覚しているが頑張りたい」と意気込み。早川消防長は「職場の活性化につながれば」と期待している。

野牧さんは、4月中旬、県消防学校の初任科へ入校し半年間、消防士としての訓練に入る。その後、警防課に所属し、男性職員とともに24時間勤務にも当たるという。

伊那消防署では、今回の採用に合わせて女性用の仮眠室やトイレの改修をした。

伊那消防組合初の女性職員誕生。人事通知書を持ち、意気込みを語る野牧さん -

駒ケ根市で空家火災

1日午後8時ごろ、駒ケ根市上赤須にある原昭さん(65)=埼玉県=方の空家から出火。木造平屋建てトタンぶきの住宅1棟(約150平方メートル)と物置小屋(約10平方メートル)を全焼し、隣接の土蔵の壁の一部(約40平方メートル)を焼いて午後10時34分に鎮火した。駒ケ根署の調べによると、住宅は約10年前から空家となっているが電気は通じているため、漏電が原因とも考えられるとして調べを進めている。

-

新教育長に松村正明氏

中川村教育委員会は1日、臨時教育委員会を開き、新教育長に松村正明氏(62)=田島=を選任した。

松村氏は67年3月信州大学教育学部卒業、上田市立第2中学校を振り出しに、県内各地で小中学校に勤務、赤穂南小学校教頭、東春近小校長、飯島中校長を歴任し、05年3月退職。05年10月から村公民館長を務めた。任期は残任期間の2年間。 -

駒ケ根写真コンテスト表彰式

駒ケ根市観光協会(山浦義人会長)は31日「06年度駒ケ根観光写真コンテスト」の表彰式を駒ケ根高原美術館で開いた。入賞者12人のうち7人が出席し、市観光協会の宮沢清高情報企画部長から表彰状を受け取った。作品を審査した駒ケ根市出身の山岳写真家津野祐次さんは講評で「一瞬のチャンスを絶妙のタイミングでとらえている」「ほのぼのとした動きがある」「遠近感と色彩が見事」などとそれぞれの作品を絶賛した=写真。応募数は昨年度の105点を大きく上回る164点に上った。

入選作品は同館2階で4月15まで展示される。

入選者は次の皆さん。

▽最優秀賞=波木井芳雄(静岡県)▽優秀賞=下宮伸一(駒ケ根市市場割)前田真理子(愛知県)▽特別賞=松村茂雄(駒ケ根市梨の木)平沢善博(宮田村南割)太田秀男(駒ケ根市下平)▽入選=海野順子(松本市)向山世男(伊那市錦町)久保村由人(伊那市西春近)吉岡修(富山県)藤沢雪生(駒ケ根市赤須東)磯貝文男(愛知県) -

駒ケ根市辞令交付式

駒ケ根市は2日、07年度辞令交付式を市役所南庁舎で行った。異動職員約60人のほか、新規採用職員3人が中原正純市長から辞令を受け取って新年度をスタートさせた=写真。中原市長は約130人の職員を前に訓示し「今年度の人事異動は極めて小規模だが、若い感性にあふれる3人を新たに迎えた。大変頼もしく、これからの活躍を期待したい」とした上で「佐藤収入役が任期を1年残して退任したその気持ちを受け止め、佐藤さんの分まで頑張らなければならない。ほかにも副市長、会計管理者の導入、女性課長の登用などの機構改革を行った。自力・再生・向上型予算の目指すべき方向を職員一人一人が理解し、将来に向かって明るい展望の開ける市になるよう、創造性を忘れずに努力してほしい」とげきを飛ばした。

-

駒ケ根市消防団任命式

駒ケ根市消防団(小平佳司団長)は1日、07年度の辞令交付式を市民体育館で行った。新副団長、新分団長2人をはじめ昇格の団員と新入団員らが団長から辞令の交付を受けた。小平団長は52人の新入団員に対し「入団したきっかけはいろいろだろうが、入団したからには地域の安全・安心のために持てる力を十二分に発揮してほしい」とした上で全員に「いよいよ新年度がスタートする。一致団結して団の伝統をしっかりと継承していってほしい」と激励した。

辞令を受けたのは次の皆さん(丸数字は分団)。

◆副団長=北原義康◆分団長=(2)田中良英(3)松崎宗孝◆救護長=中嶋健作◆副分団長=(1)北原義伸(2)北沢隆(3)原浩則(5)藤井茂◆副救護長=下島裕一◆バイク隊長=倉田義裕◆部長=(1)石沢正志、小原正隆(2)林健司、北沢文彦(3)平沢勝也、下島篤(4)北原伸一(5)滝沢博文、宮沢剛◆班長=本部・水野毅(1)春日浩幸、小林昌誠、石原政伸、唐沢庄二、小池満、酒井健一、宮崎越百(2)下島良司、中城雅志、清水義和、宮沢郁夫、宮沢伸浩、吉瀬哲郎、土屋浩之、林芳正(3)松本寛明、飯島和彦、気賀沢治典、久保田公明、森田徹也、奥村真治、横山大樹、大前勉(4)岡庭篤、木下昌俊、下島重一、宮沢武史、田村真、北原祐二、竹村俊文、小林建蔵(5)春上聡、福沢勝明、下平直樹、市村実◆団員=本部・武藤かんな、堺沢多賀也、小町谷真奈、中村萌、大槻友基、林彩(1)水上智志、渋谷浩輔、宮島洋一、宇佐美誠、谷口昭一、細田政夫、榎本太朗、倉田拡(2)西沢昌志、北原太將、平沢友浩、中山雅人、二ツ木弘幸、井上純一朗、久保田英司、村上将太、松崎比揮、村上智(3)樋野正樹、守屋直樹、唐木俊彦、五味孝仁、川上晃、竹内輝雄、佐々木宗一、石田裕樹、塚越真巨人、下村洸一、中坪智幸、松崎将和(4)木下潤一、菅沼剛、滝沢裕二、菅沼雄也、木下善則、湯沢伸一、宮下直輝、小林厚志、伊藤浩、竹村正俊、北原聡、小林太一(5)落合仁、市村俊晴、片桐浩志、大沼哲憲 -

県議選 駒ケ根市区 中盤戦

駒ケ根市区(定数1)は前職の佐々木祥二氏(55)=無所属、赤須東=と現職の林奉文氏(61)=あおぞら、南割=が立候補。4年前と同じ顔ぶれの2人による一騎打ちとなった選挙戦は、日を追うごとに激しさを増している。両陣営とも目標得票数を1万2千程度として、市内全域を回る遊説や街頭演説を行うなど支持者獲得に必死だ。

前回選では新人だった林氏がわずか255票差で佐々木氏をかわして初当選を果たした。県議として田中知事に不信任を突きつけた佐々木氏と、知事を支持する姿勢を鮮明に打ち出した林氏との明暗がくっきりと分かれた選挙だった。あれから4年が過ぎ、県知事は村井氏に、2人の立場は県議と一市民にそれぞれ変わったが、両候補の考え方は基本的に変わりがないという構図だ。村井知事の政策を支持する佐々木氏が「風は変わった」として攻勢を強めているのに対し「田中氏の改革路線を後戻りさせてはならない」と訴える林氏。争点が鮮明であるだけに、真っ向から対立する互いの主張を有権者がどう判断するのか注目される。

昨年8月の知事選での駒ケ根市区の得票数は村井氏9597、田中氏9206でその差はわずか391票。今選挙を「村井県政の信任投票」と位置付ける向きもあるが、この票差を見てもかなり僅差の勝負となることが予想される。一方、投票率は70・2%だったが、今選挙ではそこまでは達しないだろうとの見方が有力。投票率が低迷した場合、組織票を抱える陣営に有利な結果となるのが一般的だが、その意味で投票率とともに浮動票がどう流れるのかが勝敗を大きく左右すると見てよさそうだ。

佐々木氏は強力な後援会組織をフルに活用し、地区ごとに連日連夜の演説会を開催している。林氏は車で遊説しながら毎日20カ所以上で随時街頭演説を行っているほか、4日夜に駅前ビル・アルパで個人演説会を開く。 -

南箕輪村消防団・赤十字奉仕団07年度任命式

南箕輪村消防団・村赤十字奉仕団の07年度任命式が1日、村民センターであった。消防団初の学生も含む21人の新入団員、幹部を任命し、消防団と奉仕団、それぞれの任務遂行を誓った。

唐木一直村長は、「新入団員、奉仕団幹部の皆さん、先輩の指導の中で訓練に励み、1日も早く立派な団員になることを期待する。幹部は使命達成のため活躍を期待する」と式辞を述べた。

宮島忠夫団長は、「災害現場で自らの身を守り安全迅速に立ち向かうため訓練を重ね、立派な団員になってほしい。幹部は押し付けではなく理解できる訓練指導をお願いしたい。自分の村は自分で守る地域愛の心で活動していただきたい」。日戸陽子奉仕団委員長は、「人道、博愛の精神のもと災害時の団の役割は極めて重要。救急法、家庭看護法を日ごろから学び、訓練し、身につけなければならない。地域で手を取り合って身近な奉仕の和を広げていこう」と訓示した。

村消防団は本年度、救護班長に入団10年目の石川明美さん(32)=会社員=を女性初の幹部に任命した。「所属部や救護班でよくしていただいたので続けてこられた。救護班に新しく入ってくる方もいるので基礎から学び、災害に備えていかに動いていけるか、訓練していきたい」と抱負を述べた。救護班は19人体制(うち女性5人)で活動する。

消防団初の学生団員は、新潟県魚沼市出身で信州大学大学院生の五十嵐啓介さん(23)=沢尻。第4分団第1部に所属。3月に信大農学部を卒業し、村での生活は4年目になる。

昨年7月の豪雨災害時、住民が避難しているときに大学では授業をしていたことで「大学と村の連携が取れていない」と感じた。「学生は何も出来ずに終わった。学生も何かできる」と考え、沢尻の詰所を何回か訪れ入団を決めたという。

「社会人のようには活動できないが、出来る限り最大限のことをさせてもらおうと思う。将来、中越に戻ったときも消防団のような組織に入って地域のために活動したいと考えている。これまで村のために何もできなかった。お世話になったお礼をしたい」と力強く語った。 -

伊那市子育て教育支援相談室開所式

幼児期から青年期までの総合的な相談窓口「伊那市子育て教育支援相談室」の開所式が2日、山寺前橋町の「希望の家」であった。教育相談員、保健師、保育士、臨床心理士など、子育て支援に携わる関係スタッフを1カ所に常駐させ、軽度発達障害児の支援から不登校、いじめ、児童虐待など子育て、学校教育などに関する包括的な支援体制を実現。来室、電話相談のほか学校や保育園への巡回相談を行い、問題の予防にも努めていく。

市ではこれまで、子育て支援と児童相談に関する窓口が分かれていたため、各部署が連絡を取り合いながら対応しなければならない状態にあった。しかし、さまざまな問題に対処するためには総合的な支援体制が必要であると判断。相談窓口の一本化を図った。

相談室には各関係部署のスタッフが常駐するほか、県のホットラインと連携して24時間体制で緊急時の対応に当たる。今後は相談室の周知を図り、保育園や学校などを巡回しながら問題の掘り起こしに当たる。

山口志ほ香課長は「今の子どもの問題は大人社会から起こっているもの。子育てする親だけではなく、地域ぐるみで考えていくようにしていきたい」と話していた。

不登校、いじめ、学力不振、集団不適応などといった相談を中心に児童相談所に寄せられる相談件数は年々増加している。

相談室の対応時間は午前8時半縲恁゚後5時半。

問い合わせは(TEL72・0999)へ。

1210/(日)