-

あじ~なで彼岸花市

春分の日を前に17、18日、南箕輪村にあるJA上伊那の直売所「ファーマーズあじ縲怩ネ」で彼岸花市が開かれている。黄色や白色、紫色などのキクを中心に約3500束が並び、会場を彩っている=写真。

毎年彼岸に合わせて開催しているイベントで、この季節上伊那では生産されていないキクは提携を結ぶ愛知県と沖縄県のJAからから取り寄せているほか、アルストロメリアやバラなどは地元生産者が出荷している。

18日が彼岸の入りとなることもあって会場には準備のために訪れた買い物客などが集まり、一つひとつを見比べながら好みの束を購入していた。

キクのセットは1束400円。

また、同店では来週24、25日に3周年記念セールを開催する予定で、当日に多くの農産物をそろえるための準備を進めているという。

担当の埋橋弘行さんは「基本的に価格もすべて安くなる。安全・安心を心がけ、地元や提携先から旬の良いものを提供したい」と話していた。

彼岸花市、3周年記念セールの開催時間は午前9時半縲恁゚後6時。 -

小沢花の会が春高駅伝を前に陸上競技場を花で飾り付け

春の高校伊那駅伝2007を翌日にひかえ17日、伊那市の「小沢花の会」(池田清和会長)は発着点である伊那市陸上競技場にシバザクラやパンジーなどのプランター360箱を設置した=写真。

競技場内へのプランターの設置は7年目。毎年トラックの内側へ円状にプランターを並べるようにしているが、半分は伊那市振興公社が準備。残り半分を同会が担当している。

花は12月下旬ころに植え、この日に合わせて咲きそろうよう管理。今年はパンジーも間に合った。

プランターの設置作業には会員約60人が参加。地元の高校生選手選手も作業に加わり、プランターの色が交互になるように設置していった。

池田会長は「3年ほど前から高校生も手伝ってくれるようになった。花の会も高齢化してきているので助かっている」と話していた。 -

春の高校伊那駅伝 あした号砲

2つのアルプスをたすきでつなぐ新コースで18日に開く、「春の高校伊那駅伝2007」の開会式は17日、伊那市の県伊那文化会館大ホールであった。出場する県内外の選手ら約1500人が集まり、互いに健闘を誓い合った。

前回大会で男子総合優勝した佐久長聖の片桐剛司主将(2年)が選手宣誓。「冬場の練習で培った成果をアルプスの山々を背に、春の伊那路を激走したい」と力強く述べた。

新市誕生、男子30回を記念し、伊那西部広域農道を中心とした旧コースから市街地、高遠町を通る新コースで実施。男子6区、42・195キロ、女子5区、21・0975キロで健脚を競う。

招待高校は、計16校で、昨年の全国大会優勝の男女各校など計16校。17日現在、男子81校、女子46校の計127校がエントリーしている。

競技スタートは、女子が午前10時、男子が午後0時5分から。

選手宣誓する佐久長聖校の片桐主将 -

伊那小6年仁組・最後のコンサート

伊那市の伊那小学校6年仁組(赤澤敏教諭、34人)は16日夜、市駅前ビルいなっせで、総合活動で取り組む手作り楽器の演奏会「卒業コンサート」を開いた=写真。卒業を控えた仁組最後の活動。児童たちは、鳥笛や太鼓など数種類の楽器の音色が、集まった保護者ら約150人を魅了した。

仁組は、4年生の2学期から手作り楽器に挑戦し始めた。秋の校内音楽会の初演奏から発表の場は次第に増え、本年度5月には、千葉県のテーマパーク「東京ディズニーシー」でも手作り楽器を演奏している。

最後の演奏会に向けて取り組んできた児童たちは、アンコールを含む全17曲を披露。これまでのコンサートでも定番の「コンドルは飛んで行く」の演奏では、観客の拍手が最高潮となりわいた。

「皆で協力することの大切さ教えてくれた赤澤先生のおかげ」と花束と寄せ書きを恩師にプレゼントもした。プログラムの中には、成長した我が子を送り出すため、児童に内緒で練習してきた保護者の歌の合唱もあった。

小森龍君(12)は「皆に楽しんでもらえて本当によかった。仁組がいろんな場所で演奏できたのは地域の人や家族のおかげだと思っている」と話した。 -

心のパトロール員・委嘱

伊那署は17日、伊那市西町の区民と大型量販店・アピタ伊那店の協力を得て、少年の万引き防止を目的とした活動「心のパトロール員」の委嘱をした。県下初の試み。伊那店の山田清茂店長が同区の区役員や有志ら20人を委嘱し、防犯効果を期待した。

心のパトロール員は、腕章を付けたパトロール員が店内で買い物をすることで、「万引きしよう」と思っている子どもたちの心の歯止めをかける目的。少年による万引き事案が県内で減少する中、同署管内では増加傾向にあるため、特に同事案が多い同店で実施していく。

パトロール員代表の中村宏西町区長が「アピタ伊那店での被害の減少を誓います」と決意表明。山田店長は「地域に生活する皆さんと共に取り組むことに意味がある。他の地域にも波及することを期待する」と話した。

伊那署によると、昨年の少年非行の状況は、犯罪少年は84人(前年比7減)。初発型非行である万引きは全体の58・3%の35人(同8人増)だった。過去5年の統計では、土・日曜日が多く発生し、時間帯は午後4時ごろだという。

同署では今後、活動によって効果があるかを研究しながら実施していく。

委嘱後、パトロール員が腕章を着けて店内を巡視 -

【記者室】男の涙竏鋳・w校卒業式で

卒業といえば涙がつきもので、中学校の卒業式でもかなりの女子生徒が感極まって涙を流す。これは別に珍しくはないが、まれに男子の中にもこみ上げる涙を押さえ切れずに目頭をぬぐう生徒がいる▼多くの男子が普段と変わらぬ表情で平然と式に臨む中で不覚にも涙を見せた男子生徒は式後、同級生らに冷やかされ、ばつが悪そうに照れ笑いしながら「しょうがねえじゃん」などと言い訳をしているが何の、恥じることはない。涙があふれ出るほどの思い出があることを自慢したらよい▼男たるもの、人前で涙を見せるものではない竏窒ニ聞かされて育った者にはその純粋さがまぶしく、うらやましいのだ。感受性の豊かさを誇りとし、その素直な心を持ち続けてほしい。(白鳥文男)

-

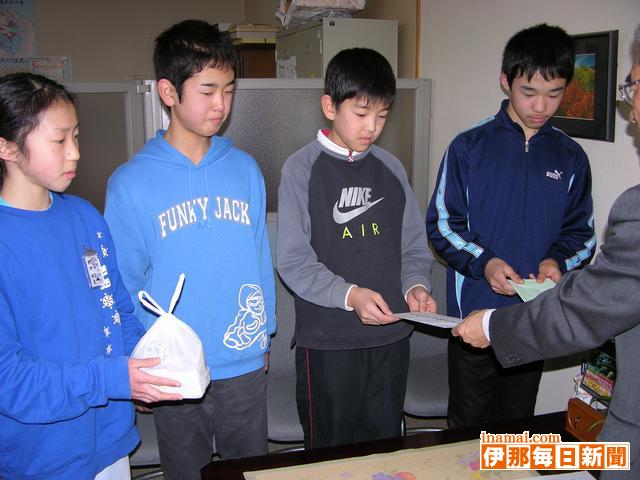

赤穂小が市社協に寄付

駒ケ根市の赤穂小学校児童らが15日、駒ケ根市社会福祉協議会を訪れ「福祉に役立ててください」と現金などを寄付した=写真。同小のふれあい交流委員会(顧問・赤羽隆教諭)は今年度のアルミ缶回収活動で得た収益金約3万4千円と、過去に貯めた使用済み切手数百枚を寄付。6年1組(横山英志教諭)は市社協などが9月に開いたふれあい広場に出店したバザーの売上金の一部1万5千円を贈った。受け取った市社協の堀勝福事務局長は「皆さんの気持ちを大切にして、体の不自由な人や、恵まれない人たちのために使わせていただきます」と礼を述べた。

-

駒ケ根市の2中学校で卒業式

駒ケ根市の赤穂中学校と東中学校で16日、それぞれ卒業式が行われた。365人の生徒が9年間の義務教育を終え、通い慣れた学び舎に別れを告げた。

東中(小木曽伸一校長)の卒業生は男女それぞれ31人の計62人。卒業生代表の青木美智子さんは涙で声を詰まらせながら「3年前、期待と不安を胸に入学して以来たくさんの思い出ができた。その間、時に厳しく導き、優しく見守ってくれた先生や家族に心から感謝したい。3年間共に過ごした友達との思い出はずっと忘れない。これから進む道は一人ひとり違うが、学んだことを忘れず一生懸命歩んでいきたい」と答辞を述べた。

卒業生は在校生らの歌う『蛍の光』に送られながら、多くの思い出が詰まった母校を静かに後にした=写真。

小木曽校長は式辞で「中学校生活の中で多くのことを学んできたはず。この3年間で身につけた自分の力を信じて、これからもたくましく歩んでほしい」と励ましの言葉を贈った。 -

赤穂東小6年生を送る会

駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)で15日、6年生を送る会が開かれた。卒業まで残すところ1週間となった6年生に小学校生活最後の思い出をプレゼントしようと在校生が学年ごとに呼び掛けや歌、寸劇などを披露し、手作りのメッセージカードを贈ったほか、花のアーチで6年生の卒業を祝った=写真。在校生らはそれぞれ「お世話になりました。中学へ行っても元気で頑張ってください」などとメッセージを贈って感謝の気持ちを伝えた。

4年生は6年生を詠んだ短歌を大きな紙に書いて発表。「縦割でみんなの手本6年生 そのおかげです どこもピカピカ」、「活気ある元気なあいさつ学び舎に絶やしはしないぞ ぼくら後輩」などと全員で読み上げた。

1年生は寸劇を披露した。6年生が掃除のやり方を優しく教えてくれたことなどを題材にしたユーモラスな演技で児童や教職員らの笑いを誘っていた。

市内の5小学校は20日に修業式、22日に卒業式をそれぞれ一斉に行う。 -

公営特養みすず寮を守る会、拡大改組へ

伊那市の特別養護老人ホームの経営移管に反対してきた「公営特養みすず寮を守る会」(原弘代表)は16日、声明を発表し、今後は幅広い視点から福祉や社会保障などを見守る団体に拡大改組する方針を示した。

みすず寮に関しては上伊那福祉協会への経営移管する方針が打ち出されているが、同会は市に対し公営存続を要求。署名活動や移管手法に対する異議申し立てをし、この日までに個人署名22506筆、団体署名114筆を集めた。

しかし、16日の市議会は移管に関する2議案が可決。上伊那福祉協会への経営移管が正式決定したため、今後は会を発展的に継続すしながら拡大改組する方針を固めた。

竹松成就副会長は「守り会としては残念。最後のとりでを公営で残してほしいと活動してきたが、今日の可決で移管が決定してしまった。今後は行政改革大綱に基づきさまざまな改革を進めようとしているが、福祉を後退させないよう、監視していかなければならない。新たな気持ちで展開していきたい」と語った。

新組織は31日の集会で発足したいとしている。 -

伊那公園でサクラの管理講習会

伊那市は16日、公園などにあるサクラの管理に当たる伊那市振興公社職員などを対象としたサクラの管理講習会を伊那公園で開いた。振興公社職員と同公園のサクラを管理する桜愛護会のメンバー9人が参加。高遠城址公園の桜守として高遠コヒガンザクラの管理に当たっている稲辺謙次郎さんを講師に迎え、管理のうえで注意すべき点などを学んだ=写真。

伊那市では昨年6月、市職員でつくる「日本一のさくらの里構想プロジェクト」を発足。サクラをはじめとする花づくり構想を検討してきた。その中で、市内のサクラの状況などを調査したところ、高遠城址公園以外の場所では管理方法を知らないがためにサクラの管理が行き届いていない実情にあることが分かった。そこで、年間を通じたサクラの管理方法を知ってもらうため、今回初めて講習会を企画した。

稲辺さん木のせん定方法や病気の対処方法などを伝授。参加者からの疑問に応えながら、「病気もせん定も早いうちに対処することが大切」と説明していた。 -

かんてんぱぱで手づくりぬくぬく展~陶・鉄・染~

個性あふれる手作り作品が並ぶ「手づくりぬくぬく展竏駐ゥ・鉄・染竏秩vが18日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。県内在住の4作家によるオブジェやアートストーブ、手描き染めの掛け軸などが、訪れた人の目を楽しませている=写真。

手作り作品でつくる心温まる展示会を楽しんでもらおう竏窒ニ、県内で工房を構える陶芸、鉄工芸、染色の作家らが企画した作品展。

出展者の一人、斉藤俊一さんは、リンゴを模ったまきストーブや、ハリネズミの形をした手あぶりストーブなどを出展。鉄を溶接して世界に一つだけのオリジナルストーブを製作しているが、どれもオブジェのような様相で見る人を驚かせている。

そのほかの作家も、独自の感性で一つひとつを作り上げているため、それぞれの微妙な風合いの違いが楽しめる。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後4時)。 -

06年度上伊那地方青少年育成会連絡協議会表彰

上伊那地方青少年育成会連絡協議会(畑房男会長)は15日、06年度表彰式を伊那市の県伊那合同庁舎で開き、上伊那で子ども会活動や青少年の健全育成に尽力している7人を表彰した=写真。

本年度の被表彰者はスポーツの指導者として青少年育成に従事してきた5人、青少年育成委員1人、公民館長1人。それぞれ5縲・9年間、各方面の取り組みに携わり、子どもの健全育成に貢献してきた。

子ども育成会と連携しながら「田切子ども広場」を設置し、子どもの居場所やボランティア体験の場づくりに取り組んできた飯島町の井口明夫さん(69)は「02年から田切子ども広場を続け、子どもたちの生きる力を育んでいる。これからも育成会と手を取り合って子どもたちのためにがんばっていきたい」と抱負を述べた。

被表彰者は次のみなさん。

◇野溝なつき(伊那市)竹村正司(駒ヶ根市)玉木秀明、土村和幸、林英彦、富永芳幸、井口明夫(以上飯島町) -

伊那のおもてなし料理新作発表会

特産品を使ったもてなし料理はいかが竏秩B県や上伊那農業協同組合(JA上伊那)などでつくる「上伊那!食べたい」提案隊は14日、「伊那のおもてなし料理」新作発表会を伊那市の高遠さくらホテルで開いた。一般参加者や観光、飲食店関係者、生産者など約110人が参加し、シカ肉や行者ニンニクなどを用いた和食、洋食メニュー全13品を試食。味を確かめながら新メニューとしての可能性を模索した。

イベントは上伊那の特産品を使った新たな調理方法の提案などを通して特産品の普及拡大を目指す活動の一環。今回は1月の試食会で披露した料理をもとに考案した「もてなし料理」を、各方面の関係者に試食してもらう場を設けた。

各料理にはもてなし料理にふさわしいネーミングをつけ、コース風に一品ずつ運ぶようにした。また、参加者には見た目、工夫、印象などいくつかのポイントを5段階で評価してもらった。

料理の中でも、シカ肉や伊那市長谷で育てられている「ホロホロ鳥」などは野菜との相性も良いと好評だったほか、チーズフォンデュのように具材をお湯で湯がいて味噌ダレにつけて食べる「鹿肉。馬肉を使った変わりフォンデュ」は、「楽しみながらパーティーで食べるのにはいい」という声もあった。

観光施設関係者の一人は「新しいメニューとして取り入れる検討材料になる」と話していた。 -

飯島町の人事異動

飯島町は16日、4月1日付けの人事異動を内示した。こども室や子育て支援センター新設など子育て支援を強化し、課長級7人(うち昇格4人)、課長補佐・係長級12人(うち昇格5人)、一般職員12人、保育士14人と異動総員45人と大規模となった。新規採用2人、退職4人。課長級の昇任では、産業振興課長に中村澄雄氏が、伊南行政組合事務局次長に米田章一郎氏が、教育次長には塩沢兵衛氏、議会事務局長には折山誠氏が就く。

組織改革では教育委員会にこども室を設置し、室長には大久保富平氏が、子育て支援センターも入れ、センター所長は高坂裕子氏が着任。会計室は地方自治法の改正により会計課になり、会計課長には宮脇康治氏が就く。このほか、全体的に町の重点施策を中心に職員配置した。 -

飯島中学校の卒業証書授式

飯島町の飯島中学校(竹沢代蔵校長)で16日、卒業証書授与式が行われ、100人(男52、女48)が9年間の義務教育を修了し、思い出深い学びやを後にし、新たな世界に飛び立った。

在校生や教職員、保護者らの拍手の中、卒業生らはさわやかな笑顔で入場。

竹沢校長は卒業生一人ひとりに卒業証書を手渡し「心ゆさぶる歌声、感謝の気持ちを持ったすばらしい学年だった」と校内での卒業生の姿に触れ「高校ではたくさんの本を読み、自ら学ぶ学生であってほしい」と期待し、門出を祝った。

在校生を代表し、酒井裕美さんは「どんな時にも気軽に、優しく接してくださった」と感謝し、「部活や清龍祭など、何事にも一生懸命に取り組む先輩の姿勢はすばらしく、感動的だった。私たちは後を引継ぎ、歴史ある飯島中学校の伝統を守り、発展させるように頑張ります」と誓い、送辞とした。

これを受け、卒業生を代表し、北村優汰君は「たくさん学び、たくさん経験した3年間だった。中学生活では、友だちがいかに大切な存在かを実感した」と振り返り「新たな気持ちでそれぞれの道に旅立つが、困難に立ち向い、立派な人間になりたい」と旅立ちの決意をにじませた。

全員で体育館いっぱいに「大地讃頌」を響かせ、卒業生は万感の思いを込めて「旅立ちの日に」を歌い上げ、別れと旅立ちの歌とした。

なお、中川村の中川中学校でも06年度卒業証書授与式が行われ、77人が義務教育の過程を終え、巣だった。 -

中川村福祉有償運送協議会

中川村は15日、役場で村福祉有償運送協議会を開き、新たに事業主体として申請があった3団体について、審査し、承認した。

承認されたのはNPО法人リブサポート南信州(駒ケ根市)、NPО法人障害福祉地域生活支援センター「キープ」(飯田市)、社会福祉法人信濃こぶし会(豊丘村)、3団体はすでに他地区で有償運送業の登録済みで、長野陸運支局に中川村への拡大の許可申請をする。

会には社協やタクシー事業者、移動困難者、知識経験者などの代表ら12人の委員が出席し▽申請指針▽運送条件▽対象者の要件▽運行範囲▽使用車両▽運転者▽運送対価-などを盛り込んだ判断基準を確認した後、各団体が提出した業務計画や運行規約、料金表、運転者名簿、移動困難者等の状況などの書類を審査し、承認、推薦することを決めた。

また、NPО法人ふるさとづくり・やらまいかのエリア制基本料金の見直しについても合意された。 -

議会閉会中川村

##(見出し(1))

##(見出し(2))

中川村議会は16日、本会議を開き、条例改正1件、指定管理者の認定、人事1件、議員発議2件を追加提案、初日上程されていた07年度予算7件と合わせ12件を原案通り可決、閉会した。

追加議案は「職員の勤務時間及び休暇に関する条例の1部改正」「アンフォルメル中川村美術館の指定管理者の指定」で、アンフォルメル中川美術館管理組合を指定。期間は4月1日縲・0年3月31日。

人事は教育委員会委員の任命で、教育委員で教育長の北村俊郎氏の3月末退任の申し出を受け、欠員となる委員に、現公民館長の松村正明氏(62)=田島=を任命するもの。

松村氏は67年3月信州大学教育学部卒業、上田市立第2中学校を振り出しに、県内各地で小中学校に勤務、赤穂南小学校教頭、東春近小校長、飯島中校長を歴任し、05年3月退職。05年10月から村公民館長を務める。

任期は残任期間の4月1日縲・9年9月30日、4月1日に臨時教育委員会を開き、新教育長を決める。

議員発議は▽村議会委員会条例の1部改正▽議会会議規則の1部改正。 -

市街地を試走 応援期待

2つのアルプスを結ぶ新伊那市を舞台に健脚を競う、18日の「春の高校伊那駅伝2007」の開催が近づき、16日、県内外の出場全135校のうち数十校が現地入りした。新コースとなった中心市街地や高遠町へ向かう道路などでは、選手たちが走り込む姿が目立った。

男子30回大会、新市誕生を記念した今大会は、これまでの郊外にある農道を利用したコースから、応援のしやすさ竏窒lえた新コースで開催する。この日は、市駅前ビルいなっせ2階市民ロビーに「インフォメーションコーナー」も設け、新コースの説明パネルなども展示し始めた。

男子、女子コースの経由場所となる中心商店街では、多くの選手らが練習。前回大会も走った比叡山高校(滋賀県)の男子生徒は「市街地を通ることで声援もにぎやかになりそう。応援は選手にとって力になるので頑張りたい」と話していた。

17日午後4時30分から県伊那文化会館で出場135校、約1300人のランナーが集まり、開会式を開く。 -

名物丼・ス味・スに期待!宮田村の飲食店、腕振るい個性もいかして

宮田村の・ス名物丼・スの発売開始を1週間後の24日に控え、提供を予定する村内の飲食店12店では着々と準備が進んでいる。村の特産山ぶどうワインを使うことが最低限のルールだけに、個性を出すのが各店の腕の見せ所。芳醇なワインの風味を丼に最大限活かそうと、料理人たちが取り組んでいる。

町2区の「すしよし」は鶏、豚、牛の3種類の丼を提供予定。店主の下浦茂則さんは「ワインが強過ぎると丼にあわないし、弱過ぎるとインパクトがない。丁度良いバランスを見つけるのに苦労した」と話す。

しかし、自身も納得する味に仕上がり、仲間うちで開いた試食会の反応も上々。手応えをつかんでいる。

村役場近くのレストラン「ときわ」は鶏肉を使った丼で勝負。

玉ネギ、ゴボウに水菜などをつけ合わせ、さらに温泉卵もトッピング。オーナーの太田光一さんは「ワインで深みが広がり最高の自信作。多くの人に食べてもらいたい」と発売開始を待ちわびる。

JR宮田駅前近くの「萬里」はローメンが人気の店。ここも鶏肉を使うが丼とローメンのハーフサイズを組み合わせたセットメニューも用意する予定だ。

同店の岩淵光江さんは「参加店がこんなに多いとは正直驚き。みんな村の活性化につながればって思っているはず」と期待する。

村の第三セクター宮田観光開発が運営する新田区の温泉施設「こまゆき荘」も名物丼を同施設食堂で提供する。先日社外モニターを招き、板場の調理師らが考案した14種類の丼で試食会を行なった。

スパイスの効いたカレーにワインを組み合わせてソースにしたり、炊き込みご飯を使ったりと多彩。

今後絞り込み、提供するのは1種類の予定だが「どんな反応が寄せられるか楽しみ」と期待感は強い。 -

宮田中卒業式

宮田村宮田中学校の卒業式は16日、同校体育館で開いた。96人が巣立ちの春を迎え、周囲の支えに感謝。互いの協力もあったからこそ卒業を迎えられると、絆を確かめ、思い出詰まった母校に別れを告げた。

従来の卒業式は参加者全員がステージに向かって座る会場の設営方式だったが、「お互いの顔を見て旅立ちを祝おう」と、卒業生、在校生、保護者、来賓が向き合う「対面式」を初めて採用した。

卒業生代表の松澤祐希君は不安だらけで始まった3年間の学校生活を振り返りながら「全校の協力が私たちを勇気づけてくれた。自己を見るという言葉を大切に、新生活を一歩一歩踏み出したい」とあいさつ。

在校生代表2年の岸本彩香さんは「私たちを引っ張り常に先頭に立った先輩方のことを1、2年生は誇りに思っている。その強い心で一層素敵になって」と言葉を贈った。

新津吉明校長は「生きていくことは楽しいことばかりではない。歯を食いしばって乗り越える力を育み、人のために心を動かせる人になって」と激励し、成長した子どもたちの姿を実感しながら卒業証書を手渡した。 -

商工会工業部会が村内企業視察

宮田村商工会工業部会はこのほど、村内企業の視察を行ない、省エネ対策を徹底的に施した新工場の稼動を始めたダンボールや金属加工のユーエスアイ=新田区=を見学した。

村内の高い技術力や経営者の理念を知ることで、各社が今後に活かそうと、視察は毎年実施。村内製造業の研さんの機会となっている。

この日は工業部会以外の商工会員や村議、村職員も参加し、同社の浦野勇社長から話しを聞いた。

地球規模の温暖化に対応しようと、太陽光発電で稼動電力の一部を賄い、断熱なども組みあわせて省エネ対策に取り組んでいると説明。参加者は先進的な環境配慮などにふれて、意識を高めていた。 -

伊那市議会 副市長2人制を賛成多数で可決

伊那市議会は16日、副市長2人を置く副市長定数条例について、議員6人が「1人とする」修正案を出したが賛成少数で否決、原案通り賛成多数で可決した。

委員会付託された総務委員会中村威夫委員長の報告を受け、前沢啓子議員ら6人が行政運営が厳しい中、特別職の経費削減などを図るため、修正案を提出。「行政改革が叫ばれ、職員が減らされているにもかかわらず、なぜ理事者だけが現在のままでなければならないのか」と理由を述べた。

討論は、修正案に賛成4人、反対3人がそれぞれ意見を述べた。

「市民に福祉施策など補助金の減額、事業の廃止を押し付けながら、副市長2人とすることは納得できない」と賛成する一方「理事者が現場主義で、市民の声を聞きながら行政を進めることは大切」と原案を支持する意見があった。

採決は起立で、修正案に対する賛成は提出した6議員のみだった。

副市長の給与を含む市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例では、賛成多数で可決。

4月から収入役を廃止し、市政全般の「総括」、行政改革や子育て支援、産業立地、未収金対策などに当たる「特命」の副市長2人を置く。給与(月額)は、それぞれ76万8千円、68万1千円。

追加提案された副市長(特命)の選任で、収入役白鳥孝氏(51)=西箕輪=を決めた。任期は4年。 -

伊那技専で修了式

県伊那技術専門校(石川秀延校長)は16日、修了式を開いた。6カ月縲・年の訓練期間を終えた訓練生48人(男子39人、女子9人)が思い出の学び舎に別れを告げ、それぞれの進む道へ新たな決意をした。

石川校長は、訓練生らに修了証書を受け渡すと「新たな世界に向け、大きな希望と期待を膨らませていると思う。一人ひとりが無限の可能性を開花させるには皆さんの誠実な気持ちが必要。物事の本質を突き詰める努力を心がけて」とあいさつした。

在校生代表のメカトロニクス科1年の伊藤喜夫さんが「それぞれの場でさらなる技能向上を目指して取り組んで」と送辞。同科を修了した鎌倉隆宏さんは「これまでの経験は何事にも変え難い財産。これからも技能、技術を向上させ、地域社会に貢献していきたい」と答えた。

修了生は、メカトロニクス科、ソフトウェア設計科、木造建築科、木工科、機械科、機械科デュアルシステムの計48人。16日現在の就職内定者は32人と全体の66・7%。平均年齢は30・8歳。

修了証書を受け取る修了生 -

県議選 南信地区県議選立候補説明会

県選挙管理委員会はによる県議選(30日告示、4月1日投開票)の南信地区立候補手続き説明会が15日、伊那市の県伊那合同庁舎であり、上伊那からはすでに出馬を表明している8派が出席した。

上伊那の内訳は伊那市区から2派、駒ヶ根市区から2派、上伊那郡区で4派。出席者は、立候補手続きや公職選挙法、政治資金規正法に伴う寄附の制限などについて約2時間の説明を受けた。

届出書類の事前審査は26日となる。 -

ピアノの椅子寄贈

宮田村民会館のピアノ調律を専属で務める伊那市富県の調律師牧田稔さんが15日、ピアノ演奏時に主に使う「トムソン椅子」1台を同村教育委員会に寄贈した。

村民会館にはピアノがホールと練習室の2台あるが、椅子は1台しかなく兼用していた。

寄贈された椅子はホールに常備し、新井洋一教育長は「長年欲しかった。大切に使わせて頂きます」と、利用者の使い勝手も良くなることに感謝した。 -

福祉を考える企業とボランティア団体交流会

駒ケ根市内の事業所などでつくる「福祉を考える企業の会」(今井秀臣会長)は14日夜、市内のボランティアグループとの交流会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。06年度の福祉活動助成事業として「視覚障害者 虹の会」(塩木増彦会長)と「ときめきランチ」(北沢里子代表)に対し、それぞれ20万円と10万円の助成金を贈った=写真。2団体は活動の計画や詳しい内容などについて発表した。参加者は4グループに分かれて分散交流会を行い、企業での障害者雇用の現状や課題などについてそれぞれの立場から意見を交わした。

今井会長はあいさつで「企業はボランティアに関してはしろうとだが、ボランティア団体の皆さんの体験を聞き、なかなか進展しない障害者雇用など、企業として取り組めることを考える機会にしたい」と述べた。 -

駒ケ根青年海外協力隊修了式

駒ケ根市の国際協力機構駒ケ根青年海外協力隊(加藤高史訓練所長)は14日、06度第3次隊の派遣前訓練修了式を同訓練所で行った。70日間の訓練を終えた候補生206人は加藤所長から一人一人修了証とエンブレムを手渡され、晴れて正式隊員となった喜びをかみしめた=写真。隊員代表の住谷美奈さん(バングラデシュ派遣)は「訓練所での70日間は今まで経験したことのないような密度の濃い時間だった。私たちが任国でできることは本当に小さなことかもしれないが、一つ一つ着実に活動していきたい。2年後に笑顔で日本に戻ってくることを誓う」と謝辞を述べた。

国際協力機構の松岡和久理事は式辞で「派遣国では多くの困難に出合うだろうが、訓練で培った力をいかんなく発揮して協力隊の歴史に新たな1ページを書き加えてほしい」と激励した。

隊員らの派遣先は中南米やアジア、アフリカなどの37カ国。それぞれ教育、保健衛生、農林水産、スポーツなどの分野で技術の指導に当たる。 -

赤穂中3年生を送る会

駒ケ根市の赤穂中学校(諏訪博校長)で13日、3年生を送る会が開かれた。卒業を間近に控えた3年生に中学校生活最後の思い出にしてもらおうと1・2年生らがそれぞれ歌やメッセージを贈ったほか、応援歌とエールに乗せて「3年間お疲れさまでした 先輩最高!」などと書かれた横断幕を掲げて感謝の気持ちを示した。3年生の担任教諭らもグループで登場し、楽しいアトラクションを披露して生徒らの笑いを誘っていた。

各学年の発表に先立ち、3年生が入学した時からの思い出のスナップ写真の数々が大スクリーンに映し出された。西駒登山や白鈴祭、運動会などの写真を見るたびに3年生らは大きな歓声を上げ、たくさんの思い出の余韻に浸っていた。 -

箕輪町議会総務文教常任委員会審査

副町長2人制を賛成多数で可決箕輪町議会3月定例会に提出している副町長の定数に関する2議案について、総務文教常任委員会は15日の委員会審査で、町が提出した定数2人の議案を賛成多数で可決し、議員提案の定数1人の議案は賛成少数で否決した。19日の本会議最終日に経過を含め委員長が報告する。

総務文教常任委員会は5人。14、15日の2日間で町長への質問、委員の討論を経て採決し、2人制は賛成3人、反対1人だった。

賛成討論は「(町長含め)3人で強力に進めたい考えに賛同する」などとした上で、「副町長への責任移譲や事務分担などを早期に明確化し説明責任を果たすべき」とした。反対討論は「2人が必要な理由が見えない。住民感情は(2人は)無駄というのが多い。行財政改革するには町長の身辺からしないと職員もついてこない」と述べた。

1210/(日)