-

伊那市女団連が古布、未使用タオルを寄贈

伊那市女性団体連絡協議会(12団体、有賀喜志子会長)は27日、会員らから集めた古布や未使用タオル450枚、古布約130キロを、伊那市社会福祉協議会と上伊那農業協同組合(JA上伊那)に寄贈した。

女団連事業として取り組むボランティア活動の一環。ぞうきんを作成して寄贈した年もあったが、ここ数年は福祉施設などで使用してもらう目的で古布や未使用タオルなどを寄贈している。

午前中は各団体の代表者12人が伊那市役所に集まり、持ち寄った布を仕分け=写真。その後、布を詰め込んだ箱をそれぞれの団体に寄贈した。

布は社協で運営する市内のデイサービスセンターのほか、JA上伊那の保健福祉施設「すずたけ」などで使用される。

有賀会長は「必要なところに配り、使っていただきたい」と話していた。 -

伊那リで伊那谷初のスノボ準指導員検定会

県スキー連盟のスノーボード準指導員検定会が27日、伊那市西春近の中央道伊那スキーリゾートで始まった=写真。伊那谷で開催するのは初めて。県内などの20歳縲・2歳までの25人が参加し、28日までの2日間、実技・学科試験を受ける。

伊那スキークラブの伊藤祐一さんが同連盟スノーボード部長を務めており、同スキー場が会場となった。年に一回の検定はこれまで北信地域で開くことが多かったが、「地元のスノーボーダーの底辺拡大につながれば」と、開催を呼び掛けていた。

準指導員は、前年度までに、全日本スキー連盟のバッジテスト1級を取得した20歳以上のスノーボーダーが対象。受験者の高度な技術と理論が要求される資格で、試験に受かるとスキー学校で教師として勤務ができるという。

実技試験の検定種目は、斜面を横滑りする「サイドスリップ」や、連続ターンなどの6項目があり、地元の伊那スキークラブから参加した3人も緊張しながら試験に臨んだ。

26日には、養成講習会があった。 -

宮田養魚場閉鎖へ 天竜川漁協・理事会で方針

天竜川漁協組合(後藤治也組合長)はこのほど、宮田村新田の宮田養魚場を5月をめどに閉鎖し、ニジマスなどの養殖事業を撤退する方針を理事会で固めた。閉鎖は、売り上げの伸び悩みや施設の老朽化などが主な理由。3月5日にある総代会で最終決定する。

近くの山からわき出る清水を利用して養殖事業を始めよう竏窒ニ、1961(昭和36)年に完成した宮田養魚場。採卵したニジマスの卵は、国内外に出荷してきた。最盛期の年間6千万竏・500万粒の出荷数が近年では、3千万粒に半減。施設の閉鎖は、ここ数年の検討課題に上げられていた。

「事業を継続していても売り上げにつながらない」と後藤組合長。稚魚池に使っていた清水が20年ほど前から少なくなり、深井戸を掘って水をくみ上げてきたが、清水と比べ水温が低くいため、親魚の成長や採卵に影響が出ていたなどが原因だという。

また、建設から45年が経過した施設は、老朽化が進み、補修工事をするにも費用がかかる竏窒ネどの理由もあり、理事会は、閉鎖の方針を決めた。

漁協では、養魚場でしてきたイワナの養殖事業も止める考え。ニジマスとイワナの成魚を毎春、上伊那の河川やダム湖へ放流してきたイベントは、購入した成魚を流す方向で検討している。「成魚の購入費よりも養殖費のほうが高い」ため、これまでより経費も削減できるという。

養魚場は、採卵シーズンが終了する5月をめどに閉鎖する予定。 -

陸上第6回国体強化記録会

第6回国体強化記録会(2月24日、松本平広域公園陸上競技場)=男子の結果は既報。1位と上伊那関係分のみ)

◆女子

▽3000メートル1組=(1)森田遥(赤穂中)11分24秒67(5)山田咲織(同)12分09秒62

▽3000メートル2組=(1)亀山絵未(東海大三高)10分17秒47

▽4×1500メートル=(1)丸子実高A20分36秒67(2)駒ヶ根東中(篠田美樹、寺平雅博、北原成美、竹村知世)21分45秒03(3)赤穂中(森田遥、山田咲織、平賀愛美、加納寛子)22分17秒37)

▽4×800メートル1組=(1)腰越JSC11分37秒49(2)駒ヶ根中沢RC(春日ともえ、湯沢ほのか、赤羽美紅、伊東玲奈)11分50秒15

▽4×800メートル2組=(1)丸子実高10分00秒99(2)駒ヶ根東中(篠田美樹、北原成美、鈴木晴花、小池麻美)10分39秒38(6)伊那東部中(鈴木麗央奈、伊藤萌、山崎陽子、六波羅栞)11分47秒11

◆小学生男子

▽1000メートル1組=(1)

川俣隼也(原PCジュニア)3分04秒28(4)林優人(駒ヶ根中沢RC)3分16秒53(7)丸山修平(同)3分19秒32(8)春日千速(同)3分23秒54(11)蟹沢淳平(同)3分26秒91(17)大蔵孝明(同)3分36秒76

▽1000メートル2組=(1)笹沢大地(腰越JSC)3分32秒46(9)福沢弘樹(駒ヶ根中沢RC)3分54秒88)(12)鰍沢耕作(同)4分01秒16

◆小学生女子

▽1000メートル=(1)岸郁奈(腰越JSC)3分23秒06(2)湯沢ほのか(駒ヶ根中沢RC)3分27秒98(8)赤羽美紅(同)3分44秒90(13)春日ともえ(同)4分00秒05 -

伊南行政組合議会第1回定例会

伊南行政組合議会は26日、07年第1回定例会を開き、07年度一般会計予算案、同昭和伊南総合病院事業会計予算案など6議案をいずれも原案通り可決して閉会した。

07年度一般会計予算は総額20億6390万円で、前年度当初比2億7810万円(15・6%)増。歳出では今年度着工した消防本部・北消防署建設事業などの工事費として3億7930万円を計上した。

昭和伊南総合病院事業会計予算は事業収益として61億760万円(前年度比0・9%減)、事業費用として63億1940万円(同0・8%増)をそれぞれ見込んだ。

議会全員協議会では、昨年11月に議員定数等検討委員会(北澤洋委員長)が示した議員定数を21から17に削減する案などを盛り込んだ規約改正について説明され、了承された。これにより各市町村別の定数は駒ケ根市7、飯島町4、中川村3、宮田村3となる。新定数の適用時期は各市町村議会の議決を経た上で4月30日としたい考え。 -

駒ケ根市議選現職7人出馬へ

任期満了(4月29日)に伴う駒ケ根市議選(4月15日告示、22日投開票)に現職の竹内正寛氏(56)=無所属、町三区=が立候補の意向を固めた。竹内氏は4期目。日本大卒。会社役員。

現職21人のうち立候補を決めたのは7人目となり、引退を決めた11人と合わせ、態度を保留している共産党の3人を除いてすべて進退を明らかにした。

これまでに立候補を表明した現職はいずれも無所属の長谷部清人氏(58)=上穂町、塩沢崇氏(62)=南割、猿田洋子氏(45)=下平、木下力男氏(66)=小町屋、宮沢清高氏(53)=町三、坂井昌平氏(55)=中沢=の6人(議席順)。

新人で立候補を表明しているのは3人。定数は今選挙から15となる。 -

第19回駒ケ根高原スキー大会

駒ケ根市は25日、第19回駒ケ根高原スキー大会を同市の駒ケ根高原スキー場で開いた。少年、中学生、一般の各男女の部に県内外から92人が出場し、それぞれ優勝を目指してコースに挑んだ。

快晴、無風の絶好のコンディションの中、出場した選手らは1秒でも速くゴールしようと果敢に旗門に挑んでいた=写真。

上位は次の皆さん。

▼小学生以下女子(1)清水映名(名古屋市)29秒70(2)堀島有紗(岐阜県)(3)清水千春(名古屋市)▼小学生以下男子(1)加藤卓也(駒ケ根市)28秒01(2)伊藤哲(伊那市)(3)堀島行真(岐阜県)▼中学生女子(1)古河原梨紗(宮田村)34秒05(2)田島夕貴(名古屋市)▼中学生男子(1)竹村悠斗(駒ケ根市)24秒21(2)小椋悠太(同)(3)加藤雄太(名古屋市)▼一般女子(1)下村早和子(京都市)26秒19(2)堀島則子(岐阜県)(3)加藤千翔(名古屋市)▼一般男子(1)瀧本聖二(名古屋市)23秒80(2)高橋裕二(滋賀県)(3)生源寺寿治(滋賀県) -

土星観測教室

駒ケ根市のおもしろかっぱ館と市立博物館は22日夜「親子・子どもふれあい事業」として土星の観測教室をおもしろかっぱ館で開いた。親子ら約50人が集まり、代わる代わる天体望遠鏡をのぞいて「あ、輪が見える」と感動の声を上げた=写真。倍率40倍の望遠鏡で見ても土星は米粒ほどの大きさ。それでも参加者は「初めて輪を生で見た」と興奮を押さえ切れない様子だった。

教室の開始時刻にはあいにくの曇り空。参加者は「残念だが仕方ない」とあきらめて、同市東伊那小学校教諭の日岐敏明さんに土星や星座にまつわる話を聞くうち、願いが通じたのか夜空に晴れ間が広がって待望の土星も現れた。 -

県議選 林奉文氏事務所開き

県議選(3月30日告示、4月8日投開票)の駒ケ根市区(定数1)に立候補する現職の林奉文氏(61)=あおぞら、南割=は25日、同市中央で事務所開きをした。後援会員や支持者など約120人が集まり、必勝を誓って気勢を上げた。林氏は支持者らに対し「知事が交代し村井県政になったが、改革は絶対に後戻りさせず前進できる県にしていかなければならない」、「昭和伊南総合病院の救命センター返上問題では私が県に存続を強く要望した結果、10床残すことができた」などとして、地元のことをしていないという批判は当たらないとした上で「県民、市民とともに全力で頑張っていく」と決意を示した=写真。

同市区は元県議の佐々木祥二氏(55)=無所属、赤須東=が立候補を表明しているがほかに出馬の動きはなく、前回選と同じ顔ぶれでの一騎打ちとなりそうな様相。

林氏は上伊那農業高卒。03年4月の前回選では現職だった佐々木氏をわずか255票差で破った。 -

第5回天竜川座談会

NPO法人「天竜川ゆめ会議」(福澤浩代表理事)は25日、5年前にまとめた「天竜川みらい計画」のその後の状況などについて考える第5回座談会を飯島町の町文化館で開いた。約60人が参加し、ゆめ会議の活動報告や小グループに分かれての意見交換、全体会議などを通じて、世代を超えた意識の向上と積極的な取り組みの必要性などを確認し合った。

参加者らは話題提供としてゆめ会議や国土交通省天竜川上流河川事務所、県伊那建設事務所の活動報告を聞いた後5つの小グループに分かれて▽流域住民の意識▽景観▽文化の継承と創造▽川の怖さ竏窒ネどのテーマでそれぞれ意見を交わした=写真。「自分が子どものころはよく川で遊んだが、今の子どもたちは遊ばない。もっと川遊びの意義を発信していくべき」、「災害対策も大切だが、昔のように自然で豊かな川の流れを何とか取り戻せないものか」など、活発に意見を出し合っていた。

座談会は03年から毎年開き、02年にまとめた「天竜川みらい計画」などについて意見交換している。 -

精神障がい者地域支援研修会

南箕輪村住民福祉課は24日、精神障がい者地域支援研修会を村民センターで開いた。「精神障がい者を地域で支えるには」をテーマに、約50人が事例発表などを聞いて学び合った。

地域住民に、精神障がいを持つ人の社会参加や地域での支援について理解してもらい、心の健康について考える機会にしてほしい-と計画した。

心の病を持つ当事者でつくる宮田村心を支える仲間作りの会「さくら」が、病気についての学習会、畑仕事、スポーツ交流、公用車の洗車ボランティアなどの活動を紹介。「精神障がいは見た目では分かりにくい。障がいを持ち、付き合いながら生きていくことは大変。社会の中、人の中で生きていくためのコミュニケーション能力を身につけ、地域に密着した取り組みをしたい」と話した。

活動拠点の住民参加型福祉施設「なごみ家」について会員は、「病気のことも心もオープンにできる場所」「気分がほぐれて落ち着ける場」と話し、「ぜひ皆さんで来てほしい」と呼びかけた。 -

上伊那ベテラン卓球選手権南箕輪大会

上伊那卓球連盟主催の第14回上伊那ベテラン卓球選手権南箕輪大会は25日、南箕輪村村民体育館で開いた。45人が出場しシングルスとダブルスで競い合った。

1部は30歳以上49歳以下、2部は50歳以上。シングルスは予選リーグ戦のあと決勝トーナメントで順位を競った。ダブルスはトーナメントで1回戦をし、勝者を1部、敗者を2部にしてそれぞれ順位を決めた。

結果は次の通り。

▼シングルス1部=(1)西村礼文(駒ヶ根)(2)佐藤直己(南箕輪)(3)本田雅則(駒ヶ根)伊藤重子(高遠)▼シングルス2部=(1)千村淳子(駒ヶ根)(2)牛沢修二(駒ヶ根)(3)伊沢佐恵子(高遠)埋橋澄子(伊那西)▼ダブルス1部=(1)服部昌彦(駒ヶ根)佐藤直己(南箕輪)(2)下平諭(南箕輪)唐沢睦美(辰野)(3)小坂秀一(南箕輪)伊沢佐恵子(高遠)、牛沢修二(駒ヶ根)三石房子(南箕輪)▼ダブルス2部=(1)有賀恒夫(南箕輪)石川弘明(辰野)(2)林文明(宮田)埋橋澄子(伊那西)(3)酒井忠重・小川久美子(南箕輪)、西村礼文(駒ヶ根)太田篤範(南箕輪) -

箕輪町社会福祉大会

第17回箕輪町社会福祉大会は25日、町文化センターホールであった。約300人が集い、地域で共にいき、支えあうために講演に学び、分科会で自由に意見を交わした。

町ボランティア運営委員会、町社会福祉協議会の主催。子どもから高齢者まで障害の有無にかかわらず、だれでも安心して暮らし続ける町づくりのため、一人ひとりが何をしたらいいか、何ができるかを考え、住民皆が住みよいと思える地域づくり推進のため開いた。

4分科会の一つ、「さぁ一緒にやりましょう!ちょっとボランティアを」では、箕輪中部小学校6年2組が活動を発表した。集めよう委員会で「世の中に役立つように」と今年初めて牛乳パックを集め、収集で得たお金が福祉に役立つこと、ボランティアクラブを発足させてプルタブや古切手、書き損じはがきの収集、保育園訪問をしたこと、学級で5年生のときに引き続き町のデイサービスセンターゆとり荘を訪問したことを紹介した。

児童は、「私達のやったことはほんの少ししか届かないけど、少しでも役に立ってよかった」「保育園で笑顔をたくさん見ることができた。ボランティアクラブが続いてくれたらうれしい」と感想を述べた。 -

第10回フレッシュコンサート

上伊那出身の音楽高校、音楽大学在学生による第10回フレッシュコンサートが25日、伊那市の県伊那文化会館大ホールであった。学生たちの若い感性が光る演奏に、観客は惜しみない拍手を送った。若い芽を育てる会主催、伊那毎日新聞社など後援。

フルート、サクソフォーン、声楽、ピアノで計20人が出演。「亡き王女のためのパヴァーヌ」「即興曲第2番」などのピアノ独奏をはじめ、独唱はバリトン、ソプラノ、メッゾソプラノで、1人1曲または2曲を披露した。

出演者は、大ホールのステージに立ち緊張した面持ちだったが、日ごろの練習の成果を存分に発揮して熱演した。 -

伊那市農業委員40人が決まる

伊那市農業委員会委員選挙が25日告示され、無投票で40人が決まった。3月5日、市役所で当選証書付与式がある。

農業委員は合併特例として、旧市町村の委員48人(市議会など選任除く)が1年間、在任。選挙は合併後、初めてで、任期は10年3月30日までの3年間。

委員は次の通り。

▽伊那・定数6=城倉松夫(70)中央、平沢良人(59)上新田、小松孝七(63)山寺、御子柴貞(68)荒井、平沢睦弘(69)野底、唐沢正(62)小沢

▽富県3=小牧亮久(66)貝沼、六波羅兵衛(71)北新、田畑和一(65)北福地

▽美篶・手良6=登内良一(68)八手、北原孝治(66)上大島、白鳥公雄(65)上川手、酒井敏明(67)中坪、梅垣義男(63)笠原、那須野要助(66)野口

▽東春近3=織井健(67)榛原、田中哲雄(62)下殿島、唐沢国光(64)中組

▽西箕輪3=山中正宏(62)中条、白鳥健一(65)大泉新田、西村猛(57)羽広

▽西春近3=酒井保彦(70)諏訪形、辰野哲洋(63)小出三区、有賀芳雄(64)小出島

▽高遠町・長谷16=北原利保(63)非持山、広瀬兼友(63)鍛冶村、春日幸一(67)羽場、前田茂(66)引持、保科鈴夫(75)御堂垣外、市ノ羽茂則(66)黒河内、北原多喜男(72)台殿、北原彦郎(71)原、高嶋末吉(68)黒沢、宮下市雄(59)市野瀬、伊藤忠彦(67)新井、羽場政光(62)溝口、北原清志(65)弥勒、中村精(60)中尾、竹内政宏(51)小原中、中山好祝(60)非持 -

秋葉街道を整備

伊那市長谷を南北に貫く古道、秋葉街道の復活を目指す「秋葉街道発掘調査隊」(高坂英雄隊長、30人)は25日、秋葉街道の整備を開始した。隊員約20人が参加し、黒河内縲恷sノ瀬の約2キロ区間の道筋を整えた。

作業は、下草刈りや歩行者の安全を確保するためのロープ張り、岩入沢への仮橋設置など。

斜面がきつく、足場が悪い個所もあったが、隊員はつるはしやなたなどを使い、人が歩けるようにした。

高坂隊長(60)は「車社会で利便性、経済性が求められ、地域住民でも信仰の道と親しまれた街道への関心が薄れてきている。街道を軸に、名所を回り、楽しめるような形にしたい。作業を通じ、地域を良くしようというきっかけになれば」と話した。

3月には分杭峠付近を整備。07年度は市の新規事業として、看板設置など再生工事に取り組む。整備完了後は街道を活用したイベントを考え、観光資源に生かす。

秋葉街道は、静岡県の秋葉神社参拝に使われた道。昨年2月、地域に眠る観光資源を活用しようと調査隊を発足させ、江戸時代の絵図をもとに、1年かけて調査し、道筋を確認した。非持縲恪a口は湖底に水没しており、代替ルートを確保する。 -

三峰川内の樹木を伐採

三峰川みらい会議(織井秀夫代表)は25日、伊那市下新田で三峰川内の樹木を伐採した。メンバーや市内外の地域住民に加え、三峰川について勉強する高遠小学校4年西組の児童ら約70人が参加した。

河川内の樹木伐採は昨年に続いて2回目で、治水対策や親しみやすい河川環境づくりが目的。

三峰川右岸の竜東橋から500メートル下流の河川内にはニセアカシアやケヤキ、桜などが自生。河川内に民有地があることから、事前に地域住民の立ち会いで保存木を聞き、それ以外の木を切り倒した。大きなもので高さ20メートル、根元の太さ50センチ。

参加者は上伊那森林組合職員らの指導を受け、チェーンソーやのこぎりを使い、黙々と作業をこなした。

児童たちはカヌーを作ろうとパドルの材料確保などのために協力。「切るときに力がいる」とひと休みしながら、切り倒した木の枝をのこぎりで長さ1メートルに切りそろえた。

昨年7月の豪雨災害時、河川内の木が流れ、竜東橋や春近大橋の橋げたに引っかかったが、昨年冬に伐採した竜東橋下流では川本来の姿に戻り、効果はあったという。伐採しても整備は必要で、今後も活動を継続していく。 -

副市長2人の給料に差

27日に開会する伊那市議会3月定例会で、特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、市は4月から配置する副市長2人の給料を同額から差をつけた金額で提案する見通し。

給料は、現行の助役と同じ額を示していたが、副市長1人は現行のままで、もう1人は減額するとみられる。

市特別職報酬審議会は「合併で職務が増大する中、政策執行の重大な責務を負う。給料に差をつけたり、減額することは適切でない。助役と同じ月額76万8千円が適当である」と答申した。

市役所には、県内の副市長配置の状況から、2人はいらないのではないかという内容のはがきが市長あてに届いている。

副市長制度は、地方自治法の改正に伴うもの。収入役の給料は現行、月額68万1千円。 -

県議選 垣内基良氏を励ます会

県議選上伊那郡区(定数2)に出馬する垣内基良氏(57)=無所属・辰野町=の後援会は24日夜、辰野町内で「かきうち基良を励ます集い」を開いた。支持者約300人が集まった。

垣内氏は、景気対策による財政の健全化、災害対策、介護施設の整備拡充、中山間地農業の振興などを挙げ「最後の戦い」に支援を求めた。また、県知事との関係について「知事を選んだ県民の意思を尊重するべき。知事を支援しつつ、是々非々であるのが、県議の正しい選択ではないか」と述べた。

原東吉後援会長は「厳しく過酷な戦いだが『辰野から再び県議誕生』を達成するため、力強い支援を」と中だるみに気を引き締めた。

再構築した後援会支部は、辰野町内に17区(総支部含む)あり、箕輪町、南箕輪村、飯島町、中川村は町村単位で設けた。

事務所は辰野町宮木3817竏・で、辰野西小学校西側。電話は0266・41・5158。 -

南箕輪村行者にんにく研究会会長

南箕輪村田畑

小林幸雄さん(73)

その名の通りニンニクのような香りを放ち、独特なうまみが止みつきになる行者ニンニクは、草木が芽吹く3月縲・月に楽しめる山の味覚。この山の幸を栽培し、仲間とともに特産品化に向けた開発と研究に取り組んでいる。

「行者ニンニクは和えも、てんぷらにしても餃子の具にしてもおいしい。しょうゆ漬けはまろやかで味が良く、温かいご飯にも合う。知らない人も多いが『食べてみてこんなに美味しいんだ』と言ってくれる」

◇ ◇

行者ニンニクとの出会いは、その存在を知る人が少なかった30年以上前。山歩き仲間に教えてもらい、「自分も欲しい」と木曽地域の山奥へ入り、一面に自生した行者ニンニクを発見した。

「当時は山に入る人も少なかったし、誰も知らなかったから、そんな光景も目にすることができた」と語る。

しかし年を重ねるに連れ、山に入る人が増加。山は次第に荒れ始め、一面に生えた行者ニンニクを見ることもなくなった。自分たちのせいで山が荒れてしまった。ただ採るだけでなく、何とか増やすことができないだろうか竏秩Bそんな思いから行者ニンニクの栽培を試みるようになった。

◇ ◇

しかし、もともと山のものである行者ニンニクの栽培方法を知る人がいるわけもない。試しにそのままの種をまいてみたが、芽が出ることはなかった。山の環境に近い状態にしてあげれば芽が出るだろうか竏窒ニ、種を冷蔵庫に入れてみたり山の中腹に置いてみたりしたが、やっぱり芽は出ない。失敗だけを何年も重ねた。

そんなある年、妻の孝子さんが「農業は毎年1年生なのだがら、失敗だったらしょうがない。ネギ科の仲間だから種を水の中に入れといてみたら」と提案。それもそうだ竏窒ニ、3日ほど水に浸した種をまき、しばらくおいてみたところ、育苗箱の中で白い芽がでびっしりと顔をのぞかせていた。

「まあず、幾年もかかったんだに。『こりゃあいけるぞ』と思えた時は嬉しかったね」と笑う。

しかし、その後も試行錯誤は続く。発芽した芽をそのまま植えると小さすぎて成長しない。2年ほどは育苗箱の中で育てなければならないことを知った。虫はつかないため農薬は使用しないで栽培できるという利点もあったが、根を食べてしまうヨトウムシには注意しなければならない。収穫できるようになるまでには7、8年を要することも分かり、きちんと収穫できるようになった時には10年が経過していた。

◇ ◇

現在は約1・5アールで栽培し、直売所へ出荷したり、しょうゆ漬けに加工して販売するまでになっている。発芽から出荷までの時間がかかることなど、まだまだ課題は多いが、村の特産品にしたいという思いは強い。

「これからは若芽を販売していけないか研究していきたいと考えている。他地域でも研究会が発足するなど、上伊那でも行者ニンニクへの注目は高まりつつある。村の特産品として恥ずかしくないような特産品となるよう、努力しているよ」 -

退職消防団員17人の長年の功績たたえ表彰

宮田村消防団で長きに渡り尽力し、昨年度末で退団した元団員17人に24日、消防庁長官、県知事からの報償が清水靖夫村長から伝達された。

15年以上在籍の7人に消防庁長官表彰、10年以上の10人に県知事表彰を伝達。

受賞者を代表して前第1分団長の小田切等さんが「退団して改めて消防団の素晴らしさを実感。これからも村民の付託に応え、防災につとめたい」とあいさつ。

清水村長は「自分の仕事をもちながら村の安全安心づくりに尽力頂いた」とねぎらい、今までの経験を活かして自主防災のなかでもリーダーシップを発揮してほしいと期待を寄せた。

受賞者は次の皆さん、カッコ内は役職、在籍年数、所属団と班。

【消防庁長官表彰】小田切等(前分団長、16年、1‐2)平沢康成(元部長、17年、2‐1)松下晋一(同、3‐4)唐木幹夫(同、16年、1‐1)小林茂樹(同、1‐3)小田切清純(同、15年、1‐3)城倉博文(元班長、16年、1‐2)

【県知事表彰】吉澤徹郎(前分団長、11年、3‐5)小田切一浩(同、10年、2‐2)鈴木仁(元部長、13年、2‐3)清水孝彦(同、12年、3‐5)佐藤利行(前部長、13年、3‐3)小松由幸(同、12年、3‐2)荒井貞之(同、3‐3)田中良和(元班長、13年、3‐3)細野庄一(同、11年、2‐2)藤川淳(前団員、10年、3‐2) -

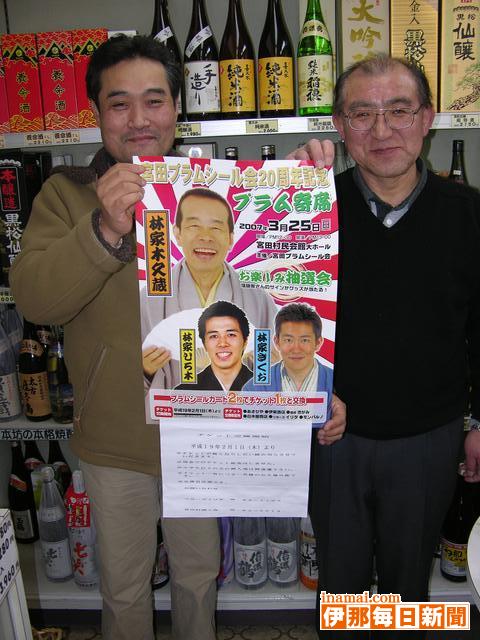

林家木久蔵師匠出演のプラム寄席3月25日、プラムシール会20周年記念

宮田村の34店でつくる宮田プラムシール会(細田健一会長)は発足20周年を記念して、3月25日午後1時から、人気落語家の林家木久蔵師匠らによる「プラム寄席」を村民会館で開く。加盟各店で買い物するとポイントが貯まる「わくわくカード」2枚分で1人を招待するが、村内外からの反響が大きく、3月1日からは2千円で一般入場券も限定発売することになった。

実子の林家きくおさんの真打ち昇進に伴い、「木久蔵」の名前を譲り、新たな芸名を公募している師匠。

宮田村では改名前の最後の高座の機会ともなりそうで、プラム寄席は落語ファンのみならず、村内外で高い関心を呼んでいる。

当初は買い物客への還元サービスとして企画した寄席だが、「カードがなくても観覧できますか」と問い合わせが相次ぎ、急きょ有料による一般入場席を100席分確保した。

「プラムシール会の店舗で買い物しポイントを集めてもらえれば色々な特典がある。多くの人に来場してもらい、知ってもらうことで、今後の誘客にもつながれば」と細田会長も期待を寄せる。

当日は2代目木久蔵の襲名を控えるきくおさん、林家ひろ木さんも出演する。

一般入場券は前売りのみで、あさひや、伊東酒店、菓匠池がみ、白木屋商店、リカーズイリタ(入田細田酒店)、モンパルノの各店頭で発売。またポイントカード1枚分があれば千円で購入できる。

問い合わせは細田さん85・2105、または村商工会85・2213まで。 -

卒業を前に、アイガモを麦の家に贈呈

総合的学習でアイガモを飼育していた中川西小学校6年生(征矢浩平教諭、30人)は26日、飼っていたアイガモ3羽を手作りのマイホーム(小屋)と一緒に、村内のグループホーム麦の家に贈った。

児童らは2カ月掛けて手作りしたアイガモの新居を同ホームに運びこみ、小川を掘り広げて、水浴び場を作ったり、周りに杭を打ち、をネットで囲い、放鳥した。

贈呈式で、児童らは「麦の家の皆さんが引き続き、飼ってくださるので、とてもうれしい」と感謝し「夜は小屋に入れてください」「脱走させないように、気を付けて」「餌はキャベツやクローバー、茶がら、米」など餌や飼いかたを説明した。

お年よりらは口々に「とてもうれしい。大事に育てます」「時々、学校の帰りに見に来てください」と感謝した。

同学級は5年生の時、15羽のアイガモの雛を購入し、自然に優しいアイガモ農法で米づくりに取り組んだ。田の周りをネットで囲み、田植えから1週間後に放鳥した。アイガモは雑草を取り、害虫を食べて、児童らの稲づくりに活躍した。

卒業を前、アイガモに今後について話し合い、残った9羽のうち、6羽は児童の家庭で引き取り、3羽は麦の家で飼ってもらえることになった。 -

伊那朗読の会 22回目発表会

伊那市の朗読愛好者でつくるサークル「伊那朗読の会」(小林豊子会長)は24日、県伊那文化会館小ホールで、年に一度の発表会を開いた=写真。22回目の発表。上伊那を中心とした観客約100人が集まり、出演者一人ひとりの語りを目を閉じて聞き入った。

詩、エッセー、小説などを会員15人の朗読のほか、全員参加の「群読」など17プログラムを披露。会員らが一年間の練習成果を発表すると会場からは、朗読の世界に魅力された観客から拍手がわいていた。

本年の「群読」は、広島、長崎に投下された原爆をテーマに平和を訴えた紙芝居「二度と」(松井エイ子作)を題材に発表。言葉だけで作者の思いを、戦争体験者や未体験者らに伝えていった。

伊那朗読の会は、話し方の基礎を学ぼうと、1981(昭和56)年に発足した、伊那公民館所属のサークル。。主婦や保育士、80歳代の男性ら会員17人が月一回、同公民館で朗読の腕を磨いている。 -

昔昔亭健太郎独演会

駒ケ根市出身の落語家昔昔亭健太郎さんの独演会が22日夜、同市の赤穂公民館で開かれた。駒ケ根市公民館協議会主催。健太郎さんは落語『たぬきの恩返し』と『番町皿屋敷』の2題を披露。集まった約80人の人たちの爆笑を誘った=写真。落語の合間には、紙に書いた変な漢字を示しながら会場に問いかける得意のお座敷芸。「『箱』の字が寝ているから竏窒ヘこね(箱根)、縦になっているから竏窒ヘこだて(函館)」などの頓知を効かせた解答に、訪れた人たちは大笑いしたり感心したりしていた。

健太郎さんは3月8日にも同市の東伊那公民館で毎年恒例となった独演会を開く。 -

中沢小児童が宅幼老所に寄付

駒ケ根市の中沢小学校ふれあいボランティア委員会(小松美沙紀委員長、11人、北村美加教諭)が1年間かけて取り組んできたアルミ缶回収の収益1万5千円を寄付したことにより、車いす1脚を購入した同小近くの宅幼老所「こころ」(小池秀春代表)は22日、児童らを招いてお披露目の会を開いた。小池代表は「寄付を受けたのは初めて。お年寄りを大切にしようという皆さんの気持ちが本当にうれしい。これを機会にぜひ気楽に遊びに来てください」と礼を述べた。お返しとして利用者らが感謝の心をこめて縫った手作りのぞうきん10枚が富永由喜所長から児童らに贈られた=写真。児童らは早速お年寄りの肩をたたいたりして交流を深めていた。

こころの車いすは4脚あったが数が足りず、日ごろから不便を感じていたという。 -

赤穂南小児童に8020推進員バッジ

01年に文部科学省の歯と健康づくりの推進指定校となって以降、良い歯をつくる活動に力を入れて取り組んでいる駒ケ根市の赤穂南小学校(下平達朗校長)の5年生児童80人全員に、80歳になっても20本の歯を維持しようという8020運動のこども推進員バッジが贈られた。23日、同校の歯科校医でいずれも同市で開業している横田克彦さんと菅沼香さんが訪れ、一人一人に「頑張ってね」とバッジを手渡した=写真。代表児童2人が「みんなの歯がピカピカになるように頑張りたい」、「これから歯をもっと大切にしたい」とそれぞれ決意を発表した。

同小は「歯の日」や「歯ッピータイム」を設けるなどして児童の虫歯予防に力を入れている。06年には県内で唯一、第45回全日本学校歯科保健優良校表彰(日本学校歯科医会、日本学校保健会主催)で最優秀校に認定され、文部大臣賞に輝いた。 -

公民館ふきはら大学で健康講座

箕輪町公民館ふきはら大学は23日、健康講座を町文化センターで開き、レクリエーションゲームで楽しく体を動かした。

健康講座は、体を動かす楽しみを体験するねらいで、町の健康運動指導士・西出聡さんを講師に、ストレッチで体をほぐした後、脳のトレーニングを含めた後出しジャンケン、手遊び、布を使ったお手玉のような遊びなどをした。

ゲーム「木の中のリス」は、木の役の2人が手をつないだ中にリス役の1人が入る形を基本に、講師が「オオカミが来たぞ!」と言うとリスが別の木に移動し、「木こりが来たぞ!」と言うと木が移動して別のリスを囲む。

学生は、講師の合図を注意深く聞いてゲームに挑戦したが、間違えて移動したり、リスが一人取り残されたり。笑いながら室内を動き回り楽しんでいた。 -

箕輪町議選

新人の荻原かほり氏出馬表明任期満了(4月29日)に伴う箕輪町議会議員選挙で、新人の荻原かほり氏(65)=無所属、木下栄町=が24日、出馬を表明した。

女性議員を出すために集まった有志グループの要請を受け、「女性の声を町に」と出馬を決意。木下区の支援も受けているという。

「ぬくもりのあるわが箕輪町」をテーマとし、公約に▼子育て支援・高齢者・障がい者福祉に光を▼環境にやさしいまちづくり▼男(ひと)と女(ひと)が輝く活力あるまちづくり-を掲げる。

教職や介護の経験も生かし「認め合い、支え合い、人と地域が“ひびき合う”まちづくりのお手伝いをしたい」とする。

小田原女子短大卒。元小学校教諭。横浜市立豊田小学校副校長を最後に01年退職。町教育委員会社会教育指導員など歴任。みのわ少年少女合唱団指導。 -

50年度南箕輪中卒業生

古希の記念に桜植樹

南箕輪中学校の50年度卒業生が23日、古希の記念にコヒガンザクラ3本を大芝高原の多目的広場に植えた。

50年度卒業生は3クラス120人余。35年ほど前から2、3年に1回の同窓会を開いている。昨年6月、大芝荘での同窓会には43人が参加。古希の記念に桜を植えようと決め、同窓会の残金を苗木などの購入費にあてることにした。

近年は大芝荘を会場に同窓会を開いていること、村も大芝高原で花見ができるようにとの考えがあることなどから、植樹場所を大芝高原に決めた。

代表の小林広幸さんら幹事8人が、穴を掘り、肥料を入れ、苗木を植えた。10年生のコヒガンザクラで、今春から花が楽しめそうだという。小林代表は、「来年ころに、桜の咲いているころをねらって同窓会を開きたい」と話していた。

1210/(日)