-

プロ棋士内定を市長に報告

1月に囲碁のプロ棋士内定を決めた駒ケ根市梨の木出身の大沢健朗さん(20)=名古屋市東区=は27日、少年時代に手ほどきを受けてきた現中川村教育長の北村俊郎さんらとともに駒ケ根市役所を訪れ、中原正純市長に難関突破の喜びを報告した。大沢さんは「今年が最後の挑戦のつもりだった。開き直って挑んだのが結果的によかったかもしれない」と話した。中原市長は「ついにやったね」と笑顔で握手を交わし=写真、「市で2人目のプロ誕生は市民の誇りであり、名誉だ。実力だけが頼りの厳しい世界だがぜひ頑張って」と激励した。

大沢さんは小学4年生の時に囲碁を始めた。小学校卒業と同時に名古屋市に移り住み、日本棋院中部総本部の院生として囲碁一筋に精進を重ねてきた。日本棋院が認定する07年度入段者(4月1日付)は全国でわずか6人。 -

中沢小学年対抗大縄跳び大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は28日、学年対抗大縄跳び大会を開いた。5分間にできるだけ多くの回数を跳び、2回行う競技のうち良い方の結果を昨年の記録と比較。上回った回数の多い順に順位をつけた。

休み時間などを利用して練習を重ねてきた児童らは緊張した表情で合図を待ち、審判の合図で各学年が一斉に競技開始。タイミングを合わせて次々に縄に飛び込み、励まし合いながらそれぞれの記録に挑戦した=写真。

練習の成果を存分に発揮した結果、全学年とも昨年の記録を上回った。優勝は3年生。357回を跳び、昨年の記録188回を169回上回った。2位は同じく120回上回った1年生、3位は100回上回った2年生だった。 -

えごまプロジェクト調理研究会

南箕輪村と伊那市の遊休農地でエゴマを栽培している「えごまプロジェクト」(30人、唐沢俊男代表)は25日、エゴマの特性を生かした調理研究会を伊那市生涯学習センターで開いた。会員が、今年収穫したエゴマを使いエゴマ和え、ふりかけなどを作り味わった。

長野県農業開発公社上伊那支所が中心となりプロジェクトは3年目。遊休農地利用による農村景観の形成と、エゴマの機能性を生かした自らの健康を考え、化学肥料や農薬を使わずに栽培。今年は20アールの畑で42キログラム収穫した。

会員へのエゴマの種子とエゴマ油の配当に合わせた調理研究会で、学校給食甲子園優勝料理長谷地区の「えごまマヨネーズ和えサラダ」のほか、ふりかけ、とん汁、クッキーなどに挑戦し、エゴマを炒ったり、すり鉢でするなどして調理した。

信大農学部の春日重光助教授は、収量確保のため種が落ちにくい育種を目標に上げ、エゴマの機能性や栽培などについて話した。

来年度も約20アールの畑で栽培し、エゴマの新たな利用法の研究なども計画する。参加希望者は農業開発公社上伊那支所の唐沢さん(TEL76・6814)へ。 -

福与工業団地分譲契約調印式

ジャパンロジスティックスが物流センター建設へ

物流業のジャパンロジスティックス(本社・静岡県富士市、井出純一社長)が28日、箕輪町福与工業団地に物流センター建設のため、箕輪町土地開発公社と分譲契約を結んだ。今年7月にセンター建設に着工し、08年3月の本稼動を予定する。

土地は、福与工業団地約5万平方メートルのうち2万1592・78平方メートル。建物は鉄骨平屋建て、建設面積は9千平方メートル。土地購入費を含む総投資額は10億円。正社員約10人、パート約50人を現地採用する。

同社の物流センターは静岡県、宮城県など5カ所にあり、ホームセンター4社のほぼ全商品を扱う。県内は長野物流センター(須坂市)がある。新センターは綿半ホームエイドの第2物流センターとして稼動。中信から南のエリアと愛知県の計7店舗分を扱う計画。

開発公社の平沢豊満理事長は、「商業、製造業をつなぐ会社は貴重な存在。最大限のバックアップをしたい。就労の場も広がり地域の活性化にもつながると期待している」とあいさつ。井出社長は、「この町が活性化するための一助だが、町の一員となるつもりで頑張っていきたい」と述べた。

福与工業団地は85年度に整備。帝国通信工業が86年に契約し現在稼動している。企業誘致のため06年4月に開発公社が帝国通信工業から取得した土地を今回売却した。 -

心身障がい児母子通園訓練施設「若草園」

既設保育園への併設など要望

箕輪町心身障がい児母子通園訓練施設「若草園」の保護者代表・唐沢知恵さんら3人が28日、既設保育園への併設移転など園の施設整備を平沢豊満町長に要望した。

若草園は現在、共同作業の家と併用で、建物2階の2部屋を利用。未就学児と保護者を対象に週3日開園。保育士2人体制で作業、言語、心理、音楽の各療法士も計画に沿って配置。本年度は町内の13組27人の親子が通園している。

保護者は、既設保育園への併設移転、療育効果をねらい裸足で過ごすため床暖房の設置、週5日の開園と給食の提供を要望した。

移転要望の理由に▽健常児との交流による障がい児・健常児の養育への効果▽現在2階で階段があることや通園者の増加で部屋が狭いことによる危険性▽園庭がなく戸外遊びの経験ができない▽物音が階下に響くため活動が十分にできない▽作業の家の事業や通所者の精神面に大きな影響をきたしている-を挙げた。

平沢町長は、「既設保育園への併設は今年対応を考えようと思っている」と答えた。 -

県議選 告示日まで1カ月を切る

任期満了に伴う県議選が3月30日告示、4月8日投票の日程で行われる。告示まで1カ月を切り、立候補予定者は有権者の支持を得るため、あいさつ回りやミニ集会などに必死だ。伊那市区は無投票ムードが漂うが、駒ケ根市区、上伊那郡区はいずれも選挙戦が確実となっている(文中、現職・前職、五十音順、丸数字は当選回数)。

出馬を表明しているのは、伊那市区(定数2)が木下茂人氏(71)=無所属(3)・美篶、向山公人氏(64)=無所属(2)・西町=の2氏で、ともに現職。

駒ケ根市区(定数1)は、現職林奉文氏(61)=無所属(1)・南割、前職佐々木祥二氏(54)=無所属・赤須東=。前回(03年4月)と同じ顔ぶれで、一騎打ちの公算が大きい。

上伊那郡区(定数2)は、現職の小原勇氏(58)=無所属(1)・宮田村、小林伸陽氏(62)=共産党(2)・箕輪町、清水洋氏(53)=自民党(1)・箕輪町、前職の垣内基良氏(57)=無所属・辰野町=の4氏。定数が3から2に減り、しのぎを削る厳しい戦いが繰り広げられている。 -

みやだのカルタつくったよ!

総合学習で宮田村内各地を探検し地元の歴史や文化を再発見してきた宮田小学校6年2組は、調べた名所旧跡、特産品などをいろはカルタにした。読み札や絵札は全て手づくり。卒業を控え後輩に残したいと、1年生にカルタをプレゼントしている。丹念に歩き、地元の良さを掘り起こした力作だ。

「瑠璃色のきれいな水の太田切川」「健康に宮田のシメジはいいんだよ」。子どもたちらしく自由な感性の句がカルタに踊る。絵札も力作ぞろい。手分けしながら全員で描きあげた。

社会の授業で歴史を学習。もっと村の歴史なども知りたいと、4月から「宮田村探検」を始めた。

各所に足を運ぶなかで、子どもたちにとっては続々と新鮮な発見が。「宮田ってこんなにすごいんだ」と、知らなかった郷土の豊かな風土にふれ、歴史から文化、産業などへも興味の幅は広がった。

冬になり、学習もまとめの季節。「何か形に残せないか」と考え、カルタをつくることに。実際に行けていなかった所へも足を運び、絵札にするためスケッチした。

27日は1年1組と交流し、完成したばかりのカルタを披露。一緒になって楽しんだ。

「通学路を通る時でも今までとは違った目で地域を見るようになってきた」と、担任の佐々木千絵教諭は成長した6年2組の姿に目を細めた。 -

おやじ塾ニュースポーツに挑戦

中高年男性を対象にした宮田村公民館の「おやじ塾」は28日、ニュースポーツに挑戦。ふわっとテニスとペタンクの2種目を体験し、心地良い汗を流した。

気軽にできるとあって、みんな張りきってチャレンジ。ふわっとテニスではダブルス形式で試合を楽しみ、爽快なラリーを楽しんだ。

「ボールが曲がるから難しいなぁ」などと話しつつ、ライン際まで走りハッスル。思いっきり打ち返し歓声もわいた。

冬期五輪で一躍人気急上昇したカーリングにも似た「ペタンク」は頭脳も働かせるスポーツ。投げる球を目標に近づけ、得点を競ったが、一気に大量得点もあり「なかなか奥深い」と満喫していた。

「初めてやったけど、誰でも簡単にやれる。今まで寒くて家に閉じこもりがちだったが、ちょうどいい気分転換にもなった」とメンバーの一人は話した。 -

1日から町HPで住まいの情報を発信

「アルプスが2つ見える飯島町に住んで見ませんか」-。飯島町は町内の戸建て住宅やアパート、宅地など、住まいの情報を広く発信する「住情報ネットワーク」を民間業者と連携し構築した。28日、役場で民間業者も交えた推進会議で、最終調整を終え、1日から町ホームページにコーナーを新設し、情報発信する。

町の重点施策人口増、活性化対策の一環。

町営物件を扱う土地開発公社や町、町内で賃貸住宅や戸建て住宅、空家、宅地物件などを扱う町内や駒ケ根市の不動産業者ら11社が参画した。

ネットワークのメニューは(1)住情報ネットについて(2)賃貸物件情報(3)売買物件情報(4)2つのアルプス。地図や項目、地区別一覧からクイックし、各物件の写真や所在地、間取り、面積、費用、連絡先などを個別情報にたどれる。

また、地図上のカメラマークをクイックすると、その地点からの景色が見え「2つのアルプスが見える」眺望の良さをアピールする。

スタート時の情報は30件ほどだが、順次追加、更新される。民間物件は業者の責任で取り扱う。

今後、総務省の「田舎暮らし」、県の「楽園信州」にもリンクできるようにする考え。 推進会議では「町のトップページの項目を目立つようにできないか」「一覧に間取り情報も入れた方がいい」など様々な改善点が指摘された。

町では「市町村のHPで官民一元化の住情報の提供は珍しいのでは。今後、子育て支援策や定住促進策なども併載し、内容を充実したい」と話していた。##(写真)

1日から見られます「町住情報ネットワーク」 -

花狩り

)

飯島町七久保の道の駅のアルストロメリアのハウスは上伊那では唯一、常時花狩りができる施設だが、花狩りのPRには余り積極的でないように感ずる。手間がかかり、踏み荒らされ株が傷むという課題もあるが、1年中花狩りができる利点を生かし、観光会社に花狩りツアーの売り込みはできないだろうか▼女性の会合で「メリアの花狩りができるよ」と話すと、目を輝かせて「どこで」「行きたい」と興味津々。花は見るのもいいが、花狩りはもっといい▼花の季節には観桜ツアーバスが続々と上伊那入りする、バスごと花狩りに誘導出来ないだろうか。手始めに桜の千人塚公園や与田切公園に花狩り案内板を設置すれば、道順も良く、多くの花狩り客が見込めるのでは(大口国江) -

まちづくりに小学生の声反映 市議会特別委が懇談

伊那市議会まちづくり対策特別委員会(馬場秀則委員長)は28日、子どもたちの意見も反映した委員会活動を目指すための初の試みとして、同小学校で「小学生とまちづくり懇談会」を開いた。総合活動で同市中心商店街の活性化などに取り組む2クラスを委員8人が訪問した。

5年剛組(大沼聡教諭、31人)は、学校近くの通り町商店街で、花のプランターや手作りベンチの設置などのさまざまな取り組みを3年生の時から実施。この日は、児童が考える活性化に向けた提案を住民の声も交えて、理由を述べながら委員に伝えた。

提案は、商店街を中心に市内全体を対象としたもので、JR伊那市・伊那北駅周辺に観光PRを目的とした案内板の設置、自然環境を守るためのイベント「川の一斉ごみ拾い大会」の開催など13項目。商店街については、商店街でしか買えないイーナちゃんグッズの限定品販売、各商店を紹介するパンフレット制作竏窒ネどを要望した。

馬場委員長は「すぐに取りかかれるものと、そうでないものとあるが、皆さんの考えるまちづくりへの提案を市長へ届けたい」と約束。委員からは「大人の私たちでも気がつかな具体的な意見が聞けた」など高い評価を受けていた。

6年学組は、3年間取り組んできた山寺区の高尾公園の整備活動を報告。公園に設置したベンチや薬草を育てた場所などの維持管理を、自分たちが卒業後は後輩や市の協力で続けたいと呼び掛けた。

5年剛組との懇談で児童たちは13項目の提案を伝えた -

南箕輪生産森林組合総会

南箕輪生産森林組合(1213人、原旭一組合長)は25日、第40回通常総会を村民センターで開き、830人(委任状含む)が出席して06年度事業報告、07年度事業計画、役員報酬などを承認した。

06年度事業は、蔵鹿山の下草刈り、梅雨前線災害後の蔵鹿山の作業道巡視、蔵鹿山の作業道補修と補修工事設計。

07年度事業計画は梅雨前線災害時に発生した蔵鹿山作業道の復旧、作業道の路側の藪切り、下刈り作業。役員報酬は20人分の年間総額27万2千円。組合員の負担金は1口5円。 -

駒ケ根市体育協会弓道部第15回百射会

駒ケ根市体育協会弓道部(北村弥昌部長)は25日、第15回百射会を駒ケ根市弓道場で開いた。同市のほか、遠くは松本市や飯田市などから25人が出場。朝から夕方までかけて一人100回ずつ矢を射る、気力と体力の限界に挑戦した=写真。

上位は次の皆さん。

(1)前沢秀夫(宮田村)82中(2)柴種徳(箕輪町)79中(3)湯沢幸司(駒ケ根市)70中(4)今井勉(飯島町)69中(5)湯沢敬二(駒ケ根市)64中 -

駒ケ根市議選・新人三原一高氏出馬へ

任期満了(4月29日)に伴う駒ケ根市議選(4月15日告示、22日投開票)に新人の三原一高氏(56)=無所属、福岡=が立候補する意向を固めた。同氏は第2代駒ケ根市長北原名田造氏の孫。元団体職員。伊那北高卒。

新人の立候補表明は4人目。現職では7人が出馬を表明している。定数は15。 -

白花タンポポ伸びやかに

中川村渡場の畑や民家の庭先では、早くも白花タンポポが咲き、話題になっている。

キク科の白花タンポポは下伊那や木曽南部では自生しているが、上伊那で珍しい。

早春のタンポポは地に張りつくように咲くが、この花は草丈15センチ余と、伸びやかに葉を広げ、花首も長い。

家人の話では、特に植えた覚えもないが、何10年も前から、絶えず、さりとて、繁殖もせず、花を咲かせているという。 -

キッズ王国

手作りの遊びや紙芝居などが楽しめる第15回キッズ王国が25日、伊那公民館であった。会場は親子連れでにぎわい、子どもたちが影絵遊びや工作、魚釣りなどに夢中になっていた。

キッズ王国実行委員会と伊那市公民館連絡協議会の主催。各公民館やサークルによる紙のプール、小麦粉粘土、缶ぽっくり、牛乳パックのびっくり箱、おはなしのひろば、中学生の吹奏楽演奏や演劇発表などたくさんのコーナーがあった。

子どもたちは、釣り糸をたらして紙の魚を釣り上げたり、缶ぽっくりでよたよたしながら散歩したり、紙のプールに入って頭から紙をかぶったり投げ合ったりと、次々にコーナーを回って遊びに熱中していた。 -

市民ロビーコンサート

いな少年少女合唱団が公開レッスン

地域の音楽文化の向上を目的とするNPO法人クラシックワールド主催の市民ロビーコンサートが25日、伊那市生涯学習センター2階の市民ロビーであった。いな少年少女合唱団が公開レッスンをし、引き続いてのコンサートで美しい歌声を披露した。

夏場の「軒下コンサート」に加え、冬期間も演奏の場を-と始め今回が2回目。

いな少年少女合唱団(団員31人)は、伊那公民館で活動しているが、今回は初の試みでロビーでレッスンを公開した。久保田直子さん、山岸めぐみさんの2人が順番に指導し、団員は発声練習に続いて楽譜を見ながら練習曲を何度も何度も繰り返し歌った。

市民は、ソファーに座ってくつろぎながら、ロビーに響く澄んだ歌声を聞き、熱心に練習する団員の姿を見ていた。 -

【記者室】支え合いマップづくりのすすめ

災害発生時などに独り暮し高齢者や障害者などの社会的弱者を支援する「支え合いマップ」づくりが駒ケ根市で進んでいる。お年寄りらの日常の人間関係や行動範囲などを自治会や隣り組単位でこと細かに地図に書き込んでみると…▼住民同士のつながりがくっきりと浮かび上がり、万一の災害などの際には行政の救助に先駆けて互いに連絡し、助け合うことができるというもの。阪神大震災の発生直後、地域住民の助け合いで多くの命が救われたことが手本となっている▼これが実際に生きる事態とならないことを祈るばかりだが、特に心配されるのが数十年以内に必ず起こるといわれる東海地震。高齢化がますます進む今だからこそ、さらに広がってほしい取り組みだ。(白鳥文男)

-

駒ケ根市長施政方針演説

駒ケ根市議会は27日、3月定例会を開会し07年度一般会計予算案など40議案を上程、提案理由の説明後、各常任委員会に付託した。中原正純市長は提案理由説明に先立って行った07年度施政方針演説で「市長5期目の締めくくりの1年を、心豊かで幸せが実感できるまちづくりと地域に根ざした持続可能な創造のまちづくりに向け・ス自力・再生・向上・ス型予算を元に理事者、職員一丸となって取り組んでいく」として、市民の理解と協力を求めた。

中原市長は国の予算と地方財政計画について述べ、市の07年度予算の概略を説明した上で主な取り組みについて項目ごとに発表。協働のまちづくりについては「(仮称)まちづくり基本条例」の制定や市民参加型行政評価制度の導入、子育てへの取り組みでは「子育て10カ条」の明文化と活用や「食育推進計画」の策定などを通じて家庭養育機能、地域ぐるみの子育て機能を柱にした幼児教育の一層の強化を図る竏窒ニした。健康では健康運動指導士の養成など「市民総合健康づくり事業」の推進、環境では廃食用油のリサイクル事業や家庭生ごみの液肥化実験を新たに進めるほか、都市基盤整備や産業振興にも引き続き積極的に取り組んでいきたい竏窒ネどとする施政方針を示した。

会期と日程は次の通り。

▽27日=本会議(開会、提案説明、質疑)▽8日=本会議(一般質問)▽9日=本会議(一般質問)▽12日=委員会▽13日=委員会▽14日=委員会▽15日=委員会▽20日=本会議(採決、閉会) -

駒ケ根市少年剣道大会

駒ケ根市は25日、第26回少年剣道大会を駒ケ根市武道館で開いた。市内の小中学生35人が出場し、優勝を目指して熱戦を展開した。

上位は次の皆さん。

▼小学1・2年の部(1)米山哲弘(赤穂1)(2)土屋建太郎(同2)(3)馬場隆夫(東伊那2)▼小学3・4年男子の部(1)松村青(赤穂東4)(2)気賀澤仁哉(赤穂4)(3)田中慎吾(赤穂南3)▼小学5・6年男子の部(1)唐木瞭(赤穂東6)(2)下平勇斗(同6)(3)岩本拓也(赤穂6)▼小学5・6年女子の部(1)春日ともえ(赤穂東5)(2)新井詩織(赤穂5)(3)田畑野乃夏(同5)▼中学男子の部(1)竹入省吾(赤穂3)(2)春日宇光(同3)(3)久木夢之介(同1)▼中学女子の部(1)竹澤穂波(赤穂2)(2)大沢樹里(同2)▼総合優勝=春日ともえ(赤穂東5) -

南箕輪村07年度当初予算案

一般会計41億5千万円

「子育て・福祉・教育にやさしい活力、元気をはぐくむ村づくり」前提の予算編成南箕輪村は27日、07年度当初予算案を発表した。一般会計は41億5千万円で、前年度当初比2・2%、9千万円の増額になった。唐木一直村長は「子育て・福祉・教育にやさしい活力、元気をはぐくむ村づくりを前提にした。健全財政を維持しながらの予算編成ができた」と説明している。

村の自立決定以来05、06年度は予算規模が少なかったが、新年度は建設事業関係を盛り込んでいる。主な新事業は南箕輪中学校管理教室棟耐震補強・改修工事5630万円、南箕輪小学校南校舎改修工事1277万円、南小学校児童クラブ室新設4780万円、保健センター改修工事5240万円など。

ソフト事業では、村単独事業で乳幼児医療費無料化の対象年齢を現行の小学3年生までから小学6年生までに引き上げる。予算額920万円の内、引き上げ分は330万円。防犯や災害などの情報を提供するメール配信サービス事業(133万円)も整備する。

歳入は、村税が20億4600万円で前年度比8・5%増。歳入構成比では49・3%の高い比率になる。地方交付税は8億1千万円で1・2%減。国県支出金は3億2600万円で26・9%増。村債は中学校耐震補強工事事業と臨時財政対策債の1億5900万円で21・1%減。

歳出は、人件費が10億4500万円で300万円(0・3%)の減額。扶助費は3億2900万円で制度改正による児童手当の増額などにより21・7%増。公債費は4億6400万円で13・7%減。普通建設事業費は4億億4100万円で1億7300万円(64・6%)増額。

財政力指数の06年度推計は0・655。実質公債費比率の推計は07年度は18・5%だが、08年度は15%後半くらいになる見込み。

特別会計を含めた総額は81億2504万5千円で、前年度当初費0・1%の減。 -

07年度当初予算案

南箕輪村の主な事業南箕輪村は27日、07年度当初予算案発表に合わせて新年度の主要事業を発表した。事業は次の通り。かっこ内は予算計上額。

【子育て・教育・文化に関する事業】

▽スクールバス購入(900万円)▽南箕輪小南校舎改修工事(1277万円)▽南箕輪小児童クラブ室新設(4780万円)▽南箕輪中管理教室棟耐震補強・改修工事(5630万円)▽学童クラブ運営(757万9千円)▽スクールバス運行(674万1千円)▽南箕輪中介助員配置(186万6千円)▽図書購入(600万円)▽総合型地域スポーツクラブ活動(800万円)▽大芝公園施設指定管理者委託(1980万円)▽子育て支援相談員(165万円)

【健康・福祉に関する事業】

▽保健センター改修工事(5240万円)▽南部保育園トイレ改築・未満児室増築工事(1583万円)▽社会福祉協議会委託事業(5080万8千円)▽村単乳幼児医療費給付金事業・小学3年生を6年生までに引き上げ(920万円)▽敬老祝い金交付(207万円)▽伊那中央行政組合病院負担金(6266万1千円)

【自治・協働に関する事業】

▽消防施設整備・第3分団第2部可搬ポンプ積載車購入と消火栓設置(743万6千円)▽地域情報化ネットワーク事業・庁内LAN機器更新など(1280万円)▽大芝高原まつり事業(670万円)▽メール配信サービス事業(133万円)▽村民参加による大芝村有林の植樹・育林作業(24万円)

【生活・環境に関する事業】

▽地区計画事業・道水路整備(3950万円)▽村道109号線改良工事継続事業(3990万円)▽道水路維持補修関連事業(1550万円)▽防犯灯整備事業・30基新設(315万円)▽村内巡回バス「まっくんバス」運行委託(1650万円)▽ごみの分別手引き作成(140万円)▽自然環境適正化事業(7万2千円)

【産業・交流に関する事業】

▽大芝高原松くい虫被害予防事業(1058万8千円)▽大芝高原放送施設改修(1616万円)▽大芝観光施設整備・足湯建設とコテージ雨よけ設置工事(2057万5千円)▽商工会助成事業(1050万円)▽企業振興事業等補助金(3744万円)▽担い手営農組織「まっくんファーム」支援事業(297万5千円) -

養魚場閉鎖方針に村長存続模索の意向明らかに

天竜川漁協が宮田村新田区の宮田養魚場を閉鎖する方針を示したことに対し27日、同村の清水靖夫村長は「本当に閉鎖するならば、村としても活かせる方向を考えたい」と観光資源などとして何らかの形で存続を探りたい意向を明らかにした。村にとって半世紀続いた養魚場はシンボルでもあり、関係者や住民も唐突な閉鎖の一報を聞いて困惑している。

宮田村に対して事前に同漁協からの説明は一切なく27日朝、後藤治也組合長を役場に呼び出して、清水村長、小林助役らが経過説明を聞いた。

取材に対し清水村長は「最終決議は今後開く総代会と聞いている。漁協の検討を見守りたい」とコメント。

養魚場の一部(約9千平方メートル)は村有地で契約終了時には原状回復が契約で交わされているが、清水村長は「養魚場は村民の親しみある施設。漁協がダメだからといって、いきなり砂をかぶせて終わらせるわけにはいかない」と答えた。

清水村政は養魚場も含め一体の西山山麓を観光エリアとして活性化させようと、立ちあがったばかり。

それだけに今回の問題は大きな痛手とも言えるが、清水村長は「素晴らしい環境だからこそ養魚場でありえた。もし閉鎖となったとしても、村民の知恵と手法を考えながら何かできるはず」と話す。

養魚場から買い取ったマスを燻製にし、村の特産品として仕上げた「スモークウッドくるみ」の平沢秋人さんも心境は複雑。

「宮田村の燻製としてようやく消費者にも認められてきたが、養魚場がなくなれば当然燻製も終わり。しかし、やり方によっては(養魚場が)生き残る道はあると思うのだが」と話した。

一般村民にとっても養魚場は遠足の目的地や学習の生きた教材として訪れた人も多く、想い入れは強い。ある男性は「施設を取り壊すにも莫大な費用が必要なはず。今いる魚はどうなるのか」と話していた。 -

市議会3月定例会が開会

伊那市議会3月定例会は27日、3月16日まで18日間の会期で開会した。市は財産の取得など一般案件6件、規約案件6件、条例案件29件、07年度予算など予算案件22件を提案し、委員会に付託した。採決は最終日。

07年度当初予算は、一般会計が323億3900万円。主なものは、本庁舎の大規模改修、信州大学と連携した土石流危険個所の事前調査、保育園の統廃合、高遠消防署の建設など。

小坂市長は、市の財政状況や07年度の主な施策などを踏まえ「新たな課題に対処しながら、地域振興に力を注ぎ、地方分権を見すえ、実効性のある行財政運営に努めていきたい」と施政方針を述べた。

合併して間もなく1年を迎えるが「市民生活に大きな混乱もなく、順調なスタートが切れたと感じている」とし、一体感のある市政運営を進め、長野県一のまちづくりを目指す。

議案は、副市長定数条例、生涯学習センター条例の一部改正、財産の譲与など。財産の取得は、ますみケ丘平地林3万2100平方メートルを市土地開発公社から7千万円で取得。全体面積68ヘクタールのうち、78%が取得・賃貸契約済みとなる。

請願は「県上伊那農業高校定時制の存続を求める意見書の提出について」、陳情は「日豪EPA(経済連携協定)・FTA(自由貿易協定)交渉に関する意見書の提出について」などが提出された。 -

副市長2人の給料 現行の助役、収入役の額

伊那市は27日、4月から配置する副市長2人に関わる副市長定数条例、特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を市議会3月定例会に提案した。2人の給料は現行の助役と同じ額ではなく、助役、収入役の額とした。人事案は最終日の16日に提案される。

副市長制度は、地方自治法の改正に伴うもの。助役を副市長に、収入役を廃止する。

副市長の役割分担は「統括副市長」が市政全般を統括し、「特命副市長」が企業誘致や子育て支援、未収金対策などに当たる。酒井助役、白鳥収入役を充てる考えで、給料は、それぞれ月額76万8千円、68万1千円。

2人の必要性について、小坂市長は「地方分権改革で役割、責任が重い。上伊那広域連合や伊那中央行政組合の事務も増加している。山積みする多種多様な課題に的確に対応するため」と説明。

議員から「負担増にならないといっても、現行と同じ体制には疑問がある」と質疑が出され、小坂市長は「理事者分担として、それぞれ特色、力量を持った形で進めている。合併に伴う問題、企業誘致など役割を担うには、どうしても必要」と理解を求めた。

同日、記者会見を開催。小坂市長は「同じ職務で差をつけるのはいかがなものか」と同額の考えを持っていたが、行政改革を進めている中、理事者の報酬を引き上げるのはいかがなものか竏窒ニいう市民の声や市議会の意向があったことから、2人の給料に差をつけた。

市特別職報酬審議会では「合併で職務が増大する中、政策執行の重大な責務を負う。給料に差をつけたり、減額することは適切でない。助役と同じ月額が適当である」と答申していた。 -

わが家でそば打ち

宮田村町一区の宅幼老所わが家(大石ひとみ代表)は24日、そば打ちを行なった。南割区の小田切靖子さんが熟練の技で指導。利用者も練りなどを挑戦し、手で打つ楽しさにふれた。

家でも手軽にできるようにと、小田切さんが分かりやすく手ほどき。スタッフの男性が見事な包丁さばきをみせると、「うまいもんだ。店が出せる」と見守っていた利用者からは冗談も飛んだ。

「そばでも何でも全部自分の家でつくったもんだ。思い出すねぇ」と昔話にも花が咲き、茹でたて出来たてをさっそく口の中へ。

「おいしい。いい出来映えだ」と満面の笑顔が広がった。 -

通学路の改善要望に回答

宮田村宮田小学校PTAが要望していた通学路の危険か所の改善についてこのほど、村教育委員会が回答。大雪時には通学路の除雪を関係者の協力で優先したい考えを示したほか、長年の懸案になっている県道宮田沢渡線の歩道設置については、地元関係者により設置推進に向けた具体的な取り組みが3月から始まると報告した。

小野章PTA会長、小田切等PTA校外指導委員長らが村教委を訪問し、新井洋一教育長から回答を受けた。

要望には9項目の安全対策を盛り込んでいたが、新井教育長は横断歩道の設置などは継続的に関係機関に要請していくとして、カーブミラーなどの改善策も役場などと検討し善処する考えを示した。

河川への転落防止用のふた設置については、管理施設面などから困難と見解を示した。

交通量が激しく以前から改善要望が強い県道宮田沢渡線については、3月始めに関係者らでつくる推進連絡協議会が発足すると説明。

「懸案の事項が少しは動き始める。諸問題はあるが明るい兆しが見えてきた。少し時間はかかっても万全でいきたい」と期待感をにじませた。 -

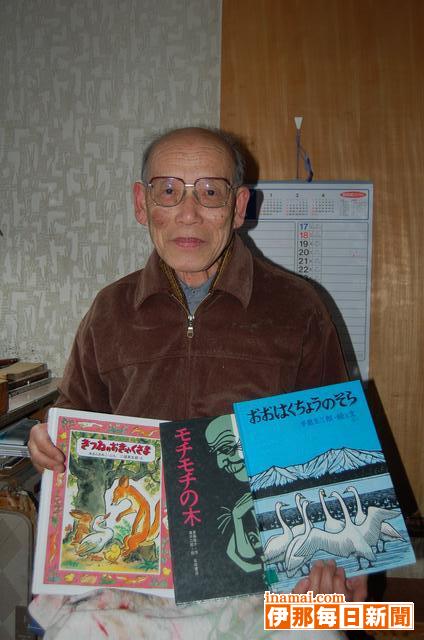

中原宏さん(79)飯島町南町

「親子に絵本の楽しさを伝え、絵本を通じての様々な疑似体験をさせたい」と、町図書館や小学校の読み聞かせに取り組み、朗読劇「この子たちの夏」「小林上等兵のヒロシマ」に出演し、平和の尊さ、戦争のむごたらしさを後世に伝える。

1929年、飯山市生まれ。10歳で父が亡くなり、両親の出身地である飯島町で落ち着いた。赤穂農商学校に進学したが、第2次大戦中で、学徒勤労動員で名古屋の三菱重工航空機製作所で飛行機づくりをした。B29の爆撃で工場は破壊され、一ノ宮に疎開したが、ここでもB29の襲撃を受けた。

「夜、防空ごうから飛び出し、日本軍の高射砲がB29に向けて、射撃するのを、土手に張りついて見ていた。空襲になると、爆風で眼球が飛び出さないように押え、耳もこまくが破れないようにふさぎ、じっと解除を待った」という。

3月末、1年繰上卒業で郷里に戻り、8月に終戦になった。B29の空爆の下をかいくぐり、生き長らえた戦争体験が「この子たちの夏を読む会」の朗読劇に厚みと臨場感を与えている。

戦後は代用教員や会社員を経て、おもちゃ屋を始めた。昭和30年代中ごろ、模型飛行機全盛の時代で、町内の大抵の男の子は、小銭を握りしめ、模型飛行機のキッドを買いにきた。「その頃の子どもたちが今の飯島町を支える中堅になっている」と笑顔を向ける。

今も印鑑製造販売に商売替えした店内には、1960年、県代表として小学生を引率し、全国大会に出場した名機が展示されている。

絵本との出会いは20年前、初孫が生まれ、上郷図書館の下沢洋子館長の「身近な人が絵本を読み聞かせることで、幼児が犬やネコになったり、哀しいこと、うれしいことなど疑似体験させることが大切」の一言に触発され、ブックリストから選び、絵本を買い求め、孫に読み聞かせた。

最初の1冊が「もちもちの木」、以来、福音館の月刊誌「こどものとも」「012」など買い求め、今では店兼作業場の壁面は数百冊の絵本でびっしりと埋め尽されている。

1989年2月の「飯島こどもの本の会」の立ち上げにも関わり、図書館の読み聞かせグループにも加わり、毎月の「絵本とお話しの森」では絵本の読み聞かせとハーモニカ演奏で親子を楽しませている。

ほかに、飯島町の2小学校、中川村のつどいの広場バンビーニでも読み聞かせボランティアに励む。

中原さんのもう1つのライフワークは「この子たちの夏を読む会」の活動。同会は2000年6月、地人会の朗読劇「この子たちの夏」を機に発足。03年3月、高尾の小林正巳さんの被爆体験を「読む会」のメンバーだった葛岡雄治さんが脚本化した「小林上等兵のヒロシマ」の初演から現在に至るまで語りを熱演する。

「小林さんの体験談を何回もお聞きした。これからも、声の出る限り、小林さんに成り代わって続けたい」と話す。妻と2人暮らし。 -

信州ふるさとの道ふれあい事業(アダプトシステム)飯島地区青少年育成会が県と協定を締結

県伊那建設事務所(松下泰見所長)と飯島町の飯島地区青少年育成会(大久保富平会長)は27日、信州ふるさとの道ふれあい事業(アダプトシステム)の協定を締結し、飯島町役場で調印式を行なった。上伊那では11件目、育成会は初。

国道153号豊岡地区清水坂約40メートル間。飯島小学校児童350人と指導員、育成者45人で構成。ボランティアで行なう沿道の花壇の維持・管理に建設事務所が支援する。

同会は81年、青少年の健全育成を目的に発足。清水坂の花壇整備、管理は10数年前から続けている。今年は5月13日花壇整備、6月3日マリーゴールドの定植、以後10月中旬まで当番で管理する。

調印式で松下所長は「子どもが中心に活動する団体との調印は上伊那では初めて。子どもが働くと大人も触発される。協働のまちづくりや交通モラル向上に寄与するのでは」と期待を込めた。

立会人の高坂町長は「常日頃から環境美化に努めていただいている」と同会の組織活動をたたえ「調印を機に一層の推進を」と希望した。同会の大久保会長は「地域の子どもたちが作業を通じて、地域を愛する気持ちの醸成になればと願い、続けてきた」と振り返り「ご支援をいただき、立派な活動にしたい」と意欲を見せた。 -

生活交通確保対策協議会が初会議

飯島町は07年7月をめどに試行開始する地域循環バス事業の基本的事項を検討する町生活交通確保協議会を27日設置した=写真。農村環境改善センターで開いた初会議で、町は循環バスの運行経路、運行ダイヤ、停留所などを盛りこんだ素案を示した。

会の冒頭で、高坂町長は区会や各種団体の代表、運送事業者、公募を含む17人を委員に委嘱し「少ない経費でより効率的な運用ができるように、智恵を出し、基本的部分の方向付けをお願いしたい」と会の趣旨に触れてあいさつ。

引き続き、担当職員から運行経路や運行ダイヤ、停留所、料金など、ワークショップや庁内検討でまとめた素案を説明した。

説明では、運行経路(バス3台使用)は▽現在運行中の福祉バスのコースを基準に利用範囲を拡大する▽町外へのルート(昭和病院への送迎)▽コースは(1)七久保コース(2)本郷コース(3)飯島西コース(4)飯島東コース(5)田切コース(6)昭和病院コース-の6コース▽各2コースを1ルートに設定し、1週間同時刻の3ルート運行▽スタート時間は午前7時30分発を早便、午後8時30分発を後便とし、昭和病院便は後便に含む▽運行日は月縲恚燉j日の平日。

運行時間は▽1コース45分として、2コースで1回り1ルートの設定▽1コースは午前2縲・回、午後2縲・回で計4回(6回)の循環となる▽通学コースは午前7時30分スタートで、3コース朝1回の運行となる。

また、車両管理、運転業務、運賃徴収などは委託する。社会実験期間中(試行運転)は臨時車両や町の福祉バスを活用し、08年より、随時自車運行とする-などとした。

)

1210/(日)