-

市書店組合「新伊那市かるた」初の大会

伊那市書店組合(小林史麿組合長)は10日、同市荒井の市立図書館で、新市誕生記念の一環として販売した「新伊那市かるた」を使った、かるた大会を初めて開いた。市内を中心に駒ヶ根市などから幼児縲恆蜷lの33人が集まり、年齢ごとの部門に分かれて楽しんだ=写真。

昨年春に販売し始めた同かるたは、高遠城址(し)公園のコヒガンザクラ、長谷の孝行猿、天竜川のザザ虫などを題材に、合併したふるさとを知ってもらおうと3千部を制作。現在は約2500部を売り、地元出身者などからの問い合わせもあるという。

読み手は、伊那朗読の会の会員の一人、柄山祐希さん(83)=同市中央区=が務め、かるたの題材になっている場所について解説しながら進行。参加者は、関心しながらも次第に札数が少なくなると、体勢を前のめりにして札を取り合う熱戦を展開した。

小学校3年生以下の「年少の部」で9枚獲得した、西春近北小3年の本間はるかちゃん(9つ)は、前半で稼いだリードを守りきって優勝。「端から端まで見渡して取った。勝ててうれしい」と喜んでいた。

小林組合長は「新しい伊那市の歴史や文化を理解してほしい」と、かるたの題材になっている場所を巡る企画を検討しているという。かるた大会も継続していく考えでいる。 -

代官行列が広小路を通行

江戸時代の風情や縁日の姿を再現する飯島町の冬季最終となる「第14回お陣屋行燈市」が10、11日、JR飯島駅前広小路で開催。穏やかな早春の日差しの中、大型時代劇「遠山の金さん」や代官行列、陣馬太鼓、どんどろしし舞など多彩なイベントが繰り広げられ、夕闇が迫れば、大小の百基の行燈に火が点り幻想的を醸した。

今年の時代劇は行燈一座の「遠山の金さん」と「代官行列を楽しみ会」も出し物を用意した。2日目は古田人形芝居の上演もある。(関連記事11面)

##(写真よこ多分 -

桜オーナー

中アの残雪に映える千人塚公園の桜を守り、未来に引継ごうと、飯島町は桜守ファミリー募集する。同公園の古木は樹齢77年の染井吉野、樹高20メートル余、地衣類が繁茂し、テング巣病もまん延していることから、桜1本を1ファミリーが愛情を込めて管理する桜オーナー制を検討。染井吉野は戦後、全国で爆発的に植栽され、成長も早いが老化も早く、随所で同様の問題が起きている事から、この取り組みは大いに注目される▼ロマンあふれる試みの成否のカギは町民の桜愛護の熱意と、高枝切りなど高所作業できる機資材を持つ企業や団体の多くが手を挙げてくれるかに掛かっている▼花の季節には自前の桜で花見、ちょっとした大名気分が味わえるかも。多くの参加を願う(大口国江)

-

高遠高の董君が豪州語学留学帰国報告

高遠高校振興会の海外短期派遣事業で、1月20日から17日間の日程でオーストラリアのブリスベンに語学留学していた同校進学コース1年の董永超さん(16)が9日夕、伊那市役所に振興会長の小坂樫男市長を訪ね、帰国報告をした。

中国出身で、01年に来日した董さんは、中国語と日本語の読み書きができる。将来、通訳を目指し、英語も習得するために留学を希望した。

現地ではホームステイをしながら英語学校に通学。日々、5縲・時間の勉強を重ねたといい「英語での会話は相手に通じたけど、発音の違いによく注意されて苦労した」。

また、「世界各国から来ていた大勢の留学生と友だちになれた」と喜んでいて、帰国後も、ホームステイ先の家族や、友人とメールのやり取りをしているという。

董さんは「もう一度留学したいし、ほかの国の言葉も勉強していきたい」と話していた。

小坂市長は「若いときに海外で勉強してくることはいいこと。今後に生かして頑張ってほしい」と激励した。

事業は7年目。市と同窓会で構成する振興会が、渡航や研修費用の約半額を補助し、意欲ある生徒を語学留学に送り出している。 -

中沢小大縄跳び大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は7日、全校大縄跳び大会を開いた。全学年児童が所属する縦割りの仲良し班8班による対抗戦。2人で回す縄を1人ずつ跳んだ回数を競うもので、5分間の競技を2回繰り返した合計回数で勝負を決めた。

休み時間などを利用して練習を重ねてきた児童らは緊張した表情で合図を待ち、審判の笛で一斉に競技開始。タイミングを合わせて次々に縄に飛び込み、10回、20回竏窒ニ回数を重ねた=写真。低学年児童の中には跳ぶタイミングがなかなかつかめずに立ち往生したり、縄に足を引っ掛けて転倒する児童もいたが、皆に励まされながら順番が来るたび何回も挑戦していた。

競技の結果、5班が1回目325回、2回目343回のずば抜けた記録で優勝した。28日には学年対抗の大縄跳び大会が行われる。 -

東伊那小ふるさと学習発表会

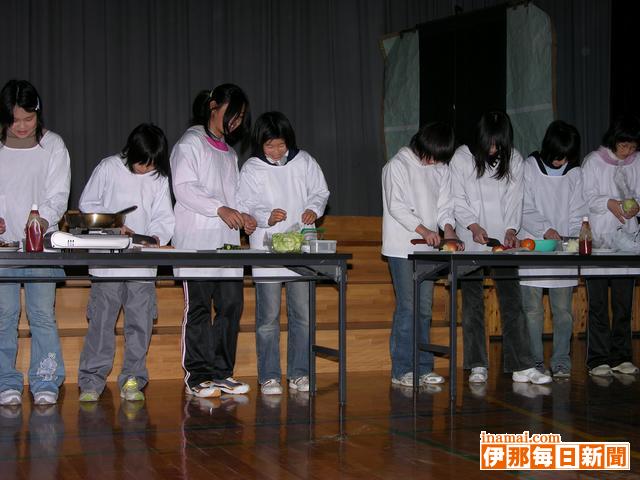

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)は7日、児童らが学年ごとに学んできたさまざまな学習や活動の成果を保護者らに発表するふるさと学習発表会を体育館で開いた。約100人の保護者や来賓らが訪れ、懸命に発表する児童の姿を温かい目で見詰めた。

5年生は「通学合宿を通して学んだ料理体験」として、7月に同市東伊那の農業体験宿泊施設「ふるさとの家」で3泊4日を過ごした時の料理作りについて発表。実際に体育館で卵焼きや野菜サラダ、ウインナーエッグなどを作って見せた=写真。保護者らは卵焼きを作る様子などを見て「上手」などと感心していた。1年生はアサガオを育てた苦労や花が咲いた時の喜びなどについて寸劇仕立で発表して大きな拍手を受けた。

体育館の壁面には模造紙に書いた学習のまとめなどがずらりと掲示され、訪れた保護者らがじっくりと見入っていた。 -

スリランカ風紅茶パーティ

スリランカの紅茶と料理でパーティを楽しむ集いが8日、駒ケ根市のふれあいセンターで開かれた。地域に住む外国人の支援と交流を目的に06年に設立された民間ボランティア団体「地球人ネットワークinこまがね」(清水敏晴代表)と駒ケ根市社会福祉協議会(竹内正寛会長)、駒ケ根市の共催。ネットワークのメンバーなど約20人が参加し、駒ケ根青年海外協力隊で語学講師を務めるシリパーラ・ウィラコーンさんなどスリランカ人3人を迎えて楽しい午後のひとときを過ごした。

テーブルに並んだお茶受けのメニューはいずれもスリランカ風のパンケーキ、サバとジャガイモのカツレツ、ひよこ豆などをいためたカダラの3品。参加者はショウガを入れた紅茶イングルテー、ミルクを入れたキリテーとともに味わったほか、ウィラコーンさんにスリランカの文字を教わったり文化や習慣などについて質問するなどして、異文化交流を楽しんだ=写真。 -

村役場理事者管理職会が松くい虫対策募金に寄付

南箕輪村役場の理事者管理職会は9日、大芝高原のアカマツを松くい虫被害から守るため森林セラピー協議会が取り組んでいる松くい虫対策募金に、7万円を寄付した。

「村の貴重なアカマツを絶やすことはできない。職員としても協力しよう」と、村長を除く助役、教育長、課長級職員の計12人が寄付。伊藤修教育長が代表して、森林セラピー協議会の大熊恵二会長に手渡した。

大熊会長は、「率先して住民の先頭に立って寄付いただきありがたい」と感謝し、「今年4月の森林セラピーロードグランドオープンに向け、より一層募金活動の高まりを作っていきたい」と話した。

募金箱を村内5カ所に設置してから1カ月が経過。協議会事務局によると、理事者管理職会の寄付を除き、現在までに約12万円が寄せられているという。 -

南箕輪村福祉計画策定懇話会

障害福祉計画を協議

南箕輪村福祉計画策定懇話会(山本昭子会長)は8日夜、村役場で開き、村が06年度中に策定する障害者福祉計画案の説明を受け、協議した。

懇話会は05年12月に設置。委員は19人。高齢者及び障害者福祉計画の策定、見直しの検討が任務で、これまで介護保険事業計画、老人保健福祉計画の審議をした。

障害者福祉計画は、06年4月に施行された障害者自立支援法により市町村に策定が義務付けられている。村は、障害保健福祉サービスの確保のための方策を定め、村の障害者施策を総合的かつ計画的に推進するため、村第4次総合計画基本計画に即して策定する。計画期間は07年度から11年度まで。

計画案は、主な整備目標に▽ニーズに応じた相談支援体制の確立▽安心して地域で暮らすための支援体制の整備▽就労・日中活動支援の充実-を挙げ、施策展開の具体的な方向を示している。

村が、障害者自立支援法の概要と障害福祉計画案を説明。今後、懇話会の意見を参考にして計画を策定する。 -

南箕輪小学校2年1組

「大豆を作るのは大変だったけど、いっぱい出来てうれしかった」

南箕輪村の南箕輪小学校2年1組(30人、片桐恵子教諭)は、生活科の学習の一環で、信越放送の「大豆100粒運動」に応募し、児童1人に200粒ずつの大豆をもらって栽培、加工などに取り組んでいる。

学校近くに畑を借り、土づくりから活動が始まった。1人が2畝を受け持ち、6月に種をまいた。自分の大豆が分かるように、看板も絵を描くなど手作りして立てた。

栽培は、児童の祖父の協力を得て、土寄せや草取りなどに励んだ。大豆の芽が土から顔を出し、花が咲き、さやができた。固く小さな一粒の大豆が、どんどん大きくなり実をつけ、9月には枝豆として味わった。「すごーくおいしい」。それは感動の味だった。

収穫を迎えた11月。はざかけをして乾かした後、棒を手に豆たたきをした。「豆がポンポン飛び出してすごーい」。ほこりだらけになりながら頑張ってたたき続け、手の皮がむけてしまった児童もいたが、200キロもの大豊作だった。

収穫した大豆で次は、きなこ、豆腐、納豆作りに取り組んだ。事前に図書館の本やインターネットで作り方を調べるなど、皆夢中になった。

きなこ作りでは、学校でやる前に、児童が自分で考えた方法を家庭で試し、出来上がったきなこを学校に持ってきて皆に食べてもらい、アイデアを出し合って再度挑戦することもあった。学校では、炒った大豆を石うす、すり鉢、コーヒーミル、ミルサーなど、児童が考えたさまざまな方法で挑戦。2度目は、きなこもちにして食べた。

村内の豆腐店を見学して豆腐の作り方を教わり、収穫祭の親子学習会で保護者と一緒に豆腐とおから料理作りもした。おからはクッキー、ケーキ、ドーナツ、卯の花煮、サラダにした。「おいしかった」。頑張って育てた大豆を使った料理は、忘れられない味となった。

大豆は、参観日に袋に入れて販売し、売上金を収穫祭の費用にあてたほか、栽培でお世話になったおじいさんに、お礼としてランニングシューズを贈るために使った。

たくさん収穫できた大豆を「皆にお返ししよう」と考えた児童は、節分に食べてもらうために、全30学級に配る豆を準備。丁寧に炒って袋詰めにし、学級に配った。「お年寄りにも喜んでほしい」と、村社会福祉協議会のデイサービスセンター松寿荘にも、生の大豆3キロを届けた。松寿荘では、煮物にして食べると言い、児童はお年寄りにあてた手紙も渡した。

片桐教諭は、「地域の方、お家の方に支えられて、本当にいい学習ができた。児童はすごく楽しんで、とても意欲的だった」という。

20日には学習発表会がある。1年間の学習をまとめ、家の人に聞いてもらう予定だ。(村上裕子) -

箕輪町水田農業推進協議会

箕輪町水田農業推進協議会は9日、町役場で開き、07年産米の生産目標数量などを示した。

07年産米の生産は、売れる米づくりの促進のため、06年産の生産と同規模で、06年生産数量を目標値とする。町の数量目標は2700トン、作付け面積は436・74ヘクタール。

06年度の水稲生産実績も示した。限度面積は438・11ヘクタール、確定面積は426・64ヘクタール。目標達成率は97・38%だった。

協議会に引き続き開いた水田農業推進地区委員長会では、地区別の水田面積配分を示し、今後の事務手続きなどを説明した。 -

【記者室】「子育て10カ条」どう生かす

駒ケ根市教育委員会が子育て10カ条を策定中だ。全国各地でも同様の試みがなされていて「子育ては褒める、しかる、見守る、抱きしめる」「まず親がきちんと実行 社会のルール」「子どもができる役割を一つ持たせましょう」などが掲げられている▼制定すること自体には何ら異論はないのだが、気になるのは現実の家庭教育にどう生かすのか竏窒セ。市教育長は「額に入った飾りにせず実際に役立つものにしていきたい」と言うが、まったく同感▼社会で起きている問題の多くは家庭にその原因があるといわれる。外部が立ち入ることが難しい領域だけに効果を上げるのはなかなか大変だが、家庭教育を立て直すくらいの意気込みで取り組まれることを強く期待したい。(白鳥文男)

-

新エネルギービジョンまとまる

伊那市の恵まれた自然資源を新エネルギーに変え、持続可能な自然共生都市を目指す「地域新エネルギービジョン」がまとまり、策定委員会(小池正雄委員長、12人)が9日、小坂市長に報告した。伊那市にふさわしい新エネルギーとして流水を活用した中小水力発電の導入などを挙げた。

ビジョン策定は、化石燃料に代わる新エネルギーの導入を推進するもの。基本方針に、新エネルギー導入による環境負荷の軽減、市民・事業者・行政の協働体制での推進をすえ、基本方針や新エネルギー導入・普及を図るための重点プロジェクト、推進手段、実施スケジュールなど盛った。

重点プロジェクトは▽バイオマス資源の積極的な利活用▽豊富な日射量を利用した太陽光発電の導入▽新エネルギーに関する市民・事業者への啓発竏窒ネど7つ。住宅や集会施設への木質ペレットボイラ・ストーブ導入など市、市民、事業者それぞれの役割も示した。

入笠山縲恷ュ嶺高原への大型風力発電については、災害の恐れや希少猛きん類への影響などが懸念されることから「慎重に検討すべき」とした。

小池委員長から、新エネルギービジョンの概要説明を受けた小坂市長は「自然豊かな市内には水量があり、再生可能なエネルギー。永続的なエネルギーが供給できるように、施策を展開していきたい。住民に省エネを喚起していかなければならない」と述べた。

庁内に推進ワーキンググループを設け、重点プロジェクトを推進していく。

市民に対し、ビジョンの概要をまとめたダイジェスト版を全戸配布する。 -

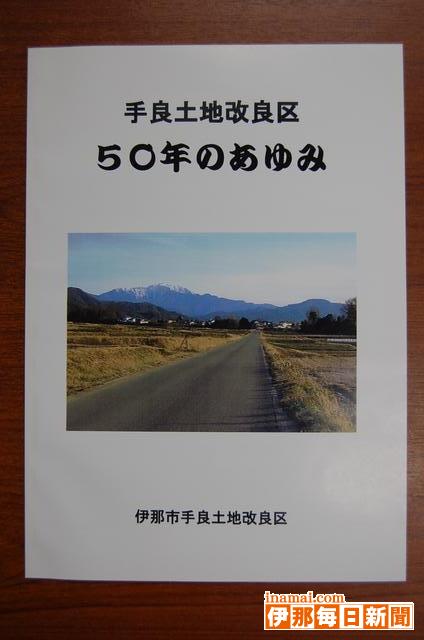

手良土地改良区が「50年のあゆみ」を発刊

伊那市の手良土地改良区(蟹沢豊治理事長)はこのほど、「手良土地改良区50年のあゆみ」を発刊した=写真。

手良土地改良区は三峰川総合開発事業の一環として六道原地帯の畑地の水田化を図る目的で1956年の1月19日に発足。その後、中坪地区の未整備地区約60ヘクタールを編入した農村基盤総合整備事業、沢岡、野口地区の県営手良土地改良総合整備事業などに取り組む中で06年1月20日、償還事業を完了した。

この節目に合わせ、今後につなげる資料として手良周辺の沿革を整備した小冊子を作成した。

冊子では手良土地改良区が取り組んだ1期、2期、3期の各事業の変遷と概要、その後の事業経過、事業に伴って発掘された遺跡群などについて触れている。 -

市役所食堂に「しし丼」が登場

伊那市役所の食堂「アザレア」のメニューに、イノシシ肉を使った「しし丼」が登場した。毎週金曜日に限定10食を提供。初回の9日は特別に23食を用意、正午前に半数以上の注文が入る人気だった。

「しし丼」は、イノシシ肉に、タマネギ、ゴボウ、シメジなどをすき焼き風に味付け、ニンジンなどを彩りに添えた。隠し味にみそを入れ、肉の臭みを和らげた。

市職員のほか、市内外の住民らが訪れて味わった。

駒ケ根市から、たまたま来た女性(82)は「イノシシ肉を使った料理があると聞いて、注文した。ゴボウが入っているから肉の臭みがない。豚肉に近いけど、脂が嫌味じゃないからおいしい」と口へ運んだ。

価格は650円で、生卵やみそ汁も別料金でつく。

シシ料理は「ししカレー」に次ぐ第2弾。

地元で獲れたシシ肉を確保するには難しく、価格も高めだが、食堂では「有害鳥獣対策として、肉を違和感なく食べられるように提供できれば」と話す。また、シシ料理が定着した段階で、鹿肉メニューも考えたいとしている。

昨年7月から始まった「ししカレー」は毎月16日だったが、電話での問い合わせなどが入ることから、毎週火曜日にも提供する。 -

リフォーム講習会

伊那市消費者の会は8日、伊那公民館でリフォーム講習会を開いた。市内のほか、箕輪町、宮田村などから女性15人が集まり、古着などを使って手提げ袋などを仕上げた。

一般向けの講習会は3回目で、身の回りにある資源を有効活用しようと企画した。着なくなった着物や洋服、かさの布、ネクタイなどの材料を用意。中には、材料を持ち寄る人もいて、それぞれにチューリップハット、マイバック、ポシェットなどの作品を作った。

参加者は年配の女性が多く、会員と互いに作り方を教えあいながら、型紙に沿って布を切ったり、ミシンで縫ったりして裁縫を楽しんだ。

市内美篶の女性(64)は「あまり使わないうちに、かさがだめになった。きれいな柄で取っておいた。軽いし、袋の中に小袋をつけたので、早速使いたい」と喜んだ。

講習会は15、23日も開く。時間はいずれも午前9時半縲恁゚後3時で、自由に出入りできる。参加費は無料。

問い合わせは、市役所生活環境課消費生活係(TEL78・4111内線2211)へ。 -

山を愛する会がそば打ち

宮田村の登山愛好会「宮田 山を愛する会」(藤田宜久会長、38人)はこのほど、新年恒例のそば打ちを村民会館で行なった。自分たちで打ったそばをすすり、酒を酌み交わし・ス山談義・ス。春からのシーズンに向けて、親睦を図った。

同会は「安全第一」がモットーで冬山登山はしないが、スキーなどでシーズンオフも交流を深めている。

そば打ちも4年前から行なっており、この日も名人2人が指導。20人ほどが協力しながら挑戦した。

「手つきがいい」とほめあったり、「それじゃうどんになっちゃう」など、冗談飛ばしながら和気あいあい。

おいしい酒と一緒に舌鼓を打ち、新緑の山々に思いをめぐらせながら会話もはずんだ。

今年も4月中旬の戸倉山(駒ケ根市)登山で始まり、秋にかけて北、中央、南各アルプスへの山行を計画している。

会員も随時募集中。問い合わせは藤田さん(85・4366)または、村民会館(85・2314)へ。 -

中川産大豆で試作した豆腐を試食販売、好評につき、ほぼ完売

中川村の地産地消による特産品づくりを進める村営農センターは、村内産大豆百%を使い、村内のすいれい豆腐の協力で試作した絹ごし豆腐の販売を8日、村内の生鮮食糧品店などで行なったほか、役場や関係機関で予約販売した。「大豆本来の味がする」「すごくおいしい」と好評でほぼ完売した。今後、意見、感想を聞き、商品開発に活かす考え。

大豆は片桐中央の松下保正さんが栽培した「ギンレイ」、120キロ用い、千丁つくった。

このうち、チャオ生鮮食品館では、発売と同時に、多くの主婦が豆腐コーナーに集まり、「賞味期間が長いから」と2丁、3丁、中には6丁もまとめ買いするなど好評だった。

試食した中田美津江さん(南陽)は「大豆の甘さ、香りの良さ、本当おいしい」と話していた。

また、9日は村内の福祉施設、宅幼老所、保育園など8カ所に計160丁無料配布した。 -

通学かばんを贈呈

中川村は9日、来年度村内2小学校に入学する園児らに村からの祝い品として、通学かばんを贈呈した。

このうち、中川東小学校で、保護者に付き添われて来校したみなかた保育園などの年長児23人が、北村教育長からひとり一人受け取った=写真。

北村教育長は園児らに「村からのプレゼントです。このかばんを背負って、元気よく通ってきてください」と声を掛けると、園児らは大きな声で「ありがとうございます」と返事をした。

久保村和子校長は「元気なお返事、あいさつもできました、かばんもいただきました。すぐにも1年生になれそうです。4月5日の入学式には元気で登校してきてください。みんなで待っています」と呼びかけた。

来年度の入学予定者は中川東小学校23人、中川西小学校26人 -

伊那市・富県小で新エネルギー教室

伊那市の富県小学校で9日、太陽光発電、風力発電などの重要性について学ぶ「新エネルギー教室」があった。参加した同校4竏・年生の児童約80人は、地球温暖化の一つの原因である二酸化炭素を排出しない、化石燃料に代わる新しいエネルギーに理解を深めた。

資源エネルギー庁、市などの主催。教室は同庁が5年ほど前から始めた出前講座で、同市では初めて。環境対策で新エネルギー施策を進める市は、子供たちの教育の一環のために開催を依頼し、市教育委員会の呼び掛けに手を上げた同小学校で開らいた。

児童たちは、地球温暖化問題や枯渇する化石燃料などについて学習。関係者による話を聞き、これらの内容をまとめたビデオを鑑賞した後、太陽光を利用して動くソーラーカーの模型作りを体験した。

6年の田路悠太君(12)は「新しいエネルギーがたくさんあることが分かった。地球温暖化で危ないと感じていたが新エネルギーがあれば少しは被害を和らげることを知り安心した」と感想を述べていた。 -

伊那毎の絵手紙・原画展 あるしん本店で

伊那毎日新聞社の日曜版に掲載中の絵手紙の原画展が9日、伊那市荒井区錦町のアルプス中央信用金庫本店ロビーで始まった=写真。昨年に引き続き2回目。個性豊かな絵と心温まる一言を添えた原画が見る人の心を和ませている。3月30日まで。入場無料。

絵手紙掲載は「いなまい絵手紙駅伝」と題して、絵手紙教室「ゆう絵画教室」(講師=坂本勇、同市美篶)の生徒らが毎週、バトンタッチする方法で作品を載せている。04年8月末から始まり昨年9月24日付けで100回目を迎えた人気企画。今回の展示では記念特別作品も出品している。

展示作品は、昨年1月の展示以降に本紙で掲載した原画約100点。季節の到来を告げる農作物や風習などを題材に描いた生徒らの力作を並べる。一つひとつには、作者の制作への思いなどのコメントを寄せている。

作品を見ていた女性は「知り合いの作品も出ていた。作品に寄せた一人ひとりのおしゃれな一言を楽しみながら見ている」と話していた。

土・日曜日、祝祭日は休み。午前9時縲恁゚後3時。 -

県消防職員意見発表会 伊那市で開催

第28回県消防職員意見発表会は8日、伊那市の市駅前ビルいなっせであった。県下14消防本部から選抜の14人が出場し、職務を通じて体験したことを題材に決意や抱負、提案などの意見を発表した。県消防長会主催。

上伊那からは、伊那消防組合消防本部(箕輪消防署)の荻原大輔消防士、伊南行政組合消防本部(北消防署)の齋藤潔消防副士長が出場。荻原消防士の発表が最高賞の次に名誉となる優秀賞を獲得した。

荻原消防士は「OVER THE BORDER縲恪窓ォを越えて縲怐vと題し、消防の広域化を図り、管轄を越えた活動ができれば竏窒ニ発表。齋藤副士長は「生死を分ける3分間の住民連携」とし、傷病者の生死を分ける最初の3分間に適切で素早い対応が取れるように、住民と消防の連携を」と呼び掛けた。

全国大会へ出場する最優秀賞には「夜に輝く安心の箱」と出して発表した長野市消防局の成沢泰則消防士が受賞。県代表者は昨年、一昨年の大会で2年連続で最優秀賞を受賞している。

優秀賞の賞状を受け取る荻原消防士 -

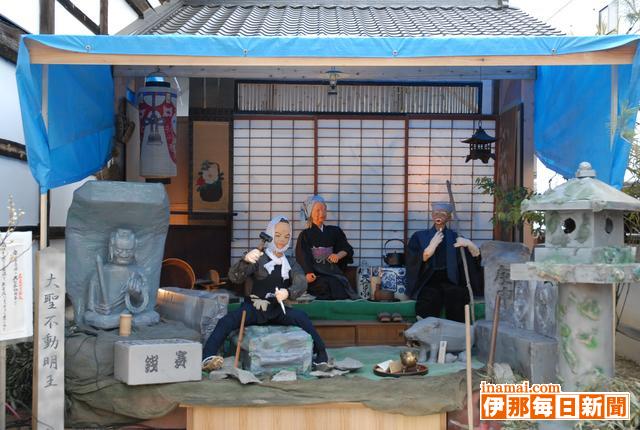

高遠町人形飾りコンクール 6団体が出品

伊那市高遠町の冬の風物詩・だるま市(11日)を前に、町商工会の恒例企画「人形飾りコンクール」の作品が中心商店街に飾られている。9日、審査会があり、仲町実業団の作品「高遠石工・守屋貞治と代表作『大聖不動大明王』」が最優秀賞となる金賞を受賞した。

人形飾りは、だるま市に合わせた各商店の誘客作戦がはじまり。本年は、実業団、金融機関、小学校、町総合支所の6団体が出品し、町商工会職員や各種団体関係者約20人が、それぞれの作品を努力、アイデア、全体のバランスなど6項目で評価し、各賞を決めた。

各賞を受賞したのは次の作品(カッコ内は団体名)。

▽金賞=「高遠石工・守屋貞治と代表作『大聖不動大明王』(仲町)▽銀賞=「愛と勇気と夢をのせて飛べ!アンパンマン」(市職員)▽銅賞=「勘太郎さんと絵島様が南アルプス世界遺産の登録を願う」(霜町)▽努力賞=「ミッキーとミニーの絵島・生島」(本町)、「未来への灯り(2分の1成人式を迎えて)」(高遠小学校4年)▽敢闘賞=「メタボリックシンドローム」(金融団) -

加治木今氏出馬の意向

任期満了(4月29日)に伴う駒ケ根市議選(4月15日告示、22日投開票)に新人の加治木今氏(51)=無所属、町四区=が立候補する意向を固めた。同区の現職小原恒敏氏(4期)の引退を受けての出馬。加治木氏は同市内の洋裁・料理学校「やまと文化専修学校」校長。飯田風越高校卒。

新人の立候補表明は2人目。 -

子育て10カ条選定会議

子育てのよりどころとなる指針を分かりやすく表現する「子育て10カ条」を制定しようと駒ケ根市教育委員会は7日、子育て10カ条選定会議の第1回を市役所南庁舎で開いた。市民、団体の代表や教育関係者などで構成された委員など約30人が出席し、10カ条策定に向けて意見を交わした=写真。出席者らは2グループに分かれ、テレビを始めとするメディア、遊びの形態のほか、生活リズム、食育、地域とのかかわりや家族とのあり方などについて話し合った。

座長には赤穂小学校PTA会長の春日俊也さんが選出された。会議は全3回の予定。第2回で素案を作成し、3月中旬には最終案をまとめたい考え。

中原稲雄教育長はあいさつで「10カ条制定については04年の子ども課設置の時点で既に考えていた。子育ては本来自分の子どもだけでなく、地域の子どもたちを考えるもの。額に入った飾りでなく、実際に役に立つものを目指して知恵を出し合って決めていきたい」と述べた。 -

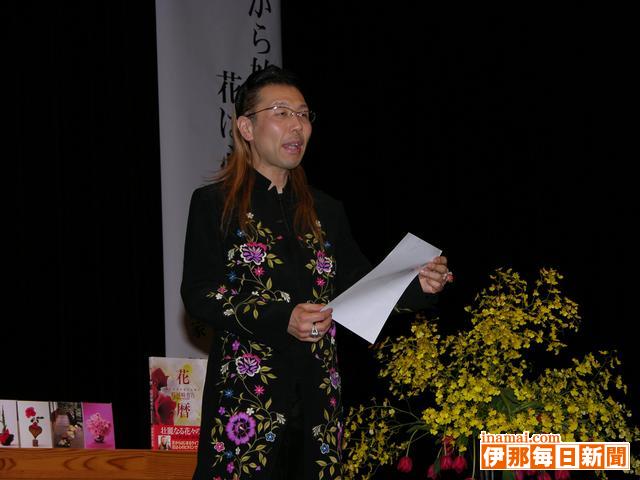

假屋崎省吾講演会

テレビや著作などでお馴染みの華道家假屋崎(かりやざき)省吾さんの講演会が6日夜、駒ケ根市の市文化会館で開かれた。駒ケ根市文化財団などの主催。有名人を間近で見られるとあって会場は900人を超える来場者で満席となり、假屋崎さんの軽妙な語り口の講演を存分に楽しんだ。

大きな拍手に迎えられてステージに登場した假屋崎さんは講演を始める前にまず豪華な花飾りを手早く花瓶に生けて見せて、さらに大きな拍手を受けた。假屋崎さんは独特の柔らかな話しぶりで自身の生い立ちや華道とのかかわりなどについて話した=写真。「意外かもしれないが假屋崎は本名。やさしい両親と花と音楽に囲まれて育ったことが今の自分につながっている」とした上で「花にも一つひとつ性格がある。人間と同じ。それが生きているということ」と個性の大切さを訴えた。 -

海外交換学生が駒ケ根ロータリークラブ例会訪問

ロータリークラブが行う海外青少年交換学生事業で今年海外に派遣される日本人学生6人と、県内に滞在中の外国人学生3人が5日、駒ケ根ロータリークラブ(中島清一会長)の例会を訪れた。米国人とカナダ人の学生は習い覚えた日本語で「日本語ちょっと難しい。でも日本好きです」「食べ物おいしい。友達もたくさんできた」などと流ちょうな日本語で日本の印象などをスピーチ。米国やフランスを訪問することが決まっている日本人学生らは「外国の文化を学び、日本の文化を伝えて来たい」「つらいことがあっても笑顔で頑張る」などと抱負を述べた=写真。

第2600地区青少年交換委員長の松木修治さんは「交換学生はロータリアンの子弟を教育のためよその家に預けたのが起源。互いに親身になって世話をすることで将来の交流にもつながる」と述べた。 -

みのわ手筒会

全国初「手筒煙火に関する保安技術基準」の冊子作成

箕輪町の「みのわ手筒会」(40人、唐沢修一会長)が、全国で初の「手筒煙火に関する保安技術基準(自主基準)」をまとめた冊子を作成した。事故防止と、日本古来の花火“いやしの炎”を楽しんでもらうための安全確保が目的で、唐沢会長は「会員の教育はもちろん、保安基準を全国的に行政機関に普及していきたい」としている。

手筒会は02年5月、地域活性化のために県内初の手筒花火打ち揚げ任意団体として発足した。会員は20歳代から40歳代。みのわ祭りをはじめ県内外から出演依頼を受け、市町村イベントや企業の式典などで打ち揚げをしている。

05年7月に県と協議の上、全国で初めて「手筒花火に関する保安技術基準」を制定。会員の教本として活用してきた。

保安技術基準を広く周知し安全性を明確にするため今回、県の06年度コモンズ支援金(地域枠)15万7千円で冊子を作った。

05年制定の基準を基に、関島煙火製造所、県商工部、上伊那地方事務所、伊那警察署、箕輪消防署の監修を受け、保安技術基準に救急対応の項目も加えて06年11月22日に改定した。

冊子は▽目的▽手筒煙火▽手筒煙火消費技術基準▽みのわ手筒煙火の構造▽救急対応について-の5項目からなる。手筒煙火消費技術基準は、手筒煙火取り扱い、ロウ火、保安距離、煙火許可条件、消費方法を詳細に定め、写真入りで説明している。オールカラーA4版、15ページ。100冊作り、行政機関などに配った。 -

介護者支援リフレッシュ事業

箕輪町社会福祉協議会の介護者支援リフレッシュ事業で8日、町内の介護者22人が、ながた荘で温泉に入ったり、食事やバンド演奏を楽しんでゆっくりと過ごした。

日ごろの介護の疲れをいやし、介護者同士の交流も図りながらくつろいでもらおうと、年2回開く。1回はバスハイクをした。

介護者は、看護師による健康チェックを受け、温泉にのんびりと浸かったり、マッサージで体をほぐした。

昼食後は、お楽しみ企画で、箕輪町在住者を中心に音楽を楽しみながらボランティア活動をしている「たそがれシーラクバンド」の生演奏があった。「月の砂漠」、水戸黄門の主題歌「あゝ人生に涙あり」などを演奏。「ふるさと」では主旋律を雅楽器の篳篥(ひちりき)で奏でるなど趣向を凝らした演奏を披露した。

介護者は歌を口ずさんだり、拍手を送って楽しみ、「最高に楽しい。いつも家にいるので、こうやって交流できてとても有難い」と喜んでいた。 -

期待ますます、宮田・ス名物丼・ス3月24日に発売

特産の山ぶどうワインで肉を調理する宮田村の・ス名物丼・スの発売日が、3月24日に決まった。8日には開発を進める村商工会青年部と、賛同した村内飲食店が会合。鶏肉が基本だが商品の幅を持たせるために他の肉の使用も可能にするなど、各店の個性を生かす形で、ご当地ならではの丼としてさらに味を追求していく。既に試作品をつくった飲食店も多く「おいしい丼が提供できる」と手応えをつかんでいる。

現在までに村内飲食店12店が参加予定。この日の会合では、山ぶどうワインの使用や「地産地消」を意識して、地元産の農産物を食材に使うことを基本ルールとして確認した。

「青年部がここまで盛り上げてくれた。今後は我々のオリジナリティで、お客様に喜んでもらえる丼に仕上げていきたい」と、出席した飲食店主からは期待の声も。

名物丼は村民からレシピやアイデアを公募して昨年末に決定。

丼の名称は発売開始後に再び公募し、実際に食べてもらって投票してもらう考えだ。

1210/(日)