-

古い農具や道具を収集

箕輪町

安藤国男さん

「古いものを捨てればもったいない。とっておけば、いつかは使える」

今も残るかやぶきの家に、古い農具や生活用品などが山のようにある。周囲に知られた収集家だ。

昭和30年ころから現在まで、新旧さまざまな農具がある。稲刈り機、千歯こき、とうみ、わら切り、すき、2段になった耕すき、牛に引かせて代かきをするくわ、型付け定規、おどり木、除草機などなど。同じ農具でも年代ごとにいくつもあり、改良されてきた様子を見ることもできる。

壊れていないか確認するため1度は動かしてある農具なので、今は使わなくてもしっかり動く。縄を作る製縄機は現役で活躍中だ。

人にもらった物もあるが、多くは実際に家で使ったもの。「普通の人なら処分するものをとってある。もったいねえもんで」。博物館の所蔵品より珍しいものがそろっている。

「農具の骨董かな。何で集めるかって、好きってことかね。金がある人は絵画とかつぼとか集めるけど、金がないからな。立派なものは集めない。古いものは面白いな、やたら面白い」と、農具を虫干しに庭に出して眺めたり、拭いてみるなどして楽しんでいる。

若いころから機械物が好きで、10代の後半に松本の自動車学校に通って運転免許を取得し、オート三輪に乗った。富田地区内でも比較的早いほうだったという。

伊那バスに就職し、バスを運転して日本各地に行ったときも、「神社仏閣は難しくてだめだけど、機械物の見学のときは後ろから付いて行った」というほど。見るだけでなく、「発動機とか機械をいじくるのが好きで、かまってた」という。

好きが高じて集まった農具、道具はかやぶきの家だけでは納まりきらず、別に保管する場所まである。

家族には「また。死ぬときは片付けて」と言われている。「たわいもない感じだろうけど、集める性分だね。とっておきたくて困る」。テレビ、カメラ、ラジオ、電卓、カラオケ、電蓄なども古いものが部屋にあり、旅館のマッチ箱や観光地の名入り提灯などのコレクションもある。

しめ縄作りやそば打ち名人としても知られ、だるまストーブがある仕事場には仲間が集まる。軒先に「居酒屋」「やきとり」の提灯が下がり、遊び心がいっぱいだ。

10年ほど前、富田公民館に農具や道具の一部を展示したことがあるが、その後、多くの人に見てもらう機会はない。

「博物館なんてできないけど、ハウスみたいな雨よけを造って並べれば、よけい楽しいかな」。いずれは収集品を展示する場所を造りたいと考えている。

「興味を持って見に来る子どもがいたらいいな。いくらでも教えてやるよ。今は何でも略すけど、元を知らないで略すとそれが本当になってしまう。本当のところを知ってほしい。知っていれば役に立つ」。集めた農具や道具を実際に使うなど子ども達に体験させてやりたい、そんな思いも抱いている。(村上裕子) -

オスマン・サンコンさん講演会

ユーモラスな語り口で人気のオスマン・サンコンさんの講演会「大地の教え」が9日夜、駒ケ根市の駒ケ根商工会館で開かれた。駒ケ根商工会議所青年部(倉田勇会長)主催。

アフリカ・ギニア共和国出身のサンコンさんは正装で登場。「初めて日本に来た時、東京のビルや高速道路などの文明の発達ぶりに驚いが、少し外に出るとギニアと同じで自然がたくさんあって安心した」と話した=写真。「父には、分かち合い、譲り合い、許し合い、感謝の気持ちを忘れないことを教えられた。自分だけでなく、ギニアでは皆がそうして暮らしているし、特に自然への感謝は毎日の生活の中で身についている」として、現代の日本人が忘れがちな自然に対する敬意の大切さを訴えた。

サンコンさんはギニアの大学を卒業後、フランス・ソルボンヌ大学に国費留学。1972年、ギニア外務省に入省して大使館設立のため初来日した。 -

看護大卒業式

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)は10日、学部卒業式、大学院修了式を開いた。学部生87人と大学院博士前期(修士)課程修了生8人、博士後期(博士)課程修了生3人が深山学長から卒業証書、学位記を受け取り、思い出多い駒ケ根のキャンパスを巣立った。

学部卒業生代表の齊藤真奈美さんは「4年間にかけがえのない多くのものを得た。支え合い、励まし合いながら共に過ごした仲間とも離れるが、これからも忘れることはない」、大学院修了生代表の浅野久美子さんは「大学でまたひとつ大きな成長を遂げることができた。今後は臨床、研究の場で、より専門的な質の高い看護を提供していきたい」とそれぞれスピーチした。深山学長は「困難に遭った時には一人で悩まず先輩に相談し、途中であきらめずに看護職としての自立を目指してほしい」と激励の言葉を贈った。 -

西春近で里山セミナー

昨年7月の豪雨災害で土砂などが流出した伊那市西春近で10日、第1回里山セミナーがあった。地域住民ら約120人が参加。諏訪形の貝付沢、柳沢の前沢川の2カ所を見て回り、健全な森林のあり方を考えた。

材木の価格低迷などから、私有林の手入れが行き届かない現状がある。災害現場を見ることで、治山に関心を持ってもらおうと西春近自治協議会などが主催した。

現地で、市・県職員が災害時の様子や砂防えん堤を整備するなど災害復旧事業について説明。

土砂や水がなぎ倒した大木、土のうが積まれた護岸など現地を見た地域住民は「地元にいても、山がこんな状態だとは知らなかった」「集中豪雨は、どこにでも起こり得ること」とつめあとの大きさに驚いた様子だった。

橋爪俊夫会長は「健全な山を作ることが防災につながるという認識を持ってほしい」と話し、間伐など手入れ方法を学ぶ場も設けたいとした。

セミナーは年3縲・回開く計画で、信州大学と連携し、森林づくりのシンポジウムなどに発展させていく。 -

雪割草220点を展示

伊那雪割草愛好会(久保田光紀会長、8人)の第7回雪割草展示会が10、11日、伊那市民会館で開かれている。伊那市を中心に南信地区の会員が丹精込めて育てた雪割草220点が並び、初日、多くの愛好者が詰めかけた。

雪割草は、葉が3つに割れているミスミソウ、丸い葉のスハマソウなどの総称。

昨年冬の温かさと氷点下になる寒さで、管理に苦労したそうで、久保田会長は「開花が早まると心配したが、色も形も良い」と話す。

花は紫、ピンク、赤、白など色とりどり。形も千重咲きや二段咲きなどさまざまで、会員が種を取って交配させて育てたオリジナルの鉢もある。また、シュンランや梅などを寄せ植えした鉢も。

愛好者を増やすため、雪割草を販売(価格は300円から)。「栽培は難しいと思われるが、病気や病害虫が割と少なく、育てやすい」という。

11日は午前9時縲恁゚後4時。 -

アンサンブル信州in宮田スプリングコンサート

宮田村を拠点に国内外の演奏家が集まる弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」(同育てる会主催)のスプリングコンサートは10日、村民会館で開いた。昼夜2回の公演に500人以上が訪れ、一流奏者の演奏を堪能。昼の部は子どものためのコンサートとして開き、各弦楽器の音色の違い、それが集まった時の音の広がりも分かりやすく伝えた。

前東京音楽大学長でビオラ奏者の兎束俊之さんら同合奏団を代表する5人の共演。

バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスにピアノが加わり、シューベルトの5重奏曲などを演奏した。

「子どもたちに一流の音楽を」が同合奏団の設立趣旨。室内楽シリーズ5回目の今公演でも昼の部は低料金に設定し、親子連れに配慮した。

弦楽器に親しんでもらおうと、重奏曲の他に独奏曲も用意。楽器の紹介もあるなど、子どもたちにも分かりやすい内容となった。

夜の部は本格的な室内楽にファンも酔いしれ、カーテンコールの拍手が鳴り響いた。 -

子どもたちの心の合作、こころのうた展12日から

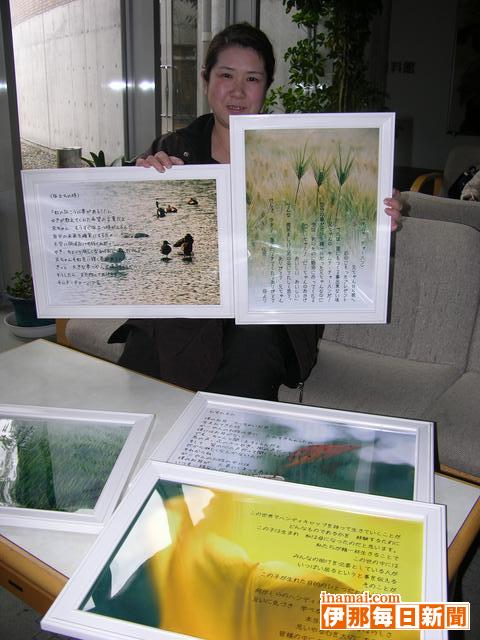

宮田村の障害を持つ子どもと親の会「おーぷん・はーと」は12日から、「こころのうた展縲恊Sの詩が聞こえるよ」を同村の福祉交流施設なごみ家で開く。春から伊那養護学校に進学する宮田中学校3年の石澤昌樹君、同養護学校2年の加藤征央君が作った詩に伊那北高校写真部の川村尚介君が写真を寄せて、新たな作品に仕上がり展示する。子どもたちの心と心の合作に関係者は「見て感じてほしい」と話している。

60点を展示。石澤君や加藤君、そして家族らが今まで綴ってきた詩に、川村君が感じた思いを重ねて写真を撮影、編集した。

石澤君の母礼子さん=大田切区=は「写真がすごくいいから、詩が10倍にも染み入ってくる。子どもたちの素直な気持ちが現れていると思う」と話す。

小学校3年の頃から、口頭で詩をつくるようになった石澤君。

今回は中学校卒業記念の展示でもあり、誕生からの心の成長の記録が作品にあふれる。

「障害児は表現することが上手じゃない。が、見つめた時に本当にすばらしい表現をする。そんなことも感じてもらえたら」と、理解しあう一助になればと礼子さんは期待を寄せる。 -

伊那小学校6年生 こどもシンポジウム

伊那小学校の6学年(4クラス、133人)は9日夕方、市駅前ビルいなっせで、各クラスが3年間取り組んできた総合活動の学習成果を披露する「子どもシンポジウム」開いた。会場には保護者や地域住民ら120人以上が参加。4クラスそれぞれが活動を通じて感じた思いを最後の舞台で発表した。

同学年のシンポジウムは4回目。智組は「美和湖探検隊の3年間」、仁組は「手作り楽器の活動を通して」、勇組は「桜守の活動を通して」、学組は「3年間続けた『高尾公園づくり』を通して」竏窒ニ題して活動成果を披露した。

智組は、木製の手作りカヌーを使った美和湖(長谷)探検や、小黒川の土石流の被害調査などの結果を報告。「カヌーに乗って見渡す景色は普段とは違い、自然のよいところや怖いところも学べた」などと感想を話した。

そのほか、仁組は手作り楽器を持って東京で演奏した思い出、勇組は桜守として学んできた知識、学組は市議会議員にも提言した明るい公園整備に向けた取り組みなどについて話した。

学年PTA会長の金田正美さんは「始めは小さな取り組みも一人ひとりの考えで大きな活動へと広がった。この経験を生かし、大きく成長し、羽ばたくことを期待する」と話した。

手作りカヌーを使った美和湖探検の様子などを説明する智組の児童 -

辰野の高校1年生・萩原君 スノボ全日本で2位

第25回日本スノーボード連盟全日本スノーボード選手権(4竏・日、石川県・白山瀬女高原スキー場)のジュニア男子の部に出場した、辰野町小野の高校1年生萩原正道君(15)=写真=が大回転(GS)で準優勝した。同部門への出場は、南信地区からは初めてで、この快挙に周囲も喜んでいる。

萩原君は、2月中旬に富山県であった中部地区大会で出場権を獲した。大会では各予選を突破した中部、北海道、関東地区の計7人がエントリーし、旗門を設置した全長550メートルのコースを2回滑った合計タイムで順位を競った。

オーバーターンによりタイムロスし、1本目を終えた時点では3位だったが、2本目を「ほぼノーミス」(萩原君)で滑り2位に浮上。トップとの合計タイム差は約1秒ときん差まで迫った。萩原君は「悔しい気持ちもあるが全日本大会に出れただけでもうれしかった」と謙虚に語る。

父親の影響で小学校3年生の時から競技を始め、2年前からスノーボードサークル「S‐mix」(伊那市)に所属。将来の夢であるプロ選手への道については「(今回の大会で)自信がついた」と話す。

また、同大会の回転(SL)にも出場し6位の成績を残した。 -

ブロンズの部は「SPB」が初V

ソフトバレーボール第8回伊那リーグ

伊那市を中心としたソフトバレーボール愛好者で競う「第8回リーグ戦」のブロンズの部(50歳以下)、ゴールドの部(50歳以上)の全日程が終了し、優勝チームが決まった。9日夜、伊那中学校体育館でブロンズの部の表彰式があり、7勝1敗で「SPB」が初優勝した。

市体協ソフトバレーボール部主催。本年で8回目のリーグ戦は、ブロンズの部9チーム、ゴールドの部6チームの計15チームが参戦。1月下旬ごろから、同体育館を会場に1日3試合の総当り戦をした。

ブロンズの部優勝の「SPB」主将の矢島春樹さん(30)=伊那市美篶=は「念願の優勝を手にすることができた。チームの団結力もあったし、日ごろの練習の成果が十分に発揮できたから勝てた」と初優勝を喜んだ。

ブロンズ、ゴールドの部の結果は次の通り(勝敗数が同じ場合は得失セット率・得失点率による)。

▽ブロンズ (1)SPB(7勝1敗)(2)ハイジー(6勝2敗)(3)こまちゃん(5勝3敗)(4)レッドビッキーズV(同)(5)はせくらぶ(同)(6)O・G・S(4勝4敗)(7)BeeKing(3勝5敗)(8)リバース(1勝7敗)(9)あんな(8敗)

▽ゴールド (1)さくら(4勝1敗)(2)ロマンス(3勝2敗)(3)花水木(同)(4)パプリカ(同)(5)リバース(1勝4敗)(6)こまちゃん(同)

初優勝を手にしたブロンズの部「SPB」の選手の皆さん -

駒ケ根市議会一般質問2日目

開会中の駒ケ根市議会3月定例会で9日、2日目の一般質問が行われた。

坂本裕彦議員が中学校適性配置の見通しについて質問したのに対し中原正純市長は「生徒数は東中が減少、赤穂中が増加の傾向にある。人口動態予測などから、現在の指定校変更制度を続けていくだけでは今後対応できなくなることも考えられるため、通学区の変更についても市教委で検討している」として、近い将来通学区変更に踏み切る考えのあることを明らかにした。

公共工事への一般競争入札導入の見通しについて中原市長は「平均落札率は04年度98・4%、05年度97%、06年度は2月まで96・4%と推移し、競争性促進が図られてきている。今後さらに透明性を確保するよう検討し、総合評価方式による入札制度構築を進めたい」とする方針を示した。

坂井昌平議員が不法投棄の現状と対策をただしたのに対して中原市長は「残念ながら発見件数は年々増えつつある。パトロールや監視などを行っているほか、警察と連携して発見に努めているが、今後はモラル向上のための環境教育も積極的に推進したい」と述べた。 -

生け花でひな祭り

生け花をひな壇に飾って春の訪れを楽しもうと駒ケ根市中央の池坊流華道教授の遠藤政恵さん宅で9日、ひな祭りが開かれた。教室の役員らがひな人形に見立てて前夜から生けた色鮮やかな花々を前に、生徒らが集まってちらしずしなどの料理や菓子を囲み、年に一度のひな祭りを和やかに楽しんだ=写真。

内裏ひなの頭(かしら)には男びなに黄、女びなには赤竏窒ニ色違いのチューリップを使い、女びなにはスイートピー、カスミソウなどの優しい花をあしらって十二単(ひとえ)を、男びなには左右に大きく張り出させたレザーファンの葉を使って衣の袖を表現しているほか、三人官女や五人ばやしにも彩りや形に工夫を凝らし、さまざまな花や使って生き生きと仕上げている。

生け花を使ったひな祭りは今年でちょうど30年目とあって、お祝いに例年よりも豪華な花を使ったという。 -

看護大卒業記念植樹

卒業式を翌日に控えた駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)で9日、看護大交流市民の会(木下和好運営委員長)と卒業生らが卒業記念のシダレザクラを植えた。キャンパス内にある緑地「有酸素運動研究コース」の一角に集まった約100人の学生が代わる代わるシャベルを手にし、4年間の学園生活の思いを込めてサクラの木の根元に土をかけた=写真。

木下委員長は「サクラは年がたつと大きくなっていい花を咲かせてくれることだろう。卒業しても時折ここを訪ねて花を見てほしい」とあいさつした。卒業生を代表して若林佑季さんは「入学時からいろいろと支えてくれた皆さんとともに記念植樹ができてうれしい。卒業していつかここに足を運んだ時、このサクラを見て4年間学んだことを思い出したい」と礼を述べた。

同コース内には第1回卒業記念の1999年から毎年1本ずつ植えられたシダレザクラの木が並んでいる。

卒業式は10日午前10時30分に行われる。 -

伊那市 防災行政無線ラジオを県内で初めて配布

伊那市は8日から、区長や町総代らを対象に防災行政無線を受信できるラジオを県内で初めて配布し始めた。昨年7月の豪雨災害時、区長、自主防災会長が降雨のため屋外拡声機の放送が聞き取れなかったとの反省から同ラジオを導入。まずは、4月末までに、旧伊那市の対象者約270人へ配布し、貸与する。

ラジオは、AMラジオ放送、FMラジオ放送受信時でも、電源が入っていれば同報系防災行政無線が放送されると、自動的に受信する仕組み。本年度の補正予算で500個(約393万円)を購入し、来年度は千個(予算額880万円)を導入する見込みだ。

来年度は、長谷地域にラジオを配布する予定(高遠町地域は個別受信機が全戸に配備済み)。市は今後、各家庭からラジオの配布の要望が多い場合、販売や無料貸与などの方法を検討している。

この日は、区長会などの開催に合わせて市職員が出向き、手良地区、西春近地区の区長らにラジオを貸与。北原斉手良区長会長は「全戸配布は必要ないが、手良地域では山と山に挟まれ屋外拡声機の音が聞こえにくい場所もあるので、ラジオがあると安心できる」と話した。 -

南箕輪村議会3月定例会一般質問要旨

南箕輪村議会3月定例会の一般質問は13、14日にある。質問者は11人。質問要旨は次の通り。

藤原定一議員 (1)妊産婦健診費用助成の拡充(2)スポーツ拠点づくり推進

有賀彰司議員 (1)国、県よりの権限移譲等(2)スクールバスの運行地域拡大

原悟郎議員 (1)村長答弁に対する進捗状況(2)小規模工事等の発注状況

原司宣議員 (1)指定管理者制度

丸山博志議員 (1)地球温暖化対策

清水國洋議員 (1)温暖化防止対策

高見利夫議員 (1)自立の村づくり(2)村内巡回バスの見直し

中山朋美議員 (1)自立を選択した村の将来

三沢澄子議員 (1)青年の雇用と格差の是正(2)環境基本計画と一般廃棄物処理実施計画を実効あるものに

小坂泰夫議員 (1)学童クラブの外遊び、話し合いの結果(2)組外世帯者にも協働を求める手段

久保村義輝議員 (1)道路の維持管理(2)村長の政治姿勢 -

箕輪町地域包括支援センター運営協議会初会合

箕輪町地域包括支援センター運営協議会は8日夜、初会合を町役場で開き、同センターの06年度事業、07年度事業の説明を受けた。

平沢豊満町長が委員12人を委嘱。「運営の実態をご理解いただき、それぞれのお立場でご意見をいただきたい」とあいさつした。

地域包括支援センターは06年4月、町が保健福祉課福祉係の中に設置。地域高齢者の保健医療の向上、福祉の増進を包括的に支援する役割で、地域支援事業の介護予防、包括的支援、任意の各事業と、新予防給付ケアマネージメントをしている。

運営協議会は、中立性の確保や人材確保支援などの観点からセンターの設置、運営に関わる組織として設置した。

介護予防に関する07年度のセンター事業は、「元気な高齢者で暮らせるために」を目的に掲げる。主な事業は、特定高齢者施策として開いていた「いきいき塾」を対象者の幅を広げ一般高齢者施策として実施。65歳対象の「はつらつ健康講座」でボランティアを勧誘し、希望者に町社会福祉協議会主催のシニアボランティア講座を受けてもらい、「いきいきスタッフ」として「いきいき塾」に協力してもらう体制づくりを考えている。

特定高齢者施策では新規に「ステップアップおたっしゃ教室」を開く。介護保険に移行せずに暮らせるようにすることを狙い、「いきいき塾」の内容をベースに、作業療法士と理学療法士の個別指導を導入し、支持機能の維持・向上を図る。 -

箕輪町公民館子育て学級閉講

箕輪町公民館子育て学級の閉講式が8日、町文化センターであった。母親が1年間の活動を振り返って互いに感想を話し、子どもたちの成長を喜んだ。

未就園児と保護者を対象に5月に開講し、月1、2回のペースで全15回開いた。バルーンアート、リトミック、おやつ作り、節分行事などをした。

閉講式で柴登巳夫公民館長は、「子どもはそれぞれすばらしい個性を持っている。1年で我が子の成長に目を見張るものがあったのでは。4月から保育園に行く子もいると思うが、その前の年の1年間はすばらしいものだったと思う」と話した。

親子は、最後の学級で手遊びやペープサートを楽しみ、茶話会では母親が「保育園に入る前のプレ保育園という感じで、人見知りだった子どもも、とても楽しめた。これから保育園に頑張って行けそう」など、一人ずつ感想を話した。 -

富県女性農業者セミナーで我が家の自慢料理発表会

自慢の家庭料理や郷土料理を学び合おう竏窒ニ、伊那市富県のグリーンツーリズム推進委員会(中山徹夫委員長)による「我が家の自慢料理昼食会」が9日、JA上伊那富県支所であった。地元の女性農業者12人が多彩な家庭料理25品を披露。田舎ならではの「もてなし料理」を模索した=写真。

富県地区でのグリーンツーリズム事業の推進を目指す同委員会は2年前から、郷土料理レシピの共有化と農家民泊、農家レストランへの取り組みを目指す一環として、地区の女性農業者を対象とした郷土料理講習会を実施。上伊那農業改良普及センターなどの協力のもと、農村女性に外部からの人をもてなす郷土料理を学んでもらうとともに、それぞれの家で作られている家庭料理や郷土料理のレシピ化を図ってきた。

今回はその取り組みが一端修了することに伴い、各家庭のもてなし料理を持ち寄った試食会を企画した。

テーブルの上には「ゴボウのたたき風」「そばせんべい」「「ナガイモの白煮」など、さまざまな料理が並び、女性たちや委員会のメンバーなどが試食。冬の保存野菜を工夫して調理した料理なども多く、コウタケの入った炊き込み御飯が人気だった。

参加者は「ホテルのバイキングとはまったく違っておいしかった」「富県ならでは。一番おいしいところをいただいた」などと話していた。

今後は2年間の講習会で学んだ料理のレシピ集をまとめることも計画している。 -

春季生活闘争上伊那地区連絡会決起集会

07春季生活闘争上伊那地区連絡会総決起集会が8日夜、伊那市狐島の上伊那農業協同組合本所であった。50単組・約550人が集まり、労働条件の改善などを目指して今春闘を戦い抜く意志を固めた=写真。

上伊那地区連絡協議会の福島敬議長は「景気拡大はいざなぎ景気を超えたと言われているが、一部の大手企業の景気に底上げされているもの。働く側の二極化は進んでおり、社会全体が危機感を感じている。今春闘でも経営側は『賃上げはあくまで個別同士での判断』と横並びを強調している。景気向上のもととなる個人消費を拡大するには、短期的な一時金ではなく、月例賃金の引き上げを求めていく必要がある。月例賃金の向上を最優先し、昨年を上回る待遇改善につなげる成果ある活動としていきたい」と語った。

また▽中小労働者の格差縮小、パート・派遣労働者などの均等待遇取り組み強化▽労働時間の短縮や時間外割増率の引き上げ▽法定最低賃金の水準引き上げ竏窒ネどを目指す集会アピールを宣言。上伊那地区全体の底上げを目指し、一丸となって行動していくことを確認した。 -

宮田小学校でトビの放鳥、卒業控えた6年のやさしさに応え

体を傷め飛べなくなっていた野鳥を保護した宮田村宮田小学校6年生のやさしさに心打たれ、県野生鳥獣救護ボランティアの小口泰人さん=駒ケ根市=は9日、同小を訪れて、同じ時期に保護し元気になった「トビ」の放鳥を児童に見せた。立派に羽ばたき自然に帰っていく姿に、自分たちの保護した鳥の回復も祈りながら、子どもたちは歓声をあげた。

6年生の男子6人は2月中旬、学校での清掃中、同校中庭で弱っている「ツグミ」を発見。他の児童も駆けつけ、探してきたミミズなどのエサをやった。

介抱し「ピーちゃん」とも名付けて一晩過ぎたが、回復が望めなず学校を通じ小口さんに保護を頼むことに。

現在は徐々に回復しているが6年生の卒業までに放鳥は間に合わないため、小口さんの配慮でかわりにトビの放鳥を宮田小の校庭で行なうことにした。

保護に関わった6年生を中心に、普段から野鳥に親しんでいる1年2組の児童らも一緒に息をのんで見守ったが、元気に飛んでいくと「すごい」「やったー」と大喜び。

ツグミを最初に発見した松田優太君、高坂洵也君、金安俊哉君は「元気になって良かった。ピーちゃんも早く直って」と話した。

小口さんは「トビも巣立った。6年の君たちも元気に巣立てよ」と言葉を寄せた。 -

宮田村議会3月定例会開会

宮田村議会3月定例会は9日開会し、村側は総額32億9450万円の2007年度一般会計当初予算案など27議案を提出。そのうち新年度も引き続き特別職の給料を規定額から5縲・3%、一般職員の給料を規定額から2%減額する2つの改正条例案を含めた7議案は原案通り議決、決定した。「総務」「産業建設」の議会常任2つの委員会を「総務厚生」「産業文教」に再編する改正条例案など、議員提出の2議案も即決した。

昨年の同議会に続いて、春日親夫教育委員長が村の教育方針を説明。子どもたちの創造性豊かな心を育む信州教育の理念を村に実現させると話した。

学校は学力をつけさせるのが最重要の課題であるとして、家庭には心の教育をする義務があるとも指摘。保護者と学校の信頼関係をより一層構築していくことも求めた。

宮田小、中学校も参加予定の全国学力テストについて「学力状況を把握して改善を図るためにも、到達基準を明らかにする評価は必要」としながらも「序列化などにつながらないよう配慮も必要」とも述べた。

会期は19日までの11日間、一般質問は12日に行なう。 -

秋葉街道発掘調査隊長 高坂英雄さん(60)伊那市

伊那市長谷に昨年2月、地域に眠る観光資源を活用しようと「秋葉街道発掘調査隊」が発足。公募や元文化財専門委員ら約30人で構成される。

秋葉街道は静岡県浜松市に続く古道で、秋葉神社参拝に使われた。江戸時代の絵図をもとに、地元の公民館や県立図書館などに残る資料と照らし合わせながら、1年かけて道筋を確認した。

長谷の非持縲恪a口は湖底に水没しているため、代替ルートを確保。散策マップを作成し、観光ルートとして活用する。

「知らんことばっかりで、調べていくうちにどんどん興味がわいてきた。絵図と今、残っている集落の位置が合っていて、おもしろい」。また、歩くことで四季折々の景色の良さに改めて気づいた。

車社会で利便性、経済性が優先され、信仰の道として親しまれた秋葉街道の関心が薄れていく中で、子どもたちに伝え、地域おこしへつなげていこうという思いを強くした。

2月下旬、長谷黒河内縲恷sノ瀬の約2キロ区間で、秋葉街道を整備した。隊員は弁当と水筒を持参し、下草刈りや歩行者の安全を確保するためのロープ張り、岩入沢への仮橋設置などに取り組んだ。

斜面がきつく、足場が悪い個所もあったが、隊員はつるはしやなたなどを使い、人が歩けるように黙々と作業をこなした。

「疲れたけど、楽しかったね」「静岡県の秋葉神社へ参拝に行こうよ」と口々に話す。

隊員は年齢も、立場も違う。「一銭の徳にもならない作業だが、一緒にやろうと協力してくれる仲間がいることはうれしい」。

秋葉街道を軸に、熱田神社、中央構造線、守屋貞治の石仏などの名所を結びつけ、さらに、ハナモモなども植え、桜、ツツジ、モミジと季節ごとに変わる風景を歩いて楽しめる「花街道」ができたらと構想を練る。

痛ましい事件が起こる世の中。「自分さえよければ良い」という傾向がある。

今後も整備は必要になる。作業を通じて、思いやりの心、助け合いの精神をはぐくんでもらえたらと願う。

村づくりは、豊かにしようという思いの繰り返し。「魅力があって、生活が成り立てば、住みたい人はいる。ただ待っていても、何も良くならない。だれかがやるだろうと思っていても進まない。ここに住む以上、住んでいて良かったと思える地域にしたい」

澄み切った青い空、木々の緑、地域に広がる花…。地域住民も、観光客も引きつける、そんな地域を夢見ている。

(湯沢康江) -

長谷中で球技クラスマッチ

伊那市の長谷中学校(西牧健史校長、55人)で8日、バスケットボールのクラスマッチがあった。全校生徒と職員が参加する小規模校ならではの球技大会。チーム一丸となって優勝を目指し、本年度最後のスポーツ行事を楽しんだ。

男女別のリーグで総当たり戦を展開。チームは、各学年(1学年1クラス)、職員ごとで構成のそれぞれ5チームが出場した。男子リーグについては、学年の力の差を補うために最大6点のハンデキャップを設けて対戦した。

ボールを手にすると一気にゴールへ向かって走り得点を重ねるなど攻守の入れ替わりの早い試合を繰り広げた。大会は、優勝のほか、クラスの応援の勢いを評価する賞もあり、各スラスが応援旗を会場に取り付け、「ナイスシュート」「気にするな」などと友人の名前を呼びながら声援を送った。

西牧校長は「小規模校なので、学年の枠を越えて皆で和気あいあいと楽しむことができる。私たちも単なるお楽しみでなく真剣にプレーしている」と試合に参加していた。

全校クラス対抗のクラスマッチで熱戦を繰り広げる -

春の高校駅伝 地元有志の看板バージョンアップ

伊那市美篶の三峰川右岸農道沿いに地域住民が設置した、18日に開く「春の高校伊那駅伝」の開催日までを知らせるカウントダウン看板が週末に限り、バージョンアップしている。「襷(たすき)」「激走」と記した7本のぼり旗を一緒に取り付け、ドライバーらに大会をPRしている=写真。

新市誕生、男子30回を記念した大会で同道路が新コースになったため、手作り看板を設置した同地区上川手の会社員白鳥博文さん(46)。開催日も近づいてきたのでいっそうのPRを竏窒ニ、自分が管理ができる休日の土・日曜日にのぼり旗を取り外ししている。

白鳥さんは、上伊那農業高校2年生の時、同駅伝の第1回大会に出場し1区で区間優勝者したランナー。思い出のある大会なので感謝を気持ちを込めてと、看板を1月下旬ごろに設置し始めた。

白鳥さんは「大会へ向けて地域の士気も高まってきた」とし、大会当日は地元住民らと一緒に選手らを応援。毎夕、カウントダウンの数字を入れ替えている看板には最後、「ガンバ」との文字を入れる予定だ。 -

シルバー人材宮田地区、地区懇談会で安全講習

駒ケ根伊南広域シルバー人材センター宮田地区(小椋乾二地区委員)は8日、地区懇談会を村民会館で開いた。安全就業の推進を再徹底したほか、交通安全、日常の健康管理についても講習会を開いて理解を深めた。

約30人が参加。高齢者の交通事故が村内で急増していることもあり、村駐在所の雨宮則彦所長を招いて注意すべき交通マナーについて聞いた。

仕事中の安全徹底もみんなで確認しあい、健康で元気に働こうと意識も高めた。 -

都市農村交流セミナー

ワークショップで農村資源考える

箕輪町の新しい体験型産業の創出を検討する「赤そばのまち・箕輪」発・都市農村交流セミナーの第2回会議は7日、松島コミュニティセンターで開き、ワークショップで町の自然や農村資源の生かし方について活発に意見を交わした。

全6回の町民参加によるセミナーやワークショップで構想づくりを進める。第2回は35人が参加。都市農山漁村交流活性化機構の花垣紀之さんらの進行に基づき、「地域住民、旅行者が楽しめる自然・農村資源の生かし方と課題」をテーマに5班に分かれて検討した。

資源には赤ソバ、ながた自然公園、もみじ湖、伊那梅苑、中曽根の権現桜、アルプスの眺め、星空の美しさ、湧き水、野菜、花、古田人形芝居、かやぶき住宅、手筒花火、特産品のワインや焼酎などが挙がった。

意見・課題では、道案内の看板設置、駐車場整備、農産物を生かした体験、観光コースの設定、維持管理のための仲間づくりと案内人の養成などがあった。

「もてなす心を地域の皆と一緒に持っていくことが大切」「町民自身がまず地元をよく知り、自ら体験することから始めることも大事」「発想の転換で見慣れたものの中に十分観光資源になるものがある」などの意見も出た。

今月末に第3回会議を開き、ワークショップのまとめと中間報告をする予定。 -

彩洋画研究会が第4回彩展

伊那市のぺアーレ伊那油絵教室の受講生でつくる彩洋画研究会の第4回彩展が8日、県伊那文化会館美術展示ホールで始まった。個性を大事に描いた力作52点を展示している。

同じ講師が指導する曜日の違う2つの教室の受講生が一堂に作品を発表しあう06年度の集大成の展覧会。

受講生21人は経験年数も1年から10年近くまでさまざまだが、50号を中心に1人1点から3点出品した。展覧会に向けて制作した作品が主で、国内外の風景や人物、静物などがある。

06年度前期まで指導した故・池上恵さんの遺作、後期から指導している冨成勇夫さんの作品も展示している。

講師の冨成さんは、「仲間でいい意味で競い合い、励まし合い、皆、力いっぱい描いている」と評価。代表の橋爪昇さんは、「個性が出た力作だと思う。精一杯やったところを見てほしい」と話している。

展示は11日まで。午前10時縲恁゚後5時(最終日午後4時)。無料。 -

むらづくり講演会

これからの地域防災を考える

これからの地域防災を考える南箕輪村主催の「むらづくり講演会」が7日夜、村民センターであった。講師の群馬大学工学部建設工学科教授・片田敏孝さんは、「居安思危」の言葉を挙げ、「安きにありて危うきを思う。何もない今だからこそ、昨年7月の豪雨災害の経験を踏まえて対策をとってほしい」と話した。

片田さんは防災の問題点として、災害に対して行政は住民を守りきれない現状にも関わらず、住民が行政と情報に依存している災害過保護になっていること、人は自分は死なないと考える「正常化の偏見」という心理があることを説明。過剰な行政依存の脱却と、自分の命は自分で守る鉄則の再構築を強調した。

自分の安全、地域の安全のため、自然と向かい合い、住民が持っていた災いをやり過ごす知恵を共有し、行政や情報に頼らずに避難できる住民による自主避難体制を確立した事例を紹介。地域防災力を高めるために、住民自身が自助、共助、公助の力を身に付け、住民と行政が並列的に災害に立ち向かう社会構築の必要性を述べた。 -

はら美術で北原泰治油絵展

高遠町長藤在住の油彩画家・北原泰治さん(78)は8日から、「北原泰治油絵展」を伊那市旭町の原美術で開いている。四季折々の地元の風景を、柔らかな色調でとらえた油絵など45点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

示現会や日展などへ作品を出展し、99年には示現会賞を受賞している北原さん。出身地である高遠町が桜の名所として知られていることもあり、桜の見える春を描くことが多いという。

はら美術での個展は4年ぶり。0号縲・0号の近作を集めた。

展示作品の一つ「高遠の春」は、03年の「高遠の四季展」で奨励賞となった作品。満開の桜を柔らかな色調で表現し、その背景に高遠の街並み、残雪の美しい中央アルプスを描いている。

北原さんは「桜の花の美しさに魅せられ、その色を表現することに取り組んできた。しかし、思い通りの色を表現するのは難しく、今も挑戦し続けている」と話す。

そのほかにも、安曇野や千曲川など、各地の美しい情景を描いた作品が並んでいる。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。13日まで。 -

針供養

古針を供養しと裁縫の上達を願う「針供養」が8日、伊那市の常円寺であった。上伊那の和裁士ら約50人が集まり、コンニャクに針を刺しながら役目を終えた針に感謝した=写真。上伊那和裁連盟(竹入良子会長)主催。

針供養は全国各地で開かれる伝統行事の一つ。1年の間に使用していて折れたり曲がったりした針を集め、供養する。

日本和裁士会上伊那地区(橋爪エイ子区長)との共催で行う同会の針供養は40年近く続いている。従来は2月8日に行ってきたが、高齢化した会員らに配慮して6年前から温かくなる3月8日に開くようになった。

参列者は着物のえりにまち針刺して前に進み、焼香の時に祭壇に置いてあるコンニャクにその針を刺す。豆腐やコンニャクなど、柔らかいものに刺すことで針をねぎらうほか、この日一日は針の使用を謹むこととなっている。

供養を終えた古針は、同寺院にある針塚に収める。

2012/(土)