-

駒ケ根各区で区民運動会

秋晴れに恵まれた15日、駒ケ根市内の各区で区民運動会が開かれた。それぞれ多くの区民が家族ぐるみで参加し、歓声を上げてスポーツの秋の一日を存分に楽しんだ。

北割二区は赤穂小学校グラウンドで開催。ボール運びリレーはボールを(1)足でドリブル(2)ちりとりで運ぶ(3)竹ぼうきで転がす(4)手でドリブル(5)ちりとりで運ぶ竏窒ニいう競技。折りからの強風もあってボールはなかなか思うように扱えずに、時折トラックをはみ出して応援席に飛び込んでしまうなど、参加者は四苦八苦=写真。抜いたり抜き返されたりの白熱したレースを展開した。運試し、貯水競争、男女混合リレーなど、多彩な種目が行われ、訪れた区民らは声をからして出場選手を応援していた。 -

高砂園ふれあいの集い

駒ケ根市の障害者センター高砂園で15日、第25回ふれあいの集いが開かれた。施設を利用する各種団体の会員や利用者などがそれぞれ製作した書道、絵画、盆栽、木工などの作品の数々を展示したほか、衣類や日用雑貨、食品などを販売するバザーが開かれた=写真。障害者らの手作り作品の販売コーナーには多くの人が集まり「これはよくできているね」などと言いながら、作品を何点も買い求めていた。

点字サークルが開いた体験コーナーには点字に興味を持った人たちが訪れ、サークルの会員らに基礎を教えてもらいながら、実際に点筆と呼ばれる道具を使って点字を打つ体験をしていた。 -

箕輪町ホームヘルパー2級養成研修講座開講

箕輪町社会福祉協議会の06年度ホームヘルパー2級養成研修講座は16日、町福祉センターで開講した。07年1月中旬まで19人が講義や実習で学ぶ。

介護を必要とする人が、適切な介護サービスを受けられるように、基本的な知識と技術を身につけ、今後の介護福祉活動に貢献できるホームヘルパーを養成するねらい。

研修は講義58時間、実技講習42時間、実習30時間。在宅介護に従事している人や、今後ホームヘルパーサービスに従事する予定の人が対象で、カリキュラムをすべて履修した人に修了証書、携帯用の修了証明書を交付する。

開講式後の講義「福祉理念とケアサービスの意義」で、相手の気持ちを傷つけない対応の仕方などを話した。

対応には「受容」と「拒否」の間に「受容的関与」があり、相手の要求や欲求をまず受け止め、続いて「でもね」とヘルパーの考えを言う方法を示し、「高齢者や子ども、特に小学生以下は受け止めてあげれば要求の90%は満たされる。まず受け止めることが大事」と話した。 -

西駒山荘の利用は370人余

伊那市営西駒山荘が今シーズンの営業を終了した。7月8日縲・0月9日の利用者は首都圏の中高年を中心に379人で、前年と比べて約50人の減少だった。市は、7月の梅雨前線による豪雨災害の影響が大きかったとみる。

豪雨災害で、桂木場の登山口が通行できなくなるなど災害発生から8月中旬まで予約のキャンセルが相次ぎ、西箕輪中学校の登山も中止になった。

予約状況から前年を上回ると見込んでいただけに、市は利用者減を残念がり、来季に期待を寄せた。

17日には、ヘリコプターでの荷下げ作業があり、市職員、山荘管理人が山荘で使っていた発電機やシーツ類、空のガスボンベなどを鳩吹公園へ降ろした。 -

伊那地区で地域協議会が発足

伊那市の伊那7地区の地域自治区に置く地域協議会が16日夜、西箕輪、伊那を皮切りに発足した。地域住民の意見集約の調整や住民と行政の協働によるまちづくりを推進する。

協議会は、区長、経済や福祉関係者、女性団体代表者、公募などで構成。地域の意見や要望をまとめたり、市長の諮問に対して審議し、答申したりする。また、新市建設計画の執行状況・変更、予算など重要事項について意見を述べることができる。各協議会は原則、公開し、ホームページで協議事項を紹介する。

事務所の位置は、伊那地区が市役所政策推進課、そのほかの6地区が各支所となっている。

第1回協議会では、正副会長を決めたほか、市側から地域協議会の機能と役割などについて説明を受けた。

当面の課題として、小坂市長は西箕輪で公民館・支所の改築、保育園の統合問題、伊那で市街地活性化、市民会館のあり方などを挙げ、積極的な活動に期待した。

両地区の委員から、地域にかかわる市政情報の公開、環状南線の推進、地域資源の共有化などに要望が出た。

今後、地域の課題を整理し、議論を深めていく。

伊那地区の中村孝夫会長は「知恵を出し合いながら、地域、伊那市発展のために力を尽くしたい」と話した。

他地区は、25日に美篶・手良、26日に富県・東春近・西春近が立ち上がる。

委員は伊那40人で、そのほかは20人以内。西箕輪・富県は公募がなかった。 -

伊那消防組合集団災害救急救助訓練

伊那消防組合の合同集団災害救急救助訓練が17日、伊那市の旧中央病院跡であった。大規模火災を想定し、伊北4消防署、伊那中央病院関係者など総勢90人が参加。日ごろの経験に基づくさまざまな行動を展開しながら、今後の課題を考えた。

参加者にあらかじめ訓練の想定を明かさず、参加者が現場を判断しながら行動を展開していくロールプレイング方式での合同訓練は2年目。本部が思うように機能しなかった昨年の反省から、今年は指示系統を設け、命令がスムーズに通るようにした。

訓練は、伊那市内の5階建てのホテル1階の厨房より出火し、煙が充満する建物の上階へと20人以上の要救助者が逃げたことを想定。周辺消防署に協力を要請し、はしご車で逃げ遅れた人を救出したり、運び出した負傷者の応急処置に当たった。また、救助者の緊急度や重症度に応じて治療や病院搬送の優先順位を決めるトリアージも実施した。

早川消防本部消防長は「行方不明者の確認が遅れたことや、一気に集まった情報に、本部の情報処理が追いつかなかったことなどは今後の課題。それぞれ時間をかけて対応していきたい」と語った。 -

南アルプスの紅葉始まる

朝晩の寒さを感じるようになり、南アルプスなど、各地の山々が紅葉で色付き始めた=写真。

ミズナラやカエデなど、さまざまな広葉樹がある伊那市長谷の浦国有林では、白い岩肌が見える頂に生えた木から紅葉が始まっており、別名ミツバハナとも呼ばれるメグスリノキは、鮮やかな紅色に変化。 -

神仏習合の不動滝例祭

山岳信仰を受け継ぎ、今も珍しい形で宮田村の山中に残る3つの例祭が17日、行われた。神仏習合の不動滝に、一瞬のうちに神事を終えるぶなの森、鉾立(ほこだて)。村民でも足を運ぶことがない祠(ほこら)もあるが、関係者が大切に守り続けている。今年は7月豪雨で一帯は甚大な被害を受け、一部の例祭は場所を変更するなどの影響も。参列者は例年にも増して地域の安全を祈願した。

黒川渓谷上流にある不動滝例祭は、豪雨被害で林道の車両通行ができないため、宮田観光ホテル敷地内に祭壇を設けて開いた。不動明王と金山彦大明神を合祀(ごうし)してあるため、僧侶と神主が並んで祭事。商工会関係者ら約50人が参列し、商工業発展、地域の安全などを祈願した。

荘厳な瀑布(ばくふ)と結びついた不動滝信仰。村誌では江戸時代後期の1795年に村内の小町谷文五郎と唐木五郎右衛門が不動尊を寄進したと記す。

産業の神様である金山彦大明神もまつられ、現在は商工会が中心となり例祭を続ける。

車両が通れないため今年は5日に、商工会の8人が徒歩で不動滝まで代参。往復3時間以上の道のりだったが、付近の掃除などもして清めてきた。

例祭では、いつものように僧侶と神主が並んで玉ぐしを奉てん。線香をあげ、お経も唱えた。

神事終了後、前林善一商工会長は、小町谷、唐木両氏の末えいから寄付があったことを紹介。

「不動滝と例祭を守り続けた商工会にと善意を寄せてもらった。祠に通じるハシゴなどが老朽化しており、改修費用として使わせてもらう」と話した。 -

日本一短い祭りに匹敵?

1分足らずの神事、ブナの森、鉾立例祭

宮田村の山深いブナの森で17日、例祭があった。祝詞と拝礼でわずか1分足らずの神事だが、登山者や山仕事、地域の安全などを祈った。

村職員や村議ら9人が参列。正式な神官は同行しないが、村造林班の大澤光雄さんが代役をつとめ、木々が色付く約1300メートルの鎮守の森で厳粛に神事を行った。

明治時代に寄進された33体の観音をまつる宮田高原近くの鉾立(ほこだて)。同じく村の関係者が例祭を行ったが、2礼1拍手と万歳だけで神事は終了した。

石碑に一礼するだけの塩尻、岡谷市境の祭りが日本一短い祭りと有名だが、宮田村の2つの例祭も劣らない短さで毎年行われている。 -

はなまる地域探検隊・絵手紙展

伊那市の小中学生を対象に体験活動の場を提供する「はなまる地域探検隊」(伊藤元郎代表)の絵手紙展は23日まで、市役所1階ロビーで開いている=写真。水彩絵具、色鉛筆などで描いた色鮮やかで個性豊かな作品が並んでいる。

サツマイモ、トウモロコシなどの野菜を題材に、贈る相手を思い気持ちを込め「じっくり見て自分の心で感じたままを描いている」(伊藤代表)。市内の児童約70人が一人一点ずつを出品している。

同探検隊では3年目の行事。展示品は9月初旬、日本絵手紙協会公認講師の三沢和子さん=同市西春近=を招いた教室で描いた。参加者それぞれが担任教師や家族へ向けて、5枚ほど制作した一部を展示した。 -

旧高遠町が刻む歴史まとまる

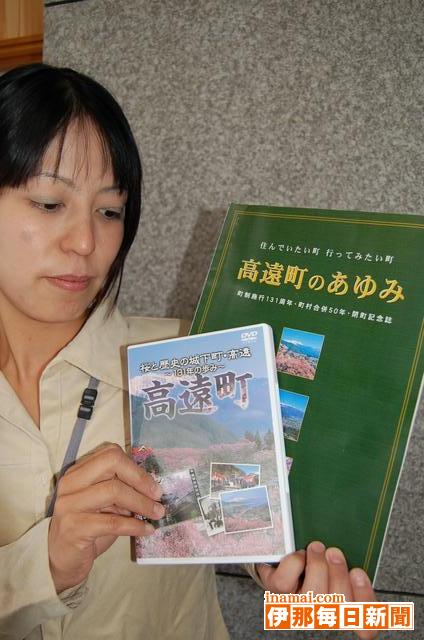

旧高遠町の伊那市・長谷村との合併に伴う町制施行131周年・町村合併50年・閉町の記念誌とDVDが完成した。長い歴史を刻む城下町の数々の記憶を辿ることができる。

記念誌「高遠町のあゆみ」(A4判・104ページ)は、町のキャッチフレーズ「住んでいたい町 行ってみたい町」を添えた表紙で始まる。高遠町の四季の表情や行事、1956(昭和31)年の3町村合併に伴う高遠町の発足から今春の閉町まで50年の主な出来事を振り返る年表などのほか、地元の小中学生から80代までの地域住民が閉町に寄せたメッセージも掲載した。

「桜と歴史の城下町・高遠」と題したDVDは、1875(明治8)年の西高遠町と東高遠町の町制施行から131年の歩みを47分間にまとめた。暮らしや伝統文化を紹介した動画と、時代ごと町の出来事を追った100点の写真を映像で構成する。

記念誌とDVDは3千セット製作。近く、高遠町地域の全戸や公共施設などに配る。

記念事業実行委員会は「10年後、20年後に旧高遠町を語り合えるようなものになればありがたい」と話す。 -

高遠高生が地元の陶芸家に技術学ぶ

高遠高校芸術コース美術専攻の3年生が地元の陶芸家から指導を受けて、技術を磨いている。粘土の練りから本焼きまで全20時間を予定し、オリジナル作品を作り上げる。

講師は、地元伝統の「高遠焼き」を継承する白山窯の浦野真吾さん(27)。授業を通して技術を身に付けるほかに、ものづくりの楽しさや苦労話、陶芸にかける思いを聞いて、知識や理解を深める。

練った粘土をろくろで成形し、素焼き後に釉薬をかけて本焼きするまでの一連の作業を体験し、最終日までにいくつか作品を仕上げる。

生徒たちはろくろによる成形は初めての挑戦。「微妙な力加減を保って」とアドバイスを受けると、慣れない手つきながら真剣になってろくろを回して湯のみなどに形づくっていた。

以前から陶芸に興味もっていたという馬場良一さん(17)は「実際にやってみるとなかなか難しい」と悪戦苦闘しながら夢中に取り組んでいた。

年明けに信州高遠美術館で予定している芸術コースの3年生による「卒展」に出展して成果を披露する。 -

交通死亡事故現地診断と対策会議

駒ケ根署は9月28日中川村大草の県道松川インター大鹿線、小渋ダムの西400メートルで発生した交通死亡事故を受け、16日、死亡事故現場で現地診断を行った。

県警や同署、飯田建設事務所、中川村、伊南交通安全協会、老人クラブなど関係者ら約30人が参加。

現場では渋谷保人交通課長が事故概要を説明。事故は28日午後4時30分ころ、道路左側に松川町の男性(83)が倒れているのを車で通りかかった人が発見し、駒ケ根署に通報した。男性は胸などを強打しており、救急車で飯田市内の病院に収容されたが肺挫傷で死亡した。近くに男性が乗ってきたと思われる原付きバイクがあった。「着衣やけが、バイクの様子から、他車が介在している状況はない。路面は砂利や砂もなく乾燥していた」とし、事故原因について「何らかの原因で、前方の安全不確認で転倒したものと推測される」とした。

中川村役場で行った対策会議では、事故防止対策として、駒ケ根署からは▽先進地事例で効果が検証された青色パトカーの導入を▽松川大鹿線は危険路線であることを示す標識の設置-などが要請され、村は▽青色パトカー導入について検討したい。飯田建設事務所は▽「カーブ」「幅員狭小」などの標識を設置するとした。犠牲者が村外の高齢者だったことから▽事故発生町村でなく、該当の町村でも啓発活動を▽会合などの機会に、積極的に交通講話を実施する-などの対策が出された。

犠牲者が83歳という高齢だったことを受け「ここでは車は足、足を持っていないと何も出来ない」と言う意見もあり、何歳まで運転可能かなど、難しい問題を投げかけた。 -

「高遠菜穂子イラク報告会」に300人

中川村の「9条の会中川(松村満久代表)」は14日、中川文化センターで高遠菜穂子イラク報告会」を開いた。会場を埋めた300人の聴衆は、米軍の残虐、非道な殺りく、破壊の生々しい様子を映像でリアルに報告する高遠さんの講演を聞き、イラク戦争の隠された1面、歴史の真実に目を向け、戦争の非道さ、残忍性に気づき、平和の尊さ、あり難さを噛み締めた。

03年3月20日、イラク戦争が始まり、3週間でバクダットが陥落。4月住民デモに米軍が発砲し、多数の死者が出た。5月1日、高遠さんはNGОとともに病院調査、医薬品運搬などボランティア活動を行なうため、イラクのパルージャに入った。

「住民はピースウォークで怒りを爆発させ、米軍に殺された遺族の若いお父さんが武器を手に、イスラム原理主義など外国人主体の過激派に加わり報復に出るなど、負の連鎖となった」。

04年4月、パルージャ総攻撃が始まり、1回目は死者730人出た。2回目はジャーナリストを入れず、食糧、医薬品を止めて第3者の目のないところで実施し、6000人余の死者が出た。科学兵器使用の疑いも出た。 米軍から返された遺体を撮影した映像を示し「75体が返されたが、身元が判明したのは、数体だけ。遺体は死後4、5週間経過し、腐敗が進み、ウジが発生していた」と説明。また、洋服は燃えず、人体だけ白骨化した遺体、外傷がなく、白く膨れた遺体などを写し「高温を発する科学兵器が使用されたものと思われると調査報告を出したが、世界中が沈黙した。メディアに乗らない、報道の見えない壁がある」とした。 この後、自衛隊のスパイに疑われ、拘束された経過にも触れた。 -

わくわくひろば「おはなしの部屋」

箕輪町の生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2006のイベント、わくわくひろば「おはなしの部屋」は14日、松島コミュニティセンターであった。親子約100人が集まり、子どもたちは楽しいお話の世界に引き込まれて夢中になっていた。

町内の読み聞かせボランティアら4団体がカーテンシアター「だごだご ころころ」、大型紙芝居「たべられたやまんば」、スライド「サラダとまほうのおみせ」などを次々と演じたり、読み聞かせた。

腹話術「しょうちゃんと仲間たち」は、花笠音頭をかわいらしく踊った。会場の子どもたちも手拍子に加え、「ちょいちょい」と合いの手を入れて楽しんだ。 -

南箕輪村子どもスポーツ大会サッカー競技

南箕輪村青少年健全育成推進協議会主催の子どもスポーツ大会(サッカー競技)は15日、南箕輪小学校グラウンドであった。12チームが応援を背に熱戦を繰り広げた。

各地区の育成会ごとに8人で1チームを編成。女子児童が必ず1人は入ってプレーするルールで、12チームがAコート、Bコートの二つに分かれ、1チーム2試合ずつ10分ハーフで戦った。

各チーム2試合の結果から得失点差で優勝を決め、AコートはKUBO、Bコートは田畑Bが優勝した。

ゴール前に積極的に攻め込んでシュートを放ったり、相手のボールを奪ったりと白熱したゲーム展開で、チームの仲間や保護者らも「もっと攻めろ」「いいプレーだよ」と大きな声で応援していた。 -

米村でんじろうサイエンスプロダクション

チャーリー西村のサイエンスショー

米村でんじろうサイエンスプロダクションのチャーリー西村によるサイエンスショーが15日、箕輪町文化センターであった。午前と午後の2回公演で、子どもたちは空気砲やブーメランなどの不思議で楽しい実験に夢中になっていた。

町生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2006の一環。町商工会青年部、町、町教育委員会共催。工業の町、箕輪の将来を担う子どもたちの創造力を伸ばし、科学への関心を高めてほしいと計画した。

ペーパーブーメランの実験は、3枚の羽にわずかなひねりを加えることで、ブーメランが円を描くように投げた手元に戻ってくることを実験。会場の子ども2人もステージで一緒にブーメランを投げた。

テレビなどでおなじみのダンボール箱の空気砲の実験では、スペシャルな大型ダンボールを使い、空気砲の正体を見せた。ダンボールの丸い穴から出る空気は強力で安定した渦のリングで、観客はステージから会場の後方に向かって飛んでいく渦のリングに歓声を上げて見入った。 -

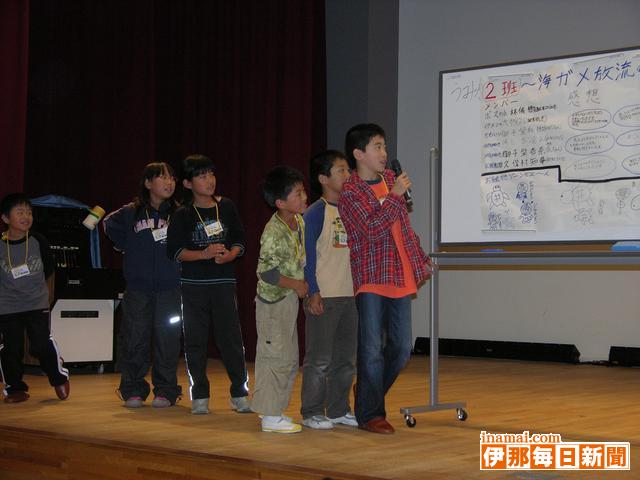

うみがめ放流体験発表会

伊那青年会議所主催の小学生対象「うみがめ放流体験会」の体験発表会が15日、伊那市の富県ふるさと館であった。アカウミガメの放流を体験した子どもたちが、命の大切さやカメの赤ちゃんのかわいさなど感じたことを発表しあった。

体験会は、遠州灘でアカウミガメの卵を保護し、ふ化した子ガメを海に帰す活動をするNPO「サンクチュアリジャパン」を手伝い、子どもたちがカメの放流をする。

今年は「見て、聞いて、触れて、感じて、伝えよう!」をテーマに事前交流、体験、体験発表会の3回シリーズ。伊那市近隣市町村の小学1年から6年まで68人が参加し、9月23日の体験会はバスで静岡県浜松市の遠州灘海浜公園・中田島砂丘に行き、11班に分かれて各班1、2匹のカメを放流した。

発表会では、班ごとに感想を模造紙にまとめ、「思っていたよりもカメが小さくてかわいかった」「体験をして命の大切さがわかった」「これからごみを捨てたりしないようにウミガメのことを考えて生活したい」など、貴重な体験を通して命の重み、自然環境など子どもたちが感じ、考えたことを発表した。 -

バイオリン・チェロ発表会

バイオリニストの故鈴木鎮一が提唱して世界に知られるスズキ・メソードに基づいて幼児からの音楽教育を実践している才能教育研究会の伊那支部(北原志佳支部長)は15日、伊那、駒ケ根教室の生徒らによるバイオリン・チェロ発表会を宮田村の村民会館で開いた。3歳から高校生までの約50人が代わる代わるステージに立ち、1年間の練習の成果を披露した。

小さな演奏家たちは子ども用サイズの小さなバイオリンやチェロを構えて無心に弓を動かし、バッハやドボルザーク、ヴィヴァルディなどの曲を見事に弾きこなして大きな拍手を受けていた。客席の保護者らは、ステージで演奏するわが子の晴れ姿を収めようとビデオカメラを構えたり「失敗しなければいいが…」などと心配そうにささやき合ったりしながら、舞台での演奏ぶりをじっと見詰めていた。 -

宮田村町二区防災訓練

宮田村の町二区(太田照夫区長)は15日、今年再編・強化した自主防災会の初めての訓練をを宮田小学校で行った。約80人が参加。万一の災害発生に備えて避難誘導、救護、給食・給水などの7班ごとにそれぞれ実践的な訓練に当たった。太田区長は「危機感を持って真剣に訓練に取り組んでほしい」とあいさつした。

炊き出し訓練では、新品の災害用炊飯器を使って約15キロの米を炊いた。参加者らは「初めて使う釜だからどんなふうに炊けるか分からんな」などと話しながら心配そうな表情で釜を囲んで炊き上がりを待っていた=写真。

リヤカー設置型の担架の組み立て、取り扱いの訓練や、消防団員の指導を受けながらの救護訓練なども行われ、参加者は懸命に訓練に取り組んでいた。 -

ユーラシア大陸横断から帰還

ユーラシア大陸を1年9カ月かけて自転車で単独横断した中川村大草、伊那谷キャンパーズビレッジ自然学校スタッフの島崎敏一さん(23)が15日、出発地点の中川村大草城址公園に無事帰還した。公園には自転車の楽しさを子どもたちに教えようと島崎さんが立ち上げたちゃりんこゴーゴー探検隊の隊員の保護者など約50人が「大陸横断おめでとう「お帰りなさい」などの手作りの横断幕とクラッカーで歓迎。心のこもった出迎えに島崎さんの表情も思わずほころんだ=写真。島崎さんは「ようやく日本に帰って来たが、まだ頭の整理がつかず、夢の中にいるような気持ち。応援してくれた人たちのおかげで旅を終えることができてこんなに幸せなことはない。今後はこの経験をいろんな人たちに伝えていきたい」と話した。

探検隊の子どもたちなど約20人は、愛知県の中部国際空港セントレアに15日に到着する島崎さんを迎えに行こうと13日に自転車などで村を出発。同空港で再会を果たし、バスと自転車で帰って来た。 -

飯島区民体育祭

秋晴れに恵まれた15日、飯島町の田切、飯島、七久保、本郷の各区でそれぞれ区民体育祭、運動会が開かれた。いずれも多くの区民が家族ぐるみで参加し、趣向を凝らしたさまざまな競技に出場。親ぼくを図りながら楽しくスポーツに親しんだ。得点競技では応援席もヒートアップ。耕地ごとに旗を振ったり太鼓を叩いたりして激しい応援合戦を繰り広げた。

飯島区は飯島小学校グラウンドで開催。(1)カン転がし(2)リム転がし(3)楕円ボールドリブル(4)タイヤ転がし竏窒フリレーに出場した選手は真っ直ぐに進んでくれないカンに四苦八苦=写真。速く速く竏窒ニ気持ちはあせるが思うように前に進めず、苦労していた。 -

第4回信州フッチサウカーニバル

第4回信州フッチサウカーニバルが15日、駒ケ根市東伊那のふるさとの丘アルプスドームで開かれた。駒ケ根フッチサウ協会(上原幹雄会長)主催。上伊那のほか、愛知県、三重県から12チームが出場し、優勝を目指してグループリーグと決勝トーナメントで熱戦を展開した=写真。

フットサルは5人制のミニサッカー。コートが小さく、少人数で気楽にプレーできることから、サッカー経験者を中心に人気が高まっている。フッチサウはフットサルのポルトガル語。

上位チームと個人賞は次の通り。

(1)プレッジ(三重県)(2)ブラックモンスター(愛知県)(3)FCかたばみ&平和時計(飯田市)

▼ファンタジスタ賞=松下浩典(FCかたばみ&平和時計)長岡仁(ブラックモンスター)▼スーパーセーブ賞=白川満(蹴九武) -

地球の料理教室

「みなこいワールドフェスタ 第13回協力隊週間2006inこまがね」(15縲・2日)の第1弾イベントとして15日、地球の料理教室が駒ケ根市の文化センターで開かれた。子どもを含む地域住民約20人が参加し、中央アジアのウズベキスタンの家庭料理作りに挑戦した。指導に当たったのは長野市在住のウズベク人で語学講師のトシボイブ・イリボンさんと青年海外協力隊員としてウズベキスタンに派遣された教員の昌美さん夫妻。参加者は夫妻の指導を受けながらバルガンスキー(ピーマンの肉詰め)、フランススキー(ジャガイモサラダ)、クシュティリ(油菓子)を楽しそうに作っていた=写真。

同週間は駒ケ根市に青年海外協力隊があることから国際理解を深めようと始まったイベント。16日から伊南4市町村の各会場で国際協力活動のパネル展が開かれるほか、21日に駒ケ根文化センターで前夜祭、22日には駒ケ根市の広小路、銀座通りでこまがね国際広場が開かれる。問い合わせは駒ケ根市役所総務部企画財政課(TEL83・2111内線242、243)へ。 -

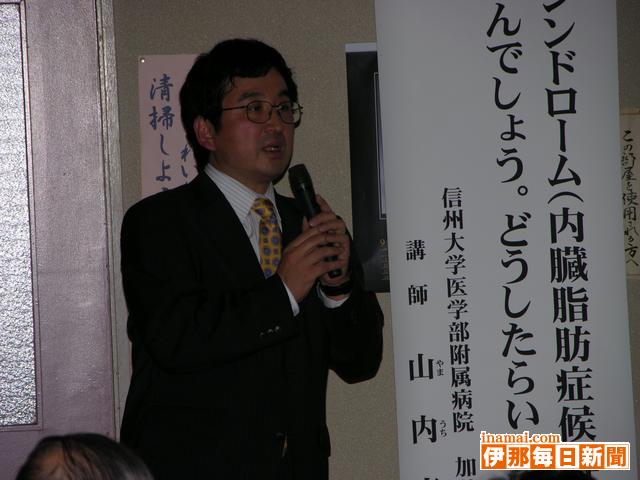

健康医学セミナー

地域の住民の健康管理に役立ててもらおうと駒ケ根市上穂南の前澤病院(前澤毅院長)は14日、第7回健康医学セミナーを駒ケ根市の赤穂公民館で開いた。約60人が集まり、信州大医学部付属病院加齢総合診療科の山内恵史さんによる「メタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)ってなんでしょう。どうしたらいいでしょう」と題した講演を聞いた。

山内さんは「糖尿、高血圧、高血糖のうち2つ以上が当てはまるとメタボリック・シンドロームとされるが、問題は内臓脂肪がたまること。これを予防するためには、バランスの取れた腹八分目の食事、軽くてもよいから運動を継続することなどの生活習慣の改善が必要。そして最も大事なことはあきらめずに続けることだ」と話した=写真。 -

赤中26会古希祝賀会

駒ケ根市の赤穂中学校を1951(昭和26)年度に卒業した同窓生らでつくる赤中26会(沢山孟彦会長)は14日、駒ケ根市のアイ・パルいなんで古希を記念する祝賀会を開いた。約130人が出席し、再会した級友や恩師らと笑顔で健康を喜び合った=写真。出席者は酒や料理もそこそこに、懐かしそうに思い出話に花を咲かせていた。

沢山会長は「還暦の祝賀会以来10年ぶり。久しぶりで名前も浮かんでこない人も中にはいるが、また元気な顔を見られてうれしい。全員が一同に会するのはこれで最後かもしれない。楽しく旧交を温めよう」とあいさつした。 -

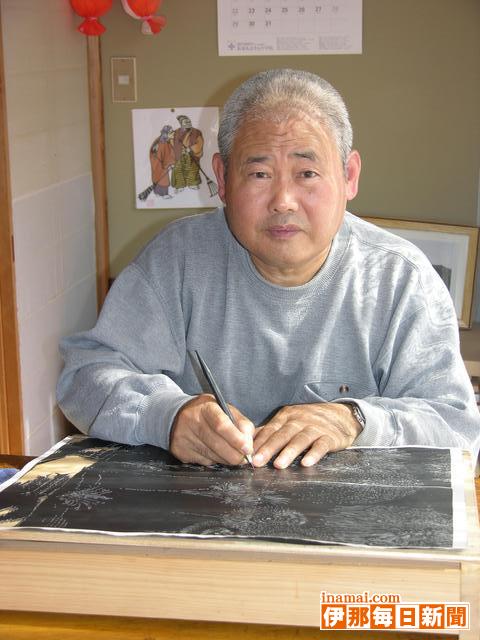

切り絵がやりがい

箕輪町

高橋修司さん

「切り絵のすばらしさ、魅力を皆がわかってくれたらうれしい」

長野県長寿社会開発センターの「2006信州ねんりんピック」高齢者作品展の手工芸部門で、初出品した切り絵作品「白浪五人男」が、県知事賞に次ぐ県長寿社会開発センター理事長賞を受賞した。

「ほかに立派な人がいるのに、おれが賞をもらった?ってびっくりしたね」。受賞の報告が信じられず、9月の上田市丸子文化会館での表彰式・作品展に妻と行き、展示されている自分の作品を見て初めて実感した。「賞状なんて、消防団のポンプ操法県大会で優勝して以来。この年になってもらうことなんてないから、うれしかった。これからの励みになる。やる気が沸いてきた」という。

切り絵との出合いは3年前。岡谷市で兄弟で精密業をしていたが、03年に突然の病に襲われた。病名は急性横断性脊髄炎。両足が麻ひし、車いす生活を余儀なくされた。鹿教湯に行き、教わったのが切り絵だった。その後、長野市のリハビリセンターに入所し、切り絵の先生に勧められ、本格的に学び始めた。

「始めのころは手を切りそうでおっかなくてね。だんだんやるうちに、これはすばらしいと思った。面白くてはまっちゃった」

箕輪町の自宅に戻ってからも、リハビリを続けながら先生とやりとりし、切り絵に取り組んでいる。

切り絵は黒い紙に下絵を張り、20センチの小刀1本で切り込んでいく。切った紙を白い画用紙に張って完成する。

「実際やってみると細かい作業。集中してやらないと、ちょっとほかのことを考えると違う所を切ってしまう。根気はいるけど、だれでも出来るさね」

1日2時間ほど、窓辺の指定席で作業する。これまで山野草や人物画にも挑戦したが、一番好きなのは風景画。今は、非常に細かい「花火」の作品を制作中だ。

「切り絵は白と黒のコントラストの美しさが魅力。細かいところまで表現できるのも良さ」。切り絵に色を塗る作品や色紙もやってはみたが、「やはり白黒がいい」という。

「おれは山と歌うことが好きで、病気にならなければ切り絵なんて知らなかった」。岡谷の合唱団で15年間、バスのパートで歌っていたほどの音楽好きだが、車いすでは仲間に迷惑がかかると、音楽から離れてしまった。

「今は切り絵がやりがい。朝起きて、今日はまた切り絵をやって、あそこまでやろうとか、もう少しで完成すると思うと張り合いになる」

作品は人気があり、「欲しい」と言われて近所の人や親戚に何十枚とあげた。切り絵を教えてほしいと頼まれ、「教えるなんて生意気なことはできないけど、一緒に楽しむなら…」とボランティアで教えてもいる。

切り絵だけでなくビーズ工芸、パソコン、20年も続けているハーモニカなど、1日の中でさまざまな楽しみがある。「いろいろやりすぎだけど、趣味があるっていいことだと思うよ」。24時間治まることのない足のしびれも、趣味に取り組むことで少しは気がまぎれるという。

「家族皆が協力してくれるから、おれもできる。病気になっておしまいじゃなく、やればいろいろある」

沢区の文化祭に切り絵、町の文化祭にビーズ工芸を出品する。「やったら、人にみてもらうのも大切だよね」(村上裕子) -

浦国有林で国有林視察ツアー

伊那市長谷の浦国有林で16日、三峰川流域国有林視察ツアーがあった。一般や伊那市の行政関係者など約30人が参加。ここにしか自生しない貴重な植物や独特の地形について学んだり、現在治水工事の行われている荒川流域などを訪れた。南信森林管理署主催。

旧長谷村には、県内国有林の約30%が存在しているが、旧伊那市や旧高遠町の住民にはなじみが薄い。そこで、視察を通して地域住民に地域の森林への理解を促し、今後の活動や市政に役立ててもらおう竏窒ニ、林内が色付く季節に合わせて今回の視察ツアーを初企画した。

参加者は、美しく色付いた紅葉に目を奪われながら森林内を散策。この地に落ち延びた平家と関係した巫女(みこ)が身を投げたとされる「巫女淵」を見たり、八ヶ岳や南アルプスの一部にしか見られない絶滅危惧種・ヒメバラモミや、固有種・トダイハハコなどについて学んだ。

参加者の中には、昔この地に住んでいたという人もおり、「昔はこの辺にふちがあった」などと話しながら、散策を楽しんでいた。 -

信大農学部で学生が作った米を販売

南箕輪村の信州大学農学部は17日から、学部生たちが実習の中で作った米を、構内にある生産物販売所で一般に向けて販売する。

農学部は、地域との交流を深めたり学生の学びの幅を広げることなどを目的として学生らが作った野菜や山ぶどうワインなどを一般にも販売しており、米の販売は2年目。昨年は用意した米が2月ころに売り切れてしまうほど好評だったという。

今年販売を予定する米は約10トン。品種はコシヒカリで、低農薬米、はぜ掛け米などといった安心、安全に配慮したものもある。それぞれ10キロごと小分けしており、普通の白米は3900円、低農薬米は4150円。はぜ掛け米は現在乾燥させているため、11月ころから販売し始める。

希望者には玄米で販売したり、30キロ単位で販売することも予定している。

問い合わせは信州大学農学部附属施設係(TEL77・1318)へ。 -

箕輪町長選立候補届出説明会

2派が出席任期満了に伴う11月14日告示、19日投票の箕輪町長選挙の立候補届出説明会が16日、箕輪町役場であった。2派が出席し、町選挙管理委員会から立候補届出の手続きに関する説明を受けた。出席したのは現職で再選を目指す平沢豊満氏(65)=無所属、沢=の後援会と、「政策論争をしたほうがいい」と候補擁立に動いている住民有志グループの2派。対抗馬の具体的名前は挙がっていないが、選挙戦になる可能性も高まっている。

平沢氏は、9月13日の町議会9月定例会一般質問の答弁で、「町内全域の後援会、地元の区、常会、多数の町民から力強いご推薦をいただいた」として、2期目に向け出馬を表明した。

有志グループは、「分権の時代で大事なとき。首長の考えを町民が知らないといけない。無投票にしてはいけないという危機感がある」とし、「行政に明るい人」に絞り込んで擁立に動いているという。

民主党上伊那支部の寺平秀行支部長も説明会に出席。推薦要請などがあった場合などの対応も考え「準備のための出席」で、町長選について上伊那支部では「議論に上がっていない」と話した。

前回選挙で平沢氏を支持した共産党は、今回の選挙について現在のところ「検討中。正式決定はまだしていない」(桑沢幸好共産党箕輪町委員長)としている。

立候補届出書類事前審査は11月8日午前8時30分から午後5時まで、町役場2階の大会議室である。

2610/(日)