-

マナビィランド

箕輪町生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2006の一環、マナビィランドは4日、役場駐車場であり、フリーマーケットや野菜市など7団体が出店した。

総合的な学習の一環で、箕輪中部小学校の3年3組と6年2組がフリーマーケットで参加。3年3組(25人)は、町の人と交流したい-と4月から出店を計画し、学級園で育てたサツマイモ、ピーマンなどの野菜のほか、児童が手作りした手芸品やビーズアクセサリー、家庭にある不用品なども販売した。売上金はエースドッジボール大会に出場した費用の一部にあてるという。

6年2組(37人)は昨年に続き2度目の参加。昨年は栽培した落花生、サツマイモなどを販売したが、今年は世の中のことを勉強するため、自分たちの手作り品が商品として売れるかどうかを試そうと、グループを作ってアクリルたわし、アイロンビーズ、廃油で作ったキャンドル、花、コースター、しおりなどを作って準備した。売上が材料費を超えることが目標で、売上金は保育園や老人施設訪問の活動費にする。児童はそろいのバンダナとエプロン姿で、大きな声で商品アピールをし、客を呼び込んでいた。 -

飯島町育樹祭に150人

ピリと冷えこみ、カラっと晴れた8日、飯島町飯島寺社平町有林で06年度飯島町育樹祭があった。町内2小学校のみどりの少年団、飯島中学校環境委員会の合わせて60人をはじめ、議会や各種団体、林業関係者ら150人が参加、森林学習やヒノキの枝打ち作業を通じて、森林の持つ恵みに感謝し、健全な森を次世代に引き継ぐ気運を高めた。

開会式に続き、児童・生徒は町や上伊那地方事務所林務課職員を講師に「森の学校」、林や木を見ながら森林の持つ多面的役割や、緑の大切さを学んだ。

一方、大人たちは11年生のヒノキ林0・3ヘクタールで、10年後、20年後に見事な美林に成長することを夢見ながら、枝打ち作業。手の届く高さまでの枝を太いものから、細い小枝まで、1本残さず丁寧にのこぎりで切り落とした。

約1時間の作業に汗した後、森林浴をしながら、町が用意した昼食を囲んだ。 -

食と健康を考える集いパート21

中川村文化センターで8日、「食と健康を考えるつどいパート21」があり、上伊那各地から約300人が参加、寸劇と講演で「食べる」ことを通じての子どものころからの健康づくりの大切さを学んだ。伊那保健所や食生活改善推進協議会、村などの主催。

村食改会長の下平敬子さんによる活動報告に続き「働かずか過激団」による寸劇「ショックな,食,」。食改の役員が結成した劇団に、曽我村長や役場職員が友情出演した。

ストリーは中川村中川小学校の授業参観、1時間目は曽我逸郎先生(村長)の国語の時間、子どもたちが将来の夢をテーマにした作文を披露。裏乃君は「お父さんのように朝、昼、晩とお酒が飲める生活をしたい」。コンビニ大好きお母さんを持つ細田さんは「うちには庖丁もまな板もない。コンビニのある町にお嫁に行きたい」と発表し、会場の笑いを誘った。

2時間目は会場も全員参加の特別授業、特別講師の「千人塚とっくん」が竹刀片手に「数字が隠れた野菜や食べ物」をテーマに「信州野菜王国緊急集会」を展開、「バランスの良い食事で健康づくり」を訴えた。

参加者はショックな生活実態や食生活にあ然としたり、ドキッとしながら、正しい食生活とは、幸せな暮らしとは何かを考えた。

最後に伊那保健所の渡辺庸子所長が「子どものの頃からの健康づくりについて」と題して講演した。

また、会場ではJA上伊那や調理師会、栄養士会など後援団体による凍豆腐を使ったおすすめ料理の展示、試食コーナーがあった。 -

宮田村が中期財政見通し公表、健全化に向けて物件費削減など収支改善目標設定

宮田村は8日、2011年度までの中期財政見通しを村議会全員協議会に示した。対策を講じなければ来年度から赤字を計上。5年後の累積赤字は2億2300万円にのぼると試算した。そのうえで物件費の削減、村債の繰り上げ償還、村有地の売却などで、赤字に転落しないための収支改善策を示した。

昨年度までの決算状況、本年度予算を基礎に、国、県の動向などを加味して試算。

現状で推移した場合、07年度から11年度まで財源不足の状況が続くとした=グラフ参照=。

財政健全化を図るために、具体的な収支改善目標を立てて取り組むと説明。

物件費は本年度当初予算費で10%削減を断行し、5年間の累計で1億6800万円のカットを目標とした。

補助費についても必要性、効率性など加味して5年間で4300万円削減。

歳入では滞納整理の強化により村税の徴収率を向上し、村有地の売却などでも財源確保に努める。

また、安定的な黒字化を目指すため、将来にわたる財政負担の軽減にも着手。

長期的に公債費が財政を圧迫していることから、08年度に国からの交付税優遇措置が終了する村民会館建設時の村債の一部2億4300万円を繰り上げ償還(先払い)する。

これらの改善策を実施した場合、09年度に800万円の赤字を計上する以外は財源不足にならず、単年度収支で黒字の状態が続くと試算した。

ただ、物件費や補助費などは今までも削減に取り組んでおり、この日の全協でも「やっていくにはかなりの努力が必要」と村議から指摘も挙がった。

また、景気動向の変化や国の制度改正なども不透明なため、今後村は毎年度、当初予算の編成にあわせ財政見通しの修正を行う。 -

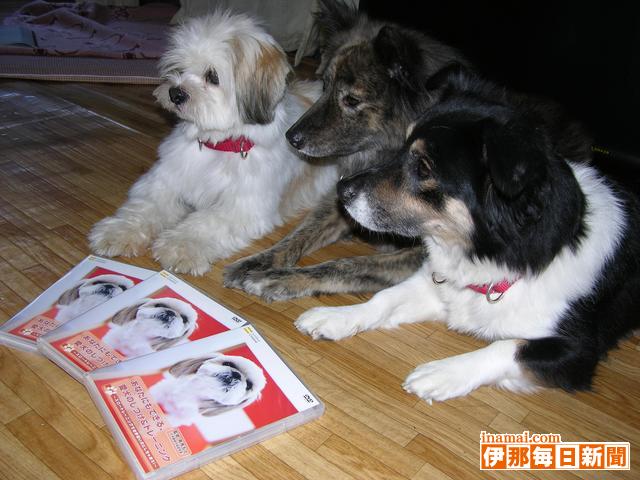

癖を特技に

聴導犬協会の愛犬トレーニングがDVDに

日本聴導犬協会(本部・宮田村)プロデュースによるDVD「あなたにもできる、愛犬のしつけ&トレーニング」が全国の書店で発売を開始した。愛犬の資質、能力を伸ばし、欠点を長所にする同協会の育成ノウハウを収録。有馬もと会長は「型にはめてしつけを直すのではなく、伴りょとして愛犬と関係を築くきっかけにしてほしい」と話す。

以前に専門誌に掲載した内容を映像化。同協会が主宰する愛犬家教室の受講生OBが協力し、6匹の犬と飼い主、協会スタッフが出演している。

犬の癖を特技としてとらえ、しつけを自然のうちに学習していく「スロートレーニング法」を紹介。

同協会が聴導犬育成などの経験から編み出したトレーニング法で、ひっぱり癖のある犬には衣服を脱がす手伝いをさせるなど、DVDでは犬の特徴ごと方法を網羅した。

「愛犬ができるまで待つ。直すのではなく、才能として伸ばしてあげることが大切」と有馬会長。

発売はソフトバンククリエイティブからで定価は2940円。書店のほか、同協会でも購入することができる。問い合わせは同協会85・4615まで。 -

旧MTB場の村有地に企業が進出計画

宮田村新田区の旧マウンテンバイク場跡地の一部に、企業が進出を予定している。8日に村議会全員協議会に報告し、地元住民説明会も開催。村有地の同跡地は、自立を進めていくうえで貴重な財産収入でもあり、村は企業誘致を進めている。

この土地は1988(昭和63)年に国からの払い下げで村が購入。1993(平成5)年から2004(平成16)年までマウンテンバイク場として活用してきたが、村は産業用地として売却に乗り出していた。

今回進出を予定している企業の計画によると、立地予定は約2千坪で、跡地の一部と隣接する民有地を購入して建設を計画している。 -

中ア千畳敷に積雪

前日の荒天で今季初の本格的な雪となった中央アルプス千畳敷一帯は8日、朝から雲一つない快晴となり、穏やかに降り注ぐ日差しに新雪がまぶしく輝いた=写真。折り良く訪れた観光客らは「すごい」「素晴らしいね」などと感嘆の声を上げながら、宝剣岳やカールを飽きずに眺めていた。

降雪のあった7日は山頂付近は厚い雲に覆われていて駒ケ根市内から冠雪を望むことはできなかったが、一夜明けた8日には新雪を頂いた宝剣岳の姿が市内からも見られた。

ホテル千畳敷によると昨年の初積雪は11月6日、一昨年は10月23日だった。 -

ナイターソフト閉幕、河原町クラブ悲願の初優勝

宮田村ナイターソフトボール会(田中知足会長)は7日、全日程を終え閉幕式を村農業者体育センターで開いた。11チームが参加し半年間に及んだリーグ戦は、河原町クラブが悲願の初優勝。昨年から開催の45歳以上を対象にした短期の「ますます青春リーグ」は、エラーズが制した。

20年以上の伝統を誇るリーグ戦で、初の栄冠に輝いた河原町クラブ。20代から60代と幅広い年齢層が団結し、9勝1分けの好成績で終えた。

過去2年間は3位、準優勝と着実に力をつけてきたが「チームワークの良さが勝因」と平沢英夫監督。攻守ともにミスを減らし、安定感ある投手力を盛りたてた。

来春の上伊那選手権に、トーナメント戦優勝の石沢KSCとともに出場する。

消防操法大会の練習で本戦が中断される6月に開いた「ますます青春リーグ」は4チームが出場。新田区のベテランを中心に構成するエラーズは得失点差で制した。

「40代の人も大勢張りきって参加してくれた」と新井俊司監督。来季の健闘も誓った。

本リーグ戦最終成績は次の通り。

(1)河原町クラブ(2)石沢KSC(3)北割クラブ(4)トリケラトプス(5)中越クラブ(6)リバーズ(7)南割スリーフォー(8)大久保スターズ(9)大田切リバーズ(10)南割1班(11)エラーズ -

東伊那小マラソン大会

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)は8日、校内マラソン大会を開いた。1・2年生は約2キロ、3・4年生は約2・5キロ、5・6年生は約3・5キロのロードコースにそれぞれ挑戦した。雲一つないさわやかな青空の下、まず1・2年生が先頭を切って校庭をスタート。混雑の中で数人が足を取られて転倒し、思わず泣き出したが、教員らに励まされながら何とか気を取り直して先行集団に続いた。

この後、数分おきに3・4年生、5・6年生の順でスタート。一般道路に出た児童らは、応援に駆けつけた保護者や近くの住民らの声援を受けながら懸命に走っていた=写真。 -

パッチワーク・キルト展

駒ケ根市の駒ケ根高原大沼湖畔の「森のギャラリーKomorebi」(こもれび)で駒ケ根市下平の杉浦嘉身さんのパッチワーク・キルト教室「パッチワーク・キャット」の作品展が13日まで開かれている。教室の生徒7人と杉浦さんが手間と根気をかけて一針ずつ丁寧に縫った見事なタペストリー(壁掛け)やバッグなどの作品約60点が展示されている=写真。クリスマスを前に、サンタクロースなどをあしらった作品も多数展示している。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(13日は午後3時)。問い合わせは喫茶エーデルワイス(TEL83・3900)へ。

教室では生徒を随時募集している。問い合わせは杉浦さん(TEL81・7313)へ。 -

磐田市議会来駒、交流

霊犬早太郎伝説が結ぶ縁から駒ケ根市と友好都市協定を結んでいる静岡県磐田市の市議会議員ら32人が6、7日、駒ケ根市を訪れ、駒ケ根市の理事者や市議会議員らと交流したほか、観光地や企業などを視察した。

6日にアイ・パルいなんで開かれた対面式では中原正純市長が「友好都市協定を結んで来年で40周年となる。さらに関係が深まるようこれからもよろしくお付き合い願いたい」、北澤洋議長は「訪問して良かったと思ってもらえるようにしたい」とそれぞれ歓迎の言葉を述べた=写真。両市議会議員らは血縁者や知人が互いの市内にいることなどを話題にしながら、和やかに懇談していた。 -

まちづくり大賞決まる

地域ボランティアの花いっぱい運動を顕彰する伊那市の「まちづくり大賞」の入賞者が決まった。最優秀賞は「小沢花の会」。15日、市役所で表彰式を開く。

「まちづくり大賞」は97年度から始まり、今回は高遠町・長谷を含む27団体・個人が応募。新たに設けた学校花壇(フラワーブラボーコンクール出場校除く)は2校だった。春・夏・秋の3回、審査員が現場へ出向き、花の管理や色合い、規模など5項目を審査した。

最優秀賞の「小沢花の会」は、芝桜で作る花富士をはじめ、サルビア、マリーゴールド、菊などを植え、広域農道沿線などを彩っている。花を通した観光客らともふれあうなど総合的に高い評価を受けた。

入賞団体・個人の写真は22日まで、市役所1階市民ホールに展示している。

最優秀賞を除く結果は次の通り。

◇花いっぱい活動▽特別賞=御園老人クラブ▽優秀賞=福地の里花の庄、唐木昭子▽佳作=アクセス通りを美しくしよう会(色彩賞)境区コミュニティー花壇(デザイン賞)みてござる地蔵を守る会(造形賞)▽努力賞=東松福寿会(四季咲き賞)長谷地区市野瀬高齢者クラブ(春花賞)榛原花作り実践委員会(夏花賞)諏訪形社会福祉協議会(秋花賞)室町ミニパーク花の会(アイデア賞)▽讃花賞=北林花の会、車屋花の会、南福地区、日影地区花の会、東春近中組分館・中組社協・中組全隣組、北福地社協ふれあい、金井花の会、渡場花の会、羽広区第3組、さくら会、森下寿美、山寺商工会、西町区下春日町長寿クラブ、奈良尾花の会、中部電力伊那営業所

◇学校花壇づくり活動▽優秀賞=伊那東小▽優良賞=手良小 -

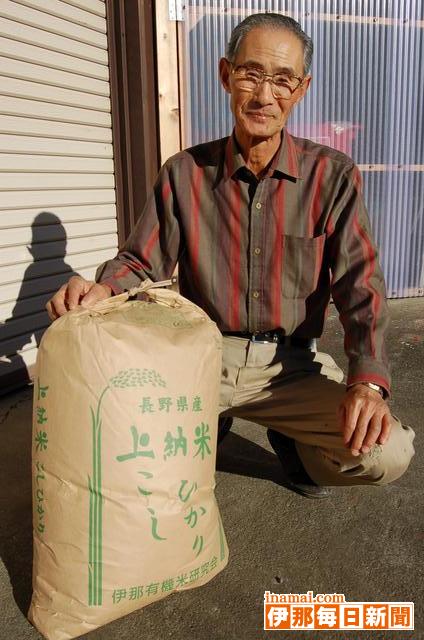

伊那市富県の橋爪庄一さんのコシヒカリが、原産地呼称制度の認定米に

本年度の原産地呼称米を認定する審査会が7日、県庁であり、選出された14品種の一つに、伊那市富県の橋爪庄一さん(76)が生産した「上納米」も選ばれた=写真。橋爪さんは「一生懸命やったかいがあった」と喜びの声を寄せた。

農産物のブランド化推進を目的として生産や栽培にこだわった農産物を認定する原産地呼称管理制度が、米に導入されるようになったのは3年前。上伊那では、一昨年に橋爪さんも所属する「上伊那有機栽培研究会」が申請した米が認定を受けたが、昨年の該当はなく、今年は橋爪さんが唯一選ばれた。

体にも自然にも良い農産物を生産者の責任で作っていこう竏窒ニ、8年前から化学肥料をやめ、有機肥料のみで栽培してきた橋爪さん。魚体の水溶液や海草などで作られた有機肥料と有効菌を使い、良質な土壌づくりに努めてきた。

有機肥料で栽培した米は甘味と粘りがあり、1年経っても味が変わらないという。主に都市圏の消費者に販売しており、今年もすでに予約でいっぱいの状態。

今後は、有機肥料米の良さを多くの人に知ってもらい、生産者サイドの同志を増やしたいとしている。また、現在は1度だけ除草剤を使用しているが、来年は除草剤もまったく使わない栽培に挑戦したいと意欲を燃やしている。 -

上伊那女教員会が60周年を記念に閉会

上伊那の小中学校に勤める女性教諭でつくる上伊那女教員会(会員約360人、佐々木由利会長)は7日、60周年と閉会を記念する式典を伊那市の生涯学習センターで開いた。

上伊那教育会の内部組織である女教員会は、女性教員がまだ珍しかった1947年、女性教員同士で教育研究を行いながら自己研鑽に努めることを目的として発足した。しかし、時代の変化とともに女性教員が増加。女性だけでまとまって何かをする必要性も薄くなったため、60年の節目に解散を決めた。

佐々木会長は「女教員会について学ぶ中で、先輩方の熱意を感じた。本年度を持って女教員会は解散するが、諸先輩方の意志を引き継ぎ、自己を高める努力をしていかなければならない」とあいさつ=写真。

その後、同会の先輩教員による過去の思い出話や、加茂小学校長や県女性課長などを勤めた花岡幸子さんによる記念講演があり、新しい一歩に向けた、志を新たにした。 -

伊那小PTA講演会

伊那市立伊那小学校のPTA講演会が7日、同校体育館であった。NPO子どもとメディア代表理事の清川輝基さんが、「子どもが危ない!縲怐gメディア漬け”が子どもを蝕む縲怐vと題し、電子映像メディア漬けになっている子どもたちの危険性について話した。

清川さんは、「テレビやビデオ、ゲーム、携帯電話、コンピューターなどの電子映像メディアを子どもに触れさせる安全性をだれも証明していないのに、日本では0歳から長時間、接触している。世界で一番、子どもに人体実験をしている」とし、「子どもが親や家族を平気で殺すなど、もう結果が出始めている。自分の欲望、感情をコントロールできない脳に育ちつつある」と危険性を語った。

「日本の30年先は暗い。理由のほとんどは長時間の電子映像メディア接触」と話し、脳の神経細胞が形成される2、3歳までの授乳期に親が電子映像メディアを使うこと、子どもに見せることは人体実験と同じであること、ビデオを見せ続けると目がうつろになり自分の言葉を発することができないなどの障害が起こること、小学校に入学する段階ですでに障害があり特別支援の必要な児童が増えていることも挙げた。 -

箕輪町長選

立候補届出書類審査

1派のみ任期満了(11月28日)に伴う14日告示、19日投票の箕輪町長選挙の立候補届出書類審査が8日、町役場であった。出席したのは出馬表明している現職の平沢豊満氏(65)=無所属、沢=の後援会1派のみで、候補擁立に動いている住民有志グループは訪れなかった。

審査に訪れたのは平沢氏後援会の3人。町選挙管理委員会によると、書類は整っており、告示日当日の時間と場所の確認をして終了したという。

平沢氏は、町議会9月定例会一般質問の答弁で、「町内全域の後援会、地元の区、常会、多数の町民から力強いご推薦をいただいた」として、再選を目指し出馬を表明した。

町内全域に15支部を設置している平沢氏の後援会は、10日から各支部で集会を開き、平沢氏と唐沢哲朗後援会長が公約説明などを予定している。

無投票に危機感を示し「政策論争をしたほうがいい」と候補擁立に動いている住民有志グループは、「書類は役場でもらってきた。審査は当日(8日)に行く必要はない」とし、審査には訪れなかった。具体的な候補名は依然として明らかにしていないが、「擁立を進めている」としている。 -

【記者室】夢を語る

中国語落語のパイオニア梅津亭あんこうさん。箕輪町国際交流協会主催の落語会で中国語落語と同時通訳落語を披露した。中国語が全くわからなくても大いに笑えた▼以前仕事をしていた上海で中国語落語を数回披露した経験があり、10月にNHKラジオ「地球ラジオイン上海」に出演。先日は香港中文大学の依頼で落語をし、チケットの売上全額を恵まれない子どもたちのために寄付した▼あんこうさんが暮らした上海の日本人社会は、夢が語れる世界だったという。だれかが夢を聞きサポートしようという話が出てくる所だと。香港での公演は、夢を発信した結果だと聞いた。「自分の夢を語るのがすごく大切」。道を切り開くのは自分自身だと、改めて教わった。(村上記者)

-

伊那市・中央区押し花教室展示

伊那市の中央区公民館で開く「中央区押し花教室」の展示会は20日まで、同市の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている=写真。会員17人が一人1、2点ずつの計24点を出品。四季折々の草花の生き生きとした姿を残した作品が会場を彩っている。

初心者や教室発足の10年以上前から通うベテランの30縲・0歳代の女性が会員。月に一回、代表者の野澤伊代子さんら4人の押し花インストラクターが指導し、作品づくりを楽しんでいる。

サクラ、アジサイ、バラ、月下美人などの草花を会員が野山や庭先で採集し、風景画などにして展示。中には我が子へ送ろうと制作した、押し花絵の花束などもあり、直射日光を避ければ色あせることのない「押し花」の魅力も詰っている。

会員の一人は「せっかく咲いた花の命。一つひとつを大切に押し花として生かし、新しい命を誕生させている」と話していた。

土・日曜日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

七久保地区文化祭

飯島町の七久保公民館は5日、七久保地区文化祭を七久保林業センターで開いた。区内の保育園児、小・中学生や各種文化団体などによる書道、絵画、アレンジフラワー、生け花、盆栽、俳句などの作品が会場いっぱいに展示され、訪れた区民らの目を楽しませた=写真。会場前の広場では焼肉の食べ放題や商品交換会、宝投げなどが催されたほか、豚汁が無料で振る舞われ、多くの来場者で終日にぎわった。

-

カラマツ落葉、轍となって幻想的に

立冬の7日、上伊那地方も暦(こよみ)通りに日中の寒さが厳しくなり、秋から冬への移り変わりを感じる一日となった。

寒冷前線の通過で、朝からほとんど気温が上昇せず、逆に下がる傾向も。日中の気温は11度前後と肌寒く、10メートル以上の強風も吹いた。

宮田村の西山山ろくは、強風でカラマツの落葉が盛ん。駒ケ岳や駒ケ根高原へ通じる道路は、雪が積もったかのように、落葉の轍(わだち)ができ、冬の訪れを感じさせた。 -

図書館まつり、小学生が職場体験も

宮田村図書館は4、5日に図書館まつりを開いた。企画展や除籍本の無料頒布、絵本の中の料理をつくってみる講習会など多彩な内容で実施。小学生の図書館職員体験もあり、カウンター業務などで汗を流した。

職員体験は希望した14人が、数名ごと半日交替で勤務。貸出し、返却など、次々と訪れる来館者の対応に追われた。

システムトラブルのハプニングもあったが、子どもたちは笑顔で接客。忙しい図書館業務の一端にふれた。 -

南信レクリエーション協会子育て講演会

南信レクリエーション協会主催の子育て講演会は4日、伊那市役所で開き、子育て応援団長の三好良子さんが「悩める子育て解決法・上手な子育て術」をテーマに、親が心の知能指数を高めることの大切さなどを話した。

三好さんは人材育成コンサルタントで、全国で子育て支援の講演活動をしている。

毎年、三好さんを講師に研修会をしている同協会が、地域の人々にも知ってほしいと、講演会を計画した。

「今、どの年代も子育ては大変な時代。真しに向き合い学んでおく必要がある」と話す三好さん。「心の知能指数(目配り、気配り、心配り、手配り)がキーワード」とし、「人間力を子どもにつけるために、親が心の知能指数を高めることがとても大事」と話した。

子育てのはじめの一歩としてプラスとマイナスの考え方を挙げ、「プラスとマイナスの数が同じでないとだめ。バランス感覚がとれていることが大事」と強調。子育て中は、仕事をやめなければならない、自由がきかないなどのマイナスが多くなり、子育ての楽しさや面白さなどが縮小するため、「子どもから感動をもらった」「友達ができた」などのプラスを会場の皆で考え合った。 -

救急法救急員養成講習

南箕輪村消防団主催の救急法救急員養成講習が4日、大芝研修センターで始まった。

村消防団は救護班を中心に人命救助などの勉強や訓練に取り組んでいる。村民にも救急法の知識や実技方法を身に付けてほしいと、年2回講習を開いている。

3日間18時間の講習と学科・実技検定で、赤十字救急法、心肺そ生法、傷と止血、急病・運搬・救護などについて学ぶ。3日間受講すると受講証を渡し、検定合格者には救急員認定証が交付される。

消防団員と一般の15人が受講。初日は赤十字救急法について講義を受け、体位の変換や毛布を使った傷病者の保温方法などを実習した。

体位変換では、受講者が2人1組になって練習。講師は、一人でやる場合と数人でやる場合の負担の違いも見せ、「自分一人でなんでもしようと思わず、できるだけ多くの協力者を求めて。自分も楽だし、なによりも傷病者に負担を与えない」と話した。 -

紙芝居上演会

小・中学生が制作した紙芝居を上演する会が「言い伝え・見伝え・聞き伝え」をテーマに5日、駒ケ根市の駒ケ根高原美術館で開かれた=写真。披露された紙芝居は同館が7、8月に開いたワークショップで小、中学生らが『めだかの学校』『とんぼのめがね』『げんこつ山のたぬきさん』などの童謡や井上井月の俳句、『人食い山姥』『善知鳥峠』『鼻』などの物語の情景をイメージしてクレヨンや絵の具などで描いた作品の数々。

童謡作品は駒ケ根市の女性コーラスグループ「ともがき」の合唱をバックに上演され、訪れた約100人の来場者を詩情の世界に誘った。文学作品は同館友の会の小木曽恵美さん、同館学芸員の杉本慈子さんが情感豊かに朗読して、聴き入る観衆を魅了した。

紙芝居制作は昨年に続き2回目。同館は昨年と今年の作品を幼稚園・保育園小・中学校のほか、文化サークルなどに無料で貸し出している。朗読の音声が入ったCD付き。問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -

早起き野球閉会式

駒ケ根市早起き野球連盟(下島好弘会長)は5日朝、06年度シーズンの閉会式を市民体育館で開いた。4月からの長いシーズンを戦い抜いてきた参加14チームの代表者ら約100人が出席し、今季の健闘をたたえ合った。各大会の上位チームには賞状やトロフィーのほか、ビールや焼酎などの賞品が贈られた=写真。

下島会長はあいさつで「オフシーズンにはしっかり体をつくり、来年にはこの14チームがまた顔を合わせ、楽しく戦えることを期待する」と述べてシーズンを締めくくった。

表彰されたのは次のチーム。

▼1部トーナメント(1)北斗(2)中沢OB(3)北割一区(4)町一区野球愛好会(5)中沢球愛、伊南健康▼中央アルプスリーグ(1)北斗▼南アルプスリーグ(1)中沢球愛▼市長杯争奪戦(1)北斗(2)オール福岡(3)養命酒、北割▼2部トーナメント(1)オール福岡(2)北割(3)上穂クラブ、アイアンズ▼駒草杯=アイアンズ▼ロータリー杯=町一区野球愛好会、上穂クラブ、養命酒▼努力賞=飯坂、カッターズ、TENJYO -

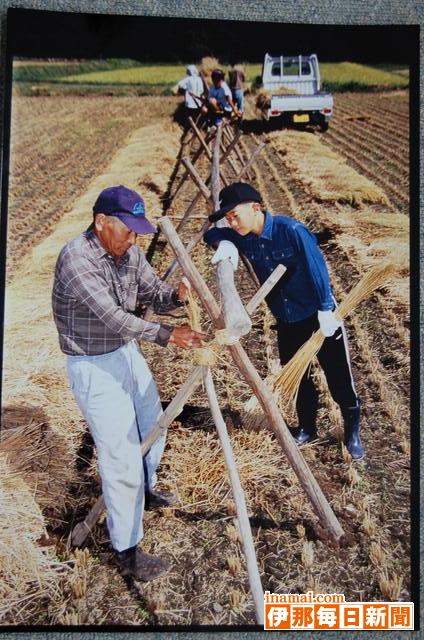

JA上伊那のフォトコンテストで、駒ヶ根市の井口眞吾さんが最優秀賞

上伊那農業協同組合による「JA上伊那フォトコンテスト06」の審査会が7日、伊那市狐島の本所であり、駒ヶ根市の井口眞吾さん(67)の作品「伝承」を最優秀賞に選んだ=写真。

昨年に引き続き「みつめよう、上伊那の“農”」をテーマに、上伊那を象徴するような農村風景や人々の四季の営みをとらえた作品などを募集した今年は、上伊那各地から75点の応募があった。審査にはJA職員など約15人が参加。審査委員長には宮田村出身のプロカメラマン・唐木孝治さんを迎えた。

応募作品には、田植えや稲刈り、美しい山並みなどを写した叙情的な作品だけでなく、裸足で田植えをする女性が忙しげに田んぼのあぜを走っている作品など、ユニークな作品もあったが、ほぞ掛けを作る祖父の姿を熱心に見つめる少年をとらえた井口さんの作品「伝承」が、多くの審査員の心をとらえた。

唐木さんは「感じた思いや自分たちが農業に対して持っている思いが伝わる写真が最終選考まで残った。『伝承』は技術的にもテーマ的にも、最優秀賞にふさわしい作品」と話していた。

応募作品は11、12日のJA上伊那まつりで展示する。

入賞者は次のみなさん。

◇最優秀賞=井口眞吾(駒ヶ根市)

◇優秀賞=酒井芳郎(箕輪町)向山世男(伊那市)

◇佳作=片桐久司(飯島町)小林紀一(飯島町)鈴木修(伊那市)

◇入選=伊藤好幸(伊那市)林平一郎(伊那市)両角巻男(伊那市)石田明(辰野町)小澤義彦(伊那市) -

箕輪町長選

立候補届出書類審査きょう任期満了(11月28日)に伴う箕輪町長選挙の立候補届出書類審査は8日午前8時30分から午後5時まで、町役場2階の大会議室である。

14日の告示まで1週間となり、これまでに出馬を表明しているのは、現職で再選を目指す平沢豊満氏(65)=無所属、沢=のみ。無投票ムードもある中で、立候補届出説明会(10月16日)に出席した住民有志グループは、候補擁立を進めている-とし、選挙戦になる可能性も残している。

14日の立候補届出は午前8時30分から午後5時まで町役場2階会議室。投票日は19日。 -

県教育委員会が各校の未履修補充計画の概要を発表

県教育委員会は7日、必履修教科や科目で未履修があった県立高校における補充計画の概要を発表した。

世界史の未履修がある伊那市の伊那弥生ヶ丘高校は、世界史Aを最大50コマ(1コマは50分)を目途として補充する予定。同じく世界史を履修していない生徒がいる駒ヶ根市の赤穂高校も、同様の計画を立てている。実施期間は、伊那弥生ヶ丘が今月8日縲恬・N2月17日、赤穂が今月8日縲恬・N1月26日を予定している。

現代社会と世界史で未履修があった伊那北高校は、双方を履修していない生徒については最大70コマ、どちらか一つが未履修である生徒については最大50コマを目途に、補充計画を策定。実施期間は現在も調整している。

県内各校の補充形態は▽平日の時間割を振り替えて授業の中で実施する▽平日の時間割に授業を増加して実施する竏窒ニする学校が多く、土日や長期休業を利用するとする高校は、少数にとどまった。 -

風景の大切さ模型から学ぶ

日本造園学会中部支部大会の公開講演会が4日、南箕輪村の信州大学農学部であった。景観模型工房(大阪府)の盛口正昭さん(56)が講師を務め、「万里の長城」など世界の風景模型約60点を展示し、自然や人間の営みを映した地球の風景の大切さを伝えた。

模型作りは、10年ほど続く、国際協力機構(JICA)などの博物館学研修の成果の一つ。世界各国から来日した研修員が同工房のスタッフの指導で「自国の大切な風景」を模型で表現した。これらは2月までの5カ月間、大阪府で展示し、日本展示学会の学術賞を受賞している。

講演では、研修員らがその風景を選んだ理由や思い出などを説明し、参加者約30人と展示を見学。バリ島のタナロット寺院、米国の大樹世界一のセコイアの森など、300分の1のスケールで再現した精巧な模型を目の前に、目を見張り、写真撮影する人もいた。

盛口さんは「自分にとって好きな風景とは何か、それらが他人にはどのように映るのかを模型を通じて感じてほしい。風景の大切さに目を向けて」と話した。 -

木の良さふれて、建設労連宮田分会「木工ひろば」

上伊那建設労連宮田分会(間山光支会長)は4日、木の良さにふれてもらおうと恒例の「木工ひろば」を宮田村民会館前の芝生広場で開いた。会員の職人が熱心に手ほどきし、来場した子どもたちがイスづくりに挑戦した。

村文化祭にあわせて10年ほど前から実施。木のぬくもり豊かなパイン材でイスをつくり、実演販売した。

希望者は製作することもでき、チビッコも果敢にチャレンジ。指導を受けながら、クギ打ちなど体験した。

間山支会長は「このような機会に、木に親しんでもらい、手作りの良さを感じてもらえれば」と話した。

1812/(木)