-

休耕田にヒマワリ

伊那市西箕輪の休耕田で、夏の日差しを浴びた一面のヒマワリが見ごろを迎えている=写真。夏空に映える大輪の黄色が、道行く人たちを楽しませている。

休耕田は約10アール。ヒマワリは小さめのものが多く、色が強いもの、薄めのものとさまざま。暑さにも負けず、太陽に合わせて花の角度を変えている。

近隣の休耕田にはコスモスが咲き始めており、それぞれの色彩が田園風景を彩る。 -

マレットゴルフクラブがつつじ園の環境美化

飯島町の千人塚マレットゴルフクラブは6日、千人塚城ケ池湖畔にあるつつじ園の環境美化作業を行った。

今までは地元の老人会などが作業を行っていたが、今回から同クラブが中心になってボランティアで引き受けた。

メンバーは「近くのマレットゴルフ場をいつも利用させてもらっている。つつじ園も私たちの手で少しでもきれいにできれば」と、下草刈りなどで汗を流していた。 -

「日本・紬(つむぎ)織物サミット」駒ケ根で開催へ

伝統的な絹織物・紬(つむぎ)の素晴らしさを広く発信しようと全国の紬産地などで毎年開かれてきた「日本・紬織物サミット」の第7回大会が10月に駒ケ根市で開かれる。テーマは「信州の絹」と「養蚕と文化」。全国各地から紬関係者ら100人以上が集まり、講演や事例報告などを聞くほか、全国の名産地から出品される紬作品の品評会などが盛大に行われる。主催者の伊那紬手織組合の久保田治秀組合長は「古くから養蚕が盛んな駒ケ根市でサミットが開催されることは素晴らしいこと」としてサミットに向け、準備を進めている。駒ケ根シルクミュージアムもサミットに合わせて特別展を開催する予定。

日程(予定)は次の通り(会場はいずれもアイ・パルいなん)。

◇10月23日「前夜祭」▽紬ファッションショー▽アトラクション(駒ケ根太鼓、豊年踊り、伊那節など)

◇同24日「サミット」▽基調講演((1)テキスタイルデザイナー宮坂博文さん(2)駒ケ根シルクミュージアム名誉館長岩下嘉光さん)▽事例報告((1)宮坂製糸所代表宮坂照彦さん(2)養蚕農家代表浅井繁子さん(3)絹織物研究家志村明さん)▽出品作品グランプリ表彰▽サミット宣言 -

箕輪町公民館の楽しい陶芸講座(前期)作品展

箕輪町公民館の06年度楽しい陶芸講座(前期)が終了し、10日昼まで、受講生の作品展を町文化センター展示コーナーで開いている。

6月1日に開講し全7回の講座で、箕輪陶芸研究会前会長の市川昭彦さんが指導した。受講生は、初参加5人を含む16人。タタラと重ねつぎの2通りで、熱心に作陶に取り組み、素焼きと本焼きを体験した。

作品はタタラで作った桶の花器、丸い形や壁掛けの花器、カップなどで、色も緑、茶、白、グレーなどさまざ。手作りの温もりが感じられる力作74点が並んでいる。 -

大相撲力士交通安全呼び掛け

駒ケ根市北割一区出身の力士池戸(17)をはじめ、恒例の夏合宿を行っている大相撲入間川部屋の力士ら4人が7日、同市菅の台の県道で行われた交通安全キャンペーンに参加。観光で高原を訪れたドライバーらに安全運転を呼び掛けた。力士らは市の昆虫のハッチョウトンボをかたどった夜光反射材製マスコットやポケットティッシュとともにチラシを手渡しながら「安全運転でお願いします」などと大きな声で呼び掛けた=写真。ドライバーらは突然目の前に現れたちょんまげと浴衣姿の大きな力士たちの姿にびっくりした様子だったが、安全運転の呼び掛けに笑顔でうなずいていた。

大相撲力士の協力を得ての交通安全キャンペーンは、伊南交通安全協会と駒ケ根署が毎年行っている。 -

箕輪消防署が水難救助訓練

箕輪消防署は8日、有事に備えて天竜川の箕輪橋下流で水難救助訓練をした。現場で想定を与える実践的なロールプレイング方式に加え、今年はボート使用と急流救助の2種類の新しい訓練を取り入れ、今後につながる新たな課題を見出す意義ある訓練となった。

実技説明によるボート使用訓練は、神奈川県で発射銃が機能せず人が流された例があったことから、増水した天竜川の中州に人が取り残され救助を待っている想定で、濁流の中で目的地にゴムボートを着ける訓練をした。

ボート使用の訓練は、箕輪ダムでは実施しているが天竜川では初めて。ボートにつないだロープ2本と舵を取るための板を使って中州を目指すが、思うように中州に近づくことができず、ロープの引き具合を調節したり、水に対して板の角度を変えるなど指示を出し合って要救助者のいる中州まで行き、無事救助した。

急流救助訓練は、アメリカで実際にやっている方法で、川に流されていく人にロープを投げて助ける。実際に署員1人が要救助者として天竜川に入り、ほかの署員が岸から浮き輪の着いたロープを投げて助けた。

署員は、さまざまな状況下で迅速に要救助者を助け出すことができるよう真剣に訓練に臨み、いずれも救出に成功した。

今回取り入れた新たな訓練で、ボート使用時のロープの引き方、舵取りの板の扱い、ロープの投げ方など、より確実な救助のための課題も見出した。 -

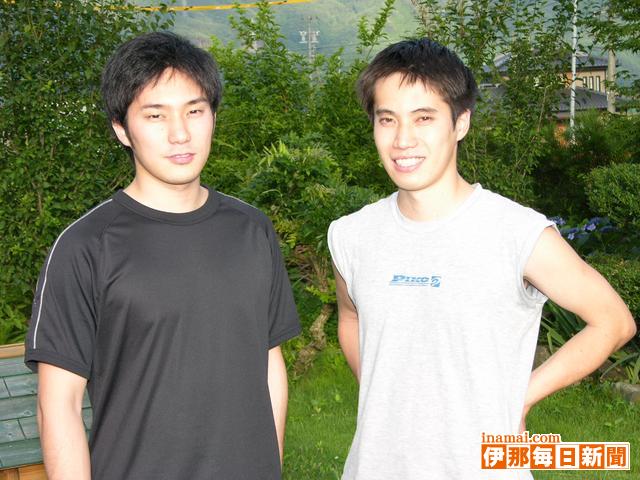

【元青年海外協力隊員

堀内信輔さん・洋輔さん】

共に青年海外協力隊員として開発途上国に赴き、現地で数年間にわたって技術指導などの任に当たったきた。

兄・信輔さんは卓球指導でモルディブ(99縲・2年)とザンビア(03年)を、エイズ対策で再びザンビア(05年)を訪れた。

「ザンビアではエイズで身近な人が死んでいく現実を目の当たりにした。テレビやラジオでも大々的にキャンペーンをやっていて、向こうにいると人ごとではないとひしひしと感じる。苦しんでいるたくさんの人たちのために役に立ちたかったから、勉強しなおして2回目はエイズ対策で行くことにしました」

自身も生まれつき心臓に穴が開いていたため「20歳ぐらいまでしか生きられないだろう」と言われていたが、小学5年生の時、生死を懸けた手術を行って成功。健康体を得た経験を持っている。術後のリハビリを兼ね、選手だった母親や兄の勧めで始めた卓球が大学卒業後、青年海外協力隊への道を開くことになった。

「現地での活動は仕事という意識は全然なかった。だから休みなんかなくてもまったく気にならない。嫌々やるのでなく、本当に一生懸命だとそういう気持ちになることがよく分かった」

「文化や習慣、考え方が異なった国で暮らす楽しみを味わってしまいましたからね。機会があればまた行きたい。今は教員目指して勉強中だが、日本で生活に困ったらモルジブに行って魚でも捕って暮らしますよ」

◇ ◇

弟・洋輔さんは卓球指導でチュニジア(03縲・5年)を訪れた。

「兄の協力隊での活動を見て影響を受け、海外ボランティアに興味を持った。でも協力隊の試験は難しくて…。試験が終わった直後、どうせ落ちると思って東南アジアや英国に旅行に行っちゃった。帰ってきたら受かっていたのでびっくりしました」

「チュニジアで日本と一番違うのは宗教心の強さ。現地人に『自分の宗教は仏教だ』と説明しても分かってくれず、イスラムに改宗しろと言われる。でも意外に首都などではタブーのはずの豚肉や酒もある。女性の服もかなり開放的でした」

「彼らは感情を押さえることをしないのでけんかはしょっちゅうするが、日本の学校でよくあるような陰湿ないじめなどはない。一人一人が明確な意志を持っているから集団で同じ行動を取ることはないんです。考え方の違う外国人をまとめながら仕事をするのは大変でしょうとよく聞かれるが、案外向こうの人たちの方がまとめやすい。彼らにはイスラムから来る共通の道徳心があるから。かえって日本人の方がバラバラでまとめるのは大変かもしれない」

◇ ◇

「日本に帰って来ると感じることだが、向こうでは自分ももっと人間らしく生きていたような気がする。もちろん日本は住みやすいけれど、どの国にもそれぞれ日本とは違う良いところがある竏秩B結局住むのは世界のどこでもいいんじゃないかな」と2人は口をそろえる。

「でもね…食べる物だけは日本がいいね」

(白鳥文男) -

木の情報館オープンに向けた準備、最終段階

県伊那技術専門校の卒業生などでつくる「南信州木の会」(田中伸生会長)は、伊那市美篶にオープンする「木の情報館」の最終準備に入ている。

地元木材の素晴らしさと優れた職人技術の存在を発信し、地域材の利用促進、里山の再生を目指す情報館は、場所の提供を受けた信州国産材開発協同組合(玉田隆理事長)の一画、約158平方メートルを使用。内装工事は、6月下旬から会員9人が入れ替わりながら進めてきたが、8月に入り梁(はり)の立ち上げまで漕ぎ着けた。内装には長野県産カラマツ、アカマツを使い、職人の技術を直接確かめてもらえるよう、敢えて梁の見える天井にした。

館内には、作品展示や木工体験コーナーを設け、訪れた人に職人の技術と地元木材の素晴らしさをじかに感じてもらう。

安全性への配慮と、よりよい空間をつくるため、予定より1カ月ほどオープンが遅れたが、今後、外壁などを取り付けて8月下旬にはオープンしたいとしている。

オープン当日はさまざまなイベントも企画している。 -

えごま学校が除草作業

エゴマの栽培を通して遊休農地解消とエゴマ普及に取り組む南箕輪村の「えごま学校」(唐澤俊男代表)が8日、伊那市西箕輪と南箕輪村田畑のエゴマ畑で、除草と土寄せ作業をした。

活動は3年目。会員には出資金3千円に対して収穫したエゴマ1キロを配当し、栽培作業に参加した人には、その分多くのエゴマを分配する。栽培は近隣の遊休農地約25アールで、約2500キロの収穫を見込んでいる。学校給食への提供もしている。

エゴマは、年間作業日数を4、5日程度に抑えられる手間のかからない作物だが、草取り作業が課題。唐澤代表は「手がかからなくなれば、規模拡大も考えたい」と話す。

これまで収穫も手作業だったが、今年はコンバインの導入を予定し、一部は子どもたちに収穫体験を楽しんでもらおうと考えている。また、会員を対象としてエゴマ料理の講習会もする。

えごま学校に関する問い合わせは嘉久壱農園(TEL78・8415)唐澤さんへ。 -

箕輪消防署が発射銃訓練

水難救助訓練を前に箕輪消防署は7日、番場原運動場で発射銃の訓練をした。署員は安全、確実に操作できるよう訓練に励んだ。

発射銃は、水難救助訓練の際、天竜川の中州に取り残された人を救助するために使う。岸から発射銃でリードロープを中州に打ち込み、リードロープに救助ロープをつないで中州の大木などに縛りつけ、ロープで川を渡って救助する。

水難救助訓練当日に発射銃を扱うのは一人。多くの署員が経験し扱い方を確認することで、万一に対応できるよう今回初めて訓練日を設け、未経験者4人を含む13人が参加した。

安全管理を第一に、銃口を絶対に人に向けないことを確認し、銃の持ち方、発射体の装入方法、発射角度、発射する際の姿勢などの指導を受け、一人ずつ発射銃を撃った。

発射銃は、約50メートル先まで発射体を飛ばす能力があるが、50メートル手前までしか飛ばない場合もあり、いかに遠くに確実に飛ばすか、発射角度などを確認し合って訓練した。 -

箕輪町木下の工事による油流出検査結果

有害物質は基準値以下箕輪町は7日、木下栄町の側溝整備工事の油流出に関する検査結果について、「流出した油は鉱油。土壌と水質の有害物質の検査はすべて基準値以下だった」と町議会全員協議会に報告した。

6月初旬、側溝工事で地下1・5メートルほど掘った所で、油がにじみ出た。

民間業者による検査の結果、油は鉱油(機械による油)。土壌と地下水に含まれる有害物質検査は、カドミウム、シアン、鉛、水銀など13項目の検査の結果すべてが基準値以下だった。

工事は現在、地下水の渇水期を待って中断している。11月に再開したい考えで、油が流出した場所の土は入れ替えるという。 -

西箕輪公民館に泊まろう

伊那市の西箕輪公民館は7竏・日、夏休みを利用した小学生の合宿「西箕輪公民館に泊まろう」を開いた。4竏・年生19人が参加。初日は、小黒川渓谷キャンプ場で飯ごうすいさんを楽しむなどして過した。

本年6月に5泊6日の日程で開催した「西箕輪通学合宿」の参加定員に漏れた児童を対象とした企画。参加不可の子どもの保護者から「本年度中にもう一度合宿を」との声が多くあり、1泊2日の体験学習を中心とした合宿を開いた。

児童らを5人ずつの4班に分け、キャンプ場でカレーライスの昼食を調理した。子供たちは引率の大人たちに助言をもらい、自分たちで相談しながら料理に取り組んだ。

各班とも、火の付け方が分からず、たき火を起こすのにひと苦労の様子。それでも約2時間かけて、具たくさんのカレーライスが完成すると、皆で舌鼓を打ちながら味わった。

合宿はブルーベリー狩り、竹とんぼ製作のほか、ドッチビーなどのニュースポーツを体験、食事は各班ごとの献立で調理する。耳塚渓太君(4年)は「夜中に起きて、皆でお話をする」とよろこんでいた。 -

天竜川上流域豪雨災害対策検討委員会 初会合

天竜川上流域豪雨災害対策検討委員会の初会合が7日、箕輪町の伊那プリンスホテルであった=写真。会に先立ち、天竜川の堤防決壊、北小河内の土石流の現場2個所を調査。協議の結果、決壊場所は「原因を究明するための資料が必要」とし、本格的な検討は次回(28日予定)からとなった。

7月の豪雨災害による土砂災害、堤防決壊をはじめとする、河川災害の今後の対策を検討する目的。国土交通省・天竜川上流河川事務所の呼び掛けで、大学教授など治水関係の専門家7人が集まった。

協議では決壊前後の現場の断面図や、増水時の水位の変化に関する資料などが必要である竏窒ネどを確認した。信州大学名誉教授の北澤秋司座長は、決壊原因を堤防上部、下部のいずれから崩れたかを分析し、復旧工法の助言にしたいとした。

委員会では「早期(本格的)復旧工事をするため方向性を確認したい」とし、本年秋口には一定の結論を出す見込みになっている。 -

塩尻市奈良井川河川敷男女焼死事件 保険金訴訟

塩尻市の奈良井川河川敷で02年10月12日、燃えた車から男女2人の遺体が見つかった事件で、無くなった会社員酒井宏樹さん=当時(24)の両親(伊那市在住)が生命保険会社に、保険金など約3600万円の支払いを求めた訴訟の第2回口頭弁論が8日、地裁飯田支部であった。

宏樹さんは02年1月1日付で、母親・倫子さんを受取人として保険を契約。保険会社は警察の無理心中の可能性が高いとの判断に、契約後1年以内に自殺した場合は支払わない竏窒ニし、遺族は息子が他殺されたことを立証するため、民事訴訟を起こした。

この日は倫子さんに対し、原告、被告側双方の代理人が尋問。原告代理人の長谷川洋二弁護士は、事件の数日前に宏樹さんが▽時計を修理に出している▽事件後に友人と会う約束を携帯のメールで交わしている竏窒ネどの事実を確認し、他殺を主張した。

保険会社側は、宏樹さんの借金や、死亡した女性との間にトラブルがあったか、などについて質問した。

倫子さんは司法解剖の結果について「自殺するなら肺中が煙でいっぱいになるはず。タバコ一腹分だけ(の煙の検出)なら(息子が)虫の息だった証拠」とし、焼死自殺を否定。「保険金請求が認められれば他殺と分かる。(県警)にもう一度、再捜査を伝える気持ちがある」とした。

10月24日午後4時からある第3回口頭弁論の後、結審の予定。判決は本年中に出る見込みになっている。 -

飯島町ソフトテニス大会

第20回飯島町ソフトテニス大会(町教育委員会主催)は6日、与田切公園テニスコートで開いた。4部門に23ペアが出場。熱戦を繰り広げた。

真夏の陽射しがコートに照り返す厳しい試合環境となったが、ラリーの応酬で好ゲームを展開した。

小学生の部は久保田隼君、登内類君、中学生の部Aは小林茜さん、三石菜生さん、中学生の部B(経験3年以下)は小林あかりさん、宮下由佳さん、一般の部は小林茂和さん、加藤礼子さんのペアがそれぞれ優勝した。

上位の成績は次の通り。

【小学生の部】(1)久保田隼・登内類ペア(2)城鳥友里・湯沢みなみペア(3)新井春花・矢沢彩夏ペア、小林里香・加藤佑希ペア【中学生の部A】(1)小林茜・三石菜生ペア(2)新井美稀・熊谷雅子ペア(3)松村世奈・久保田優里ペア【中学生の部B】(1)小林あかり・宮下由佳ペア(2)山谷純麗・芦部沙也佳ペア(3)藤沢佳代・木下暁帆・宮木亜柚弥ペア【一般の部】(1)小林茂和・加藤礼子ペア(2)那須野智美・丸山春花ペア(3)中山真紀・宮下真紀ペア -

地域みんなで七夕まつり

駒ケ根市町一区分館は6日、七夕まつりを地域交流センターで開いた。幼児から大人まで約170人が参加。流しソーメンや花火などを楽しみ、旧暦の七夕行事を地域一緒に満喫した。

まつりは長年続く同区の伝統行事だが、今年は小中学校PTA、子ども会、青少年健全育成会など関係団体がより結束。例年以上の盛りあがりとなった。

七夕を飾り付け、焼き肉を囲んでみんなで会食。今年初めて行った流しソーメンは、予想以上に子どもたちの人気を集めた。

「家ではこんなに食べないのに」と、周囲の大人は子どもたちの旺盛な食欲にビックリ。

暮れゆく夕べに、涼しげな花火が幻想的に映え、楽しい夏の思い出をつくっていた。 -

ギャラリーみなと屋で「高遠の器作家6人展」開催

伊那市高遠町のギャラリーみなと屋で9月24日まで、「高遠の器作家6人展」が開かれている。高遠で窯や工房を構える作家の陶芸と漆器約140点を展示。それぞれの感性や技法が表現された味わい深い作品が並ぶ。

「信州高遠の四季展」に併せ、高遠を訪れる人に町内の作り手の作品も見てもらおうと企画。花器や茶わん、皿など、伝統の技法で仕上げた作品から現代的感覚を取り入れた作品まで、作家の個性があふれている。

作品の入れ替えもあり「何度来ても楽しんでもらえるように」工夫。四季展の入選作品6点も併せて展示している。

みなと屋では「高遠の優れた作家が気迫を込めて仕上げた作品で、印象に残るものばかり」と来場を呼びかけている。また、「7月の豪雨災害で悲しみもあるなかで、元気を取り戻すきっかけになれば」と話している。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(会期中は無休)。問い合わせは、ギャラリーみなと屋(TEL94・1201)へ。 -

長谷の「ひまわりの里」満開

伊那市長谷総合支所、三峰川総合開発工事事務所などが提唱する「水源地花いっぱい運動」の一環「ひまわりの里」づくりで、杉島の休耕田にまいたヒマワリが満開となり、種まきに参加した地元の園児約30人が8日、観賞に訪れ、立派に成長した姿を喜んだ。

運動は水源地の大切をアピールする狙いがあり、92年に「ひまわりの里」づくりを始めた。三峰川沿いの休耕田約4アールに5月、園児たちが種まきをし、地元の老人クラブが管理にあたって育てた。

高いもので3メートル以上に成長し、園児たちは自分の背丈以上に育った・スヒマワリの迷路・スを探検。掛け回ったり、種を収穫するなどして楽しんだ。「きれいなヒマワリが咲きました。ぜひ見に来てください」と呼びかけている。 -

箕輪町の少年野球 町長杯は南小ドラゴンズ

箕輪少年野球連盟の第10回箕輪町長杯が6日、同町番場原公園第1グラウンドであった。猛暑の中、児童たちは流れる汗を輝かせ、懸命なプレーを繰り広げた。

チーム相互の交流と、秋にある「県学童大会上伊那予選」などに向けて力試しをする大会。連盟加入の6チームが参加し、トーナメントを展開した。

試合の結果は次の通り。

(1)南小ドラゴンズ(2)箕輪彗星クラブ(3)箕輪中部ヤンキース、箕輪ジャイアンツ -

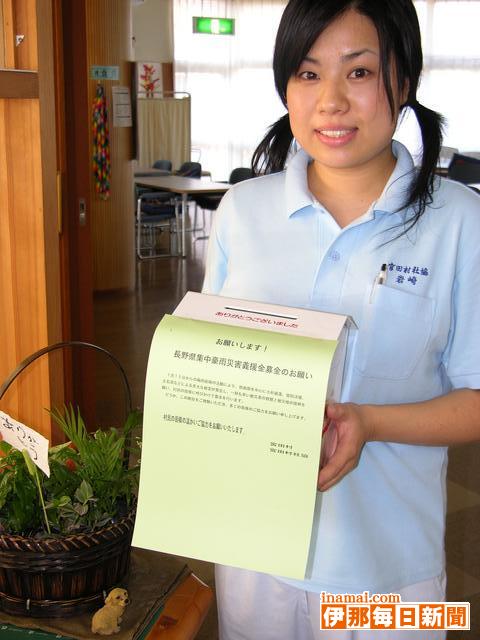

村と社協が豪雨義援募金開始

宮田村と同社会福祉協議会は、先日の集中豪雨被災地域に義援金を送ろうと、募金箱を村内各公共施設に設置した。

役場、村民会館、老人福祉センター、デイサービスセンターの4カ所。今月末くらいまで設置し、県日赤本部を通じて送る。

募金に関する問い合わせは、村社協85・5010まで。 -

木ノ下写真クラブ

5周年記念展

箕輪町木下の写真愛好家でつくる「木ノ下写真クラブ」の発足5周年記念写真展が、箕輪郵便局で開かれている。31日まで、会員の個性豊かな写真18点を展示している。

会員は全員が木下区民で、公民館で顔を会わせたときに、皆で活動するクラブもいいだろう-と発足。男性6人、女性2人の計8人が所属している。

今回は6人が出品。新作も含め、1人3点ずつ気に入った作品を持ち寄った。

宝剣山荘上で撮った「山頂の夜明け」、こいのぼり「春風に泳ぐ」、絶壁を登る人を写した「攀じる」、イチョウが美しい「銀杏秋彩」、バラの花びらから今にも落ちそうな滴「潤滴」、自然の造形美「厳寒の朝」など、会員それぞれの感性で切り取った写真が並ぶ。

クラブは月1回の例会で互いの作品を鑑賞しあう。写真歴は長い人で30年近くになり、クラブができてからよく撮影するようになった人もいる。これまでは、木下区の文化祭や町の文化祭に出品。今回、5周年記念で初めてクラブ展を開いた。

代表の内藤真彦さんは「会員の撮ったありのままを見てほしい」と話している。 -

信州高遠美術館所蔵作品展

伊那市の県伊那文化会館は、新伊那市発足記念特別展「信州高遠美術館所蔵作品展」を開いている。

同美術館所蔵品を中心に旧伊那市所蔵の軸を含む65点を展観し、新伊那市の発足を祝い、新伊那市所蔵の文化財の価値をあらためて実感してほしい-と企画した。

作品は11作家による日本画、油彩画、版画、彫刻、素描。

池上秀畝の六曲一双「鶴松図屏風」、縦260センチ、横137センチの大きな軸「渭塘奇遇」、すべて種類が異なる朝顔の素描14点、中村不折が書いた池上秀畝の画塾「伝神洞」の表札、平山郁夫の中国南部の風景「朦朧たる太鼓」、木内克の女性像やネコのテラコッタ11点と素描などがある。テラコッタは、11点もの数が並ぶことは珍しいという。

学芸員は、「コレクションのほんの一部だが、ぜひ新市の美術品を見てほしい」と話している。

20日まで。午前10時縲恁゚後5時半。月曜休館。観覧料一般500円。高校生以下無料。問い合わせは同館(TEL73・8822)へ。 -

日本語教室受講者が浴衣の着付けに挑戦

伊那国際交流協会は5日、日本語教室の受講者を対象とした「浴衣の着付け教室」を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。ブラジル国籍の3人と台湾出身の1人が参加し、1時間ほどかけて浴衣を着た。

言葉だけでなく、日本文化にも触れてもらおうと企画したもので、講師には、昨年5月から「きもの着方教室」をしている牧田染織店の牧田広利さんと、美容室ルーナの田畑千栄子さんを迎えた。

浴衣を着た後、田畑さんがそれぞれの髪の毛をアップスタイルにアレンジ。また、着崩れしない歩き方や、着崩れした時の直し方、浴衣を着たときの作法などを牧田さんが指導した。

初めて浴衣を着た台湾国籍のテレサさんは「面白い。台湾にも伝統的な衣装はあるが、ジッパーで着られる簡単なもの」と話していた。

一般を対象とした牧田さんの「きものの着方教室」は12日の午前10時から、伊那市駅前ビル「いなっせ」である。着物を着た後、参加者全員でランチを食べるようになっており、受講料は無料(昼食代は実費)。定員8人(先着順)。

申し込み・問い合わせは牧田染織店(TEL78・7165)へ。 -

信州大学農学部でオープンキャンパス

南箕輪村の信州大学農学部で5日、オープンキャンパスがあった。高校生とその保護者など約430人が集り、各学部の取り組みを見学した。

今年は前年を上回る申し込みがあり、森林科学科の希望者が最も多かった。

参加者は、関心のある学科の模擬講義・実験などを体験。

森林科学科では、構内の演習林に生えている木の種類、研究教育に果たす役割、土地利用の変遷についてなどを学びながら林内を散策。

森林環境研究室の中堀謙二講師は、現在林のある場所は江戸時代まで、農作物用の肥料に用いる草を育てていた草地だったことを説明し、時代の変化と共に、地域が自給自足的生活をしなくてもよくなり、土地利用が変化したことを示した。また「ここには、そういう昔の生活を直接聞け、そこから21世紀にむけ、どういう風に森と付き合っていくべきなのかなどを学ぶことができる」と参加者に呼びかけた。 -

富県グリーンツーリズムの山林オーナー、マツタケ講習会

富県グリーンツーリズム山林オーナー専門部(藤原儀兵衛委員長)は5日、山林オーナー講習会を伊那市のJA富県支所で開いた。オーナー22人が参加し、マツタケを多数発生させるための山林整備方法と今年のマツタケ作柄予想を学んだ=写真。

県環境森林チームの古川仁主任は、マツタケの生育条件や、そのために必要な森林整備について伝授。マツタケの菌糸体と土壌の混合物からできる“シロ”がある場所はマツタケのできる可能性が高くなるため、シロが好む有機質の少ない土壌を整えることが重要であることを示した。

また、藤原儀兵衛さんは今年の作柄を予測。過去に豊作だった年に起きたいくつかの自然現象が発生しており、「異常気象の影響で9月に残暑のぶり返しなどがなければ、今年は豊作になる」と語った。

山林オーナー制度は03年から始めた取り組みで、現在は上伊那を中心に、72人が登録している。取り組みを通して山林の整備も充実してきているという。 -

箕輪町議会臨時会

災害復旧費など補正予算案可決箕輪町議会臨時会は7日開き、7月豪雨の災害復旧費や小・中学校の豊かな体験活動事業費などの06年度一般会計補正予算案、公共下水道特別会計補正予算案を原案通り可決し、閉会した。

一般会計補正予算案は、歳入歳出総額に各1億159万円を追加し、総額を76億4195万5千円とする。歳出は、災害関係が災害復旧費7909万円、災害見舞金200万円、災害発生ごみ処理業務委託料200万円、災害対策本部や避難所設置による消耗品、食糧費、交付金などの消防費1210万円。

教育費は642万2千円。町内全小・中学校対象の豊かな体験活動事業、プールろ過機修繕費、中学校部活動県大会以上出場の補助金増、町民体育館正面内壁修繕工事など。

公共下水道特別会計補正予算案は、箕輪浄水苑建設工事委託の債務負担行為で、06縲・8年度で4億9200万円。 -

「さんよりこより」で洪水を起こす厄病神をたたきつぶす

伊那市美篶の上・下川手の天伯社に伝わる七夕祭り「さんよりこより」が7日、同社であった。地元住民や帰省中の家族連れなど150人以上が参加。20縲・0年ぶりに出店が復活し、にぎわいを見せた。

保育園児や小学生は事前に七夕飾りを用意。鬼男2人を囲むように円陣を組み「さんよりこより」と言いながら3周し、鬼男を七夕飾りでたたいた。

そのあと、地区役員ら約30人が同社にまつられている大棚機姫命(おおたなばたひめのみこと)を安置したみこしを交代で担ぎ、瀬織津姫命(せおりつひめのみこと)がまつられた対岸の富県桜井の天伯社へ向かった。「天の川」に見立てた三峰川を、ひざ上までぬれながら渡った。

境内には、地元の壮年団有志がカブトムシ、たい焼き、ラムネ、ローメンなどを出店、威勢よく呼び込んでいた。

この例祭は室町時代、大洪水が起きた際、高遠町藤沢片倉の天伯さまが桜井、川手に流れ着き、まつったことから始まったとされる。「さんよりこより」のかけ声は、洪水を起こす厄病神をたたきつぶす意味という。 -

箕輪町

7月豪雨災害まとめ箕輪町は7日の町議会臨時会で、7月豪雨災害の7月末までのまとめを報告した。

人的被害は軽傷3人。家屋被害は、住家が49件。内訳は一部損壊が下古田1件、北小河内6件の計7件、床上浸水は北小河内4件、床下浸水は沢3件、下古田9件、木下と富田各1件、長岡2件、北小河内22件の計38件。非住家は18件。内訳は全壊が北河内1件、一部損壊は沢2件、長岡と北小河内で各1件の計4件、床上浸水は北小河内1件、床下浸水は沢と中曽根各1件、下古田と上古田各2件、北小河内6件の計12件。

屋内外の消毒は21日縲・月1日で約50件。2縲・回実施した家もある。実施地区は沢、下古田、上古田、富田、木下、長岡、北小河内。

農作物関係の被害金額は水稲1257万7572円、スイートコーン133万8750円、リンゴなど果樹園3万4398円、合計1395万720円。

観光施設被害は、ながた自然公園でテニスコート西のブロック崩落が長さ44メートル、高さ6メートル。マレットゴルフ場ながた自然公園コースは土砂流入が27ホール中17ホール、駐車場法面崩落は幅8メートル、高さ6メートル。

林道・作業道関係は、林道が法面崩落、土砂流出、路肩決壊、路面洗掘など40カ所、作業道は17カ所で10カ所は調査中。耕地関係は、農地や水路への土砂流入、畦畔崩落、冠水などで被害面積5・46ヘクタール、延長1032メートル。

公共土木施設被害は24カ所。町道の路側流失、河岸洗掘、路盤流失、舗装損壊など。水道施設被害は8カ所。河川被害は護岸の決壊、崩壊、洗掘などで深沢川16カ所、北の沢川5カ所、沢川15カ所、帯無川20カ所、桑沢川20カ所、知久沢川、玄ヶ沢、瀬沢川各1カ所の計79カ所。その他6カ所。復旧見込み額は約6億円。

義援金は8月3日現在、340万2467円。配分委員会を設けて配分を決める。支援物資は88件。

北小河内中村地区の家屋へ流入した土砂などの片付けは、北小河内区住民ボランティアが7月22、23日を中心に約250人、県職員のお助け隊22縲・7日で318人、町ボランティアセンターによるボランティアは27縲・0日で754人。 -

【記者室】手間を惜しまずリサイクル

不用になった傘からマイバッグを作ろうと取り組んでいる箕輪町消費者の会。マイバッグができるまでには、傘の骨と布を分ける作業、布の洗濯とアイロンかけ、柄合わせ、縫製と少しばかり手間がかかる▼不用品のリサイクルとレジ袋の削減を目的に、会が町民に協力を呼びかけて回収した不用傘は約200本。柄合わせまでの工程を会員でこなし、一般向けにマイバッグ作り講習会を開いた。参加者の評判も上々。今後はイベントでの販売も計画している▼手軽に物が買える時代。もちろん既製のマイバッグでもいいのだが、一手間かければ立派に傘がリサイクルでき、マイバッグが出来上がる。リサイクルは、手間を惜しまず、楽しく取り組む姿勢が必要のようだ。(村上記者)

-

民間教育研究大会が南箕輪で

第48回県民間教育研究大会が6日、南箕輪村民センターで始まった。初日は教員ら約100人が参加。記念講演、パネルディスカッションなどで、地域、学校、保護者でつくる学校教育とは何かを考えた。7日まで。県民間教育研究団体連絡協議会(新海寛委員長)の主催。

和光大学人間関係学部の梅原利夫教授が「地域とつくる学校、学びあえる学校とは」と題して講演。学力、教育基本法の改正などについて、スライドを使いながら話をした。

梅原教授は「学力とは、学習の過程で開発され獲得された能力のうち、その後の生活と学習で使いこなせるように定着した能力」と主張。「日本の子どもは、できるけど分からない」との特徴があり、「楽しく分かりやすい授業を提供する必要がある」とした。

初日はテーマ別のフリートークもあり、障害児教育、不登校と教育竏窒ネどについての意見を交わした。

7日は国語教育、生活指導、図工・美術などの11の分科会に分かれ、話し合った。

2012/(土)