-

高齢運転者優先駐車場マーク設置

伊那市は2日、高齢運転者優先駐車場マークを市役所、高遠町総合支所の駐車場計5区画に設置した=写真。県警本部が進める、高齢運転者マーク(通称・紅葉マーク)の普及を目的とし、高齢者の保護意識の高揚も図ろうと考えている。

市役所の東西の両駐車場に各2台分、高遠町総合支所の駐車場に1台分を整備。いずれも庁舎入口付近の区画の路面に、1メートル四方のシートを張った。シートは、紅葉マークと「高齢運転者優先駐車場」の文字を表示した。

市は優先駐車場の整備により、駐車場内で安心して駐車でき、接触事故が減る竏窒ネどの効果を期待している。

長谷総合支所への設置は今回、駐車場が庁舎から離れているため、有効性が少ないとの判断で設置はしなかった。

公民館などの市が所有する施設の駐車場への設置の考えもあるという。 -

伊那文化会館で伊那弥生ヶ丘高校の学生が就業体験

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の生徒が3日、県伊那文化会館を訪れ、学芸員の仕事を体験した。

夏休みを利用した就業学習体験の一環。県伊那文化会館では、昨年から学生を受け入れている。

今年は、美術館関係の職業に関心のある2年生2人、3年生2人が訪問。会館の林誠学芸員から作品の扱い方や展示方法の指示を受けながら、5日に始まる「信州高遠美術館所蔵品展」の展示準備を手伝った。

就業体験に参加した3年生の野溝由衣さんは「細かいところまで細心の注意を払っていて勉強になった。楽しかった」と話していた。 -

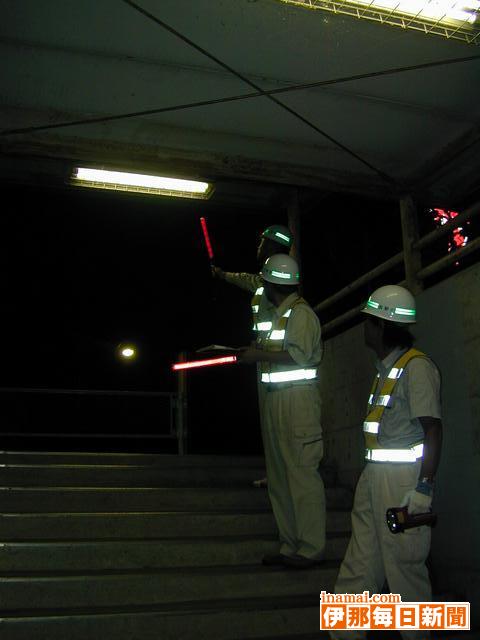

県道等の夜間特別パトロールを実施

帰省者、行楽客が増える時期を前に伊那建設事務所は1日、上伊那管内の国道や主要地方道、県道などで、夜間特別パトロールをした。

交通事故防止と安全対策を目的として例年この時期に実施するパトロールで、15人が3人ずつで5コースを巡視。道路や地下道にある照明設備の点灯状況、工事施工個所の安全管理状況、道路標識や反射板など、交通安全施設の状況を確認した。今回は、7月の豪雨災害による危険個所の点検も行った。

点検の結果、国道で99カ所、主要地方道で9カ所、県道で13カ所の照明が不点灯だったため、各市町村の担当業者に改善を求めた。また、内容に不備のある工事現場の看板もあり、表示修正を促した。

今回のパトロールは、例年より照明の不点灯カ所が多かった。 -

駒ケ岳で転んでけが

3日午前7時40分ごろ、中央アルプスの千畳敷八丁坂登山道を下っていた大阪市北区の男性(64)がオットセイ岩付近でつまづいて転倒し、頭を打つなどのけがをした。仲間が携帯電話で消防に通報し、男性は防災ヘリコプターで駒ケ根市内の病院に搬送された。命に別状はない模様。

駒ケ根署によると、男性は11人パーティで2日に入山して1泊。3日朝、乗越浄土から八丁坂登山道を下山中だった。 -

JA上伊那農政同友会総決起大会

上伊那農業協同組合(JA上伊那)の職員や組合員、連合会職員などでつくるJA上伊那農政同友会(春日州一会長)は2日、6日投票の県知事選に向けた総決起大会を伊那市のJA南信会館で開いた。約200人が参加。県農政に新しい風を吹き込むため、新人・村井仁氏を支援することを誓った。

春日会長は、農業軽視の田中県政の結果、全国的にも生産額の低下がトップクラスとなっている現状にふれ、村井候補への期待を示した。 -

宮田村内のプールは安全を確認

埼玉県のプールで女児が吸水口に吸いこまれて死亡する事故が発生したが、宮田村教育委員会は宮田小、中学校両校のプールに問題はなく、安全と確認。2日までに県教委に報告した。

また、村住民福祉課は、村内3つの保育園についても安全であるとした。 -

丸中産業

総合リサイクル施設オープン南箕輪村田畑の丸中産業(唐沢佳代子代表)は1日、村内初の総合リサイクル施設を本格稼動した。

新たに廃プラスチックなどの破砕・圧縮処理、廃蛍光管の破砕処理の中間処理施設の許認可を7月10日に取得し、総合リサイクル施設をオープンした。

92年創業。産業廃棄物や一般廃棄物の収集と処分、解体業を中心に、焼却施設や発砲スチロールの溶融施設、廃プラスチックの油化装置などを稼動。今年2月、ISO14001の認証を取得している。

唐沢代表は、「総合リサイクル施設としての能力を根底に、今後も広く環境提案をし、長野県はもとより上伊那地域の新しいリサイクルをする会社としての位置付けを狙いたい」としている。 -

伊南子ども劇場キャンプ準備

3日、伊南子ども劇場(北村和枝会長)は8日から阿南町で行うキャンプで使うナイフと火起こしの道具を作る作業を駒ケ根市上穂南の市公設地方卸売市場で行った。キャンプに参加する約30組の親子のうち約10組が集まり、皆で協力しながらそれぞれの道具を作り上げた=写真。

参加者が作ったのは巻きつくひもの力を利用して棒を回転させ、摩擦熱を起こす火起こし道具と、5寸くぎをたたきのばし、砥石(といし)で研いで刃をつけたナイフ。ナイフ作りでは七輪の炭火で熱した5寸くぎをペンチでつかみ、ハンマーで根気よくたたいてのばした。子どもたちは「疲れた」「腕が痛い」と弱音を吐きながらも、丸いくぎが少しずつつぶれて平らになっていくにつれて「もう少しだ」と気力を振り絞ってハンマーを振るっていた。

見守る保護者らは「火が起こせないと煮炊きができないし、刃物がなければ鶏や魚をさばけない。キャンプを通じて恵まれた現代生活のありがたさに気づいてもらいたい」と話している。

同劇場はキャンプで料理に使う鶏のさばき方の講習も後日行うことにしている。 -

小町屋駅前広場8月着工へ

駒ケ根市のJR小町屋駅前広場整備事業が8月にも着工される見通し。計画によると、市が管理する同駅東側の空き地約2千平方メートルを新たに小町屋駅前広場として整備する。今年から来年にかけ、現在線路の西側に設置されているプラットホームをJRが撤去して東側に新たに設置し直すのに伴い、市はホームへのアクセスのための階段や車いす用のスロープなどを設置するほか、駅前広場には車の出入りのためのロータリーをはじめ、駐車場、バス停、自転車置き場、トイレ、電話ボックスなどを設置する計画。高校生などの歩行者が多い市道宮の北線も併せて道路両側の歩道を拡幅するなどの整備を行う。

総事業費は概算で約6千万円を見込んでいる。市は07年度中に工事を完了させ、08年度当初には供用を開始したい考え。

市は8月中に周辺住民を対象にした説明会を開き、工事について理解を求めることにしている。 -

大御食神社宝物半世紀ぶり公開

駒ケ根市の大御食神社(富岡武彦宮司)と氏子総代会は3日、神社に伝わる秘蔵の宝物約100点を虫干しのため半世紀ぶりに宝物蔵から出し、社務所で一般に公開した。西行法師が大御食神社を詠んだ和歌と馬の親子を描いた掛軸、神社の由来を桐の板に神代文字で記した書簡『社伝記』上下2巻などのほか、武田信玄の書や雅楽の楽器、火炎太鼓、花瓶、掛軸、屏風など由緒ある貴重な品々が並んだ=写真。

知らせを聞いて駆けつけた氏子らは感心のため息をつきながらさまざまな宝物をじっくりと眺めたり、カメラを構えて写真に収めたりしていた。

虫干しは総代会が宝物の良好な保存を図ろうと3年前から計画し、ようやく実施にこぎつけた。虫干しは一日限りで、宝物は再び蔵に納められる。次回の公開は未定という。 -

南部保育園でジャガイモ掘り

南箕輪村の南部保育園は3日、園近くの畑でジャガイモ掘りをした。園児は、土の中からごろごろとジャガイモを掘り出し、収穫を喜んでいた。

土に触れ、種をまき、育てることを体験させようと毎年畑を借り、ジャガイモやサツマイモなどを育てている。今年は春に、6畝に種芋を植えた。

年少から年長までの園児全員が収穫に参加。今年は昨年より大きなイモが多いが、長雨の影響で残念ながら腐っているものもある。園児は、ジャガイモを掘り出し、大きなイモを見つけると友達と見せ合って喜び、「重い」「重い」と言いながらも、ビニール袋いっぱいに詰め込んでいた。

園では収穫したジャガイモはみそ汁やカレー、肉じゃがなどに調理し、給食で味わう。 -

駒ケ根市民プール2日間休業

埼玉県のプールでの女児死亡事故を受けて駒ケ根市は2日、市内のプールの一斉点検を行った結果、町4区にある市民プールの排水口のふたの安全性を高めるための工事を行うため、同プールを3・4日の2日間休業にする。

同プールには2つのプールがある。50メートルプールの排水口は底面中央にあり、55センチ四方、厚さ1・5センチの鋼鉄製の格子状のふた2枚が置かれている=写真。幼児用のプールの排水口は同じく底面にあり、45センチ四方、厚さ1・5センチのふた1枚が置かれている。市教育委員会は「いずれも大人でも持ち上げられないほど重いが、念のためそれぞれのふたに64キロ、32キロの重りをつける暫定措置を取る。シーズン終了後、ボルトで固定するなどの恒久措置を講じたい」としている。市内の幼稚園・保育園、小・中学校のプールには問題は見つからなかったという。 -

【記者室】盛り上がらぬ県知事選

県知事選たけなわ竏窒ニ言いたいところだが上伊那ではさっぱり盛り上がってこない。両候補者の一騎打ちの構図は鮮明なのだが、有権者の興味を引くような迫力ある論戦がないのだ▼選挙といえば「○○をよろしくお願いします」「最後のお願いにやってまいりました」の連呼がお決まりで、耳にタコができるほど聞かされてそのたびにうんざりするが、今回は選挙カーなどほとんど現れない。静かで良い反面、なぜか物足りなくも思えてくるから不思議だ▼選挙の時は卑屈なほど腰が低いが、いざ当選すると途端にふんぞり返ってまったく聞く耳持たなくなるのが政治家というものだが、どちらが当選するにせよ、庶民の意見にも耳を傾ける行政運営をしてほしいものだ。(白鳥記者)

-

箕輪町

7月豪雨の農作物被害まとめ

被害総額569万円箕輪町は、7月の梅雨前線豪雨による町内の農作物被害をまとめた。被害は土砂流入による水田や畑の埋没などで、被害総額は569万7720円になる。

水稲は、松島北島の堤防決壊による水田消失50アール、東京電力鉄塔の復旧工事による水稲埋没123アール、土砂流入による水稲埋没は南小河内、北小河内ほかで35アール。いずれも復旧不能。小規模水路の損傷による入水不能は竜東地区で180アール、30%の減収。

転作田の畑は、スイートコーンが大出ほかで土砂流入により50アール埋没し出荷不能。復旧工事による作物埋没10アール。冠水による減収は全町で50アール、30%の減収。自家用菜園は南小河内、北小河内ほかで土砂流入により冠水・埋没が20アールで栽培を中止。リンゴその他の果樹園は、下古田で土砂流入により8アール埋没し、30%減収。 -

07年度県立高校入学者選抜日程

長野県教育委員会は3日、07年度県立高校入学者選抜要綱を発表した。前期・後期選抜の日程は次の通り。

◇前期選抜▽志願受付期間=07年1月29日縲・1日正午▽面接等の検査期日=07年2月5日▽合格者の発表期日=07年2月14日▽入学確約書の提出期限=07年2月20日▽入学予定者数の発表期日=07年2月20日

◇後期選抜▽募集人員の発表期日=07年2月20日▽志願受付期間=07年2月21日縲・3日正午▽志願変更受付期間=07年2月26日縲・月1日正午▽学力検査等の実施期日=07年3月7日▽入学予定者の発表期日=07年3月19日 -

きょうまで 高校生バンドフェスティバル

上伊那の高校生によるバンドフェスティバルが3日、伊那市生涯学習センターであった。高校生活最後のステージになるバンドもあり、若さが思い切りはじけた=写真。4日午後3時からもある。

NPO法人クラシックワールドなどが青少年音楽事業として企画。当初、1日のみの開催だったが、申し込みが多く、2日間に分けて応募した13組がすべて出演する。1グループの持ち時間は30分。

初日は6組がステージに立った。洋楽バンドのコピーが中心だが、それぞれ個性あふれるステージを展開。スポットライトを浴びながら歌い、高校生ら観客もリズムに乗って盛り上がった。

上伊那農業高校3年の土屋綾子実行委員長(17)は「各校からバンドが集結し、お互いの音楽を高め合うことができる」と話していた。

4日は7組のほか、一般バンド1組がゲスト出演する。

ホール内で飲食はできない。入場無料。 -

若者と中小企業のネットワーク

伊那商工会議所は、上田繊維科学振興会・信州大学繊維学部内上田市産学官連携支援施設(AREC)と協働で「若者と中小企業とのネットワーク構築事業」に取り組んでいる。伊那商議所内にAREC伊那分室を構え、就職希望者や大学卒業予定者らに、地域の中小企業の情報を提供する。

事業は、地域の中小企業の魅力を若者や高校・短大・大学などに発信し、中小企業の人材確保を後押しするもの。経済産業省が全国で18件(県内1件)を採択した。

地域の中小企業の特性や実情に通じたコーディネーターが中心となり、県内の各商工会議所、職業安定所、教育機関などの協力を得て進める。

東北信はAREC事務局、中南信は伊那商議所内のAREC伊那分室が担当し、互いに情報交換しながら県全体を網羅する。

伊那分室長でコーディネーター中村正さんは「大手企業だけでなく、地元には全国、世界で事業展開している中小企業がある。情報を流すことで、自分の学んだ技術を生かせる、やりがいを持てる地元企業に就職してもらいたい」と話す。

7月下旬、東京都であった長野U・Iターンフェアに伊那コーナーを設け、事業をPR。今後、学校に出向いて企業説明することなどを計画している。

問い合わせは、AREC伊那分室(TEL72・7000)へ。 -

かんてんぱぱで水野澤三・雅之茶陶展

岐阜県美濃の穴窯「陽山窯」で古人に親しまれてきた伝統の焼き物を製作し続ける陶芸家・水野澤三さん(79)と雅之さん(48)が2日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで茶陶展を開いている。志野を中心に、瀬戸黒、織部、黄瀬戸などでつくられた湯のみ、ぐい飲み、茶器など約100点が訪れた人の目を楽しませている。

1300年の歴史を持つ美濃焼きを中心に作陶活動を続ける水野さん親子。薪を使う伝統的な「穴窯」で創作活動を続けているため、年間に製作する作品数も限られてしまうという。

澤三さんは、伝統の手法で安土・桃山時代の茶人に好まれた茶器などを今に伝えており、過去には天皇家に作品を献上した。今回はそれと同じ型をした作品も展示している。

雅之さんは、伝統を引き継ぎながらも、深みのある紫を表現した「紫志野」、長時間の焼きを施すことで独特の色彩を実現した「古美濃」など、新しい形にも挑んでいる。

澤三さんは「作品を発表することを通して、かつての日本人が持っていた日本文化を絶やさないよう伝えていきたい」と話していた。

午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後4時)。入場無料。7日まで。 -

地元野菜を給食に使用するための市場・ほ場視察

学校・保育園給食にできるだけ地元野菜を取り入れていこう竏窒ニ2日、伊那市内の保育園・小中学校で働く栄養士や給食技師、約40人が、地元野菜を取り引きする西春近の丸伊伊那青果市場や、給食野菜を栽培するほ場などを視察した。

市は、出来る限り地元の野菜を使い、顔の見える関係の中で「安心・安全」を提供していこうと努めているが、実際なかなか生産者との関係性を築くまでに至っていないのが現状。そこで、現地視察などを通して、生産者の顔を知り、それをきっかけに地元野菜の給食普及を進めていくため、こうした研修会を繰り返している。

今までは生産ほ場が中心だったが、今回は流通の仕組みを知るため、卸売り市場の視察も決めた。

参加者は、競りの様子を見学したり、これから季節を迎える野菜や果物を教えてもらいながら、今後のメニューの参考にしていた。

高遠町、長谷地区は、はやくから「生産者の会」が発足し、それぞれの地域で採れた野菜を給食に供給する仕組みが確立しているが、学校・保育園数の多い旧伊那市では、そうした取り組みを実現するには難しい面がある。しかし、出来る限り地元産野菜を使用する取り組みは始めている。 -

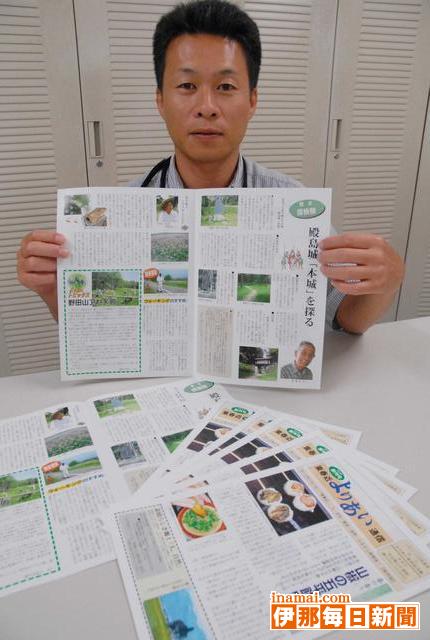

伊那市東春近 住民有志の会議が地域情報誌を創刊

伊那市東春近の住民有志が地域づくりのために集まる「よりあい東春近会議」(織井秀夫代表)は、県のコモンズ支援金を受け、地域情報誌「東春近よりあい通信」の創刊号を、同地区全戸などに配布した。

情報誌は区民に地域を知ってもらうための目的で発行した。郷土料理、史跡、健康の勧め、地域で活躍する人物の紹介竏窒ネどの内容を記載。コモンズ支援金42万5千円を受け、A4版・オールカラー4ページの「竏鋳ハ信」を今年度中にあと3回発行する予定だ。

創刊号は昔ながらの「山椒(さんしょう)の五平もち」の作り方、木裏原の養蜂家の取組み、標高1100メートルに群生するカキツバタの湿原「野田山アヤメ園」の紹介竏窒ネどを盛り込んだ。

同会議は30竏・0代の会社員や主婦などの男女15人ほどで昨年6月に発足。月一度の会議を重ねるなどして、地域づくり、地域振興などについて話し合っている。本年度からは東春近公民館の事業として活動を展開している。

事務局の同公民館関係者は「よりあい通信を見て興味を持ってもらい、同会議に参加してもらえれば」と呼び掛ける。今後は農業経営、学校教育環境などの社会性のある内容も掲載していきたいと考えている。

問い合わせは、東春近公民館・春近郷ふれ愛館(TEL72・3202)へ。 -

定数削減と広い空白地帯で、各陣営票読みに苦慮

任期満了に伴う中川村議選は、定数10に対し、2人オーバーの12人が立候補。激しい選挙戦は早くも中盤にさしかかり、定数が16から10に大幅削減されたことや、片桐北部の大空白地帯など特殊な環境の中で、現職、新人を問わず、異口同音に「票が全く読めない」と困惑ぎみ。投票率を前回並みの87%と設定すると、ボーダーライン260-270票前後、ほとんどの現職が50-百票以上の上乗せが必要とあって、現職にとっても厳しい選挙になっている。

激戦区は牧ケ原トンネル南の片桐南部地区、現職4、新人1の5人が立候補。特に200票余に無所属3人(現職2、新人1)が立候補した南田島地区では、至近距離で三つ巴の激しい戦いを展開。村田豊氏は「前回の2倍以上とらないと当選できない」と、逃げる票を警戒しつつ、前職(JA職員)の関係で全村、特に片桐北部地区の果樹農家に浸透を図る。松村隆一氏は「非常に厳しい、新人に食われている。内を固め、北部に活路を見出したい」。新人の山崎啓造氏は「基礎票が少なく、全体的に浮動票も少ない。候補の意欲、やる気を前面に出し、フル活動していく」とした。

田島の桃沢時江氏は「南田島の影響を受けている。地元の目減り分を北部で回復させたい」とする。中央の松下昌嵩氏は前回がトップ当選だっただけに、「大丈夫」という雰囲気を怖れ、他陣営の激しい切り崩しを警戒する。

新人では立候補者説明会の直前に表明した湯沢賢一氏は「出遅れの感は否めない。ともかく地元が頼り」と中組の組織固めに力を注ぐ。6月中旬に出馬を決めた斉藤登氏も「出遅れが響き厳しい。ようやく、地元の美里を中心に組織が固まったが、美里は人口が小さい。他地区に支持を広げている」。村内全域で草の根的に展開する高橋昭夫氏は「組織がなく、1票1票の積み重ねだが、手応えは感じている。選挙を通じて、自分の考えを発信したい」とする。

大草地区と片桐地区に分けて、手堅い選挙を展開する共産党は、2議席死守を目指す。「党の基礎票があるからと言われるが、幻の票で、無所属の候補と同様に厳しい」とした。

また、片桐地区は大草地区より有権者が約百人多く、候補は5人と、大草地区よりも2人少ない。「最後は地域心理が働き、片桐地区は有利」との声もあった。 -

手話通訳公費負担継続を

県聴覚障害者協会上伊那支部(城取定幸支部長)など関係5団体は、制度改正で利用者負担の懸念がある手話通訳者の派遣事業について、従来通り全額公費負担を継続するよう求めて上伊那各市町村長に要望書を提出した。3日は宮田村役場に清水靖夫村長をたずね「手話は日常欠かせないコミュニケーション手段。生活する最低限の権利で、有料化はおかしい」と訴えた。

障害者に福祉サービス利用料の原則1割負担を求め、4月に施行した障害者自立支援法。

手話をはじめとしたコミュニケーション支援事業については、10月から各自治体の裁量で決定する地域生活支援事業で、利用者負担なども定められる。

同支部によると、県内でも公費負担の継続を決定した自治体が複数あるというが、上伊那各市町村は未定。

宮田村へは、城取支部長をはじめ、要望書に連名する上伊那手話通訳団、同手話サークルなどの関係者が同行し、清水村長と会談。

「手話は、言う権利、聞く権利、情報を得る権利でもある。自立支援法は社会参加を促す法律であるのに、日常生活に必要最低限な権利さえ奪うことになる」と、公費負担の継続に理解を求めた。

村長は「上伊那広域のなかで提案し、共通した観点で対処したい。皆さんの環境を理解するなかで、柔軟な支援をしていきたい」と答えた。 -

中ア北御所ルート復旧、学校集団登山の利用も可能に

伊那谷の中学校の伝統でもある中央アルプス駒ケ岳集団登山の主要ルートで、今回の豪雨により一部崩落があった宮田村の北御所林道について、2日までに復旧作業が完了。豪雨の影響などで夏休み明けに延期している各学校の登山利用に支障はなくなった。

崩落により、林道を管理する南信森林管理署は緊急車両の通行ができないとして、先月30日に北御所から入山を予定した駒ケ根東中学校はルートを変更していた。

今年は残雪や豪雨の影響により、大半の学校が夏休み明けに登山を延期している。 -

オリンパスが伊那市へ災害見舞金100万円

オリンパス(本社・東京都)は1日、豪雨災害の見舞金として、事業場を構える伊那市に100万円を寄付した。

山田秀雄取締役常務執行役員ら3人が来庁。「伊那市にお世話になって半世紀以上が経つ。復興に役立ててほしい」と話し、小坂市長に寄付金を手渡した。

同社は辰野町、岡谷市にも同額を寄付。

現在、義援金活動として海外を含め、従業員から寄付金を募っているという。

伊那まつりの市民おどりには「オリンパス連」として参加する予定だったが、中止のため、10日に開く社内の夏祭りでねぶたを披露するという。 -

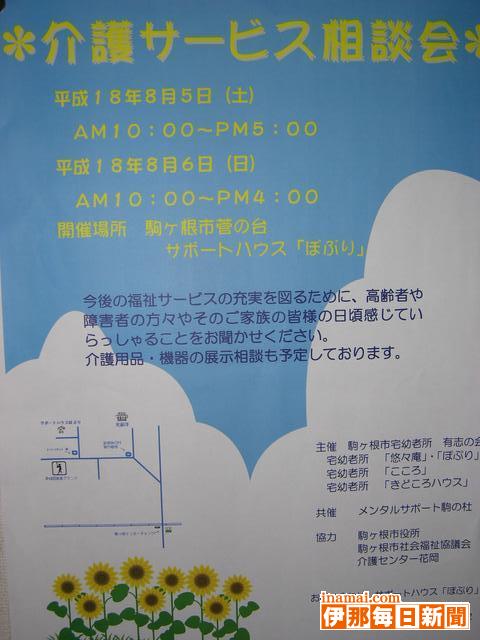

介護サービス相談会5・6日に

駒ケ根市内の宅幼老所の代表などの関係者でつくる有志の会は5・6日に、介護サービス相談会を同市菅の台の「サポートハウスぽぷり」で開く。高齢者や障害者の介護に関する悩みなどの相談に、介護のプロが無料で応じる。介護用品・機器などの展示相談会も併せて行う。

5日午前10時縲恁゚後5時、6日は午前10時縲恁゚後4時。

問い合わせは「ぽぷり」(TEL81・1651)へ。 -

信州かやの山荘・萱野高原4日から営業再開

7月の豪雨で休業していた箕輪町信州かやの山荘・萱野高原は4日、営業を再開する。

通行できる道路は、福与入口からの林道中樽線。箕輪ダムからの林道中樽線と長岡からの林道萱野線は通行できない。

夏休みの信州かやの山荘は、宿泊に余裕がある。みのわ振興公社では、「高原のさわやかな風と標高1200メートルから見下ろす眺望と夜景は最高。ぜひ利用して」と話している。 -

車線をはみ出し交通事故

2日午前7時50分ごろ、箕輪町木下の県道・伊那箕輪線で、同町木下の建設作業員上條巧さん(35)運転の軽トラックが対向車線にはみ出し、走ってきた同町松島の無職小野順三さん(69)運転の軽トラックと正面衝突し、その反動で停止中のライトバンにぶつかる事故が発生。上條さんが左足を骨折、小野さん運転の車両に同乗の妻(66)が顔面挫傷のけがを負った。

この事故で現場は約1時間、全面通行止めとなった。

伊那署では事故の原因を捜査している。 -

少年3人が万引き

伊那署は2日午前、万引きの疑いで、伊那市と上伊那郡内に住む少年3人を逮捕した。

逮捕したのは同市の高校生(15)、アルバイト少年(16)、上伊那郡の高校生(16)の3人。共謀のうえ、8月1日午後5時10分ごろ、市内の大型スーパーで、発泡酒1パック(6本入り)のほか22点(時価合計5705円)を盗んだ疑い。

3人は犯行時に店の警備員に見つかり逃走したが、届け出を受けた伊那署員が市内で発見し、逮捕した。 -

期日前投票はじまる

中川村議会議員選挙の期日前投票は基間集落センターで、2-5日まで行われる。時間は午前8時30分から午後8時まで。

出足は好調で、初日は午後4時30分現在75人が投票を済ませた。

村選挙管理委員会は、仕事や旅行、外出などで、当日投票できない人はぜひ、期日前投票をと、呼び掛けている。

6日の投票時間は午前7時から午後8時まで、村内10カ所で行われる(但し、飯沼農民センターと三幸は午後7時まで)。 -

かんてんぱぱで銅版画家・今村由男さんの個展

自然と幾何学的な世界を調和させ、独特な空間を表現する飯田市の銅版画家・今村由男さん(57)の作品展「伊那谷の光と風 銅版画の世界」が1日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。銅版画や手描き作品など約40点が、訪れた人の目を楽しませている。

バラトヴァバン国際版画ビエンナーレや日仏現代美術展など、各美術展でさまざまな賞を受賞してきた今村さんがかんてんぱぱホールで個展を開くのは初めて。今回は、過去5年ほどに製作した近作を集めた。

「伊那谷の光と風」をテーマに、日常の風景にある自然や天文的要素、設計図のようなライン使いで現実とかけ離れた時間軸を表現。

手描き作品「オリジナルタブロ」は、土蔵に使用する漆喰に色彩を施し銀箔を焼いた“黒箔”などを用い、独自の世界を創り出している。

今村さんは「夏休み中の子どもたちにも天文、自然、四季折々の情景などを感じてほしい」と話していた。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時まで)。入場無料。7日まで。

1712/(水)