-

いいだ人形劇フェスタin駒ケ根

駒ケ根市立図書館は5日、視聴覚室で「いいだ人形劇in駒ケ根」を開いた。恒例の「夏休みお楽しみ会」のスペシャルバージョンで、飯田市の保育士で構成した劇団「座・ころりん」「くろすけ」が出演、夏休みの1日を、人形劇とブラックシアターで和やかに過ごした。

百人余の親子が鑑賞、蛍光色の人形が幻想的な世界を作り出す「くろすけ」のブラックシアター「まっくろネリノ」でスタート。中間でアンパンマンの手遊びを楽しみ、おじいさんがおにぎりを転がすとネズミの穴にストン。穴の中から「おにぎりころり、スットントン」と楽しい歌声が聞こえてきた。歌にひかれ、おじいさんも穴の中に:。なじみの人形劇「おむすびころりん」で盛り上がった。 -

南箕輪村

ハーモニカクラブ

ポコリットみなみみのわ

「楽しくが基本。少しくらい間違えても、皆で演奏すれば怖くない」。ハーモニカの好きな仲間が集まり、心安らぐ美しい音色を求めて演奏を楽しんでいる。

03年度、南箕輪村公民館の初心者ハーモニカ教室で学んだ有志が、ハーモニカを続けていこう-と、04年3月に発足させた。翌年、04年度の教室修了生の有志も参加し、現在は村内在住者を中心に16人が所属している。

初心者ハーモニカ教室は、クラブ代表の高嶋一人さんが01、02年に飯島町で開いた教室に参加したのをきっかけに、村公民館に要望して開講した。講師に、飯島町の教室で指導していた西本一郎さん=飯田市=を招いた。西本さんは、日本ハーモニカ芸術協会公認指導員師範、信州ハーモニカ同好会顧問。クラブ発足後はクラブ講師も依頼し、毎月1回の指導を受けている。

活動は毎週水曜日の夜2時間、村公民館で例会を開く。第1水曜日は講師に教わり、残りの週は習ったことを基本に皆で練習に励む。基礎を大事に、ドレミを吹くだけでなく、ベース奏法、マンドリン奏法、バイオリン奏法などさまざまな奏法の習得を目指している。

以前は月2回の例会だったが、家ではなかなか練習できないため、毎週の例会に切り替えた。会員の負担にならないように、「来れる人は来てやりましょう」という軽い呼びかけで始めたが、毎回ほぼ全員が集まるほど出席率がいい。

「ハーモニカは音色がいいんだよね。何とも言えない哀愁があって」「1曲吹けると楽しくなる」「息をしてりゃ音がするし、健康にもいい」

ハーモニカに魅了された会員は、50歳代から70歳代。夫婦も2組いる。「クラブはとってもいい雰囲気。和やかでね」。男女がおよそ半分ずつで、茶話会をしたり、忘新年会をしたりと、交流も深めている。

演奏発表の場は、村の文化祭、村社会福祉協議会のデイサービスセンターや社協まつりなど。西本ハーモニカ教室の発表会にも参加する。11教室125人が集まる発表会で、今年は9月に飯田市である。合奏2曲と2人の独奏を予定しており、今はその練習に取り組んでいる。

デイサービスセンターでの演奏は、クラブ発足の年の04年12月から続けている。クラブ活動目標の一つ、地域貢献活動の一環で、年に8月と12月の2回計画する。

今年は、「自立した村で、歌を通じて村民の心を一つにしたい」との願いを込め、61年に作られ今はほとんど歌われていない「南箕輪村民歌」のほか、「大芝高原音頭」をハーモニカ演奏用に編曲し、披露する。

クラブ名の「ポコリット」は、音楽用語の「ポーコ(少し)」と、「リタルダンド(だんだん遅く)」の略記リットを合わせた造語。あせらず、ゆっくりでもいいから吹けるようになれば-との思いで名づけた。

名前の通り、ゆったりと楽しく活動し、哀愁漂うハーモニカの音を響かせている。(村上裕子) -

朗読劇「この子たちの夏」

)

いいじま文化サロン(後藤俊夫監督)は5日夜、飯島文化館で、朗読劇「この子たちの夏-1945年ヒロシマ・ナガサキ」を地人会上演台本で自主上演した=写真。

地元の小学生から高齢者まで約30人余で創りあげた舞台を200人余が鑑賞。被爆者の悲惨さを直視し、悲痛な叫びに耳を傾け、「生きぬく強さ」に共感し、核廃絶、不戦の誓いを新たにした。

作品は被爆した母たちを中心に、多岐にわたる手記や記録、詩歌の中から構成。背景に記録映像の映像が投射され、臨場感を与えた。

舞台は61年前、1945年8月6日午前8時15分、広島から始まり、「からりと晴れた真夏の朝、お姉さんは勤労動員にいきました」「おばあ様はお墓参りにいきました」と楽しい夏休みの朝の様子から始まり「ピカリと私の前に赤鬼が立った」「一瞬にして真っ暗になった」「全身焼きただれ、血まみれの人々」「顔から背中、胸にかけて皮が剥げはじめた人」。原爆投下直後の目をおおう地獄絵。9日午前11時2分長崎と続き、子どもたちの未来と平和への願いと祈りで締めくくった。 -

村議選きょう投開票

) 任期満了に伴う中川村議員選挙は6日、村内10カ所に設けた投票所で午前7時から午後8時まで投票が行われ、即日開票で10人の新議員が決まる。開票は知事選に続き午後9時50分から委員会室で行われ、大勢の判明は午後11時ころになりそうだ。

投票状況の速報は第1報から6報まで、午前10時から午後8時まで、約2時間間隔で、各時点での投票者数、投票率を全村放送で知らせる。

開票速報は全票が開き終わった時点で発表する。

5日午後6時までの不在者投票は昨年4月の村長選の645人を上回る730人。

議員の当選証書交付は7日午後4時役場で行なう。 -

かんてんぱぱでオルゴール展示演奏会

原村のサンキョウオルゴールは6日まで、「オルゴール展示演奏会」を伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開いている。形やメロディーの異なるさまざまなオルゴールや、自分で演奏できる手回しオルゴールの体験コーナーなどが、訪れた人を楽しませている=写真。

日本のオルゴール技術の発祥は60年前の諏訪地域。サンキョウオルゴールは現在、国内では唯一オルゴールの音源を製造し、歴史は50年以上となる。地域にこうした技術があることを知らない人も多く、地域住民へのPRのため、イベントを企画した。オルゴール製品をつくる県内の4社も協賛している。

見聞きする機会が多い箱型オルゴール、音を奏でる「弁」が80もある大型のディスクオルゴールの展示や、聞くだけでなく、演奏する楽しみも感じてもらうことを目的として現在開発を進めている「手回しオルゴール」も体験できる。

伊藤和男社長は「オルゴールの持つ癒しの音色の素晴らしさを追求した展示会。気軽に出かけてほしい」と呼びかけている。

入場無料。午前9時縲恁゚後6時。 -

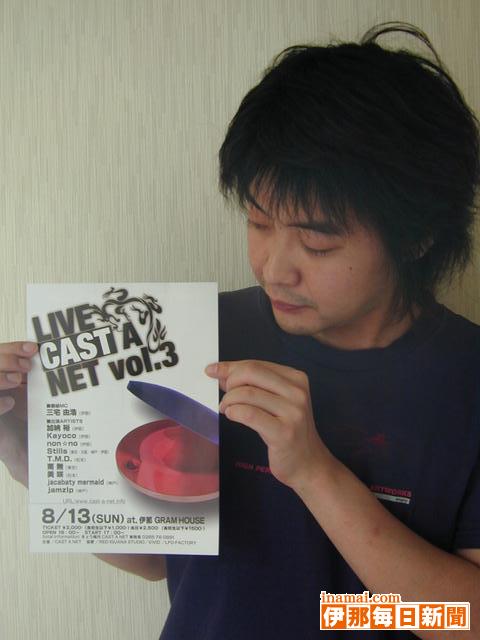

テレビ番組と連動したライブイベント「LIVE CAST A NET vol.3」は13日に

伊那・飯田ケーブルテレビで放送中の音楽番組「CAST A NET」の連動ライブイベント「LIVE CAST A NET vol.3」が13日、伊那市の伊那GRAMHOUSEである。

「CAST A NET」は、アーティストと観衆がつながる関係を築くことを願う取り組みで、テレビ番組と連動したライブイベントなどを展開している。

テレビ番組のMCを努める駒ヶ根市の三宅由浩さんをはじめ、伊那市在住の高校生シンガーソングライター・加納裕さん、高校卒業後、海外で声楽の勉強をして帰国したばかりの女性シンガー・kayocoさんなど、地元ミュージシャンも多数出演する。また、全国的に活躍するアーティストも登場。10組が出演を予定しており、1組が4、5曲を演奏する。

三宅さんは「お盆で帰省している人たちにも参加してほしいと思っている。ちょっと変わった同窓会になれば」と語る。

ライブは午後5時から(開場は午後4時)。

前売り券は2千円(高校生以下千円)で、当日は500円増し。

問い合わせ・チケットの販売場所はきょう庵CAST A NET事務局(TEL76・0891)へ。 -

宮田村で夏の夜店

宮田村中心商店街の真夏の風物詩「夏の夜店」(実行委員会主催)は4日夕、河原町商店街を歩行者天国にして開いた。一夜限りのイベントだが、多くの人が夕涼みがてら露店めぐりを満喫した。

金魚すくいや射的、ヨーヨー釣りなど昔懐かしい夜店が数多くあり、子どもたちは大喜び。浴衣を着た家族連れやカップルの姿も目立ち、縁日風情を味わっていた。

商工会青年部は腕相撲やクイズ、コーラ早飲みの体験型アトラクションを用意。鉄人に扮した青年部員と子どもたちが真剣勝負する光景がみられた。

宮田太鼓の演奏や信州みやだ梅舞会によるヨサコイソーラン、宝投げなどもあり、会場は祭り気分一色に染まり盛りあがっていた。 -

南割区育成会が田原市吉胡で児童交歓、夏の思い出刻む

宮田村南割区育成会の親子52人はこのほど、1泊2日で愛知県田原市に足を運び、吉胡地区育成会と交流した。1980(昭和55)年から続く児童交歓。海水浴を楽しんだり、夕食をともにして、楽しい夏の思い出を刻んだ。

互いに小学校5、6年生の児童と保護者が参加。歓迎式に続いて、さっそく伊良湖岬で海水浴を満喫した。

南割の子どもたちにとって、普段の生活では目にする機会がない太平洋。たっぷり3時間ほど、泳いだり、砂浜で遊んだりもした。

交歓会を兼ねた夕食でも楽しく談笑。友情の輪を広げていた。

翌朝はみんな一斉に起床してラジオ体操。灯台まで散歩したり、市内観光も楽しんだ。

天候にも恵まれ、南割の子どもたちも真っ黒に日焼け。さまざまな思い出を胸に、一段と成長した姿があった。 -

商工会運営の宮田ビジネス学院5周年で、無料特別講座

宮田村商工会が運営する宮田ビジネス学院は開校5周年を記念して、受講料無料で6つの特別講座を用意した。講義時間数300時間に及ぶ、本格的な求職者向けコースも開講。別途テキスト代が必要だったり、面接選考や先着順など講座によって制限はあるが、幅広く間口を広げ、地域に還元しようと企画した。

求職者向けの「IT・経理コース」は9月1日から11月24日まで、総講義時間は300時間。定員は15人で面接による選考、テキスト代1万8千円が必要となる。

パソコン、ワープロ、情報処理、簿記などの各種検定取得が目的。ビジネスマナー、自己啓発、就職指導なども行う。

8月26日午前9時からは「ブログ講座」を開講。今人気の日記風ホームページづくりに挑戦する。定員は15人で先着順。テキスト代千円必要。

「パソコン超初心者コース」は8月30日、9月6、13、20、27日に開き、講義時間は10時間。電源を入れる所から学習し、簡単な文書作成、インターネット操作なども学ぶ。テキスト代千円で、定員は先着15人。

自己啓発講座は9月2日午後1時から「人生・仕事編」、同9日午後1時から「学習資格編」を開く。

履歴書、職務経歴書の書き方、面接試験の勝ちぬき方など実戦的に学ぶ「転就職対策講座」は9月24日午前10時から。

いずれも受講料は無料で、職業、住所など関係なく誰でも申し込み可能。問い合わせはビジネス学院(宮田村商工会)85・2213まで。 -

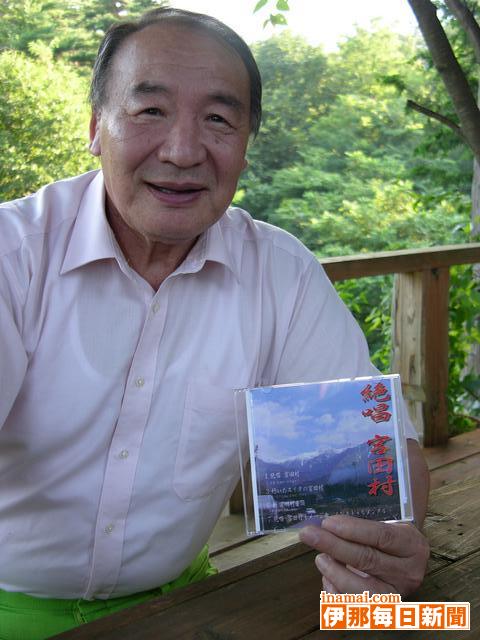

村の元気を歌に、栃若さんが新曲

宮田村新田区でちゃんこ料理屋を営む元力士で歌手の栃若清光さんが、村の活性化に一役買おうと、新曲「絶唱・宮田村」を完成させた。旧知の清水靖夫村長と話しをするなかで、「若者をはじめ、みんなが希望を持つようなスケールの大きな楽曲にしたい」と自ら作詞の原案を手がける力の入れよう。CD発売の時期は未定だが、耳に残る・ス元気ソング・スに仕上がった。

天竜川や駒ケ岳など豊かな自然を散りばめながら、清新な風土を壮大に表現。アップテンポの曲調で、若くて元気な宮田村をアピールしている。

角界引退後、大阪を拠点に歌手活動していた栃若さんが、村内に移り住んで19年。10数年前つくった「新宮田音頭」は、村民に今も親しまれている。

宮田村を題材にした楽曲をつくるのは、それ以来。清水村長から「若い子を育て、もっと元気な宮田にしたい」と考えを直接聞き、構想をふくらませた。

「村長の熱意を何とか歌にして、協力したいと思った。みんなに知ってもらい、口ずさんでもらえたら」と話す。

あわせて新曲「好いたスイタの宮田村」も完成させ、以前にも楽曲を提供したことがある晶川真奈さんが歌う。 -

伊那谷地域社会システム研究所が支援先の活動報告を聞く

伊那谷地域社会システム研究所(理事長・向山孝一KOA社長)は5日、箕輪町の伊那プリンスホテルで第9回支援先活動報告会を開いた。過去に助成を受けた団体やKOAグループ各社などから約70人が出席し、05年度に助成した4団体・個人の報告を聞いた。

研究所は、環境保全や地域文化の伝承のために活動する団体や個人に助成金を交付し、支援する財団法人で、96年に設立。毎年、助成先を公募し、選考して決めている。

報告会で、南アルプス研究会の太田和利さんは、南アルプス仙丈ケ岳の環境保全に関する研究と登山者への啓もう・啓発活動について紹介。山岳環境が荒廃した要因に、過剰な利用、登山者のマナーの低下、設備の未整備などを挙げ、登山者を対象にした環境教育から「山岳環境に対する危機感が高まるなどの効果がある」と話した。

また「中正井のせせらぎに樹木や草花を植栽し、自然をよみがえらせるビオトープ空間をつくる」(伊那市東春近中正井の自然を愛する会)「諏訪湖流入河川の珪藻植生調査」(飯嶋敏雄さん)「天竜川水系水質調査と環境教育」(リサイクルシステム研究会)の報告もあった。 -

高遠分館「さわやか学級」 満光寺で学ぶ

高遠町公民館の高遠分館事業「さわやか学級」(学級長・有賀弘武分館長)の今月の講座が3日、同町西高遠の満光寺であった。受講生約40人が集まり、同寺の兼子展世住職(72)から、毎年8月16日実施の同寺の例祭「えんまさま」について話を聞いた=写真。

地域起こしのため10年振りに、寺、同町横町町内会、同分館が共催で「えんまさま」、縁日、盆踊りの3つを本年は同日開催。夏の風物詩が復活することを記念し、同例祭についての事前学習の機会にした。

兼子住職は地獄に落ちた先祖を解放し、救済の経「観音経」を読んで極楽へ送るためのもの竏窒ニ、例祭や閻魔(えんま)像を奉っている理由を説明。「昔のことを偲ぶことは人間社会に大切なこと。なぜ人間として生まれたかを大切にして」とした。

講座では、受講生らが「閻魔像はいつごろのもの」「ここ以外に閻魔大王を奉っている寺は」などと、矢継ぎ早に質問を投げかけていた。 -

アルプス・ミニバス交流大会 県外強豪迎えて熱戦

アルプス・ミニバスケットボール交流大会が5、6日の日程で、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館など4会場で始まった=写真。上伊那を中心に東京都、山梨県、静岡県など県外25チームを加えた計40チームが出場し、プレーを通じて親ぼくを深めた。

交流を深めると共に、競技の普及と技術向上を図る大会、6回目。上伊那ミニバスケットボール連盟が中心となってつくる実行委員会が主催した。

男子16チーム、女子24チームが出場し、1チームが両日2試合ずつの対戦。初日はブロックごとの変則リーグ、2日目は各ブロックの同順位同士でリーグを戦う。

選手たちは互いに声を掛け合いながら、息の合った連携プレーを披露。3点シュートを決めたり、ボールを手にすると一気にゴールへ走り、得点を重ねるなど、白熱した試合を繰り広げた。

また、実行委員会は7月の豪雨災害の援助のため、各チームから義援金を募り、辰野ミニバスケットボールクラブの保護者会に受け渡した。 -

南箕輪で「べとリンピック」 泥んこでスポーツ

田んぼのスポーツ大会「べとリンピック」が5日、南箕輪村田畑の約25アールのほ場であった。同村を中心に近隣市町村の児童など約150人が集まり、ドッジボールなど4種目で熱戦を繰り広げた。NPO法人南箕輪わくわくクラブ(千菊夫理事長)の主催。

田んぼで楽しみながら、フライングディスクの普及を目指そうと始めた、6回目の大会。本年はソフトバレーボールを競技に加えたことで団体の参加人数が増加した。

・ス泥しぶき・スを巻き上げながら、ほ場を激走する選手らの表情は、真っ黒の笑顔。靴を紛失してしまう珍事件も発生し「靴の捜索にご協力を」とのアナウンスが会場をわかしたりもした。

田んぼフラッグ・小学生男子で優勝した、美篶小(伊那市)3年の橋爪倫君は「泥が体に飛ぶのが気持ちよかった」「いっぱい汚れたけど優勝できてうれしい」と白い歯を見せていた。

##(結果)

【エアコンビ】(1)北原浩司・原愛美(南箕輪)(2)祢津拓実・祢津和(同)(3)祢津幸・唐沢ゆり(同)

【ソフトバレーボール】(1)沢尻SVC(南箕輪)(2)ピッカーズ(同)(3)Y・A・S(箕輪)

【ドッジボール】(1)みすず3年2組ボーイズ(伊那市)(2)南小2年4組カブちゃんず縲・南箕輪)

【田んぼフラッグ】

◇男子▽一般 (1)堀川洋明(2)上島大輝(3)北原浩司▽小学生 (1)橋爪倫(2)加藤継大(3)伊藤白

◇女子▽一般 (1)原愛美(2)沢田裕子(3)唐沢栄子▽小学生 (1)白鳥舞菜(2)鈴木友子(3)日野怜奈 -

元気いっぱい「伊那東小の伊那まつり」

伊那まつり「市民おどり」に向けて練習してきた、伊那東小学校3年生と保護者でつくる「なのはな連」は5日夕方、校庭で、踊りの成果を披露した。約300人が集まり、・ス手作り祭り・スで盆踊りと手持ち花火を楽しんだ。

伊那まつりが中止となり、急きょ児童たちの発表の場を設けた。学年PTAの飯沢秀和会長は「中止は被災者のことを考えると仕方ない。今日は校庭で元気よく楽しもう」とした。

そろいのTシャツやバンダナなどに身を包み、手製の山車(だし)の周りに円をつくり、踊りを開始。熱気を帯びた校庭には、手足を大きく動かし、掛け声を出して、祭りを満喫する笑顔が広がった。

昨年冬から、月2、3回ずつの練習を重ねてきた児童たち。田畑小春ちゃんは「本当はいろんな人に見てもらいたかった。けど、できてよかった」とよろこんでいた。 -

伊那地域保育料県内19市の最低基準に引き下げへ

伊那市は4日夜開いた市保育園運営協議会で、09年度までに伊那地域の保育料を一人月額平均約5700円(年間約6万8400円)引き下げ、現在県下19市中で2番目に高い保育料を3年間で県下最低額にする方針を示し、引き下げの具体的施策を説明した。

伊那地域の平均保育料は月額平均2万2892円。3年間の取り組みで、09年度には所得階層(保育料算定の基礎となる所得税等の納付区分)による保育料を勘案した上で、園児一人あたり月額約1万7200円まで引き下げる。

具体的施策は、入所率50%を一つの目安とした園の統廃合をはじめ、保育士の人件費や給食運営経費、光熱水道費、特別保育料などの見直しを図り、1億3千万円の運営経費削減を目指す。第1回改定として11月から本年度の保育料を05年度比一人平均月額2500円(平均10・7%)引き下げる。

一方、高遠と長谷地域の保育料は伊那地域と比べて一人平均月額が約4千円安い。両地域は伊那地域とは逆に除々に引き上げ、伊那地域との格差を是正させた時点で、引き下げに連動させるという。

「質の高い子育て環境づくり」を目指すなかで、保育環境の整備を推進するとともに、効率的な保育園運営を図り、子育ての充実から人口増加へとつなげる。 -

高遠スポーツ公園プール入場者30万人を突破

伊那市高遠町の高遠スポーツ公園プールの入場者数が5日、1980(昭和55)年のオープン以来、30万人を突破した。記念セレモニーがあり、市から30万人目と前後2人に記念品を贈り、節目を祝った。

30万人目は、上牧の小学3年生・甲斐宏樹君(9)、前後は東春近の主婦・藤原江里子さん(44)と、宏樹君の兄で中学3年の進也君(14)。セレモニーで北原明教育長が、それぞれに回数券(11回券)などの記念品を手渡した。

両親と訪れた宏樹君・進也君兄弟は「毎年来ているが今夏は今日が初めて。すごくびっくりした。回数券をもらったし、また来たい」と喜んでいた。

同プールは、流水プールやちびっ子プールにそれぞれスライダーが設置されている屋外の遊泳プールと、88(昭和63)年にオープンした6コース、25メートルの屋内競泳用プールがある。子どもから高齢者まで幅広く人気を集めている。

利用者数は90年に10万人、96年に20万人を突破。過去最多は94年で約1万8700人。ここ数年は、少子化の進行などに伴って年々減少傾向にあり、8千人前後まで落ち込んでいるという。

梅雨が明け真夏日が続き、この日も大勢の子どもや親子が訪れ、泳いだり遊んだり水しぶきをあげていた。 -

先進農家実習はじまる

上伊那農業改良普及センターは4日、高校生の「先進農家体験実習」の受入式を伊那市の県伊那合同庁舎で開いた。高校教育における現場実習の一環で、農業経営や農家生活を通じて、農業者となるための自覚と農業に対する意欲の高揚を図る。

上伊那農業、下伊那農業、南安曇農業、須坂園芸の4校から28人が参加する。果樹、畜産、花きなど9農家で1週間、生活する。

この日は15人の生徒の受入式。石原貞治所長は「現在、農村・農業が注目されているとき。体験実習を通して、地域の農業の果たす役割を認識するとともに農業経営を考える機会としてもらいたい」と期待した。

高校生は自己紹介を兼ね、「兼業農家の専門的なことを学びたい」「進路に役立てたい」「農業の楽しさ、厳しさを体感したい」とそれぞれ抱負を述べた。 -

全国公募絵画展「信州高遠の四季展」始まる

伊那市高遠町の風景などを題材とした全国公募展、第3回「信州高遠の四季展」(伊那市、実行委員会など主催)が5日始まり、信州高遠美術館をはじめ町内の公共施設や商店など32カ所に入賞・入選作品350点が並び・ス街中美術館・スとなった。9月24日まで。

四季展は00年に始まり、3年に1度開催している。全国の画家や愛好家から高遠の自然や風景、行事を題材とした作品を募り、街中に飾ることで、高遠の良さを伝え、観光の誘致にもつなげている。

高遠城址公園の桜や、残雪の南アルプスを背景とした風景画などを中心に四季折々の高遠の魅力が描かれ、見応えのある作品が並ぶ。今回は404人から522点(日本画80点、洋画442点)の応募のうち、入賞76点(日本画15点、洋画61点)を含む入選作品350点(日本画56点、洋画294点)が飾られている。

オープニングセレモニーには関係者100人余が出席。実行委員会名誉会長の小坂樫男市長、会長の伊東義人高遠町地域自治区長がそれぞれあいさつし、四季展を通じた新市の芸術文化の向上に期待した。

入賞作品は同美術館、そのほかは公共施設や商店などに分散して展示。また、過去2回の入賞者の作品や、高遠中学校と高遠高校の生徒の作品も展示している。

信州高遠美術館は会期中無休。午前9時縲恁゚後5時。入館料は高校生以上500円、小中学生150円。問い合わせは、同美術館(TEL94・3666)へ。 -

いよいよ夏本番…暑い

梅雨が明け、本格的な夏、到来。4日、伊那では最高気温32・7度の今年一番の暑さとなった。

伊那市高遠町の高遠さくらホテルではビアガーデンで、冷えたビールでのどを潤す姿。ただ「汗をかきながら飲むのは初めて」と暑さに疲れた様子だった。

飯田観測所によると、5日も30度を越える真夏日となる予想。11日まで暑さが続き、8日以降はくもりがちのようだ。 -

箕輪町共通プレミアム商品券6日発売

箕輪町商工会、みのわTMOネットワーク2004は6日午前9時、10%お得なプレミアム商品券(期限付き箕輪町共通商品券)を発売する。販売総額は2千セット、2200万円。

1千円の商品券11枚入り(1万1千円分)を1万円で販売。購入限度額は1人10セット10万円まで。町商工会館で販売する。

使用期間は6日から10月9日まで。物品の購入、飲食、クリーニング・理美容・旅館などの各種サービス、運輸通信(旅行業含む)など、町内の登録事業者への支払いに使用できる。

6日は午前9時から午後5時まで、商品300個限定空くじなしスピードクジが商工会館前である。クジを引くことができる回数は、商品券1縲・セット購入者1回、5縲・セット購入者2回、10セット購入者3回。

問い合わせは町商工会(TEL79・2117)へ。 -

みはらしファーム、ラベンダーの摘み取り自由

伊那市西箕輪の農業公園「みはらしファーム」は、公園内のラベンダーを無料配布している。

例年は、日帰り温泉「みはらしの湯」に提供したり、各地の観光PRイベントなどに持参する花束にしていたが、今年は十分な量が確保できたため、残りを来園者に無料配布することを決めた。

ラベンダーが残っているのは園内の道沿いで、希望者が自分でほしい分だけ摘み取れる。

また、大雨の被害にあった人たちの支援を目的とした「豪雨災害復興支援募金箱」もラベンダー横に設置した。

早速ラベンダーを摘み取った飯田市の女性は「今年はラベンダー狩りに行ったが、花がなくなっていて体験できなかったので調度よかった」と話していた。 -

はら美術で原誠二日本画展

岩料が持つ美しさを巧みに表現する南箕輪村出身の日本画家・原誠二さん(47)の個展が8日まで、伊那市旭町のはら美術で開かれている。抽象と具象を掛け合わせた独創的な日本画56点が、訪れた人を魅了している。

故・加山又造氏に師事し、現在は群馬県高崎市で製作を続けている原さん。長野県内での個展は初めてで、ここ1年の新作を多く集めた。

もとは油彩をしていたが、色彩鮮やかな岩料に魅了されて日本画に転身。抽象的な心象風景と、身近なモチーフを具象的に描くことで独特の世界観を表現。さまざまな色を巧みな筆使いで、色彩の鮮やかさを際立てている。

原さんは「今回は身近にある花などを題材とした。花の持つ美しさと、色のハーモニーを見ていただきたい」と話していた。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。 -

パートナーシップ南みのわ

理事者と語る

パートナーシップ南みのわ(酒井八重子会長)は3日夜、村理事者と語る会を村民センターで開き、少子化問題や村の男女共同参画について意見を交わした。

理事者は唐木一直村長、加藤久樹助役、伊藤修教育長が出席。会員は19人参加した。

村長は、少子化問題や子育て対策として保育料の引き下げ、長時間保育の延長、障害児保育の充実、子育てアドバイザーの設置など村の施策を説明。育児休業を取りやすい社会作りや地域ぐるみの子育ての広がり、地区社協との連携の必要性などの考えを示した。

男女共同参画については、互いの人権を尊重し合うと同時に家庭での理解も大切-とし、村でできることとして公職への女性の登用を挙げ、「意識もだんだん定着してきている」と話した。

会員からは、女性区長に対し男性が非常に協力的な事例を挙げ、「男女共同参画が定着してきているのかなと思う」との意見や、「核家族で悩んでいる大人は多い。子育てしている大人に対する支援をパートナーシップで何かできないか」との提案もあった。 -

あす投票、当落線上に4、5人、今だ混とん

任期満了に伴う中川村議選はいよいよ6日、村内各地の集会施設10カ所で一斉に投票が行なわれ、即日開票で10人の新議員が決まる。定数が16から12、さらに10と再削減されて初めての選挙は、2人オーバーの少数激戦を展開している。大幅削減に加え、約千票の大空白地帯など、特殊な環境の中、現職も新人もかつてない混とんの中で、し烈な選挙戦を戦い、その中から半数余が当選圏内に滑り込み、当落のボーダーライン上にいると見られる4、5人は残された1日に命運を掛け、死力を尽くす。トップ争いもデッドヒート、堅実に票の上積みを図る現職、全く予想がつかない新人の集票力などが入り混じり、当選後の議会人事や発言力など、さまざまな思惑もからみ、こちらも目が離せなくなっている。

候補者1人当りの有権者数が極端に少ない激戦区では「票が絶対数が少ない」と危機感を募らせ、「危ない」「弱い」の風評が有利に働き、巻き返しが功を奏しつつあり、2本の『貧乏くじ』はだれとだれが引くのか、予想もつかない。

一方、地区からの候補者が減り、環境が良くなった候補は「血縁、知人を足がかりに食い込み、決して無風、安泰でない。新人には期待票が集まる」と新人の動きに警戒する。 地域型選挙を展開する陣営では「選挙の流れは確実に変わってきている。全村的対応や若者への浸透が課題」と口をそろえる。しかし、一方では「最後は地域心理が働く、葛島モンローと言う言葉さえある」と言う人も。

また、投票率は知事選と同時選挙の影響で、アップすると言う人もいるが、10投票区のうち、立候補者がいないの投票区が6カ所もあることから、良くて前回並みの87%が妥当と思われる。

昨年2月、自立の道を選択した中川村は、少子高齢化や産業振興などさまざまな課題を抱える。議会は16人が10人に減員され、少数精鋭が求められる。その村政を託すにふさわしいフレッシュで頼りになる議会人10人を選ぶ選挙は明日に迫る。泣いても笑っても、あと1日。各陣営は最終日、地元と村民が集まるチャオや牧ケ原文化公園周辺を集中的に遊説する。村内は終日、ヒートアップした候補者の「最後のお願い」の嵐にさらされ、有権者は貴重な1票の重みを実感しつつ、「たった1人」を決める。 -

中川村議選挙合同個人

演説会に300人

)

6日投票の中川村議選立候補者の合同個人演説会は3日夜、中川文化センターであった。立候補者12人がくじ引き順に、持ち時間5分間で、立候補の動機や、自立の村づくりに向けた重点施策、抱負など公約を示し、支持を訴え、300人が熱心に耳を傾けた=写真。村明るい選挙推進協議会が各陣営に開催を要請した。

候補者はそれぞれの語り口で、身振り手振りを交え「自立の村づくり」「産業の振興」「少子高齢化対策」「福祉の充実」などを訴えた。

また、現職は4年または8年の実績を、新人はフレッシュ度をアピールするなど、5分間に主張や信念を凝縮させて、熱弁を振るった。 -

大芝高原音頭Newヴァージョン振付の竹の鳴り物

「舞竹(マイバンブー)」に名前決定

南箕輪村の今年の大芝高原まつりの共通曲「大芝高原音頭Newヴァージョン」の振付で使う竹の鳴り物の名前が、「舞竹(マイバンブー)」に決まった。大芝高原音頭普及チーム会議で決定した。

「舞竹」は、舞踊の舞と竹を合わせ、自分だけの手作りの竹という「Myバンブー」と、竹を使って舞い踊ろうという意味を込めた。「大芝高原音頭Newヴァージョン」に英語が入っていることから、竹もバンブーと英語読みにした。

「舞竹」は、竹の中に小豆や大豆を入れて音が鳴るようにし、毛糸のボンボンを飾りに付けている。

普及チームは、竹製の鳴り物を持って踊ってほしい-と、6月に製作講習会を開くなど普及を図ってきた。南箕輪小学校の6年生、民謡グループ、子どものダンスグループ、信州大学農学部の学生らが、「舞竹」を手にまつりパレードへの参加を予定している。 -

箕輪町まちづくり住民提案事業

10事業を採択箕輪町は、町民が自主的、主体的に取り組むまちづくり活動を助成する新規の「まちづくり住民提案事業」で、応募のあった10事業を採択した。3日、10団体に採択の決定通知を送付した。

事業の対象は、まちづくりに熱意やアイデアを持つ住民が自主的に実施する事業。助成金額は最高10万円。10件の応募があった。

住民提案事業審査委員会(丸山亮委員長)を2回開き、委員会は10事業すべてを採択する審査結果を平沢豊満町長に報告。町は報告を受け、補助金交付額を精査し、交付決定した。交付予定総額は94万9千円。

今後は、採択された各団体が補助金交付申請を出し、事業を実施。実績報告をする。

採択した事業は次の通り(かっこ内は団体名、(1)活動内容(2)補助金交付予定額)。

▽地域活性化「観光農園」づくり事業(これからの農業林業を考えるEグループ)=(1)チューリップ畑づくり、スイセンの株の増殖ほか(2)10万円▽知的発達障害者自立支援事業(SOみのわ)=(1)SOプログラムに基づくスポーツの実施、知的障害者と家族の交流会実施(2)10万円▽もみじカップ第1回箕輪もみ児小学校かけっこ大会(ちいむもみじ)=(1)町内小学生を対象としたランニング大会(2)10万円▽メタセコイアの木でコカリナを作り演奏しよう(メタセコイアの森の会)=(1)メタセコイアの製材、コカリナ製作、演奏会の開催(2)10万円▽ひまわり畑「憩いの場」運営事業(ひまわり畑)=(1)憩いの場運営、精神保健福祉に関する理解と啓発促進(2)10万円▽有機農業研究・普及事業(箕輪町有機農業研究会)=(1)有機農業技術の習得、土壌の科学的分析に基づく肥料設計(2)10万円▽みのわダム周辺環境美化事業(みのわダム郷里を愛する会)=(1)箕輪ダム周辺町道の側溝たい積土の撤去、紅山桜・枝垂れ桜などの植栽管理(2)9万1千円▽みのわ御棒サ!里曳きタイムレース(箕輪まちづくり同友会)=(1)もみじ湖夢まつりで小学生によるレースの開催(2)9万円▽和やか・ふれあい、おそばづくり(漆戸共有財産管理組合おそば会)=(1)遊休農地を活用したソバ作り、地域の一人暮らし老人らを対象にした収穫祭の開催(2)8万6千円▽星が輝く光のページェントIN花街道(西部花街道をつくる会上古田支部)=(1)12月に上古田公民館横の畑にヒノキの大木のイルミネーションを点灯(2)8万2千円 -

飯島町の新AETが着任あいさつ

飯島町の小・中学校の新しいAET(アシスタント・イングリッシュ・ティーチャー)のライマー ジョナサン チャールズさん(22、ペンシルべニア州)は3日、飯島中学校の西村幸教諭らと役場に訪れ、高坂町長に着任あいさつした=写真。任期は7月31日から1年間、3年間まで延長できる。

ジョナサンさんは「大学で日本人の友人ができ、能や歌舞伎など日本の伝統芸能に興味を持った」と動機に触れ「子どもたちの英語力アップに努力したい」とあいさつした。

高坂町長は「飯島町の子どもは良い子ばかり、すぐになれて親しくなるよ」と歓迎した。

上背があり、がっしりした体躯のジョナサンさんに、高坂町長は「何かスポーツをしていますか」と質問。

ジョナサンさんは「空手やチアリーダーをしていた。日本でも空手ができれば」と答えた。

また「ふるさとペンシルべニアは田舎で、牛がいたり、小麦を栽培していたが、飯島町に似ている」と話すと、高坂町長は「飯島町の米はおいしい。落ち着いたら、アメリカ産の牛肉で焼肉パーティーをしよう」と誘うなど、しばらく、日本食などの話題で談笑した。 -

宮田のワインとしてブランド確立を

将来見すえてステップアップ宮田村の特産品山ぶどうワインだが、山ぶどう交配種のヤマソービニヨンを原料としていることから、今後はワイン銘柄名の「紫輝」「駒ケ原」を強く打ち出し、宮田のワインとしてブランドを確立、販売戦略に乗せていこうと検討を進めている。

ヤマソービニヨンは、山ぶどうとカベルネ・ソービニヨンを交配した品種。100%純然の山ぶどうではない。

表示や呼称の厳格化を求める動きが強くなっていることもあり、村や農協、生産者などでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」は、今年初めから対応を検討してきた。

4日開いた同会議で、事務局の村産業建設課は「ラベルの一部変更なども含め、ブランド名をもっと浸透させる検討を進めていきたい」と提案。異論などはなかった。

関係者は「山ぶどうはインパクトある呼称だと感じるが、宮田のワインとしてさらに確立していければ」と話していた。

会議では、昨年並の25トンから30トンに及ぶとする本年度の収量予測も報告。

販路を拡大していくために農協、さらにリンゴオーナーなどで協力関係にある名古屋勤労市民生協などへ、積極的に働きかけていくことも計画した。

1812/(木)