-

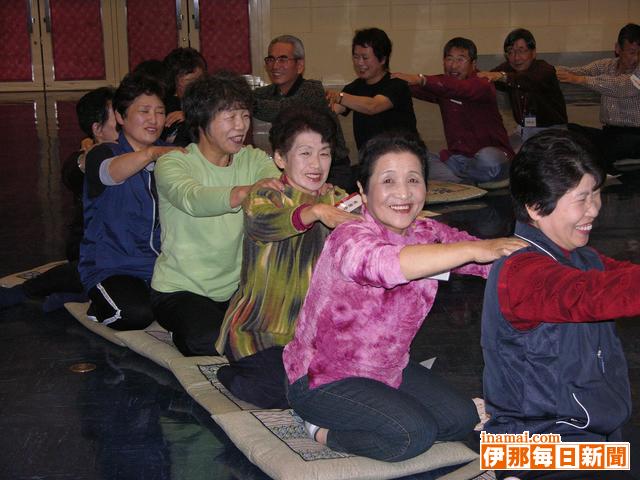

みのわ健康アカデミー演歌体操

熟年者の健康づくりに取り組む箕輪町の「みのわ健康アカデミー」の集団健康講座・演歌体操が8日、町文化センターであった。学生は演歌に合わせて軽快に体を動かした。

学生は毎週、個々のカリキュラムでトレーニングに励んでいる。月1回は集団健康講座があり、6回目。駒ヶ根市の北原よしえさんが指導した。

ステップを踏む、腕を左右に伸ばすなど基本の4つの動きを繰り返して「人生いろいろ」の曲に合わせて踊ったり、丸く輪になって座布団の上に座り、前の人の背中を野菜を切るまねをしてとんとんたたいたり、さすったりして「カレー」を作り、一つひとつの動作に笑いがこぼれるなど、楽しく体操に取り組んだ。

今後は、音楽講座やニュースポーツ講座を予定している。 -

赤穂東小隣接地開発住民説明会

駒ケ根市の赤穂東小学校に隣接する約4500平方メートルの土地の売却と開発問題に地元住民が揺れている。8日夜、同校で地元住民らに対する説明会が行われ、開発の是非について激論が交わされた=写真。「3階建てのマンションが正門前に建っては子どもたちの通学環境として好ましくない」「マンションよりは一般住宅のほうがまだましだ」「市が土地を買うか借り上げてはどうか」などの意見が出たが結論は出ないまま。日を改めて再度説明会が行われることになった。

赤穂東小学校の正門前の土地は04年1月、地主の意向により売却されることになり、開発を請け負った伊那市の建設業者が3階建てのマンション2棟を建てる計画で同年3月に着工するばかりとなっていた。マンションにはどんな人が入居するのか分からないことや、高さ10メートルもの壁面が道路際ぎりぎりにまで迫ることなど、児童の安全や景観の面で問題があると考えた市は通常の住宅用地としての開発も視野に入れ、急きょ、学校用地だった正門前の道路を市道にする案を地主の承認を得た上で3月市議会に提出し、承認された。

これを受けて以前地主から土地の利用方法について相談を受けた駒ケ根市の建設業者が2階建て住宅地としての代替案を提案し、学校と同校PTAに提示。PTAでは説明会、アンケートなどを行って意見を募ってきた。その結果「マンションよりは景観に配慮した住宅地としての開発の方が望ましい」とする意見が多かったという。

地元住民への説明会は日程などの都合で今回が初。一部住民からは、関係者に対する説明がないまま学校用地を市道にした窶狽ニして市に対する疑念を挙げる声などもあり、開発の行方は混沌としている。 -

中沢小マラソン大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は9日、全校マラソン大会を行った。グラウンドを元気にスタートした児童らは色づいた紅葉が舞い散る秋の道を白い息をはきながら懸命に駆け抜けた。

原則として1・2年生は1・5キロ、3・4年生は2キロ、5・6年生は2・4キロのコースを走るが、希望者は1クラス長い距離に挑戦することもできるほか、3・1キロのコースも用意されている。スタートラインについた児童らは体をほぐしたり靴のひもを結び直したりして準備を整えながら号砲を待った。1・2年生が一列に並んで最初にスタート=写真。5縲・0分おきに距離別にスタートした児童らは元気いっぱいで起伏の激しい公道に出て行った。

沿道では保護者や近くの住民らが「頑張れ」「もう少しだよ」などと大きな声援を送っていた。 -

南箕輪老人ホームで歌謡ショー

南箕輪村の養護南箕輪老人ホームで9日、飯島町在住の鈴木敏美さん(72)が歌謡ショーを開いた。施設利用者は、懐かしい曲の数々に聞き入り、楽しいひとときを過ごした。

飯島さんは、近隣の人に歌を教えており、各地の福祉施設をボランティアで訪問し利用者を楽しませている。同ホームを訪れるのは4年目。今年は23施設訪問予定で、あと数施設残すのみという。

利用者もよく知っている「里の秋」で始まり、今年17回忌の美空ひばりの「ひばりの佐渡情話」「みだれ髪」、三橋美知也の「達者でナー」、二葉百合子の「岸壁の母」など12曲を、テレビにカラオケの映像も映しながら熱唱した。

歌の間には、ボランティアの女性3人による踊りもあり、利用者は大きな拍手をしてショーを楽しんでいた。 -

局地的な強風で収獲直前のリンゴに打撃

宮田村駒が原地区で8日午後、局地的に強い西風が吹き、収獲直前のリンゴ「ふじ」が落下するなど被害が出た。全収獲量の3割以上が被害に遭った農家もあるなど甚大。一時的に台風並みの突風が吹いたとみられ、「一瞬のことで何もできなかった」と、突然の出来事に各農家はショックを受けている。

駒が原は段丘の上にあるが、特に太田切川に近い南端部分の果樹園で大きな被害。

約500キロのふじが落下した59歳の男性園主は「午後3時すぎに突然風が強くなり、下からまくりあげるような状態。何もできず、ただ落ちるのを見ていた」と話した。

同程度の被害に遭った女性(63)は「こんな強風は経験したことがない。台風だってあんな風の吹き方はしない」と、片付け作業に追われた。

今年の宮田村内のふじは、昨年のような凍霜害や台風の影響もなく順調に生育。13、20日には都会の家族が数多く訪れる「リンゴオーナー」の収獲も予定していた。

「被害に遭わなかった木から工面するしか、仕方がない」「台風だったら事前の心構えができるけど。せつないねぇ」。園主たちは口を揃えた。

村産業建設課によると、落下や枝ズレなど被害に遭ったふじは17・8トンとみているが、実質的な被害や影響はさらに大きそうだ。 -

宮田村の中塚さんが全国障害者大会200メートル走で優勝

第5回全国障害者スポーツ大会(5縲・日・岡山県)視覚障害全盲2部の陸上200メートル走で、宮田村町3区の中塚誠さん(45)が31秒99で初優勝、60メートル走も2位に入賞した。疲労骨折を抱えたなかでの快挙に「自分でも驚くほど走れた。満足している」と喜んでいる。

中塚さんは以前の同大会で、水泳や立ち幅跳び、400メートル走で優勝。春先から本格的に始めた短距離の挑戦だったが、また新たな栄冠を手にした。

10月初めには過度の練習で、おしりの関節を疲労骨折。現在も完治しておらず、足が踏ん張れない状態だが、水泳やエアロバイクでトレーニングを続けてきた。

本番直前も足をひきずるほどだったが、痛みをおして力走。目標にしていた大会記録の更新はならなかったが、実力を十分に発揮した。

「まるまる1カ月間走ることができなかったことを考えれば、大会記録以上の走りができたと思う」と振り返る。

次の目標はけがを完治して、連続出場している来年4月の長野マラソンに出場すること。「骨折したなかでの競技に周囲に心配かけた。今後は家族や自分の体と相談しながら、競技を続けていきたい」と話していた。 -

バイパス促進について伊那市議会と宮田村議会が懇談

国道153号伊那バイパス2期区間の事業促進について8日、伊那市議会「バイパス建設促進特別委員会」と宮田村議会産業建設委員会が同村役場で懇談した。特別委員会の伊藤泰雄委員長は「権兵衛トンネル開通が好機になる。はずみをつけるためにも強力な運動を」と宮田側に要請。ルートの見通しも立たない状況のなかで、両市村の協力体制を確認して懇談を終えた。

伊藤委員長は「同盟会に宮田が加入する意義は大きい。一体となって進ちょくを図りたい」とあいさつ。

宮田村議会の山浦正弘議長は、一部の村議の間にバイパスの必要性を問う声があることを説明しながら「私としては村だけでなく上伊那全体を考えてバイパスが必要と感じている」と言及した。

他の村議からも「4車線にこだわらず、早期の事業化を目指すべき」「県ではなく国の直轄事業にするよう求めるべき」など肯定的な意見が相次いだ。

沿線市町村で唯一、建設促進の期成同盟会に加入していなかった宮田村だが、先月末に加入する旨を回答。

しかし、同バイパスの伊那市青島から宮田村内の区間(通称2期区間)はルートが未発表で、事業化の見通しは全く立っていないのが現状だ

9月村議会でもバイパスより現道改良を望む声が挙がるなど、実現性を含めて懐疑的な声もある。

土地活用の面も無視できず、ルート未発表のなかでどのように住民レベルの議論に発展させるか課題は多い。 -

建設労連の木工ひろば

県建設労働組合連合会上伊那支部宮田分会(寺沢二三翁分会長)はこのほど、「木工ひろば」を宮田村民会館前の芝生広場で開いた。職人の手ほどきを受けながら、子どもたちがイスづくりに挑戦していた。

毎年村文化祭にあわせて実施。木のぬくもり豊かなパイン材のイスを実演販売し、好評を得ている。

希望者は製作もでき、子どもから大人まで多くの人が体験。会場を訪れていた清水靖夫村長や新井洋一教育長が挑戦する姿もあった。

小さい子どもでも職人の皆さんがやさしく指導。金づちでクギを打ったりして、手作りで完成させていた。 -

第5回伊那市・高遠町・長谷村社会福祉協議会合併協議会

伊那市・高遠町・長谷村の社会福祉協議会の合併協議会第5階が9日、高遠町の高遠閣であり、役員の選出基準や定款の基本項目、会費・利用料の調整案を示した。会費は、現行伊那市の基準に合わせる提案をした。その結果、高遠町・長谷村の徴収金額は減額し、現在より総額で134万円の減となる。

各市町村の現在の会費は、伊那市が一般会員600円、賛助会員千円、法人会員3千円。高遠町は一般千円、法人2千円(賛助はない)。長谷村は一般千円、賛助3千円、法人5千円。法人以外は、伊那市の基準が最も低く、原則としてそれに合わせる。徴収の時期も、伊那市の6月に統一。07年度会費からの導入を提案した。

減額分の内訳は高遠町約82万円、長谷村約51万円。給付金額や配分事業の見直し、収納率向上に努め、減額分に対応していく。

市町村の委託・補助事業の調整案も示され、ミニデイサービスは「生きがいデイ」「転倒骨折予防教室」を統合し、介護予防を主眼に、現在より広い範囲を対象にする提案をした。

今回の提案は、各市町村で検討し、異義がなければ次回承認する。 -

高校駅伝 北信越大会へ(下)

県高校駅伝競走大会(女子第17回、6日・大町市運動公園陸上競技場発着)で、伊那北がチーム一丸の走りで3位に入賞。目標にしていた昨年に続く北信越大会の出場権を獲得した。

5区間21・0975キロを18校で競った。エースが集まる1区で、大沼が期待にこえる区間優勝の走りでチームを勢いづけ、その後それぞれが区間6位以上のタイムで3位をキープ。最終5区で一時長野に追いつかれたが、第2エースの平澤が粘り、1時間18分50秒で3位に入った。

チームは前回経験者の2年生6人と、1年生2人の8人。4区の宮島は初の駅伝で「緊張したが、仲間を信じて前を追うことだけを考え積極的に走った」。

10月の岡山国体少年女子共通3000メートルで9分21秒の自己ベストをマークした大沼を含め、3選手が今大会まで調整期間が短く疲労を抱えながらの出場。松澤公治陸上部顧問は「大沼がよい位置でつないでくれたことが、チームの相乗効果につながった」と一丸で手にした3位を褒める。

北信越大会(20日・新潟県弥彦村、15校)は、順位にこだわらず、「失敗を恐れずに思いきった布陣」で目標タイムの1時間17分を目指す。「チームで駅伝を楽しみたい」と、皆が笑顔で意気込みを語った。 -

中期総合計画素々案を説明、地区別懇談会はじまる

飯島町は中期総合計画に住民の意見、要望を反映させようと、地区別住民懇談会を8日夜、飯島成人大学センターで行った=写真。14日まで、町内4地区で実施する。

飯島地区住民約40人が出席、町側は高坂町長をはじめ理事者、担当課など7人が出向き、中期総合計画素々案とふるさとづくり計画実践書(中間報告)の概要を説明し、意見を聞いた。

中期総合計画(06-10年)の位置付けや施策体系、これからのまちづくりの重点戦略「協働のまちづくり」「人口増・活性化対策」を中心に説明。協働のまちづくりとは、「みんなで智恵を出し、汗を流して協力し合うまちづくりのこと」と定義し、町民と行政は役割分担を明確にし、自助、共助、公助により補完しながら町民が主導し、行政が支援する町民主体のまちづくりを進めるとした。

また、人口増、活性化対策では重点施策に企業誘致や大型店舗の誘致、定住促進、子育て支援、住民協働-などを挙げた。

参加者からは「大型店の誘致は、撤退した場合の影響が大きい、十分に協議を」などの意見のほか、「所属団体にも広く周知し、一緒になって進めたい」など前向き発言もあった。 -

ソバ乾燥調整施設見学会

飯島町の本郷地区営農組合(伊藤一男組合長)は6日、ソバを乾燥・選別する乾燥調整施設と農機具の見学会を同施設で行った。

ソバ種子を生産する同組合は国の強い農業総合対策事業の交付金を受け、ソバ乾燥調整施設を整備、先月26日から稼働した。

この日は小雨もぱらつく肌寒い日だったが、子どもや大人が多数訪れ、刈り取ったソバが荷受ホッパーから投入され、汎用遠赤外線乾燥機で乾燥、粒選別機で3サイズに選別され、袋詰されるまでの工程を見学した。

また、同組合所有の稲刈り用コンバイン4台、ソバ、麦刈り取り用コンバイン3台、トラクター4台を展示。子どもたちは大喜びで試乗したり、記念写真に収まっていた。 -

クラブ発表会西小

中川村の中川西小学校は4日、クラブ発表会を行い、ビデオ放映や模擬試合で、活動内容を発表した。

4-6年生までの児童は、運動系5クラブ、文化系3クラブの8クラブのいずれかに属し、5月から10月まで、月2、3回活動してきた。

このうち、ソフトボール部は、ビデオで練習や試合の様子を映し出し、各学年代表が「バットにボールを当てることができるようになった」「勝敗に拘らず、友達が失敗してもドンマイといえるようになった」と感想を述べた。

また、囲碁将棋クラブは「ルールを覚えると楽しくなった」「対戦を重ねているうちに強くなった」と精進の成果を披露した。

バドミントン部はラケットの握り方、打ち方の模範を示し、ドッジボール部は、実際に模擬試合を展開した。##(写真)

ビデオを使ってクラブ活動を発表 -

プラムの里文化祭

しなのさわやか福祉会(鷹野準理事長)が運営する宮田村の介護老人保健福祉施設「プラムの里」で6日、第6回文化祭があった。

利用者や家族、地域の人々が多数訪れ、利用者の作品を鑑賞したり、太鼓連や小学生の演奏、ボランティアの演芸を楽しんだ。

利用者が共同制作したアーチをくぐって入場した来場者は、季節感のある生花や香り豊かなポプリ、押し花作品、手の込んだパッチワークなど、不自由な体で努力を重ねて制作した作品に見入った。 介護用品や健康グッズ、地場産の野菜の販売コーでも足を止め、2点、3点と買い求めていた。

また、飲食コーナーでは、すしやそば打ちの実演販売もあり、文化の秋に合わせ、食欲の秋もたん能した。 -

長谷村消防団ポンプ車更新

長谷村は村消防団第2分団第6部に配備する消防ポンプ車を購入し、このほど、役場駐車場で入魂式をして、無事故を祈った。

20年間使用した車両の老朽化に伴う更新。新車両は4輪駆動で、ボタンを押すだけでポンプが始動する、走行、消火ともに能力が高い。室内乗車定員も従来の2人から6人となった。

中山晶計助役は「地域の安全を守るため、入念な点検をして、いざというときに備えてほしい」とあいさつ。平出万彦団長は「地域住民にも防火・防災の啓もうにも努めてもらいたい」と分団に引き渡した。 -

力作ぞろい見ごたえ

高遠美術会(広瀬良臣会長)などが主催する公募展「高遠美術展」が27日まで、信州高遠美術館で開かれている。町内をはじめ、上伊那内外から応募のあった洋画35点、日本画1点を展示している。

美術や文化の向上を目指し28回を数えるが、町が来春合併するのに伴い、同美術会も伊那市民美術会と統合するため、今回が最後の展覧会となった。

「色調の重厚さが追究されている」などの評価を受け、最高賞の高遠美術会賞に選ばれた西高遠の井出はつみさんの作品「こすもす」や、桜が咲き誇る街並み、鮮やかな紅葉、雪化粧した山々など四季折々の風景画、花、人物画などが並ぶ。

広瀬会長は「例年より出展数は少ないが、見ごたえのある充実した作品がそろった」と講評し、来場を呼びかけている。

午前9時から午後5時(最終入館4時)まで。入館料は一般400円、小中学生100円。

問い合わせは信州高遠美術館(TEL94・3666)へ。 -

秋冬のアップスタイル学ぶ

県美容業生活衛生同業組合上伊那支部(中村安江支部長、73人)などは7日、伊那市生涯学習センターで美容技術講習会を開いた。組合員約50人が参加し、秋冬のアップスタイルを学んだ。

講師は、全日本美容講師会創作委員の密沢友美代さん。和装・洋装の色に合わせ、4つのスタイルを紹介した。

密沢さんは、セミロング、ロングの髪の毛の特徴を生かし「まげは髪の毛の目をきれいに出す。つけ毛はまげの大きさに合わせて」「着物とのバランスを考え、髪飾りをつける」などアドバイスした。

参加者は写真を撮ったり、メモをしたりと熱心で、中村支部長も「毛先の動きなど新しい発見があり、勉強になる。習った技術を各店で生かしていきたい」と話した。

講習会は春と秋の年2回開催。春には訪問美容に対し、寝たきり者などの介護法を学んだ。 -

企業誘致パンフレットを作る

伊那市は、企業誘致のパンフレットを5千部作った。市内の既存企業訪問や県外企業への配布などで積極的に活用する。

これまで工業団地の紹介はあったが、企業を誘致するためのパンフレットは初めて。大きさはA4判の見開き。工業団地5カ所の用地の現状や交通などを紹介しているほか、市工業等振興補助金一覧表などを載せた。価格(価格応談除く)は坪当たり2万9千縲・万8千円。

「私たちが自信を持っておすすめする」とし▽製造に適した自然▽流通に優れた環境▽産学官連携支援体制▽豊富な人材窶狽ネどの理由を挙げる。

市は昨年度、商工観光課内に産業立地係を新設。県営伊那インター工業団地の用地を取得するなど体制を整え、本格的に企業誘致を展開している。

企業訪問は担当課に限らず、他部長も一緒に取り組む。

各工業団地の詳細は、市産業立地ホームページ(http://ina1743.jpn.ch/)でも紹介している。 -

商工業振興の懇談会

伊那市と伊那商工会議所の商工業振興にかかわる懇談会が8日夜、割ぽう「だるま」であった。市の理事者、商工会議所の正副会頭ら10人が企業立地や観光振興などについて意見を交わした。

商議所側は「市が産業立地に力を入れていることが浸透していない」と指摘。市は企業誘致パンフレットの作成、県営伊那インター工業団地の用地取得などを紹介し、企業訪問や広報などを通じて周知していきたいとした。

来年の市町村合併や権兵衛トンネル開通を踏まえ、商議所側は「『健康』をテーマに、ウォーキングコースや食など地域資源を結び付けて売り出したらどうか」「高遠町・長谷村のほか、駒ケ根市など一体となった広域観光が必要」など新たなまちづくりに向けた課題や取り組みを語った。また、新市誕生「お祝いイベント」へのサポートも要望した。

今後も、双方間で懇談の場を持ちたいとしている。 -

箕輪町で第2回文化懇談会

みのわ芸術文化協会の「文化懇談会」が6日、箕輪町社会体育館などであった。町内で陶芸に携わる約30人が集まり、陶芸作品の鑑賞やそれぞれの活動発表を通して、交流を深めた。

町内の芸術活動に携わる人たちの結び付きを強める目的の懇談会で2回目。光風会や信濃美術会の会員で、伊那市在住の芸術家・横山光一さんを講師に迎えた。

参加者は、町民文化祭に出品された陶芸作品を横山さんの解説で鑑賞。出品者も参加しており、横山さんは「これはいい作品」「もっと大きく作るといいですね」などと、直接アドバイスをした。

それぞれの活動を発表したり、横山さんの陶芸体験についての講演もあった。

横山さんは「みなさん生涯の生きがいとして熱心にやっており、その思いが伝わる。頑張ってもっと伸びていってほしい」と話していた。 -

箕輪町郷土博物館で昔のカメラを使った撮影会開催

50年前に触れてみよう窶狽ニ箕輪町郷土博物館で6日、昭和30(1950)年代に普及していた二眼レフカメラを使った撮影会があった。集まった家族連れなどは、館内に再現された50年前の生活空間の中で被写体になったり、撮影に挑戦した。

同館は27日まで、町発足50周年記念特別展として、50年前の居間を再現したセットを設置。その時代に使用していた道具の展示もあり、11月中は毎週日曜日、来場者が昔の道具を体験できるイベントをする。征矢写真店の店主・征矢進さんを講師に迎えた。

二眼レフカメラの正面には、ピント調節用と撮影用、2種類のレンズがあり、ピント用で焦点を合わせると、撮影用のピントも合うよう連動している。「当時としては画期的だった」と征矢さんは話していた。シャッタースピードは光の具合などに応じて調節する必要があり、会場の環境にあった4秒と8秒で撮影した。

カメラが好きで、どういうものか知りたかったという家族は「そういえば昔こんなカメラで撮影していたけど、こんなに長い間じっとしていたっけ」と話し、撮影を楽しんだ。

13日は、50年前の箕輪町の様子などを収録した8ミリフィルムの上映会がある。町文化センターで午後1時から。

問い合せは箕輪町郷土博物館(TEL79・4860)へ。 -

伊那市中央区、街並みを記録したビデオ完成

現在の街の様子を後世に伝えよう窶狽ニ伊那市中央区はこのほど、現在の中央区の街並みを収録したビデオテープを作成した。

昨年の区制100周年の記念事業の一環。記念誌を作成する時、過去を記録した写真資料は残っていたものの、映像資料は全くなかったため「10年、20年後の参考になれば」と、昨年度区長だった伊藤一男さんなどが中心となって製作を進めてきた。

撮影は10月、区内の道路をトラックで走り、ビデオカメラをまわした。映像には、町内の高齢者ら3人の解説も付き「区内を流れる古川は昔、清水がわき出ており、ウナギやサワガニがいた」といったことも知ることができる。

伊藤さんは「息子や孫に“昔はこうだった”ということを伝えてもらい、懐かしんでほしい」と話している。

ビデオは今後、区内希望者に販売する予定。 -

交通事故防止ステッカー車がパレード

伊南交通安全協会駒ケ根支会(牛丸廉平支会長)は7日夜、「交通事故防止運動実施中」の夜光反射ステッカーを貼った車10台による市内パレードを行った=写真。車列はパトカーに先導されながら駒ケ根署から市内赤穂の大徳原まで走り、市民に夜間の交通事故防止をアピールした。

出発式で駒ケ根署の向山静雄署長は「管内ではこの1カ月で死亡事故が2件続いて発生している。徐々に日が短くなるなど条件が悪化していることもあり、この時期に行われる夜の活動に効果を期待したい」と激励した。

安協は同市交通安全推進協議会や幼稚園・保育園の保護者らでつくるひよこ安全クラブとも連携して夜光ステッカー貼付車を100台にまで増やすなどして、さらに夜間の交通事故防止を訴えていきたいとしている。 -

温暖化防止見学会

駒ケ根市の赤穂、中沢、東伊那の3公民館はふるさと講座「地球温暖化防止」の第3回講座として5日、市内と宮田村の施設や業者の取り組み事例などを視察する見学会を開いた。約20人が参加し、太陽光、水力・風力発電などの実際の仕組みを学んだ。

駒ケ根市赤穂のネクストエナジー・アンド・リソース社のショールームを訪れた一行は同社が設置して稼動している風力発電装置について伊藤敦社長から説明を受けた=写真。参加者らは最先端の技術を取り入れた発電設備を見ながら、装置の性能や今後の見通しなどについて熱心に質問していた。

このほか一行は北割幹線中央道ボックスの農業水路に設置されたマイクロ水力発電や、宮田村の宮田西保育園の太陽光発電の設備の様子などを見学した。 -

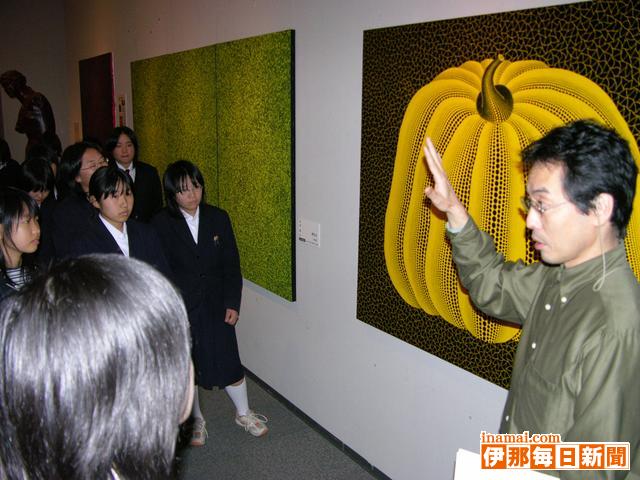

美術館裏方体験

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は文化庁芸術拠点形成事業として5・6日、中学生を対象にした「鑑賞と創造窶粕・p館の裏方になってみよう」を同館で開いた。赤穂、東、宮田、春富の各中学校の男女生徒約30人が参加し、講師らの指導を受けながら作品の選定、や額装、展示などの作業に取り組んだ。

講師を務めるのは彫刻・絵画作家、学芸員など、いずれも美術の専門家今井由緒子さん、岩本拓郎さん、滝澤正幸さん、松井君子さんの4人。同館副館長の松井君子さんは「自分たちの力で自分たちの美術館を実現して」とあいさつした。参加した中学生らはまず館内に展示されている作品について講師らから解説を受け、美術への知識を深めた=写真。

選定する作品は同美術館が行なってきたワークショップに参加した小・中学生らが「春」「争い」「私の身近な人」などをテーマに描いたもの。参加者らは50点余りの力作を見比べながら展示する作品を苦労して選び出した。2日目には選定した作品を額装し、実際に館内に展示する傍ら、ポスターやチラシのデザインなど、展示全般にかかわる美術館の作業を体験した。

ワークショップの展示は1月15日まで同館内で一般公開される。 -

東伊那文化祭

駒ケ根市の東伊那公民館(細谷悦子館長)は5・6日、05年度東伊那文化祭を同館で開いた。会場では公民館の講座・教室の生徒や各種文化団体の会員らによる書道、絵画、手芸などの作品が多数展示されたほか、人形劇場や紙芝居などが催された。昼時には来場者に温かいすいとんが無料で振る舞われ、訪れた親子連れなどでにぎわった。

1階にはわらぞうりやわらじなどのわら細工、キルトやセーターなどの手芸作品や絵画、盆栽など、2階には保育園児や小中学生の絵や書道作品などが展示された。訪れた人たちは「大したもんだねえ」「うまいもんじゃんけ」などと感心しながら作品を見て回っていた=写真。 -

ねんりんピック太極拳競技出場

箕輪町の向山初美さん、北條裕子さん

長野県の登録団体「箕輪伊北太極拳」に所属する箕輪町の向山初美さん(68)=木下、北條裕子さん(67)=松島=が、60歳以上対象の第18回全国健康福祉祭ふくおか大会「ねんりんピックふくおか2005」(12縲・5日、福岡県)に県代表として出場する。8日、町教育委員会にあいさつに訪れた。

向山さんは箕輪町太極拳部部長、北條さんは太極拳和円代表で、ともに指導者。昨年10月に長野市であった県大会(予選会)に、長野市と飯田市在住の上級クラスの選手と計6人のチームで出場し優勝。出場権を得た。2年に1度しか出場できない大会だが、2人とも4回目の出場。01年の広島大会では6位に入賞している。

全国大会は、24式太極拳を自由選曲の音楽に合わせ4分以内で演舞。基本技術、構成、全体の調和など減点方式で採点する。大会に向け2月から、長野市や箕輪町で月1縲・回の練習を重ねてきた。

小林通昭教育長は「気をつけて、楽しんでやってきてください」と激励。2人は「しっかり練習も積んだので上位をねらって精いっぱいやりたい」と抱負を語った。 -

箕輪町06年度予算編成方針説明会

箕輪町は8日、06年度予算編成方針説明会を役場で開いた。平沢豊満町長は、「過去の延長線上には正解はない」とし、事務事業の再構築や施策の重点化と優先順位の選択などに取り組み、“チェンジ”をテーマに、考え方を変えた前向きな予算編成を職員に求めた。

町長は、「地方自治体には自己責任・自己決定に基づく行政運営が一層求められている」とし、『行政経営』型の行政運営への転換の重要性を指摘。06年度は、04年度に導入した「枠配分方式」を継続し、行政経営型の町政運営の強化・充実と、過去2年間でなお残っている改革の推進を求める考えを示した。

基本方針に▽振興計画(実施計画)の具体化▽行政改革(行政経営計画)の推進▽05年度当初予算一般財源の5%効率化(努力目標)-など7項目を示し、予算編成の基本姿勢として▽最小コストで最高品質の町民サービス▽選択と集中による事業効果の早期発揮▽民間活力の活用▽職員一人ひとりの職務分担領域の拡大▽コスト・スピード・チェンジ・サービス-の5項目をあらためて指示した。

「上伊那でも自治体競争が出てくる。自由な発想で現状を変えていくようにやってほしい。国もドラスティックに変わっているので、ドラスティックに変えてほしい」と“チェンジ”を強調し、「全国に先駆けて新しい改革の自治体の旗手となるようがんばって」と話した。 -

30人31脚「全国制覇するぞ」

13日に神奈川県の横浜アリーナで開かれる「第10回記念大会30人31脚全国大会2005」に出場する、伊那市の伊那東小学校6年楓組(須江直喜教諭、32人)がこのほど、小坂樫男市長に健闘を誓った。

楓組は、10月末にあった県大会で優勝し、全国大会の出場権を獲得した。県内からは22チームが出場し、それぞれが50メートルを2回走り競争。2回目でベストタイムとなる9秒70を記録し、首位と0・03秒差で逆転優勝した。

市役所を訪問した楓組は、チームがかかげるテーマの・ス飛走・スという文字を背中にプリントしたユニホームで出席。キャプテンの塩崎正彦君は「皆を信じて走り、夢の8秒台を出して優勝したい」と意気込みを述べた。

小坂市町は「心を一つに合わせて走った、楓組の団結力は素晴らしい。全国大会での活躍を期待している」と大会へ送り出した。

楓組は前回の県大会に初出場し、10秒51の記録で9位を獲得している。児童の一人の呼びかけをきっかけに、競技に取り組みはじめたのは昨年の6月ころからだという。 -

ローメン作りにも挑戦

信濃教育会はこのほど、伊那市の伊那中学校で教員の視野を広げるための共生フォーラムを開いた。上伊那を中心に県内の教員ら250人以上が参加。伊那名物のローメン作りをはじめ、リンパマッサージ、科学実験教室など多彩な7つの分化会を体験し、見聞を広めた。

ローメン作りは20人以上の教員が集まり、伊那ローメンズクラブの伊藤和弌さんら3人の指導でスープ風、焼きそば風の2種類を学んだ。参加者の半数以上は「初めて聞いた名前」と話し、講師から秘伝ソースの中身や、野菜と麺の炒め方のポイントを聞き出していた。

山形県出身の男性教員(27)は「材料も作り方も思ったより簡単なので、子どもたちにも教えてあげれれば」と興味深々にローメン作りを楽しんでいた。

また、民間校長の藤原和博さん(東京都杉並区立和田中学校)の「私には夢がある」と題した講演もあった。

295/(木)