-

上伊那の回顧4月

▽飯島町の飲食店や旅館の経営者有志でつくる「飯島・さくら(馬)を咲かす会」は1日、各店で馬肉を使った「さくら丼」を一斉に発売した

▽中川村の地域情報交流拠点施設整備事業が完成し、1日、役場でCATV開局式があった

▽箕輪町の「みのわ温泉ながたの湯」の入場者数が2日、150万人を達成

▽駒ケ根市に児童発達支援・訓練施設「つくし園」が開所した

▽伊那市富県に8日、自由保育園「はらぺこ」が開園した。園舎の周りにある山や畑、田んぼでの活動を中心に保育園生活をスタート

▽宮田村商工会が呼びかけ人となって整備を進めた新田区の「梅公園」の一期工事が完成

▽南箕輪村長選で、唐木一直氏が初当選

▽箕輪町商工会は11日、中心市街地活性化に取り組む「箕輪町TMO構想」の実働部門「みのわTMOネットワーク2004」を立ち上げた

▽伊那市の伊那部宿旧井沢家住宅が復元され、一般に公開

▽宮田村の山ぶどうに、ブランデーを加えて醸造した甘口ワイン「信州駒が原ドルチェ」が誕生

▽桜で有名な高遠城址公園の入場者数(有料)が19日、600万人を突破

▽箕輪町の発足50周年記念式典が23日にあり、町民ら500人が節目を祝った

▽中川村長選で、曽我逸郎氏が初当選

▽信州高遠美術館の入場者数が27日、開館13年目で40万人に達した

▽駒ケ根市中沢の大成産業の産業廃棄物処理施設をめぐり、地元住民が操業停止を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。一審の地裁飯田支部の判決を支持し、業者側の控訴を棄却した -

伊那市のバランスシート

伊那市は21日、財政状況を判断する04年度の普通会計、行政コスト、市全体の各バランスシートを公表した。財務の安定性を図る指標「自己資本比率」は66%とほぼ横ばい傾向にあることが分かった。

普通会計・特別会計(11会計)を合わせた市全体バランスシートでみると、住民一人当たりの資産は286万円、借金は125万円。94年度と比較すると、資産が100万円以上、負債も2倍以上の割合で増えた。下水道関連事業の建設、城南町の市営住宅団地建設などが主な要因。水道事業は生活に欠かすことのできない分野で、今後も負債の割合が高まると予想される。

普通会計は、資産1050億円、負債357億円、一般財源や国県支出金の正味資産693億円。資産は99年度の952億円と比べ、5年間で10・3%の増、負債も8%増となった。負債のほとんどが地方債で、元利償還金の半分ほどが地方交付税で補てんされる。

企業の損益計算書に当たる行政コストの性質別では、人件費が全体の22%を占める。人件費など義務的経費の割合が大きいと柔軟な行政サービスができなくなる心配があるため、低く抑えることが望ましいとする。

収入総額から行政コストなどを差し引いた不足額は6億4千万円。企業では損失になるが、地方自治体では正味資産から減算される。

市は、税収をはじめとする収入の大幅増を見込めないことから、来年3月の高遠町・長谷村との合併を控え、さらに経費節減など事務の効率化、事業の見直しで健全な財政運営ができるように努めていくとしている。 -

きょう冬至

22日は二十四節気の一つ「冬至」で、夜が最も長くなる日。無病息災を祈ってカボチャを食べたり、ゆず湯に入ったりする風習がある。

伊那市のニシザワショッパーズ通り町店は「冬至」に合わせ、出入り口付近にカボチャとユズを並べて売り込み。

買い物客は「もう冬至なんだ。煮物にして食べようかね」と手に取っていた。

冬至ウナギもそろえているという。

飯田測候所によると、22日の日の出は午前6時55分、日の入りは午後4時40分。来年1月16日までの長期予報は平年に比べて晴れの日が多く、気温は低め。 -

「高遠そば」伝承へ

高遠そば組合と町公民館は高遠閣を会場に、今月から来年2月まで全5回の日程で、高遠そば打ち講座を開いている。伝統ある高遠そばを伝承しようと、底辺拡大を狙った初の試み。地域住民22人が、伝承者コースと初心者コースに分かれて体験し、高遠そばの習得を目指している。

2回目の20日は、組合会員の指導で初回に引き続き、そば粉8、つなぎ粉(小麦粉)2の分量で打つ「二八そば」に挑戦。水回し、こね・練り、延し、切りの行程に沿って手際よく作業を進めた。

初心者コースの参加者たちは初回で・スこつ・スをつかんだ人も多く、指導者から「かなり上達している」と評価を受けていた。

高遠そばの特徴の一つ、辛味大根や焼きみそを加えた辛つゆについても学んだ。

年越しそばを自ら打ちたいという山室の男性(61)は「切るのがすごく難しいけど、講座が終わるまでには完ぺきに習得したい」と張りきっている。

4回目以降はそば粉のみを使った十割そばに挑戦する予定。また、伝承者コースの修了者には認定証が交付される。 -

新「伊那市」誕生まで100日公用車にPR用ステッカー

来年3月31日の「新伊那市」発足100日前の21日、伊那市・高遠町・長谷村はそれぞれ公用車にPR用のステッカーを張った。合併まで地域住民に一層の周知を図っていく。

ステッカーには「平成18年3月31日 新『伊那市』誕生 伊那市・高遠町・長谷村」と記している。伊那市は、縦30センチ、横50センチ、白地に文字は青、赤色の2色を使ったデザインで、80枚を各公用車に張りつけた。高遠町は縦22・5センチ、横50センチ、黄色地に文字は青、赤、黒の3色で、20枚を張り、長谷村も20枚で伊那市と同様のデザインを用いている。 -

運営しやすい地域自治組織に再編

高遠町の町内会や集落が、構成世帯の減少、高齢化による役員の選出や組織運営に苦慮している現状を受け、7月から地域自治組織の再編を検討してきた各地区の結果がまとまった。新たな体系は来年1月1日にスタートする。

高遠、長藤、三義、藤沢、河南地区に全83町内会・常会があるが、世帯数の少ない地域では運営が厳しい状況にある。また、町内会・常会のまとまりが区長会や町内連合会、総代会など名称もそれぞれ異なっていた。各地区の役員らが、より運営しやすい組織体制にするために体系の見直しを検討してきた。

高遠地区は区制を導入し、東、西、南、北、中の5区を設置。長藤地区は全体を1区とし、長藤総代会長から区長に名称を変更する。河南地区は戸数が10戸前後の越道と押出の両常会を合併し「越道押出常会」とする。三義、藤沢地区はほぼ従来通り。

新伊那市区長会には高遠地区5人、長藤、三義、藤沢地区からそれぞれ1人、河南地区が4人の計12人が出席する予定。高遠町区長会長は5地区の区長会長の中から選出する。 -

地域ボラで「見守り隊」発足を

長谷村の小中学校、保育園、教育委員会や伊那署などは19日夜、広島県や栃木県で女児殺害事件が相次いで発生したことを受け「不審者対策緊急連絡会」を村小学校で開いた。関係者約30人が集まり、各教育現場の対策状況を報告し、通学路の安全対策と声かけ事案発生時の早期通報の実施などを確認した。

伊那署が発表する管内の声かけ事案12件のうち、長谷村は0件だが、県教育委員会などの呼びかけで、15日以降、同小中学校では、子どもたちの下校時刻に合わせて教員が通学路をパトロール。伊那署も14日以降、下校時の通学路や学校周辺を警戒している。

対策状況は、小中学校が通学路の危険個所等の確認を見直し、安全マップを作製中で、中学校は集団下校時に生徒と一緒に通学路を点検する予定だ。保育園は、園内に不審者が侵入したことを周囲に知らせる緊急通報システムを11月中旬に設置。登園などはマイクロバスが送迎するため、保護者への日常生活における安全管理を重点的に呼びかけている。

生活安全課の西澤忠篤課長は「学校や保護者だけでは子どもの安全を守れないのが現状。地域のボランティアで『見守り隊』を発足してほしい」と呼びかけた。

意見交換では「箕輪町で効果が出ている青色回転灯の導入」「不審者情報を収集し広報する組織の構築」などがあがっていた。 -

クリスマスケーキ用イチゴ出荷最盛期

飯島町七久保道の駅の花の里いいじまのイチゴハウスでは、クリスマスを控え、ケーキ用のイチゴが出荷最盛期を迎えた。

2棟2千平方メートルのハウスでは、糖度の高く、イチゴ狩りに人気がある「章姫」を栽培。真っ赤に熟した実から摘み取り、道の駅の直売コーナーで販売したり、近隣のケーキ店に出荷されている。

同ハウスのイチゴ狩りは来年1月6日からを予定している。 -

第2回 森の座談会

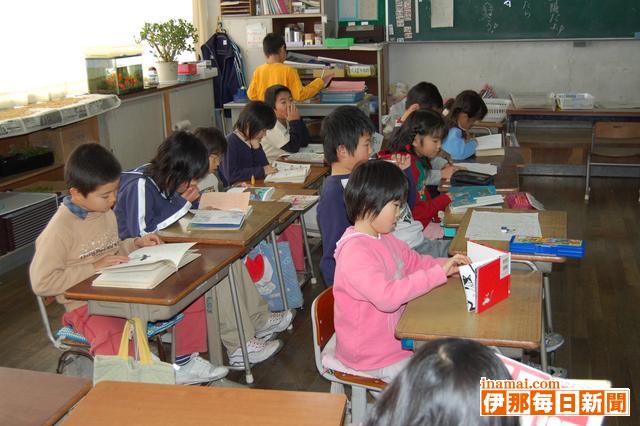

子どもと読書を考える【上】

国際的な学力調査で、日本の児童・生徒の国語離れ・読書離れが指摘されている。読書離れの傾向が、子どもの語彙力・読解力のみならず、感受性や論理的思考力、表現力の低下につながることは以前より指摘されており、調査の結果に各界各層から憂慮の念が表明され、その打開の手立てが探られている。

上伊那でも、朝の読書の時間を設けるなど学校現場での努力や、各種ボランティアなども活躍する。さらに04年からは上伊那に書店やスーパーを展開するニシザワが、創業80周年を記念して小中学生の読書感想文コンクールを開始。2回目の05年には、747作品の応募があるなど、読書の拡大に影響を与えている。

では、いったい上伊那の子どもの読書状況はどうなっているか?「本を読む」ことにはどのような魅力と力が秘められているか?竏虫qどもの読書に関係を持つ、さまざまな立場の人に語り合ってもらった。 -

長谷村保育園児もちついて おいしく食べて

長谷村の長谷保育園(北原洋子園長)でこのほど、恒例のもちつき大会があり、園児が交代で楽しんだ。

伊那広域シルバー人材センターの長谷地区会員から提供された白毛もち米4・6キロを使用。園児たちは、保育士に支えられながら一人ひとり順番に、「よいしょ、よいしょ」ときねを振り下ろした。

つきたてのもちは一口サイズに丸め、きな粉やごまをまぶして、口いっぱいにほお張った。 -

骨粗しょう症予防教室コツコツセミナー

南箕輪村は16日、骨粗しょう症予防教室コツコツセミナーを村公民館で開いた。23人が参加し、骨を丈夫にするための運動や食生活を学んだ。

健康づくり事業団の健康運動指導士が、カルシウムの利用に運動が不可欠で、年齢や体力、体の状態に応じてやること、中高年は足腰の負担を少なくすることなどをアドバイス。近い所へは車は控えて歩く、歩くときは大また・速足で腕を後ろへ大きく振る、上りは階段を使うなど、すぐできるデイリーエクササイズを紹介した。

栄養の話と試食では▽規則正しい食生活▽たばこ、アルコールの摂取は控えめに▽吸収のよいカルシウムを摂る▽今日から100ミリグラム多くカルシウムを摂る-など食生活のポイントを学び、「干しえびのさくらご飯」「切干しとニラのハリハリ漬け」「ヨーグルトの白和え」などの料理を試食した。 -

JR宮田駅前周辺の整備活性化に向け、前向きに議論

宮田村で長年懸案となっているJR宮田駅前周辺の整備と活性化について19日夜、村と地権者が初めて懇談した。前向きな意見が多く、一帯の空洞化解消に向けて具体的に動き始めた。

周辺の土地の大半を所有する地権者も出席し、清水靖夫村長らと意見交換した。

双方ともに個人や村単独での事業化は難しいと話したが、国の交付金や民間の活力導入なども視野に入れながら、検討を進めていくことで一致。

地権者だけではなく、地域を幅広く巻き込んだ議論が必要との認識も示し、年明けからは周辺住民にも呼びかけて懇談を継続する。

「現段階で具体的な計画があるわけではないが、地権者と同じテーブルにつけたことは大きな前進」と平沢正典産業建設課長。

地権者のひとりは「駅前は宮田村の顔でもあり、何とかしたいとみんな考えている。今日は前向きな話しができて本当にうれしい」と話した。

同駅前は空き地、空き家が目立ち、防犯、防災上の課題も浮上。村が1993年に住民2000人を対象に実施した調査では、9割ほどが駅前の整備が必要と答えている。

この日の懇談では福祉施設や集積商業施設建設など・ス夢・スも語り合ったが、清水村長は「地元の皆さんが本当に真剣に考えてくれている。ぜひ実現にむけてビジョンを深めたい」と話した。 -

地域包括支援センター運営協議会を設置

宮田村は19日、地域包括支援センター運営協議会を設置。介護保険制度の改正に伴い来春発足する同センターの事業内容をチェックする外部評価機関で、高齢者問題に精通する村内の7人を委員に委嘱した。

同センターは、「要介護」の状態になる前の比較的軽度な「要支援」の高齢者をサポート。宮田村の場合は保健師と主任ケアマネージャーの2人で構成し、予防マネジメントにあたるほか、幅広い相談、助言も行なう。

運営協議会は、センターの公正な運営をチェックするほか、業務を外部委託するケースについて個々に判断する役割も持つ。

委員は保健補導員、ボランティア連絡協議会、介護者代表などで構成。会長には民生児童委員の浦野勝人さんを選んだ。 -

宮田郵便局でそば振る舞い

宮田村の宮田郵便局(中村文昭局長)は20日、来局者に無料でそばを振る舞った。訪れた人たちは、年の瀬の忙しさを一瞬忘れてホット一息。あたたかなそばに舌鼓を打った。

10年以上続く年末の恒例行事で、村内のそば店「「そば蔵」が全面的に協力。約200食を用意した。

近くの主婦がボランティアで調理し、温かいそばを提供。年賀状の投かんや入金などで来局した人たちをもてなした。

「本当にあったまる」とみんな笑顔。子どもたちも「2杯もおかわりしちゃった」と大喜びしていた。

同局ではそば蔵のそば詰め合わせをゆうパックで発売中。問い合わせは同局85・2049まで。 -

燃料電池自動車走行実験

県教育委員会の「05年創意ある学校経営支援事業」として駒ケ根工業高校(本間秀明校長)の機械、電気、情報技術課の3年生9人が合同で今年製作に取り組んできた燃料電池自動車の初の走行実験が20日、駒ケ根自動車学校のコースを使って行われた。製作に当たった生徒と教諭らのほか、技術面で協力した企業の関係者らが期待と不安の目で見つめる中、ゆっくりとスタートした実験車は徐々に速度を上げて最高時速18キロを出すなど順調に周回を重ね、大きなトラブルもなく約1時間の走行実験を成功のうちに終えた。試験走行を終えた小田切豊君(18)=機械課=は「もう少しスピードが出てほしかったが、動いただけでも良かった。感動した」と感想を話した。

実験車は全長2・3メートルの1人乗り。水素と酸素の化学反応を利用して発電する燃料電池を角パイプ製の溶接フレームに搭載した前2輪、後1輪の3輪車。後輪内に組み込んだホイールインモーターで駆動し、約2時間の連続走行が可能という。製作を指導した電気課の関悟教諭は「動いてくれてほっとした。今日のところはこれで満足。改良点は分かっているので、来年2月の完成発表までには時速30キロを出したい」と性能向上に意欲を示した。目標達成のためには燃料電池の容量を24ボルトに倍増することや、カウル(風防)なしで46キロある車重を30キロ程度まで軽量化することなどの改善が考えられるという。 -

小学校安全対策会議

小学生を狙った凶悪事件が全国で連続発生したことなどを受けて伊南地区の教職員、PTA、駒ケ根署などが協力し、各小学校それぞれが児童の安全について検討する学校別安全対策会議が19日から駒ケ根市の赤穂南小と飯島町の七久保小を皮切りに始まった。

赤穂南小の会議には関係者24人が出席し、通学路の不審者対策などについて意見を交わした=写真。今後の取り組みについて白鳥彰政校長は「保護者が車で送り迎えをしていては児童の自分を守る力が育たない。歩いて登下校することを大前提としたい」と提言した。出席者からは「集団登下校には限界がある。通学路の末端に行くほど児童が1人になりやすいのだから、そういう場所にこそ教職員や地域ボランティアによる巡視を集中すべき」「安心の家や子どもを守るサポート隊が通学路を巡視する際、万一に備えて通報先や犯人の手がかりになる事柄などを記録できる手張やメモなどを携帯してはどうか」「地域の人の意識啓発のため、行政無線で児童の下校時間を知らせるなどの活用はできないか」などの意見が出された。

対策会議は26日までに伊南の全10小学校で開催される。 -

ちぎり絵教室

駒ケ根市立図書館(北澤みえ子館長)は17日、手作り教室「ちぎり絵」を同館工作アトリエで開いた。5歳から70歳代の12人が参加し、来年のえとである犬などの作品の制作に取り組んだ=写真。指導に当たったのは、講座を受け持って3年目の北原よしゑさんと阿部かずえさんの2人。参加者らは色とりどりの和紙を型紙に合わせてちぎり、順番通り丁寧に色紙やはがきに貼り付けた。「ちぎってけば立った和紙の風合いが柔らかそうな犬の体の雰囲気にとてもよく合うね」などと話し合いながら制作を楽しんでいた。

-

テクノネットが城西大とビジネス研究会

市内の製造業者らでつくるテクノネットは17日、城西大経営学部と共催のビジネス研究会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。山下善廣代表幹事らテクノネット会員と城西大経営学部の教授、中国人留学生らのほか、駒ケ根商工会議所、市職員など計18人が出席して「中国ビジネスの問題点とサプライチェーン・マネージメント」について意見を交わした。まず城西大の張紀尋教授が「対中投資の変化と問題点」について発表=写真。これを踏まえて参加者が真剣な討論を繰り広げた。

山下代表幹事は「このような交流は大変有意義なこと。ぜひ今後も続けていきたい」と話した。 -

佐藤正一さんフォト&エッセイ展

フォトエッセイスト・写遊人佐藤正一さんの作品展「心のふるさと信州・伊那谷通信パート16」が駒ケ根市立博物館ロビーで1月28日まで開かれている。伊那毎日新聞はじめ各紙に掲載された投稿写真とエッセイなど40点を展示。佐藤さんは「人との出合いがある度に新しい感動を覚える。なかなか思うように表現できないが、写真とエッセイから何かを感じてもらえればうれしい」と話している。

駒ケ根での単身赴任生活の便りを写真とともに家族に送ることがきっかけとなって始まった写真活動は18年目、新聞などへの投稿は16年にもなる。駒ケ根が気に入っているのでこの先もずっと展示会を開いていきたい竏窒ニいう。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時。休館は毎月曜日、28日縲・月4日。 -

はびろの里へ盲目の歌手、歌謡慰問

全国各地の福祉施設へ歌謡慰問をしている盲目の演歌歌手・藤代ゆきさんが20日、伊那市西箕輪の介護老人保健施設「はびろの里」を訪れ、歌声を披露した。

藤代さんが市内の福祉施設を慰問するのは2回目。歌手になって以来、福祉施設への慰問活動を続けている藤代さんは、500カ所達成を目標として現在も各地を巡回している。

藤代さんは、美空ひばりの名曲や自身のオリジナル曲「雪国情話」など10曲を熱唱。「元気を出してがんばりましょう」と呼びかけた。

利用者らも拍手や手拍子でそれにこたえ、歌謡ショーを楽しんでいた。 -

箕輪町焼酎いも生産組合初の取り組み

「いも焼酎 50周年“みのわ”」24日発売箕輪町焼酎いも生産組合(柴正人組合長)栽培のサツマイモを原料にした「いも焼酎 50周年“みのわ”」が24日、発売になる。町内初の取り組みで、関係者は焼酎の出来に期待を寄せている。

遊休農地の解消対策と地域活性化のため、焼酎用原料サツマイモを生産しようと、今年5月、町営農センター南部営農組合と箕輪営農組合の有志が生産組合を立ち上げた。

6月、町内3カ所の畑約35アールに、鹿児島県から取り寄せた焼酎用サツマイモ「黄金千貫(こがねせんがん)」の苗を植え、10月末に約7トン収穫。農協を通じて飯田市の醸造元「喜久水酒造」に送り、仕込みをした。

今年、箕輪町が発足50周年のため、今回限りの特別名「いも焼酎 50周年“みのわ”」で限定千本を発売。720ミリリットル、1100円(税込)。町内の酒小売店のみで販売する。

来年度は、苗の植え付けから管理、収穫を焼酎ファンと一緒に取り組む考えで、柴組合長は「来年は1ヘクタールに栽培面積を広げ、作りたい人に参画してもらい、皆で収穫を祝いたい」という。商品の命名も改めてする。 -

南箕輪村生活安全連絡会

南箕輪村生活安全連絡会は20日、村役場で開き、村警察官駐在所の交番化に向け活動することを確認した。

伊那警察署、駐在所、教育長、村議会、交通安全協会、区長会、消防団など14団体、個人が参加。

村議会の「犯罪や事故の増加から、駐在所を交番化できないか。意見集約できればと考えている」との意見を受け、参加者から「村民の声として持ち上がる形を考えてほしい」など意見が出た。伊那署からも「地域で必要とは私達も考えている」と話があり、連絡会として、住民意見を聞きながら交番化に向けて活動する方向を確認。今後については、事務局で早急に取りまとめる。

会議では、各団体が防犯、防災、子どもの安全確保など最近の状況や課題を報告。村長は、「全村を網羅する隣組単位までの防犯組織を来年4月から発足させたい」とし、06年度に青色回転灯を導入することも示した。 -

箕輪町ボランティア交流会

箕輪町ボランティア連絡協議会は17日、ボランティア交流会を松島のいきいきセンターで開いた。新聞紙を使ったレクリエーションや情報交換をして楽しいひとときを過ごした。

協議会加盟の14団体と個人の計36人が参加。ボランティア活動の輪が広がることを願い、町内で活動する仲間同士でレクリエーションで体を動かしたり、お茶を飲みながら歓談した。

各サークルが活動内容も紹介。箕輪手話サークルは、年末の大掃除に使う道具や掃除の合間に休憩で口にするものなどを当てるクイズをした。ほうき、はたき、バケツ、リンゴ、菓子などを手話で表し、集まった人は手話をよく見て答えを考えた。「手話は物を見た雰囲気を表しているものが多い」と解説があり、手話を覚えようと一緒にまねをしている人もいた。 -

【記者室】しめ飾り作り

この季節、地域や小学校などではしめ飾り作りが盛んになる。南箕輪村公民館の恒例の教室も、ベテランや初心者が集まり、立派なしめ飾りを作り上げた▼参加者の一人が、自分のしめ飾りを作る手を止め、水の神様に飾るしめ飾りを作り「どうぞ」と渡して下さった。すると隣りの女性が違う形のしめ飾りを手早に仕上げ、結局二つも頂いてしまった。家で作ってみて-と、わらの小さな束まで頂いた。慌しい年の瀬に温かな心に触れた。さり気なく人のために何かをする。こうありたいものだ▼初挑戦となるしめ飾り作り。下手でも心を込めて作れば神様は許して下さるかなと、勝手な解釈をしつつ、頂いたわらを無駄にしないよう手作りして新しい年を迎えたい。(村上記者)

-

脱走のダチョウ3羽すべて捕獲

19日、伊那市中の原にあるダチョウ処理施設「伊那オーストリッチファーム」から脱走したダチョウ3羽(雄1、雌2)は、20日午前9時05分までに、全羽を捕獲した。前日、日没で捜索をあきらめた関係者らは眠れない夜を過ごし、約20時間ぶりの再会に胸を・スホッと・スなで下ろした。

雄1羽は南箕輪村南原、雌1羽は同市ますみヶ丘で、それぞれ午前7時30分ころ捕獲。残りの1羽は同市平沢で捕まえた。関係者によると、ますみヶ丘で捕まえたダチョウについては捕獲後、ショックで死亡。残りは処理施設へ戻された。

捜索作業は午前6時30分から再開。地域住民から得た目撃情報などで、前日に姿を確認した場所を重点的に3班に分かれて捜索した。上伊那地方事務所農政課が指揮を取り、JA上伊那、市、伊那署などから約40人が参加した。

伊那オーストリッチファームの宮下栄三社長は「交通事故など、なにも被害が出なくてよかった。皆さんの協力で捕獲できたことに頭の下げようがない」と感謝していた。

19日午後2時30分ころ、出勤した宮下社長がカギのかかったダチョウ小屋の戸が開いているのを発見。伊那署は関係者などから事情を聞いたが「行為的に逃がしたとは思えない」としている。 -

・スパパ,Sプロ・スライブに歓声

伊那市の父親5人でつくる読み聞かせグループ「パパ,Sプロジェクト伊那」は18日、南箕輪村民センターであった、村図書館の「おはなしむらスペシャル・クリスマスバージョン」で絵本ライブをした。集まった幼児や園児と保護者は、クリスマスに合わせた絵本や歌などのプログラムを楽しんだ。

・ス引っ張りだこ・スのグループのイベントに、通常より5倍多い、100人以上の観客が参加。保護者のなかには、活動に興味を持った父親の姿も目立った。

出演者はサンタクロースとトナカイの衣装で登場したり、風船を題材にした絵本では、実際にゴム風船を膨らませ、観客に配るなどこった演出。子どもたち絵本に夢中になり、最後まで笑顔を絶やさなかった。

パパ,Sプロジェクト伊那は昨年4月24日に発足。上伊那を中心に毎月1回のライブを開き、「父親による読み聞かせ」活動を広げている。

代表の北原文徳さんは「子どもの成長は早く、ふれあいの時間は短い。父親に絵本を読んでもらった思い出は、子どもたちにとって一生心に残るはず」と話していた。 -

回顧(3月)

▽高遠町は1日、町のことを後世に伝えていくことなどを目的とした「ガイド検定」の実施計画を町議会全員協議会で報告した

▽箕輪町は3日、上下伊那で初となるデジタル防災行政無線設置やバイオディーゼル燃料などの新規事業を盛り込んだ05年度当初予算を発表した

▽植物の活性化に有効とされる農業集落排水処理水の本格的実証実験が宮田村で始まる

▽駒ヶ根市、飯島町、中川村の法定合併協議会が5日、最終会議を開き、3月31日付けで廃止することを確認した

▽全国展開を目的とした宮田村の山ぶどうワイン「信州駒が原」が7日、醸造元・本坊酒造信州工場から販売された

▽補助金を受けずに障害者の自立を目指す福祉事業所「どうぞのいす」が7日、それに先立つ事業「心の相談室」を伊那市で開始した

▽伊那市、高遠町、長谷村の各議会本会議で10日、3市町村を廃して新たに「伊那市」を設置することなどを盛り込んだ合併関連議案が可決された

▽伊那市東春近出身のジャーナリスト・河野實さんが17日、来伊し、約40年ぶりに復刊した著書「愛と死をみつめて」のテレビ・映画化を報告した

▽高遠町議会議員選挙が22日、告示され立候補した14人の無投票当選が決まった

▽自律化と効率化を目的として初めて公募制を導入した長野県伊那文化会館館長に24日、長野市出身の徳武利政さんが内定した

▽地域の景観保全を目的とした「ふるさと景観住民協定」が25日、伊那市西箕輪地区で締結された

▽緊急災害時などに情報ツールを役立てることなどを目的とした宮田村の地域情報化計画が大筋でまとまり、コストをかけずに若者などの積極的な活用を盛り込んだ

▽伊那公共職業安定所の2月の有効求人倍率が98年3月以来、1・4倍台に回復した

▽産学官共同で進めてきた「上伊那輝く!経営者キャンペーン」が30日、2周年を迎え、新たな取り組みの開始に向けて発展的に解散した -

みはらしの湯でほっとジャズライブ

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」で17日、伊那市職員などでつくるジャズバンド「スターダスト」が「クリスマスほっとジャズライブ」をした。楽しげなジャズのリズムが、温泉で温まった入浴客の心を和ませた。

グループのリーダー・柘植晃さんは、昨年度まで同施設の支配人だった。忙しいこの時期「心に余裕ができる時間が提供できたら」と始めたコンサートで5年目。

「on the sunnyside of the street」「枯葉」などのジャズの名曲ナンバーに加え、季節ならではの曲「ホワイトクリスマス」も演奏。観客も足でリズムを刻みながらジャズの世界へと引き込まれていた。

曲紹介に織り交ぜた柘植さんのギャグも観客の心を和ませていた。 -

正月の寄せ植え体験

高遠町公民館講座「趣味の工房」の最終回が17日、町総合福祉センターであり、主婦ら11人が正月用の寄せ植えを体験した。

「正月に向けておめでたく」、松・竹・梅を主に、ナンテンやコケなどを鉢に寄せ植え。参加者は、講師の矢島修さん(46)=伊那市美篶=から「見栄えの良さを出すために左右非対象にするといい」などと指導を受けながら、丁寧に仕上げた。

矢島さんは「鉢にビニール袋をかぶせ、十分に霧吹きして保湿すると、正月に梅を咲かせることができる」とアドバイス。参加者の一人は「我ながら、これならいい正月が迎えれそう」と満足そうに話していた。

講座は、趣味の幅を広げるとともに仲間づくりの機会にしてもらおうと初企画。7回にわたって、アロマセラピーや絵手紙づくりなどさまざまな創作に取り組んできた。 -

箕輪町商工会女性部が健康体操

箕輪町商工会女性部(119人、大槻一子部長)は14日夜、産業会館で健康体操をし、日ごろの疲れを吹き飛ばそうと楽しく体を動かした。

生活委員会(関一枝委員長)の事業の一つ。「女性パワーが商売に影響する。経営者の健康管理のために」と昨年に続いて2回目。みのわパッションの唐沢春子さんを講師に招いた。

唐沢さんは、「商店街のイルミネーションのように、心も体もリフレッシュして明るい気持ちで家に帰ってください」と話し、軽快な音楽に合わせて手本を見せながら次々と動きを支持。部員はリズムに乗って、腕を伸ばす、肩を回すなどストレッチしたあと、振付けを覚えて曲に合わせて楽しく踊った。

女性部は今年、新会員も入り、和気あいあいと活動。月1回の行事のほか町のイベントなどにも参加している。

2310/(木)