-

山岳写真家・津野祐次さんの写真集

駒ヶ根市在住の山岳写真家・津野祐次さん(60)の写真集「光と山気(さんき)の交響曲(シンフォニー)」が完成した。

中央・南の両アルプスをはじめ、八ケ岳、志賀高原、乗鞍高原など信州の山岳地帯で撮影した57点を紹介。山の風景や川のせせらぎ、木々に花々など「場所にこだわらず、自然のなかのひとこまをとらえた」(津野さん)。

このうち、中央アルプス宝剣岳から撮影した雲海に見える御獄山と沈みゆく夕陽は「交響曲が聞こえてくるような世界」と話す。ほかの作品も四季を通じて自然が織りなすさまざまな表情を伝え、撮影時の様子やその時の心境も短文でつづっている。

写真集は、新葉社(飯田市)の信州四季光景シリーズの第1弾で、変形B判、全47ページオールカラー。税別1600円。駒ヶ根市の駒ヶ根高原美術館、長谷村の仙流荘や入野谷ほか、一般書店で販売している。

津野さんは「撮影の時も常に水や新緑によって気持ちが安らぐ。写真を通じて、みなさんの心が和めば」と話している。 -

高校改革プラン(1)

9月、県教育委員会のたたき台では統廃合の対象外だった諏訪地域でも、削減1校とすることを決定した第3通学区高校改革プラン推進委員会(池上昭雄委員長)は、そこから急速に具体的再編案の検討を進めてきた。当初は「全日制高校削減2校」を突きつけられた上伊那だったが、削減校数が1となり、廃止する箕輪工業への多部制・単位制設置が決定した今、全日制高校存続の願いは叶わなかったものの「地域に高校を残す」という意味で、得た意味は大きい。

しかし定時制高校については、多部制・単位制を箕工に設置する代わりに、箕輪工業、上伊那農業の両定時制が廃止される。

上伊那の場合、現在の定時制高校へ通う生徒らの受け皿となりえる制度を、多部制・単位制の中に充実させる必要があるが、定時制高校関係者や生徒には「多部制・単位制は定時制高校の代替にはならない」とする声もあり、こうした人たちの懸念材料を払拭できるよう、内容の充実が図られなければ、不登校経験のある生徒など、なんらかの問題を抱えた一部の生徒の、進路選択の幅を制限してしまう危険性もある。

◇ ◇

諏訪地域でも、削減1校とすることを決めた第3推進委は、地域の実情に配慮した案を作成するため、各地区の委員で構成する小委員会を編成。それぞれに対し、地域試案の提案を求めた。

試案を示すことに難色を示した下伊那や、地域の動揺が大きい諏訪地域に比べ上伊那は、比較的落ち着いて地域案を受け止めたといえる。

上伊那小委員会が提案したのは▼箕輪工業の全日制・定時制を廃止▼その上で同校を多部制・単位制に転換すること竏秩B同校への多部制・単位制設置に合わせて「上伊那農業定時制の廃止もやむをえず」という方向も示した。魅力ある高校づくりに配慮した結果であることを強調したが、他地域に比べ県教委案と一致する部分が多かった。

廃止・転換の方向性が示された箕輪工業関係者でさえ、比較的冷静に

上伊那案を受け止めたのは、多部性・単位制への転換が、全日制過程に近い高校を地域で存続させていくための唯一の手段だと認識したためだろう。

箕輪町長や箕輪工業PTA、同窓会でつくる「箕輪工業高校の未来を育てる会」(会長・平澤豊満箕輪町町長)の方向転換は、そんな思いを最もよく表している。

当初、未来を育てる会は、箕輪工業全日制の存続を求めて署名活動をしたり嘆願書提出をしてきた。しかし、上伊那小委員会は改めて地域案の中で同校の廃止と、多部制・単位制への転換を求めた。廃止の方向性が濃厚となる一方で、未来を育てる会は、多部性・単位制高校の研究会や視察を実施。その中で参加者たちは「多部性・単位制は限りなく全日制に近い学校にもなり得る」という認識を持つ。12月に開いた会合で、会として多部性・単位制への共通の認識を固め「県教委案をそのまま受け入れるのではなく、地域に即した魅力ある多部性・単位制にする」という条件付で、多部制・単位制の設置を積極的に求める姿勢へ方向転換した。地域に高校を残すことを一義的な目的とした決断だった。 -

上伊那冬景色詩情豊かに

伊那市中央区の画家・須澤重雄さん(69)の個展「冬景色素描展」は06年1月20日まで、同市の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。

6号から10号サイズを中心に、墨や白色の顔料で描いた冬景色のデッサン24点を出品。作品は、ここ6年間ほどで写し取った上伊那を中心とした風景120点から選んだ。

仙丈ケ岳、経ヶ岳、天竜川など、身近な自然が題材。白化粧した勇壮なアルプスや、今にも凍てつきそうな川の流れを、墨の濃淡で表現し詩情豊かな世界をつくっている。

個展は年末年始の恒例となっていて、本年で12回目。須澤さんは「上伊那近辺の親しみやすい題材が主になっているので、おたのしみください」と来場を呼びかけている。

29日竏・月3日、土・日曜日、祝祭日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

消防団巡察

駒ケ根市消防団(小平佳司団長)の年末特別警戒が始まった。初日の25日夜、小平団長のほか、中原正純市長や駒ケ根警察署の向山静雄署長ら約30人が分散して市内の各詰所を巡察し、警戒に当たっている団員らの志気を鼓舞した。

第3分団の上穂コミュニティ消防センターを訪れた中原市長は「良き伝統である夜警が始まった。寒い中、年末にかけての努力に心から敬意を表する。市民の安全・安心のため、団員一丸となってぜひ頑張ってほしい」と激励した=写真。

小平団長は市役所前で行われた出発式で「31日まで団員600人が全員参加体制で夜間の警戒に当たる。昼間はそれぞれ仕事を持っているので大変だが、良い年が迎えられるよう、しっかり警戒に当たりたい」とあいさつした。 -

中学生アンサンブルコンテスト

県吹奏楽連盟が主催する第31回県アンサンブルコンテスト中学校の部上伊那地区大会が24日、駒ケ根市文化会館で行われた。サックスやフルート、クラリネット、打楽器などで編成された57グループが出場し、南信大会(1月15日、下諏訪町)への出場をかけて日ごろの練習の成果を競い合った=写真。審査の結果、金賞受賞の12グループ、銀賞受賞の上位2グループが南信大会出場を決めた。

南信大会出場グループは次の通り。

▽金賞=赤穂クラリネット7重奏、赤穂木管5重奏、伊那クラリネット4重奏、伊那金管8重奏、東部クラリネット8重奏、飯島打楽器3重奏、飯島木管8重奏、箕輪金管8重奏、辰野クラリネット8重奏、辰野打楽器5重奏、辰野金管8重奏、辰野木管5重奏▽銀賞=中川金管5重奏、西箕輪フルート3重奏 -

山岸めぐみ門下生クリスマスコンサート

駒ケ根市の山岸めぐみ音楽教室は23日、門下生らによる第18回クリスマスコンサート「ピアノソロズ・デュオズ」を駒ケ根市文化会館大ホールで開いた。幼稚園・保育園児から大学生・一般の約50人が代わる代わるステージに登場し、日ごろの練習の成果を存分に発揮した。クリスマススペシャルとしてピアニカやリコーダー、ミュージックベルなどによるクリスマスソングの演奏が披露された=写真。

出演者はそれぞれ緊張した面持ちでステージに登場し、ピアノの前に座るとショパンやモーツァルト、ベートーベンなど、毎日練習を重ねてきた曲を懸命に弾きこなし、聴衆から大きな拍手を受けていた。

客席の保護者らは「失敗しなければいいが…」とささやき合いながら心配そうな表情で出演者を見つめたり、演奏する姿をビデオカメラで撮影したりしていた。 -

こたつで法話

中川村の宅幼老所「かつら」は25日、施設の理事長で、隣接する延寿院の法話を聞く会を開いた。15人が集まり、こたつにあたりながら「一年の締めくくり」についての話に耳を傾けた。

伊佐住職は「子どもや若い人たちに日本の伝統を伝えていってほしい」と、しめ飾りやおとそなど、正月の風習のいわれについて笑いを交えて楽しく解説=写真。「大切なことは節分や彼岸など古くから伝わる行事を大切にし、それぞれにどんな意味があるのかよく考えてみることだ」とした上で「正月はこたつでみかんでも食べながら家族みんなで楽しく過ごしてください」と笑顔で話した。 -

つつじが丘区クリスマス会

クリスマスの25日、宮田村のつつじが丘区PTAは子どもクリスマス会を村勤労者研修センターで開いた。小学生約30人が集まり、ゲームとケーキづくりを楽しんだ。

子どもたちは伝言ゲームなどをにぎやかに楽しんだ後、5班に分かれてクリスマスケーキづくりに挑戦。生クリームの泡立てに取り組んだ子どもたちはハンドミキサーを手に持って牛乳を泡立てながら、時折指先についたクリームをなめて「おいしい」と笑い合っていた=写真。協力してつくった生クリームを、あらかじめ用意したスポンジケーキに塗ってからイチゴなどのフルーツを乗せて苦心作のでき上がり。皆で「おいしい」と言いながら夢中でほお張っていた。 -

高校改革プラン推進委員会(13)

第3通学区高校改革プラン推進委員会(池上昭雄委員長)が26日、伊那市の伊那商工会館であり、上伊那、下伊那の小委員会が提出していた試案を、委員会の決定事項として確認した。

この日委員会に対して地域住民が意見陳述した諏訪地域については、削減案の白紙撤回などを求める声が依然として強かった。そのため、できる限り時間をかけて地域の意向を聞き、合意形成を図るため、試案の決定を見送った。

▼箕輪工業の全日制・定時制を廃止し、多部制・単位制を設置すること▼上伊那農業高校の定時制を箕工の多部制・単位制へ統合すること竏窒トした上伊那の小坂樫男伊那市長は「案は学校関係者とも話し合いながら検討してきた。箕工の多部制・単位制に、定時制高校のようなアットホームなものを残せばいいと提案した」と説明。

多部制・単位制が定時制の代替となりえるのかを危惧(きぐ)し「少なくとも、本当に定時制高校の受け皿になりえるのかわかるまでは上農定時制を存続させるべき」と訴える委員もいた。

そのため、プランを導入する07年度を予定していた上農定時制の廃止時期については、今後の検討の中で判断することとなった。

下伊那案についても「飯田工業と飯田長姫の統合」という骨子は決まった。

下伊那が設置を見送った総合学科は「進学校にシフトした総合学科を諏訪に設置しては」と提案する声もあった。

最終案の提出は2月初旬を目指すが、諏訪地域での合意形成の成り行きによっては、延期する可能性もある。 -

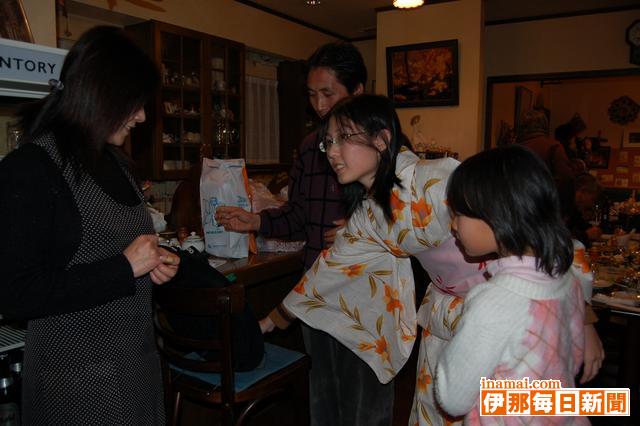

ライオンズクラブがマレーシアからのショートステイ学生の歓迎会を開催

伊那ライオンズクラブ(伊那LC)は24日夜、マレーシアから伊那市へショートステイに訪れたリム・スー・ウィーさん(17)を迎える歓迎会を伊那市のイマージュで開いた。

世界的組織であるLCには、海外と相互に学生を派遣し合う交換制度があり、伊那LCでも例年、さまざまな国と学生の相互派遣をしている。

20日に来日したリムさんは、22日に来伊して、南箕輪村のホテル多香野へ6日まで滞在する予定。日本の普段の生活を知ってもらうことを目的として、ホストファミリーとの生活の中で、家事なども体験するという。

中学最後の授業で日本について学び、興味を持ったことをきっかけに、今回来日したリムさんは「雪景色はんの日本はどこもきれい」と話していた。

伊那LCがプレゼントした浴衣をはおり、記念撮影もした。 -

上伊那の小学校で2学期終業式

上伊那のトップを切って、伊那市や箕輪町の小学校で26日、2学期の終業式があった。

伊那市の手良小学校(戸田淳子校長、153人)では、1・5年生が学習発表。

5年生は、水泳や収穫祭などを振り返り「みんなで助け合って頑張ってきた。来年(SBCこども音楽コンクールの入賞を目指して取り組んでいる)歌を完成させたい」と抱負を語り、合唱「たたけ鬼太鼓(おんでこ)」を披露し、息のあった歌声を響かせた。また、1年生も歌を交えた群読「くじらぐも」を元気に発表した。

戸田校長が「2学期の目標として掲げた『全員が授業に参加する』『全力でやり抜く』は達成できましたか」と問いかけると、児童たちは元気に「できた」と返事。命を粗末にしないことを呼びかけた。

終業式後、1年生の教室で、教諭が「大きな声が出せるようになったね」など児童一人ひとりに声をかけながら、通知表を手渡した。

児童たちは早速、通知表を開き、二重丸の数を数えたり、友だちと見せ合ったりした。

休みは来年1月9日まで。 -

園児が〆の子づくり

伊那市中央区の伊那東保育所で26日、しめ飾り「〆(しめ)の子」づくりがあった。年中児・年長児の約50人が1本ずつ作った。

みはらしファームで、西暦の数(2006本)の〆の子を作って公園内に飾りつけるイベントをしていることから、伝統行事を通してわらに触れてもらおうと昨年に続いて取り組んだ。

保育士が事前にすいたわらを用意。園児が1人で縄をなうことができないため、保育士が手伝った。束にしたわらを3等分し、それぞれをねじってから、1本に合わせた。

ゆるくなってやり直す園児もいたが「ぐるぐるとねじって」と保育士のアドバイスを受け、黙々と仕上げていた。

〆の子は、園児の保護者が書いた願いごとと一緒に、みはらしファームへ持ち込む。小正月行事どんど焼きで燃やし、願いごとを天に届ける。 -

家庭訪問で事故防止呼びかけ

伊那市の今年度の高齢者交通安全モデル地区に指定されている「東部地区」でこのほど、高齢者の家庭訪問があった。市、地区交通安全協会、県交通安全教育センター、伊那署などから13人が参加し、東部地区の日影、上の原の10世帯の高齢者に対し、事故防止を呼びかけた。

各家庭では「横断歩道を渡る前に必ず立ち止まって左右の安全を確認しているか」「赤信号や青の点滅で横断しているか」「道路を横断する時、停止車両の間から横断しているか」など6項目を問診。その後、交通安全を呼びかけるチラシや反射材などを配った。

家庭訪問を受けた日影新子の池上チエ子さん(77)は「普段から交通安全には気をつけているが、いっそう気をつけようと思った」と感想を述べ、配布された反射材も夜間に活用していきたいと話した。 -

伊那西スケート場オープン

伊那市ますみヶ丘の市営・伊那西スケート場が26日、オープンした。関係者による安全祈願祭の後、毎年同スケート場を授業で利用する伊那西小学校の児童が初滑り。今季は20センチの厚さの氷がリンクに張り、「例年にない素晴らしいリンクになった」と関係者らは笑みをこぼしている。

リンク造りは11月下旬から開始。12月初旬の初雪で全体が凍り始め、その後の寒波で着々と氷の厚みが出来ていったという。関係者によると、12月中旬に20センチの厚さの氷が張ったのは初めてで、年内にオープンできたのは約10年以上振り。

04年度の利用者数は1月から2月の営業日数36日間で879人(延べ人数)。今季はオープン日も例年より早く、多くの来場が見込めそうと期待している。

初滑りをした学年は6年生の14人。児童らは、久しぶりのスケート靴の感覚を確かめながら楽しんだ。大野田朗和君は「スケート場に氷が張るのが楽しみだった」と、いつもより早い初滑りを満足していた。

スケート場の営業時間は午前7時縲恣ッ10時と午後6時縲恣ッ9時の2回(ナイター開始日は来年1月4日を予定)。利用料金は1回200円。 -

励んだ成果カレンダーに

長谷村健康増進センターへリハビリテーションに通う人たちでつくる「あすなろ会」の切り絵グループ7人が、06年用のカレンダー(A3判)を製作した。

あすなろ会は、リハビリを兼ね、趣味と交流を目的に集う。切り絵グループは毎週1回、各自の体力や障害に合わせて作業に励んでいる。年間を通して製作してきた作品のなかから、桃の節句のひな人形や桜の花びらなど季節に合った作品を選出してカレンダーにまとめた。

メンバーの女性(84)は「切り絵は難しいけど、年々上達してきていると思うし、いい感じにできたよ」と出来栄えに満足していた。

カレンダーは村内の公共施設に贈り、喜ばれている。 -

中学校の特別教室棟と地域学校連携施設が完成

高遠中学校で、老朽化などに伴い校舎南側に建設を進めていた特別教室棟と地域学校連携施設が完成し26日、使い初め式があった。

1961(昭和36)年に建設された軽量鉄骨のプレハブ構造の特別教室棟は、老朽化と町が東海地震の防災対策強化地域に指定されたことを受けての改築。木造平屋建て(延床面積約531・23平方メートル)で、理科室、技術室とそれぞれの準備室を備える。

地域学校連携施設は、木造平屋建て(延床面積350平方メートル)で、多目的ホールやミーティングルーム、小会議室を設けた。音楽の授業や部活動などに使用するほか、PTAや東部教育会などの活動拠点、地域住民の生涯学習の場として幅広く活用し、地域との連携を促進する。

生徒らを前に伊藤俊規助役は「安心して授業を受けてもらい、校舎とともに良い思い出を残していってほしい」とあいさつ。

各学年の代表者が「待ち遠しかった理科の実験をすることができると思うと楽しみ」「歴史ある中学の新たな一歩。後輩たちにたくさん使われていくことを願う」などとそれぞれ新校舎への思いを語り、教室をじっくりと見て回り完成を喜んでいた。 -

みのわ振興公社が歳末募金

みのわ振興公社は26日、歳末助け合い募金7万410円を町社会福祉協議会長の平沢豊満町長に届けた。

公社は毎年、歳末募金をしている。今年はながた荘、ながたの湯、ながた自然公園、萱野高原で働く公社の従業員約50人が、会社内に設置した募金箱に入れた善意の4万4060円と、ながたの湯食堂に設置している有料電子レンジの収益金2年分2万6350円を届けた。有料電子レンジは、設置当初から使用料を社会福祉への募金寄付に使う目的で利用者に張り紙で案内している。 -

「協働による廃食用油リサイクル推進事業」廃食用油回収車導入

箕輪町が地域新エネルギービジョンに基づき進めている「協働による廃食用油リサイクル推進事業」で、廃食用油回収車の入魂式が26日、役場駐車場であった。資源(缶・びん・ペットボトル)収集ステーションに集まる家庭からの廃食用油を回収するための車で、06年4月の本格実施から活用する。

回収車は、積載量1・5トン、ディーゼルエンジン。垂直式リアゲートリフター付き(リフト能力600キロ)。価格は275万円で、3分の2はコモンズ支援金の対象。町共同作業の家で精製するバイオディーゼル燃料(BDF)も使用したい考えで、車検証は廃食用油燃料併用で登録している。

フロントに緑色の文字で「廃食用油回収車」とあり、町内を走りながらリサイクル推進と事業PRを図るため、バックには「地球・環境にやさしいリサイクル」「BDF」の文字とリサイクルマーク、廃食用油リサイクルへの協力を呼びかける言葉がある。

町内38カ所の資源ステーションを回って廃食用油のポリタンクを回収し、町共同作業の家敷地内のBDF精製作業場に運ぶ。10、11月の試験回収では軽トラックを使用したが、来年1月15、22日にある廃食用油の第2回試験回収で導入した回収車の使用も検討している。 -

南箕輪郵便局

年賀早期差出キャンペーン抽選会

南箕輪郵便局で26日、年賀早期差出キャンペーン抽選会があり、25人に年越しそばの「生そば」が当たった。

恒例のキャンペーン。年賀状引き受けの15日から24日までに年賀状まとめて50枚以上に応募券をつけて出した人の中から抽選した。

応募は275枚。そのうち南箕輪村内から242枚、伊那市西箕輪地区から33枚。応募割合から当選数は村内分22、西箕輪分3とし、南箕輪かんぽゆったり旅行会の有賀助雄会長、南箕輪郵便局の大沼局長、西箕輪郵便局の矢沢局長が厳正な抽選をした。当選者には早々に賞品を配達する。

南箕輪郵便局の年賀の扱いは例年約48万通。引き受けは25日までに10万通を超え、例年並の動き。配達分は7万8千通で例年より1割ほど少ないが、元旦には約30万通を配達予定という。

当選者は次の皆さん。

◆村内=伊藤由美、牧内亮、山口一男、三沢一二三、松下義治、原一雄、本郷恵子、高林稔、清水久子、松沢純一、向井弘、下島工治、福沢一成、恩徳寺、小原文雄、北原勝、征矢文夫、植田光夫、征矢幸子、加藤達人、山崎雅子、丸山敏夫

◆西箕輪=西村幸男、唐沢親男、西村邦人 -

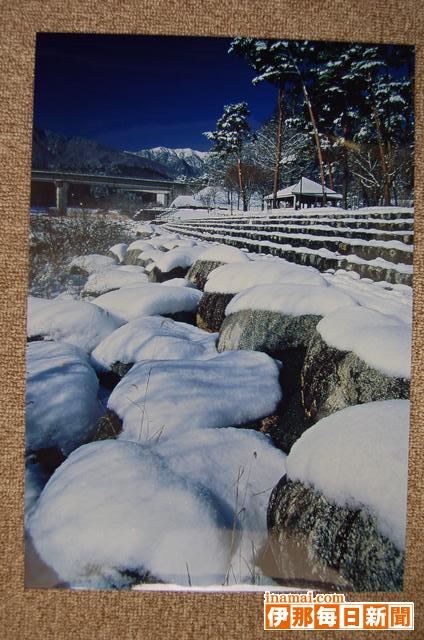

飯島町観光協会フォトコンテスト

飯島町観光協会(会長・高坂町長)は26日、「飯島町の自然・人」をテーマに募集した05年度フォトコンテストの審査会を農村改善センターで開いた。技術審査員の唐木孝治カメラマンや事業企画部会員、事務局ら16人が慎重に審査し、「自然の部」の特選に平沢繁美さん(飯島町)の「雪化粧」、「人の部」でも同人の「懐かしき光景」を選んだ。

コンテストには昨年よりも9人15点多い31人68点の応募があり、「自然の部」は25人40点、「人の部」には18人28点があった。

「自然の部」にはコスモス畑やそば畑、紅葉の庭園、与田切の桜、春の里山など豊かな飯島の自然を切り取った秀作がずらり。「人の部」には、飯島陣屋のいろりを囲む人々やカキを取ろうと手を伸ばす老人、お陣屋祭など人々の生活を感じされる力作が並んだ。

▽テーマに沿っているか▽飯島町の風景の特色が出ているか▽四季の変化を上手にとらえているか-などを観点に審査し、各部門ごと特選1、準特選2、入選4を選んだ。

唐木さんは「今年は町外者の応募が多く、認知度が上がった。写真的にレベルが高く、主催者の意図に沿った作品が多かった」と講評した。

審査結果は次の通り(敬称略)

◇自然▽特選=「雪化粧」平沢繁美(飯島町)▽準特選=「晩秋」久保村由人(伊那市)、「朝光お陣屋祭り」白石雅美(多治見市)▽入選=「花の木の落葉の庭園」片桐久司(飯島町)、「満開の中を」向山世男(伊那市)「晩秋」春日芳人(駒ケ根市)「春の里山」丹羽明仁(小牧市)

◇人▽特選=「懐かしき光景」平沢繁美(飯島町)▽準特選=「柿もぎ」小島福司(伊那市)「秋桜に輝く笑顔」佐藤正一(駒ケ根市)▽入選=「それワッショイ!」向山世男(伊那市)「公園桜祭り」久保村由人(伊那市)「お代官様竹林をゆく」深沢和香子(飯島町)「出荷を待つシクラメン」小林紀一(飯島町)

慎重に審査 -

飯島町教育長に大沢氏再選

飯島町役場で26日、教育委員の辞令交付式があり、高坂町長が大沢利光さん(65)=飯島町飯島=に人事通知書を手渡した。引き続き開いた教育委員会で教育長に再選された。任期4年、2期目。

交付に当り、高坂町長は「子どもの安全確保など課題は山積している。豊かな経験を生かして町の教育行政に尽力を」と期待した。

大沢教育長は「初心に返り、子育て支援や子どもの安全など難しい時期、飯島町の教育のために頑張ります」とあいさつした。 -

年長園児が麦踏み

「麦さん元気で大きくなって」-。中川村の2保育園の年長園児ら27人は26日、片桐のどんパンの会の麦畑約10アールで麦踏みをした。農村女性ネットワークや営農センターの大人15人も参加した。

園児らはうねに沿って1列に並び、雪の間に緑の葉を広げる麦の上を横歩きでギチギチと歩き、しっかりと麦を踏んだ。

麦は東山3号、先月14日、どんパンの会が筋まきした。麦は生えそろい、10センチほどに伸びた。

作業に先だって、農業改良普及センターの高橋博久普及員は「踏んで麦の根を土の中に押しこむことで麦が丈夫に育つ。ゆっくり、しっかり踏んで」と呼びかけた。

作業終了後、同畑で収穫した小麦を使ったおやきを味わいながら、互いに交流を深めた。

両園では、原料の小麦から生産する同会が焼いたパンを給食に利用していることから、園児らが麦踏体験を通じて、農や食に関心を持ってもらえればと、毎年、年長園児による麦踏みをしている。 -

みはらしの湯で橋爪まんぷさんのチャリティーまんが絵展

漫画家・橋爪まんぷさん(65)が来年の干支(えと)、戌(いぬ)にちなんで描いた30作品が並ぶチャリティーまんが絵展「ワンキャン犬々額々」が21日から、伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」で開かれている。

まんぷさんのチャリティー展は5年目。干支(えと)にちなんだまんが絵を展示するようになったのは未(ひつじ)年からで、十二支全部をそろえることを目標とする購入者もいるという。

例年、多くの購入希望者がいるため、作品それぞれについて購入希望者を募り、その中から抽選で対象者を選ぶようにしている。

今年は、犬にもじった「けん」がつく言葉の状況を犬たちがほのぼのと実演。

嫌(犬)煙とをテーマとした作品は、雨の中で傘を差しながらタバコを吸うホタル族犬を描いた作品で人間味が感じられる。ほかにも家財道具と妻を乗せた牽(犬)引車を引っぱる犬や、剣(けん)玉に頭をぶつける犬など、一枚一枚からさまざまなストーリーが伝わってくる。

橋爪さんは「なるべく大勢の方に楽しんでほしい」と話していた。

作品は来年1月21日まで展示した後、抽選で購入者を決める。まんが絵はA4サイズ額付で4千円。売り上げの一部は社会福祉のために寄付する。 -

正月用切花の販売

伊那市ますみヶ丘のグリーンファームは、早くも正月用の切花を買い求める人たちでにぎわっている。

今年は雪のためか、早くから切花を買い求める人も多く、出だしは比較的好調。寒さのため、花の咲きは遅め。しかし品揃えとしては、正月用のキク、センリョウ、ワカマツ、ナンテンなど、例年どおりのものが並んでいるという。

地物も多いナンテンは、全国的に見ても上伊那は有数地であり、多くの生産者が出荷している。

それぞれは、300円前後の束になって販売している。

今は、正月にあえて花を活ける家庭も少なくなってきており、正月用切花の販売量も年々減少しているという。

切花の担当者は「若いころに生け花を習った50代以上の女性は、今でも花を活けて正月を迎える習慣を大切にしているが、習ったことのない若い女性は、家庭を持っても生け花をしないことが多いのでは」と話していた。 -

明社協が寄付

22日、明るい社会づくり運動駒ケ根市協議会(堀内照夫会長)は7月21日に駒ケ根駅前商店街など市内7カ所で行った街頭募金5万5千円余りを市社会福祉協議会に寄付した=写真。中原正純市長は「社会奉仕への取り組みを通じて市の福祉増進に寄与する皆さんの尊い志に敬意を表する。毎年いただく寄付金は弱い立場の人のために使わせていただいている」と感謝の言葉を述べた。

寄付金は市社協の善意銀行に積み立てられる。 -

富貴屋建設親睦会が寄付

駒ケ根市の富貴屋建設の従業員らでつくる親ぼく会「吉和会」(伊藤俊之会長・21人)は21日、歳末助け合いの募金2万3千円を駒ケ根市社会福祉協議会に寄付した=写真。受け取った中原正純市長は「弱い立場の人への浄財を毎年寄付していただき、心から感謝する。福祉の現場で有効に使っていきたい」と礼を述べた。寄付金は市社協の善意銀行に積み立てられる。

吉和会は95年の阪神大震災を契機に毎年寄付を行っている。 -

「みのわ交番広報」子どもへの声かけに注意呼びかけ

箕輪町警部交番は、子どもへの声かけ事案の発生を受け、被害に遭わないための注意事項などを記した「みのわ交番広報」を作成し、注意を呼びかけている。

箕輪町内では10月中旬から11月末までに一人で下校していた小・中学生が声を掛けられる事案が連続して5件発生した。

被害に遭わないための注意事項は▽複数で登下校や外出する。暗い道や人通りの少ない場所は避ける▽声をかけられたら「いか・の・お・す・し」(行かない・乗らない・大声をあげる・すぐ逃げる・知らせる)を実行する-など。

未然防止対策として家族の迎えや付添い、通学路などの死角や危険な場所、安全な場所の指導、防犯ブザーの携行を挙げ、被害に遭いそうになったときは大声で助けを求め、すぐに家族や学校、警察に知らせるよう示している。

交番では、「地域住民の方は通学路や冬休み中に屋外で活動する子どもの見守りへの協力、家庭ではお迎えなど防犯措置や安全指導をお願いします」としている。 -

エーデルこまがねクリスマス忘年会

駒ケ根市のケアハウス・エーデルこまがね(福澤亘施設長)は22日夜、クリスマス忘年会を開いた。宴はろうそくに火をともすキャンドルサービスで静かに始まり、次第に歌や踊りなども出るなど盛り上がった楽しい会となった。

利用者約50人がテーブルに着くと部屋の灯りが落とされ、職員がろうそくの火を各自のテーブルのろうそくにともして回った=写真。揺らめく光がかもし出す幻想的な雰囲気の中『きよしこの夜』を全員で合唱。参加者はクリスマスの雰囲気にひたりながら、和やかなひとときを過ごした。 -

「いも焼酎 50周年“みのわ”」限定1千本を発売

箕輪町焼酎いも生産組合(柴正人組合長)は24日、町内の24酒小売店で町発足50周年にちなんだ「いも焼酎 50周年“みのわ”」を発売した。限定1千本のうち、Aコープみのわ店分の640本は完売、反響の大きさを伺わせた。

発売記念セレモニーには、生産者ら約20人が参加。

柴組合長(68)は、発売を喜び「来年は栽培面積を増やし、箕輪のブランドとして根づくようにしたい」と意欲を見せた。

来賓の桑沢助役は「まつぶさワインに加え、また一つ、特産物ができた」と地域の活性化につながることを期待した。

そのあと、生産者らは到着したばかりのいも焼酎を試飲。「芋の香りがあり、さらっとして飲みやすい。味がまろやか」と仕上がりに満足した様子で、焼酎をくみ交わした。「サツマイモを植えたときは、本当に造れるのかと思ったが、焼酎ができて夢みたい。来年の励みになった」と焼酎話で盛り上がっていた。

焼酎は、遊休農地の解消対策と地域活性化のため、焼酎用原料サツマイモを町内3カ所の畑約35アールで栽培。約7トンを収穫し、農協を通じて飯田市の醸造元「喜久水酒造」で仕込んだ。

来年度は、苗の植え付けから管理、収穫を焼酎ファンと一緒に取り組む考え。

価格は720ミリリットル、1100円。冷でそのまま飲むのがお勧めという。 -

湯たんぽは根強い人気

熱い湯を入れ、寝床で暖を取る「湯たんぽ」。相変わらず根強い人気がある。

伊那市通り町の金物「ウチヤマ」では、寒くなり始めた11月ごろから、年配者らが買い求めている。

一部屋に暖房器具が1台という時代。シーズン中に200縲・00個が売れたときに比べ、数は少なくなったものの、例年60縲・0個とコンスタントに売れている。

店内には金製(価格1380円)、プラスチック製(480円)の2種類を用意。金製は10年ほど使えるとあって、使用期間の短いプラスチック製よりも売れ行きはいい。

「湯たんぽにはやわらかく、しっとりとした温かみがある」そうで「足の冷えがある人は、集中的に足元を温めることができる」などの効果がある。

寒さが厳しくなると、暖房器具に切り替わるため、湯たんぽの売れ行きは下がるものの「ふとんの中心に湯たんぽを置き、寝るときに足元に置くと温かい」。

そのほか、同店では年末に、そば打ち用品やもちつき機などが売れるそうだ。

2310/(木)