-

飯島町商工会と中川村商工会が広域連携

飯島町商工会(坂井武司会長)と中川村商工会(宮下進会長)との広域連携にかかわる調印式が14日、飯島町商工会館であった=写真。来年4月1日広域連携を開始する。

両商工会の役職員ら25人が見守る中、坂下会長、宮下会長がそれぞれ「広域連携の協定書(広域連携による経営改善普及事業の実施協定書)」に署名した。

連携で、高度の経営指導を実施できる組織体制の強化を目指し▽経営指導員の役割分担、高度化・専門化への対応▽共通事業の整理統合により、効率化、経費削減▽財政基盤の強化-を進める。幹事商工会は飯島町商工会。実施期間・06年4月1日縲・7年3月31日(1年ごとの更新)。

県の07年度小規模事業者数300未満の商工会に対する補助金の50%削減方針を受け、中川村商工会が該当することから、両商工会は広域連携を検討してきた。飯島町商工会は11月9日の臨時総代会で、中川村商工会は5月20日の通常総代会で承認された。

飯島町の坂下会長は「円滑な指導体制の確立が連携の中で進むように」と期待。中川村の宮下会長は「飯島町商工会の温情に心から感謝し、小さいながらも一生懸命頑張りたい」とあいさつした。

また、来賓の商工連南信支所の佐々木信高支所長が「昨日の県会で広域連携する場合、85%の補助額の予定だったが、全額が補助されることになった」と報告、記念すべき日の朗報が参列者を喜ばせた。 -

日象展で東京都知事賞受賞

箕輪町木下

小松千絵さん(29)

日本表象美術協会主催の全国公募展第32回日象展(11月25日縲・2月1日、東京都美術館)で、初出品した日本画「ほろほろ」が東京都知事賞を受賞した。

日象展は、全国約450人の会員らで構成する総合的な美術団体展。受賞の通知に、「何があったのかなとびっくり。年上の方が多いので、本当に私でいいのかなぁとそればっかりです」。受賞作品「ほろほろ」(80M)は、フサホロホロチョウを描いた。

白いトラが来ると聞いて出かけた移動動物園で見たフサホロホロチョウ。「柄がきれいで見た瞬間にかっこいい!と思った。いかつい顔をしているのに声がピヨピヨしていて、見ていて面白かった」。生きているものを描きたい-という思いがあり、「フサホロホロチョウはものすごく存在感が強い。間違いなく生きている感じがする」と8羽描き、背景には銀箔をはった。

小さいころから絵が好きで、高校時代は美術部。動物や細かいものを描くことが好きで、空想画に近い作品も多く描いていた。美術の先生に日本画を勧められ、3年生のとき、本を参考に初めて描いたのは、夏椿の下にスズメをくわえた黒猫がいる絵。有名な画家の黒猫や夏椿の絵が印象にあったこと、当時飼っていた猫が鳥を捕ってくるのが上手だったことから出来上がった作品だという。

美術短大の日本画コースに進学し、卒業後も1年間は研究生として在籍し絵を学んだ。

実家に戻って家業を手伝い2、3年は絵を描いていなかったが、箕輪町の「ながたの湯」で展示をしている「MAながた会」に誘われ、5年ほど前から再び絵筆を持った。IAC美術展に出品して賞をもらい、今年は伊那美術展初出品で新人賞を受賞するなど各賞を受賞した。

「筆が遅いからなかなか思うようにいかなくて…」。大きな作品は下準備だけでも時間がかかり、仕上げるのに1年かかる。その間に、ながたの湯に展示する小品も描く。

題材は「植物・昆虫・鳥」。そのうちに動物も仲間入りしそうだという。「自分が実際見たものを描かないと嘘が入ってしまう。少なくとも自分が写真を撮ったものか、見たものでないと描かないようにしている」。

カメラを持ってあちらこちらを歩く。鳥が飛んでいるのを見ると写真を撮り、夏には昆虫やチョウがいると虫取り網をもって庭を走り回る。「知らない人が見たらちょっと怪しいかも…」と笑う。

捕まえた昆虫は、虫かごに入れてスケッチする。「後々使えるように、目に入って気になったものはストックしておく」。制作に取りかかるとき、描きためたスケッチや写真を組み合わせて構図を決める。

「絵は、自分の作りたい世界、作りたいものを表現できることが面白い」

今は、来年の展示会に向け準備中。頭の中に、ぼんやりとしたイメージが浮かんでいるところだという。 -

若者向け庭付き1戸建住宅「ガーデンハウス中田島」入居者募集

中川村は中川村片桐中田島地区に建設中で、来春完成予定の若者向け庭付き1戸建て住宅「ガーデンハウス中田島」の入居者を募集している。

木造平屋建て、瓦葺5戸。区画面積約317縲恂・28平方メートル、延床面積99・37平方メートル。3LDK。A縲廚3タイプ。オール電化(給湯・調理器具)、洗浄機能付き水洗トイレ、シャワー付きユニットバス、テラス、駐車場2台分、外物置1カ所。住宅料月額5万3千円程度、敷金3カ月分。

資格は持ち家がなく、将来にわたり中川村に居住を希望する人。概ね40歳以下で06年4月現在、子どもを養育、またはこれから養育しようとする夫婦世帯(6月末までに結婚予定も可)。中川村在住か、入居時に村に住所変更できる人。申し込み期間15日縲恬・N1月17日。申し込み多数の場合は村選考基準により決定。

入居時期06年3月20日頃(予定)。

詳細は役場(TEL88・3001) -

こまくさ園が10周年クリスマス

飯島町社会福祉協議会(堀越幸夫会長)が運営する小規模通所授産施設こまくさ園は開設10周年を迎え、8日、町内で記念式典とクリスマス会を開いた。利用者や家族、職員、ボランティアら約50人が参加し、節目を祝い、さらなる発展を誓った=写真。

堀越会長は「95年4月の開設以来、手探り、試行錯誤の連続の中で、10年を迎え、ようやく充実して運営できるまでになった」と振り返り「厳しい環境の中で咲くコマクサのように、しっかりと根を張り、可れんな花を咲かせて」とあいさつ。 来賓の初代園長、小池良衛さんはコマクサの花の写真を披露し「小中学校の校歌に駒草が歌われていることから、園の名称にした」と紹介した。

10年勤続利用者の紹介で式典を閉じ、クリスマス会に移った。

熊崎安二前社協会長の発声で乾杯、ジングルベルを歌い、家族会の花笠音頭などで盛り上がった。

同園は95年4月、利用者8人と職員3人で開所。受託作業やEMぼかし、廃油石けんなど自主事業を行う。96年簡易炭焼き窯を設置し、竹炭づくり、カレンダー制作販売。01年7月、消防署跡地に移転。03年4月、運営主体を社協に変更。同年11月簡易紙漉き装置を導入。現在、利用者は16人。 -

郷土研究会が講演会

飯島町の郷土研究会(桃沢匡行会長)は10日、飯島町の成人大学センターで、講師に元七久保小学校長の春日博人さん(伊那市)を招き、講演会を行った。

会員ら20人が「今、なぜ天竜通船か-先人の豊かな発想に学ぶ」と題した講演に耳を傾け、先人の暮らしや工夫に理解を深めた。

この中で、春日さんは「伊那市の入舟と言う地名に山国なのになぜ、入舟なのかと興味を抱いた」と話しはじめ、井月の俳句「柳から出ていく舟の早さかな」「春風に待つ間ほどなく白帆かな」を紹介し「当時は天竜川の急流に、ひっきりなしに舟が通っていたことがわかる」とした。

また、古文書を示し、「高遠藩は宮田と東伊那に番所を設け、通行する船や筏(いかだ)に手形の提示を求め、暮れ六つ(午後5時)以後の通行を禁じた。送りを見れば、高遠の奥から石灰を下伊那に、高遠産米を江戸に回送したことも分かる」と話し、会員の興味をそそった。 -

R361沿線の屋外広告物禁止地域の指定

国道361号沿線の屋外広告物禁止地域の指定について、伊那市・南箕輪村は近く、県に意見書を提出する。施行は来年2月上旬を予定。

指定は権兵衛トンネル開通で、看板やはり紙、広告塔など屋外広告物の乱立が予想されることから、景観を保全するもの。禁止地域はトンネル東坑口から伊那市川北までの延長約7キロ、両側100メートル。

土地や建物の権利者は203人(伊那市分)で、そのうち73%の同意を得ている。既存の屋外広告物は5事業者23件あるが、指定のあった日から3年以内に撤去することで、理解を得た。

14日、伊那市議会経済建設委員会で報告があった。 -

箕輪町議会一般質問

◆箕輪北小学校通学路の町道2号線の歩道確保について桑沢幸好議員が質問した。

平沢豊満町長は、「駐車場になっている敷地を、階段をつけて通れるよう対応を考えている。PTA、地元が地主と折衝する形で進めている」と答えた。

◆町道4号・8号線交差点改良と春日街道木下地区歩道設置について春日巌議員が尋ねた。

町長は、「4号線・8号線の交差点は06年度に対応したい。春日街道の歩道整備は松島の北から始める予定」とした。

◆障害者自立支援法の自己負担減免に関する資産などの調査方法について三井清史議員が尋ねた。

町長は、「町が調査することになるが、調査はあくまで自己申告を前提にやる。それを裏付けるさらなる調査は恐らくできないと思う」と答えた。

◆木下南部西部線の調査検討状況を松崎久司議員が尋ねた。

町長は、「勾配があり、ある程度の法面確保には10数戸の移転が必要。道が開いても乗り込めないということもあり効果が少ない。町道4号線の改修による対応が現実的かと思う」とした。

◆自動体外除細動器(AED)の導入について三沢興宣議員、唐沢荘介議員が質問した。

町長は、「ながた荘、ながたの湯は来年度導入を検討している。人が多く集まるところ、必要なところに導入していく」と答えた。 -

宮田観光開発の4施設「改築の考えはない」と清水村長答弁

宮田村の第3セクター・宮田観光開発が経営する観光ホテルと駒ケ岳の3つの山荘(山小屋)について、清水靖夫村長は13日、現時点で改築する考えがないことを明らかにした。村議会12月定例会一般質問で答え、当面はサービスの見直しなども含め社内の体質改善に取り組んでいくと改めて示した。

牧田茂成議員が、各施設の老朽化が観光客の減少を招いている一因ではと指摘。「旧態依然ではお客様に満足してもらえない。ニーズに応じた施設整備も必要」と質問した。

清水村長は「具体的にどうこうする段階にない」と言及。「企業経営として成り立ってこなかった過去を振り返り、会社が自立するための体質改善、債務の償還が当面の対応」と答えた。

同社は村などが出資し、今年3月期決算における金融機関からの借入残高は5億円4600万円にのぼる。

社内外には施設の改築で経営向上を図りたいとする意見もあるが、同社の債務は全額村が保証していることもあり、村民からは経営そのものに対して厳しい目が注がれている。

村長の答弁は、経営に対する信頼回復を優先し、ソフト面の充実を改めて内外に示す格好となった。 -

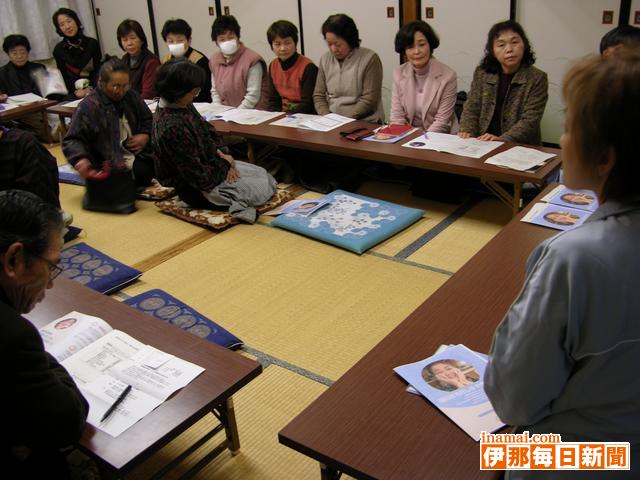

町1区で認知症理解の学習会

宮田村町1区で13日、認知症の理解を深めようと学習会が開かれた。区内で宅幼老所「わが家」を運営する大石ひとみさん、村高齢者福祉係の高山可代子さんが、認知症高齢者との接し方について説明。笑い声が絶えないわが家の日常生活をビデオで紹介し、「否定するのではなく受けとめる。聞き役になってあげて」と呼びかけた。

区と保健補導員、民生員が共催。「正しい知識を学びたい」と初めて開き、約30人が参加した。

利用者の半数以上が認知症の「わが家」。「昼寝の時には、添い寝しようと若いスタッフのとりあいになる」と大石さんがビデオで紹介すると、「やっぱり若い人がいいんだねぇ」と参加者からは笑い声も漏れた。

「認知症の人たちは、不安と葛藤と戦っている。私たちは気持ちで寄り添い、孤独にさせないようにと心がけている」と大石さん。

一人ひとりの記憶にあわせて、時には娘になったり、孫になったりもすると説明し、「私たちの仕事は女優かな」とも続けた。

また、介護者がひとりで問題を抱え込むのではなく、息抜きをすることが大切と指摘。宅老所やデイサービス、村の相談窓口などの積極的な活用を呼びかけた。

高山さんも「早く認知症に周囲が気付き、あたたかい声かけとまなざしが大切」と訴えた。

主催した区保健補導員の宮木まさ子さんは「これが突破口になって、さらに理解を進めたい」と話していた。 -

伊那共同作業の家でクリスマス会

伊那市の伊那共同作業の家で15日、クリスマス会があった。

同施設のクリスマス会は例年、市内にある共同作業所2つと合同で開き、今年も「輪っこハウス」と「ユイマール共同作業所」の利用者が集まった。

今年は、伊那市の天竜河畔病院職員や伊那ライオンズクラブの公衆委員会会員らがボランティアで施設を訪問。ゲームや歌、ダンスなどを披露し、利用者たちを楽しませた。

伊那LC公衆委員会は例年、市社会福祉協議会の「ふれあい広場」に参加していたが、マンネリ化した活動を見直し、今年は「障害を持つ人たちについてもっと知ろう」とクリスマス会への参加を企画した。 -

竹内美津子(たけうち・みよこ)さん

-

中央保育園お楽しみ会

宮田村の中央保育園はこのほど、園児が歌や劇、手遊びなどを披露する「お楽しみ会」を開いた。多数の保護者らが詰めかけ、我が子、我が孫が楽しげに取り組む姿に声援を送った。

多彩な発表で、各園児の個性がでるように演出。大きな声で歌ったり、体全体使って表現したり、誰もが主人公になった。

パパやママを前にして、いつも以上に張りきる子どもたち。元気な声が会場いっぱいにこだましていた。 -

クリスマス贈り物づくり

南箕輪村公民館と村図書館は11日、「クリスマス贈り物づくり」を村民センターで開いた。小学生ら40人が、ハーブのいい香りがする贈り物を熱心に作った。

クリスマスにちなんだお話で絵本「あのね、サンタの国ではね…」の読み聞かせを楽しんだあと、贈り物づくりに取り組んだ。

作ったのは「クリスマスのタペストリー」。講師の伊東瑞枝さんに教わりながら、壁に掛けられるようひもを付けた赤色の布に、クリスマスツリーに見立ててローズマリーの枝をはり、ビーズ、綿、金銀などの色紙を自由にはった。

メッセージカードは、星型に切り抜いた金銀の紙をはったり、思い思いに絵や言葉を書いた。家族皆へのメッセージをそれぞれ小さい紙に書き、カードにまとめて留めている子もいた。 -

「障害者の日」のつどい

伊那市福祉団体連絡協議会主催の05年「障害者の日」のつどいは11日、伊那市役所多目的ホールであった。100人近くが参加し、障害者自立支援法の解説や駒ヶ根市の大法寺住職・藤塚義誠さんの講演を熱心に聞いた。

だれもが安心して暮せる地域づくりを市民皆で考えよう-と開催。障害者自立支援法について、市の福祉課長が説明した。

自立支援法は、障害保健福祉の総合化、制度の持続可能性の確保、自立支援型システムへの転換を目指す。障害ごと異なる法律によって提供されていた福祉サービスを一元的に提供する、就労支援を抜本的に強化する、支給決定のプロセスを明確化する-など主な内容を紹介した。

ライブ、市内共同作業所の製品販売もあった。 -

本郷第二コミュニティセンターしゅん工式

旧公会所の老朽化などに伴って飯島町の本郷第二耕地が7月から建設を進めていた本郷第二コミュニティセンターがこのほど完成し11日、しゅん工記念式典と祝賀会が現地で開かれた。工事関係者や地元住民など約70人が出席した祝賀会のあいさつで同耕地総代の山口勝美さんは「公会所の新築の話はかなり以前から出ていたものの、町で一番小さい耕地だけに建設のめどが付かず、何度も立ち消えになってきた。多くの人の苦労があったが、この度住民の労力提供など関係者の努力で無事完成できたことに感謝している。今後大切に使っていきたい」と完成の喜びを述べた。

新公会所は木造平屋建てで延べ床面積142平方メートル。多目的ルーム2室(30畳、11畳)のほか、調理実習室、トイレなどを備えている。事業費は約2100万円。うち約1240万円は自治総合センターの宝くじ助成金が充てられた。 -

市単独課税導入難しい

13日、駒ケ根市の中原正純市長は開会中の市議会12月定例会の一般質問で竹内正寛議員の「税収の補てんのため市単独課税を導入する考えは」との質問に答えて「全国的には導入した自治体もあるが、駒ケ根市としては観光振興の観点からも現状での導入は難しい」として、当面取り入れる考えのないことを明らかにした。

赤穂東小学校正門前の土地開発の状況と、道路を市道に認定した経緯などについて説明を求めた大沼邦彦議員の質問に対し小林晃一教育次長は「開発は現在凍結した状態。今後も地域住民と懇談を行っていく」と答えた。

市単独課税について中原市長は「趣旨は十分理解できる。効果と課税コストについての検討は必要」としながらも「市を訪れた人への課税は観光振興の観点からも妥当かどうか竏秩B現状での導入は難しいが、今後の検討課題としたい」と述べた。

赤穂東小学校正門前の道路を市道に認定した経緯について小林教育次長は「行政は本来公平・平等だが、学校前への3階建てマンションの建設は児童の安全や景観の面で教育環境を著しく阻害するものと考え、急きょ議会に諮った」として、市道認定はやむを得ない措置だったとの考えを示した。 -

悠生寮慰問

宮田歌謡曲友の会(藤田宜久会長)は11日、駒ケ根市の知的障害者福祉施設悠生寮(菅沼義郎寮長)を慰問に訪れ、自慢ののどを披露して利用者らを喜ばせた。ステージに登場する会員が代わる代わる歌う石原裕次郎、五木ひろし、三橋美智也、天童よしみなどのお馴染みの歌の数々に、集まった利用者らは手拍子を打ったり一緒に歌ったりして楽しいひとときを過ごした。終盤、飛び入りで登場した利用者が『北国の春』を歌い始めると客席からも合唱が起きるなど、会場は大きな盛り上がりを見せていた=写真。

同会は25年前の設立以来、各地の老人ホームや障害者福祉施設を慰問するなどの活動を続けている。悠生寮を訪問するのは昨年に続いて2回目。 -

クリスマス子ども会

駒ケ根市教育委員会と駒ケ根VYS(ボランタリー・ユース・ソーシャルワーカー)は11日、毎年恒例のクリスマス子ども会を市民体育館で開いた。未就学児や小学生、保護者ら約120人が集まり、ゲームや歌、パネルシアターなどで楽しいひとときを過ごした。主催者扮(ふん)するサンタクロースも登場し、子どもたちに落書き帳のプレゼントを手渡した。

「新聞紙リレー」はハードルのように並べた新聞紙を次々に飛び越えていくゲーム=写真。コースに並んだ新聞紙は小さい子には低く、大きくなるに従って高くなる。子どもたちは連続ジャンプで汗だくになりながら歓声を上げてゲームを楽しんでいた。 -

クリスマスベルつくり講習会

中川村の手芸愛好会「編夢(あむ)の会」(半沢貴子会長、18人)は11日、籐でつくるクリスマスベルの講習会を同村片桐田島のア・ラ・ソンテなかがわで開いた。親子ら約10人が参加し、籐で編んだ温かい風合いのベルを作った=写真。

ベルは水につけて柔らかくした太さ2ミリの籐を縦横に使って円形を作り、頂部とすそ部の丸みをつけながら立体にして約20センチの高さに編み上げ、最後にリボンや花などの飾りを付けて完成。参加者は「丸みをつけるのが難しい」と言いながら、籐を折ってしまわないよう慎重に製作に取り組んでいた。

半沢さんは「昨年、中学生にクリスマスベルの製作指導をしたところ、ユニークな作品が多くて感心した。今年は一般の人にも楽しんでほしいと講習会を企画した」と話していた。 -

南箕輪村子育てサロンでクリスマスケーキづくり

南箕輪村のボランティアセンターで12日、子育てサロンがあった。30組の母親と子どもが参加。伊那市の洋菓子店・菓匠Shimizuから、シェフ・パティシエの清水慎一さんを講師に迎え、クリスマスケーキのデコレーションに挑戦した。

清水さんは昨年、村社会福祉協議会の福祉体験教室でケーキ作りの講師を務めた。そのつながりで今年、子育てサロンの講師を依頼した。

幼児の待ち時間が長くならないよう、スポンジはあらかじめ準備したものを使用。清水さんは、生クリームの泡立てから飾り付けまでの作業を説明しながら披露。参加した母親たちは、清水さんの鮮やかな手つきに見入っていた。

参加者も、協力し合いながらデコレーションに挑戦。会話も楽しみながら、ホイップクリームや季節のフルーツを丁寧にデコレーションし、色とりどりのケーキを仕上げた。 -

どうぞのいすでリース作り

伊那市東町の福祉事業所「どうぞのいす」で10日、地元の天然素材を利用したリース作りがあった。

同事業所が主催する「里山の森ハイキング」に参加している一般参加者など8人がリース作りに挑戦。ハイキングは、どうぞのいすで自主製作する製品「里山のレンガ積み木」に使う地域の木について学ぼう竏窒ニ、月1度ほどしているが、冬期は木の葉が落ち、葉の様子が観察できないため「拾った木の実でリースづくりをしてみよう」という話になった。

リースには参加者それぞれが持ち寄った地元の木の実や葉っぱなどを使用。ドングリやトチ、ヒマラヤスギなどの木の実などを、思い思いに飾り付け、温かみのある優しいリースに仕上げていた。 -

来年度予算、子育て支援を重点に

宮田村議会12月定例会一般質問は13日開き、清水靖夫村長は来年度予算の重点に子育て支援を示した。庁内では保育園と小中学校で分かれていた担当部署の一元化も視野に入れるなど教育支援体制の再整備も検討しているが、新たな事業も盛り込んで充実を図る考えだ。

専任職員を配置して子育ての相談や交流の場所とする「つどいの広場」など、新規の子育て支援策を検討中。清水村長は本紙の取材に「村の次世代支援計画に基づき、優先順位をつけて事業化したい」と説明した。

保育園は住民福祉課国保児童係、小、中学校は教育委員会と担当部署が分かれている体制についても、村長は「再構築も含めて効果的な支援になるよう検討していく」と取材に答えた。 -

議員定数問題再燃、アンケート結果を実現する集会

中川村議会の議員定数問題が再燃した-。住民有志は16日午後7時から、村基幹集落センターで初の「議員定数アンケート結果を実現する集会」を開く。議員OBや有識者ら8人が発起人になり準備を進め、アンケート最多の「10」を主張した6議員も行動を共にする考え。

同村議会は9月定例会で議員定数を現行の「16」から「12」に削減する条例改正が議員発議で提案され、賛成9、反対6で可決された。

審議に先立ち、議員定数問題特別委員会が7月、実施した住民意向調査では10人が最多42・7%、8人を含め、10人以下は65・37%を占めた。しかし、同委員会は地方自治法の議員定数や議員責務などを挙げて「12」が最良と報告、これを受けた本会議では「10」を主張する議員から修正案が提出されたが否決された。

住民からは「3分の2の住民が10人以下という判断しているにもかかわらず、定数を12とした議決は住民の意向を無視している」「アンケートを行った以上、村民の声を最大限尊重すべき」などの声が高まり、議員定数の再度の審議を求め、集会を開く。 -

伊那東部中 2年連続で最優秀賞

こども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会(11日・東京都)の中学校合唱部門で、伊那市の東部中学校合唱部(唐沢流美子教諭、81人)が昨年に続き最高賞の最優秀賞を手にした。

長野、静岡、新潟県からテープ審査、地区大会、県大会の予選を勝ち進んだ9校が出場した。東部中は2、3年生の55人がステージに立ち、組曲・御柱祭の情景より「深(み)山にて」「里曳き」の2曲を混声4部合唱で披露。見事2年連続、5回目の受賞を果した。

合唱部は本年度、全国につながる大会に2度出場するが、結果は思うようにいかず。生徒たちは今大会を最後のチャンスと思って出場。登内志保部長は「皆がこのステージに想いを込めていた。今までにない一体感のある発表ができ満足している」と喜びを語った。

唐沢教諭も「生徒たちが死ぬ気で練習した成果。最高の合唱を披露できたと思う」と目頭を熱くした。

合唱部男子のなかで、3年間在籍するただ一人の志賀浩介君は男性パートをけん引。「歌は技術だけでなく、人間としての成長も重要だった。3年間を降り返るとさまざまなことを学んだ」と胸を一杯にした。

06年1月29日にある全国大会は、今大会の模様を録音したテープで審査。全国7ブロックの最優秀賞校から日本一が決まる。 -

伊那市で交通安全街頭啓発

年末の交通安全運動(11縲・1日)の一環として12日、伊那市役所前の市道で山寺義士踊り保存会や伊那警察署、伊那交通安全協会などの関係者約60人が参加して交通安全の街頭啓発をした。

参加者は赤穂浪士の装束で身を固め気合を入れて・ス交通事故打ち止め・スの啓発活動に出発。「運転中の携帯電話はやめましょう」などと記した旗を掲げてパレードした後、「高齢者の交通事故防止」「飲酒・夜間の交通事故防止」などを呼びかける配布物600セットを信号待ちのドライバーに配った。

伊那署管内の11日現在の交通事故件数は570件で前年同期と比べて30件減、死亡は5人で1人減、けが人は727人で33人減少。そのうち、高齢者のかかわる事故は165件で15件増、飲酒運転による事故は17件で9件増加している。

伊那署の櫻井誠副署長は「交通事故数は減少しているが、年の瀬も迫り慌ただしくなっているので注意を。地域の人が楽しくお正月を迎えられるよう、住民への交通安全意識の高揚に協力してほしい」とあいさつした。 -

新伊那市長選へ小坂氏が出馬の意向

伊那市・高遠町・長谷村の新伊那市発足に伴う伊那市長選挙の出馬について、伊那市長の小坂樫男氏(70)=小沢=は新市発足など大きなターニングポイントを迎え「責任上やらざるを得ない」と出馬の意向を明らかにした。

後援会の意思決定がされておらず、高遠町・長谷村長にも相談しながら、来年1月中に表明する。

13日の市議会定例会一般質問で、保守系4会派を代表して伊藤泰雄議員が「新市への移行をスムーズにし、軌道に乗せる義務がある。市長以外に考えられない」と尋ねた。

小坂氏は、市長選に立候補した当初から3期12年を限度に自ら身を引くべきと心に決めていたという。新市発足は3期目の途中で、来年度には上伊那広域連合のごみ処理施設建設地を決めなければならないとし「皆さんの期待に添える答えができるかなと思う」と述べた。

市長選は来年4月30日に投開票の見通し。

小坂氏は上伊那農業高校卒。県職員を経て、94年から伊那市助役、96年から市長を務めている。3期目。 -

【記者室】「愛」ある世の中に

箕輪町であった人権講座で、「人の立場を思いやれる心、互いを大切にすることが人権の基本」と講師は話した。小学生殺害のニュースなどから「そこには人権もなにもない。衣食足りて礼節を知るというが、衣食足りて殺伐となってしまった」と嘆いた▼殺人事件や虐待など恐ろしいニュースが多い。子どもたちを守ろうと自治体や教育関係者が緊急対策会議を開き、箕輪町も今週予定する。こんな会議が必要な社会になっていることがとても悲しい▼清水寺で発表された今年の漢字は「愛」。「現実は愛でいっぱいとは言えない世の中を、愛で染めたいという人々の気持ちが反映されたのでは」と報道された貫主の話のように、愛で満たされる世の中になってほしい。(村上記者)

-

シルバー人材が障子張り講習会

師走を迎え、駒ケ根広域シルバー人材センター飯島地区は7日、飯島町親町のコスモス園で、小島紙店(駒ケ根市)の平沢徹さんを講師に、障子張り講習会を開いた。

会員ら27人が参加、まず、黄ばんだり、破れた障子紙をはがす作業から取り掛かった。障子のさんを湯でぬらし、浮かせて古い紙をはがし、ぞうきんでさんの汚れを落した。

障子張り専門ののりを水で伸ばし、はけでさんにのりを乗せ、ロールに巻かれた障子紙を置き、そっと転がして張り、手で中から外にしわを伸ばした。

張り終えた障子から、スケールを使って、四方を切りそろえた。

平沢さんは「のりは塗り忘れがないように。体と紙を平行にして、ロールを転がす。張ったら、すぐにカットする」などポイントを指導した。

参加者は「プロのやり方は違う。早くきれいに張れた」と、しきりに感心していた。

飯島地区には年間一般家庭から障子の張り替え依頼が20件ほどあるとか。 -

高遠町図書館開館20周年で「あゆみ」作成

高遠町図書館は、1986(昭和61)年12月2日の図書貸出開始から20年目に突入し、このほど、冊子「開館20年 図書館のあゆみ」を作成した。

沿革で、町内の保育園と小学校への配架の始まり、図書館記念日の制定、開館15周年フェスティバル、貸出冊数100万冊突破など、これまでの主な出来事を掲載。

1830(文政13)年に中村元恒と井岡良古によって高遠文庫を創設、1908(明治41)年に、青年有志や小学校教員によって会員制の図書館として高遠図書館を開設したことなども紹介している。

「数字で見る図書館20年」では、総貸出冊数と登録者数、年度ごとの住民1人当たりの平均貸出冊数と、総貸出冊数の推移などを掲載。「ベストリーダー」として、91縲・4年度まで、一般書、児童書、絵本の3分野別に、年間一番読まれた本も載せている。

さらに、古文書館の所蔵古文書、図書館で出版した本昨年度までに18回あった百人一首大会の歴代優勝チーム、希月舎文庫や進徳館蔵書本についても掲載している。 -

伊那技専生徒、県産材を使った建物づくりに挑戦

これから大工になる人材に県産材の良さを知ってもらおう竏窒ニ、県産材の利用普及に取り組む県の認定グループ「寺子屋信州木づくりの家」は、伊那技術専門校建築科の生徒らと共に、県産材を使った建物の建築を進めている。

地元の建築士、設計士などでつくる同グループはこれまでも、県産材の住宅見学会などを開催。県産材の良さをアピールしながら需要向上を目指している。

今回は伊那技専生徒らに、県産材建築物の建設作業を手伝ってもらうことを企画。大工の高齢化が進む中、若い人材を育てながら県産材普及にもつなげることを目的としている。

生徒が作業を担当しているのは箕輪町に建設中の倉庫。設計士・若林晴二さんの設計図に基づき、骨組みから上棟までを手がけている。

普段の実習は輸入材を利用している生徒らは、県産材特有の固さに戸惑うこともあった。しかし、実際の作業を通して県産材の感覚を実感したようだった。

上棟後は同グループの建築士らが仕上げを行う。

倉庫の横に本職大工が建設している県産材住宅と共に、3月に完成する予定。

1712/(水)