-

伊南行政組合消防本部が救急技術訓練

伊南行政組合消防本部は22日、飯島町体育館と駐車場で、職員ら45人が参加し、救急技術訓練を行い、レベルアップを図った。

職員が被災者(模擬患者)に扮し、交通事故現場や自殺、運動中に倒れる、大地震発生でけが人多数など、救急現場を5ステーションを設けた。3人1組の救急隊が各ステーションを10分づつラリー方式で救急処置を行った。

交通事故現場では、救急車で到着した隊員らは安全確認した後、、車両の下から、慎重にけが人を引き出し、意識や呼吸、出血などの確認のほか、視診、触診し、固定して救急車に収容した。その間6分かかった。

大地震発生現場では、混乱する現場の状況を再現、建物の外に避難誘導したり、けが人には的確に処置をした。 -

中川中教室がアンフォルメル美術館に

中川村の中川中学校は村内のアンフォルメル美術館から作品9点を借り受け、美術室を「アンフォルメル中川中美術館」とし、作品を鑑賞し、模写する美術科授業を展開している。

文部科学省の「学校への芸術家派遣事業」を導入、美術館の運営、管理する画家の横前秀幸さんと、同校の千原厚教諭が指導に当った。

22日は2年1組35人の2回目の授業。前回作品を鑑賞し、感じたこと、考えたことをメモした。今回は自分が1番好きだと感じた作品を選び、作者の思いや表現意図などを想像し、読み取り、使う色、色の乗せ方、筆使い、描き方など考え、伸び伸びと模写した。

赤と黒の対比が面白いインパクトのある絵を選んだ宮島雄策君は「色づかいに強くひかれた」。多彩な色を用いた作品を模写する、森本華世さんは「色がきれいで、描くのが楽しい」と笑顔を向けた。

横前さんは「概念でなく、直感だけで描く。型にはめ込まない面白さ、心を開放し、心で絵を見る勉強になる」と話していた。

次回は自分が選んだ作品を、筆使いや色使い、使った色など5つの観点で再び鑑賞し、自分が感じたことを発表し合う。また、自分で抽象作品を作り、文化センターや校内などに展示、多くの人に見てもらう。 -

七久保高齢者クラブでスイトン祭り

##(見出し(1))

友愛スイトン祭にぎやかに

##(見出し(2))

飯島町七久保の高齢者クラブ(宮下兵衛会長)の友愛スイトン祭りは21日、七久保林業センターでにぎやかに開かれた。150人が出席し、戦中戦後の食糧難時代に思いを馳せ、肉や野菜たっぷりのすいとんに、平和をかみ締め、交流を深めた。

役員がサトイモやカボチャ、ニンジン、シメジなどの野菜やキノコを持ち寄り、協力し合って調理した。すいとんの煮える、おいしそうなにおいが漂い、祭りの始まり。

宮下会長は「シベリアに抑留された人、ビルマで戦った人、すいとんを食べて飢えをしのぎ、銃後を守った夫人たちなど、戦中戦後の厳しい時代を思い浮かべながら、すいとんを味わい、冬を乗り越えよう」とあいさつ。

参加者は酒を酌み交わしたり、熱々のすいとんを味わい、「昔食べたすいとんは粉はばさばさ、肉も入らず、こんなにおいしくなかった」「野菜の替わりの野草がいっぱい入っていた」など話していた。

ステージでは趣味のグループによる踊りやカラオケ、演歌体操などで盛り上がった。

「今のすいとんはおいしいね」 -

酒井さんが1年4カ月ぶりに演奏活動再開

宮田村北割区のマリンバ奏者酒井保美さん(33)が、精神障害と左半身がしびれる病気に悩みながらも1年4カ月ぶりに演奏活動を再開。先月自身が患者として通院する駒ヶ根病院(駒ヶ根市)の病院祭でコンサートを開き、同じ心の病と闘う仲間にエールを贈った。理解がないまま偏見が残る精神の病気。「いつか仲間全員が病気を隠すこともなく暮らすことができたら」と活動は続く。

「コンサートが終わった後、本当に腰が抜けちゃった。それだけ緊張していたのかも」と酒井さん。しかし、ブランクを感じさせずアンコールを含む計9曲を見事に演奏した。

会場に詰めかけた患者や家族、医師ら約60人は熱心に耳を傾け、演奏中に席を外す人は1人もいなかった。

「つたない演奏なので、私には気持ちを伝えることしかできない。それなのにみんな感動してくれて」と振り返る。

酒井さんは10年ほど前に精神障害を発症。さらに4年ほど前には骨が血管を圧迫し、左半身がしびれた状態になる「胸かく出口症」を発病した。

それでもリハビリしながら、昨年からは宮田村の福祉交流施設「なごみ家」に職員として勤務。

精神の障害について少しでも多くの人に理解を深めてもらおうと、自身の病気も告白して活動に取り組んでいる。

駒ヶ根病院のコンサートから約1カ月。通院するだけだった病院で、変化がおきた。演奏を聞いてくれた患者らが、気軽に声をかけてくれるようになったという。

「最初は遠慮しようと思っていたコンサートだったのに、新たな人とのつながりも持てた。今後もちょっとした演奏会がやれればいいですね」。 -

おやじ塾がそば打ち

中高年の男性がさまざまな挑戦をする宮田村公民館の「おやじ塾」は22日、そば打ちを体験。悪戦苦闘したが、男っぽくコシのあるそばが完成した。

参加した17人の大半はそば打ち初体験。村教育委員会の小池孝さんから手ほどきを受け、さっそく挑戦は始まった。

「もっと力を入れんきゃ」「水が少ねぇぞ」とワイワイにぎやか。「オレに任してみろ」など、男性らしく豪快に作業を続けた。

できたてのそばを全員で試食。手作りならではの味に納得の表情をみせた。

おやじ塾は春から毎月1回開いてきたが、今年はこの日が最後。そばに舌鼓を打ちながら、来年挑戦したいことを話し合っていた。 -

商工会と議会が懇談

宮田村商工会(前林善一会長)は22日、村議会産業建設委員会(牧田茂成委員長)と懇談会を開いた。商工業活性化に向けた情報収集と迅速な提供を村側に要望。農地を含めた柔軟な土地活用も求めた。建設部会は厳しい業界の現状を説明。村発注の公共事業を増やしてほしいとするなど、切実な声も聞かれた。

商工会理事と村議約20人が出席。商、工、建設の各部会ごとに現状説明したが「景気回復と言われるが、我々のような零細企業は悲惨な状況が続いている」と口をそろえた。

黒河内勇雄建設副部会長は「とにかく生き残っていきたいが今が限界点」と訴え、道路の修繕や治水など必要な公共建設事業が村内には残っていると指摘。

「自立で村の財政は厳しいと思うが、有利な補助など活用して事業をしてほしい」と呼びかけた。

他の理事らも、農業振興地域の除外促進による宅地化、企業誘致について期待。農産物ブランド化の推進や後継者問題まで話しは及び、村の支援と指導体制の確立を求めた。 -

町道鉾持神社線の舗装完成

高遠町が進めていた町道鉾持神社線の舗装工事が終了し23日、開通式があった。氏子員ら関係者約30人が出席し祝った。

工事は鉾持神社社務所に通ずる続く110メートルの道路。だるま市をはじめとする年間10祭事には多くの人でにぎわいをみせるが、砂利道で利便性が悪かった。

「緊急車両の通行もできなく、困難が生じていた」(同神社)ため、総代会や地域住民が町道の認定を町に要請。町側は6月議会で認定し即日、着工した。事業費約200万円。

伊東義人町長はあいさつで「完成を契機に、鉾持神社がますます上伊那の観光の中心になれば」と期待した。 -

経営所得安定対策等大綱

関東農政局が説明会

関東農政局長野農政事務所が主催する「経営所得安定対策等大綱」についての説明会が24日、伊那市狐島のJA南信であり、市町村・農業委員会・土地改良区・JA・県の機関などから300人が集まった。県内では18日の長野県民文化会館に次いで2回目。

同大綱は、3月に閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計画」に基き、(1)品目横断的経営安定対策、(2)米政策改革推進対策、(3)農地・水・環境保全向上対策窶狽フ具体的方針として農水省が決めた。

(1)の品目横断的経営安定対策の骨格は、複数の作物の組合せで営農されている水田作・畑作に、従来のように品種別ではなく、農業の担い手の経営全体に着目して財政支援をするというもの。対象となる担い手を、・ス認定農業者、・ス集落営農組織、・ス特定農業団体(またはこれと同様の用件を満たす組織)にしぼった。諸外国との生産条件の格差是正のために直接支払をすると同時に、販売収入の変動が経営に大きな影響を及ぼす場合には積立金からの補填をする。

(2)の米政策改革推進対策は、(1)の品目横断的経営安定対策が導入されることになったことを踏まえ、02年12月に政府が決めた米政策改革大綱に基く施策との整合性を取るためのもの。担い手と認定された農業生産者に、担い手経営安定対策ならびに稲作所得基盤確保対策として支払っていた支援を、品目横断的経営安定対策に一本化した。

一方、担い手に認定されていない生産者を対象にした産地づくり対策も引き続き実施するとした。

(3)は地域における農地・水・環境の保全や、農業者ぐるみの先進的な営農活動を支援するもの。

農業に関わる国の施策が次々と打ち出されており、その整合性をとるための説明が多義にわたり複雑だが、水稲を軸にした営農活動への財政的支援の問題であることから、参加者は、終始真剣に説明に聞き入っていた。 -

あるしん信大前支店 三沢栄さんの油絵展

南箕輪南原のアルプス中央信用金庫信大前支店(鈴木文博支店長)で12月中旬まで、伊那市西箕輪梨ノ木の主婦・三沢栄さん(58)の油絵展が開かれている=写真。本年二科展に入選した作品「花の詩」をはじめとする8点を展示している。

信大前支店では、毎月1回のペースで地域の芸術家や趣味を持った人の作品を展示。三沢さんは3回目で、毎年展示している。

作品は黄色を基調とした独特の彩色で、花を中心に果物などの静物画を出品。「花の詩」は50号の大作で、画面いっぱいに力強く、晩夏のカンナの花を描いている。

三沢さんは1992(平成4)年に県暴力追放県民ポスター入選後、上野の森美術館「自然を描く展」(東京)に入選など数々の受賞を果している。 -

上伊那の野球レベルアップへ

上伊那の高校野球部監督と中学校野球部顧問との技術交流会が19日夜、伊那市の割烹「海老屋」であった。キャッチボール、守備、走塁などの基本的な技術を記したテキストをもとに、部活顧問らに生徒の育成方法を伝えた。

県高等学校野球連盟上伊那支部、上伊那中体連軟式野球専門委員会の主催。

高校と中学の連携を深め、上伊那の野球技術の向上を図る一歩とする交流会で、初の試み。上伊那の高校7校と中学校6校のほか、諏訪地区2校、下伊那1校から指導者が集まった。

今夏まで駒ヶ根工業高校の野球部監督を務めた、高野連南信支部監督部会の山岸智昭部会長が講義。「守備時のバウンド処理は、体で止めるのは最終手段にして、グローブで捕る習慣を養う」「ボールの持ち替えも、小さいころからのキャッチボールで差がつく」などと、身振りを交えながらアドバイスしていた。

山岸部会長は「野球を楽しくできることが、子どもたちの成長にもつながる」と話した。

今後は指導者同士の情報交換を進めるなかで、部活顧問の技術研修などを取り入れていく予定。 -

リンゴとナの花(?)

春と秋が混在する霜月半ば、中川村大草の下平交差点では、真っ赤に色づいたリンゴと黄色のアブラナ科の花が、春と秋の風情を醸している=写真。

小春日和の昼下がり、学校帰りの子どもたち、お散歩のネコも通る田舎道。のどかな景色 -

温かみと素朴さがにじむ手織展

##(見出し(1))

堀田芙美子手織展

飯島町七久保の小蕪亭で29日まで、堀田芙美子さん(大阪府在住)の手織展が開かれている=写真。

ざっくりと織ったコート、斬新なデザインの洋服、着まわし自由なベスト、原毛を横糸に紡いだマフラー、テーブルセンター、変わり毛糸で変化を楽しむ作品など、機織で作り出した、温かみと素朴さがにじむ80点を並べた。 -

レントライフ淺川会長著「不動産業崩壊」

Amazonで全国199位

不動産賃貸管理のレントライフ(本社・伊那市)の淺川透会長の著作=「不動産業崩壊」(10月1日ビジネス社刊)が、インターネットを通じた書籍販売の大手Amazonで上位199位にランキングされた(11月18日)。

同ランキングは、1時間ごとに更新されるもので、全国的な書籍の売れ行き状況=注目度を計る目安として信頼度が高い。現在、書籍の出版数は、1ヵ月に数万点とも言われており、199位は、かなりのベストセラーになる。

18日には出版元のビジネス社名で日本経済新聞の全国版1面に書籍広告が出されており、その影響もあったとみられる。だが、その後も600位台で推移しており、ビジネス社では「不動産業関連のビジネス書としてはかなりの売れ行き」と話している。

不動産・建設不況が続く中で、街の不動産屋と建設屋が賃貸管理という新しいビジネスフィールドに進む必要性を体験を交えて明らかにした書。伊那の飲み屋街の話なども随所に織り込まれ、歯に衣着せぬ業界批判などもある。

全国賃貸新聞、週刊住宅新聞など全国の業界紙が新書紹介で扱っており、今後も反響が広がりそう。読者からも「同感だ」「不動産屋の将来像が見えた気がする」などの声が寄せられているという。

著者の淺川さんは「最初は八重洲ブックセンターで買ったというような方から、手紙がポツポツと来ていた。ここに来て反響が大きく、驚いています」と話している。

■「不動産業崩壊窶矧Xの不動産屋と建設屋でつくる新しいビジネス」ビジネス社刊、210頁1470円(税込) -

小出3区で高齢者と子どもの交流会

昔の知識や伝統の技術をお年寄りから子どもに伝えてもらおう窶狽ニ20日、伊那市西春近の小出3区集落センターで、地区の高齢者と子どもの交流会があった。子どもたちは、おはぎ作り、そば打ちの方法を教わったり、あやとり、折り紙など、昔ながらの遊びをお年寄りと共に楽しんだ。

2年目の交流で地域の社会福祉協議会(下沢貞春会長)が主催。核家族化の進行が懸念される現代、この地区はお年寄りと同居する世帯が比較的多い。しかし、日々の生活の忙しさから、お年寄りの知恵や技術を学ぶ機会は少なく、交流を図りながら、知識を伝承してもらおうと始まった。

高齢者7人、小学生約40人が集まり、低学年はおはぎ作り、高学年はそば打ちに挑戦。子どもたちは、あんの包み方、そば粉のこね方などを教わることを通して地域の伝統文化に触れ、交流を楽しんでいた。 -

花の道杯小学生バレー大会

上伊那小学生バレーボール連盟は20日、第14回花の道小学生バレーボール交流大会を飯島体育館など町内7会場で開いた。中南信各地から男子14チーム、女子61チームが出場し、熱戦を通じて互いに交流を深めた。

上位チームは次の通り。

◇男子(1)辰野クラブB(2)みのわアタッカーズB(3)穂高キッズバレークラブ、松本ヴェガフェニックス

◇女子▽Aブロック(1)山形JVC・A(2)伊賀良クラブA▽Bブロック(1)みのわアタッカーズB(2)下諏訪かじの葉クラブA▽Cブロック(1)安曇野松川A(2)駒ケ根すずらん▽Dブロック(1)辰野クラブB(2)マーヴェラス鎌田A▽Eブロック(1)小井川クラブ(2)マーヴェラス鎌田B -

上伊那郡市バレー大会

上伊那バレーボール協会は20日、05年度上伊那郡市バレーボール選手権大会を宮田村の宮田勤労者体育センターで開いた。一般男子(6人制)に3チーム、一般女子(9人制)に6チームが出場し、優勝を懸けて熱戦を繰り広げた=写真。男子は3チーム総当りのリーグ戦、女子は予選リーグと決勝戦を行い、それぞれNEC長野、駒ケ根クラブが優勝した。

上位チームは次の通り。

▽男子(1)NEC長野(2)駒ケ根クラブ(3)伊那体協

▽女子(1)駒ケ根クラブ(2)辰野体協(3)ぷらむ、伊那市役所 -

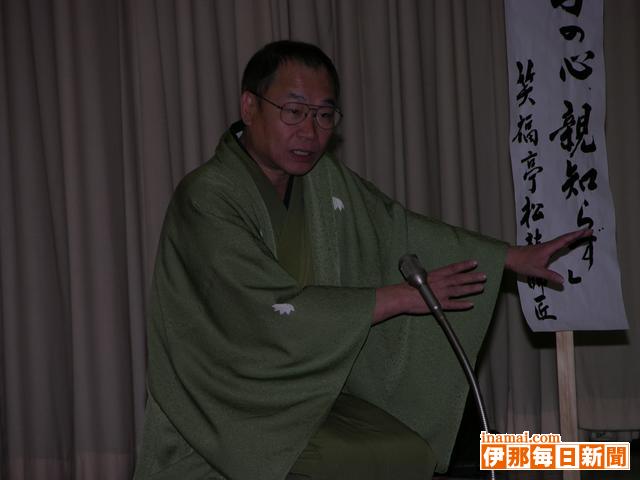

赤穂高PTA講演会

駒ケ根市の赤穂高校(下平律夫校長)と同校PTA(宮下稔会長)は20日、PTA講演会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。保護者、教職員ら約120人が参加して、落語家笑福亭松枝(しょうし)さんの落語『子の心、親知らず』を聞き、笑いを通して教育や子育てについて考えた。

松枝さんは中学生の万引きや援助交際、傷害事件などをめぐる親子や教師らの人間模様を落語に乗せて面白おかしく映し出し、会場の爆笑を誘っていた=写真。

『子の心、親知らず』は全国の学校などで上演され、講演は3千回を数えるという。 -

マンドリーノ定期演奏会

30年の歴史を持つ駒ケ根市のマンドリンクラブ「駒ケ根マンドリーノ」は19日夜、第26回定期演奏会を同市文化会館大ホールで開いた。ステージには約20人の団員のほか、飯田マンドリンクラブ、信州大マンドリンクラブ、駒ケ根市民吹奏楽団のメンバーら総勢50人が登場して、クラシック、ポピュラー、童謡など内外の十数曲を演奏=写真。マンドリン独特の繊細で優美な響きにギターやコントラバスが加わった見事なアンサンブルを披露し、訪れた聴衆を魅了した。

-

えと・カッパ水墨画教室

駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)は19日「えと・カッパ水墨画教室」を同館で開いた。市内外の親子ら16人が参加し、水墨画家石塚利徳さんの指導で来年のえとである戌(いぬ)と、同館の周辺に伝説が残るカッパの水墨画制作に取り組んだ。

石塚さんは「犬は子犬の方がかわいいよ」「ひげを描くとどうしても猫に似てしまうから注意してね」などと話しながら見本をさらさらと描き上げた=写真。感心しながら見ていた参加者らは「簡単でしょ。さあ描いてみよう」と声を掛けられ、早速それぞれの席に戻って紙に向かって思い思いに描き始めたが「顔の形が難しい」「去年の酉(とり)の方がまだ簡単だったな」などとブツブツ…。口ではぼやきながらも笑顔で楽しそうに絵筆を動かしていた。 -

国会議員と農政懇談会

県農業会議、県農業委員会協議会など4団体は19日、県選出の宮下一郎衆議院議員、吉田博美参議院議員を招いての農政懇談会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。上下伊那の農業委員ら約50人が出席し、農業をめぐる問題点について意見を交わした。宮下議員は集落営農の支援策について「次世代への引継ぎや効率の良い農業経営のため、農地の集約化は必要。財源は厳しいが(支援には)前向きに取り組みたい」と話した=写真。

冒頭、10月に行われた第51回県農業委員大会で決議された要請書が両議員に手渡され、県農業会議の藤巻吉介副会長が「実現に力添えを」と要望した。両議員は要請書の内容に目を通した上で項目ごとに「国・県に支援を働きかけたい」「計画に盛り込めるようサポートしたい」などと話した。

上下伊那の農業委員から提出された有害鳥獣対策や米国産牛肉の輸入など当面する課題について議員らは「イノシシなどの対策には計画的な取り組みが必要。植林や駆除などの効果を上げるため実態を科学的に調査する必要がある」「警察庁、環境省、農水省など関係する各省庁の役人には縦割り意識を捨てて現場をよく見てもらい、総合的に判断してもらわなければ困る」などと委員らの主張に同調する考えを示した。 -

駒ケ根ライオンズクラブが介護用品寄贈

駒ケ根ライオンズクラブ(北原公和会長)は21日、同市中沢の老人福祉施設「デイサービスセンター竜東やまびこ園」(吉沢みはる園長)にフルリクライニング車いす1台、歩行補助器具「セーフティーアームウォーカー」2台、手首式電子血圧計2台(計28万7千円相当)を寄贈した。北原会長ら役員が同市ふれあいセンターの駒ケ根市社会福祉協議会(竹内正寛会長)を訪れ「施設を利用するお年寄りが少しでも早く回復するように」と竹内会長と吉沢園長に目録を手渡して寄贈品を贈った=写真。竹内会長は「毎年のご厚意に感謝する。利用者に喜んでもらえる品を送っていただいて本当にありがたい。期待に応えられるよう今後も一層福祉に力を入れていきたい」と礼を述べた。

-

長野県警察音楽隊演奏会

「箕輪町演奏会を愉しむ会」は20日、町の発足50周年を記念して長野県警察音楽隊演奏会を町文化センターで開いた。会場は満席で、結成から50年以上の歴史ある音楽隊の演奏を満喫した。

町出身の元皇宮警察勤務、皇宮音楽隊の宮下紀彦さんの尽力で、演奏会が実現。華やかな行進曲「美中の美」で始まり、浜千鳥、七つの子などがメドレーになった日本の情景「秋」、「ビリーブ」「涙そうそう」など馴染みのある6曲を演奏した。

伊那市出身のギタリスト伊藤正己さん、みのわ少年少女合唱団、町公民館の同好会「やまなみコーラス」も賛助出演し、それぞれが4、5曲を披露した。 -

大きく実ったリンゴを収穫

伊那市の東春近小学校の4年生を対象にした恒例の「りんご体験学習」が21日、東春近田原の伊藤一路(78)さん、豊子(74)さん夫婦のリンゴ園であった。2クラス、合計54人の児童は、5月に摘果作業したリンゴを収穫し皆で喜んだ。

園内にあるリンゴの木(品種=ふじ)の約50本から120キロほどを収穫。10月の雨と、その後の陽気ですくすくと成長し丸々と大きくたわわ。児童らは両手で丁寧に摘み、約1時間で作業を終了させた。

2学期始めに東京に転校した安斉瑠納ちゃんは「最初から最後までリンゴを責任を持って育てたかった」と、休校日のこの日、実家へ帰郷。久しぶりに合う旧友らと一緒に収穫を祝い、「台風の影響で少ししかないかと心配したが、いっぱいあってよかった」と満足していた。

伊藤一路さんは「作業の過程を体験し農家の苦労を感じてほしい。作物を育てることで人への思いやりもはぐくんでくれれば」と話した。

4年生は今後、活動写真などを取り入れた学習のまとめをする。来年2月は、伊藤さん夫婦を招いて、リンゴ料理で持て成し、学習発表会をする予定だ。 -

【記者室】感情伝達

感情伝達に大きく影響するのは声の調子と表情だという。ヘルスカウンセリングスキルを学ぶ上伊那歯科医師会の講習会での話。言葉が伝えるのはわずか7%。「言葉だけでは真意は伝わらない。何を言うかではなくどう言うかのほうが伝わる」という▼「よく話を聞き、笑顔で朗らかに接することが大事」とのアドバイスは、医療従事者に限らず、すべての人にいえることだろう。南箕輪村の職員接遇研修でも、明るく笑顔で感じのよい話し方の説明があった▼メンタルの個人的な状態は視線や声の調子、表情、態度などに反映され、これは悩みや人間関係の悪化を作り出す要因にもなるという。よい人間関係を作るためにも話し方、接し方の心がけが大切と実感した。(村上記者)

-

箕輪町の協働について「考える会」が提言

箕輪町の町民と行政との協働のあり方を検討する「協働について考える会」(竹村優委員長)は21日、「箕輪町協働に関する提言書」を平沢豊満町長に提出した。町長は「21世紀型のまちづくりに提言を十二分に反映したい」とし、町は12月末までに「協働のまちづくりに関する指針」を策定する。

「考える会」は今年5月に発足。公募した一般町民、コミュニティ活動団体などの代表者や会員、町職員ら16人で構成。協働の勉強会、県政出前講座、先進地視察など7回の協議を重ねた。

提言書は、第4次振興計画に掲げる「ふれあいを深め、みんなでつくる協働のまちづくり」を踏まえ、住民と行政との協働のまちづくりの推進の視点から意見をまとめた。

協働の促進方策に▽情報提供▽住民・役場職員の意識改革▽話し合いの場所の確保▽住民活動団体・地域活動団体の育成と活動支援▽行政内部組織の検討▽協働の担い手確保と人材育成▽提案型の協働事業の推進-の7項目を挙げている。 -

南箕輪村むらづくり委員会が村の基本構想など素案を答申

南箕輪村むらづくり委員会(55人、唐沢俊男会長)は21日、唐木一直村長の諮問を受け昨年11月から検討してきた南箕輪村第4次総合計画(仮称)基本構想など4つの計画の素案を答申した。役場であったむらづくり委員会で、会長が村長に答申書を手渡した。

答申は▽基本構想▽第4次行政改革大綱▽財政計画(06縲・0年)▽村土地利用計画-。

基本構想は、10年後の2015年が目標年度で、村の将来像は「みんなで創ろう住みよい南箕輪縲恊l・自然・協働縲怐v。むらづくりの基本目標(施策の大綱)と南箕輪ずく出しプロジェクト(戦略プロジェクト)に各5項目掲げている。

村は、答申に基づき検討し、基本構想は村議会12月定例会、土地利用計画は来年3月定例会に提出する予定。

村長は、「答申をできる限り尊重し、議会議決事項もあるので庁内で十分検討して議会にはかりたい。答申は木に例えれば幹。枝をはり、花を咲かせ、実を実らせなければいけない。引き続きの検討をお願いしたい」とし、「住民参加の協働がなければ本当の住みよい村づくりはできない。それを考えて村づくりをしたい」とあいさつした。

唐沢会長は、「一定の方向は出せた。今後は新たな計画や答申した計画の肉付け作業がある。今度は協働、共助の痛みも出てくるので、地域でどうコンセンサスを交わすかが課題」と話した。

むらづくり委員会は今後、06年9月までに▽基本計画▽都市計画マスタープラン▽緑の基本計画-、06年12月までに環境基本計画を答申するための検討に取り組む。 -

全国番組コンクールで伊那市有線が最優秀賞

伊那市有線放送農業協同組合は、05年度有線放送番組コンクール(日本農村情報システム協会主催)の企画番組の部で最優秀賞に輝いた。4年ぶり2度目。広告コンクールも優賞だった。

企画番組の部の作品は「今日の一冊-人の心を大切に」。おかあさんにうそをついた女の子を主人公にした絵本「うそ、ついちゃった。」を取り上げ、著者の大沢美己さん=東春近=の朗読に、読者や市少年相談室相談員などのインタビューを交ぜた。

県代表として全国審査に出品。「構成が工夫され、ぐいぐいと番組に引き込まれる。子どもへのやさしいまなざしを持つ作者の思いが伝わり、感銘を受けた」と評価され、満場一致で最優秀賞に決まった。

制作を担当した放送課の唐沢英恵さん(25)は「先輩のアドバイスを受けながら何度も構成を練り直した」と苦労を語り「一つの言葉の大切さを知った」とふだんの番組作りの励みになったようだ。

作品は年内中に放送する予定。

広告コンクールは、市民音楽祭や企業のPRなどを5分間にまとめたもので、優賞5点の中に入った。 -

伊那少年友の会副会長

箕輪町大出

丸山道雄さん(72)「できる限り健全育成を進めていきたい」

05年度長野県青少年育成県民会議(会長・田中知事)の会長表彰を受賞した。「信州の若者をはぐくむ県民のつどい松本大会」(10月30日、松本文化会館)で表彰された。

伊那少年友の会に入会して20年。次世代を担う青少年が健全に育つことを願い、非行防止のため地道な活動を続けてきた。「長年、先輩とまじめにやってきたことが認められたと思う。やはりうれしいですね」と喜ぶ。会の仲間も、これからの活動の励みになる-と祝福している。

自営業のかたわら公民館活動にかかわり、箕輪町公民館大出分館の分館長も務めた。この活動がきっかけで、町の推薦を受け伊那少年友の会に入会した。

「できる限り参加して協力していく気持ちでやってきた。出席だけはだれにも負けない自信がある」

現在、副会長は2年目、箕輪ブロック長は14年目で、仲間の先頭に立って活動している。8年前から伊那エンジェルス隊にも所属し、副隊長、箕輪地区代表を務める。

伊那少年友の会箕輪ブロックは会員10人。駅駐輪場の防犯診断、駅周辺や大型店、有害自動販売機設置場所のパトロールなど、年間計画を立てて取り組む。パトロールは、子どもたちの下校時刻に合わせて月1回実施している。

子どもたちを見かけるとまず、「こんにちは」とあいさつする。「今日は駐輪場の防犯診断に来ているんだよ」、駅に集まっている子どもたちには「今から家に帰るところ?」と、何気ない言葉で話しかける。

例えば喫煙している子どもを見た場合も、とがめるのではなく、「たばこは体によくないからやめたほうがいいよ」というように話す。

「子どもたちに声を掛けることが一番大事。声掛けで子どもたちが心を開いてくれる。声を掛ければ素直に答えてくれる。そういうことが健全育成につながる」という。

箕輪ブロックの独自の啓発活動には、みのわ祭りでのうちわ配りもある。元会員で字の上手な人が書いた健全育成の標語を印刷したうちわ600本を、子どもたちを中心に手配りする。

学校の会議に呼ばれ児童・生徒の健全育成のために一緒に考えてアドバイスしたり、子どもの養護施設を慰問したり、研修で少年院を訪れることもある。

「少年院にいるほとんどの子が家庭的に恵まれていない。そういう境遇が原因なのかなと思う。家庭が一番大事。今は会話がなくなっているが、子どもとできるだけ話すことが大切だと思う」と、親にメッセージを送る。

会の活動は毎年同じことの繰り返し。「マンネリかな」「自分たちのやっていることは効果があるのかな」と悩んだり、不安を抱くこともあるという。しかし、青少年を地域社会からはぐくもうと、子どもたちを見守る活動を続ける。 -

レディーバード発足10周年記念

伊那市主催の女性海外研修の参加者でつくる「レディーバード」(野沢伊代子会長、53人)は21日、発足10周年を記念した昼食会「スローフードを学ぼう」を市生涯学習センターで開いた。メンバー20人が参加。小坂市長らを招待し、研修を振り返った。

昨年度、イタリアで郷土料理を守るスローフードを体験したメンバーがいたことから、参加者はイタリアの一般家庭で食べられるパルジャーナ・チーズのリゾット、キノコとベーコンのスパゲティー、サラダの3品を作った。

タマネギなど地元産を使った料理を味わいながら歓談。

参加者は、研修時の感想のほか「帰国後、市政に関心を持つようになった」と話した。

小坂市長は、研修後の継続した取り組みに感謝し、応募が少ない現状に「海外での経験を地域で生かしてもらえれば」と述べた。

研修は95年にスタートし、環境や福祉、食などをテーマに、ドイツやカナダ、韓国などを訪問。帰国後、参加者は福祉施設でのボランティア、アレチウリ駆除、外国人との交流などに取り組んでいる。 -

南箕輪村 交通死亡事故現地診断

南箕輪村田畑の国道153号線で12日に発生した交通死亡事故の現地診断・検討会が22日、現地などであった。村、伊那署、村交通安全協会、伊那建設事務所などの代表者約15人が参加。悲惨な事故が二度と発生しないため現場を診断し、対策を検討した。

事故は午前0時10分ころ、同村の会社員男性(23)が運転する普通乗用車が伊那市方面から箕輪町方面へ向かって左カーブを進行中、路外左側の看板に衝突。助手席に同乗していた辰野町の会社員男性(17)が出血性ショックで死亡した。運転手は打撲などの重傷、後部座席に同乗していた伊那市の会社員男性(17)は打撲などの軽傷を負った。

調べによると、運転手は、前を走る4トントラックを追い越し、車線に戻ろうとしたところ、ハンドル操作をあやまり、左側の歩道に乗り上げて看板に衝突。追い越されたトラック運転手によると「対向車のライトが目に入って、急いで左車線に戻ったのでは」とする。

事故車両は、すり減ったスタッドレスタイヤを装備していて、当時は激しい雨が降っていたという。現場の交通規制は、はみ出し禁止、速度50キロ、駐車禁止。

検討会では、カーブでの運転手の視線誘導を促す夜間反射材の設置、社会人を対象とした交通安全教育促進窶狽ネどの意見があげられた。

南箕輪村で発生した交通死亡事故は01年11月6日以来で、無事故継続日数は1446日でストップ。21日現在、伊那署管内の交通死亡事故は5件で、前年同期と同数。

2410/(金)