-

不法投棄防止巡回パトロールと防止対策に関する協議

上伊那地方事務所や管内市町村などでつくる上伊那地区不法投棄防止対策協議会は24日、不法投棄常習個所を巡視パトロールし、防止対策を協議した。

各市町村が把握する不法投棄常習個所は増加傾向にあり、約95%が家庭ごみなどの一般廃棄物。道路脇を含む道路への投棄が一番多く、山林、河川と続く。上伊那は車が入り込める河川敷が少ないことなどが影響し、山林への投棄が若干多いという。

ごみステーションに放置される未分別ごみに対しては、各市町村が対策に苦慮しており、生活基盤の安定しない外国人や派遣社員、一人暮しなどが投棄するケースが多い。

それぞれの対策方法について意見交換した参加者からは「不法投棄された理由まで分析する必要がある」などの意見もあった。 -

農事功績者表彰を市長に報告

駒ケ根市下平の農業大沼昌弘さん(62)は17日に05年度農事功績表彰「緑白綬有功章」(りょくはくじゅゆうこうしょう)を受賞した。同市では初。大沼さんは28日、市役所を訪れ「皆さんのおかげ。今後も頑張っていきたい」と中原正純市長に受章を報告した=写真。中原市長は「市民にとっても大変名誉で農業の将来にとっても大きな意義がある。経験と実績でこれからも農村振興にリーダーシップを発揮して」と期待を述べた。

大沼さんは農事組合法人「大盛堂生産農場」を設立したほか、土地基盤整備などに尽力し、稲作経営発展と青年農業者育成に貢献した。

同章は各都道府県からの推薦を受け、主催する大日本農会総裁の桂宮宜仁(かつらのみやよしひと)親王殿下が裁可する。今年度で89回目。 -

箕輪町除雪会議

箕輪町は29日、除雪や凍結路面対策のための05年度除雪会議を町役場で開き、業務委託する町内の建設業者と水道業者の計20社に除雪計画を説明し、協力を求めた。

計画では、主要幹線道路で積雪5-10センチ以上を目安に委託業者が除雪作業を始める第1時体制は、総延長99キロ、70路線。午前7時ころまでに除雪する優先重点路線も含む。雪害対策本部が設置された場合の第2次体制は、総延長24キロ、51路線。

雪捨て場は、町営西部運動場、町スイミングプール駐車場、町営沢運動場内南側、一の宮リズムグラウンド、天竜川の高水敷。

平沢町長は、「道路の雪かきは町民の生活に直結する。町内の除雪は他からいい評価をいただいている。厳しいお願いで、最大のご協力を頂くことになるが、3月まで今年もよろしくお願いします」とあいさつした。

町は、区内の生活道路と除雪路線に指定されていない「みのちゃんバス」路線は地元住民に除雪の協力を呼びかけている。 -

宮田小2年生がマラソン大会

風邪にも負けない体力をつけようと9月から校庭を走り始めた宮田村宮田小学校2年生106人は30日、マラソン大会を行った。毎朝の練習の成果を発揮。1キロ先のゴールを目指し、心と体の両面を鍛えた。

氷点下の朝となったが、子どもたちは寒さも吹き飛ばして元気一杯。男女別に校庭を4周した。

ほとんどが完走。友人の声援を背に、周回遅れになっても最後まであきらめず走りきる姿もあった。

昨冬同学年はインフルエンザが流行し、半数程度が学校を休む事態に。運動会が終わった直後から、風邪や病気を吹き飛ばそうと、全員で走るようになった。

この短期間で校庭を200周以上走った児童も。目標にむかって黙々と走り、体力だけでなく負けない気持ちも身につけた。

この日、男子で1位になった吉澤魁君は自己の記録を30秒近く縮めて4分41秒でゴール。女子トップの服部真心さんも5分12秒で走りきり「早く走れるようになって楽しい」と笑顔で話していた。 -

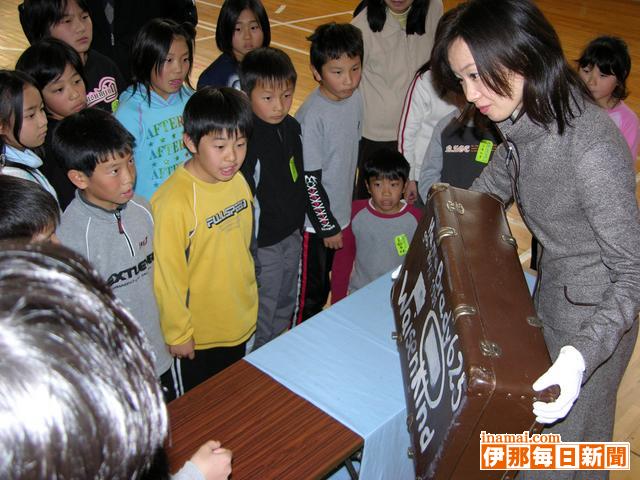

ハンナのカバンが宮田小へ

第2次世界大戦のナチスドイツによるユダヤ人虐殺(ホロコースト)の遺品で、世界各地で出版される児童書の題材にもなった「ハンナのカバン」が29日、県内で初めて宮田村宮田小学校の児童に公開された。子どもたちに見て感じてもらおうと、全国各地の学校をまわる東京のNPO法人が持参したもの。カバンの持ち主である少女ハンナの短い生涯にふれ、命の尊さ、人としての優しさを全校児童は心に刻んだ。

カバンはかつてユダヤ人の収容所だったアウシュビッツ博物館から2000年に来日。NPO法人ホロコースト教育資料センターが、・ス生きた教材・スとして活用している。

幼くして同収容所で命を落としたハンナの物語はその後、「ハンナのかばん」として出版。国内では小学校高学年の課題図書に指定されているほか、全世界35カ国の子どもたちに読まれている。

同法人代表の石岡史子さんは全校児童を前に、カバンに秘められた少女の人生を紹介。戦争のおろかさにふれながら、偏見や差別が最後には命をも奪うことを話した。

「皆さんは友人や周囲の人を見かけや噂で判断していませんか?隣の人にどうしたらやさしく接することができるか、考えてみて」と呼びかけた。

この日は、同小PTAが親子で一緒に命の大切さを学ぼうと企画したもので、多くの保護者も耳を傾けた。 -

答申後も計画をチェック

宮田村の来年度から5年間の施策方針を示す「第4次総合計画後期基本計画」を検討してきた村総合計画審議会は30日、半年に及んだ審議を終了。持続的な自立を目指し、住民と行政の協働、効率的な財政運営を強調した内容にまとめた。審議会は今後も計画の進ちょく状況をチェックする方針。従来なかった手法で村も「透明性のある行政運営につながる」と歓迎している。

村長への答申は12月下旬に予定するが、前林善一会長は「今までの計画は答申すると審議会は役目を終え、作りっぱなしだった。しかし今後は年に1度は集まり計画の取り組み状況をチェックする」と、11人の委員と村担当者に説明。

小林修助役は「チェックされることも気にかけながら、計画に基づいて事業を進める」とあいさつした。

総合計画は村行政の根幹を成すが、進ちょく状況などを監視する外部のチェック体制は今までなかった。

自立の持続を目標にした今回の計画。「今まで全く理念になかった住民と行政の役割分担に踏み込むなど、協働を意識した内容になった。チェック面も含めて新たな住民責任のあらわれと感じている」と村総務課企画情報係の担当者は話す。 -

箕輪東小と木島平中部小の6年生が交流

箕輪町の箕輪東小学校6年「ひかりっこ」組(33人、名越朝介教諭)と、下高井郡木島平村の中部小学校6年生(16人、塩崎充昭教諭)が25日、東小でリクリエーションや合唱などで交流した。

昨年度まで東小の校長だった、中部小の小林芳二校長の縁で、1学期に中部小から東小に写真と手紙が届き、東小が中部小に招待の手紙を送った。

互いに小規模校で6年生は単級という同じ環境。今年2月のスペシャルオリンピックス冬季世界大会長野大会で東小はペルー、中部小はカナダの選手団と交流。人間関係を深め、より心豊かになってほしい-との願いもあり、同じ経験をもつ児童の交流が実現した。

東小児童は、バスで到着した中部小児童を玄関で出迎えた。初対面に期待と不安が入り混じり皆緊張した表情だったが、飾り付けした視聴覚室で、趣味や将来の夢など自己紹介。東小児童が育てたサツマイモで作った大学いもを一緒に食べながら語り合い、合唱も発表。歌い終え照れくさそうに席に戻った中部小児童に東小児童が「かっこいい!」と声をかける姿もあった。

少しずつ緊張がほぐれ笑顔が見えてきた児童は、班ごとに輪になって手をつなぐゲームで失敗したり、成功したりで大笑い。急速に仲良くなり、手つなぎ鬼や伝言ジェスチャーゲームなどですっかり打ち解け、元気に体育館を走りまわった。

東小への感謝の気持ちを込めて、中部小の小林校長と、児童7人のバックダンサーによる「マツケンサンバ」の披露もあった。

「新しい友達ができてよかった。交流してよかった」という東小児童は、短歌や俳句と絵を書いた色紙をプレゼント。中部小児童は、「ゲームで皆と友達になれて本当によかった。とっても楽しかった」「雪の降るころになったら木島平に来て下さい」と話し、皆の顔に笑みが浮かんだ。 -

姉歯事務所計算のホテル2棟

耐震強度、基準の半分姉歯建築設計事務所が構造計算書を偽造したとされる伊那市の「ホテルセンピア」と、駒ヶ根市の「プレモントホテル」について県は30日、長野県建築設計事務所に依頼していた耐震強度の調査結果を発表した。現在の両建物の耐震強度(保有水平耐力を通常基準になる必要保有耐力で割った数値)は、センピアが0・54(桁行方向0・54、梁間方向0・67)、プレモントが0・52(同じく0・64、0・52)だった。正当に構造計算された場合には、数値は1以上になる。

この数値ではおよそ震度5強位の地震までしか堪えられないだろうという専門家もいる。

構造計算書の偽造は、(1)耐震壁の剛性低下率の変更、(2)1階の階高を低く変更、(3)これらの偽造により正式な計算ルートで検討されないよう剛性率を基準値内に収め、必要な計算を省略した窶狽ネどの点だという。

県は、この結果と補強手法を施設管理者に伝える。また県は30日に、両施設への立入調査も行い、柱や壁の状況、クラックの発生状態などを調べた。 -

「編み機、面白い」

箕輪町で体験イベント

昭和30年代に庶民の家庭で良く行われた毛糸の編み機の体験イベントが、27日箕輪町郷土博物館であった。スタッフの指導で、編み機初体験の子どもが次々と挑戦。アクリルタワシなどを試作した。「懐かしい」と昔の腕を披露する女性もいた。

箕輪町町制50周年の記念特別展の一環で、6日の古いカメラ、13日の8ミリフィルム、20日のガリ版印刷についで4回目。

郷土博物館職員の柴秀毅さんは「映画『3丁目の夕日』などの影響もあり、昭和30年代への関心が高く、予想以上の人が来た。編み機などは寄贈資料の中にもあるが、使えるものをあらためて借りたりした」と話した。

始めて編み機を使ったという加藤未里百さん(箕輪中部小5年)は「押す時にけっこう力が必要だった。(アクリルタワシは)すぐできちゃったので、もっとやりたい」と楽しそうだった。 -

旧美篶村絵地図など公開 住民に地元の歴史伝える

伊那市の美篶小学校資料館で12月1日、104周年開校記念日に合わせた特別企画展がある。1876(明治9)年に製作された旧美篶村の絵地図や、60年以上前に学校職員が製作した村図など約10点を展示し、児童や地域住民に故郷の歴史的変遷を伝える。

絵地図はこのほど、住民でつくる資料整理委員が美篶支所で発見した。小学校の教育活動に役立てるため、小学校資料館に寄贈。6千分の1の縮尺で、大きさは縦63センチ、横113センチ。

廃藩置県に伴い各町村の地誌を集めて製作した「長野縣町村誌」に付随する絵地図の草稿と思われ、「当時の資料が紛失しないでいるだけでも価値がある」と関係者の間でも注目が集まっている。

絵地図からは、現在は存在しない三峰川に架かる橋、高遠線の有無などが見て取れる。

資料館を運営・管理する専門委員会の諸田秀委員長(75)=美篶笠原=は「自分たちが住んでいる場所の移り変わりを、児童たちに学びとってもらえれば」と話している。

開場は午前8時30分縲恁゚後4時ころ。 -

「宇宙(そら)~無限の可能性~」見つけて

上伊那の幼児から高校生でつくる新体操クラブ「伊那ポーラ☆スター」(橋爪みすず代表)の第14回新体操発表会が12月4日、県伊那勤労者福祉センター体育館である。綿密なリハーサルを繰り返し、メンバーらは発表会に向け練習に熱が入っている。

発表会は「宇宙(そら)~無限の可能性~」と題した5部構成で、ジュニア(幼児~小学6年)を中心に日ごろの練習成果を披露。メンバーのほか賛助出演で「塩尻ポーラ☆スター」「SWANあづみ野RG」など4団体も参加、合計約250人が出演する。

注目は第4部で、小中学校、高校生メンバー約200人が、宇宙の誕生をテーマに物語形式で次々と演技を披露。高校生が中心となって創作した力作となっている。

そのほか、幼児と保護者がボンボンを両手に持ちリズムに合わせて踊ったり、全国大会出場の高校生がレベルの高い演技を披露する。

橋爪代表は「子どもの可能性を見つけられる場。来場者も一緒になって発表会を盛り上げてほしい」と話している。

開場は午前11時30分、開演は正午から。入場無料。 -

アマランサスの種を活用 商品開発へ

高遠町の国道152号杖突街道沿いにある遊休農地で観賞用穀物のアマランサス(ヒユ科)を栽培している高遠花摘み倶楽部(赤羽久人理事長)は29日夜、種を活用した商品を開発するための研究会を町総合福祉センターで開いた。実際に種を使ったビスケットなどを売り出している森永製菓研究所(横浜市)の尾畑高英技監から加工方法など研究事例を聞いた。

同倶楽部は地域と経済の活性化を図ろうと今春、アマランサスの研究を進める信州大学農学部の根本和洋助手と連携して栽培に乗り出し、花園づくりを進めてきた。製菓業者などを巻き込み、栄養成分が豊富で繊維、鉄分、カルシウムなど成分値が高い種を生かした商品化を目指し、「土産物ものとして地域おこしを図る」。

これまでは花や茎を用いて天ぷらやおひたしにしたり、同様に栽培している地域に視察に出向くなど研究を重ねてきたが、秋に種が収穫できたことで今回、会員をはじめ、町内や近隣市町村の業者ら約50人が参加し、正式に研究会を立ち上げた。今後は、収穫した約400キロの種を各店に提供し、研究してもらう。

尾畑監事はアマランサスの栄養価や研究成果を紹介。「小麦粉などと混合することで栄養価をさらに高め、価値を発揮する」「黒糖を使うと臭みがなくなる」などと助言し、「おいしくなくては消費者は求めない。おいしい健康食品を作ってもらいたい」と呼びかけた。

赤羽理事長は「春までに商品を開発して、観桜客に土産ものとして売りたい。商品を通してアマランサスを広く周知していければ」と話している。 -

順天寮起工式

駒ケ根市南割の救護施設「順天寮」(菅沼幸穂寮長)の増改築工事開始に伴い29日、同施設で安全祈願祭と起工式が行われた。施設を運営する伊南福祉会や地元の代表者、工事関係者など約30人が出席して神事を行い、工事の安全と無事完成を祈願した=写真。

の中原正純理事長は「当初の計画より1年遅れとなったが、長年懸案だった大部屋解消やリフト付き浴槽導入に向けて工事が始まることは大変喜ばしい。入所者が心豊かに生活できる施設を目指したい」とあいさつした。

工事は現在の6人から4人部屋への変更、浴槽の大型化とリフト設置、ベッドの備え付け、地域交流スペースの設置などが計画されている。事業費は約1億5千万円。完成は06年3月末を見込んでいる。 -

チャオ周辺活性化検討委員会、公園整備ややなの観光化

中川村のチャオ周辺の活性化について調査・研究する活性化検討委員会(知久洋一会長)の全体会が29日夜、中川村基幹集落センターであり、3部会がエリア別の検討結果を発表した。公園整備ややなの観光化、サイクリング道路など多様な意見、提案が出された。

このうち、「ゴルフセンター跡地利用」は樹林公園、芝生公園など公園として整備▽駐車場とトイレを整備する▽花や木を植える-など。

「チャオ本体」は▽道の駅化、または村の情報発信基地として整備▽集会施設を整備する▽全体をリニューアル。

「天竜川堤防沿い」は▽サイクリング道路の整備▽特徴ある桜を植栽する-など。

ほかに▽前沢川に自転車・歩行者用の橋をかける▽チャオとたじまファームを地下道でつなぐ▽やなの観光利用▽地鶏利用の中川丼の創出▽温泉の発掘-など大胆でユニークな発想もあった。

村は出された意見や提案をもとに、計画案を作成し、検討委員会に示し、再度論議する。

同会は一般公募や地元関係者、議会議員ら28人で組織、全体会と分散会で、釜淵から天の中川橋付近まで天竜川右岸、国道153号沿いなどチャオ周辺一帯を範囲に、エリアごとの活性化策を検討してきた。 -

地元住民と協働で水路を改修

大田切土地改良区(渋谷宣吉理事長)は、光前寺参道沿いを流れる水路(通称寺井)を地元住民(北割2区維持管理委員会、光前寺自治会)と協働で、自然石の石積による水路改修を行っている。

27日は住民ら30人が参加。重機を使って掘り、両岸に巨石を積み、川底に石を並べ、石の隙間に砂や砂利を詰める作業を段取りよく進めた。

この水路はねずみ川の支流で、光前寺山中から、参道に沿って流れ、1号幹線(通称横井)に注ぐ、延長約4百メートルのうち、150メートルを04、05年度で改修する。

今年度は県のコモンズ支援事業の認定を受け、市の補助、土地改良区、地元の1部負担で、延長約130メートルを幅60センチに改修する。

工法はコンクリートを使わず、川底に石を並べ、両岸に石を積む3面自然石積工法。

明治時代に先人が太田切川から石を運び、人力で建設したという歴史ある水路だが、約80年が経過し、改修の時期を迎えた。水路は観光道路沿いにあり、10年前から毎年、北割2区営農組合がスイセンを植え付け、すでに20万球を数える。そこで、地元の維持管理組合などとタイアップし「光前寺門前花の道 清流水辺事業」と銘打ち、住民参加で取り組んできた。

作業は土・日曜日を利用し、12月末ころまでに終了する予定。 -

ジュニアのためのスポーツ・栄養・食事について

中川村文化センターで25日夜、講師に管理栄養士・健康運動指導士の金子香織さんを迎え、「ジュニアのためのスポーツと栄養、食事」と題した講演会があった。子どもの健康を考える有志団体「中川すこやか探検隊」主催。

約百人が聴講、金子さんは「食べた物は肉や骨、血液など体の材料になったり、エネルギーになる。アスリートは運動をしていない人の1・5倍から2倍をめどに食べるとよい」と述べ、食べ物を「穀類」「野菜・キノコ・海藻」「果物」「肉・卵・豆」「牛乳・乳製品」「油・砂糖・嗜好品」のグループ分けし、それぞれの働きを紹介した。

また、エネルギーとなる主食(穀類)、体をつくる主菜(肉・魚・卵・豆)、乳製品、体の調子を整える副菜(野菜・キノコ・イモ)、果物、汁物をそろえると、自然とバランスの良い食事になるとした。

ほかに、「運動の前後には補食を取るといい」「朝食を取らないと、脳が働かなくなる」「強いアスリートになるには、好き嫌いなく、いつでも、何でも食べられること」などと話した。 -

小渋ダム水源ビジョン策定

小渋川流域の中川村・松川町・大鹿村の関係機関や住民でつくる小渋ダム水源協議会(会長・曽我中川村長)は29日、第3回会議を中川村文化センターで開き、流域の活性化を目指す「小渋ダム水源地域ビジョン」を策定した。

「幸せの交流舞台こしぶだに」を表題に、基本理念に▽3町村の協働による地域活性化▽自然、文化なとの宝の保全と内外への発信▽心安らぐ生活の舞台-を掲げ、流域住民の

連携、地域間交流の促進、産業振興、自然と文化の活用、環境整備の5つを活動の柱とした。具体的活用内容として、小渋ネットの創設や小渋湖まつりの拡充、山村留学制度の創設、散策路の整備-などを提案した。

また、ビジョン実現に向けた活性策として▽桑原の滝めぐり遊歩道▽村所有施設の情報・物産館として整備▽学校施設跡地に自然体験館を整備▽ダム提体と提体下をつなぐ見学道線の整備-などが盛りこまれた。

ビジョンは冊子にまとめ、紹介用パンフレットと含め、3町村に配布する。 -

飯島小PTAがふれあい講座

飯島町の飯島小学校PTAは26日、親子ふれあい講座を行った。教諭や地域の人々を講師に、木工クラフトや昔の遊び、パソコン、バドミントンなど8講座を楽しんだ。

このうち、理科室では、大江照彦・宮沢良友両教諭を講師に「面白科学実験室」。ペットボトルや備長炭、磁石を使って実験用具を作り、さまざまな実験に挑戦した。

まずはペットボトルに人形や造花を入れ、底とキャップに穴を開けて、水に入れると、どうなるかという「ペットボトルでかくれんぼ実験」。キャップの穴を指でふさいで、水に入れると、人形が見えたり、隠れたりした。児童らはペットボトルを斜めにしたり、上から覗き込んだりして「見えた!」「消えた!」と不思議がっていた。

ほかに備長炭でモーターを回したり、磁石で不思議な物体を動かすなどして、科学の楽しさに触れた。 -

やまなみ美術会会員展

飯島町七久保の道の駅花の里いいじまで4日まで「やまなみ美術会会員展」が開かれている=写真。

松川町の美術愛好家6人が油彩や水彩画、日本画、水墨画など40点を展示した。

落ちついた色彩で人物、静物などを描く久保田里司さんの油彩。存在感のある北原僚子さんの「彼岸花」。写実的を大切にした松井利明さんの「静日」。

山里に暮らす人々を生き生きと描いた松下拡さんの「山の家族」などのほか、亀山勝保さんの水彩画、櫛原香代子さんの水墨画が並ぶ。 -

伊那東保育所で平沢さんピアノコンサート

子どもたちに生の演奏を竏窒ニ1日、伊那市出身のピアニスト・平澤真希さんと、ポーランドのチェリスト・パベウ・ロックさんが、伊那東保育所の園児86人にミニコンサートをプレゼントした。園児らは、ピアノとチェロの奏でる豊かなメロディーを楽しんだ。

平澤さんは霧島国際音楽祭でグランプリを獲得した後、ポーランドへ渡り、現在は欧州を中心に活躍している。日本でも年に数回演奏会をしている。今回もリサイタルに合わせ帰郷した。出身保育所の近く通りかかり「何かできることがあれば」と、保育所に提案し、ミニコンサートが実現した。

リサイタルで共演しているパベウさんもサンタクロースにふんしてで共演。日本の代表曲「春の海」を含む4曲を披露。最後は「メリーさんの羊」を演奏。楽しい演奏と共に元気のいい園児たちの歌声が園舎に響き渡った。

平澤さんは「子どもたちの感受性はすごい。こっちもパワーをもらえる感じで楽しかった」と話していた。

平澤さんは22日、伊那市駅前ビル「いなっせ」で「音楽を通した日本とポーランドの文化交流」をテーマに講演する。入場無料。午後7時から。 -

MIX9バレーボール大会

駒ケ根市バレーボール協会は27日、駒ケ根市民体育館で「05年度駒ケ根市MIX9バレーボール大会」を開いた。職場や地域、友人などで編成された男女混合チーム8チームが参加、A・Bブロックに分かれ、熱戦を繰り広げた=写真。

9人制ルールを基本に、男子のサーブはアンダーハンド、男子の攻撃はアタックラインから後ろという競技規則でプレーした。

結果は次の通り

【Aブロック】▽優勝=TОP(2)仲良し排球部(3)サインSTAR(4)高遠ヤング -

ハンセン病への正しい理解普及を目的とした講演会

伊那教育事務所は18日、ハンセン病への正しい知識を普及し、偏見をなくすための講演会を伊那市の県伊那合同庁舎で開いた。群馬県のハンセン病療養施設「栗生楽泉園」で現在も生活する飯田市出身の丸山多嘉男さん(77)が訪れ、国の隔離政策の下、送ってきた人生を克明に語った。

22歳で強制収容されて以来、50年以上療養所での生活を続ける丸山さん。「帰っておいで」という家族の呼びかけもある。帰郷への思いも募るが、これまで受けた偏見・差別への「恐怖」が、その決断を思い留まらせる。

当初は病気を直して帰ろうと考えていたが、すぐに「もう帰れないんだ」と実感した。隔離の続く中、トイレ掃除、会計、送迎など、細々とした仕事で生計を立ててきた。しかし、どこにいっても、不況時に解雇される役は、真っ先に回ってきた。一方で、支えてくれた人の存在もあり、ありがたかった窶狽ニ当時を語り、「ハンセン病は薬で治るが、偏見・差別は薬では治らない。本当に病気のことを理解し、心の傷を癒してほしい」と訴えた。 -

民話とハーモニカミニコンサート

駒ケ根市のおもしろかっぱ館と赤穂、中沢、東伊那の市内3公民館は05年度親子・子どもふれあい事業の一環として26日「民話とハーモニカミニコンサート」をおもしろかっぱ館で開いた。東伊那公民館の講座生らでつくる「民話を語る会」と赤穂公民館の講座が母体となってできた「駒ケ根ハーモニカクラブ」のメンバーらが出演し、それぞれ見事な語りと演奏を披露した。

民話を語る会は5人が代わる代わる登場し『うば捨て山』『風の神と子ども』などの民話を情緒たっぷりに語った。駒ケ根ハーモニカクラブの8人は『赤とんぼ』『夕焼けこやけ』『里の秋』など童謡を中心に郷愁を誘うやわらかな音色で合奏を奏でた=写真。聴衆は目を閉じて語りやハーモニカを聴きながら晩秋の静かなひとときを楽しんでいた。 -

駒工教職員が工場見学

地元企業との関係を深めようと駒ケ根市の駒ケ根工業高校は同市の製造業者らでつくるテクノネット駒ケ根と共催で28日、同市下平のトーハツマリーンと東伊那の天竜精機の見学会を行った。同校教職員約20人が参加し、工場の担当者から会社や製品について説明を受けたり=写真、生産の様子などを見学したりした。

一行はトーハツマリーンでは船外機を中心とした同社の製品や売上高などについて説明を受けた後、工場内に入って加工、組立、塗装などの工程を見学した。教職員らは「岡谷から移転した理由は」「従業員の採用計画は」「年齢構成は」などと質問し、「今後も卒業生をよろしくお願いします」と話していた。駒工からは今年5人が同社に就職し、来年度も4人の採用が決まっている。

見学会は6月に続いて2回目。テクノネット駒ケ根は今後も引き続き実施していきたいとしている。 -

社協の歳末激励訪問

宮田村社会福祉協議会は28日、村民が入所利用する村内外の福祉施設をたずね歳末の激励訪問をした。手を握るなど、心を通い合わせながら励ました。

社協理事や民生児童委員が6班に分かれて各施設へ。遠くは小諸市や阿南町まで足を運んだ。

18人の村民が老後を過ごしている村内新田区の介護老人保健施設「プラムの里」には6人が訪問。

旧知の人も多く、「久しぶり。元気かな」と理事が声をかけると、「懐かしいね。よく来てくれた」と喜ぶ入所利用者の姿も。

手を握りながら昔話にも花が咲き、「また来るで。風邪ひかんように」と声をかけた。

同施設の倉田勝利施設長は「気にかけてもらって、本当にありがたい。利用者にとって大きな励みになる」と話していた。 -

山ぶどうワイン新酒のビン詰め

12月3日に解禁する宮田村の特産品山ぶどうワイン新酒「紫輝」のビン詰め作業が29日、醸造する新田区の本坊酒造信州工場で行なわれた。地元上伊那を中心に約7500本を出荷。収獲から2カ月で仕込んだヌーボータイプだが「例年にもましてコクがある」と関係者は期待を寄せている。

村内農家14軒が栽培する山ぶどうは、天候にも恵まれて豊作。生産予定のワイン4種類のなかで最も早い発売となる「紫輝」も昨年に比べて1000本ほどの増産となった。

この日1日かけて全量をビン詰め。作業に追われながらも、藤野公宏工場長は「新酒のフルーティーな味わいに、重厚なコクが加わった」と上質な仕上がりを喜んだ。

生産者や村などでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」は3日午前11時から、解禁を祝う山ぶどうワイン祭りを同工場で開催。無料試飲を用意し、一般来場者に振る舞う。 販売は同日正午からで、村内をはじめ上伊那各地の酒類販売店で取り扱う。1本税込み1890円。

ワイン、祭りに関する問い合わせなどは本坊酒造85・4633、宮田村役場産業課85・5864まで。 -

認知症研修会

県高齢者福祉協会南信地区部会は25日、認知症の治療と介護について認識を深めようと研修会を宮田村民会館で開いた。各社会施設の職員や住民ら約150人が参加。患者の立場になって介助する大切さを改めて見つめ直した。

藍野病院加齢精神医療センター(大阪府茨木市)の岸川雄介医師が講師。現状では特効薬もなく、認知症治療は難しいことを説明した。

介護が重要になることを指摘し、トイレで便座に腰掛ける様子を再現。

介助者が患者に言葉で指示するだけでなく、並んで一緒に動作することが行動を起させるきっかけになると説明した。

言葉に頼らず、患者の立場になって一緒に行動する介護方法を参加者は熱心に学んでいた。 -

幅広い営農に支援

関東農政局が説明会

関東農政局長野農政事務所が主催する「経営所得安定対策等大綱」についての説明会が24日、伊那市狐島のJA南信であり、市町村・農業委員会・土地改良区・JA・県の機関などから300人が集まった。県内では18日の長野県民文化会館に次いで2回目。

同大綱は、3月に閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計画」に基き、(1)品目横断的経営安定対策、(2)米政策改革推進対策、(3)農地・水・環境保全向上対策窶狽フ具体的方針として農水省が決めた。

(1)の品目横断的経営安定対策の骨格は、複数の作物の組合せで営農されている水田作・畑作に、従来のように品種別ではなく、農業の担い手の経営全体に着目して財政支援をするというもの。対象となる担い手を、・ス認定農業者、・ス集落営農組織、・ス特定農業団体(またはこれと同様の用件を満たす組織)にしぼった。諸外国との生産条件の格差是正のために直接支払をすると同時に、販売収入の変動が経営に大きな影響を及ぼす場合には積立金からの補填をする。

(2)の米政策改革推進対策は、(1)の品目横断的経営安定対策が導入されることになったことを踏まえ、02年12月に政府が決めた米政策改革大綱に基く施策との整合性を取るためのもの。担い手と認定された農業生産者に、担い手経営安定対策ならびに稲作所得基盤確保対策として支払っていた支援を、品目横断的経営安定対策に一本化した。

一方、担い手に認定されていない生産者を対象にした産地づくり対策も引き続き実施するとした。

(3)は地域における農地・水・環境の保全や、農業者ぐるみの先進的な営農活動を支援するもの。

農業に関わる国の施策が次々と打ち出されており、その整合性をとるための説明が多義にわたり複雑だが、水稲を軸にした営農活動への財政的支援の問題であることから、参加者は、終始真剣に説明に聞き入っていた。 -

権兵衛道路自己用広告物ガイドライン

12月作成へ

伊那窶薄リ曽権兵衛道路(06年2月開通予定)の沿線、伊那側7キロの自己用広告物設置に関するガイドライン作成委員会(伊藤精晤委員長)の第3回会合が28日、南箕輪村の南原コミュニティーセンターであり、前回論議に踏まえて事務局がまとめた素案を検討した。

審議では、委員会の活動が主に自己用広告物のモデルデザイン作りに置かれてきたことから、「モデルデザインの説明をもっと前面に出すべき」との意見が出され、これに「統一デザインの前提として、自己用広告物を少なくしようなどの理念的なものがあるはず。そこまで含めなければガイドラインにならない」と反論が出るなど、活発に意見を交換。素案の構成を大幅に変更して、ガイドラインの位置付け・理念・内容を明確化すると同時に、それを踏まえてモデルデザインの説明をする窶狽ニいうような修正が加えられた。

「伊那側はガイドライン作成をしているが、木曽側の企業から当該地域に看板を出したいという打診が来た。県の屋外広告物禁止地域の指定が遅いし、その告知が遅れているのではないか」との地元からの指摘もあり、牛越徹上伊那地方事務所長が早急な対応を約束する場面もあった。

権兵衛トンネル伊那側出口から中央道東側までの7キロ区間は、県が景観保護のために、両側100メートルにわたって屋外広告物禁止地域に指定することを予定している。これにより大型店舗の屋外広告や、立て看板などは禁止されるが、地域内に店舗や事業所を構える民間企業が自社敷地内に立てる10平方メートル以内の自己用広告は適用除外となる。

この自己用広告も景観保護の観点から、統一的デザインのものにするよう、民間企業に考え方と一定の基準を示すのがガイドライン。県・伊那市・南箕輪村・地元住民・関係団体などから作成委員を選び、議論を進めてきた。モデルデザインは、公募の後、箕輪町の建築士・北澤宗則さん作の、間伐材と花を利用したものに決まっている。

ガイドラインは、今回の議論を事務局が最終案にまとめ、12月に最終的に策定される。 -

箕輪町母親卓球部

30周年記念大会、楽しく

箕輪町母親卓球部(向山初美部長)が創部30周年を迎え27日、町武道館で記念大会を開いた。記念に卓球台と体育館用カーテンのために資金一部を町に寄付した。

町卓球部の呼びかけに応えて創立して以降、一時は部員が総勢70人を超えることもあったが、現在20人程度に落ち着いている。04年には、上伊那から始めて全国レディース大会に勝ち進んだ実績もある。

創立メンバーの一人でもある向山さんは「始めの頃は、スポーツの種目も少なく大変な人気だった。練習といっても列をつくって台が空くのを待ったほど」と設立当時を振り返る。

記念大会は、特別に男子の出場も認め、1チーム3人によるダブルス団体戦。16チーム48人で、予選リーグと決勝トーナメントを戦った。団体戦後はスリッパ卓球で賞品を争うアトラクションも行った。

記念大会実行委員長の米山真梨子さんは「町への寄付を何するかなどで、準備が大変だったが、30周年の節目に参加できて良かった」と話した。

大会結果は次の通り。

【団体戦】(1)あじさい(藤井弘史・小出嶋美津子・唐沢万千子)(2)ゆり(宮本祐二・上田順子・土橋千絵)(3)すずらん(土橋仁・宇治章子・佐々木公子)(3)カトレア(浦野孝一・溝口頼子・松田光子)

【スリッパ卓球】(1)中村正巳(2)北沢要市(3)唐沢英利(3)竹腰美希

2310/(木)