-

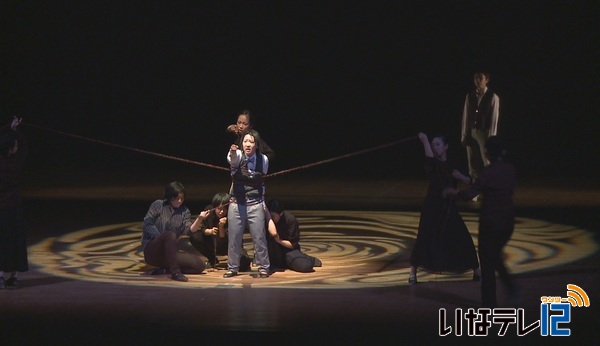

演劇で伊那西高校が県発表へ

上伊那地区高校演劇合同発表会が10日、伊那文化会館で開かれ伊那西高校が県の発表会に出場することが決まりました。 発表会には上伊那の6つの高校が出場しました。 伊那西高校は電話を発明したグラハム・ベルとその助手のワトソン。 聴覚障害のあるメイベルを中心としたオリジナル作品「奇聞・ワトソンの回想」を演じました。 情報を伝える手段として開発した電話が人の自由を奪い、人間関係をゆがめているというベルの苦悩を表現したもので、今のSNS上での偏見や無責任な発言への警鐘が込められています。 県の演劇合同発表会は11月3日と4日に上田市サントミューゼで開かれ伊那西高校が出場するほか伊那弥生ケ丘高校の代表が講評委員として参加することになっています。

-

高密度播種育苗で育てた水稲の現地検討会

水稲を労力を抑え低コストに生産するため、苗箱に通常より多くの籾をまいて栽培する方法「高密度播種育苗」で育てた水稲の現地検討会が5日、伊那市東春近で行われました。 現地検討会には、農家などおよそ40人が参加しました。 これは、平成30年の米政策の転換を前に、コストを削減した水稲の技術を取り入れようと、上伊那改良普及センターが行っているものです。 高密度播種育苗は、苗箱に通常より多くの籾もまいて育てる方法で、苗箱が少なく済むなど労力の軽減に繋がるということです。 試験圃場では、1枚を高密度播種育苗の田んぼに、もう1枚の対照区では、通常の苗を使用し比較できるようにしました。 試験区では、籾を250グラムまき18日間育苗させ、対照区では籾を130グラムまき、27日間育苗させました。 その結果、1平方メートル当たりの穂数が、試験区は345本、対照区は372本で、あまり差がないことが分かりました。 ただ、4割程度の穂が出る「出穂期」が、試験区では遅れる傾向がみられたということです。 上伊那改良普及センターでは今後、収量や品質などをみながら技術を普及していきたいとしています。

-

ナイトランで箕輪の魅力再発見

箕輪町でナイトランイベント「みのわナイトラン&ウォーク」が9日初めて開催されました。 箕輪町のみのわ天竜公園を発着点に県内外からおよそ300人が参加しました。 参加者はロングとショートの2つのコースに分かれ、天竜川沿いや東山山麓歴史の道などを歩いたり、走ったりしました。 イベントを盛り上げようと福与の鹿垣公民館では、地域住民がキュウリやバナナを振る舞い、参加者をもてなしていました。 この催しは、夜の町の風景を楽しんでもらおうと箕輪町が初めて開催しました。 天竜川沿いの5.2キロメートルのショートと、福与公民館を折り返す8.8キロメートルのロングコースで実施されました。 箕輪町では来年度以降も開催を継続し、ゆくゆくは滞在型のイベントにしていきたいという事です。

-

平和音楽会 17日に駒ヶ根市で

音楽を通じて原爆のない平和な世界を呼び掛ける「平和音楽会」が17日に駒ヶ根市で開かれます。 本番に向けた練習が大詰めとなっています。 3日は、本番前の最後の練習が伊那市の伊那公民館で行われました。 音楽会は伊那市のうたごえサークルざざむしが開くものです。 は憲法を大切にしていこうとの思いを込め去年上田でつくられた混声合唱組曲「こわしてはいけない 無言館(むごんかん)をうたう」が披露されます。 第二次世界大戦で亡くなった画学生を慰霊するために建てられた上田市の無言館の20周年に合わせて作られた歌です。 去年、上田での演奏会にうたごえサークルざざむしが参加して感銘を受けたことから地元でも演奏をしようと、今回披露することになりました。 音楽会の事務局を務める、ざざむしの大場美(よし)広(ひろ)さんは「平和への思いを託して歌いたい」と話していました。 平和音楽会は、17日に駒ヶ根文化会館で開かれ、入場料は一般が1,500円、高校生以下が500円となっています。

-

富県に小水力発電施設完成

長野県などが農業施設の維持管理の負担軽減を目的に伊那市富県に建設を進めてきた春富水力発電所が完成しました。 11日は、現地で竣工式が行われ、県や伊那市、地元の春富土地改良区の関係者およそ60人が見守る中、ボタンが押され発電が始まりました。 今回建設されたのは、農業用水路の22メートルの落差を利用した小水力発電施設です。 春富土地改良区が管理する上段のかんがい用水路から取水し、長さ40メートルの導水管を通って発電所内の水車を回します。 発電は、水路に水が通る農繁期の4月から9月にかけて行われ、発電出力は197キロワット、140世帯の1年間の電気を賄う規模だということです。 事業費はおよそ4億円で、半分を国の補助、4割を県と市の補助で賄い、1割を春富土地改良区が負担します。 今後は、春富土地改良区が維持・管理を行い、発電した電力は国の再生可能エネルギー固定価格買い取り制度を活用して売電します。 春富土地改良区では、かんがい用水路の建設から50年以上が経過し老朽化が見られることから、収入を整備費用にあてるということです。

-

気功と太極拳の体験会

身をゆっくり動かす太極拳と気功を楽しむ体験会が、伊那市の市民体育館で3日、行われました。 体験会は、伊那市民体育祭の一環で伊那市体育協会太極拳・気功部が開いたものです。 およそ60人が参加し気功術の指導や模範演技などが行われました。 実技では、つぼたたき棒とよばれる道具を使った気功術が紹介されました。 棒は、講師を務めた王延娟さんが考案したもので、参加者たちは、つぼを叩いたり手を伸ばしたりしながら体を動かしていました。 これにより、血流がよくなったり脳の活性化にも効果があるということです。 伊那市体育協会太極拳・気功部の三澤清美(きよみ)部長は「体験会を通し健康の一助にしてほしい」と話していました。

-

伊那中央病院の男性臨時職員 懲戒処分

伊那中央病院を運営する伊那中央行政組合は、入院患者のキャッシュカードを無断で使用し現金を引き出したとして、20代の臨時職員の男性を停職19日の懲戒処分にしたと発表しました。 伊那中央行政組合の発表によりますと、事件を起こしたのは伊那中央病院に勤務する22歳の臨時職員の男性です。 今年8月、男性職員は患者の依頼により病院のATMまで付き添い、キャッシュカードによる現金の引き出しの代行を行いました。 その後、この職員は利用者のカードを無断で使用し、数回にわたって現金合わせて38万円を引き出したということです。 患者の家族からの相談と職員本人からの申し出により事実が判明したということです。 職員は、引き出した現金を家族へ弁済し、謝罪したということです。 組合は、11日付けで男性職員を停職19日の懲戒処分とし、雇用の継続は行わないということです。 また管理監督責任として看護部の52歳の女性職員を文書による厳重注意、58歳の女性職員を口頭での厳重注意としています。 白鳥孝組合長は、「信頼のもとに勤務すべき職員としてあるまじき行為。ご迷惑をおかけした皆さま、地域の皆さまに深くお詫び申し上げます。今後は全職員一体となって信用・信頼の向上を図って参ります」とコメントしています。

-

伊那本線 お試し乗車券を配布

伊那市・箕輪町・南箕輪村を結ぶバス「伊那本線」を伊那中央病院への通院などに利用してもらおうと、3市町村は、無料のお試し乗車券を配布しています。 伊那市・箕輪町・南箕輪村の定住自立圏の取り組みとして市町村の枠を超えて走るバス「伊那本線」の運行を4月から始めています。 伊那中央病院への通院に利用してもらおうと無料のお試し乗車券を5日から配布しています。 乗車券は一人2枚で10月31日まで1枚につき1回乗車でき、利用したい場合は、伊那中央病院の窓口で受け付けています。 伊那本線は、伊那市西春近から箕輪町大出を結ぶ路線バスで、伊那行き、箕輪行きそれぞれ平日で1日9便、土日祝日は1日3便運行しています。 利用者が低調となっていることから3市町村では、周知をさらに強化し、利用の増加につなげていきたいとしています。

-

西駒んボッカ大会薪編 リニューアルして継続

山小屋で使う薪を背負って中央アルプスを駆け抜けるヒルクライムレース「西駒んボッカ薪編」が、10日に行われました。 これまでレンガを担いで登っていましたが、今年から西駒山荘で使う薪に変え、初めて実施されました。 午前6時30分、113人のランナーが標高2,690メートルの西駒山荘を目指して鳩吹公園をスタートしました。 背負う薪は、長さ40センチほどのものを2本で、市内で伐採したアカマツとカラマツを使用しています。 スタートから25分ほどで先頭のランナーが桂小場登山口を通過しました。 ゴールの西駒山荘までの距離は11.6キロで、標高差は1,750メートルあります。 過去4回の大会では、国の登録有形文化財に指定されている西駒山荘の石室に敷き詰めるレンガを運んでいましたが、目標数に達したため去年が最後となりました。 しかし、参加者から大会の継続を要望する声が多くあがり、今年から薪を運ぶ大会にリニューアルしました。 スタートからおよそ1時間50分。 登山道で首位に立った群馬県の松本陽介さんがゴールしました。 その後も次々と参加者が到着し、笑顔を見せていました。 西駒山荘の石室は、大正2年に中箕輪尋常高等小学校の登山隊が集団で遭難し11人が死亡した事故を受けて、2年後の大正4年に建てられました。 平成26年に、歴史的価値の高い石室部分を残してリニューアルオープンしています。

-

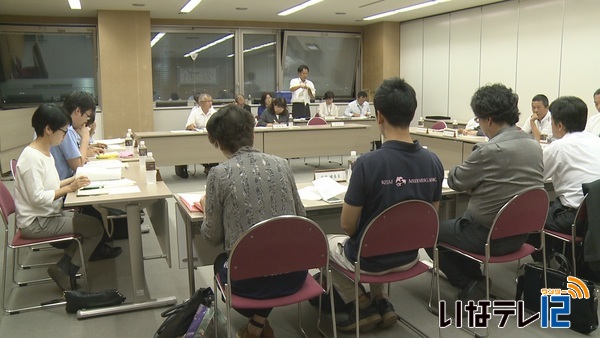

子ども子育て審議会 保育料について意見交換

伊那市子ども・子育て審議会が6日、伊那市役所で開かれ、保育料などについて意見を交わしました。 審議会には、委員15人が出席しました。 伊那市では、平成27年度に国の新しい制度開始に伴い保育料を平均で0.4%程度減額しました。 保育料金改定から今年度で3年が経過するため、市では来年度から料金の見直しを行いたい考えです。 市では、次回10月下旬から11月上旬に審議会を開き、他市町村の状況も踏まえながら料金や階層の改定案を示すということです。

-

障がい者の目線で防災グッズを考える

障がい者やその家族が非常食を食べたり、防災グッズを使用し情報を共有する催しが、伊那市の福祉まちづくりセンターで10日開かれました。 これは車いす利用者の目線で地域生活について考える「サークルひまわりのたね」が企画したものです。 今回は、いざとういう時に必要な支援について考えるきっかけにしようと企画されたもので、上伊那からおよそ10人が参加しましました。 参加者は、非常食の餅やお粥を試食しました。 障がいを持つ子供の母親からは「餅が大きすぎる」「水分が多くて食べる事ができない」などといった意見が出されていました。 会場では、けん引式車いす補助装置の体験も行われました。 サークルひまわりのたねでは、弱者の立場で必要な支援について考えていきたいとしています

-

南福地御柱祭 山出し

伊那市富県の南福地で7年に一度行われる御柱祭で4本の柱を地区の山林から里へとおろす、山出しが10日行われました。 南福地諏訪神社では、毎回、諏訪大社の御柱祭の翌年に行われています。 この日は約80人の氏子らが集落ごとに担当する柱に分かれ4本の御柱を山林から里へと引き出しました。 今回の一之柱は幹の太さ、およそ1.3メートル、長さ6メートルのヒノキです。 氏子ら40人は、木やりに合わせ、柱を山から曳きだしました。 南福地の御柱祭は、23日と24日に里曳きと建御柱が行われクライマックスを迎えます。

-

ポニーと触れ合い パカパカ杯

ポニーと子どもたちの草競馬大会パカパカ杯が10日箕輪町木下で開かれました。 大会は箕輪町のNPO法人伊那ハーレンバレーパカパカ塾が開いたもので12回目となります。 地元をはじめ神奈川県や愛知県などから24頭が出場し1周およそ200メートルのコースでスピードを競いました。 人参レースではコース途中に吊るされた人参を取ることができず苦戦していました。 スピードレースでは子どもたちが見事な手綱さばきでコースを駆け抜けていました。 パカパカ塾は馬の世話をすることで人や動物への思いやりの心を持つ子どもを育てようと元教員の春日幸雄さんが設立したもので10人の子どもが通っています。 パカパカ杯では10種目のレースが行われ子どもたちがポニーとの触れ合いを楽しんでいました。

-

元マリノスコーチ 福富信也さんがサッカー指導

元横浜F・マリノスのコーチ福富信也さんのサッカー指導会が9日、箕輪町のながたドームで開かれました。 福富さんは日本サッカー協会公認の最高レベルの資格を持ち、マリノスでのコーチ経験があります。 9日は、箕輪少年サッカークラブの4年生から6年生およそ40人が守備のかわし方などを教わりました。 福富さんは「2対1になれば必ず守備を突破できます。試合の中でその形を作れるように意識しましょう」と話していました。 これは、子どもたちの技術や指導者のレベル向上につなげようと箕輪町サッカー協会が、初めて開きました。 地元の少年サッカーチームでコーチを務めるある男性は「教えるポイントがはっきりしていてわかりやすい。今後の指導に活かしていきたい」と話していました。

-

第14回全日本一般男子ソフトボール大会

ソフトボールの全国大会 第14回全日本一般男子ソフトボール大会が11日まで伊那市内で開かれています。 8日は伊那市民体育館メインアリーナで開会式が開かれ、大会での健闘を誓いました。 大会には、北は岩手から南は沖縄まで、各県の予選を勝ち抜いたチームを中心に48チームが出場しました。 上伊那からは優勝した箕輪町のミノワオールスターと繰り上げ出場の伊那市のPEACEが出場しました。 ミノワオールスターの柴勇弥主将が選手宣誓しました。 大会は、日本ソフトボール協会が開いているもので、伊那市で開催されるのは初めてです。 初日の結果、ミノワオールスターは2回戦敗退、PEACEは1回戦で敗退となっています。 大会はトーナメント形式で行われ、11日(月)に決勝戦が行われます。

-

飯田線リレー号 「1000のありがとう」

信州DCの観光列車 飯田線リレー号の最終号が今日運行し、「1000のありがとう」と題して乗客に感謝の気持ちを伝える取り組みが行われました。 伊那市駅では駅を訪れた人たちが「ありがとう」と書かれたチラシを持ち、観光列車を出迎えました。 飯田線リレー号は、辰野駅から駒ヶ根駅まで運行する観光列車で、7月から月に1回運行されてきました。 9日はその最後の運行で、列車の乗客に感謝の気持ちを伝えようと、仙丈ケ岳や千畳敷の「セン」にちなんで「1000のありがとう」の取り組みが行われました。 伊那市駅では15分間停車し、乗客に向けジャズの演奏が披露されました。 車内では、上伊那地域の高校生などが観光アテンダントとなり、乗客に地域の魅力を紹介していました。 信州DCは行政とJRが連携して行う大型観光キャンペーンで、期間は9月30日までとなっています。

-

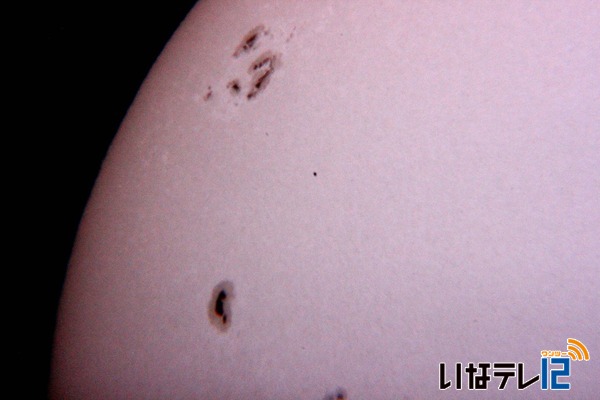

野口さん 太陽フレアの黒点撮影

伊那市西箕輪の天文愛好家野口輝雄さんは、6日に発生した太陽表面の爆発現象「フレア」を引き起こした黒点群の撮影に成功しました。 野口さんが撮影したフレアを引き起こした太陽の写真で画面上部に4つ黒く見える点がフレアを引き起こした黒点群です。 太陽フレアは、太陽表面の爆発現象で、今回の爆発は、2006年12月以来の大きさとされています。 9日も、野口さんは、伊那市西箕輪の自宅で、望遠鏡で太陽の写真を撮影していました。 野口さんは、上伊那の天文愛好家で作るボランティアグループすばる星の会の代表を務めています。 野口さんは高校時代、望遠鏡で毎日黒点を観察しては、スケッチしていました。 それ以来黒点について観察を続けています。 黒点は、11年周期で増減していて、現在は減少期にあたり、これだけ大きく数が多いのは珍しいということです。 太陽の赤道付近は24日ほどかけて自転していて、野口さんによりますと、黒点部分は10日には太陽の裏側に隠れてしまうのではないかということです。 なお、情報通信研究機構では、現時点では、フレアによって放出された粒子が社会に大きな影響を与える状況ではありませんが、GPSや、短波通信等の利用については今後も引き続き注意が必要だとしています。

-

伊那緑ヶ丘・緑ヶ丘敬愛 長さ55mの太巻きに挑戦

伊那緑ヶ丘幼稚園と緑ヶ丘敬愛幼稚園の合同イベントが9日行われ、園児と保護者が、長さ55mの長い太巻きづくりに挑戦しました。 この日は、園児と保護者など250人ほどが参加し、太巻きづくりに挑戦しました。 伊那市の小黒川パーキングエリア近くにある伊那緑ヶ丘幼稚園が会場です。 伊那緑ヶ丘幼稚園と緑ヶ丘敬愛幼稚園の2つの園のPTAが主催しました。 園内に机を並べて、海苔の上に酢飯と具をのせていきました。 55mの長い太巻きが完成すると、歓声が上がっていました。 できた太巻きは、さっそく15㎝ほどにカットされ子どもたちがほおばっていました。

-

電話応対コンクール 伊那・駒ヶ根大会

日本電信電話ユーザ協会が主催する電話応対コンクールの伊那・駒ヶ根地区大会が8日、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれました。 電話応対コンクールは、電話でのコミュニケーション能力の向上を図ろうと毎年開かれています。 伊 那・駒ケ根地域の12事業所で電話応対をしている25人が参加しました。 競技は1人3分の持ち時間で、模擬の相手と電話で応対します。 オンラインショップで働いていると想定し、客から注文の変更について電話がありましたが、希望する商品は納期までに提供することができないとの設定です。 最初と最後の印象・応対スキルなどをポイントに信頼感のある説明ができたか、顧客満足度はどうかなどが審査されました。 審査の結果八十二銀行伊那支店の柳澤史佳さんが優勝、伊那食品工業の石川実佳さんが準優勝、ルビコンの浦野絵梨香さんが優秀賞に入賞しました。 3人は、来月13日に長野市で開かれる県大会へ出場します。

-

日本聴導犬協会 20周年の節目祝う

宮田村の日本聴導犬協会の20周年式典が8日、村内で開かれ関係者など150人余りが節目を祝いました。 8日は、国や県、聴導犬の利用者などが出席し式典が行われました。 全日本聴導犬ユーザーの会の岸本宗也会長は「協会の地道な尽力と普及活動の成果により、安心して暮らすことができます。」と話していました。 式典の後には、祝賀会が開かれました。 日本聴導犬協会は、長野県の協力やイギリスの聴導犬協会の指導を得て、1996年に宮田村に発足しました。 現役の物も含め、これまでに聴導犬を30頭、介助犬を10頭育成していて、今年度中に新たに聴導犬と介助犬それぞれ2頭を育成する予定です。

-

スマート農業の技術を学ぶ

スマートフォンやドローンを使ったスマート農業技術について学ぶ研修会が伊那市役所で8日開かれました。 研修会には、市内の集落営農組合の代表や認定農業者など40人が参加しました。 今回は、インターネット回線を利用した水田の水の管理とドローンの映像を活用した測量や生育調査などを学びました。 水田の水の管理システムは、農林水産省の研究機関が開発したものです。 担当者は、「田植えや稲刈りは機械化により負担は軽減されてきたが、水の管理は昔と変わらず負担となっている。 システムの導入で85%負担を削減できる」と説明していました。 伊那市では、来年度からスマート農業の実証実験を市内で行う計画です。 研修会は、実証実験を前に伊那市にあった技術の導入を図ろうとその可能性や課題について情報を共有しようと開かれたものです。

-

西箕輪小3年生 ツリークライミングに挑戦

伊那市の西箕輪小学校の3年生は8日ロープを使って木に登るツリークライミング体験をしました。 8日は3年ひのき組の児童が学校内にあるケヤキでツリークライミングに挑戦しました。 これは総合学習の一環で行われたもので、垂れ下がったロープを使い、子供たちは地上から5メートル程の高さまで登っていました。

-

伊那弥生ヶ丘高校音楽会 3年C組が最優秀賞

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の音楽会が7日に伊那文化会館で開かれ3年C組が最優秀賞に選ばれました。 審査の結果最優秀賞には「ある真夜中に」を歌った3年C組が選ばれアンコール演奏を行いました。 クラスマッチ形式で開かれた音楽会では、1年生から3年生までの18クラスが練習の成果を披露しました。 音楽会の模様は10月7日土曜日からご覧のチャンネルで放送します。

-

明るい選挙ポスター特選決まる

明るい選挙啓発ポスターの選考会が8日伊那合同庁舎で開かれ県選挙管理委員会第2次審査に出品される特選作品が選ばれました。 上伊那6町村の中学校から112人の応募があり伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは12人が選ばれました。 特選に選ばれたのは箕輪中学校2年の萩原杏樹さん、佐藤孝哉君。

-

市民後見人 上伊那4人が活躍

認知症の高齢者や障害者など判断能力が不十分な人の財産や権利を守る成年後見制度。 市民がその担い手となる市民後見人に、上伊那では今年7月までに4人が選任され活躍しています。 8日は、市民後見人の4人のうち3人がふれあい~なに集まりました。 市民後見人は、上伊那成年後見センターが開く養成講座を修了し、1年間の活動を経たあと、裁判所から選任された人たちです。 後見人は一般的には親族や専門職が務め、財産管理や契約行為のサポートを行います。 伊那市社会福祉協議会では市町村から委託を受け現在63件を扱っています。しかし制度を必要とする人が増加していて担当職員の人員不足が懸念されることから、一般市民にその役割を担ってもらおうというのが市民後見人です。 去年4月に県内で初となる市民後見人になった伊那市西箕輪の川手俊美さんを含め現在は4人が活動しています。 活動開始後、3か月に1度センターが面談を行い、きちんと支援ができているか、本人に変わりはないかなどを確認し、後見人をサポートしています。 県内で4人の後見人が活躍するのは上伊那のほかに松本地域があり他地域は1人あるいはいないところがほとんどだということです。 上伊那成年後見センターでは、11月15日から市民後見人の養成講座を開講する予定で、多くの参加を呼び掛けています。

-

箕輪町特定空き家に新たに6件

箕輪町空き家対策協議会が、今日開かれ、倒壊の危険があったり、衛生上有害となる恐れがある空き家を認定し改善を促す特定空き家に、新たに6件が追加されました。 8月31日、箕輪町役場で協議会が開かれ、町から、特定空き家に新たに6件を認定したい考えが示されました。 特定空き家とは、倒壊などの危険がある、衛生上有害となる恐れがある、著しく景観を損なっているなどの空き家です。 認定されれば、指導や勧告が行われ、改善されない場合は解体などの代執行も行うことができます。 町が行ったこれまでの調査では28件の不良物件があり、そのうち、今年度は新たに6件を特定空き家として認定しました。 6件の空き家については、持ち主と連絡を取り改善するよう指導していくということです。 なお、昨年度は3件を認定し指導を行ったところ、1件が家屋を解体、1件は生い茂っていた草木が伐採されるなど改善されたということです。

-

フェンシングで海外派遣メンバーに

南箕輪わくわくクラブフェンシングスクール所属の小池悠太郎君が全国小学生フェンシング選手権大会で8位入賞しオーストラリアへの派遣メンバーに選ばれました。 小池君は7日練習場の南箕輪村村民体育館でわくわくクラブの北原満理事長に入賞の報告をしました。 保育園のころからフェンシングをはじめ今は箕輪中部小学校の5年生です。 大会は3日に秋田県で開かれ113人が出場した5・6年男子フルーレの部で8位入賞しオーストラリアへの派遣が決まりました。 日本フェンシング協会では5・6年生の部から大会での8位入賞者までを対象に海外派遣を行いレベルアップを図っています。 大会ではほかに南箕輪小学校4年生の保科幸那さんが40人出場の3・4年女子フルーレの部で8位入賞を果たしています。 北原理事長は「さらに練習を積んで活躍してください。」と2人を激励していました。

-

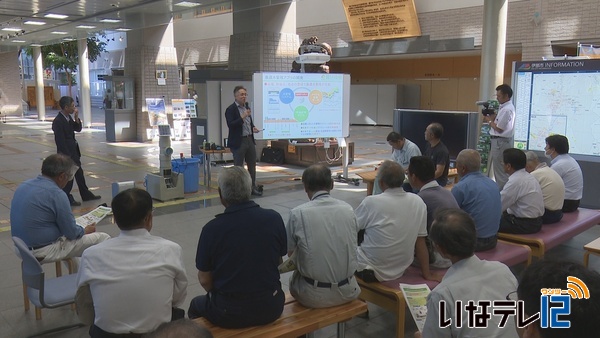

DMO 上伊那観光連盟を法人化する方針示す

自治体や地域が協同で観光地域づくりに取り組む組織「DMO」の検討会が 7日、伊那市内で開かれ、来年4月をめどに上伊那観光連盟を一般社団法人化して「(仮称)信州・上伊那観光局」を立ち上げる方針が示されました。 報告会には、上伊那の8市町村長や関係団体などからおよそ50人が出席しました。 DMOは、自治体や宿泊・交通などの関係者が連携して観光地域づくりをすすめる組織です。 上伊那では、10年後のリニア開通を見据え、DMO設立を目指しています。 今年度は、5月から8月までに3回のワークショップを開き、設立に向けて話し合いをしてきました。 その中で、事業を推進する組織について「一般社団法人化した方が良いのではないか」との意見があり、今回、上伊那観光連盟を一般社団法人化し「(仮称)信州・上伊那観光局」を立ち上げる案が示されました。 来年4月に観光庁に登録の申請を行い、来年10月の設立を目指します。

-

ぶどうの出荷前に農家対象の説明会

JA上伊那は、今年初めて、ぶどうの受け入れを始めます。 7日は、11日からの出荷を前に、農家を対象とした説明会が箕輪町で開かれました。 JA上伊那箕輪果実選果場で開かれた説明会には、町内を中心に農家19人が参加しました。 JA上伊那では、今年からぶどうの受け入れを始めます。 ナガノパープルやシャインマスカットなど、種がなく皮ごと食べられる品種の需要が年々高くなっていることから、上伊那でも生産量を増やしていくということです。 説明会では、出荷規格などについて職員から説明がありました。 JAによりますと、上伊那のぶどう農家は現在およそ80戸で、伊那市、箕輪町、南箕輪村では、およそ30戸で栽培しているということです。 県内でぶどうの生産が盛んな地域は北信や東信ということですが、上伊那も栽培するのに適していて、さらなる収量拡大を図りたいとしています。 ぶどうの出荷は11日から始まります。

-

雅秋園 今シーズンの営業はじまる

箕輪町福与のぶどう園「雅秋園」の今シーズンの営業が、7日から始まりました。 雅秋園でぶどう狩りができる品種は、種がなく甘さが強いデラウェア、香りが強く果汁がたっぷりのナイアガラ、ジュースやワインの加工用としても人気のコンコードの3種類です。 一般は、事前予約なしで体験できます。 料金は、中学生以上500円、小学生が250円、園児以下は無料で、時間制限はありません。 ぶどう狩り以外にも、巨峰やシナノスマイルなどの販売も行われています。 雅秋園のぶどう狩りは、10月上旬まで楽しめるということです。

1111/(火)